|

UNIVERSITE DE GAFSA

Institut Supérieur Des Etudes

Appliquées en Humanités de Gafsa

Département de

Français

Mémoire de Master de recherche en

Linguistique

|

Sujet:

L'aspect Verbal en Français et en Arabe:

« Étude Comparative du

Fonctionnement de L'aspect dans Les deux systèmes

Verbaux:

Français et Arabe »

|

Elaboré par: Mlle. Essaidi

Feriel

Sous la direction de: Mme. Elouni

Najeh

Année Universitaire:

2021/2022

Dédicace

Je dédie Ce mémoire:

? À Mes chers Parents

? À Mes Enseignant (e) s

? À Mes Ami (e) s

Les mots ne suffisent point pour exprimer

l'affection, le respect et l'amour que je porte

pour vous.

Remerciements

Je tiens à remercier spécialement ma directrice

de recherche Madame Elouni Najeh qui m'a accompagnée au cours des

différentes étapes de ma recherche avec ses précieux

conseils et ses encouragements. Ce travail n'aurait jamais été

possible sans son soutien inconditionnel.

Mes sincères remerciements s'adressent également

à Monsieur Bouomrani Mohamed Salah, directeur de l'Institut, qui m'a

beaucoup aidée dans la rédaction de la partie qui porte sur la

langue arabe et qui a ainsi contribué à l'enrichissement de ma

documentation bibliographique.

Mes profonds respects et mes chaleureux remerciements vont

à

l'ensemble des membres du Jury d'avoir accepté

d'évaluer mon travail de recherche.

Je remercie mon cher ami Bassem Toumia de m'avoir

encouragée dans les moments difficiles.

Merci à tous ceux qui ont contribué de

prés ou de loin à la réalisation de ce modeste travail.

Table des matières

Introduction Générale 1

Chapitre I:Cadre théorique et

Méthodologique de « L'étude de l'aspect dans la

réflexion

Grammaticale » 4

1. Cadre théorique 5

2. Cadre méthodologique 14

Chapitre II:Le fonctionnement de l'aspect dans le système

verbal Français et Arabe 17

1-Le fonctionnement de l'aspect dans le système verbal

français: 18

1.1. L'étude de l'aspect en relation étroite avec

les autres catégories grammaticales: 18

1.2- L'aspect et ses manifestations dans le système verbal

Français: 19

1.3- L'étude de l'aspect comme une catégorie

grammaticale: 20

1.3.1-L'aspect accompli: 21

1.3.2-L'aspect inaccompli: 23

1.3.3- L'aspect inchoatif: 25

1.4- L'étude de l'aspect comme une catégorie

lexicale: 27

1.4.1-L'opposition itératif/ semelfactif: 27

1.4.2- L'opposition perfectif/ imperfectif: 28

1.4.3-Les valeurs aspectuelles de formes verbales: 30

1.4.4- Les périphrases verbales: 31

2-Le Fonctionnement de L'aspect dans le Système Verbal

Arabe: 34

2.1- La divergence de points de vue sur la nature du

système verbal Arabe entre

« Aspectuel/Temporel/ Aspectuo-Temporel »: 34

2.1.1- La langue Arabe comme langue aspectuelle: 34

2.1.2- La langue Arabe comme une langue temporelle : 36

2.1.3- La langue Arabe comme langue Aspectuo-Temporelle: 37

2.2- L'aspect et ses manifestations dans le système verbal

Arabe: 38

2.3- L'étude de l'aspect comme une catégorie «

Grammaticale »:

(ÉíáßÔáÇ

ÉíÍÇäáÇ äã

ÉåÌáÇ) 39

|

2.3.1 -L'aspect accompli:

(ÉãÇÊáÇ

ÉåÌáÇ)

|

|

39

|

|

2.3.3-L'aspect itératif:

(ÉÏÇÚáÇ

ÉåÌáÇ)

|

|

46

|

|

2.3.4- L'aspect inchoatif: (ÏÈáÇ

ÉåÌ)

|

|

47

|

|

2.3.5- L'aspect duratif:

(áÕÇæÊãáÇ):

|

|

47

|

|

2.3.6-L'aspect progressif:

(íÌíÑÏÊáÇ)

|

|

47

|

|

2.3.7- L'aspect non progressif:

(íÌíÑÏÊáÇ

ÑíÛáÇ):

|

|

48

|

|

2.4- L'étude de l'aspect comme une catégorie

Lexicale: (ÉíãÌÚãáÇ

|

ÉåÌáÇ)

|

48

|

|

2.4.1- Les Verbes d'Etat:

(ÉäßÇÓáÇ

áÇÚáÇ)

|

|

49

|

|

2.4.2- Les verbes d'Activité:

(ÉíßÑÍáÇ

áÇÚáÇ)

|

|

49

|

|

2.4.3- Les verbes d'Accomplissement:

(ÊÇãÇãÊáÅÇ

áÇÚ)

|

|

50

|

|

2.4.4- Les verbes d'Achèvement:

(áÇãÊßáÅÇ

áÇÚ)

|

|

50

|

|

2.4.5- Les Verbes Perfectifs:

(ÉáãÊßãáÇ

ÉÒÌäãáÇ

áÇÚáÇ)

|

|

51

|

|

2.4.6- Les verbes imperfectifs:

(ÉáãÊßã

ÑíÛáÇ æ

ÉÒÌäã ÑíÛáÇ

áÇÚáÇ)

|

|

51

|

Chapitre III: Étude comparative du fonctionnement de

l'aspect verbal dans les deux systèmes

verbaux: « Français et Arabe » 53

1-Les convergences entre les deux systèmes verbaux: 54

1.1-Les Convergences sur le plan Grammatical: 54

1.1.1 Les concepts temporels équivalents: 54

1.1.2-Les concepts aspectuels équivalents: 60

2.1-Les convergences sur le plan lexical: 66

2.1.1-Le critère de dynamicité en (FR) qui

équivaut au

ÉíßíãÇäíÏáÇ

ÑÇíÚã en (Arb): 66

2.1.2 - Les verbes perfectifs et imperfectifs: 67

2.1.3 Les interprétations contextuelles en (Fr) qui

équivalent au (

ÉíÞÇíÓáÇ

ÊÇÑíÓÊáÇ) en (Arb):

68

2-Les divergences entre les deux systèmes verbaux: 74

2.1-Les divergences sur le plan grammatical:

ÉíáßÔáÇ

ÉíÍÇäáÇ äã

ÊÇáÇÊÎáÇÇ 74

2.1.1-Les concepts Temporels divergents:

ÉáÊÎãáÇ

ÉíäãÒáÇ

ãíåÇãáÇ 74

2.1.2-Les concepts aspectuels divergents:

ÉáÊÎãáÇ

ÉíåíÌáÇ

ãíåÇãáÇ 77

|

2.2-Les divergences sur le plan Lexical:

ÉíãÌÚãáÇ

ÉíÍÇäáÇ äã

|

ÊÇáÇÊÎáÇÇ

|

81

|

|

2.2.1 -L'emploi de particules verbales

(ÉíÙááÇ

ÊÇãíÓÌáÇ):

|

81

|

|

|

2.2.2-L'emploi de la dérivation affixale:

ÞÍáÇáÇ

ÞÇÞÊÔáÇÇ

|

|

82

|

|

2.2.3-L'emploi des adverbes de temps

(ÉíäãÒáÇ

äÆÇÑÞáÇ):

|

|

83

|

|

Conclusion Générale

|

|

84

|

|

Bibliographie

|

|

87

|

|

Traduction des concepts-clés du Français vers

l'Arabe

|

|

91

|

|

1

|

« Il n'ya guère en linguistique de

question plus difficile que celle de l'aspect parce qu'il n'y en a pas de plus

controversée et sur laquelle les opinions divergent davantage (....) on

n'est d'accord ni sur la definition même de l'aspect, ni sur les rapports

de l'aspect et du temps, ni sur la façon dont l'aspect s'exprime, ni sur

la place qu'il convient de reconnaitre à l'aspect

dans le système verbal des

différentes langues2.

»

1

Bien-ecrire.com

2 J.Vendryes

(1942.85), d'autres spécialistes partagent la même impression

(CF.H.SPITZBRDT (1954.56) : «Presumably now here in modern linguistics

there is such a muddle as in the area of research on AKTIONSARTEN and aspect

» et T.F.Mitchell (1979.159) : « If there is one thing that emerges

of a large and heterogeneous literature on aspect in many languages(...) it is

that no two linguists agree on the subject(....)the whole conceptual area of

aspect is further bedevilled by the notion and term of AKTIONSART.

»).

Introduction Générale

1

L'aspect et le temps sont deux notions ambiguies qui

constituent depuis longtemps l'objet d'étude de nombreuses recherches en

linguistique générale et ce à cause de leur

complexité et leur importance dans tout système verbal. Ce sont

deux notions clés dans l'étude de toute forme verbale dans toutes

les langues. D'ailleurs de nombreuses revues, articles, séries et

même ouvrages sont régulièrement consacrés à

traiter ces deux catégories grammaticales. De plus, le temps et l'aspect

jouent les deux à la fois un rôle assez important

particulièrement au niveau de la construction d'une forme verbale. C'est

ce qui nous invite à constater qu'une forme verbale est principalement

exprimée par la combinaison de ces deux notions. En effet, le temps et

l'aspect semblent comme deux catégories fondamentales et universelles

dans les langues naturelles, c'est-à-dire la majorité des langues

établit une liaison entre le temps et l'aspect. D'ailleurs, en

dépit des différences qu'elles présentent, ces deux

notions sont intimement liées voire complémentaires et

inséparables l'une de l'autre.

Dans cette perspective, nous trouvons que le temps ou

plutôt la temporalité est définie comme étant la

localisation de la situation décrite par un énoncé sur

l'axe du temps (Dik, p237). En fait, elle peut être exprimée de

façon grammaticale, c'est-à-dire à l'aide de flexion

verbale en se focalisant principalement sur « les temps verbaux ».

Ces temps verbaux servent à indiquer une relation temporelle qui est

topiquement le moment de la parole, en la calculant à partir de ce

repère. Nous pouvons ainsi relever trois relations temporelles qui sont

le passé, le présent et le futur (Klein2009, p 43/ Saussure 1998,

p19-21). De même la temporalité peut être exprimée

aussi par des outils lexicaux, en d'autres termes par des moyens contextuels.

D'ailleurs, les langues naturelles sont des langues où la localisation

de la situation peut se faire par des morphèmes flexionnels. Par contre,

certaines autres langues ne disposent pas de catégories grammaticales

dans leur système temporel (Comrie 1985, p 50). Mais il semble que

toutes les langues naturelles sont certainement capables d'exprimer la

temporalité de l'énoncé par des contenus grammaticaux et

lexicaux à la fois. Et dans ce contexte, nous trouvons aussi que toutes

les études qui sont consacrées à traiter l'approche de la

temporalité affirment ce rapport étroit entre l'approche de la

temporalité et celle de l'aspectualité. Cette dernière

présente de sa part des valeurs temporelles de la situation

décrite. En outre, la linguistique moderne établit une

distinction entre les deux approches celle de la temporalité et celle de

l'aspectualité, de façon que la première renvoie

principalement à des informations temporelles externes de la situation.

Quant à l'aspectualité, elle transmet des valeurs temporelles

internes de la situation (Guillaume 1932/ Vetters 1996/ Klein 2009). C'est dans

ce cadre que s'inscrit notre travail qui mettra l'accent notamment sur la

question de l'aspect dans une visée

2

contrastive entre le français et l'arabe. Pour ce

faire, nous partirons d'un corpus constitué de l'oeuvre de Mohamed

Chokri « le Pain Nu » et de sa traduction en arabe «

,,iLÍJ/ jÈiJ/ ». Notre objectif à travers

cette analyse est de traiter l'aspectualité et la temporalité

dans les deux systèmes verbaux tout en focalisant l'attention

particulièrement sur les systèmes flexionnels et les particules

des langues arabe et française. Ce sont ces deux éléments

de base qui nous permetteront de construire linguistiquement les structures

temporelles des énoncés qui constitueront l'objet d'étude

du présent travail de recherche. A ceci s'ajoute que l'aspect et le

temps sont considérés comme des piliers sur lesquels la valeur

temporelle de l'énoncé se réalise. Et dans le cadre d'une

description de l'aspect et du temps, nous sommes alors contraints

d'établir une étude générale de la morphologie

verbale et des catégories grammaticales de l'arabe et du

français. Dans ce contexte, nous allons prendre en considération

les nuances structurelles et contextuelles propre à chaque langue

apprise. Autrement dit, nous allons mettre en rapport l'expression de l'aspect

et du temps dans les deux langues, vu qu'elles n'appartiennent pas à la

même famille dans la mesure où la langue française est

d'origine romane et l'arabe est d'origine sémitique. Ceci implique qu'il

existe véritablement de lourdes divergences entre elles. C'est ce que

nous essaierons dans la mesure du possible de montrer dans cette analyse.

Pour ce faire, nous allons opter pour le plan suivant. Nous

verrons dans un premier temps qu'il est nécessaire de nous attacher au

cadre théorique et méthodologique afin d'apporter un

éclairage sur notre étude multidisciplinaire. Dans un second

temps, nous nous attarderons sur le fonctionnement de l'aspect dans les deux

systèmes verbaux français et arabe. Dans ce sens, notre

intérêt sera alors fixé sur les propriétés de

chaque langue tout en mettant l'accent sur l'aspect à la fois comme

étant une catégorie grammaticalisée et comme une

catégorie lexicalisée. Dans un dernier temps et avant de

conclure, nous nous intéresserons à établir une

étude contrastive en mettant en regard les deux systèmes

linguistiques français et arabe dans le but de dégager les

convergences et les divergences aussi bien sur le plan grammatical (formel) que

sur le plan lexical (sémantique) afin de comparer les manifestations de

l'aspect dans les deux systèmes linguistiques en question.

3

Chapitre I:

Cadre théorique et Méthodologique

de

« L'étude de l'aspect dans la

réflexion

Grammaticale »

4

1. Cadre théorique

Dans cette partie, nous essayerons de présenter le

cadre théorique de notre travail qui mettra en lumière les

différentes notions clés sur lesquelles nous nous appuierons

ultérieurement. Notre attention sera principalement focalisée sur

les notions liées au verbe en général et à l'aspect

en particulier. Pour ce faire, nous allons commencer dans un premier temps par

définir le concept de l'aspect et les notions liées à

l'approche de l'Aspectualité.

En parlant de l'aspect, nous pouvons dire que cette notion a

été abordée au XIXé siècle par les

linguistes allemands pour l'étude des langues slaves. Le terme «

Aspect » a été présenté présenté

la première fois en 1829 par le linguiste allemand Carl Philippe

Reiff qui traduisait le terme « Vid », « Vue,

Espèce » qui désignait le mode de représentation

du procès. Ce terme figurait déjà dans la grammaire russe

en 1827. D'ailleurs, nous remarquons que les réflexions philosophiques

à propos de l'aspect ont augmenté les interprétations

divergentes entre les linguistes qui cherchent à développer des

considérations générales sur l'aspect. Ce dernier semble

comme un concept à discuter et à disputer à la fois. En

effet, cette notion dans le domaine de la linguistique générale

pose de redoutables problèmes méthodologiques au linguiste qui

veut l'examiner dans la mesure où ce dernier peut souvent être

confronté à divers problèmes tels que la diversité

et l'hétérogénite des formes aspectuelles selon les

langues les plus diverses. A ce propos Archaimbault a déclaré

concernant cette dualité entre les langues :

Suivant les langues considerées, l'aspect est en

effet vu soit

comme une catégorie générale,

universelle, dont les moyens convergent vers la répresentation du

procés, c'est le point de vue, soit comme une catégorie

liée à des critéres morphologiques et lexicaux

répertoriés, c'est alors l'espèce 3 .

Sans oublier dans ce contexte de tenir compte aussi de la

complexité des systèmes linguistiques en présence,

c'est-à-dire chaque langue a son propre style d'exprimer l'aspect. En

réalité, il s'agit des langues comme certaines langues romanes

qui combinent les deux notions « le temps et l'aspect »

à titre d'exemple le système verbal français. Ce dernier

fusionne les deux notions ensemble où nous trouvons des formes verbales

impliquant des valeurs temporelles qui visent à situer chronologiquement

la situation décrite et des valeurs aspectuelles qui permettent

d'envisager le déroulement de l'action. Contrairement aux langues

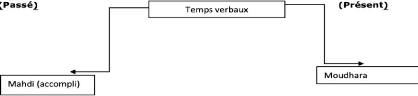

sémitiques comme le système verbal arabe qui est fondé sur

deux grands paradigmes qui sont de nature « aspective » l'accompli et

l'inaccompli. Ces deux paradigmes couvrent

3 Id.225

5

simultanément les trois époques

(passé/présent/futur) ce qui a déja été

mentionné par David Cohen dans son ouvrage l'Aspect Verbal en

décrivant le système verbal arabe : « De cette

pureté de l'expression de l'aspect dans son indépendance par

rapport à l'expression du temps comme aux valeurs lexicales du verbe,

certains états du sémitique peuvent fournir une claire

illustration4. », c'est-à-dire, dans le

système verbal arabe, nous trouvons que la catégorie de l'aspect

est indépendante par rapport à celle du temps. Ce qui affirme que

les deux catégories semblent comme deux catégories distinctes. En

ajoutant encore, la confusion terminologique qui règne à propos

de l'aspect. Cette notion qui est fondée sur « une

opposition des termes ». Cette variété au

niveau des termes utilisés pour décrire le procès-verbal

montre qu'il n'est jamais une expression simple, limitée à une

représentation unique. C'est totalement le contaire, il suppose souvent

l'expression d'une notion et de l'expression de la notion contraire. Dans ce

sens, nous trouvons le système verbal Français qui traite la

notion d'aspect sous l'angle de « l'opposition aspectuelle

». En effet, il suggère une longue liste

d'oppositions aspectuelles comme « accompli?inaccompli »/ «

secant?non secant » / « achevé ?inachevé ». Cette

diversité des expressions aspectuelles dans une même langue

souligne certainement le caractère de « non-limitation

» de l'aspect. Cette catégorie qui peut aller de

l'expression d'un seul type à l'expression de plusieurs types. Tous ces

problèmes méthodologiques indiquent par excellence que le

traitement de l'aspect semble un peu compliqué. D'ailleurs, les

linguistes ne sont pas d'accord même sur la définition de

l'aspect. Certains linguistes traitent l'aspect comme une catégorie de

nature grammaticale, d'autres le définissent comme une catégorie

lexicale. Ainsi que, d'autres linguistes qui proclament que l'aspect est une

catégorie grammaticale et lexicale à la fois. Dans ce contexte

J.Vendryes a déclaré en parlant de cette divergence à

propos de l'aspect :

Il n'ya guére en linguistique de question plus

difficile que

celle de l'aspect par ce qu'il n'y en a pas de plus

controversée et sur laquelle les opinions divergent davantage(...) on

n'est d'accord ni sur la défintion même de l'aspect, ni sur les

rapports de l'aspect et du temps, ni sur la façon dont l'aspect

s'exprime, ni sur la place qu'il convient de reconnaitre à l'aspect dans

le systéme verbal des différentes langues5.

C'est pour cela, la question de l'aspect en linguistique

française reste toujours une question emblématique et un sujet de

débat. D'ailleurs, les chercheurs ne cessent de chercher et de

4 David Cohen, L'Aspect Verbal, p 171.

5 J, Vendryes, 1942, 85.

6

travailler sur la variété et la divergence des

informations afin de trouver des considérations générales

appliquées à propos de l'aspect dans toutes les langues. En fait,

les questions qui se posent toujours sur l'aspect s'articulent

particulièrement autour de la nature grammaticale de cette notion,

c'est-à-dire si l'aspect relevait de la morphologie verbale, du lexique,

de la syntaxe, d'un contexte plus large, de la conjonction de tout ou partie de

ces éléments, mais également sur sa position dans

l'énoncé. Et dans la même direction, nous trouvons que les

études modernes cherchent à vérifier si l'aspect doit

obligatoirement des réponses claires et logiques pour résoudre le

problème du pluralisme, les différences et les contradictions qui

règnent par les études traditionnelles. Notre objectif premier

à travers cette étude sur l'Aspectualité est

d'éviter tout caractère dogmatique qui empêche les

apprenants à comprendre ce phénomène linguistique. C'est

pour cela, nous essaierons dans la mesure du possible d'éclaircir ce

concept et ses relations avec les autres concepts grammaticaux comme (le temps!

le mode! le verbe ! la morphologie verbale.). Et par la suite, nous aborderons

la manière dont il s'exprime dans chaque langue notamment dans les deux

systèmes linguistiques Français et Arabe, tout en mettant

l'accent à ce propos sur les points de différences et de

ressemblances entre les deux langues au niveau de son expression, en tenant

compte à la spécificité de chaque langue.

Ce travail va aussi mettre l'accent sur plusieurs

concepts-clés marquant les différentes parties de cette

étude analytique. Pour cela, nous allons essayer dans ce cadre de les

définir d'une manière générale. Parmi eux nous

citons les notions suivantes :

1-Le Verbe:

Le verbe est un constituant syntaxique et sémantique

à la fois, puisqu'il possède un lexème (radical) et un

morphème (terminaison des temps verbale). De plus, il sert à

exprimer une action, un état, un fait ou une intention,

c'est-à-dire « un procès ». Le verbe peut se

représenter sous de nombreuses formes différentes qui constituent

sa conjugaison. Dans ce contexte, nous citons ce qui a été

mentionné par Riegel en ce qui concerne la définition du verbe

:

Morphologiquement, le verbe est un mot verbale qui se

conjugue, c'est-à-dire qui est affecté par

plusieurs catégories morphologiques, il récoit les marques

spécifiques (les désinences)

7

correspond au plan de la signification au nombre comme (le

nom), à la personne, au temps et au mode6 .

En ajoutant dans ce cadre, que le verbe est le noyau de la

phrase verbale puisqu'il a comme fonction syntaxique de structurer les termes

constitutifs de l'énoncé. D'ailleurs Le linguiste Tesniére

définit le verbe comme suit : « Le noeud des noeuds ou noeud

central, il est au centre de la phrase, dont il assure l'unité

structurale en nouant les divers élements en un seul faisceau, il

s'identifie avec la phrase 7».

Bref, le présent travail est focalisé

principalement sur l'étude de l'aspect du verbe. De plus, l'aspect est

relevé du verbe qui sert à marquer « la

durée de

l'évènement8 » et

à exprimer des valeurs aspectuelles.

2-L'aspect :

L'aspect sert à donner une représentation

interne de l'idée verbale contrairement au temps qui vise à

donner une représentation externe à l'idée verbale. Dans

ce cadre, nous rappelons la définition guillaumienne en ce qui concerne

l'aspect. Ce dernier selon Gustave Guillaume est défini comme le temps

interne « impliqué » et le temps comme le temps externe «

expliqué » :

Le verbe est un sémantème

qui implique et explique le temps. Le temps impliqué est celui

que le verbe emporte avec soi, qui lui est inhérent, fait partie

intégrante de sa substance et dont la notion

est indissolublement liée à celle du verbe. Il suffit de

prononcer le nom d'un verbe comme « marcher » pour que

s'éveille dans l'esprit, avec l'idée du

procès, celle du temps destiné à en porter la

réalisation. Le temps expliqué est autre chose. Ce n'est pas le

temps que le verbe retient en soi par définition, mais le temps

divisible en moment distincts - passé, présent, futur et leurs

interprétations - que le discours lui attribue.9

Cette représentation de l'aspect sépare l'aspect

et le temps de façon que l'aspect confère une

représentation interne au verbe et propre à lui. Tandis que le

temps donne une représentation externe à l'idée verbale,

puisque cette dernière inscrite dans une chronologie, dans une

époque. De plus, nous trouvons dans la même direction une autre

définition illustrée par

6 Riegel, Pellat, Rioul 1994.

7 Tesniére, 1966.

8 J.Vendryes 1923, p117.

9 Gustave Guillaume, langage et science du langage1964: pages

47/48.

8

J.Vendryes. Ce linguiste définit la notion d'aspect

comme une catégorie qui renvoie notamment à la durée :

« On appel du nom d'aspect la catégorie de la

durée10.. ».

En ajoutant aussi que certains linguistes définissent

l'aspect comme une notion grammaticale

liée aux autres notions grammaticales comme (le temps/

le mode/ La personne...). Celles-ci fonctionnent entre eux pour décrire

l'idée verbale. Dans ce contexte nous citons une définition

de dictionnaire :

L'aspect est une catégorie grammaticale qui exprime

la répresentation que se fait le sujet-parlant du procés

exprimé par le verbe (ou par le nom d'action) c'est-à-dire, la

répresentation de sa durée, de son déroulement ou de son

achévement (aspect inchoatif, progressif, résultatif...etc...)

alors que les temps, les modaux et les auxiliaires de temps expriment les

caractéres propres du procés indiqué par le verbe

indépendamment de cette répresentation du procés par le

sujet parlant11.

Cette représentation de l'aspect implique un lien

réciproque entre le locuteur et l'Aspectualité. Le sujet parlant

peut exprimer l'idée verbale sous plusieurs manières.

Premièrement, le locuteur peut la représenter comme

(postérieure/ contemporaine/ antérieure..) par rapport au moment

de l'énonciation. Cette répresentation marque par excellence le

rapport étroit entre les deux notions grammaticales (le temps et

l'aspect). Deuxièmement, il peut exprimer son attitude vis-à-vis

du procès-verbal ce qui implique la relation entre l'aspect et la

modalité. Et dernièrement, le locuteur peut reprèsenter

l'action comme référant à lui-même ou à son

interlocuteur. Ceci affirme par excellence le rapport entre l'aspect et la

personne.

Pour résumer, les définitions de l'aspect sont

multiples et divergentes. Les linguistes se divergent encore sur la notion

d'aspect. Cette dernière pose de nombreux problèmes dans le

domaine de la linguistique générale. C'est pour cela nous avons

choisi de citer quelques définitions qui sont en rapport étroit

avec notre étude. Et de parler de l'aspect sous un angle

spécifique qui traite cette catégorie en tant qu'une

catégorie liée étroitement à la forme verbale pour

ne pas tomber dans l'ambiguïté.

3-Le Temps :

Le temps est défini dans un usage linguistique comme un

ensemble des marques morphologiques d'une conjugaison destinée à

traduire « la situation chronologique »

d'un procès. Cette définition sert à donner une conception

générale sur cette notion grammaticale.

10 J.Vendryes, 1923, p117.

11 J.Dubois et al, dictionnaire de linguistique, Paris

1973.

9

Dans notre étude, nous allons parler du temps sous un

angle spécifique, c'est-à-dire nous allons étudier le

temps en tant qu'une unité de mesure qui situe chronologiquement la

durée de l'évenement. En fait, La linguistique moderne distingue

entre deux dimensions temporelles. Dans un premier temps, nous trouvons le

temps quantitatif. Ce dernier est divisé selon certaines conventions qui

ne varient jamais, qui sont totalement dégagées de l'étre

humain. Ce dernier adopte des unités de mesure conventionnelles comme

suit (l'heure/ la seconde/ la minute et le jour). Ce type est utilisé

particuliérement avec la langue arabe qui applique parfaitement cette

dimenssion temporelle. Tandis que le temps linguistique exprime de son

coté une certaine forme de temporalité plutôt conceptuelle,

le plus souvent floue dépend la morphologie verbale et le sens de

l'énoncé. Généralement, nous trouvons que les deux

systèmes temporels fonctionnent ensemble dans la construction du

procès.

Bref, nous voulons focaliser notre attention sur cette

représentation concernant la notion du temps car dans notre travail,

nous nous intéresserons notamment sur la question de «

temporalité ». Cette dernière qui se relève de la

combinaison entre la notion d'aspect et les temps grammaticaux. De plus nous

allons focaliser particuliérement sur les formes verbales et les

particules des langues (le français et l'arabe) afin d'aborder une

étude approfondie qui s'adopte d'une description des aspects et des

temps.

4-L'aspect grammatical :

L'aspect grammatical dépend largement du temps auquel

le verbe est conjugué. Dans ce cadre, le linguiste Gosselin a

défini l'aspect grammatical comme suit : « L'aspect grammatical

définit le mode de présentation du procés tel qu'il est

indiqué essentiellement par les marques grammaticales (temps

morphologiques, semi-auxiliaires, adverbes d'aspect.12

».

De plus, nous parlons de l'aspect comme une catégorie

grammaticalisée lorsque l'information aspectuelle est encodée par

des « morphèmes grammaticaux13 ». Par

ailleurs, certains linguistes définissent cette notion comme une partie

intégrante « de la carte d'intentité des tirroirs

verbaux 14».

En un mot, nous déduisons que l'aspect grammatical

dépend les moyens grammaticaux qui sont mis en valeur dans

l'énoncé comme la morphologie verbale, les terminaisons des temps

verbaux et les semi-auxiliaires.

12 Gosselin, 1996, p10.

13 Stanojevic 2010, p108.

14 Van Raemdonck/ Meinertzhagen.

10

5-L'aspect Lexical :

L'aspect lexical correspond au sens du verbe et à

l'environnement contextuel qui peut parfois interagir. Cette notion peut

appelée aussi « Aktionsart15 » (Henrichs

1985), aspect « inhérent » (Comrie 1976) ou encore «

Télicité » (Verkuyl 1993). Dans ce contexte, nous rappelons

une définition illustrée par Stanojevic sur l'aspect lexical,

comme une catégorie qui renvoie « Au sens lexical du verbe,

ayant trait à la présence ou à l'absence des bornes

intrinséques du procés denoté par le prédicat

verbal 16».

Et par conséquent, l'aspect lexical sert à

désigner l'aspect déterminé particulièrement par

le

lexème du verbe. C'est contrairement à l'aspect

grammatical qui est déterminé par le morphème du verbe

selon des critères purement grammaticaux.

6-L'aspect accompli :

L'aspect accompli envisage le procès d'une action comme

vu au moment où son terme est avéré. L'accompli est le

plus souvent accompagné aux formes verbales composées (les formes

du passé). Celles-ci présentent l'action comme totalement

coupée du présent. Dans ce cadre, le linguiste Gosselin

définit l'aspect accompli comme suit : « Montre l'état

résultant du procés17 ».

7-L'aspect inaccompli :

L'aspect inaccompli envisage le procès comme en cours

de réalisation. L'inaccompli est le plus souvelnt accompagné aux

formes verbales simples (les formes qui renvoient au présent et futur)

qui présentent l'action comme n'est pas envisagée, en cours de

réalisation. En d'autres termes, l'aspect inaccompli correspond à

l'aspect de l'action qui est en cours de déroulement,

c'est-à-dire celui qui n'est pas parvenu à son terme. C'est

totalement le contraire de l'aspect accompli.

8- L'aspect inchoatif :

L'aspect inchoatif exprime le procès en état de

déclenchement. L'inchoatif sert à

représenter l'action comme immédiate,

instantanée. À Ce propos le linguiste Marque-Pucheu

définit l'inchoatif comme: « l'expression de commencement du

procés18 ».

9-L'aspect progressif :

L'aspect progressif sert à présenter l'action

comme en état de progression, c'est-à-dire l'action est en cours

d'accomplissement, de réalisation.

15 Aktionsart: le terme d'origine

allemande, s'applique en linguistique à la maniére dont est

conçu le déroulement du procés et à son decoupage

en phases, tells qu'exprimés, soit par le verbe lui-meme soit par sa

formed grammaticale:

fr.m.wikipédia.org

16 Stanojevic / Asio 2010, p108.

17 Gosselin 2005.

18 Marque Pucheu 1998.

11

10-L'aspect perfectif :

L'aspect perfectif ou l'aspect ponctuel. Ce dernier met

l'accent sur le résultat final du procès, c'est à dire il

exprime une action terminée. De plus le perfectif est le plus souvent

employé avec les verbes perfectifs ou les verbes

(-dynamiques19) à titre d'exemple les verbes d'État.

Dans cette perspective, nous pouvons citer ce qui a mentionné Halba en

ce qui concerne le perfectif :

Le procés verbal peut être envisagé

comme un événement ponctuel et accompli ou (perfectif), le

procés forme un tout indivisible ou (global) dont le début et la

fin sont averés, l'integralité du procés est

dominée par le locuteur qui peut l'analyser en dehors, il n'ya plus de

coincidence possible avec lui, le procés est non-sécant

20.

11-L'aspect imperfectif :

L'aspect imperfectif (linéaire) envisage l'action dans

sa durée. Il l'a présente comme un processus en cours de

déroulement. D'ailleurs l'imperfectif est le plus souvent accordé

avec les verbes imperfectifs autrement dit les verbes (+dynamique) comme par

exemple (les verbes d'activité). Dans ce contexte, nous rappelons ce qui

a déclaré Halba à propos de l'aspect imperfectif :

Le procés verbal est envisagé comme un

évenement en cours d'accomplissement ou (imperfectif), l'action est

vécue de l'intérieur sans que le locuteur ne connaisse le

début ni la fin du procés car il est en train de se

dérouler au moment ou le locuteur l'envisage, il n'ya coincidence entre

ces deux temporalités, le procés est

sécant21 .

12-L'aspect itératif :

L'aspect itératif souligne la récurence et la

répétition de l'action plus qu'une fois. L'itératif

peut être indiqué par l'emploi de l'imparfait ou

par des moyens contextuels qu'insistent sur la récurrence de

l'action.

13-L'aspect semelfactif :

L'aspect semelfactif dénote une action ponctuelle, qui

ne se produit qu'une seule fois. En

outre, le semelfactif sert à exprimer une action est

achevée dans un moment passé. Cela se fait

19 Z.Vendler, Critére de dynamicité.

20 Halba 2002, p73.

21 Halba 2002, p73.

12

par l'emploi des verbes perfectifs qui sont employés

avec le passé simple. Ce dernier implique par excellence le

caractère de « ponctualité ».

14-Les périphrases aspectuelles

:

Les périphrases aspectuelles constituent un ensemble de

périphrases verbales. Il s'agit précisémment de celles qui

marquent l'aspect du procès (état ou événement) de

façon régulière et stable. En ajoutant aussi dans le

même sens que, les périphrases aspectuelles peuvent marquer

l'état du procès (commencement/ déroulement/ progression

ou achévement).

Nous constatons que le présent travail s'appuie sur

divers concepts qui servent à

progresser et enrichir notre étude sur «

l'Aspectualité ». Cela nous fait

comprendre que cette étude scientifique est multidisciplinaire.

13

2. Cadre méthodologique

Les faits relatifs à l'aspect verbal ont

été identifiés et étudiés dans diverses

langues appartenant aux familles les plus diverses. Cette notion a

impliqué des problèmes dans le domaine de la linguistique. Ces

problèmes surgissent à cause de la divergence d'opinions entre

les linguistes. D'ailleurs cette divergence d'opinions à propos de

l'aspect provient du glissement de ce terme d'une langue à l'autre,

puisque chaque langue le traite par son propre style en s'accentuant sur des

critères spécifiques, propres à cette langue. C'est pour

cela, le linguiste éprouve une extrême difficulté au niveau

de son traitement dans une perspective unique, acceptée dans toutes les

langues. De plus, il semble difficile de l'aborder comme une catégorie

grammaticale unifiée dans son champ d'application dans toutes les

langues. Cela est dû à diverses raisons dont la plus importante

est la différence des systèmes verbaux et la particularité

de la structure interne de chaque langue. Toutes ces raisons ont formé

un véritable problème pour fournir un concept unifié dans

toutes les langues. Et malgré la diversité des études qui

se sont consacrées à l'examiner, les linguistes s'interrogent

encore concernant l'aspect. Ces interrogations s'articulent autour de sa nature

grammaticale, sa position dans l'énoncé, sa relation même

avec les autres catégories grammaticales par exemple(le temps/ le mode/

la personne/la voix). Dans ce cadre nous pouvons citer ce qui a

été mentionné par J.Vendryes, lorsqu'il parle de l'aspect

en tant qu'une catégorie qui pose de nombreux problèmes

méthodologiques : « Il n'y a guére en linguistique de

question plus difficile que celle de l'aspect par ce qu'il n'y en a pas de plus

controversée et sur laquelle les opinions divergent

davantage22... ». Pour résoudre ce problème,

la linguistique a fourni des solutions alternatives à partir des

études qui ont été menées à propos de cette

notion, dans le but de simplifier son étude dans la grammaire et de

l'analyser selon des critères qui peuvent être suivis dans toutes

les langues. C'est pour cela, nous trouvons que certains linguistes ont convenu

que l'aspect est relevé principalement du verbe et ils

répartissent l'aspect comme une catégorie grammaticale et

lexicale à la fois. Cette répartition est due à partir de

la définition du verbe. Ce dernier est défini comme un terme qui

est composé d'un côté d'un morphème,

c'est-à-dire (la terminaison des temps verbaux/ les indicateurs de

personne..). Et de l'autre côté d'un Lexéme qui

désigne le radical qui renvoie au sens du verbe. Et par

conséquent, l'aspect a été divisé alors en deux

types principaux. Premièrement, nous trouvons l'aspect comme une notion

grammaticale, c'est-à-dire une notion qui s'accorde avec les marques

22 J. Vendryes 1942, p 85.

14

grammaticales. De plus, l'aspect grammatical est défini

comme suit : « L'aspect grammatical définit le mode de

présentation du procés tel qu'il est indiqué

essentiellement par les marques grammaticales (temps morphologiques,

semi-auxiliaires, adverbes d'aspect 23 ».

Deuxièmement, nous trouvons l'aspect défini aussi comme une

catégorie lexicale, c'est-à-dire il correspond au sens du verbe.

En outre, l'aspect lexical est determiné par le lexème verbal.

C'est contrairement à l'aspect grammatical qui est

déterminé par le morphème verbal. Dans ce contexte nous

citons la définition de Confais en ce qui concerne l'aspect comme une

catégorie lexicale :

On entend par Aktionsart24, le mode d'action

impliquée dans le lexéme verbal indépendamment de ses

réalisations grammaticales (...) Cet aspect lexical constitue donc une

qualité sémantique invariante du verbe, il peut être dit

objectif au sens ou le locuteur n'a aucun moyen de la

modifier25.

A partir des ces perceptions, nous constatons que la notion

d'aspect est exclusivement liée au verbe et à tous ses

détails qu'ils soient grammaticaux ou lexicaux. Les détails

grammaticaux sont les temps verbaux/ les semi-auxiliaires qui portent des

valeurs temporelles. Et en ce qui concerne les détails lexicaux, ils

sont toujours marqués par le sens propre du verbe. En fait, l'analyse de

l'aspect est le plus souvent élaborée à partir de ses

critères sans oublier à ce propos de tenir compte à

l'environnement contextuel qui a également un rôle important dans

la détermination de l'aspect. C'est ce que nous aborderons dans ce

présent travail qui a comme objectif premier d'établir une

étude analytique, descriptive sur les systèmes temporels et

aspectuels de deux langues le Français et l'Arabe. D'ailleurs, notre

problématique s'inscrit sous l'angle des aspects et des temps verbaux de

deux systèmes linguistiques. Et nous entendons à mettre en

rapport leurs différents niveaux morphologique, grammatical,

sémantique ou contextuel, quand il sera nécessaire pour voir les

distributions différentes de chaque langue en exprimant

l'Aspectualité et la temporalité sans toucher à la

spécificité de chaque système. Et notre second objectif

à travers cette étude est d'aborder une étude comparative

entre les deux langues. Cette comparaison vise à dégager les

convergences et les divergences entre les deux systèmes linguistiques en

traitant l'Aspectualité et la temporalité. Dans ce contexte, nous

allons emprunter un chemin

23 Gosselin 1996, p 10.

24 Voir page 18 de ce document.

25 Confais 1995, p202.

15

méthodologique qui repose sur les multiples

théories qui renforcent notre recherche sur l'aspectualité et la

temporalité.

Dans le chapitre II, nous focaliserons notre attention sur le

traitement des aspects et des temps dans le système français en

suivant les théories de Comrie, Gosselin, et Vendler. Ces linguistes

traitent l'aspect comme catégorie grammaticale exprimée à

l'aide des moyens grammaticaux comme les temps verbaux/ les adverbes d'aspect/

les semi-auxiliaires. Et par la suite, ils l'examinent comme catégorie

lexicale marquée par des outils lexicaux, c'est-à-dire par le

sens propre du verbe, puisque les verbes se divisent en plusieurs types selon

le critère de dynamicité. Ce critère est bien

marqué avec la théorie de Z. Vendler. Ce dernier a établi

une distinction entre les verbes selon le critère de dynamicité.

Et puis, nous nous attarderons sur l'étude des aspects et des temps de

la langue arabe, afin de dégager les critères fondamentaux qui

décrivent comment l'aspect s'est manifesté dans le système

verbal arabe. En s'interésserant dans ce cadre à la morphologie

verbale et à l'emploi des particules préverbales qui permettent

de construire des valeurs temporelles et aspectuelles à la fois. De

plus, nous nous focaliserons en décrivant les aspects et les temps en

arabe sur des théories précises comme la théorie de Marcel

Cohen, David Cohen, Comrie. Ces théoriciens traitent les aspects et les

temps dans le système verbal arabe et ils décrivent les

propriétés du système arabe par rapport aux autres

systèmes verbaux.

Et dans le dernier chapitre, nous établirons une

étude contrastive qui vise à relever les points

d'équivalence et divergence entre le Français comme une langue

romane et l'Arabe comme une langue sémitique. Dans ce cadre, nous avons

choisi dans notre corpus l'oeuvre de Mohamed Chokri « le Pain Nu ».

Ce roman est écrit en français et traduit en arabe sous le titre

de « ,-4LÍá/ JÈiJ/ ». Notre

sélection s'est basée sur une méthodologie

spécifique, précise visant à la réussite de cette

comparaison que nous mènerons à la dernière étape

de ce travail.

Pour terminer, cette étude vise principalement à

analyser l'aspectualité d'un point de vue formel et lexical dans l'Arabe

et le Français. En plus, nous nous intéresserons à

établir une comparaison afin de mettre en regard les deux

systèmes verbaux en relevant les ressemblances et les différences

entre les deux. Cette comparaison s'est manifestée par

l'entrecroissement de plusieurs théories. Tout cela rend compte en fait

au pluralisme disciplinaire et à la complexité de notre

travail.

.

16

Chapitre II:

Le fonctionnement de l'aspect dans le

système

verbal Français et Arabe

17

1-Le fonctionnement de l'aspect dans le

système verbal français:

1.1. L'étude de l'aspect en relation

étroite avec les autres catégories grammaticales:

Dans le système verbal français, le verbe est un

élément essentiel dans la structure d'une phrase, puisqu'il

possède grammaticalement cinq catégories grammaticales qui sont

les suivantes (le temps, le mode, la voix, la personne et dernièrement

l'aspect). En fait, ces catégories grammaticales jouent un rôle

important au niveau de la construction d'une « forme verbale

». Cette dernière est exprimée par l'entrecroissement

de toutes ces catégories. D'ailleurs ces catégories semblent

fondamentales et universelles dans les langues naturelles. C'est pour cela,

nous voulons dans ce cadre prendre à l'analyse une forme verbale comme

exemple pour mieux expliquer le lien étroit entre toutes ces

catégories grammaticales. Nous prenons alors cette forme verbale

«Il a chanté ». Cette forme verbale

véhicule d'un point de vue de TAM26, les

informations suivantes. Tout d'abord, nous remarquons que cette forme verbale

d'un point de vue aspectuel indique précisément le type de la

situation décrite, car il s'agit d'une activité. Cette

dernière est exprimée par l'emploi d'un verbe (+dynamqiue),

c'est-à-dire un verbe qui comporte en lui- même « une

certaine durée ». Cette interprétation est d'un point de vue

lexical, puisque nous mettons l'accent dans ce cadre sur le sens du verbe. Par

la suite, cette forme verbale exprime aussi l'antériorité par

rapport au moment de la parole, puisque l'acte de (chanter) est

antérieure par rapport au moment ou le locuteur parle. Cette

antériorité est marquée par l'emploi d'un temps

passé (le passé composé). Ce dernier situe l'action comme

accomplie. Et par conséquent, nous déduisons que cette forme

verbale souligne d'une part une valeur temporelle (l'antériorité)

et de l'autre part une valeur aspectuelle (l'accomplissement de l'action).

Cette explication montre le rapport étroit entre les deux notions le

temps et l'aspect. Par ailleurs, cette forme verbale exprime aussi un fait

réel en s'accentuant sur l'emploi de l'indicatif comme mode personnel et

temporel.

En résumé, nous constatons à travers ce

que nous avons vu précédemment que ces trois catégories

grammaticales sont étroitement liées entre eux. En effet, ces

catégories sont plus ou moins liées à la

représentation de la temporalité. De plus, la temporalité

et l'Aspectualité désignent tous les deux des informations

temporelles. Ces informations peuvent être externes, c'est-à-dire

les relations temporelles entre le temps de la situation et le moment de

l'énonciation. Et internes à travers les propriétés

temporelles de la situation (cf.Comrie 1976). C'est pour cela, les deux

approches « la temporalité et l'Aspectualité » vont de

paire à la situation. Du fait que, la temporalité renvoie de son

côté à des données

26 TAM: abréviation de: Temporalité/

Aspectualité/ Modalité.

18

temporelles externes et l'aspectualité marquent de

l'autre coté des valeurs temporelles internes de la situation (Guillaume

1964/ Vetters 1996/ Klein 2009). Quant à la modalité, cette

dernière de sa part désigne le statut assertif de la proposition

par laquelle la situation est décrite (Nuyts 2005/Gosselin 2010). Dans

ce cadre, nous pouvons citer ce qui a mentionné Gougenheim en ce qui

concerne la notion de l'aspect : «La façon de voir l'action

exprimée par le verbe, l'attitude du sujet parlant vis-à-vis du

procés verbal, la façon dont le sujet se répresente

l'action27 ». C'est également, le sujet parlant

peut répresnter l'action de plusieurs manières. Il peut par

exemple la représenter comme passée, présente ou future,

c'est-à-dire antérieure, contemporaine ou postérieure par

rapport au moment ou il parle. Cette premiére répresentation

montre le lien étroit entre l'aspect et le temps. De même, le

locuteur peut la répresenter comme référant à

lui-même ou à son interlocuteur. Cette seconde

représentation confirme par excellence la relation entre la personne et

l'aspect. Inutile de souligner à ce propos que le mode n'est pas exclu.

Car il indique « l'attitude du sujet parlant vis-à-vis du

procès verbal 28». Ce sont aussi les mêmes

termes par lesquels Marouzeau (1951, 147) définit la modalité.

1.2- L'aspect et ses manifestations dans le

système verbal Français:

La notion d'aspect est fortement liée au verbe. Ce

dernier est défini grammaticalement comme un constituant syntaxique et

sémantique à la fois. Et cela s'explique par sa composition,

puisque le verbe est composé d'un lexème (un radical/une forme de

base)

Et d'un morphème (les terminaisons des temps verbaux).

C'est pour cela, la linguistique traite le verbe comme une catégorie

grammaticalisée et lexicalisée. En effet, Le verbe en tant qu'une

catégorie grammaticalisée basée sur des critères

grammaticaux qui lui sont attribués comme par exemple (la terminaison

des temps verbale, les semi-auxiliaires...). Et comme une catégorie

lexicalisée fondée sur un contenu sémantique. Par

ailleurs, les verbes ou (les procès29)

servent à présenter l'action en relation avec le temps.

Ce dernier est divisé en deux types selon la théorie

guillaumienne(1964). Le premier type est appelé « temps

externe », qui situe l'action selon les trois dimensions

temporelles (passé, présent, futur) à travers des

déictiques syntaxiques à titre d'exemple (les temps

morphologiques, les semi-auxiliaires...). Et le second type qui est

nommé « temps interne ». Celui-ci indique que

chaque verbe

27 Gougenheim 1938, p206.

28 Gougenheim 1938, 206.

29 « Généralement, on précis par

ailleurs que la notion de procés renvoie à des entités qui

douées d'une durée interne doivent se situer dans le temps ce qui

expliquerait aussi au moins pour les langues indo-européenes

l'association (nécessaire) du verbe avec les morphémes de temps

et d'aspects » (A.Lipsky, défintion du verbe et type de

procés).

19

comporte sa propre durée, impliquée dans son

contenu lexical. De ce point de vue, nous trouvons que les linguistes

proclament que l'aspect peut être identifié comme une

catégorie grammaticale selon des critères grammaticaux

déterminés par le temps linguistique. À ce propos nous

citons ce qui a été déclaré par Gosselin en ce qui

concerne l'aspect comme une catégorie grammaticale: « L'aspect

grammatical définit le monde de présentation du procés

(accompli, inaccompli, itératif...) tel qu'il est indiqué

essentiellement par les marques grammaticaux (temps morphologiques,

semi-auxiliaires, adverbes d'aspect30...»). Et aussi comme

une catégorie lexicale par le sens propre du verbe. D'ailleurs, l'aspect

lexical est défini aussi par le même linguiste comme suit : «

L'aspect lexical correspond au type de procés (Activité,

état, accomplissement) exprimé par le lexéme verbal et son

environnement actanciel31 ».

Donc, l'aspect est identifié dans le domaine de la

linguistique générale, d'un côté, comme une

catégorie qui s'est manifestée grammaticalement par des moyens

purement grammaticaux. Et de l'autre côté, il peut être

exprimé aussi comme une catégorie lexicale selon l'emploi des

outils lexicaux.

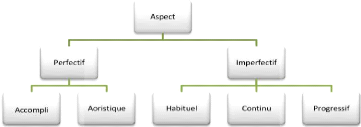

1.3- L'étude de l'aspect comme une

catégorie grammaticale:

Nous avons vu précédemment que les linguistes

distinguent deux types d'aspect. D'une part, l'aspect lexical qui concerne les

types de procès (les états! les activités! les

accomplissements et dernièrement les achèvements). ET de l'autre

part, l'aspect grammatical qui sert à exprimer la présentation du

procès comme par exemple (accompli! inaccompli) selon des moyens

grammaticaux. Dans ce cadre, nous allons étudier l'aspect comme une

catégorie grammaticale qui est exprimée essentiellement par le

temps grammatical. Ce dernier est défini dans la grammaire comme suit :

« le processus d'actualisation qui permet de situer le procès

par rapport au moment de l'acte d'énonciation : trois positions

Avant/Pendant/Après, sont possibles qui déterminent trois temps

Passé/Présent/Futur 32». Cette

définition nous a montré que le temps grammatical indique

principalement le positionnement du procès par rapport au locuteur qui

est à la fois (l'observateur et le raconteur). La présence du

locuteur et le moment ou ce dernier parle (Moment de la parole) sont

réservés comme des indications temporelles dans la

détermination temporelle (Passé !

30 Gosselin 1996, p10.

31 Gosselin 1996, p10.

32 S.R.Giraud « les grilles de Procuste »:

description comparé de l'infinitif en français, grec ancien,

allemand, anglais et arabe »p26.

20

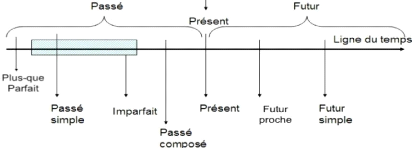

Présent / Futur). Par ailleurs, dans le système

verbal français, nous remarquons le grand écart qui existe entre

les notions de temps et leurs marqueurs formels par exemple dans le

Passé, nous avons (imparfait/ passé composé/ passé

simple...). Et dans le futur aussi nous distinguons (Futur catégorique/

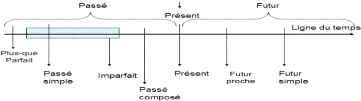

futur.Hypothétique). Pour mieux expliquer cette diversité des

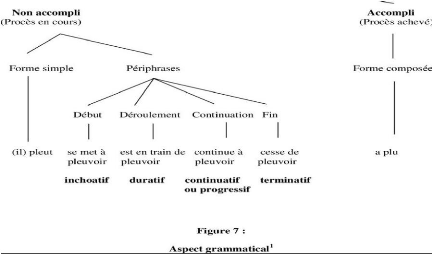

temps verbaux. Nous allons présenter ce schéma qui sert à

nous montrer de façon plus claire cette multiplicité des temps

verbaux en Français:

Schéma1: Répartition des Temps

Verbaux En Français33.

À travers ce schéma, nous avons constaté

que l'indicatif comme un mode personnel et

temporel à la fois, est le seul mode qui permette

grâce à ses nombreux temps de situer le procès dans l'une

des trois époques (passé/présent/futur). C'est pour cela,

nous pouvons le considérer comme le mode «

d'actualisation du procès ». En effet, il

comporte cinq formes simples auxquelles correspondent cinq formes

composées, puisque les formes simples et les formes composées

semblent symétriques de manière que les formes simples

expriment l'aspect comme inaccompli (en cours de

déroulement) et les formes composées

marquent l'aspect (accompli/achevé). C'est ce

que nous allons voir ultérieurement en établissant une

distinction entre les oppositions aspectuelles.

1.3.1-L'aspect accompli:

L'accompli sert à exprimer le procès comme

parvenu à son terme, englobe même l'état de son

accomplissement. C'est le fait de présenter la prédication

(l'idée verbale) en tant qu'un

événement advenu et non de la mise en marche d'un

processus34 . Dans ce sens, le linguiste Gosselin a

défini l'aspect accompli comme: « montre l'état

résultant du procès 35». En outre,

l'accompli est le plus souvent accompagné avec l'emploi (des formes

composées) c'est-à - dire des formes verbales qui renvoient au

temps du passé. Et pour mieux expliquer, nous

33 Le conjugueur.le Figaro.fr

34 David Cohen l'Aspect Verbal: p89.

35 Gosselin, 2005, p36.

21

allons traiter quelques exemples des « formes

verbales » qui soulignent l'accomplissement du

procès: (les exemples36 tirés de l'oeuvre « le

Pain Nu de: Mohamed Chokri):

|

Les Formes Verbales

|

Morphologie/ Syntaxe

|

Explication

|

|

1-« Nous avons pris le

chemin de l'exil ».

|

-Forme verbale composée :

cette forme verbale est

composée d'un auxiliaire

(avoir) +un participe

passé du verbe (prendre)

|

Cette forme verbale

indique que le verbe

(prendre) est conjugué au

(passé

composé).

Le passé composé situe l'action comme accomplie au

passé.

|

|

2-« Le jardin était

parfumée»

|

Forme verbale composée :

cette forme verbale est

composée d'un auxiliaire

être conjugué (à l'imparfait) +un

participe passé du verbe

(parfumer)

|

Cette forme verbale

indique que le verbe est

conjugué au plus que

parfait.

Le plus que parfait situe l'action comme accomplie au

passé (Marque l'antériorité) par rapport au présent

de l'énonciation.

|

|

3-«Je suis resté suspendu avec la

peur ».

|

- Forme verbale composée :

cette forme verbale est

composée de deux verbes

auxiliares (suis/resté) +le

verbe (suspendre).

|

- Cette forme verbale

indique que le verbe

(suspendre) est conjugué

à l'aide de deux auxiliaires ce qu'indique l'emploi de passé

surcomposé.

Le Passé surcomposé

apporte une nuance

d'accompli.

|

|

4-« Je n'aurais pas fui de

l'école ».

|

-Forme verbale composée :

cette forme verbale est

composée d'un auxiliare

avoir conjugué au

|

- Cette forme verbale

indique que le verbe (fuir) est

conjugué au conditionnel

passé.

|

36 Le Pain Nu : p5/36/30/40

22

|

|

|

(conditionnel présent) + le

participe passé de verbe

(fuir).

|

le conditionnel passé

exprime l'action comme

accomplie. (marque

l'antériorité) par rapport

au

|

|

|

|

|

(Moment de la parole).

|

|

5-« Elle

|

m'apporta

|

du

|

- Forme verbale simple :

|

Cette forme verbale

|

|

pain ».

|

|

|

cette forme verbale est

composée de verbe

(apporter) conjugué au

passé simple.

|

marque que le verbe est

conjugué au passé simple.

le Passé simple toujours

indique que l'action

accomplie.

|

Pour résumer ce que nous avons vu dans le tableau qui

précède. Nous constatons que parfois il faut prendre en

considération, que l'accompli peut être aussi indiqué par

les formes verbales simples. C'est ce que nous avons vu dans le tableau

précéde, puisque le passé simple est employé dans

l'exemple (5) par une forme verbale simple, mais il marque l'accompli.

D'ailleurs, ce temps revient toujours à présenter le

procès comme déjà accompli au passé et qui marque

l'antériorité par rapport au moment de l'énonciation(ME).

Il exprime le plus souvent l'aspect aoristique, global et accompli. Dans ce

contexte, nous allons citer la déclaration de R, Martin concernant le

passé simple : « Un noyau indivis, comme un tout fermé

sur lui même et en offre une vision globale,

indifférenciée, non sécante 37». Et

dans le même sens il a ajouté aussi: « Il parcourt

l'espace temporel du procès de sa limite initiale à sa limite

finale sans le pénétrer38 ». Et par

conséquent, nous avons constaté que toutes les formes verbales

composées appartiennent à la catégorie « des

accomplis » alors que les formes simples appartiennent soit à

« l'accompli », soit à « l'inaccompli

».

1.3.2-L'aspect inaccompli:

L'inaccompli c'est contrairement à l'aspect accompli.

Le non-accompli indique que le procès est vu en cours de

déroulement, pas encore achevé. L'inaccompli s'exprime le plus

souvent par l'emploi des formes verbales simples. Le linguiste Gosselin a

ajouté en ce qui concerne l'inaccompli: « ne présent

qu'une partie du procès (..), l'intervalle de référence

est

37 R.Martin 1971:70.

38 R.Martin 1971:95.

23

inclus dans celui du procès, les bornes initiale et

finale ne sont pas prises en compte...39» . À ce

propos, nous allons prendre à l'analyse quelques exemples à

traiter dans ce tableau: (les exemples sont tirés de même

ouvrage40):

|

Les formes verbales

|

Morphologie /syntaxe

|

Explication

|

|

1-« Je respirai

profondémment

».

|

-Forme verbale simple:

le verbe (respirer)

est

conjugué au futur simple.

|

Le futur simple indique que

l'action inaccomplie.

(marque

la postériorité par

rapport au (Moment de la

parole).

|

|

2-« Elle penchait sa tete ».

|

-Forme verbale Simple:

le verbe (pencher)

est

conjugué à l'imparfait.

|

L'imparfait indique que

l'action est en cours

de

déroulement (inaccomplie).

|

|

3-« tu remplis tes poches de

fruits

».

|

-Forme verbale Simple:

le verbe (remplir)

est

conjugué au Présent de

l'indicatif.

|

Le présent de l'indicatif ou le

présent de

l'énonciation

marque la simultanéité par

rapport au

(Moment de la

parole).

|

Conséquemment, nous avons constaté selon le

tableau qui précède. Les formes verbales simples indiquent par

excellence l'aspect « inaccompli ». C'est

également l'action s'est manifestée comme (en cours

de déroulement). Et nous avons remarqué que

l'imparfait exprime « l'aspect inaccompli », car il peut

donner une vision ralentie du procès, c'est-à-dire l'absence de

limites marquées dans le verbe.Dans ce sens, Gosselin a

déclaré en ce qui concerne la valeur temporelle de

l'imparfait:

L'imparfait renvoie donc typiquement à un moment du

passé

pendant lequel le procès se déroule, sans

préciser la situation temporelle du début et de la fin du

procès, ce temps apparait non autonome (anaphorique) et situe le

procès comme simultané par rapport à d'autres

procès du contexte et comme se déroulant en un même lieu

.... 41.

39 Gosselin, 2005, p36.

40 Le Pain Nu, p 40/32/75

41 Gosselin, 1996, p199

24

Généralement, l'aspect accompli situe le

procès dans sa globalité comme terminé, limité. En

revanche, l'aspect inaccompli exprime le procès comme en cours de

déroulement. Autrement dit duratif, inachevé. D'ailleurs,

l'aspect en français est divisé en deux sortes principales qui

surgissent pour exprimer l'idée verbale. D'une part, il l'a

exprimée comme durative (inaccomplie). Et de l'autre part comme

limitée (accomplie). Comme le montrent les deux figures suivantes :

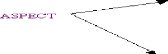

Figure242: La catégorie de

L'aspect en français.

Figure343: L'opposition Aspectuelle:

Accompli/ Inaccompli.

1.3.3- L'aspect inchoatif:

L'inchoatif sert à exprimer le commencement de

l'action. Il marque la simultanéité par rapport au (Moment de

l'énonciation). De plus, l'inchoatif s'est manifesté à

l'aide des semi-auxiliaires aspectuels comme par exemple (se mettre

à/ commencer à) + verbe infinitif. Ce qui indique le

déclenchement du procès verbal. Comme dans les exemples

suivants44 :

EXP1: « Elle commençait

à m'énerver ». (Aux

(commencer à) +verbe INF).

42 Le verbe:

linguistes.com

43 Aspect :

fr.m.wikipedia.org

44 Le Pain Nu: Mohamed Chokri, p 56

25

EXP2: « Il se mit à envoyer

des signaux lumineux ». (Aux (mettre à) + vrb

INF).

1.3.4- L'aspect Progressif:

Le progressif sert à démontrer à l'aide

de la locution (être en train de) + verbe à l'infinitif,

que l'action est en cours de déroulement (la continuité) comme

dans cet exemple45 :

EXP1: Vous étes en train

d'acheter. (Être en train de+ vrb INF)

1.5.3- L'aspect Immédiat:

L'immédiat s'est manifesté à l'aide de la

locution (être sur le point de) + verbe à l'infinitif ou

par un semi-auxiliaire aspectuel de (v.aller) + verbe à

l'infinitif. Cet aspect est employé pour exprimer une action se

produira dans un futur immédiat ou futur proche. Comme dans les exemples

suivants46 :

EXP1: « Je vais chercher sa maison ».

(Aux aller+v.INF)

EXP2: « Je vais chercher un autre

bateau». (Aux aller+v.INF)

Bref, l'aspect grammatical est divisé en plusieurs

types selon l'état de l'action. En commençant par l'accompli qui

indique que l'action est terminée, totalement coupée du

présent. L'accompli est exprimé le plus souvent par les formes

verbales composés, en d'autres termes par les temps composées

(Aux (être ou avoir) + participe passé). Et l'inaccompli

qu'indique que l'action est en cours de déroulement, pas encore

achevée. Ainsi il peut être exprimé par (les formes

verbales simples) ou les temps simples ou à travers les

périphrases aspectuelles qui servent à décrire

l'état du procès entre autres, commencement (l'inchoatif)

/déroulement (duratif)...

45 Le Pain NU : Mohamed Chokri p78

46 Le Pain Nu: Mohamed Chokri. P44/83

26

1.4- L'étude de l'aspect comme une

catégorie lexicale:

L'aspect d'un verbe est dans une certaine mesure tout au moins

lié à sa valeur sémantique. En effet, l'aspect fait partie

de la définition lexicale du verbe et dans ce sens nous pouvons citer

quelques désignations illustrées par des linguistes. Nous

trouvons l'aspect lexical est appelé encore « Aktionsart

» (Hinrichs, 1985), « Aspect inhérent

» (Comrie 1976), ou encore plus «

télicité » (Verkuyl, 1993). L'aspect

lexical renvoie : « au sens lexical du verbe ayant trait à la

présence ou à l'absence des bornes intrinsèques du

procès dénoté par le prédicat verbal

47 ». Et par conséquent, nous constatons que

l'aspect lexical exclusivement lié au sens du verbe avec lequel

l'environnement contextuel peut interagir. C'est pour cela, la langue nous

confère de multiples moyens qui servent à décrire l'aspect

du verbe entre autres « le lexème verbal ». Ce

dernier peut être perfectif ou imperfectif (Halba

2002). De plus, il s'agit des adverbes ou compléments circonstanciels en

rapport avec l'expression de la durée comme les adverbes

itératifs, numéraux, des préfixes et suffixes qui portent

des valeurs aspectuelles. C'est également ce que nous allons voir en

distinguant les différents critères qui servent à exprimer

l'aspect comme partie du sens du verbe, c'est-à-dire l'aspect comme

catégorie lexicalisée.

1.4.1-L'opposition itératif/

semelfactif:

L'aspect itératif sert à décrire un

procès comme impliquant une certaine sorte de

répétition. C'est contrairement à

l'aspect semelfactif. Ce dernier envisage le procès comme n'a lieu

qu'une seule fois comme le montrent les exemples suivants48 :

Exp1: Souvent, La brosse

m'échappait des mains.

Exp2: Je revoyais de Jardin d'Ain Khabbaz.

Exp3: IL achetait un sac de pain.

Exp4: c'est lui qui l'a tué.

Donc, nous avons constaté que le bornage

et la durée du procès se

déduisent selon le sémantisme du verbe

et parfois par des indications

contextuelles. Premièrement, en parlant de l'aspect

itératif , nous avons remarqué dans l'exemple (1) que l'emploi de

l'adverbe de temps (souvent) comme un indicateur contextuel souligne par

excellence la valeur répétitive

47 Stanojevic, asic 2010, p 108.

48 Le Pain Nu: Mohamed Chokri,, p18/26/7/25.

27

du procès. De plus, l'utilisation de l'imparfait sert

à annuler le caractère ponctuel, non duratif du procès,

puisque, l'imparfait est associé dans une interprétation

itérative notamment avec l'emploi d'un verbe imperfectif pour marquer la

répétition du procès, ce que nous appelons dans la

grammaire « l'emploi de l'imparfait d'habitude

». Et dans l'exemple (2), l'aspect itératif est

exprimé par la dérivation affixale, en effet, le (R)

associé au verbe voir (revoir) indique que le procès est

répété plus qu'une fois à côté de

l'emploi de l'imparfait qui s'accorde bien avec le sémantisme des verbes

imperfectifs. Comme le verbe (voir) qui apparaît comme un verbe

(+dynamique49 ). Néanmoins, à

l'aspect semelfactif. Ce dernier est exprimé dans les deux exemples

(3+4) avec l'emploi des verbes perfectifs qui comportent en eux-mêmes

« une limitation du procès ». Cette

limitation est bien manifestée avec l'emploi des deux verbes (acheter/

tuer). Ces deux verbes sont de nature

(-dynamique50). Et dans ce contexte, nous pouvons

affimer que l'action est envisagée et sa limite finale est

fixée.

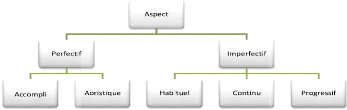

1.4.2- L'opposition perfectif/ imperfectif:

L'aspect Perfectif ou ponctuel met l'accent sur le

résultat final du procès. Il exprime une action achevée,

terminée au passé et totalement coupé de présent :

« l'aspect perfectif ou résultatif qui ajoute la notion

supplémentaire de terme au sens du verbe51 ». C'est

contrairement à l'aspect imperfectif ou linéaire, ce dernier

envisage l'action dans sa durée. Il la présente comme un

processus en cours de déroulement : « l'aspect imperfectif ou

duratif ou continu qui exprime l'action dans sa durée ininterrompue ou

sa continuité52 ».

Dans ce cadre, nous traitons les deux exemples

suivant53 pour faire la distinction entre ces deux types d'aspect

lexical:

Exp1: Nous traversâmes la

rivière .... Nous passâmes une nuit à

Oujda.

|

L'emploi de Passé Simple: Aspect

perfectif

|

Dans l'exemple précédent, l'emploi de

passé simple sert à conférer une vision synthétique

et compacte au procès, puisqu'il l'envisage comme : « un noyau

indivis comme un tout fermé sur lui-même et en offre une vision

globale indifférenciée, non sécante54

». Et dans le même sens, il a ajouté en ce qui concerne

l'emploi de passé simple : « parcourt l'espace temporel

du

49 Z, Vendler, Le critère de

dynamicité,

50 Z, Vendler, Le critère de dynamicité

51 David Cohen, l'Aspect Verbal, p 20.

52 David Cohen, L'Aspect Verbal, p20.

53 Le Pain Nu : Mohamed Chokri, p23/10

54 R.Martin 1971, p70.

28

procès de sa limite initiale à sa limite

finale sans le pénétrer55 ». En

réalité, nous trouvons le processus est perçu dans sa

globalité sans qu'une action incidente puisse en interrompre le

déroulement. Par conséquent, L'emploi de passé simple sert

à présenter le procès comme nettement

délimité dans son déroulement et orienté vers son

terme final. Dans cette perspective, nous pouvons déduire que l'emploi

de passé simple souligne l'aspect perfectif, c'est-à-dire le

procès est coupé de la situation d'énonciation et il le

rejette dans un passé révolu nettement délimité. Sa

valeur générale est limitée temporellement.

Exp2: J'observais la jeune

fille qui s'activait à laver le parterre.

|

L'emploi de L'imparfait: Aspect

Imperfectif.

|

Dans l'exemple plus haut, nous remarquons que l'emploi de

l'imparfait annule le caractère ponctuel, non sécant au

procès. Par opposition au passé simple, puisque l'imparfait

n'envisage pas les limites du procès auquel il n'assigne ni

commencement, ni fin. De plus, l'imparfait s'accorde avec l'expression de la

durée selon le sens du verbe ou le procès n'est pas

forcément long objectivement. Mais il est perçu de

l'intérieur dans son écoulement, dans la continuité de son

déroulement, sans terme final marqué. De sorte que L'imparfait

s'accorde avec les verbes imperfectifs comme dans l'exemple (2), nous

remarquons que les deux verbes (observer/activer) sont deux verbes

(+dynamiques).

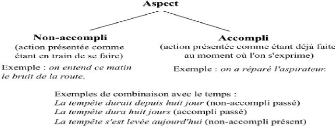

En conclusion, nous déduisons que l'aspect perfectif

vise à marquer l'accomplissement du procès. Par contre l'aspect

imperfectif sert à montrer la continuité, la progression de

l'action. Dans ce contexte, nous allons proposer la figure suivante afin

d'indiquer les valeurs aspectuelles des deux aspects lexicales :

Figure456: Les valeurs aspectuelles de

L'aspect Perfectif ET Imperfectif.

55 R.Martin 1971, p 95.

56

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_aspects_(selon_Marc_Wilmet).svg

29

1.4.3-Les valeurs aspectuelles de formes

verbales:

Le système de la conjugaison des verbes français

comporte essentiellement deux formes. En effet, la distinction entre ces deux

formes est au même temps morphologique et aspectuel. En commençant

par La forme simple. Cette dernière, elle présente l'action dans

son déroulement comme inaccompli, car le verbe exprime un aspect non

ponctuel du procès. Dans cette perspective, nous rappelons la

définition Guillaumienne : « un aspect simple, tensif ou

immanent, tient la pensée en dedans du procès et éveille

dans l'esprit l'image même du verbe et dans son

déroulement57 ». Par la suite, La forme

composée. Cette dernière exprime un procès

présenté dans son achèvement. En d'autres termes, la

pensée dépasse le point de réalisation de l'acte pour

l'envisager comme une totalité : « l'aspect composé,

extensif ou transcendant, qui porte la pensée au- delà du

procès et éveille dans l'esprit non plus le déroulement

même de l'image mais le déroulement d'une séquelle de cette

image 58».

Dans ce cadre, nous proposons ce tableau pour établir

une distinction entre les valeurs aspectuelles des formes simples et

composées (les exemples59 tirés de l'oeuvre: Le Pain

Nu) :

|

Exemples

|

Forme

simple/composée

|

Temps

simple/composée

|

Valeurs aspectuelles

|

|

1-Je sortis en

courant.

|

-Forme simple

|

-Temps simple

|

-L'accomplissement

de l'action

|

|

2-Il continue de

nous suivre.

|

-Forme simple

|

-Temps simple

|

- La continuité de

l'action

|

|

3-J'ai vu ma mère

pleurer.

|

-Forme composée

|

-Temps composé

|

-L'achèvement de

l'action

|

|

4-une tombe qui sera effacée par le

temps.

|

-Forme composée

|

-Temps composé

|

-L'accomplissement

de l'action

|

|

5-Je continuai mon

chemin.

|

-Forme simple

|

-Temps simple

|

- La continuité de

l'action

|

Tableau2: Les formes verbales et leurs valeurs

aspectuelles.

Donc, nous admettons selon le tableau qui précède

que toutes les formes composées soient

achevées, accomplies. Mais, nous rejetons l'idée

que toutes les formes simples soient

57 Gustave. Guillaume (temps ET verbe),

Théories des aspects, des modes et des temps, Paris1970, p21.

58 Guillaume, (temps ET verbe), Théories des

aspects, des modes ET des temps, Paris 1970:p21.

59 Le Pain Nu, p10/11/12/43

30

obligatoirement inachevées, inaccomplies, car le

passé simple malgré sa forme verbale simple exprime le plus

souvent l'accomplissement de l'action.

1.4.4- Les périphrases verbales:

La périphrase verbale est une forme verbale complexe

constituée d'un semi-auxiliaire conjugué et d'une forme non

conjugué (à l'infinitif). En outre, les périphrases

verbales peuvent exprimer des valeurs temporelles et aspectuelles. De plus, les

périphrases aspectuelles visent par excellence à présenter

l'état de l'action à titre d'exemple (Commencement/

déroulement/achèvement). Dans ce cadre, nous

proposons le tableau suivant de Halba dans lequel il classifie les

périphrases verbales comme suit:

|

Procès

verbal

|

Antériorité

Immédiate

|

Début du

procés

|

Déroulement du procès

|

Fin du

procés

|

Postériorité

Immédiate

|

|

Aspect

verbal

|

Aspect

imminent

|

Aspect

inchoative

|

Aspect

duratif

|

Aspect

terminatif

|

Aspect

consecutive

|

|

Exemple

|

Il va+inf

|

Il

commence/il

se met à+inf

|

Il est en train

de+inf

|

Il finit/ il

cesse de+inf

|

Il vient de

+inf

|

Tableau 3: Classement de périphrases