|

La croissance démographique et l'expansion agricole dans la commune de Bantè( Télécharger le fichier original )par Claude Senawoudji Magloire DAHANDE Université d'Abomey-Calavi - Maîtrise 2008 |

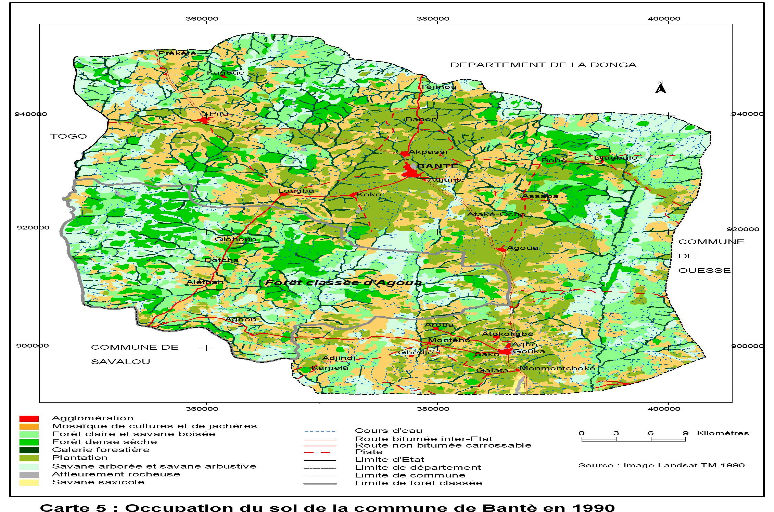

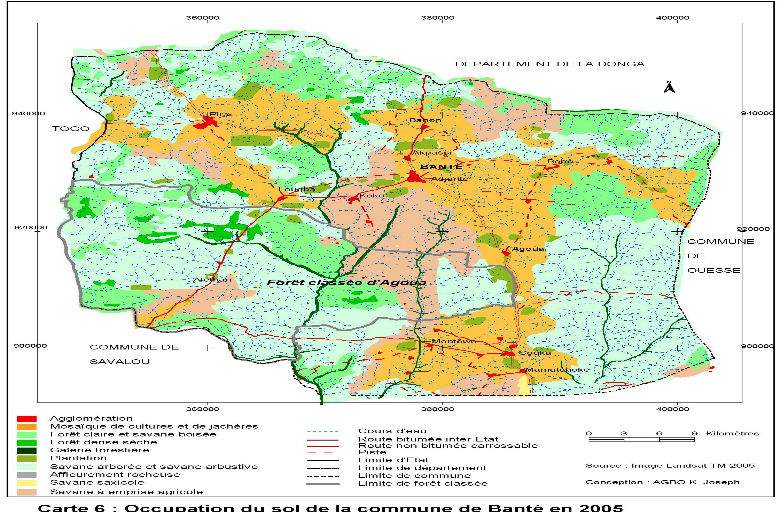

Dans les différents centres parcourus, une documentation abondante d'ordre général sur les problèmes démographiques et environnementaux est disponible. Msais des travaux spécifiques sur l'expansion agricole sont rares. 2.3.2- Enquêtes de terrain et traitement des données2.3.2.1- Les enquêtes de terrain et la collecte des donnéesLes enquêtes ont été menées dans les neuf (09) arrondissements de la commune. Mais (18) dix huit villages ont été parcourus sur les (34) trente quatre que compte Bantè soit deux villages par arrondissement. Les chiffres de la population fournis par le recensement de 2002 ont servi de base à la détermination de l'échantillon. Puis il a été procédé au hasard au choix du x/100ème de la population compte tenu de l'accessibilité de la localité. L'arrondissement de Gouka par exemple compte 7627 habitants et nous avons choisi x = 1,5. Le nombre d'individus interrogés est de 115 environ. Suivant cette application, (625) six cent vingt cinq individus dont (196) cent quatre vingt seize femmes et (429) quatre cent vingt neuf hommes ont été interrogés. Les enquêtes ont permis de rencontrer, d'observer, d'interroger les populations surtout les paysans, de discuter avec eux dans le but de vérifier quantitativement et qualitativement les hypothèses émises au début du travail. Ces enquêtes se sont déroulées en deux phases. - La première phase concerne les observations faites sur le terrain pendant les mois d'avril et de mai 2006 avant l'enquête proprement dite. C'est une période qui marque la fin de la saison sèche et le début des activités agricoles. Cette période a permis d'apprécier le mode de défrichement des parcelles et les moyens mis en oeuvre dans les (09) neuf arrondissements de la commune de Bantè. Cette pré-enquête a permis de prendre connaissance des problèmes auxquels sont confrontés les paysans de la commune dans le déroulement des activités agricoles et les techniques mises en oeuvre pour mettre en culture les terres. L'enquête proprement dite s'est déroulée de septembre à février, cette période est choisie pour plusieurs raisons. La période allant de septembre à novembre correspond à la fois à la saison pluvieuse où les activités agricoles se déroulent intensément et au début de la saison sèche où les grands défrichements pour les préparatifs des champs d'ignames préoccupent les paysans de Bantè. C'est également pendant cette période que les produits agricoles sont intensément commercialisés. En fonction des spécificités des informations recherchées, la collecte des données a été réalisée sur la base d'interview, d'animation de groupe et d'observation directe. L'animation de groupe a été mise à contribution lors des séances de travail collectif. L'intérêt de ces entretiens de groupe est d'obtenir le maximum d'informations et d'apprécier les contradictions par rapport aux différents aspects abordés dans ce travail. En dehors de l'échantillon choisi, le guide d'entretien est adressé aux agents du CeRPA, aux agents des Eaux et Forêts, aux personnes ressources et aux autorités locales de la commune. 2.3.2.2- Le traitement et l'analyse des donnéesLe traitement porte sur des données planimétriques et socio-économiques. Les logiciels Excel, Word et Arc view 3.2 ont été utilisés pour le traitement des données. Word a permis de faire la saisie et la mise en forme du texte, Excel a servi à calculer certains paramètres, à réaliser les graphiques et Arc view a été utilisé pour la réalisation des cartes. - Traitement des données planimétriques La combinaison des données recueillies dans les documents planimétriques et sur le terrain a permis de réaliser les cartes d'occupation du sol de 1990, et 2005. (LABEE, 2007).

- Evaluation des superficies des unités d'occupation Le calcul des superficies des unités d'occupation du sol a été fait à l'aide du papier millimétré calque. Cette technique consiste d'abord à superposer le papier calque à la carte. Ensuite compter le nombre de millimètres carré qu'occupe chaque unité d'occupation du sol. Enfin, en tenant compte de l'échelle on convertit le nombre de millimètres carrés en centimètre, puis en mètre carré et en hectare. - Calcul du rythme d'évolution des unités d'occupation du sol Soit U-U1990 la superficie d'une unité d'occupation du sol en 1990 désignée U1 et U-2005 la superficie de la même unité d'occupation du sol en 2005 désignée U2. Soit uU, la variation de la superficie de cette unité d'occupation du sol entre 1990 et 2005. uU= U2-U1. Si uU = 0, il a stabilité. Si uU < U1, alors il y a régression de l'unité. Si uU > U1, alors il y a progression de cette unité. Par rapport à la végétation naturelle, il y a évolution régressive en cas de contraction ou diminution et évolution progressive en cas d'extension. Cette technique a permis de suivre l'évolution des différentes unités d'occupation du sol et d'apprécier le rythme d'extension des champs à Bantè. - Traitement des données socio-économiques Les questionnaires ont été dépouillées manuellement et les résultats intégrés à l'ordinateur. Les informations de synthèse qui sont produites ont été traduites sous forme de données tabulaires pour la réalisation des histogrammes à l'aide du logiciel Excel. Les données des recensements de 1979, 1992 et de 2002 obtenues à l'INSAE ont permis de réaliser la carte de densité de la commune. Ainsi, la densité de chaque arrondissement est calculée à l'aide de la formule d= p/s x 100 avec `'p'' l'effectif de la population, `'s'' la superficie de l'arrondissement concerné en km2 . Pour ce travail, la densité est calculée pour les années 1979, 1992 et 2002. Le taux d'accroissement intercensitaire entre 1979, 1992 et 2002 a été également calculé à l'aide de la formule : TA = (Pf - Pi)/(f-i)x (Pi+pf/2) avec «i» et «f» désignant respectivement le début et la fin de l'observation, Pi et Pf étant respectivement la population en début et en fin d'observation. Le taux de croissance correspond à l'hypothèse d'une évolution linéaire. CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION3.1- Population dynamique et engagée dans l'agriculture3.1.1- Gestion de la dynamique démographiqueTrois facteurs essentiels sont à la base de l'évolution de la population de la commune de Bantè : la fécondité, la natalité et les migrations. La population de Bantè se caractérise par une fécondité élevée et une mortalité elle-même élevée, mais en baisse. Cette forte fécondité est liée notamment aux maternités précoces, aux accouchements rapprochés et à la grande nuptialité ainsi qu'à une faible prévalence contraceptive. (CCS, Bantè) Quant à la mortalité, elle est tributaire des niveaux élevés de mortalité maternelle, de mortalité infanto-juvenile ainsi que de la faible fréquentation des services de santé et des mauvaises conditions d'hygiène. Cependant, le rapprochement entre les taux bruts de natalité et de mortalité montre que la population de Bantè croît chaque année de 3,8% pour l'ensemble de la commune, avec 4,8% pour la population rurale ; ce qui correspond à un temps de doublement effectif de l'ordre de 10 ans. L'analyse des conséquences de cette poussée démographique à moyen et à long terme doit inciter à accroître les capacités locales en vue d'une plus grande adéquation entre le rythme de croissance de la population et l'accroissement des ressources naturelles. 3.1.2- Dynamique démographique et question agraireDans la commune de Bantè, la production agricole évolue en fonction de la croissance de la main d'oeuvre. Dans les exploitations villageoises, on remarque un lien entre les superficies mises en valeurs et la main d'oeuvre disponible. En conséquence, la population active agricole est organisée de façon à mettre au service de la production, la communauté des forces actives à travers différents procédés. Ainsi, les formes d'entraide dans le travail telles que « Adjo » (travail d'ensemble), « OWE » (sollicitation) sont des associations temporaires en vue de l'exécution des travaux champêtres qui donnent lieu à de vastes superficies ensemencées. Ces dernières années, l'organisation du monde rural au Bénin est caractérisée par une responsabilisation démesurée des groupements de producteurs tels que : les Groupements Villageois (GV) et les Unions Communales de Producteurs (UPC). La commune de Bantè compte 43 groupements villageois dont 25 Groupements Villageois des Producteurs de Coton (GVPC). Tous les groupements se retrouvent au niveau de la commune pour constituer l'Union Communal des Producteurs (UCP). La Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel (CLCAM) constitue une véritable source de financement des producteurs de Bantè réunis au sein des GV. L'encadrement de ces organisations paysannes est assuré par les Agents Polyvalents de Vulgarisation (APV) et les conseillers de production dans divers domaines dont le niveau d'étude est de plus en plus adapté aux besoins de la production. Ces différents agents sont chargés de vulgariser les nouvelles techniques nécessaires à l'amélioration de la production et de la productivité agricole, mais les résultats au plan environnemental sont encore loin d'être satisfaisants. Le constat fait sur le terrain permet d'affirmer que les Spécialistes en Organisation Paysanne (SOP), chargés de conseiller les GV et associations villageoises n'arrivent pas à parcourir tous les villages par manque de personnel et de moyens roulants. Cependant, Bantè reste un secteur fortement agricole avec une population engagée dans le travail de la terre. 3.1.3 - Actifs agricoles et mise en valeur des terres cultivablesLes agents du CeRPA Bantè définissent la population active agricole comme « L'ensemble des individus dont l'âge est compris entre 15 et 65 ans ». Ce sont selon la même source des individus capables de se prendre en charge à travers les travaux champêtres et de nourrir une famille. Cependant à moins de 10 ans le petit paysan accompagne déjà ses parents au champ pour les travaux de semis, de sarclage et de récolte. A plus de 65 ans, le vieux paysan continue d'exécuter certains travaux liés à l'organisation de l'espace ensemencé et aux choix des terres à mettre en valeur. Cette définition présente alors certaines insuffisances au regard de ces observations A Bantè, la population active est occupée à travailler dans l'agriculture et l'élevage. Les femmes et les hommes partent tous les jours aux champs de proximité (Alèni) ou dans les champs lointains (Don'ko) et en reviennent tardivement avec des bois de feu ramassés, coupés ou dessouchés pour les besoins de la production et les nécessités d'alimentation. A chaque campagne agricole, des recensements sont organisés par les Agents Polyvalents de Vulgarisation (APV) afin de déterminer les actifs agricoles comme l'indique le tableau ci-après. Tableau II : Evolution des actifs agricoles dans la commune de Bantè de 1996 à 2006

Source : CeRPA Bantè, février 2007

De l'analyse de ce tableau, on déduit que le nombre d'actifs agricoles a évolué de façon croissante depuis 1996 jusqu'en 2006 et n'a connu aucune régression malgré la crise dans laquelle s'est plongée la filière coton depuis la campagne 1996-1997. La croissance des actifs agricoles n'est donc pas liée à la bonne santé de la filière coton. D'ailleurs, 407 individus sur les 625 interrogés ne veulent plus s'engager dans la production cotonnière si les contours de cette culture ne sont pas redéfinis. 3.1.4 - Population féminine au service de l'agricultureLa quasi-totalité des femmes interrogées dans le cadre de cette étude travaille dans l'agriculture. Elles sont dans les travaux agricoles proprement dits, en payant une main d'oeuvre à cet effet ou dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Dans les travaux champêtres, les femmes de la commune de Bantè sont toutes aussi actives que les hommes mais ne disposent pas souvent des chefs d'exploitation propres à elles. La situation des chefs d'exploitation réalisée en 2007 par le CeRPA Bantè illustre bien le fait et se présente comme suit. Tableau III : Situation des chefs d'exploitation (C E) par tranche d'age et par genre dans la commune de Bantè en 2006

Source : CeRPA Bantè, février 2007 Selon les données de ce tableau 10,52% des femmes rurales possèdent un chef d'exploitation. L'inexistante d'information sur plusieurs années en ce qui concerne les chefs d'exploitation ne permettent pas d'évaluer la progression des chefs d'exploitation féminins. Cependant, les quelques femmes propriétaires de chefs d'exploitation (CE) interrogées ont affirmé la difficulté pour une femme de posséder un CE dans la zone d'étude. Car les femmes sont appelées à travailler dans les champs de leur mari. Seules les femmes qui ont fini les obligations maritales peuvent, avec l'aide de leurs enfants travailler à leurs propres comptes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Cultures |

Igname |

Maïs |

Manioc |

Niébé |

|

Superficie |

42,5 |

28,6 |

18,2 |

23,7 |

|

Niveau de consommation |

95·% |

46 % |

38% |

40% |

|

Niveau de commercialisation |

78% |

90% |

68% |

35% |

Source : Campagne agricole 2006-2007

La commercialisation des produits agricoles sur les marchés locaux permet de comprendre leur importance dans l'alimentation de la commune. En effet, suivant les informations du tableau 4, l'igname est la denrée la plus consommée dans la commune suivie du maïs que les Ifè ne consomment pas sans l'associer quoique faiblement à la cossette de manioc. Le niébé par contre est surtout consommé par les peulh appelés Foulani et qui produisent massivement cette denrée au point de la commercialiser.

Il faut distinguer ici la commercialisation du CeRPA de celle organisée par les particuliers (paysans et revendeurs). A l'exception du coton, la commercialisation des produits agricoles se fait en grande partie sur les marchés locaux où les prix fluctuent avec des conséquences pour les producteurs et les consommateurs. La variation des prix d'une année à l'autre, au cours d'une même année, et mieux au sein des villages est le résultat d'aléas climatiques et la capacité de stockage sur une longue période. Il n'existe pas une politique de commercialisation des produits vivriers soutenue par les pouvoirs publics. Du fait de la libéralisation économique, la consommation des produits agricoles (igname, maïs, sorgho, niébé, manioc) est faite individuellement et les commerçants fixent des prix suivants les lois de l'offre et de la demande.

A l'opposé des cultures vivrières, la SONAPRA s'occupe de la commercialisation du coton et de ce fait, garantit les intrants à crédit aux paysans et assure l'égrenage et la vente du produit transformé.

Ainsi, le coton avait mené une concurrence sévère aux cultures vivrières et a même failli mettre en péril l'autosuffisance alimentaire de certaines familles par son calendrier et ses exigences qui ne permettent pas toujours de se consacrer efficacement à d'autres cultures. Mais, il est à souligner que grâce au revenu du coton, de nouvelles dépenses liées aux activités agricoles sont souvent engagées par les cultivateurs. Elles consistent en l'équipement de charrues et charrettes et des frais d'exploitation (main d'oeuvre pour le labour, le désherbage et la récolte). Tout ceci avait permis aux agriculteurs d'étendre leurs superficies et par là même l'augmentation des rendements. L'accroissement de superficies et l'importance de la production agricole proviennent aussi de l'élevage.

Le climat de Bantè est caractérisé par une alternance de saison sèche et de saison humide qui se répercute sur la valeur alimentaire des essences fourragères, la pâture et l'embouche des bovins. L'élevage est de type extensif et quelques associations agriculture -élevage se pratiquent dans le secteur.

- l'élevage autochtone

A Bantè, la pratique de l'élevage est limitée à l'élevage de case, constitué de volailles et d'un nombre relativement important de caprins et de porcins. Cependant, ces derniers jouent un certain rôle dans la régression du couvert végétal.

En effet, les éleveurs coupent les branches des espèces végétales fourragères comme les Ptérocapus erinaceus (akpékpé), Burkia africana (acapa), daniealla oliveri (igna), annona senegalensis (tinibobo), piliostigma thonningü (Panumô), Afzelia africana (apaka), Khaya senegalensis (aganho). (Noms indigènes des plantes en Ife-Itcha )

Les arbres dont les branches sont ainsi émondées souffrent de dommages écologiques à chaque saison sèche. Aussi, les forestiers ont-il affirmé que Pterocarpus erinaceus et Afzelia africana sont devenus rares dans la végétation de la commune surtout dans la forêt classée d'Agoua.

- La transhumance

L'élevage de gros bétail a véritablement commencé dans la commune avec l'arrivée des peulh venus des pays frontaliers tels que le Niger, le Burkina-Faso et le Nigeria à la suite des sécheresses de 1976-1977 et de 1981-1983. La présence de ces Foulani transhumants devient de plus en plus importante dans le milieu et de nombreux troupeaux se sont presque sédentarisés. La situation du cheptel entre 1998 et 2005 se présente comme l'indique le tableau qui suit.

Tableau V : Evolution du cheptel dans la commune de Bantè de 1998 à 2005

|

Espèces Années |

Volailles |

Ovins |

Caprins |

Porcins |

Bovins |

|

1998 |

42000 |

4600 |

11500 |

3000 |

38000 |

|

1999 |

46000 |

5000 |

13000 |

3000 |

44000 |

|

2000 |

44000 |

5500 |

13000 |

3500 |

42000 |

|

2001 |

48000 |

6000 |

13600 |

3500 |

47000 |

|

2002 |

47000 |

5800 |

13400 |

4200 |

47000 |

|

2003 |

50000 |

6700 |

14000 |

5000 |

56000 |

|

2004 |

55000 |

7000 |

14200 |

5500 |

60000 |

|

2005 |

57000 |

7000 |

14500 |

6000 |

60000 |

Source : CeRPA secteur Bantè, Février 2007

L'analyse du tableau révèle que les volailles et les bovins sont plus importants dans la commune. Ceci s'explique par le fait que certains peulh se soient installés dans les hameaux implantés en plein milieu de la forêt d'Agoua. Il s'agit des villages ou hameaux tels que Gotcha, Aomi, Wassimi, Bouboulé, Kikonhoun, Akatakou et Léro. Les sols de ces villages étant favorables au développement d'espèces fourragères, les peulh s'y installent et se comportent comme des autochtones.

Ce genre d'élevage engendre d'énormes dégâts écologiques allant des feux de végétation répétés au comblement des points d'eau, en passant par le tassement des sols et la perturbation de la faune. En effet, les piétinements des bovins écrasent les plantules, cassent les arbustes et donnent des éclaircis dans les formations végétales. En outre, la divagation du bétail dans le secteur occasionne la dévastation des champs et provoque aussi le comblement par ensablement des sources d'alimentation en eau des cultivateurs.

L'évolution démographique ajoutée à la pratique de la culture attelée ont entraîné un accroissement des surfaces cultivées par les agriculteurs tant pour les cultures vivrières que pour les cultures industrielles avec pour corollaire une diminution des surfaces utilisables pour la pâture. De leur côté, les pasteurs ont vu s'accroître l'effectif du cheptel grâce à l'amélioration des pratiques vétérinaires. Dans ces conditions, au lieu d'être complémentaire, les rapports entre éleveurs et cultivateurs sont devenus conflictuels autour des ressources fourragères qui deviennent de plus en plus rares. Ainsi, les dégâts dans les champs sont assez fréquents et le règlement se fait au niveau individuel, chez les chefs des villages ou à la brigade en cas de nécessité. Il se pose alors un problème de délimitation du parcours des troupeaux.

La traction animale et l'utilisation du fumier restent jusqu'à ce jour des pratiques en vigueur dans le système agricole et pastoral à Bantè. Chaque paysan organise autour de son exploitation des enclos qui abritent les animaux. Les rejets des animaux servent à améliorer la fertilité des sols ont confié les individus interrogés. Mais, c'est surtout l'élevage non conventionnel qui se pratique par les paysans de Bantè. Les lapins, les aulacodes et les pondeuses sont entrés dans l'habitude pastorale de la commune et se pratique dans presque tous les villages parcourus. Cependant, les émondages que ce genre d'élevage engendre au niveau des espèces végétales ne rendent pas service au couvert végétal qui s'en trouve surexploiter aux alentours des villages. L'association, agriculture élevage dans le secteur, au lieu de jouer un rôle complémentaire pose des problèmes d'ordre environnemental.

Les pratiques paysannes conduisent à la destruction de la fertilité initiale des sols déjà fragiles, donc à la perte de leur potentiel productif. Les cultivateurs et les éleveurs détruisent les espèces ligneuses qui protègent les sols et qui constituent des puits absorbant les différents gaz à effet de serre.

Les cultivateurs de Banté dans l'exercice des travaux agricoles exploitent les produits ligneux sous différentes formes. En effet, il y a moins de trente (30) ans l'exploitation du couvert végétal de la commune de Bantè pour le bois de chauffage, le charbon et le bois d'oeuvre était négligeable (CeRPA, Bantè 2006). Mais avec l'accroissement de la population et surtout la dévaluation du franc CFA intervenue en Janvier 1994, les prix des produits pétroliers et leurs dérivés ont connu une hausse sensible. Pour remédier à la situation, les populations se sont engagées dans l'exploitation abusive des ressources forestières tant pour les besoins en bois de chauffage et de charbon de bois que pour subvenir aux besoins alimentaires et sanitaires.

Ce comportement a tôt fait de la commune un pôle d'attraction des grands centres urbains pour le ravitaillement et la commercialisation des essences végétales à diverses fins.

- Le bois de chauffage

Le bois de chauffage était une activité féminine, mais compte tenu de sa rentabilité économique, les hommes s'en intéressent de plus en plus suite à l'importance croissante de la demande. La production du bois de chauffage selon les enquêtes se fait suivant trois procédés : la cueillette des bois morts, la récupération des produits de défrichement et la coupe de bois vert. Si les deux premiers procédés entrent dans le cadre normal du processus de production du cultivateur, le dernier constitue une activité génératrice de revenu qui incite les paysans à mettre en culture des parcelles dont la végétation se compose d'importants ligneux. Par ce procédé le cultivateur abat les grands arbres tout frais, puis ces arbres sont fendus. Les clients venant des grandes villes s'en procurent et les drainent vers le centre, le sud et le nord et même vers le Burkina -Faso. Les essences les plus recherchées et appréciées sont : Pterocarpus erinaceus (Akpékpé), Prosopis africana (Akakayi), Vitellaria Paradoxa, (Emi), Anogeissus Leiocarpus (Agni). Elles sont considérées comme dotées d'un pouvoir calorifique élevé.

Photo 2 : Terrain en préparation pour la culture du coton et coupe d'arbres pour le bois de chauffe et charbon de bois à Galata. (Cliché C. DAHANDE, février 2007)

- Le charbon de bois

La production du charbon se fait suivant un procédé rudimentaire de carbonisation artisanale qui repose sur l'utilisation des fosses et des meules charbonnières. Cette activité occupe une grande partie de la population paysanne. Il est produit en grande quantité dans les villages de Pira, Okoutossé, Djagballo, Lougba, Bannon. La production du charbon est devenue une activité génératrice de revenus des paysans de Bantè qui sont devenus des spécialistes en la matière. Selon les explications du Ts-For, ce sont les meilleures essences, les bois durs tels que Anogeisus leiocarpus (Agni ), Prosopis africana ( Akakayi ) Vitelleria paradoxa ( Emin) qui sont utilisées pour la production.

Tableau VI : Evolution de la production et de la commercialisation du charbon de 2002 à 2006

|

Années |

Quantité moyenne de charbon produit (sacs de 100kg) |

Prix de vente |

Villages |

|

|

Saison sèche |

Saison pluvieuse |

|||

|

2002 |

7670 |

900F à 1000F |

1200F à 1400F |

Cloubou Okoutaossé Adja-Pira Bantè Kagouré Banon Lougba Djagballo Alétan Gotcha Atokolibé |

|

2003 |

9179 |

900F à 1100F |

1200F à 1400F |

|

|

2004 |

11200 |

1000F à 1200F |

1300F à 1400F |

|

|

2005 |

12970 |

1100F à 1300F |

1400F à 1500F |

|

|

2006 |

14530 |

1200F à 1300F |

1400F à 1500F |

|

Source : TS For Bantè, février 2007

En dehors des bois morts transformés en charbon, des plantes vertes sont également utilisés à cette fin du fait de l'écoulement rapide du produit surtout en saison pluvieuse. Le charbon est produit aujourd'hui un peu partout dans le secteur d'étude. Sur les 625 individus interrogés, 496 produisent du charbon soit 79,34% de l'échantillon de l'étude. Les prix de vente du charbon varient suivant les saisons, et dans une moindre mesure, les années. Cependant avec l'augmentation sans cesse croissante du nombre de charbonniers et les techniques culturales pratiquées, la commune risque d'être classée d'ici à quelques années parmi les milieux les plus dégradés du département des collines.

- Les bois d'oeuvre

L'augmentation d'actifs agricoles due à la croissance démographique a fait de Banté une source d'approvisionnement en bois d'oeuvre. Ces bois sont de plus en plus recherchés pour la fabrication des meubles et autres travaux liés à la menuiserie. Le développement de cette activité entraîne une surexploitation de la ressource ligneuse.

Tableau VII : Point des exploitations contrôlées (campagne agricole 2006-2007)

|

Désignation |

Nombre de permis |

Quantité |

|

Eponge végétale |

12 |

12 sacs |

|

Bois de feu |

110 |

1414 Stères |

|

Bois de charbon |

120 |

10533,6 Sacs |

|

Bois de service |

30 |

7200 Pieds |

|

Bois d'oeuvre |

225 |

3030,79 m3 |

|

Bois sciés et importés |

245 |

4184,76 m3 |

Source : TS-For, CeRPA Bantè, Novembre 2007

Les données de ce tableau ne peuvent qu'être approximatives dans la mesure où sur le terrain, les ressources ne semblent avoir aux yeux des populations aucune réglementation les régissant.

Généralement, les exploitants opèrent dans l'informel, concluant juste un marché avec les propriétaires terriens oubliant les services des eaux et forêts. Les essences végétales les plus utilisées, compte tenu de la bonne qualité des bois qui en sont issus, sont entre autres : Khaya senegalensis (Aganho), khaya grandifoliola (acajou à grande feuille), Milicia excelsa (Iroko) Anogeissus Leiocarpus, Pterocarpus erinaceus, Diospyros mespiliformis (faux Ebène), Isoberlina doka, Berlinia grandifoliola .

Au rythme actuel de dégradation du couvert végétal, les sols de Bantè ne tarderont pas à devenir nus. Ce qui pourrait causer des problèmes environnementaux graves.

-Evaluation des unités d'occupation du sol entre1990 et 2005

Entre 1990 et 2005 les unités d'occupation du sol ont connu une évolution progressive considérable. Le tableau suivant résume le rythme d'évolution des unités d'occupation entre 1990 et 2005

Tableau VIII : Rythme d'évolution des unités d'occupation du sol à Bantè entre 1990 et 2005

|

Années |

1990 |

2005 |

||

|

Unité d'occupation du sol |

En Hectare |

En % |

En Hectare |

En % |

|

Galerie forestière |

8980 |

2,64 |

13492 |

3,96 |

|

Forêt dense semi décidue |

33608 |

9,87 |

28506 |

8,38 |

|

Forêt claire et savane boisée |

61318 |

18,02 |

52027 |

15,29 |

|

Savane arborée et arbustive |

137661 |

40,45 |

78443 |

23,05 |

|

Savane arborée et arbustive saxicole |

569 |

0,17 |

1041 |

0,3 |

|

Savane à emprise agricole |

93911 |

27,59 |

110713 |

32,53 |

|

Mosaïque de cultures et de jachères |

2839 |

0,83 |

53582 |

15,74 |

|

Plantation |

1475 |

0,43 |

2557 |

0,75 |

|

Total |

340361 |

100 |

340361 |

100 |

Source : Résultat de traitement, novembre 2007

De la lecture du tableau, on remarque que la commune de Bantè, pendant les quinze dernières années a subi d'importantes transformations au niveau des différentes unités d'occupation. En effet, les mosaïques de cultures et de jachères ont progressé de plus de 15% et les plantations ont presque doublé. Ce qui témoigne de la pauvreté des sols laissés en jachère d'une part et d'autre part de la destruction des forêts par une population qui s'accroît au fil des ans.

Pour répondre à l'accroissement démographique et en absence d'intensification, les surfaces cultivées s'étendent. On aboutit ainsi à une diminution régulière des temps de jachères et à une saturation de l'espace.

A Bantè, le mode d'adaptation le plus fréquent est l'extension des surfaces cultivées sans modification des pratiques. Cette option conduit à l'éloignement des champs des villages avec souvent une baisse de la qualité des travaux agricoles et donc une dégradation des terres. Le défrichement pour la mise en culture des terres ôte toute la couverture végétale (herbacée et ligneux) et bien souvent la croissance des cultures est trop faible pour assurer la protection du sol contre l'érosion pluviale.

Photo 3 : Défrichement pour la mise en culture d'une parcelle d'igname à Koko. (Cliché C. DAHANDE, janvier 2007)

La réduction des temps de jachère entraîne une baisse rapide de la fertilité des sols par défaut de reconstitution de la couverture végétale. Enfin, il faut mentionner les défrichements occasionnés dans le secteur par les cultures de

rente : arachide et coton. La pratique du labour nécessite en effet, la destruction presque totale des ligneux préexistants.

De manière générale, l'agriculteur de Bantè préserve les arbres utiles adultes (à des fins citées plus haut), mais détruit toute autre forme de végétation y compris la régénération des espèces ligneuses utiles. Le tableau suivant résume les superficies emblavées par quarante jeunes cultivateurs dans les villages d'Atokolibé, d'Agoua et de Koumassé.

Tableau IX : Superficies défrichées pour la culture d'igname dans les villages d'Atokolibé, d'Agoua et de Koumassé

|

Echantillon |

Formations végétales défrichées |

Superficies défrichées pour la culture d'igname (hectares) |

|

40 cultivateurs |

Galeries forestières |

38 |

|

Forêts |

20 |

|

|

Savanes |

50 |

Source : Résultat d'enquête, février 2007

De la lecture de ce tableau, il ressort que quarante paysans ont défriché environ 58 hectares de forêts, pour la seule culture de l'igname. Une projection sur l'ensemble des actifs agricoles de la commune et suivant le rythme de croissance, donne une idée sur la vitesse d'exploitation des forêts dans la zone d'étude. Il se crée alors une situation de dégradation latente masquée au niveau de la fertilité par des apports d'engrais quand les champs sont cultivés, mais qui se révèle inéluctablement dès l'arrêt de la culture.

On observe dans la commune de Bantè une utilisation anarchique des ressources naturelles. C'est ce qui justifie la nécessité de l'analyse des systèmes de production agricole et pastorale afin d'apporter des approches de solution pour leur amélioration. Pour y parvenir, il faut que les acteurs ; responsables locaux et paysans soient informés des inquiétudes qu'engendre l'accroissement de la population sur un territoire dont les dimensions ne varient pas dans le temps et dont les ressources s'amenuisent de jour en jour.

La sécurité foncière permet de stimuler, de garantir et de dynamiser les investissements sur les terres. En matière d'intensification et de développement d'une agriculture durable, elle permet de sécuriser dans un cadre plus formel le secteur des infrastructures, de la construction de l'habitat dans les centres ruraux. Or les lois foncières encore en vigueur en République du Bénin datent de 1965. Elles reconnaissent seulement deux modes d'appropriation : le droit coutumier et le droit moderne en conférant ainsi au régime foncier un caractère ambivalent. Par ailleurs, le régime coutumier ne reconnaît pas à la femme rurale productrice agricole, tout droit de propriété. De même, les valeurs spéculatives prises aujourd'hui par la terre risque de déposséder une grande partie de la population rurale de ce bien précieux. Une telle situation si elle persiste éloigne de l'objectif principal qui est de promouvoir les pôles locaux de développement en vue d'endiguer le phénomène de pauvreté et d'assurer un développement équilibré toute chose qui entre dans le cadre de la concrétisation d'un Bénin émergent. L'amélioration de la gestion foncière pourra de ce point de vue, permettre à l'agriculture de jouer efficacement ses principaux rôles que sont :

- la sécurité alimentaire ;

- la distribution des revenus ;

- l'investissement dans d'autres secteurs de l'économie rurale ;

- la bonne gestion de l'écosystème.

Ainsi, une prise de conscience des populations de leur espace rural et l'implication des autorités locales permettront de réglementer l'occupation des terres en fonction des attributs qui leurs sont conférés et de contribuer à réduire la spéculation foncière qui risque d'entraver le développement local.

D'une manière générale la meilleure gestion foncière devra conduire progressivement à la formation d'une structure locale appropriée qui réaliserait la spécification de la région ; distinguant les zones naturelle, agricole, agro-pastorale, les domaines publics communaux et ou privés.

Le tableau suivant résume les actions à mener pour réaliser une bonne gestion foncière

Tableau X : Planification des actions pour une bonne gestion foncière

|

Arrondissements |

Organisation de l'espace |

Avantages |

|

Bantè, Gouka, Pira |

- Implantation d'infrastructures semi urbaines (centre) - Création de domaine communal |

- Création des pôles locaux de développement |

|

Spécifier : (périphéries) - domaine agricole - domaine pastoral |

Organisation de l'espace suivant les attributs |

|

|

Koko, Agoua, Atokolibé, Bobè, Akpassi, Lougba, |

Spécifier : - domaine agricole - domaine pastoral |

Organisation de l'espace suivant les attributs |

|

Délimitation des zones forestières Identification des sources en eau. |

Réglementation du pâturage. Efficacité de la protection forestière |

Source : Résultat d'enquête mars 2007

Il s'agit pour les paysans d'utiliser des techniques culturales appropriées et des fertilisants naturels pour auxquels ils ne sont pas étrangers, mais qu'ils pratiquent souvent sans atteindre les objectifs visés.

Ce sont des techniques qui protègent, non seulement le sol, mais aussi et surtout lui restaurent sa fertilité. Dans ce cadre, il est important d'insister sur certaines techniques telles que la rotation, l'association des cultures et la jachère.

- La rotation des cultures

La rotation est une succession dans le temps de différentes cultures dans un même champ. Pour le faire, un choix judicieux des plantes qui ne puisent pas les substances pédologues à la même profondeur du sol s'impose. Ceci permet de laisser chaque couche se reposer, se reconstituer avant d'être utilisé à nouveau. Le respect de cette technique peut permettre aux paysans de produire sans beaucoup détruire le sol durant plusieurs années sur une même parcelle.

Le tableau ci-dessus présente les formes de rotation qui se pratiquent dans le secteur de Bantè.

Tableau XI : Rotation des cultures vivrières pratiquées à Bantè

|

Années |

Productions |

|

1ère année |

Igname |

|

2ème année |

Maïs + Sorgho |

|

3ème année |

Sorgho + Niébé |

|

4ème année |

Manioc + Niébé |

Source : Résultat d'enquête- février 2007

La première année, dans le système igname, c'est l'igname qui entraîne le défrichage des terres vierges. La deuxième année, c'est le sorgho et le maïs qui occupent la parcelle et ainsi de suite.

Dans le cas du coton, c'est le coton qui entraîne le défrichage qui peut être une reprise de jachère.

- L'association des cultures

L'association des cultures est une pratique très ancienne à Bantè. Elle consiste à mettre plusieurs cultures dans le même champ. Cette technique a l'avantage d'utiliser mieux le sol et ce dernier est couvert pendant la saison des pluies, ce qui empêche tout travail d'érosion.

Le système d'association des cultures permet non seulement la protection des sols mais aussi la réduction du travail. C'est une pratique très répandue dans la commune de Bantè. Le tableau qui suit présente la rotation et l'assolement dans chacun des systèmes igname et coton.

Tableau XII : Système de culture : association et rotation des cultures dans le secteur

|

Système Années |

Critère de différenciation |

|

|

Système Igname |

Système Coton |

|

|

1ème année |

Igname + Anacardier |

Coton + Anacardier |

|

2éme année |

1- Igname 2-Maïs +niébé 3-sorgho + arachide |

1-Coton 2-Sorgho+ maïs 3-Niébé + sorgho |

|

3ème année |

1-maïs + niébé 2-haricot+ Sorgho 3-sorgho + niébé |

1-Coton 2-Maïs et haricot 3-Niébé+ sorgho |

|

4ème année |

1-harocot + maïs 2- manioc+ maïs Jachère de pois d'angol |

1- Maïs + sorgho 2- Manioc+niébé Jachère plantée en anacardiers |

Source : Résultat d'enquête, février 2007.

Les différentes combinaisons issues du système de cultures associées ont l'avantage d'économiser au paysan son énergie. Les enquêtes n'ont pas permis de déterminer les rendements moyens de ces différentes associations. Cependant, une étude menée en 1991 montre que dans les zones semi arides lorsqu'on cultive ensemble le sorgho et l'arachide, le rendement combiné est de 25% supérieur à celui obtenu en les cultivant séparément. (P. Harrison 1991)

Dans le système coton, les paysans pensent planter au départ une jachère en anacardes pour bénéficier de l'engrais ayant servi au coton, mais le rendement n'est pas souvent à la hauteur des attentes.

- La jachère

La jachère consiste à laisser le sol se reposer pendant un temps plus ou moins long. La durée de la jachère est de 3 à 4 ans, durée assez courte pour permettre aux herbes de pousser, de régénérer la fertilité du sol et de protéger le champ contre l'érosion.

Photo 4 : Paysage d'un terrain en jachère Bobè. (Cliché C. DAHANDE, février 2007)

On observe sur cette photo la présence des plantes de manioc dans l'espace mis en jachère

Outre ces techniques culturales, l'utilisation des fertilisants naturels était connue dans la commune de Bantè. Cependant, 438 cultivateurs sur 625 interrogés avouent n'avoir jamais pris ces techniques comme une préoccupation pouvant améliorer la productivité agricole.

Les fertilisants sont souvent des herbes, des feuilles, des déchets des animaux ou végétaux. En se décomposant, ils fournissent des sels minéraux et de l'humus au sol qu'ils enrichissent. Au nombre de ces fertilisants, on peut citer le fumier, les engrais verts, le compost, le paillage.

- Le fumier est un mélange de paille et d'excréments d'animaux qu'on laisse pourrir ensemble. A Bantè, grâce à l'élevage, les Foulani et dans une moindre mesure, certains paysans utilisent le fumier pour engraisser leurs champs. C'est par un déplacement constant du lieu de parcage sur la parcelle à engraisser que les sols acquièrent les éléments nutritifs.

- Les engrais verts sont des plantes que l'on enfouit dans le sol. Il s'agit des mauvaises herbes qui gênent les cultures : Commelina diffusa; Digitaria horizontalis; Cenchurus biflonus. L'utilisation de cette forme d'engrais, est fort répandue avec le billonnage des champs de maïs et de sorgho. Ces engrais permettent d'amoindrir les coûts de production et de limiter l'appauvrissement du sol.

- Le compost est un mélange d'herbes, de feuilles, de paille, de tiges, de légumineuses et de fruits abîmés qu'on laisse pourrir ensemble. L'épandage de ces éléments se fait le plus souvent en saison sèche et ce sont les premières pluies qui activent leur décomposition. Les feuilles de certaines légumineuses comme le poids d'Angol ou Cajanus cajan (kolo,), Acacia auriculiformis et des herbes telles que Boerhavia erecta; Cenchrus biflonus sont des végétaux indiqués dans un mélange de compost.

- Le paillage se fait après les récoltes à l'aide des tiges de sorgho non brûlées. Il protège le sol contre l'érosion. Cette pratique est moins répandue du fait qu'après les récoltes, les tiges sont coupées et brûlées. La cendre recueillie par les femmes après incinération des tiges, entre dans la composition d'un savon traditionnel.

Mais, les fertilisants naturels et les techniques culturales ne peuvent être efficaces dans la recherche d'une agriculture durable si des actions conséquentes au niveau local ne sont pas menées tant par les paysans, les agents d'encadrement du monde rural que des autorités locales.

Il s'agit de mettre l'accent sur l'encadrement et la formation du monde paysan à travers l'aménagement du territoire rural. Il est aussi nécessaire de sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre dans la protection de l'environnement et le maintien en bon état de fertilité des sols.

L'encadrement et la formation continue des agriculteurs répondent à la nécessité de trouver une solution aux difficultés du développement rural. Les enquêtes menées sur le terrain ont donné l'occasion de constater que les paysans de Bantè ne sont pas vraiment suivis par les Agents Polyvalents de Vulgarisation (APV). Beaucoup d'agriculteurs avouent que leur encadreur ne sait même pas où se situent leurs champs. Ce sont des techniques traditionnelles qui sont en vigueur : de grandes surfaces pour des tonnages faibles.

D'ailleurs, l'encadrement et la recherche agronomique n'interviennent qu'à la faveur exclusive des cultures d'exportation telles que le coton et dans une moindre mesure l'arachide. Le cotonnier bénéficie des pesticides, de l'engrais et des plans sélectionnés. Les cultures d'exportation (coton et arachide) doivent être encouragées tout en les associant aux cultures vivrières de manière à vulgariser les assolements coton- céréales. Ces dernières pourraient bénéficier des effets des engrais répandus dans les champs de coton.

Les cultures vivrières ont pour destination fondamentale l'autoconsommation et par conséquent ne bénéficient d'aucune attention de la part des APV. Cette attitude vient du fait que l'Etat obtient peu de devises à partir de la vente de ces produits. Une réorganisation de la filière des produits vivriers s'impose. Les cultures vivrières restent insérées dans les mécanismes socio- culturels et les règles ancestrales de la production agricole.

L'Institut de Recherche Agronomique Tropicales (IRAT) chargé d'étudier les conditions par lesquelles on peut améliorer la productivité de certaines cultures vivrières, est absent sur le terrain. De faibles quantités de maïs sélectionnés sont distribuées à quelques paysans dans le but de les amener à cultiver ces graines.

Il a été constaté sur le terrain un manque d'information et de formation du monde paysan sur les techniques agronomiques pour une agriculture durable. Il est nécessaire de combler ce vide en encourageant l'alphabétisation en langue Ifè (surtout que le Bénin dispose actuellement d'un ministère de l'alphabétisation). Il faudra également recycler les APV qui doivent disposer des documents de techniques agricoles adéquats et actualisés afin de pouvoir enseigner et conseiller les paysans producteurs.

Pour cela, ils doivent s'informer, se former, aller sur le terrain pour y suivre le expériences nouvelles et acquérir des techniques d'agriculture telles que l'agroforesterie indispensable à la protection du sol contre l'érosion pluviale et éolienne.

L'agroforesterie est un système d'exploitation agricole qui utilise les arbres (généralement en cultures intercalaires) dans la production des cultures vivrières et des cultures de rente. Elle couvre un grand nombre de technique visant à une intégration ``à bénéfices réciproques'' de l'arbre dans les espaces agricoles et pastoraux. L'arbre est planté ou protégé par le cultivateur et ce dernier reçoit en retour bois, fruit, fourrage et fertilisation. Cette approche a également des effets bénéfiques sur le microclimat et réduit les effets du vent. L'agroforesterie constitue sur les plans économique et agronomique une meilleure réponse aux problèmes de dégradation des sols.

En effet, le rôle de l'arbre est fondamental pour recycler les éléments minéraux et régénérer les sols. L'anacardier, du fait de la protection qu'il assure au sol, semble être adopté par les masses paysannes. Mais il a été constaté que la filière anacarde est peu organisée et ne pourra constituer une réponse efficace à la dégradation continue des sols.

Les pratiques paysannes actuelles sont peu préservatrices du milieu ; il paraît nécessaire d'amener les cultivateurs à adopter un système de culture respectueuse des valeurs des plantes amélioratrices :

- arbres utiles : néré, karité, manguier, anacardier, teck etc.

- légumineuses alimentaires dont les déchets de récoltes doivent être incorporés au sol.

Ce système de production associe les arbres aux cultures annuelles et pourrait favoriser le développement des cultures fourragères. Il est seulement question de sensibiliser les éleveurs sur la nécessité d'une amélioration de la gestion bovine et la réorganisation de l'espace agro-pastoral.

Dans la perspective d'une meilleure gestion bovine, des mesures doivent être prises dans le sens de la santé des troupeaux, de la réglementation du parcours des bovins et l'organisation des marchés de bétail.

Il est question d'affiner la méthode de gestion pour maintenir l'effectif du troupeau autour d'un nombre raisonnable, de pourvoir à ses besoins et augmenter le revenu de l'éleveur. Cela est nécessaire du fait de l'explosion démographique et du rétrécissement de la superficie pâturable. Dans ces conditions, il est impérieux de mettre l'accent sur une meilleure gestion des troupeaux en produisant le fourrage nécessaire et l'eau indispensable aux effectifs de plus en plus importants, au lieu de continuer à cueillir dans la nature des ressources nécessaires à l'élevage, ressources qui devraient servir à maintenir la bonne santé d'une population paysanne, elle aussi en constante évolution.

Ceci permettra de produire suffisamment de viande, du lait et du cuir pour les marchés locaux et nationaux.

L'accroissement démographique accéléré, (4,8 %) pour le monde rural de la commune de Bantè en 2002 et l'extension des cultures conduisent à une augmentation annuelle des superficies agricoles réduisant ainsi les zones de pâturages. La nécessité d'une politique agro-pastorale avec le concours des agents du CeRPA et des Eaux et Forêts devient indispensable avec des objectifs clairement définis. Il s'agit de :

- créer des couloirs de passage pour les troupeaux bovins ;

- mettre en place une intégration agriculture-élevage dans le sens de l'affourragement des animaux ;

- sédentariser l'élevage dans les fermes et hameaux avec mise en place concordante de cultures fourragères.

Il est à noter que l'exploitation des parcours de façon extensive ne crée aucun problème tant que la densité du bétail reste faible. Mais l'accroissement de la taille des troupeaux accélère la pression de la population bovine sur les ressources naturelles. Les observations ont permis de remarquer que l'extension des parcelles de cultures aux dépens des parcours ne diminue pas forcément la quantité de fourrages disponibles ; mais il se pose souvent un problème d'accès au pâturage. Dans ces conditions le potentiel pastoral ne peut être utilisé librement en raison des risques de conflits avec l'installation anarchique des champs dans le secteur.

Il est nécessaire de réaliser un plan d'occupation du sol (POS) qui définit chaque zone suivant ses attributs en délimitant les terrains de parcours, les zones de cultures, les zones agropastorales, l'habitat etc.

Parmi les problèmes auxquels la commune de Bantè devra apporter une solution adéquate dans la décennie à venir figure en bonne place la dégradation continue de l'environnement ainsi que l'occupation extensive et anarchique de l'espace rural. Ces phénomènes s'expliquent principalement par la croissance démographique qui se manifeste à un rythme effréné depuis la deuxième moitié du 20ème siècle. Ainsi, la lecture des données statistiques sur la situation démographique fait ressortir un doublement de la population en vingt deux (22) ans entre 1970 et1992 puis en dix (10) ans entre 1992 et 2002.

En l'an 2002, la population de Bantè est estimée à 82.129 habitants contre 46.699 en 1992 connaissant ainsi un croît de près de 3,8% par an pour l'ensemble de la commune avec 4,8% pour la population rurale. Les projections pour l'an 2025 font ressortir une accélération de la dynamique démographique comme l'indique le tableau ci-après.

Tableau XIII : Projection des tendances d'évolution de la population de 2002 à 2019 puis à 2025

|

Arrondissement |

Population 2002 |

Projection 2019 |

Projection 2025 |

|

Agoua |

6276 |

10857 |

13242 |

|

Akpassi |

8979 |

15533 |

18945 |

|

Atokolibé |

9181 |

15883 |

19371 |

|

Bobè |

4393 |

7599 |

9269 |

|

Bantè |

15297 |

26463 |

32276 |

|

Gouka |

13765 |

23813 |

29044 |

|

Koko |

5855 |

10129 |

12354 |

|

Lougba |

6006 |

10390 |

12672 |

|

Pira |

12377 |

21412 |

26115 |

|

Total |

82129 |

142079 |

173288 |

Source : Données du RGPH3

Par ailleurs, on enregistre un écart de concentration de la dynamisation qui s'accentue au fil des années. Ainsi, au titre du recensement de 2002 selon le tableau, les trois arrondissements de la commune de Bantè (Gouka, Bantè et Pira), traversés par la route inter état, enregistrent à eux seuls plus de 50% de la population communale connaissant ainsi les plus fortes concentrations humaines par rapport aux autres localités.

La dynamique démographique explique le phénomène de pression sur les ressources naturelles avec plus ou moins d'ampleur d'un arrondissement à un autre de la commune. Cette pression s'accroît au fur et à mesure que la population croît. Cette situation rend impérative la mise en oeuvre d'une politique conséquente de gestion rationnelle et responsable de l'espace communal en général et celle des ressources naturelles en particulier pour garantir les besoins actuels et futurs des populations et donc le développement.

L'objectif de ce travail est de proposer des solutions pour que tout en garantissant à long terme, un cadre de vie sain aux populations, on puisse maintenir l'équilibre entre la population, les écosystèmes et le développement. Toute chose qui vise l'amélioration de la productivité agricole dans le cadre d'une approche participative et intégrée de la gestion de l'environnement, de l'occupation des centres ruraux et des terroirs en rapport avec les attentes des populations.

En terme clair, il s'agit de promouvoir des pôles locaux de développement (Gouka, Bantè, Pira) eu égard à l'extrême pauvreté de la population, le poids démographique, l'analphabétisme, la déficiente des systèmes de production, la mauvaise répartition spatiale des éléments structurants de l'organisation du territoire ; ce qui amène les collectivités à mettre en oeuvre des stratégies de survie à effets destructeurs sur l'environnement et les ressources naturelles.

Bantè reste une commune où la croissance de l'économie locale est fortement dépendante de la croissance agricole. Si en la matière, les potentialités ne font pas encore défaut, force est de constater que les techniques culturales employées aujourd'hui pour l'exploitation des terres, la transformation des produits et leur conservation compromettent dangereusement l'avenir du secteur agricole, l'équilibre des écosystèmes et le cadre de vie des populations de la commune.

Le caractère extensif de la production agricole fait appel en effet, au niveau des producteurs, à l'utilisation de méthodes nocives à l'environnement (culture sur brûlis, déboisement incontrôlé, réduction de la durée des jachères, monoculture prédominant sur l'assolement) et qui dégradent sans cesse les écosystèmes en général et les sols en particulier.

Cette évolution du secteur agricole fait appel aux différents acteurs qui l'ont marqué jusqu'ici à savoir :

- les responsables communaux ;

- les producteurs ruraux et leurs organisations ;

- les institutions financières locales ;

- les ONG intervenant dans le secteur.

Il est nécessaire que les mesures soient mises en oeuvre pour renverser positivement cette tendance.

La réforme agraire, la sécurité foncière et la valorisation des terres constituent des préalables indispensables à ce processus de retournement positif. A ce titre, la promotion des techniques de production respectueuses de l'environnement à travers la sensibilisation des agriculteurs et éleveurs permettra non seulement de réduire l'effet négatif de l'action humaine sur les ressources naturelles, mais également de rentabiliser le travail des producteurs agricoles, leur assurer un meilleur revenu et garantir la satisfaction des besoins des générations futures.

La promotion des pôles locaux de développement telle que l'envisage la présente étude prend appui essentiellement sur les potentialités humaines et physiques dont dispose le secteur d'étude (éleveurs et agriculteurs, ressources naturelles, équipements socio-économiques etc...).

Le développement de la capacité des acteurs du monde rural au niveau local découle du fait que les paysans constituent le capital le plus important de la production agricole donc de l'économie de la commune. La population de la commune de Bantè est jeune, près de la moitié est âgée de moins de 15 ans selon le recensement de 2002

Au niveau local, le développement des potentialités des cultivateurs ne servira effectivement que lorsqu'il prendra en compte de façon générale la responsabilité totale des collectivités à la base dans la production notamment agricole. Il se pose ici comme partout ailleurs le problème de transfert des compétences au niveau local afin que les responsables locaux puissent gérer efficacement les responsabilités liées à leur fonction.

Cet état de chose permet de stimuler l'émergence d'initiative locale par des organisations paysannes qui prennent conscience de leurs mauvaises actions sur l'environnement et permettre ainsi l'avènement d'un développement local harmonieux, mieux équilibré et mieux maîtrisé.

L'absence ou la rareté des ressources naturelles détermine la dynamique d'un milieu lorsque ces ressources font l'objet d'une utilisation. Bantè dispose selon les résultats de nos enquêtes et les observations faites sur le terrain de nombreuses ressources naturelles diversement réparties sur l'étendue du territoire local comprenant.

- Les ressources floristiques et faunistiques ;

- Les ressources en eaux peu abondantes,

- Les ressources pédologiques dont le mode d'appropriation et d'utilisation varient d'un arrondissement à un autre selon les zones agro écologiques.

La difficulté d'application de l'équité dans la répartition des biens amène à constater que tous les tracés de voies de communication convergent vers l'arrondissement de Bantè qui se trouve être le seul pôle de développement local et abritant la quasi localité des institutions déconcentrées.

La consolidation des infrastructures de base est un facteur qui devra accompagner l'action humaine. Ces infrastructures, notamment de transport pour le désenclavement intra et extra communales, de communication et autres sont des moyens par lesquels l'homme et la collectivité peuvent mettre en valeur les ressources naturelles existant au niveau local.

Au total, la création de richesse et partant de lutte contre la pauvreté à Bantè passe nécessairement par les trois facteurs que sont l'homme (agriculteurs et éleveurs prioritairement), les moyens de travail (techniques modernes de production et équipements modernes), les ressources naturelles (sols, couvert forestier, etc.) d'où la nécessité de leur développement dans un contexte local.

Au terme de cette étude portant sur l'expansion agricole en relation avec la croissance démographique dans la commune de Bantè, l'occasion s'est présentée d'apprécier l'extension spatiale des champs malheureusement au détriment du couvert végétal et des sols ; et de passer en revue l'évolution de la population de la commune ces dernières années.

En effet, entre 1979 et 2002, la population de la commune de Bantè a connu une croissance spectaculaire de sa population passant de 28.599 âmes à 82.129 habitants. Le taux d'accroissement naturel est estimé en 2002 à 3,8% pour l'ensemble de la commune et à 4,08% pour le monde rural (INSAE, 2002).

Les facteurs qui expliquent cette situation sont entre autres, le croît naturel et la colonisation agricole. La natalité assez élevée est liée à la jeunesse de la population et aux unions précoces. La nuptialité reste marquée par la volonté des jeunes d'avoir plusieurs femmes avec pour mentalité que femmes et enfants sont des signes de richesse.

La proportion de la population active employée dans l'agriculture est de 72% en 2002. Cette disponibilité d'ouvriers ne peut qu'engendrer l'extension spatiale des champs. On note une progression exponentielle des superficies cultivées en maïs et surtout en igname, culture alimentaire principale de la région et dans une moindre mesure le coton. Les paysans sont peu encadrés par les agents du CeRPA, structure qui dispose d'un effectif qui couvre à peine deux arrondissements sur les neuf dont dispose la commune.

L'utilisation irrationnelle des terres pose des problèmes de disponibilité de terre pour la culture d'igname. Le système de culture itinérante est très répandu à Bantè quand bien même elle nécessite de vastes superficies qui donnent une production saisonnière relativement faible. Les cultivateurs justifient l'expansion des exploitations agricoles par la faiblesse du rendement qu'induit la pauvreté des sols. La monoculture cotonnière et surtout la culture de l'igname sont actuellement à la base d'importants défrichements à Bantè. La déforestation en constante évolution a des conséquences néfastes sur les populations car, selon Boko, octobre 2003, les causes de la dégradation de l'environnement sont à l'origine de la dégradation de la santé humaine. Les cultivateurs sont alors amenés à s'installer très loin des villages, dans les fermes en quête de nouvelles terres. Cette pression sur les terres provenant de ``l'avancée'' de l'agriculture, s'exerce donc sur les meilleures terres périphériques jadis pâturées par les troupeaux de bovins créant ainsi des difficultés à un élevage déjà extensif.

L'exode rural qui pousse plusieurs jeunes à quitter les villages pour le Nigeria et l'éparpillement des ménages sont des indices de manque de terres fertiles dans la commune de Bantè. Les rendements de la terre vont en décroissant, l'offre de denrées alimentaires par paysans selon les enquêtes de terrain a sensiblement diminué. Aux dires des femmes, les revenus sont ramenés au niveau de subsistance. Les paysans doivent enrayer l'augmentation de la population en restreignant leurs désirs sexuels afin de garantir un avenir meilleur à leur progéniture et aller ainsi dans le sens du développement durable.

La défense de l'environnement passe par une conciliation de l'agriculture et de la croissance démographique. C'est pourquoi la promotion et la vulgarisation des techniques modernes qui permettent aux paysans d'exercer leurs activités sans détruire le couvert végétal et les sols sont indispensables.

1- AGOLI-AGBO (M.) et KOUNI (A.A.) 1993 : L'Etat et le Devenir de la Population du Bénin. UPP, 22 p.

2- ALABAGLI (C), 1989 : L'économie des Dieux Céréaliers de l'autosuffisance alimentaire. Ed. L'Harmattan, 129 p.

3- ALIMI (R.), 1986 : L'Impact du Reboisement dans l'économie et dans la société paysanne : une étude de quelques villages dans la zone de Boucoumbé FSA/UNB, 118 p.

4- ALIMI (R.) et FAAKI (V.), 1998 : Rapport d'étude sur la gestion alternative des conflits liés aux ressources naturelles. GERAM- conseil, 76p

5- RIEDACKER (A.), 2004 : Changement climatique et forêts. Ed. Clamecy, 231p

6- ATTI (M.C.), 1986 : Impacts socio-économiques des Mouvements migratoires dans le District de Bassila. Mémoire de Maîtrise de Sociologie FLASH/UNB, 190 p.

7- AUBERT (C.), 1983 : Onze Questions clés sur l'agriculture, l'alimentation, la santé, le Tiers Monde. Terre Vivante, Paris, 216 p.

8- BAUVAL (V.) et RIMOND (G.), 1991 : Perspectives d'évolution à moyen terme des superficies du coton et de la production du coton graine au Bénin. Rapport définitif, Cotonou, 135 p.

9- BELLONCE (G.), 1982 : La Question Paysanne en Afrique. Paris Ed Karthala, 110 p.

10 - BERNARD (P.), 1984 : Association agriculture élevage en Afrique : les Peulhs semi transhumants de la C.I. Ed. L'Harmattan, 228 p.

11- BIO BIGOU (B.L), 1987 : La Vallée Bénino-Nigérienne du Fleuve Niger : population et développement économique. Université de Bourgognes DIJON. Thèse de Doctorat Nouveau Régime, 917 p.

12- BIO BONI (M.N.) et SERO KATOROU (T.), 1990-1991 : Association Agriculture-élevage dans le Sud-Borgou : état actuel et Perspectives d'Avenir. Mémoire de Maîtrise de Géographie FLASH/UNB, 112 p

13- BONNEAU (J.R.), 1977 : L'organisation de l'Agriculture et l'exploitation Agricole. Tome 1 Paris Barlotière, 83 p.

14- BARBIER (C.), 2004 : Désertification et Forêts. Ed NIL, 159 p.

15- CNRHP, 1994 : Situation Démographique, Politique et Programme de Population au Bénin. Rapport définitif, 97 p.

16- DEGNY (F. L.), 1992 : L'organisation de l'espace agricole en pays `'ISSA'' sous préfecture de Bantè. Mémoire de Maîtrise de Géographie FLASH/UNB, 120 pages.

17- DERRUAU (M.), 1976 : Géographie Humaine. Paris, Armand Colin Collection U, 131 p.

18- DUMONT (R.), 1962 : Afrique noire, développement agricole et

reconversion de l'économie agricole : Guinée, C.I., Mali. PUF, 210 p.

19- GBAGUIDI (Y.C.), 1988 : Etudes des Structures agraires dans le District Rural de Bembéréké. Mémoire de Maîtrise de Géographie FLASH/UNB,82p

20- GU-KONU (Y.E.), 1982-1983 : Tradition et Modernité. La Modernisation

agricole face à la Mutation rurale en Afrique Noire, l'exemple du Togo. Thèse de Doctorat d'Etat, 1037 p.

21- GUY (B.), 1979 : Quel Développement pour l'Afrique Noire ? Les Nouvelles Editions Africaines, 209 p.

22- IGUE (O.J.), 1970 : Les Civilisations agraires des populations Yoruba du Dahomey et du Moyen Togo. Thèse de Doctorat 3è Cycle de Géographie. Paris-Nanterre, 293 p.

23- MEYNIER (A.), 1970 : Les Paysages agraines, Armand colin, 201 p.

24- Harrison (P.), 1991: Une Afrique verte. Edition Karthala, 125 p.

25- RISS (M.D.), 1989 : Femmes Africaines en Milieu Rural Ed. L'Harmattan, 218 p.

26- TCHOKPONHOUE (P.), 1990-1991 : La Culture de coton et Dégradation du Milieu dans le secteur de Savalou. Mémoire de Maîtrise FLASH/UNB, 116 p.

27- VODOUNOU (J. B.), 2002 : Les systèmes d'exploitation des ressources naturelles et leurs impacts sur les écosystèmes dans la vallée de la Sô. Diplôme d'Etude Approfondie FLASH /UAC, 90 p

LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET L'EXPANSION AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE BANTE

Questionnaire d'enquête

I. / Identification

· Date d'enquête

· Village

· Nom et prénom

· Age

· Situation matrimoniale

· Niveau d'étude

II - IDENTIFICATION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES

2.1- Identification des ressources en rapport avec la végétation

2.1.1- Citez les ressources végétales de votre arrondissement ?

Forêts : /_/ (précisez les noms et localités)

|

N° |

Dénomination |

Localisation (village, hameau,etc) |

Chef/ personne responsable |

Autres à préciser |

2.1.2 Quelles sont les usages et formes d'exploitation de ces forêts ?

................................................................................................................................................................................................

Quelles sont les espèces végétales adaptatives aux différentes cultures (Igname, maïs, manioc, ...)

................................................................................................................................................................................................

Quelles sont les espèces indicatrices de l'appauvrissement des sols ?

2.1.3- Quelles sont les usages et formes d'exploitation des autres ressources végétales ?

................................................................................................................................................................................................

Quels sont les outils de travail que vous utilisez et quelle est leur importance ?

................................................................................................................................................................................................

Pratiquez-vous des feux de végétation ? Si oui, pourquoi ?

................................................................................................................................................................................................

Combien de cultures pratiquez-vous sur un même terrain ?

................................................................................................................................................................................................

Combien de temps durent vos jachères ?

................................................................................................................................................................................................

2.2- Identification des ressources en rapport avec les sols

Citez les ressources pédologiques de votre arrondissement ?

2.2.1- Citez les types de sol de votre arrondissement ?

Types de sol : /_/(précisez les noms et localités)

|

N° |

Dénomination |

Localisation (village,hameau,etc) |

Chef/ personne responsable |

2.3- Comment accède t-on à la terre chez vous ?

2.3.1- Quelles sont les usages et formes d'exploitation de ces types de sols ?

................................................................................................................................................................................................

2.3.2- Quelles sont les usages et formes d'exploitation des autres ressources pédologues ?

................................................................................................................................................................................................

Quelles difficultés rencontrez-vous dans l'exercice de vos activités agricoles ?

................................................................................................................................................................................................Quels sont les produits que vous cultivez ?

................................................................................................................................................................................................

III- IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT AUX DE L'EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES

3-1 Evaluation des revenus liés à l'exploitation endogène des ressources naturelles

Citez les types d'activités liées aux ressources forestières

................................................................................................................................................................................................

Evaluer les gains liés à ces activités

|

N° |

Nature des activités liées à ces activités |

Journalier |

Hebdomadaire |

Mensuel |

Citez les types d'activités liées à l'exploitation des sols

................................................................................................................................................................................................Evaluer les gains liés à ces activités

|

N° |

Nature des activités liées à ces activités |

Journalier |

Hebdomadaire |

Mensuel |

3-2 Quelques conséquences de l'utilisation anarchique des ressources naturelles

Citer les conséquences liées à l'utilisation anarchique des ressources forestières

................................................................................................................................................................................................................................................................................................Citez les conséquences liées à l'utilisation anarchique des ressources pédologues

................................................................................................................................................................................................V- EVALUATION DE L'ETAT DES RESSOURCES NATURELLES

4-1 Etat de dégradation

Evaluation de dégradation des ressources forestières et pédologiques

Dans l'ensemble :

|

N° |

Période |

Taille des arbres (indiquez une idée de la hauteur) |

Espèces composant les forêts (citez les espèces disparues) |

Autres indicateurs |

|

Avant 1990 |

||||

|

Après 1990 |

1= Beaucoup de grands arbres

2= Peu de grands arbres

Citez quelques cas de forêts très dégradées (Noms et localisation)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont selon vous les facteurs de dégradation des ressources forestières ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quels sont selon vous les facteurs de dégradation des ressources pédologues ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V- LA GESTION DES RESSOURCES

5-1 Stratégies endogènes de protection

Par rapport aux ressources végétales

- Existe-t-il des stratégies endogènes de conservation et de protection des ressources végétales

................................................................................................................................................................................................................................................................................................Existe-t-il des formes d'aménagement des ressources végétales ?

................................................................................................................................................................................................Par rapport aux ressources pédologiques

- Existe-t-il des stratégies endogènes de conservation et de préservation des ressources pédologiques ?

................................................................................................................................................................................................

- Existe-t-il des formes spécifiques d'aménagement ?

................................................................................................................................................................................................

5-2 Structure locale de gestion des ressources naturelles

- Existe-t-il des structures locales de gestion des ressources naturelles ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment fonctionnent-elles ?

................................................................................................................................................................................................

- Quels sont leurs rapports avec le CeRPA ou les autre structures d'Etat

................................................................................................................................................................................................5-3 Evaluation de l'efficacité des structures endogènes de gestion des ressources

- Quelle appréciation faites-vous des structures endogènes de gestion ?

................................................................................................................................................................................................

VI- PROPOSITION POUR UNE GESTION INTEGREE ET DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES.

6-1 Par rapport aux ressources végétales

- Quel cadre institutionnel au niveau local pour la gestion intégrée durable des ressources végétales ?

................................................................................................................................................................................................Quelle stratégie d'aménagement vous paraît la meilleure ?

................................................................................................................................................................................................

6-2 Par rapport aux ressources pédologiques

- Quel cadre institutionnel au niveau local pour la gestion intégrée durable des ressources pédologiques ?

................................................................................................................................................................................................

- Quelle stratégie d'aménagement vous paraît la meilleure ?

................................................................................................................................................................................................

6-3 Autres suggestions

................................................................................................................................................................................................

Tableau XIV : Moyennes annuelles de précipitations de 1993 à 2002

|

Années |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

|

Moyenne Annuelle |

294,1 |

338,6 |

349,6 |

415,1 |

415,9 |

448,8 |

397,3 |

379,0 |

415,7 |

439,7 |

419,8 |

450,3 |

Source : ASECNA, 2002

Tableau XV: Répartition par unités administratives de la commune de Bantè en 1992 et 2002

|

Année |

AGOUA |

AKPASSI |

ATOKOLIBE |

BANTE |

BOBE |

GOUKA |

KOKO |

LOUGBA |

PIRA |

|

1992 |

3304 |

4845 |

5639 |

8321 |

1981 |

7627 |

3264 |

3827 |

7894 |

|

2002 |

6276 |

8979 |

9181 |

15297 |

4393 |

13765 |

5855 |

6001 |

12377 |

Source : INSAE 1992 et 2002

Tableau XVI : Principales cultures vivrières et superficies emblavées suivant la consommation et la commercialisation : cas de 20

paysans de Galata, Agbon et Cloubou

|

Cultures |

Igname |

Maïs |

Manioc |

Niébé |

|

Superficie |

42,5 |

28,6 |

18,2 |

23,7 |

|

Niveau de consommation |

Très élevé |

Elevé |

Faible |

élevé |

|

Niveau de commercialisation |

Elevé |

Elevé |

Assez élevé |

faible |

Source : Résultat d'enquête, campagne agricole 2006-2007