EPIGRAPHE

« L'agriculture est le premier métier de

l'homme ; c'est le plus honnête, le plus utile et par

conséquent le plus noble qu'il puisse exercer ».

Jean-Jacques Rousseau

DEDICACE

A tous les membres du corps académique de

l'université de Lubumbashi en général et de la noble

faculté des sciences économiques et de gestion en particulier,

pour le savoir et les connaissances scientifiques combien indispensables et

nécessairesreçues d'eux.

ILUNGA NGOY Pascal

AVANT PROPOS

« Vouloirc'est pouvoir »

dit-on ce travail qui sanctionne la fin de notre deuxième cycle

universitaire est le fruit d'une ferme volontéconjuguée avec la

détermination de décrocher un diplôme de licence.

Ce travail tel que nous le présentons

ne peut avoir sens ou sa valeur scientifique que s'il est pour nous une

occasion tout ce qui, de loin ou de près ont contribués a notre

formation et son élaboration.

Nous avons contracté une dette de

profonde reconnaissance envers le professeur Jean Helene KITSALI KATUNGO pour

avoir accepté la direction de ce travail quelque soit ses multiples

préoccupationsqu'il a abandonnée; ses rigueurs, conseils,

remarques objectives a la fois constitue le béton de l'oeuvre que nous

avons le plaisir de présentéequ'il soit donc assuré de

notre sincère gratitude.

Nous remercions les

autoritésacadémiques et corps enseignant de l'Université

de Lubumbashi en général et ceux de la faculté des

sciences économiques et de gestion en particulier pour les enseignements

qu'ils nous ont dispensés. Le doyen de la faculté Gilbert

MALEMBA, l'appariteur, sans oublier tous les corps professoral : Assistant

CHONDWE KINAMA, Léon KITENGE.

Un grand merci, A vous mes parents NGOIE

NKULU Anatole et NGOIE KUMWIMBA Gertrude a qui nous devons notre existence,

pour tout votre amour, votre soutien et votre stimulante fierté. Les

mots sont faibles pour exprimer la forme de mes sentiments et la reconnaissance

que je vous porte.

A vous mes frères et soeurs :

Julie ASUMINI, Paul NGOY, Irène MALOBA, Fils NDAY WA ILUNGA, Joyce

KUMWIMBA, Gloria NKULU, Dimercia KUMWIMBA, Jenovic MAKABI, John NGOIE, pour le

sacrifice et vos efforts consentisd'accompagnement dans ma formation

intellectuelle.

Nos remerciements

s'adressentégalementà NDAY WA ILUNGA Théophile et son

épouse Jeannette KABAMBA, pour leur soutien spirituel ou moral.

A vous chers collègues de

promotion : Horselin BELUTI, Louange SAKATA, Acerluis MAMEYA,

Ali MWAMBA, Glorianna KANAMA, Roland BOSHABU, Paul YUMBA, etc. Pour

l'année que nous venons de passer ensemble, les connaissances actuelles

font les délices de demain.

Ce travail restera comme un souvenir pour

mes cousins, cousines et ami(e)s : Jemima NUMBI, Napoléon

MASHIKWAMBA, Manix KASONGO, Aves MWADWE, qui, à travers leurs entretiens

nous ont aidésàrédiger ce travail scientifique.

Que tous ceux dont nous n'avons pas

citénommément ici, mais qui matériellement ou moralement

de près ou de loin ont contribués a la rédaction et aux

succès de ce travail qu'ilsne nous tiennent pas rigueur, mais qu'ils

daignent trouver ici, l'expression de notre profonde gratitude et que le

très haut le bénisse.

En fin, Nous remercions le bon DIEU tout puissant

créateur du ciel et de la terre et par son fils unique Jésus

CHRIST de nous avoir donné la force nécessaire, la patience, le

souffle de vie, la protection, le guide, qui nous a permis de mener a bien ce

modeste travail ; A lui soit la gloire, le règne et la puissance

dans tous les siècles.

ILUNGA NGOY Pascal

ABREVIATIONS UTILISEES

ASS= Assistant

B/S= Biens et Services

IDEM= Pour le même auteur, Ouvrage, Maison

d'édition, Année sauf page

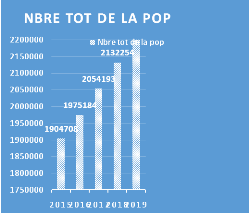

Nbre Tot de la Pop= Nombre Total de la

Population

Nbre Tot de Mena= Nombre Total de Ménage

Op cit= Pour l'oeuvre citéeprécédemment

sauf page

POP= Population

Prod (T)= Production en Tonne

Qté= Quantité

Qtés Impor= Quantités Importées

Qtés Produ et V Loc= Quantités Produites et

Vendue Localement

Rend(T)= Rendement en Tonne

TFC= Travail de Fin de Cycle

Xo= Production

INTRODUCTION

Le développementsocio-économique de toute nation

est dépendant du degré de l'organisation de son appareil

administratif et économique. Il ne peut

êtreintégralementréalisé que dans la mesure

où ses cadres sont vouésàpromouvoir

l'intérêtgénérale de ces populations au

détriment des leurs intérêts personnels. C'estdans ce

sensque la fonction publique résout une série des questions

àcaractère pratique de manière àsatisfaire

l'intérêtgénérale. Cette situation favorise un

déroulement harmonieux et équitabledu fonctionnement de l'Etat et

de l'économie.

L'agriculture est une source de nourriture et de revenue pour

les pauvres du monde et un moteur essentiel pour la croissance

économique. Dans les communautés rurales ou urbaines,beaucoup des

familles manquent de l'argent nécessaire pour l'achat d'une nourriture

suffisante et équilibrée c'est-à-dire que toute la

production qui est récoltée est souvent consommée. Ce qui

occasionne une pauvreté suite au manque d'investissement d'une

quantité de la production pouvant combler le vide lors du chaos.

L'Etat,par ses interventions dans la vie économique et

sociale, par la gestion partiellement fiscalisée des services publics,

assure les équilibresmacroéconomiques et

macrosociauxnécessaires au maintien de la cohésion sociale, a la

survie d'un secteur privérentabilisé par la socialisation de

pertes, et , en définitive, à la sauvegarde de la

démocratie.

Tout cela justifie la mise en place des

règlesparticulières de la fonction publique et d'un ensemble des

pouvoirs et des devoirs organiser en vue de l'accomplissement d'un service

public déterminé.

C'est au regard de toutes ces raisons que nous avons

cadré notre étude sur les « Politiques publiques et

lutte contre la dépendance alimentaire dans la province du

Haut-Katanga »

I. OBJECTIFS DU TRAVAIL

L'objectif global de cette étude est d'analyser

l'impact des différentesréalisations du gouvernement provincial

du Haut-Katanga pour la relance du secteur agricole, l'approvisionnement et la

disponibilité des produits agricoles de

premièrenécessité au niveau de la province.

II. CHOIX ET INTERET DU

SUJET

2.1 Choix du sujet

Plusieurs raisons poussent un chercheur a une réflexion

scientifique puisque se choisir un sujet de recherche n'est pas l'oeuvred'un

hasard, la traduction académique exige qu'à la fin de chaque

cycle universitaire qu'une rédaction soit assurée ou faire par

l'étudiant.

Ce travail permettra aux décideurs de bien renforcer

les stratégies de suivi afin d'assurer un développement effectif

du secteur agricole de la province du Haut-Katanga, voire de la

République Démocratique du Congo en général pour

une augmentation de la production intérieure, réduire au maximum

les importations et stabiliser les prix des produits agricoles de

première nécessité.

2.2. INTERET DU SUJET

2.2.1 Intérêt

personnel

Personnellement, nous portons un grand intérêt

sur ce sujet, car nous voulons apporter notre modeste contribution dans ce

domaine des sciences économiques dans la mesure où nous

considérons l'Etat comme l'élément stabilisateur de

l'activité économique.

2.2.2 Intérêt

scientifique

Il est évident que nous ne sommes pas les premiers

à aborder pareil sujet. C'est dans le souci d'apporter un nouveau regard

scientifique. En outre, offrir une nouvelle source d'information pour d'autres

chercheurs en vie d'améliorer les activités

économiques.

2.2.3 Intérêt

social

L'homme étant au centre de tout intérêt

économique, les réflexions développées dans cette

étude permettraient aux autorités d'améliorerleurs

stratégies au niveau de la production agricole ou encore d'avoir une

politique agricole efficace pouvant aider la population ainsi qu'au bien

être de celle-ci.

III. ETAT DE LA QUESTION

Tout chercheur qui s'engage dans une étude scientifique

est appelé à prendre connaissance des résultats de ses

prédécesseurs ayant abordé les sujets analogues en vue de

faire sortir l'originalité de sa réflexion scientifique.

L'Etat de la question est une lecture portant sur les

recherches antérieures faites par d'autres chercheurs, il s'agit de voir

comment les autres auteurs des problèmesanalogues sous d'autres

horizons, ont abordé un thème similaire et à certaines

époques, afin de créer une démarcation.1(*)

Il est certain que nous ne sommes pas le premier à

apporter notre intérêt sur une même étude qui traite

sur le même sujet ou encore, le dernier à traiter sur cette

matière car nos prédécesseurs en ont déjà

abordé et chacun de sa façon. C'est le cas par exemple

de :

- Laurent KATANBO, Dans son travail de fin de cycle

intitulé : « l'impact de la mécanisation

agricole sur l'agriculture dans le territoire d'Irumu, de

2010-2012 ».

Pour cette recherche, le but était de déterminer

l'influence des tracteurs octroyés par le gouvernement central sur la

production agricole en chefferie de Baboa-bokoe.

L'auteur avait abouti aux résultats selon lesquels,

plupart des enquêtés, soit 93% d'effectifs travaillaient

manuellement et seulement 7% avaient déjà recouru aux services

mécanisés et aussi, d'après toujours les résultats,

la production obtenue avant l'acquisition des tracteurs était

supérieure à celle obtenue après l'acquisition des

tracteurs.2(*)

Maurice KASONGA N'SELLE, Dans son travail de mémoire

intitulé : « Analyse des variations de prix des

poissons produits et commercialisés dans les centres du

Katanga » cas de Lubumbashi, Kolwezi, Kalemie et Likasi.3(*)Il s'est posé les

questions suivantes :

Quelles sont les périodes au cours desquelles les prix

des poissons variaient sensiblement ?

Quelles sont les principales causes des variations de prix des

poissons dans les centres urbains du Katanga ?

La variation est-elle temporelle ou spatiale ?

Il a conclu en disant ceci : La variation de prix des

poissons est due des manques d'infrastructures de pêche, la conservation

et le moyen de transport.

Monga MODEKE, Dans son travail de mémoire

intitulé : « La place de l'agriculture dans la

croissance économique du territoire de Gemena, de

2012-2014 ».

Le but poursuivit dans cette étude est d'analyser

l'influence de l'agriculture sur la croissance économique et la

contribution des autres secteurs de l'économie à la croissance du

secteur agricole dans le but de suggérer des politiques

nécessaires pour une croissance suffisante et durable, apportant

notamment une amélioration sensible du niveau de vie des habitants de la

région concerné.4(*)

Comme vous pouvez le constater avec nous, la présente

étude se démarque donc des précédentes non

seulement par la période d'étude 2015-2018, le sujet

abordé Politiques publiques et lutte contre la dépendance

alimentaire dans la province du Haut-Katanga, mais aussi par le produit

agricole de premièrenécessité (le maïs).

IV. PROBLEMATIQUE ET

HYPOTHESE

« Un peuple qui ne sait d'où il vient ne

saura jamais où il va ». Une des meilleures façons de

maitriser le présent et de préparer l'avenir en examinant

objectivement les grands moments pour en tirer des leçons

édifiantes et durables.

En analysant le concept « Economie

politique », il sied de souligner qu'il s'agit de deux disciplines

travaillant en symbiose, chacune avec ses moyens et méthodes, mais

toutes les finalités reposent sur l'homme que l'on met au centre de tout

intérêt.

En soi, l'économie étudie la production, la

distribution, l'échange et la consommation des biens et services en vue

de satisfaire les besoins de l'homme.

Par ailleurs, la politique selon julien FREUD est une

activité sociale qui se propose d'assurer par la force

généralement fondée sur le droit, la

sécurité extérieure et la concorde intérieure d'une

unité politique particulièrement en garantissant l'ordre au

milieu des luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des

opinions et des intérêts.5(*)

Notre constant est que le Haut-Katanga a l'instar de toute la

républiquedémocratique du Congo(RDC)continue à croupir

dans une situation catastrophique de dépendance alimentairemême si

quelques avancées ont été observées.

L'évolution du secteur agricole dans cette province continu à

subir des différentes difficultés souvent liées à

la mécanisation de l'agriculture, la logistique, minoteries, le

défiénergique, etc. La population pouvait bien faire mais les

problèmes d'accompagnement restent encore.

L'agriculture offre également un potentiel

inexploité pour sortir des millions de personnes de la pauvreté.

Cette agriculture déconsidérée dans les milieux

ruraux (tiers monde est considéré dans d'autre pays comme

source de développement tant économique que financier.

L'évaluation internationale des sciences et technologiques agricoles

pour le développement se pense sur l'agriculture en tant que source de

nourriture, de santé et de croissance économique.

Les problèmes de l'autosuffisance alimentaire illustre

bien des difficultés que subissent les populations pauvres. Ce sujet est

primordial, d'une part, à cause du caractère inacceptable de la

faim dans les milieux ruraux et, d'autre part, parce que c'est une condition

sine qua nome d'une réelle autonomie dans le Haut-Katanga. Nous

assistons depuis quelques années a une

revalorisation « Officielle » du rôle de

l'agriculture qu'on avait considérétrès longtemps comme le

parent pauvre de l'économie nationale ; « c'est la

preuve d'un début de prise de conscience on constante chez les

dirigeants des pays en développement une volonté politique

d'aboutir à une certaine autosuffisance alimentaire ».6(*)

IV.1. PROBLEMATIQUE

Ainsi, la problématique se définit comme un

ensemble des questions qu'une science peut valablement poser en fonction de ses

objectifs, ses moyens et de ses points de vue.7(*)

Comme l'indique le dictionnaire la problématique est

« l'ensemble des problèmes qui permettent au chercheur

d'établir un questionnaire afin de trouver les

éclaircissementssur le problème quelconque ».8(*)

A cet effet, dans le cadre de cette étude, notre

préoccupations'articule autour des interrogations suivantes :

1 Quelle est la politique publique appliquée dans le

secteur agricole?

2 Cette politique publique permet elle de lutter contre la

dépendance alimentaire?

IV.2. HYPOTHESES

L'hypothèse est une proposition des réponses

aux questions de la problématique et qu'il faudrait confirmer ou

infirmer après l'enquête.9(*)

Selon M DUVERGER, l'hypothèse est comme une

réponsesupposée dont la recherche a précisément

pour but de vérifier le bien fondée.10(*)

A nos questions soulevées, les propositions des

réponses sont :

En dépit de l'existenceimmémoriale de

l'agriculture et des interventions gouvernementales dans ce secteur, il

n'existe pas de consensus similaire sur la substance de la politique agricole.

Partout dans le monde, la conception de la nature de la politique agricole est

en pleine évolution. De ce fait, la politique publique appliquée

dans le secteur agricole est la politique de la sécurité

alimentaire.

Cette politique n'a pas permit de lutter contre la

dépendance alimentaire dans la province.

Toutefois, les réponses auxquelles nous faisons

allusions n'ont pas la prétention et la vocation de relever, les

réponses absolues, elles pourraient êtreconfirmées ou

infirmées dans le même travail après avoir fait des

recherches.

V. METHODES ET TECHNIQUES

DE RECHERCHE

L'élaboration de tout travail scientifique doit

obéirà une démarche qui impose des règles

rigoureuses en vue de guider notre esprit dans l'établissement de la

vérité.

V.1. METHODES DE RECHECHE

Pour circonscrire notre étude comme travail

scientifique, nous devons nous abstenir de tout raisonnement illogique et

admettre l'existence d'une méthodologieidéale.

Elle se définit cependant comme un ensemble

d'opérations intellectuelles par lequel une discipline cherche à

atteindre les vérités qu'elle poursuit, les

démontrés et les vérifies.11(*)

Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru aux

méthodes que voici ;

V.1.1. METHODE

INDUCTIVE

Qui est défini par Pierrette RONGER comme une

généralisation. Opération par laquelle on attend à

une classe d'objet ce que l'on observe sur un individu ou quelques cas

particulier.12(*) Pour ce

qui concerne la méthode inductive utilisée dans notre travail,

nous a aidés à comprendre et à analyser le sujet en allant

du particulier aux générales.

V.1.2.METHODE

HISTORIQUE

Employée pour constituer l'histoire, cette

méthode conduit a une explication de causes aux faits dans leur ordre

chronologique tout en établissant les liens avec les faits marquants.

Cette méthode nous a permit de voir l'allureévolutive du secteur

agricole passer afin d'envisagerl'amélioration des stratégies

applicables dans le secteur.

Cette méthode fait corps avec la technique

documentaire, et comme nous ne sommes pas le premier à aborder ce sujet,

la documentation nous permettra d'enrichir nos recherches et nous

enlèvera toutes les lacunes que nous avons par le biais de la lecture

des ouvrages sur le sujet.

V.2. TECHNIQUES DE

RECHERCHE

La technique ou les techniques sont des moyens ou encore

des outils

Misà notre disposition afin de palper du doigt sur

terrain le fait àétudier.

Pour récolter les données, nous avons

utilisé quelques techniques appropriéesà l'investigation

à savoir ;

V.2.1. TECHNIQUE

DOCUMENTAIRE

Elle consiste àétudier et à analyser les

documents pour avoir les informations sur les faits et les

phénomènes que l'étude.13(*)

Cette technique nous a aidésà consulter les

documents qui nous ont fournis les données dont nous avons besoin pour

l'élaboration de ce travail.

Nous avons consulté les différents documents

officiels relatifs à notre sujet ; les travaux antérieure de

nos prédécesseurs (Mémoire, TFC), syllabus, note des

cours, ainsi que certains ouvrages des différents auteurs.

V.2.2.TECHNIQUE D'INTERVIEW

LIBRE

C'est une technique qui a pour but d'organiser un rapport de

communication verbale entre l'enquêteur et l'enquêter, afin de

permettre à l'enquêteur de recueillir certaines informations de

l'enquêter concernant un objet précis.

Nous a permis d'entrer en contact avec les institutions

ci-après : le ministèreprovincial de l'agriculture, institut

national de statistique,qui nous ont expliqué d'une manière

précise les informations que nous avons eu besoins.

VI. DELIMITATION DU

SUJET

Toute démarche scientifique

procèdegénéralement par un découpage du sujet.

Ainsi, nous délimitons notre étude dans le temps et dans

l'espace.

? Dans le temps : cette étude se limitera à

la période allant de 2015 à 2019 pour nous permettre de tirer des

conclusions scientifiques pertinentes.

? Dans l'espace : il s'agit bien entendu de la province

du Haut-Katanga.

VII. SUBDIVISION DU

TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est

subdivisé en trois chapitres qui sont :

-Le premier parlera des généralités du

sujet. Celui-ci, comprend trois sections à savoir ;

« Définition de concept de base, le « cadre

théorique d'analyse de sécurité alimentaire »et

le « le cadre théorique d'analyse de politique

agricole ».

-Le deuxième chapitre a trait à la

présentation de l'économie de la province du Haut-Katanga.

-Le troisième chapitre sera axé sur la

présentation et interprétation des résultats.

CHAPITRE PREMIER : LES

GENERALITES

Ce chapitre premier comprend deux sections à

savoir : « définition des concepts de

base », «le cadre théorique d'analyse de

sécurité alimentaire ».

Section 1 DEFINITION DES

CONCEPTS DE BASE

Il s'avère d'une

nécessitéeimpérieuse que nous fixions les lecteurs sur les

termes de notre travail d'autant plus que la naissance de ces termes leur

permettra de saisir la quintessence de ce sujet et être dans l'esprit de

l'auteur, certes, chaque concept renferme multiples appréhensionselon le

sens qui lui confère sondeur en rapport avec l'objectif. Qu'il s'est

préalablementdéfinie ou fixer.

En vue de diluer toute zone d'ombre dans le fief du lecteur,

il sied dès le départ,de poser certaines bases susceptibles de

rendre lumineuses toute compréhension de certains concepts.

1.1.

AGRICULTURE

L'agriculture dans son acception générale,

désigne l'ensemble de travaux transformant le milieu naturel pour la

production des végétaux et des animaux utiles à

l'homme.14(*)

MOCHER montre que l'agriculture est un mode particulier de

production fondée sur le processus de croissance des plantes et des

animaux.15(*)

Tout compte fait, nous nous rendons compte qu'en plus donc de

la culture des végétaux, l'agriculture prend également en

compte les activités d'élevage, de pêche et de la

chasse.

Du point de vue économique, l'agriculture

représente un secteur d'activité, une

activitégénératrice de revenu à partir de

l'exploitation de terres, de la culture des animaux, etc.

A ce titre, elle contribue à la formation du revenu

national et l'emploi de la main-d'oeuvre. Les principes d'économie

politique peuvent donc s'appliquer a l'agriculture afin de comprendre les

différentsmécanismes qui concourent à son fonctionnement

en tant qu'activitééconomique.

Il s'agit des mécanismes du profit, de formation des

prix, d'écoulement du produit,etc.

C'est un secteur d'activitédoté d'un

caractèrespécifique pour l'économie d'un pays ; il

répond au besoin le plus important de l'être humain :

l'alimentation.

1.2. AGRICOLE

Qui s'adonne a l'agriculture ; il est presque toujours

joint à un collectif, un peuple, une nation, un pays agricole. Il

signifie aussi qui a rapport a l'agriculture. Les travauxagricoles, les

produits agricoles, les ressources agricoles d'un pays, comice agricole,

exposition agricole, l'industrie agricole.16(*)

1.3. PRODUCTION

La production est l'activité économique qui

apporte de la valeur ajoutée par la création et la fourniture des

biens et des services, ce qui signifie que la production est la création

des produits ou des services et en même temps création de

valeurs.17(*)

1.4. POLITIQUES PUBLIQUES

Une politique publique est un concept de science politiques

qui désigne les « interventions d'une autorité investit

de puissance publique et de légitimitégouvernementale sur un

domaine spécifique de la société ou du

territoire ».18(*)

1.5. LA CULTURE

Le terme culture en économiedésigne l'ensemble

des productions végétalestirées de l'exploitation de la

terre, c'est par exemple ; la culture du maïs, de l'haricot, du

manioc, etc.19(*)

1.6. LA CULTURE VIVRIERE

L'activité agricole vivrière se situe dans les

pays à forte densité de la population active agricole, car elle

fait appel à la connaissance populaire. Cette production vivrière

est en grande partie autoconsommée par les populations locales soit les

familles seulement.20(*)

1.7.

SECURITE ALIMENTAIRE

Le concept de sécurité

alimentaire a considérablement évolué avec le

temps puisqu'il a été redéfini à de nombreuses

reprises par la communauté internationale. À la base, le concept

était fondé sur la disponibilité fiable de nourriture

alors qu'aujourd'hui, il tient compte du fait que la nourriture est un des

éléments d'un contexte social complexe déterminant les

moyens d'existence. Ce contexte social, et les rapports de forces existant

entre divers groupes d'intérêts qui le constituent, est un facteur

essentiel de la situation de sécurité alimentaire21(*)

1.7.1.Evolution Des Concepts

La notion même de sécurité alimentaire et

la façon d'y accéder sont des concepts dynamiques qui ont fort

évolué au fil du temps et particulièrement ces

dernières décennies tant du point de vue théorique que

dans la pratique ; ces concepts de la « sécurité

alimentaire » ont évolué de façon significative

dans le temps. L'évolution des concepts au cours des trente

dernières années a été parallèle au

développement de la pensée politique officielle.22(*) Durant les des années

cinquante, des pays avec une production excédentaire de vivres tels que

les Etats-Unis ou le Canada ont établi des agences bilatérales

pour écouler leur surplus dans les pays en difficulté

alimentaire. Plus tard, dans les années soixante, on s'est aperçu

de l'impact négatif de ces pratiques qui pouvaient nuire au

développement de la souveraineté alimentaire des pays

bénéficiaires et l'on décida d'institutionnaliser le

concept d'alimentation pour le développement.23(*)

La problématique de la sécurité

alimentaire s'est largement répandue lors de la crise alimentaire

mondiale survenue au début des années septante. Les causes de

cette crise étaient nombreuses mais peuvent globalement être

résumées par l'enchainement de plusieurs facteurs: les conditions

difficiles dans plusieurs régions du globe avaient épuisé

les provisions de céréales entraînant une augmentation de

la demande d'importation de celles-ci et provoquant une forte augmentation de

leur prix dans le commerce international, menaçant et altérant la

sécurité alimentaire des pays fragilisés, importateurs de

ces denrées alimentaires.24(*)

Les institutions gouvernementales internationales ont

commencé à s'occuper de la sécurité alimentaire au

milieu des années 1970 en relation à la crise alimentaire

mondiales de 1972-1974. Plusieurs facteurs et conditions difficiles dans

différentes parties du monde avaient causé une crise alimentaire

par une diminution des provisions de céréales. L'augmentation

vertigineuse de la demande à l'importation de céréales

avait causé le doublement des prix des céréales au niveau

international et, par conséquent, la crise de l'état de la

sécurité des pays importateurs d'aliments.

Au sein du sommet mondial de l'alimentation en 1974, est

apparu le terme « sécurité

alimentaire », définie selon une approche qui

concernait essentiellement l'approvisionnement alimentaire, à savoir

garantir la disponibilité et la stabilité des prix des produits

alimentaires de base au niveau global, national et

international : « capacité de tout temps

d'approvisionner le monde en produit de base pour soutenir une croissance de

la consommation alimentaire, tout en maitrisant les fluctuations et les

prix » ( ONU 1975). Ainsi la réflexion demeurait

surtout sur les problèmes de production, de commerce et de provisions

alimentaires adéquates et sur la façon d'assurer la

stabilité de ces provisions à travers les réserves

alimentaires.

Cette première approche portait substantiellement sur

la disponibilité alimentaire, donc sur le

côté de l'offre, déterminée par le niveau de

production alimentaire, le niveau des provisions et le commerce. En 1980,

Siamwalla et Valdes désignaient la sécurité alimentaire

comme « la capacité d'atteindre des niveaux

souhaités de consommation sur une base

annuelle » et en 1981, Valdes et Konandreas

définissaient l'idée comme « une certaine

capacité de financer des besoins d'importations pour satisfaire les

consommations souhaitées »

On a alors affirmé que jusqu'au début des

années 80, des discussions sur la sécurité alimentaires se

sont plus concentrées sur l'augmentation de la production agricole dans

des pays déficitaires et la création des réserves des

céréales (siegle, 1999) ;

Au début des années 1980, il était devenu

évident que des bonnes provisions alimentaires au niveau national ou

international ne garantissaient pas en soi la sécurité

alimentaire des ménages. Or, en 1983, les analyses de la FAO ont

focalisé l'attention sur l'accès aux aliments qui est devenu un

facteur de plus en plus reconnu comme étant un déterminant

clé de la sécurité alimentaire. Une nouvelle

définition a été élaborée par la FAO en se

basant sur l'équilibre entre la demande et l'élément de

l'offre de l'équation de la sécurité alimentaire :

« Assurer à toute personne à tout

moment un accès physique et économique aux denrées

alimentaire dont elle a besoin25(*) »

Ensuite, cette définition a été enrichie

pour incorporer aux analyses de la sécurité alimentaires le

niveau individuel et celui des ménages outre, le niveau

d'agrégation régional et national.

La Banque Mondiale a formulé dans son rapport sur la

pauvreté et la faim de 1986, une définition dans laquelle sort

confirmée la dynamique temporel de l'insécurité

alimentaire (Clay, 2002)

« L'accès pour tous et en tout

temps à une alimentation suffisante pour une vie active et en

bonne santé 26(*)». A partir de ce rapport-là, on a

commencé à distinguer temporellement l'insécurité

alimentaire (chronique et temporaire) comme on le verra dans les paragraphes

suivants

Au milieu des années 1980, grâce aux

écrits d'ARMATYA Sen sur les droits, la préoccupation sur la

sécurité alimentaire et évolue du niveau macro vers le

niveau micro. En fait, dans certaines grandes famines des années

précédentes, il était apparu que les proportions des

nourritures étaient à des niveaux adéquats dans les pays

mais non accessibles aux pauvres par manque de ressource. En

conséquence, la sécurité alimentaire s'est

transformée en un paradigme plus complet selon lequel la capacité

globale d'un ménage d'accéder à la nourriture a

été soulignée comme moyen le plus important par lequel le

problème de la faim mondiale pourrait être

amélioré.27(*)

Or l'attention sur la sécurité alimentaire a

évolué de l'évolution du stock national de denrées

alimentaires vers le niveau familial à partir de la perception des

mécanismes d'accès aux ressources alimentaires mises en oeuvre

par les populations.28(*)

Le programme alimentaire mondial en 1989 définissait la

sécurité alimentaire comme « la capacité pour

toute personne de posséder à tout moment un aspect physique et

économique aux besoins alimentaires de base. Une stratégie

nationale de sécurité alimentaire ne peut être

envisagée sans assurer la sécurité alimentaire au niveau

familial. » Dans la même direction Franken berg en 1991,

accordé que « la sécurité alimentaire est

assurée lorsque la viabilité » du ménage,

défini entant que unité de production et reproduction, n'est pas

menacée par un déficit alimentaire ».

Ainsi, les inquiétudes par rapport à

l'accès insuffisant aux aliments ont menés à une

concentration sérieuse sur des politiques, sur le revenu et les

dépenses pour atteindre les objectifs de sécurité

alimentaire. Ceci a rapproché la question de la sécurité

alimentaire du programme de réduction de la pauvreté.

Depuis des années 1990 une 3em question,

l'utilisation des aliments et du partage de ces ressources

dans de ménage a pris une grande importance dans les discussions portant

sur la sécurité alimentaire. L'attention est portée sur la

corrélation entre la santé, l'hygiène, la qualité

de l'eau, les pratiques sanitaires, la qualité (micronutriments) et la

salubrité des aliments consommés comme des facteurs qui

déterminent la bonne utilisation des aliments par le corps humain. A ce

propos, les analyses relatives à la répartition de la

consommation intra-ménages ont mis en évidence la

vulnérabilité de certaine population (enfant, femme, personnes

âgées) et ont fait évoluer la recherche de la

sécurité alimentaire au niveau du ménage vers la

sécurité alimentaire au niveau individuel.29(*) De plus, à partir du

niveau individuel, a démarré une approche de la

sécurité alimentaire perçue en termes quantitatifs de

consommation suffisante, vers un concept de qualité de l'apport en micro

nutriment pour un régime alimentaire équilibré et

nutritif. En 1990 Staatz apportait un plus au concept de la

problématique nutritionnelle en affirment que la sécurité

alimentaire consiste dans « la capacité d'assurer que le

système alimentaire fournit à toute population un

approvisionnement nutritionnellement adéquat sur le long

terme ».

C'est dans le cadre de la déclaration de Rome sur la

sécurité alimentaire mondiale , au sommet mondiale de

l'alimentation au sein de FAO, que le concept de sécurité

alimentaire est précisé par la définition qui est

amplement acceptée par les institutions gouvernementales :

« la sécurité alimentaire est assurée quand

toutes les personnes en tout temps ont économiquement,

socialement et physiquement accès à une

alimentation suffisante, sûr et nutritive qui satisfait leurs besoins

nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leurs

permettent de mener une vie active et saine » 30(*) plus loin, nous parlerons des

approches ou considérations de la sécurité alimentaire

(économique, sociale , physique) mais

bien avant d'y arriver, il sied de donner la définition de la

sécurité alimentaire durable.

1.7.2. Définition

La sécurité alimentaire définie comme

l'accès à tous à une nourriture saine et suffisante,

comporte quatre dimensions : les disponibilités, l'accessibilité,

l'utilisation et la stabilité. Soumis à l'ajustement structurel

depuis la fin des années 1980, les pays en développement (PED)

ont procédé à une libéralisation agricole et

à une ouverture commerciale, tandis que les pays

développés maintiennent leur protectionnisme agricole (soutien

interne et les subventions aux exportations).31(*)

Au sein du sommet mondial sur la sécurité

alimentaire en novembre 2009 les chefs d'Etat et de gouvernement et le

représentant de la communauté européenne se sont

rassemblés à Rome pour prendre d'urgence des mesures en vue

d'éradiquer la faim dans le monde. Dans ce cadre, ils ont émis

les cinq principes de Rome pour atteindre les objectifs

stratégiques d'une sécurité alimentaire mondiale

durable32(*) :

Investir dans les plans pris en charge par les pays, visant

à affecter les ressources nécessaires à des programmes et

des partenariats bien conçus et axés sur les

résultats ;

Stimuler une coordination stratégique aux niveaux

régional, national et mondial pour améliorer la gouvernance,

favoriser une meilleure allocation des ressources, éviter les

chevauchements d'efforts et identifier les insuffisances des

réponses ;

S'efforcer d'adopter une double approche globale de la

sécurité alimentaire consistant en :

Une action directe visant à remédier

immédiatement à la faim dont souffrent les plus

vulnérables ;

Des programmes à moyen et long termes dans les domaines

de l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire, de la

nutrition et du développement rural visant à éliminer les

causes profondes de la faim et de la pauvreté, en particulier

grâce à la concrétisation progressive du droit à une

alimentation adéquate ;

Veiller à ce que le système multilatéral

joue un rôle important grâce à des améliorations

continues au regard de l'efficience, de la réactivité, de la

coordination et de l'efficacité des institutions

multilatérales ;

Garantir un engagement soutenu et substantiel, de la part de

tous les partenaires, à l'investissement dans l'agriculture, la

sécurité alimentaire et la nutrition, avec mise à

disposition rapide et fiable des ressources nécessaires, dans le cadre d

plans et de programmes pluriannuels.33(*)

La définition de la sécurité alimentaire

durable garde les bases de celle parue dans le sommet du 1996 et

évoquée ci-haut. La dimension nutritionnelle fait partie

intégrante du concept de sécurité alimentaire et les

attentions à une approche durable à la production et à la

consommation alimentaire sont davantage prises en considération par la

FAO et au sein des sommets mondiaux sur la sécurité

alimentaire.

En 2004, la « conférence of the parties to

the convention on Biological Diversity (CBD-COP) », a reconnu les

liens entre la biodiversité, l'alimentation et la nutrition et le

besoin d'accroître l'utilisation durable de la biodiversité pour

éradiquer la faim et la malnutrition. Ensuite cela contribue à

l'atteinte des objectifs 1et 7 des objectifs de développement du

Millénaire. Ainsi l'initiative de recherche sur la biodiversité

alimentaire et nutritionnelle a été formellement établie

par la décision VIII/23A de la conférence of the parties en mai

2006.34(*)

Dans ce cadre de réflexion et de consensus sur les

problématiques nutritionnelles liées à la

sécurité alimentaire, le groupe de travail pluri-institutionnel

coordonné par la FAO, associant d'ailleurs Biodiversity International et

CIHEAM, réuni dans le symposium scientifique

international « Biodiversity and sustainable Diets against

Hunger » en novembre 2010, a officialisé une définition

des Diètes durables35(*) : « Les Diètes

durables ont de faibles impacts environnementaux et contribuent à la

sécurité alimentaire et nutritionnelle et à une vie saine

pour les générations présentes et futures. Les

diètes durables protègent et respectent la biodiversité et

les écosystèmes ; elles sont culturellement acceptables,

accessibles, économiquement équitables et abordables ; elles

sont nutritionnellement adéquates, sûres et saines, tout en

optimisant les ressources humaines et naturelles. »36(*)

1.8. L'autosuffisance alimentaire

L'autosuffisance alimentaire, quand

l'on veut en étudier la signification pratique, traduit la

volonté des états de mieux contrôler l'évolution

d'un système alimentaire qui marque une tendance au changement rapide et

non maîtrisé. En général, la demande croît et

se diversifie rapidement, la production ne suit pas la demande et des

importations croissantes deviennent nécessaires pour combler la

différence, entraînant une sortie précieuse de devises

étrangères. On assiste alors à un processus de

déstructuration interne du système alimentaire et de sa

soumission à l'extérieur, c'est-à-dire à un

processus de sous- développement, au sens de François Perroux, ce

qui alarme à juste titre les responsables des états qui

souhaitent en même temps accroître de manière

adéquate (quantité et qualité) leur propre production et

réduire la dépendance extérieure.

D'ailleurs, d'une manière générale depuis

1975, les pays en développement, déçus par les effets trop

faibles du commerce mondial et des transferts de capitaux ont eu tendance

à considérer à nouveau avec sympathie les thèses du

développement autocentré, dont l'autosuffisance alimentaire et

plus généralement la satisfaction des besoins existentiels sont

des éléments. Sauf exception, l'affichage de la recherche de

l'autosuffisance alimentaire ne va pas de pair avec un désir de se

couper économiquement de la communauté internationale, mais de

mieux développer, dans les meilleurs délais, ses propres

capacités puisque la plupart du temps, des réserves de

productivité et des marges substantielles de progrès sont

mobilisables. L'autosuffisance alimentaire exprime plus une volonté et

une démarche qu'un objectif quantitatif précis; en effet, que

signifie le terme suffisant dans des pays où la situation alimentaire

est précaire en permanence? De plus, l'autosuffisance n'exclue pas les

exportations alimentaires. On peut donc en déduire que l'autosuffisance

reste un concept flou hors d'un contexte géographique et historique

précis et que souvent on le fait dériver vers des notions

voisines, au gré des argumentations et des idéologies.

1.8.1. Historique du concept37(*)

Depuis la fin des années 60, la

situation alimentaire mondiale s'est dégradée d'une

manière imprévue; alors que vers 1965, on pensait être sur

le point de régler les problèmes quantitatifs de l'alimentation

dans les pays du Tiers-Monde et que le Plan Indicatif Mondial laissait

entrevoir qu'avec un usage raisonnable des technologies connues, on pouvait

assurer une base alimentaire correcte à l'humanité, les questions

se déplaçaient vers les aspects qualitatifs de la ration

alimentaire, notamment en la renforçant en protéines, si possible

d'origine animale. Quelques années plus tard, dans la première

moitié des années 70, trois faits allaient faire évoluer

rapidement les idées sur la question :

? Une série de famines vont sévir dans le monde,

dont celle consécutive à la sécheresse en Ethiopie et au

Sahel ;

? Le prix des produits alimentaires va pratiquement doubler en

quelques mois (céréales et sucre) ;

? Le prix des produits pétroliers va faire un bond tel

que l'on parlera de « choc» pétrolier. La conjonction de ces

trois éléments se traduit par une difficulté accrue

à produire ou à acheter des denrées alimentaires.

Les termes de l'échange de certains pays exportateurs

de produits agricoles tropicaux sont considérablement bouleversés

et de nombreuses nations, en situation économique difficile, se trouvent

alors confrontées à une situation sans issue; les Nations-Unies

créent une catégorie nouvelle de pays qui doivent recevoir une

attention spéciale de la part de la communauté internationale:

les « pays les moins développés ». La situation

continuera à se détériorer, les balances commerciales

enregistreront des déficits croissants et les balances des paiements,

grevées par les remboursements d'emprunts croissants, amènent

plusieurs pays près de la faillite. Pour les soutenir, le Fonds

Monétaire International exigera des conditions draconiennes de gestion

de l'économie. Force est de constater que l'importation de produits

alimentaires constitue un handicap. C'est à cette époque, entre

1975 et 1980,' que la notion d'autosuffisance alimentaire est avancée,

se développe et est adoptée par de nombreux pays en

développement, notamment africains (accords de Lagos). La contingence

qui pousse les responsables politiques à s'engager dans la voie de

l'autosuffisance alimentaire relance au plan théorique les débats

entre les thèses libérales et protectionnistes et, au plan des

voies de développement, entre les tenants de la croissance en termes de

valeur et de revenus et ceux de la «satisfaction

prioritaire des besoins essentiels» comme

proposé par l'Office International du Travail vers le milieu de la

décennie.

1.8.2. Approche Economique De L'autosuffisance Alimentaire38(*)

La recherche de l'autosuffisance alimentaire constituant un

élément de politique agricole et économique, il est

évident qu'elle influence la voie de développement choisie.

Schématiquement, on peut présenter les deux voies principales

comme étant celles de l'auto-centrage et de l'ouverture au marché

mondial; la première visant à la satisfaction des besoins

nationaux en priorité sur une base nationale, s'appuie sur une politique

d'importation sélective, pouvant s'apparenter au protectionnisme

offensif de List ou Carey, la seconde jouant sur les avantages comparatifs,

reprend la ligne théorique de Ricardo. Les situations caricaturales de

ces deux options sont l'autarcie et la « porte ouverte ». Dans

l'économie ouverte sur le marché mondial, on recherche les

productions qui fournissent le revenu le plus élevé avec lequel

on achètera ce dont on a besoin au meilleur prix sur le marché

mondial ; cette perspective est, a priori, assez séduisante quand les

parties en présence ont un pouvoir de négociation comparable et

une capacité d'adaptation structurelle comparable, ce qui n'est pas le

cas.

Il en résulte les effets bien connus d'extraversion

économique et de division internationale du travail où jouent

à plein dans le temps les différentiels de productivité.

Souvent, les processus de concentration rentière sont

accélérés dans les pays en développement,

liés aux points de passage obligés du commerce extérieur.

Si au contraire, on recherche à satisfaire les besoins essentiels de la

population, le marché intérieur reçoit une priorité

dans son organisation; les interventions publiques orientent les productions et

les investissements par des politiques de prix relativement autonomes par

rapport au commerce mondial. Le développement autocentré

relève d'une telle démarche, généralisée

à la plupart des activités socio- économiques.

Mais, dans la mesure où les pays en voie de

développe- ment dépendent de l'extérieur pour leurs

investissements, ils peuvent ne pas avoir les moyens de leur politique et

l'auto-centrage risque de rester une « économie sur le papier

», avec tous les risques que cela comporte (biais bureaucratique et double

secteur). Les options africaines ont été clairement

exprimées dans la Déclaration de Monrovia (1979) et dans le Plan

d'Action de Lagos (1980). Les chefs d'Etat ont reconnu « la

nécessité de prendre d'urgence des mesures visant à

réaliser l'objectif d'un développement et d'une rapide croissance

économique autosuffisante et autocentrée », tout en assurant

la promotion de l'intégration des économies africaines « en

vue d'accroître l'auto-dépendance et favoriser un

développement endogène et auto-entretenu ». Dans le domaine

particulier de l'alimentation, il fallait chercher « à atteindre

l'autosuffisance alimentaire, en ce qui concerne la production et les

approvisionnements ». Cependant, il est entendu que cette autosuffisance

collective repose sur la coopération à l'échelle du

continent. Afin d'améliorer la situation alimentaire en Afrique, la

condition préalable fondamentale est la démonstration d'une forte

volonté politique afin d'orienter un volume beaucoup plus important de

ressources vers l'agriculture, de mener à bien une réorientation

essentielle des systèmes sociaux, de mettre en oeuvre des politiques qui

inciteront les petits exploitants et les membres des coopératives

agricoles à atteindre des niveaux plus élevés de

productivité et de mettre en place des mécanismes efficaces pour

la formulation des programmes requis et pour leur extension. Le

développement de l'agriculture ne devrait pas néanmoins

être considéré en isolement mais plutôt

intégré au processus de développement économique et

social mettant un accent particulier, pour ce dernier aspect, sur le

problème de l'amélioration des conditions de vie dans le milieu

rural.

Au cours de la période 1980-1985, les objectifs

devraient être d'obtenir une amélioration immédiate de la

situation alimentaire et d'établir une base afin de parvenir à

l'autosuffisance en ce qui concerne les céréales et les produits

de l'élevage et de la pêche. Des mesures prioritaires devraient

être prises afin d'obtenir une réduction substantielle des pertes

de produits alimentaires, de parvenir à un degré nettement plus

élevé de sécurité alimentaire et d'assurer un

accroisse- ment important soutenu de la production alimentaire, surtout en ce

qui concerne les céréales tropicales. Une attention

particulière devrait être accordée à la

diversification de la production agricole. L'adoption de mesures urgentes est

recommandée dans chacun de ces domaines. Cette prise de position

très nette pour le développement endogène et

l'autosuffisance alimentaire ne pouvait pas être ignorée des

tenants du libéralisme. Ne pouvant heurter de front des

déclarations d'une aussi grande force politique, les libéralistes

ont donné une interprétation nouvelle de la notion

d'autosuffisance alimentaire pour « dévier» l'impact qu'elle

pourrait avoir sur le dogme du libre-échange. Ainsi, l'autosuffisance

alimentaire se rechercherait à travers la neutralité de la

balance commerciale agro-alimentaire : « Les devises gagnées en

vendant des produits agro-alimentaires doivent servir à l'achat de

produits alimentaires sur le marché mondial ».

Il est clair que cette argumentation est dénuée

de tout fondement économique et financier. En effet, la part des

exportations agro-alimentaires peut dépasser 90 % dans certains pays qui

sont déjà autosuffisants, alors que d'autres pays très

dépendants n'ont pas d'exportations agricoles substantielles (pays

minéraliers et pétroliers). Ensuite, la balance agro-alimentaire

n'est qu'une partie de la balance commerciale, elle-même partie de la

balance des paiements et les moyens de recettes et de paiements (devises) sont

parfaitement fongibles. Enfin, chaque secteur ne poursuit pas une politique de

commerce extérieur autonome. De même que l'affirmation qu'une

croissance forte, ouverte sur le monde, soit garante de la satisfaction des

besoins essentiels de la population est largement abusive (car elle n'engage en

rien sur les conditions de la distribution des fruits de la croissance, qui ne

sont même pas obligés de rester dans le pays), de même la

théorie de la neutralité de la balance agro-alimentaire ne

constitue qu'un rhabillage opportun du dogme libre-échangiste.

De nombreux agronomes ou économistes ont rendu les

cultures de rente (ou d'exportation) responsables du déficit

alimentaire; ils ont eu une attitude radicale en recommandant leur abandon et

leur substitution par des cultures vivrières, afin de mobiliser tous les

facteurs de production disponibles pour nourrir la population. Cette attitude

est excessive et l'on doit s'efforcer de poser le plus objectivement possible

les termes du débat sur les relations entre cultures vivrières et

cultures de rente. On appelle culture de rente les cultures autrefois vendues

dans le cadre de la « traite» ; il s'agit donc de cultures

commerciales dont le débouché était autrefois

l'exportation vers la métropole. Actuellement, les conditions ont

changé ; avec l'urbanisation et le développement des secteurs

secondaire et tertiaire, le marché intérieur lui-même a

pris une telle extension que les cultures commerciales peuvent trouver aussi un

débouché intérieur et que des cultures vivrières

sont devenues des cultures de rapport, produites pour la vente, se distinguant

du simple surplus de l'autosubsistance. Souvent, de la part de la production

vivrière commercialisée dépasse 25 % de la production: on

comprend alors que des producteurs cherchent à accroître leur

production vivrière pour le marché intérieur. Il est

possible que les cultures vivrières et les cultures de rente se

concurrencent au niveau de l'utilisation des facteurs de production. Le

degré de concurrence varie avec les facteurs. Ainsi, pour la terre, la

concurrence est faible : les surfaces en cultures de rente destinées

à l'exportation sont souvent inférieures à 10 % de la

surface cultivée et elles ont tendance à stagner ou même

à régresser. Pour la force de travail, les calendriers culturaux

sont rarement complémentaires et la concurrence est directe.

En ce qui concerne les intrants industriels, ainsi que

l'encadrement, il est clair que les cultures commerciales

bénéficient de la plus grande part, ceci étant rendu

possible par le fait que les cultures de rente rapportent un revenu

monétaire, l'agriculteur peut emprunter pour payer ses intrants qui lui

sont délivrés souvent par le personnel d'encadrement, la

récupération de l'emprunt se faisant au moment de la vente de la

récolte. Cet antagonisme exagéré entre cultures de rente

et cultures vivrières pourrait être considérablement

réduit si l'on envisageait une intensification du système de

culture dans son ensemble, la vente des cultures vivrières pouvant

assurer aussi un revenu assez régulier. En intensifiant les productions

vivrières, on peut envisager des exportations; est-ce à dire que

l'on aura dépassé le niveau de l'autosuffisance alimentaire? La

réponse doit être mesurée car nous avons vu dans l'histoire

de nombreux cas de pays exportant des vivriers alors qu'une large partie de la

population restait mal nourrie. Le déficit nutritionnel d'une population

n'est pas contrebalancé par un solde de l'import-export

agro-alimentaire.

SECTION 2 : LE CADRE THEORIQUE D'ANALYSE DE

SECURITE ALIMENTAIRE

Dans cette section, deux points majeurs seront abordes

à savoir :

- La place de l'alimentation dans la

théorieéconomique ;

- Les politiques publiques de lutte contre la faim.

2.1. L'ALIMENTATION DANS LA

THEORIE ECONOMIQUE

L'alimentation étant un des besoins primaires de

l'homme et la production agricole une des

premièresactivitésà laquellel'homme s'est

livré,l'agriculture et l'alimentation ont été l'objet des

nombreux débats dans la théorieéconomique. On peut

même dire que dans la théorieéconomique la sphère

alimentaire fait l'objet d'un traitement particulier.

Ainsi une certaine spécificité est

accordée au fait alimentaire et émane des différents

courants de pensée. Cette spécifier repose sur les conditions de

satisfaction des besoins alimentaires des nations, sur l'enjeu de

l'indépendance alimentaire, et enfin sur les causes de la faim dans le

monde.

2.1.1. La satisfaction des

besoins alimentaires selon la théorieéconomique

Pour les premiers économistes, les mercantilistes, l'un

des objectifs fondamentaux de toute société est de garantir

à sa population un approvisionnement alimentaire régulier et

substantiel. De même chez les auteurs libérauxà l'instar

d'Adam Smith cette analyse est

faite : « aucunesociété ne peut être

florissante et heureuse, si la majorité de ces membres est pauvre et

misérable ». Les courants de penséereconnaissent le

caractère primordial de la satisfaction des besoins alimentaires mais

n'arrivent pas à trouver un consensus sur les modalités d'une

telle satisfaction.

2.1.2. L'analyse

mercantiliste

Pour les mercantilistes, c'est l'Etat qui doit veiller au bon

approvisionnement alimentaire des populations ainsi qu'aux bas prix de marcher.

Les mercantilistes ont analysé les produits agricoles en particulier le

blé d'abord comme un bien de subsistance avant de le considérer

comme un objet de commerce. Pour garantir un prix a la portée de tous et

donc une satisfaction des besoins alimentaires, l'Etat doit constamment

surveiller et encadrer les marchés et même intervenir s'il y a

lieu. L'Etat remplit cette mission par l'intermédiaire de stocks publics

qui ont pour résultat la stabilisation des prix. A cet effet

BODIN(1986) propose « d'avoir dans chaque ville grenier

public(...) on verrait jamais la cherté si grande qu'elle soit, car

outre le fait qu'on aurait la provision pour les mauvaises années, on

retrancherait les monopoles des marchands de

blé... ».39(*) Ainsi une gestion publique des réserves de

même qu'un contrôle du commerce du blé permet d'avoir un

prix juste.

Les mercantilistes proposent aussi a cotée de cette

intervention étatique, une réduction de la circulation des

céréales a l'extérieur de la notion et donc

d'empêcher toute sortie du territoire des produits

agricoles. « La France ne fut jamais affamée c'est-a-dire

qu'elle a richement de quoi nourrir son peuple quelque mauvaise année

qui survienne, pourvu que l'étranger ne vide nos granges ».

Aussi le commerce extérieur n'est autorisé que si le pays est

bien approvisionné. De telles politiques alimentaires ne sont pas

l'apanage des mercantilistes, on les retrouve également chez

GALIANI(1984), LINGUET(1788), MABLY(1788), STUART(1759), BENTHAM(1795) et

MALTHUS(1815) (bien que ces derniers fassent partie du courant libéral)

et BOISGUILBERT(1707).

BOISGUILBERT souligne la dimension incompressible de la

demande alimentaire dans la mesure où elle correspond à des

besoins vitaux. En conséquence la demande en produit alimentaire est

constamment sous tension, tension d'autant plus accentuée que la

pression démographique sur les ressources alimentaires s'exerce sans

répit et augmente les prix. Cette spécificité se retrouve

aussi dans l'offre de produits agricoles et cela à cause de son

caractère rigide et incontrôlable du fait des aléas

climatiques. Ainsi l'offre alimentaire d'une nation peut fluctuer entre

surproduction et pénurie.40(*)

Pour BOISGUILBERT le marché des produits alimentaires

obéità des lois spécifiques en raison des contraintes qui

pèsent sur l'offre et la demande. Sur ce marché les informations

sont souvent erronées et asymétriques de ce fait il y

règne un climat de désordre et de spéculation rendant

difficile la stabilité des prix. Donc indépendamment de

l'état de la récolte, le marché produit à des prix

élevés. On comprend mieux alors pourquoi BOISGUILBERT cautionne

la mise en place de greniers publics. Contrairement aux mercantilistes il est

favorable au commerce extérieur des aliments car il permet selon lui de

réduire les effets négatifs des anticipations

auto-réalisatrices des agents économiques.

La conception de l'Etat nourricier a travers la mise en place

de stocks prôné par les mercantilistes, Boisguilbert, Malthus

entre autres est remise en cause a partir des

17èmesiècles par les libéraux qui proposent

comme réponse aux problèmes de l'alimentation : le

marché autorégulateur et de considérer le produit

alimentaire comme n'importe quelle marchandise.

2.1.3. L'analyse

libérale

Pour le courant libéral, le meilleur moyen d'assurer un

bon approvisionnement alimentaire des populations est

de « laisser faire le marché » avec une

harmonisation de ce dernier à travers les ajustements par les prix et

les salaires.

Cela suppose une libre circulation totale des produits

agricoles tant a l'intérieur qu'a l'extérieurdu pays sans que

l'Etat ne règlemente le fonctionnement du marché comme l'exige la

traduction séculaire. Pour apaiser les craintes des populations face

à cette libéralisation des échanges agricoles les

libéraux se fondent sur les spécificités des biens

alimentaires. D'abord ces biens étant renouvelables leur abondance est

assurée. DUPONT(1911) parle de « richesses

renaissantes ».41(*)

Le secteur des produits agricoles est ainsi analyser comme une

génération et non une simple addition de richesses que multiplie

la terre nourricière et qui s'assimile à un véritable don

gratuit de la nature (analyse physiocratie). De plus, le caractère

volumineux et périssable des biens alimentaires les rend difficilement

transportables par rapport aux autres marchandises. Ainsi les échanges

avec l'étranger ne concernent qu'une faible partie de la production

nationale. Les inquiétudes des populations face aux dangers du commerce

extérieur des produits alimentaires n'ont ainsi aucune raison

d'être. Cette analyse libérale du marché agricole fut

remise en cause.

2.1.4. La remise en cause de

l'analyse libérale

Les partisans de l'interventionnisme reviennent pour rejeter

en bloc les arguments libéraux et exigent une politique alimentaire

active et volontaire. Ils mettent en avant le fait que même si

l'ajustement prix salaire est possible il exige quand même un

délai assez long préjudiciable aux populations.

De plus la cupiditéétant le principe, la fin et

l'âmemême du commerce, elle suppose le comportement de

spéculateur des agents économiques responsables de

l'approvisionnement, alors que les besoins alimentaires ne peuvent être

différés.

Enfin, les antilibéraux remettent en cause le

caractère relatif du commerce extérieur par le fait que la sortie

d'une petite quantité des biens alimentaires du territoire fait

évoluerconsidérablement les prix.

La résolution des problèmes alimentaires a

ainsi opposé les théoriciens notamment les partisans de la

libéralisation et les défenseurs de l'interventionnisme

étatique. Ce débat qui s'est poursuivi tout au long du 19eme

siècle n'avait pas perdu de sa vigueur a la fin du

20èmesièclequand on songe à la manière

dont sont abordés les problèmes alimentaires du tiers monde.

La théorieéconomique toujours dans cette

spécificité qu'elle a accordée au fait alimentaire s'est

aussi intéresséeà l'objectif d'indépendance

alimentaire.

2.1.5. L'indépendance

alimentaire selon la théorieéconomique

Ici il y a des points ci-après : l'objectif

d'indépendance alimentaire invariant dans le temps ;

L'indépendance alimentaire par le protectionnisme ou le libre

échange ; et les causes de la faim selon la

théorieéconomique.

2.1.5.1. L'objectif

d'indépendance alimentaire invariant dans le temps

L'objectif d'indépendance alimentaire est revendiquer

aussi bien chez les politiques que chez les économistes et ceux-ci

reposent leur argumentaire sur la spécificité de la production

agricole et alimentaire. La nourriture

étantoctroyéegénéreusement par la providence. Ainsi

d'après les premiers économistes un pays qui a la chance de

bénéficier d'un tel avantage doit tout faire pour le conserver.

Tout pays disposant de la capacité naturelle de produire ce dont il a

besoin sans obligation d'achat à l'extérieur est tenu de le

faire. Il existe également une raison politique, en effet

l'autosuffisance alimentaire permet d'éliminer la dépendance

vis-à-vis des étrangers.

Les théoriciens semblent avoir trouvé un

consensus sur la nécessité de l'indépendance alimentaire,

cependant cet accord n'est plus de mise des qu'il s'agit de voir quel sont les

couts et les modalités de cette indépendance.

2.1.5.2. L'indépendance

alimentaire par le protectionnisme ou le libre échange

Pour assurer l'objectif d'indépendance alimentaire les

mercantilistes défendent la thèse selon laquelle il faudrait

limiter les échanges avec l'extérieur par des taxations

élevées des produits alimentaires a la sortie du territoire.

Cette politique fut appliquée en Angleterre avec

l'application des corns laws au 15eme siècle. Les politiques des TUDORS

et STUARTS autorisaient le commerce extérieur des produits alimentaires

seulement en période d'abondance et a condition que ces échanges

ne conduisent pas a une hausse artificielle des prix alimentaires.

Des politiques similaires sont appliquées en France

pour la mêmeépoque. Cette politique d'interventionnisme

était égalementdéfendue au 18eme siècle et

19èmesiècle par les auteurs comme MALTHUS qui sont

favorables a l'application des corns laws.

Les physiocrates vont défendre une solution tout

à fait contraire à ceux des mercantilistes et qui va se

révélertrès impopulaire. Ainsi ils affirment que le libre

commerce des céréales est le seul moyen d'assurer

l'indépendance alimentaire, et à cet effet furent les

précurseurs des mesures de libéralisation des années

1763-1764.

D'après la théorie physiocrate l'agriculture

est le seul pourvoyeur de richesse et tout doit être mis en oeuvre pour

favoriser son indépendance. Le bien alimentaire doit répondre a

un impératif de rentabilité car n'étant plus

considérer comme un simple bien de subsistance mais comme une

marchandise qui a un prix même s'il doit également satisfaire les

besoins populaires. Le peuple réclame toujours une alimentation à

bon marchée sans se préoccuper des conditions de production. Pour

QUESNAY(1757) il n'y a pas de contradiction entre abondance et cherté.

Il faudra concentrer les efforts sur les conditions de production, et non sur

les conditions de distributions donc favoriser l'agriculture marchande en

fournissant à la terre les capitaux nécessaires a sa

productivité.

Seul le bon prix est en mesure de régler les

problèmes d'approvisionnement alimentaires. « La non

valeur avec l'abondance n'est point richesse, la cherté avec

pénurie est misère ».42(*)

Le bon prix doit permettre au fermier de se dédommager

et de récupérer ses avances ce qui l'incitera a

continuéà produire et en plus grande quantité car un

résultat financier négatif n'est point encourageant. La

liberté de commerce doit être totale pour favoriser l'apparition

d'un bon prix. Cette liberté de commerce loin de remettre en cause

l'objectif d'indépendance alimentaire la renforce selon les

Physiocrates.

En effet même si le libre échange permet un prix

au producteur plus grand par la vente a l'extérieur de

l'excèdent, les quantitéséchangées sont faibles

car « plus le commerce extérieur est libre moins il y a

d'échange ».

En résumer il y a un objectif d'indépendance

alimentaire, largement partager et qui tient en grande partie a la

quantitéintrinsèque des biens agricoles, soit en tant que

marchandises source unique d'enrichissement pour les autres. Mais les moyens

d'atteindre cet objectif sont en totale opposition.

Tout en partageant l'idée que la nation doit nourrir

son peuple, les Physiocrates ont considérer les produits agricoles plus

comme un objet de commerce que comme un simple bien de subsistance. Dans une

certaine mesure, ils ont contribuéà orienter la gestion agricole

vers les problèmes de la production et non plus vers ceux de la

consommation et de l'approvisionnement des marcher.

La théorieéconomique toujours dans cette

spécifitée qu'elle accorde au fait alimentaires

doitêtresatisfaite et aussi a l'enjeu de l'objectif d'indépendance

alimentaire s'est aussi penchée sur les causes de la faim dans le

monde.

2.1.5.3. Les causes de la faim

selon la théorieéconomique

Il existe deux grands courants d'analyse des causes de la faim

dans le monde. La première est l'oeuvre de MALTHUS, la seconde plus

contemporaine est l'oeuvre d'Amartya SEN.

2.1.5.3.1. L'analyse

Malthusienne

La première analyse est l'oeuvre de Thomas Robert

MALTHUS(1766-1834). Dans sa quête des voies et moyens pour parvenir au

bien-être de la population, Malthus à donner une réflexion

sur les relations entre population et subsistance.

Ainsi dans son essai sur le principe de population(1798),

Malthus affirme que l'être humain comme tout être vivant

n'échappe pas une tendance naturelle qui est d'accroitre son

espèce plus que ne le permet la nourriture a sa portée.

En effet il affirme que « lorsque la

population n'est arrêtée par aucun obstacle(...) elle croit de

période en période de manière géométrique,

alors que les moyens de subsistance dans les conditions les plus

favorables à l'industrie ne peuvent croitre plus rapidement que selon

une progression arithmétique ».43(*) Cette situation a donc pour

conséquence de creuser l'écart entre les besoins et les

disponibilités alimentaires. Pour éviter les situations

catastrophiques qui en découlerontnécessairement, Malthus

préconise des freins préventifsà l'accroissement de la

population.

Ainsi l'éducation et la raison peuvent encourager les

hommes à avoir moins d'enfants de manière a pouvoir les

élever le mieux possible. Toujours dans cette optique de freins

préventifs, Malthus considère que l'avortement qui bien

qu'étant un vice pour lui est a même de limiter la population. A

côté il nous préconise aussi des freins actifs a

l'accroissement de la population que sont les guerres, les famines, les

maladies qui abaissement durablement le nombre d'hommes a un niveau compatible

a celui des vivres.

Malthus a travers cette thèseconsidère que la

faim dans le monde a pour cause la surproduction. Cette thèse

Malthusienne a été la source d'inspiration de nombreuses analyses

tout comme elle fut l'objet de nombreuses controverses.

Dans plusieurs rapports célèbres( le rapport

sur les limites de la croissance, club de Rome(1972), l'état de la

planète, rapport annuel du world WatchInstitute, les analyses

pessimistes de Malthus ont été reprises pour affirmer que la

croissance démographique conjuguée a la croissance des

activités humaines(agriculture-industrie) sont de nature a

épuiser les ressources naturelles et a menacer l'avenir des

générations futures.

Les analyses Malthusiennes ont mis en évidence,

à une certaine époque, la gravitée des situations

agricoles due a la surpopulation dans certaines localités. Toute fois

elles ont été démenties par les faits au cours de la

seconde moitie du 20èmesiècle. En effet dans certaine

région du monde la croissance des produits agricoles a été

plus rapide que celle des besoins des populations.

2.1.5.3.2. L'analyse d'Amartya

Sen

La deuxième analyse des causes de la faim est l'oeuvre

d'Amartya Sen(prix Nobel d'économie en 1998). Sen fut l'un des plus

grands contradicteurs de Malthus. Selon lui le ratio disponibilités

alimentaires/population si cher a Malthus ne suffit pas pour expliquer la faim

dans le monde. Pour illustrer son point de vue, il montre que dans plusieurs

grandes famines (Bengale 1943, Bangladesh 1974,...), les disponibilités

alimentaires par personne ne sont en baisse et parfois même elles sont

plus importantes que dans les périodes sans famines. Malgré cela,

tout un groupe de la population a vu ses capacités

d'accèsà la nourriture baisser dramatiquement.

Ainsi au Bengale les pêcheurs, les ouvriers, les

transporteurs subirent en 1943 une baisse de leurcapacité d'accès

au riz qui constitue leur alimentation de base parce que leur pouvoir d'achat

avait baissé. Cette situation peut s'expliquer par le fait qu'en cette

période de seconde guerre mondiale l'intensité de

l'activitééconomique a Calcutta a entrainer une augmentation des

revenus ce qui est a l'origine d'une augmentation de la demande de consommation

urbaine entrainant une flambée des prix du riz.

Au Bengale donc on assiste à un paradoxe : il y a

une famine dans un contexte de boom économique.

Au Bengladesh les familles paysannes furent touchées

par la famine à cause des inondations qui ont emporté leurs

récoltes.

L'idée majeure qui est ressortie des travaux de Sen et

qui est largement reconnue par les instances internationales c'est que la

pauvreté est la cause de la faim.44(*) Dès lors un certain nombre de politiques

publiques sont préconisées pour lutter contre la pauvreté

et partant de là contre la faim dans le monde.

2.2. Les politiques publiques

de lutte contre la faim

L'élaboration de politiques publiques de lutte contre

la faim ne s'inspire pas nécessairement des deux principaux courants

d'analyse de la faim mentionnés ci-dessus.

Toutefois, on peut noter une certaine filiation entre les

politiques publiques de lutte contre la faim et ces courants d'analyses des

causes de la faim. En effet rien ne justifie que la politique d'augmentation du

ratio disponibilité alimentaire/population soit incompatible avec

l'analyse Malthusienne des causes de la faim et des solutions possibles. La

politique d'abaissement et de stabilisation des prix alimentaires semble elle

donner comme solution à la faim celle de Sen a savoir l'augmentation de

l'accessibilité par la lutte contre la pauvreté. La politique de

sécurité alimentaire plus récente peut

êtreconsidérer comme englobant les deux précédentes.

2.2.1. Politique

d'augmentation du ratio disponibilité alimentaire/population

Pour résoudre le problème de la faim certains

pays qui souffrent de surpopulation ont mené des politiques

antinatalistes utilisées pour abaisser les taux de

fécondité, ces politiques pouvant être aussi bien

incitatives que répressives.

Ces pays ont aussi cherché à augmenter les

disponibilités alimentaires. Pour atteindre ce dernier objectif deux

stratégies non exclusives ont été utilisées. Il

s'agissait pour la premièrestratégie d'augmenter la production

agricole nationale de manière à s'assurer éventuellement

une autosuffisance alimentaire.

Pour la deuxième, il fallait augmenter les recettes en

devises pour pouvoir importer des produits vivriers en complément de la

production nationale. Le recours à l'aide alimentaire est aussi

envisagé.

2.2.2. La stimulation de la

production nationale

Pour accroitre la production agricole nationale les

gouvernements peuvent combiner tout un arsenal de moyens. En se fondant sur

l'idée qu'une augmentation de la profitabilité des

activités agricoles stimule la production agricole, de nombreux

gouvernements ont eu recours aux subventions des moyens de production(engrais

chimiques, pesticides, matériels agricoles). Toujours dans la même

logique les gouvernements ont encouragé les crédits agricoles,

ils ont aussi cherchéà stabiliser les prix des produits

agricoles.

Il s'agissait de garantir aux producteurs locaux des prix

supérieurs aux prix internationaux afin d'accroitre la production et de

garantir l'autosuffisance alimentaire. Cette démarche a

été appliquée surtout par les pays

développés (l'Union Européenne dans le cadre de sa

politique agricole commune, PAC).

Pour une plus grande disponibilité alimentaire, des

investissements publics ont été faits dans la recherche et la

vulgarisation agricole mais aussi dans le développement

d'infrastructures rurales. Par ailleurs la lutte contre les pertes

aprèsrécolte lors du transport et/ou le stockage est un moyen

efficace d'augmentation des disponibilités alimentaires, ces pertes

pouvant atteindre jusqu'à 30% des récoltes.

2.2.3. Les politiques

d'abaissement et de stabilisation des prix alimentaires

Comme leurs noms l'indiquent ces politiques visent un

abaissement des prix alimentaires pour rendre la nourriture accessible aux

populations. Les gouvernements de certains pays comme l'Inde, le Bengladesh

pour stabiliser les prix ou les empêcher d'atteindre un certain plafond

juger critique pour les pauvres, ont mis en place des politiques de stockage

publique.

Ces politiques obéissent au schéma

suivant :

D'abord les organismes publics achètent les produits

alimentaires chez les producteurs locaux a des prix d'intervention ;

ensuite ils procèdentau stockage dans des greniers publics et enfin

quand le niveau des prix deviendra trop élevé pour les