|

Aout 2025

Page | I

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE ET

DE LA RECHERCHE SIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE KANANGA

«

UNIKAN»

Faculté Des Sciences

Informatiques

MODELISATION ET IMPLEMENTATION D'UN

SYSTÈME

DECISIONNEL POUR L'ANALYSE DE

PERFORMANCE DES AGENTS. « CAS DE LA

DIRECTION

PROVINCIALE DE LA FONCTION

PUBLIQUE KASAI CENTRAL »

Par

TSHIBUANDA TSHIMANGA Adrien JP

Mémoire rédigé et défendu en vue de

l'obtention du titre de licencié en Sciences Informatiques

Option : Conception de Systèmes

d'Information

Page | II

République Démocratique du

Congo

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE KANANGA

«

UNIKAN»

Faculté Des Sciences

Informatiques

MODELISATION ET IMPLEMENTATION D'UN

SYSTÈME

DECISIONNEL POUR L'ANALYSE DE

PERFORMANCE DES AGENTS. « CAS DE

LA

DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION

PUBLIQUE KASAI CENTRAL

»

Par

Année Académique 2024 -2025

TSHIBUANDA TSHIMANGA Adrien JP

Mémoire rédigé et défendu en vue

de l'obtention du titre de licencié en Sciences Informatiques

Option Conception de Systèmes

d'Information

Directeur : Prof. Jean Didier BATUBENGA

Co-Directeur : ASS ANACLET MIANGALA

La performance ne se

devine pas, elle s'analyse,

se mesure et se décide.

Peter Drucker

Page | III

EPIGRAPHE

Page | IV

IN MEMORIAM

À la mémoire de BEYA Jonas,

décédé le 17 mars 2021. Ton souvenir demeure vivant dans

nos coeurs.

Ta gentillesse, ton sourire et ton dévouement

continuent de nous inspirer chaque jour.

Que la paix éternelle t'accompagne, et que ton

souvenir reste à jamais gravé dans nos mémoires.

Avec respect et affection.

Adrien Jean Pierre TSHIBUANDA

Page | V

DEDICACE

À mes Parents MONGAME Anny et TSHIMANGA

Théodore pour tant d'amour, sacrifices et soutient inestimable durant

tout notre parcours académique.

Que ce modeste travail vous est profondément

dédié avec tout coeur.

Adrien Jean Pierre TSHIBUANDA

Adrien Jean Pierre TSHIBUANDA

Page | VI

REMERCIEMENTS

Nous voici donc franchi une des étapes tant

rêvée dans notre vie couronnée par cette synthèse de

nos réflexions sur le thème en couverture. Selon le programme

académique régissant les études universitaires dans notre

pays, l'obtention d'un diplôme de fin du deuxième cycle est

sanctionnée par la rédaction d'un travail qui sera

présenté au jury. Qu'il nous soit permis d'exprimer notre

profonde gratitude à toutes les personnes qui de loin ou de près,

ont contribué à la réalisation de cette recherche

scientifique, et nous ont aidé, en plus à devenir des grandes

personnalités.

Nos remerciements à notre Directeur le Professeur

Jean Didier BATUBENGA pour son entière disponibilité, son aide

inestimable et ses conseils, sans lesquels ce mémoire n'aurait pu

aboutir.

Nous remercions de tout coeur le co-directeur de ce

mémoire en la personne de l'Ingénieur Anaclet MIANGALA pour ses

différentes remarques et orientations dans l'élaboration ; qu'il

trouve ici l'expression de nos sentiments de gratitude.

Nos vifs remerciements sont ensuite adressés

à toutes les autorités académiques de l'Université

de Kananga, représentées par son Recteur monsieur le Professeur

TSHISANDA NTABALA Emery de nous avoir instruits à travers ses vifs et

braves enseignants durant tout notre parcours académique à cette

chère institution.

À mes Oncles, Grands-mères et Tantes :

Angélique KUBI, Monique BUKUMBA, Jonas BEYA, tantine Aimé BAKOLE,

Victor KABASELE, Marie Josée TABANDITA, MIANDA Clémence, pour

leurs participations à notre encadrement et formation pour qu'un jour

nous puissions être ce qu'ils ont toujours envisagé en notre

personne : responsable.

Nos remerciements s'adressent à mes soeurs et

frères : Yadid André, Cécile Tshibola, Monique Bukumba,

Théoricien Tshimanga, Sandrine Kanku, Augustin Ngalamulume, Chadrack

Lobo Tshimanga Sauvé, Rose Bubanji, Tshibola Marie, Marie José

ngalula, Olga mputu, Anny Mbuyi, Nathan, Dominique SHIKAYI et José

MBUYI.

Nos sentiments de reconnaissance s'adressent aussi

à l'endroit de nos ami(e)s : Agnès Kayaya, Jérémie

Kabasele, Ben K, Simon, L Dan, Sans oublier mes Purs de MBUJI MAYI.KGA vous

êtes dans nos coeurs.

Nous remercions de tout coeur nos combattants de lutte, et

amis de la promotion, entre autres : Michel Mutombo, Ambroise kamuabu, John

Mukendi, David Ilunga, Mayombo Belvine Victorine Kapinga, Santos Sakaji,

grâce Nasandi et Léonard Diyoka.

Nos sentiments de reconnaissance vont également

à tous mes Pasteurs, à tous les choristes de la chorale

Jérusalem, à tous les fidèles de l'église

adventiste, la Bénédiction de Dieu pour leur prière. Ainsi

qu'à tous mes amis et connaissances qui de loin ou de près, ont

contribué à la réalisation de cette recherche

scientifique, et nous ont aidé, nous pensons à : Ir Boss

Man.

À tous, nous disons merci.

Page | VII

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BD : Base de Données

DPFP : Direction Provinciale de la Fonction Publique

DWH : Data Warehouse (Entrepôt de Données)

ETL : Extract Transform Load

KPI : Key Performance Indicator (Indicateur Clé de

Performance)

OLAP : Online Analytical Processing (Traitement Analytique en

Ligne)

RH : Ressources Humaines

SAD : Système d'Aide à la Décision

SI : Système d'Information

SID : Système d'Information Décisionnel

SIG : Système d'Information de Gestion

SQL : Structured Query Language

UML : Unified Modeling Language

Page | VIII

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 4 LISTE DES

FIGURES

Figure I-1 : Architecture Générale d'un

système décisionnel

Figure II-1 architecture d'un data werahouse

Figure II-2 Data werahouse avec ETL

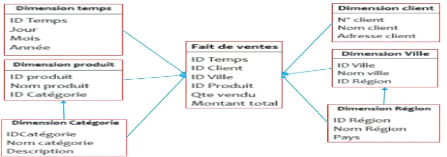

Figure II-3 : schéma en étoile

Figure II-5 : Exemple de schéma

multidimensionnel

Figure II-6 : Architecture d'un Data Mart

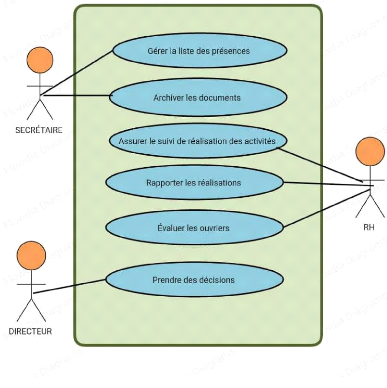

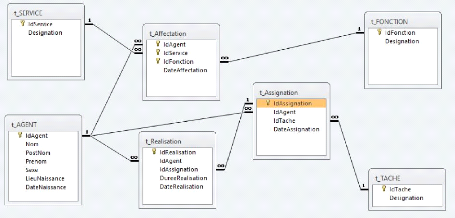

Figure III-2 Conception de diagramme de cas

d'utilisation

Figure III-1 Organigramme de la Division provinciale de la

Fonction Publique

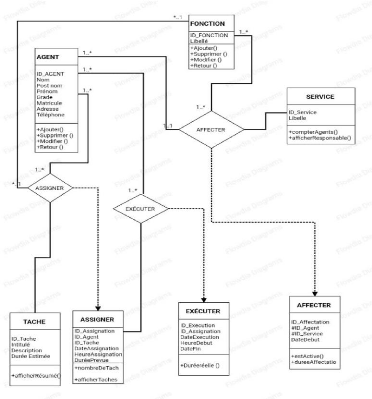

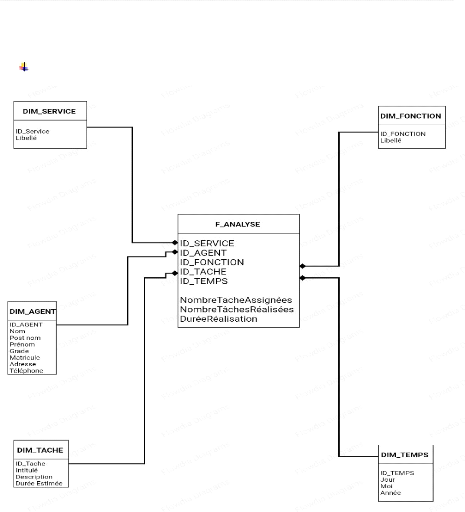

Figure IV-1: Diagramme de classe pour l'analyse de

performance des agents

Figure IV-2 : Modèle en étoile pour l'analyse

de performance des agents

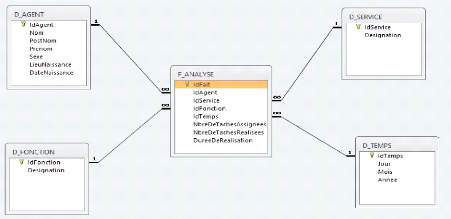

Figure IV-3 : Schéma relationnel de la base de

données

Figure IV-4 : Base de données

multidimensionnelle

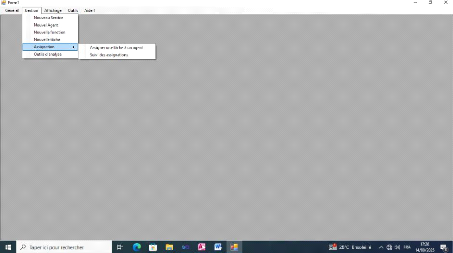

Figure IV-5 : Formulaire MDI (Multiple Document

Interface)

Figure IV-6 : Formulaire d'identification de l'agent

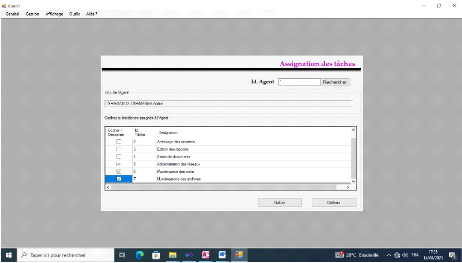

Figure IV-7 : Formulaire d'assignation des

tâches

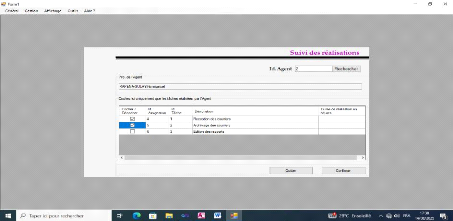

Figure IV-8 : Formulaire de suivi des

réalisations

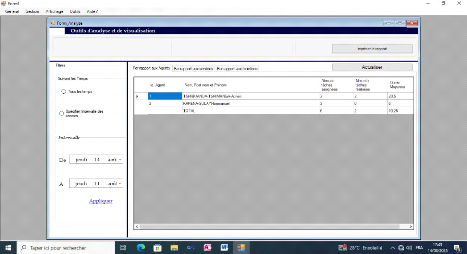

Figure IV-9 : Formulaire d'analyse des performances

4 LISTE DES TABLEAUX

Tableau I-1 Différences entre un SAD et un SIG

Tableau II-1 : Différence entre SGBD et

entrepôts de données

Tableau 2 : compare les caractéristiques des

systèmes

Tableau IV-1 : Critères d'évaluation de la

performance des agents

Tableau IV-2 : Grille d'appréciation globale de la

performance des agents en

fonction du score

Tableau IV-3 : Schéma relationnel de la base de

données transactionnelle

Tableau IV-4 : Schéma multidimensionnel de

l'entrepôt de données ;

Page | 1

0. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un environnement administratif on constante

évolution, la performance des agents publics est devenue un enjeu

stratégique majeur pour assurer une gestion efficace et responsable des

services de l'État. La Direction Provinciale de la Fonction Publique,

comme toute institution publique, se doit de disposer d'outils modernes

permettant non seulement le suivi rigoureux de ses agents, mais aussi l'aide

à la prise de décision basée sur des données

fiables.

Or, la gestion manuelle des performances, encore très

répandue, limite la réactivité, la transparence et

l'objectivité dans l'évaluation des ressources humaines. C'est

dans ce contexte que les systèmes décisionnels prennent tout leur

sens. Ils permettent de transformer les données brutes issues de

l'activité quotidienne en informations stratégiques, facilitant

ainsi l'évaluation des agents, le suivi de leurs réalisations et

l'amélioration continue de la performance institutionnelle.

0.1. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET

0.1.1. CHOIX DU SUJET

Le choix du présent sujet, intitulé «

Modélisation et implémentation d'un système

décisionnel pour l'analyse de performance des agents à Direction

Provinciale de la Fonction Publique », se justifie par la

nécessité d'améliorer la gestion des ressources humaines

dans l'administration publique.

En effet, la performance des agents de l'État est

souvent difficile à mesurer objectivement à cause de la

dispersion des informations, du manque d'outils informatisés fiables et

de l'absence d'indicateurs clairs. Le recours à un système

décisionnel apparaît comme une solution moderne et efficace pour

pallier ces difficultés.

0.1.2. INTÉRÊT DU SUJET

L'intérêt de ce travail est multiple :

? Il nous permet d'obtenir le grade de Licencié en

Sciences Informatiques dès qu'il est défendu et accepté

;

? Il offre à l'administration provinciale un outil

capable de centraliser les données, d'automatiser l'évaluation de

la performance et de faciliter la prise de décision.

Page | 2

? Il participe à la promotion d'une gestion

transparente et équitable des agents de la Fonction Publique,

renforçant ainsi la confiance entre l'État et ses

fonctionnaires.

0.2. ÉTAT DE LA QUESTION

Plusieurs études ont déjà montré

l'importance de l'informatisation dans la gestion des ressources humaines. Les

systèmes décisionnels (ou Data Warehouses) sont utilisés

dans de nombreuses organisations pour analyser la performance et orienter la

prise de décision. Cependant, peu de travaux se sont

intéressés spécifiquement au contexte de la Fonction

Publique provinciale en République Démocratique du Congo,

où les méthodes traditionnelles demeurent dominantes.

Quant à nous, nous allons nous basés sur «

la modélisation et l'implémentation d'un système

décisionnel pour l'analyse de performance des agents à Direction

provinciale de la fonction publique », tout en se focalisant sur l'analyse

de performance et l'évaluation du personnel de Division provinciale de

la fonction publique.

0.3. PROBLÉMATIQUE ET

HYPOTHÈSES

0.3.1. PROBLÉMATIQUE

La gestion des agents de la Fonction Publique au Kasaï

Central se fait encore de manière manuelle et dispersée. Cette

situation entraîne des difficultés telles que : lenteur dans le

traitement des dossiers, absence d'indicateurs fiables de performance, erreurs

fréquentes et manque de transparence dans les affectations.

Dès lors, plusieurs questions de recherche se posent :

1. quel système mettre en place en vue de fournir aux

décideurs des indicateurs clairs et précis sur base auxquels ils

pourront se pencher afin de prendre des décisions jugées

rationnelles, à ce qui concerne la gestion leur personnel ?

0.3.2. HYPOTHÈSES

Il est évident qu'un système décisionnel

serait une solution idéale pour répondre pour répondre

à la préoccupation ci-dessus.

1. La mise en place de ce système décisionnel

contribuerait à améliorer l'évaluation de la performance

des agents en fournissant des indicateurs clairs et fiables, et à

renforcer la prise de décision des responsables grâce à des

tableaux de bord dynamiques et des analyses multidimensionnelles.

Page | 3

0.4. MÉTHODES ET TECHNIQUES

0.4.1. MÉTHODES

Ce travail s'appuie sur une approche méthodologique

mixte :

+ Analytique, pour étudier les pratiques actuelles de

gestion des agents et identifier leurs limites ;

+ UML, pour modéliser le système à l'aide

des diagrammes UML et décrire son fonctionnement ;

+ Expérimentale, pour implémenter et tester le

système décisionnel proposé.

0.4.2. TECHNIQUES

En vue de récolter les données

nécessaires et correspondantes à notre problématique, nous

nous sommes référés aux techniques ci-dessous :

+ Technique d'interview : elle nous a servi à

interviewer les agents de la place avec une série des questions plus

détaillées et face auxquelles des réponses nous ont

été données et ont aidé à

l'élaboration de ce mémoire ;

+ Technique d'observation : cette dernière nous a

permis quant à elle d'observer le déroulement des

activités faisant l'objet de notre étude.

0.5. OBJECTIF DE LA RECHERCHE

L'objectif général est de concevoir et

d'implémenter un système décisionnel permettant d'analyser

et d'améliorer la performance des agents de la Fonction Publique

provinciale.

De manière spécifique, il s'agit de :

+ Centraliser les données relatives aux agents dans un

entrepôt de données ;

+ Définir des indicateurs pertinents de performance ;

+ Automatiser l'évaluation à travers un

algorithme et des tableaux de bord ;

+ Faciliter la prise de décision grâce à

des rapports fiables et rapides.

Page | 4

0.6. DÉLIMITATION DE LA RECHERCHE

La présente étude se limite à la

Direction Provinciale de la Fonction Publique du Kasaï Central,

située dans la ville de Kananga. Elle se concentre uniquement sur les

aspects liés à l'analyse de la performance des agents, sans

aborder d'autres dimensions de la gestion publique (finances, infrastructures,

etc.).

Dans le temps : notre étude va de janvier au mois

août 2025.

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction générale et la conclusion,

ce mémoire est structuré en quatre chapitres :

Chapitre I : Généralités sur le

système décisionnel ;

Chapitre II : Data Warehouse ;

Chapitre III : Analyse préalable et spécification

des besoins ;

Chapitre IV : Conception et implémentation du

système décisionnel.

Page | 5

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS SUR LE

SYSTÈME DÉCISIONNEL

1.0. INTRODUCTION

Toute entreprise qui veut atteindre des performances est

censée prendre des décisions rationnelles en se basant sur un

système décisionnel. La faillite de bon nombre d'entreprises est

due au manque d'un personnel qualifié, à une mauvaise gestion et

à une prise de décisions non adéquate.

1.1 DÉFINITION DU SYSTÈME

DÉCISIONNEL

Un système décisionnel est un ensemble de

processus et d'outils technologiques permettant aux décideurs d'analyser

des données et d'en tirer des conclusions pour prendre des

décisions stratégiques et opérationnelles. Dans le cadre

de l'analyse de la performance des agents de la fonction publique, un

système décisionnel permet de collecter, traiter et analyser des

données relatives aux agents afin de fournir des indicateurs de

performance et des recommandations pour une gestion plus efficace.

Le système décisionnel peut être

intégré dans des outils de Business Intelligence (BI), qui

utilisent des techniques de collecte de données, de traitement, et de

visualisation pour aider les décideurs à mieux comprendre les

tendances et à prendre des décisions éclairées.

Un système décisionnel permet de

répondre aux questions suivantes :

? Que s'est-il passé ? (Tableau de bord) ;

? Pourquoi cela s'est-il passé ? (Analyse) ;

? Que va-t-il se passé ? (Prédiction) ;

? Que se passe-t-il en ce moment ? (Aide opérationnelle)

;

? Que devrait- il se passer ou que faire ? (Prise de

décision).

1.1.1 ARCHITECTURE DE SYSTÈMES

DÉCISIONNELS1

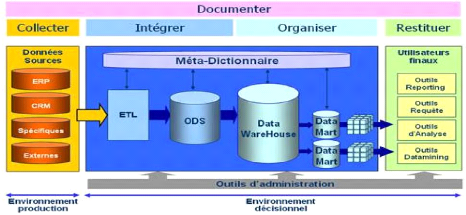

L'architecture générale d'un système

décisionnel se décompose en trois processus : extraction et

intégration, organisation et interrogation.

Le processus d'extraction et intégration, situé

les sources de données et l'entrepôt est responsable de

l'identification des données dans les

1 Dihia LANASRI, AI et Data analytics

Manager,2015, P.10

Page | 6

diverses sources internes et externes dans l'extraction de

l'information et de la préparation et de la transformation (nettoyage,

filtrage, etc..) des données à l'intérieur de

l'entrepôt, nous trouvons le processus d'organisation. Il est responsable

de la structuration des données par rapport à leur niveau de

granularité (agrégats).

Différents outils permettent de réaliser

l'analyse des données, pour les différents utilisateurs de

l'entreprise.

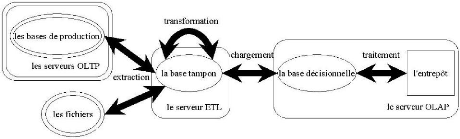

Figure I-1 : Architecture Générale d'un

système décisionnel

Les sources de données sont nombreuses, variées,

distribuées et autonomes. Elles peuvent être internes (bases de

production) ou externes (Internet, bases des partenaires) à

l'entreprise.

L'entrepôt de données est le lieu de stockage

centralisé des informations utiles pour les décideurs. Il met en

commun les données provenant des différentes sources et conserve

leurs évolutions.

Les magasins de données sont des extraits de

l'entrepôt orientés sujet. Les données sont

organisées de manière adéquate pour permettre des analyses

rapides à des fins de prise de décision.

Les outils d'analyse permettent de manipuler les

données suivant des axes d'analyses. L'information est visualisée

au travers d'interfaces interactives et fonctionnelles dédiées

à des décideurs souvent non informaticiens (directeurs, chefs de

services, ...).

Page | 7

1.2 OBJECTIFS PRINCIPAUX D'UN SYSTEME DECISIONNEL DANS LE

CADRE DE LA GESTION PUBLIQUE.

Dans le cadre de la gestion publique, un système

décisionnel (ou système d'information décisionnel) vise

à optimiser les processus de décision en fournissant des

informations fiables, précises et pertinentes. Voici les objectifs

principaux d'un tel système dans ce contexte :

1.2.1 Améliorer la prise de décision

Un système décisionnel permet aux responsables

de la gestion publique de prendre des décisions éclairées

en se basant sur des données objectives et des analyses précises

plutôt que sur des impressions ou des conjectures. Cela permet de mieux

orienter les politiques publiques, les stratégies de gestion des

ressources humaines et la répartition des budgets.

1.2.2 Optimiser la gestion des ressources humaines

Dans le cadre de la gestion publique, un système

décisionnel peut aider à :

> Suivre la performance des agents de la fonction publique

en temps réel (productivité, absences, évaluations,

etc.).

> Identifier les besoins de formation ou de

perfectionnement pour les agents.

> Gérer les carrières et les promotions sur

la base de critères objectifs et d'indicateurs de performance.

> Favoriser la transparence dans les processus

d'évaluation des agents, réduisant ainsi les risques de

partialité ou de favoritisme.

1.2.3 Favoriser la transparence et la

responsabilité

La gestion publique nécessite un niveau

élevé de transparence. Un système décisionnel

permet de :

> Suivre l'utilisation des ressources publiques

(financières, humaines, matérielles) de manière

détaillée et claire.

> Vérifier la conformité des décisions

avec les réglementations en vigueur et les objectifs de la politique

publique.

> Offrir des rapports clairs et accessibles à la

direction, aux citoyens et aux parties prenantes, ce qui renforce la

responsabilité des gestionnaires publics.

Lors de crises (économiques, sanitaires,

sécuritaires, etc.), un système décisionnel peut

être crucial pour :

Page | 8

1.2.4 Support à la planification et à la

prévision

Un système décisionnel permet de réaliser

des analyses prédictives et des simulations pour anticiper les besoins

futurs, par exemple :

V' Prévoir l'évolution des besoins en

personnel (recrutement, départs à la retraite, mutations,

etc.).

V' Prévoir l'impact des politiques publiques sur

des indicateurs sociaux, économiques ou environnementaux.

V' Identifier des zones de risque (financier, humain,

opérationnel) et proposer des mesures préventives.

1.2.5 Améliorer la gestion financière

Dans un environnement public, la gestion budgétaire est

un défi majeur. Un système décisionnel aide à :

V' Suivre les dépenses publiques et à

analyser l'utilisation des budgets dans différents départements

ou projets.

V' Identifier les zones de gaspillage et les

inefficacités dans l'utilisation des fonds publics.

V' Fournir des rapports détaillés pour

soutenir la prise de décisions financières concernant

l'allocation des ressources.

1.2.6 Faciliter la gestion des projets publics

Les projets publics impliquent souvent plusieurs parties

prenantes et ressources à gérer. Un système

décisionnel permet de :

> Suivre l'avancement des projets publics en temps

réel.

> Assurer un suivi des délais et des budgets

des projets en cours.

> Identifier les risques ou les retards qui

pourraient affecter la réalisation des projets et mettre en place des

mesures correctives rapidement.

1.2.7 Soutenir la gestion des crises et des situations

exceptionnelles

2 EFRAIM TURBAN Et JAY E. ARONSON, Decision

Support Systems and Intelligent Systems, Ed.7è, 2005, P.33

Page | 9

V' Analyser rapidement les données relatives

à la crise et à son évolution.

V' Aider à coordonner les actions des

différentes entités publiques impliquées

(ministères, collectivités locales, etc.).

V' Fournir des recommandations immédiates pour

minimiser les impacts de la crise et optimiser la gestion des ressources

allouées à la gestion de la situation.

1.2.8 Renforcer la coopération

interinstitutionnelle

Dans le cadre de la gestion publique, de nombreuses agences et

institutions interagissent. Un système décisionnel favorise :

V' La centralisation de l'information provenant de

différentes sources (agences locales, ministères, etc.) pour

obtenir une vue d'ensemble.

V' Le partage de données et la coordination

des actions entre les institutions, ce qui permet d'améliorer

l'efficacité collective des politiques publiques.

1.2.9 Améliorer la qualité des services

publics Les systèmes décisionnels aident à :

V' Analyser la satisfaction des citoyens

vis-à-vis des services publics fournis (éducation, santé,

sécurité, etc.).

V' Identifier les domaines d'amélioration dans

la prestation des services publics et prendre des mesures correctives.

V' Suivre les résultats des réformes

administratives ou des changements dans la manière de fournir des

services publics.

1.3 DIFFERENCE ENTRE UN SYSTEME D'AIDE À LA DECISION

(SAD) ET UN SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION (SIG).

Un système d'aide à la décision (SAD) et

un système d'information de gestion (SIG) sont deux types de

systèmes informatiques qui aident les organisations à prendre des

décisions et à gérer les informations de manière

plus efficace. Bien qu'ils aient des objectifs complémentaires, ils

jouent des rôles distincts dans la gestion d'une organisation. 2

Page | 10

1.3.1 Système d'Aide à la Décision

(SAD)

Un Système d'Aide à la Décision (SAD) est

un ensemble de processus, de technologies et d'outils utilisés pour

soutenir les décideurs dans la prise de décisions complexes. Les

SAD sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit d'analyses

basées sur des données et des scénarios multiples.

I Objectifs d'un SAD :

? Analyser des données complexes :

Le SAD est conçu pour traiter de grandes

quantités de données provenant de différentes sources afin

d'aider les décideurs à comprendre des phénomènes

complexes et à prendre des décisions stratégiques.

? Faciliter les prévisions :

Un SAD aide à la prévision et à la

simulation de différents scénarios basés sur des tendances

passées ou des modèles statistiques.

? Améliorer la prise de décision :

En fournissant des rapports, des tableaux de bord, des

graphiques et des analyses, le SAD soutient les gestionnaires en leur

permettant de prendre des décisions basées sur des faits et non

sur des intuitions.

? Gérer l'incertitude :

Lors de la prise de décision, le SAD peut gérer

des éléments d'incertitude et de risque en simulant

différents scénarios et en offrant des options possibles.

Exemples de SAD dans le secteur public :

I Dans une direction provinciale de la fonction publique, un

SAD peut être utilisé pour analyser la performance des agents,

identifier les besoins en formation, ou optimiser les ressources humaines en

fonction des projets à venir.

Page | 11

1.3.2 Système d'Information de Gestion (SIG)3

Un Système d'Information de Gestion (SIG) est un

système qui aide à la gestion des opérations quotidiennes

d'une organisation en facilitant la collecte, le stockage, le traitement et la

distribution de l'information. Il soutient la gestion opérationnelle et

tactique et se concentre principalement sur les informations qui sont

essentielles pour les processus administratifs et logistiques

internes.4

? Objectifs d'un SIG :

? Collecter et organiser les données : Un SIG

centralise les données opérationnelles provenant des

différents services (ressources humaines, finance, etc.) pour en

faciliter l'accès et l'exploitation.

? Automatiser les processus internes : Un SIG aide à

automatiser des tâches courantes, comme la gestion des dossiers des

agents, le suivi des dépenses, ou l'enregistrement des performances.

? Soutenir la gestion quotidienne : Contrairement au SAD qui

est plus axé sur la décision stratégique, le SIG soutient

la gestion quotidienne de l'organisation en fournissant des outils pour

gérer les opérations, comme la comptabilité, la

planification, les ressources humaines et la gestion des stocks.

? Optimiser l'efficacité : En réduisant la

duplication des efforts et en rationalisant les processus, un SIG aide à

améliorer l'efficacité des opérations.

1.3.3 Composants principaux d'un SIG :

1. Base de données : Contient toutes les informations

relatives à la gestion quotidienne de l'organisation.

2. Module d'application : Permet de gérer

différentes fonctions comme la gestion des ressources humaines, la

gestion des finances, la logistique, etc.

3. Interface utilisateur : Permet aux employés de

saisir et d'extraire des informations à partir du système.

3 R SHARDA, D DELEN, E TURBAN, Business

intelligence: a managerial perspective on analytics, Ed. Third 2014,

P. 37-42

4 C. LAUDON et JANE P. LAUDON, Management

information systems: managing the Digital Firm Ed.seventeenth, 2008,

P.122.

Page | 12

4. Outils de gestion : Ces outils permettent de suivre les

opérations, de générer des rapports et de prendre des

décisions opérationnelles. 1.3.4 Différences entre

un SAD et un SIG5

|

CRITERE

|

SYSTEME D'AIDE A LA

DECISION (SAD)

|

SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION (SIG)

|

|

Objectif principal

|

Aider à la prise de décision stratégique et

tactique

|

Gérer les opérations

quotidiennes et le

fonctionnement interne

|

|

Type de données traitées

|

Données analytiques et

stratégiques

|

Données opérationnelles,

administratives et

fonctionnelles

|

|

Utilisation

|

Décisions complexes et

analyses de scénarios

multiples

|

Gestion de l'information

quotidienne, gestion des

tâches

opérationnelles

|

|

Orientation temporelle

|

À long terme, avec des

prévisions et des projections

|

À court et moyen terme, orienté vers les

activités quotidiennes

|

|

Exemple

|

Prise de décision sur

l'allocation des ressources

humaines, prévisions

budgétaires

|

Suivi des heures de travail des agents, gestion des

dépenses quotidiennes

|

|

Composants principaux

|

Outils d'analyse, bases de

données décisionnelles,

rapports interactifs

|

Applications de gestion, bases

de données opérationnelles,

outils de suivi

|

Tableau I-1 Différences entre un SAD et un SIG6

1.3.5 Relation entre un SAD et un SIG

Un SAD et un SIG peuvent être utilisés de

manière complémentaire dans une organisation. Tandis que le SIG

permet de gérer les opérations quotidiennes et d'assurer le bon

fonctionnement de l'administration, le SAD permet d'exploiter les

données provenant du SIG pour effectuer des analyses

stratégiques. Par exemple :

? Un SIG collectera des données sur les performances

des agents, les budgets alloués et les tâches accomplies.

? Un SAD prendra ces données et effectuera des

analyses, des simulations ou des prévisions pour aider à la

réallocation des

5 Laudon, K. C., & Laudon, J. P., Management

Information Systems: Managing the Digital Firm 15e Edition,

2018.

6 Laudon, K. C., & Laudon, J. P., Management

Information Systems: Managing the Digital Firm 15e Edition,

2018.

Les principales fonctions d'un système

décisionnel dans la gestion des ressources humaines sont les suivantes

:

Page | 13

ressources, à la formation des agents, ou à

l'optimisation des performances.

Le Système d'aide à la Décision (SAD) est

utilisé pour prendre des décisions stratégiques complexes

à partir de données analytiques et des prévisions, tandis

que le Système d'information de Gestion (SIG) soutient la gestion des

processus administratifs et opérationnels quotidiens.

1.3.6 Types de systèmes décisionnels

:

? Système d'Information Décisionnelle (SID) : Un

SID regroupe des technologies, des processus et des outils permettant de

traiter des données pour faciliter la prise de décision.

? Système de Support à la Décision (DSS)

: Un DSS est un système interactif qui permet de soutenir les prises de

décision complexes en analysant de grandes quantités de

données.

1.4 COMPOSANTS D'UN SYSTEME DECISIONNEL

Un système décisionnel efficace se compose

généralement de plusieurs éléments :

1. Sources de données : Les

données brutes provenant de différentes sources qui alimenteront

le système.

2. Système d'intégration des

données : La manière dont les données sont

collectées, intégrées et nettoyées pour être

utilisées efficacement.

3. Base de données décisionnelle :

Un entrepôt de données (Data Warehouse) qui permet de

stocker et d'organiser les informations historiques et actuelles.

4. Outils d'analyse : Des outils permettant

de traiter et d'analyser les données (ex. : SQL, Python, R, Tableau,

Power BI).

5. Interface utilisateur : La plateforme

où les gestionnaires et responsables RH peuvent accéder aux

informations et visualiser les résultats des analyses (rapports,

graphiques, tableaux de bord).

1.5. LES FONCTIONNALITÉS D'UN SYSTÈME

DÉCISIONNEL

Page | 14

? Collecte et stockage des données :

Le système recueille des données relatives aux

agents (par exemple, évaluations de performance, absences, formations

suivies).

? Traitement des données :

Il traite les données pour en extraire des informations

pertinentes sur la performance des agents.

? Analyse et visualisation des données :

Le système permet d'effectuer des analyses

statistiques, de générer des rapports et des graphiques

permettant aux responsables RH de mieux comprendre la performance des

agents.

? Prise de décision :

Sur la base des informations analysées, le

système fournit des recommandations ou alertes pour améliorer la

gestion des agents.

1.6 LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

CONSTITUTIFS DU SYSTÈME DÉCISIONNEL

1.6.1 Les sources de données :

Les sources de données sont souvent diverses et

variées et le but est de trouver des outils et en fin de les extraire,

de les nettoyer, de les transformer et de les mettre dans l'entrepôt de

données. Ces sources de données peuvent être de fichiers de

type Excel, des bases de données opérationnelles d'une entreprise

ou fichiers plats.

1.6.2 L'entrepôt de données :

Il est le coeur du système décisionnel et

demande une analyse profonde de la part de maitre d'ouvrage.

La conception d'un data Waterhouse diffère de la

conception d'une base de données relationnelles.

En effet, alors que les bases de données relationnelles

tendant le plus souvent à être normalisées, les bases des

données multidimensionnelles, elles sont normalisées en

respectant le modèle en étoile ou en flocon.7

7 Bertino E., Ferrari E., Guerrini G., Merlo I.,

"Extending the ODMG Object Model with Composite Objects", OOPSLA'98,

Vancouver (Canada), 1998, p.56

Page | 15

1.6.3. Le service OLAP ou serveur d'analyse

Le serveur OLAP est opposé à OLTP et a pour but

d'organisé les données à analyser par domaine ou par

thème et d'en ressortir des résultats pertinents pour le

décideur. Les résultats sont obtenus par différents

algorithmes de datamining (fouille de données) du serveur d'analyse. Ces

résultats peuvent amener l'organisation à prendre de très

bonnes décisions en vue d'améliorer le rendement de leurs

entreprises.

1.7 LES SOURCES DE DONNÉES DANS UN SYSTÈME

DÉCISIONNEL

Les données utilisées dans un système

décisionnel proviennent de diverses sources internes et externes

à l'organisation. Dans le cadre de l'analyse de la performance des

agents à la direction provinciale de la fonction publique, les sources

de données peuvent inclure :

1.7.1 Sources internes

1. Systèmes de gestion des ressources humaines

(SIRH) :

Ce sont des logiciels qui gèrent toutes les

données relatives aux employés, comme les dossiers des agents,

les évaluations de performance, les historiques de formation, et les

absences. Ces informations sont cruciales pour le suivi des performances des

agents au quotidien.

2. Rapports de performance :

Les évaluations annuelles de performance, les rapports

de superviseurs et les auto-évaluations des agents permettent de

collecter des informations qualitatives et quantitatives sur la performance

individuelle.

3. Système de gestion des congés et

absences :

Ce système enregistre toutes les absences des agents

(congés, maladies, retards), qui peut être un indicateur

clé de la performance d'un agent, en particulier pour évaluer son

assiduité et son engagement.

4. Données salariales :

Les informations relatives à la

rémunération, aux primes et aux avantages sociaux des agents

peuvent également faire partie du système décisionnel. Ces

données peuvent être croisées avec les performances pour

déterminer si la rémunération est proportionnelle à

la performance.

Page | 16

5. Système de gestion des formations :

Les données liées aux formations suivies par les

agents sont importantes pour évaluer les compétences acquises et

leur impact sur les performances professionnelles. La gestion des

compétences et de la formation continue est un facteur essentiel pour

l'amélioration de la performance des agents.

1.7.2 Sources externes

1. Données sectorielles et comparatives :

Les comparaisons avec d'autres directions provinciales ou

d'autres institutions publiques permettent d'avoir une vision comparative des

performances. Ces données peuvent provenir d'enquêtes

sectorielles, de rapports gouvernementaux ou d'études de

benchmarking.

2. Normes et standards externes :

Les indicateurs de performance (KPI) peuvent aussi être

influencés par des normes externes, telles que les directives de la

fonction publique, les lois sur la gestion des ressources humaines, et les

meilleures pratiques dans le secteur public.

3. Sondages de satisfaction des citoyens :

Les enquêtes de satisfaction des citoyens ou des usagers

peuvent fournir des données externes sur la qualité du service

fourni par les agents, ce qui peut être un indicateur indirect de leur

performance.

1.7.3 Intégration des sources de données

Le système décisionnel doit être capable

de collecter, intégrer et structurer les données provenant de ces

différentes sources de manière cohérente. Cela

nécessite une intégration des systèmes (par exemple, SIRH,

outils de gestion des congés) et l'utilisation de bases de

données centralisées qui stockent et organisent ces informations

pour les rendre accessibles et utilisables.

1.8 AVANTAGES D'UN SYSTÈME DÉCISIONNEL DANS

LA GESTION DE LA PERFORMANCE DES AGENTS

Un système décisionnel bien conçu

présente plusieurs avantages pour l'analyse de la performance des

agents, notamment :

Page | 17

1. Objectivité dans l'évaluation des

performances : En utilisant des données et des indicateurs

quantifiables, le système permet d'avoir une évaluation plus

objective et plus précise des performances des agents.

2. Suivi de la progression : Il permet de suivre les

performances des agents dans le temps et de détecter les

évolutions (améliorations ou détériorations), ce

qui facilite les ajustements dans la gestion des ressources humaines.

3. Optimisation de la prise de décision : Les

responsables RH peuvent prendre des décisions éclairées en

utilisant les rapports générés par le système,

qu'il s'agisse de promotions, de formations, ou d'actions correctives pour

améliorer la performance des agents.

4. Amélioration continue : Grâce à une

collecte et une analyse régulières des données, le

système favorise l'amélioration continue de la gestion des

ressources humaines, en fournissant des données concrètes sur

lesquelles baser les futures actions.

I.9. LES APPORTS DES SYSTÈMES

DÉCISIONNELS

Dans beaucoup de nos entreprises ; il est difficile

d'expliquer aux dirigeants que l'on doit parfois dépenser beaucoup

d'argent pour analyser et manipuler des données existant dans le

système d'information de l'entreprise8.

Les apports de systèmes décisionnel sont aussi

défais réels. Ils peuvent être classés en deux

catégories.

? L'amélioration de l'efficacité de la

communication et de la distribution des informations de pilotage ;

? L'amélioration du pilotage des entreprises

résultant de meilleures décisions à prendre plus

rapidement ;

Si le premier point est aisément compréhensible,

présente peu de risque de mise en oeuvre et pose peu de problème

d'évaluation ce n'est clairement pas en revanche une source de gains

significative. Il sera difficile le plus souvent de justifier les couts d'un

projet sur cette seule promesse.

La seconde catégorie a nettement plus de potentiel de

gains. Mais il faut bien reconnaitre que le risque de ne pas atteindre les

objectifs initiaux

8 S. Kelly, John Wiley & Sons « Data

Warehousing - The Route to Mass Customization », 1996, p.13.

Page | 18

sont réels sans parler d'énormes

difficultés d'évaluation des bénéfices

escomptés.

Les bénéfices de ce type le plus souvent

cités sont les suivants :

V' Unicité des chiffres, une seule

vérité acceptée par tous ;

V' Meilleure planification ;

V' Amélioration de la prise de décision

;

V' Amélioration de l'efficacité des

processus ;

V' Amélioration de la satisfaction des clients et

des fournisseurs ;

V' Amélioration de la satisfaction des

employés.

1.10 LES ENJEUX DE L'INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

De nos jours, les données applicatives métier

sont stockées dans une ou plusieurs bases de données

relationnelles ou non relationnelles. Ces données sont extraites,

transformées et chargées par un outil de type ETL.

Un entrepôt de données (data Waterhouse) peut

prendre la forme d'un data Mart. En règle générale, le

data Waterhouse globalise toutes les données applicatives de

l'entreprise tandis que les data Marts, généralement

alimentés à partir des données du data Waterhouse sont des

sous-ensembles d'information concernant un métier particulier de

l'entreprise.

1.11 LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE

L'INFORMATIQUE

DÉCISIONNELLE

Un système d'information décisionnel assure

quatre fonctions fondamentales, à savoir : la collecte,

l'intégration, la diffusion et la présentation des

données. A ces quatre fonctions s'ajoute une fonction de contrôle

du système d'information décisionnelle lui-même,

l'administration.9

a) Collecte

La collecte est l'ensemble des taches consistant à

détecter, sélectionner, extraire et à filtrer les

données brutes issues des environnements pertinents compte tenu du

périmètre du système d'information décisionnel

(SID).

9 Bret F., Teste O., "Construction Graphique

d'Entrepôts et de Magasins de Données", INFORSID'99, La Garde

(France), Juin 1999.

10 Chaudhuri S., Dayal U., "An Overview of Data

Warehousing and OLAP Technology", ACM SIGMOD Record, 26(1), 1997, p.112

Page | 19

b) Intégration

L'intégration consiste à concentrer les

données collectées dans un espace unifié, dont le socle

informatique essentiel est l'entrepôt.

Élément central du dispositif, il permet aux

applications décisionnelles de bénéficier d'une source

d'information commune, homogène, normalisée et fiable,

susceptible de masquer la diversité de l'origine des données.

Une synchronisation (d'intégrer en même temps ou

à la même date de valeur des événements reçus

ou constatés de manière décalée ou

déphasée).

c) La diffusion ou la distribution

L'objectif prioritaire est de segmenter les données en

contextes informationnels fortement cohérents, simples à utiliser

et correspondant à une activité décisionnelle

particulière.

Très souvent, un contexte de diffusion est

multidimensionnel, c'est-à-dire modélisable sous la forme d'un

hyper cube, il peut alors être mis à disposition à l'aide

d'un outil OLAP.10

d) Présentation

Cette quatrième fonction, la plus visible pour

l'utilisateur, régit les conditions d'accès de l'utilisateur aux

informations. Elle assure le fonctionnement du poste de travail, le

contrôle d'accès, la prise en charge des requêtes, la

visualisation des résultats sous une forme ou une autre.

e) Administration

C'est la fonction transversale qui supervise la bonne

exécution de toutes les autres ; elle pilote le processus de mise

à jour des données, la documentation sur les données et

sur les métadonnées, la sécurité, les sauvegardes,

la gestion des incidents.

1.12. DÉFINITION DES MODÈLES DE

DONNÉES DÉCISIONNELS

Un modèle de données s'applique

généralement à une application ou à un ensemble

d'applications dont le périmètre et la définition sont

arrêtés en amont du projet. Ceci est valable pour toute

application informatique.

Page | 20

Mais ce principe s'applique d'une manière

particulière dans les projets décisionnels.

Consommateur de données et producteur d'informations,

un SID est nécessairement un dispositif à double face puisque

:

? Il combine des données d'origines diverses,

généralement opérationnelles ;

? Il met des données à disposition selon des

objectifs informationnels.

Par rapport aux sources de données qui l'alimentent, le

data Waterhouse est sous-tendu par un modèle fédérateur ou

intégrateur. Mais ce modèle n'est pas directement

représentatif des points de vue informationnels éventuellement

multiples et changeants des utilisateurs du SID. Or le SID ne vaut que pour les

restitutions informationnelles qu'il offre. Le véritable modèle

de données décisionnel est donc celui qui reflète la mise

à disposition ou encore la diffusion des données, et non leur

concentration.

Un SID comporte donc en réalité au moins deux

Modèles Conceptuels de Données. L'un des deux représente

l'intégration des sources opérationnelles à partir

desquelles s'alimente le système. Il se conçoit et se normalise

selon une démarche traditionnelle de génie logiciel, qui n'a pas

lieu d'être développée ici. L'autre, celui que nous

examinons dans ce chapitre, correspond à la structure informationnelle

destinée à supporter les requêtes des utilisateurs. C'est

le MCD de diffusion. C'est ce dernier qui représente la structure selon

laquelle l'information doit être mise à disposition ; il constitue

la spécification fonctionnelle du SID11.

Conclusion partielle

Dans ce chapitre, nous avons traité les

généralités sur les systèmes décisionnels

(Business Intelligence) ; avons défini l'informatique

décisionnelle, l'architecture de systèmes décisionnels et

ses différents enjeux avec leurs fonctions ; et avons abordé les

systèmes décisionnels qui sont des systèmes qui permettent

aux décideurs des entreprises de prendre des décisions optimales

et importantes pour une meilleure gestion des leurs entreprises. Le chapitre

suivant abordera les notions de Data werahouse.

11 Groupe EVOLUTION. F. Bret. T. Cruanees. I.

Guessarian. E. Metais. M-C. Rousset. S. Schwer. O. Teste. G. Zurfluh,

Ingénerie des systèmes d'information, édition

HERMES, 2001, p.38

Page | 21

CHAPITRE II: LE DATA WAREHOUSE

2.0 INTRODUCTION

Les entrepôts des données intègrent des

informations en provenance de différentes sources, souvent reparties et

hétérogènes ayant pour objectif de fournir une vue globale

de l'information aux analystes et aux décideurs.

La construction et la mise en oeuvre d'un entrepôt de

données représentent une tâche complexe qui se compose de

plusieurs étapes.

La première est l'analyse des sources de données

et l'identification des besoins des utilisateurs, la deuxième correspond

à l'organisation des données à l'intérieur de

l'entrepôt. En fin, la troisième sert à établir

divers outils d'interrogation, d'analyse, et de fouille de données.

Chaque étape présente des problèmes

spécifiques. Ainsi, par exemple, lors de la première

étape, la difficulté principale consiste en l'intégration

des données, de manière à ce qu'elles soient de

qualité pour leur stockage. Pour l'organisation, il existe plusieurs

problèmes comme la sélection des vues à

matérialiser, le rafraichissement de l'entrepôt, la gestion de

l'ensemble de données courantes et historisées.

En ce qui concerne le processus d'interrogation, nous avons

besoin des outils performants et conviviaux pour l'accès et l'analyse de

l'information.

2.1 DÉFINITION D'UN DATA WAREHOUSE (DW)12

Un entrepôt de données est une collection de

données orientées sujet, intégrées, non volatiles

et historisées, organisées pour le support d'un processus d'aide

à la décision. Nous détaillons ces caractéristiques

:

V' Orientées sujet : les données des

entrepôts sont organisées par sujet plutôt que par

application, par exemple, une chaine de magasins d'alimentation organise les

données de son entrepôt par rapport aux ventes qui ont

été réalisées par produit et par magasin, au cours

d'un certain temps.

V' Intégrées : les données provenant de

différentes sources doivent être intégrées, avant

leur stockage dans l'entrepôt de données.

12 Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y.,

Vassiliadis P., "Fundamentals of Data Warehouses", Ed. Springer Verlag,

ISBN 3-540-65365-1, 1999, p.187

Page | 22

L'intégration, c'est à dire la mise en

correspondance des formats, permet d'avoir une cohérence de

l'information.

V' Non volatiles : à la différence des

données opérationnelles, celles de l'entrepôt sont

permanentes et ne peuvent pas être modifiées. le rafraichissement

de l'entrepôt consiste à ajouter de nouvelles données, sans

modifier ou perdre celles qui existent.

V' Historisées : la prise en compte de

l'évolution des données est essentielle pour la prise de

décision qui, par exemple, utilise des techniques de prédication

en s'appuyant sur les évolutions passées pour prévoir les

évolutions futures.

2.2 OBJECTIF DU DATA WARE HOUSE

L'atout principal d'une entreprise réside dans les

informations qu'elle possède. Les informations se présentent

généralement sous deux formes : les systèmes

opérationnels qui enregistrent les données et le Data Warehouse.

En bref, les systèmes opérationnels représentent

l'emplacement de saisie des données, et l'entrepôt de

données l'emplacement de restitution13.

Ainsi voici les objectifs fondamentaux du data warehouse :

Rendre accessibles les informations de l'entreprise : le

contenu de l'entrepôt doit être compréhensible et

l'utilisateur doit pouvoir y naviguer facilement et avec rapidité. Ces

exigences n'ont ni frontières, ni limites. Des données

compréhensibles sont pertinentes et clairement définies. Par

données navigables, on n'entend que l'utilisateur identifie

immédiatement à l'écran le but de ses recherches et

accède au résultat en un clic.

Rendre cohérente les informations d'une l'entreprise :

les informations provenant d'une branche de l'entreprise peuvent être

mise en corrélation avec celles d'une autre branche. Si deux

unités de mesure portent le même nom, elles doivent alors

signifier la même chose. A l'inverse, deux unités ne signifiant

pas la même chose doivent être définie différemment.

Une information cohérente suppose une information de grande

qualité. Cela veut dire que l'information est prise en compte et qu'elle

est complète.

13 Samos J., Saltor F., Sistrac J., Bardés A.,

"Database Architecture for Data Warehousing: An evolutionary Approach",

DEXA'98, Vienna (Austria), 1998, p.72

14 AHMED T., MIQUEL M., LAURINI R., «

Continuous data warehouse: concepts, challenges and potentials »,

Proc. of the 12th International Conference on Geoinformatics, 2004, p.

157-164.

Page | 23

Constituer une source d'information souple et adaptable :

l'entrepôt de données est conçu dans la perspective de

notifications perpétuelle, l'arrivé de question nouvelles ne doit

bouleverser ni les données existantes ni les technologies. La conception

de Data Mart distincts composant un entrepôt de données doit

être répartie et incrémentielle.

Représenter un bastion sécurisé qui

protège la capitale information : l'entrepôt de données ne

contrôle pas seulement l'accès aux données, mais il offre

à ses gestionnaires une bonne visibilité des utilisations.

Constituer la base décisionnelle de l'entreprise :

l'entrepôt de données recèle en son sein les informations

propres à faciliter la prise de décisions.

2.3. LES COMPOSANTS DE BASE DU DATA WAREHOUSE14 ? Le

système source :

Système opération d'enregistrement, dont la

fonction consiste à capturer les transactions liées à

l'activité.

? Zone de préparation des données :

Ensemble des processus qui nettoient, transforment, combinent,

archivent, suppriment les doublons, c'est-à-dire prépare les

données sources en vue de leur intégration puis de leur

exploitation au sein du Data Warehouse. La zone de préparation des

données ne doit offrir ni service des requêtes, ni service de

présentation.

? Serveur de présentation :

Machine cible sur laquelle l'entrepôt de données

est stocké et organisé pour répondre en accès

direct aux requêtes émises par des utilisateurs, les

générateurs d'état et les autres applications.

? Data Mart :

Sous-ensemble logique d'un Data Warehouse, il est

destiné à quelques utilisateurs d'un département.

? Entrepôt de données :

Source de données interrogeable de l'entreprise. C'est

tout simplement l'union des Data Marts qui le composent. L'entrepôt de

Toutes informations de l'environnement du Data Warehouse qui

ne constituent pas les données proprement dites.

Page | 24

données est alimenté par la zone de

préparation des données. L'administrateur de l'entrepôt de

données est également responsable de la zone de

préparation des données.

+ OLAP (On Line Analytic Processing) :

Activité globale de requêtage et de

présentation de données textuelles et numériques contenues

dans l'entrepôt de données ; style d'interrogation et de

présentation spécifiquement dimensionnel.

+ ROLAP (Relational OLAP) :

Ensemble d'interface utilisateur et d'applications donnant une

vision dimensionnelle des bases de données relationnelles.

+ MOLAP (Multidimensional OLAP) :

Ensemble d'interface utilisateur et d'applications dont

l'aspect dimensionnel est prépondérant.

+ Application utilisateur :

Ensemble d'outils qui interrogent, analysent et

présente des informations répondant à un besoin

spécifique. L'ensemble des outils minimal se compose d'outil

d'accès aux données, d'un tableur, d'un logiciel graphique et

d'un service d'interface utilisateur, qui suscite les requêtes et

simplifie la présentation de l'écran aux yeux de

l'utilisateur.

+ Outil d'accès aux données : client de

l'entrepôt de données. + Outil de requête :

Types spécifique d'outil d'accès aux

données qui invite l'utilisateur à formuler ses propres

requêtes en manipulant directement les tables et leurs jointures.

+ Application de modélisation :

Type de client de base de données sophistiqués

doté de fonctionnalités analytiques qui transforment ou mettent

en forme les résultats obtenus ;

+ Métadonnées :

Page | 25

2.4. CARACTÉRISTIQUES D'UN DATA WAREHOUSE15

Un Data Warehouse est une base de données conçue

pour l'interrogation et l'analyse plutôt que le traitement de

transactions. Il contient généralement des données

historiques dérivées de données transactionnelles, mais il

peut comprendre des données d'autres origines.

Les Data Warehouse séparent la charge d'analyse de la

charge transactionnelle. Ils permettent aux entreprises de consolider des

données de différentes origines.

Au sein d'une même entité fonctionnelle, le Data

Warehouse joue le rôle d'outil analytique.

En complément d'une base de données, un Data

Warehouse inclut une solution d'extraction, de transformation et de chargement

(ETL), des fonctionnalités de traitement analytique en ligne (OLAP) et

de Data mining, des outils d'analyse client et d'autres applications qui

gèrent le processus de collecte et de mise à la disposition de

données.

2.5 ARCHITECTURE D'UN DATA WERAHOUSE16

Figure II-1 architecture d'un data werahouse

3.6 L'ETL

Une fois la structure du datawarehouse définie, les

données doivent être insérées. L'outil qui va

permettre le remplissage de notre base est l'ETL (Extract-Transform-Loading).

Comme son nom l'indique, il commence par extraire les données provenant

de différentes sources (Excel, MySQL...), les transforme si besoin est,

puis les charge dans le data warehouse.

15 INMON W.-H., Building the data warehouse, QED

Publishing Group, 1992, p.57.

16 TSHIMANGA Célestin, Cours d'info

centre, UNIKAN L2 info, 2025, P32.

Page | 26

Figure II-2 Data werahouse avec ETL

2.7 ENTREPÔTS ET BASES DE DONNÉES

Dans l'environnement des entrepôts de données,

les opérations, l'organisation des données, les critères

de performance, la gestion des métadonnées, la gestion des

transactions et le processus de requêtes sont très

différents des systèmes de bases de données

opérationnels.

Les SGBD ont été créés pour les

applications de gestion de systèmes transactionnels. Par contre, les

entrepôts de données ont été conçus pour

l'aide à la prise de décision. Ils intègrent les

informations qui ont pour objectif de fournir une vue globale de l'information

aux analystes et aux décideurs.

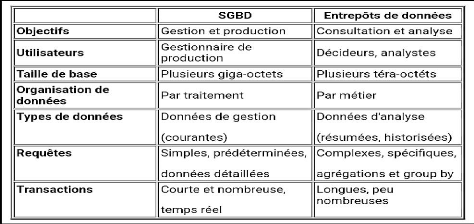

Le tableau suivant résume les différences entre

les systèmes de gestion de bases de données et les

entrepôts de données.

Tableau II-1 : Différence entre SGBD et

entrepôts de données

Page | 27

2.7.1 Rôle d'un entrepôt de données

Le rôle primordial d'un data warehouse apparait ainsi

évident dans une stratégie décisionnelle. L'alimentation

du data warehouse en est la phase la plus critique.

En effet, importer des données inutiles en portera de

nombreux problèmes, cela consommera des ressources système et du

temps. De plus, cela rendra le service d'analyse plus lent. Autre point

à prendre en compte est la périodicité d'extraction des

données ;

effectivement, le plus souvent, les opérations de

collecte de données sont couteuses en ressource pour la base

accédée.17

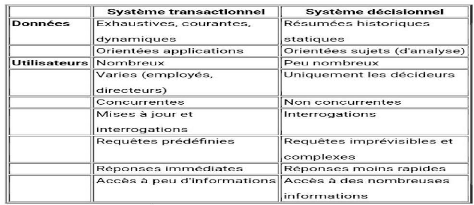

2.7.2 Systèmes transactionnels et systèmes

décisionnels

Les Système de Gestion de Base de Donnée (SGBD)

ont été créés pour gérer de grands volumes

d'information contenus dans les différents systèmes

opérationnels qui appartiennent à l'entreprise.

Ces données sont manipulées en utilisant des

processus transactionnels en ligne, parallèlement à

l'exploitation de l'information contenue dans ces systèmes

opérationnels, les dirigeants des entreprises ont besoin d'avoir une

vision globale concernant toute cette information pour faire des calculs

prévisionnels, des statistiques ou pour établir des

stratégies de développement et d'analyses des tendances.

Tableau 2 : compare les caractéristiques des

systèmes

17 Dayal U., Blaustein B. T., Buchmann A. P., Chakravarthy U.

S., Hsu M., Ledin R., McCarthy D. R., Rosenthal A., Sarin S. K., Carey M. J.,

Livny M., Jauhari R., "The HiPAC Project: Combining Active Databases and

Timing Constraints", ACM SIGMOD Record, 17(3), Chicago (Illinois, USA),

1988, p.312-322

18 R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite, Concevoir

et déployer un data warehouse, Eyrolles, Paris, 2000, p.79

Page | 28

II.4.3 Différence entre le système OLTP et le

Data warehouse

Les Data Warehouse et les Systèmes OLTP (On Line

Transaction Processing) répondent à besoins très

différents. Les Data Warehouse conçu pour prendre en charge des

interrogations ad hoc. La taille du Data Warehouse n'est pas connue à

l'avance. Par conséquent, celui-ci doit être optimisé pour

offrir de bonnes performances dans le cadre d'opérations d'interrogation

très diverses. Les systèmes OLTP prennent

généralement en charge des opérations

prédéfinies. Les applications peuvent être

réglées ou conçues spécifiquement pour ces

opérations.

Un Data Warehouse est mise à jour

régulièrement par les processus ETL (Extraction, Transformation

and Loading), un système de chargement de données en masse

soigneusement défini et contrôlé. Il n'est pas mis à

jour directement par les utilisateurs. Dans les systèmes OLTP, les

utilisateurs exécutent régulièrement des instructions qui

modifient les données de la base. La base de données OLTP est

à jour en permanence et elle reflète l'état actuel de

chaque transaction18.

De manière générale, une interrogation

portant sur un Data Warehouse balaye des milliers voire des millions de lignes.

En revanche, une opération OLTP standard accède à quelque

enregistrement seulement.

Le Data Warehouse contient généralement des

données correspondant à plusieurs mois ou années. Cela

permet d'effectuer des analyses historiques. Les systèmes OLTP

contiennent généralement des données quelque semaine ou

mois. Ils conservent uniquement des données historiques

nécessaires à la transaction en cours.

2.8 LA PROBLÉMATIQUE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise construit un système décisionnel

pour améliorer sa performance, elle doit décider et anticiper en

fonction de l'information disponible et capitaliser sur ses

expériences.

? Entreprise : est une organisation

dotée d'une mission et d'un objectif métier. Elle doit sa raison

d'être ou sa pérennité au travers de différent

objectifs (sécurité, développement, rentabilité

...). Par voie de conséquence, cette organisation humaine est

dotée d'un centre décision.

Page | 29

? Rôle de décideur :

Il peut être le responsable de l'entreprise, le

responsable d'une fonction ou d'un secteur. Il est donc celui qui engage la

pérennité ou la raison d'être de l'entreprise. Pour ces

raisons, il doit s'entourer de différents moyens lui permettant une

prise de décision la plus pertinente. Parmi ces moyens, les Data

Warehouse ont une place primordiale.

2.9. SCHÉMAS D'UN DATA WAREHOUSE

Un schéma est un ensemble d'objets de la base de

données tels que les tables, des vues, des vues

matérialisées, des index et des synonymes. La conception du

schéma d'un Data Warehouse est guidée par le modèle des

données source et par les besoins utilisateurs.

2.9.1 Tables des faits :

Une table de faits comprend généralement des

colonnes de deux types : celles qui contiennent des faits numériques

(souvent appelés indicateurs) et celles qui servent de clé

étrangère vers les tables de dimension. Une table de faits peut

contenir des faits détaillés ou agrégées. Les

tables contenant des faits agrégés sont souvent appelées

tables agrégées. Une table de faits contient

généralement de faits de même niveau d'agrégation.

La plupart des faits sont additifs, mais ils peuvent être semi-additifs

ou non additifs. Les faits additifs peuvent être agrégés

par simple addition arithmétique. C'est par exemple le cas des ventes.

Les faits non additifs ne peuvent pas être additionnés du tout.

C'est le cas des moyennes. Les faits semi-additifs peuvent être

agrégés selon certaines dimensions mais pas selon d'autres.

2.9.2 Tables des dimensions :

Une dimension est une structure comprenant une ou plusieurs

hiérarchies qui classent les données en catégories. Les

dimensions sont des étiquettes descriptives fournissant des informations

complémentaires sur les faits, qui sont stockées dans les tables

de dimension. Il s'agit normalement de valeurs textuelles descriptives.

Plusieurs dimensions distinctes combinées avec les faits permettant de

répondre aux questions relatives à l'activité de

l'entreprise. Les données de dimension son généralement

collectées au plus bas niveau de détail, puis

agrégées aux niveaux supérieurs en totaux plus

intéressants pour l'analyse, ces agrégations ou cumuls naturels

au sein d'une table de dimension sont appelés des hiérarchies.

Les hiérarchies sont des structures logiques qui utilisent les niveaux

ordonnés pour organiser les données. Pour une dimension temps,

par exemple, une hiérarchie peut

19 TSHIMANGA Célestin, Cours d'info

centre, UNIKAN L2 info, 2025, P29.

Page | 30

agréger les données selon le niveau mensuel, le

niveau trimestriel, le niveau annuel. Au sein d'une hiérarchie, chaque

niveau est connecté logiquement aux niveaux supérieurs et

inférieurs. Les valeurs des niveaux inférieurs sont

agrégées en valeurs de niveau supérieur.

2.10. MODELISATION MULTIDIMENSIONNELLE

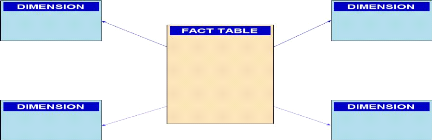

2.10.1 Le Schéma en Etoile19

Le schéma en étoile peut être le type le

plus simple de schéma de Data Warehouse, il est dit en étoile

parce que son diagramme entité/relation ressemble à une

étoile, avec des branches partant d'une table centrale. Un schéma

en étoile est caractérisé par une ou plusieurs tables de

faits, très volumineuses, qui contiennent les informations essentielles

du Data Warehouse et par un certain nombre de tables de dimension, beaucoup

plus petites, qui contiennent chacune des informations sur les entrées

associées à un attribut particulier de la table de faits. Une

interrogation en étoile est une jointure entre une table de faits et un

certain nombre de table de dimensions. Chaque table de dimension est jointe

à la table de faits à l'aide d'une jointure de clé

primaire à clé étrangère, mais les tables de

dimension ne sont pas jointes entre elles.

Le principal avantage du schéma en flocons est une

amélioration des performances des interrogations due à des

besoins réduits en espace de stockage sur disque et la petite

décisionnels. La manière la plus naturelle de modéliser un

Data Warehouse est la représenter par un schéma en étoile

dans lequel une jointure unique établit la relation entre la table de

faits et chaque table de dimension. Un schéma en étoile optimise

les performances en contribuant à simplifier les interrogations et

à raccourcir les temps de réponse.

Figure II-2 : schéma en étoile

Page | 31

2.10.2 Le Schéma en Flocon20

Les schémas en flocons normalisent les dimensions pour

éliminer les redondances. Autrement dit, les données de dimension

sont stockées dans plusieurs tables et non dans une seule table de

grande taille. Cette structure de schéma consomme moins d'espace disque,

mais comme elle utilise davantage de tables de dimension, elle nécessite

un plus grand nombre de jointures de clé secondaire.

Dans un schéma en flocon, cette même table de

faits, référence les tables de dimensions de premier niveau, au

même titre que le schéma en étoile.

Cette figure présente un schéma

multidimensionnel pour les ventes qui ont été

réalisées dans les magasins pour les différents produits

au cours d'un temps donné (jour) taille des tables de dimension à

joindre.

Figure II-3 : schéma d'un modèle en

flocon

2.10.3 schéma multi dimensionnel

Dans le modèle multi dimensionnel, le concept central

est le cube, lequel est constitué des éléments

appelés cellule qui peuvent contenir une ou plusieurs mesures. La

localisation de la cellule est faite à travers les axes, qui

correspondent chacun a une dimension.

20 TSHIMANGA Celestin, Op. Cit

Page | 32

Figure II-4 : Exemple de schéma

multidimensionnel

2.11 LE DATA MART

2.11.1 Introduction

Un DataMart est un sous-ensemble d'un entrepôt de

données ; il est généralement exploité dans les

entreprises pour restituer des informations ciblées sur un métier

spécifique, constituant pour ce dernier un ensemble d'indicateurs

à vocation de pilotage de l'activité et d'aide à la

décision. Un DataMart, selon les définitions, est issu ou fait

partie d'un Data Warehouse, et en reprend par

conséquvééé2ent la plupart des

caractéristiques.

2.11.2 Les définitions

Le DataMart est un ensemble de données ciblées,

organisées, regroupées et agrégées pour

répondre à un besoin spécifique à un métier

ou un domaine donné. Il est donc destiné à être

interrogé sur un panel de données restreint à son domaine

fonctionnel, selon des paramètres qui auront été

définis à l'avance lors de sa conception.

De façon plus technique, le DataMart peut être

considère de deux manières différentes, attribuées

aux deux principaux théoriciens de l'informatique décisionnelle,

bill inmon et Ralph Kimball :

? Définition d'Inmon:

Le DataMart est issu d'un flux de données provenant du

Data Warehouse. Contrairement a ce dernier qui présente le détail

des données pour toute l'entreprise, il a vocation à

présenter la donnée de manière spécialisée,

agrégée et regroupée fonctionnellement.

Page | 33

? Définition de Kimball :

Le DataMart est un sous-ensemble du Data Warehouse, constitue

de tables au niveau détail et à des niveaux plus agrèges,

permettant de restituer tout le spectre d'une activité métier.

L'ensemble des DataMarts de l'entreprise constitue le Data Warehouse.

2.11.3 La place du datamart dans l'entreprise

Le DataMart se trouve en toute fin de la chaine de traitement

de l'information. En règle générale, il se situe en aval

d'un Data Warehouse plus global à partir duquel il est alimenté,

dont il constitue en quelque sorte un extrait.

Un DataMart forme la principale interaction entre les

utilisateurs et les systèmes informatiques qui gèrent la

production de l'entreprise (souvent des ERP).

Dans un DataMart, l'information est préparée

pour être exploitée brute par les personnes du métier

auquel il se rapporte. Pour ce faire, il est appelé à être

utilisé via des logiciels d'interrogation de bases de données

(notamment des outils de reporting) afin de renseigner ses utilisateurs sur

l'état de l'entreprise à un moment donné (stock) ou sur

son activité (flux).

Le retrait de données inutiles :

Le DataMart ne contient que les données qui sont

strictement utiles aux utilisateurs. L'historisation des données : le

DataMart contient seulement la période de temps qui intéresse les

utilisateurs.

2.11.4 Data warehouse Et Data mart

La première étape d'un projet busines

intelligent est de créer un entrepôt central pour avoir une vision

globale des données de chaque service. Cet entrepôt porte le nom

de Data Warehouse.

On peut également parler de DataMart, si seulement une

catégorie de services ou métiers est concernée.

Par définition, un DataMart peut être contenu

dans un Data Warehouse, ou il peut être seulement issu de celui-ci.

Page | 34

2.11.5. Architecture d'un Datamart

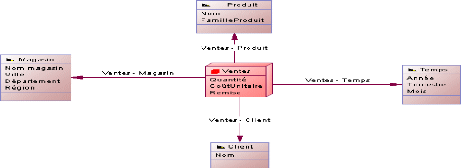

Figure II-5 : Architecture d'un Data Mart

2.11.6. Data Warehouse face à Data Mart

Les Data Marts représentent de toute évidence

une réponse rapide aux besoins des différents départements

de l'entreprise. Leur coût moindre et leur facilité d'emploi

permettent une implémentation rapide et un retour à

l'investissement presque immédiat. Il faut toutefois être prudent

lorsque des Datamarts sont ainsi crées pour plusieurs divisions.

Ces dernières utilisent souvent des

représentations différentes de certains concepts de gestion. Par

exemple, les départements finances et marketing peuvent tous deux

effectué un suivi des ventes réalisées par l'entreprise,

mais défini différemment ce concept. Plus tard, si un

employé du marketing a besoin de recueillir certaines informations

à partir du Data Marts des finances, l'entreprise sera confrontée

à un problème. Par conséquent, une vision unifiée

est nécessaire même pour concevoir des Datamarts par

département.

CONCLUSION PARTIELLE

Dans ce chapitre, nous avons traité l'entrepôt de

données et le data mart. Nous avons donné l'architecture d'un

entrepôt de données et celle du data mart. Nous avons

expliqué les différents composants qu'il intègre, les

types de données et les différents outils pour arriver à

la visualisation de l'information ; avons décrit les différents

modèles multidimensionnels pour la construction d'un entrepôt de

données, ainsi que les différentes opérations pour la

manipulation des données multidimensionnelles et le parallélisme

entre le deux, nous avons présenté

Page | 35

l'apport de DataMart dans les entreprises. Le chapitre suivant

abordera sur analyse préalable et spécification des besoins.

CHAPITRE III : ANALYSE PRÉALABLE ET

SPÉCIFICATION DES

BESOINS

3.0 INTRODUCTION

Pour garantir la réussite d'un projet informatique, il

est indispensable de procéder à une analyse rigoureuse des

besoins réels de l'organisation concernée. Le présent

chapitre se consacre à l'analyse préalable du contexte

organisationnel et fonctionnel de la Direction Provinciale de la Fonction

Publique, dans le but de définir clairement les exigences du

système décisionnel à mettre en place.

Cette étape permet non seulement de comprendre le

fonctionnement actuel du service, mais aussi d'identifier les faiblesses du

système existant en matière de suivi de la performance des

agents. À partir de cette analyse, les besoins fonctionnels et non

fonctionnels seront spécifiés avec précision, afin de

proposer une solution informatique cohérente, réaliste et

adaptée aux objectifs de performance de l'administration publique.

3.1. PRÉSENTATION DU CADRE D'ÉTUDE

3.1.1. Situation géographique

La Direction Provinciale de la Fonction Publique du Kasaï

Central est située dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du

Kasaï Central, en République Démocratique du Congo. Cette

ville se trouve au centre du pays, à une latitude d'environ 5° Sud

et une longitude de 22° Est. La ville de Kananga est un carrefour

administratif, commercial et politique de la région, facilitant ainsi la

centralisation des services publics provinciaux.

Elle est bornée par :

? Au nord par le bâtiment du fond social ;

? Au sud par l'hôtel de ville de Kananga ;

? À l'Est par le parquet général de

Kananga ;

? À l'Ouest par le bâtiment de ministère

provinciaux.

3.1.2. Historique

La Direction Provinciale de la Fonction Publique du Kasaï

Central est créé par l'ordonnance N° 80 du 28 août

1980 au même moment que le ministère de la fonction publique.

Page | 36

Elle a été mise en place à la suite de la

mise en oeuvre de la décentralisation prévue par la Constitution

de 2006. Autrefois centralisés à Kinshasa, les services de la

fonction publique ont progressivement été

déconcentrés puis décentralisés vers les provinces,

dans un souci de proximité administrative et de gouvernance locale. La

création de la direction provinciale visait à permettre une

gestion autonome et efficace des ressources humaines de l'État au niveau

local.

3.1.3. Statut juridique

La Direction Provinciale de la Fonction Publique est un

service public provincial rattaché au ministère de la Fonction

Publique au niveau national. Elle bénéficie d'une autonomie

administrative relative, tout en restant soumise aux orientations nationales.

Elle fonctionne conformément aux textes réglementaires en

vigueur.

3.1.4. Objet social de la DPFP

L'objet principal de la Direction Provinciale de la Fonction

Publique est d'assurer la gestion administrative, statutaire et technique des

agents de carrière des services publics de l'État au niveau

provincial. Cela comprend : l'enregistrement et la gestion des dossiers, la

régularisation des situations administratives, la planification des

besoins en personnel, l'organisation des concours, le suivi de la

carrière des agents, etc.

3.1.5. Durée d'existence de la DPFP

La Direction Provinciale de la Fonction Publique du Kasaï

Central existe depuis environ 2010. Sa mise en place s'inscrit dans la

dynamique de renforcement des institutions provinciales conformément

à la décentralisation.