|

REPUBLIQUE CONGO DEMOCRATIQUE DU MINISTERE DE

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

« U.KA. »

BP 70/KANANGA

Faculté des sciences économiques et

gestion

L'incidence de l'inflation sur la consommation

des

produits agricoles dans la ville de Kananga

Par : MUSANGA KALALA Samuel

Mémoire présenté en vue de

l'obtention du titre de Bachelier en sciences économiques.

Directeur : Professeur KAZADI

Kelvin

SEPTEMBRE 2025

I | Page

ÉPIGRAPHE

Il viendra un jour où ni les marchés, ni les

puissants, ni

l'égoïsme ne pourront étouffer le chant des

champs. Car la terre

n'oublie pas les coeurs justes, même quand les

sociétés

deviennent ingrates. L'économiste digne ne lit

pas seulement les

chiffres : il écoute la douleur qui se cache

derrière l'intérêt, et

la dignité qui

résiste à la haine

James Baldwin

II | P a g e

IN MEMORIAM

À la mémoire de notre regretté

père, KALALA Frederick, Père aimant et éducateur

exemplaire,

dont la bienveillance rayonnait au coeur de notre famille.

Aujourd'hui plus que jamais, nous

mesurons la profondeur de son amour, la

force de ses efforts, et la sagesse de ses conseils. Son

optimisme demeure

une lumière silencieuse, inspirant chacun de nos pas. Son souvenir

ne

s'efface pas: il s'enracine dans nos pensées, dans nos valeurs, et

dans chaque leçon de vie qu'il

nous a laissée.

III | P a g e

DEDICACE

Je dédie ce mémoire à la grande

famille KALALA, fondement de mon parcours et refuge de mon

coeur. A notre

chère mère, Angélique MBOMBO, femme de sagesse et de

courage, dont les

paroles et la force ont éveillé ma

pensée. A mon frère, Freddy KALALA dont l'amour constant,

la

tendresse et le soutient ont façonné l'homme que je suis

devenu. Ce travail est le reflet de votre

présent aimant, et c'est

à vous que je le dois.

IV | P a g e

REMERCIEMENTS

Ma gratitude la plus profonde s'élève tout

d'abord vers Dieu Tout-Puissant, Maître souverain du temps

et des

circonstances, qui m'a guidé et protégé tout au long de

ces trois années d'études. C'est par Sa grâce

que ce

parcours trouve aujourd'hui son aboutissement. Loué soit Son saint Nom,

pour les forces, la paix

et la persévérance qu'Il a

semées en moi.

Mes sincères remerciements vont à l'endroit

des autorités académiques de l'Université Notre-Dame

du

Kasaï, pour l'engagement constant dont elles font preuve dans la

formation de citoyens compétents et

dévoués à

l'avenir de notre société. Leur vision, leur rigueur et leur sens

du devoir constituent un socle

précieux pour notre croissance

intellectuelle et humaine.

Je tiens à exprimer une reconnaissance toute

particulière au Professeur Kevin KAZADI, Directeur de ce

travail,

dont la rigueur académique, la disponibilité et les conseils

avisés ont été une source inestimable

d'orientation et

de motivation.

Mes remerciements sincères vont également

à l'Assistant Justin KASHIYI et à l'Assistant Joseph

BENGUA,

encadreurs attentifs, pour leur accompagnement généreux, leur

patience et la richesse de leurs

observations, qui ont nourri chaque

étape de cette recherche.

Je remercie chaleureusement le Professeur François

TSHIONYI, Doyen de la Faculté des Sciences

Économiques et de

Gestion, pour son leadership éclairé, ainsi que l'ensemble du

bureau facultaire, pour

avoir veillé à la mise en place d'un

corps enseignant compétent et inspirant.

Du fond du coeur, je rends hommage à mes

frères et soeurs : Freddy KALALA, Bernadette KALALA,

Alphonsine

KALALA, ainsi que Célestin Tshishiku. Vos encouragements constants,

votre amour

inconditionnel et vos mots bienveillants m'ont porté,

surtout dans les moments de doute. Votre présence à

mes

côtés a été une source de courage, de joie, et de

stabilité.

Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements

à tous les amis et connaissances qui ont contribué,

de

près ou de loin, à la réussite de ce parcours. Je

pense notamment à Nelson WAY MANDELA, Narcisse

MASSAMBA et Jeannette

MPUTU, pour leurs gestes d'amitié, leur soutien fraternel et

leur

bienveillance discrète mais précieuse.

À tous les héros de l'ombre, ceux et celles

qui oeuvrent sans chercher à être nommés, que ces

lignes

traduisent la profondeur de ma reconnaissance.

Avec émotion et respect,

Samuel MUSANGA

V | P a g e

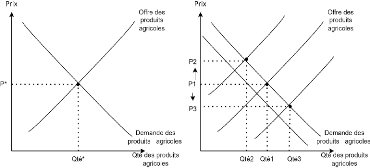

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 1. Tableau

1. Tableau sur la répartition des communes de Kananga :

Population, superficie, type

d'occupation 40

2.Tableau 1 : Présentation des variables

sélectionnées 41

3. Tableau 2 : Évolution trimestrielle des prix de

maïs (méga de 3kg) de 2016 à 2024 .46

4. Tableau 3 : Évolution trimestrielle du taux

d'inflation de 2016 à 2024 47

5. Tableau 4 : Statistique descriptive 49

7. Tableau 7 : Test de corrélation de Spearman entre taux

d'inflation et prix du maïs 50

9. Tableau 8 : Estimation du modèle 56

11. Tableau 9 : Test d'homoscedasticité (Breusch-Pagan)

53

12. Tableau 10 : test de normalité globale du

modèle 54

2. Graphique

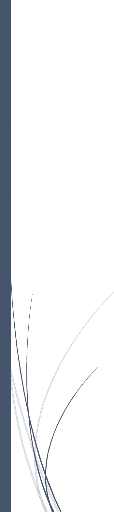

1. Graphique 1 : L'inflation par la demande (courbes OG et DG)

17

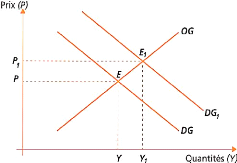

2. Graphique 2 : Courbe de Phillips sur le chômage et

l'inflation 27

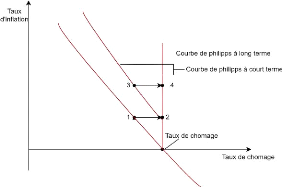

3. Graphique 3 : Prix et pouvoir d'achat des ménages

34

4. Graphique 4 : Signes de croissance de la ville de Kananga

40

5. Graphique 5 : Évolution combinée du taux

d'inflation et du prix du maïs à Kananga (2016-

2024) 48

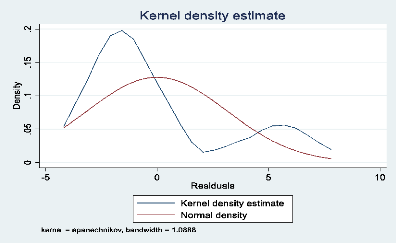

6. Graphique sur la distribution des résidus

comparée à la norme 54

VI | P a g e

LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYME

3. RDC : République Démocratique du Congo

4. UKA : Université Notre-Dame du Kasayi

5. BCC : Banque Centrale du Congo

6. IPC : Indice des Prix à la Consommation

7. IPP : Indice des Prix à la Production

8. PIB : Produit Intérieur Brut

9. FC / Fc : Franc Congolais

10. SS : Sum of Squares

11. df : Degrés de liberté (Degrees of

Freedom)

12. MS : Mean Square

13. F : Statistique de Fisher

14. R2 : Coefficient de détermination

15. Chi2 : Test du Chi carré

16. t : Statistique t de Student

17. L1LMD : Licence 1 dans le système

Licence-Master-Doctorat

18. DP : Dépenses Publiques

19. IPCt / IPPt : Indice des prix à la consommation /

à la production à la période t

20. M : Masse monétaire

21. V : Vitesse de circulation de la monnaie

22. P : Niveau général des prix

23. T : Volume des transactions

24. INS : Institut National de Statistique

VII | P a g e

RESUME

Mots clés : inflation, consommation,

produits agricoles, Kananga, maïs, pouvoir d'achat, économie

locale, solutions.

Ce travail cherche à comprendre comment l'inflation

influence la consommation des produits agricoles à Kananga. Il montre

comment la hausse des prix oblige les familles à changer leurs habitudes

alimentaires, surtout quand leurs revenus sont faibles.

L'inflation, c'est quand les prix augmentent partout et

pendant longtemps. Cela réduit le pouvoir d'achat : les gens peuvent

acheter moins avec le même argent. À Kananga, où les

produits agricoles comme le maïs sont essentiels pour se nourrir, cette

situation devient très difficile. Quand le prix du maïs monte, cela

montre que les familles souffrent économiquement.

Pour étudier cela, le travail utilise des

données de 2016 à 2024 et des outils statistiques sérieux

: le test de Spearman pour voir les liens entre les chiffres, une

régression linéaire pour mesurer l'effet de l'inflation, et des

tests pour vérifier si les résultats sont fiables. Les

résultats sont clairs : quand l'inflation augmente de 1 %, le prix du

maïs monte en moyenne de 0,0013 point. Le lien entre les deux est fort

(coefficient de 0,5942).

Cela a des conséquences concrètes : les familles

achètent moins, mangent moins varié, et les producteurs agricoles

ont plus de mal à vendre à bon prix. Le prix du maïs a

doublé en huit ans, ce qui montre bien la pression sur les

ménages.

Le travail propose des solutions : mieux contrôler la

monnaie, stabiliser le taux de change, soutenir les producteurs, et

protéger la sécurité alimentaire. Ces idées peuvent

aider à réduire les effets négatifs de l'inflation.

Ce mémoire ne parle pas seulement de chiffres. Il parle

aussi de la vie des gens. Derrière les statistiques, il y a des familles

qui font des choix difficiles chaque jour. Ce travail veut aider à

construire une économie plus juste, plus humaine, et plus proche des

réalités de Kananga

VIII | P a g e

ABSTRACT

Keywords: inflation, consumption,

agricultural products, Kananga, maize, purchasing power, local economy,

solutions.

This study aims to understand how inflation affects the

consumption of agricultural products in the city of Kananga. It shows how

rising prices force families to change their eating habits, especially when

their income is low.

Inflation means that prices go up everywhere and for a long

time. This reduces purchasing power, people can buy less with the same amount

of money. In Kananga, where food like maize is very important for daily meals,

inflation makes life harder. When maize prices go up, it shows that families

are struggling financially.

To study this, the research uses data from 2016 to 2024 and

reliable statistical tools: the Spearman test to check the link between

numbers, a simple linear regression to measure the effect of inflation, and

other tests to make sure the results are trustworthy. The findings are clear:

when inflation increases by 1%, the price of maize goes up by about 0.0013

point. The connection between the two is strong (correlation of 0.5942).

This has real consequences: families buy less food, eat fewer

types of food, and farmers find it harder to sell their products at good

prices. The price of maize has doubled in eight years, showing the pressure on

households.

The study suggests solutions: better control of money,

stabilizing the exchange rate, helping farmers, and protecting food security.

These ideas can help reduce the negative effects of inflation.

This research is not just about numbers. It's about people's

lives. Behind the statistics are families making hard choices every day. This

work hopes to support a fairer, more human economy that responds to the real

needs of Kananga's population.

1 | P age

INTRODUCTION GENERALE

L'inflation est sans doute l'un des concepts

économiques les plus largement reconnus. Elle a entraîné de

nombreuses nations dans des phases prolongées d'instabilité. Les

banques centrales se positionnent souvent comme des défenseurs

implacables contre l'inflation. Certains politiciens, qui avaient

été élus en promettant de maîtriser ce

phénomène, ont perdu leur siège en raison de leur

incapacité à tenir leurs promesses. En fait, le Président

Ford a même qualifié l'inflation d'ennemi public numéro un

aux États-Unis en 19741. Mais qu'est-ce que l'inflation? Et

pourquoi est-elle si importante? L'inflation est le taux d'augmentation des

prix sur une période donnée. En général, il s'agit

d'une mesure assez large, telle que la hausse globale des prix ou du coût

de la vie dans un pays. Mais elle peut aussi être calculée de

façon plus étroite, pour certains produits, les produits

agricoles, ou l'alimentation de base, par exemple. Quel que soit le contexte,

l'inflation mesure le renchérissement d'un groupe de biens ou de

services sur une période donnée, en général une

année.

Trois mots, c'est tout ce qu'il faut pour enflammer les coeurs

et éveiller des passions. « Liberté, Égalité,

Fraternité » ont guidé les esprits audacieux de la

Révolution française. « Je t'aime » est le nectar qui

nourrit les plus belles histoires d'amour. « Vie, Liberté, Bonheur

» incarnent l'essence même de la Déclaration

d'indépendance des États-Unis2. Pour de nombreux

économistes, ces mots enchanteurs se résument à «

offre, demande, prix ». Ces formules simples portent en elles le pouvoir

de transformer des sociétés et des destins. Dans toute

transaction entre un vendeur et un acheteur, le prix du bien ou du service est

déterminé par l'offre et la demande, lesquelles résultent

à leur tour de la technologie et des conditions dans lesquelles les

intéressés évoluent. À un extrême, le

marché peut être composé d'un grand nombre de vendeurs et

d'acheteurs pratiquement identiques (par exemple le marché de

maïs). À l'autre extrême, il peut n'y avoir qu'un vendeur et

qu'un acheteur (par exemple si je voulais échanger le manioc contre le

riz).

Dans la ville de Kananga, ce phénomène

économique a des répercussions significatives sur la vie

quotidienne et sur la sécurité alimentaire des habitants.

À travers cette analyse, nous proposons de vous plonger au coeur des

dynamiques économiques qui façonnent nos choix alimentaires et

notre bien-être. En unissant nos efforts pour comprendre ces enjeux, nous

pouvons bâtir des solutions collectives visant à améliorer

la qualité de vie de notre communauté. Ce travail se veut une

invitation à la réflexion et à l'engagement, car il

concerne non seulement les économistes, mais aussi chaque citoyen

soucieux de son avenir. Ensemble, explorons les mécanismes

derrière l'inflation et découvrons comment elle influe sur notre

présent et notre avenir à Kananga. Nous vous encourageons

à poursuivre cette lecture

1CEYDA O., ABC de l'économie : qu'est-ce

que l'inflation, site de FMI, finance & développement, mars

2010.

2 ASMUNDSON I., ABC de l'économie : l'offre et la

demande, site de FMI, finance & développement, juin 2010

2 | P age

enrichissante qui promet de nourrir votre curiosité et

votre compréhension des défis contemporains.

0.1. ETAT DE QUESTION

La question de « l'Analyse de l'inflation et son

incidence sur la consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga

» a été au coeur des préoccupations de certains

auteurs comme :

Marie K. TSHITENGE3, dans son

étude portant sur « Inflation et consommation des produits

agricoles dans la ville de Kananga ». L'objectif recherché

dans ce travail était d'examiner comment les variations des prix

influencent les habitudes alimentaires des ménages. Sa

problématique de ce travail était de savoir l'impact de

l'inflation sur les choix alimentaires des ménages à Kananga et

cette problématique avait comme hypothèse « L'inflation

entraîne une réduction de la diversité des produits

agricoles consommés ». L'étude conclut que l'inflation a un

impact positif direct sur la consommation des produits agricoles, provoquant

une substitution vers des aliments moins coûteux et une baisse de la

diversité alimentaire. Les résultats suggèrent qu'une

sensibilisation et des politiques de soutien aux ménages à faible

revenu sont nécessaires.

Jean-Paul L. MULUMBA4, dans sa

thématique « Les effets de l'inflation sur l'accès aux

produits alimentaires à Kananga », la préoccupation

majeure dans ce travail était celle d'analyser les conséquences

économiques de l'inflation sur l'accès alimentaire en milieu

urbain. La problématique de ce travail était de comprendre si

l'inflation impacte-elle l'accès aux produits agricoles pour les

ménages de Kananga et cette problématique avait comme

hypothèse : « L'inflation réduit l'accès aux produits

alimentaires de base pour les ménages pauvres ». Le chercheur

révèle que l'inflation aggrave l'insécurité

alimentaire, particulièrement pour les ménages à faibles

revenus, qui constatent une augmentation des dépenses alimentaires

proportionnellement à leur revenu. Les auteurs recommandent

l'implémentation de programmes alimentaires et de politiques de

régulation des prix.

3 TSHITENGE M, Inflation et consommation des produits

agricoles dans la ville de Kananga, mémoire UNIKAN, inédit

2021

4 MULUMBA J, Les effets de l'inflation sur l'accès aux

produits alimentaires à Kananga, U.KA, mémoire 2022

3 | P a g e

Sidoine M. MBALA5, dans sa

recherche ayant comme thème : « Les effets de l'inflation sur

l'accès aux produits alimentaires à Kananga », ce travail

avait comme objectif général d'étudier les adaptations

comportementales des consommateurs face à l'inflation. La

problématique de ce travail était de savoir comment les

consommateurs s'adaptent-ils à l'augmentation des prix des produits

agricoles à Kananga et l'hypothèse du départ était

« Les consommateurs modifient leurs achats en fonction des fluctuations

des prix, choisissant des alternatives moins coûteuses ».

Sidonie après ses recherches il conclut que Face aux

fluctuations des prix, les consommateurs modifient leurs habitudes d'achat,

privilégiant des alternatives moins coûteuses pour maintenir leur

accès aux produits alimentaires.

Jean-Pierre MBUYI6, dans son

article intitulé "L'impact de l'inflation sur la consommation

alimentaire en Afrique subsaharienne". La préoccupation majeure dans ce

travail était celle d'analyser comment l'inflation affecte les choix

alimentaires des ménages en Afrique subsaharienne. Cet article avait

comme problématique de savoir comment l'évolution des prix des

produits alimentaires influence la consommation des ménages en

période d'inflation. Ainsi cette problématique avait eu comme

hypothèse du départ « une augmentation des prix

entraînent une réduction de la consommation des produits de base,

modifiant ainsi le régime alimentaire des ménages ».

L'article conclut qu'une inflation élevée réduit

l'accès des ménages aux aliments essentiels, exacerbant la

malnutrition. Les politiques publiques doivent donc inclure des mesures pour

stabiliser les prix afin de garantir la sécurité alimentaire.

Marie-Claude TSHIBANDA7, dans son

article intitulé "Le rôle de l'inflation dans le changement des

comportements de consommation". L'objectif de recherche de ce travail

était d'évaluer les changements dans les comportements d'achat

des consommateurs face à l'inflation dans les zones urbaines. L'auteur

de cet article avait comme problématique de recherche qui était

de savoir quel est l'effet de l'inflation sur les décisions d'achat

des

5 MBALA S., Les effets de l'inflation sur l'accès aux

produits alimentaires à Kananga, UNIKAN, mémoire 2023

6 MBUYI J-P., L'impact de l'inflation sur la consommation

alimentaire en Afrique subsaharienne, Kinshasa RDC, Presses Universitaires

de Kinshasa 2021.

7 TSHIBANDA M-C., Le rôle de l'inflation dans le

changement des comportements de consommation, LUBUMBASHI RDC,

Éditions de l'Université de Lubumbashi, 2020.

4 | P age

consommateurs concernant les produits alimentaires. Ainsi sur

cette problématique, l'auteur avait comme hypothèse «

l'augmentation des prix entraîne un ajustement des

préférences vers des produits moins chers ou des substituts

». La recherche démontre que l'inflation modifie

considérablement les comportements d'achat, forçant les

consommateurs à faire des choix plus économiques. Cela souligne

la nécessité d'éduquer les consommateurs sur les options

abordables

Adélaïde Muna8, dans

son livre intitulé : "Consommation et inflation : enjeux pour

l'agriculture", dans ce livre, la préoccupation majeure de l'auteur

était de comprendre la relation entre inflation et consommation des

produits agricoles dans les zones urbaines d'Afrique centrale. Ainsi, pour

évoluer avec son travail Adélaïde Muna avait la

problématique majeure qui était de savoir comment la dynamique de

l'inflation influence-t-elle le marché des produits agricoles en milieu

urbain. Cette problématique avait comme hypothèse du

départ « L'inflation accroît la pression sur les producteurs

agricoles, entraînant des ajustements dans la chaîne

d'approvisionnement et la consommation ». Le livre conclut que l'inflation

a un impact direct sur la consommation des produits agricoles, avec des

répercussions à la fois sur les producteurs et les consommateurs.

Il appelle à des stratégies de soutien aux agriculteurs pour

maintenir une offre stable face à la variabilité des prix.

Pour nous démarquer aux travaux

précédents qui abordent l'inflation de manière

générale ou par des enquêtes qualitatives, notre

étude se distingue par une analyse économétrique

ciblée sur le maïs, produit de base à Kananga, avec des

données locales et des tests statistiques précis. Elle apporte

ainsi une lecture chiffrée et concrète du lien entre inflation et

consommation alimentaire.

0.2. PROBLEMATIQUE

Dans un monde de plus en plus globalisé, l'inflation

est un phénomène économique qui ne connaît pas de

frontières. Elle affecte les économies des pays, qu'ils soient

développés ou en développement, en modifiant le pouvoir

d'achat des consommateurs. Sur la scène mondiale, les fluctuations des

prix des denrées alimentaires, exacerbées par des crises

8 A MUNA, Consommation et inflation : enjeux pour

l'agriculture, Bruxelles, Éditions Agricoles de Bruxelles, 2019

Dans la ville de Kananga, l'inflation a un impact significatif

sur la consommation des produits agricoles. Dans cette ville, une hausse des

prix peut rendre les

5 | P a g e

géopolitiques, des changements climatiques et des

pandémies, ont entraîné une hausse significative du

coût de la vie. Ces fluctuations des prix des biens et services se

traduisent par des comportements d'achat variés, particulièrement

en ce qui concerne les produits agricoles essentiels à la subsistance

des populations. Ce contexte mondial d'augmentation des prix intensifie les

inégalités économiques, posant des défis pour les

ménages les plus vulnérables.

En Afrique, la situation est particulièrement

préoccupante. Le continent, riche en ressources agricoles, souffre

souvent d'une gestion inefficace de sa production et d'une dépendance

aux importations alimentaires qui les rend particulièrement sensibles

aux chocs inflationnistes, réduisant ainsi leur capacité

d'accès aux ressources alimentaires de base. Les taux d'inflation

élevés, couplés à des infrastructures

inadéquates et à des politiques économiques instables,

rendent la situation encore plus délicate. Les consommateurs africains,

en particulier ceux des zones rurales et périurbaines, ressentent

directement l'impact de l'inflation sur leur panier de la

ménagère, ce qui contribue à une pression accrue sur les

familles qui peinent à satisfaire leurs besoins devinés par la

hausse des prix alimentaires les incite à repenser leurs habitudes

d'achat.

La République Démocratique du Congo (RDC), au

coeur de l'Afrique, est un exemple frappant de cette réalité.

Avec ses vastes ressources agricoles et ses terres fertiles, le pays a le

potentiel de nourrir sa population. Cependant, l'inflation galopante,

alimentée par des conflits internes, des politiques économiques

instables et une corruption chronique, mine les capacités des Congolais

à accéder aux produits agricoles. La distorsion des prix sur le

marché local a un impact direct sur la consommation, forçant de

nombreux ménages à se tourner vers des alternatives moins

nutritives ou à réduire significativement leur consommation

alimentaire. L'inflation impacte non seulement le pouvoir d'achat des

consommateurs, mais influence également la manière dont les

producteurs agricoles ajustent leur offre face à la demande fluctuante.

Les habitants de la RDC, et particulièrement ceux de Kananga, une ville

au coeur de la province du Kasaï Central, ressentent directement les

effets de cette situation économique.

H2 : Ce taux d'inflation influencerait négativement la

consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga .

6 | P a g e

produits alimentaires moins accessibles pour les

ménages, en particulier pour les populations à faibles revenus.

Les agriculteurs, quant à eux, peuvent éprouver des

difficultés à écouler leur production à des prix

rentables. L'insécurité alimentaire est donc exacerbée,

car les consommateurs se voient forcés de réduire leurs achats ou

de se tourner vers des produits moins nutritifs.

De plus, l'inflation entraîne des coûts de

production plus élevés pour les agriculteurs, que ce soit

à cause des prix des semences, des engrais ou des équipements. En

conséquence, cela peut réduire la qualité et la

quantité des récoltes. Les variations du prix des produits

agricoles rendent également le marché instable, rendant difficile

la planification à long terme pour les agriculteurs et les

détaillants.

Cette situation crée un cercle vicieux où

l'inflation affecte la consommation, ce qui, à son tour, impacte la

production. Il est crucial d'explorer les effets de cette inflation sur la

nutrition des familles et sur l'économie locale. Comprendre ces

dynamiques peut aider les décideurs politiques à élaborer

des stratégies adaptées pour atténuer ces problèmes

et soutenir les agriculteurs comme les consommateurs. Ce sujet appelle donc

à une réflexion approfondie pour mieux saisir les enjeux

économiques et sociaux engendrés par l'inflation à

Kananga.

Ainsi, quelques questions se posent pour guider notre

réflexion dans ce

domaine:

1. Existe-t-il une corrélation entre l'inflation et la

consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga?

2. Quelle est l'incidence de taux d'inflation sur la

consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga?

0.3. HYPOTHESE

H1 : Il existerait une corrélation entre le taux

d'inflation et la consommation des produits agricoles dans la ville de

Kananga.

7 | P a g e

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET.

Choisir de travailler sur le sujet de l'« Analyse de

l'inflation et son incidence sur la consommation des produits agricoles dans la

ville de Kananga » est pertinent pour plusieurs raisons.

0.4.1. CHOIX DU SUJET

L'inflation est un phénomène largement

étudié en économie, mais son impact spécifique sur

des villes comme Kananga, où l'agriculture joue un rôle central

dans l'économie, est moins souvent abordé. En se concentrant sur

cette ville, l'analyse permet d'explorer des réalités

économiques locales, de comprendre les défis uniques auxquels les

consommateurs et les producteurs font face et d'évaluer comment les

variations des prix affectent l'accès aux biens alimentaires

essentiels.

0.4.2. INTERET DU SUJET

a. intérêt personnel

En abordant ce sujet, nous allons approfondir nos

connaissances sur l'inflation et la consommation des produits agricoles dans la

ville de Kananga et aussi proposer des solutions pour résoudre les

problèmes d'inflation dans la ville de Kananga.

b. intérêt scientifique

Ce sujet ouvre une réflexion approfondie sur l'impact

économique de l'inflation sur un marché spécifique, celui

des produits agricoles. Il permet d'analyser la corrélation entre la

hausse des prix, la disponibilité des produits et les ajustements des

consommateurs.

De plus, une étude scientifique sur cette

problématique peut enrichir la littérature économique en

apportant des données concrètes et des analyses précises

sur la ville de Kananga, un terrain d'étude souvent peu exploré

dans les recherches économiques.

8 | P a g e

c. Intérêt social

L'inflation affecte directement le quotidien des populations

de Kananga, modifiant leur pouvoir d'achat et leurs habitudes de consommation.

Comprendre cette dynamique permet de mettre en lumière les défis

rencontrés par les ménages, les producteurs et les

commerçants, tout en apportant des pistes de solutions pour garantir

l'accès à une alimentation suffisante et

équilibrée.

Une telle étude peut également orienter les

politiques publiques vers des actions plus efficaces pour soutenir les

populations vulnérables face à la montée des prix.

1.5. OBJECTIFS DE RECHERCHE 1.5.1. Objectif

général

L'objectif général de notre recherche est

d'identifier et d'analyser l'incidence de l'inflation sur la consommation des

produits agricoles dans la ville de Kananga.

1.5.2. Objectifs spécifiques de

recherche

Et d'une manière spécifique, nous allons

chercher à déterminer l'impact de prix de produit locaux face

à la disponibilité et l'accessibilité. Donc nous allons

posséder comme suit :

1Étudier l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat

des ménages à Kananga.

2. Analyser l'effet de l'inflation sur les prix des produits

agricoles.

3.Évaluer les conséquences sur la

sécurité alimentaire des populations vulnérables.

0.6. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE

5.1 Méthode utilisée

En faisant ce travail, nous avons utilisé la

Méthode économétrique, cette

méthode combine des théories économiques avec des

techniques statistiques pour tester des hypothèses et modéliser

des relations économiques. Elle utilise des équations

mathématiques pour représenter des comportements observables et

permet d'estimer l'impact de différents

9 | P a g e

facteurs. Cette méthode est essentielle pour faire des

prévisions et évaluer l'efficacité des politiques

économiques.

Cette méthode consiste également à

utiliser des modèles statistiques pour examiner les relations entre

différentes variables économiques. Dans le cadre de notre

étude sur l'inflation et la consommation des produits agricoles à

Kananga, nous allons utiliser des modèles de régression.

Ça nous a permis de quantifier comment l'inflation

affecte le pouvoir d'achat des consommateurs et, par conséquent, leur

consommation de produits agricoles. Nous collecterons des données sur

les prix des produits agricoles, l'indice d'inflation et les niveaux de

consommation sur plusieurs années pour établir des relations

claires et significatives.

Nous avons également utilisé

Méthode analytique. Cette méthode se distingue

par sa capacité à décomposer un phénomène

complexe en éléments fondamentaux afin d'en examiner chaque

composante avec rigueur.

En adoptant cette approche, le chercheur dissèque

minutieusement les données de manière à clarifier la

structure sous-jacente du sujet étudié. Ce procédé

permet d'identifier des interrelations, d'extraire des tendances et de

dégager des causalités subtiles qui, autrement, resteraient

dissimulées dans l'agrégat du phénomène. En offrant

une lecture détaillée et systématique, la méthode

analytique favorise une compréhension nuancée qui concilie

précision scientifique et lucidité intellectuelle,

éclairant ainsi le chemin vers des conclusions solides et

argumentées

5.2. Technique utilisée

Nous avons utilisé la TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

qui consiste à rassembler et à analyser des documents

existants, tels que des rapports économiques, des études

antérieures, des articles scientifiques ou des statistiques

gouvernementales pour obtenir des informations sur un sujet économique

précis. Elle permet d'accéder à des données

historiques et à des analyses antérieures, offrant des

éléments contextuels et une base de connaissances solide.

10 | P a g e

Pour ce travail, nous rassemblerons des données

à partir de ces sources afin d'avoir une base solide d'informations.

Cela permettra également de contextualiser notre étude et de

renforcer nos conclusions par des références fiables et

variées sur l'impact de l'inflation sur la consommation.

Nous avons aussi utilisé LA TECHNIQUE D'ANALYSE

DE DONNEES est une approche méthodique qui consiste à

transformer des données brutes en connaissances éclairées

et exploitables. Cette démarche se décompose en plusieurs

étapes séquentielles essentielles. Tout d'abord, il s'agit de

collecter des données provenant de sources diverses -

qu'elles soient issues d'études, de bases de données

institutionnelles ou de rapports sectoriels. La richesse et la pertinence des

informations recueillies conditionnent d'emblée la qualité de

l'analyse qui suivra.

Ensuite, le processus intègre une phase cruciale de

nettoyage et de préparation des données. Ici,

l'objectif est d'éliminer les incohérences, les doublons et les

valeurs aberrantes, tout en harmonisant les informations pour qu'elles soient

comparables entre elles. C'est un travail minutieux qui permet de garantir que

les analyses futures se basent sur des données fiables et

cohérentes. À ce stade, la transformation des données, par

le biais de techniques telles que la normalisation ou l'agrégation,

prépare le terrain pour une exploration approfondie.

La phase suivante implique l'application de techniques

statistiques et analytiques. Concrètement, cela peut inclure

l'utilisation de méthodes de régression, l'analyse en composantes

principales ou encore l'application d'algorithmes de machine learning. Ces

outils permettent de détecter des tendances, des corrélations et

des patterns qui ne sont pas immédiatement apparents à l'oeil nu.

Grâce à cette approche quantitative, chaque donnée trouve

sa place dans un modèle explicatif qui contribue à formuler des

hypothèses solides sur le phénomène

étudié.

Enfin, la connaissance extraite se matérialise par une

visualisation et une interprétation claire des résultats.

La présentation sous forme de graphiques, de tableaux et de

tableaux de bord facilite la communication des conclusions aux décideurs

ou au public ciblé.

11 | P a g e

Cette phase de vulgarisation est essentielle, car elle permet

de traduire des analyses complexes en messages accessibles et pertinents pour

une prise de décision informée.

En résumé, la technique d'analyse de

données marie rigueur scientifique et clarté pédagogique.

En orchestrant soigneusement la collecte, le nettoyage, l'analyse et la

visualisation, elle transforme un amas de chiffres en un récit

cohérent qui éclaire et inspire les décideurs, tout en

restant fidèle à une exigence de précision et de

transparence essentielle à toute recherche approfondie.

0.7. DELIMITATION DU SUJET

Pour enrichir notre recherche sur le sujet « Analyse de

l'inflation et son incidence sur la consommation des produits agricoles dans la

ville de Kananga », il est primordial de définir avec

précision les limites temporelles et spatiales de notre étude,

tout en intégrant des données primaires actuelles qui offriront

une vision réaliste et pertinente.

0.7.1. Cadre temporel :

Le cadre temporel de notre étude couvre les huit

dernières années, de 2016 à 2024. Cette période

nous permettra d'explorer les tendances récentes de l'inflation dans la

ville de Kananga et son influence sur le comportement des consommateurs.

Analyser cette phase spécifique nous aidera à comprendre comment

des événements récents ont modelé la situation

actuelle et à anticiper les développements futurs.

0.7.2. Cadre spatial :

L'étude se limiterait à la ville vibrante de

Kananga, capitale de la province du Kasaï-Central en République

Démocratique du Congo. Ce choix géographique est d'une importance

cruciale, car Kananga, avec son lien fort à l'agriculture locale,

représente un microcosme où l'influence de l'inflation se fait

ressentir au quotidien. En nous immergeant dans la réalité de

cette ville, nous pourrons recueillir des témoignages, des

données auprès des institutions comme la banque centrale et aussi

l'institut nationale de statistique de Kananga (INS) et des expériences

vécues qui enrichiront notre analyse et donneront une voix à ceux

qui sont au coeur des enjeux économiques.

12 | P a g e

En délimitant notre sujet ainsi, nous visons à

créer un récit captivant et accessible qui incitera les lecteurs

à explorer chaque page de ce mémoire. En nous appuyant sur des

données actuelles et des perspectives locales, nous espérons

offrir des éclairages précieux sur l'interaction entre inflation

et consommation agricole, contribuant ainsi à une meilleure

compréhension des défis économiques contemporains à

Kananga.

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion

générales, notre travail sur l'analyse de l'Inflation et son

Incidence sur la Consommation de Produits Agricoles dans la Ville de Kananga

est subdivisé en trois chapitres :

Le premier chapitre porte sur le cadre théorique. Dans

ce chapitre il sera question d'offrir une exploration approfondie des

mécanismes de l'inflation, de ses causes et de ses conséquences

sur l'économie. La compréhension des principes économiques

sous-jacents nous permettra de mieux saisir les enjeux qui affectent le pouvoir

d'achat des consommateurs.

Le deuxième chapitre portera sur le cadre

d'étude et approche méthodologique. dans ce chapitre, nous

mettrons en lumière les spécificités de Kananga en tant

que centre agricole et les défis économiques auxquels ses

habitants sont confrontés. La richesse de son potentiel agricole

contraste avec les réalités économiques, soulignant la

résilience des communautés face aux difficultés.

Le troisième et dernier chapitre intitulé

présentation et interprétation des résultats analysera de

manière ciblée comment l'inflation influence la consommation de

produits agricoles à Kananga. En liant les effets de l'inflation aux

comportements d'achat des consommateurs, nous mettrons en lumière les

stratégies d'adaptation et les choix alimentaires qui émergent

dans ce contexte inflationniste.

Cette structure de recherche vise à approfondir notre

compréhension des interrelations complexes entre inflation, agriculture

et consommation à Kananga, ouvrant ainsi la voie à des solutions

éclairées.

13 | P a g e

CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE

1.1. NOTION SUR L'INFLATION

L'inflation est un phénomène économique qui

se traduit par une hausse généralisée et soutenue des prix

des biens et services. Elle diminue le pouvoir d'achat des consommateurs et

influence les décisions économiques des ménages et des

entreprises.

Suivant l'évolution du rythme de croissance des prix,

l'inflation peut donner lieu à différents

phénomènes tels que :

La désinflation9

La désinflation désigne le ralentissement du

rythme de progression des prix. Tout en restant positif, le taux peut

évoluer à la baisse et constituer un objectif de politique

économique. Certains pays peuvent également mener des politiques

de désinflation compétitive afin de relancer l'économie.

En effet, en maintenant les prix à des niveaux inférieurs par

rapport à ceux des pays compétiteurs, les autorités

favorisent la compétitivité de la production nationale, ce qui

contribue à l'augmentation des exportations et par ricochet à

l'amélioration de la balance commerciale.

La déflation10

La déflation est caractérisée par une

baisse continue du niveau général des prix, ce qui freine

l'activité économique et augmente le taux de chômage. Pour

les ménages, elle inciterait à différer leur consommation

et leur investissement dans le futur puisque la valeur de la monnaie risque de

s'apprécier. Pour ce qui est des entreprises, cette situation leur

laisse peu de possibilité pour augmenter leurs marges puisque celles-ci

ne peuvent réduire leurs coûts aussi vite que la baisse de

l'activité économique.

De ce fait, ces dernières peuvent être

portées à réduire leur niveau de production et parfois

à procéder au licenciement de leurs employés.

Conséquemment, la

9 MANDE P., Cours de macro économie L1LMD,

UKA

10 IDEM

11 IDEM

12 IDEM

14 | P a g e

déflation peut entraîner une diminution des

salaires, un accroissement du chômage et dans certains cas, une baisse de

la consommation.

L'hyperinflation11

Selon l'économiste Phillip Cagan, on parle

d'hyperinflation quand le niveau d'inflation se maintient au-dessus de 50 % par

mois. Elle peut être due à un déficit de la balance

commerciale. Avec des importations qui excèdent les exportations, la

monnaie se déprécie, ce qui, à son tour, renchérit

le prix des importations et accélère l'inflation. Elle peut aussi

être attribuée au déficit budgétaire. En effet, avec

des dépenses qui dépassent largement les recettes, l'État

se trouve dans l'obligation de se financer auprès de la Banque centrale.

Suite à cette augmentation de la masse monétaire non

concurrencée par une évolution similaire de la production de

biens et de services, le rythme d'augmentation des prix va en

s'accélérant, ce qui renvoie à la théorie

quantitative de la monnaie.

L'hyperinflation a des effets très néfastes sur

la valeur de la monnaie nationale et les pays qui ont subi une crise

hyper-inflationniste sont souvent obligés de recourir à la

dollarisation pour stabiliser le système de paiement et rétablir

la confiance du public dans la politique économique du gouvernement.

La stagflation12

La stagflation est caractérisée par une

stagnation de l'activité économique et une forte inflation. Elle

s'accompagne en général d'un taux de chômage

élevé. Deux raisons peuvent expliquer une stagflation. D'une

part, elle peut être causée par l'augmentation du prix d'un

produit stratégique importé comme le pétrole ou autres

matières premières. D'autre part, elle peut résulter d'une

offre excessive de monnaie, comme la monétisation du déficit

budgétaire. Ces phénomènes, combinés à un

ralentissement de l'activité économique, engendrent la

stagflation.

15 | P a g e

Plusieurs facteurs peuvent engendrer l'inflation : une demande

trop forte par rapport à l'offre disponible, une augmentation des

coûts de production (matières premières, salaires,

transports) ou encore une politique monétaire trop expansive qui injecte

trop de liquidités dans l'économie. On distingue l'inflation par

la demande, où l'offre ne suit pas la consommation, et l'inflation par

les coûts, qui découle de l'augmentation des prix des facteurs de

production.

Dans une ville comme Kananga, l'inflation impacte fortement la

consommation des produits agricoles : lorsque les prix des denrées

alimentaires augmentent, les ménages adaptent leur régime

alimentaire en fonction de leur budget, ce qui peut entraîner une baisse

de la diversité et de la qualité nutritionnelle. Mieux comprendre

les mécanismes de l'inflation permet d'anticiper ses effets et de

proposer des stratégies pour en limiter l'impact sur le pouvoir d'achat

et la sécurité alimentaire.

1.1.1. Définition de l'inflation

Voici trois différentes définitions d'inflation des

économistes célèbres :

Selon Milton Friedman13 dans son

ouvrage "A Monetary History of the United States" et la traduction

française de ce livre s'intitule Une histoire monétaire des

États-Unis (1963), L'inflation est toujours et partout le

résultat d'une expansion monétaire, elle est une augmentation

soutenue et généralisée des prix des biens et services.

Selon Friedman, l'inflation est

principalement causée par une augmentation de la quantité de

monnaie en circulation. Lorsque l'État imprime plus de monnaie sans

augmenter la production de biens et services, cela entraîne une hausse

des prix. Cette perspective met en avant le rôle crucial des politiques

monétaires dans la gestion de l'inflation.

Selon John Maynard Keynes14 : Dans

"The General Theory of Employment, Interest, and Money" dont la version

française s'intitule « La théorie générale de

l'emploi, de

13 FRIEDMAN M., A Monetary History of the United

States, 1867-1960", Etats-unis d'Amérique, Princeton University

Press, 1963, page 32.

14 KEYNES JM., The General Theory of Employment, Interest,

and Money", 1936, Macmillan, page 25.

16 | P a g e

l'intérêt et de la monnaie » en (1936),

Keynes définit l'inflation comme le résultat d'une demande

dépassant l'offre dans une économie ou l'augmentation des prix

qui dépasse l'augmentation des salaires.

Keynes considère que cette situation peut

découler de facteurs variés, tels que l'augmentation de la

demande agrégée pendant les périodes de

prospérité. Cela souligne le rôle des attitudes des

consommateurs et des investisseurs dans les fluctuations économiques.

Keynes souligne également l'importance de la relation entre la demande

globale et l'offre. Lorsque la demande des consommateurs pour des biens et

services augmente plus rapidement que l'offre disponible, les prix ont tendance

à monter. Ce concept met en lumière l'importance de la politique

économique pour équilibrer la demande et l'offre afin

d'éviter l'inflation.

Selon Joseph Stiglitz15: Dans

"Inflation, a growth target for monetary policy" (Objectif de croissance pour

la politique monétaire) (2000), Stiglitz définit l'inflation

comme "une augmentation durable des prix, causée par une

dévaluation de la monnaie.".

Stiglitz insiste sur l'impact psychologique et comportemental

de l'inflation sur les choix économiques des individus et des

entreprises. Cette définition met en lumière l'effet de

l'inflation sur la confiance des consommateurs et des investisseurs, reflet

d'une économie en bonne santé. Fisher fait le lien entre la

valeur de la monnaie et les prix. Lorsque la valeur de la monnaie diminue, cela

signifie qu'il faut plus de monnaie pour acheter la même quantité

de biens et services, ce qui traduit une inflation. Cette idée souligne

l'importance du maintien de la stabilité monétaire pour

prévenir l'inflation.

Nous aussi de notre part, au travers toutes ces

définitions des auteurs, nous définissons aussi l'inflation comme

une augmentation générale et soutenue des prix des biens et

services dans une économie, réduisant ainsi le pouvoir d'achat

des consommateurs. Elle reflète souvent un déséquilibre

entre l'offre et la demande de monnaie ou de produits.

15 STIEGLITZ J., The Purchasing Power of Money: Its

Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises, 1920,

Macmillan, page 78.

17 | P a g e

Ces définitions variées illustrent la

complexité du phénomène de l'inflation et son impact sur

l'économie. Dans le cadre de la ville de Kananga, il est essentiel de

prendre en compte ces différentes perspectives pour analyser le lien

entre l'inflation et la consommation des

Produits agricoles, permettant ainsi d'orienter les politiques

publiques et les stratégies commerciales de manière efficace.

1.1.2. Les types d'inflation.

L'inflation peut être classifiée en plusieurs

types, chacun ayant des causes et des conséquences spécifiques.

Voici les principaux types :

? L'inflation monétaire

La théorie quantitative de la monnaie établit

une causalité entre les variations de la quantité de monnaie en

circulation et celles du niveau général des prix en se basant sur

l'équation de Fisher : M×V=P×T (avec M = stock de monnaie en

circulation, P = niveau général des prix, V = vitesse de

circulation de la monnaie et T = volume des transactions). Selon les

monétaristes, en considérant le plein emploi des facteurs de

production, toute variation de la quantité de monnaie implique une

variation des prix, la vitesse de circulation de la monnaie et le volume de

transaction restant constants. L'inflation dans une économie est donc le

résultat d'une émission de monnaie trop importante qui

dépasse la valeur des biens produits (volume de production) au cours

d'une période donnée. En d'autres termes, l'inflation

monétaire résulte d'une inadéquation entre la

quantité de monnaie et le volume de biens et services dans

l'économie.

? L'inflation par la demande

Dans La Théorie générale de l'emploi, de

l'intérêt et de la monnaie (1936), John Maynard Keynes affirme que

les prix, qu'ils soient globaux ou spécifiques à un bien,

obéissent à une même logique : ils sont régis par la

loi de l'offre et de la demande. Autrement dit, le niveau général

des prix dans une économie résulte, tout comme les prix

individuels, de

18 | P a g e

l'interaction entre la quantité de biens disponibles

(offre) et la quantité de biens souhaités par les consommateurs

(demande).

L'inflation dite « par la demande » se produit

lorsqu'il y a un déséquilibre : la demande globale de biens et

services dépasse les capacités de production de

l'économie, c'est-à-dire qu'il y a davantage de consommateurs

désireux d'acheter que de produits disponibles sur le marché.

Selon le fonctionnement du marché, le « prix

d'équilibre » d'un bien est atteint lorsque la quantité

offerte égale la quantité demandée. Ce raisonnement,

d'abord applicable à un marché isolé (niveau

microéconomique), peut être élargi à l'ensemble des

marchés, à l'échelle de l'économie dans son

ensemble (niveau macroéconomique). C'est ainsi que l'on peut

interpréter l'inflation par la demande comme une hausse

généralisée des prix due à une pression excessive

de la demande globale par rapport à l'offre agrégée.

Graphique N°1 : L'inflation par la

demande16.

La courbe OG (Offre Globale) représente la

quantité totale de biens et services que les entreprises d'un pays sont

prêtes à produire et à proposer sur le marché. Cette

offre globale augmente avec le niveau général des prix : plus les

prix sont élevés, plus les entreprises sont encouragées

à produire, car cela rend la production plus rentable.

16 MASHALA M.,

Notes de cours de microéconomie, L1LMD, UKA,

2025.

19 | P a g e

De l'autre côté, la courbe DG (Demande Globale)

reflète la quantité totale de biens et services que les

différents agents économiques souhaitent acheter. Elle regroupe

:

? la consommation des ménages,

? les investissements des entreprises,

? les dépenses publiques (DP),

? et les exportations vers le reste du monde.

Contrairement à l'offre, la demande globale diminue

lorsque les prix augmentent. Pourquoi, Parce que des prix plus

élevés réduisent le pouvoir d'achat des consommateurs et

freinent les décisions d'investissement ou d'achat.

L'intersection entre ces deux courbes, au point E, traduit

l'équilibre global : c'est là que la quantité offerte est

exactement égale à la quantité demandée. Le prix

correspondant est appelé prix d'équilibre, noté P.

Maintenant, imaginons une situation où la demande

globale augmente. par exemple, à cause d'une hausse des dépenses

publiques ou d'une plus grande consommation. Graphiquement, cela se traduit par

un déplacement de la courbe DG vers la droite, passant de DG à

DG1.

Deux scénarios peuvent alors se produire selon la

capacité de réaction de l'offre :

1. Si l'offre est parfaitement élastique : cela

signifie que les entreprises peuvent augmenter immédiatement leur

production pour répondre à la demande croissante. Elles disposent

de ressources inutilisées, comme de la main-d'oeuvre disponible ou des

machines sous-exploitées. Dans ce cas, la quantité produite

augmente sans tension sur les prix : l'économie s'adapte sans

inflation.

2. Si l'offre est inélastique : les entreprises

atteignent leurs limites de production. Elles manquent par exemple de

main-d'oeuvre ou de capacités techniques pour produire davantage. Dans

ce contexte, l'offre ne peut pas suivre le rythme de la demande.

Résultat

20 | P a g e

? L'excès de demande provoque une hausse

généralisée des prix, autrement dit une inflation par la

demande.

? Inflation des coûts

Cette forme d'inflation est causée par une augmentation

des coûts de production, notamment les salaires, les matières

premières et l'énergie. Lorsqu'une entreprise fait face à

des coûts plus élevés, elle répercutera ces

augmentations de prix sur les consommateurs, générant ainsi une

inflation. Quand le prix des intrants agricoles (la houe, la bêche, les

semences, ou les engrais) augmente, les producteurs transmettent souvent ces

coûts aux consommateurs sous forme de prix plus élevés.

Cela peut avoir des conséquences directes sur la rentabilité des

exploitations agricoles à Kananga et sur la disponibilité des

produits à des prix accessibles17.

? Inflation importée

Elle résulte de l'augmentation des prix des biens

importés, souvent à cause de fluctuations des taux de change ou

de l'augmentation des prix sur les marchés internationaux. Cela affecte

directement le coût de la vie, surtout pour les pays dépendants

des importations c.-à-d. elle est causée par des augmentations

des prix des biens et services provenant de l'extérieur, l'inflation

importée a également un impact significatif sur les prix des

produits agricoles locaux, notamment lorsque les coûts des

matières premières internationales augmentent18.

? Inflation structurelle

Cette inflation apparaît en raison de

déséquilibres structurels dans une économie, tels que des

secteurs en difficulté ou des erreurs de politique économique.

Elle est souvent plus difficile à contrôler et nécessite

des ajustements structurels profonds. Ce type d'inflation résulte de

l'évolution des structures économiques. Par exemple, des abus

de

17 IDEM

18 MANKIW, N.G. (2021). Principles of

Economics. Cengage Learning.

21 | P a g e

monopole dans la distribution peuvent faire grimper les prix,

ou des changements dans les politiques agricoles peuvent influencer les

coûts de production19.

? L'inflation budgétaire

Désigne la hausse générale des prix qui

survient lorsqu'un État finance ses déficits par la

création excessive de monnaie (la fameuse "blanche à billet") ou

par un recours trop important à l'emprunt. En générant de

la monnaie sans augmenter la production, le pouvoir d'achat se voit

dilué, poussant les prix à la hausse.

Par ailleurs, un endettement excessif peut éroder la

confiance des investisseurs et entraîner des taux d'intérêt

en augmentation, exacerbant ainsi le déséquilibre

budgétaire. À ces mécanismes s'ajoutent d'autres facteurs,

tels qu'une politique fiscale inadéquate ou des chocs économiques

externes, qui peuvent alimenter un cercle vicieux d'instabilité

économique. Une gestion rigoureuse et équilibrée des

finances publiques est donc essentielle pour préserver la

stabilité et garantir le bien-être collectif.

Note: Les changements de comportement peuvent

créer un cercle vicieux, où la réduction de la

consommation entraîne une diminution de la demande pour les produits

agricoles, conduisant éventuellement à des pertes pour les

agriculteurs. Une compréhension approfondie de ces dynamiques est

essentielle pour élaborer des politiques qui soutiennent non seulement

les producteurs, mais également les consommateurs.

1.1.3. Mesure de l'inflation

L'inflation, définie comme la hausse

généralisée et durable des prix des biens et services, est

un indicateur clé de la santé économique d'un pays. Sa

mesure repose sur plusieurs outils et méthodes permettant de suivre son

évolution et d'en analyser les causes et effets.

1. Le déflateur du PIB : Le déflateur du PIB

est défini comme le rapport du PIB nominal au

PIB réel. Il mesure les prix de tous les biens et services

produits dans l'économie. En effet, le

19 Banque Centrale du Congo. (2023). Rapport Annuel

sur l'Inflation et la Politique Monétaire.

Le PIB nominal a donc augmenté d'une année sur

l'autre. Il a même presque doublé. Pourtant cette augmentation est

trompeuse. En effet, l'augmentation du PIB nominal est donc

22 | P a g e

déflateur du PIB ne tient compte que des prix des biens

et services produits sur le territoire national en tenant compte d'un panier de

biens et services évolutifs.

En d'autres termes, il tient compte d'un panier de biens et de

services qui évolue au gré de la composition du PIB. Cependant,

le déflateur du PIB n'est pas le meilleur instrument de mesure de

l'inflation car, en fonction du volume et de l'évolution des prix des

importations, il mésestime l'inflation.

Toutefois, il faut noter que d'après les utilisateurs,

le biais observé dans l'usage de cet instrument est habituellement

faible.

- Calcul et interprétation

Cet indicateur est trouvé par la formule ci-dessous :

|

Déflateur du PIB= PIB Nominal

PIB Réel

|

x 100

|

A titre illustratif, considérons les informations d'une

économie donnée ci-dessous :

|

Année

|

Pain

|

Sucre

|

|

Quantité

|

Prix

|

Quantité

|

Prix

|

|

2019

|

2

|

200 CDF

|

3

|

100 CDF

|

|

2020

|

1

|

300 CDF

|

4

|

250 CDF

|

- Calcul du PIB Nominal

|

2019 :

|

(2×200)

|

+ (3×100)

|

= 700 CDF

|

|

2020 :

|

(1×300)

|

+ (4×250)

|

= 1300 CDF

|

20 MANDE P., notes de cours de macro

économie, U.KA, faculté des sciences économiques et

gestion L1LMD, 20222023

23 | P a g e

largement due à l'augmentation très importante

des prix. Pour se faire une véritable idée de l'évolution

des quantités produites, on doit neutraliser l'inflation. On va pour

cela définir le PIB réel.

- Calcul du PIB Réel

|

2019:

|

(2×200)

|

+ (3×100)

|

= 700 CDF

|

|

2020:

|

(1×200)

|

+ (4×100)

|

= 600 CDF

|

On constate que le PIB réel de 2019 est égal au

PIB nominal de la même. Ce résultat est toujours

vérifié pour l'année de base puisqu'on utilise les

mêmes prix pour le PIB nominal et le PIB réel. On remarque par

ailleurs que le PIB réel de 2020 est bien inférieur au PIB

nominal de 2020. Il est même inférieur au PIB réel de 2019.

La production a donc diminué. On voit que l'évolution du PIB

nominal surestime l'évolution de la production à cause de

l'évolution des prix.

|

- Calcul du Déflateur

Déflateur du PIB 2019 :

Déflateur du PIB 2020

:

|

1300

|

du PIB

× 100 = X 100

|

100%

= 122% ou 1,22%

|

|

1300

3050

|

|

2500

|

Il est à noter que le déflateur du PIB de

l'année de base est toujours égal à 1 ou 100 et ceux des

années qui suivent mesurent le changement du PIB nominal, à

partir de l'année de base qui ne peut être attribué de

déflateur de 2019 à 2020 en moyenne, les prix ont augmenté

de 1,22 - 1 = 0,22 ou 22%. Il est donc clair que le PIB Nominal surestime la

richesse réellement disponible pendant une année.

2. l'Indice des Prix à la Consommation

(IPC)20, qui reflète les variations du prix d'un

panier de biens et services représentatif des habitudes

des ménages. Cet indice est calculé sur une période

donnée (généralement mensuelle ou annuelle) et permet

d'estimer le taux

21 IDEM

24 | P a g e

d'inflation en pourcentage. Lorsque l'IPC augmente, cela

signifie que le coût de la vie devient plus élevé,

réduisant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs.

L'IPC est calculé à partir de la variation des

prix d'un panier de biens et services représentatif des habitudes de

consommation des ménages. Sa formule générale est :

|

IPCt= ?(P??,*????,0

?(p??,0*????,0

|

* 100pi

|

Où :

- IPCt : indice des prix à la consommation à la

période t.

- Pt,0 : Prix du bien i à la

période t.

- Pi,0 : prix du bien i à la

période de référence 0.

- Qi,0 : quantité du bien i

consommée à la période de référence.

Cette formule compare le coût actuel du panier de

consommation par rapport à son coût lors de la période de

référence. Lorsque l'IPC augmente, cela signifie que le prix des

biens et services ont augmenté, réduisant ainsi le pouvoir

d'achat des consommateurs.

3. L'Indice des Prix à la Production

(IPP)21, qui mesure les fluctuations des prix des biens

au stade de la production. Cet indice permet d'anticiper les

variations futures des prix à la consommation, car une hausse des

coûts de production peut entraîner une augmentation des prix de

vente.

L'IPP mesure les variations des prix des biens vendus par les

producteurs avant leur commercialisation. Sa formule générale est

:

|

IPPt= ?(P??,??*????,??

?(p??,0*????,0

|

* 100pi

|

25 | P a g e

Où :

- IPPt : Indice des prix à la production à la

période t.

- Pi,t : prix du bien i vendu par le producteur à

la période t

- Pi,0 : prix du bien i vendu par le producteur à

la période de référence 0.

- Qi,t : Quantité du bien i produite à la

période t.

- Qi,t : Quantité du bien i produite à la

période de référence.

L'IPP permet d'évaluer les évolutions des prix

à la source, avant qu'ils n'impactent le marché de consommation.

Une hausse de l'IPP peut annoncer une future augmentation des prix pour les

consommateurs, notamment dans le secteur agricole.

L'inflation peut aussi être mesurée sous une

forme plus spécifique : l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix

des produits les plus volatils tels que l'énergie et les denrées

alimentaires. Cette mesure permet d'obtenir une vision plus stable et

représentative des tendances économiques à long terme.

Enfin, les banques centrales et institutions

économiques surveillent l'inflation grâce à des

modèles économiques qui prennent en compte plusieurs

paramètres, comme la masse monétaire, les coûts de

production et la demande des consommateurs. Ces analyses aident à la

prise de décisions pour ajuster les politiques monétaires et

fiscales afin de contenir l'inflation et garantir une stabilité

économique propice au développement du secteur agricole.

Ainsi, la mesure de l'inflation est une étape

fondamentale pour comprendre ses effets sur la consommation des produits

agricoles, permettant aux producteurs, consommateurs et décideurs de

mieux anticiper les fluctuations des prix et d'adapter leurs stratégies

économiques.

Lien entre IPC et IPP

L'IPP est un indicateur clé pour anticiper

l'évolution de l'IPC. En effet, une hausse des prix à la

production peut se répercuter sur les prix à la consommation.

C'est pourquoi ces indices sont suivis de près par les

économistes et les autorités monétaires afin d'ajuster les

politiques économiques et limiter l'inflation excessive.

26 | P a g e

1.1.4. Conséquences de l'inflation ? AVANTAGES

· Pour les entreprises

Les conséquences de l'inflation ne sont pas toujours

négatives. Par exemple, elle améliore la rentabilité

financière des entreprises. Ces dernières sont d'autant plus

incitées à recourir au financement externe que leurs taux de

profit internes sont supérieurs au taux d'intérêt des

capitaux empruntés. Les entreprises se trouvent stimulées par les

perspectives de gain, ce qui les incite à investir. Une telle situation

augmente la rentabilité de leurs fonds propres (effet de levier). Ceci

induit alors une croissance de la production et de l'emploi en favorisant les

investissements car elle croît la marge d'autofinancement et

allège la charge de remboursement (en cas d'emprunts à taux

fixes).

· Pour les ménages

L'inflation allège les dettes des agents

économiques en cas d'emprunts à taux fixes. En effet, elle

diminue le coût réel de l'endettement en fonction de la

différence entre le niveau des taux d'intérêt nominaux et

le niveau général des prix. De ce fait, les ménages vont

bénéficier de taux d'intérêt réels faibles et

dans certains cas, négatifs. En augmentant la valeur des biens

immobiliers, l'inflation bénéficie aux détenteurs

d'actifs. Les ménages rembourseront d'autant moins en valeur

réelle quand l'inflation est plus élevée.

? INCONVENIENT

· Pour les ménages

L'inflation entraîne une diminution du pouvoir d'achat

du revenu des ménages. Avec le renchérissement des prix des

produits, les ménages se retrouvent à utiliser une partie plus

importante de leur revenu pour consommer la même quantité de biens

et de services. En d'autres termes, quand l'inflation augmente, la valeur

réelle de la monnaie diminue. Donc, on peut acheter moins de biens avec

la même quantité de monnaie. Dans de

27 | P a g e

telles situations, les agents économiques ont alors

tendance à ne pas utiliser leurs liquidités (ils consomment

moins) au profit d'investissements dans les biens immobiliers, devises fortes,

etc.

· Pour l'activité

économique

Une inflation peut conduire, lorsqu'elle est forte, à

un ralentissement de la croissance économique et à une

détérioration de l'emploi. Aussi, une variation

accélérée et persistante des prix est-elle de nature

à avoir des impacts négatifs sur l'économie.

? Elle perturbe la répartition macroéconomique des

revenus, car la plupart des agents

économiques ne peuvent pas ajuster leurs revenus au

même rythme que l'inflation.

? Elle rend l'avenir plus incertain. En rendant incertaine

l'évolution des valeurs nominales des revenus et des prix, l'inflation

rend difficile les anticipations sur des variables macroéconomiques

telles que la consommation, l'investissement, et rend par conséquent, la

croissance économique plus hypothétique.

? Elle réduit la compétitivité-prix de

l'économie et conduit à procéder à des

réajustements monétaires. Elle minimise également la

compétitivité-produit provoquant une augmentation du taux

d'intérêt, ce qui renchérit le coût des

investissements des entreprises. Le niveau des investissements étant

inversement proportionnel au taux d'intérêt, plus le taux est

élevé, plus les investissements sont faibles, et

réciproquement. Les produits locaux exportables devenant moins

compétitifs, se vendent moins et par conséquent, les parts de

marché régressent et la croissance ralentit.

1.1.5. Impacts de certaines variables

macroéconomiques sur l'inflation22 ? Le financement monétaire du

déficit budgétaire

Lorsque les dépenses de l'État sont plus

importantes que ses recettes, il en résulte un déficit public. Ce

déficit, lorsqu'il est financé par la création

monétaire, entraine une augmentation de la quantité de monnaie en

circulation dans l'économie et alimente l'inflation.

22 Document d'information de la BANQUE DE LA

REPUBLIQUE D'HAITI, L'inflation et ses mesures, Janvier 2024

28 | P a g e

? Le taux de change

Dans un pays qui dépend fortement des importations, la

perte de valeur de la monnaie nationale a un impact significatif sur les prix.

En effet, la dépréciation de la monnaie peut entrainer une

inflation importée puisqu'il faut plus de monnaie locale pour acheter le

même bien produit à l'étranger. Les produits que le pays

importe deviennent alors plus chers, d'où une hausse

généralisée des prix sur le marché national.

? Les taux d'intérêt

Une baisse des taux d'intérêt peut induire une

accélération des prix alors que le mouvement contraire des taux

d'intérêt est un moyen pour lutter contre une inflation excessive.

Dans une période de récession, les banques centrales baissent

leurs taux directeurs afin de stimuler la demande et ainsi relancer

l'économie. Cela permet d'accroître les investissements des agents

économiques (ménages et entreprises), de dynamiser le

crédit et de relancer la consommation. En période de forte

croissance, l'inflation a tendance à augmenter et conséquemment,

on assiste plutôt à un relèvement des taux directeurs par

la Banque centrale afin d'éviter une surchauffe économique.

? Le taux de chômage

En économie, la courbe de Phillips permet de mettre en

exergue la relation négative qui existe entre le taux d'inflation et le

taux de chômage. En effet, lorsque le taux de chômage diminue, les

salaires s'accroissent et les entreprises augmentent les prix pour

rétablir leurs marges, ce qui va entrainer une hausse de l'inflation.

Inversement, l'inflation se replie lorsque le taux de chômage augmente.

En d'autres termes, une diminution prolongée de l'inflation peut

décourager les entreprises à faire de nouveaux investissements et

les conduire dans certains cas, à réduire leur effectif.

29 | P a g e

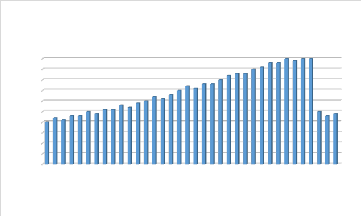

Graphique n°2 : courbe de Phillips sur le

chômage

Le raisonnement est le suivant : constatant un chômage

excessif, l'Etat entreprend une politique de relance qui, moyennant une

certaine inflation, fait reculer le chômage (1) mais les salariés

constatent la baisse de leur pouvoir d'achat et exigent la compensation. Les

entreprises qui enregistrent alors la hausse du coût de la main d'oeuvre,

licencient le personnel récemment embauché. Retour au niveau de

chômage initial (2). L'Etat peut retenter l'expérience. Un recul

temporaire du taux de chômage (3) aboutira inexorablement à un

taux de chômage naturel (4). D'où l'explication proposée

par Friedman : à un court terme, il existe bien une liaison

négative entre inflation et chômage, mais à long terme il

est impossible de s'écarter durablement du taux de chômage

naturel. Les efforts interventionnistes ne font que relancer l'inflation.

1.1.6. Les moyens de lutte contre l'inflation23 ? Actions

sur la demande

Les politiques de lutte contre l'inflation visant à

réguler la demande sont caractérisées par des mesures

prises au niveau budgétaire, monétaire et des revenus.

23 Document d'information de la BANQUE DE LA

REPUBLIQUE D'HAITI, L'inflation et ses mesures, Janvier 2024

30 | P a g e

Si l'inflation est d'origine

monétaire.

La politique monétaire vise alors à restreindre

l'accroissement de la masse monétaire en circulation, en contraignant

l'accès aux crédits octroyés par les banques commerciales.

Pour ce faire, la Banque centrale a recours à une politique

monétaire restrictive à travers la hausse des taux

d'intérêt ou celle des coefficients de réserves

obligatoires. Conséquemment, elle contribue à réduire le

volume de crédit devant alimenter la demande de biens et de services

dans l'économie et par conséquent, les pressions inflationnistes

y relatives. Toutefois, la faiblesse du crédit alloué à

l'économie ne permet de stimuler ni la consommation de ménages,

ni l'investissement des entreprises. Ainsi, l'application d'une telle politique

entraîne comme effet négatif le ralentissement de

l'activité économique.

Si l'inflation est due à un excès de la

demande.

Les pouvoirs publics peuvent alors utiliser la politique

budgétaire en baissant les revenus distribués par l'État

(limitation de la progression des revenus des fonctionnaires, réduction

des programmes de travaux publics...) et en augmentant les recettes publiques

(impôts, taxes...). L'objectif est de réduire le revenu disponible

à la consommation et donc de rétablir l'équilibre entre

l'offre et la demande.

Si l'inflation est due aux coûts de

production.

Le contrôle des prix et la politique des revenus sont

dans ce cas les instruments utilisés. Le Gouvernement peut ainsi inciter

les entreprises à modérer la hausse des prix, il peut surveiller

ou même restreindre certains revenus pendant une durée

déterminée (interdiction d'indexer les salaires sur le taux

d'inflation, contrôle de la redistribution des revenus de transferts).

? Action sur l'offre

La difficulté d'obtenir des résultats

satisfaisants avec les instruments de politique visant à réguler

la demande peut amener les autorités monétaires et

budgétaires à utiliser des moyens de lutte à plus long

terme, en développant principalement la concurrence

31 | P a g e

par les prix, c'est-à-dire en incitant les entreprises

à mieux maîtriser leurs coûts de production

(amélioration de la compétitivité) et à diminuer

leurs marges bénéficiaires pour conserver leurs parts de

marché.

1.2. NOTION SUR LA CONSOMMATION

La consommation est un élément fondamental de

l'économie, représentant l'acte d'utiliser des biens et services

pour satisfaire des besoins. Elle est influencée par divers facteurs

tels que le revenu, les préférences individuelles et les

conditions économiques générales.

1.2.1. Définition de la consommation

Selon Jean Baudrillard24, il

définit la consommation comme un système de communication et de

différenciation sociale, où les objets ne sont pas seulement

utilisés pour leur fonction, mais aussi pour leur signification

culturelle et sociale

Selon Thorstein Veblen25, qui met

en avant la notion de consommation ostentatoire, où les individus

consomment des biens non pas pour leur utilité, mais pour afficher leur

statut social et leur richesse

Selon Pierre Bourdieu26 qui

explique que la consommation est un acte structuré par les habitus

sociaux, où les choix de consommation sont influencés par la

position sociale et les capitaux culturels des individus.

Nous aussi, de notre part, au travers de toutes ces

définitions des auteurs, nous définissons aussi la consommation

comme un acte social et culturel par lequel les individus acquièrent et

utilisent des biens non seulement pour satisfaire des besoins matériels,

mais aussi pour affirmer leur position sociale et exprimer des significations

symboliques. Elle devient ainsi un langage (selon Baudrillard), un marqueur de

statut (selon Veblen), et une pratique façonnée par les habitus

sociaux (selon Bourdieu).

24 BAUDRILLARD J., la société de

consommation, Gallimard, Paris, 1970.

25 VEBLEN T, La théorie de la classe de

loisir, Macmillan, New York, 1899.

26 BOURDIEU P., La distinction : critique sociale

du jugement, Les éditions de minuit, Paris, 1979.

27 SMITH A., (traduit par Germain Garnier en 1881