|

République Algérienne Démocratique

et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique

UNIVERSITE AMAR TELIDJI-LAGHOUAT

FACULTE DES SCIENCES ET DE L'INGENIERIE

DEPARTEMENT DE BIOLOGIE

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

En vue de l'obtention du diplôme

d'Ingénieur d'Etat en Biologie

Option : Génie Biologique

Thème

Effets des extraits de quelques plantes

médicinales locales sur l' -

|

Présenté par :

|

Encadré par :

|

KHACHEBA Ihcen

BENAMAR Hanane

|

Mr YOUSFI Mohamed

Mr DJERIDANE Amar

|

Juin 2008

Dédicace

Ce mémoire qui est le

résultat et le fruit d'un travail de longue haleine, de nuits

interminables, de recherche et de documentation, d'une multitude

d'expériences au niveau du laboratoire et de contacts sans relâche

pour des enquêtes ethnobotaniques sur le terrain.

Je le dédie avec grand

amour

A ma mère Khadidja

A mon père Mohamed

A mes deux soeurs Hajer et Iness

Ces êtres chères qui

m'ont tant aidé, orienté et conseillé et qui ont fait

preuve d'une patience sans égal face à tous mes caprices

d'étudiante exigeante, perfectionniste et infatigable

Qui n'ont jamais douté de

moi et encouragé tout au long de mes études et leur soutien

pendant cette longue et pénible épreuve que représente ce

mémoire

Je leur dis tout simplement merci

Que dieu vous bénisse

Ihcen

Dédicace

À celui qui m'a indiqué

la bonne voie en me rappelant que la science et la volonté forgent les

grands esprits

À mon père

À celle qui m'a appris que

la patience est la clé du succès et de la Victoire.

À ma mère

À celui qui m'a toujours

soutenu et encourage psychologiquement

À mon frère

Et à ceux qui m'ont

élevé et réchauffé durant mon enfance

Mes grands parents

Tous m'ont couvert avec la chaleur de

leurs amours et leurs soutiens

Je leur dédie les premiers

fruits de ma réussite et prie dieu le tout puissant de leur donner

santé et longue vie

Ainsi à toutes les amies qui

ont répondu à notre invitation.

Hanane

Remerciements

Ce travail a été

réalisé au laboratoire des sciences fondamentales de

l'université Amar Telidji - Laghouat - sous la direction du docteur

YOUSFI Mohamed, maître de conférences à l'université

de Laghouat.

Nous adressons nos remerciements à

monsieur D. Benbertal directeur du laboratoire des sciences fondamentales de

nous avoir accueilli et mis à notre disposition tout le matériel

et réactifs nécessaires à la réalisation de ce

travail.

À monsieur YOUSFI Mohamed,

qui malgré ses nombreuses obligations, a accepté de nous encadrer

et de nous choisir un thème. Nous sommes très honorés

d'avoir pu bénéficier de son encadrement, il nous a accueilli

dans son laboratoire avec la plus grande bienveillance, ses encouragements et

sa confiance nous ont guidé tout au long de ce travail. Nous tenons

à l'assurer de notre grande estime et en témoignage de notre

profonde gratitude, nous lui adressons nos remerciements les plus

sincères

À monsieur DJERIDANE .Amar, co -

promoteur de ce mémoire, dont les remarques et compétences tout

au long de ces trois mois de mémoire nous ont été

très utiles. Nous tenons à lui présenter notre profonde

reconnaissance. Nous garderons en mémoire ses grandes qualités,

tant humaines, qu'intellectuelles, sa gentillesse et son humour.

Et on voudrait adresser plus

particulièrement des remerciements plein de reconnaissance et de

gratitude à nos professeurs des départements de biologie,

d'agronomie et de chimie qui ont toujours été à la hauteur

de leur noble mission d'enseignants assidus, ponctuels, attentifs et

généreux.

Nos remerciements iront également

à toutes les personnes qui, grâce à leur

disponibilité et à leur bonne humeur, nous ont soutenu en rendant

agréable les moments passés ensemble : Massouda, Hadjira,

Kaltoum, Assia, Sarha et Linda.

Une pensée pour toutes nos amies

étudiantes du département de biologie qui nous ont soutenues au

cours de ces années.

À notre jury de mémoire, qu'il

ne soit ainsi permis de vous remercier très sincèrement pour

avoir spontanément accepté de juger ce travail et d'en être

le rapporteur et tenons à vous assurer de notre considération la

plus respectueuse.

Abréviations

ADN : acide désoxy ribo

nucléique

ARN : acide ribo nucléique

°C : degré Celsius

CuSO4 : Sulfate de cuivre

DID : diabète insulino

-dépendant

DNID : diabète non

insulinodépendant

DO : densité optique

g : gramme

HCl : acide chlorhydrique

[I] : Concentration de l'inhibiteur

Ki : constante d'inhibition

KM : constante de

Michaelis et Menten

l: litre

ul : microlitre

M : molaire

uM : micromolaire

mg: milligramme

ml : millilitre

mM: Millimolaire

mmol : millimoles

:

Maturity Onset Diabetes in the Young

m/v: masse / volume

ppm: partie par millions

NaCl : chlorure de sodium

Na2CO3: Carbonate de sodium

nm: nanomètre

OH : groupement hydroxyle

pH : potentiel hydrogène

[S] : Concentration du substrat

UV : ultraviolet

Vmax : Vitesse maximale

XXème siècle :

20ème siècle

? : Alpha

MS : Matière sèche

Liste des figures

Partie bibliographique

|

Figure III . 1 : Variations de la vitesse

initiale de la réaction enzymatique en fonction de la concentration en

substrat.

Figure III . 2 : Variation de 1 / V en fonction de 1 /

[S].

Figure III . 3 :Graphique Michaelis-Menten d'inhibition

compétitive.

Figure III . 4 : Graphique Dixon d'inhibition

compétitive.

Figure III . 5 : Variation des pentes du

graphique Lineweaver - Burk en fonction des [I] pour l'inhibition

compétitive.

Figure III . 6 : Graphique Lineweaver - Burk

d'inhibition non compétitive.

Figure III . 7

: Graphique Dixon d'inhibition non compétitive

Figure III . 8 : Variation de 1 / V'max

en fonction de [I] pour l'inhibition non compétitive.

Figure III. 9 :

Graphique Lineweaver - Burk d'inhibition incompétitive

Figure III. 10 : Graphique Dixon d'inhibition

incompétitive.

Figure III . 11 :

Variation de 1 / K'M en fonction de [I] pour l'inhibition

incompétitive.

Figure III . 12 : Variation de 1 / V'max en

fonction de [I] pour l'inhibition incompétitive.

Figure II . 13 : Variation des pentes du graphique

Lineweaver - Burk en fonction des [I] pour l'inhibition

mixte.

r

Partie expérimentale

r

Figure I. 1 : Produits de dégradation de l'

-amylase.

Figure II. 1 :

La courbe d'étalonnage de l'acide gallique.

Figure II. 2: La courbe d'étalonnage de

la rutine.

Figure II. 3:

La courbe d'étalonnage du maltose

Figure II. 4 : La cinétique

de l' - amylase

Figure II. 5 : La représentation de Lineweaver ? burk

de l' - amylase

.

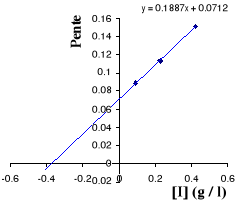

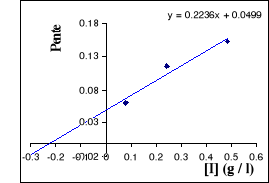

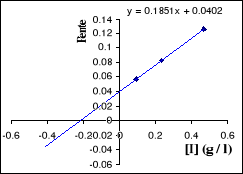

Figure II. 6 : Représentation de Lineweaver ? burk de

l'extrait aqueux la plante "Salvia officinalis"

Figure II. 7 : Représentation graphique de Dixon de

l'extrait aqueux de la plante "Salvia officinalis"

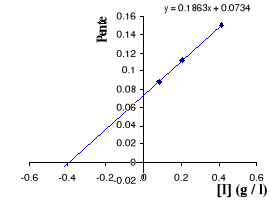

Figure II. 8 : Représentation de Lineweaver ? burk de

l'extrait méthanolique de la plante "Salvia officinalis"

Figure II. 10 : Représentation graphique de

l'extrait méthanolique de la plante "Salvia officinalis"

|

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

20

21

35

40

42

46

47

47

51

52

52

53

|

Liste des tableaux

|

Partie bibliographique

Tableau II . 1 : Les principales classes de

composés phénoliques.

Tableau IV. 1 : Quelques propriétés des -

amylases.

Partie expérimentale

Tableau I . 1 : Noms des plantes

investiguées et les différentes parties utilisées.

Tableau I . 2 : Nom, pharmacopée, et

photo des plantes investiguées.

Tableau II . 1: Teneurs, aspects et couleurs des

extraits aqueux.

Tableau II . 2 : La teneur en phénols

totaux dans les 23 extraits aqueux.

Tableau II . 3 : La teneur en

flavonoïdes dans les 23 extraits aqueux.

Tableau II . 4 : Teneurs, couleurs et aspects

des extraits méthanoliques

Tableau II . 5 : La teneur en

phénols totaux et flavonoïdes dans les 6 extraits

méthanoliques.

Tableau II . 6 : Taux d'inhibition des 23

extrais aqueux.

Tableau II. 7 : Inhibition l' - amylase par les

extraits aqueux et méthanloniques.

|

12

23

29

30

39

41

43

44

45

48

50

|

Table des matières.

|

Introduction

Partie bibliographique

I. Le diabète

1. Définition

2. Classification

3. Les deux principales classes du diabète

sucré

3. 1. Diabète de type I

3. 1. 1. Définition

3. 1. 2. Circonstances d'apparition

3. 1. 3. Signes cliniques

a- Les signes fonctionnels et généraux

b - Signes biologiques

3. 1. 4. Traitements

3. 2. Diabète de type II

3. 2. 1. Définition

3. 2. 2. Circonstances d'apparition

3. 2. 3. Les Signes

3. 2. 4. Les traitements

4. Complication

II. Les composés

phénoliques

1. Les polyphénols

1.1. Définition

1.2. Structure

3. Localisation

4. Classification

1. 5. Le rôle des composés

phénolique

Importance biologique

2. Les flavonoïdes

2. 1. Définition

2. 2. Structure

3. 3. Localisation

2. 4. Classification

2. 5. Propriétés des flavonoïdes

III . Cinétique enzymatique et

inhibition

1. Définition d'une enzyme

2. Le site actif

3. Théorie de Michaelis et Menten

4. Méthode de Lineweaver et Burk

5. Graphiques de Dixon

6. Inhibition enzymatique

6. 1. Définition

6. 2. Différents types d'inhibiteurs

6. 2. 1. Inhibition compétitive

A - Détermination des valeurs de Ki pour l'inhibition

compétitive

6. 2. 2. Inhibition non compétitive :

A - Détermination des valeurs de Ki pour l'inhibition non

compétitive

6. 2. 3. Inhibition incompétitive

A - Détermination des valeurs de Ki pour l'inhibition

incompétitive

6. 2. 4. Inhibition mixte

A - Détermination des valeurs de Ki pour l'inhibition

mixte

IV . L' - amylase

1. Définition

2. Localisation de ces enzymes

3. Attaque des grains d'amidon par les - amylases

4. Structure du site catalytique

5. Mécanisme d'action

6. Les acides aminés impliqués dans le

mécanisme catalytique

6. 1. Localisation

6. 2. Identification

7. Produits formés

8. L'inhibition de l' - amylase

Partie expérimentale

I. Méthodes d'études:

1. Choix des plantes

2. Préparation des extraits

3. Dosage des composés phénoliques

3. 1. Dosage des phénols totaux

3. 1. 1. Principe

3. 1. 2. La courbe d'étalonnage de l'acide

gallique

3. 2. Dosage des flavonoïdes

3. 2. 1. Principe

3. 2. 2. La courbe d'étalonnage de la

rutine

4. Cinétique de l' -amylase

4. 1. La courbe d'étalonnage du maltose

4. 2. Dosage de l'activité enzymatique de

l'?-amylase

5. Tests d'inhibition

II. Résultats et discussions

1. Analyse des extraits aqueux

1. 1. Teneurs des extraits aqueux

1. 2. Quantité des phénols totaux des

extraits aqueux

1. 3. Quantité des

flavonoïdes dans les extraits aqueux

2. Cinétique de l' -amylase

3. Tests d'inhibition

4. Evaluation de l'effet inhibiteur des extraits sur l' -

amylase

Conclusion

Bibliographie

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

|

2

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

14

14

14

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

19

19

20

20

21

23

23

24

24

24

25

25

25

25

26

29

32

32

32

32

32

33

33

33

33

36

36

37

37

39

39

40

42

48

49

55

58

62

65

71

|

Introduction

On a longtemps employé des remèdes

traditionnels à base de plantes sans savoir à quoi étaient

dues leurs actions bénéfiques. (Bahorun. T, 1997)

En Algérie la liste de plantes entrant

précisément dans ce cadre est exhaustive. Elles sont

utilisées sous forme de tisanes, extraits ou préparations

complexes, sans savoir les molécules responsables de l'action. En effet,

certains effets pharmacologiques prouvés sur l'animal aient

été attribués à des composés tels que les

alcaloïdes et dérivés, des terpènes, des

stéroïdes et des composés polyphénoliques.

Les substances naturelles issues des

végétaux ont des intérêts multiples mis à

profit dans l'industrie : en alimentation, en cosmétologie et en

dermopharmacie. Parmi ces composés, on retrouve dans une grande mesure

les métabolites secondaires qui se sont surtout illustrés en

thérapeutique. La Pharmacie utilise encore une forte proportion de

médicaments d'origine végétale, pour la recherche plantes

des molécules actives nouvelles, ou des matières premières

pour la semi synthèse. (Bahorun. T, 1997)

Le présent travail entre dans le cadre de la

valorisation de quelques plantes médicinales locales, utilisées

en thérapeutique traditionnelle dans la région de Laghouat, comme

antidiabétique. L'intérêt de ces plantes, est lié

aux différents principes actifs qu'elles renferment. On distingue parmi

eux, les composés phénoliques dont de nombreux

travaux ont été consacrés ces dernières

années à l'étude de leurs propriétés

chimiques et biologiques ainsi que de leurs mécanismes d'actions. La

structure chimique de ces substances leur confère une capacité

très développée pour réagir avec toutes sortes de

molécules, essentiellement les protéines. (Djelili farida

et al, 2008).Certains polyphénols jouent un rôle

très important dans l'inhibition des enzymes digestifs y compris l' -

amylase.

L' - amylase, est l'enzyme clé de la

première étape du processus digestif des hydrates de carbone.

D?où, une augmentation de la glycémie. Les inhibiteurs de cette

enzyme retardent et prolongent l'hydrolyse des hydrates de carbone, en

évitant la monté du taux de glucose plasmatique par la

réduction de son taux d'absorption (Megh Raj Bhandari et al,

2008)

2

L'objectif de notre travail est la confirmation de

l'activité antidiabétique de ces plantes par l'inhibition de

l'enzyme clé qui est l' -amylase.

Notre travail sera réalisé selon les étapes

suivantes:

La première partie est consacrée à une

étude bibliographique sur le diabète un aperçu

général sur les composés phénoliques ainsi qu' un

rappel sur la cinétique enzymatique.

La deuxième partie est réservée à la

description du protocole expérimental

L'interprétation et la discussion des résultats

obtenus serait présentées dans la dernière partie.

3

Partie bibliographique

L'activité biologique connaît, des accidents et des

anomalies. Celles-ci se manifestent chez le sujet qu'elles atteignent par des

troubles, passagers ou permanents, bénins ou graves, parmi lesquels la

douleur, la souffrance, le malaise, ect. Certains de ces troubles peuvent

être suffisamment graves pour interrompre les fonctions vitales et leur

arrêt, souvent après des jours ou des mois de souffrances

intolérables.

Certaines maladies sont passagères, maîtrisables et

dont les causes sont connues tel les maladies infectieuses, maladies des dents

et des gencives (Caratini Roger, 1985). D'autres

maladies sont permanentes, et n'ont pas de cause connue, mais le

système biologique affecté peut être identifié.

(Encarta, 2006) Tel les cancers, les maladies immunologiques,

hématologiques, endocriniennes et métaboliques. Le

métabolisme des glucides est l'un des métabolismes qui peut

être déréglé provocant ainsi le

diabète pancréatique (Caratini Roger , 1985).

1. Définition:

Le mot « diabète » vient du grec ancien

dia-baïno, qui signifie « passer au travers ». Les

médecins grecs avaient observé que les malades semblaient uriner

aussitôt ce qu'ils venaient de boire, comme s'ils étaient «

traversés par l'eau » sans pouvoir la retenir

(Wikipedia).

Le diabète pancréatique est aussi

appelé diabète sucré (= maladie de Willis) car

est marqué biologiquement par une élévation importante du

taux de glucose dans le sang et l'apparition de sucre dans l'urine. Chez un

sujet normal, le taux de glucose sanguin ou glycémie est

comprie entre 4,5 et 6,1 mmol/l, au-delà de 6,1 mmol/l à jeun, on

parle d'hyperglycémie, au dessous de 4,5 mmol/l on

parle d'hypoglycémie (Caratini Roger,

1985).

2. Classification: (Wikipedia)

Différentes formes de diabète sont

répertoriées, en fonction de leur

:

Les diabètes de

(Maturity Onset

Diabetes in the Young), englobant plusieurs formes de diabètes

héréditaires.

Le

, des

diabètes secondaires à des maladies, notamment celles du

pancréas (

notamment).

6

Le

, lié

à un défaut de la réabsorption d'eau au niveau du rein, se

manifestant par des urines abondantes et non sucrées.

Le

,

lié à un défaut de réabsorption du glucose par le

rein, donnant une urine sucrée (

) sans anomalies de la

glycémie.

Le diabète secondaire à

une mutation de l'ADN mitochondrial (associé à une

surdité de perception et caractérisé par une

hérédité maternelle).

Le diabète lipoatrophique :

caractérisé par la disparition du

, avec

insulino-résistance majeure.

3. Les deux principales classes du diabète

sucré :

3. 1. Diabète de type I :

3. 1. 1. Définition :

Autrefois appelé « diabète

insulino-dépendant » (DID, ou encore diabète

juvénile), cette maladie est une forme de

qui apparaît le

plus souvent de manière brutale chez l'enfant ou chez le jeune adulte.

Le diabète de type 1 est une

, aboutissant

à une destruction totale des cellules bêta des

. Ces cellules

sont chargées du contrôle de la

(taux de glucose dans le

sang), par la production d'

en fonction de la

glycémie : ainsi, en cas d'hyperglycémie, l'insuline est

produite en plus forte quantité. (Wikipedia)

3. 1. 2. Circonstances d'apparition :

Le début est rapide, voire brutal dans 80 % des cas.

L'évolution de la maladie est accélérée par les

infections, stress et autres chocs, ce qui fait que le diagnostic se fait

souvent lors de consultations pour autre chose. Cependant, cela ne veut en

aucun cas dire que l'infection présente est la cause du

diabète. (Wikipedia)

3. 1. 3. Signes cliniques : (Wikipedia)

a- Les signes fonctionnels et

généraux :

Une

importante.

Une

parallèle.

Un amaigrissement rapide de plusieurs kilos.

Infections favorisées par l'hyperglycémie.

Des maux de tête et d'estomac ainsi que des

nausées.

b - Signes

biologiques :

La glycosurie (quantité de glucose dans les urines).

L'hyperglycémie.

7

L'hémoglobine glyquée (dosage de fraction de l'

) le taux chez un

diabétique peut être supérieur à 10 %.

Auto-anticorps.

3. 1. 4. Traitements :

Les diabétiques de type I doivent s'injecter de l'insuline

plusieurs fois par jour tout au long de leur vie et manger de manière

équilibrée. Cet équilibre glycémique étant

précaire, traitement et alimentation varient au jour le jour en fonction

des circonstances (activités, émotions, horaires, maladies,

etc.). Le diabétique se doit donc d'être autonome dans sa gestion

de la maladie. (Wikipedia)

3. 2. Diabète de type II :

3. 2. 1. Définition:

Le « diabète de type

2 » ou « diabète non

insulinodépendant » (DNID) (aussi appelé

« diabète insulinorésistant » ou

« diabète de l'âge mûr »), est une

maladie

touchant la

provoquant à

terme un

. Sur le plan

physiopathologique, le diabète non insulinodépendant se

caractérise par une résistance à l'insuline de l'organisme

(Wikipedia), l'insulinorésistance décrite

entraîne pendant 10 à 20 ans un hyperinsulinisme (A.

Grimaldi, 2000). Le

fabrique de plus en plus

d'insuline (Wikipedia), permettant pendant des années

de maintenir la glycémie à jeun (A . Grimaldi,

2000) jusqu'a l'épuisement et lorsque la quantité

d'insuline ne suffit plus à contrer les résistances, le taux de

sucre devient anormalement élevé. (Wikipedia)

L'insulinémie décroît progressivement en même temps

que la glycémie augmente à jeun. (Grimaldi. A,

2000)

3. 2. 2. Circonstances d'apparition :

Le diabète de type 2 résulte d'une interaction

entre des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement

(Roberfroid Marcel B, 2002). Ainsi que suite à la prise

de certaines médications (par exemple, l'utilisation prolongée de

). Il y a également

un puissant facteur

dans l'étiologie

de cette maladie : avoir des membres de la famille atteints de

diabète de type 2. La majorité des patients atteints du

diabète de type 2 sont obèses - l'obésité chronique

induit une résistance accrue à l'insuline qui peut évoluer

en diabète. Le diabète de type 2 a plus de risque

d'apparaître s'il y a manque d'activité physique, une alimentation

riche (graisses, sucres). (Wikipedia)

3. 2. 3. Signes :

8

Le diabète de type 2 est généralement

asymptomatique durant de longues années, son dépistage et son

diagnostic reposent sur l'examen biologique de la glycémie à jeun

ou après stimulation par l'ingestion de sucre (glycémie

post-prandiale ou hyperglycémie provoquée).À la

différence du diabète de type 1, les symptomes et complications

du diabète de type 2 apparaissent tardivement dans l'évolution de

la maladie. Mais il peut parfois être difficile de faire la

différence entre ces deux maladies notamment chez l'adolescent.

(Wikipedia)

3. 2. 4. Les traitements : (Wikipedia)

Les mesures

hygiéno-diététiques : Le diabète de

type 2 est traité au départ par des mesures de régime et

par la

.

Dans cette perspective, la pratique d'exercices physiques,

éventuellement dans le cadre d'

est

recommandée.

Les traitements oraux : un traitement par

des antidiabétiques oraux ex :

.

Traitement préventif : Il repose

essentiellement sur une perte de poids et l'exercice physique.

4. Complication:

Le diabète peut résulter en conséquences

lourdes pour la santé. Le diabète est un facteur de risque

important de :

.

.

.

Des

tissulaires, conduisant

à l'

.

Le diabète est une maladie aggravant l'invalidité,

provocant la diminution de l'espérance de vie, et engendrant de forts

coûts médicaux. (Wikipedia)

9

1. Les polyphénols :

1. 1. Définition :

Le terme polyphénol a été

introduit en 1980. (wikipedia). Les

composés phénoliques ou polyphénols

constituent une famille de molécules organiques largement

présente dans le règne végétal (wikipedia), se sont

des métabolites secondaires, caractérisés par la

présence d'un cycle aromatique portant des groupements hydroxyles libres

ou engagés avec un glucide.( Boizot N et Charpentier J.

P,2006).

1. 2. Structure :

Les polyphénols naturels regroupent un vaste

ensemble de substances chimiques (wikipedia).

L'élément fondamental qui les caractérise est la

présence d'au moins un noyau benzénique (aromatique), auquel est

directement lié au moins un groupe hydroxyle, libre ou engagé

dans une autre fonction : éther, ester, ou

hétéroside. (Laraoui. H, 2007) Ils peuvent aller

de molécules simples, comme les acides phénoliques, à des

composés hautement polymérisés, de plus de 30000 Dalton,

comme les tanins. (wikipedia)

3. Localisation :

Ils sont présents dans toutes les parties des

végétaux supérieurs (racines, tiges, feuilles, fleurs,

pollens, fruits, graines et bois) .( Boizot N et Charpentier J.

P,2006). Ils sont présents aussi dans diverses substances

naturelles : dans les fruits rouges, le raisin (en relation avec les

), dans les

, et sous forme de

dans le

, dans les

, les

......etc.

(wikipedia) Parmi les composés phénolique, dont

8000 sont connus : les flavonoïdes, les quinones phénoliques,

ligans, les xanthomes, les coumarines et d'autres classes existent en nombre

considérable (Laraoui. H, 2007).

4. Classification :

Les composés phénoliques sont

commodément classés selon le nombre d'atomes de carbone dans le

squelette de base. (Laraoui. H, 2007). Les différentes

classes principales de ces composés phénoliques isolées

des plantes sont illustrées dans le (tableau II. 1)

11

Tableau II . 1 : Les principales classes

de composés phénoliques. (Macheix Jean-jacques et al ,

2005)

|

Squelette carboné

|

Classe

|

Exemple

|

Origine

|

|

C6

C6 - C1

C6 - C3

C6 - C4

C6 - C2- C6

C6 - C3- C6

(C6 - C3)2

(C6 - C3)n

(C15)n

|

Phénols simples

Acides hydroxybenzoiques

Acides hydroxycinamiques

Coumarines

Napthoquinones

Stilbènes

Flavonoides

Flavonols

Anthocyanes

Flavonols

Flavonones

Isoflavonoides

Lignanes

Lignines

Tannins

|

Cathécol

P - hydroxybenzoique

Acides caféique, férulique

Scopolétine, esculétine

Juglone

Resvératrol

Kaemférol, quercétine

Cyanidine, pélargonidine

Catéchine, épicatéchine

Narigénine

Daidzéine

pinorésinol

|

Epices, fraise

Pomme de terre, pomme

Citrus

Noix

Vigne

Fruits, légumes, fleurs

Fleurs, fruits rouges

Pomme, raisin

Citrus

Soja, pois

Pin

Bois, noyau des fruits

Raisin rouge, kaki

|

Les formules chimiques de chaque exemple sont regroupées

dans (Annexe 1)

12

5. Le rôle des composés

phénolique : (Macheix Jean - Jacques et al, 2005)

Le rôle des composés phénoliques

est maintenant reconnu dans différents aspects de la vie de la plante et

dans l'utilisation que fait l'homme des végétaux. Ils peuvent en

effet intervenir :

Dans certains aspecs de la physiologie de la plante.

Dans les interactions des plantes avec leur environnement

biologique et physique.

Dans les critères de qualité.

Importance biologique :

12

Les métabolites secondaires font l'objet de

nombreuses recherches, Ceci est notamment le cas des polyphénols

végétaux (Bahorun.T, 1997) qui prennent une

importance croissante notamment, à cause de leurs effets

bénéfiques sur la santé (Wikepedia), dans

la protection de l'homme vis - à - vis de certaines maladies, en raison

de leur action possible avec de nombreuses enzymes. (Macheix Jean -

Jacques et al, 2005)

Ils sont largement utilisés en

thérapeutique comme vasculoprotecteurs, anti-inflammatoires, inhibiteurs

enzymatiques, antiradicaires et antioxydants (Bahorun. T,

1997). En effet, leur rôle d'antioxydants naturels suscite de

plus en plus d'intérêt pour la prévention et le traitement

du cancer, des maladies inflammatoires et cardiovasculaires . Ils sont

également utilisés comme additifs pour l'industrie

agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique

(wikipedia), en particulier les flavonoïdes et les

proanthocyanidines. (Bahorun.T, 1997)

2. Les flavonoïdes :

2. 1. Définition :

Les flavonoïdes ont été découverts

par

. Le terme

flavonoïde (ou bioflavonoïde) est attribué à une classe

de

secondaires

(wikipedia). Le terme

« flavonoïdes » désigne une très

large gamme de composés naturels, appartenants à la famille des

polyphénols. Ils sont considérés comme les pigments

quasiment universels des végétaux. (Portet

Bénédicte, 2007)

2. 2. Structure :

13

Tous les flavonoïdes (plus de 4000) (Portet

Bénédicte, 2007) présentent un squelette de base

à 15 atomes de carbone, fait de deux cycles en C6 reliés par une

chaîne en C3. Le pont à 3 carbones entre les deux phényles

forme généralement un troisième cycle pyrone.

Ils couvrent une grande gamme de couleur du rouge à

l'ultraviolet en passant par le jaune. Leur couleur dépend de leur

structure mais aussi de l'acidité du milieu (

), on en trouve

aussi de nombreux sous forme d'

. On en retrouve dans le

rouge des

et des

, dans les baies de

, le

, le raisin. On donne aux

pigments flavonoïdes le nom d'

.

(Wikipedia).

3. 3. Localisation :

Les flavonoïdes sont largement rencontrés dans le

règne végétal. Ils sont cependant rares chez les

végétaux inférieurs. Par contre, on les trouve en

abondance dans les familles suivantes : Polygonacees, Rutacees,

Legumineuses, Apiacees et Asteracees

De plus, leur localisation au sein de la plante est

caractéristique. En effet, les flavonoïdes ce répartissent

volontiers dans les organes aériens jeunes (jeunes feuilles, boutons

floraux) où ils sont localisés dans les tissus superficiels. Ils

se répartissent aussi volontiers dans les racines.Au niveau cellulaire,

les flavonoïdes sont dissous dans le suc vacuolaire ou localisés

dans les chloroplastes et les membranes des végétaux.

(Hadi Milaine, 2004)

Chez les angiospermes, la diversité structurale des

flavonoïdes est maximale. Ils sont de façons très

générale localisés dans les feuilles, dans les fleurs ou

encore dans les fruits (Portet Bénédicte, 2007).

2. 4. Classification :

Ils peuvent être regroupés en une douzaine de

classes selon le degré d'oxydation du noyau pyranique central.

(Portet Bénédicte, 2007) Ce groupe de

molécules comporte plusieurs classes : les flavanones, les

isoflavonoïdes, les flavones, les flavonols ainsi que les anthocyanidines.

(Girotti - Chanu Catherine, 2006)

2. 5. Propriétés des flavonoïdes :

Ce sont des molécules douées de plusieurs

propriétés biologiques : Propriétés anti -

inflammatoires, antivirales et antibactériennes, anti -

carcinogènes, antioxydante, pro - oxydante (Hadi Milaine,

2004). Inhibitrices d'enzymes, elles sont impliquées dans

d'importantes fonctions cellulaires, en affectant l'activité de nombreux

systèmes enzymatiques in vitro mais également in vivo. Certaine

possèdent des propriétés lypolitiques, protectrices de

l'ADN (Girotti - Chanu Catherine, 2006)

14

Les réactions chimiques de la vie sont sous la

dépendance des enzymes. Ces catalyseurs remarquables sont tous

spécifiques pour des réactions données. Dans l'ensemble,

les enzymes sont très versatiles, dans la mesure où des quelques

milliers d'enzymes actuellement connues catalysent des réactions aussi

diverses que : hydrolyse, polymérisation, transferts de groupes

fonctionnels, oxydo-réduction, déshydratation et

isomérisation. L'enzyme, n'est pas des surfaces passives sur lesquelles

se déroulent les réactions, mais plutôt des machines

moléculaires qui fonctionnent grâce à des mécanismes

très variés. (Voet Donald et Voet Judith C,

1995)

1. Définition d'une enzyme :

Une enzyme, est une molécule

protéique, [à l'exception de quelques unes dont

leur structure chimique est une association d'une partie protéique

(apoenzyme) et d'une partie non- protéique (cofacteur) ] ou

ARN dans le cas des ribozymes). Agissant comme

catalyseur, permettant d'accélérer

jusqu'à des millions de fois les réactions chimiques du

métabolisme se déroulant en chaque instant dans le milieu

cellulaire ou extracellulaire. (Wikipedia) Ella modifie la

vitesse d'une réaction sans être elle -même modifiée.

Les enzymes sont hautement spécifiques et leur activité peut

être régulée. (Hames. B.D et al, 2000)

2. Le site actif :

Le site actif d'une enzyme est la région qui fixe le

substrat et le convertir en produit. Il s'agit en général, d'une

petite partie de l'ensemble de la molécule d'enzyme, et c'est une

entité tridimensionnelle formé par des acides aminés,

pouvant être éloignés sur la chaîne polypeptidique

linéaire. Le site actif est souvent une crevasse ou une fissure à

la surface de l'enzyme, formant un environnement essentiellement apolaire qui

favorise la liaison du substrat. Le ou les substrats sont liés au site

actif par de multiples interactions faibles (interaction

électrostatique, liaisons hydrogène, liaison de Vander Walls et

interaction hydrophobe). Certains cas par liaisons covalentes

réversibles. (Hames. B.D et al, 2000)

3. Théorie de Michaelis et Menten :

16

Au début du XXème siècle, Maud

Menten et Leonar Michaelis se sont intéressés à la

cinétique des réactions enzymatiques. Après des

développements mathématiques complexes, ils ont pu définir

un paramètre lumineux de la cinétique enzymatique, la constante

de Michaelis -Menten (KM). Elle correspond à la concentration en

substrat pour la quelle la vitesse est égale à la moitié

de Vmax. La cinétique de Michaelis - Menten décrit les variations

de la vitesse initiale de la réaction enzymatique en fonction de la

concentration en substrat. Le model considère une quantité fixe

d'enzyme. (Horn Florian et al, 2005)

La vitesse de la réaction pour une concentration

déterminée de substrat est donnée par la relation de

Michaelis -Menten :

Vmax X [S]

V =

[S] + KM

Figure III . 1 : Variations de la vitesse

initiale de la réaction enzymatique en fonction de la concentration en

substrat. (Horn Florian et al,2005)

4. Méthode de Lineweaver et Burk:

(Horn Florian et al,2005)

Pour préciser la valeur de Vmax, Lineweaver et Burk ont

développé une méthode graphique en inversant les deux

termes de la relation de Michaelis -Menten.

Lineweaver et Burk ont développés une

méthode graphique en inversant les deux termes de la relation de

Michaelis -Menten. Ceci donne :

[S] + KM

1 / V =

Vmax X [S]

Figure III. 2 : variation de 1 / V en fonction

de 1 / [S] (Horn Florian et al,2005)

5. Graphiques de Dixon:

En 1953, Dixon a proposé une façon

alternative pour déterminer la valeur de Ki, en

utilisant un graphique de 1 / V = f ([I]). Dans un graphique de Dixon,

les droites déterminées à différentes

concentrations de substrat se croisent à -Ki.

(Keillor Jeffrey W, 2004)

6. Inhibition enzymatique :

6. 1. Définition :

17

D'une manière générale, un inhibiteur est

tout composé dont la fixation sur la molécule enzymatique

entraîne son inactivation partielle (ou totale), ce qui se traduit par

une baisse (ou une annulation) de la vitesse initiale. (Weil

Jacques-Henry, 2001).

6. 2. Différents types d'inhibiteurs :

6. 2. 1. Inhibition compétitive :

Un inhibiteur compétitif entre en

compétition avec les molécules de substrat pour se lier au site

actif de l'enzyme. L'effet d'un inhibiteur compétitif peut être

réversible à des concentrations élevées de

substrat.Sur la représentation de Lineweaver-Burk, un inhibiteur

compétitif peut être reconnu du fait qu'il augmente KM

mais laisse Vmax inchangée (Hames B.D et al, 2000)

Figure III . 3 : Graphique Lineweaver - Burk

Figure III . 4 : Graphique Dixon

d'inhibition compétitive (Keillor J. W,

2004) d'inhibition compétitive. (Keillor

J. W, 2004)

A - Détermination des valeurs de Ki pour

l'inhibition compétitive

On peut déterminer la valeur de Ki à l'aide d'un

graphique. Il s'agit de la préparation d'un graphique secondaire des

pentes du graphique Lineweaver-Burk en fonction des concentrations

d'inhibiteur L'abscisse à l'origine donne la valeur de Ki

(Keillor Jeffrey W, 2004)

18

Figure III . 5 : Variation des pentes du

graphique Lineweaver - Burk en fonction des [I] pour l'inhibition

compétitive. (Keillor Jeffrey W, 200

6. 2. 2. Inhibition non compétitive

:

Un inhibiteur non compétitif se lie

à un site autre que le site actif de l'enzyme et diminue la vitesse

réactionnelle de l'enzyme en modifiant sa conformation

tridimensionnelle. L'effet d'un inhibiteur non compétitif ne peut

être inversé par une élévation des concentrations du

substrat. Sur la représentation de Lineweaver-Burk d'un inhibiteur

non compétitif, on visualise une diminution de Vmax

mais une invariance de KM (Hames B.D et al, 2000)

Figure III . 6 : Graphique Lineweaver - Burk

Figure III . 7 : Graphique Dixon

d'inhibition non D'inhibition non compétitive .

(Keillor J. W, 2004) compétitive. (Keillor

J. W, 2004)

A - Détermination des valeurs de Ki pour

l'inhibition non compétitive :

La détermination des valeurs de Ki peut ce faire à

l'aide d'un graphique. les valeurs de1 / V'max , sont obtenues directement de

l'ordonné à l'origine du graphique Lineweaver-Burk en fonction

des concentrations. L'abscisse à l'origine donne la valeur de Ki

(Keillor Jeffrey W, 2004)

19

Figure III . 8 : Variation de 1 / V'max

en fonction de [I] pour l'inhibition non compétitive.

(Keillor Jeffrey W, 2004)

6. 2. 3.

Inhibition incompétitive :

Dans un système ou l'inhibiteur se combine de façon

réversible exclusivement au complexe enzyme - substrat, l'effet est une

inhibition dite in compétitive. Elle n'est pas levée par

l'addition de substrat. (Weinman Serge, 2004).

Figure III . 9 : Graphique Lineweaver - Burk

Figure III . 10 : Graphique Dixon

d'inhibition

d'inhibition incompétitive. (Keillor J. W,

2004) incompétitive. (Keillor J. W,

2004)

A - Détermination des valeurs de Ki pour

l'inhibition incompétitive :

La détermination des valeurs de Ki peut se faire à

l'aide d'un graphique. les valeurs 1 / K'M ou de 1 / V'max , sont

obtenues directement des axes x et y du graphique

Lineweaver-Burk, en fonction des concentrations. L'abscisse à l'origine

donne la valeur de Ki (Keillor Jeffrey W, 2004)

Figure III . 11 : variation de 1 / K'M

en fonction Figure III . 12 : variation

de 1 / V'max en fonctionde [I] pour l'inhibition

incompétitive. (Keillor J. W. de [I] pour

l'inhibition incompétitive.

20

, 2004)

(Keillor J. W, 2004)

6. 2. 4. Inhibition mixte :

Si l'enzyme et le complexe enzyme - substrat fixent tous les deux

l'inhibiteur, (Voet Donald et Voet Judith C, 1995), mais avec

des affinités différentes (Wikipedia) dans ce

cas de figure l'inhibition est appelée inhibition mixte. (Voet

Donald et Voet Judith C, 1995)

A - Détermination des valeurs de Ki pour

l'inhibition mixte :

La détermination des valeurs de Ki peut se faire à

l'aide d'un graphique. Les valeurs de K'M / Vmax sont obtenues

directement des ordonnées à l'origine du graphique

Lineweaver-Burk, en fonction des concentrations L'abscisse à l'origine

donne la valeur de Ki (Keillor Jeffrey W., 2004)

Figure II . 13 : Variation des pentes du

graphique Lineweaver - Burk en fonction des [I] pour l'inhibition

mixte. (Keillor Jeffrey W, 2004)

21

1. Définition :

Les - amylases existent dans le règne animal,

végétal et microbien. (Baron. A et al, 1985).

Elles apparaissent au cour de la germination des

céréales. Elles sont aussi présentes dans la salive et

dans le suc pancréatique. (Weil Jacques-Henry, 2001).

Les - amylases salivaires et pancréatiques ont

été les plus étudiées à cause de leur

accessibilité et de leur rôle dans les phénomènes de

digestion chez les mammifères. (Baron A et al,

1985).

Les - amylases (1, 4 - - D ? glucane, 4 glucanohydrolase; EC

3. 2. 1. 1) ont la capacité d?hydrolyser les liaisons de types

- (1,4) à l?intérieur des chaînes d?amidon. Ce

sont donc des endo ? enzymes. (Lévêque Emmanuel

et al, 2000)

Plusieurs - amylases végétales, animales

(mammifères) et microbienne (bactériennes, fongique ?. Ect) ont

été purifiées et étudiées. (tableau IV

. 1)

Tableau IV. 1 : Quelques

propriétés des - amylases. (Baron. A et al,

1985)

|

Enzymes d'origine

|

Poids moléculaire

|

pH optimal

|

Température optimale (°C)

|

|

Animal :

Salive humaine

Pancréas de porc

Végétale

Malt d'orge

Blé

Microbienne

Bacillus coagulans

Aspergillus oryzae

|

50 000

50 000

59 500

59 500

49 000

52 600

|

6,9

6,9

4,7 - 5,4

4,6

5,2

5,5 - 6,9

|

40

37

50 -55

60 - 66

57

40

|

2. Localisation de ces enzymes :

La majeure partie des - amylases se trouve à

l?extérieur des cellules productrices : en effet, l?amidon

étant une grosse molécule, il ne peut pénétrer

à l?intérieur des cellules pour y être digérer. Ces

dernières sont donc contraintes de sécréter leurs -

amylases dans le milieu extracellulaire. Ces enzymes peuvent alors attaquer

l?amidon et libérer des sucres de plus petite taille, capables de

franchir les barrières cellulaires (membrane et parois).

(Lévêque Emmanuel et al , 2000)

23

3. Attaque des grains d'amidon par les -

amylases :

Leur action sur le grain d'amidon natif semble être

liée aux possibilités de pénétration de l'enzyme

à l'intérieur du grain et en particulier, à ses

possibilités d'attaque en surface. De ce fait, chaque grain appartenant

à une population d'un type d'amidon donné, a sa propre

sensibilité à l'attaque de l'enzyme. On distingue

généralement, les amidons faciles à s'hydrolyser par l' -

amylase (amidon de céréales et de légumineuses à

teneur normale en amylose) et les amidons plus résistants à l? -

amylase (amidon de pomme de terre). (Baron A et al, 1985)

L'attaque du grain d'amidon se fait essentiellement au niveau de

l'amylose. Les - amylases capables d?hydrolyser

l?amidon natif (insoluble et sous forme de granules) possèdent un site

de fixation à l?amidon natif. Ce site, nommé strach ? binding

? domain (SBD), qui est situé, dans la

majorité des cas dans la partie C ? terminale de la

protéine, et est éloigné du site actif de l?enzyme.

(Lévêque Emmanuel et al , 2000)

L'action des - amylases sur les chaînes d?amidon est

séquentielle : l?enzyme se fixe au hasard sur la chaîne puis

poursuit son attaque en se déplaçant le long de la chaîne

d?amidon. Lorsqu?elle rencontre une liaison de type - (1,6) elle ne peut pas

l?hydrolyser et s?arrête donc. Elle se décroche alors de la

chaîne d?amidon et va initier un nouveau site d?attaque à un

endroit différent. (Lévêque Emmanuel et al ,

2000)

4. Structure du site catalytique :

Le site catalytique des - amylases peut être

subdivisé en plusieurs sous ? sites numérotés à

partir de celui qui lie le glucose le plus proche de l?extrémité

non ? réductrice du substrat. Un sous ? site peut être

défini comme une partie du site actif capable d?interagir avec un

résidu glucose du substrat. (Lévêque Emmanuel et al

, 2000)

Les spécificités des enzymes amylolytiques

pourraient également s'expliquer par le nombre de leurs sous - sites,

par la nature des acides aminés formant ces sous - sites et par la

localisation des acides aminés catalytiques au niveau de ces sous -

sites. Par exemple, les glucoamylases fongiques possèdent

généralement sept sous - sites tandis que l' - amylase

d?Aspergillus oryzae en possèderait six.

(Lévêque Emmanuel et al , 2000)

5. Mécanisme d'action :

24

Les - amylases catalysent la dégradation de

l?amidon par un mécanisme catalytique acide dans lequel le

« catalyseur général » - l?acide aminé

à l?origine de l?attaque ? est un acide glutamique. Ce résidu

agirait en protonant (ajout d?un ion H +) l?oxygène de la

liaison glycosidique à couper. Lors de la seconde étape de la

réaction catalytique, dans la majorité des cas, le carbone C1

impliqué dans la liaison glucosidique subit une attaque

nucléophile, soit par une molécule d?eau activée par

l?acide aspartique, soit directement par cet acide aspartique. Dans ce dernier

cas, un second acide aspartique activerait ensuite une molécule d?eau

pour permettre l?hydrolyse au niveau du carbone C1.

Pour la grande majorité des - amylases, l?ion calcium

Ca2+ a un effet positif sur leur activité enzymatique. En

contrôlant la géométrie du site actif de ces enzymes, il

régule leur activité. Les - amylases peuvent donc

être considérées comme étant des métallo ?

enzymes « enzymes nécessitant un ion métallique pour

leur activité. (Lévêque Emmanuel et al ,

2000)

Cependant, si le calcium, à faibles doses, a un effet

activateur sur les - amylases, cette activation peut diminuer, à des

doses élevées, pour certaines de ces enzymes.

(Lévêque Emmanuel et al , 2000)

6. Les acides aminés impliqués dans le

mécanisme catalytique :

6. 1. Localisation :

Les acides aminés impliqués dans le

mécanisme général de la catalyse étaient communs

à la plupart des enzymes amylolytiques. (Lévêque

Emmanuel et al , 2000)Les acides aminés impliqués dans

la catalyse ou dans la fixation du substrat sont localisésdans la partie

C - terminale des feuillets ou à l?intérieur des boucles reliant

un feuillet à une hélice .( Lévêque

Emmanuel et al , 2000)

6. 2. Identification :

Chez les - amylases, il y?a neuf acides aminés

invariants : Asp 117, Val 119, His 122, arg 204, Asp 206, Lu 230, His 296

et Gly 323, huit d?entre eux appartiennent au site actif.

L'acide glutamique 230 semble jouer un rôle important dans

la catalyse. Ce résidu serait un donneur de proton et aurait donc une

fonction de catalyseur général acide. De même, l'acide

aspartique 297 jouerait le rôle de catalyseur général,

basique. (Lévêque Emmanuel et al , 2000)

7. Produits formés :

25

L'action des - amylases sur les chaînes d?amidon aboutit,

dans le cas des chaînes linéaires (amylose), à l?hydrolyse

totale en unités de maltose. Mais dans le cas de l?amylopectine,

l?hydrolyse des liaisons - 1,4 - glucosidiques se fait mal au voisinage des

points de ramification et, en outre les liaisons - 1,6 - glucosidiques qui

constituent ces points de ramification ne sont pas attaquées.

D?où l?obtention d?un mélange de maltotriose et de dextrines

résiduelles (ou dextrines limites) formées d?oligo ? et

polyosides branchés (Weil Jacques-Henry, 2001).

Ces polyosides de 3 à 5 résidus de

glucose contiennent toute des liaisons - 1,6 de la macromolécule

d?origine. (Baron. A et al, 1985) Et plus rarement

l?obtention de glucose. (Lévêque Emmanuel et al ,

2000)

Les produits d'hydrolyse de l'amidon varient selon l'origine de

l' - amylase, celle du substrat et les conditions d?hydrolyse.

Cela permet de classer les - amylases en deux

catégories :

Les - amylases liquéfiantes qui hydrolysent 30

à 40 % de l?amidon.

Les - amylases saccharifiantes qui peuvent hydrolyser

jusqu?à 50 à 60 %. de l?amidon.

8. L'inhibition de l' - amylase :

Pour agir sur une voie métabolique, il faut disposer d'un

médicament effecteur agissant spécifiquement sur un enzyme de

cette voie métabolique (Horn Florian et al 2005).

L' - amylase de mammifère, sécréter par

la glande pancréatique comme étant une enzymes glycolytiques

à travers le suc pancréatique dans l?intestin, est l?enzyme

clé qui catalyse la première étape du processus digestif

des hydrates de carbone (glucides).

D'où, les inhibiteurs de l'hydrolyse des hydrates de

carbone par l' - amylase dans le tractus digestif retardent leur digestion et

prolongent son temps, causant une réduction dans le taux d?absorption du

glucose (Megh Raj Bhandari et al 2008), et par

conséquent diminution des niveaux de glucose plasmatique et abaissement

de l?hyperglycémie. (Hong Gao et al 2008)

.

26

Partie expérimentale

1. Choix des plantes:

Dans un premier temps, nous avons commencé notre

étude par une collecte d'information sur les plantes

antidiabétiques utilisées par la population locale de la ville de

Laghouat. Cette enquête nous a permis de recenser vingt et une plantes.

Les noms des plantes ainsi que les parties utilisées de chaque plante

sont résumées dans le (Tableau I. 1)

Tableau I. 1 : Noms des plantes

investiguées et les différentes parties utilisées

|

Partie utilisée

|

Nom de la plante

|

|

Commun

|

Systématique

|

|

Toute la partie aérienne

Les résines

Les fleurs

L'écorce

Les feuilles et les tiges

Les grains

Les feuilles

Toute la partie aérienne

Les fleurs

Toute la partie aérienne

Toute la partie aérienne

Toute la partie aérienne

Les feuilles

Les feuilles

Les gousses

Les feuilles

Les grains

Les fleurs

Toute la partie aérienne

Toute la partie aérienne

Les fleurs

Les grains

Toute la partie aérienne

|

Chendgoura

marou' esabr

Nougd

Oud griss

El kassa

Denb el kail

Moraret el hanech

Remth

Reguig

Tmiroute

Gardoufa

Tassalhine

Hinaina

Henet el ibil

Gouzeh

Arfage

Siwak el nabie

Jiaida

Thafsia

Helba

Agga

|

Ajuja iva

Aloe socotrina

Anthemis arvensis

Berberis Vulgaris

Cistus

Equisetum arvense

Erythraea centaurium

Haloxylon scoparium

Helianthemum lipplii

Marubium vulgae

Matricaria pubescens

Rhamnus alaternus

Ononis angustissima

Oudneya africana

Pituranthos chloranthus

Rhantherium adpressum

Salvia offisinalis

Teucrium polium

Thapsia garganica

Trigonella faenum

Zygophyllum album

|

29

Les plantes choisies pour l'étude de l'activité

inhibitrice vis-à-vis de l' - amylase, sont de nombre de six. Les noms,

la pharmacopée et les photos de ces plantes sont

présentées dans le (Tableau I . 2).

Sauf la plante "El kassa" ??????(Cistus) dont le genre n'a

pas pu être déterminé

Tableau I . 2 : Nom, pharmacopée, et

photo des plantes investiguées.

|

Photo

|

Pharmacopée

|

Nom

|

|

Photo prise de l'encyclopédie

Wikipedia

|

Elle a un effet important comme reminéralisant .

Utilisé pour soigner les tissus conjonctifs et fracture mais

également les parois artérielles. un effet positif sur

l'hémorragie.

Elle favoriserait le ralentissement des

dégénérescences tumorales.

Anti-inflamatoire, astringente et

Cicatrisante (Wikipedia)

|

Denb el kail -

EquisetaceaeEquisetum arvense (Wikipedia)

|

|

Photo prise du site

|

Pour le rhumatismes, courbatures, déshydratation,

dentition, afféctions oculaires, toux, allergie et piqure de scorpions

(Maiza. K et Hammiche. V, 1993)

|

Gardoufa -

AsteraceaeMatricaria pubescens

(Maiza. K et Hammiche. V, 1993)

|

30

|

Photo prise du site

|

Au Maroc elle est consommée comme bon traitement pour

les maladies de l'intestin. Au sud Algérien, elle est indiquée

pour les maladies de la peau en usage externe, sous forme de pâte,

mélangée avec du Henné. (Dr Chehma Abdelmadjid,

2006)

|

Henat l'ibel -

BrassicaceaeOudneya africana (Dr Chehma

Abdelmadjid, 2006)

|

|

Photo prise de l'encyclopédie

Wikipedia

|

Elle est antiseptique, stimulante, tonique, stomachique et

hypoglycémiante. Elle possède aussi divers degrés des

propriétés antispasmodiques, antisudorales. En usage externe (en

décoction), ses propriétés sont, antiseptiques et

cicatrisantes. En tisane ou en aromate elle facilite la digestion.

(Baba aissa Farid, 2000)

|

siwak el nabie -

LamiaceaeSalvia officinalis

(Wikipedia)

|

31

|

En médecine populaire algérienne, l'usage de cette

plante toxique est réservé aux traitements externes,

énéralement sous forme de décoction aqueuse ou de

macération huileuse de racine, en applications locales contre les

douleurs rhumatismales, ou quelquefois sur le thorax pour traiter les

bronchites. (Baba aissa Farid, 2000)

|

Bounnafaa dérias

OmbélliféreaeThapsia garganica

(Wikipedia)

|

9 plantes, sont connues par les différents herboristes

de la ville de Laghouat par leurs vertus thérapeutiques contre le

diabète sucré. Elles diminuent la glycémie, et

confèrent un soulagement aux diabétiques non

insulinodépendants sans qu'ils prennent les médicaments

antidiabétiques, par contre les autres ont été

récoltées dans les environs de la ville de Laghouat et qui ont

déjà fait l'objet des études sur leur activité

antioxydante dans le laboratoire des sciences fondamentales de

l'université de Laghouat.

2. Préparation des extraits:

En supposant que les principes actifs sont des composés

polaires, l'extraction de ces derniers a été faite dans un

premier temps avec de l'eau distillée. Les parties utilisées ont

été broyées manuellement, tamisées pour

éliminer les grosses graines. Environ 1g de chaque poudre ainsi

obtenue est macéré dans 20 mL d'eau distillée à

75°C pendant 20 minutes. Après filtration et évaporation de

l'eau à pression réduite à 75°C , les résidus

sont pesés solubilisés dans 5 ml d'eau distillée puis

conservés sous une température de 4°C.

3. Dosage des composés

phénoliques :

3. 1. Dosage des phénols

totaux :

3. 1. 1. Principe :

Le dosage des phénols totaux a été

effectué par une méthode adaptée de Singleton et

Ross (1965) avec le réactif de folin-Ciocalteu commercial.

(T Bahorun, 1997)

Le réactif de Folin constitué par un mélange

d'acide phosphotungestique (H3PW12 O40 ) et d'acide phosphomolybdique

(H3PMO12 O40 ), est réduit lors de l'oxydation des

phénols, en un mélange d'oxydes bleus de tungstène et de

molybdène. (Nathalie Boizot, Jean-Paul Charpentie). La

coloration bleue produite, dont l'absorption maximum est à 755

nm est proportionnelle à la quantité de

polyphénols présente dans les 23 extraits aqueux. La

quantification des phénols totaux dans les extraits nécessite de

tracer une courbe d'étalonnage d'un phénol étalon

(standard) comme l'acide gallique.

3. 1. 2. La courbe d'étalonnage de l'acide

gallique:

A partir d'une solution mère aqueuse d'acide gallique, de

concentration massique de 0,5 g/l, une gamme étalon de solutions

filles en milieu aqueux a été

préparée.

32

A l'aide d'une micropipette, 100 ul de chaque solution fille

sont mis dans un tube à essai puis 500 ul du réactif de

folin-Ciocalteu à 10 % (10 fois diluée dans de l'eau

distillée) est additionné. Après deux minutes

d'incubation, 2 ml de carbonate de sodium Na2CO3 à 2 % sont

ajouté. Les tubes sont ensuite agités et placés à

l'obscurité pendant 30 minutes à température ambiante.

La lecture de l'absorbance de chaque solution

préparée est mesurée à l'aide d'un

spectrophotomètre UV-Visible de type Shimadzu 1601, à une

longueur d'onde de 755 nm contre un blanc préparé de la

même manière sauf qu'il ne contient pas d'acide gallique mais de

l'eau distillée à la place. Les valeurs de l'absorbance de chaque

concentration nous ont permis de tracer la courbe d'étalonnage de

l'acide gallique.

Pour la quantification de phénols totaux dans nos

extraits, nous avons suivi la même procédure décrite

précédemment.

3. 2. Dosage des flavonoïdes

:

3. 2. 1. Principe :

Les teneurs des flavonoïdes ont été

mesurés par une méthode adaptée de Lamaison et

Carnat (1991). (T Bahorun, 1997), en utilisant le

trichlorure d'aluminium (AlCl3) comme réactif. La présence d'une

case libre dans AlCl3 forme une liaison dative avec les doublets libres de

l'oxygène des groupements OH des flavonoïdes, en produisant un

complexe de couleur jaune, dont son absorbance maximale est enregistrée

à 409 nm. Les quantités des flavonoïdes dans nos extraits,

ont été calculées à partir d'une courbe

d'étalonnage d'un flavonoïde étalon (la rutine).

3. 2. 2. La courbe d'étalonnage de la

rutine:

Une solution mère de rutine de concentration massique

0,2 g/l a été préparée dans le méthanol. A

partir de cette solution mère, une gamme étalon de concentration

allant de 0,01 g/l jusqu'à 0,07 g/l, a

été préparée en milieu aqueux.

1 ml de chaque solution fille est placé dans un tube

à essai suivi par l'addition d' 1 ml du trichlorure d'aluminium 2 %. Les

tubes sont ensuite agités légèrement et incubés

à l'obscurité pendant 20 minutes à température

ambiante. La lecture de l'absorbance de chaque solution préparée

a été mesurée dans le même spectrophotomètre

à une longueur d'onde de 409 nm contre un blanc. Les valeurs de

l'absorbance ainsi obtenues nous ont aidé à tracer la courbe

d'étalonnage de la rutine.

Le dosage des flavonoïdes dans nos extraits a

été effectué de la même manière que la courbe

d'étalonnage.

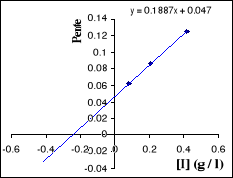

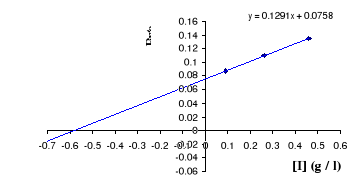

4. Cinétique de l' -amylase :

33

La mesure de l'activité enzymatique revient à un

dosage indirect du substrat transformé ou du produit

apparu par unité de temps dans des conditions opératoires bien

définies.

Dans notre cas on s'intéresse au dosage

spectrophotométrie indirect du maltose libéré lors de

l'hydrolyse de l'amidon par l' - amylase fongique d?Aspergillus

oryzae.

La méthode est basée sur le pouvoir

réducteur du produit. Le maltose et les autres produits (Figure I . 1)

ont un pouvoir réducteur car le carbone 1 de leur glucose terminal porte

le OH hémiacétalique plus réactif que les autres OH.

Chaque produits libérés (une liaison hydrolysée) a la

capacité de réduire la solution A (Bleue) (glycine (0,21 M),

Na2CO3 (0,38 M) et le CuSO4 (1,8 mM)) en un complexe coloré (jaune

à rouge) avec la solution B : la néocoproïne. La coloration

mesurée à 450 nm est proportionnelle à la quantité

de produit libéré.

Pour doser l'activité enzymatique de l' - amylase, une

courbe d'étalonnage du maltose a été préalablement

établie.

34

Amidon

Action de l'

-amylase

Maltose

Maltose

Maltotriose

Dextrines limite

Dextrines limite

Figure I. 1 : Produit de

dégradation de l'amidon par l' -amylase.

35

4. 1. La courbe d'étalonnage du

maltose:

A partir d'une solution mère de maltose de concentration

molaire de 0,2 mM préparé dans un tampon phosphate (20 mM, 6 mM

NaCl pH = 6,9), une gamme étalon de solutions filles a

été préparée pour des concentrations allant de 20

uM jusqu'à 140 uM.

Dans un tube à essai, 100 ul de chaque solution fille sont

mélangés avec 0.5 ml de la solution A et 0.5 ml de la solution B.

Le milieu réactionnel est agité vigoureusement, puis porté

à l'ébullition pendant 10 minutes. À leur sortie du bain,

les tubes sont refroidis dans du l'eau de robinet (à température

ambiante) , puis 3,5 ml d'eau distillée sont ajoutés au milieu

réactionnel.

La lecture de l'absorbance de chaque solution

préparés a été enregistrée à 450 nm

contre un blanc. Les valeurs de densité optique ainsi obtenues, nous

ont permis de tracer la courbe d'étalonnage du maltose.

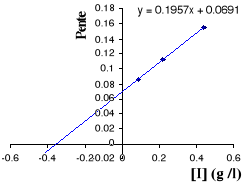

4. 2. Dosage de l'activité enzymatique de

l'?-amylase :

Le dosage de l'activité enzymatique de l'?-amylase a

été exprimé en fonction de la concentration du maltose

libéré, lors de la dégradation de l'amidon, dans un

intervalle de temps bien déterminé. La quantité du maltose

libéré est calculée à partir de la courbe

d'étalonnage du maltose.

Nous avons préparé deux solutions à savoir

une solution mère aqueuse d'amidon à 1 % et une solution d'

-amylase 0,5 mg /ml dans le tampon phosphaté à pH 6,9, les deux

solutions sont conservées à une température de 4°C.

A partir d'une solution mère aqueuse

d'amidon (1% m/v), nous avons préparé une gamme de

dilutions de concentrations allant de 0,2 g / l jusqu'à 10 g /l. Le

mélange réactionnel contient 300 ul du tampon phosphate, 100 ul

de chaque dilution et 100 ul d' -amylase de concentration portée

à 0.5 mg/ml. Le mélange est placé dans un bain marie

à 37 °C pendant 4 min, puis la réaction enzymatique est

stoppée par l'ajout d'1 ml de la solution A. Ensuite, 1 ml de la

solution B est ajouté et les tubes sont agités et placés

immédiatement dans un bain marie porté à

l'ébullition. Après 10 minutes de chauffage, les tubes sont

sortis du bain marie, refroidis dans de l?eau de robinet. Le volume final du

mélange réactionnel est ajusté à 4.6 ml avec de

l'eau distillée.

36

Les mesures de la densité optique de chaque solution

préparée ont été effectuées à 450 nm

contre un blanc dans le même spectrophotomètre utilisé

précédemment. Les résultats obtenus nous ont permis de

déterminer la concentration du maltose libéré dans le

milieu réactionnel et par conséquent, de tracer la courbe de la

cinétique enzymatique de l'?-amylase.

5. Tests d'inhibition :

En premier temps, nous avons testé l'effet des 23 extraits

aqueux à la même concentration sur l'activité enzymatique

de l' -amylase. Le choix de la concentration du substrat (amidon) a

été maintenu dans le domaine de la linéarité de la

courbe cinétique de l'enzyme.

Le milieu réactionnel contient : 200 ul du tampon,

100 ul d'amidon, 100 ul de chaque extraits aqueux et 100 ul d' -amylase. Un

témoin a été préparé de la même

façon sans inhibiteur. Ensuite, le mélangé

réactionnel est traité de la même manière que celle

appliquée pour le dosage de l'activité ?-amylasique et les

mesures de l?absorbance ont été enregistrées à 450

nm contre un blanc. L?activité inhibitrice de chaque plante est

calculée selon la formule suivante (Megh Raj Bhandari et al,

2008)

(DO contrôle - DO échantillon du test)

Activité inhibitrice (%) =

x 100

DO contrôle

DO contrôle : Densité optique du

control ou témoin

DO échantillon du test : Densité

optique de l'échantillon sans inhibiteur

37

1. Analyse des extraits aqueux:

1. Teneur des extraits aqueux :

Les rendements des extraits, leurs couleurs et aspects sont

consignés dans le (Tableau II.1). Les rendements des extraits aqueux

varient de 0.46 à 31.32 % dans les différentes plantes

étudiées. La teneur la plus élevée est

enregistrée pour les feuilles de la plante "Oudenaya africana"

par contre la plante "Trigonella faenum" est la plus pauvre en extrait

aqueux. La majorité des plantes atteint plus de 10% d'extraits. Tous

les extraits montrent des couleurs différentes, les aspects des extraits

sont tous visqueux.

Tableau II . 1: Teneurs, aspects et couleurs

des extraits aqueux.

|

Plantes

|

Aspect et couleur

|

Teneurs

mg / g

|

Rendement (%)

|

|

Ajuja iva

Aloe socotrina

Anthemis arvensis

Berberis Vulgaris

Cistus

Equisetum arvense

? Les grains

? Les feuilles

Erythraea centaurium

Haloxylon scoparium

Helianthemum lipplii

Marubium vulgare

Matricaria pubescens

Ononis angustissima

Oudneya africana

? Les gousses

? Les feuilles

Pituranthos chloranthus

Rhamnus alaternus

Rhantherium adpressum

Salvia offisinalis

Teucrium polium

Thapsia garganica

Trigonella faenum

Zygophyllum album

|

Visqueux - jaune foncé

Visqueux - marron foncé

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - jaune

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - jaune

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - jaune

Visqueux - jaune

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - marron

Visqueux - jaune

Visqueux - jaune clair

Visqueux - jaune

|

131,1

156,7

193,4

179,5

210,8

60,6

144,6

194,4

182,9

39,4

119,3

190,4

76,3

185

313,3

113,9

242,1

57,3

154

106,9

236,3

4,6

98,2

|

13,12

15,67

19,33

17,95

21,08

6,06

14,46

19,44

18,29

3,94

11,93

19,02

7,62

18,5

31,32

19,39

5,73

15,39

10,69

23,63

0,46

9,82

|

39

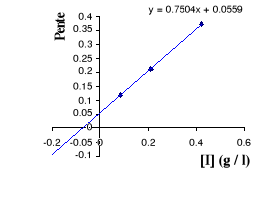

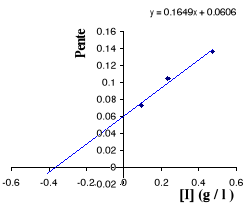

1. 2. Quantité des phénols totaux des

extraits aqueux:

A l'aide de la courbe d'étalonnage de l'acide gallique

(Figure II . 1), nous avons calculé la quantité des

phénols totaux présents dans les 23 extraits aqueux en

équivalent d'acide gallique. Les résultats sont

résumés dans le (Tableau II . 2)

Figure II . 1 : La courbe

d'étalonnage de l'acide gallique

Le dosage des composés phénoliques dans les 23

extraits aqueux des 20 plantes étudiées a donné des

teneurs en composés phénoliques qui varient de la plus petite

valeur : 0,18 mg /g de matière sèche celle de

« Trigonella faenum » à la plus grande

valeur : 43,088 mg /g de matière sèche celle de

« Cituse ».

40

Tableau II . 2 : La teneur en phénols

totaux dans les 23 extraits aqueux.

|

Nom de la plante

|

Teneur en phénols totaux : mg / g MS

|

Taux de phénols

totaux (%)

|

|

Ajuja iva

Aloe socotrina

Anthemis arvensis

Berberis Vulgaris

Cistus

Equisetum arvense

? Les grains

? Les feuilles

Erythraea centaurium

Haloxylon scoparium

Helianthemum lipplii

Marubium vulgare

Matricaria pubescens

Ononis angustissima

Oudneya africana

Les gousses

? Les feuilles

Pituranthos chloranthus

Rhamnus alaternus

Rhantherium adpressum

Salvia offisinalis

Teucrium polium

Thapsia garganica

Trigonella faenum

Zygophyllum album

|

1,80

8,91

3,94

6,74

43,08

2,48

1,92

7,32

26,71

1,39

1,71

1,36

1,91

9,17

15,86

3,62

3,01

2,48

16,12

5,61

8,10

0,18

2,16

43,08

|

1,37

5,68

2,03

3,75

20,43

4,09

1,32

3,76

14,60

3,52

0,89

1,14

2,50

4,95

5,06

3,17

5,25

1,18

10,46

5,25

3,42

3,91

2,20

20,43

|

41

Si on compare les valeurs de ces teneurs en composés

phénoliques ( Tableau II . 2) à celles des teneurs des extraits

aqueux bruts (Tableau II . 1), on remarque qu'elles sont toutes

inférieures à ces dernières, ce qui indique que les

extraits bruts aqueux obtenus contiennent d'autres composés polaires

à part les phénols tel que : les protéines, les sucre

simple (glucose), les glycoprotéines. Par exemple pour la plante

"Csitus" qui a enregistré la teneur la plus

élevée en phénols totaux, la masse de son extrait aqueux

est de 210,8 mg/g alors que la quantité des phénols totaux ne

dépasse pas la valeur 43,08 mg/g qui représente que 20,43 % de

l'extrait aqueux brut. Il faut noter que les teneurs en extraits bruts et en

phénols totaux ne varient pas dans le même sens, car on remarque

que pour des teneurs élevées en extraits aqueux on enregistre

des quantités faibles en phénols totaux. Cette constatation est

valable pratiquement pour toutes les plantes et notamment dans la plante

"Oudenaya africana" car cette plante a enregistré la valeur la

plus élevée en extrait aqueux brut alors que ce n'est pas le cas

pour les teneurs en phénols totaux.

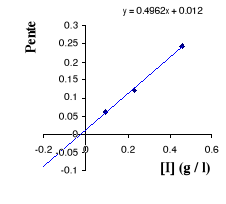

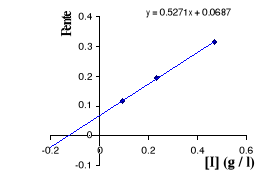

1. 3. Quantité des flavonoïdes

dans les extraits aqueux:

A partir de la courbe d'étalonnage de la rutine (Figure

I I. 2), nous avons déterminé la quantité des

flavonoïdes présents dans les 23 extraits aqueux en

équivalent de la rutine. Les résultats sont

résumés dans le (Tableau II . 3) .

Figure II . 2 : La courbe

d'étalonnage de la rutine.

42

Le dosage des flavonoïdes dans les 23 extraits aqueux des 20

plantes étudiées a donné des teneurs en flavonoïdes

qui varient de 0,041 mg /g de matière sèche celle dans la

plante « Trigonella faenum » à 11,613 mg /g de

matière sèche pour la plante « Salvia

offisinalis».

Tableau II . 3 : La teneur en

flavonoïdes dans les 23 extraits aqueux.

|

Nom de la plante

|

Teneur en flavonoïdes mg / g MS

|

Taux de flavonoïdes (%)

|

|

Ajuja iva

Aloe socotrina

Anthemis arvensis

Berberis Vulgaris

Cistus

Equisetum arvense

? Les grains

? Les feuilles

Erythraea centaurium

Haloxylon scoparium

Helianthemum lipplii

Marubium vulgre

Matricaria pubescens

Ononis angustissima

Oudneya africana

Les gousses

? Les feuilles

Pituranthos chloranthus

Rhamnus alaternus

Rhantherium adpressum

Salvia offisinalis

Teucrium polium

Thapsia garganica

Trigonella faenum

Zygophyllum album

|

0,66

8,39

0,95

0,53

2,07

0,06

0,50

6,49

1,73

1,35

0,20

0,43

1,16

3,61

6,54

0,91

2,11

1,11

11,61

3,00

2,83

0,04

1,97

|

36,84

94,16

24,41

7,85

67,26

2,62

26,30

88,66

6,47

97,12

15,01

25,43

60,73

39,40

41,26

25,13

73,26

36,87

72,02

53,51

34,97

22,22

71,22

|

43

Si on compare les valeurs de ces teneurs en flavonoïdes

(Tableau II. 3) à celles des teneurs en composés

phénoliques des extraits aqueux bruts ( Tableau II. 2), on remarque

qu'elles sont toutes inférieures à ces dernières, ce qui

indique que les extraits contiennent d'autres composés

phénoliques possédant autres structures chimiques que celles des

flavonoïdes (Acide phénoliques, tanins, stilbènnes...).

Quelques plantes ont montré leur richesse en flavonoïdes à

savoir: Aloe socotrina, Erythraea centaurium, Helianthemum lipplii.

Suivant les résultats obtenus sur le test d'inhibition de

l'enzyme décrits dans la partie (3) (des

résultats et discussion), nous avons sélectionné six

plantes de l'ensemble des plantes investiguées :

« Cistus », « Oudneya

africana », « Equisetum arvense»,

«Matricaria pubescens », « Salvia officinalis

» et «Thapsia garganica », qui exposent des taux

d'inhibition supérieur à 70%. Les six plantes

sélectionnées sont soumises à une succession d'extraction

par de l'eau distillée et le méthanol. 1 g de la poudre

végétale dans 20 ml d'eau distillée a été

chauffée pendant 20 min à 75°C. Après filtration, les

résidus de la matière végétale sont

séchés puis macérés dans 10 mL de méthanol

pendant 72 heures. Les filtrats obtenus des deux étapes d'extraction,

sont alors évaporés sous vide et les résidus obtenus sont

repris dans 5 ml d'eau distillée et 5 ml du méthanol pur pour

les extrait aqueux et les extraits méthanoïques respectivement.

La quantification des phénols totaux et des

flavonoïdes dans les extraits préparés a été

déterminée par les mêmes procédures décrites

précédemment. La détermination des constantes et les types

d'inhibition de tous les extraits a été achevée suivant le

protocole expérimental décrit auparavant. Les teneurs des

extraits méthanoliques, les couleurs ainsi que leurs aspects sont

regroupés dans le (Tableau II . 4).

Tableau II . 4 : Teneurs, couleurs et aspects

des extraits méthanoliques.

|

Plantes

|

Aspect et couleur

|

Teneur mg/g

|

Rendement

(%)

|

|

Cistus

Equisetum arvense (Les grains)

Matricaria pubescens

Oudneya africana (Les gousses)

Salvia offisinalis

Thapsia garganica

|

Poudre cristalline verte

Poudre cristalline verte

Poudre cristalline verte

Poudre cristalline verte

Poudre cristalline verte

Poudre cristalline verte

|

33,45

61,41

32,12

67,56

28,24

20,21

|

2,78

6,14

3,21

6,75

3,39

2,01

|

44

D'après les résultats mentionnés dans le

tableau précèdent, on remarque que les valeurs des rendements

d'extraction varient entre 2.01 et 6.75% pour « Thapsia garganica

» et les gousses de la plante « Oudneya

africana » respectivement. Les extraits présentent un

aspect poudreux de même couleur verte sauf pour l'extrait

« Equisetum arvense » qui a une couleur Jaune

A l'aide des courbes d'étalonnage de l'acide gallique et

de la rutine, nous avons calculé les quantités des phénols

totaux et des flavonoïdes présents dans les 6 extraits

méthanolique. Les résultats sont résumés dans le

(Tableau II . 5).

Tableau II . 5 : La teneur

en phénols totaux et flavonoïdes dans les 6 extraits

méthanoliques.

|

Nom de la plante

|

Teneur en phénols totaux : mg / g MS

|

Taux de

phénols