|

Katherine DANA

Mémoire de Master 1 -- Histoire moderne Sous la direction

de Pierre-Jean Souriac

Lyon et la Saône au XVIe

siècle

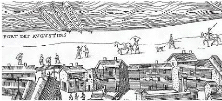

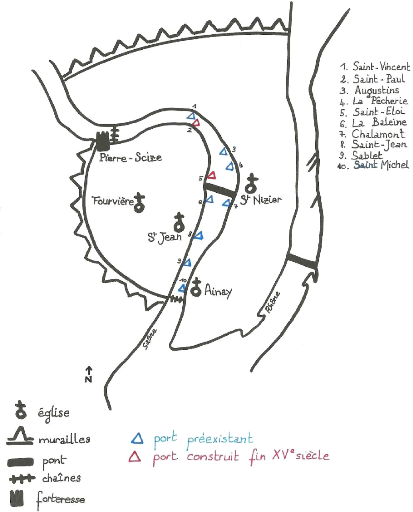

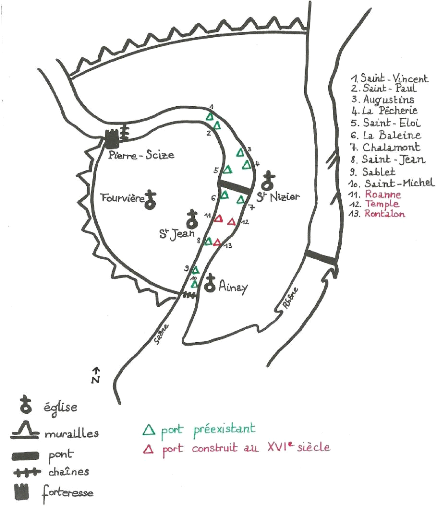

Je tiens en premier lieu à remercier Elisabeth pour

l'aide précieuse qu'elle m'a apportée tant en réalisant

les plans de Lyon qui figurent dans ce mémoire que pour tous ses

conseils techniques.

Je remercie particulièrement Coline et Matthieu pour

leur soutien et leurs conseils avisés ainsi que toutes les autres

personnes qui m'ont encouragée.

Enfin, dans ces quelques instants d'expression sentimentale,

je n'oublie évidemment pas Damien dont l'ingéniosité et le

talent m'accompagnent chaque jour.

Abréviations utilisées :

- AML : Archives municipales de Lyon

- ADR : Archives départementales du Rhône

INTRODUCTION

Etudier les cours d'eau dans une perspective historique semble

un projet ambitieux puisque l'éventail de thèmes qui en

découle est extrêmement vaste. Tout d'abord, les cours d'eau

peuvent être étudiés comme des axes de communication donc

de déplacement, à plus ou moins grande échelle, de

marchandises et d'individus. De ce constat s'ouvre tout le champ d'analyse des

flux commerciaux, des flux migratoires, des voies de transport et,

conséquemment, des moyens de transport. Mais les cours d'eau peuvent

également être un sujet d'étude dans un cadre

géographique précis et limité, tel qu'une ville fluviale.

Cependant, la restriction à un cadre urbain ne réduit pas de

façon substantielle les angles d'étude. En effet, une analyse

socio-économique est ici encore possible, notamment des activités

des «gens de rivière». Par ailleurs, si l'on

s'intéresse à l'eau comme élément naturel, cela

implique d'étudier la façon dont cette ressource est

employée, comme force motrice par exemple, mais aussi comment les hommes

ont tenté de la dompter. Se dévoile alors le champ des

perceptions du cours d'eau, notamment de la crainte des crues et des

remèdes appliqués pour y pallier. Dans le cadre d'une ville

installée sur les berges d'une rivière ou d'un fleuve,

l'aménagement urbain est encore un sujet d'étude possible,

particulièrement les infrastructures telles que les ponts.

Le point de départ de la présente étude

est justement le rapport entre un espace urbain, la ville de Lyon, et la

rivière qui la traverse, la Saône. Le sujet choisi à

l'origine concernait les deux cours d'eau de Lyon c'est-à-dire la

Saône et le Rhône. Le caractère atypique et vaste de ce

thème en faisait son intérêt. Dans un premier temps, le

Rhône était intégré, au moins de façon

partielle, à l'étude. En effet, sa qualité de limite

politique a rapidement exclu sa rive gauche de l'analyse. Comme la Saône

et le Rhône n'ont finalement pas les mêmes statuts, les

implications qui en découlent et le traitement qui leur est

réservé peut être très différent.

Malgré cela, le pont et la rive droite du Rhône pouvaient rester

des objets d'étude. Néanmoins, les recherches bibliographiques

ont permis de s'apercevoir que

le pont était très bien étudié.

Par ailleurs, les murailles qui longent la rive droite du fleuve rendent compte

des limites de la ville de Lyon, qui excluent donc le Rhône. Enfin, la

quantité importante de sources concernant la Saône et les

informations que celles-ci fournissent et qui n'ont pas été

exploitées ont fini de nous convaincre. Le champ d'étude se

limite donc à la seule rivière de Saône. Il convient de

préciser dès à présent les termes qui seront

employés pour qualifier la Saône. En effet, les auteurs de

l'époque moderne emploient les termes « rivière » et

« fleuve » sans faire de distinction. Cependant, on peut

considérer que ce cours d'eau est une rivière puisqu'elle se

jette dans le Rhône mais aussi un fleuve si l'on envisage que c'est le

Rhône qui la rejoint. Comme cela n'est pas toujours clairement

établi, il nous semble que ces deux termes peuvent qualifier la

Saône et l'un comme l'autre pourront être utilisés.

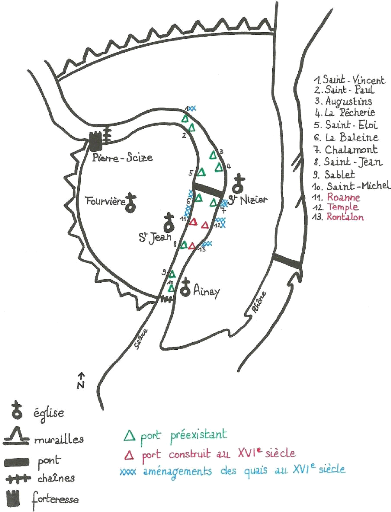

Cette étude de la relation entre la Saône et ses

riverains est volontairement restreinte à la ville de Lyon au sens

strict afin de correspondre à l'espace sur lequel l'administration

consulaire, c'est-à-dire le pouvoir municipal, exerce son

autorité en matière de voirie. Ainsi , il s'agit de la ville de

Lyon telle qu'elle est limitée par ses murailles et, dans ce cadre, la

Saône de la forteresse de Pierre-Scize à la confluence. Ce choix

géographique, en adéquation avec un découpage politique,

n'est pas le fruit du hasard. En effet, l'adaptation d'un espace urbain

à la présence d'une rivière est particulièrement

illustré par la prise en charge politique quotidienne et c'est le

principal angle d'étude qui a été choisi ici. Cela

implique donc que le territoire étudié ait une cohérence

spatiale et juridictionnelle. S'intéresser à la gestion d'une

rivière et à l'aménagement de ses rives revient en quelque

sorte à étudier les types de décisions prises par les

autorités à ce sujet, leur régularité et leur

évolution. Plus largement, il s'agit de déterminer les

institutions qui ont des prérogatives, dans ce domaine, dans le cadre

urbain. Il s'agit également de caractériser les

préoccupations principales qui ressortent des décisions en

matière de gestion mais aussi de s'intéresser concrètement

aux constructions et à l'entretien du pont, des ports et des berges de

la rivière. Comme les pouvoirs des différentes autorités

sur l'eau ne sont pas clairement définis, il est nécessaire de

travailler en amont sur l'aspect juridictionnel. Celui-ci est d'autant plus

intéressant qu'il concerne un élément naturel dont chacun

a l'usage et pour lequel les questions de propriété et de

prérogatives sont délicates. Les cours d'eau se

caractérisent par l'usage collectif qui en est fait, ce qui implique les

notions de bien collectif et

d'espace public et donc une redéfinition des espaces.

Ces notions sont liées à l'affirmation du pouvoir royal et

à la mainmise progressive de cette autorité sur ce qui est peu

à peu défini comme l'espace public, par opposition aux

possessions propres aux particuliers c'est-à-dire à ce qui est

privé.

C'est la raison pour laquelle notre étude commence

à la charnière entre la période médiévale et

la période moderne, qui voit l'autorité royale atteindre son

apogée. Afin de limiter le champ chronologique, car une étude sur

l'ensemble de la période moderne serait trop conséquente à

mener, le XVIe siècle a été le premier

critère temporel défini. Or, il convient de préciser les

limites que l'on applique à ce siècle même si celles-ci ont

surtout un caractère indicatif et qu'il est nécessaire, parfois,

de passer outre un tel cadre. L'année 1494 est la date qui semble la

plus appropriée pour commencer notre étude. En effet, depuis la

fin du XVe siècle et le rétablissement des foires de

Lyon par Charles VIII à cette date, la circulation dans la ville et sur

les cours d'eau est une préoccupation importante qui peut justifier de

nombreux aménagements. C'est également en 1494 que les campagnes

militaires débutent en Italie et, à partir de cette date, la cour

séjourne régulièrement à Lyon. En ce qui concerne

la fin de notre étude, plusieurs dates sont possibles. La

première est 1595 c'est-à-dire la réorganisation du

consulat et la restriction de ses prérogatives par l'Edit royal de

Chauny. D'autre part, le Traité de Lyon (1601) qui permet au royaume de

France de récupérer la Bresse et le Bugey est une borne

chronologique possible puisqu'avec ce traité, le Rhône perd son

statut de limite. Cependant, il nous a semblé plus pertinent de choisir

1595 puisque notre sujet se concentre sur l'action du consulat lyonnais. Or,

avec l'Edit de Chauny, les prérogatives consulaires sont limitées

et la tutelle royale qui s'exerce sur le pouvoir municipal s'accroît.

Il semble que l'angle d'approche adopté pour cette

étude de la Saône à Lyon au XVIe siècle

n'a pas d'antécédent suffisamment proche pour disposer de grilles

de lectures préétablies. Ainsi, ce travail a

nécessité des recherches bibliographiques variées et une

grande partie des ouvrages consultés n'apporte qu'indirectement des

informations, qu'il a été nécessaire de réunir et

de confronter. En effet, les travaux que l'on pourrait réunir sous la

dénomination « histoire de l'eau » sont assez peu nombreux.

Les cours d'eau sont généralement abordés dans des

études historiques comme des supports pour le transport commercial, donc

dans le cadre d'analyses

économiques et sociales, c'est-à-dire qu'ils ne

sont pas étudiés en soi mais indirectement. Richard Gascon, par

exemple, dans sa thèse sur les marchands lyonnais au XVIe

siècle1, évoque l'importante circulation de bateaux de

marchandises sur la rivière de Saône, ainsi que les ports de la

ville de Lyon, mais dans le cadre d'une étude à caractère

économique.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'étudier un cours d'eau, il

est utile, et même nécessaire, de se tourner vers les travaux qui

ont été menés dans des disciplines proches de l'histoire

telles que la géographie et l'archéologie. En effet, les

géographes s'intéressent souvent à l'installation des

populations à proximité des rivières et à

l'aménagement que cela nécessite. Les infrastructures et

l'aménagement sont alors les thèmes privilégiés, au

détriment des institutions qui en sont à l'origine. Cependant, de

tels renseignements, ainsi que les aspects intrinsèques au cours d'eau

tels que son débit, sont une aide précieuse à toute

étude historique d'une rivière. L'archéologie offre des

informations complémentaires, notamment sur les bateaux utilisés

à diverses époques et au sujet des infrastructures fluviales,

mais les campagnes de fouilles entreprises dans les rivières sont peu

nombreuses. De plus, la prise en charge politique des cours d'eau n'est qu'un

theme brièvement évoqué, voire marginal, dans les

recherches scientifiques. L'historien Jacques Rossiaud est l'auteur de

l'ouvrage le plus complet, parmi ceux qui ont été

consultés, en histoire de l'eau. Sa synthèse sur le Rhône

pendant la période médiévale2 traite en effet

de nombreux aspects mais ceux-ci sont surtout sociaux, économiques ou

religieux. Les questions politiques et juridictionnelles liées à

l'eau sont donc rarement abordées. Le spécialiste d'histoire

juridique Frantz Mynard peut être considéré comme l'un des

précurseurs puisqu'il étudie les pouvoirs qui disposent de

prérogatives sur les cours d'eau et particulièrement

l'affirmation progressive du pouvoir royal sur ceux-ci. L'article qu'il

consacre à ce theme offre des pistes de recherche et des approches qui

ont nourri la présente étude3.

Par ailleurs, il convient de situer notre travail dans les

études historiques de la ville de Lyon. Celles-ci sont nombreuses et

variées ; il existe plusieurs synthèses

1 GASCON, Richard, Grand commerce et vie urbaine

au XVIe siècle ; Lyon et ses marchands, tomes 1 et 2,

Paris, S.E.V.P.E.N., 1971.

2 ROSSIAUD, Jacques, Le Rhône au Moyen

Age, Paris, Flammarion, Collection Aubier, 2007, 648 pages.

3 MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne :

contribution à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) »,

in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences

humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales,

2007, 253 pages.

de l'histoire de Lyon depuis l'Antiquité mais aussi

beaucoup d'études thématiques et ponctuelles. Les

différents ouvrages généraux offrent l'avantage de

présenter le cadre général notamment les institutions

politiques lyonnaises et leur évolution. Ils constituent donc la base

nécessaire à tout étude historique de la ville. Les

travaux menés sur le XVIe siècle à Lyon

traitent d'aspects divers, notamment de la vie quotidienne des

contemporains4. La Saône est régulièrement

citée dans les études historiques de Lyon, quel que soit le

thème de ces analyses, ce qui permet de se rendre compte à quel

point la ville et sa rivière sont liées et combien cette

dernière est importante pour Lyon. Néanmoins, encore une fois, la

gestion de la rivière par les autorités n'est pas une

thématique récurrente ou elle n'est abordée

qu'indirectement et ponctuellement. Cependant le fort lien qui existe entre la

ville de Lyon et la Saône permet de trouver de nombreuses informations

dans les écrits depuis l'origine de la ville. Or ces descriptions,

historiques ou non, de la ville et de sa rivière nourrissent le

présent travail et leur apport ne saurait être minimisé.

Ainsi, il peut sembler étonnant que les travaux

traitant d'un espace urbain qui s'est peu à peu construit, depuis

l'Antiquité, sur les rives d'une rivière n'abordent que peu le

thème de la gestion politique du cours d'eau. Des réflexions ont

été menées autour de cette relation entre une ville et sa

rivière. C'est notamment le cas du colloque « La Ville et le Fleuve

», qui s'est tenu à Lyon en 1987 et dont plusieurs articles du

compte-rendu ont été utilisés5. Cependant, les

problématiques abordées sont souvent actuelles puisque l'eau en

tant que ressource, et donc la gestion de celle-ci, devient un enjeu de plus en

plus important à la période contemporaine. Les études

s'intéressant aux ports, aux quais et aux ponts représentent

également un grand intérêt. Leur principal

inconvénient est leur caractère, en général,

très factuel et technique mais ces ouvrages sur les aménagements

fluviaux offrent des éléments de comparaison et des

renseignements chronologiques intéressants.

Les recherches bibliographiques ont donc apporté de

nombreuses informations et pistes de recherche mais fortement

disséminées d'un ouvrage à l'autre. Enfin, l'apport

principal des ouvrages consultés est une base nécessaire à

la

4 BOUCHER, Jacqueline, Vivre à Lyon au

XVIe siècle, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et

d'Histoire, 2001, 159 pages.

5 L'article le plus utilisé parmi les actes

de ce colloque est le suivant : DELLUS, Jean, FREBAULT, Jean, RIVET, Martine,

«Lyon, ville fluviale», in La ville et le fleuve, actes du

colloque de Lyon (avril 1987), Paris, Editions du Comité des Travaux

Historiques et Scientifiques, 1989, pages 37 à 48.

construction d'une réflexion et un cadre à

l'analyse des documents. En général, les autorités

politiques et leurs prérogatives sont bien décrites mais leur

action sur les cours d'eau n'est pas présentée ou, en tout cas,

pas dans le cadre d'une analyse globale. Pourtant, il est certain que les cours

d'eau représentent un enjeu politique et économique comme toutes

les voies de circulation en général, et d'autant plus lorsque la

rivière est un élément à part entière d'une

ville.

A l'instar des ouvrages de bibliographie, les sources

imprimées ont apportéde nombreuses informations mais souvent de

façon indirecte. Les descriptions de

Lyon intègrent systématiquement la

rivière de Saône et permettent de mesurer l'importance de ce cours

d'eau pour la ville. De plus, des activités liées à la

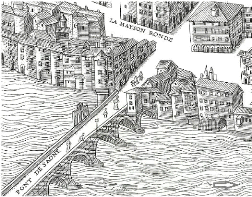

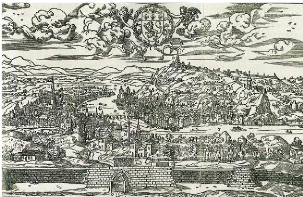

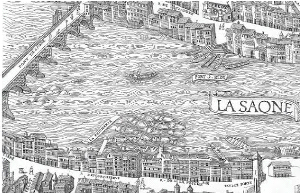

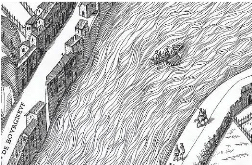

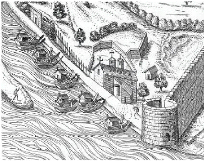

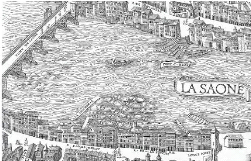

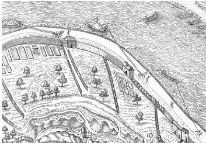

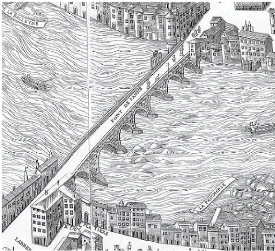

rivière sont souvent présentées et le plan

scénographique de Lyon, réalisé au milieu du

XVIe siècle, constitue lui aussi une source fondamentale. En

effet, il se caractérise principalement par le nombre de personnages

figurés dans des activités de la vie quotidienne. Beaucoup

d'entre eux sont représentés le long de la rivière, tant

sur les quais que dans des bateaux. Ce plan dispose donc de deux avantages

principaux en ce qui nous concerne ; tout d'abord, il nous informe des

activités fluviales qu'il est nécessaire de connaître pour

analyser la façon dont elles sont encadrées par les

autorités, d'autre part, ce plan constitue un bilan fiable des

infrastructures fluviales, particulièrement de la présence de

ports et de ponts. Par ailleurs, les historiens lyonnais du XVIe

siècle apportent un complément à cela par leur style

souvent très descriptif mais aussi par les évènements

qu'ils présentent. Enfin, les traités des juristes de la fin du

Moyen Age et de la période moderne sont une source inépuisable

d'informations au sujet des droits et des prérogatives dans tous les

domaines et notamment à propos des autorités qui disposent de

pouvoirs sur les rivières.

A ces sources imprimées s'ajoutent les documents

d'archives, qui constituent le vivier principal de renseignements sur le

thème qui nous intéresse. L'essentiel des sources manuscrites

consultées est réuni aux Archives municipales de Lyon. La

série DD, c'est-à-dire les archives au sujet de la voirie, a

constitué l'objet d'une grande partie des recherches. En effet, la

plupart des travaux effectués aux différentes infrastructures

fluviales sont recensés dans les différents cartons de cette

série. Afin de compléter les informations fournies par cette

recherche préalable, les documents liés à l'administration

consulaire ont fait l'objet d'une

étude particulière. Il s'agit à la fois

des recueils d'actes consulaires, c'est-à-dire des décisions

prises par les autorités municipales, et de la comptabilité de la

ville. Cette dernière n'a été utilisée que

ponctuellement alors que les actes consulaires ont été

dépouillés systématiquement tous les dix à quinze

ans en fonction des autres documents déjà transcrits. L'objectif

d'une telle méthode est de dégager les préoccupations

principales des autorités en ce qui concerne la Saône. Comme les

documents les plus importants à ce sujet sont regroupés dans la

série DD, il s'agit plutôt d'un complément mais qui est

nécessaire pour intégrer des aspects qui ne relèvent pas

des questions d'aménagement urbain. Ponctuellement, en fonction des

informations fournies par les inventaires d'archives, des cartons

classés dans d'autres séries ont été

dépouillés. Cette méthode a été

également appliquée aux Archives départementales du

Rhône, souvent de façon infructueuse. Au final, des sources

variées et parfois même très différentes ont pu

être utilisées pour la présente étude.

Les différentes recherches, particulièrement

celles qui ont été réalisées aux Archives

municipales de Lyon, ont orienté l'angle d'étude adopté.

En effet, elles ont montré qu'il existe une action des autorités

vis-à-vis des cours d'eau mais également que plusieurs pouvoirs

sont impliqués dans celle-ci. Ainsi, il convient au préalable de

déterminer les autorités qui disposent de prérogatives sur

la rivière et à quel point leurs droits sont définis mais

aussi comment ils s'appliquent. Ensuite, il semble nécessaire de

s'intéresser à la perception de la rivière, à la

gestion des risques intrinsèques à sa présence et aux

activités fluviales, puis d'analyser le type de contrôle politique

qui s'exerce sur celles-ci. Enfin, nous nous pencherons sur les infrastructures

fluviales et les aménagements réalisés au cours du

XVIe siècle puisqu'ils constituent l'illustration la plus

probante de l'action politique et de l'intérêt porté

à la rivière.

Première Partie : Prérogatives et juridictions

fluviales

de l'échelle nationale à la ville de Lyon

Il est nécessaire, avant de s'intéresser

à la prise en charge de la Saône proprement dite, dans la ville de

Lyon, de définir les différents pouvoirs qui sont

impliqués et de distinguer les prérogatives de chacun. Le

principal écueil en la matière est de distinguer les droits qui

sont définis institutionnellement de ceux qui ne sont que coutumiers,

même si l'usage, au XVIe siècle, est un critère

de légitimité important qu'il ne faut donc pas négliger.

Il est souvent, d'ailleurs, plus en accord avec la réalité que

les définitions théoriques : de ce constat, l'on comprend

aisément les conflits d'autorités qui existent entre les

différents acteurs. Ainsi, il s'agit de s'intéresser aux

définitions théoriques des pouvoirs de différents

protagonistes concernés et à leurs implications

concrètes.

A cela s'ajoute la question des droits sur une rivière,

donc sur un élément naturel qui remplit de multiples fonctions.

En effet, les cours d'eau sont à la fois des axes de communication, dont

les modalités de circulation sont déterminées, et des

réservoirs importants de ressources : d'eau, bien sûr, mais aussi

de poissons. De plus, notre sujet concerne à la fois la rivière

en elle-même mais aussi ses rivages et donc les différentes

structures construites par l'homme. Ainsi, il semble nécessaire de

définir les questions de domanialité, de juridiction et

d'administration concrète ainsi que les aspects pour lesquels ces

éléments se chevauchent. Tout d'abord, étudier le rapport

entre le pouvoir royal et les cours d'eau permettra de mettre un cadre

général à notre étude tout en présentant la

première autorité qui peut interférer dans la suite de

notre présentation. Ensuite, nous nous intéresserons aux droits

et à la définition théorique des pouvoirs qui s'exercent

sur la Saône, particulièrement dans la ville de Lyon, en

présentant les autres principaux acteurs concernés.

Chapitre I : Le pouvoir royal et les cours d'eau

Le réseau fluvial dans le royaume de France est

très dense et représente, par conséquent, un enjeu

national à la fois politique et économique. En effet, le dominer

participe de la maîtrise générale des déplacements

et des échanges, qui constitue « la source moderne du pouvoir

»1. Il s'agit ici de s'intéresser à la perception

des juristes et à la prise en charge par le pouvoir politique des cours

d'eau dans l'ensemble du royaume de France au XVIe siècle et

donc, finalement, aux prérogatives des souverains sur ceux-ci d'un point

de vue théorique comme sur le plan pratique. Pour cela, il semble utile,

tout d'abord, de définir le statut des fleuves et rivières de

France afin de déterminer ceux qui relèvent de la juridiction

royale au XVIe siècle. Ensuite, il s'agira d'analyser les

conséquences et les enjeux auxquels sont confrontés les rois de

France. Enfin, nous nous intéresserons aux moyens mis en oeuvre par le

pouvoir royal pour appliquer ses décisions en matière de cours

d'eau mais aussi aux décisions en elles-mêmes.

1 MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne :

contribution à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) »,

in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences

humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales,

2007, pages 186-187.

A. Le statut des fleuves et rivières du royaume

Le statut des cours d'eau du royaume de France constitue un

des nombreux éléments définis par les différents

juristes dès la fin du Moyen Age, mais surtout aux XVIe et

XVIIe siècles, dans le cadre du processus

général de redéfinition et d'affermissement de

l'autorité royale.

Jean Bouteiller, conseiller au Parlement de Paris à la

fin du XIVe siècle, semble être un des premiers auteurs

modernes à avoir esquissé une définition juridique et une

catégorisation des cours d'eau2. Ce travail s'inscrit dans

une démarche beaucoup plus large puisqu'il a réalisé une

présentation complete des différentes autorités, de leurs

prérogatives et des types de droits qui s'appliquent dans le royaume, du

droit naturel au droit écrit, des prérogatives seigneuriales

à celles des autorités religieuses. De plus, il

s'intéresse à des cas particuliers qui, selon lui,

nécessitent d'être éclaircis.

C'est justement en s'intéressant à la

juridiction des « rivieres courans parmy la terre d'aucun seigneur »

qu'il propose une caractérisation des cours d'eau. Jean Bouteiller

distingue, dans un premier temps, les « grosses rivieres » qui «

sont au Roy nostre Sire » ; il fournit quelques exemples pour illustrer

son propos tels que la Seine, l'Oise ou encore la Somme. Il ajoute

aussitôt qu'aux seigneurs « parmy la terre desquels les rivieres

passent, leurs terres et seigneuries vont iusques en l'eauë ».

Même si son propos reste assez vague, il semble d'emblée supposer

un chevauchement d'autorité ou, d'un autre point de vue, que l'eau

appartient au roi alors que les rives relèvent des possessions

seigneuriales. Néanmoins, le roi reste décrit comme le

propriétaire des grandes rivières et donc l'autorité

principale en la matière.

Aux « grosses rivieres », Jean Bouteiller oppose, de

façon logique, les « petites rivieres » : ces dernières

mesurant en moyenne sept pieds de large contre quatorze pieds pour les

premières selon sa propre définition. En complément de cet

ordre de grandeur, par ailleurs assez peu satisfaisant car exprimé en

moyenne et

2 BOUTEILLER, Jean, Somme rural ou le grand

coustumier général de praticque civil et canon, Paris,

Barthélémy Macé, 1603 (édition du manuscrit

annotée par Loys Charondas le Caron), Titre LXXIII, page 428.

malaisé pour distinguer des rivières dont le

cours est variable notamment en fonction des saisons, l'auteur précise

que ces cours d'eau « ne portent point de navire ». Le critère

principal de différenciation est donc la navigabilité de la

rivière. En ce qui concerne la possession des rivières non

praticables, le juriste affirme qu'elles sont « aux seigneurs parmy qui

terre et seigneurie elles passent ».

Jean Bouteiller offre donc dans sa Somme un

éclairage sur la propriété qui s'exerce sur les

rivières dans le royaume de France et donc sur les droits qui en

découlent ; les cours d'eau navigables appartiennent au roi alors que

les autres sont la propriété des seigneurs dont les possessions

terrestres sont traversées par ceux-ci.

Cet ouvrage imprimé de Jean Bouteiller possède

une caractéristique tout à fait intéressante : il s'agit

de l'édition de 1603 du manuscrit réalisé deux

siècles auparavant et celui-ci a été annoté par le

jurisconsulte Loys Charondas le Caron (1534-1613). Chaque partie, dont celle

qui concerne les rivières, est résumée et

réactualisée par ce dernier. Ainsi, il nous est possible

d'analyser, au moins partiellement, l'évolution de la perception

juridique des cours d'eau de la fin du Moyen Age au début du

XVIIe siècle et donc d'en déduire celle du

XVIe siècle.

Charondas le Caron confirme la distinction entre

rivières royales et seigneuriales mais aussi que le critère de

différenciation est la possibilité ou non de naviguer sur

celles-ci. Il ajoute néanmoins plusieurs précisions au propos de

Jean Bouteiller et particulièrement au sujet du pouvoir local sur les

rivières navigables. La première concerne la possession

seigneuriale : le juriste affirme que les rivières que les «

seigneurs prétendent à eux, à cause de leur seigneurie

» ne leur sont dues que par la « concession des Roys

»3. Il ajoute ensuite que « par le droict commun du

Royaume, tous fleuves navigables sont reputez estre du domaine du Roy, et lui

appartenir à cause de sa couronne ». La définition est,

cette fois, plus précise et tranchée : toutes les rivières

navigables appartiennent au domaine de la Couronne et les différents

seigneurs qui en possèdent sont redevables à leur souverain.

Ainsi, l'on peut supposer déceler ici les traces d'une affirmation

progressive du pouvoir royal sur les rivières ou, plus simplement, un

caractère juridictionnel indéniablement acquis.

3 Ibid., page 429.

Les autres informations apportées par Charondas le

Caron sont plus techniques et précises. Tout d'abord, il ajoute que les

« isles, iaveaux, atterrissemens et establissemens estans esdicts fleuves

et rivieres navigables et publics " appartiennent au roi. Il précise

enfin que sur les rivières royales, leurs rives et les îles

qu'elles comportent, « nul n'y doive entreprendre » puisqu'il s'agit

du domaine du roi : ce domaine, terrestre comme fluvial, dépend

directement de son autorité. L'auteur appuie son propos par une

référence à l'ordonnance royale du 7 juillet 1572. En

effet, cette décision4 de Charles IX traite de la question

des îles, îlots et « atterrissemens ". Ce dernier terme

correspond sans doute aux lieux oü l'on peut accoster voire, plus

largement, aux berges puisque lorsque Cardin le Bret évoque5,

lui aussi, l'ordonnance de juillet 1572, il écrit que cette

décision concerne « les eaux, les bords et les rivages des fleuves

".

Le texte royal a comme objectif premier d'envoyer des

représentants royaux inspecter les « entreprinses faictes sur les

îles, attérissemens et assablissemens des principales

rivières [...] qui de disposition de droit nous appartiennent et font

partie du domaine de nostre couronne ". Il est ajouté plus loin que

cette disposition comprend également les affluents et les

rivières de moindre importance ; en bref tous les îles et rivages

des cours d'eau du royaume doivent être inspectés. Toutes les

personnes qui « prétendent lesdites îles et

attérissemens leur appartenir " doivent justifier leur possession par

des titres de propriété aux commis royaux et dans le cas

contraire, il « sera procédé à la saisie

réelle et actuelle desdites îles et attérissements ". Cette

déclaration royale montre un progrès de l'autorité du roi,

une maîtrise accrue des cours d'eau mais révèle aussi un

intérêt croissant du pouvoir royal pour ceux-ci puisqu'en plus de

la juridiction des rivières, il s'attribue celle de leurs rives et des

îles qui en font partie.

René Choppin fait lui aussi

référence6 à la décision du 7 juillet

1572, prise par Charles IX, et donne son avis à ce sujet. Il

considère que ce texte ne « suit point la disposition du Droict

Romain [...] par lequel l'Isle est adiugée à celuy qui a des

4 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois françaises depuis

l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789, Tomes IX à XV

(1438-1610), Ridgewood (New Jersey, U.S.A.), The Gregg Press Incorporated, 1964

(1e édition à Paris entre 1822 et 1833), ordonnance du

7 juillet 1572.

5 CARDIN LE BRET, De la souveraineté du

Roy, Paris, Toussaincts du Bray, 1632, pages 282-283.

6 CHOPPIN, René, Trois livres du domaine de

la couronne, Paris, Michel Sonnius, 1613, Chapitre XV, pages 168 à

177.

terres plus proches de la Riviere » et soutient son

affirmation en rappelant que c'est ce qui est décrit par Pline, au

chapitre 88 de son Histoire. Il est donc défavorable à

cette saisie sous la main du roi des îles fluviales puisqu'elle va

à l'encontre du droit romain et de l'usage. En effet, il

considère qu'il est « une chose peu rigoureuse de faire perdre la

possession de ces Isles à ceux qui en ont iouy l'espace d'un long temps

». En quelque sorte, Choppin assimile cette décision à une

appropriation royale injustifiée, une spoliation, qui s'applique au

détriment de la possession séculaire et donc de la coutume.

A l'instar de Jean Bouteiller, René Choppin distingue

deux types de rivières : « les unes sont Royales, les autres

Bannales ». Les dernières sont les rivières seigneuriales

c'est-à-dire celles qui sont sous l'autorité du seigneur (ou,

plus souvent, des seigneurs) des terres qu'elles traversent. Cette possession

seigneuriale, selon Choppin, est légitimée soit par une

permission du roi soit, encore une fois, par l'ancienneté de la

possession. Choppin semble être un des rares auteurs à nuancer

à la fois le statut royal des cours d'eau par le critère

d'ancienneté de la propriété seigneuriale et

l'intégration des îles fluviales dans le domaine de la Couronne.

En ce qui concerne le premier point, il ne peut cependant pas remettre en cause

la juridiction royale, affirmée au moins dès la fin du Moyen Age,

des rivières et fleuves navigables du royaume ; que celle-ci soit

directe ou par l'intermédiaire d'un seigneur.

Enfin, cet état de fait est totalement admis par deux

autres auteurs du début du XVIIe siècle. C'est le cas,

tout d'abord, d'Antoine Loysel, pour qui la question ne se pose pas : il

affirme7 en effet sans détour que « les grands chemins

et rivières navigables appartiennent au roi ». Il rejoint donc ici

l'ancienne analyse de Bouteiller et des autres juristes, d'autant plus que les

petites rivières (donc non navigables) relèvent, selon lui, de la

juridiction seigneuriale concernée. Néanmoins, comme René

Choppin, il perçoit les îles au même titre que les petites

rivières c'està-dire relevant d'une autorité locale. Il ne

prend donc pas en compte la décision

7 LOYSEL, Antoine, Institutes

coutumières ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences

et proverbes, tant anciens que modernes du droit coutumier et plus ordinaire de

la France, Tome 1, Paris, imprimerie de Crapelet, 1846, article 232, page

245.

royale de Charles IX, précédemment

évoquée, qui concerne la propriété des îles

même si celle-ci a été entérinée par le

Parlement de Paris le 30 octobre 15728.

Cardin Le Bret, quant à lui, réalise une

synthèse9 très claire au sujet de la possession des

cours d'eau, qui confirme les éléments présentés

précédemment et qui constitue une conclusion de ceux-ci. Tout

d'abord, les cours d'eau navigables relèvent du pouvoir royal et les

autres rivières « appartiennent en propriété aux

Seigneurs des terres qu'elles arrousent ». Il précise que «

lors que les droits du Roy n'estoient pas bien cogneus, on accordoit plusieurs

droits aux Seigneurs hautsIusticiers, qui estoient voysins des grands fleuves

», notamment les droits de pêche ou l'usage des îles et des

rivages mais que ceux-ci ont été supprimés au profit du

roi. L'ordonnance du 7 juillet 1572, qu'il évoque en ce sens, constitue

donc l'appropriation par le pouvoir royal de la juridiction suprême des

cours d'eau navigables du royaume puisqu'en plus de l'eau et de ses ressources,

le roi devient le seigneur des îles et des rivages de ces mêmes

cours d'eau.

8 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois op. cit., ordonnance

du 7 juillet 1572.

9 CARDIN LE BRET, De la souveraineté op.

cit., chapitre XII, pages 277 à 285.

B. Le roi, seigneur des rivières navigables

Comme nous l'avons présenté

précédemment, le roi de France est considéré comme

le seigneur des rivières navigables de son royaume. La

propriété effective de celle-ci n'est pas clairement

affirmée par les juristes, sauf par Loysel et Charondas le Caron (mais

ils ne développent pas leurs propos), et est absente des textes royaux

avant la seconde moitié du XVIIe siècle. Cependant, la

nuance entre la possession et les droits qui s'exercent n'est souvent pas prise

en compte. Il est certain que les cours d'eau navigables relèvent

néanmoins de l'autorité royale dans le sens où ils sont

une composante du domaine de la couronne. Ce domaine, comprend la possession

foncière attachée à la charge royale, mais aussi « un

ensemble de droits et prérogatives, qui ne sont pas des droits de

propriété mais des droits éminents, c'est-à-dire

des droits de garde et de conservation, de protection »10.

Ainsi, selon Frantz Mynard, les notions de « propriété

» et de « prérogatives » doivent être

distinguées et le « domaine fluvial » ne relève que de

la deuxième catégorie puisqu'il « est certes sous la

protection du roi mais en aucun cas sa propriété

»11, au moins en ce qui concerne le XVIe

siècle.

Frantz Mynard explique d'ailleurs que les jurisconsultes, tels

que Jean Bacquet, René Choppin et Charles Loyseau, considèrent

que les cours d'eau sont du domaine public et ne sont donc pas assimilables

à des biens privés de quelque nature qu'ils soient. En effet, les

fleuves et rivières se caractérisent par l'usage commun qui en

est fait et donc par leur statut d'éléments publics.

L'évolution du pouvoir royal vers l'absolutisme passe par la mainmise

sur ce type d'éléments et par une assimilation du public à

l'Etat et donc au roi. En ce qui concerne les cours d'eau, la transition

commence à s'effectuer au tournant du XVIe et du

XVIIe siècles, donc hors de notre champ d'étude.

Néanmoins, au XVIe siècle, même si le roi n'est

pas clairement perçu comme propriétaire du domaine fluvial, il en

reste le seigneur, c'est-à-dire le gardien et l'administrateur. Cette

position à une conséquence simple : le roi est le

détenteur d'un certain nombre de droits et de devoirs vis-à-vis

des cours d'eau navigables qu'il s'agit de déterminer.

10 MYNARD, « Le fleuve et la couronne... »,

op.cit., page 172.

11 Ibid., pages 176 et 177.

Lorsque Cardin Le Bret évoque le rôle du pouvoir

royal dans la gestion fluviale, il considère que « ce n'est pas

sans raison que les fleuves et rivieres navigables, ont merité d'estre

mises en la particuliere protection des Roys : Car c'est par leur moyen que les

Provinces se communiquent les unes aux autres les biens qu'ils recueillent

»12. Il met ici en avant le rôle fondamental de la

navigation fluviale comme moyen de communication et plus

particulièrement comme vecteur des marchandises. L'enjeu d'assurer cette

circulation au sein du royaume, donc dans un vaste espace, légitime,

d'une certaine façon, que l'autorité qui dirige tout ce

territoire en soit chargée. D'autant plus que le transport par voie

d'eau, notamment commercial, est tres développé sous l'Ancien

Régime et permet de faire transiter des quantités importantes de

marchandises ou des ressources pondéreuses comme le bois, ainsi que des

voyageurs, dans une moindre proportion.

La densité du réseau fluvial au sein du royaume

explique largement cet usage et permet de limiter le nombre de ruptures de

charge. Par exemple, il est possible de faire transiter des produits de la

façade atlantique à la Méditerranée par voie d'eau

presque sans interruption. En effet, ces biens sont transportés sur la

Loire jusqu'à la ville de Roanne oü ils sont

déchargés puis amenés par voie de terre dans les environs

de Villefranche-sur-Saône. Dans cette zone, ils sont à nouveau

placés dans des bateaux sur la Saône. Enfin, la rivière de

Saône assure le relais des marchandises jusqu'à la mer

Méditerranée par l'intermédiaire du Rhône. Un tel

trajet, d'environ un millier de kilomètres, est donc tout à fait

réalisable par voie d'eau avec seulement deux ruptures de charge et un

trajet terrestre relativement court.

Il est donc dans l'intérêt économique

comme dans l'intérêt stratégique (l'artillerie est

aisément transportable en bateau) du royaume et, par conséquent,

des souverains d'assurer et d'organiser la circulation sur le territoire par

voie de terre comme par voie d'eau. Cela entre dans le cadre de ce que Charles

Loyseau appelle la « police des grands chemins »13.

Même si Loyseau considère que ceux-ci « sont de la cathegorie

des choses, qui sont hors de commerce, dont partant la propriété

n'appartient à aucun : mais l'usage est à chacun, et qui pour

ceste cause sont appellees publiques »14, il ajoute

aussitôt que c'est justement ce caractère

12 CARDIN LE BRET, De la

souveraineté..., op. cit., chapitre XII, pages 277

à 285.

13 LOYSEAU, Charles, Traité des

seigneuries, Paris, Abel l'Angelier, 1608, page 213.

14 Ibid., page 213.

public des grands chemins qui les place sous l'autorité

directe du roi. Cette phrase de Charles Loyseau révèle, à

nouveau, toute la complexité du statut des voies de communication,

terrestres comme fluviales, mais aussi l'importance d'une prise en charge de la

circulation sur celles-ci au profit de tous.

Tout d'abord, il ne faut évidemment pas négliger

le cours des rivières en elles-mêmes, qui ne doit pas être

entravé pour plusieurs raisons. Cardin Le Bret, par exemple, rappelle

justement que ce sont elles « qui comblent de toutes sortes de richesses

les pays par où elles passent, qui animent la terre pour produire les

foins, les bleds et les fruicts »15. Deux

éléments se dégagent de cette citation : tout d'abord

l'eau des rivieres comme réservoir de ressources vivriéres

(poissons) mais aussi cette même eau comme source d'irrigation, et bien

sûr, comme force motrice. Ces usages multiples sont en partie

règlementés par la décision royale de juillet 1572. En

effet, puisque toute entreprise réalisée sur les rives d'un cours

d'eau navigable nécessite une autorisation du roi, les moulins et les

pêcheries ne peuvent pas se multiplier et ne sont ainsi pas

préjudiciables à la circulation.

D'autre part, en ce qui concerne l'irrigation, « combien

qu'il soit permis à un chacun de puiser de l'eau d'une riviere navigable

[...] toutesfois il n'est pas loisible de faire des conduits d'eaux, pour la

faire aller en un autre endroit »16, selon René Choppin.

De façon logique, un particulier ne peut donc pas dévier le cours

d'une riviere à son profit ni même en réaliser une

dérivation partielle. Ce type de travaux relévent de la

juridiction royale et, selon Choppin, cela s'explique par la « peur que

les rivieres viennent à tarir, ou bien que les eaux venant à

s'abaisser les rivieres n'en soient pas si navigables ». Ici encore, la

possibilité de naviguer est un critère fondamental : l'irrigation

des cultures, bien sûr nécessaire, ne doit pas entraver la

circulation fluviale. Ainsi, systématiquement, la finalité des

raisonnements, quel que soit l'usage des cours d'eau, revient à mettre

en avant l'importance de la possibilité de circuler sur ceux-ci.

L'un des principaux éléments permettant la

navigation sont les infrastructures telles que les ports ou, au moins, telles

que des rampes d'accés à l'eau et des structures d'arrimage des

navires. Ces éléments ponctuent le cours des

15 CARDIN LE BRET, De la

souveraineték, op. cit., chapitre XII, pages 277 à

285.

16 CHOPPIN, Trois livres du domaine*, op.

cit., chapitre XV, pages 168 à 177.

rivières de façon régulière et

sont, en général, compris dans des structures urbaines. En

théorie, ces constructions, qui sont liées à la navigation

et installées sur les rivages des cours d'eau, dépendent du

pouvoir royal, au moins depuis 1572. En fait, les lieux d'accostage sont tres

souvent aménagés par les représentants des pouvoirs

urbains ou seigneuriaux mais, sous la surveillance du Maître des ports et

de ses gardes. Le Maître des ports est un officier royal, dont la charge

apparaît à la fin du Moyen Age, qui surveille « le faict du

navigage et traffique »17. Il a également la

responsabilité de veiller « au respect de la juridiction royale

»18. Son rôle principal est donc le contrôle des

biens et produits qui circulent ainsi que la répression de tous les abus

commis, notamment aux différents péages.

Il existe un tel officier au XVIe siècle,

pour la Saône à partir du sud de Mâcon19 puis sur

le Rhône. Selon Jacques Rossiaud, le pouvoir du roi sur celui-ci est si

affirmé dès la fin du Moyen Age, que seuls ses

représentants peuvent se saisir des contrevenants qui sont dans une

barque ou sur une île rhodanienne. Il ajoute qu'en 1506 « le conseil

avignonnais va jusqu'à demander au roi de France l'autorisation de

réparer le pont et les rivages »20. Cela montre à

la fois que ce pouvoir municipal prend lui-même en charge les travaux

mais aussi qu'il attend une permission royale pour ce faire ou qu'il a besoin

d'un financement. En effet, cet exemple reste à modérer puisque

la possession royale du Rhône est, quant à elle, clairement

affirmée depuis le XIVe siècle ; donc ce cas ne

peut-être considéré comme représentatif d'une

situation globale. Il nous renseigne cependant sur plusieurs points : le roi

dispose d'officiers qui contrôlent la circulation tout en surveillant les

infrastructures fluviales. La navigation est donc facilitée et

encouragée par la volonté des rois mais aussi

contrôlée par eux.

Le principal moyen de contrôle sont donc les

péages. A ce sujet, Cardin Le Bret considère que seul le roi peut

« lever des peages sur les Fleuves : Aussi pour ce sujet il est tenu de

faire entretenir les ponts, les ports, les passages, et de rendre

17 NICOLAY, Nicolas (de), Généralle

description de l'antique et célèbre cité de Lyon, du

païs de Lyonnois et du Beaujolloys selon l'assiette, limites et confins

d'iceux païs, Lyon, Société de Topographie historique

de Lyon, 1881 (édition du manuscrit de 1573), page 36.

18 ROSSIAUD, Jacques, « Fleuve et cité,

fête et frontière : la sensa lyonnaise des années

1500 », in BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.),

La Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Mâcon

(2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, page 401.

19 NICOLAY, Généralle

description..., op. cit., pages 201-203.

20 ROSSIAUD, Jacques, Le Rhône au Moyen

Age, Paris, Flammarion, Collection Aubier, 2007, pages 112-113.

leur canal libre »21. Il ajoute même que

« les peages n'ont esté establis que pour cette consideration

». Cardin Le Bret ne leur confère donc pas particulièrement

un rôle de contrôle mais les perçoit avant tout comme la

source de revenus nécessaire pour l'entretien des aménagements

fluviaux. Ses propos sont confirmés par un édit de septembre

153522 qui préconise que « les deniers des peages »

seront utilisés pour réparer les ponts et les grands chemins.

Cela reste théorique puisque les revenus des péages ne peuvent

suffire à entretenir tout le réseau et parce que le

bénéficiaire du péage diffère souvent du

responsable de la voirie. Cependant, que la voie soit terrestre ou fluviale, la

circulation semble toujours l'enjeu principal.

Le roi, en tant que seigneur des rivières navigables du

royaume, dispose donc d'un rôle important. En effet, il est dans

l'intérêt du royaume de faciliter la navigation fluviale,

particulièrement pour des raisons économiques. Cependant, il est

évident que la contrôler est un enjeu éminemment politique.

Le rôle principal du roi reste néanmoins de permettre la

navigation. Charondas le Caron considère d'ailleurs que afin

d'éviter les éléments « qui nuisent quelquefois

à la navigation [...] les maistres des eaües et forests doivent

pourvoir et remédier »23 à ces

empêchements. Ces officiers des Eaux et Forêts sont les agents du

roi : ils sont donc le moyen de l'application de ses décisions en la

matière.

21 CARDIN LE BRET, De la souveraineté...,

op. cit., chapitre XII, page 284.

22 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois ..., op. cit.,

édit de septembre 1535.

23 BOUTEILLER, Somme rural..., op. cit., page

429.

C. La Maîtrise des Eaux et Forêts

Les Eaux et Forêts sont une administration

étatique, régulièrement appelée Maîtrise des

Eaux et Forêts, qui permet aux décisions du pouvoir royal

concernant les rivières, les plans d'eau et les forêts

d'être appliquées, en théorie, dans l'essentiel du royaume.

Cette institution constitue donc l'illustration concrete de la gestion des

cours d'eau et des forêts, en application des décisions royales.

Son champ d'action est relativement vaste puisqu'il s'étend peu à

peu à l'ensemble du royaume. C'est ainsi un outil au service de l'Etat,

qui comprend une organisation interne hiérarchisée et dont les

missions sont variées même si elles concernent en

général la « sauvegarde du domaine »24 de la

Couronne, selon l'expression régulièrement utilisée dans

les décisions royales à ce sujet. Les Eaux et Forêts sont

donc le moyen pour le roi d'exercer son autorité, en ce qui nous

concerne, sur les rivières et d'affirmer sa juridiction sur

celles-ci.

L'apparition de l'administration des Eaux et Forêts,

sous la dynastie des Capétiens, est concomitante de la période

d'accroissement du domaine royal, encore disséminé et

relativement restreint pendant le Moyen Age central, jusqu'à comprendre

l'essentiel du royaume durant la période moderne. La première

mention de l'expression « Eaux et Forêts » remonterait à

une ordonnance de 121925. L'administration se structure peu à

peu durant les derniers siècles du Moyen Age permettant une unité

décisionnelle dans un domaine sujet à « trop

d'autorités [...] s'ignorant entre elles »26 ainsi

qu'une uniformité de la politique de gestion, au sein du royaume. Il

s'agit ici d'étudier les moyens de cette gestion, les types de

décisions royales ainsi que l'évolution générale du

pouvoir du roi sur les cours d'eau au cours du XVIe

siècle.

Les informations à ce sujet sont assez difficiles

à trouver puisque l'essentiel des ouvrages qui se rattachent au

thème des Eaux et Forêts traitent surtout, voire uniquement, de la

gestion forestière. Un exemple de cette préférence

d'étudier les forêts au détriment des rivières nous

est fourni par la Revue des Eaux et Forêts qui,

24 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois op. cit.,

déclaration de 1508.

25 BOURGUENOT, Louis, LEFEBVRE, Raymond etc, Les

Eaux et Forêts du XIIe au XXe siècle,

Paris, Editions du C.N.R.S, collection Histoire de l'administration

française, 1990, page 13.

26 Ibid., page 28.

en 1866, opte pour le sous-titre « Annales

forestières "27, minimisant de fait l'analyse de la gestion

fluviale. Cela se comprend assez aisément lorsque l'on étudie les

textes royaux au sujet des Eaux et Forêts : la majorité de ces

décisions concernent la conservation des forêts, les

modalités de coupe du bois et la règlementation de la

chasse28. Néanmoins, et en ce qui concerne le XVIe

siècle, des décisions royales traitent de l'organisation de

l'administration des Eaux et Forêts et d'autres légiferent sur le

fait des rivières en général c'est-à-dire au sujet

de la navigation, de la pêche, des infrastructures fluviales etc. Ce sont

ces documents qui constituent notre principale source sur le sujet.

L'administration des Eaux et Forêts est dirigée

par un officier royal dont le titre, à la fin du XVe

siècle, est « grand maistre enqueteur, et general

réformateur des eaux et forests de nostre royaume de France, et de nos

pais et duché de Bretaigne "29. La déclaration royale

de 1495 précise son rôle : c'est lui qui nomme la plupart de ses

subalternes tels que les « maistres verdiers, forestiers, procureurs,

sergens et autre offices dépandans desdites eaux et forests ". Le grand

maître, souvent nommé « souverain grand maître "

participe parfois à la rédaction des ordonnances et dispose d'un

pouvoir judiciaire à « la Table de Marbre de Paris dont il est le

Président "30 (ce nom vient d'une table de marbre « qui

occupait la largeur de la grande salle du Palais à Paris et où le

connétable, l'amiral et le grand maître des Eaux et Forêts

exerçaient leur juridiction "31). Le rôle principal du

grand maître reste la direction des différents officiers des Eaux

et Forêts que sont les maîtres particuliers, les lieutenants, les

gruyers, les procureurs et les nombreux sergents et gardes.

En 1573, l'ensemble du personnel de cette administration

représente plus de six cents officiers royaux32. Le

grand-maître en est l'unique chef jusqu'en 1575 à l'exception de

quelques territoires qui bénéficient d'un maître des Eaux

et Forêts autonome ; c'est le cas en Bretagne33 dès

1534 et dans le Dauphiné34 dès 1538. En

27 Ibid., page 722.

28 C'est le cas des édits et ordonnances de

mars 1517, de janvier 1519, de juin 1537 ou d'octobre

1561, par exemple.

29 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois op. cit.,

déclaration royale du 20 octobre 1495.

30 BOURGUENOT, LEFEBVRE, Les Eaux , op. cit.,

page 100.

31 BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l'Ancien

Régime, Paris, PUF, Quadrige, 2006, page 1198.

32 BOURGUENOT, LEFEBVRE, Les Eaux , op. cit.,

page 106.

33 Ibid., page 100.

mai 1575, l'office de grand-maître est supprimé

et remplacé par six grandsmaîtres35 ce qui permet un

meilleur quadrillage du royaume. Cela semble être le principal changement

notable dans la structure du personnel des Eaux et Forêts au cours du

XVIe siècle. Par ailleurs, les fonctions confiées aux

officiers des Eaux et Forêts sont également constantes ; elles

concernent, de façon logique, la gestion des bois et des rivières

c'est-à-dire la surveillance de l'usage qui en est fait, la

répression des délits (notamment de chasse et de pêche) et,

de façon plus générale, l'application des ordonnances

royales.

Afin que cette application soit optimale, le maillage du

territoire couvert par les officiers des Eaux et Forêts s'intensifie au

cours du XVIe siècle. Tout d'abord, il est nécessaire

de préciser que le rayon d'action de ces agents royaux croît

au-delà du cadre des rivières et des forêts royales.

Déjà, la règlementation de la pêche ne concerne pas

que les cours d'eau navigables mais, au contraire, l'ensemble du domaine

fluvial. D'autre part, c'est également le cas pour les décisions

qui concernent les forêts. Par exemple, dans l'édit du 8 octobre

1561, qui traite de la préservation de la coupe d'un tiers des taillis

du royaume, il est précisé que la décision s'applique dans

les bois « tant ceux du domaine de la couronne que ceux des

archevêques, évêques et autres gens d'église

»36 soit dans la plupart des forêts du royaume. Enfin,

l'édit de Fontainebleau de décembre 1543 rappelle que les

souverains ont « toujours eu désir de garder et faire garder et

entretenir les Eaux et Forests [...] tant celles qui nous appartiennent que

celles ausquelles avons droict »37. Ces dernières

semblent être toutes les autres rivières et forêts du

royaume, puisque l'édit concerne les « nobles, prélats et

communautés, propriétaires » de celles-ci. C'est donc

à partir de 1543 que les membres des Eaux et Forêts effectuent

leur mission dans l'intégralité du royaume.

Ce même édit, de décembre 1543, a pour

objet de permettre à tous les propriétaires dessus dits d'avoir

recours au maître des Eaux et Forêts de leur juridiction afin de

défendre leurs droits et donc de s'en remettre directement à

cette administration. Il s'agit, en quelque sorte, d'une spécialisation

judiciaire : les délits

34ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois op. cit., édit

du 22 mai 1538.

35 BELY, Dictionnaire op. cit., page 615.

36 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois op. cit., édit

du 8 octobre 1561.

37 Ibid., édit de décembre

1543.

qui concernent, par exemple, le braconnage ou la construction

non autorisée d'un moulin sont tranchés en première

instance au sein de chaque maîtrise des Eaux et Forêts.

L'ordonnance royale du 18 octobre 156138 rappelle à ce sujet

que la juridiction est détenue par les maîtres particuliers des

Eaux et Forêts et que les capitaines, sergents et autres gardes ne

disposent que du droit d'arrestation. Les appels, quant à eux, sont

jugés par le Grand-maître ou par un de ses lieutenants de la Table

de Marbre de Paris (il existe quelques exceptions qu'il n'est pas

nécessaire de détailler ici). D'ailleurs, des mai 1523, un

édit39 de François Ier institue un

procureur royal dans chaque siege de l'administration.

Enfin, en ce qui concerne les différentes

circonscriptions des Eaux et Forêts, il semble exister entre vingt-cinq

et trente maîtrises dans le royaume en 152540 avec une

répartition assez hétérogène des agents des Eaux et

Forêts. Henri II prend le parti d'uniformiser cela : par un édit

du mois de février 1555 « le pouvoir royal généralise

l'institution des maîtrises [des Eaux et Forêts] dans chaque

bailliage ou sénéchaussée "41. Le pouvoir royal

tente donc de rendre plus efficace l'action du personnel de l'administration

des Eaux et Forêts par une augmentation et une densification de ses

effectifs. C'est aussi le moyen d'appliquer le plus largement possible ses

décisions et que le contrôle exercé par cette

administration soit plus appuyé et plus efficace.

Les mesures royales concernant les cours d'eau durant le

XVIe siècle sont diverses mais relativement peu nombreuses.

De plus, l'ampleur de leur champ d'application est variable : certains textes

sont très précis et ne concernent qu'un territoire alors que

d'autres sont généraux, sans mention aucune de lieu. C'est

notamment le cas de l'ordonnance de mars 151642 remarquable par ses

quatre articles reglementant la pêche. L'objectif de ce texte est de

lutter contre les « pilleries, larrecins et abus qui se font aux eaues et

forests de nostre royaume, au grand dégast et destruction d'icelles ".

La première mesure est la proscription de tout un type de

matériel de pêche, présenté comme responsable du

fait que les rivières « soient aujourd'hui comme sans fruit ". Par

exemple, cette ordonnance

38 Ibid., ordonnance de St-Germain-en-Laye du

18 octobre 1561

39 Ibid., édit de mai 1523.

40 BOURGUENOT, LEFEBVRE, Les Eaux op. cit.,

page 62.

41 BELY, Dictionnaire op. cit., page 786.

42 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,

Recueil général des anciennes lois op. cit., ,

ordonnance de mars 1516 (articles 89 à 92).

règlemente la taille des mailles des filets de

pêche ; ceux-ci sont autorisés si dans chaque maille l'on peut

« boutter les doigts jusques au gras de la main ". De plus, un poids

minimum par espèce de poissons est fixé. Enfin, pour assurer le

repeuplement des rivières, il est interdit de pêcher « de

my-mars jusques à mi-may, car les poissons frayent en iceluy temps ".

Une telle précision dans les mesures prises par cette ordonnance permet

de faciliter le travail des maîtres particuliers des Eaux et Forêts

et d'éviter les litiges.

Cette ordonnance sur la pêche mise à part, les

autres décisions royales au sujet des cours d'eau sont toutes

liées, au moins indirectement, à la navigation. Tout d'abord,

l'édit de mai 152043, qui ne concerne que la Seine et ses

affluents, préconise de défricher les berges des rivières

(probablement pour éviter toute gêne aux bateaux), interdit d'y

faire des « édifices ni autres choses quelconques empeschant le

navigage » et, enfin, interdit l'imposition des bateliers et de leurs

marchandises sauf pour les droits de péage antérieurs à

1415. La plupart des autres décisions royales suivent ce modèle :

elles visent soit à limiter les structures qui peuvent gêner la

navigation44, soit à supprimer les péages ; à

la fois ceux qui n'ont pas été approuvés par le

roi45, sauf s'ils sont anciens, et ceux qui pourraient limiter le

transport commercial46.

Le roi dispose donc d'une administration qui est en charge de

l'application, dans le royaume, des décisions qu'il prend au sujet de la

gestion et de l'entretien des cours d'eau et des forêts. La

Maîtrise des Eaux et Forêts, qui existait déjà au

Moyen Age, prend de l'ampleur : ses effectifs, leur densité, et son

champ d'action croissent au XVIe siècle. Cette institution

possède une police, au sens actuel, et une justice propres, ce qui lui

confère une certaine efficacité. Son organisation, ainsi que les

mesures de surveillance et de répression qu'elle doit appliquer, sont

définies

43 Ibid., édit de mai 1520.

44 L'édit de mars 1516 précise que les

propriétaires de moulins et pêcheries installés le long de

la Loire, doivent pouvoir justifier leur possession et l'édit de juillet

1572 (présenté dans la premiere section) interdit les

constructions sur les berges de toutes les rivières sans autorisation

royale préalable.

45 François Ier, par l'édit de mars

1516, supprime les péages qui ont été établis sur

la Loire depuis un siècle sans autorisation royale suite à la

demande formulée par le procureur général des marchands de

la Loire.

46 Une décision de Louis XII, en 1501, supprime

les taxes sur les vins de Bourgogne s'ils sont vendus dans des ports

situés le long de l'Yonne et de la Seine.

par des édits et des ordonnances. Ceux-ci «

reflètent la volonté royale de construire un appareil

dépendant d'elle et d'elle seule »47 et

révèle donc l'accaparement progressif, par le pouvoir royal, des

droits et prérogatives sur les cours d'eau.

47 BELY, Dictionnaire... op. cit., page

615.

Conclusion chapitre I

Au XVIe siècle, le roi de France est

communément admis, notamment par les juristes, comme le seigneur des

fleuves et rivières navigables de son royaume. De cela, découle

un certain nombre de conséquences. En effet, le roi dispose de

différentes prérogatives sur ces rivières telles que le

droit de péage ou la règlementation de la pêche. Son

pouvoir sur les cours d'eau croît au XVIe siècle

puisqu'en plus des rivières en elles-mêmes, il s'approprie leurs

îles et leurs rivages. Cela est affirmé et effectif dès

1572 mais l'on peut penser que ce n'est que la généralisation

d'un état de fait ; comme l'affirme Frantz Mynard, les décisions

royales de la période moderne ne doivent pas être perçues

de façon tranchée comme des actes fondateurs48 mais

plutôt comme les aboutissements du processus d'affirmation et de

définition du pouvoir royal.

Les prérogatives dont le roi dispose lui permettent de

réguler, au moins de manière indirecte, les usages des cours

d'eau et particulièrement la très développée

navigation commerciale. Pour cela, il s'appuie sur une administration

hiérarchisée et autonome d'un point de vue judiciaire : les Eaux

et Forêts. Les agents royaux qui en dépendent sont donc les moyens

humains d'application d'une politique fluviale à l'échelle du

royaume. Les préoccupations de celle-ci diffèrent du « souci

romain de disposer d'une eau potable en ville » ou de

l'intérêt médiéval pour « l'accès aux

ressources protéiniques ou énergétiques fournies par les

milieux aquatiques »49 selon Patrick Le Louarn, qui voit la période

moderne comme la période du développement prononcé de la

prise en charge politique des cours d'eau. Néanmoins, nous l'avons

montré, la crainte d'une pêche excessive des poissons existe

encore, mais elle semble en effet en marge par rapport à des enjeux plus

politiques et économiques.

48 MYNARD, « Le fleuve... », op.

cit., page 179.

49 LE LOUARN, Patrick, « L'eau, bien commun

culturel ? », in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le

regard des sciences humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection

Logiques sociales, 2007, page 18.

Chapitre II : Droits et autorités sur la

Saône à Lyon

En nous intéressant à l'intérêt

porté par les rois de France aux cours d'eau du royaume et donc à

la gestion fluviale au niveau national, l'importance d'une prise en charge

politique des rivières et des fleuves et les enjeux qu'elle comporte

sont clairement apparus. Nous allons réduire le cadre

géographique pour affiner notre analyse de ce thème en nous

intéressant à la rivière de Saône, et plus

précisément, à la Saône dans la ville de Lyon. Le

cadre urbain multiplie le nombre d'autorités qui, potentiellement,

prennent part à la juridiction de l'eau. En effet, il est « un lieu

de pouvoirs, de concentration des pouvoirs, de l'exercice des pouvoirs, de

conflits de pouvoir »1. Ainsi, il s'agit de définir les

différents pouvoirs qui s'exercent sur la rivière de Saône,

ses rives et les édifices fluviaux.

Pour cela, nous nous pencherons sur la juridiction de ce cours

d'eau, puis, dans un deuxième temps au droit de voirie dans la ville de

Lyon. Enfin, une étude de cas d'une affaire judiciaire au sujet du pont

de Saône illustrera les conflits d'autorité qui peuvent

apparaître lorsqu'il est question de la prise en charge politique d'une

rivière, particulièrement dans la ville de Lyon.

1 DUMONS, Bruno, ZELLER, Olivier (dir.), Gouverner

la ville en Europe, du Moyen Age au XXe siècle, Paris,

L'Harmattan, collection Villes, 2006, page 5.

A. La juridiction de la Saône

Si l'on se réfère aux éléments,

présentés dans le premier chapitre, qui permettent de

définir les droits qui s'exercent sur un cours d'eau, le premier aspect

à mettre en avant est la possibilité ou non de naviguer sur

celui-ci. En ce qui concerne la Saône, cela ne fait aucun doute, c'est

une rivière navigable et, par conséquent, elle est placée

sous la protection des rois de France. Une cérémonie affirme

d'ailleurs cela : chaque année, le jour de l'Ascension, une procession

qui remonte la Saône jusqu'à l'île Barbe (juste au nord de

Lyon) est effectuée. Cette procession est conduite par des

représentants du roi, notamment par le maître des ports. Claude de

Rubys nous explique qu'ils vont « à l'Ile Barbe par eau, armez et

embastonnez, avec l'enseigne et les tambourins, poser l'escusson et les

armoiries du Roy de France dans la riviere de Saosne, en signe qu'elle

appartenoit au Roy de bord en bord et ostoyent l'escusson du Duc de Savoye, que

les officiers de Bresse y posoient d'ordinaire la nuict precedente

»2.

Bien que la signification de cet évènement

récurrent semble clairement politique, eu égard à la

position frontalière de la ville de Lyon, Jacques Rossiaud

précise qu'il « peu être ritualisé parce qu'il n'est

plus très aigu [...] au moins depuis 1467 »3 et, de

plus, « en 1536, la Bresse [est] occupée ; mais le rituel des

panonceaux demeure pratiqué ». Cela mis à part, cette

cérémonie est donc également l'illustration du pouvoir que

détiennent les souverains sur la Saône, pouvoir que

possédaient déjà les empereurs allemands au Moyen Age

lorsque la ville de Lyon était intégrée dans le Saint

Empire romain germanique. De telles célébrations, avec de

similaires affirmations du pouvoir royal, existent dans d'autres villes

à la période moderne. C'est le cas, par exemple, dans l'estuaire

de la Loire, à Nantes, où, durant des fêtes nautiques, on

« célèbre l'emprise royale sur les cours d'eau [...] Le

souverain se présente à chaque fois en gardien des eaux, au

2 RUBYS, Claude de, Histoire véritable de

la ville de Lyon, Lyon, imprimeur Bonaventure Nugo, 1604, page 503.

3 ROSSIAUD, Jacques, « Fleuve et cité,

fête et frontière : la sensa lyonnaise des années

1500 », in BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.),

La Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Mâcon

(2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, page 404.

nom du bien public »4. Cela confirme que les

célébrations lyonnaises que nous venons de présenter ne

sont pas un particularisme dû à la position frontalière de

la ville ; elles constituent bien sûr le rappel que Lyon est dans le

royaume de France mais elles affirment aussi les droits qu'ont les rois sur la

rivière de Saône.

Cependant, le roi de France n'est pas la seule autorité

concernée par la juridiction de la Saône, dans la ville de Lyon.

L'archevêque et le chapitre Saint-Jean sont les comtes de Lyon donc les

seigneurs temporels de la ville et peuvent ainsi avoir des prétentions

juridictionnelles sur la rivière. Même si « l'existence des

juridictions seigneuriales ne constitue en aucune façon une exception

à cette suprématie royale »5, l'on a

montré que les droits sur l'eau, même d'une rivière

navigable, peuvent appartenir à des seigneurs, soit par une concession

du roi soit par la légitimité d'une possession ancienne ; ce qui

ne remet absolument pas en cause l'autorité suprême que

possèdent les souverains. C'est d'ailleurs le cas pour les seigneurs de

Lyon et « les princes reconnaissent leurs droits et composent avec leurs

détenteurs mais affirment leur supériorité

juridictionnelle sur le grand cours de l'eau »6, par des

rituels tels que ceux précédemment présentés.

Un dossier des Archives municipales de Lyon7,

probablement constitué à la fin du XVIIe siècle

ou au début du XVIIIe siècle, regroupe un certain

nombre de documents, ou des copies de ceux-ci, qui présentent

l'évolution des différentes prérogatives de

l'archevêque et des chanoines-comtes de Lyon depuis le XIIe

siècle. Parmi ceux-ci, il est fait mention d'une bulle d'or de 1157 par

laquelle l'empereur Frédéric Ier aurait donné

de nombreux droits à l'archevêque de Lyon, notamment sur les cours

d'eau et les passages. Jacques Rossiaud complete cette information puisqu'il

écrit que « l'archevêque de Lyon en 1190 se proclame ainsi

maître de la « decize » grâce aux privilèges

obtenus de Frédéric Barberousse »8. Le terme de

« decize », au sens variable, a ici une portée juridique et

« permet de départager les droits du souverain et ceux des

seigneurs riverains »9. Ainsi, dès le XIIe

siècle,

4 MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne :

contribution à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) »,

in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences

humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales,

2007, pages 182-183.

5 BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l'Ancien

Régime, Paris, PUF, Quadrige, 2006, page 709.

6 ROSSIAUD, « Fleuve et cité... »,

op.cit., page 405.

7 AML, DD 316, pièce 1.

8 ROSSIAUD, « Fleuve et cité... »,

op.cit., page 405.

9 ROSSIAUD, Jacques, Dictionnaire du Rhône

médiéval (1300-1550), Tome 2, Grenoble, Centre Alpin et

Rhodanien d'Ethnologie, 2002, page 110.

l'archevêque de Lyon dispose de la juridiction sur la

Saône. De plus, en 1307, Philippe le Bel confirme cela, et va même

plus loin, puisqu'il reconnaît à l'archevêque et aux

chanoines-comtes du chapitre Saint-Jean toute juridiction dans la ville de

Lyon, en précisant toutefois que celle-ci est « sous les garde,

ressort et superiorité du Roy »10.

Par ailleurs, les rois de France n'interfèrent pas dans

l'administration des seigneurs de Lyon, au moins pour ce qui est du

XVe siècle. Une décision royale du 14 août 1444,

par exemple, illustre cela. En effet, elle « ordonne par provision que le

maitre des eaux bois et forests n'exercera aucune juridiction sur les terres

eaux bois et forests des archeveque et chapitre de Lyon »11.

Charles VII choisit donc que les agents royaux des Eaux et Forêts

n'interviendront pas dans le comté de Lyon. Cela signifie alors que

l'archevêque et les chanoines-comtes de Lyon sont entièrement

responsables de la gestion fluviale, de l'application des décisions

royales sur le fait des Eaux et Forêts mais aussi de la répression

des délits dans le territoire qui est sous leur juridiction et notamment

de la Saône dans Lyon.

Néanmoins, cet état de fait n'est que provisoire

puisque « depuis 1543, la juridiction des Eaux et Forêts s'exerce

dans la ville mais la compétence et les droits de chacun ne sont

vraiment déterminés que depuis 1669 »12. Ainsi,

cela nous montre une évolution théorique dans la juridiction de

la Saône à Lyon, au cours du XVIe siècle.

Cependant, les sources ne semblent pas révéler de changement

notable dans la seconde moitié du siècle. De plus, la seule

sous-série13 qui concerne la Maîtrise des Eaux et

Forêts aux Archives départementales du Rhône ne contient que

des documents de la fin du XVIIe siècle ainsi que du

XVIIIe siècle. D'ailleurs, « en 1768, la maîtrise

des Eaux et Forêts réclame la police du Rhône et de la

Saône à l'intérieur de Lyon »14 ce qui

confirme que celle-ci n'avait, de toute façon, pas de

prérogatives dans la ville, ou de façon très

limitée et ponctuelle, au XVIe siècle. Cela ne remet

pas en cause la juridiction fluviale exercée par l'archevêque et

les chanoines-comtes de Lyon durant la période qui nous

intéresse.

10 AML, DD 316, pièce 1.

11 AML, DD 316, pièce 1.

12 BAYARD, Françoise, CAYEZ, Pierre,

PELLETIER, André, ROSSIAUD, Jacques, Histoire de

Lyon des

origines a nos fours, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007,

pages 450-451.

13 ADR, sous-série 5 B : Maîtrise des

Eaux et Forêts (1673-1790).

14 BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD, Histoire de

Lyon«~ op. cit., page 457.

Les rois de France tentent tout de même

d'interférer dans les prérogatives des seigneurs de Lyon. Il est

d'ailleurs bien connu qu'ils se saisissent des pouvoirs judiciaires de

l'archevêque de Lyon, de façon définitive en

1562-156315 (le chapitre Saint-Jean avaient perdu les siens

dès 142416). Dans ce processus d'affermissement de la tutelle

royale, « le Procureur du Roy en la Cour de Parlement de Paris, demanda

que les isles du Rhosne, et de la Saone fussent reunies au Domaine du Roy, et

tous les moulins à bled, les Pesches et autres droicts qui estoient

establis en l'une et l'autre rive de ces deux Rivières, contre

l'Archevesque et Clergé de Lyon »17. Cette demande,

évoquée par René Choppin, fait immédiatement suite,

selon lui, à un conflit opposant des représentants du roi et les

clercs d'Avignon, au sujet des îles du Rhône, en 1493. Choppin

explique plus loin que « la Cour ordonna sur une si grande affaire,

qu'elle verroit les tiltres et en delibereroit plus amplement ».

Cette affaire n'est réglée que plus de quarante

ans après. Tout d'abord, le 27 août 1534, l'archevêque et

les chanoines-comtes de Lyon comparaissent devant le sénéchal de

Lyon, « a ce deputé par la venerable court de parlement

»18 pour justifier de leurs titres de possession. Il est

précisé que les « ysles, broteaulx, peages, molins, bennes,

pescheries, barrages et autres choses estans en et sur les fleuves et rivieres

du Rosne et de la Saosne es environs de lad. ville de lyon [...] ont

esté saisies et mises soubz la main du Roy a la requeste dudit procureur

». Cela nous montre que les îles, les berges et les autres

éléments de la Saône ont été, au moins

provisoirement, remis au roi. Le principal argument des seigneurs de Lyon,

développé dans ce même document est l'ancienneté de

leurs droits « tant par terre que par eaue »19,

prérogatives qui n'ont jamais été remises en cause par les

souverains. Le 2 octobre 1536, un arrêt du Parlement de

Paris20 confirme les comtes de Lyon dans la possession de tous leurs

domaines ainsi que les droits dont ils disposent dessus. Cela rétablit