|

Le 8 février 1587, Marie Stuart est

exécutée au château de Fotheringay. Michel Duchein

écrit dans l' Histoire de l'Ecosse, qu'il est toujours

délicat de faire le récit objectif de la vie d'un roi ou d'une

reine que l'on a exécuté.1(*) Le fait même de savoir qu'une instance

juridique, un peuple révolté ou un monarque à court de

solution a choisi d'en finir avec celui ou celle qui incarnait le pouvoir peut

biaiser notre opinion. En effet, cela nous pousse à prendre parti,

à décider a posteriori de l'innocence ou de la

culpabilité de ce monarque déchu dont on a mis la tête sur

le billot. Peut-être est-ce cet acte final qui rend Marie Stuart aussi

populaire. Il suffit de consulter le catalogue des bibliothèques

nationales écossaise et britannique pour se rendre compte que le

« cas » Marie Stuart a intéressé et continue

d'intéresser de nombreux historiens, écrivains et

dramaturges.2(*) Si nous

effectuons une recherche simple grâce aux moteurs de recherche des

bibliothèques nationales en tapant « Mary, Queen of

Scots », nous obtenons un résultat comptabilisant 572

entrées dans le catalogue de la British Library et un résultat de

537 entrées pour le catalogue de la National Library of Scotland. Pour

comparaison, si l'on effectue le même type de recherche avec pour

mot-clé « Mary Tudor », nous obtenons 81

entrées dans le catalogue de la British Library et 52 dans le catalogue

de la National Library of Scotland.3(*) Pourtant si l'on s'en réfère à la

fonction principale du monarque - régner - force est de constater que le

bilan de Marie Stuart est bien pauvre : son règne n'a duré

que six ans, elle a régné sur un pays protestant alors qu'elle

était de confession catholique, mais n'a pourtant jamais

réellement montré une quelconque volonté de reconvertir

par la force son peuple insoumis et réformé.

L'intérêt que portent les historiens à la

reine d'Ecosse se situe donc ailleurs. Antoine Prost écrit dans

Douze Leçons sur l'Histoire que, bien qu'ayant pour devoir de

se montrer le plus objectif possible, l'historien est toujours plus ou moins

« ami » de son sujet d'étude.4(*) Après avoir passé

des mois voire des années à étudier, analyser et

interroger les sources qui relatent la vie d'un homme ou d'une femme,

l'historien finit par se sentir proche (ou bien complètement

différent) de ce personnage historique. Après tout il s'agit

d'une expérience humaine, c'est avant tout une rencontre, une rencontre

par sources interposées, mais une rencontre tout de même. En

lisant les diverses biographies de Marie Stuart on sent que les historiens qui

se sont lancés dans l'étude et l'analyse de ce personnage

controversé ont fini, pour la majorité d'entre eux, par se

laisser influencer par le débat qui entoure la reine d'Ecosse et qui

consiste à statuer sur la responsabilité de Marie dans le meurtre

de son second époux, Henry Darnley. Bien entendu cette controverse qui

anime la littérature du seizième siècle ne se

résume pas à ce simple incident qui ferait de Marie une

meurtrière et nous verrons par la suite qu'il est bien compliqué

d'établir la culpabilité ou l'innocence de la jeune reine dans

cette affaire ; toutefois le fait que des historiens depuis plusieurs

siècles s'évertuent à statuer sur la culpabilité ou

l'innocence de la reine montre bien que l'histoire de Marie Stuart va au

delà de l'histoire du seizième siècle. L'histoire de cette

reine, jeune, belle, romantique et condamnée avait tout d'une

tragédie, et en s'intéressant au sort de la belle Marie Stuart

plus qu'à son règne ou son peuple, certains historiens n'ont fait

que suivre un chemin qu'avaient commencer à tracer des auteurs comme

Leslie ou Buchanan en abordant le personnage de Marie Stuart sous son angle le

plus intéressant, c'est-à-dire son caractère tragique.

C'est ce caractère tragique qui assure à Marie

Stuart la postérité. Jayne Elizabeth Lewis montre que les

lectrices du XVIIIème et XIXème siècle s'identifiait

à Marie Stuart et lisaient leurs rêves mais aussi leurs propres

vies dans la sienne. 5(*)

Cela prouve que pour certains Marie Stuart n'était pas seulement un

personnage historique, elle devenait un mythe, une héroïne. Si bien

que c'est avant tout cette image de reine déchue qui passionne et non

son règne à proprement parler. Rarement la représentation

de la vie privée d'un monarque n'a tant dépassé son image

publique.6(*)

La vie de Marie a pris fin en Angleterre en février

1587. Il est peut-être étrange de commencer cette brève

biographie par la fin, mais il s'avère que cette

« fin » n'est en fait qu'un début. Parmi les devises

que Marie Stuart brodait dans sa prison de Sheffield, figurait une formule des

plus énigmatiques : « En ma fin est mon

commencement ». La reine espérait-elle que son destin

déchaîne tant de passions ? Qu'entendait-elle par

là ? Etait-ce seulement une maxime chrétienne faisant

référence à la résurrection ? Nul ne le sait

vraiment. Nombre d'historiens ce sont penchés sur la question et en

discutent encore. Mais la reine d'Ecosse ne se doutait certainement pas de

l'ampleur que prendrait cette phrase. Dans son cas précis cette phrase

est devenue littéralement prophétique tant il est vrai que son

exécution a libéré la plume des auteurs qui ont

forgé sa légende.7(*) Mais pour l'heure, il s'agit de revenir au

« vrai » commencement.

Marie Stuart est née le 7 ou le 8 décembre 1542.

Elle-même clamait qu'elle était née le 8, fête de la

Conception de la Vierge, mais John Leslie affirmait quant à lui qu'elle

était née le 7. Malheureusement aucun document n'existe qui

permette de trancher absolument le débat.8(*) Elle était la fille de Marie de Guise et de

Jacques V roi d'Ecosse, qui mourut six jours après sa naissance,

laissant sa couronne à un nourrisson. L'héritier du trône

est un enfant, ce qui en soit ne pose pas trop de problèmes car la

minorité des futurs monarques écossais était devenue, par

obligation, une tradition. Jacques IV mourut après la bataille de

Flodden en 1513, son fils, Jacques V n'avait qu'un an. C'est la réaction

de Jacques V à l'annonce de la naissance de Marie qui fut inhabituelle.

Apprenant qu'il était père d'une petite fille, le roi ce serait

exclamé : « it cam wi' a lass and it will gang wi' a

lass » (Cela a commencé par une fille, cela finira par une

fille) en référence à la manière dont la dynastie

des Stuart avait accédé au trône par le mariage de Walter

the Steward (Walter le sénéchal) avec la fille de Robert le

Bruce, Marjorie. L'histoire allait prouver qu'il avait tort, en effet la

dynastie des Stuart n'allait s'éteindre qu'en 1714 après la mort

de la reine Anne. Toutefois sa réaction (bien que qualifiée

d'apocryphe par Jenny Wormald9(*)) ajoute à la dimension tragique du personnage

Marie Stuart.

L'héritier du trône d'Ecosse était une

fille, en soit, ce n'était pas un problème majeur ; tout le

monde s'accordait à dire que ce nourrisson âgé d'une

semaine était l'héritier légitime du trône d'Ecosse.

Le contexte politique en revanche était problématique. L'Ecosse

était en guerre, et le fiasco de Solway Moss (1542) avait eu pour

conséquence de faire passer certains nobles aux mains des Anglais. La

naissance d'une future reine représentait une manne pour les monarchies

européennes : si elle vivait assez longtemps pour se marier, elle

donnerait des enfants à son mari, le roi d'Ecosse, et ces mêmes

enfants hériteraient du royaume d'Ecosse mais aussi du royaume de leur

père. Autrement dit les monarchies européennes

commençaient à comprendre l'importance stratégique du

royaume écossais. Toutes les monarchies étaient

intéressées par la possibilité d'étendre leur

domination, mais une en particulier avait un avantage. Le royaume d'Angleterre

de par sa proximité géographique, couplée à sa

supériorité militaire, et de par l'existence d'un héritier

mâle âgé de cinq ans avait incontestablement une longueur

d'avance sur les autres prétendants. Au moment où se dessine la

possibilité d'une union entre l'héritière du trône

d'Ecosse et le futur roi d'Angleterre, le jeune Edouard, l'Ecosse est

dirigée par le régent John Hamilton, comte d'Arran, qui se

montre d'abord favorable à cette union. Ce mariage pouvait ramener la

paix en Ecosse. Mais au début de l'année 1543, l'opposition de

Beaton, archevêque de Saint Andrews et du comte de Lennox (autre

prétendant au trône) pousse Arran à faire marche

arrière. Jusqu'ici il s'était montré favorable à la

diffusion de la religion réformée en Ecosse avec pour dessein de

s'affirmer comme un sympathisant anglais. Seulement dès septembre 1543,

la ferveur hérétique excède ce qu'il avait

prévu : pamphlets et littérature hérétiques

abondent. Quand Arran décide de revenir sur ses décisions prises

en faveur du protestantisme, des émeutes éclatent un peu partout.

Le pays est divisé, au parti protestant et favorable aux Anglais

s'oppose un parti pro français et catholique bien plus important.

Henri VIII se sentant dupé décide de reprendre

la guerre contre l'Ecosse. Il envoie le premier raid de l'armée anglaise

au printemps 1544 pour punir Arran de sa trahison. Seymour, qui commande

l'armée, le convainc d'épargner les lords favorables aux anglais.

Henri VIII ordonne de réduire Edimbourg à feu et à sang,

ce que s'efforce de faire Seymour. La mainmise et la violence anglaise

n'avaient jamais été aussi fortes, ce qui discrédita le

parti pro anglais. Ces évènements rallièrent la morale des

écossais. De plus, la guerre opposants les anglais aux français

prenait un autre tournant et les troupes anglaises étaient

considérablement affaiblies. Excédés par le comportement

des armées anglaises, les écossais se tournent vers leur vieil

allié français. Le nouveau roi Henri II désireux

d'investir massivement dans cette province envoie de nouvelles aides en juin

1548. Un mois plus tard, un traité est signé indiquant que la

reine d'Ecosse était promise au Dauphin français et non au futur

roi d'Angleterre. En 1550 la paix est signée entre l'Ecosse et

l'Angleterre. La défaite est humiliante pour l'Angleterre.10(*)

Après cette série de campagnes militaires

menées par l'Angleterre et plus connue sous le nom romantique de

Rough Wooing11(*), Marie de Guise fit en sorte de s'arroger le

pouvoir, prenant le contrôle comme seule et unique régente du

pays. Marie de Guise prit alors la décision d'envoyer sa fille loin des

bras armés d'Henri VIII, à la cour de France. En France, Marie

fut élevée comme la camarade des enfants d'Henri II pendant que

sa mère et ses oncles complétaient les négociations qui se

soldèrent par le mariage de la future reine d'Ecosse avec le Dauphin,

François II. Dès son arrivée en France la nouvelle

princesse est louée de toutes parts. Ce qui frappait unanimement tous

les contemporains était le charme extrême de l'enfant. Même

le roi, Henri II, semblait ébloui par cette jeune princesse. La

première fois qu'il la rencontra il se serait

écrié qu'elle était : « l'enfant

le plus accompli qu'il eût jamais vu ».12(*) Diane de Poitiers était

en charge de l'éducation des enfants du roi et de la jeune princesse

écossaise. Comme le fait remarquer John Guy, Diane de Poitiers avait un

goût particulier pour la reliure et était (après la mort de

François Ier) la plus grande collectionneuse d'oeuvres d'art

italiennes.13(*) On peut

supposer qu'elle transmit son goût pour l'art italien à Marie

Stuart qui plus tard fit venir à sa cour des artistes italiens parmi

lesquels David Rizzio, musicien italien puis conseiller personnel de la reine.

L'hospitalité dont bénéficie Marie n'est

pas seulement due à l'extrême mansuétude d'Henri II. Aux

yeux des français, Marie Stuart représentait un moyen de

s'approprier le royaume britannique, ou du moins d'exercer une pression sur les

Anglais qui, rappelons le, occupaient encore un territoire sur les côtes

françaises et persistaient dans leur prétention à la

couronne de France.14(*)

Les huguenots français s'opposèrent d'abord au mariage

considérant qu'il s'agissait d'une manoeuvre des Guise pour se

rapprocher du pouvoir. Les Guise pour contrer ces objections

commanditèrent de nombreux écrits visant à décrire

Marie comme « une bonne prise ». Ainsi, bien avant le

mariage les poètes français travaillaient sur ce thème.

Saint-Gelais écrivit un poème louant la beauté de la

reine, soulignant également les avantages politiques que l'union entre

la reine d'Ecosse et François II représentait. De même, un

sonnet écrit par Jacques Tahureau en 1554 félicitait

François II et Marie qui, en devenant reine de France acquérait

un nom qui la rendrait immortelle.15(*) Les avantages que représentait ce mariage

semblaient dissiper les hésitations. Marie, future reine d'Ecosse et

prétendante à la succession du royaume d'Angleterre était

un atout politique indéniable pour la France.

En 1558, elle épouse François II qui devient roi

un an plus tard après la mort de son père causée par un

accident. Malheureusement, François II était un jeune homme

chétif à la santé fragile. Il meurt en décembre

1560, mettant un terme à tous les rêves de grandeur qu'avaient

formulé les poètes français. Marie Stuart se retrouve

alors reine douairière, veuve, âgé de dix-huit ans et

très impopulaire auprès de sa belle-mère qui craignait

sûrement que sa bru ne cherche à se remarier avec son second fils

et nouveau roi de France Charles IX. On racontait que Marie s'était mise

sa belle mère à dos du temps où elle-même, dauphine

ou jeune reine, l'avait qualifiée avec mépris de

« fille de marchands ».16(*) Marie n'avait donc plus rien à faire en France

et prit la décision de retourner en Ecosse où son royaume

l'attendait. Elle devint reine catholique d'un royaume protestant où les

Lords de la Congrégation, tels que les avaient nommés John Knox,

avaient pris le contrôle du pays en 1559.17(*)

Au moment où Marie Stuart pose le pied sur le sol

écossais, le contexte politique européen est troublé. Les

sociétés européennes sont travaillées par

l'inquiétude religieuse. En Ecosse, les protestants dirigent le pays

emmenés par John Knox. John Knox se pose dès le début en

opposant de Marie Stuart. Alors qu'il est exilé à Genève

il écrit un pamphlet contre « les Maries »

catholiques en 1558, à savoir Marie de Guise et Marie Tudor. Dans

The First Blast of the Trumpet Against the Monstruous regiment of women,

Knox explique qu'il est légitime pour un peuple opprimé de

s'élever contre le tyran qui le gouverne qui plus est si ce tyran est

arrivé au pouvoir de manière illégitime. Cependant, le

caractère misogyne du pamphlet est ce qui ressort le plus à la

lecture du texte, ce qui vaut à John Knox de se mettre à dos les

régentes de l'époque, y compris Elizabeth18(*). Ce texte portait atteinte non

seulement au genre féminin mais aussi à la

légitimité des monarques. Dans une période de troubles

politique et religieux ce texte préconisant la révolte

représentait un danger pour la monarchie, et plus

particulièrement pour la monarchie écossaise. De ce fait on peut

dire que Knox amène dans les esprits des penseurs de son époque

l'embryon d'une pensée contestataire.

L'Ecosse n'est pas le seul pays à faire face à

des troubles religieux. Depuis la publication dans sa version définitive

de Institutio religionis chritianae (oeuvre de Calvin publiée

dans sa version définitive en 1559)19(*) les idées de Réforme se

répandent un peu partout en Europe. Le but de Calvin est clair :

« Aider ceux qui désirent d'être instruits dans la

doctrine du salut ». Il se veut l'interprète de la

volonté divine : « J'oserai hardiment protester, en

simplicité, ce que je pense de cette oeuvre la reconnaissant être

de Dieu plus que mienne » et se propose de donner « une

somme de la doctrine chrétienne ».20(*) Après la mort de la

régente Marie de Guise, le Parlement écossais, composé des

barons et des bourgeois, se réunit et adopte la Confession

écossaise et les statuts de Réforme. La Confession

écossaise, présentée par John Knox, est une profession de

foi d'inspiration calviniste qui enseigne la doctrine de la

prédestination et la justification par la foi, qui ne conserve que deux

sacrements, le baptême et la Cène, qui permet la communion sous

les deux espèces et professe la doctrine de la présence

spirituelle du Christ pendant la communion.

En France aussi la doctrine calviniste fait des émules.

Après la publication de L'institution chrétienne en

1541, traduction française du texte latin publié en 1539, les

idées de réforme se répandent en France. Calvin,

rappelé à Genève en 1541, prodigue ses conseils aux

réformés français et leur envoie des directives pour

conforter leur foi. En France les réformés s'organisent suivant

le système presbytéro-synodal que Calvin a mis au point dans les

ordonnances ecclésiastiques en 1541. Grâce à

Calvin, les français réformés reçoivent des

ministres formés. En 1560 ils auraient été près

d'une quarantaine à exercer en France.21(*) Henri II a une attitude ferme face aux protestants et

est résolu, conformément au serment du sacre des rois de France,

« d'exterminer les hérétiques ». Le 2 juin

1559, les lettres d'Ecouen donnent pour mission à de

« notables personnages » de se rendre dans les provinces

pour procéder à « l'expulsion, punition et correction

des hérétiques ». La paix du Cateau-Cambrésis (3

avril 1559) conclue entre Philippe II et Henri II est établie sur la

base de la restitution au duc de Savoie des territoires conquis en 1536 et de

l'abandon solennel par le roi de France de toutes prétentions sur Milan

et Naples. Elle est un gage de sûreté pour les deux rois :

même si cette paix est peu avantageuse pour la France, elle permet aux

Français comme aux Espagnols d'avoir les mains libres pour

résoudre les problèmes religieux. Philippe II lui aussi doit

faire face aux oppositions protestantes aux Pays-Bas. Lors de son abdication

à Bruxelles, Charles Quint dit à son fils

Philippe : « Honore la religion, consolide la foi

catholique, rétablis-la dans toute sa pureté »22(*) , l'injonction est belle

mais la promesse semble dure à tenir.

En Angleterre, la situation n'est guère plus stable. En

à peine plus de dix ans trois monarques se sont succédés

à la tête du royaume. Edouard (1547-1553) succède à

Henri VIII et tente d'orienter le pays vers le protestantisme. En 1553, c'est

Marie Tudor, fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, fervente catholique,

qui lui succède. Les anglais protestants avaient pourtant essayé

de lui substituer Jane Grey, protestante et arrière petite-fille d'Henri

VII mais les troupes des Marie Tudor vinrent à bout des opposants. Mieux

connue sous le nom de « Marie la sanglante », la reine

d'Angleterre avait pour but de restaurer la foi catholique. Epouse de Philippe

II, leur union fait craindre aux Anglais que Marie Tudor ne mettent les moyens

militaires de son mari aux service de l'Angleterre afin d'en finir avec

l'opposition protestante. La religion catholique est partout restaurée

et les hérétiques sont poursuivis, jugés et

exécutés. Le 17 novembre 1558 Marie Tudor meurt et laisse le

trône à sa demi-soeur Elizabeth. L'arrivée au pouvoir

d'Elizabeth implique des changements dans le paysage religieux européen.

Si l'on considère que la catholique Marie Tudor permettait aux

monarchies catholiques de peser plus lourd sur la scène

européenne, l'accession au pouvoir en Angleterre d'une reine protestante

remet en question cette supériorité. Il s'était

constitué une ligue de quatre pays catholiques avant novembre 1558, la

France, l'Espagne, l'Ecosse et l'Angleterre, il n'en restait maintenant plus

que trois. L'opportunité se présentait de faire avancer la cause

protestante en Ecosse grâce à l'aide de l'Angleterre et l'espoir

était grand pour les lords protestants écossais. Après que

les Ecossais voient se rapprocher le danger d'une reprise en main catholique

suite à la paix du Cateau-Cambrésis, l'espoir renaît. La

persécution organisée par Henri II contre les

hérétiques conforta les Ecossais dans leurs sentiments qu'il

fallait se débarrasser de la tutelle française. C'est dans ce but

que les protestants écossais contactèrent William Cecil

dès le mois de Juillet 1559, affirmant qu'ils voulaient répandre

le protestantisme et nouer une nouvelle amitié avec l'Angleterre. Les

Ecossais et les Anglais, après des siècles d'affrontement avaient

maintenant une religion commune et un ennemi commun, la France. Le roi de

France écrivit le 29 juin 1559 au pape Paul IV qu'un incroyable

désastre s'était abattu sur l'Ecosse et qu'il en était

navré, cependant il écrivait aussi qu'il se montrait confiant en

l'avenir et qu'il s'en remettait au jugement de Dieu qui, offensé par

cette traitrise, allait rétablir l'ordre en Ecosse. Les

évènements qui suivirent mirent à mal son optimisme.

23(*) Le jour qui suivit

la rédaction de cette lettre Henri II prit part dans un combat de joute

et fut touché par son adversaire le comte de Montgomery (son oeil et sa

gorge furent transpercés par la lance de son adversaire). Le 10 juillet

le roi meurt.

La mort d'Henri II engendre un déséquilibre en

France. La tension entre les protestants et les catholiques ne fait que

s'accroître et les deux partis sont maintenant armés.

François II, le fils d'Henri II, jeune homme malingre et souffreteux

semble peu à même d'apaiser les tensions, de plus il est largement

influencé par la famille de sa femme, les Guise. François II

doit aussi s'occuper des troubles qui sévissent en Ecosse et demande au

duc de Guise de mettre fin à la dissidence mais aucun compromis n'est

envisagé par les lords écossais. De plus, Knox met le feu aux

poudres dans un sermon à Perth qui conduit à une émeute

iconoclaste le 11 mai. Marie de Guise voyait cela comme un acte de

rébellion, d'autant plus que des tombes royales avaient

été saccagées. Une rébellion religieuse venait de

commencer. La Congrégation décide d'occuper Edimbourg, mais les

troupes françaises constituent un bouclier dans le port de Leith.

Remobilisée, la Congrégation occupe à nouveau Edimbourg en

octobre 1559 et déclare qu'elle dépose Marie de Guise. Mais

là encore l'armée française est plus forte. Des raids

punitifs sont organisés par l'armée française à

l'hiver 1559-1560. La cause rebelle semble perdue.

Des éléments extérieurs jouent alors en

sa faveur. La France ne pouvait plus continuer la guerre en Ecosse. Marie et

François étaient au pouvoir théoriquement, mais en

réalité, les Guise gouvernaient. La montée des

protestations en France inquiétait le pouvoir et après la

tentative d'enlèvement du roi déjouée à Amboise en

mars 1560, les Guise ne pouvaient pas se permettre d'envoyer des troupes en

Ecosse. En janvier 1560, l'aide anglaise arrive et le port de Leith est

bloqué. Marie de Guise, malade, meurt le 11 Juin. Les français

envoient des ambassadeurs pour négocier la paix.

Par le traité d'Edimbourg, les époux royaux

français abandonnent leur prétention au trône d'Angleterre

et reconnaissent, en des termes vagues, la légitimité de la

Kirk écossaise. La gouvernance de l'Ecosse est confiée

à trois hommes : Lord James Stewart, fils illégitime de

Jacques V, Archibald Campbell, compte d'Argyll, qui disposait de la plus grande

armée privée des îles britanniques et le compte d'Arran

fils du duc de Châtelherault, un fervent prostestant. Le premier

parlement se tient à Edimbourg en août 1560, 106 lairds

protestants étaient présents.24(*) Il s'agissait bien plus d'une assemblée

révolutionnaire déguisée que d'une assemblée

constitutionnelle. Le parlement adopte la Confession of faith

(Confession de foi) alors que le traité d'Edimbourg statuait en faveur

de la tolérance religieuse. Mais les ministres protestants pèsent

de tout leur poids sur le parlement. Parmi ces ministres se trouve John Knox.

Knox ne voulait pas que les deux religions coexistent, son modèle

était celui de l'Eglise Réformée de Genève, une

Eglise établie par la loi qui appelle à l'obéissance de

toute la population. Sur 200 lairds présents le 17 août 1560 pour

voter la Confession de foi, seulement 9 se sont abstenus. La

Congrégation sort victorieuse et l'Eglise catholique associée

à la présence française en Ecosse est

balayée.25(*)

Lorsque Marie Stuart rentre en Ecosse le 19 août 1561 le

contexte politique est rendu compliqué par le jeu des successions et les

troubles religieux. La reine apparaît dès lors comme un espoir

pour les monarchies catholiques. Pourquoi une reine si jeune et

inexpérimentée intéresse-t-elle les monarques

européens ? Tout d'abord Marie Stuart est une prétendante

sérieuse au trône d'Angleterre. En effet, Elizabeth n'est que la

fille illégitime d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, par conséquent

l'Eglise catholique ne la reconnaît pas comme héritière

légitime du trône d'Angleterre. De ce fait, Marie Stuart qui est

la petite fille de Margueritte Tudor (épouse de James IV et soeur

d'Henri VII) est une prétendante légitime au trône anglais.

Ramener l'Ecosse dans le giron catholique devient donc un enjeu de taille si

les monarchies catholiques veulent faire pencher la balance religieuse en leur

faveur. Marie Stuart semblait dès lors promise à une grande

mission, on attendait d'elle qu'elle soit une autre Marie Tudor et qu'elle

mette fin à la rébellion protestante dans son pays.

Peut-être les monarques européens et le pape attendait-ils trop de

cette jeune reine déracinée qui voguait en 1561 vers un pays dont

elle était désormais reine mais qu'elle ne connaissait

guère.

Notre étude se concentre donc sur la période

allant de 1561, date du retour de Marie dans son pays natal, jusqu'à sa

mort en 1587. Il nous a semblé intéressant de nous attacher

à étudier les représentations de la reine d'Ecosse

à travers la littérature durant cette période car il

s'agit d'une période durant laquelle s'exprime la véritable

personnalité de Marie Stuart. En effet, la jeune princesse était

déjà la muse de nombreux poètes en France, parmi lesquels

on peut citer Ronsard, mais elle n'était le sujet de leurs écrits

que parce qu'elle représentait un enjeu pour son pays d'accueil. Elle

incarnait l'espoir qu'un jour le royaume de France s'étendrait de

l'autre côté de la Manche. On faisait l'éloge d'une jeune

fille qui n'avait rien accompli, une jeune fille que l'on admirait seulement

pour sa beauté et pour l'hypothétique richesse qu'elle offrirait

à la France. Du début de son règne jusqu'à son

exécution, Marie est jugée et décrite par les

poètes contemporains en fonction de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle

n'a pas accompli ou de ce qu'elle représente. Bien loin de la pompe de

la cour des Valois, c'est dans l'exercice du pouvoir que les poètes de

sa cour la jugent. En fonction de ses actions, de son caractère et de sa

capacité à diriger son peuple, ceux-ci l'ont louée ou

l'ont accablée.

Comme nous l'avons souligné Marie arrive dans un pays

qu'elle ne connaît guère. Envoyée en France à

l'âge de cinq ans, elle est une étrangère dans son propre

pays. De plus, elle est catholique alors que la religion réformée

est religion d'Etat. Comment va-t-elle être accueillie ? De quelle

manière est-elle décrite par les poètes de la cour ?

Pourquoi Marie a-t-elle choisi la compagnie de George Buchanan ? Quelle

influence cet humaniste aura-t-il sur Marie ? Plusieurs problèmes

peuvent être soulevés. Tout d'abord, l'on peut se demander si le

règne de Marie et l'aspect tragique de sa vie ont un rôle à

jouer dans le conflit religieux et politique qui divise l'Europe. Suite aux

accusations dont fait l'objet Marie, nous verrons que Buchanan met en avant

dans un de ses pamphlets le fait que Marie appartienne au sexe

« faible ». Quel lien peut-on faire entre les écrits

diffamatoires de Buchanan et le problème posé par le règne

d'une femme ? A l'époque moderne, nombre de théories

héritées de l'Antiquité mais aussi des penseurs

catholiques entretiennent l'idée que la femme ne peut gouverner et que

son rôle est avant tout d'enfanter, de perpétrer le lignage.

Comment ces idées se manifestent dans les écrits de

Buchanan ? Marie Stuart, bien que reine d'Ecosse, est-elle soumise aux

mêmes théories ? La propagande faite autour de Marie Stuart a

un grand retentissement à travers l'Europe, ce qui fait de la reine

d'Ecosse un personnage d'importance européenne. Ses défenseurs ou

ses détracteurs voient leurs écrits traduits du latin à

l'anglais mais aussi de l'anglais au français. Comment le

« cas » Marie Stuart est-il devenu un enjeu

européen ? Comment Marie Stuart est-elle devenue ce personnage

controversé, dont on a l'impression que la vie est construite - et

décrite - comme une tragédie ?

Les sources relatant l'histoire de Marie Stuart ne manquent

pas. Dès le 16ème siècle les historiens,

écrivains et poètes ont statué sur le cas de la reine

d'Ecosse, ce qui rend le traitement des sources d'autant plus difficile. Tant

de textes ont été écrits qu'il est difficile de savoir

auxquels nous devons nous référer. A cela s'ajoute

l'évidente difficulté que représente l'étude de

sources écrites dans une langue étrangère. Nous avons donc

étudié en priorité les textes des deux auteurs

écossais qui incarnent la défense et la mise en accusation de la

reine d'Ecosse, à savoir John Leslie et George Buchanan. Ces deux

écossais ont écrit plusieurs textes durant la période

soumise à notre étude. Tout deux ont publié une histoire

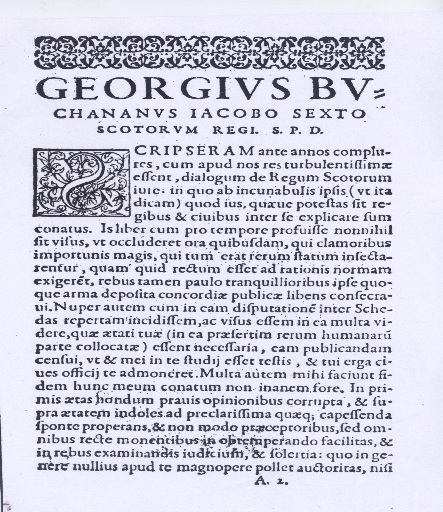

de l'Ecosse tout à fait subjective. Dans Rerum Scoticarum

historia, Buchanan glorifie les opposants à Marie Stuart et

confronte la figure de la reine à des figures nobles, vertueuses et

souvent austères comme c'est le cas de James Stewart, comte de

Moray.26(*) Leslie fait

quant à lui publier sa version de l'histoire écossaise à

Rome en 1578. Loin du récit historique fidèle, ce livre s'emploie

à célébrer la religion catholique. Les trois derniers

livres sont dédiés à Marie Stuart. En dédiant une

partie de ce récit historique à la reine catholique Leslie

embrasse la fonction de l'historien tel qu'elle était conçue

durant la Renaissance. L'histoire doit être relatée dans le but

d'inculquer des leçons politiques. Ainsi Leslie met en avant la

souffrance de rois écossais qui ont souffert et combattu pour faire

perdurer la religion catholique. Leslie inscrit Marie Stuart dans cette

lignée.27(*) Nous

avons choisi d'étudier les pamphlets se concentrant sur Marie Stuart et

non les récits historiques de ces auteurs car ces derniers, bien

qu'ayant pour but de glorifier ou d'accabler la reine, n'ont pas pour objet de

détailler le règne de Marie Stuart. Ils inscrivent seulement la

reine d'Ecosse dans une lignée afin de montrer l'héritage

catholique du royaume d'Ecosse (ce que fait Leslie) ou d'insister sur la vertu

et la droiture des prédécesseurs de la reine implicitement mises

en opposition avec les passions de Marie Stuart. Nous avons donc choisi

d'étudier plus en détails les poèmes de Buchanan

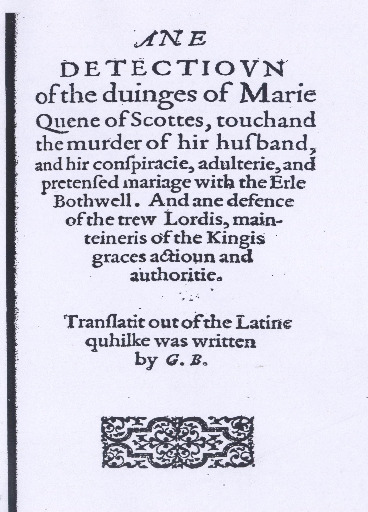

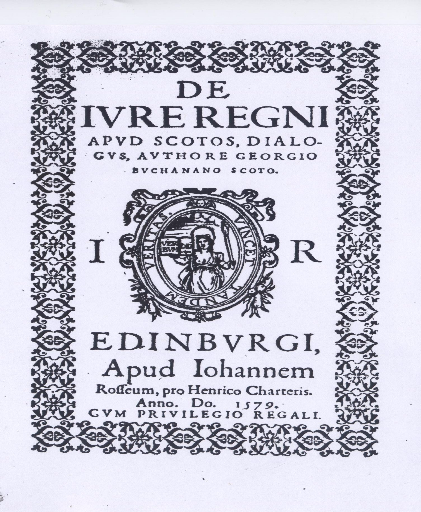

adressés à la reine d'Ecosse ainsi que les deux pamphlets Ane

Detectiovn of the duinges of Marie Quene of Scottes et De Iure regni

apud Scotos. Pour ce qui est de la défense de la reine nous nous

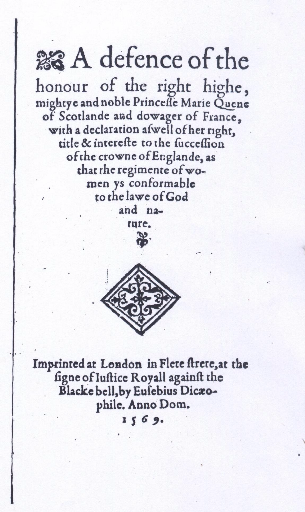

sommes penchés sur le texte de John Leslie A defence of the honour

of the right highe, mightye and noble Princesse Marie Quene of Scotlande and

dowager of France, with a declaration aswell of her right, title &

intereste to the succession of the crowne of Englande, as that the regimente of

women ys conformable to the lawe of God and nature. Le texte est dense et

ses multiples rééditions prouvent l'évolution du

« cas » Marie Stuart. Bien sûr l'étude de ces

textes a été couplée à la lecture des biographies

et essais qui font autorité. Nous détaillons quelques uns de ces

textes plus bas.

Pour la plupart des sources premières, comme ce fut le

cas pour Detectio, premier traité de Buchanan écrit

contre Marie Stuart, nous avons été forcés de lire des

traductions. En effet le traité a d'abord été écrit

en latin, puis traduit et publié en anglais sous le titre Ane

Detectiovn of the duinges of Marie Quene of Scottes. D'autres sources

telle que A Defence etc., ont été écrites en

écossais, qui est une forme proche de l'anglais mais qui comprend ses

propres caractères, ce qui rend la lecture et la compréhension

des textes d'autant plus difficile.

Les études récentes consacrées à

Marie Stuart sont elles aussi très nombreuses, ce qui prouve

l'intérêt toujours renouvelé des historiens pour un sujet

d'étude qui malgré les controverses continue de fasciner les

contemporains. La biographie la plus connue de Marie Stuart est sans doute la

biographie publiée en 1969 puis rééditée en 1993 et

2001 de Lady Antonia Fraser, un auteur populaire outre-Manche.28(*) En dépit du fait

qu'Antonia Fraser ait consacré plusieurs années de sa vie

à l'étude de Marie Stuart et du fait que sa biographie,

très bien documentée, fasse autorité, force est de

constater que cette oeuvre s'attache la plupart du temps à romancer les

amours de Marie Stuart, clamant que celle-ci a épousé Darnley par

amour mais fut, au contraire, contrainte d'épouser Bothwell après

qu'il l'a violée. Elle comporte nombre de passages émouvants,

notamment lorsqu'Antonia Fraser raconte au combien Marie Stuart était

proche des quatre « Maries » qui l'ont accompagné en

France et lui sont restées fidèles jusqu'à la

dernière heure. Même si selon ses propres termes, Antonia Fraser

avait pour but de « vérifier la véracité des

légendes qui entouraient Marie Stuart », elle semble suivre

ces légendes sans que leur véracité ne soit remise en

cause. Ainsi, elle consacre 75 pages au règne personnel de Marie Stuart

de 1561 à 1565 et consacre 137 pages à la période allant

de 1565 à 1568, période durant laquelle Darnley est

assassiné et Marie épouse Bothwell, son troisième mari et

prétendu meurtrier de son deuxième époux. Elle consacre

ensuite 81 pages aux années 1586 et 1587 qui précèdent

l'exécution de la reine d'Ecosse. De plus la première

édition du livre d'Antonia Fraser date de 1969 et beaucoup de travaux

ont été publiés depuis sur la Renaissance

écossaise, apportant des éléments d'analyse

supplémentaires. De même, comme l'écrivent Jenny Wormald et

John Staines,29(*) depuis

les années 1980 les Ecossais font preuve d'un regain

d'intérêt envers à leur histoire nationale. Ainsi de

nombreux ouvrages comme The Bruce de John Barbour ou The

Wallace de Blind Hary ont été republiés et traduits

(ces textes sont écrits en écossais).30(*)

Il est d'ailleurs étonnant de voir à quel point

la reine suscite chez nos contemporains des sentiments contradictoires. En

effet, une société s'est par exemple formée autour de la

passion que certaines personnes ont pour la reine d'Ecosse. Un site internet

regroupant ses poèmes, une bibliographie et une biographie lui est

d'ailleurs dédié. Cette société de

passionnés s'est formée en 1992 à l'occasion du

450ème anniversaire de la naissance de Marie Stuart. Depuis les membres

de cette société se rassemblent chaque année pour discuter

des publications récentes consacrées à Marie

Stuart.31(*) En revanche,

d'autres écossais bien moins admiratifs, restent perplexes quant

à ce personnage qui après tout n'a régné que six

ans et n'a fait que ranimer les tensions entre catholiques et protestants,

lords et monarque. Parmi ces écossais critiques se trouve Jenny Wormald,

historienne et professeur d'histoire moderne écossaise à

l'Université d'Edimbourg. Son essai publié en 1988, Mary

Queen of Scots, A Study in Failure, est une des rares biographies de la

reine d'Ecosse qui critique autant l'incapacité de cette jeune femme

à régner sur son pays.32(*) Dès la préface, Jenny Wormald annonce

qu'il ne s'agit pas d'écrire une énième biographie de la

reine destinée à analyser les passions de Marie Stuart.

L'historienne écrit cet essai-biographie (le livre est en effet assez

exhaustif pour être considéré comme une biographie) alors

que l'Ecosse s'apprête à célébrer le

400ème anniversaire de l'exécution de Marie Stuart. Le

8 février 1987, Malcolm Rifkin, secrétaire d'Etat de l'Ecosse, et

David Steele, délaissèrent pour un temps les préparatifs

de la campagne électorale à l'issue de laquelle Margaret Thatcher

allait être réélue premier ministre pour la

troisième fois, pour s'adonner à ce que Jenny Wormald

désigne comme une « Mariolatrie ».33(*) On appréciera le

néologisme. L'essai de Jenny Wormald offre une perspective

intéressante. Contrairement aux précédentes biographies

consacrées à Marie Stuart, celle-ci s'attache à

étudier la reine non pas comme une femme guidée par ses passions

et trahie par ses propres conseillers, mais comme une reine qui refusa le

pouvoir préférant se mettre en quête d'un mari pour se

faire une place sur la scène européenne. A force de rêver

au trône d'Angleterre, Marie en oubliait qu'elle avait un royaume qui

était déjà sien et qui pouvait lui apporter la gloire

qu'elle espérait, fût-elle décidée à en

prendre les commandes. L'essai comporte notamment un chapitre très

intéressant qui décrit bien les sentiments des contemporains

écossais à l'égard de leur reine. Ce peuple d'Ecosse a

attendu un an avant que Marie Stuart ne daigne se rendre dans son pays

d'origine. Certes l'Ecosse était un pays dont elle ignorait tout ou

presque, un pays dont on lui avait dit en France qu'il s'agissait d'une

contrée froide, battue par le vent et peuplée de barbares ou

d'hommes tout juste civilisés, mais il s'agissait de son

royaume.34(*) En refusant

de s'y intéresser Marie refusait le pouvoir et dénigrer par

là même son peuple qui pourtant attendait qu'un monarque prenne la

tête du pays depuis dix-neuf ans.

D'autres biographies cherchent également à

nuancer l'image de tragédienne qui semble coller au personnage de Marie

Stuart. C'est le cas de l'ouvrage édité par Michael Lynch,

Mary Stewart Queen in Three Kingdoms.35(*) Il s'agit d'une collection d'essais

publiés dans le but de prouver qu'il reste encore beaucoup

d'éléments à découvrir et à analyser

à propos de la carrière de Marie Stuart. Les essais recoupent des

thèmes divers tel que le règne de Marie en France, les relations

entre Marie et les catholiques de son royaume ou encore le goût de la

reine pour la littérature. Dès l'introduction, Michael Lynch

affirme que Marie Stuart est avant tout une légende, un mythe

façonné au fil des siècles. Il est donc d'autant plus

important aujourd'hui de se défaire de ce mythe pour étudier le

parcours de cette reine de manière historique. Souvent dans les

biographies qui lui sont consacrées, l'historien cède à la

pression exercée par cette passion fantasmagorique qui entoure le

personnage et finit par défendre Marie Stuart face à ses

agresseurs. Marie devient alors une jeune femme passionnée, fragile,

entourée d'opportunistes qui n'ont pas hésité à

fabriquer de fausses preuves pour l'incriminer. Tellement

d'interprétations ont été formulées quant à

l'origine des lettres de la Cassette qu'il devient difficile d'étudier

cette période de la vie de Marie Stuart en faisant preuve d'une

objectivité totale. Michael Lynch et les historiens qui ont

participé à l'édition de cette autre biographie de Marie

Stuart ont évité le sujet et ont choisi de se focaliser sur des

aspects de la carrière de Marie Stuart qui sont parfois occultés.

Ainsi loin de réduire Marie Stuart à un vulgaire mythe populaire

Michael Lynch affirme qu'il est important de faire la vérité sur

ce que Marie Stuart a réellement accompli. Contrairement à Jenny

Wormald, Michael Lynch affirme que Marie a apporté

énormément à la littérature écossaise et a

participé, au même titre que son père ou que son fils,

à entretenir une cour raffinée et distinguée. On apprend

aussi dans l'essai écrit par John Durkan que Marie possédait une

bibliothèque composée d'ouvrages très diversifiés.

Elle lisait Ovide mais aussi Pétrarque. Le recensement des ces ouvrages

permet d'affirmer que Marie était une reine instruite et

cultivée, ce dont elle fait la preuve à la cour d'Ecosse. En

effet, elle s'entoure de poètes et musiciens italiens, anglais et

français bien sûr mais aussi d'humanistes latinistes tel que

George Buchanan.

La biographie de John Guy est à nos yeux la plus

documentée et la plus complète.36(*) John Guy est historien et professeur à

l'université de Saint Andrews. Sa biographie de Marie Stuart

présente à la fois les qualités scientifiques d'un travail

de recherche minutieux et les qualités littéraires d'un bon

roman. On trouve dans la biographie de John Guy un luxe de détails

concernant notamment l'éducation de la jeune princesse. Aussi on apprend

que Marie décrite comme une excellente latiniste par Brantôme est

sans doute plus intéressée par ces poètes qui se piquent

de faire des vers en langue vernaculaire et mieux connu sous le nom de

Pléiade. Marie accepte d'ailleurs d'être le mécène

de Ronsard en 1556, elle n'a alors que 14 ans. John Guy affirme qu'elle aurait

préféré les sonnets français aux vers latins. Au vu

des ouvrages dont elle disposait dans sa bibliothèque, l'affirmation

semble fondée. Si John Guy ne sombre pas dans le romantisme lorsqu'il

s'agit d'évoquer les lettres de la Cassette et le meurtre de Darnley, il

avance toutefois que les lettres de la Cassette sont calomnieuses.

D'après son analyse, les lettres et les poèmes contenus dans ce

petit coffre sont le fruit d'une supercherie orchestrée par Moray, le

demi-frère de Marie, et Buchanan. Même s'il apparaît que

cette interprétation soit la plus vraisemblable, il est impossible

d'écrire qu'il s'agit là de ce qui s'est réellement

passé. En effet, nous ne disposons pas de tout le contenu de cette

cassette.

Enfin, la biographie de Michel Duchein écrite en

français offre une analyse basée à la fois sur des sources

françaises et britanniques, ce qui permet d'en apprendre plus sur le

sentiment des français à l'égard de la jeune reine

d'Ecosse.37(*) Le

désamour entre Catherine de Médicis et Marie Stuart est bien

expliqué et on comprend qu'à la mort de François II, la

vraie reine de France est bel et bien Catherine de Médicis. Le fil

conducteur que choisi Michel Duchein : « Marie Stuart, la

femme et le mythe » conduit l'auteur à discuter de

l'appropriation du personnage de Marie Stuart par les auteurs et dramaturges

des siècles suivants. C'est une ouverture très

intéressante qui permet de constater que les oeuvres écrites peu

après l'exécution ont pour point d'acmé cette fin tragique

qui consacre la reine d'Ecosse en martyre. Il est toutefois regrettable que

Michel Duchein n'ait pas insisté d'avantage sur « la

femme ». Bien sûr il relate dans le détail les passions

amoureuses de la reine mais n'inscrit pas son étude dans un champ plus

large. Il aurait été intéressant de situer le règne

et les accusations portées contre la reine dans une étude du

genre féminin et des femmes au seizième siècle.

L'étude des textes de George Buchanan, de John Leslie

(et de quelques autres poètes de la cour écossaise) et des

ouvrages cités précédemment nous amène à

nous interroger sur le rôle politique que joue le personnage de Marie

Stuart. Comment ce personnage est-il utilisé par les auteurs

contemporains et dans quel but ? De quelle manière le

caractère du personnage évolue dans la littérature du

milieu et de la fin du 16ème siècle ? Dans quelle mesure le

contexte politique, diplomatique et religieux pèse-t-il sur les

écrits de ces auteurs ?

La période étudiée peut-être

divisée en trois moments qui correspondent eux-mêmes à

trois représentations de Marie Stuart. Premièrement une

période allant de 1561 à 1565 durant laquelle Marie Stuart

endosse la fonction de reine d'Ecosse et est représentée comme

telle dans la littérature écossaise. Ensuite une deuxième

période qui s'étend de 1566 à 1572 au cours de laquelle

les pamphlets contre la reine abondent. Elle est qualifiée de

meurtrière lubrique et ses détracteurs ne manquent pas de

souligner la débilité de son sexe. Enfin un dernier moment, entre

1572 et 1587, pendant lequel la reine devient un simple personnage que l'on

utilise à dessein pour justifier ses prises de position politique. La

littérature propose alors une vision héroïque du personnage

mise en balance par une vision tyrannique.

Chapitre 1 : Marie Stuart reine : une

littérature de cour florissante, de 1561 à 1565.

Lorsqu'elle pose le pied en Ecosse le 17 août 1561,

Marie Stuart se trouve dans une position difficile. Elle retourne dans un pays

qui a infligé une défaite à son pays d'accueil, vaincu sa

mère, et qui se trouvait jusqu'à son retour dirigé par la

coalition qui s'était opposée à sa mère. Qui plus

est, elle revient pour gouverner un peuple aux yeux duquel elle est une papiste

qui exerce un culte désormais interdit.38(*) Pourtant certaines décisions de la reine

rassurent les écossais quant à ses intentions. Par exemple, Marie

choisit son demi-frère, Jacques Stewart comme conseiller principal. Il

est protestant, ce qui tend à prouver que Marie n'a pas pour objectif

d'organiser une reconquête catholique, du moins pas pour l'instant. Il

faut aussi noter que les écossais attendent un monarque depuis 19

ans ; même s'il s'agit d'une femme, catholique de surcroît, le

peuple écossais nourrit beaucoup d'espoirs quant à

l'arrivée au pouvoir de cette reine.39(*) Bien que ses connaissances en matière

politiques soient irrégulières (les futures princesses

élevées à la cour des Valois ne recevaient que des

instructions rudimentaires concernant l'art de gouverner), Marie a appris

à la cour des Valois ce que l'on pourrait appeler le

« théâtre » de la monarchie. Elle est grande,

rousse et charmeuse et on lui a appris à se mettre en scène,

à incarner le pouvoir.40(*) De plus les négociations entamées avec

son demi-frère ont abouti à la conclusion que Marie ne

modifierait pas le statu quo religieux, mais qu'elle pourrait en

contre partie assister à la messe dans sa chapelle privée. Marie

Stuart était la seule catholique à officiellement pouvoir

entendre la messe catholique. Elle est isolée mais elle reste la

souveraine incontestée. On retrouve cette dualité dans les

premiers poèmes dédiés à la reine. Les

poètes chargés de louer cette nouvelle reine font leur devoir,

ils font l'éloge de Marie Stuart, mais ces poètes sont aussi des

hommes de leur temps et ne peuvent s'empêcher de glisser dans leurs

oeuvres des conseils, afin que la jeune héritière Stuart sache

que son peuple attend d'elle qu'elle soit plus qu'une reine. Ils attendent

d'elle qu'elle soit leur sauveuse.

I. Une entrée royale mâtinée de conseils.

Les conventions fixées par la Renaissance en

matière d'entrée royale voulaient que celles-ci soient l'occasion

pour le monarque d'entrer en relation avec ses sujets. L'entrée royale

était perçue comme un épiphénomène.

L'occasion avait pour but de montrer la souveraineté du monarque et la

loyauté de ses sujets.41(*) Pour le souverain l'entrée royale était

un moment de triomphe personnel, pour les habitants de la ville l'entrée

royale représentait un devoir, celui d'accueillir au mieux le nouveau

roi ou la nouvelle reine. Il s'agissait aussi d'établir un lien entre le

dirigeant et les dirigés. L'entrée royale incarnait le moment

où le souverain faisait montre de son pouvoir politique, il se devait

d'impressionner mais aussi de rassurer. L'entrée royale

représentait un évènement d'une importance telle, qu'on

l'apparentait à un art. L'art de faire bonne impression en quelque

sorte. Cet art a sûrement atteint son apogée en France, et celle

d'Henri II le 16 juin 1549 était un parfait exemple d'entrée

royale à la française.42(*) Le continent britannique avait suivit cette

tradition. Parmi les entrées royales notables à Londres on peut

citer celles de Catherine d'Aragon en 1501 et celle d'Elizabeth en

1559.43(*) Au cours du

seizième siècle les ambassadeurs ou les intellectuels

écossais avaient été témoins de ces spectacles. Ce

fut le cas par exemple de George Buchanan qui avait lui-même

composé des vers pour accueillir Charles Quint à Bordeaux en

1540.44(*) Il eût

été étrange qu'une telle expérience acquise

à l'étranger ne puisse être mise en pratique en Ecosse.

Ainsi Marie Stuart eut droit à son entrée royale le 2 septembre

1561. L'occasion était un peu particulière. Comme nous l'avons

souligné, Marie Stuart n'arrivait pas en terrain conquis : elle

allait devoir parader devant une population majoritairement protestante alors

que le pape et les monarchies catholiques attendaient d'elle qu'elle

rétablisse la foi catholique en Ecosse. Marie Stuart avait beau avoir

assisté à de nombreux évènements à la cour

de France, celui-ci promettait d'être d'une toute autre envergure. Ses

conseillers l'avaient sûrement averti que le royaume d'Ecosse n'avait pas

les moyens du royaume de France, par conséquent la reine ne devait pas

s'attendre à être émerveillée outre mesure. La reine

et ses conseillers devaient probablement aussi penser que le faste accompagnant

l'accueil d'une reine catholique pourrait raviver les tensions religieuses que

l'on préférait pour le moment savoir enfouie. Si les dissensions

religieuses étaient étouffées, alors la reine avait une

chance d'être introduite comme il se devait dans sa propre capitale et

dans son propre royaume.

Les réactions des artisans d'Edimbourg à

l'heure où la reine était arrivée dans la capitale

laissaient présager que Marie Stuart serait accueillie par son peuple

comme un monarque dans son plein droit. En effet le 19 août 1561, alors

qu'elle se baladait entre Leith et Holyrood, Marie fut encerclée et

accueillie par toute une foule d'artisans sortis de leurs ateliers pour la

congratuler.45(*) Pourtant

deux semaines après que la reine soit revenue de France, John Knox

prononce un sermon dans la cathédrale de Saint Giles, dans lequel il

s'indigne de l'attitude de Marie qu'il qualifie

d' « idolâtre ». Cette émeute montre

aussi que les protestants avaient développés une autre

manière d'accéder au monarque, de toucher à son

intégrité, tout en guidant les nouvelles forces politiques (comme

le Town Council dirigé par un prévôt protestant)

contre les structures centralisées du pouvoir. Les

réformés ne se conforment pas aux règles de cette

cérémonie car il s'agit d'une cérémonie catholique.

En agissant de la sorte, ils touchent à l'intégrité de la

reine et mettent en doute son pouvoir effectif. Dans ce contexte,

l'entrée royale de Marie Stuart ne pouvait donner lieu qu'à une

controverse. L'entrée royale était le moment où le

monarque faisait son entrée solennelle dans la ville et prenait

officiellement possession de celle-ci. Au Moyen-âge, plus

précisément jusqu'au milieu du 14ème

siècle, étaient présents lors de cet

événement : le clergé, les officiers de la ville, la

bourgeoisie et les membres des guildes. Ce groupe accompagnait le monarque

depuis les portes de la ville jusqu'au centre-ville. Mais à partir du

15ème siècle, l'entrée royale est un

événement qui concerne toute la société et toutes

les institutions. Il faut noter qu'aux 14ème et

15ème siècles cette célébration est une

célébration catholique, durant laquelle le monarque est le

spectateur de diverses petites pièces inspirées de sujets

religieux, des scènes de la passion du Christ, des vies de la vierge

Marie ou d'autres saints. Tout au long de la procession on présentait

une série de tableaux religieux, avec pour personnages principaux les

vertus que l'on retrouvait dans le speculum principis ou

« miroir des princes ».46(*) La procession était aussi marquée par

la représentation de pièces s'inspirant de l'histoire de la

dynastie royale pour rappeler la légitimité du roi. Ainsi en 1515

lorsque François Ier fit son entrée dans la ville de Lyon, il

assista à une pièce dont le thème principal était

le baptême de Clovis, premier roi de France chrétien. La

pièce était censée rappeler le caractère

sacré de la lignée des rois de France à laquelle

appartenait François Ier.47(*) Bien que cette tradition soit catholique, les

monarques protestants étaient eux aussi mis en scène dans des

entrées royales. Ce fut le cas d'Elizabeth en 1559. Mais jamais encore

un monarque catholique n'avait fait son entrée dans une ville

dirigée par un conseil municipal protestant.

L'entrée royale eut lieu le 2 septembre :

« Upon the fecund day of September lxj, the quenes grace maid her

entres in the burgh of Edinburgh on this manner ».48(*) Un convoi devait mener Marie

Stuart du château d'Edimbourg à Holyrood. Sur le chemin Marie fut

plusieurs fois interloquée par l'offense qui lui était faite. En

effet, nombre de références furent faites à la religion

protestante. Par exemple, Thomas Randolph décrit que sur le chemin qui

conduisait Marie vers Holyrood un jeune garçon âgé de six

ans remit les clefs de la ville à la reine. Cependant, avant de lui

remettre ces clefs, le jeune homme tendit à la reine deux livres :

une Bible et un psautier. Selon Thomas Randolph, le jeune garçon

émergea d'un « globe » (on présume qu'il

s'agit d'un petit nuage) et récita ce vers à la reine tout en lui

remettant la Bible, le psautier et les clefs : « the

perfytt waye unto be heavenis hie ».49(*) John Knox rapporte que Marie fronça les

sourcils à ce moment précis. Ce qui choqua Marie, et ce que ne

rapporte pas John Knox, c'est que la Bible et le psautier étaient en

langue vernaculaire, et non en latin. Sachant que les protestants

préconisaient l'apprentissage de la foi à travers la lecture des

textes, Marie la catholique, à qui on donnait la messe en latin, dut

prendre ce cadeau comme un affront. Cependant il aurait été

impoli de le refuser. Dès le début, donc, Marie fut mise dans une

position délicate. D'autres allusions à la dure tâche qui

attendait Marie Stuart parsemaient le chemin qui devait la conduire à

Holyrood. Ainsi lorsque le cortège fit une halte au Salt Tron, des

discours étaient déclamés qui avaient pour thème le

sujet épineux de l'abolition de la messe.

L'événement censé nouer le lien entre la

reine et son peuple ne semblait pas avoir porté ses fruits. La reine

aurait dû asseoir son pouvoir à travers cet

événement mais, à l'inverse c'est le peuple et le Town

Council qui avait saisi l'occasion pour dicter à la reine ce que

devait être son rôle dans cette société protestante.

On imagine la frustration de Marie Stuart après cette procession. En

effet, le monarque censé être acclamé et loué durant

cet événement, c'était tout à coup retrouvé

dans une situation embarrassante, un piège que lui avaient tendu ses

propres sujets alors que ceux-ci ne devaient montrer qu'obéissance. En

juin 1561, Throckmorton avait dit à la reine : « Madame,

votre royaume, n'est semblable à nul autre royaume de la

Chrétienté ». Marie en faisait d'ores et

déjà l'expérience.

L'Ecosse du seizième siècle avait une tradition

selon laquelle les poètes de la cour avaient l'occasion de s'adresser

directement à leur souverain pour la nouvelle année. Il

s'agissait d'un rituel de cour durant lequel le poète montrait sa

loyauté au roi dans un exercice de flatterie royale, ce que les

britanniques appellent le « prince-pleasing ».50(*) Une sorte de

réciprocité devait découler de cette rencontre, impliquant

la reconnaissance de chacun envers le rôle de l'autre. C'était une

occasion pour le poète d'être récompensé mais aussi

une occasion pour le monarque de montrer sa magnificence et sa

générosité. La relation qui unissait le monarque à

son poète était une relation étroite qui impliquait une

confiance mutuelle. L'un utilisait l'autre à dessein. Le monarque

utilisait la réputation du poète pour affirmer la richesse

culturelle de sa cour et le poète utilisait sa relation

privilégiée pour parler au roi. Durant la période du

règne de Marie Stuart cette relation semble changer.

Le poème de bienvenue adressé à Marie

est déclamé en janvier 1562. Alexander Scott, poète de la

cour, en est l'auteur et qualifie le poème de

« bill », mot utilisé pour décrire une

correspondance entre deux amants, il signe d'ailleurs le poème comme

s'il s'agissait d'une lettre envoyée à la reine. Habituellement

le poème de bienvenue n'est qu'un véhicule servant à

étaler les sentiments du poète et de son peuple envers leur

souverain. Ce n'est rien d'autre qu'une louange. Ici Scott déroge

à la règle et glisse dans son poème une

interprétation morale et politique des maux de son temps. A New Year

Gift est un long poème (26 strophes), on peut donc s'interroger sur

le fait qu'il ait été déclamé en public comme

l'avaient été les poèmes écrits pour Jacques IV et

V. Ainsi, William Stewart poète à la cour de Jacques V avait

déclamé son poème dans la chambre du souverain.51(*) Le poète mentionne

même qu'à cette occasion Jacques V avait glissé deux

shillings dans la paume de sa main.52(*) Il semble que le poème d'Alexander Scott ait

plutôt été lu pour un cercle de lecteurs constitué

par les gens de la cour. Marie n'était à Edimbourg que depuis le

mois d'août et avait déjà reçu toutes sortes de

leçons concernant la manière de gouverner. Elle avait toutefois

réussi, peu avant la nouvelle année, à faire changer le

personnel du Conseil réformé de la ville afin que celui-ci se

montre moins hostile envers son monarque catholique. Le poème de Scott

commence ainsi :

Welcum, illustrât ladye and our quene

welcum oure lyone with the floure delyce

welcum, oure thrissill with Lorane grene

welcum, oure rubent rois upoun the ryce

welcum, oure jem and joyfull genetryce,

welcum, oure pleasand princes maist of price

God gif thee grace aganis this guid New yeir !

(1-8)53(*)

Cette strophe montre qu'il s'agit bien d'un poème de

bienvenue. Le mot « welcum » est

répété au début de chaque vers.

Le poète y fait référence au

caractère royal du monarque à travers diverses métaphores.

Marie est en effet décrite comme : « une lionne

à la fleur de lys » (v.2), référence à

l'héraldique des rois de France. A l'héraldique française

s'oppose l'héraldique anglaise lorsque le poème fait

référence à la « rubent roiss ». La

rose est une image populaire de la Vierge mais c'est aussi un symbole

associé à la dynastie des Tudor. Scott se montre donc très

prudent : il souligne le caractère sacré de la reine en

employant l'image de la rose, mais l'image est double et la rose peut

très bien être interprétée comme une simple image

utilisée dans les textes appartenant au genre littéraire de

l'amour courtois54(*). La

rose est aussi une référence au trône d'Angleterre, ce qui

permet de rappeler que Marie Stuart en est une héritière

légitime. La fleur de lys était également une fleur

utilisée dans les représentations picturales de la scène

de L'Annonciation, l'image souligne ainsi la chasteté de la reine. Au

vers 5 on trouve une autre référence à la

Vierge lorsque le poète décrit la reine comme une

« genetryce ». Les deux fleurs sont donc à la fois

des symboles qui mêlent le sacré et l'humain. Marie Stuart est

à la fois divine mais c'est aussi une femme de qui l'on attend qu'elle

donne naissance à un héritier. Dès la première

strophe Alexander Scott semble rappeler le rôle de la reine qui est de

donner un héritier au royaume d'Ecosse. Mais cela peut aussi être

interprété comme une injonction par laquelle Alexander Scott

exprime le souhait que Marie Stuart soit la

« génitrice » d'un nouveau pouvoir.

Cette lecture du vers 6 tend à rappeler les attentes

du peuple écossais. En effet après avoir traversé une

guerre opposant les Anglais aux Ecossais, après avoir accepté

l'occupation des troupes françaises et après que la religion de

leurs ancêtres fut déclarée inconstitutionnelle, nul ne

doute que les Ecossais attendaient une période d'accalmie. Marie Stuart

malgré son jeune âge incarnait aux yeux de ces personnes la

possibilité de voir naître une nouvelle politique basée sur

la concorde. La strophe d'ouverture donne d'ores et déjà des

conseils à cette reine que Scott représente comme une mère

initiatrice d'un renouveau. Les strophes ont des buts multiples et la suite du

poème s'apparente à une ligne de conduite que le poète

édicte pour la reine. Chaque strophe renferme un conseil précis.

La deuxième strophe invite la reine à faire bon usage de la

raison : « this yeir sall rycht and ressone rewle the

rod »55(*)

(v.11) ; la troisième l'invite à mettre fin au conflit

religieux et la quatrième donne pour conseil d'en référer

aux quatre principales vertus afin de rendre justice au

mieux : « Found on the first four vertews cardinal, / on

wisome, justice, force and temperans »56(*) (v.25-26). Les sept

premières strophes conseillent à la reine de bien s'entourer et

de bien choisir ses conseillers. Les cinq strophes suivantes condamnent avec

des termes forts les abus de l'Eglise avant la

Réforme : « Now to reforme thair filthy licherous

lyvis »57(*)

(v.). Les strophes 13 et 14 sont au centre du poème et forment le

« noyau » du texte. Elles expriment l'espoir que sous le

règne de Marie Stuart la raison et le droit dominent :

« rycht and reasoun...may rute » (l.111). Dans les strophes

15 à 19 le poète dénonce les opportunistes qui n'ont

embrassé le protestantisme que pour des raisons matérielles,

elles font écho aux strophes 8 à 12 dans lesquelles le

poète critique la religion de Rome et l'immoralité de ses

prêtres. Aux strophes 20 à 26 le poète fait

référence aux héritiers de la reine et donc à sa

descendance. On retrouve dans ces strophes des conseils concernant le choix du

futur mari de la reine. Comment maintenir l'ordre et entretenir une cour

splendide afin d'attirer les prétendants ? En tentant de

répondre à cette question, Scott rappelle une nouvelle fois que

Marie Stuart doit donner un hériter à son royaume. Marie Stuart

est reine mais elle est avant tout une femme, une épouse et une

mère. Le poème s'achève sur une référence

à la prophétie selon laquelle un héritier mâle

naitrait d'une reine française et qui serait le descendant au

neuvième degré de Robert le Bruce, héros et roi

écossais qui unifia le royaume.

Alexander Scott trace le chemin que Marie Stuart doit

emprunter. En la décrivant comme une génitrice il met en avant

son rôle de mère. Marie Stuart est donc mère de ses sujets

mais aussi la future mère de l'héritier qui doit assurer la

pérennité de la dynastie. Dans les conseils qu'il prodigue on

note qu'Alexander Scott souhaite que la politique de Marie s'appuie sur les

quatre principales vertus. C'est pour lui la meilleure façon de servir

le bien commun. Les concepts politiques et moraux exposés dans le

« New Year Gift » rappellent la responsabilité du

monarque et de l'Eglise devant leurs sujets. Ces deux autorités doivent

être au service du bien commun : « (...) on the commoun

weill haif ee and eir / Preiss ay to be protectrix of the pure »

(v.38-39).58(*)

Contrairement à la cérémonie de bienvenue offerte à

la reine en septembre 1561, le poème d'Alexander Scott ne se montre pas

hostile à la nouvelle reine et à sa religion. Alexander Scott

montre qu'un compromis dans l'intérêt du bien commun est possible.

Il avance cette idée avec pour objectif que la reine oriente sa

politique dans le même sens. Scott fait référence au

sophisme dans son poème: `sophistrie' (v.114). Ce mot peut-être lu

comme une attaque contre le catholicisme, toutefois il semble plus probable que

le poète se positionnant lui-même contre ce genre de

circonlocutions scolastiques n'emploie ce mot que pour critiquer

l'éloquence vaine. Scott veut atteindre la vraie éloquence, celle

que les humanistes de son temps décrivent comme le moyen

d'accéder à la vertu. Le poème donne un conseil qui doit

conduire à une action, il conduit une force qui doit guider la politique

de Marie Stuart vers le bien commun. Le poème est un exemple de

littérature humaniste car le poète utilise la littérature

comme une forme d'éloquence qui sert une fonction publique dans

l'intérêt de la communauté civile.59(*)

Comme nous l'avons précisé Scott accentue le

fait que l'un des rôles de Marie Stuart est de donner naissance à

un héritier. Certes il est important que la dynastie des Stuart ne

s'éteigne pas et surtout, il est important que la reine ait un

successeur. Le fait que le poète mentionne la succession illustre aussi

la prophétie que l'auteur rappelle dans les dernières strophes.

Ainsi l'on peut suggérer que Scott insiste sur les prétentions

écossaises à la succession du trône d'Angleterre.

Cependant, il ne le fait pas en affirmant qu'Elizabeth n'est pas une reine

légitime car bâtarde, il le fait en affirmant que Marie Stuart

doit donner naissance à un héritier qui peut devenir le futur roi

d'Angleterre et par la suite unir les deux nations. Elizabeth ne semble pas

vouloir se marier et n'a toujours pas d'enfant, si Marie Stuart donne naissance

à un fils et qu'Elizabeth meurt sans descendance alors celui-ci est

couronné roi d'Angleterre. En un sens, Alexander Scott met en avant le

futur héritier (alors que Marie n'est pas encore remariée) plus

que la reine. En procédant ainsi il évite d'attiser

l'animosité d'Elizabeth envers sa cousine. En effet, Marie Stuart et

François II avaient fait ajouter les armoiries anglaises à leurs

propres armoiries, ce qu'Elizabeth et William Cecil avaient perçu comme

un affront.

Le poète en insistant sur la naissance de

l'héritier désamorce aussi toutes les interrogations que

pouvaient soulever le règne d'une femme. John Knox clamait que le

règne d'une femme était contraire à la volonté de

Dieu, le règne de Marie Stuart entrainait donc des suspicions. Insister

sur le fait que la reine est capable d'assurer une descendance, c'est

affirmer « l'utilité » de la reine aux yeux des

plus misogynes. Le poème de bienvenue donne le ton du règne quand

il est écrit pour une entrée ou pour un événement

similaire, ici la nouvelle année. Le poème de Scott décrit

une souveraine éduquée, une cour instruite et une gardienne du

bien commun. Le poète insiste sur la concorde et donne son point de vue

sur le débat religieux. Selon lui, la radicalisation de la

Réforme n'est pas inévitable. Il décrit dans son

poème un processus mesuré et juxtapose les points de vue

protestants et catholiques plutôt que de les considérer comme

exclusivement opposés.

Le poème d'Alexander Scott n'est pas le premier

à s'inspirer du thème de la nouvelle année. Richard

Maitland de Leithington composa trois autres poèmes dans le même

style : Eternal God, tak away thy scurge écrit au moment

de la messe donnée pour la nouvelle année (1560), I can not

sing for pe vexatioun qui fait référence au conflit entre

les troupes françaises et les forces armées de la

Congrégation et qui pourrait dater du 1559 et O hie eternall God of

micht, invoquant le nom de Marie dès l'ouverture, qui exprime le

souhait que la reine-régente punisse ceux qui oppressent les innocents.

Ces trois poèmes expriment la frustration causée par l'absence de

monarque, ce qui empêche le poète de se laisser emporter par les

traditionnelles louanges.60(*) Sir Richard Maitland de Leithington était

pourtant un fervent royaliste et un francophile. En 1558, il écrivit un

poème congratulant le roi Henri II pour la prise de Calais. Il exprime

ainsi le souhait que l'exemple français ranime le désir des

Ecossais de reprendre Berwick, ville écossaise aux mains des Anglais.

L'année suivante il écrivit un poème qui louait les deux

jeunes époux et congratulait Marie de Guise pour avoir ainsi uni les

deux royaumes.

Scottis and Frenche now leif in vunitie,

As ze war brether borne in ane countrie,

Without all maner or suspitioun,

Ilk ane to other keip trew fraternitie.

Defend ane other bayth be land and sie,

And, gif onye of euill conditioun,

Scottis of Frenche, qhat man that euer he be,

With all rigour put him to punitioun. (64-72)61(*)

Un des poèmes les plus enthousiastes qu'écrit

Maitland pour Marie est Excellent princes, potent and preclair,

composé pour l'arrivée de Marie en Ecosse. On y retrouve les

thèmes suivants : le mécontentement engendré par les

troubles religieux, la ferveur royaliste et une attitude un peu naïve

consistant à croire que Marie pourrait venir à bout de tous les

conflits politiques. Pareillement à Scott, dans son poème

Maitland donne beaucoup de conseils à Marie. Maitland et Scott donnent

une indication sur l'accueil fait à la reine de France redevenue reine

d'Ecosse. L'accueil était chaleureux et le retour d'un souverain

descendant de la lignée des Stuart était porteur d'espoir.

Cependant il semble que le peuple écossais attendait beaucoup de Marie,

trop peut-être. On attendait d'elle qu'elle restaure les traditions des

good old days, qu'elle soit le symbole d'une fierté nationale

retrouvée et surtout qu'elle panse les blessures encore ouvertes de la

guerre civile. Malheureusement, Maitland (simple juge et petit

propriétaire) et Scott (musicien à la Chapelle Royale) ne

pouvaient parler pour toute une nation, laquelle était nostalgique de

l'époque où le père, et avant lui le grand-père, de

Marie régnaient en maître. Il fallait bien plus que des conseils

prodigués à travers quelques poèmes pour faire jouer

à Marie Stuart le rôle qu'ils avaient écrit pour elle.

II. Un humaniste à la

Cour : la relation entre Marie est Buchanan.

La jeune reine avait fait son entrée officielle, il

lui restait à organiser sa cour. Les diverses biographies

publiées récemment montrent que Marie Stuart n'était pas

un monarque très engagé en ce qui concernait la politique de son

royaume. Jenny Wormald a d'ailleurs choisi d'intituler le chapitre traitant du

règne effectif de la reine d'Ecosse « The reluctant ruler

1560-5 » qu'on pourrait traduire par « la reine qui ne

voulait pas gouverner ».62(*) En effet, Marie Stuart semblait bien plus

intéressée par la manoeuvre politique qui consistait à

s'assurer les faveurs de sa cousine afin que celle-ci la désigne un jour

comme son successeur légitime, plutôt que par le gouvernement de

son propre royaume. Autrement dit Marie Stuart avait les yeux rivés vers

le sud alors que ses sujets attendait qu'elle trouve des solutions aux

problèmes de leur pays. A une époque où les monarques

européens se battaient pour s'arroger un pouvoir absolu, Marie Stuart ne

semblait pas intéressée par le pouvoir. Du moins elle

n'était pas intéressée par le pouvoir que lui

conférait le trône d'Ecosse. Elle n'assistait que rarement aux

sessions parlementaires et s'y ennuyait rapidement, pis encore, il lui arrivait

de tricoter alors que le parlement tenait séance. Cependant, les

historiens qui se sont penchés sur le personnage s'accordent à

dire qu'il y a un domaine dans lequel Marie Stuart réussit. La jeune

reine écossaise bien que malhabile en politique se montra en revanche

apte à entretenir une cour resplendissante. Marie Stuart était

une jeune femme cultivée et avait appris à apprécier la

poésie et l'art italien à la cour des Valois. Avec les moyens

dont elle disposait en Ecosse elle tenta de faire venir à sa cour de

grands artistes, parmi eux George Buchanan. Pourquoi cet humaniste calviniste,

ayant voyagé et séjourné en France et en Italie

accepta-t-il de s'installer à la cour de cette jeune reine

catholique ?

Buchanan naît en 1506 dans le petit village de Killearn

près de Stirling, sa langue maternelle était sûrement le

gaëlique. Ce village de Killearn se situe en territoire Lennox,

dominé par la branche des Stuart dont Henry Darnley faisait partie. Il

vient d'une famille très modeste mais un des ses oncles maternels (James

Heriot) est riche et lui permet d'accéder à une éducation

de premier rang. Il étudie à Paris entre 1520 et 1522 et il

obtient son diplôme à Saint Andrews en 1525. Plus tard, en 1528,

il obtient un autre diplôme à Paris où il est engagé

comme membre du conseil de l'université au Collège Sainte-Barbe.

Au cours de ces études, Buchanan a pour tuteur John Mair of Haddington

qui a une grande influence sur la pensée de l'humaniste. Le

conciliarisme de Mair a sûrement pesé lourd dans le

développement de la pensée politique de Buchanan. Le

conciliarisme développait l'idée selon laquelle les Papes

devaient rendre des comptes aux conseils de l'Eglise de même que les

monarques étaient responsables devant l'assemblée de leurs

sujets. Les idées de Mair ont plus tard été

supplantées par les idées humanistes d'Erasme auxquelles Buchanan

accorde sa préférence. George Buchanan vivait de sa plume, de ses

idées et de l'argent de ses patrons. En premier lieu, il devient le

tuteur de Gilber Kennedy, comte de Kassillis (1517-58) qu'il rencontre pour la

première fois à Paris mais avec qui il retourne en Ecosse en 1534

ou 1535. Une fois en Ecosse, son contrat avec Kassillis touchant à sa

fin, il est engagé comme tuteur pour l'aîné des fils

illégitimes de Jacques V, Jacques senior, évêque commandeur

de Kelso et Melrose, né de l'union du roi avec Elizabeth Shaw of

Sauchie. Plus tard il est payé pour écrire des satires. Celles-ci

sont une telle offense pour le Cardinal David Beaton qu'en 1539 Buchanan est

forcé d'abandonner son poste et de fuir en Angleterre. Malheureusement

le climat religieux y est tout aussi dangereux qu'en Ecosse. Il repart en