INTRODUCTION GENERALE

La communication peut être considérée

comme la pierre angulaire du management des ressources humaines. Toutefois, le

management des hommes est un processus très délicat. Il met en

jeu non seulement la carrière des agents, mais aussi la vie de

l'entreprise. Sous nos cieux, beaucoup de travailleurs consacrent la majeure

partie de leur vie à l'organisation qui les emploie. (20 à 30 ans

de carrière).

Dans ces conditions, lorsque le management ne joue pas le

rôle qui lui est dévolu (direction, participation,

cohésion, motivation, communication...), il met en danger la vie de

l'organisation.

Par conséquent, il faut que le management soit

guidé par un souci d'objectivité, d'équité et de

transparence. C'est tout le sens de la pensée de Bruno

Henriet : « Le temps de management axé sur

la production n'est plus efficace. Les décisions issues d'un processus

de modélisation et de rationalité ne répondent pas

toujours aux exigences de l'environnement et surtout elles ne trouvent pas ce

qu'elles nécessitent d'implication de la part des exécutants. Ce

faisant dans toute approche managériale il faut intégrer une

autre dimension qui paraît d'une ultime importance, c'est la dimension

humaine »1(*).

Nonobstant ce fait, d'éminents spécialistes des

questions communicationnelles et managériales, dont le Dr Firmin

Gouba s'accordent à dire que la communication d'organisation

n'est pas encore véritablement encrée dans les moeurs de nombre

de dirigeants d'entreprises au Burkina Faso. Leurs structures rencontrent par

voix de fait de réels problèmes liés à la baisse

des rendements, au manque de prévisibilité, au gaspillage des

ressources, à l'incapacité à mobiliser les ressources

humaines... Conséquences : ces organisations sont

caractérisées par la mauvaise connaissance du rôle de

chacun, le poids de la hiérarchie, la rétention de l'information,

la centralisation excessive, l'indifférence, bref, tous ces maux qui

mettent en danger la vie de l'entreprise.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)

ne fait pas exception à la règle. Les maux dont souffre son

système communicationnel et managérial constituent un frein

à l'atteinte de ses objectifs qui sont de fournir des prestations aux

assurés sociaux sur la base des cotisations recouvrées

auprès des employeurs.

En effet, il faut admettre avec Philippe Détrie

et Catherine Meslin-Broyez que :

« l'efficacité ne se nourrit pas exclusivement de

cohérence, mais aussi de cohésion »2(*) .

Toutefois, encore faudrait-il que cette conception soit

partagée par tous pour susciter auprès de chacun une

volonté permanente de progrès et de coopération. Ce

challenge est véritablement celui de la communication interne. Il ne

s'agit pas de prétendre réconcilier entreprise et

salariés, mais plus modestement de contribuer à ce que

l'entreprise devienne un lieu où il fait bon travailler.

C'est-à-dire une organisation à la fois efficace et

intégratrice qui développe l'appropriation des objectifs, la

cohésion et le travail en commun. Dans un tel contexte, les pratiques

managériales doivent fortement évoluer.

Le problème de la mise en cohérence de cet

ensemble va bien au-delà d'un simple changement organisationnel. Il

passe nécessairement par la définition d'un projet d'entreprise

pour le moyen terme, par l'appropriation de ce projet par l'ensemble des

acteurs autour d'enjeux préalablement discutés et enfin par la

définition pertinente du rôle de chacun dans une vision de moins

en moins hiérarchique et de plus en plus multicellulaire ou

participative. Cela induit de nouvelles relations humaines dans l'entreprise

et une nouvelle valeur dans une structure en réseau, construite non

plus sur la hiérarchisation, mais plutôt sur l'échange.

D'où toute l'importance de la communication interne et du management.

Vecteur d'explication, d'éclairage, de

visibilité des options prises par l'entreprise, la communication devient

par exemple un élément fondamental de régulation des

relations de l'organisation avec ses publics internes et externes. Une telle

spécificité fait dire à Bernard

Miège que: « La communication est devenue

en peu d'années sinon une priorité; du moins une

préoccupation première des dirigeants. Elle prend place

désormais au rang des orientations

stratégiques »3(*)

De façon plus singulière, la communication

interne a comme objectif fondamental d'améliorer la cohésion

des travailleurs et donc leur motivation. Cela grâce à un

renforcement de la culture d'entreprise et du sentiment d'appartenance,

à une amélioration de la circulation de l'information interne

afin de décloisonner les différents services, et grâce,

enfin, à l'explication d'une crise sociale ponctuelle ou d'une mutation

importante de l'entreprise. Toutes choses qui ne sont pas toujours prises en

compte à la CNSS.

Pourtant, pour Philippe Détrie et

Catherine Meslin-Broyez : « La communication

interne a pour rôle de donner du sens pour favoriser l'appropriation,

donner de l'âme pour favoriser la cohésion et inciter chacun

à mieux communiquer pour favoriser le travail en

commun ».4(*)

La communication interne efficace repose alors, plus sur des

comportements que sur des supports et donc plus sur le management que sur des

techniques. « La communication est au coeur du

management »5(*). Les organisations en quête de performance

doivent alors savoir conjuguer les dissemblances, développer

l'innovation et surtout maîtriser la complexité des relations

humaines. Faute de cela, elles s'exposent à la sclérose.

Notre sujet : « La

problématique de la communication interne

dans le management des organisations : Une analyse critique des pratiques

de la CNSS» se veut donc d'actualité. Il fait en

effet appel à la gestion des ressources humaines, à la

motivation, à la gestion et à la résolution des conflits,

à la gestion prévisionnelle, à la productivité...

Pour mieux le cerner, notre réflexion s'articulera

autour d'une problématique portant sur l'importance de la communication.

En d'autres termes, nous traiterons du rôle de la communication interne

en tant que fonction à la fois verticale et horizontale dans le

processus de management de l'entreprise.

Nous avons choisi d'analyser les pratiques

communicationnelles et managériales de la Caisse pour mettre en exergue

l'importance du rôle qu'elles doivent jouer dans l'entreprise afin

d'assurer une gestion performante et efficiente des ressources humaines.

Pour ce faire, notre mémoire comporte deux grandes

parties :

La première partie est intitulée :

« Présentation de la CNSS, organisation et

fonctionnement de la communication».Elle dresse

l'état des lieux des outils et mode de communication en vigueur à

la Caisse.

La deuxième fait le point des :

« Conséquences du mode de communication sur le

management de la CNSS».

Après une exploitation méthodique des

données récoltées, nous abordons les défis

à relever par la CNSS en vue d'un nouvel élan

communicationnel et managérial.

Le corps du travail est basé sur les résultats

d'enquête par questionnaire et d'entretiens semi-dirigés.

Après analyse et interprétation, les conclusions qui s'imposent

sont tirées.

Dans la perspective d'atteindre nos objectifs d'étude,

la problématique, le cadre théorique et conceptuel, la revue de

littérature et l'approche méthodologique sont exposés.

Ils font l'objet d'un chapitre préliminaire,

introductif à l'ensemble du mémoire.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

APPROCHE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

![]()

I- PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS ET ORIGINALITE DU

THEME

« Sur le plan du

fonctionnement, les administrations africaines se ressemblent comme des soeurs

jumelles. D'un bout à l'autre du continent, le laxisme, par exemple,

règne en maître absolu. Les agents publics ne se dévouent

plus pour exécuter les tâches à eux confiées.

Conséquences : les tâches à exécuter, les

dossiers à traiter s'accumulent et un précieux temps est perdu

dans la course au développement.»6(*)

Le constat est accablant. Certes. Mais il traduit tout de

même la réalité des organisations et autres institutions en

Afrique. L'absence de mesures énergiques pour endiguer ces maux les

enracine davantage. Pire, cette situation en favorise le développement

d'autres. C'est le cas par exemple de la démotivation et de

l'absentéisme. Ces problèmes d'opacité, de perte de

responsabilité et de déontologie défaillante

rencontrés par les organisations africaines relèvent de plusieurs

explications :

-de type organisationnel classique : mauvaise

organisation et inexistence de corps de contrôle

-de type affectif: absence de valorisation de

l'employé.

-de type culturel : peut-on s'attendre à des

règles d'action uniformes de salariés qui ne développent

pas un « esprit de famille » ?

Face à de tels phénomènes, des

réformes ont été çà et là

entreprises. Mais elles n'ont pas toujours donné les résultats

escomptés. Un pays comme le Burkina Faso par exemple a voulu innover en

se dotant, malgré la contestation des syndicats, d'une Réforme

globale de l'administration publique (RGAP). En plus des problèmes

évoqués plus haut, ce document reconnaît les lourdeurs

administratives, les détournements, le pilotage à vue du

développement...et appelle à une « autre

administration ».

« Mais jusque-là, les maux n'ont pas

disparu ».7(*) Les choses se compliquent d'avantage du fait du

contexte international marqué par la mondialisation des marchés,

la complexité accrue des systèmes de décisions...Les

organisations, tout comme les administrations, sont donc à la

croisée des chemins.

La Caisse nationale de sécurité sociale

(CNSS), à des degrés divers, est concernée par certains de

ces phénomènes. On y rencontre des agents démotivés

pour fait de blocage administratif. C'est surtout le cas de ceux qui sont dans

les filières dites « traditionnelles ». Il

s'agit des secrétaires, des informaticiens, des comptables, des

contrôleurs... Recrutés pour beaucoup sur la base du

baccalauréat, certains de ces employés affirment n'avoir pas

changé d'échelle ou de catégorie depuis plus de vingt (20)

ans. Ceci, bien qu'un plan de carrière ait été

consensuellement adopté dans les années 1990.

Dans cette même logique, le statut révisé

du personnel qui est en discussion depuis 2003 aux dires des

délégués du personnel, n'est pas encore appliqué en

2006.

D'autres employés se sentent sous-estimés et

frustrés car, ne possédant pas toujours l'information. Ils

doivent surtout se contenter d'exécuter des directives. Des situations

de ce genre détériorent considérablement le cadre de

travail et le climat relationnel.

Mais s'il y a dysfonctionnement dans les relations sociales

à la CNSS, c'est qu'un cadre propice de concertation d'idées et

de convergence d'actions fait défaut. En dépit des tentatives

d'amélioration de la situation, la communication y est toujours

linéaire. Elle se résume essentiellement à la transmission

de notes ou de consignes.

Or, une communication interne bien élaborée

participe à la création d'une identité forte de

l'entreprise. Un personnel bien informé est un personnel bien

armé pour véhiculer l'image de l'entreprise tant en interne qu'en

externe. Une communication interne efficace doit alors épouser les

valeurs informatives, intégratives et participatives.

Si l'on s'accorde aujourd'hui à dire que l'information,

c'est le pouvoir, c'est parce qu'on a constaté que l'individu

informé devient apte à agir. L'information dans l'entreprise doit

alors faire l'objet d'un contrôle et d'une gestion rigoureuse. Ceci est

valable aussi bien pour l `information descendante (de la Direction vers

les employés), ascendante (des employés vers la Direction)

qu'horizontale (entre les employés). Tout ceci vise à faire du

bénéficiaire de l'information ; le salarié, un

véritable acteur dans le projet de l'entreprise.

Justement, la CNSS, dans la perspective de mettre en place un

mécanisme dont la finalité serait de favoriser la

compréhension mutuelle, l'échange et le partage d'idées

s'est engagée depuis plus d'une décennie dans la démarche

cercles de qualité. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt

mitigés. Les cercles ne suscitent pas un grand engouement au niveau des

travailleurs. Motifs, leur inorganisation et la non perception du bien

fondé même de ces cercles.

Pour mieux informer ses agents, la caisse disposait

également d'un journal dénommé « Echos

CNSS ». Mais il ne paraît plus, officiellement pour

des raisons budgétaires.

En outre, l'existence d'un service de communication et de

relations extérieures (COMREX), témoigne a priori du souci des

dirigeants de créer des relations harmonieuses au sein de leur

administration. L'objectif poursuivi c'est de bien structurer les composantes

de cette même entité sociale et de rassembler tout le monde dans

l'oeuvre collective.

Toujours dans l'optique de la quête de

l'efficacité, les travailleurs de la caisse ont participé

à la conférence interafricaine de prévoyance sociale

(CIPRES). Organisée du 16 au 20 janvier 2006 à Ouagadougou, elle

portait sur la fonction d'administrateur et le management directorial.

Durant les cinq jours, les participants ont pu approfondir

les éléments essentiels à la fonction d'administrateur. Il

s'agissait entre autres des responsabilités et du rôle des

conseils d'administration, du diagnostic, des outils et technologies permettant

d'améliorer son fonctionnement.

En ce qui concerne le module consacré au management

directorial, les thèmes ci- après ont fait l'objet

d'échanges :l'influence de l'environnement sur l'organisation, la

planification stratégique, le pilotage de l'entreprise et le tableau de

bord, l'évaluation et le contrôle de performance, le management

opérationnel et le rôle du manager.

Les enseignements capitalisés s'inscrivent dans la

droite ligne des objectifs de la CNSS. Lors du jubilé d'or de la caisse

en 2005, l'ex Directeur Général (DG)8(*) les résumait

ainsi : « Le grand chantier de toujours c'est

l'amélioration des prestations servies et une couverture sociale encore

plus large »9(*)

Une telle volonté n'empêche cependant pas

l'existence des rumeurs à la CNSS. Celles-ci sont la conséquence

de deux principaux facteurs :

D'abord la rigidité hiérarchique. L'information

est quelquefois bloquée au niveau de la hiérarchie sans que le

personnel ne comprenne trop pourquoi. Ne disposant pas de la

« vraie information », le rendement des agents

s'en trouve affecté. D'aucuns n'hésitent donc pas à

s'occuper de leurs « propres affaires » au

détriment des « dossiers »de la CNSS.

Ensuite, il y a cette forme de lenteur. Elle est

pratiquée généralement au niveau des chefs de services et

de sections. Très souvent, beaucoup ne répercutent pas à

temps l'information à leur base. Lorsqu'ils se décident enfin

à le faire, l'information n'a plus de valeur. Si ce n'est pas le cas,

c'est l'employé qui se voit contraint de

« bâcler » le travail qu'on lui demande.

A ce propos, une anecdote. Un travailleur nous raconte qu'il

arrive par exemple que le Directeur Général soit absent. Ils

n'aperçoivent la note de service devant les informer de l'intérim

du Secrétaire Général, que longtemps après.

Parfois, pendant que le premier responsable est déjà de retour.

Pour cet employé : « en ce moment, l'information

n'a plus de sens ». Effectivement, il arrive que les notes de

service soient affichées avec un retard d'un ou de deux jours, voire

plus. Evidemment, une telle attitude joue en la défaveur de toute

l'organisation.

Au cours de l'année 2006, la preuve la plus manifeste

de rumeurs nous est donnée par les difficultés de gestion

à la CNSS. Sur ce dossier, il y a eu beaucoup de supputations

(changement au niveau directorial, licenciements...) jusqu'à ce que

l'affaire éclabousse.

En effet, quelques temps après, les journaux de la

place ont fait de « l'affaire CNSS » leurs choux

gras. Ici encore, beaucoup d'employés ont été surpris par

les informations relayées dans la presse.

A l'interne, ils étaient nombreux à n'en avoir

guère connaissance. C'est du reste pour cette raison que plusieurs

travailleurs de la caisse (du moins les nouveaux), étaient

scandalisés au fur et à mesure que la presse avançait dans

ses investigations.

A l'externe, l'image de l'organisation ne s'en porte pas

mieux. La CNSS n'a en effet, pas bonne presse ces derniers mois. En tout cas

durant l'enquête. (Voir annexes). C'est donc dire que le problème

est entier.

Même si « l'affaire » peut

avoir des dessous politiques, il n'en demeure pas moins que la communication

interne de la CNSS aurait pu permettre de donner « l'information

juste » et de rasséréner ainsi les esprits. Mais

comment cela aurait été possible quand le responsable à

la communication lui même affirme n'avoir eu connaissance du dossier

que « par la presse » ?

Quelles peuvent donc être les

répercussions du manque d'une vision globale et planifiée de la

communication interne sur le management de la CNSS ?

Cette question trouve sa pertinence à deux

niveaux :

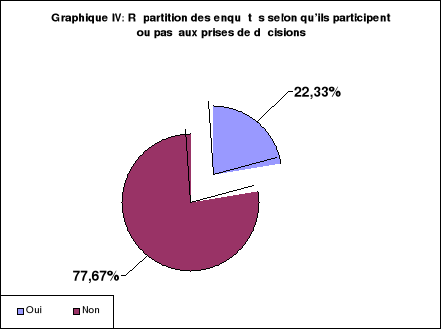

D'abord, la communication interne de la Caisse ne

répond pas aux aspirations de bien d'employés. Il y a en effet

une divergence entre la communication techniquement conçue et

vécue quotidiennement par les salariés et celle qu'ils auraient

souhaitée. De ce fait, les travailleurs se considèrent comme des

acteurs passifs. Ils ne sont pas associés aux prises de

décisions. Jean Favatier estime cependant

que : « Le changement ne se décrète pas.

Il se communique. On sait le coût social et économique

d'une communication interne déficiente : blocages divers,

rétention d'informations, démotivation... La gestion du personnel

(ou management) et la communication interne doivent être

étroitement liées dans une perspective d'accompagnement

d'évolution et de changement »10(*).

Ensuite, et incidemment à ce qui a

été dit plus haut, les salariés ont le sentiment que leur

entreprise est renfermée sur elle-même. Il en résulte une

faiblesse au niveau de la mobilisation et de la cohésion des agents.

C'est eu égard à ces constats que nous avons

décidé de mener nos investigations et analyses suivant cette

hypothèse:

A la CNSS, les pratiques communicationnelles ne

favorisent pas la motivation et l'implication des agents.

Cette hypothèse s'explique par le fait que les

techniques d'information et de communication prédominantes à la

CNSS sont les notes de services. De ce fait, la communication est

essentiellement de type up-down (verticale). Le contact et le dialogue font

défaut.

Conséquences, tous les agents ne peuvent pas

répondre avec certitude à la triade que les tableaux du peintre

Paul Gauguin donnent à sentir : D'où

venons-nous ? Que sommes-nous ? Où

allons-nous ? Ici, il s'agit bien cependant de la

maîtrise de l'entreprise. De son histoire.De son évolution et de

ses perspectives.

Dans cette logique, nous nous sommes assigné

l'objectif suivant à travers ce mémoire :

Ø Objectif de l'étude

L'objectif de notre recherche se décline comme

suit :

Montrer quelles sont les répercussions des pratiques

communicationnelles sur le management d'une entreprise d'utilité

publique comme la CNSS.

En effet, la communication doit être au coeur de la

stratégie managériale. Ceci étant, une mauvaise

communication a forcement de graves conséquences sur le fonctionnement

général de l'entreprise. Cette situation peut notamment jouer sur

le dévouement à la tâche, la motivation, la nature

des relations interpersonnelles, la perception des employés de leur

cadre de travail...

Cet objectif d'étude est d'autant plus important que

la caisse évolue actuellement dans un contexte où les attentes de

ses différents acteurs sont nombreuses et variées.

Pour mieux cerner la situation, notre réflexion

s'articulera alors sur le déficit de communication en faisant ressortir

les grands constats, les causes, les conséquences possibles et les

solutions envisageables. Bien sûr on ne doit pas perdre de vue que

l'efficacité de cette démarche requiert d'abord un

préalable. Ce préalable est constitué par la vision que

les différents acteurs de la CNSS ont de l'importance de la

communication interne. Il s'agira de voir s'ils perçoivent en la

communication un outil efficace qui participe à la construction d'une

bonne image interne.

Au finish, tout ce cheminement nous permettra de comprendre

comment le management, en tenant compte de l'aspect psycho-sociologique de

l'organisation, peut conduire à de nouveaux comportements sociaux

à travers trois préoccupations essentielles :

-Comment faciliter la naissance d'un esprit de groupe ou

un « esprit maison » ?

-Comment promouvoir des mécanismes de communication

et d'information aux fins de management ?

-Comment gérer les conflits ?

Mais quoi qu'on dise, l'utilité d'une étude est

sans doute liée à la pertinence des résultats et des

conclusions auxquels elle abouti. Loin d'espérer que notre

réflexion sera la panacée aux grands problèmes de

communication et de management à la CNSS, nous souhaitons tout de

même contribuer à l'avancée de la recherche en ces

domaines. Ainsi, notre ambition est de faire de cette étude un cadre de

référence à d'autres éventuels chercheurs.

. Nous avons également pour souci de

satisfaire notre curiosité intellectuelle par la confrontation de nos

connaissances théoriques aux réalités de la communication

managériale dans le cas d'espèce de l'entreprise

burkinabè.

II- REVUE DE LITTÉRATURE

La communication interne et le management des organisations

constituent un continent entier du savoir et font l'objet d'un nombre

considérable de publications, dont quelques unes ont

particulièrement retenu notre attention.

Avec La communication interne au service du

Management, Phillipe Détrie et Catherine Meslin- Broyez

ont une approche originale qui place la communication interne au coeur de la

nouvelle compétitivité. Pour eux, l'absence de cohésion

interne est flagrante dans le management de nombreuses organisations. Ces

auteurs expliquent cette situation par le fait que l'entreprise n'est pas une

addition de compétences, mais une multiplication des compétences.

Une seule erreur peut donc être préjudiciable à la

performance de l'entreprise. De ces constats, ils assignent à la

communication interne les rôles suivants: «

encourager les comportements d'écoute, faire circuler l'information,

faciliter le travail en commun, promouvoir l'esprit de coopération. En

un mot, développer le sens du collectif ».11(*)

Leurs travaux nous révèlent par ailleurs que la

communication interne est capitale en matière de management. Se fondant

sur le fait qu'un de ses objectifs est l'établissement d'un climat de

confiance, Phillipe Détrie et Catherine Meslin-

Broyez soutiennent que "disposant davantage de

possibilités de dialogue et moins soumis à un système

hiérarchique dans leur recherche d'informations, les salariés

sont invités à passer d'une logique d'obéissance à

une logique de responsabilisation et d'autocontrôle"12(*) Cet état de fait

jouera fortement sur le rendement de l'organisation.

Management et organisations des

entreprises de Jean Yves Capul s'inscrit

également dans cette logique. L'ouvrage rassemble un certain nombre

d'analyses d'universitaires. Pour la majorité de ces penseurs, toutes

les organisations sont désormais soumises à de profonds

bouleversements. « Sous la pression et les contraintes de

l'environnement, les contenus du travail et les structures de l'entreprise, les

organisations sont appelées à changer »13(*).

Alex Mucchielli ne dit pas le

contraire dans La communication interne : Les clés

d'un renouvellement Il va même un peu plus loin en dressant

un amère constat des conséquences que

le dysfonctionnement de la communication interne peut engendrer. Il s'agit

entre autres des surcharges d'informations à

répercuter, de l'inattention de collaborateurs débordés,

de l'inefficacité des outils d'information interne, de la circulation

de rumeurs, de la valse des audits et des projets inutiles...

Face à de tels phénomènes, l'auteur

estime que les bonnes intentions, ne suffisent pas. Un effort inédit de

compréhension s'impose si l'on veut que la communication interne puisse

jouer le rôle grandissant que lui confèrent les attentes des

salariés et les besoins des managers dans les entreprises du XXIe

siècle.

Pour cette raison, Alex Mucchielli aborde plusieurs points

dont entre autres : l'audit de l'information et de la communication

interne. Le principe de la gestion collective des problèmes

d'information. L'implication des acteurs. La multiplicité des

dispositifs et des moyens de communication interne. L'existence d'un cadre de

référence et la cohérence du dispositif global de

communication interne. La communication interne comme outil de management. Le

principe de la communication interne comme construction collective

des situations...Alex Mucchielli en abouti à une nouvelle

façon de penser la communication interne.

Jean-Pierre le Goff, lui opte pour

les illusions du management. Il révèle

que le management qui ne prend pas en compte les différences

d'intérêts ou d'aspirations et qui par conséquent mettrait

tout le monde sur le même plan en ce qui concerne l'adhésion et

l'implication dans le travail, véhiculerait le fantasme d'une entreprise

consensuelle et homogène. Dans son ouvrage, Jean Pierre le Goff

distingue quatre dimensions dans le profil du manager: une

éthique en situation (courage de dire, respect

de l'autre, modestie), des qualités humaines

(qualité de la parole et de l'écoute), des savoir

faire (savoir concilier et négocier, humaniser les

relations au travail) et des compétences

(capacités d'analyse et de synthèse, de communication,

d'argumentation). Il s'agit en fait de développer de façon

primordiale le goût pour les relations humaines, l'ouverture d'esprit qui

permet de comprendre les réactions des uns et des autres avant de les

juger. L'écoute ici est particulièrement importante.

Une application pratique en est faite dans le

Management des organisations de Don

Hellregel, Slocum John et Richard Woodman. Cet ouvrage qui fait une

étude critique des différents styles de management, donne

à apprécier l'importance de la communication interpersonnelle

dans les organisations, fait ressortir de grandes techniques de leadership et

de résolutions des conflits...Selon les auteurs, les déplacements

qui consistent à se promener dans les locaux et à bavarder avec

les employés donnent aux dirigeants (managers) une occasion unique de

sortir de leur bureau et de s'entretenir familièrement avec le

personnel. Maints dirigeants, constatent-ils, n'utilisent guère ce mode

de communication. A leur avis, ils y trouveraient cependant une bonne occasion

de s'adresser à chacun pour lui parler de son travail et lui exprimer

personnellement les félicitations de rigueur pour un mariage

récent, une naissance, un succès scolaire ou tout autre

événement familial. « En somme, la communication,

c'est le vrai métier du manager. Le travail de celui-ci ne consiste pas

à faire de la recherche, admettre un patient dans un hôpital,

programmer des ordinateurs. Un manager fonctionne comme

l'émetteur-récepteur d'une information essentielle aux prises de

décisions »14(*)

C'est en prenant en compte ces aspects, que Marie-

Hélène Westphalen a publié

Communicator: Le guide de la communication

d'entreprise. L'auteur explique à partir de huit (08)

techniques fondamentales comment bâtir une stratégie de

communication. Le Communicator répond aux

questions de base: comment élaborer sa stratégie, quels outils

choisir...Il passe au crible les moyens dont le communicateur interne dispose

(intranet, réseaux didactiques...) « Toute politique de

communication part de l'interne pour se diriger vers l'externe. Elle doit

être à la fois homogène et

globale »15(*)

Claude Duterme, lui propose une application

des concepts de l'école de Palo Alto

au monde de l'entreprise. A travers

La communication interne en

entreprise : L'approche de Palo Alto et

l'analyse des organisations, il analyse ainsi les pratiques

actuelles de communication interne en lien avec les théories

linéaires classiques de la communication qui les fondent. Il

développe également la théorie "orchestrale" de la

communication et invite, dans la logique de l'école de Palo Alto,

à une approche de l'entreprise comme système de communication. La

conception de la communication interne en est radicalement transformée.

Cet ouvrage convie à une pratique interactionnelle et systémique

en entreprise, ainsi qu'à explorer de nouvelles pistes pour les

relations entre les acteurs organisationnels (direction, encadrement,

personnel). Et que dire des défis ?

Peter Drucker nous en donne la réponse dans

L'avenir du management. Celui qu'on appelle le

père du management moderne y développe une vision intelligente

des défis de l'époque contemporaine pour nourrir les cogitations

de tout décideur. Qu'est-ce que la performance? Comment améliorer

la productivité? Qu'utiliser pour bâtir ou mettre en oeuvre une

stratégie? Que devons-nous apporter à l'entreprise dans laquelle

nous nous trouvons?

Face aux défis considérables que l'avenir

prépare, les organisations et leurs managers, estime, Peter Drucker, ont

tendance à traîner les pas. L'avenir du

management se propose donc de leur expliquer que penser et

comment faire pour survivre et réussir demain. « Qu'est ce

que le management? Le coeur de la société moderne. Ce n'est pas

la technique, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la productivité.

C'est l'institution en tant qu'organe social produisant des

résultats ».16(*)

Pour Peter Drucker, l'actif le plus précieux d'une

entreprise au 20è siècle était son équipement de

production. Au 21 è siècle, ce sera ses travailleurs du savoir et

leur productivité. Peter Drucker pense qu'une entreprise n'est pas

seulement une addition de produits et de services. Il s'agit selon lui, avant

tout, d'une société humaine qui génère certaines

formes culturelles. Et ceci implique le renoncement à

l'autoritarisme : « Aucun système fondé sur un

cloisonnement rigide qui confie la prise de décisions à la seule

classe de « ceux qui savent » n'est en mesure de

répondre avec rapidité et flexibilité aux exigences du

client. Cela signifie également qu'il faut rompre avec certains types de

métaphores comme les « bras » de l'entreprise. Le

service du client fait appel à toutes les capacités humaines, les

bras, la tête, le coeur ».16(*)

Dans le cas typique de la CNSS, nous avons eu recours

à plusieurs travaux, dont le mémoire de fin de cycle à

l'Ecole Nationale d' Administration et de Magistrature ENAM (2003) de

Traoré Alassane. Cette recherche portait sur :

« La communication et la problématique de la

performance des travailleurs dans les Etablissements publics : Cas de la

CNSS. » Mais à la différence de la

nôtre, cette étude s'est davantage focalisée sur les

considérations techniques de la communication sans en faire suffisamment

ressortir les aspects managériaux.

A notre niveau, nous voulons surtout démontrer que la

qualité des prestations de service d'une organisation est en partie

tributaire du degré de motivation de son personnel. Principal facteur de

production, le personnel doit donc être la première cible des

actions de communication de l'entreprise pour mieux s'approprier ses objectifs

afin de promouvoir et de défendre ses grandes causes. Faute de cette

démarche, l'entreprise court de nombreux risques de contre-

performances. Aujourd'hui en effet, l'efficacité de l'entreprise ne

dépend pas seulement de sa capacité à produire mais

également de son habilité à communiquer, à

établir des relations de confiance avec tous les acteurs dont

dépend son équilibre.

III-CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL

III-1) CADRE THEORIQUE

Dans le souci de mieux circonscrire cette étude, il est

nécessaire de la placer dans des théories qui en

définissent les grands principes. De ce fait, notre travail s'inscrit

dans la théorie des relations humaines.

III-1.1 L'Ecole des Relations Humaines

Le courant des relations humaines met

l'accent sur les facteurs physiologiques et la motivation dans

l'activité humaine. Kurt Lewin, Frederick Herzberg, Abraham Maslow et

Elton Mayo en sont les figures de proue.

Ils ont mis en évidence la dynamique de groupe, la

pyramide des besoins les effets positifs du travail en groupe. La motivation

psychologique des salariés dans l'entreprise est donc aussi importante

que la motivation matérielle. Ces travaux ont montré que

l'individu réagi aux situations surtout de façon subjective.

Selon le Dr Daouda Kouma : « Cette

perception de la situation est influencée par l'affectivité mais

aussi et surtout par les normes, les forces et le climat du groupe de

travail »17(*). L'école des relations humaines a

également permis de mieux comprendre d'autres aspects de la

réalité organisationnelle. Dans cette logique :

La quantité de travail accomplie par un ouvrier n'est

pas seulement déterminée par sa capacité physique, mais

par sa capacité sociale, c'est-à-dire son intégration au

groupe.

Les paramètres non financiers (conditions de travail,

relations sociales) jouent un rôle capital dans la motivation et la

cohésion du groupe.

La spécialisation à outrance

préconisée par l'organisation scientifique du travail de Taylor

n'est pas la forme la plus efficace de la division du travail.

Les salariés ne réagissent pas à la

direction en tant qu'individus, mais en tant que membres d'un groupe ayant sa

propre logique de fonctionnement et son propre système de valeurs. La

nécessité s'impose donc à l'entreprise de produire une

organisation du travail capable d'intégrer ces différentes

dimensions.

En quoi la théorie des relations humaines peut- elle

être utile à notre thème ? Quels rapprochements

peut-on établir entre cette théorie et le mode de communication

et de management de la CNSS ?

La théorie des relations humaines permet d'envisager

une approche de la communication dans une perspective plus large. Ainsi,

celle-ci prend en compte l'entreprise dans toutes ses dimensions et

manifestations. L'objet de cette étude étant une analyse des

pratiques communicationnelles et managériales, il nous paraît

convenable de nous intéresser aux différents actes posés

par l'entreprise, qui peuvent avoir un impact sur le public interne mais

également sur les représentations que le public externe se fait

d'elle.

Le choix des relations humaines comme cadre théorique

d'étude de la CNSS se justifie alors à plus d'un titre :

Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans la

problématique, la CNSS est confrontée à de nombreuses

difficultés en terme de circulation de l'information. Il en

résulte des répercussions négatives sur le niveau de la

motivation et sur le rendement du personnel. Cet état de fait

entraîne surtout des coûts cachés liés aux retards et

absences des agents. Il semble donc impérieux, face à un tel

constat, de déceler les différentes causes d'insatisfaction

liées au système communicationnel et managérial actuel

afin de les prendre en compte dans le cadre des recherches de solutions.

Très souvent en effet, beaucoup de dirigeants pensent

qu'il faut « laisser du temps au temps » afin que

tout entre dans l'ordre. Ils oublient peut -être qu'un problème

qu'on garde au congélateur ne se transforme jamais en glaçons de

paix, d'amour et de détente. Il en ressort plus chaud que jamais. Opter

de laisser faire le temps, c'est donner du temps au problème de grossir

et de pourrir entraînant du coup dysfonctionnement, mécontentement

et mauvaise prise de décisions. Cette vision matérialise toute

l'importance de la théorie des relations humaines.

Ensuite, la théorie des relations humaines, par les

structures plus flexibles et plus organiques qu'elle peut engendrer,

privilégie une communication verticale bidirectionnelle. Cette

communication repose sur la qualité de la relation entre le travailleur

et son supérieur. La communication dans l'entreprise devient autant

ascendante que descendante. Sa principale fonction devient relationnelle. Il se

trouve cependant que cette dimension n'est pas suffisamment prise en compte

à la CNSS vu que la communication est essentiellement

linéaire.

Dans le domaine du management, la théorie des relations

humaines nous apprend que le comportement des agents peut être

influencé par le groupe auquel ils appartiennent. La CNSS, conçue

comme une entreprise met également en évidence ce constat. Elle

vit grâce au travail de ses employés. L'agent qui fait partie de

cette organisation est un individu qui a une vie en dehors de celle qu'il

mène dans son lieu de travail. De ce fait, son rendement peut-être

conditionné par les influences des évènements qui

surviennent dans son vécu

quotidien (naissance, mariage, décès)...

Lewin, nous l'avons vu, a axé sa réflexion sur

la dynamique des groupes. Celle-ci est la combinaison de l'ensemble des

énergies et processus conscients ou inconscients qui se déroulent

au sein d'une organisation et qui permettent de l'appréhender comme une

seule entité. Elle fait ressortir l'idée de cohésion.

La CNSS organisée en plusieurs sections semble bien

répondre à ce principe. Mais seulement, pour mener à bien

une activité dans une organisation, encore faut-il savoir à qui

et comment présenter ses idées. Pour cette raison, et au regard

de nos objectifs d'étude, nous insisterons particulièrement sur

deux composantes essentielles de la théorie des relations

humaines : la motivation et

l'implication des salariés.

Ø La motivation au

travail : Elle est liée à la satisfaction et

à la concordance entre ce que le salarié attend du travail et ce

que le travail est susceptible de lui apporter. C'est donc le goût que le

travailleur a de le faire, la mesure dans laquelle il s'y implique, la

persévérance, la continuité de l'effort qu'il consent. La

motivation résultant de la satisfaction, elle englobe les quelques

éléments suivants : le travail lui-même, le niveau

économique qu'il représente, les relations dans lequel baigne le

salarié... A la CNSS, il y a cependant des frustrations, une absence de

valorisation du travail, des conflits ce qui abouti finalement à la

démotivation des agents.

Ø L'implication : A la CNSS,

très souvent, les informations sont la chasse gardée des

directions et des groupes de certains cadres au détriment des agents. Un

peu comme si les résultats obtenus ne dépendaient que de leurs

seules compétences. Or la dynamique d'une entreprise est

couronnée par l'ensemble des énergies et la contribution de

chacun. Les entreprises qui gagnent sont celles qui cultivent l'esprit

collectif pour parfaire la réalisation d'un projet en impliquant des

hommes dans le développement des stratégies et l'ensemble des

objectifs poursuivis. La prise en compte de leurs besoins et attentes

étant un levier pour obtenir cette implication et donc gagner en

performance

Au regard de ces deux réalités, on

s'aperçoit qu'il y a deux types d'activités dans lesquelles les

agents de la CNSS interviennent :

-Le Faire : l'activité de production, de fabrication,

de transformation, d'installation, de conception...

- L'Agir : Il est relatif aux actions sur les hommes en

eux-mêmes (le management fait partie de ce domaine). Lorsqu'il y a une

divergence entre le Faire et l'Agir, cela peut aboutir à la restriction

des initiatives, la dépersonnalisation de la relation de

travail,l'anonymat, le découragement, la baisse de productivité,

l'inquiétude ... Tout ceci instaure une méfiance

générale.

Pour bien fonctionner le rouage a donc besoin d'une

information et d'une communication optimale. C'est dans cet esprit que

Wieman J. M. et Harisson R.P. (1983) déclarent

ceci: « La communication, en particulier la communication

directe inter personnelle est l'âme des organisations. Quand des

employés se trouvent engagés dans un processus de communication

inter personnelle efficace, ils augmentent leur propre sentiment de bien

-être et d'efficacité »18(*)

A partir de ce qui précède, il s'agira pour

nous, après le diagnostic du mode de communication, de faire ressortir

l'influence des pratiques communicationnelles de la CNSS sur le management de

cette organisation.

III-2) CADRE CONCEPTUEL

III-2.1 La communication

Alors qu'informer vient du latin informare, donner

forme, façonner l'esprit, communiquer, du latin communicare

signifie mettre en commun, être en contact avec. La communication

suppose alors des implications subjectives nécessitant de se

préoccuper des modes de réception, d'appropriation du message.

Pour Neveu Eric : « Informer

est surtout du ressort de la technique, communiquer est un problème de

relations humaines »19(*).

Au niveau de l'organisation stricto sensu, malgré

l'infinité des définitions, nous retiendrons celle de Bernard

MIEGE qui nous semble la plus complète au regard de nos objectifs

d'étude. On peut en effet admettre avec cet auteur que la communication

dans les entreprises poursuit trois (03) objectifs:

-Forger une identité forte et valorisée de

l'entreprise

-Aider à l'émergence d'un nouveau management du

travail

-Participer à la modernisation de la production, des

conditions et des structures de production.20(*)

III-2.2 La communication interne

Selon de nombreux auteurs, la communication interne est

l'ensemble des flux d'information à l'intérieur d'une

organisation. Mais on peut avancer avec Claude Duterme

qu"elle se réfère de plus en plus ces dernières

années à une dimension plus construite, une action volontaire au

sein de l'entreprise; la gestion de l'information et dans sa version la plus

élaborée la recherche de consensus autour de ce qu'on appelle la

culture d'entreprise »21(*)

Pour certains universitaires réputés du domaine

des théories organisationnelles, la communication et l'organisation sont

indissociables. Ainsi, selon Norbert Wienert" Tout

organisme est cohésionné dans son action grâce à la

possession des moyens qui permettent d'acquérir, d'utiliser, de retenir

et de transmettre l'information »22(*). L'organisation doit donc

accorder une place centrale à la communication parce que la structure,

l'étendue et l'ampleur des activités des organisations sont

presque entièrement déterminées par les techniques de

communication.

Dans sa composante managériale, la communication

interne a pour rôle d'encourager les compétences d'écoute,

de faire circuler l'information, de promouvoir l'esprit de coopération,

en un mot de développer le sens du collectif. Autrement, le pré

carré reprend ses droits. Sans une réelle communication interne,

l'organisation se transforme en champs libre des rumeurs, parfois

incontrôlables et nuisibles. Il y' a alors beaucoup de bruit, mais

peu de fruits.

III-2.3 Le Management

« Le management est une activité humaine

et sociale visant à stimuler les comportements, à animer des

équipes et des groupes, à développer les structures

organisationnelles et à conduire les activités d'une organisation

en vue d'atteindre un certain niveau de performance ».23(*) Définition de

Jean-Michel Plane. De ce point de vue, le management se

différencie assez nettement de la gestion qui fait plutôt

référence à la recherche de l'allocation optimale de

ressources rares.

Derrière l'appellation "management", on

retrouve donc l'idée d'organisation, de rigueur et d'efficacité,

choses dont la finalité est l'obtention de résultats meilleurs.

Le manager est un artiste, un créateur dont le principe est de savoir et

de prévoir, conquérir et fidéliser l'intérêt

d'un certain public pour un certain produit ou service. Le management de ce

fait s'oppose à l'amateurisme et à l'imitation.

Selon le père du management moderne, Peter

Drucker : « La tâche du manager (et du

management) consiste à créer un ensemble plus vaste que la somme

de toutes les parties(...)En procédant par analogie, on pourrait le

comparer au chef d'un orchestre symphonique, qui, par son effort, son

inspiration et sa direction, fait en sorte que les bruits émis

individuellement par chaque musicien se transforment en un tout musical vivant.

Mais le chef d'orchestre dispose de la partition du compositeur. Il n'en est

que l'exécutant, tandis que le manager est à la fois compositeur

et chef d'orchestre »24(*)

La communication joue un rôle irremplaçable

justement; en matière de management. Elle permet de résoudre les

problèmes fonctionnels, opérationnels et relationnels et de

satisfaire les salariés pour une plus grande motivation. Pour

Jean-Marie Peretti : « Nous

réalisons que l'entreprise de demain ne pourra remplir sa mission et

atteindre ses objectifs que si elle améliore sa faculté à

communiquer, à informer et à faire

participer »25(*)

Cette définition fait intervenir une donnée

stratégique pour l'organisation : la culture d'entreprise. Il

s'agit d'un ensemble d'idées, de croyances, de traditions, de valeurs et

de connaissances sur les quels les travailleurs se basent, fixent leurs

objectifs, consolident leur groupe, leur solidarité...

La dimension qui intéresse l'organisation, c'est celle

invisible et inconsciente. Cette dimension relève de l'ordre des

représentations, à savoir le sens que les membres des

différentes catégories socioprofessionnelles veulent donner aux

décisions qu'ils prennent, aux actes qu'ils posent, la raison de croire

en ce qu'ils font... La culture d'une organisation constitue alors un

modèle complexe de croyances et d'espérances partagées par

ses membres. La circulation de tous ces éléments se fait par le

biais de la communication.

III-2.4 L'organisation

Selon F. Gortner et

al : « La définition formelle la plus

utilisée d'une organisation est la suivante: un groupe de personnes

engagées dans des activités spécialisées et

interdépendantes en vue d'atteindre un but ou réaliser une

mission commune »26(*)

Une entreprise, une association une école, un parti

politique sont donc des organisations. Les organisations possèdent des

traits communs et se différencient d'autres regroupements sociaux comme

les foules ou la famille. Une première caractéristique des

organisations s'est d'être orientées vers un but : (produire

des biens, instruire, former...). Les organisations pour répondre

à leurs missions doivent assurer la coordination des actions

individuelles. Ainsi, Réné Lourau affirme

que : « définir rationnellement une organisation par

les services qu'elle rend ou est censée rendre n'est pas suffisant. Il

faut aussi tenir compte du fait qu'elle produit des modèles de

comportements, entretien des normes sociales, intègre ses usagers au

système social »27(*)

Cela suppose des réseaux de communication entre

les personnes et les services, des processus d'information et de prise de

décisions, des règles internes de fonctionnement

(contrôle, gestion, etc.), des principes de

réalisation du travail ( procédures, notes, méthodes

particulières) et de son contrôle...

Dès lors que leurs objectifs stratégiques se

modifient, les entreprises doivent s'interroger en permanence sur l'adaptation

de leur structure. Il y a grand intérêt à suivre les

grandes tendances d'évolution actuelle des organisations, qui

sont :

Les structures plates caractérisées par la

réduction du nombre de niveaux hiérarchiques et qui

permettent :

-d'accélérer la circulation de l'information,

notamment verticalement (puisque les lignes hiérarchiques sont

courtes)

-d'accroître la responsabilité des

collaborateurs

-de faciliter la prise de décision rapide

-de renforcer la qualité du management par la pratique

de la délégation

IV-METHODOLOGIE

Le choix de la CNSS pour la présente étude n'est

pas fortuit. Structure en charge de la gestion du régime de

sécurité sociale, elle fait l'objet d'une grande attention autant

des employeurs que des employés.

En ce qui concerne la protection sociale stricto-sensu, le

Burkina Faso connaît la présence de deux types de

structures : celles étatiques/para étatiques et celles

privées.

Les structures étatiques et para étatiques sont

constituées de la CNSS et de la Caisse Autonome de Retraite des

Fonctionnaires (CARFO). La CNSS oeuvre pour la protection sociale des

travailleurs du secteur privé tandis que la CARFO s'occupe des agents de

la fonction publique civile et militaire. Ces deux structures sont en principe

fondées sur la contribution de tous pour la protection de chacun.

Quant aux structures privées, elles regroupent les

sociétés d'assurance. Elles sont fondées sur

l'épargne d'aujourd'hui de chacun pour sa protection personnelle et

celle de sa famille nucléaire, pour demain. Ce sont des

sociétés purement commerciales.

Au regard de cette situation, il convient alors de comprendre

comment s'opère la dynamique interne d'une structure aussi importante

dans le tissu socio-économique.

Ainsi, pour ce mémoire, quatre (04) techniques de

recueil des données ont été utilisées :

-La recherche documentaire

-L'observation participante

-L'enquête par questionnaire

-L'entretien semi-dirigé

La recherche documentaire s'est attelée à faire

le point de la littérature relative à notre sujet d'étude.

L'observation participante directe a porté sur les diverses

manifestations de la communication interne et du management au sein de la CNSS.

Quant aux sondages par questionnaire et aux entretiens, ils ont servi à

recueillir les avis et les perceptions des différents acteurs de la CNSS

sur la problématique de notre thème d'étude.

IV-1 LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

A propos de recherche documentaire, plusieurs

bibliothèques nous ont fourni de précieux ouvrages. Ainsi,

avons-nous eu recours à la bibliothèque du département

Communication et Journalisme, au Centre Culturel Français, au Centre

Culturel Américain, au Centre d'Information et de Recherche sur le

développement, à la bibliothèque de la CNSS, etc.

Au sein de l'organisation, nous avons consulté des

rapports d'audit, des projets de stratégies de communication...Tous ces

documents nous ont servi de balises. En outre, des mémoires sur la

communication ou le management, des journaux, des documents de l' Association

Burkinabè pour le Management de Qualité (ABMAQ), des ouvrages

divers, nous ont aidé dans notre entreprise.

Pour tous les domaines de cette étude, Internet a

également constitué une importante source de collecte

d'informations.

IV-2 L'OBSERVATION PARTICIPANTE

Si les pratiques peuvent être

révélées par l'administration d'un questionnaire

écrit et par des entretiens, l'observation permet d'appréhender

d'autres aspects de la communication et du management. Depuis l'école de

Palo Alto, les plus grands théoriciens s'accordent à

reconnaître que « tout est communication ».

Ce n'est justement que par une observation minutieuse qu'on peut un tant soit

peu, catégoriser un style de management, déceler les failles d'un

système de communication...

Pour aborder son terrain, le chercheur a plusieurs

possibilités. La plus courante mise en oeuvre par les ethnologues

à la suite de l'anthropologue Malisnowski, consiste

à participer au plus près possible de la vie locale tout en

observant attentivement tout ce qui s y passe. C'est cette posture qui est

appelée : « observation

participante ». De l'avis du Pr Serge Théophile

Balima et de Marie-Soleil

Frère : « Le but de la démarche

est de voir, de sentir, d'éprouver soi même ce que les autres

voient, sentent, éprouvent. Il s'agit de vivre de l'intérieur la

culture, le milieu que l'on cherche à

connaître ».28(*) Notre observation est donc dite in situ. (en

situation). Cette stratégie nous a permis de décrire et de

comprendre les comportements, les attitudes, les activités et les

manières de faire de notre échantillon. Pour notre

démarche, nous avons opté pour l'approche localisée. Ce

choix se justifie par le fait que notre objet consiste en une étude

thématique précise :(l'analyse critique des pratiques

communicationnelles et managériales).

Concrètement, notre observation s'est faite tout au

long du processus de recherche et durant le stage de deux mois (25 janvier-25

mars 06) effectué au service de communication et de relations

extérieures (COMREX) de la CNSS. Au cours de ce temps, nous avons

noué des contacts, eu des entretiens informels avec des

personnes-ressources, pris connaissance de l'organisation et du fonctionnement

de la CNSS. Nous avons également observé les modes d'actions du

COMREX, jaugé de l'importance accordée à la communication

interne dans cette organisation, etc. Cette observation était de nature

psychosociologique et managériale

La dimension psychosociologique renvoyait aux individus et

groupes d'individus qui oeuvrent dans l'organisation et des relations qu'ils

entretiennent entre eux. Cet aspect est ordinairement étudié via

les thèmes de la motivation, des conflits, du style de management, de la

culture organisationnelle, ...

La dimension managériale visait à observer les

modes de définition des objectifs stratégiques et

opérationnels, les procédures de prise de décisions, la

coordination des mécanismes de contrôle... En fait, lorsqu'on

parle des organisations, l'on doit nécessairement y voir les hommes car

les structures, les équipements n'existent que par les êtres

humains.

IV-3 L'ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE

Comme l'expliquent R. Quivy et L. Van

Campenhoudt, l'enquête par questionnaire

« consiste à poser à un ensemble

de répondants, le plus souvent représentatif d'une population,

une série de questions relatives à leur situation sociale,

professionnelle ou familiale, à leurs opinions, à leur attitude

à l'égard d'opinions ou d'enjeux humains et sociaux, à

leurs attentes, à leur niveau de connaissance ou de conscience d'un

événement ou d'un problème, ou encore sur tout autre point

qui intéresse les chercheurs. L'enquête par questionnaire à

perspective sociologique se distingue du simple sondage d'opinion par le fait

qu'elle vise la vérification d'hypothèses théoriques et

l'examen de corrélations que ces hypothèses suggèrent. De

ce fait, ces enquêtes sont généralement beaucoup plus

élaborées et consistantes que ne le sont les sondages

(...) »29(*)

Sangaré/ Compaoré Nestorine

ajoute pour sa part que : «

échantillonner, c'est choisir une partie (échantillon) d'une

population pour la représenter. Quand la population choisie est

homogène, on peut extrapoler ou généraliser les

conclusions de l'enquête réalisée sur un

échantillon ».30(*) C'est à la

lumière de toutes ces définitions, que nous avons

administré le questionnaire à 103 agents de la CNSS siège(

Directeurs, Chefs de service, de section et les simples agents) sous Idrissa

Zampaligré. En son temps, nous avions entrepris de rencontrer le

Directeur Général en personne. Mais pour des raisons de

calendrier, nos tentatives sont restées vaines.

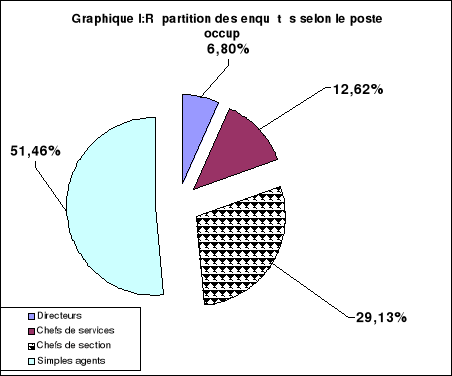

Concrètement, notre enquête a donc

concerné 07 directeurs centraux, 13 chefs de service, 30 chefs de

sections et 53 simples agents ou agents d'exécution.

En dépit du changement directorial, nous pensons que

les données recueillies sont conformes à la

réalité. En vérité, à la CNSS, comme l'ont

affirmé de nombreux responsables, les problèmes de communication

sont structurels. Le nouveau DG hérite donc de vieux problèmes

qu'il va falloir résoudre.

Voici comment se présentent les données

de notre échantillon:

Source : Enquête de terrain

Source : Enquête de terrain

Sur un effectif total de 286 agents à la date du 31

janvier 2006, selon les statistiques de la Direction des Ressources Humaines

(DRH), 103 représente un taux de 36,01%. Ce pourcentage peut

paraître insuffisant, mais nous sommes guidés par un souci de

représentativité. Notre population-cible a été

retenue sur une base non-probabiliste. « Les échantillons

non probabilistes ne sont pas choisis au hasard mais sur la base de

critères précis. Le hasard du sens commun dont il est question

ici, diffère du hasard probabiliste ».31(*) Concrètement, il s'est

agit pour nous d'établir le parallèle entre la vision des

managers et celle des exécutants.

Notre choix de limiter le sondage aux seuls agents de la CNSS

se justifie par le caractère de notre étude qui se veut

strictement interne.

Pour le questionnaire, nous avons une alternance de questions

ouvertes et de questions fermées. L'objectif c'est de permettre aux

enquêtés d'aller au « fond » de leur

pensée. Pour cela, nous avons retenu l'administration directe

(L'enquêté rempli lui même le questionnaire). On

espère éviter ainsi toute influence. La collecte des

données s'est faite à la CNSS pendant les heures de service

Pour les besoins de notre étude, nous avons opté

spécifiquement pour l'échantillon en boule de neige. Dans cette

technique, il s'agit d'ajouter à un noyau d'individus

considérés influents (ici les managers), tous ceux qui sont en

relation de parenté, d'amitié, de travail ... avec eux (ici, le

reste du personnel). On dégage alors un système de relation

existant au sein d'une population ou d'une organisation. L'échantillon

en boule de neige permet d'analyser le comportement des individus par rapport

à la structure sociale dans la quelle ils vivent. La présence de

l'interaction permanente permet ainsi de ne pas les considérer comme

détachés de leur contexte social.

. Cette technique nous a permis d'établir des rapports

de corrélation ou d'opposition des sondés sur la

problématique de la communication interne dans le management de leur

entreprise.

Concrètement, le questionnaire est structuré en

quatre grandes parties :

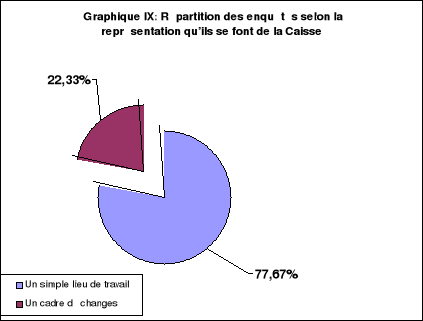

La première partie consacrée à l'image

et au climat internes se veut une jauge de l'ambiance de travail à la

CNSS de façon générale.

Elle vise également à faire le point des

perceptions que les agents de la caisse ont de leur organisation. Cela nous

paraît nécessaire dans la mesure où l'on sait qu'un bon

climat de travail et une bonne image interne sont des facteurs réels de

motivation. L'image interne en particulier quand elle est jugée

« bonne », peut agir sur l'individu et faire en

sorte qu'il appréhende son cadre de travail en terme de lieu

d'épanouissement.

La deuxième partie est axée sur l'organisation,

les moyens et les orientations de la communication interne. Elle cherche

à mieux cerner tous les canaux et outils utilisés par la CNSS

dans sa communication interne.

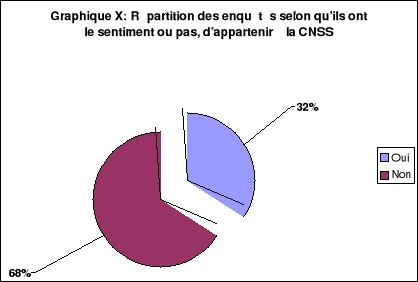

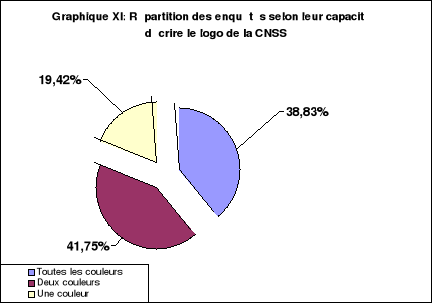

La troisième partie se focalise sur le management et la

culture d'entreprise. Dans les grandes lignes, elle nous permet d'avoir une

idée précise de la nature des relations interpersonnelles, du

mode d'exercice de l'autorité au sein de la CNSS, du sentiment

d'appartenance ou non à la « maison »...

Enfin la dernière partie est réservée aux

propositions des agents pour de meilleures pratiques communicationnelles et

managériales à la CNSS.

PRESENTATION DES VARIABLES

D'une manière générale, est

considérée comme variable toute caractéristique de

l'environnement physique et social, tout comportement dont les manifestations

peuvent avoir un impact sur l'équilibre général.

Définie ainsi, une variable est un caractère qui peut prendre des

valeurs différentes en grandeur et en intensité, qualitativement

et quantitativement.

Pour le cas spécifique de la CNSS, nous avons retenu

trois variables : le poste occupé, l'ancienneté dans le

service et le niveau d'instruction.

-La variable « poste

occupé »

Dans une entreprise, le poste occupé joue un rôle

primordial dans le comportement et les représentations des agents. Selon

que l'on soit Directeur Général ou agent de liaison, on n'a pas

toujours la même lecture des évènements marquant la vie de

l'organisation. Dans le cas de la CNSS, cette variable nous permet justement de

comprendre la spécificité de chaque poste et d'entrevoir les

interactions possibles.

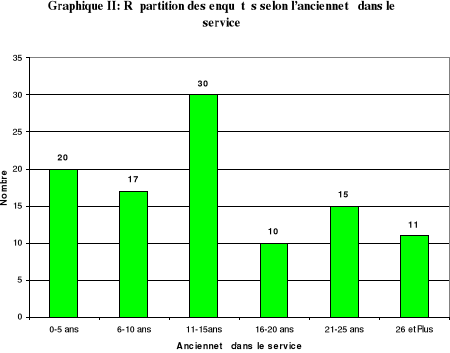

-La variable « ancienneté dans le

service »

Dans sa conception actuelle, la CNSS comprend une

variété d'individus qui n'ont pas la même

ancienneté. Il y en a qui sont à leurs débuts tout comme

ils s'en trouvent qui ont connu plusieurs phases d'évolution ou de

mutation de la structure. L'ancienneté dans le service peut être

un élément moteur d'une certaine vision des choses. La

répartition selon le nombre d'années de service est la

suivante :

Source : Enquête de terrain

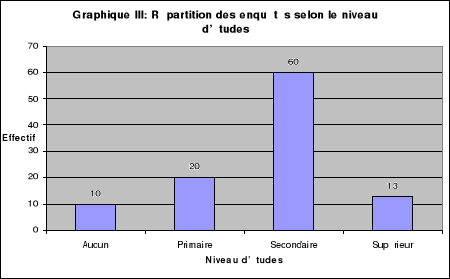

-La variable « niveau

d'études»

Ici, il s'agit de savoir qui a le niveau du primaire, du

secondaire, du supérieur ou encore aucun de ces trois niveaux.

Evidemment, lorsque nous parlons « d'aucun

niveau », nous nous fondons sur le système d'enseignement

classique. Il s'agit exactement de ceux qui ne sont pas allés à

l'école. Cela ne veut cependant pas dire qu'ils sont dépourvus

d'instruction. Notre objectif ici, c'est juste de disposer d'une variable

opératoire. A la CNSS, le niveau d'instruction permet

d'appréhender différemment les réalités. De

façon concrète, voici comment se présente le niveau

d'études de notre échantillon :

Source : Enquête de terrain

En définitive, la répartition en variables

correspond à une autre de nos préoccupations: il s'agit de voir

quel est leur impact sur les individus dans le contexte de notre cadre

d'étude. Il importe pour nous de voir si ces variables constituent des

facteurs de variation en ce qui concerne la façon dont les agents de la

CNSS appréhendent les faits et choses.

IV-4 L'ENTRETIEN

A la CNSS nous avons utilisé exclusivement l'entretien

semi-dirigé individuel auprès de 20 décideurs.(Directeurs,

Chefs de service et de section). Cet effectif s'explique : les entretiens

sont généralement indiqués pour l'étude d'une

micro-population. Nous nous sommes limités à ces derniers parce

que la communication interne est mise en oeuvre par la hiérarchie en

fonction des objectifs poursuivis. Dès lors, il s'est agit de

récolter la vision de ceux qui sont chargés de piloter la

communication interne de la CNSS.

Les entretiens se sont déroulés dans les

bureaux et ce, grâce à des rendez-vous préalables. Les

personnes ciblées à travers un certain nombre de questions

ouvertes, nous ont fourni des éléments de réponse sur ce

qu'elles pensaient de la communication interne de la CNSS, de son apport dans

le management des ressources humaines, de leur perception de l'importance du

COMREX et des interactions entre elles et cette structure... L'entretien nous a

permis d'engager un contact direct avec nos interlocuteurs. Ce climat a

favorisé des échanges plus vivants.

La possibilité de laisser parler les acteurs principaux

de notre population d'étude tout en opérant des

réaménagements et des réadaptations, a été

une des opportunités que nous a offerte la technique dans ce cas

précis. L'entretien en effet, nous a permis d'avoir une idée

assez précise des préoccupations majeures des travailleurs de

la CNSS en termes de communication interne et de management. Et que dire de la

possibilité de confronter ce que l'on a observé (les pratiques)

avec ce que les gens en disent (leurs représentations) ?

En réalité, l'entretien est plus qu'une

extraction d'information. C'est une situation sociale complexe basée sur

l'interaction entre deux personnes (l'intervieweur et l'interviewé). Le

but de l'entretien dit qualitatif est de permettre à l'interviewé

d'exprimer son point de vue, son expérience, sa propre logique... et ce

en le laissant libre de choisir le vocabulaire, le mode d'expression, l'ordre

qu'il veut...

La différence principale entre le questionnaire et

l'entretien est, comme écrit A. Blanchet, que :

« le questionnaire provoque une réponse »

alors que « l'entretien fait construire un

discours ». Par ailleurs, poursuit cet auteur,

« lorsque le sujet répond à un sondage, rien n'est

dit du contexte dans lequel les réponses sont formulées ni les

critères de jugement qui les sous-tendent »32(*)

Pour nos différents entretiens, nous avons choisi la

prise de notes. Cette technique nous a permis de mettre davantage en confiance

nos interlocuteurs, de leur donner la garantie sur le caractère

totalement anonyme de la recherche et surtout de « libérer

leur parole ». Dans notre carnet de notes, nous consignions les

choses essentielles remarquées, entendues, ressenties... Il s'agissait

non seulement d'écrire tout ce qui touche aux personnes observées

(l'accueil, les tics, les manies...) mais aussi tout ce qui

concerne le contexte et le décor dans lequel la situation se

déroule ( allure générale du bureau, relations

interpersonnelles, décoration du hall d'entrée de l'entreprise),

etc.

De plus, au moment de notre enquête, la CNSS

était accusée à tort ou à raison, de mauvaise

gestion dans les médias. Nous voulions donc observer plus de prudence en

évitant l'utilisation d `un enregistreur qui pourrait être

source de crispation et de méfiance. Nous craignions d'être

taxé d'espion roulant pour l'un au l'autre camp. Nos

préoccupations étaient et sont purement académiques.

LIMITES DE

L'ENQUETE

Les limites de l'enquête peuvent être de plusieurs

ordres :

-les réponses passionnées, agressives, ou tendant

à plaire ou à se faire remarquer

-Les limites liées à la compréhension des

items

-Les limites liées à l'auteur lui-même.

En effet, par notre simple présence, nous avons pu

provoquer des modifications dans le comportement des personnes

observées. C'est l'éternelle question de savoir si ce que nous

avons observé ou entendu ce serait déroulé de la

même manière à notre absence. Conscient donc de

l'éventualité que nous avons pu, partiellement au moins,

influencer le déroulement des évènements, nous nous sommes

attelés à recouper, vérifier et confronter nos diverses

observations. Tout ceci visait à tendre un tant soit peu vers

l'objectivité. Sans y prétendre !

Première

Partie :

LA CNSS : PRESENTATION, ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION

I- PRESENTATION DE LA CNSS

C'est en 1955 que fut créée ce qui allait

devenir plus tard la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

après plusieurs transformations. En effet, suite à l'application

du Code du Travail d'Outre-mer, une petite caisse dite caisse de compensation

des prestations familiales (une seule branche de la sécurité

sociale) fut installée à Bobo-Dioulasso avec un effectif de 20

agents.

La branche des accidents du travail et maladies

professionnelles fut mise en place en 1959 et celle des pensions en 1960. La

loi n° 13-72/AN du 28 décembre 1972 créait la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale en même temps qu'elle

procédait à un réaménagement des textes. Les

nouveaux besoins d'efficacité et de rapprochement des assurés

sociaux de leur Caisse ont rendu nécessaires des réformes qui ont

été entreprises au fil du temps. La Caisse Nationale de

Sécurité Sociale est placée sous une triple tutelle.

Techniquement, elle relève du Ministère du Travail et de la

Sécurité Sociale. Financièrement, elle est sous la coupe

du Ministère des Finances et du Budget. La Gestion elle, revient

au Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de

l'Artisanat.

La CNSS est régie par un Conseil d'Administration

tripartite de 12 membres comprenant :

· 4 représentants des employeurs,

· 4 représentants des travailleurs,

· 4 représentants de l'Etat.

Siègent également en qualité

d'observateurs au Conseil d'Administration deux représentants de

l'Association des Retraités Burkinabè et un représentant

du Ministère du Commerce. L'Assemblée Générale des

Sociétés d'Etat, présidée par le Président

du Faso, tient lieu d'assemblée générale des actionnaires,

approuvant la gestion du Conseil d'Administration.

Aujourd'hui, avec plus de 900 agents repartis sur l'ensemble

du territoire national, la CNSS est dotée d'une Direction

Générale, d'un Secrétariat Général, de cinq

Directions Régionales ( Bobo Dioulasso, Ouahigouya, Dédougou,

Fada N'Gourma, Ouagadougou), de neuf services provinciaux et de quatorze

guichets de paiement dans la plupart des localités.

La Direction Générale de la Caisse et son

Secrétariat Général sont assistés dans leurs

tâches par huit Directions Centrales spécialisées :

-Direction du Recouvrement et du Contentieux (DRC)

-Direction des Ressources Humaines (DRH)

-Direction Administrative, Financière et Comptable

(DAFC)

-Direction de l'Informatique et de la Statistique (DIS)

-Direction de la prévention, de l'Action Sanitaire et

Sociale (DPASS)

-Direction des investissements et de la Gestion

immobilière (DIGI)

-Direction centrale des prestations (DCP)

-Contrôle et gestion de l'Audit interne (CG-AI)

La caisse dispose également d'un

service Communication et Relations Extérieures (COMREX) rattaché

à la direction générale.

En son article 18, la constitution du

Burkina Faso stipule que : « (...) Le travail, la

sécurité sociale, la protection de la maternité et de

l'enfance... constituent des droits sociaux et culturels

(...) ». L'article 20 précise pour sa part

que : « L'Etat veille à l'amélioration

constante des conditions de travail et à la protection du

travailleur »

Au vu de ces différentes dispositions, la CNSS a pour

mission de gérer le régime de sécurité sociale

institué au Burkina Faso en faveur des travailleurs salariés. Un

régime de sécurité sociale est un système de

protection sociale obligatoire institué par l'Etat dans le but de

protéger le travailleur et sa famille contre les risques pouvant

provenir soit du travail, soit de la maladie, soit de la vieillesse ou du

décès.

Les prestations de la CNSS comprennent trois

branches :

Ø La branche des prestations familiales. Elle offre des

services de prestations familiales et de maternité.

Ø La branche des risques professionnels. Elle est

chargée des prestations en cas d'accident du travail et de maladie

professionnelle.

Ø La branche des pensions. Elle s'occupe des

prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès.

Ces branches sont complétées par une action

sanitaire et sociale.

Les ressources de la CNSS sont

constituées par :

-les

cotisations

destinées au financement des différentes branches du

régime de Sécurité Sociale

-les pénalités encourues pour cause de retard

dans le paiement des cotisations ou dans la production des

déclarations nominatives de salaire;

- le produit des placements des fonds de la CNSS;

- les dons et legs.

La structuration de la CNSS donne une idée

de la taille et de l'importance de l'organisation. Ceci suppose l'existence

d'une communauté de personnes faisant partie intégrante de son

environnement interne. La nécessité s'impose pour ce qui est de

l'utilisation de supports de communication appropriés pour faire

fonctionner tout son rouage interne.

Cette communication aide à la coordination des

activités dans le but d'atteindre les objectifs fixés par la

Direction Générale. Ce qui nous amène à dire que la

communication est à l'entreprise ce que la circulation sanguine est au

corps humain !

Dans le souci de mieux cerner tous les contours de cette

première partie, nous essayerons d'identifier les outils de

communication utilisés par la CNSS.

II- Organisation de la Communication

A la CNSS, la communication est du ressort du service

communication et relations extérieures (COMREX). Placé sous

l'autorité d'un chef, le COMREX est chargé :

-de réunir et de conserver toute documentation relative

à la sécurité sociale

-de gérer la bibliothèque de la CNSS

-d'élaborer l'organe d'information de la CNSS (qui

n'existe plus)

-d'étudier et de mettre en place des moyens

d'information autres que le journal

-d'assurer un rôle de conseil aux services de la CNSS en

matière de communication externe (présentation des

imprimés, aménagement, accueil dans les guichets)

- de diffuser auprès des partenaires sociaux notamment

des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs des

documents nécessaires à leur information

- d'assurer le suivi des relations avec les institutions

nationales, régionales et internationales spécialisées en

matière de sécurité sociale et de santé au

travail

A l'analyse, on se rend compte que le terme «

Relations Publiques » conviendrait mieux

dans la mesure où l'accent est plus mis sur la communication externe,

c'est-à-dire, faire connaître la CNSS ainsi que les prestations

diverses qu'elle peut offrir aux usagers

En principe, le COMREX s'occupe de deux volets en

matière de communication :

II-1 La communication interne

Elle est théoriquement basée sur

l'amélioration des relations interpersonnelles et interprofessionnelles