|

DEDICACES

Avec la Grâce du Très Haut sans qui rien

n'aurait été possible aujourd'hui...

A SAVOU, ma mère ; tu n'auras jamais

tort d'avoir toujours cru en moi et d'avoir fait de moi ce que je suis

devenu.

A mon PERE, pour la rigueur qui m'a

façonné...

A mes frères Blandine, Guy Patrick, Diane Olive,

Marie Emma, Yannick Larry, Loïc Jeffrey, je vous serai toujours

reconnaissant de tant d'affection et de sacrifices consentis, quelle chance

ai-je de vous avoir ?!...Et toute ma famille

A mes `'frères'' Hugues et

Ismaël pour tous les moments de joie, de peine et de

galère. Nos dreams deviennent de plus en plus réalité et

le `'HIT'' a sans doute commencé son envol vers les

sommets, soyez prêts !

Sheila, pour ton soutien sans faille et tout

ton amour, trouve ici l'expression de toute ma gratitude ainsi que mon amour

réciproque

A Lamine et Mariétou

Kamara, remerciements infinis pour avoir fait de moi un

privilégié par vos soins affectueux...J'ai des larmes que je ne

peux retenir !

A Lysiane, Marcelle, Ginette, Raïssa,

formidables et spéciales que vous êtes, si vous n'aviez pas

été là, il aurait fallu vous créer. Gros

bisous !

A Bernardin, Jeanne et ses

frères, Stan, Judy, Tidiane,

A Cynthia, , Marlène, Tina, Gali, Alix, Anouchka,

encore merci pour vos leçons de sympathie

A mes amis d'Awendjé...

A tous les membres du

« Kongossa » de la 8 C,

particulièrement Khassim, Lamine `'Niak'', Francis, Guy Blaise

`'Kirikou'' sans oublier mon grand, Simon.

A tous ceux que j'aurais `'oublié'', faute de place,

sachez que je vous porte dans mon

A tous les braves et valeureux agriculteurs qui ont

été victimes du péril acridien, sans oublier tous ceux

(agents, techniciens et volontaires) qui ont contribué à mener la

lutte.

Une pensée très pieuse pour vous tous qui

êtes déjà partis ; une spéciale pour ma

grand-mère Alphonsine `'Kaka'', tu aurais du voir ton Petit papa

aujourd'hui. Je ne t'oublie de là où tu es Taylor, ton vide ne

sera jamais comblé dans la famille. Toi non plus, Michel Wabo, durant

tout mon séjour à l'ENSA, ton souvenir m'est resté

gravé. Que Dieu vous garde !

I. REMERCIEMENTS

A l'issue de ce modeste travail qui couronne notre passage

à l'ENSA, qu'il me soit permis ici d'adresser mes sincères

remerciements à tous ceux là qui de loin ou de près y ont

joué un rôle :

· Pr. Papa Ibra Samb et Dr. Abdoulaye Dramé

respectivement Directeur et Directeur des études de l'ENSA, et à

travers eux, l'ensemble du corps professoral et du personnel de

l'école.

· Messieurs Moussa Fall et Alioune Coly anciens Directeur

et Directeur des études qui m'ont permis d'intégrer cette

école et de réaliser un rêve d'enfance.

· Dr.Saliou Ndiaye, Chef du Département `'PV'', le

grand frère avant d'être l'enseignant, toujours là, avec

les mots qui suffisaient, quand il le fallait.

· La Direction de TROPICA SEM et particulièrement

à Dr. Rémi Nono-Womdim pour m'avoir ouvert les portes de la

station `'Baobab'', sans jamais ménager aucun effort pour m'assurer les

conditions de travail les meilleures. En plus de la rigueur scientifique, de la

disponibilité....Je garde en admiration le charisme du Chef mais surtout

la grande sympathie d'un Aîné.

· Dr. Alain Palloix de l'INRA pour son importante

contribution à ce travail et son action dans la recherche sur les

piments. J'ai été honoré de travailler avec un

spécialiste de renommée mondiale.

· Tous les membres du Jury pour l'honneur que vous me faites

d'évaluer ce travail

· Mamadou Sarr et Fatoumata Coly, mes `'compagnons

techniques'' pour tout leur soutien dans ce travail. Et à travers eux,

l'ensemble du personnel de la station de Keur Ndiaye Lô pour m'avoir

intégré vraiment comme un des leurs.

· Monsieur Ibrahima Diop de la maintenance, messieurs Hann

et Fall, sans oublier madame Faye de la bibliothèque, monsieur Ibrahima

Bâ et tout le personnel de l'ENSA.

· Ma `'Promo'' d'origine, la 19e, d'abord.

Ensuite à ma `'Promo'' d'adoption, la 20e pour tous les

moments communs de dur labeur mais surtout pour l'ambiance formidable. Mention

spéciale à mes confrères `'PV 2004'' ; Sémou,

Seyny, Bassirou et Halimatou

· L'ensemble de la Communauté

étrangère ; Carole, Stella, Noëlla, Djihane, Les

`'Centro'', Ali, Christian, Fanéli, Barry

· A tous mes anciens particulièrement Nicolas

Bassène, Francis Bouba, Richard, Toka, Yves, .. et Mes cadets, Iso

Diatta, Ndiaga, Nabou, Bintou., Modou Marie et tout le reste

II. Résumé

Le piment doux (Capsicum annuum L.) est une plante

maraîchère de grande importance connue et cultivée de par

le monde. Son adaptation à des conditions tropicales chaudes et humides

pose cependant des problèmes en ce sens que la chaleur humide et la

forte pression parasitaire qui y sont relatives affectent grandement la

culture. D'où la nécessité de développer des

variétés dites tolérantes à cet environnement.

Pour ce faire, la sélection d'un matériel

adapté passe par l'intégration de caractères de

résistance et d'adaptation portées par une espèce voisine,

en l'occurrence C. chinense réputée tolérante car

présentant d'intéressantes caractéristiques en saison

pluvieuse.

En conditions d'hivernage, il a été

procédé à l'évaluation et la caractérisation

d'une quarantaine de génotypes, produits de la première

génération d'un rétrocroisement ou backcross de plusieurs

lignées de populations d'origines diverses.

Il ressort de notre analyse que dans l'ensemble (93 %), tous

les génotypes ont démontré un comportement positif

généralisé du point de vue de l'adaptation et donc de la

tolérance à la chaleur humide. Les résultats

suivants :

*Deux niveaux de vigueur ; bonne vigueur (49 %) et

vigueur moyenne (44 %),

*10 % de levée tardive,

*Un rythme de croissance et un niveau d'encombrement moyens

supérieurs à la moyenne des témoins,

*88 % des génotypes présentaient une

précocité de floraison,

*La fructification est normale pour 62 % de l'ensemble du

matériel et le poids moyen des fruits est fort appréciable,

*Du point de vue de leur conformation, les idéotypes

recherchés constituent la grande majorité des fruits obtenus

à raison de 67 % de carrés de type `'Yolo'' et 31 % de demi-longs

de type `'Lamuyo''.

Sur la base de ces indicateurs quelques génotypes ont

été `'choisis'' pour affiner davantage la sélection par

conséquent une meilleure fixation des caractères de

tolérance et d'adaptation aux conditions tropicales chaudes et

humides.

Mots-clés :Capsicum annuum,

Capsicum chinense, adaptation, résistance, hivernage,

backcross

III. Abstract

Sweet pepper (Capsicum annuum L) is an important

fruit vegetable widely known and grown in the world.

However in hot and humid tropics, sweet pepper is susceptible

to all kinds of diseases and the too heavy rainful is harmful to the crops, for

it causes poor fruit set and rotting of the fruits.

For this reason, it's necessary to develop varieties

possessing both adaptation to this kind of environment and resistance to major

diseases.

The appropriate breeding work need the use of resistance genes

of a closely relative species like the hot and aromatic pepper (Capsicum

chinense) in which is reported good adaptation and tolerance to hot and

humid conditions.

During the rainy season, evaluation and characterization of

about forty genotypes resulting from the first generation backcrossing of

various cultivars intercrossed has been performed. The analysis has allowed to

find out significant adaptation traits in the material such as:

*Suitable vigour level; 49 % (good vigour) and 44 % (middle

vigour),

*Acceptable growth rhythm and plant canopy,

*88 % of genotypes showed few days to flowering,

*62 % normal fruit setting,

*Suitable fruit weight and size,

*Fruits types: 67 % `'Yolo'' and 31 % `'Lamuyo''.

Some genotypes have been chosen to confirm and improve the

followed results. The breeding work is likely to deal with fixation of these

significant characters.

Key words: Capsicum annuum, Capsicum

chinense, hot an humid conditions, backcrossing, adaptation

IV. LISTE DES ACRONYMES

AFD : Analyse Factorielle Discriminante

CDH : Centre de Développement de

l'Horticulture

ENSA : Ecole Nationale Supérieure

d'Agriculture

INRA : Institut National de Recherche Agronomique

(France)

ISTA : International Seed Testing

Association

LISTE DES TABLEAUX

|

N°

|

Titre

|

Page

|

|

1

|

Les vitamines du poivron

|

9

|

|

2

|

Les minéraux du poivron

|

9

|

|

3

|

Les composants du poivron

|

10

|

|

4

|

Les noms vernaculaires africains

|

10

|

|

5

|

Les besoins en eau par système d'irrigation

|

13

|

|

6

|

Génétique des caractères

|

22

|

|

7

|

Relevé météorologique de l'hivernage

2004

|

28

|

|

8

|

Liste des parents initiaux

|

29

|

|

9

|

Récapitulatif des croisements

|

30

|

|

10

|

Liste du matériel total testé

|

32

|

|

11

|

Suivi de la fertilisation

|

33

|

|

12

|

Traitements phytosanitaires effectués

|

34

|

|

13

|

Relevé pathologique

|

46

|

|

14

|

Les corrélations totales des variables

|

56

|

|

15

|

Comparatif des principales familles

|

59

|

LISTE DES FIGURES

|

N°

|

Titre

|

Page

|

|

1

|

Les fruits

|

4

|

|

2

|

Coupe longitudinale du fruit

|

5

|

|

3

|

Les types variétaux de poivrons

|

6

|

|

4

|

Coupe d'une fleur

|

8

|

|

5

|

Symptômes de TMV sur fruit

|

15

|

|

6

|

Pucerons sur les feuilles

|

15

|

|

7

|

Symptômes de CMV sur une feuille

|

15

|

|

8

|

Symptômes de CMV sur les fruits

|

15

|

|

9

|

Plante affectée par le flétrissement

|

19

|

|

10

|

Aperçu des fruits récoltés

|

21

|

|

11

|

Situation de la zone des Niayes

|

27

|

|

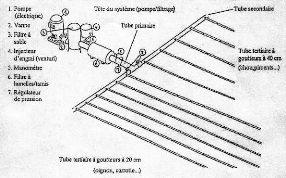

12

|

Système élémentaire pour goutte à

goutte

|

35

|

|

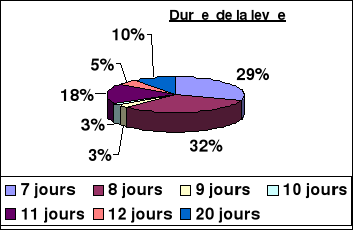

13

|

Répartition de la levée

|

39

|

|

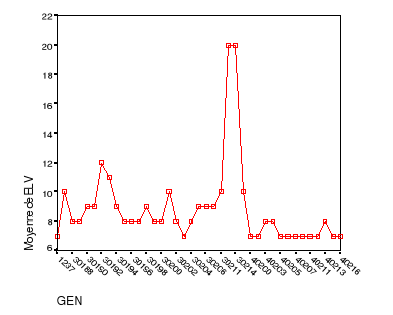

14

|

Evolution de la levée

|

40

|

|

15

|

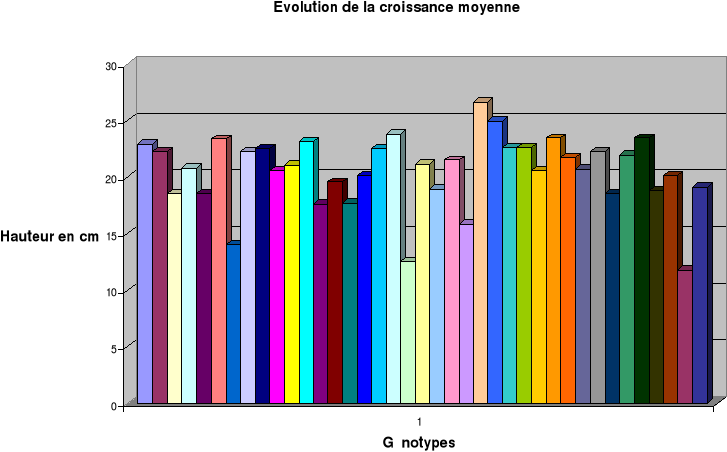

Evolution de la croissance moyenne

|

41

|

|

16

|

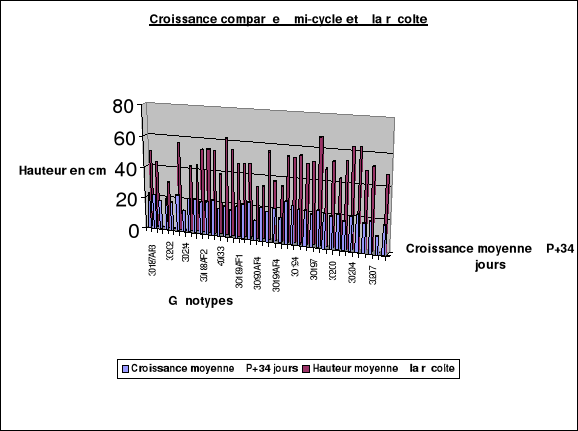

Evolution de la croissance comparée à mi-cycle et

à la récolte

|

42

|

|

17

|

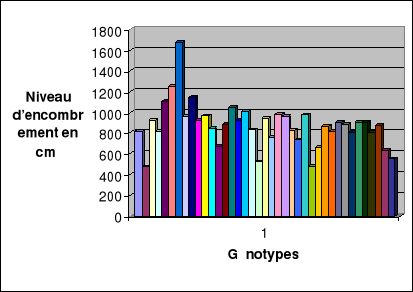

Evolution du niveau d'encombrement

|

43

|

|

18

|

Evolution des dimensions foliaires

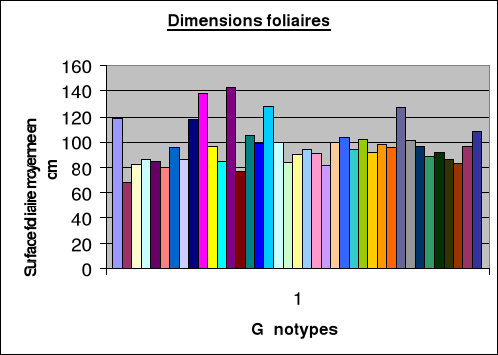

|

44

|

|

19

|

Evolution du niveau de vigueur

|

45

|

|

20

|

Distribution de la floraison

|

47

|

|

21

|

Evolution de la floraison

|

47

|

|

22

|

Distribution de la fructification

|

48

|

|

23

|

Evolution de la fructification

|

49

|

|

24

|

Evolution de la première récolte

|

50

|

|

25

|

Evolution de la seconde récolte

|

50

|

|

26

|

Comparaison des deux récoltes

|

51

|

|

27

|

Evolution du rendement moyen par plante

|

52

|

|

28

|

Evolution du poids moyen des fruits

|

53

|

|

29

|

Evolution du calibre moyen des fruits

|

54

|

|

30

|

Evolution du nombre moyen de graines

|

55

|

|

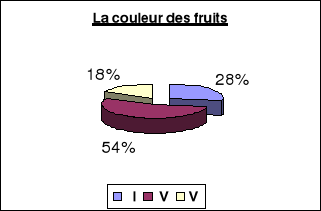

31

|

Distribution de la couleur des fruits avant maturité

|

57

|

|

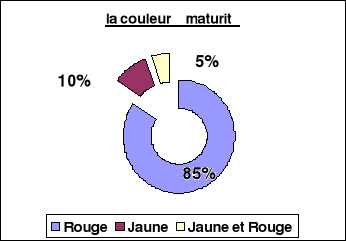

32

|

Distribution de la couleur des fruits à

maturité

|

57

|

V. SOMMAIRE

Pages

Dédicaces................................................................................................II

Remerciements........................................................................................III

Résumé...................................................................................................IV

Abstract...................................................................................................V

Liste des

acronymes.................................................................................VI

Liste des

tableaux.....................................................................................VI

Liste des

figures......................................................................................VII

INTRODUCTION

GENERALE.......................................................................1

Première partie : Synthèse

bibliographique

Généralités sur la plante et sa

culture......................................................2

Le genre

Capsicum..........................................................................2

Origine et

distribution..............................................................2

Systématique et botanique : caractères

généraux.......................2

Les espèces cultivées :caractéristiques

principales....................3

L'espèce Capsicum

annuum.............................................................3

Morphologie et types

variétaux.................................................3

Morphologie..................................................................4

Types

variétaux.............................................................5

Développement de la

plante.............................................6

Mode de reproduction et biologie

florale....................................7

mode de

reproduction.....................................................7

Modalités de

l'autogamie.................................................7

Biologie

florale...............................................................7

L'abscission des organes

reproducteurs....................................8

Importance de la

culture................................................................8

Valeur

nutritive........................................................................9

Les divers usages

..................................................................9

Nomenclature

vernaculaire.....................................................10

Agronomie de Capsicum

annuum.........................................................10

Exigences

écologiques..................................................................10

Conduite et pratiques

culturales.....................................................11

Semis et

plantation................................................................11

Fertilisation et

irrigation.........................................................12

Rôle des principaux éléments

minéraux...........................12

Estimation des besoins et modalités pratique de la

fumure12

Les besoins en

eau........................................................12

Entretien

cultural..................................................................12

Lutte contre les mauvaises

herbes..................................12

Paillage ou

mulching......................................................12

Utilisation des filets

d'ombrage.......................................12

Tuteurage.....................................................................13

Les contraintes majeures de la

culture.............................................14

les problèmes

phytosanitaires.................................................14

les maladies

virales.......................................................14

les maladies

fongiques...................................................16

les maladies

bactériennes..............................................18

Les ennemis

animaux.............................................................19

Les accidents

physiologiques.................................................20

Récolte et

conservation..................................................................20

Génétique du piment (Capsicum annuum,

L)..........................................22

Relations

cytogénétiques........................................................22

Génétique des

caractères.......................................................22

Qualité et sélection du

piment..................................................23

Critères de

qualité..................................................................23

Méthodes de

sélection............................................................23

Sélection

massale.........................................................23

Méthode généalogique différée

(ou bulk)..........................23

La filiation unipare (ou

SSD)...........................................24

Le

backcross................................................................24

La sélection

récurrente..................................................24

Facteurs influençant la production de semences

hybrides..........24

La qualité d'une

semence.......................................................24

Les hybrides et la production de

semences..............................24

Expression de

l'hétérosis.......................................................25

Justification de l'utilisation de C.

chinense...............................25

Un point sur la

recherche....................................................................26

Seconde partie : Méthodologie

Cadre de

l'étude..................................................................................27

Localisation..................................................................................27

Agro-écologie du

site.....................................................................27

Matériels et

Méthode...........................................................................29

Matériel

végétal.............................................................................29

Listing des parents

initiaux.....................................................29

Tableau général des

croisements............................................29

Matériel

testé........................................................................31

Méthodologie................................................................................33

Dispositif

expérimental...........................................................33

Fiche technique de

l'essai......................................................33

Observations

réalisées...........................................................36

Pendant la phase

végétative...........................................36

Caractères

quantitatifs..............................................36

Caractères

qualitatifs................................................37

Pendant la phase

générative...........................................37

Caractères

quantitatifs..............................................37

Caractères

qualitatifs................................................38

Traitement statistique des

données..........................................38

Limites

méthodologiques........................................................38

Résultats et

discussion........................................................................39

Evaluation du matériel

végétal.................................................39

En phase

végétative...............................................................39

Caractères

quantitatifs...................................................39

Evolution de la levée des

plantes...............................39

Evolution de la hauteur des

plantes...........................40

La canopée ou

encombrement...................................42

Les dimensions

foliaires.................................44

Caractères

qualitatifs....................................................45

Le

port....................................................................45

La vigueur

générale..................................................45

L'état

sanitaire.........................................................46

En phase

générative...............................................................46

Caractères

quantitatifs...................................................46

La précocité de

floraison...........................................46

Evolution de la

fructification......................................48

Le rendement et ses composantes.............................49

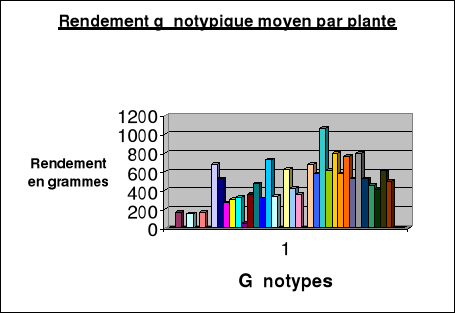

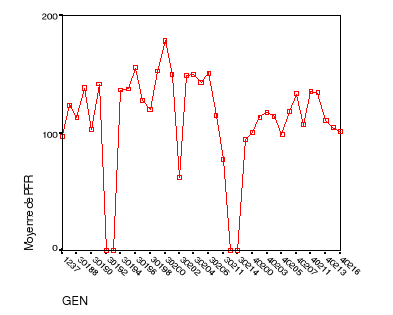

Le rendement génotypique moyen relatif........49

Le rendement génotypique moyen par plante..52

Le poids moyen des fruits............................53

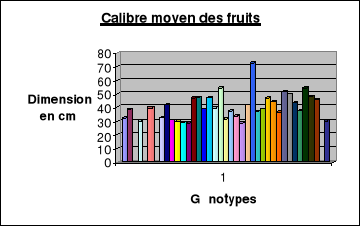

Le calibre moyen des fruits..........................54

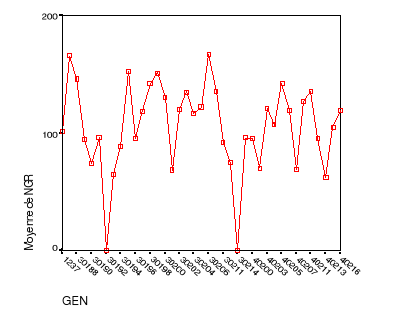

Le rendement grainier par génotype..............54

Caractères

qualitatifs....................................................56

La couleur des

fruits.................................................56

Avant

maturité............................................56

A

maturité..................................................57

L'état

sanitaire........................................................58

Caractérisation globale du matériel

végétal..............................58

Conclusion générale et

perspectives........................................................61

Références

bibliographiques....................................................................63

VI. INTRODUCTION GENERALE

Le piment doux (Capsicum annuum L.) plus connu

sous le terme générique de poivron est une plante

maraîchère originaire d'Amérique tropicale, très

appréciée pour ses fruits surtout consommés en tant que

légumes.

C'est une plante qui revêt une grande importance,

tant du point de vue économique, du point de vue alimentaire que du

point de vue de la recherche, en sélection et amélioration

variétales notamment.

Depuis quelques années en effet la production mondiale

de poivrons n'a cessé de s'accroître, passant de 10.769.000 tonnes

en 1991 à 22.168.000 tonnes en 2002 (FAO, 2003), soit du simple au

double en l'espace d'une décennie.

Les poivrons sont réputés être des

sources importantes de vitamines, contribuant ainsi grandement à

l'amélioration de la ration et de l'équilibre alimentaire. Ils

représentent en plus, au même titre que les aubergines et les

courgettes par exemple, d'excellents produits de diversification de la

production agricole.

Cependant, la culture du piment (Capsicum annuum L.)

se heurte à quelques problèmes d'adaptation dans certaines zones

agro-écologiques.

En zone tropicale chaude et humide par exemple, la

quantité et la qualité de la production se trouvent

généralement et essentiellement affectées par la forte

pression parasitaire liée aux conditions climatiques extrêmes.

D'où, des rendements souvent aléatoires liés à

l'adaptation à cet environnement qui mettent en exergue l'épineux

problème de l'étalement de la production maraîchère

sur toute l'année.

Si jusqu'à maintenant, de nombreux travaux ont

été menés sur le poivron, ils ont conduit essentiellement

à de pertinents résultats sur les diverses voies de

résistance génétique à la prolifération des

multiples ennemis de la culture. Et à ce titre certaines

variétés présentent d'ailleurs d'intéressantes

résistances aux maladies. Les questions liées à

l'adaptation aux conditions tropicales chaudes et humides demeurent donc

d'actualité et s'associent désormais à des programmes de

recherche privilégiés.

Dans cette dynamique, le présent travail s'inscrit

dans le cadre d'un programme de sélection dont l'objectif est le

développement de variétés de poivrons adaptées aux

conditions intertropicales. A terme, ces variétés devraient

s'adapter à la chaleur humide en cumulant aussi bien des facteurs tant

de résistances, d'adaptation que de tolérance à ces

conditions.

Il s'agira donc pour nous, d'étudier les

caractéristiques du développement végétatif et

génératif vis à vis de la chaleur humide à travers

une évaluation différentielle du comportement de plusieurs

génotypes sélectionnés.

En définitive, nous tenterons de mettre en exergue les

combinaisons qui révéleront les meilleures

propriétés adaptatives et qui seront susceptibles d'être

suivies dans le cadre d'une sélection créatrice ou d'une

innovation variétale.

I. Généralités sur la plante et sa

culture

I.1. Le genre

Capsicum

I.1.1. Origine et distribution

Kalloo (1989) de même que De Witt & Bosland

(1993) rapportent que les premières variétés de

Capsicum, genre créé par Valerius Cordus en 1506 (Chaux

& Foury, 1994), seraient originaires d'une zone localisée entre les

montagnes sud brésiliennes à l'est, la Bolivie à l'ouest,

le Paraguay et le nord Argentine au sud. Ils qualifient cette zone comme `'aire

centrale'' où auraient été représentées

toutes les principales espèces domestiquées du genre. Harlan

(1987) pour sa part, précise deux zones d'origine ; le centre

mésoaméricain pour C. annuum et le centre

d'Amérique du sud pour les autres espèces. Les Capsicum

se seraient alors répandus à travers les Amériques avant

d'être domestiqués indépendamment dans la zone du Mexique

(C. annuum), en Amazonie (C. chinense) et dans les

régions méridionales d'Amérique centrale (C.

frutescens). Les deux autres espèces (C. baccatum et

C. pubescens) sont restées principalement confinées en

Amérique du sud (De Witt & Bosland, 1993).

L'histoire nous enseigne que Christophe Colomb rapporta du

piment en Europe au retour de son premier voyage à la conquête

d'une nouvelle route des épices en 1493.

I.1.2. Systématique et botanique :

caractères généraux

Le piment appartient au genre Capsicum de la

grande famille des Solanaceae comme les aubergines (Solanum

melongena, S. aethiopicum), la tomate ( Lycopersicon

esculentum), la pomme de terre (Solanum tuberosum) ou encore la

tabac ( Nicotiana tabacum).

Dans la sous-classe des Aristidae du groupe des

Dicotylédones évoluées caractérisés par la

gamopétalie (pétales soudés), les Solanaceae

appartiennent à l'ordre des Polémoniales, à port

herbacé et à ovaire supère. (Guignard, 1996)

La classification du genre est assez confuse (Purseglove,

1984). On dénombre une vingtaine de formes spécifiques et de

nombreuses variétés botaniques. De deux (02) (Purseglove, 1984)

à cinq (05) (Eshbaugh, 1977 cité par Chaine-Dogimont, 1993)

espèces ont été domestiquées et sont les plus

fréquemment cultivées suivant les régions du monde;

C.. annuum, C.. baccatum, C.. chinense,

C.. frutescens, C. pubescens.

La saveur piquante de certaines espèces

qualifiées de « piments forts » (par

opposition aux « piments doux ») est liée à

la présence de la Capsaïcine (C18H27NO3), substance irritante du

groupe des vanillyl-amides localisée au niveau du placenta (Anu &

Peter, 2000) et dont la plus forte concentration se rencontre au voisinage des

graines (Messiaen, 1975)

Chez les Capsicum, les graines sont lisses, plus

plates que celles d'aubergine. La germination est identique à celle de

la tomate et de l'aubergine.

Les feuilles sont glabres et lancéolées alors

que les fleurs sont blanches en général et semblables à

celles d'aubergine mais avec des dimensions plus réduites.

Les Capsicum produisent des fruits de forme et de

taille variables ; verts avant leur maturité pour prendre des

colorations jaunes, rouges ou violacées aux stades les plus

avancés .

Les fruits peuvent être allongés, flexueux,

coniques, globuleux à 3 ou 4 loges (lisses ou flexueux),

sphériques ou plats côtelés.

I.1.3. Les espèces

cultivées :caractéristiques principales

On peut distinguer les diverses espèces de

Capsicum cultivées principalement par leur type de

développement ; annuel ou vivace, mais aussi par certains

caractères morphologiques (Messiaen, 1975). Greenleaf (1986) pour sa

part fait état d'une combinaison entre les caractéristiques des

fleurs et des fruits. Ainsi on a :

· Capsicum frutescens

L. : espèce vivace dont la hauteur des

plants dépend du climat, à feuillage fin, à fleurs souvent

en bouquets (Williams et al, 1991) insérées par paires.

Les feuilles sont parfois ovoïdes (De Witt & Bosland, 1993). Le

pédoncule floral est droit à la floraison et les fruits sont

allongés coniques (parfois ronds),très piquants mais peu

parfumés. Ils sont faciles à sécher.

· Capsicum chinense

Jacq. : a un feuillage plus

large et plus gaufré que C. frutescens, mais pousse lui, plus

lentement que C. annuum. Il est plus vivace que C. frutescens

et peut donner au bout de 3 ou 4 ans des arbustes de 1,5 m de haut avec des

troncs de 2 ou 3 cm de diamètre. Ses fruits (2 à 6 par noeud)

sont de forme variée, en lanterne, ou très plats

côtelés, très piquants (jusqu'à 250 000 sur

l'échelle de Scoville) à doux (Grubben & El Tahir, 2004) et

très parfumés. L'espèce est, de plus réputée

pour sa longue période de récolte, ses besoins presque nuls en

pesticides et son coût de production très appréciable. Son

cycle varie entre 80 et 120 jours en moyenne. Les semences sont lentes à

germer. Grubben & El Tahir (2004) ajoutent que l'espèce est

très appréciée en saison des pluies pour sa vigueur et sa

grande résistance à l'anthracnose et aux viroses.

· Capsicum pubescens Ruiz et

Pav., se caractérise par ses feuilles ovoïdes très poilues

(d'où d'ailleurs son nom) et ses fleurs bleues, ses graines noires et

irrégulières. L'espèce est caractéristique des

zones élevées (Chaine-Dogimont, 1993). C'est un grand buisson

pérenne qui peut s'élever jusqu'à 3 m de haut. Son cycle

de croissance est d'au moins 120 jours. Ses fruits se déshydratent et ne

se conservent pas bien. (Eshbaugh, 1977 cité par Chaine-Dogimont,

1993)

· Capsicum baccatum L. :

est une espèce qui se distingue par sa corolle blanche marquée de

chevrons jaunes et ses étamines libres. Elle est surtout utilisée

comme condiment. Elle est caractéristique des Andes, zone dans laquelle

on rencontre également sa forme sauvage (Pickersgill, 1971 citée

par Chaine-Dogimont, 1993). Son cycle est d'environ 120 jours et les plants de

C. baccatum ont du fait de leur persistance, une tendance arbustive.

De Witt & Bosland (1993) ont défini dans ce groupe deux formes

sauvages (baccatum et microcarpum) ainsi qu'une forme

domestiquée (pendulum)

· Capsicum annuum L. que nous

étudierons plus amplement par la suite est une espèce annuelle

comme son nom l'indique. On rencontre dans cette espèce en

général des variétés à fruits doux mais

aussi quelques variétés à fruits piquants.

I.2. L'espèce

Capsicum annuum

I.2.1. Morphologie et types variétaux

I.2.1.1. Morphologie

· C'est une plante herbacée de 0,5 à 1, 5 m

de haut dont le système radiculaire est un pivot assez fort avec des

racines qui ont une tendance à se développer latéralement

dans un rayon de 0,30 à 0,50 cm. La tige se lignifie progressivement

d'où la tendance à un mode pérennant (Chaux & Foury,

1994)

· Les feuilles sont simples, larges, molles,

pétiolées et alternes, très souvent glabres. Elles sont

ovales à elliptiques plus ou moins allongées, à sommet

aigu ; chacune est opposée à la feuille du sympode (= axe+

feuille + fleur).

· Les fleurs sont généralement solitaires,

quelques fois par paires ou en bouquets. Elles sont petites, blanches,

terminales, bisexuées et habituellement pentamériques. La corolle

est composée de cinq (05) pétales soudés qui lui donnent

l'aspect d'un tube. Les étamines alternent avec les lobes des

pétales et le style est unique.

· Le fruit (Fig 1.) est une baie indéhiscente avec

un épais pédoncule qui varie suivant la forme ou la saveur

(piquante ou douce). Le péricarpe est coriace et charnu d'après

la description de Rajput & Parulekar (1998). La baie développe un

ovaire bicarpellaire avec un placenta axial. Ce dernier porte les graines.

(Fig 2.)

· Les graines sont réniformes, plates, à

tégument lisse et de couleur jaune paille. Leur taille est jugée

variable d'après Belleti & Quagliotti (1988) en fonction des

conditions dans lesquelles elles mûrissent ; l'environnement

général de la plante-mère, la position de la baie sur

celle-ci, leur nombre par fruits, le moment de la récolte et celui de

leur extraction du fruit. Un gramme compte environ entre 140 (Purseglove, 1984)

et 150 graines (Chaux & Foury, 1994), et peuvent conserver 50 % de leur

viabilité pendant trois (03) ans lorsqu'elles sont dans un lieu propre,

sec et sombre (Ashworth, 1991)

![]()

Figure 1 : les Fruits

![]() ![]()

(a)

(b)

Figure 2 :

Coupe longitudinale d'un fruit

I.2.1.2. Types variétaux

Il en existe plusieurs qu'on peut regrouper en trois

classes : les carrés, les rectangulaires et les triangulaires

(Fig.3)

· Les carrés : on y distingue les

carrés américains, italiens et hollandais. La forme est

régulière en général, globuleuse chez les

carrés italiens. Les parois sont épaisses et fermes, permettant

ainsi la mécanisation de la récolte et du conditionnement chez

les carrés américains ou type `' blocky''. Les carrés

hollandais ont un calibre plus petit que les autres.

· Les rectangulaires : on distingue dans ce

groupe ; les ½ longs, les ¾ longs et les longs. Les fruits sont

larges, épais, fermes, lisses, réguliers et bien colorés,

en jaune ou rouge essentiellement.

· Les triangulaires : appelés aussi

« cornés » (Mercier, 1999), ils sont proches des

types sauvages d'origine. On rencontre dans ce groupe, des formes piquantes.

Les fruits sont en général lisses et épais. Ils sont

caractérisés par une large gamme de coloris allant du blond

très clair en passant par l'orange, le jaune et le rouge à

maturité.

Il faut enfin ajouter qu'il existe également des formes

condiformes et subsphériques plus aplaties, principalement

utilisées pour l'industrie de transformation.

![]()

(source PHM n° 365-366)

Figure 3 :. les types variétaux de

poivrons

I.2.1.3. Développement de la

plante

Après un développement végétatif

monopodial sur 7 à 9 étages, le message floral est perçu

au niveau du méristème terminal qui donne une à deux

fleurs isolées.

Les bourgeons subterminaux (bourgeons axillaires des

dernières feuilles formées) donnent ensuite un axe qui ne porte

qu'une seule feuille et se termine à son tour par une fleur unique.

D'après Chaux & Foury (1994), la tendance à la

dichotomie serait alors le fait du développement d'une ébauche de

2e feuille pouvant axiller un second bourgeon caulinaire.

I.2.2. Mode de reproduction et biologie florale

I.2.2.1. mode de reproduction

Le piment C. annuum L. est une plante

annuelle préférentiellement autogame (Chaine-Dogimont, 1993) ou

encore autogame facultatif (Pochard et al, 1992 ). Ses fleurs sont

pentamériques et hermaphrodites, et elles sont fréquemment

visitées par les insectes d'où une allogamie résiduelle

qui en résulte.

Poulos (1993) note que chez la plupart des cultivars, les

fleurs diffèrent par la position des stigmates en relation avec les

anthères. Ainsi, les fleurs à longs styles dont les stigmates

s'étendent au-delà des étamines sont plus susceptibles de

pollinisation croisée que les fleurs à styles courts où

l'autopollinisation est surtout de mise.

De Witt & Bosland (1993) ajoutent que la pollinisation

croisée chez le piment C. annuum L. s'accentue avec la

structure de la fleur (Fig.4) mais aussi la présence de nectar qui

attire les insectes.

Diverses méthodes d'autofécondation peuvent

être utilisées : fermeture des fleurs à la colle ou

avec une bande adhésive, isolement de la plante. Les cas de castration

manuelle sont délicats du fait de la fragilité des fleurs et des

sacs polliniques. C'est un procédé très utilisé

pour la production de semences hybrides commerciales, rapportent Pochard et

al (1992)

I.2.2.2. Modalités de

l'autogamie

L'autogamie est une fécondation forcée et exclusive

d'un individu par lui-même. Elle est assurée au plan anatomique

par la structure de la fleur qui facilite l'autofécondation et

empêche l'hybridation. Cependant, 5 conditions biologiques doivent

être réunies à la fois :

Fleurs hermaphrodites, avec étamines et pistil,

Contact ou proximité étamines-stigmates,

Synchronismes des floraisons mâle et femelle,

Absence de systèmes d'auto-incompatibilité et de

stérilité mâle, au moins pendant la période de

réceptivité,

Fleurs closes, ou au moins stigmates protégés

durant leur période de réceptivité

I.2.2.3. Biologie florale

Le nombre de jours requis pour la floraison dépend

principalement de la variété et des conditions environnementales.

Rajput & Parulekar (1998) estiment que pour la plupart des

variétés, la floraison commence au bout de 40 jours après

le repiquage. Les fleurs sont souvent solitaires mais dans certains cas, elles

apparaissent en bouquets. Elles sont bractées, pédicellées

et bisexuées (hermaphrodites).

La réceptivité du stigmate devient effective

à partir du jour de l'anthèse (Kalloo, 1988 ; Rajput &

Parulekar, 1998) et demeure jusqu'à 2 jours après celle-ci

(Rajput & Parulekar, 1998).

Si d'aucuns jugent le moment à partir duquel les

grains de pollen deviennent fertiles, un jour avant l'anthèse (Rajput

& Parulekar, 1998), d'autres le situent le jour de l'anthèse

(Kalloo, 1988).

D'après Kalloo (1988), la durée de

l'anthèse est comprise entre 5 et 6 heures alors que celle de la

déhiscence varie entre 8 et 11 heures.

De nombreux auteurs enfin s'accordent sur le fait que C.

annuum est classiquement une plante à autofécondation qui

connaît cependant des taux variables de pollinisation croisée

naturelle. Kalloo (1988) révèle pour les groupes de vecteurs

suivants ; abeilles et thrips et autres insectes des taux respectivement

compris entre 7 et 37 %, et entre 2 et 78 %.

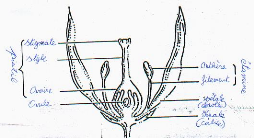

Figure 4 : coupe d'une

fleur

I.2.3. L'abscission des organes reproducteurs

Encore appelée « coulure », c'est

un phénomène majeur caractérisé par la chute des

boutons floraux, des fleurs et des jeunes fruits chez C. annuum dont

il constitue un facteur limitant de la production. Les principales causes de ce

phénomène sont liées à des contraintes

environnementales extrêmes (température, humidité,

luminosité) mais aussi à la pression parasitaire (Wien et

al., 1988).

Les fleurs ouvertes puis les boutons floraux sont les

premiers organes reproducteurs perdus après un ombrage de plus de 90 %.

Pour Chaux & Foury (1994), une profusion de fleurs par rapport à la

surface assimilatrice représente un risque constitutif de coulure. Wien

et al. (1998) imputent un rôle central à l'interaction

entre différents régulateurs de croissance dans le

mécanisme général de la chute des organes reproducteurs

mais aussi végétatifs.

D'après eux, les feuilles ou boutons floraux

fonctionnels et non sénescents produisent une auxine ainsi que d'autres

promoteurs de croissance qui diffusent en dehors de l'organe, le long du

pétiole ou du pédicelle et de cette façon empêchent

toute abscission.

En réalité, en conditions difficiles ou sous

l'influence d'une maladie ou des dommages d'insectes, les feuilles ou boutons

floraux infectés accroissent leur production d'éthylène,

un gaz régulateur de croissance qui va réduire le taux d'auxine

produite par l'organe considéré, diminuer le taux d'auxine

transporté vers le pédicelle ou le pétiole et ainsi

accélérer le phénomène d'abscission.

Autrement dit, selon Wien et al. (1988), c'est

l'équilibre entre les niveaux d'éthylène et d'auxine et

probablement d'autres promoteurs de croissance produits par l'organe en

développement qui détermine ou le maintien ou l'abscission des

boutons floraux et des feuilles.

I.3. Importance de

la culture

I.3.1. Valeur nutritive

Une des principales caractéristiques nutritionnelles

du poivron est sa très grande richesse en vitamines (tabl.1). C'est le

légume frais qui renferme le plus de vitamine C après le persil

(Anonyme, 2004). La provitamine A (carotène) atteint aussi des niveaux

intéressants (jusqu'à 3,5 mg / 100 g chez les poivrons rouges).

On a recensé également des vitamines du groupe B ( de 0,02

à 0,7 mg selon les vitamines) ainsi que de la vitamine E (1,4 mg / 100

g).

On a par ailleurs identifié de nombreux minéraux

(tabl.2) et oligo-éléments dont du potassium, du phosphore,

du magnésium, du calcium. Le fer est présent accompagné du

cuivre, du manganèse et du zinc.

Malgré sa richesse en vitamines la composition

(tabl.3) du poivron fait de lui, un fruit au niveau énergétique

modeste (Anonyme, 2004) ;

Ä Les glucides ( ou sucres) varient entre 2,2 et 4,7 g aux

100 g. Il s'agit surtout du glucose et du fructose, tandis que le saccharose

n'apparaît que sous forme de traces.

Ä Les protides végétaux représentent

environ 0,7 à 1,9 % du total.

Ä Les lipides (ou graisses) ne dépassent pas 0,2

à 0,4 g aux 100 g

Ä Les fibres sont relativement abondantes (2 g aux 100 g)

Tableau1 : les vitamines du

poivron

I.4. Vitamines

|

|

Vitamine C (acide ascorbique)

|

|

Provitamine A (carotène)

|

|

Vitamine B1 (thiamine)

|

|

Vitamine B2 (riboflavine)

|

|

Vitamine B3 ou PP (nicotinamide)

|

|

Vitamine B5 (acide panothénique)

|

|

Vitamine B6 (pyridoxine)

|

|

Vitamine B9 (acide folique)

|

|

Vitamine E ( tocophérols)

|

II. III. Minéraux

|

(mg)

|

|

Potassium

|

170.0

|

|

Phosphore

|

26.00

|

|

Calcium

|

9.000

|

|

Magnesium

|

13.00

|

|

Sodium

|

2.000

|

|

Chlore

|

18.00

|

|

Fer

|

0.400

|

|

Cuivre

|

0.100

|

|

Zinc

|

0.200

|

|

Manganèse

|

0.100

|

Tableau

2 : les minéraux du poivron

IV. Composants

|

(g)

|

|

Glucides

|

3.50

|

|

Protides

|

1.10

|

|

Lipides

|

0.30

|

|

Eau

|

91.0

|

|

Fibres alimentaires

|

2.00

|

Tableau 3 :

les composants du poivron

IV.1.1. Les divers

usages

Le piment doux est cultivé pour de multiples

usages. On lui reconnaît principalement un usage alimentaire en tant que

légume ; consommé cru ou non, mur ou non. Les fruits sont

parfois mis en conserves ; entiers pelés ou coupés en

lanières, appertisés au vinaigre, surtout dans les pays à

haut niveau de vie, rapportent Pochard et al. (1992). Les fruits sont

aussi dans certains cas transformés en poudre, séchés ou

fermentés.

Palloix & Phaly (1996) évoquent aussi un usage

religieux chez les Incas du Pérou et un usage médicinal

comme stimulant histaminique.

C'est enfin selon Dupriez & De Leener (1987) un excellent

laxatif et analgésique.

IV.1.2.

Nomenclature vernaculaire

Du fait de sa grande distribution, le piment Capsicum annuum

L. est bien connu de par le monde et sous des appellations

différentes suivant les zones géographiques ; Deghi

mirch en Hindi, Pilipili hoho en Swahili,

Sipen ngonpo en Tibétain. Dupriez & De Leener

(1987) ont rapporté les autres noms suivants de la zone tropicale

africaine :

Tableau 4 : Les noms vernaculaires

africains

|

Langues

|

C. annuum, L

|

V. Langues

|

C. annuum, L

|

|

Dendi

|

VI. Touka

|

Maka

|

Bage anini

|

|

Bobo

|

Kepanano sa

|

Mifi

|

Sog ndog

|

|

Dagara

|

Simaa

|

Fufuldé Foulbé

|

Atangou

|

|

Dioula

|

Foronto bani

|

Ashanti

|

Mako

|

|

Mooré

|

Foronto

|

Bambara

|

Furondo kumba

|

|

Banganté

|

Sôg nekale

|

Yoruba

|

Tatase, atarodo

|

|

Bassa

|

Tomato hilôba

|

Mandingue Socé

|

Kano

|

|

Douala

|

Ndongo mindene

|

Malinké

|

Foronto

|

|

Akposso

|

Djakali

|

Mina

|

Gboyébéssé

|

|

Ewondo

|

Ondongo eprwebe

|

Wolof

|

Kani

|

VII. Agronomie de

Capsicum annuum

VII.1. Exigences écologiques

Le piment doux est une des plantes maraîchères

les plus thermophiles. Son développement optimal s'observe dans la

fourchette des températures variant entre 16 et 26° C (Messiaen,

1975).

Même si la plante n'est pas très sensible au

photopériodisme, pour des amplitudes nycto-diurnes faibles (ordre de

5° C) le comportement peut varier selon le niveau de la moyenne

journalière (Chaux & Foury, 1994). Elle requiert d'après

Messiaen (1975) des éclairements inférieurs à 50% du

rayonnement solaire naturel, surtout pour les jeunes plants et son zéro

végétatif se situe à 14° C.

Messiaen (1975) recommande la culture de Capsicum annuum

L. durant les mois frais et dans la mesure du possible, sous ombrage

naturel (papayers, jeunes bananiers ou haies d'arbustes) ou artificiel

(grillages artificiels).

Le piment s'adapte bien à la saison sèche des

climats sahéliens ou `'Sud chinois'' c'est à dire dans les

régions localisées entre 25 à 30 ° de latitude. La

culture se développe de plus en plus en savane durant la saison

sèche.

La plante requiert enfin des sols souples, profonds,

à humidité circulante (Laumonnier, 1979), mais s'adapte assez

bien à une large gamme de sols tant qu'ils sont bien drainés.

Williams et al. (1991) estiment que C. annuum peut avoir une

bonne croissance dans les plaines sableuses. Le facteur humus est d'importance

pour cette culture exigeante par rapport à d'autres Solanacées

telles les aubergines ou la tomate. Le PH convenable semble se situer entre 6.5

et 7.

VII.2. Conduite et pratiques

culturales

VII.2.1. Semis et plantation

En conditions tropicales, le choix variétal se

restreint encore à quelques variétés présentant une

forte rusticité, toutefois il convient de rechercher des

variétés résistantes et susceptibles de forte

productivité.

Les conditions de culture restent les mêmes

d'après Desai et al (1997) quelle qu'en soit la

finalité de la production ; fruits frais pour le marché ou

production grainière.

Les semences provenant de fruits à maturité

complète seront semées en pépinière composée

de terre légère et fraîche (Kroll, 1994), les poivrons se

prêtant mal au semis direct car moins compétitifs vis à vis

des mauvaises herbes. De plus, l'importante pression parasitaire dont ils sont

susceptibles fait que le choix du terrain participe déjà à

la lutte phytosanitaire préventive intégrée contre les

nuisibles telluriques.

Le repiquage en place définitive sera effectué

entre 25 et 40 jours après semis, en doubles lignes (voire triples)

espacées de 1 m avec des écartements variant entre 0,4 et 0,8 m

en tous sens, selon le type variétal utilisé.

Laumonnier (1979) préconise une plantation pas

très profonde, le collet légèrement au-dessus du sol, car

la plante est très sensible à un certain nombre de maladies du

collet.

Il sera nécessaire de prendre en compte les

précédents favorables tels que les Alliacées, les

céréales, la canne à sucre, l'amarante, le chou au

détriment des Solanacées notamment les aubergines et dans une

moindre mesure les Astéracées et les Légumineuses.

VII.2.2. Fertilisation et irrigation

VII.2.2.1. Rôle des principaux

éléments minéraux

L'azote N :

C'est un élément de croissance dont

l'excès doit être évité notamment en phase de

floraison et de fructification. Toutefois sa carence est à l'origine de

branches courtes, rabougries et peu nombreuses avec des petites feuilles

déformées (Mitra, 1990). La couleur de ces dernières

évolue progressivement du vert clair à un vert plus ou moins

jaunâtre et elles se détachent prématurément. De

plus les fruits sont petits, maigres et chlorosés.

Le phosphore P :

C'est un élément de stabilisation de la

plante (croissance radiculaire) et de fructification. Il doit être

optimisé en phase de développement (floraison -

fructification).

En cas de carence de cet élément, Mitra (1990)

dans sa description des symptômes trouve que les feuilles sont petites,

resserrées et incurvées de l'intérieur. Les vieilles

feuilles jaunissent avec des bords roses. Les fruits sont menus et

déformés. D'où, une nutrition correcte de cet

élément influence positivement la résistance de la plante

à certaines maladies.

Le potassium K :

C'est aussi un élément de croissance et de

fructification dont la disponibilité peut-être influencée

par de fortes teneurs en sodium du sol (cas des sols salés).

Sa carence perturbe la croissance de la plante. Le nombre de

feuilles est très réduit, leur taille petite et leur couleur

jaunâtre.

Mitra (1990) rapporte que des petites lésions

nécrotiques peuvent se développer le long des nervures avant

d'entraîner une défoliation.

VII.2.2.2. Estimation des besoins et modalités

pratique de la fumure

Le bilan suivant 117 (N) - 87 (P) - 177 (K) correspondant

à un équilibre 1-0,7-1,5, constitue une moyenne basée sur

trois (03) estimations rapportées, avec un apport moyen de fumier de 15

à 20 t/ha (Tropicasem, 2004). Le CDH préconise dans les

conditions du Sénégal, 90-90-180 qui peut-être couvert

à base de 10-10-20.

Les conditions optimales des apports seront :

· Azote : fractionnement tout au long du cycle

· Phosphore : apport en fond (60 % environ),

disponibilité en début de phase reproductive

· Potassium : disponibilité de la floraison

à la première récolte (15 % en fond, fractionnement)

· Calcium et Magnésium : apport en fond

VII.2.2.3. Les besoins en eau

Ils peuvent se répartir en besoins intrinsèques et

en besoins en termes d'irrigation ; les premiers correspondant à

la quantité d'eau consommée par le couple plante-sol, c'est

à dire à l'évapotranspiration de la culture (ET culture)

qui a été calculée à partir de

l'évapotranspiration de référence (ET0). Ils sont

d'environ 4,5 mm/j soit 4,5l/m²/jour (Tropicasem, 2001). Les seconds en

fonction du mode d'apport (irrigation de surface, aspersion ou

micro-irrigation), du climat, du type de sols et des éventuelles pertes

inhérentes peuvent être synthétisés comme suit

en fonction des stades phénologiques de la culture:

Tableau 5 : Les besoins en eau par système

d'irrigation

|

Système d'irrigation

|

Phase 1(semis-levée ; 20j)

(l/m²/j)

|

Phase 2 (jeune plante ; 50j)

(l/m²/j)

|

Phase 3 (plante adulte ; 230j)

(l/m²/j)

|

Apports totaux (m3/ha)

|

|

Irrigation de surface

|

4

|

6.5

|

11.2

|

30000

|

|

Aspersion

|

3

|

4.5

|

7.8

|

20800

|

|

Micro-irrigation

|

3

|

3

|

5.34

|

14200

|

(Tropiculture n°54 - mars 2001)

VII.2.3. Entretien cultural

VII.2.3.1. Lutte contre les mauvaises

herbes

Le contrôle des mauvaises herbes dont la croissance rapide

affecte l'ensoleillement (De Witt & Bosland, 1993) est une des plus

importantes opérations dans la réussite d'une culture de

poivrons qu'ils compétissent en plus pour les nutriments et

l'humidité du sol. Il peut se faire soit manuellement soit

mécaniquement. Mais l'utilisation d'herbicides devient de plus en plus

fréquente.

Aux stades jeunes, un binage peut s'avérer utile pour

minimiser les mauvaises herbes et ameublir le sol pour en améliorer

l'aération. Plusieurs désherbages seront nécessaires.

VII.2.3.2. Paillage ou mulching

C'est une technique qui s'est avérée efficace en

ce sens que l'application d'un matériel à la surface du sol

retarde la croissance des adventices, conserve l'humidité en maintenant

uniforme la température du sol. La culture a un meilleur aspect et les

rendements s'en trouvent ainsi améliorés

VII.2.3.3. Utilisation des filets

d'ombrage

Ils ont un effet positif sur le bon développement des

plantes. En ce sens, El-Aidy et al (1989) ont démontré

leur nette influence ; les filets d'ombrage améliorent sensiblement

la hauteur des plants, la surface foliaire, les poids frais et secs des plants

ainsi que la qualité des fruits et le rendement total.

VII.2.3.4. Tuteurage

Au fur et à mesure de leur croissance, les plants seront

régulièrement tuteurer afin d'éviter toute rupture des

ramifications qui affectent le rendement.

VII.3. Les contraintes majeures de la

culture

Le poivron est d'autant plus sensible à une grande

variété de maladies que sa culture a lieu en saison humide

où les dégâts sont les plus importants. Il est de plus

passible de nombreuses attaques d'insectes et de parasites, et d'accidents

physiologiques.

VII.3.1. les problèmes phytosanitaires

VII.3.1.1. les maladies virales

D'après Poulos (1987), une trentaine de virus

différents sont supposés attaquer les Capsicum et les

maladies qui s'en suivent sont en général sous les tropiques, les

plus importantes en terme de gravité des dégâts. Elles

surviennent souvent en complexe dans une même culture et dans une

même plante.

· La mosaïque du tabac : elle est

provoquée par le TMV (Tobacco Mosaic Virus) appartenant au type des

tobamovirus. C'est un virus qui se transmet par contact. La maladie est

caractérisée par une mosaïque du feuillage, vert clair

à blanc (Gébré-Sélassié et al.,

1994) et l'apparition de plages mal colorées sur les fruits, ou des

réactions nécrotiques plus ou moins graves selon les stades

végétatifs et les variétés sur les feuilles et les

tiges (Messiaen et al, 1991). La croissance des plantes est ralentie,

les fruits sont marbrés, de maturation irrégulière avec un

aspect souvent bosselé (fig.5)

(Gébré-Sélassié et al., 1994).

La lutte passe par l'utilisation de semences garanties sans

virus, c'est à dire avec une observation rigoureuse des règles

prophylactiques ; désinfection des semences, trempage des graines

contaminées dans une solution à 10 % de phosphate trisodique

pendant 30 minutes. Mais aussi l'utilisation de variétés

résistantes qui reste à l'heure actuelle le moyen le plus

efficace et le plus économique.

· La mosaïque du concombre : c'est une maladie

causée par le CMV (Cucumber MosaicVirus) qui se transmet par

différentes espèces de pucerons (fig.6) sous le mode non

persistant, c'est à dire qu'il est transmissible immédiatement

après la prise de nourriture du vecteur. Et la capacité de

transmettre est de courte durée, quelques minutes selon

Gébré-Sélassié et al. (1994). Elle se

manifeste par des symptômes de ring-spots nécrotiques sur les

feuilles (fig.7) adultes au moment de l'infection, puis une mosaïque

chlorotique et déformante du feuillage ultérieur (on parle de

forme filiforme). Les fruits déjà formés au moment de

l'infection présentent des dessins creux en forme d'anneaux et des

lignes sinueuses qui les déprécient et les rendent sensibles aux

coups de soleil (fig.8). Par contre la fructification ultérieure est

annulée (Messiaen et al., 1991).

Une lutte attentive sera nécessaire contre les pucerons

vecteurs de cette maladie, ceci dès le stade de la production des

plants. (Laumonnier, 1979)

Figure 5 : Symptômes du TMV sur

fruit Figure 5 : Symptômes du TMV sur

fruit

Figure 6 : Pucerons sur les

feuilles Figure 6 : Pucerons sur les

feuilles

Figure 7 : Symptômes de CMV sur une

feuille Figure 7 : Symptômes de CMV sur une

feuille

Figure 8 : Symptômes de CMV sur les

fruits Figure 8 : Symptômes de CMV sur les

fruits

D'autres types de virus adaptés suivant les climats et

les continents ont été également

évoqués :

§ Le virus Y de la pomme de terre (PVY) des

régions tempérées, méditerranéennes et

subtropicales de l'Ancien et du Nouveau Monde.

Transmis selon le mode non persistant par de nombreuses

espèces de pucerons. Il se manifeste soit par une mosaïque verte le

long des nervures (`'vein banding'' en anglais), soit par une nécrose

commencant par les nervures et gagnant parfois les pétioles, les tiges

et les fruits. Les feuilles, les fleurs et les fruits les plus atteints tombent

(Gébré-Sélassié et al., 1994).

§ Le Pepper veinal mottle virus (PVMV) africain

Il est encore appelé virus de la panachure du poivron.

Il cause de très sévères déformations du

feuillage ; les feuilles sont très petites, cloquées, avec

une mosaïque verte sur cloques et nervures. Les plants sont rabougris

(Déclert, 1990).

§ Le Tobacco etch virus (TEV) plus spécialement

Nord américain,

§ Le Pepper mottle virus (PMV) du sud des Etats-Unis,

§ Le Chili veinal mottle virus (CVMV) qui sévit

dans le sud-est asiatique,

§ Le virus du flétrissement de la fève ou

Brood bean wilt virus (BBWV) au sud de l'Italie et du Maroc,

§ La mosaïque de la luzerne ou Alfalfa mosaic virus

(AMV)

Dans tous les cas, la plupart des symptômes

d'infestations virales sont des tâches, des marbrures, des

déformations et décolorations des feuilles, la production de

feuilles anormales ainsi qu'une croissance générale rabougrie

(Agromisa, Agrodok n°13 )

VII.3.1.2. les maladies fongiques

· Oïdium : son agent causal Leveillula

taurica a une évolution très rapide marquée par un

feutrage blanc à la face inférieure des feuilles qui

coïncide avec une nécrose en `'point de tapisserie'' (Messiaen et

al, 1991) aboutissant à leur dessèchement et à

une défoliation des plantes (Déclert, 1990). La croissance des

fruits ralentit et la floraison s'arrête. C'est une maladie très

développée par temps chaud en l'absence de pluies. Mais elle est

cependant favorisée par une humidité assez élevée

(70 à 80%) surtout la nuit. Dans les conditions du Sénégal

où elle est considérée comme la principale maladie (CDH,

1986), elle est très redoutée en saison sèche. La

détermination biologique de cette maladie peut se faire par

détection et identification des conidies à la loupe binoculaire

ou par examen microscopique de ruban adhésif appliqué sur la face

inférieure des taches. Les aubergines et la tomate en sont des plantes

hôtes.

· L'anthracnose des fruits : son agent causal est

soit Colletotrichum capsici, soit Colletotrichum nigrum et

elle a des dégâts importants par temps de pluie.

Les symptômes consistent selon Déclert (1990) en

de larges plages de pourritures humides en général sur

l'extrémité ou les flancs des fruits, colorées en brun et

progressivement déprimées. Selon les cas, elles se couvrent d'une

mince gelée rose orangée, masse de conidies d'acervules (cas de

C. nigrum) ou de ponctuations noires en disposition circulaire et

concentrique (cas de C. capsici). Les fruits tombés sur le sol

constituent une source importante de contamination.

· La cercosporiose : elle est causée par

Cercospora capsici en saison de pluies. Sur les feuilles jeunes, on

observe de petites taches grises, arrondies, qui mesurent 2 à 5 mm de

diamètre et deviennent irrégulières,

délimitées par une marge fine, brun foncé et

prolongées par un halo jaune clair. Les tissus nécrosés se

percent par petites plaques. Les feuilles jaunissent, se dessèchent et

tombent. Les répercussions sur la production sont

généralement faibles. (Déclert, 1990)

· La corynesporiose : provoquée par

Corynespora cassiicola en saison des pluies et sous hygrométrie

et température élevées, elle se distingue par des petites

taches foliaires brunes, arrondies à irrégulières, de 4

à 6 mm de diamètre se rapportant à Corynespora.

Elles se caractérisent par leur marge épaisse, constituée

de plis très rapprochés lui donnant un certain relief. Le centre

de la tache se crevasse, mais la trouaison n'est pas totale, les tissus

nécrosés restant en général attachés au

pourtour de la tache. Limitées aux feuilles âgées, les

attaques ne sont pas importantes. (Déclert, 1990)

· Le dépérissement des rameaux : son

agent causal est Choanephora cucurbitarum par temps pluvieux. En

dessous des extrémités, les rameaux jeunes sont atteints de

pourriture brune ; ils se recouvrent d'un duvet clairsemé hyalin

abondant, surmonté de pulvérulence noire (fructification du

champignon parasite, aisément identifiable à la loupe).

Les rameaux atteints s'affaissent, pendent et se

dessèchent. La production des fruits est sévèrement

réduite.

Amaranthus spp, Solanum melongena, le gombo,

le haricot, la laitue, la pastèque sont des plantes hôtes du

pathogène. La lutte devrait consister en la pulvérisation de

bouillies de Captane ou de Thirame (30-40 g/dal) (Déclert, 1990)

· Le dépérissement à

sclérotes : son agent est Sclerotium rolfsii. Les feuilles

jaunissent, se flétrissent et tombent. On observe souvent, au voisinage

immédiat du collet, la présence de petites mèches blanches

soyeuses, plus ou moins agrégées aux particules de terre, et de

petits sclérotes blancs à beiges (brunissant avec le temps).

Les racines sont l'objet d'une pourriture sèche

très importante. Selon le degré d'infestation du sol en

sclérotes (cultures précédentes), les plantations peuvent

être fortement décimées. (Déclert, 1990)

· Le mildiou des fruits : causée par

Phytophthora capsici en saison des pluies. Il se distingue par une

pourriture blême se développant sur la partie apicale du fruit, et

qui apparaît moins déprimée et moins ridée que pour

l'anthracnose.

Les fruits atteints tombent sur le sol, où ils

achèvent leur décomposition.

L'identification de Phytphthora peut-être

rapidement obtenue avec la technique des pastilles de pétunia.

La protection des fruits est assurée par des

pulvérisations de bouillies de Captafol (30-40 g/dal), de Dichlofluanide

(10-20 g/dal) ou d'émulsions de Triforine (10-20 ml/dal).

(Déclert, 1990)

· La moisissure des feuilles : elle est

provoquée par Cercospora unamunoi sous hygrométrie

élevée. La moisissure se manifeste par des lésions

chlorotiques diffuses, subcirculaires à allongées, ayant pour

dimension 3 à 12 mm. Elles se distinguent de celles de l'oïdium par

l'examen de la face inférieure des feuilles, où se trouvent des

taches nécrosées, brun grisâtre, circulaires à

arrondies, mesurant 2 à 10 mm et entourées d'un halo vert clair.

Une plage finement pulvérulente brun olivâtre les recouvre. Les

feuilles atteintes s'enroulent, se dessèchent et se détachent.

Les fruits sont petits et difformes. (Déclert, 1990)

· La stemphyliose : causée par

Stemphylium sp. en saison sèche, cette affection se

caractérise par la présence de petites taches foliaires

arrondies, de 2 à 3 mm de diamètre, grises et annelées de

noir, avec une marge en bourrelet épais ; le centre se fend et se

troue ultérieurement. Les dégâts sont peu importants.

(Déclert, 1990)

· Les taches foliaires blanches : causées par

Mycosphaerella sp, cette affection se caractérise sur les

jeunes feuilles au sommet de la plante par des petites taches, blanches

à grisâtres, mesurant 2 à 4 mm, de contour

irrégulier à anguleux, entourées d'une marge brune, et en

général, localisées au centre de la feuille, le long de la

nervure principale.

Les parenchymes nécrosés se détachent,

créant une trouaison du feuillage. Les dégâts ne sont pas

importants.

Dans le cadre de la lutte, la pulvérisation de

bouillies de Mancozèbe ou de Zirame peut-être recommandée.

(Déclert, 1990)

· Les taches noires duveteuses des fruits : elles

ont pour agent causal est Curvularia sp sous hygrométrie

élevée. On observe une tache noire veloutée sur le flanc

des fruits, recouvrant une plage de pourriture à évolution lente.

Les dégâts ne sont ni importants, ni fréquents.

(Déclert, 1990)

· La fonte de semis : causée par Pythium

aphanidermatum sur sol contaminé ou détrempé.

Déclert (1990) décrit un dépérissement des

plantules, débutant par le flétrissement

généralisé du feuillage. Le plus souvent le collet

apparaît anormalement aminci. Rapidement les collets brunissent, les

plantules versent et disparaissent en quelques jours sous l'effet d'une

macération totale. Arrachées, les racines apparaissent

anormalement courtes et effilochées.

VII.3.1.3. les maladies

bactériennes

· Le flétrissement bactérien : c'est

une maladie importante causée par Ralstonia solanacearum. Ses

symptômes sont un jaunissement et un flétrissement des plus

vieilles feuilles basales. La caractéristique de cette maladie est le

brusque et rapide dessèchement par temps ensoleillé suite

à une période pluvieuse (fig.9).

On peu diagnostiquer la maladie en coupant les racines ou les

tiges. Les plantes affectées produisent une sève sombre et les

tissus radiculaires internes sont colorés en brun.

Les moyens de lutte sont une meilleure prise en compte de

`'l'effet précédent''...

· La moucheture bactérienne : elle est

causée par Xanthomonas axonopodis p.v vesicatoria

décrit en 1994 par Bouzar et al. (Bassim et al.,

2004) , ses symptômes consistent en l'apparition de petites

formations véreuses sur les feuilles et les fruits, que d'autres

pathogènes peuvent utiliser pour infecter les fruits. Les saisons

très pluvieuses favorisent l'infestation qui réduit

considérablement la fructification et la qualité des fruits.

Les rotations culturales et le traitement de semences à

la chaleur (25 minutes à 50° C) sont de bons moyens de lutte

préventive.

Figure 9 : Plante affectée par le

flétrissement

VII.3.2. Les ennemis animaux

Ce sont principalement :

· Les vers des fruits

o Heliothis armigera encore appelé

Helicoverpa armigera (Noctuelle de la tomate) dont les chenilles vert

clair à brun noir (3,5 - 4 cm) trouent et évident les fruits en

les pourrissant.

o Cryptophlebia leucotreta dont les chenilles

rosâtres (1,5 cm) creusent des galeries dans la chair du fruit qui

pourrit.

· La mouche méditerranéenne des

fruits : Ceratis capitata dont la femelle pond ses oeufs sous la

peau des fruits et les asticots se nourrissent de la chair en y creusant des

galeries.

· Le puceron vert : Myzus persicae dont les

importantes colonies sous les feuilles entraînent la déformation

de celles-ci et des pousses terminales arrêtant ainsi la croissance.

· Les acariens, essentiellement la femelle de

Polyphagotarsonemus latus (0,125 à 0,2 mm et invisible à

l'oeil nu) qui, en suçant la sève depuis la face

inférieure des feuilles cause une nécrose.

· Les mouches blanches

Bemisia tabaci dont les adultes tiennent sur la face

inférieure des feuilles et aspirent la sève de la plante

Aleurodicus dispersus qui suce la sève de la

plante depuis la face inférieure des feuilles

VII.3.3. Les accidents physiologiques

Ils sont causés par des carences en nutriments ou des

conditions climatiques extrêmes telles que la sécheresse ou la

température.

· Fissures ou craquelures des fruits suite à un

gonflement trop important du fruit, qui se développent sous l'effet

de trop fortes températures et des variations d'humidité.

Le paillage est un excellent moyen de prévention.

· Coups de soleil : ils sont

caractérisés par des lésions nécrotiques grises

à la surface du fruit dont les parties exposées jaunissent en

premier.

Dans ce cas, des haies vives, sources d'ombrage peuvent

s'avérer utiles

· Les taches noires ou tâches amères

(stip) : causées par la carence en calcium ou par des

concentrations trop élevées de cations comme NH4+, K+, Mg?+ dans

le sol. Dans ce cas la salinité du sol peut être réduite

par un abondant arrosage qui filtrera les sels.

· Absence de graines dans les fruits ; sous l'effet

de température ou d'une luminosité trop faible, la

fertilité des fleurs et par voie de conséquence le nombre de

graines dans les fruits est réduit.

· Nécrose apicale (blossom-end rot)

consécutive à un déficit hydrique important est

favorisée par le manque de calcium. Les jeunes fruits sont plus

sensibles que les fruits à plein grossissement ; la partie

terminale des fruits devient beige.

VII.4. Récolte et

conservation

Selon les variétés et le but de la

production, la période de récolte peut varier. Les poivrons sont

généralement récoltés verts (fig.10), manuellement,

avec leur pédoncule lorsque les fruits n'ont pas encore atteint la

maturité complète car étant d'un meilleur rapport

(Beniest, 1987) quoique nutritionnellement meilleurs à l'état

mûr (jaunes ou rouges selon les variétés. Il est

recommandé de prévoir la récolte entre 50 et 55 jours

après la floraison pour les fruits verts (Laumonnier, 1979) ou 60

à 80 jours repiquage (Beniest, 1987). Dans ce cas, les risques de

pourriture, d'attaques d'insectes ou de coups de soleil sont limités.

La récolte peut durer trois (03) mois ou plus tant que

les niveaux de maladies sont contrôlables ou alors que la production

devient insignifiante.

Les rendements en fruits frais sont de l'ordre de 10 à

20 tonnes à l'hectare mais théoriquement des rendements de 40

tonnes sont possibles alors que les rendements en grains sont de l'ordre de 120

kg/ha.

Pour Chaux & Foury (1994), le piment C. annuum

peut être conservé plusieurs semaines en chambre froide à

7-10° C sous H.R. de 90-95 %. Un film perforé donne satisfaction

pour le maintien de la qualité du produit.

Dans la pratique, la durée d'entreposage peut atteindre

le mois.

Figure

10 : Aperçu des fruits récoltés

VIII. Génétique du piment (Capsicum annuum

L.)

VIII.1. Relations

cytogénétiques

Tous les Capsicum ont un nombre de chromosomes

identique : 2n = 2x = 24.

De nombreuses études ( morphologiques, résultats

d'intercroisements, zymogrammes) ont permis de s'accorder sur l'existence de

deux groupes distincts : l'un à fleurs violettes et l'autre

à fleurs blanches ( Chaux & Foury, 1994). C'est pourquoi Pochard et

al (1992) ont indiqué que C. annuum ne peut se

croiser avec le groupe d'espèces à fleurs violettes. Par contre,

il se croise facilement avec C. chinense et difficilement avec C.

baccatum.

Ces mêmes auteurs évoquent aussi les

différences de translocations entre espèces, C. annuum

différant de C. chinense et de C. baccatum

respectivement par une et trois translocations.

Les travaux de Greenleaf (1986) sur les possibilités de

croisements interspécifiques et la fertilité des hybrides issus

de ces croisements et les caryotypes de quelques espèces nous

renseignent davantage sur les possibilités ou non de certains

croisements interspécifiques.

VIII.2.

Génétique des caractères

Elle pourrait se résumer aux caractères

recensés dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Génétique des

caractères

|

Caractère

|

Nombre de gènes

|

Types d'action du gène

|

|

Orientation du fruit

|

Monogénique (up+ up+)

|

Etat pendant domine érigé

|

|

Couleur du fruit

|

Monogénique

|

Rouge domine orange

|

|

Longueur du pédicelle

|

Monogénique

|

Court domine long

|

|

Saveur piquante

|

Monogénique

|

Piquante domine douce

|

|

Forme du fruit

|

Monogénique

|

Raccourcie ou arrondie domine forme anguleuse

|

|

Apex du fruit

|

Monogénique

|

Pointe incomplète domine carrée

|

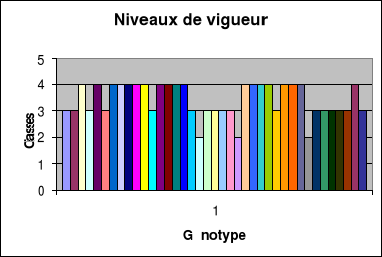

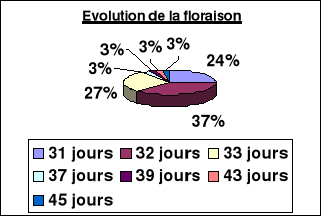

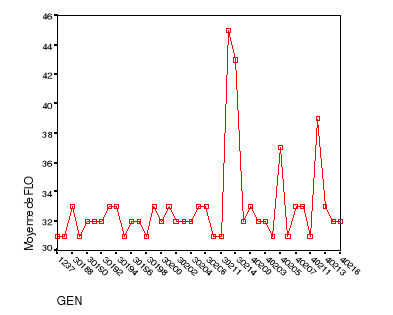

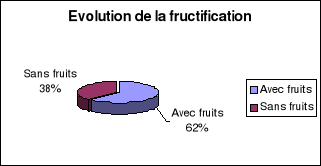

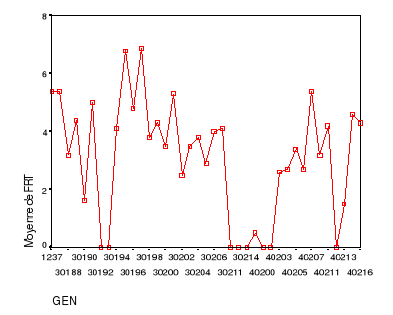

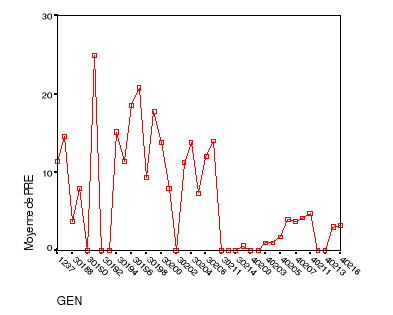

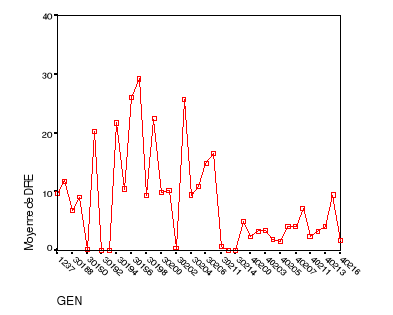

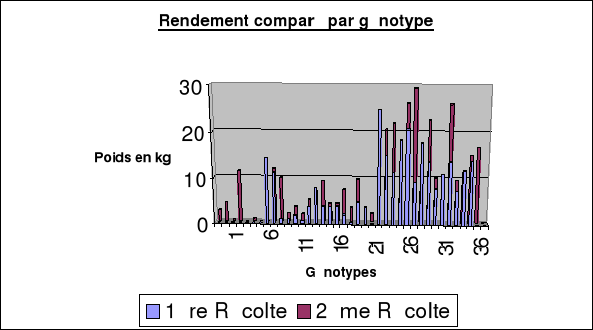

|