Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la transparence

des

industries extractives : la dialectique de la souveraineté et de

la responsabilité. (Thèse de Doctorat en Science

Politique

présentée à l'Université de Yaoundé

II/Cameroun)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

THE UNIVERSITY OF

YAOUNDE II

|

|

|

|

FACULTE DES SCIENCES

JURIDIQUES ET

POLITIQUES

|

FACULTY OF LAW AND

POLITICAL SCIENCE

|

|

|

DEPARTEMENT DE SCIENCE

POLITIQUE

|

DEPARTMENT OF POLITICAL

SCIENCE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LES ETATS, LES ORGANISATIONS NON

GOUVERNEMENTALES ET

LA TRANSPARENCE

DES INDUSTRIES EXTRACTIVES :

LA DIALECTIQUE DE LA SOUVERAINETE ET

DE LA

RESPONSABILITE

These de Doctorat en science

politique

Présentée et soutenue publiquement

par :

Paul Elviclizome BATCHOM

Sous la direction de :

M. Luc SINDJOUN

Agrégé de

science politique

Professeur des Universités à

l'Université de Yaoundé II

Membre de l'Académie des

Sciences d'Outre-Mer

13 avril 2010

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Thèse soutenue publiquement le 13 avril 2010 à

l'Université de Yaoundé II/SOA

Devant un Jury composé de:

PRESIDENT : M. Bertrand BADIE, Professeur des

Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

MEMBRES :

· M. Narcisse MOUELLE KOMBI, Professeur des

Universités à l'Université de Yaoundé

II/SOA

· M. Jean Emmanuel PONDI, Professeur des

Universités à l'Université de Yaoundé

II/SOA

· M. André TCHOUPIE, Maitre de

Conférences à l'Université de DSCHANG

· M. Luc SINDJOUN, Professeur des

Universités à l'Université de Yaoundé II/SOA

(directeur de la thèse)

MENTION : Très Honorable avec les

félicitations du Jury

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de ii Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Les avis contenus dans cette thèse n'engagent ni

l'Université, ni l'organisation

qui l'a financée.

Ils sont

de la responsabilité de son auteur.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

· A la mémoire de ma soeur THERESE

FRIDOLINE qui a quitté la vie comme Ulysse quitta

Nausicaa...

· Pour toi ma fille PHARES

ABIGAIL...

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la transparence

des

industries extractives : la dialectique de la souveraineté et de

la responsabilité. (Thèse de Doctorat en Science

Politique

présentée à l'Université de Yaoundé

II/Cameroun)

RESUME/ SUMMARY

A côté de l'Etat qui se redéploie

et conserve ipso facto sa pertinence comme acteur de la scene internationale,

les acteurs privés de type ONG et firmes des industries extractives

développent avec lui, des transactions complexes qui illustrent la

relativité actuelle du principe de souveraineté. L'excroissance

et l'affirmation des acteurs multiples, les transactions complexes entre

lesdits acteurs et le réveil de la conscience éthique sont autant

de phénomênes qui, se développant au sein des espaces de

gouvernance comme EITI, rendent intelligible le discours sur la transformation

de la souveraineté. Celle-ci est devenue responsable du fait de

l'irruption du social dans l'arêne internationale. Cette irruption, par

le fait de la prise en compte des acteurs sociaux et des problématiques

sociales, impose la conscience du sort de l'autre proche ou lointain. Autant

les Etats que les acteurs privés dramatisent la prise en compte de

l'éthique comme modalité pertinente dans la politique mondiale.

En même temps, la transparence des industries extractives en tant que

norme morale promue par l'Initiative objet de cette étude, entretient

l'illusion d'une pratique de l'éthique de conviction. A l'intersection

de ces deux ordres d'acteurs se développent les questions

éthiques qui autorisent une prise au sérieux de la morale dans

les relations internationales mais, une posture qui restitue le potentiel

avéré de la morale dans la formation des intérêts et

des identités des acteurs.

Beside the state re-opening out its actorness in the

international arena, nonstate actors such as NGOs and extractive industries

firms are making themselves pertinent and developing with states, complex

transactions that show the current relativity of sovereignty. The plural

affirmation of actors, the complex transactions among them and a certain

accentuation of moral consciousness about some matters are such the phenomena

that, developing themselves inside governance spaces like EITI, render

interesting the idea of sovereignty's transformation. Sovereignty has changed

into responsibility because society has burst into the international arena

through the pertinence of social actors and social problematic and thus, the

fate of the "other" close or far has come to the attention. Meanwhile state and

nonstate actors are dramatizing a moral conduct as a pertinent variable of

international politics through the Extractive Industries Transparency

Initiative, this study shows that at the intersection of state and private

orders, moral behaviours are informing the formation of actors' interests and

identities.

Mots clés: Souveraineté- Ethique-

Etat- ONG- Industries extractives- TransparenceIntérêt- Firmes

multinationales.

Key Words: Sovereignty- Ethics-

State- NGO- Extractive Industries- Transparency- Interest-Multinational

Firms.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la transparence

des

industries extractives : la dialectique de la souveraineté et de

la responsabilité. (Thèse de Doctorat en Science

Politique

présentée à l'Université de Yaoundé

II/Cameroun)

Remerciement s

Qu'il nous soit permis de trouver en cet espace la

tribune pour dire notre gratitude a l'endroit de certaines grandes times dont

l'implication directe ou indirecte a permis la réalisation de ce travail

de recherche et par extension, nos études supérieures

:

A monsieur le professeur Luc SINDJOUN pour la

disponibilité et la rigueur avec lesquelles il a assuré le suivi

de cette these.

A monsieur le professeur Narcisse MOUE LLE KOMBI,

Directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun

(IRIC).

A monsieur le professeur Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU

qui a souvent quitté ses attributs de Directeur Adjoint chargé

des Etudes de l'IRIC pour être un ainé qui conseille et

galvanise.

A tous les enseignants du département de

science politique de l'Université de Yaoundé II/SOA pour avoir

tissé assidilment le bagage de notre formation de politiste ; tout

particulierement, les professeurs Paul NTUNGWE NDUE, Ibrahim MOUICHE, a

messieurs Louis Martin NGONO et Jean Daniel ABA etc.

Notre gratitude va également a l'endroit d'une

dame anonyme, inspiratrice et instigatrice de nos études

supérieures. Madame Maguy KONO puissiez-vous trouver dans ces quelques

lignes le souvenir éternel d'un élêve qui n'a jamais

oublié votre geste. Simple geste qui a encouragé et

inspiré tout un cursus académique. A b imo

pectore, nous vous témoignons notre gratitude

éternelle.

Au Centre pour l'Environnement et le

Développement (CED) qui a assuré un soutien financier,

documentaire et logistique sans lequel cette oeuvre n'aurait point

été réalisable.

A monsieur Samuel Alain NGUIFFO TENE qui nous a fait

l'honneur de son amitié et de son soutien.

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de vi Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la transparence

des

industries extractives : la dialectique de la souveraineté et de

la responsabilité. (Thèse de Doctorat en Science

Politique

présentée à l'Université de Yaoundé

II/Cameroun)

Que les jeunes collègues de l'Institut des

Relations Internationales du Cameroun (IRIC) trouvent ici le signe d'une

considération du cadet qu'ils ont souvent encadré et

encouragé. Nous pensons notamment a Mme Mireille MANGA EDIMO

épouse EWANGUE, M. Yves Paul MANDJEM, Mme Olga MBANG WERIWO, Mlle OWONA

MFEGUE Koura Félicité, aux docteurs ABDUL AZIZ Yaouba, Armand E

LONO, Stéphane NGWANZA et Jean KENFACK. Mais également un signe

de gratitude aux ainés qui, parce que membres du corps enseignant de

l'IRIC, nous ont fait l'honneur de leur encadrement et de leurs conseils.

Notamment, les professeurs Laurent ZANG, Alain Didier O LINGA, Jean Emmanuel

PONDI, au Ministre Peter AGBOR TABI, aux Docteurs Wullson MVOMO E LA, Gabriel

EBA EBE et Paulette MVOMO E LA.

Nous manifestons une gratitude a vous, amis de

toujours qui nous avez sans relache tendu la main pour nous relever, soutenir

et indiquer le chemin. Nous pensons particulièrement a Armand ATANGANA

MBARGA (l' g homme simple »), Emmanuel HOPP NWAHA, Marie Angele

BANASSOUBECK SEN, Serge Thierry VANGASSE, Simon STUCKELBERGER, Annelies

HICKENDORF, Christiana ORAGBADE, Jacques Landry EFFOUDOU MOUABOU LOU, Linda

NZOUANGO, Adrien Patrick ENOUGA BENYOMO, Gédéon MPACKO EKE LLE,

Serge Christian ALIMA ZOA, Martine MENGUE MFON LETRANE, Stéphane EKANGA,

Paul NUEMBISSI KOM...

Au personnel d'appui de l'IRIC qui nous a

témoigné sa sympathie, en particulier madame NGO HOYA Augustine,

M. Lucien TICKY, M. NGOU Ibrahim, Mme Irene TCHUENTE.

A monsieur LIKA'A Marcel et madame pour m'avoir offert

un foyer et une éducation. A monsieur et madame BAYIHA pour m'avoir

accordé leur soutien tout au long du temps. Et a BAYIHA Denis qui m'a

encouragé malgré l'adversité

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de vii Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la transparence

des

industries extractives : la dialectique de la souveraineté et de

la responsabilité. (Thèse de Doctorat en Science

Politique

présentée à l'Université de Yaoundé

II/Cameroun)

a poursuivre mes études. A vous mes parents

g omnes generans generat simili si bi ». Trouvez

dans ce premier balbutiement scientifique, la vengeance de votre droit a

l'éducation bafoué, le signe que g celui qui met sa confiance

dans le Seigneur est comme le mont Sion, jamais il ne chancellera ». Merci

pour le don de la vie que vous m'avez

fait.

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de viii Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Sigles et abréviations

AADDH : Association Africaine de Défense

des Droits de l'Homme.

ACCT: Agence de Coopération Culturelle et

Technique.

ANLC: Association Nigérienne de Lutte

contre la Corruption.

BAD: Banque Africaine de

Développement.

BEI: Banque Européenne

d'Investissement.

BERD: Banque Européenne pour la

Reconstruction et le Développement.

BP: British Petroleum.

BRP: Bureau de Recherches du Pétrole.

CAC: Community Advisory Council.

CAP: Citizen Advisory Panel.

CAFOD: Catholic Agency For Overseas

Development.

CARE: Cooperation for American Relief in

Europe/Everywhere.

CCFD: Comité Catholique contre la Faim et

pour le Développement.

CED: Centre pour l'Environnement le

Développement.

CEMAC : Communauté Economique et

Monétaire d'Afrique Centrale.

CIA: Central Intelligence Agency.

CICMG : Compagnie Industrielle et Commerciale

des Mines du Gabon.

CIISE : Commission Internationale de

l'Intervention et de la Souveraineté des États.

CIMADE: Comité Inter Mouvement

auprès des Evacués.

CNECC: China Nuclear Engineering and

Construction Corporation.

CNPC: Chinese National Petroleum Company.

COMILOG: Compagnie Minière de

l'Ogooué.

CORAF : Congolaise des Raffineries.

COTCO: Cameroon Oil Transportation Company.

CPSP: Comité de Pilotage et de Suivi des

Pipelines.

DFID: Department for International

Development.

DSRP: Document Stratégique de

Réduction de la Pauvreté.

EITI : Extractive Industries Transparency

Initiative

FMI: Fonds Monétaire International.

FOCARFE: Fondation Camerounaise d'Actions

Rationalisées et de Formation sur

l'Environnement.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

FOIA: Freedom of Information Act.

FOSCPG: Front des Organisations de la

Société Civile Contre la Pauvreté au Gabon.

FUSAD : Front Uni pour la Sauvegarde des Acquis

Démocratiques.

GACAP: Governance and Anti Corruption Action

Plan.

GIC: Groupe International Consultatif.

IAG: International Advisory Group.

ICMM: International Council for Mines and

Metals.

IDE: Investissement Direct Etranger.

IDP: Investment Development Path.

IUCN: International Union for Conservation

Nature.

MAEP: Mécanisme Africain d'Evaluation par

les Pairs.

MDTF: Multi Donors Trust Fund.

MNJ : Mouvement des Nigériens pour la

Justice.

MOE: Multinational Owned Entreprise.

MOSOP: Movement for the Survival of Ogoni

People.

MPE: Multinational Producing Entreprise.

MTE: Multinational Trade Entreprise.

NDASE : Nouveau Dragon d'Asie du Sud-Est.

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force.

NDV: Niger Delta Vigilante.

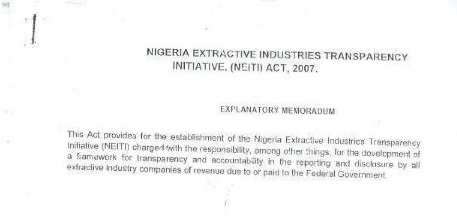

NEITI: Nigeria Extractive Industries

Transparency Initiative.

NORAD: Norway Agency for Development.

NSWG: National Stakeholders Working Group.

OCDE: Organisation pour le Coopération et

le Développement en Europe.

ODA : Overseas Development Administration.

OGM: Organisme Génétiquement

Modifié.

OIF : Organisation Internationale de la

Francophonie.

OINGC : Organisation Internationale Non

Gouvernementale Commerciale.

OMI : Organisation Maritime Internationale.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

ONU : Organisation de Nations Unies.

OPA : Oil Pollution Act.

OPEP: Organisation des Pays Producteurs de

Pétrole.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

OSC : Organisation de la Société

Civile.

OSI : Open Society Institute.

OSI : Organisation de Solidarité

Internationale.

OTAN : Organisation du Traité de

l'Atlantique Nord.

OUA: Organisation de l'Unité

Africaine.

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PCQVP/PWYP: Publiez Ce Que Vous Payez/ Publish

What You Pay.

RELUFA: Réseau de Lutte contre la

Faim.

RCA: République Centrafricaine.

RDC: République Démocratique du

Congo.

ROTAB: Réseau des Organisations pour la

Transparence et l'Analyse Budgétaire.

RPDH : Rencontre pour la Paix et les Droits de

l'Homme.

RWI: Revenue Watch Institute.

SeP : Service Oecuménique pour la

Paix.

SMH: Société Mauritanienne des

Hydrocarbures.

SMIC: Salaire Minimum Interprofessionnel de

Croissance.

SNH: Société Nationale des

Hydrocarbures.

SNPC: Société Nationale des

Pétroles du Congo.

SOCAR: State Oil Company of Azerbaijan

Republic.

SOFAZ: State Oil Fund of Azerbaijan.

SOGARA: Société Gabonaise des

Raffineries.

SOMINA: Société des Mines

d'Azelik.

SONARA: Société Nationale des

Raffineries.

STN: Société Transnationale.

TOTCO: Tchad Oil Transportation Company.

UA : Union Africaine

UE: Union Européenne.

UJC: Union des Journalistes du Cameroun.

YEITI: Yémen Extractive Industries

Transparency Initiative.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Liste des figures et tableaux :

A. Les figures :

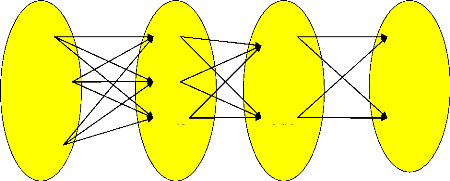

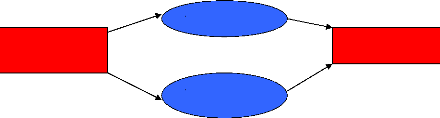

Figure 1: la triangulaire complexe autour de la transparence des

industries extractives 43

Figure 2: les transactions complexes au sein de EITI 43

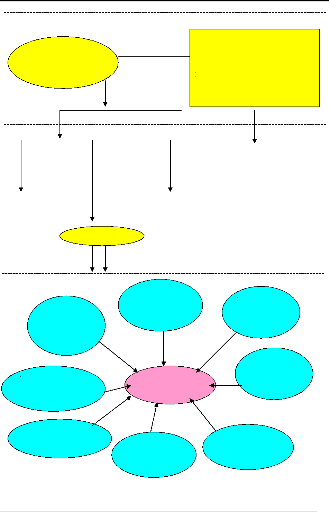

Figure 3: le modèle d'analyse 45

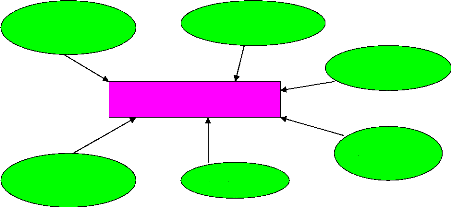

Figure 4 : Le regroupement d'entreprises autour du gisement de

Aguaytia au Pérou 178

Figure 5 : les incidences de la mondialisation et de la

transformation de la souveraineté 204

Figure 6 : le biais de la corruption et des conflits entre

l'opacité et le sous-développement 236

B. Les tableaux :

Tableau 1: les Etats mettant en oeuvre l'EITI au 15

février 2010 78

Tableau 2 : Accords de dons du MDTF au 31 mars 2008 92

Tableau 3 : les financements reçus par la coalition

PWYP/Cameroun en 2007 145

Tableau 4 : Stock estimé de l'IDE entrant par secteur en

1990 et 2005 (en millions de dollars)

158

Tableau 5 : Stock mondial estimé d'IDE sortant par

secteur, 1990 et 2005 (en millions de dollars) 158

Tableau 6 : position africaine dans la teneur en certaines

ressources du sous-sol en 2006 162

Tableau 7 : poids de l'IDE des industries extractives dans l'IDE

du secteur primaire sortant 1990 et 2005 (en millions de dollars) 163

Tableau 8 : poids de l'IDE des industries extractives dans l'IDE

du secteur primaire entrant 1990 et 2005 (en millions de dollars) 164

Tableau 9 : Indication de la participation des compagnies

extractives aux réunions de l'international Advisory Group (IAG) 175

Tableau 10 : Indication de la participation des compagnies

extractives à quelques réunions du conseil d'administration EITI

175

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Tableau 11 : Classement des entreprises pétrolières

et gazières selon leur degré de transparence 183

Tableau 12 : Panorama des acteurs au sein de EITI 201

Tableau 13 : les indicateurs du développement humain dans

les pays mettant en oeuvre EITI en juillet 2009. 240

Tableau 14 : Matrice des actions du comité de suivi de la

mise en oeuvre des principes de l'ITIE au Cameroun 267

Tableau 15 : Récapitulatif des statistiques des

problèmes de la population le long du tronçon centre-sud en

août 2008. 303

Tableau 16 : projet de budget des journées de

réflexion sur la situation actuelle de la gouvernance dans la gestion du

secteur forestier camerounais. 307

Tableau 17 : Budget de l'atelier d'information et état des

lieux des industries extractives au Cameroun 308

Tableau 18 : Traits de l'investissement social de Anglo American

(2002-2008). 313

Tableau 19 : Soutien de Anglo American par cause et par

région en 2008 314

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la transparence

des

industries extractives : la dialectique de la souveraineté et de

la responsabilité. (Thèse de Doctorat en Science

Politique

présentée à l'Université de Yaoundé

II/Cameroun)

Table des matières

DEDICACE iv

RESUME/ SUMMARY v

Remerciements vi

Sigles et abréviations ix

Liste des figures et tableaux : xii

Table des matières xiv

INTRODUCTION GENERALE 1

A. DE LA CONSTRUCTION D'UNE PROBLEMATIQUE : LA

SOUVERAINETE ENTRE ABSOLUTISME ET

OBSOLESCENCE. 2

1. Du rapport souveraineté / raison d'Etat 2

a) La souveraineté comme matrice de la raison

d'Etat 3

b) L'Etat : une scène commune à la

souveraineté et à la raison d'Etat 4

c) Souveraineté et raison d'Etat : une

communauté de destin 5

2. La souveraineté : un concept aux multiples

dimensions 7

a) La souveraineté comme principe absolu

8

b) L'approche dynamique de la souveraineté

14

· De l'obsolescence de la souveraineté

14

· La post-modernité contre la

souveraineté ? 17

· La souveraineté responsable : le choix

de la relativité. 20

3. Second niveau de problématisation: la

dimension éthique du capitalisme,

l'intérêt ou la morale ?

22

a) Du capitalisme en bref 23

b) L'instant de la révolution 26

c) Morale ou éthique ? 26

d) Morale et capitalisme : la place de l'éthique

dans l'économie politiquecapitaliste 28

· Le mercantilisme ou l'emprise de l'Etat sur

l'économie 29

· Le libéralisme ou l'enrichissement en

l'absence de l'Etat et de la morale 31

4. La question de recherche

36

5. Triple réalité à l'ère

de la souveraineté relative: le triangle heuristique

39

B. LES HYPOTHESES 41

1. Hypothèse principale

41

2. Les hypothèses secondaires

42

C. DE LA CONSTRUCTION D'UN MODELE D'ANALYSE

44

D. LE CADRE THEORIQUE : UNE LECTURE TRANSNATIONALE DES

INTERETS CONSTRUITS 46

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

1. Le Transnationalisme : une explication partielle

des transactions au sein de EITI. ..

46

a) Par-delà les mouvements sociaux :

diversité de l'action transnationale 46

b) EITI au coeur de la théorie des mouvements

sociaux. 50

2. Du réalisme ou la revanche de l'Etat sur

les acteurs privés. 52

a) La pertinence du réalisme dans l'étude de la

transparence des industries

extractives 52

b) Les logiques réalistes dans l'étude de la

transparence des industries extractives..

56

3. L'apport du constructivisme dans la

compréhension de la transparence des industries extractives.

60

E. ANNONCE DU PLAN 65

PREMIERE PARTIE :L'EXCROISSANCE DES INTERVENANTS DANS LA

POLITIQUE INTERNATIONALE : EXAMEN DE LA TRANSFORMATION DE LA SOUVERAINETE SOUS

LE PRISME DE L'EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE.

67

CHAPITRE 1 : EITI ET LE REDEPLOIEMENT DE L'ETAT, UNE

LECTURE STATOCENTREE DE LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVE OU

L'AFFIRMATION DE LA PERTINENCE DU SYSTEME ETATIQUE 70

SECTION 1: DEPLOIEMENT D'UN ETAT-FLUIDE DANS LA

TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES : ENTRE UNIVERSALISME ET AUTOCHTONIE.

70

Paragraphe I : Croquis d'une catégorie

créole: le site de la mise en oeuvre de l'Initiative de Transparence des

Industries Extractives ou la pertinence du baroque. .

71

A. L'espace de la mise en oeuvre : territorialité et

autorité de l'Etat 71

1. Territorialité et autorité : des

notions centrales mais relatives 71

2. Voyage au coeur de la diversité 75

B. La double phénoménologie

régulatrice dans la transparence des industries extractives

81

1. De la puissance régulatrice de l'Etat dans la

détermination du comportement des acteurs dans l'Extractive

Industries Transparency Initiative 81

2. De la régulation matérielle du

processus de transparence des industries extractives

85

Paragraphe II : L'incursion démocratique des

Etats-soutien dans les espaces de la mise

en oeuvre: participation et respect de la norme au

centre d'une interférence 87

A. L'impératif de participation : un fondement

inter alia de la démocratie 88

B. L'expédition normative sur les sites de la

mise en oeuvre de l'initiative de transparence des industries extractives

93

SECTION 2 : LA COMMUNAUTARISATION DE L'ACTION ETATIQUE

POUR LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES : A LA RECHERCHE DU NIVEAU

PERTINENT DE SOUTIEN 98

Paragraphe I : Un soutien groupé des Etats

dans les organisations intergouvernementales économiques

101

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de xv Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

A. La solidarité des regroupements

économiques du sud vis-à-vis des

théâtres

d'implémentation de la transparence des

industries extractives 101

1. La Banque Africaine de Développement et l'EITI

102

2. La Banque Asiatique de Développement dans

l'EITI 104

B. Le monde développé et son soutien

communautarisé à l'EITI : La modalité économique

106

1. L'implication des banques européennes dans

l'Extractive Industries Transparency Initiative : le cas de la BERD et de la

BEI 106

a) La Banque Européenne pour la Reconstruction et

le Développement et l'Initiative de transparence des industries

extractives 106

b) Le soutien du groupe de la Banque Européenne

d'Investissement à l'EITI..

108

2. Les institutions de Bretton Woods et la transparence

des industries extractives 109

a) L'initiative de transparence des industries

extractives dans la politique de transparence du Fonds Monétaire

International 109

b) Le groupe de la Banque Mondiale et l'initiative de

transparence des

industries extractives 111

Paragraphe II : Les organisations internationales

politiques et la transparence des industrie extractives

116

A. L'affect intra-hémisphérique au sud

et le soutien à la transparence des industries extractives

116

1. L'Union Africaine et la transparence des industries

extractives : un soutien timide 116

2. La Francophonie ou l'unité linguistique au

service du développement durable 117

B. L'assistance politique des regroupements globaux pour

des industries extractives transparentes 119

1. La transparence des industries extractives dans

l'espace d'action de l'OCDE ..

119

a) Le Cadre d'Action pour l'Investissement

120

b) L'outil de sensibilisation au risque de l'OCDE

destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones

à déficit de gouvernance 121

2. Les objectifs de développements des Nations

Unies et la transparence des industries extractives 122

CHAPITRE 2 : CASCADE D'AUTORITES A L'ERE DE LA

POLITIQUE MONDIALE : LE POSITIONNEMENT MARQUE DES FIRMES MULTINATIONALES ET DES

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DANS L'EITI. 127

SECTION 1 : LES ONG DANS LE DEFI DE LA GOUVERNANCE

GLOBALE : DES PROMOTEURS DU « MARCHE DE LA PITIE » DANS LA

TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 129

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Paragraphe I : Les organisations non gouvernementales

: des acteurs de la société civile impliqués dans la

promotion de la transparence des industries extractives

130

A. La constitution d'une société civile

internationale autour de EITI ou l'apport du social dans la construction d'un

espace public dédié à la transparence des industries

extractives 130

B. Considérations sémantique, historique

et typologique autour des

organisations non gouvernementales 135

1. Eléments de définition d'un acteur

à l'identité vague 135

2. De la diversité au sein des ONG ou

l'humanitaire protéiforme. 137

Paragraphe II :

Les ONG dans la mise en oeuvre de l'Initiative de Transparence des Industries

Extractives : la dénonciation légitimante ou le fondement

éthique d'une catégorie d'acteurs en quête de scène

139

A. «Publish What You Pay» ou la

création d'une scène pour la promotion de la transparence dans

les industries extractives 139

B. Les organisations non gouvernementales et le

suivi de la mise en oeuvre de la transparence des industries extractives: des

gardiennes du jardin de la transparence ? 141

1. La participation de la société civile

dans la mise en oeuvre de la transparence des industries extractives : un

acteur en quête de scène 142

2. Les organisations de la société civile

dans la matérialisation de la transparence dans les industries

extractives : contribution à la construction d'un « marché

de valeurs » 144

3. Obstacles à l'émulation de la

société civile sur les sentiers de la transparence

147

SECTION 2 : LES FIRMES MULTINATIONALES DU SECTEUR DES

INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS L'ECONOMIE POLITIQUE INTERNATIONALE : AFFIRMATION

DE LA QUALITE D'ACTEUR ET OPPRESSION DE LA SOUVERAINETE

149

Paragraphe I : Considérations

générales sur les multinationales du secteur des

industries extractives dans la politique

internationale 151

A. Les sociétés multinationales : le

renouveau d'un objet d'analyse ancien. 151

1. Eléments de définition et d'histoire

des sociétés multinationales 151

2. De la pertinence des sociétés

multinationales dans l'économie politique internationale 155

B. Les firmes multinationales des industries

extractives : signe particulier de l' ``

actorness» éprouvé des

sociétés multinationales. 160

1. L'apport du sous-sol dans la mondialisation

économique 161

2. Du syndrome hollandais au syndrome de Monaco : les

impacts sociaux et

sécuritaires de l'activité extractive dans

un monde globalisé. 165

Paragraphe II : Praxis

des multinationales dans l'initiative de transparence des

industries extractive : crise éthologique ?

172

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

A. L'affirmation actorielle des industries

extractives dans l'écriture d'un scénario de la transparence au

sein de l'EITI : le niveau international 174

B. Les industries extractives dans la

matérialisation de la transparence dans les

cadres stato-nationaux : le niveau interne

177

DEUXIEME PARTIE : TRANSACTIONS COMPLEXES DANS

L'INITIATIVE DE TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES AUTOUR DU COUPLE

INTERET-ETHIQUE : LES FRUITS DE LA MORALE AU SEIN DE EITI. 186

CHAPITRE 3 : SOUVERAINETE ET MONDIALISATION DES

RISQUES ET MENACES : A LA RECHERCHE D'UNE ETHIQUE DE CONVICTION DANS LES

TRANSACTIONS AU SEIN DE EITI.

190

SECTION 1 : COMPLEXITE DES TRANSACTIONS DANS L'ETHIQUE A

L'ERE DE LA MONDIALISATION. 192

Paragraphe I : La problématique de la

transparence des industries extractives : un aspect de la construction morale

des problèmes de la mondialisation 192

A. De la construction sociale d'une

problématique de la transparence des industries extractives

192

B. La création des espaces trinitaires : une

exigence d'efficacité et d'efficience 199

1. Souveraineté et gouvernance globale : A propos

des espaces de

gouvernance 199

2. EITI : un espace de gouvernance dans la politique

mondiale 200

Paragraphe II : Ethique et

problèmes de la mondialisation : la transparence des industries

extractives dans les schémas de la gouvernance mondiale

204

A. La transparence des industries extractives

dans la mouvance moralisante de la mondialisation 205

1. La transparence des industries extractives et la

prise en compte des droits des communautés autochtones 205

2. La transparence des industries extractives et la

question environnementale .

210

B. L'émergence de la puissance normative :

EITI un trait de la moralisation des

systèmes politiques mondiaux

214

1. Un changement théorique 214

2. ...à la suite d'un changement des pratiques

politiques 217

SECTION 2 : A LA RECHERCHE DES ELEMENTS D'UNE ETHIQUE DE

CONVICTION DANS LA CONDUITE DES ACTEURS DE LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES

EXTRACTIVES. 219

Paragraphe I : L'initiative de transparence des

industries extractives : un espace de la démocratisation ?

221

A. Participation et responsabilité au sein de

l'Extractive Industries Transparency

Initiative. 223

1. Un espace de participation

hétérogène ou la diversité des

transactions

comme marque de l'éthique 224

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de xviii

Yaoundé II, Membre de l'Académie des Sciences

d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

2. Les rapports de conciliation des chiffres et volumes :

une responsabilité

biaisée 226

B. Légitimité et

illégitimité de la transparence des industries extractives

228

1. L'éthique légitimante 229

2. Une mise en oeuvre imparfaite de l'initiative de

transparence des industries

extractives 231

Paragraphe II :

L'incidence économique dans une conception holistique de

l'éthique : la transparence des industries extractives dans la

problématique du développement

des peuples 233

A. Les effets d'un manque de transparence dans les

industries extractives sur le développement des peuples ou la

négation d'une morale de la transparence comme explication de l'absence

de développement 234

B. L'initiative de transparence des industries

extractives : un espace de gouvernance pour un développement

repensé. 242

CHAPITRE 4: VERS L'« ETHIQUE DE LA CONVICTION

RESPONSABLE » DANS LA STRUCTURATION DE L'INTERACTION AU SEIN DE L'EITI :

L'EXALTATION DU PARADIGME DE L'INTERET OU LA TRANSPARENCE SPECIEUSE

246

SECTION 1 : « L'ETAT N'A PAS D'AMI... » : UNE

LECTURE STATOCENTREE DE L'INITIATIVE DE TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

247

Paragraphe I : Le sacre de l'intérêt ou

le scepticisme éthique : le fondement utilitaire du lien

interétatique dans la transparence des industries extractives

247

A. L'Etat-soutien à EITI et les

délices de la transparence des industries extractives .

248

1. La préservation et l'expansion des zones

d'influence 248

2. Action rhétorique : la transparence des

industries extractives ou la « quête intéressée d'un

nouvel humanisme » au service de la sécurité des Etats.

250

3. La `nouvelle raison d'Etat' ou l'international comme

compensation des

carences internes 252

4. La transparence au service de la prévention

des conflits armés 253

5. L'exportation d'un modèle étatique par

le soutien de la transparence des industries extractives. 255

B. L'Etat de la mise en oeuvre de l'initiative et les

retombées de la transparence des industries extractives

257

1. Les Etats de la mise en oeuvre de l'EITI dans le

meta-jeu mondial: le rayonnement international des Etats en jeu 258

2. L'instrumentalisation à des fins de

légitimation internationale de l'EITI par

les Etats d'accueil 264

3. Les financements directs et indirects de la

transparence 265

Paragraphe II : L'Etat transcendant ?

L'instrumentalisation des acteurs privés par l'Etat au sein de EITI :

les ONG et les firmes au service de la diplomatie étatique.

268

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

A. La cession de la flexibilité et de

l'expertise des ONG au Léviathan 270

1. Les ONG acteurs d'une diplomatie non gouvernementale

au service de l'Etat

270

2. L'illusion de la pureté de la

société civile dans les aires d'implémentation de l'EITI ?

277

B. Du consensus opaque à la transparence

collusive : les industries extractives et l'Etat, idylle éternelle d'un

couple fusionnel 279

1. Les firmes transnationales dans la transparence des

industries extractives: les contours d'une action des firmes au service de

l'Etat 280

2. Les structures domestiques et les firmes

multinationales des industries extractives : les usages étatiques des

firmes dans la politique des Etats hôtes 285

SECTION 2 : LA CONNOTATION UTILITAIRE DE L'ACTION NON

GOUVERNEMENTALE DANS LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 288

Paragraphe I : Les organisations non gouvernementales

et le spectacle de l'altérité : l'EITI, un théâtre

de l'humanisme captieux 290

A. Les fruits de l'interaction privée : les

ONG au coeur des transactions utilitaires dans l'initiative de transparence des

industries extractives 290

1. Une logique de diversification des sources de

légitimité : la transparence des industries extractives

pourvoyeuse d'un supplément de légitimité 291

2. Le syndrome du « passager clandestin » ou

l'activisme non gouvernemental au service de l'ambition personnelle des

leaders. 294

B. Les fruits des transactions avec l'Etat : les ONG dans le

complexe du

financement de la transparence des industries

extractives. 297

1. Les rentes de la transparence ou la transparence des

rentes ? 298

a) Les ONG dans le suivi du projet pétrole

Tchad-Cameroun 298

b) La surévaluation du per diem comme le

signe d'une quête des rentes de la transparence. 303

2. De la corruption au sein des ONG : un indicateur de la

spéciosité du récit éthique dans la transparence

des industries extractives 305

Paragraphe II : Les

firmes multinationales du secteur des industries extractives

dans

le système capitaliste : l'illusion du

désintéressement. 310

A. Deux manifestations de la « tentation

éthique » du capitalisme 311

1. A l'ère du marketing éthique : la

transparence des industries extractives au service de la performance

311

2. From shareholders to stakeholders:

l'éthique comme impératif dans la complexité des

transactions des acteurs pour la performance et la

compétitivité.

317

B. A propos des fruits du marketing éthique :

évocation de quelques retombées

de l'éthique de responsabilité pour les

compagnies extractives 320

CONCLUSION GENERALE 323

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

A. BILAN EMPIRIQUE : LE FONDEMENT MORAL DES INTERETS A

L'INTERSTICE DES ORDRES ETATIQUE ET

PRIVE. 324

1. EITI et la rémanence de l'ordre

westphalien 324

2. La pertinence des acteurs privés dans EITI

326

3. Morale et puissance : les deux faces de la

politique mondiale 330

B. BILAN THEORIQUE : VERS LE DEPASSEMENT DES ARCHIPELS

PARADIGMATIQUES. 334

1. Forces et faiblesses des grilles

convoquées 334

2. Par-delà les forces et faiblesses : vers

le dépassement des archipels théoriques et paradigmatiques ?

338

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 343

ANNEXES 377

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de xxi Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Introduction

générale

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

Introduction générale :

La fin du monopole étatique est le fait des acteurs de

la société civile venant de tous les horizons dire leur droit au

chapitre, de même que des firmes multinationales qui ont vu leur

importance amplifiée par la mondialisation. Les acteurs privés

accentuent ainsi la pression sur le principe de souveraineté et donc,

sur l'Etat qui en est le ferment et le fondement. L'ouverture progressive des

écluses de la souveraineté et l'irruption des acteurs

privés dans les sphères décisionnelles où se

structure la marche du monde a fini de donner l'impression de sonner le glas de

l'ordre westphalien. De la configuration nouvelle, ont jailli des espaces

nouveaux de gouvernance (concept dont l'émergence a également

partie liée avec cette fièvre), dans lesquels l'Etat partage la

qualité d'acteur avec des entrepreneurs privés en vue d'apporter

solution aux problèmes complexes de la mondialisation. A Johannesburg,

l'ancien Premier Ministre britannique Tony Blair lança en 2002

l'Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), plateforme

multi-acteurs consacrée à l'incarnation de la transparence.

Espace d'émulation de l'actorat multiple et multiforme, site de

transactions complexes, EITI n'est pas moins le théâtre d'une mise

en avant de l'éthique dans le capitalisme. Ipso facto, deux

concepts cardinaux sont mis en relief : la souveraineté et

l'éthique. Comment envisager la mise en oeuvre de l'un alors que le

système international est bâti sur la présomption de

l'intangibilité de l'autre ? Face à ce dilemme normatif, une

déconstruction de la critique politiste de la souveraineté est

semble-t-il, le préalable à tout discours. Ce, dans le but de

palper la souveraineté sans l'idée-reçue de sa forme

absolue qu'impose à la discipline le mythe westphalien qui autorise donc

l'idée d'une obsolescence.

A. De la construction d'une problématique : La

souveraineté entre absolutisme et obsolescence.

1. Du rapport souveraineté / raison

d'Etat

La transparence des industries extractives comme norme promue

et défendue par les Etats et les acteurs privés, est

confrontée à deux concepts fondamentaux de l'autorité

étatique : la souveraineté et la raison d'Etat. A priori, le

cousinage des deux concepts ne paraît pas relever de l'évidence et

de toute façon, il prendrait fin à la lisière de la

différenciation justifiée par le degré d'omnipotence du

dépositaire de l'un et de l'autre. Pourtant, leur interconnexion se

fonde au carrefour de l'Etat. Trois niveaux d'argumentation permettent de

mettre en relief la communauté de sens et d'essence des deux concepts

à savoir : le rôle matriciel de la

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de 2 Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

souveraineté vis-à-vis de la raison d'Etat, l'Etat

comme scène que partagent les deux concepts et la communauté de

destin de ceux-ci.

a) La souveraineté comme matrice de la raison

d'Etat

La souveraineté est l'autorité suprême

reconnue à un Etat, et qui le place au dessus de toute autre

autorité1. « La politique c'est le pouvoir et le pouvoir

c'est la souveraineté » dit Gérard Mairet2.

Autrement dit, aucune norme ne s'impose à celui qui est souverain car il

est source de norme et norme supérieure. Mieux, les normes issues de sa

volonté sont incontestables et définitives. « Une telle

conception pense Olivier Beaud, exclut l'intervention d'un tiers que ce soit en

amont ou en aval de la décision : en amont, parce que le souverain ne

reconnaît aucun droit de veto ou de co-décision à une

autorité politique tierce, en aval parce qu'il ne reconnaît pas

davantage à une autorité juridictionnelle le soin de

contrôler sa décision »3. Au sein de son

territoire, l'Etat détient le monopole de la contrainte et donc, est

détenteur de la plenitudo potestas. Cela l'exempte de toute

norme imposée de l'extérieur comme de l'intérieur car il

est dépositaire de la puissance absolue qui peut être

perpétuelle ou mortelle. La raison d'Etat découle de la

souveraineté. Elle désigne le droit dont dispose un Etat de

violer la loi ou la norme « momentanément4 » au nom

de la nécessité ou de l'intérêt. Ce n'est pas l'

« injure de l'Etat faite à la raison5 » ou bien le

prétexte d'établissement d'un régime perpétuel

d'exception. C'est l'établissement d'une raison propre à l'Etat,

distincte de la morale chrétienne et de la loi naturelle. La raison

d'Etat, c'est la distance prise par l'Etat vis-à-vis de Dieu et de la

nature ; c'est la construction d'une raison souveraine de l'Etat6.

En raison de la nécessité7 qui conditionne la

préservation de l'Etat, ce dernier peut

1 Les déclinaisons des dimensions de la

souveraineté au cours de cette étude reviendront amplement sur

les sens de la souveraineté. Cette acception n'est juste que

l'idée centrale des diverses conceptions de la notion de la

souveraineté.

2 Mairet Gérard (1997) Le principe de

souveraineté, Paris : Gallimard, P. 20.

3 Olivier Beaud pousse la réflexion plus

loin en plaçant le souverain au dessus de la constitution qui est

pourtant loi fondamentale d'un Etat. Beaud Olivier « Le souverain »

Pouvoirs, Revue française d'études constitutionnelles et

politiques, n° 67, P.36-37, 1993.

4 Il convient de noter que la violation

pérenne de la norme est la négation des fondements de l'Etat

moderne car, un homme seul qui viole permanemment les lois est très vite

qualifié de tyran et conduit donc l'Etat vers un régime

redouté par l'ensemble des théoriciens de l'Etat. Machiavel

précise d'ailleurs que c'est la « necessitas » qui suspend le

cours de licéité et elle n'est pas perpétuelle. La

multitude souveraine qui s'installe durablement dans l'exception fait resurgir

l'état de nature hobbesien et conduirait vers le chaos.

5 Parce qu'elle est le droit de l'Etat

d'échapper au droit, Gérald Sfez pense qu'elle est l'injure de

l'Etat faite à la raison. Sfez Gérald (2000) Les doctrines de

la raison d'Etat, Paris : Armand Colin, introduction.

6 D'après Gérard Mairet, le fondement

de la souveraineté est cette distance d'avec Dieu et la nature. Si en se

distinguant des morales qui en découlent l'Etat se construit une raison,

celle-ci et la souveraineté partagerait donc par nature, d'être

l'incidence de cette distance.

7 Machiavel parle de « necessitas »,

Botero parle d'intérêt pour désigner une seule et

même chose. Le point de

rupture survient quand il faut dire celui dont

l'intérêt est motif d'action. Sfez pense que la

nécessité

machiavélienne est centrée sur le

prince alors que celle de Botero se focalise sur l'Etat comme

communauté

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

« momentanément » mettre entre

parenthèse les normes dont il est l'instigateur. En fait, la

souveraineté confère à l'Etat ce droit, le droit de se

soustraire aux normes ; la souveraineté donne à l'Etat sa

raison1. Autrement dit, si l'Etat peut se permettre de violer les

lois et normes dont il est l'instigateur et celles qui émanent d'autres

sources, c'est en raison de sa souveraineté.

b) L'Etat : une scène commune à la

souveraineté et à la raison d'Etat

De plus, même si les pré-machiavéliens ont

discouru sur des pratiques étatiques qui s'apparentent à la

raison d'Etat, ils n'ont pas conceptualisé cette notion. Machiavel a

également manqué de fournir à la notion de raison d'Etat

une valeur conceptuelle tant il l'a centrée sur le prince nouveau, qui

est avant tout soucieux de la quête et de la conservation de son pouvoir

que de la conservation de l'Etat. Or, l'essence même de la raison d'Etat,

c'est de veiller à la conservation de l'Etat. C'est pour cette raison

que l'on reconnaît à Botero le mérite d'avoir

conféré à la raison d'Etat une valeur conceptuelle car, il

a placé la conservation de l'Etat au centre de la préoccupation

de celle-ci. « L'innovation de Botero dit Gérard Sfez, est de

conférer à la raison d'Etat un véritable domaine de

réalité »2. Il n'y a donc pas de raison d'Etat

sans Etat et pas d'Etat sans souveraineté.

La modernité politique est caractérisée

par l'affirmation de l'Etat comme modèle d'organisation de la vie

sociale. En même temps qu'il se crée autour de son

indépendance vis-à-vis de l'Eglise et de la loi naturelle, l'Etat

se forge sa raison en vertu de sa souveraineté. L'histoire de la

constitution de l'Etat selon Hobbes est celle de l'auto-assujettissement des

hommes au souverain en vue de la sécurité. Hobbes apparaît

comme le théoricien de la souveraineté en tant que principe

intégrateur des hommes et des humeurs disparates, le principe qui

crée l'ordre à partir du désordre, le faber de la

cohésion au nom de l'initiative de loi qui est sa prérogative

première et exclusive. Pas de souveraineté sans raison d'Etat

c'est-àdire, une part de secret qui revient au souverain en tant qu'il

est source de la norme et la

d'hommes dont il faut assurer la commodité d'existence.

Quel que soit l'auteur, l'accord est trouvé : « necessitas

legem non habet » Sfez, op. cit.

1 Il y a 40 ans environ, le gouvernement

britannique avait vendu à l'armée américaine l'île

de Diego Garcia, violant ainsi le droit des peuples à disposer

d'eux-mêmes, sans compter les droits des peuples de disposer de leurs

terres. Autant de normes sur lesquelles la communauté internationale

avec en tête les puissances telles que le Grande Bretagne a bâti le

système des Nations Unies. Après plusieurs plaintes et

procès qui donnent raison aux populations de ce territoire britannique

d'outre-mer (archipel du Chagos), le 22 octobre 2008 la chambre britannique des

Lords a estimé que la rétrocession de l'île à ces

populations constitue un préjudice à la sécurité

internationale. La raison d'Etat a été invoquée par les

Lords. Il s'agit d'une violation de certaines normes internationales, au nom

d'un intérêt prétendument commun à la

société internationale. La négation de la

souveraineté à un peuple se justifie par la raison d'Etat d'un

pays investi d'une souveraineté qui lui autorise le viol de la norme

préétablie.

2 Sfez Gérard op. cit P. 60

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

norme même. Pas de raison d'Etat sans souveraineté

qui consacre le droit d'échapper au droit, la norme de la violation de

la norme.

c) Souveraineté et raison d'Etat : une

communauté de destin

Les débats autour de celui dont l'intérêt

est cause de violation de la norme sont illustratifs des querelles autour du

dépositaire de la souveraineté et, est un autre trait de la

parenté des deux concepts. Qui est souverain ; le roi ou le royaume ?

L'intérêt qui motive l'activation de la raison d'Etat

appartient-il au roi ou au royaume ? La figure machiavélienne du prince

dépositaire de la plenitudo potestas colle bien avec

l'idée de la souveraineté centralisée, au nom d'une

ratio status regis fondée sur le pessimisme anthropologique, la

quête d'un intérêt prétendument commun mais

privé et la toute puissance de la `necessitas'. Si la

souveraineté est dévolue à une personne qui parle au nom

de l'Etat, l'on assiste à la confusion de sa raison avec celle de

l'Etat. Ainsi, ce sont ses nécessités qui motiveront l'activation

de la raison d'Etat. Les deux concepts peuvent donc partager ce trait de

parenté gauchisé qu'est l'investissement de la

souveraineté et donc, de la raison de l'Etat sur un seul homme. La

raison d'Etat machiavélienne est l'illustration du gauchissement de la

raison d'Etat et donc de la souveraineté. Par ailleurs, la raison d'Etat

parce que tirant sa quiddité de la souveraineté, peut être

d'essence fragmentaire et étrangère à l'Etat. Autrement

dit, de même que la souveraineté forte d'un seul entraîne le

gauchissement des la raison d'Etat, de même l'absence ou la diffusion de

la souveraineté sur plusieurs pôles a pour conséquence

l'émergence d'une raison d'Etat qui vise la conservation d'Etats autres

que celui de son déploiement. A ce propos, l'examen des

résolutions de l'Assemblée générale des Nations

Unies sur la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses et

leurs ressources naturelles est fortement édifiant1.

Souveraineté des peuples ou souveraineté des Etats ?

Avant la vague des indépendances des années

1960, lesdites résolutions parlent de souveraineté des peuples et

des nations, peut-être pour ne pas tenir en marge les territoires

coloniaux qui, nantis de ressources naturelles, n'ont pas qualité de

membres des Nations Unies puisque n'étant pas des Etats au sens du droit

international. Le peuple n'ayant pas de raison, l'on ne saurait identifier une

quelconque raison d'Etat dans ces conditions d'absence d'Etat sinon, celle des

Etats colonisateurs qui revendiquaient la souveraineté sur lesdits

1 Notamment la résolution 626 (VII) du 21

décembre 1952 sur le droit d'exploiter librement les richesses et les

ressources naturelles et la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre

1962 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

territoires1. Le contexte même de l'adoption

de ces résolutions informe sur les enjeux de l'époque. La

commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles

qui est créée par la résolution 1314(XIII) du 12

décembre 1958, est l'expression d'un droit incorporé dans un

autre plus général, le « droit des peuples et des nations

à disposer d'eux-mêmes ». A partir de 1960, l'accession en

vague des territoires à l'indépendance va modifier le vocabulaire

onusien sur la souveraineté. Désormais, l'on parle de

souveraineté des Etats tout simplement. La résolution 1515 (XV)

du 15 décembre 1960 commence d'ailleurs par relever l'adhésion de

plusieurs nouveaux membres à l'ONU. Dès lors qu'on a

établi que la souveraineté et la raison d'Etat ont une

communauté de destin, qu'elles ont comme site commun de

déploiement l'Etat et que la première fonde la seconde, il

demeure que la question du niveau pertinent de dévolution de la

souveraineté et donc du dépositaire de l'intérêt qui

est motif d'action semble révélatrice d'une « logique floue

». En effet, si l'on s'évade de la conception rousseauienne de la

souveraineté qui en fait un agrégat des puissances individuelles

dans le cadre d'une souveraineté populaire, que peut présager la

confusion entre la « souveraineté des peuples et des nations sur

leurs ressources naturelles » et la souveraineté des Etats membres

des Nations Unies ? Manifestement, le lien commun est l'exclusivité de

gestion et d'usage des ressources naturelles par les peuples nouvellement

indépendants.

De plus, il se dégage l'impression que pour moraliser

la raison d'Etat, il faut nécessairement porter des coups à la

souveraineté. Giovanni Botero donne raison à Sfez qui pense que :

« La raison d'Etat, c'est l'Etat qui se raisonne et passe à la

défensive pour se garder »2. En effet, Botero rompt avec

Machiavel en inféodant à nouveau la raison d'Etat à la

conscience morale. Il oppose l'intérêt public à la

nécessité machiavélienne. L'Etat pense - t-il, oeuvre

à sa conservation par l'assurance de la paix civile et, la police est

ainsi préférée à l'armée qui assure les

conquêtes3. L'Etat se conserve ensuite par le bonheur qu'il

assure au peuple, bonheur et non commodité d'existence. C'est pourquoi

il encourage un mercantilisme4 qui a vocation à enrichir

l'Etat par l'industrie et le commerce pour le bonheur des citoyens. Ce faisant,

Botero passe de la `légitime offense' machiavélienne à

la

1 En effet, ces territoires n'étaient pas

des terra nullius et par le principe de succession des Etats, par les

traités signés avec les chefs des peuples autochtones, les Etats

colonisateurs ont acquis la souveraineté sur ces territoires et donc,

les considéraient comme des espaces relevant de leurs autorités

respectives.

2 Sfez Gerald, op.cit. P.62

3 La pensée machiavélienne

privilégie les conquêtes armées et postule la «

légitime offense » alors que Botero met en avant l'exigence de la

paix civile et c'est la police pense - t- il qui en est garante.

4 Descendre Romain « Raison d'Etat, puissance et

économie. Le mercantilisme de Giovanni Botero » Revue de

métaphysique et de morale, n°39, 2003, pp. 311-321.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

légitime défense. Mais, la révolution se

trouve aussi dans l'assujettissement de la politique à la morale. Hier,

Machiavel a expulsé la morale de la politique, aujourd'hui Botero l'y

réintroduit. « Botero dit Sfez, refuse d'attribuer de valeur

absolue à la puissance d'Etat et maintient l'idée de la

subordination de la raison d'Etat à la conscience et de la puissance

d'Etat à l'autorité religieuse »1. Il pense

contre Machiavel et Tacite que la morale religieuse est ce qui ne peut

être transgressé par la raison d'Etat. L'Etat n'est pas souverain

vis-à-vis de l'Eglise. Botero porte ainsi à la

souveraineté ses premiers coups car il place l'Etat et sa raison sous la

férule de l'Eglise et de la morale. Tout se passe comme si moraliser ou

« raisonner la raison d'Etat » est un processus qui fragilise

automatiquement la souveraineté et amène à sa

reconsidération. Mireille Delmas-Marty dans un ouvrage2 sur

la création d'un droit européen, révèle

l'incompatibilité de la raison d'Etat raisonnée avec une

souveraineté rigide et absolue. En effet, la création d'une

Europe des droits de l'homme est l'occasion de la communautarisation des

politiques nationales. Ceci implique la cession d'une parcelle de

souveraineté nationale au profit d'un niveau supérieur, le niveau

régional. Les Etats ainsi engagés dans ce processus de

régionalisation doivent abandonner les « clauses

échappatoires » qui peuvent servir de refuges à la raison

d'Etat pour construire un espace plus grand, un espace intégratif et

intégré.

Par ces trois éléments de similitude qui n'en

excluent pas d'autres, la souveraineté et la raison d'Etat paraissent

sinon interchangeables, du moins consubstantielles. Les fortunes de la

souveraineté informent celles de la raison d'Etat.

2. La souveraineté : un concept aux multiples

dimensions

L'initiative de transparence des industries extractives (EITI)

remet-elle en cause la souveraineté des Etats ? Cette question remet

à l'ordre du jour le débat autour de la souveraineté.

L'interpellation est ainsi faite quant aux fortunes de la souveraineté

dans un monde transformé. Y répondre c'est dire le dessein de

positionner cette recherche dans le continuum de la conception dynamique de la

souveraineté, se situant entre la rupture et la

continuité3 ; ce qui expliquerait alors le rôle nouveau

reconnu aux acteurs privés tels que les ONG et les compagnies

extractives. En effet, deux écoles s'opposent dans ce débat et

1 Sfez, op.cit P.65.

2 Delmas-Marty Mireille (1989) Raisonner la raison

d'Etat : Vers une Europe des droits de l'homme, Paris : PUF.

3 En réalité, la conception dynamique

de la souveraineté traduit l'évolution de celle-ci vers un niveau

autre que celui des origines. On peut donc avoir une évolution vers

l'obsolescence, une évolution vers la démystification, ou encore

une évolution vers une perception plus globale qui installerait les

frontières des Etats et donc de leurs souverainetés sur les

lisières sous-régionales, régionales et même

globales. Il s'agit ici d'admettre que le dynamisme de la souveraineté

la conduit vers l'évolution, mais la situant dans l'espace

heuristiquement riche compris entre la rupture et la continuité.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

s'affrontent autour de la fixité de la

souveraineté. L'une prônant l'absolutisme de la

souveraineté, se décline en des dimensions mythique,

perpétuelle et juridique. L'autre, dynamique, est

démontrée par les dimensions obsolète, postmoderne et

relative de la souveraineté.

a) La souveraineté comme principe

absolu

La conception absolutiste de la souveraineté lui

confère un caractère inamovible. Celle-ci procure à la

souveraineté une essence, une teneur inchangeable, permanente. Elle fait

de la souveraineté une réalité qui justifie les conflits,

les cloisons territoriales et abstraites de tout temps. Mais au sein de cette

conception, l'on relève trois dimensions d'appréhension : une

dimension absolue perpétuelle, une dimension mythique et une dimension

juridique.

Dans une ère où la défense des

entités territoriales contre les invasions étrangères

était au coeur des préoccupations, l'anarchie

hobbesienne1faisait planer de la suspicion entre les entités

politiques, surtout lorsque les menaces à la stabilité interne

provenaient de l'extérieur, dans une Europe en proie aux schismes et

autres révolutions. Penser alors la souveraineté comme pouvoir

absolu dévolu au souverain, était envisageable non pas que ce fut

une réalité absolue mais plus, la fabrication in vitro

d'un principe destiné à produire de l'ordre. Un mythe fondateur

d'un ordre nouveau2 . Ainsi, Thomas Hobbes dans sa définition

de la République annonce déjà sa conception de ce qui

plusieurs siècles durant, va structurer la conduite des affaires du

monde. Il dit : « Une république est dite être

instituée quand une multitude d'hommes s'accordent et conviennent par

convention; chacun avec chacun, que, quels que soient l'homme, ou

l'assemblée d'hommes auxquels la majorité donnera le droit de

présenter la personne de tous, c'est-à-dire d'être leur

représentant, chacun, aussi bien celui qui a voté pour que celui

qui a voté contre, autorisera toutes les actions et tous les jugements

de cet homme, ou assemblée d'hommes, de la même manière que

si c'étaient ses propres actions et jugements, afin que les hommes

vivent entre eux dans la paix, et qu'ils soient protégés

contre

1 Alexander Wendt faisant sa classification des

anarchies, parle de trois types: l'anarchie hobbesienne dans laquelle les Etats

se considèrent comme ennemis, l'anarchie lockéenne au sein de

laquelle les Etats se regardent comme des rivaux et l'anarchie kantienne

où les Etats se regardent en amis. Wendt Alexander (1999), Social

theory of international politics, Cambridge :Cambridge University Press,

chap.6

2 Il faut dire qu'en même temps qu'il est

l'un des théoriciens de l'absolutisme, Hobbes est aussi avec Locke l'un

des bâtisseurs de la souveraineté en tant qu'elle est mythe

fondateur. La création de Léviathan à partir d'une mise en

commun des libertés pour la sécurité, rappelle le passage

de l'état de nature lockéen au `civil government'.

L'histoire regorge de tels mythes qui ont structuré la pensée des

hommes car le souci de justifier et donc de légitimer l'Etat en tant que

société de vie commune, imposait que l'on construise des mythes

explicatifs de la domination d'un ou de quelques-uns sur la multitude. Qui vous

a établi au dessus des autres ? La souveraineté en tant que

mythe, a donc vocation à préserver le corps social du chaos, de

l'anomie.

Sous la direction de M. Luc SINDJOUN

Agrégé de Science Politique, Professeur des

Universités à l'Université de 8 Yaoundé

II, Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

les autres1 ». La distinction entre `eux' et

`nous', la cloison et la méfiance vis-à-vis des ennemis

extérieurs vont ériger la souveraineté en sacro-saint

principe exorcisant les démons de la déstabilisation. La hantise

de l'insécurité a justifié l'omnipotence du souverain sur

les sujets.

Quant à Vattel2, sa conception de la

souveraineté découle de la nation. Cette dernière est pour

lui un corps politique, une société d'hommes unis dans le but de

promouvoir leur sécurité mutuelle par la combinaison de leurs

forces. Il faut une autorité pour réguler l'action de ces hommes

divers vers l'atteinte de l'objectif de sécurité. Cette

autorité politique est donc la souveraineté et celui qui en est

investi est le souverain. Il complète cette présentation de la

souveraineté interne par celle externe en affirmant que toute nation qui

se gouverne ellemême, quelle que soit sa forme, sans dépendance

vis-à-vis d'un pouvoir étranger est un Etat souverain. Ses droits

sont naturellement les mêmes que ceux de tout autre Etat. Cet absolutisme

proclamé de la souveraineté tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur est aussi prôné par Jehan Bodin qui

en fait une «puissance perpétuelle »3. Morgenthau

la définit ainsi: « Sovereignty is the supreme

legal authority of the nation to give and enforce the law within a certain

territory and, in consequence independence from the authority of any other

nation and equality with it under international law ». Il distingue

la souveraineté du roi sur ses sujets de celle de tout Etat

vis-à-vis de ses pairs dans le système international. Pour l'une

et l'autre, il proclame l'inviolabilité sauf dans le cas des

arrangements entre Etats. Toutefois, l'intérêt réside moins

dans la distinction et les conditions de perte de la souveraineté que

dans sa conception. En effet, la synonymie qu'il établit entre la

souveraineté, l'indépendance, l'égalité et

l'unanimité, soulève des interrogations quant aux faits de la

scène internationale tel que la prévalence d'un

hégémon qui impose sa loi à tous. L'indépendance

suppose que la souveraineté suprême échoit à la

nation sur elle-même et qu'il n'y a pas d'autorité au dessus

d'elle. L'égalité met tous les Etats sous le droit international

mais jamais les uns sous le couvert des autres et l'unanimité stipule

qu'aucune décision ne m'engage sans mon consentement4.

L'observation de la scène internationale révèle

plutôt la difficulté à parler d'indépendance,

d'égalité et d'unanimité dans un monde où

prévaut comme le dit Morgenthau lui-même, la quête de

puissance. L'on comprend dès lors que les conditions de perte de la

1 Hobbes Thomas (1651) Léviathan.

Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la

république écclésiatique et civile, traduction de

Philippe Folliot (2004), troisième partie, chap. XVIII, P. 14

2 De Vattel Emmerich (1758) The law of Nations or

the principles of natural law, Edition mise en ligne sur

http://www.

uqac.uquebec.ca.index.htm, revue par Paul Tremblay en 2002.

Chap.1 section 1-4.

3 Bodin jean (1986) Les six livres de la

république, Paris : Fayard.

4 Morgenthau H. J. (1950), Politics among nations;

the struggle for power and peace, 6eme Edition, New York: Alfred A. Knopf,

P.331-332;

Paul Elvic Jérôme BATCHOM.

Les Etats, les organisations non gouvernementales et la

transparence des

industries extractives : la dialectique de la

souveraineté et de la responsabilité. (Thèse de Doctorat

en Science

Politique présentée à l'Université de

Yaoundé II/Cameroun)

souveraineté telles qu'il les énonce laissent

planer comme un nuage de contradiction si ce n'est l'illustration de la

difficulté à cerner ce concept mouvant et

évolutif1. En même temps, cette contradiction se

renforce par la reconnaissance de l'impact du droit international sur les

souverainetés des nations. En effet, si l'auteur assujettit toutes les

nations au droit international, il annonce déjà ipso

facto inconsciemment, le rôle d'acteurs autres qui peuvent

intervenir dans l'initiation de ce droit et dans son exécution.

Même en précisant les situations particulières qui

favorisent la perte de souveraineté du fait du droit international, il

ne semble pas qu'il y ait dans sa logique une césure franche entre la

souveraineté absolue qu'il prône et la souveraineté en

situation permanente de menace. Toutes deux restent fortement drainées

par le souci de la non ingérence.

La souveraineté « morgenthauienne » est

révélatrice de la dimension juridique qu'il faut intégrer

pour une compréhension totale de la souveraineté en tant qu'elle

est absolue. La souveraineté telle que pensée par Morgenthau est

essentiellement juridique. Elle est le droit de faire le droit dans un

territoire sans influence extérieure, le droit pour un ou quelques-uns

de décider souverainement au nom de la multitude. De plus,

l'évocation de la souveraineté comme principe juridique peut

laisser penser qu'en raison des concepts nouveaux tels que le droit

d'ingérence et la responsabilité de protéger, l'essence

absolue de la souveraineté céderait la place à l'essence

dynamique. Considérant le droit communautaire CEMAC, il se fonde sur le

consensualisme des sources juridiques. En clair, le consensualisme et le

consentement qui fondent les traités constitutifs d'espaces

communautaires atténuent l'effet corrosif des intégrations qui

sont alors non pas des tentatives de réduction de la

souveraineté, mais la concordance des volontés. Le jus

tractatum tel que codifié par la convention de Vienne du 23 mai

1969 reconnaît la souveraineté des Etats qui signent un

traité, « c'est-à-dire un acte écrit, né de la

concordance des volontés... d'Etats souverains et engendrant des effets

ou des obligations juridiques à l'égard de ces Etats2

». Les obligations juridiques ainsi acceptées ne constituent pas

une entorse à la souveraineté des Etats car, « sans doute

ayant ainsi accepté de se soumettre à diverses obligations, les

Etats membres (d'une organisation sous-régionale ou régionale)

avalisent en même temps une certaine restriction à leurs

prérogatives internes et internationales. Cependant, ils n'ont fait que