|

Master 1 Économie Internationale et

Globalisation Master 1 Économie Internationale et

Globalisation

Séminaire Politiques Économiques et

Sociales

Elie Chosson

Directrice de Mémoire: Mme Fargeon.

LA REDISTRIBUTION DOIT-ELLE RENDRE LE TRAVAIL

PAYANT?

Étude des modalités de conciliation

entre redistribution des revenus et incitation monétaire au retour

à l'emploi.

Année Universitaire 2009/2010

L'Université n'entend donner aucune approbation ni

improbation aux opinions émises dans les travaux universitaires : ces

opinions doivent être considérées comme propres à

leurs auteurs.

Table des matièresIntroduction:

1

Chapitre I. De la distribution à la redistribution

des revenus. 4

I. Pauvreté et inégalités :

définitions et mesures. 4

A. La Pauvreté. 5

B. L'inégalité. 8

II. Pauvreté, inégalité et emploi. 12

A. L'inégale distribution des revenus primaires. 12

B. Pauvreté et emploi 15

III. La mise en oeuvre de la redistribution. 18

A. Une redistribution efficace. 18

B. L'effet désincitatif de la redistribution. 21

Chapitre II. La redistribution contre le travail. 26

I. Incidence fiscale et distorsions : comment

redistribuer ? 27

A. La courbe en « U » des TMEI: imposition

optimale des revenus. 27

B. Impôt optimal et emploi. 30

II. Les premières mesures anglo-saxonnes. 34

A. Les Etats-Unis et l'Earned Income Tax Credit. 34

B. Le Workfare anglais. 40

III. Le Revenu de Solidarité Active (RSA). 43

A. L'incitation au travail avant le RSA. 43

B. Le RSA: objectifs et mise en oeuvre. 46

C. Bilan 49

Chapitre III. Dépassements et remise en cause de

l'arbitrage monétaire entre travail et loisir. 52

I. La dynamique historique des interactions entre

redistribution et travail. 53

A. Le travail, valeur fondamentale. 54

B. Dépassements du clivage entre redistribution et

travail. 57

Les fondations de la redistribution. 58

Le compromis fordiste de l'après-guerre. 59

Retour de l'assistance, et retour du conflit entre

redistribution et travail. 61

II. Au-delà de l'arbitrage monétaire entre

travail et loisir. 64

A. La variété des incitations au travail. 64

B. L'éloignement du marché du travail. 66

III. L'allocation universelle 70

A. Fondements et modalités de mise en oeuvre. 71

Définition et justifications de l'allocation

universelle. 71

Une proposition d'allocation universelle. 74

B. Effets escomptés et limites. 77

CONCLUSION: 81

Bibliographie: 84

Annexes: 87

Je remercie Mme Fargeon pour m'avoir orienté et

cadré tout au long de mon travail.

Je tiens aussi à remercier Mme Euzéby, M.

Echinard et, de nouveau, Mme Fargeon: mon mémoire doit beaucoup à

la richesse du Séminaire Politiques Économiques et Sociales, qui

m'a permis de développer ma curiosité pour une certaine science

économique, et qui m'a obligé à rechercher sans cesse la

rigueur de l'analyse.

Enfin, je remercie vivement les soutiens apportés

pour la correction orthographique.

Ceux qui voudront y donner l'aumône n'en donnent

à nul gens sain de corps et de membres qui puisse besogne faire, dont

ils puissent gagner leur vie, mais les donnent à gens contrefaiz,

aveugles, impotents et autres misérables personnes.

Ordonnance du roi de France Jean II le Bon, 1351

Parce que je veux changer cette situation scandaleuse qui

veut que dans notre pays l'assistanat paie davantage que le travail. Je n'ai

pas été élu pour maintenir cette injustice. Je veux

libérer les gens qui sont aujourd'hui prisonniers de l'assistance.

N. Sarkozy, discours sur la Généralisation du

Revenu de Solidarité Active, 2008

Introduction:

L'INSEE publiait le 1er Avril 2010 une étude qui fit

grand bruit, et dont voici la conclusion: entre 2004 et 2007, le nombre de

personnes « riches » a explosé, tout comme le niveau

de leurs revenus1(*). Ce constat pose

deux questions, distinctes mais inter-dépendantes.

La première porte sur la pertinence d'un discours

politique dominant qui défend la protection des hauts revenus face

à l'impôt. L'évasion fiscale, la baisse de l'épargne

et des investissements, sont autant d'épouvantails qui justifient des

politiques comme le bouclier fiscal à 50% appliqué par la loi

TEPA de 2007. Au delà de cette mesure précise, c'est sur le

coût et les distorsions qu'engendre le système redistributif

français que porte la controverse. La question posée est alors:

« constitue-t-il un frein à l'activité

économique? ».

Le seconde question est celle des inégalités. En

effet, la hausse considérable du nombre des plus riches et de leurs

revenus s'accompagne d'une quasi-stagnation du nombre de personnes pauvres et

de leurs revenus. Il y a donc mécaniquement une hausse des

inégalités. Si cette hausse des inégalités ne

traduit pas nécessairement un appauvrissement des plus pauvres, cet

enrichissement des plus riches peut être condamné si l'on se

réfère à des jugements éthiques et à

certaines idées de la justice, de même si l'on songe à son

impact sur la cohésion sociale.

Nous avons donc une réflexion qui porte d'un

côté sur l'efficacité du système redistributif et de

l'autre sur la tolérance qu'il convient d'avoir à l'égard

des inégalités et de la pauvreté, et qui

déterminera les niveaux d'interventions. Ainsi, la redistribution doit

répondre au mieux à deux impératifs: justice sociale et

efficacité économique ; notre questionnement portera donc sur

leurs possibilités de conciliation.

Les inégalités et la pauvreté sont le

résultat directe du fonctionnement de l'économie. Elles

résultent des conditions d'embauches, de la dynamique économique,

du fonctionnement des différents marchés. Les salaires, les

revenus du capital, ou au contraire l'absence de ressources définissent

le niveau de vie des individus, et leurs rang dans la distribution des

richesses. Fruits du fonctionnement normal de l'économie, la

pauvreté et les inégalités ne sont pas pour autant

légitimes. Tout d'abord parce que les inégalités

empêchent de « faire mesure commune », et in

fine de faire société: lorsque elles deviennent

paroxystiques, elles scindent le collectif en sous-groupes qui fonctionnent

indépendamment, et dont les modes de vie n'ont plus rien de commun.

Ensuite, c'est la question de la juste rétribution de l'effort, du

partage de la richesse, qui est posée: les travailleurs pauvres, au bas

de l'échelle des revenus et vivant dans la pauvreté, sont-ils

inutiles? Leurs insuffisantes rétributions reflètent-elles leurs

incompétences? La redistribution est donc importante en ceci qu'elle

permet de rendre à chacun sa juste place et corrige une

répartition de la richesse qui ne reflète pas les apports de

chacun. Enfin, on peu considérer la pauvreté comme

illégitime dès lors que les moyens matériels sont

réunis pour que tous puissent accéder à un niveau de

ressource suffisant, et que par ailleurs la richesse est détenue par des

groupes qui connaissent une situation de sur-abondance.

La redistribution est un moyen de passer de ce qui

est, le fonctionnement primaire de l'économie, à ce qui

devrait être. Ce passage nécessite d'avoir une idée

précise de ce que devrait être une répartition sinon

parfaite, au moins meilleure, et qui se fonde sur un jugement des

inégalités et de la pauvreté permettant de

déterminer leur niveau désirable.

La poursuite de ce souhaitable par la redistribution des

richesses implique la mise en oeuvre de prélèvements et de

transferts. Ainsi, la redistribution, grâce à la fiscalité,

impacte de deux façons la pauvreté et les

inégalités. D'une part de façon directe, par la

levée de fonds permettant de mener des politiques et d'allouer des

richesses. D'autre part de façon indirecte, par les distorsions qui sont

générées grâce aux prélèvements: en

taxant plus telle ou telle catégorie de revenu, la forme de la

distribution des revenus est modifiée. Cependant, ces outils de la

redistribution possèdent des « effets secondaires »

et n'impactent pas que la pauvreté et les inégalités. Un

de ces effets les plus fustigé est la désincitation au travail,

conséquence à la fois de prélèvements trop

importants portant sur les revenus du travail et de transferts trop

généreux alloués aux inactifs. Il en résulte un

phénomène de trappe à inactivité, où les

individus inactifs n'ont pas d'incitation monétaire directe à

reprendre un emploi ; ceci suppose que les agents aient des comportements

calculateurs, et que le gain monétaire soit la source de toute

motivation à l'emploi.

La mise en évidence de ce conflit entre redistribution

et travail est une bonne illustration des difficultés rencontrées

dans la tentative de conciliation entre efficacité et justice sociale.

Ainsi, en écho à cette vaste question, nous nous interrogerons

sur les modalités de conciliation entre redistribution et travail : la

redistribution des revenus est-elle nécessairement source de

désincitation au travail?

Nous prendrons le parti de montrer que la redistribution n'est

pas nécessairement source de désincitation au travail, et que la

conciliation optimale entre travail et redistribution dépend pour

beaucoup des partis pris et des valeurs qui leurs sont rattachées.

Ainsi, pour répondre à cette question, nous

verrons dans une première partie que la répartition primaire des

revenus génère une forte pauvreté et de fortes

inégalités que le système redistributif permet de

corriger. Nous exposerons alors l'effet désincitatif de la

redistribution, en explicitant la notion de taux marginal effectif d'imposition

(TMEI). La forme de la courbe des TMEI rencontrée en France est en effet

à l'origine de gains très faibles au retour à l'emploi

pour les sans-emplois et les bénéficiaires de minima sociaux.

Nous présenterons dans une seconde partie un premier

type de solutions, qui, pour concilier au mieux travail et redistribution, vise

à rendre le travail payant, c'est-à-dire à redistribuer

les revenus de telle sorte que le retour à l'emploi apporte un gain

suffisant pour motiver les sans-emploi. Une ré-interprétation du

modèle standard de la redistribution optimale des revenus nous permettra

de justifier ce changement profond des objectifs de la redistribution:

l'accès à l'emploi en devient en effet un des objectifs

principal, au côté de la protection contre la pauvreté et

la lutte contre les inégalités. Des réformes ont

déjà eu lieu, mettant en oeuvre cette logique où le

travail devient une fin en soi. Nous présenterons les exemples

anglo-saxons, pour montrer les effets potentiels de telles réformes,

ainsi que les jugements qu'elles véhiculent sur le travail et

l'inactivité. La récente réforme du Revenu de

Solidarité Active (RSA) constitue une évolution dans ce sens du

système français de redistribution. Nous en présenterons

la genèse, la mise en oeuvre, ainsi que les controverses portant sur ces

effets potentiels et la logique qui la sous-tend.

Notre troisième et dernière partie sera pour

nous l'occasion de remettre en cause cette conception selon laquelle il existe

un arbitrage monétaire et rationnel qui fonde le choix de travailler ou

de rester inactif. Ainsi, nous montrerons que cette conception est

« datée », et qu'elle a accompagné

l'industrialisation de nos économies et la fondation du capitalisme. De

là date une distinction entre pauvres inaptes et pauvres aptes au

travail, distinction qui sera partiellement remise en cause par la

générosité croissante de la redistribution et par la

prééminence d'une protection sociale assurantielle. Nous verrons

ensuite que le problème de la trappe à inactivité tel

qu'il se pose aujourd'hui dans notre société post-fordiste est

loin d'être réductible au seul gain espéré au retour

à l'emploi. Le phénomène de l'exclusion sociale montre que

les sans-emploi sont exclus du marché du travail, alors que dans le

même temps l'accès à l'emploi demeure important dans la

constitution de la citoyenneté sociale, et que, plus

généralement, les motivations au travail semblent être

diverses. Ces considérations sur la place nouvelle du travail dans notre

société nous amèneront à nous demander si

l'allocation universelle peut constituer une réponse moderne au

problème de la conciliation entre travail et redistribution, en

déconnectant définitivement la motivation à l'emploi de

considérations purement monétaires.

Chapitre I. De la distribution à la

redistribution des revenus.

La redistribution des revenus se justifie par l'existence

d'inégalités importantes, et par les situations de

pauvreté pouvant être générées par le

fonctionnement de l'économie. L'objectif est donc d'apporter des

corrections, afin de produire une répartition des richesses qui permette

d'atteindre des niveaux jugés socialement satisfaisants de

pauvreté et d'inégalités. C'est pourquoi de nombreux

indicateurs ont émergés, visant à la fois à donner

une image la plus fidèle possible de la réalité des

inégalités et de la pauvreté en en comprenant les

déterminants et la complexité, mais visant aussi à

traduire le ressenti des populations vis-à-vis de ces

phénomènes et permettre aux politiques de se doter d'objectifs

simples et compréhensibles par tous. Ces indicateurs répondent

chacun à des conceptions particulières des faits qu'ils cherchent

à appréhender, et doivent donc se compléter.

Ces outils nous permettront de présenter un état

des lieux de la pauvreté et des inégalités en France. Nous

tenterons d'en comprendre les déterminants, notamment en

présentant la structure des revenus primaires, et le rôle

joué par le travail et le capital. De même, nous tenterons de

comprendre les liens entre accès à l'emploi et

pauvreté.

Grâce à cette présentation de la

distribution primaire des revenus, nous pourrons estimer l'effet de la

redistribution sur la répartition des richesses. Si nous pourrons

conclure à un effet globalement positif des impôts et transferts,

nous verrons que la redistribution est susceptible d'engendrer un effet pervers

important concernant l'incitation monétaire au retour à l'emploi,

notamment pour les bénéficiaires de minima sociaux. Nous en

présenterons les caractéristiques et quelques estimations

empiriques.

I. Pauvreté et inégalités :

définitions et mesures.

La mise en oeuvre de la redistribution tire sa

légitimité dans la correction de situations pré-existantes

jugées injustes ou inefficaces. Il est donc nécessaire de poser

un diagnostic sur l'état de la pauvreté et de

l'inégalité, en définissant ces phénomènes

au préalable et en en détaillant les modalités

d'appréciation. Nous pourrons voir ensuite quel est le degré

d'inégalité et de pauvreté dans la répartition

primaire des revenus et des revenus du travail. Nous nous intéresserons

enfin au phénomène des travailleurs pauvres en notant que,

malgré tout, les actifs restent moins pauvres que les inactifs.

A. La Pauvreté.

Avant d'observer l'état de la pauvreté en

France aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre quels sont les

moyens de l'évaluer. De nombreux modes d'évaluation de la

pauvreté ont été développés, chacun

possédant une définition de la pauvreté qui lui est

propre. Ainsi, faire un choix dans le mode d'évaluation revient à

faire un choix sur ce qu'est la pauvreté.

Principalement deux conceptions s'opposent sur la

méthode de dénombrement des individus pauvres. Pour l'une, la

pauvreté est une situation où l'accès aux biens et

services de base est inférieur à une norme jugée minimale.

Ici, c'est une vision absolue de la pauvreté qui prime,

c'est-à-dire que sa définition est invariante de l'état de

richesse de la société. C'est l'anglais Rowntree qui le premier,

dans son ouvrage de 1901, Poverty, a study of town life, cherche

à évaluer le nombre de pauvres, en mettant au point un indicateur

de pauvreté en termes absolus. Grâce aux conseils de

nutritionnistes, il quantifie les besoins nutritionnels minimaux à

satisfaire pour chaque famille, afin d'éviter les situations de maladie

et de perte de poids. De là, il compose un panier de biens satisfaisant

ces besoins en choisissant les produits les moins chers. Le seuil de

pauvreté étant alors la capacité monétaire de se

procurer ce panier-type. Plus tard, cette conception a été

développée aux États-Unis au début des

années soixante, lorsque la mise en place d'un système de

sécurité sociale complet a été

décidée : il s'agissait de financer l'assurance maladie des

plus démunis, d'où la nécessité de créer un

critère de sélection des ayant droits aux nouvelles aides ;

ce critère fut défini comme la capacité monétaire

de se procurer un panier-type.

La seconde conception du seuil de pauvreté est

exprimée en termes relatifs : le seuil de pauvreté

dépend de la répartition globale des revenus. La pauvreté

n'est donc plus l'incapacité d'accéder à un minimum, mais

l'écart existant avec le revenu considéré comme normal. On

devient pauvre lorsque notre revenu est inférieur au revenu normal,

lorsqu'on possède moins que la norme. Cette conception est

utilisée aujourd'hui par l'Union Européenne et d'autres

institutions, ainsi que par la France (à titre indicatif, sans

être utilisé comme critère dans les politiques sociales).

Le seuil est défini comme étant le revenu correspondant à

50% (ou 60%) du revenu médian (il est traditionnellement calculé

sur le revenu moyen au Royaume-Uni2(*)), c'est-à-dire le revenu dont la moitié

de la population gagne plus, et l'autre moitié a un revenu

inférieur. Ainsi, en France en 2007, le seuil de pauvreté

à 60% pour une personne seule correspondait à un revenu

disponible mensuel de 908 euros3(*).

Les deux conceptions reposent sur deux visions distinctes de

la pauvreté, et apportent des informations différentes (mais

complémentaires) sur l'état de la pauvreté.

L'intérêt de la définition en termes

absolus réside dans le fait qu'elle permet de comparer l'étendue

de la pauvreté entre plusieurs pays qui connaissent des situations fort

différentes. Par exemple, en définissant la pauvreté de

cette façon, on met en évidence que le nombre de pauvres dans un

pays « développé » est largement

inférieur à celui présent dans un pays

« pauvre », c'est-à-dire que dans ce dernier

l'accès à un minimum est moins aisé. D'ailleurs, les

organisations internationales, comme la Banque Mondiale évaluent la

pauvreté dans les pays en voie de développement en termes absolus

(personnes vivant avec moins de 1 ou 2 dollars par jour), ce qui n'est pas

réalisé pour les pays industrialisés. Pour autant, se pose

ici la question du niveau du seuil et de la composition du panier-type,

c'est-à-dire de la quantité de biens que l'on juge être

minimale. Doit-on intégrer, par exemple, l'accès à une

connexion internet dans le calcul du seuil, car elle permet de rester

intégré socialement et de chercher activement un emploi ?

La conception relative repose sur un autre parti pris. Comme

l'affirmait K.Marx en 1849, « Nos besoins et nos plaisirs ont

leur source dans la société ; nous les mesurons, par

conséquent, à la société ; nous ne les

mesurons pas aux objets de notre satisfaction. Comme ils sont de nature

sociale, ils sont de nature relative. 4(*)». De ce constat Marx tire une conclusion

fondamentale : l'accroissement des plaisirs de l'ouvrier ne s'accompagne

pas d'une plus grande satisfaction sociale, car la richesse des plus riches et

celle de la société toute entière croît au

même rythme5(*). L'insatisfaction

ne provient donc pas d'un manque vital ou de difficultés d'accès

à des services essentiels mais de la différence que l'on observe

entre soi et le niveau de vie standard. Le dénombrement des pauvres en

termes relatifs recoupe cependant largement le dénombrement en termes

absolus, puisque les individus relativement les moins bien dotés sont

aussi ceux qui auront du mal à accéder aux minimums vitaux.

La mesure relative de la pauvreté reste essentiellement

une mesure de l'inégalité de répartition des revenus. Tant

que la structure de la répartition n'est pas modifiée,

l'insatisfaction des plus pauvres est constante, et on peut même supposer

qu'elle est croissante si la richesse des plus riches croît plus

rapidement. Si l'on désire mener une action pour réduire la

pauvreté relative, il sera nécessaire de rendre la

société plus égalitaire et non pas plus riche, car il est

possible que le taux de pauvreté diminue quand la richesse globale

diminue. En effet, si les plus riches s'appauvrissent, le revenu médian

va automatiquement diminuer, diminuant du même coup le nombre de

personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En poussant la logique, il

est techniquement envisageable qu'un appauvrissement en termes absolus des plus

pauvres s'accompagne d'une diminution de la pauvreté en termes relatifs,

si la société s'appauvrit en devenant égalitaire. Cette

conception relative de la pauvreté est très bien décrite

par A.Gorz. Ainsi, pour lui, « pas plus qu'il n'y a de pauvres

quand il n'y a pas de riches, pas plus il ne peut y avoir de riches quand il

n'y a pas de pauvres : quand tout le monde est riche, personne ne

l'est ; de même quand tout le monde est pauvre.6(*)»

Cependant, les deux conceptions posent les mêmes

problèmes, propres à la fixation d'un seuil : elles

n'indiquent rien sur le positionnement des individus par rapport au seuil. En

conséquence, le revenu manquant (« income

gap ») doit être pris en compte si l'on veut se faire une

idée précise de la pauvreté : c'est le

supplément de revenu qui permettrait aux individus sous le seuil de

pauvreté d'atteindre ce seuil. L'income gap peut être

mesuré en moyenne (écart moyen au seuil, des individus les plus

pauvres), permettant ainsi d'avoir une vison globale de l'intensité de

la pauvreté. Si l'income gap s'accroît sans que le taux

de pauvreté ne bouge, cela signifie que les pauvres s'appauvrissent, ce

qui ne peut être ignoré par les politiques de lutte contre la

pauvreté. D'ailleurs comme le note A.Sen: « avec le ratio

du dénombrement comme mesure de la pauvreté, tout gouvernement

est soumis à la vive tentation de concentrer ses efforts sur les plus

riches des pauvres, puisque c'est de cette façon là que le nombre

de pauvres (...) peut être le plus aisément

réduit » 7(*). Face à cette tentation de réduire le taux de

pauvreté, c'est plutôt l'objectif de diminuer la pauvreté

des plus pauvres, c'est-à-dire la grande pauvreté qui devrait

être légitimement prioritaire8(*). Le second problème qui découle de la fixation

d'un seuil et lié au précédent : c'est la non prise

en compte de l'inégalité parmi les pauvres. Cette prise en compte

est importante puisque plus l'inégalité parmi les pauvres est

importante, plus il sera difficile de résorber le grande

pauvreté, et plus les plus pauvres seront pauvres.

Ainsi, au-delà des différentes conceptions de

la pauvreté, sa mesure doit intégrer de multiples

considérations, et seul un indicateur composite permettrait d'en donner

une image complète9(*). Il en va

de même pour l'inégalité, second phénomène

justifiant l'intervention de la redistribution des richesses, et recoupant une

réalité complexe.

B. L'inégalité.

Se poser la question « pourquoi

l'égalité? » revient selon A. Sen à se

poser une autre question: « égalité de

quoi? ». En effet, si nous parvenons à donner une

réponse à la seconde question, c'est-à-dire si nous sommes

capables de définir un champ où promouvoir

l'égalité, alors nous savons déjà pourquoi

l'égalité est importante dans cette espace. Poser la question de

la variable que nous voulons rendre égalitaire, permet de s'apercevoir

de l'universalité de cette idée, défendue aujourd'hui par

tous les courants de pensée. Même les plus libéraux,

pensant eux-mêmes se battre contre le dogme de l'égalitarisme,

défendent une certaine idée de l'égalité :

l'égalité des droits et des libertés. La défense

d'une inégalité méritocratique n'échappe pas

à la règle : à compétence égale,

traitement égal. Cependant, la notion d'égalité renvoie

bien souvent aux inégalités dans le répartition des

revenus.

Ceci se comprend fort bien si l'on accepte que le revenu est

un élément central dans la constitution d'une liberté

positive effective10(*). De plus, la

richesse, exprimée en termes monétaires, permet une comparaison

rapide entre plusieurs situations. On fait alors l'hypothèse implicite

qu'un euro procure la même utilité à tous,

indistinctement : celui qui a un revenu moindre est donc

nécessairement désavantagé. On pourrait au contraire

supposer que nous sommes tous différents, et que les besoins individuels

ne sont pas homogènes. En ce cas, réclamer

l'égalité de revenu revient à réclamer

l'inégalité des niveaux d'utilité. La facilité de

la comparaison de revenus monétaires, et l'impossibilité pour

nous de prendre en compte les préférences individuelles quant

à la détention de monnaie, font de la prise en compte des

inégalités de revenu le meilleur objectif pour le système

redistributif11(*).

Prendre en compte le degré d'inégalité

existant dans une société semble justifié au moins pour

deux raisons. Tout d'abord parce que les inégalités, si elles

sont trop fortes et trop ressenties peuvent fortement nuire à la

cohésion sociale, et ceci d'autant plus que les plus pauvres sont

démunis. Ainsi, calculer le niveau d'inégalité

après redistribution revient à appréhender quel est le

degré d'acceptation des inégalités : plus le

système redistributif égalise les revenus, plus l'aversion pour

l'inégalité est importante, et inversement. Ensuite, parce que le

niveau d'inégalités reflète le fonctionnement du

système économique, que l'on peut juger à l'aune du

degré d'inégalités qu'il génère. Calculer le

niveau d'inégalités sur les revenus primaires permet de

comprendre comment sont répartis les fruits de l'activité

économique.

S'il est pertinent d'appréhender le niveau

d'inégalité, quelle méthode employer ? De nombreux

indicateurs sont à notre disposition, mais nous en retiendrons ici

principalement trois : le rapport inter-quantiles, l'indice de Gini et

l'indice d'Atkinson.

Le rapport inter-quantiles est le plus simple et le plus

intuitif des indicateurs. C'est le rapport entre, par exemple, le

neuvième décile et le premier décile, c'est-à-dire

entre le revenu dont 90% de la population gagne moins et le revenu dont 10% de

la population gagne moins. Si le rapport est de 3, alors on peut dire que les

10% les plus riches gagnent, au moins, trois fois plus que les 10% les plus

pauvres. Il est aussi possible, par exemple, de calculer le rapport entre la

médiane (cinquième décile) et le premier décile,

afin de voir la dispersion des revenus en bas de l'échelle. La prise en

compte des déciles peut aussi donner lieu au calcul du revenu moyen par

décile (par exemple le revenu moyen des 10% les plus riches). Il

s'ensuit que le rapport entre les revenus moyens du dernier et du premier

décile sera fortement majoré par rapport au rapport

interdécile, et ceci d'autant plus que les plus riches sont très

riches et les plus pauvres très pauvres. Comparer le revenu moyen des

10% les plus riches et le neuvième décile permet

d'appréhender la dispersion en haut de l'échelle : plus le

revenu moyen est supérieur au décile, plus

l'extrémité des hauts revenus est élevée. Des

rapports peuvent être calculés avec tous les quantiles possibles,

par exemple entre des centiles (les 1% les plus riches gagnent au moins x

fois le revenu des 1% les plus pauvres), ou des quintiles (les 20% les

plus riches gagnent au moins x fois le revenu des 20% les plus

pauvres).

Après le rapport inter-quantiles, l'indice de Gini est

l'un des indicateurs les plus usités, parce qu'il reste intuitif, et

parce qu'il permet de mesurer l'écart existant entre

l'égalité parfaite et la distribution effective des revenus. Il

est compris entre 0 et 1, avec 1, l'inégalité absolue (un

individu possède tous les revenus), et 0 l'égalité

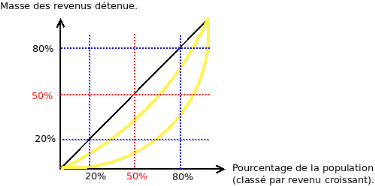

parfaite. On peut représenter grâce à la courbe de Lorenz

différents types de distribution des revenus (cf. Graphique 1).

Graphique 1: Courbe de Lorenz Graphique 1: Courbe de Lorenz

On a en abscisse la population classée par ordre

croissant de revenus, et en ordonnée la masse des revenus. Dans le cas

d'une répartition parfaitement égalitaire (droite), 50% de la

population détient 50% de la masse des revenus, 20% de la population

détient 20% des revenus, 80% détient 80% des revenus. Par contre,

dans le cas de répartitions plus inégalitaires, les courbes

s'éloignent de la bissectrice : dans le cas de la

répartition A, les 20% les plus pauvres ne détiennent que moins

de 10% des revenus, et les 20% les plus riches détiennent plus de 30%

des revenus. Pour la répartition B, les 20% les plus riches

détiennent environ 60% des revenus tandis que les 20% les plus pauvres

détiennent moins de 20% des revenus. Ainsi, étant donné

que plus l'écart entre la bissectrice et la répartition effective

est important plus les inégalités sont fortes, on peut mesurer

l'espace séparant la représentation de le répartition

effective de la répartition égalitaire pour juger de l'ampleur

des inégalités. L'indice de Gini mesure cet espace (grâce

à une formule de type intégrale) et l'exprime par rapport au cas

parfaitement inégalitaire (où l'indice est donc égal

à 1). C'est donc le rapport entre, d'une part, la surface comprise entre

la courbe de Lorenz effective et la courbe de Lorenz parfaitement

égalitaire, et d'autre part, la surface définie par [EFG].

On peut trouver comme critique à l'indice de Gini qu'il

ne permet pas de différencier deux distributions ayant le même

écart global avec la distribution égalitaire mais n'ayant pas la

même forme, l'une pouvant être plus inégalitaire au bas de

la distribution (aplatissement plus marqué au début de la courbe

de Lorenz), l'autre plus inégalitaire en haut de la distribution

(verticalité plus marquée en haut de la courbe de Lorenz)12(*) (pour le détail, cf.Annexe

3)

Enfin, on peut présenter l'indice de Atkinson qui

possède la particularité d'introduire une vision normative de

l'inégalité. Tous les indicateurs que nous avons

présentés précédemment permettent d'exprimer un

niveau d'inégalité mais permettent difficilement de juger de ce

niveau. Bien qu'ils permettent des comparaisons (inter-temporelles et

spatiales), ils ne permettent pas de dire, pour un niveau donné

d'inégalités, s'il est acceptable ou souhaitable. T.Atkinson

affirme ainsi: « for the economist (...) it is more natural to

begin by considering the ordinal problem of obtaining a ranking of

distributions, since this may require less agreement about the form of the

social welfare function 13(*)». C'est donc par facilité que la plupart

des indicateurs développés permettent de comparer les

degrés d'inégalité de deux distributions (classement

ordinal des distributions), sans chercher à juger du degré

d'inégalité d'une redistribution, en se référant

à une fonction de bien-être social

prédéterminée. En conséquence l'indice

développé par Atkinson vise à comparer plusieurs

distributions d'inégalité pour un niveau d'aversion sociale

à l'inégalité déterminée, et à faire

évoluer l'indice en fonction de l'aversion à

l'inégalité (pour une explication en détail du calcul et

des implications de l'indice de Atkinson, cf.Annexe 3).

En nous empêchant de faire mesure commune, et en

signifiant un dysfonctionnement de la répartition opérée

par les marchés, de trop fortes inégalités justifient

l'intervention correctrice de la redistribution. Cette correction doit reposer

sur des indicateurs, dont la diversité nous permet de prendre en compte

les différents aspects de l'inégalité de revenus. Ces

indicateurs nous permettent en outre d'intégrer à la fois une

dimension positive et une dimension normative, les deux étant

nécessaires pour appréhender au mieux les

inégalités.

Nous venons de définir précisément les

notions de pauvreté et d'inégalité. Il en ressort qu'il

n'existe pas de façon juste et universelle de les appréhender, et

que choisir l'une ou l'autre des conceptions n'est pas sans incidence. Il

convient désormais d'observer, grâce à ces

définitions et à ces indicateurs, l'état des

inégalités et de la pauvreté en France.

II. Pauvreté, inégalité et

emploi.

Après avoir défini la pauvreté et les

inégalités, et après avoir présenté les

moyens de mesures qui nous sont offerts, il convient d'appréhender leurs

importances et leurs caractéristiques en France. Ainsi, nous

présenterons les grandes tendances relatives à la pauvreté

et les inégalités, en s'attachant surtout à comprendre

quels en sont leurs déterminants. Nous verrons tout d'abord que les

inégalités de revenus primaires sont importantes, en raison des

fortes inégalités de salaires et des inégales dotations en

patrimoine. Nous verrons ensuite que la pauvreté est aussi la

conséquence des inégalités face à l'emploi :

l'inactivité et la précarité du salariat en sont les

principaux déterminants. La dégradation des conditions d'emplois

impacte ainsi défavorablement les travailleurs, qui sont, par

conséquent, de plus en plus vulnérables face à la

pauvreté.

A. L'inégale distribution des revenus primaires.

La structure des revenus primaires évolue avec la

structure productive, et l'avènement de la

« société salariale » s'accompagne

logiquement d'une prééminence des inégalités de

salaire dans la structure des inégalités. En effet, le fait que

tout le monde devienne salarié n'implique pas de resserrement des

inégalités, car comme l'indique R.Castel, on a vu

apparaître un « salariat bourgeois 14(*)», constitué

de cadres, de professions intellectuelles, favorisés par la

tertiarisation de l'économie. Cette bourgeoisie salariée ne se

substitue pas aux emplois peu payés et peu qualifiés, encore

nombreux.

Ainsi, c'est dans la structure des revenus salariaux qu'il

faut chercher l'origine d'une part importante des inégalités de

revenus (revenus primaires autant que disponibles). En 2006, la distribution

des salaires nets annuels est caractérisée par un écart

interdécile (D9/D1) de 2,97, signifiant ainsi que les 10% des

salariés les mieux payés gagnent au moins trois fois le salaire

des 10% les moins bien payés. Bien que ce chiffre soit

conséquent, il faut noter que les inégalités de salaire

ont eu fortement tendance à diminuer depuis l'après-guerre :

le rapport interdécile était ainsi de 4,12 en 1965. Les

inégalités entament alors une nette diminution jusqu'au

début des années quatre-vingt, après quoi elles se

stabilisent jusqu'à nos jours15(*). Il faut noter que cette baisse du rapport D9/D1

s'explique avant tout par une diminution des inégalités dans le

bas de la distribution des salaires : le rapport D9/D5 reste parfaitement

stable, tandis que le rapport D5/D1 diminue très

régulièrement (cf. Graphique 1).

Graphique 1: Evolution des rapports

interdéciles de la distribution des salaires nets annuels. Source:

INSEE, 2010. ![]()

Ainsi, c'est principalement la revalorisation des bas salaires

qui a permis cette baisse tendancielle des inégalités. Le Salaire

Minimum Inter-professionnel de Croissance (SMIC) remplace le SMIG (Salaire

Minimum Inter-professionnel Garanti) en 1970, avec, lors de cette transition

une réévaluation importante de son niveau, mais surtout une

modification du mode de calcul du salaire minimum, qui n'est plus indexé

seulement sur l'inflation mais aussi sur le taux de salaire horaire ouvrier. De

même, les revendications salariales issues des contestations de Mai 1968

vont se répercuter en hausses des bas salaires qui seront nombreuses

durant les années soixante-dix. Le premier décile de la

distribution des salaires croit ainsi de 15% entre 1967 et 1968, de 20%

l'année suivante, ou encore de 21% entre 1973 et 1974. Les mêmes

années, le taux de croissance du neuvième décile n'est que

de 8%, 12% et 17%. Le rôle du salaire minimum apparaît ici comme

prépondérant dans le compression de l'éventail des

salaires au bas de la distribution16(*) : l'augmentation du SMIC a un fort impact

négatif sur l'évolution du rapport D5/D1.

La diminution des inégalités de salaires a

été cependant de plus en plus faible depuis les années

quatre-vingt, et l'on observe même une hausse du rapport D9/D1 ente 1984

et 1994 (de 3,09 à 3,23). Le rapport stagne ensuite jusqu'en 2006, alors

qu'entre 1966 et 1984 le rapport passe de 4,18 à 3,09. Outre la

croissance qui est plus faible aujourd'hui que lors de la période

d'accumulation fordiste des « trente glorieuses »,

il faut noter que les hauts salaires ont aujourd'hui tendance à

croître beaucoup plus rapidement que le reste des salaires : entre 1984

et 2006, l'écart entre le salaire moyen et le salaire médian a

été multiplié par deux17(*) (l'élévation plus rapide du salaire

moyen dénote la hausse des valeurs extrêmes dans la partie

supérieure de la distribution des salaires).

Outre les salaires, le capital joue un rôle

déterminant dans la constitution des inégalités de

revenus : les inégalités entre revenus d'activités

sont faibles comparées aux inégalités de

répartition du patrimoine. Ainsi, les 50% des ménages les moins

bien dotés en patrimoine ne possèdent que 10% du patrimoine

total. A l'inverse, les 10% les mieux dotés possèdent 40% du

patrimoine total. L'indice de Gini calculé sur la répartition du

patrimoine atteint ainsi presque 0,7. En comparaison, l'indice de Gini

calculé sur les revenus primaires, c'est-à-dire y compris les

revenus du capital et les revenus du travail, atteint 0,48.

Les inégalités de dotations en patrimoine sont

liées aux classes d'âges (le patrimoine croît fortement avec

l'âge des détenteurs), mais aussi au niveau de revenu. Ainsi, les

hauts revenus sont ceux qui détiennent le plus de patrimoine, et sont

ceux dont la part du revenu issue du patrimoine de rapport est la plus

importante. Selon T.Piketty, la hausse de la proportion des revenus du capital

avec la hausse du revenu primaire a toujours été un trait du

capitalisme18(*).

Cependant, cette relation s'est fortement atténuée au fil du

XXème siècle, et la part des revenus du capital chez les hauts

revenus a fortement décrue. Désormais, seulement pour les

fractiles extrêmement supérieurs, les revenus du capital sont

majoritaires et supplantent les revenus d'activité. Ainsi, les revenus

du travail salarié restent majoritaires jusque pour ce que Piketty

appelle les « classes moyennes19(*) », c'est-à-dire les plus

pauvres des plus riches (fractile P90-9920(*)). Ensuite, les revenus d'activité des

indépendants prennent le dessus (fractile P99-99,9) pour enfin

céder la place, à la marge, aux revenus du capital mobilier (pour

les « 200 familles » les plus riches, les revenus

du capital représentent 60% du total des revenus). La part des revenus

du capital est donc croissante avec le revenu surtout pour les hauts

revenus ; de même, la part des revenus issue du capital mobilier

croît avec le revenu mais de façon significative que pour les

très hauts revenus (90% des revenus du capital sont issus du capital

mobilier pour les « 200 familles »). La véritable

richesse résidant, dans la société capitaliste, dans la

détention du capital des entreprises, alors qu'elle résidait,

sous l'ancien régime, dans la propriété

foncière21(*).

B. Pauvreté et emploi

La répartition des revenus primaires est loin

d'être égalitaire, autant en raison d'une inégale

répartition du capital que de fortes inégalités au sein du

salariat. Ces inégalités salariales sont importantes et

révèlent que l'emploi n'est pas un statut offrant des avantages

et une sécurité uniformes. La situation d'emploi des individus

conditionne pour une large part leur positionnement vis-à-vis du seuil

de pauvreté ; cette importance de l'emploi se traduit de deux

façons : d'une part par l'accès -ou non- à l'emploi,

et d'autre part par la qualité de l'emploi obtenu.

Graphique 2: Évolution du nombre de

personnes vivant sous le seuil de pauvreté à 60%. Source: INSEE,

2010![]()

Entre 1996 et 2006, le taux de pauvreté (seuil de 60%)

en France a diminué, quoique très légèrement :

il est passé de 13,5% à 13,2%. Cependant, dans le même

temps, le nombre de pauvres a augmenté de 300 000 personnes, au

point qu'en 2007, le nombre de personnes vivant sous le seuil de

pauvreté est à peu de choses près celui de 1990

(cf.Graphique 2).

Malgré tout, la France se positionne plutôt bien

par rapport aux autres pays de l'OCDE. Neuf pays ont un taux de pauvreté

plus faible, dont la Suède (11,4%) ou la République

Tchèque (11,5%), tandis que vingt-et-un pays affichent des taux de

pauvreté supérieurs, pouvant aller jusqu'à 23,9% pour les

États-Unis ou 21% pour l'Espagne. Ces bonnes performances de la France

peuvent s'expliquer pour D. Clerc par l'importance de notre système

redistributif, qui permet de lutter efficacement contre la pauvreté. Par

conséquent, compte tenu de cette « protection »

pouvant être jugée plutôt efficace, il faut trouver une

explication à la légère hausse du nombre de personnes

pauvres que nous avons observée entre 1996 et 2006. Pour D. Clerc, c'est

la dégradation des conditions d'emplois qui en est le facteur

explicatif22(*).

L'accès à l'emploi reste un des principaux

moyens de se protéger de la pauvreté. Les inactifs (hors

retraités) connaissent un taux de pauvreté de plus de 48%, ce qui

est deux fois plus important que le taux de pauvreté maximum des actifs.

Au sein des actifs, la situation n'est pas homogène, puisque on peut

estimer23(*) que le tiers

des chômeurs (c'est-à-dire en recherche active d'emploi) vivent

dans un ménage pauvre, ce qui est conséquent.

Mais, si l'emploi reste protecteur, tous les emplois ne

permettent pas une protection homogène. On voit grâce à

l'Illustration 2 que le niveau de pauvreté est fortement

influencé par la Profession et Catégorie Socioprofessionnelle

(PCS) de la personne de référence du ménage.

Illustration 2: Taux de pauvreté (seuil

à 60%), selon la PCS de la personne de référence du

ménage. Source: INSEE, Enquête Revenus Fiscaux 2007![]()

On observe un lien direct entre emploi et pauvreté: si

le taux de pauvreté pour les agriculteurs exploitants atteint 24,63% en

2007, il n'est que de 2,67% pour les cadres supérieurs. On remarque

qu'après les agriculteurs, ce sont les employés, ouvriers, et

travailleurs indépendants qui ont les taux de pauvreté les plus

élevés, légèrement au dessus du taux de

pauvreté globale. Le travail n'est donc pas toujours protecteur, puisque

le quart d'une profession vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.

Au delà de la PCS, la qualité de l'emploi

s'apprécie par le type de contrats. Ainsi, les temps partiels sont bien

plus exposés au risque de pauvreté que les travailleurs à

temps plein. Pour dépasser le seuil de pauvreté en travaillant

(sans prendre en compte les transferts sociaux), il faut travailler au moins

137 heures par mois au salaire horaire net de 6,62€. Une personne

travaillant à mi-temps, soit soixante-dix heures par mois, payée

au SMIC, ne touche que 463,4€ mensuels, ce qui est loin du seuil de

pauvreté. Pour le tiers des personnes en temps partiel, cette situation

est subie, c'est-à-dire que les revenus du foyer où les

compléments de revenus ne permettent pas d'atteindre un niveau de vie

jugé satisfaisant. De même, la forte croissance des flux

d'embauches en CDD (70% des embauches se font aujourd'hui en CDD24(*)) ou en intérim

contribue à fragiliser l'emploi. Le taux de pauvreté (seuil

à 60%) des personnes ayant cumulé emploi et chômage sur une

année est de 29% lorsque le chômage est dominant, et de 20%

lorsque l'emploi est dominant, alors que lors de la même étude, le

taux de pauvreté des personnes en CDI à temps complet

était de 4%25(*).

La statut du travailleur détermine donc son positionnement

vis-à-vis de la pauvreté.

Globalement, le nombre de travailleurs26(*) vivant dans un ménage

pauvre est 1,74 millions en 2005. La même année, 3,745 millions de

travailleurs avaient un revenu d'activité qui n'atteignait pas le seuil

de pauvreté à 60%27(*). En parallèle, l'intensité de la

pauvreté avant impôts et transferts, c'est-à-dire sur les

revenus primaires (donc issus du travail pour une large part), pour

un seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, est ainsi de

72,6% en France en 2005. L'écart moyen entre le revenu primaire des

individus pauvres et le seuil de pauvreté représente donc 72,6%

de ce seuil. Cet écart s'est accru depuis 1985, où il

était de 67% du seuil de pauvreté. Les personnes vivant sous le

seuil de pauvreté du fait d'emplois peu rémunérateurs ou

d'absence d'emploi ont ainsi vu leur situation se dégrader en moyenne

entre 1985 et 2005.

Il demeure sans doute préférable aujourd'hui

d'être en emploi que d'être inactif si l'on cherche à se

prémunir contre la pauvreté. Néanmoins, certains emplois

offrent une protection relativement faible, et globalement la situation des

travailleurs semble se dégrader.

La distribution primaire des revenus est donc

caractérisée par des inégalités et une

pauvreté importante. Le travail est un facteur déterminant dans

la constitution de ces inégalités ; de même, le

travail semble être de moins en moins protecteur à l'égard

de la pauvreté. Si l'objectif de la redistribution est de lutter contre

les inégalités et la pauvreté, son intervention se trouve

ainsi tout à fait justifiée.

III. La mise en oeuvre de la redistribution.

Nous devons juger de la capacité du système

redistributif à modifier la répartition des richesses. Il s'agit

de voir s'il permet d'atténuer les disparités de richesses et les

situations de pauvreté, et, à ce titre, nous tenterons de voir

quels en sont les instruments les plus efficaces. Mais, si la redistribution

atteint son objectif en termes de justice sociale, il convient de

vérifier que cette action ne soit pas faite au détriment de

l'efficacité économique. C'est pourquoi nous présenterons

le potentiel effet de désincitation au travail, souvent associé

à une redistribution trop généreuse, ainsi que son

effectivité dans le cas de la France.

A. Une redistribution efficace.

L'état de la pauvreté et des

inégalités en France est fortement impacté par la

redistribution des revenus. Ainsi, la redistributivité issue de la

conjugaison des principaux transferts et prélèvements semble

importante, c'est-à-dire que les transferts bénéficient

plus aux ménages les plus pauvres, et que les prélèvements

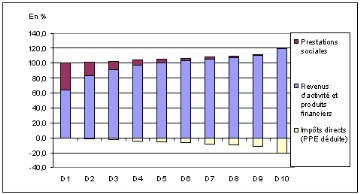

impactent plus les revenus les plus élevés (cf. Graphique 3).

Graphique 3: Composition du revenu disponible, selon le niveau de

revenu. Source: La Documentation Française. Graphique 3: Composition du revenu disponible, selon le niveau de

revenu. Source: La Documentation Française.

![]()

Ainsi, on observe qu'en France les revenus primaires (c'est-à-dire les

« revenus d'activité et produits financiers » sur le

graphique) ne sont pas équivalents aux revenus disponibles. Pour le

premier décile de revenus, le revenu primaire représente un peu

plus de 60% du revenu disponible : le système socio-fiscal

permet donc de fournir 40% de leur revenu disponible. Les transferts

alloués semblent donc protéger efficacement les individus les

plus pauvres du risque de pauvreté. Pour les personnes ayant un revenu

disponible compris entre le quatrième et le cinquième

décile, les revenus primaires représentent 100% du revenu

disponible : les effets des prestations sociales perçues et des

impôts directs payés se compensent à peu près. Pour

les personnes du dernier décile, les revenus primaires

représentent 120% de leur revenu disponible, les impôts directs

payés en représentant 20%. On observe donc que la part du revenu

primaire dans le revenu disponible est fortement croissante avec le revenu, de

même que la part des prestations sociales dans le revenu disponible est

fortement décroissante avec le revenu. On peut donc conclure à

une forte redistributivité du système socio-fiscal

français puisqu'il permet, grâce aux impôts et transferts de

lisser les inégalités de revenus primaires.

La redistribution a aussi un impact important sur la

pauvreté. Elle permet de réduire de 20 points de pourcentage le

taux de pauvreté avec un seuil à 60% du revenu médian , et

de 23,6 points si l'on prend en compte un seuil à 50% (cf. Tableau

1).

Le tableau nous indique aussi que la redistribution a un effet

positif sur l'income gap. L'intensité de la pauvreté est

fortement réduite grâce au système redistributif :

l'écart entre le revenu moyen des personnes pauvres et le seuil de

pauvreté (fixé à 60% du revenu médian) passe ainsi

de 72,6% de ce seuil à 22,4% grâce à la redistribution. Les

individus qui demeurent pauvres malgré l'intervention du système

socio-fiscal, sont en moyenne moins pauvres que si la redistribution

était inexistante. Ce sont les transferts qui, en toute logique,

impactent les taux de pauvreté

Tableau 1: Effet de la redistribution sur

différentes mesures de la pauvreté. Source: OCDE, 2008![]()

Si la redistribution semble jouer globalement un rôle

important, il faut tenter maintenant de comprendre quels en sont les

instruments les plus efficaces28(*)(pour un détail de ces instruments, cf.Annexe 9).

L'impôt sur le revenu (IR) semble être un

instrument particulièrement redistributif, ceci d'autant plus que seuls

les 50% les plus riches des ménages payent effectivement cet

impôt29(*). Son

prélèvement génère une amputation globale du revenu

net

30(*)

importante, d'un peu plus de 5%. Le prélèvement

opéré par l'IR est cependant beaucoup plus important pour les

hauts revenus puisque, pour les revenus du quintile supérieur, il

représente une perte de 10,5% du revenu net, contre 1,8% pour le

troisième quintile et une majoration de 0,3% pour le premier quintile.

Ceci est consécutif à la structure progressive de cet

impôt : le taux d'imposition augmente avec le revenu imposable.

Ainsi, le barème actuellement en vigueur de l'IR réalise une

division du quotient familial en cinq tranches : pour les revenus

inférieurs à 5875 €, le taux d'imposition est nul, puis il

est de 5,5% pour les tranches de revenus comprises entre 5875 et 11720€,

de 14% pour les tranches comprises entre 11720 et 26030€, de 30% pour les

tranches allant de 26030 à 69783€. Pour toutes les tranches de

revenus supérieures à 69783€, le taux d'imposition est de

40%, ce qui représente le taux marginal supérieur de

l'impôt sur le revenu. Au final, le rapport inter-quintiles est de 7,24

pour le revenu net, et est réduit à 6,45 une fois déduit

l'IR (sans la Prime Pour l'Emploi).

Les transferts monétaires sont ceux qui

égalisent le plus la répartition des revenus et, ce, que ce

soient des transferts sous condition de ressources ou des transferts sans

condition de ressources. On remarque ainsi que les « prestations

familiales sans condition de ressources » génèrent une

augmentation du revenu net du premier quintile de 14,7%, contre seulement 1%

pour le dernier quintile. Les prestations ne varient pas en fonction du revenu

mais en fonction de la composition du foyer, mais les sommes versées

représentent une part plus importante des bas revenus que des hauts

revenus. Le rapport inter-quintile passe ainsi de 7,24 à 6,37 : la

réduction des inégalités est plus forte qu'avec l'IR.

Paradoxalement, les prestations familiales mises sous condition de ressources

sont moins redistributives, en raison de leur plus faible ampleur. Elles

représentent 9,1% du revenu net du premier quintile, et 0% du revenu net

du dernier quintile, mais ne ramènent la ratio inter-quintile qu'a 6,64,

ce qui est moins efficace que l'IR et que les prestations sans condition de

ressources. Les aides au logement, elles aussi sous conditions de ressources

sont extrêmement efficaces, grâce à leur ampleur : les

individus du premier quintile ont reçu en moyenne 1190€ par

équivalent adulte à ce titre en 2008. Les aides au logement

cumulées au revenu net permettent d'atteindre un rapport inter-quintile

de 6,14 : elles sont l'outil de redistribution correcteur des

inégalités le plus efficace. Les minima sociaux quant à

eux, représentent en moyenne 920€ annuels pour le premier quintile

en équivalent adulte, et permettent d'atteindre un ratio de 6,36: ils

sont donc moins redistributifs que les aides au logement. Il permettent

toutefois de réduire le taux de pauvreté et l'intensité de

pauvreté des ménages modestes.

Au final, le système socio-fiscal permet de faire

passer le rapport inter-quintiles de 7,23 pour le revenu net à 4,1 pour

le revenu disponible (après transferts). Le coefficient de Gini passe

de 0,48 à 0,28 en France en 2005 grâce à la redistribution,

ce qui en constitue une baisse, conséquente, de 41%31(*).

Si la redistribution des revenus en France remplit donc

plutôt bien ses objectifs en terme de réduction des

inégalités et de la pauvreté, il reste à voir si

elle n'entrave pas la fonctionnement de l'économie, en dévaluant

le travail, pour ses allocataires.

B. L'effet désincitatif de la redistribution.

Nous l'avons vu, redistribuer semble nécessaire compte

tenu des inégalités et de la pauvreté qui

caractérisent la distribution des revenus primaires. Cette position est

d'autant plus évidente que nous avons montré que le

système socio-fiscal français permet une forte réduction

des inégalités et de la pauvreté. Cependant, la

redistribution impacte la distribution des revenus et instaure des distorsions

dans le jeu « normal » de l'économie. Afin de juger

de l'efficacité de la redistribution il est nécessaire d'observer

ces distorsions, leur importance et leurs conséquences.

Le régime fiscal français, et la redistribution

qui lui est associée sont caractérisés par la

convexité de la courbe du taux marginal effectif d'imposition (TMEI)

à l'instar de la quasi-totalité des pays de l'OCDE. Le taux

marginal d'imposition représente le taux auquel est imposé chaque

euro supplémentaire gagné, c'est-à-dire la part de chaque

euro gagné qui est confisquée par l'impôt. Par exemple,

appliqué à l'impôt sur le revenu français, le taux

marginal d'imposition est croissant par palier, compte tenu du barème en

tranches : le taux marginal d'imposition sur le revenu est constant jusqu'au

passage à la tranche supérieure où il connaît un

« bond ». Cependant, se focaliser sur le taux marginal

d'imposition sur le revenu reste limité : cet indicateur ne prend pas en

compte l'ensemble des impôts et taxes pesant sur l'euro

supplémentaire gagné, ni ne prend en compte les gains ou pertes

de transferts liés à la progression du revenu primaire. C'est

pourquoi il convient de prendre en considération le TMEI qui

révèle le résultat d'une compensation entre transferts et

impôts, c'est-à-dire qui indique l'imposition nette pour chaque

euro supplémentaire gagné.

Ainsi, lorsqu'un agent voit son revenu augmenter, il peut

être soumis à un nouvel impôt ou voir son taux d'imposition

augmenter, mais aussi perdre des transferts qui lui étaient jusqu'alors

accordés et qui sont supprimés en raison d'une mise sous

condition de ressources. Par exemple le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) est un

transfert différentiel, c'est-à-dire que chaque euro

supplémentaire gagné au travail est déduit du montant de

l'allocation : la hausse du revenu primaire entraîne une baisse du

transfert perçu. Mais cette perte de transferts n'est pas

forcément aussi évidente, et ne concerne pas que les transferts

financiers : la perte de l'éligibilité à la Couverture

Maladie Universelle (CMU), ou la perte de la gratuité dans les

transports en commun constituent un coût, au même titre que

l'ensemble des avantages accordés sous conditions de ressources ou au

titre des minima sociaux. Ce n'est donc pas seulement le niveau de revenu qui

conditionne l'octroi d'aides mais aussi le statut de l'individu : passer

du RMI à un emploi à mi-temps n'entraîne pas une hausse de

revenu significative, mais un changement de statut qui peut être

coûteux en raison de la perte des droits connexes ouverts aux

allocataires de minima (pour le détail des droits connexes, cf.Annexe

5).

Cette perte de transferts sera plus importante pour les bas

revenus que pour les hauts revenus, ce qui constitue donc une augmentation

d'autant du TMEI pour cette première catégorie de revenus. A

l'inverse, plus les revenus sont élevés, plus cette perte de

transferts est faible, donc moins le TMEI en est impacté. Cependant,

compte tenu de la progressivité de l'impôt sur le revenu, la

hausse du revenu entraîne une hausse plus importante du taux

d'imposition, ce qui effectue une pression à la hausse sur le TMEI pour

les hauts revenus.

Pour comprendre ce que recoupe la notion de TMEI, on peut

recourir à une formalisation élémentaire (pour le

détail de cette formalisation, voire Annexe 4). On obtient :

Le TMEI est égal à 1 moins le rapport entre la

variation du revenu disponible (äYD) et la variation du revenu primaire

(äYP). On peut illustrer cette expression du TMEI par des exemples

numériques. Ainsi, si le TMEI vaut 0,6, cela signifie que

(äYD/äYP) vaut 0,4, c'est-à-dire que la hausse de revenu

disponible ne représente que 40% de la hausse du revenu primaire : 60%

de chaque euro supplémentaire gagné sont alors confisqués

par le système redistributif. Si le TMEI vaut 0,8, (äYD/äYP)

vaut 0,2 : lorsque les revenus primaires d'un agent augmentent de 5 euros, son

revenu disponible n'augmente que de 1 euro. Dernier exemple : si le TMEI

vaut 0,2, (äYD/äYP) vaut 0,8, cela signifie que lorsque les revenus

primaires d'un agent augmentent de 1,25 euros, son revenu disponible n'augmente

que de 1 euros. c'est-à-dire que l'agent perd 20% de chaque euro

supplémentaire gagné.

Le TMEI représente donc l'évolution du revenu

disponible en fonction du revenu primaire. Plus le TMEI est

élevé, plus l'écart entre revenu disponible

supplémentaire et revenu primaire supplémentaire sera important.

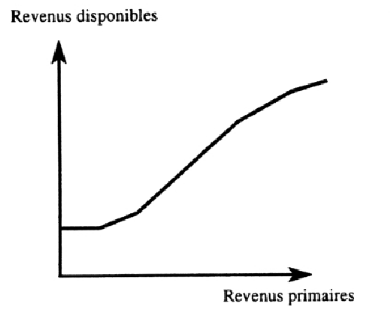

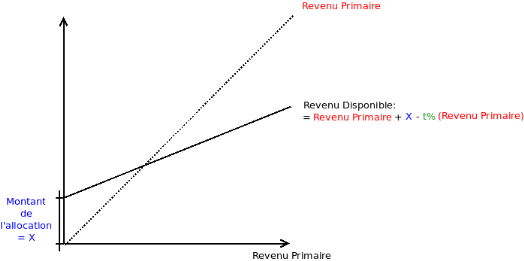

Graphique 4: Évolution du revenu disponible en fonction du revenu

primaire. (Bourguignon F., Chiapori P.-A., 1998) Graphique 4: Évolution du revenu disponible en fonction du revenu

primaire. (Bourguignon F., Chiapori P.-A., 1998)

Ainsi, lorsque le TMEI est proche de 100%, toute augmentation

de revenu primaire se traduit par une augmentation nulle ou quasi-nulle du

revenu disponible. Lorsque le niveau du TMEI diminue, la hausse de revenu

disponible consécutive à une hausse de revenu primaire est

croissante. Le Graphique 4 traduit ainsi la courbe convexe du TMEI en

représentant le revenu disponible en fonction du revenu primaire. Ce

graphique illustre le fonctionnement de la redistribution en France à

une époque où le RMI existait encore sans mécanismes

significatifs d'incitations financières au travail, et où

l'absence de bouclier fiscal pour les hauts revenus ne tempérait pas le

rôle redistributif de l'impôt sur le revenu. On voit nettement que,

au début de la courbe, la hausse des revenus primaires (des revenus du

travail pour cette catégorie de population) n'entraîne aucune

hausse de revenu disponible tant que les revenus du travail ne dépassent

pas le seuil du RMI. Ensuite la courbe commence à croître, mais

très faiblement en raison principalement de la perte d'allocations. Les

revenus moyens sont ceux pour lesquels le TMEI est le plus faible (le revenu

disponible augmente alors dans les mêmes proportions quasiment que les

revenus primaires), car à ce niveau les hausses de revenu

n'entraînent plus de pertes d'allocations, et parce que la

progressivité de l'impôt sur le revenu ne joue pas encore un

rôle significatif. Le TMEI croît pour les hauts revenus, mais

très légèrement : on voit la fonction de revenu

disponible s'aplanir faiblement. C'est alors la progressivité de

l'impôt sur le revenu qui en est à l'origine.

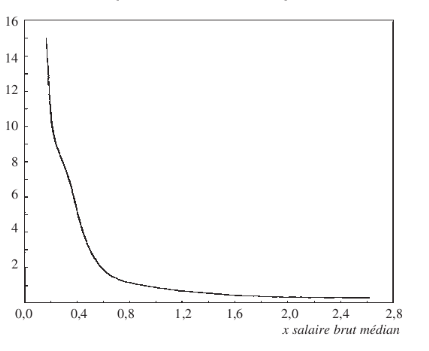

Piketty a réalisé une estimation précise

du TMEI français32(*) sur des données de 1996. Il conclut à

une forme en « U » fortement aplati en haut de la

distribution des salaires (cf.Graphique 5). Le TMEI le plus important

s'applique pour le premier décile de salaires, c'est-à-dire

incluant une forte proportion d'individus travaillant à temps partiel et

gagnant peu, et atteint 80% (TMEI moyen appliqué au premier

décile de salaires). Piketty réalise une estimation pour les

personnes sans revenus d'activités : le TMEI atteint alors

facilement 100%33(*).

Graphique 5: Taux marginaux effectifs d'imposition

moyens par déciles de salaires net. Source: Piketty, 1997. ![]()

Ce qui est surprenant à la vue de cette estimation,

c'est la faiblesse du TMEI moyen pour les derniers déciles (63,1% pour

le dernier décile). On pourrait l'imputer pour une part au fait que

c'est la calcul d'une moyenne, donc qui rend peu compte des revenus

extrêmement élevés et des forts TMEI qui pourraient leur

être appliqués. Or, si l'on suppose un revenu infini, le TMEI

estimé par Piketty n'atteint que 70% pour une personne seule, ceci

étant une estimation haute puisqu'elle ne prend pas en compte les

éventuelles exonérations d'impôts. La question de la

désincitation au travail se pose donc d'une façon plus intense

pour les sans-emplois et les bas salaires : du premier au quatrième

décile de salaire, le TMEI moyen est supérieur à celui que

connaît le dernier décile de salaires.

Les estimations de Piketty et de Bourguignon et Chiaporri

semblent donc converger. Cependant, les modes de calculs envisageables sont

nombreux et peuvent diverger, principalement en raison des difficultés

liées à la délimitation du champ d'analyse. Ainsi, les

services publics et l'accès gratuit ou à faible coût

à certains services sont extrêmement délicats à

prendre en compte, car difficilement évaluables, et nous les ignorerons

de fait. Une seconde question se pose concernant la prise en compte -ou non- de

la protection sociale. A ce sujet, il n'y a pas de réponses

tranchées. Si l'on décide de prendre en compte la protection

sociale dans le calcul du TMEI, il faut assimiler le revenu primaire au salaire

brut ou super-brut. En effet, les cotisations sociales sont

considérées comme des prélèvements et doivent donc

être intégrées au calcul du TMEI. Les cotisations

patronales peuvent être incluses si l'on considère que ce sont les

salariés qui les payent in fine. Par exemple, dans l'estimation

de Piketty que nous avons présentée, les salaires super-bruts

(c'est-à-dire y compris les cotisations patronales et salariales) sont

pris en compte.

Pour F. Bourguignon, au contraire, la protection sociale ne

doit pas être prise en compte. Tout d'abord en raison de son

caractère contributif, qui fait que le montant des cotisations sociales

versées détermine pour une bonne part le montant des prestations

reçues. C'est la cas de l'assurance chômage, par exemple, ou du

système de retraites. Ce dernier donne lieu à une redistribution

longitudinale, c'est-à-dire qui opère dans le temps et non pas

entre agents : si l'on suppose une neutralité actuarielle34(*) du système,

l'intégralité des sommes versées sera

récupérée dans le futur. Pour Bourguignon les retraites ne

sont donc que des « salaires différés ».

Outre la contributivité, c'est la relation entre revenu et consentement

à payer qui neutralise l'impact de la protection sociale sur les TMEI.

Compte tenu de la proportionnalité des cotisations sociales, si l'on

suppose un besoin de soins plus important pour les bas revenus, ou si l'on

suppose un consentement à payer constant avec le revenu, alors on peut

considérer que les cotisations sociales opèrent une

redistribution transversale et impactent les TMEI (les TMEI seraient plus

faibles en bas de la courbe et plus élevés dans sa partie

supérieure). Bourguignon préfère supposer a

contrario35(*) que le

consentement à payer croît avec le revenu, et que les besoins de

soins sont constants pour tous niveaux de revenus, ce qui supprime l'effet

redistributif des cotisations sociales, qui n'impactent donc pas le niveau des

TMEI (hormis peut être pour les hauts revenus où les cotisations

finissent par dépasser le consentement à payer, ce qui pourrait

entraîner un relèvement du TMEI pour les très hauts

revenus).

On peut considérer que les hypothèses

formulées par Bourguignon sont discutables, et que la

contributivité de la protection sociale n'est que partielle, validant

ainsi la prise en compte de la protection sociale. D'autant plus si on cherche

à évaluer le TMEI afin d'évaluer les désincitations

au travail pesant sur les agents à un moment donné. Piketty en

donne une illustration monétaire : un RMIste ayant un revenu de 530

euros mensuels (RMI et allocations logements cumulés) trouve un emploi

pour lequel l'employeur déboursera 1370 euros mensuels

(c'est-à-dire cotisations sociales y compris), ce qui représente

ce qu'il est prêt à payer pour ce travailleur, son consentement

à payer. Au final, l'individu ne touchera effectivement que

760 €par mois : le revenu super-brut croît de 158% tandis que

le revenu disponible ne croît que de 43%.

La redistribution des revenus en France a donc des effets

paradoxaux. D'un côté elle est efficace et parvient plutôt

bien à atténuer la pauvreté et les

inégalités générées par le distribution

primaire des revenus. De l'autre côté, elle peut s'avérer

fortement désincitative au travail, en raison principalement des

transferts monétaires et des aides publiques, décroissants avec

le revenu et dépendants du statut des individus ; la redistribution vise

pourtant à pallier à des situations difficiles qui trouvent leur

origine dans des défaillances de l'emploi (précarité, bas

salaire, chômage).

Ainsi, la pauvreté et les inégalités

avant redistribution sont importantes, et trouvent leur source dans les

inégales répartition du travail et du capital ainsi que dans les

inégalités salariales. L'accès à l'emploi, bien

qu'encore protecteur, ne suffit pas à se prémunir contre la

pauvreté. Ceci légitime l'intervention de la redistribution, qui

s'avère être plutôt efficace mais possède un effet

pervers notable qui est la désincitation au travail. Ceci pose

problème si l'on fait l'hypothèse que les agents, calculateurs,

comparent rationnellement les gains attendus de l'emploi et de

l'inactivité subventionnée. De même, cette

désincitation est gênante si l'on attache au travail une valeur

morale et qu'on le considère comme une fin en soi.

Selon le parti pris, cet effet désincitatif de la

redistribution pourra susciter différents types de réponses et

appeler des réformes diverses. Nous verrons ainsi dans une seconde

partie la stratégie qui vise à donner un nouvel objectif à

la redistribution : rendre le travail payant.

Chapitre II. La redistribution contre le travail.

On peut en effet choisir de penser que des transferts trop

généreux ou que des prélèvements trop lourds

démotivent l'activité économique. On considère

alors que la redistribution est coûteuse et réduit l'offre de

travail des inactifs. Cette conception d'une redistribution source de

désincitation au travail s'accompagne souvent d'un discours plus

général visant à promouvoir les contreparties en travail

et en efforts des allocataires de transferts sociaux, et visant à

délégitimer les inactifs subventionnés. Dès lors,

l'objectif est d'accroître les gains au retour à l'emploi, et

supprimer la trappe à inactivité.

Nous verrons en premier lieu que si la théorie de

l'impôt optimal préconisait au départ la convexité

de la courbe des TMEI, une de ses ré-interprétations

récentes permet de démontrer l'optimalité de

réduire les TMEI pesant sur les inactifs bénéficiaires de

transferts sociaux. Nous verrons en deuxième et troisième parties

les réformes mises an place dans cette optique, dans les pays

anglo-saxons tout d'abord, et en France ensuite.

I. Incidence fiscale et distorsions : comment

redistribuer ?

La théorie économique a produit des

modèles qui décrivent ce que devrait être une

redistribution optimale. Le modèle canonique est ici celui

proposé par Mirrlees en 1971 et repris ensuite par Diammond. La

principale conclusion que l'on en retiendra ici est que, nonobstant les effets

désincitatifs pouvant être générés par des

taux marginaux importants imposés aux bas revenus, une courbe en

« U » des TMEI est optimale. En effet, il convient de faire

peser sur les personnes les moins productives et les moins nombreuses les taux

d'impositions les plus élevés, si l'on se fixe comme objectif de

maximiser les recettes fiscales. Nous montrerons ensuite que les prolongements

de ce modèle permettent de mettre en évidence l'importance du

choix qui est réalisé : si, au lieu de maximiser les

recettes c'est l'emploi qui est au centre des préoccupations, lisser la

courbe des TMEI notamment en bas de la distribution peut s'avérer

efficace.

A. La courbe en « U » des TMEI:

imposition optimale des revenus.

Mirrlees fût le premier a proposer un modèle de

taxation optimale qui prenne en compte la possible désincitation au

travail pouvant être générée. Il pose un certain

nombre d'hypothèses pour construire son modèle. Tout d'abord il

considère des agents rationnels calculateurs qui réalisent donc

un arbitrage entre travail et loisir en fonction du coût et des avantages

de chacune de ces options : le loisir devient de plus en plus

coûteux au fur et à mesure que la salaire augmente36(*). L'offre individuelle de

travail comme l'offre de marché sont donc croissantes avec le salaire.

De plus Mirrlees suppose l'existence d'un marché du travail parfaitement

concurrentiel, où le salaire est exogène et les salariés

sont price-taker : il n'y a pas de fixation de salaire

résultant de rapports de force ou de négociations collectives.

Comme dans le modèle classique du marché du travail c'est la

productivité marginale du travail qui détermine le salaire,

à ceci près que pour Mirrlees c'est la productivité de

chaque salarié qui détermine son niveau de salaire

individuel : des bas salaires sont versés aux travailleurs peu

efficaces, et des hauts salaires aux travailleurs très productifs.

Mirrlees intègre dans le modèle un impôt sur le revenu au

taux uniforme pour tous les agents, et qui répond au programme de la

puissance publique qui est de maximiser le rendement de l'impôt pour

maximiser le transfert versé aux individus ayant une productivité

nulle, donc un salaire nul. On ne prend en compte que l'impôt sur le

revenu puisqu'un impôt sur le revenu déterminé de

façon optimal est suffisant et doit constituer

l'intégralité des prélèvements

Le modèle vise à fixer la valeur du taux

d'imposition qui soit optimale. Pour chaque augmentation du taux, la

désincitiation au travail est plus forte, ce qui implique que certains

travailleurs renoncent au travail et au salaire et ne payent donc plus

l'impôt : le rendement de l'impôt diminue. D'un autre

côté, les préférences individuelles en terme de

travail et de loisir ne sont pas homogènes : d'autres individus ne

changerons pas leur offre de travail suite à la hausse d'impôt

afin de ne pas perdre trop de revenu, et certains iront même

jusqu'à faire croître leur offre de travail afin de compenser la

diminution du taux de salaire net. En conséquence de ce second effet, le

rendement de l'impôt augmente avec l'augmentation du taux d'imposition.

On suppose que l'effet revenu domine au départ : des

taux d'imposition encore faibles nécessitent des efforts de faible

importance pour être compensés ; mais au bout d'un certain moment,

l'effet substitution domine : la diminution de salaire net devient trop

importante pour être compensée, et le coût

d'opportunité du loisir devient extrêmement faible. L'offre de

travail diminue donc à partir d'un certain niveau du taux d'imposition.

L'État a donc intérêt à augmenter l'impôt

jusqu'au moment où le gain supplémentaire de recette fiscale est

exactement compensé par la parte de recettes induite par la

désincitation au travail ainsi engendré. En égalisant ces

deux effets, on obtient (pour un détail de la formalisation, cf.Annexe

7):

![]()

Le taux optimal (t*) est donc décroissant de

l'élasticité de l'offre de travail (e). Plus

l'élasticité est importante, plus l'effet substitution dominera

l'effet revenu pour des niveaux faibles d'imposition, donc moins la hausse du

taux sera efficace. Si l'élasticité de l'offre de travail est de

0,5, c'est-à-dire si pour une baisse de 20% du salaire net, l'offre de

travail diminue de 10%, le taux d'impôt optimal est donc égal

à 66%. Si l'élasticité est égale à 1 le taux

d'imposition sera de 50%. Si l'élasticité est égale

à 0, c'est-à-dire si l'offre de travail ne dépend pas de

la contrepartie en salaire, alors le taux d'imposition sera de 100%,

c'est-à-dire confisquant l'intégralité des revenus. On

note que le taux optimal correspond au sommet de la « Courbe de

Laffer 37(*)»: c'est

le taux maximal à partir duquel le rendement de l'impôt diminue.

En effet, l'économiste A. Laffer imaginait en 1974 que les

États-Unis avaient dépassé ce taux optimal: il

préconisait donc de diminuer le taux d'imposition pour augmenter le

rendement de l'impôt.