|

Faculté des Sciences Psychologiques et de

l'Éducation

Influences circadiennes sur le jugement

social

STUHEC SEBASTIEN Mémoire

réalisé sous la direction

de Messieurs les Professeurs Philippe Peigneux et Olivier

Klein en vue de l'obtention du grade de Master en Sciences Psycholojques.

Abstract

Nous avons pour objectif d'approfondir les résultats

d'un article de Bodenhausen, 1990 qui mettait en évidence une variation

circadienne du jugement social. Afin de sélectionner la population de

notre étude, 805 personnes ont répondu à un questionnaire

de chronotype (sujets du matin ou du soir) en ligne. Sur base des scores

à ce questionnaire, 48 sujets ont été testés

à leur domicile, 24 extrêmes du matin (âge moyen : 47 ans)

et 24 extrêmes du soir (âge moyen : 34 ans). Nous avons

testé chaque sujet à deux reprises : une passation au moment

optimal (matin pour les matinaux, soir pour les vespéraux) et une

passation au moment non-optimal (soir pour les matinaux, matin pour les

vespéraux) de leur journée. Dans chaque groupe, la moitié

des sujets a commencé par la passation optimale et l'autre groupe par la

passation non-optimale et il s'est écoulé 7 à 10 jours

entre les deux passations. L'inertie de sommeil a été

contrôlée en faisant passer les sujets 1h30 et 10h30 après

leur réveil. Les sujets ont passé 4 tâches dont l'ordre de

passation a été contre-balancé. Ces tâches mesurent

la vigilance (tâche de vigilance psychomotrice), l'inhibition (GoNoGo),

le jugement social explicite (échelle de préjugés

explicite) et implicite (tâche d'association implicite IAT). Notre

étude met en évidence une variation circadienne de la vigilance

uniquement chez les sujets du soir, ceux-ci étaient plus rapides au

moment optimal de leur journée y compris lorsque l'on fait covarier

l'âge dans les analyses. Nos résultats n'indiquent pas de

différence significative aussi bien pour le jugement social implicite

qu'explicite. Nous n'avons également pas trouvé de

différence significative pour l'inhibition mais nous restons prudents

pour cette mesure en raison d'un problème d'encodage.

Remerciements

3

Remerciements

Il est un certain nombre de personnes sans qui la

réalisation de mes études et de mon mémoire auraient

été fortement compromis et à toutes ces personnes je

souhaite dire merci !

Les nombreuses difficultés que représente ce

travail ont vu un éclairage sans égal grâce à mes

promoteurs Philippe Peigneux et Olivier Klein qui se sont montrés

toujours à la hauteur. Je tiens également à remercier

Philippe Bernard pour les nombreuses heures qu'il m'a consacré et

Nicolas Van Der Linden qui m'a été d'un grand secours.

Je tiens à remercier ma maman qui a toujours cru en moi

et m'a apporté un soutien inconditionnel. Ma famille et belle-famille ne

sont pas en reste et je leur offre toute ma gratitude pour les innombrables

coups de pouce qu'ils m'ont apporté, je pense notamment à ma

chérie Floriane, sa mère Marie et son père Jean-Louis.

J'ai une pensée également en écrivant

cette partie pour le cercle de psychologie, tous ses membres et surtout tous

mes amis. Cette formidable association m'a permis de tenir bon quand le moral

l'était moins et le soutien de tous ceux qui la compose est une

incroyable richesse.

Je remercie également les 805 personnes qui ont pris le

temps de répondre à mon questionnaire de chronotype, à

toutes celles qui ont bien voulu relayer l'information et aux quelques-unes qui

m'ont aidé dans la rencontre avec les bénévoles et dans

mes déplacements.

Il serait malhonnête de clôturer cette partie sans

remercier les 49 bénévoles qui ont accepté que je vienne

à des horaires invraisemblables leur faire passer des tâches qui

avaient un gout plutôt amer pour certains d'entre eux.

A toutes ces personnes et aux nombreux que j'oublie probablement,

merci !

Table des matières

Préface 6

I. Introduction 7

1 Jugement social 7

1.1. Concepts du jugement social 7

1.1.1. Attitudes, croyances et intentions 7

1.1.2. Préjugés, stéréotypes et

discrimination 8

1.1.3. Représentation mentale et formation d'impression

8

1.2. Le stéréotype : historique 9

1.3. Contenu des stéréotypes 10

1.3.1. Modèle par exemplaires et modèle par

prototype 10

1.3.2. Contenu descriptif et contenu explicatif 11

1.4. Caractéristiques et fonctions 12

1.5. Facteurs cognitifs de maintien des stéréotypes

12

1.5.1. Catégoriser la cible 12

1.5.2. Assimiler les attributs de la cible 13

1.5.3. Interpréter le comportement de la cible 13

1.5.4. Expliquer les causes du comportement de la cible 14

1.5.5. Se souvenir de la cible 14

1.5.6. Généraliser la perception de la cible

á sa catégorie sociale 14

1.6. Activation du stéréotype 15

1.6.1. Automaticité 15

1.6.1.1. L'activation des stéréotypes est-elle

vraiment automatique ? 16

1.7. Mesure des stéréotypes 16

1.7.1. Tfiche d'association implicite 17

1.7.2. Les mesures indirectes des préjugés 17

2. Fonctions exécutives 18

2.1. L'inhibition 19

2.1.1. Au niveau cognitif 19

2.1.1.1. Historique 19

2.1.1.2. La relation lobe frontal-inhibition. 20

2.1.1.3. Inhibition contrôlée et automatique. 20

2.1.1.4. Caractéristiques de l'inhibition 21

2.2. Evaluation 22

2.3. Inhibition et stéréotypes 24

3 Les rythmes 25

3.1. Les rythmes biologiques 25

3.2. Régulation homéostatique 25

3.3. Les rythmes circadiens 26

3.3.1. Endogènes 26

3.3.2. Génétiquement déterminés 27

3.3.3. Synchronisés 27

3.4. Interaction entre rythmes circadiens et régulation

homéostatique 28

3.5. Paradigmes d'exploration 29

3.5.1. Désynchronisation forcée 29

3.5.2. Routine constante 30

3.5.3. Chronotype 30

3.5.4. Contraintes méthodologiques 32

3.5.4.1. Difficulté de la tâche 32

3.5.4.2. Différences inter-individuelles 33

3.5.4.3. Inertie de sommeil 33

3.6. Relation avec les fonctions cognitives 33

3.7. Chronotype et inhibition 34

3.8. Chronotype et stéréotypes 35

Questions de recherche et hypothèses 37

Hypothèses 37

II. Méthode 39

Sélection de la population 39

MEQ (Morning Evaluation Questionnaire) 39

Plan expérimental 40

Expérience 41

Tâche Go/No-Go (inhibition) 41

Tâche de vigilance psychomotrice (PVT) (vigilance) 42

Tâche d'association implicite (IAT) (jugement social

implicite) 43

Echelle explicite de préjugés (jugement social

explicite) 44

III. Résultats 46

Tâche de vigilance psychomotrice 46

GoNoGo 48

Tâche d'association implicite 51

Echelle explicite de préjugés 52

Corrélations 54

IV. Discussion 55

Rappel des hypothèses 55

Résultats principaux et interprétation 56

Tâche de vigilance psychomotrice 57

Tâche GoNoGo (mesure de l'inhibition) 58

Echelle explicite 60

Tâche d'association implicite (IAT) 61

Bibliographie 63

Articles 63

Synthèses d'articles 66

Cours 67

Chapitres de livres 67

Livres 68

Ressources multimédia 69

Sites Internet 69

Thèses et mémoires 70

Thèses et mémoires en ligne 70

Annexes 71

Annexe 1 : Questionnaire de chronotype en ligne 71

Annexe 2 : Echelle explicite de préjugés 76

Preface

En 1990, Galen Bodenhausen mettait en évidence que le

jugement social peut être influencé par les rythmes circadiens, un

type de rythme biologique d'une durée d'environ 24 heures. En d'autres

termes, le jugement social serait influencé par le moment de la

journée.

Bodenhausen parvient à ces résultats en

étudiant un premier groupe de sujets qui se lèvent très

tôt le matin dits extrêmes du matin et un second groupe de sujets

qui se lèvent tard dit extrêmes du soir. Il demande à ces

participants d'émettre un jugement social sur un texte. Il constate

alors que lorsque le moment de la journée ne leur est pas favorable

(soir pour les sujets du matin, matin pour les sujets du soir), les sujets sont

plus enclins à porter un jugement social davantage

défavorable.

Quel mécanisme pourrait expliquer cette variation

circadienne du jugement social ?

Une réponse à cette question pourrait être

l'inhibition cognitive. Cette fonction cérébrale est la

capacité à refreiner ses réactions spontanées. En

d'autres termes, l'inhibition permet de s'empêcher de produire certaines

réponses. Dans l'étude de Bodenhausen, nous pouvons nous

interroger si c'est ce dont il est question. Le sujet, dans un moment qui n'est

pas optimal pour lui, ne parvient pas à inhiber un jugement

défavorable. Ce point va donc nous intéresser ici, l'inhibition

cognitive et le jugement social sont-ils liés. Est-ce l'activation de ce

mécanisme qui rend compte de la variation circadienne du jugement social

? Si tel est le cas nous devrions observer tout d'abord une variation

circadienne de l'inhibition et cette variation devrait être similaire

à celle du jugement social. Autrement dit, le moment n'est pas

idéal pour moi, je ne parviens pas à inhiber et mon jugement

social s'en ressent, il est plus défavorable.

I. Introduction

Il est tôt le matin, je suis réveillé par

le bruit assourdissant que ma voisine fait avec son sèchecheveux. Ni une

ni deux, ça trotte dans ma tête, il n'y a qu'une femme pour faire

ça. Et si mon horloge interne n'était pas totalement

étrangère à ma production de stéréotypes

?

Cette question, à première vue anodine, pourrait

n'être pas négligeable dans le milieu des soins ou celui du droit.

En effet, si une infirmière à domicile ou un neuropsychologue ont

des stéréotypes sur les personnes d'origine

étrangère différents le matin du soir, la prise en charge

peut s'en trouver différente.

Pour ce travail nous allons donc nous intéresser à

trois dimensions : le jugement social, les rythmes circadiens et les fonctions

exécutives.

Nous allons commencer par nous interroger sur ce qu'est le

jugement social. 1 Jugement social

1.1. Concepts du jugement social

1.1.1. Attitudes, croyances et intentions

Dimension

conative

Dimension

cognitive

Intention

Je vais acheter

le nouveau disque

de Richard

Séguin

Attitude

J'aime

le nouveau disque

de Richard Séguin

Sources de la croyance Croyance

Expérience personnelle

J'ai écouté le nouveau disque de Richard

Séguin Interaction sociale

Mon meilleur ami aime le nouveau disque de Richard

Séguin.

J'ai lu une critique élogieuse du nouveau disque de

Richard Séguin

Inférence

Les disques de Richard Séguin sont bons en

général : celui-ci doit donc l'être aussi

Le nouveau disque

de Richard Séguin

est une oeuvre

de

qualité.

Figure 1 : attitude, croyance et intention (Bédard,

Déziel & Lamarche, 2006)

Comme l'illustre la figure 1, on peut distinguer 3 dimensions

de la personne. L'attitude est un état affectif favorable ou

défavorable que l'on ressent envers tout ce qui peut être

représenté, incluant les personnes. L'attitude tient du domaine

affectif et transparait dans les croyances et intentions de la personne.

Une croyance est une conviction se rapportant à tout objet

représentable. Elle trouve trois origines possibles :

l'expérience personnelle, l'interaction sociale et

l'inférence.

Les intentions, elles, relèvent du domaine des actions qui

sont projetées envers un objet/sujet concret, abstrait réel ou

imaginaire (Bédard, Déziel & Lamarche, 2006).

1.1.2. Préjugés, stéréotypes et

discrimination

Le stéréotype est une croyance répartie sur

les traits d'individus se rapportant à un groupe. Le

stéréotype est donc une conviction.

Le préjugé est une attitude, générale

dépréciative envers les individus d'un groupe. Le

préjugé est donc un état affectif.

La discrimination est un comportement dévalorisant

vis-à-vis de personnes d'un groupe. Un comportement est la partie d'une

action qui est visible à un observateur. La discrimination relève

donc de l'action (Bédard et al., 2006).

1.1.3. Représentation mentale et formation

d'impression

On distingue 3 formes de représentations : les

représentations imagées, les représentations

propositionnelles et les représentations liées à

l'action.

- Les représentations imagées permettent de coder

les renseignements visuels : agencement dans l'espace, structure, couleur,

etc.

- Les représentations propositionnelles sont fortement

reliées au langage et reflètent notre connaissance sur les

caractères des objets de notre environnement et sur les rapports que ces

objets entretiennent.

- Les représentations liées à l'action

sont relatives à l'exécution et à l'aspect

sémantique,

elles sont une connaissance implicite sur le développement

et la régulation de l'action.

Les représentations mentales nous permettent de stocker

l'information en ceci que leur contenu sur les objets, situations ou

événements est conservé en mémoire. Ensuite, comme

vu plus haut elles nous renseignent sur le monde, l'explicitent. Qu'il s'agisse

des représentations transitoires, conservées en mémoire de

travail ou des représentations permanentes, stabilisées dans la

mémoire à long terme, les informations doivent être

rapidement accessibles. Enfin, elles permettent de guider l'action des

individus en ceci qu'elles lui décrivent l'environnement (Meunier,

2009).

Les processus impliqués dans les attributions causales

et les représentations mentales des autres sont au coeur de la

perception interpersonnelle. Les impressions que nous formons des autres

guident nos attentes, nos perceptions et interprétations des

comportements des autres mais aussi nos réponses cognitives, affectives

et comportementales envers les autres (Mrug & Hoza, 2007).

1.2. Le stéréotype : historique

Nous pouvons facilement percevoir la présence de

stéréotypes néanmoins ce concept n'est pas si

évident à saisir. On trouve ce terme dès le

18ème siècle, il trouve sa racine étymologique

dans les mots grecs stereos (solide) et tùpos

(empreinte, caractère), il correspond à cette époque

à un procédé d'impression qui permet de « convertir

en planches solides un seul bloc des pages préalablement

composées en caractères mobiles " (Mortier, 1963; in

Légal, 2008). Les stéréotypes offraient un

mécanisme typographique rapide, peu onéreux mais de peu de

valeur.

Un siècle plus tard, le concept de

stéréotypie est appliqué par les psychiatres pour

dénommer une attitude sous un angle temporel et topographique (Ashmore

& Del Boca, 1981 ; in Légal, 2008). On peut dès lors

remarquer que dès sa conception, le stéréotype se

réfère à quelque chose de figé, constant, rigide et

répété (Légal, 2008).

On doit le terme de stéréotype en sciences

sociales à Lippman qui en 1922 perçoit cette notion comme un

mécanisme simplificateur qui permet de gérer «

l'environnement réel, qui est à la fois trop grand, trop complexe

et trop évanescent pour une connaissance directe " (Lippman, 1922 ; in

Bosche, 2007).

En 1943, Jean Stoetzel, apporte des précisions sur la

notion de stéréotype. Il les décrit comme « porteurs

de signification " (Pichon, 2009). Le stéréotype est parfois

associé à un raisonnement syllogistique (Stening & Everett,

1979 ; in Bosche, 2007). Par exemple : les français font souvent la

grève, M. Dupont est français donc M. Dupont fait souvent la

grève. En 1987, Fisher (in Pichon, 2009) va plus loin dans la

définition du stéréotype et lui attribue la notion de

catégorisation fonctionnelle, le stéréotype se

définit comme « une catégorisation descriptive

simplifiée par laquelle nous cherchons à situer autrui ou des

groupes d'individus ".

1.3. Contenu des stéréotypes

Un stéréotype est formé de l'assortiment

de divers éléments de connaissances. Il est question d'un

système cognitif comprenant des connaissances et des

représentations mentales, apposés à une catégorie

ou un groupe, et qui est conservé en mémoire. L'appartenance

à une catégorie est déterminée selon Bruner,

Goodnow et Austin, 1956 (in Légal, 2008) par un nombre fini de traits

sachant que chacun d'entre eux est essentiel. Cette vision a rapidement

été délaissée au bénéficie des

paradigmes de la psychologie cognitive (Légal, 2008). Rips, Shoben et

Smith, 1973 (in Johnson, 2001) nuancent cette vision, pour eux certains objets

d'une catégorie comme une bouteille ou une plante sont plus typiques

d'une catégorie que d'autres objets.

Rosch et Mervis, 1975 (in Johnson, 2001) suggèrent que

l'inscription dans une catégorie se fait selon un certain niveau. Une

catégorie serait représentée par un élément

prototypique qui est le plus caractéristique de celle-ci.

1.3.1. Modèle par exemplaires et modèle par

prototype

Deux types de modèles se sont développés

pour expliquer la façon dont ces structures cognitives sont acquises :

le modèle par exemplaires et le modèle par prototypes. L'approche

associationniste est basée sur les principes d'un apprentissage

associatif et met l'accent sur l'histoire de l'apprentissage l'individu. Les

bons exemples de la catégorie sont ceux qui ont fréquemment

été associés à la catégorie dans le

passé. La mémoire se limite alors à retenir peu à

peu les informations données. Alternativement, la comparaison

basée sur la similarité implique un processus de

détermination du degré avec lequel un exemple partage les traits

ou propriétés commun(e)s avec les exemples stockés du

concept. Dans ce cadre théorique, les bons exemples de la

catégorie sont ceux qui sont similaires au prototype de la

catégorie. C'est donc le prototype et non l'information sur l'objet ou

l'individu, qui va permettre de décider l'inscription ou non aux membres

de la catégorie (Johnson, 2001).

Recentrons notre question : Qu'est-ce qu'on rencontre au sein

du stéréotype ? Il comprend un ensemble de connaissances à

propos des traits d'une catégorie, l'aspect physique, le comportement ou

la personnalité de ses membres. On y repère des exemplaires

typiques de la catégorie (Légal, 2008). Par exemple, examinons

quelques traits souvent reliés aux personnes

d'origine nord-africaine. Quand vous songez à cette

catégorie d'individus, des traits vous viennent en tête. Au sein

de ceux-ci, vous avez peut-être estimé qu'une personne de cette

catégorie parle fort et en arabe (comportements), que ses cheveux sont

bruns, crépus et touffus (caractéristiques physiques), qu'elle a

une réflexion limitée (capacités), est avare et agressive

(personnalité). Les stéréotypes que vous exprimez ne sont

pas nécessairement négatifs et vous pouvez également

penser qu'une personne d'origine nord-africaine est chaleureuse et extravertie

(comportements), que son teint est doré et son regard expressif

(caractéristiques physiques), qu'elle a de bonnes capacités

à courir (capacités), qu'elle est accueillante et

généreuse (personnalité). Vous avez éventuellement

imaginé le visage de votre voisin, de Tariq Ramadan ou Zinedine Zidane

(exemplaire typique).

On trouvera des variations conséquentes concernant le

degré de définition et de contenu des stéréotypes.

De ce fait, des stéréotypes sont emplis de contenu et

amène vers des connaissances s'appliquant à de nombreuses

caractéristiques et comportements de la catégorie visée

tandis que d'autres seront maigres et seront restreints à un nombre

d'informations très faible. Ces variations trouvent leur origine dans

différents éléments : culture, enseignement,

considération individuelle du stéréotype etc. Le contenu

des stéréotypes d'une personne avec un niveau de

préjugés élevé sera probablement composé

majoritairement d'éléments négatifs (les maghrébins

sont paresseux, virulents, etc.) alors que celui des personnes avec un bas

niveau de préjugés contiendra non seulement des

éléments négatifs mais aussi des éléments

positifs (les maghrébins sont virulents mais ils sont bons

marathoniens). Les stéréotypes sont donc différents d'une

personne à l'autre.

Par définition, les stéréotypes sont des

croyances, parfois erronées mais contenant fréquemment des

éléments de vérité. Quoi qu'il en soit, les

stéréotypes sont des schématisations de la

réalité et reflètent une inclination à

l'exagération des ressemblances au sein du groupe

stéréotypé (Légal, 2008).

1.3.2. Contenu descriptif et contenu explicatif

Le contenu descriptif des stéréotypes est

étudié afin de mettre en évidence la perception

homogène des autres groupes. Dans ces investigations, une mesure porte

sur l'endogroupe et l'exogroupe. Cette mesure peut par exemple être

effectuée par questionnaire où les sujets doivent évaluer

si les traits proposés s'appliquent ou non à un groupe

communautaire (ex : les japonais sont travailleurs). Ce type de mesure permet

de mettre en évidence ce que le sujet

exprime explicitement sur une population mais présente

l'inconvénient d'être peu sensible notamment à cause du

biais de désirabilité sociale.

Le contenu explicatif des stéréotypes concerne

la fonction du stéréotype, ses dimensions cognitive, affective et

émotionnelle. Les études portent ici sur le « sens commun

», c'est-àdire l'explication que tout-un-chacun tente de donner

à ses cognitions. Ainsi, lorsque le sujet est placé dans un cas

de dissonance cognitive (par exemple : « je suis militant

écologiste» or « je prends un bain tous les jours »), on

pourra généralement mettre en évidence chez le sujet un

travail de rationalisation afin de rétablir la consonance (ex : «

je suis en train d'installer un bac de récupération d'eau de

pluie pour mon potager biologique, ce qui compense l'eau de mon bain

».)

Ainsi, le stéréotype sert à simplifier

l'environnement mais pas uniquement en réduisant l'information, il est

aussi pour fonction de remplir un besoin d'explication de la

réalité (SalesWuillemin, 2006).

1.4. Caractéristiques et fonctions

L'accessibilité d'un stéréotype

correspond à la probabilité qu'un groupe social soit

activé. Plus une catégorie est accessible, plus il est

vraisemblable que celle-ci soit stimulée par une entité et donc

employée pour catégoriser cet élément (Bry, 2008 ;

in Pichon, 2009). L'accessibilité serait dépendante de la

fréquence et de la récence d'activation. Elle serait essentielle

à l'activation d'une catégorie mentale.

L'utilisation majeure des stéréotypes est

pratique, ils offrent la possibilité de simplifier la

réalité. Ils nous servent dès lors à gérer

la quantité d'informations sur les objets et les individus qui nous

entourent et guident nos comportements (Klein, 2008-2009).

1.5. Facteurs cognitifs de maintien des

stéréotypes

1.5.1. Catégoriser la cible

Les personnes et les objets sont classifiés en

catégories. L'appartenance à une catégorie répond

de divers facteurs tels que les catégories qui sont souvent

activées, la catégorie qui exprime au mieux le comportement de la

cible ou encore les buts du moment.

La catégorisation va permettre de simplifier, de mobiliser

les acquisitions passées, d'agencer l'environnement et de guider les

comportements.

La catégorisation va orienter l'attention et

résulter en une accentuation de la similarité des membres d'une

catégorie et l'exagération des différences entre

catégories (Waroquier & Klein, 2007).

1.5.2. Assimiler les attributs de la cible

Lorsque nous catégorisons un individu comme appartenant

à une catégorie sociale particulière (ex : Alexandre est

paresseux), pour que le stéréotype que nous portons sur cet

individu soit modifié il est nécessaire que de l'information

contre-stéréotypique (ex : ma voisine m'a dit qu'il travaille 8

heures par jour dans une association) soit traitée. Néanmoins,

cette information est généralement ignorée lors de la

formation d'impression et ce pour deux raisons.

Comme vu ci-dessus, les stéréotypes orientent le

processus attentionnel (Fiske, 1998 ; in Waroquier & Klein, 2006). Nous

recherchons en l'autre ce que nous prévoyons de visualiser. Par exemple,

convié chez un ami d'origine maghrébine, notre choix de cadeau se

fera peutêtre davantage dans une confiserie de loukoum que dans une

fromagerie.

Mais encore, l'information qui est cohérente avec le

stéréotype serait plus facilement intégrée (ex:

Bodenhausen & Macrae, 1998 ; in Waroquier & Klein, 2006). Il semble

plus simple d'assimiler l'information suivant laquelle une femme au foyer fait

régulièrement le ménage (comportement

stéréotypique) plutôt que d'assimiler qu'elle lit des

livres scientifiques (comportement neutre) ou qu'elle consacre ses week-end

à la mécanique automobile (comportement

contre-stéréotypique). En mémoire, le groupe social et

l'attribut seraient unis par des liens de causalité (une femme au foyer

doit s'occuper de sa maison et doit donc faire le ménage, etc.),

permettant l'assimilation de l'information concordante avec le

stéréotype.

1.5.3. Interpréter le comportement de la cible

Les comportements de la cible, neutres ou mêmes

contre-stéréotypiques font fréquemment l'objet d'une

interprétation biaisée qui renforce le

stéréotype.

En 2007, Correll, Park, Judd et Wittenbrink utilisent un jeu

vidéo pour simuler des rencontres avec des cibles potentiellement

hostiles. Leur étude s'intéresse au biais racial dans une

décision tirer/ne pas tirer. L'expérience révèle

notamment que la tendance des participants à commettre une erreur (tirer

sur un noir non armé ou ne pas tirer sur un blanc armé) est

fortement augmentée lorsque ceux-ci ont précédemment lu

l'histoire d'un criminel noir.

1.5.4. Expliquer les causes du comportement de la cible

En 1977, Ross (in Riggio & Garcia, 2009)

définissait l'erreur d'attribution fondamentale comme étant la

tendance à surestimer les facteurs situationnels pour les comportements

des autres.

Cette erreur d'attribution fondamentale trouve une place de

choix dans les stéréotypes. En effet, l'erreur d'attribution

fondamentale est une double tendance, celle d'octroyer les comportements

concordants avec un stéréotype à des facteurs internes et

la tendance à interpréter les comportements

contre-stéréotypiques comme relevant de l'environnement. Ainsi,

Jacques apprend l'histoire d'un jeune, Brahim, qui a aidé une femme

blessée dans le métro. Jacques explique ce comportement par une

attribution extérieure à Brahim (Brahim est étudiant

infirmier et ses amis l'ont incité à aider la femme) plutôt

qu'à une disposition interne (Brahim est altruiste).

1.5.5. Se souvenir de la cible

Doosje, Spears, De Redelijkheid et Van Onna, 2007 ont

étudié le rôle de la consistance sur la mémoire des

groupes de hauts et bas statuts. Leurs résultats indiquent une

mémoire supérieure pour l'information consistante avec le

stéréotype en comparaison avec une information inconsistante.

Cependant, leur seconde étude indique que certains sujets («

high-identifiers ») mobilisent davantage de ressources cognitives pour

retenir l'information inconsistante et s'en souviennent par conséquent

mieux que les autres sujets (« low identifiers »). Cette étude

va contre l'idée que l'identification intra-groupe est reliée

à l'information favorable à propos de ce groupe. Apparemment, la

motivation à résoudre des inconsistances cognitives

amènerait à une mémoire supérieure pour les

informations nonfavorables comparativement à la motivation à

défendre une image positive en retenant uniquement les informations

favorables.

1.5.6. Généraliser la perception de la cible

à sa catégorie sociale

Même lorsque les gens sont confrontés à

des personnes qui remettent en question leur stéréotype sur

l'exogroupe, ils admettent des exceptions individuelles en re-cloisonnant le

stéréotype (Allport, 1954 & 1979 ; in Dovidio, Glick &

Rudman, 2005). Les personnes créent de petits sous-types qui contiennent

les exceptions, protégeant ainsi leur catégorie globale.

Les sous-types sont pratiques parce qu'ils permettent aux gens

de retenir leurs catégories qui sont confortables. Les gens trouvent

pratique de retenir des catégories générales parce

qu'elles nécessitent plus d'effort et l'effort est

désagréable (Allport, 1954 &1979 ; in Dovidio et al., 2005).

Mais cet aspect pratique a ses limites et le sous-type peut alors devenir

sous-groupe. Alors que les sous-types maintiennent le stéréotype,

les sous-groupes augmentent la perception de variabilité au sein de la

catégorie et limitent la perception rigide d'une catégorie

(Dovidio et al., 2005).

1.6. Activation du stéréotype

Quand les gens sont motivés à

déprécier un individu, ils sont susceptibles d'activer des

stéréotypes négatifs qui autrement seraient restés

dormants. De manière similaire, quand ils sont motivés à

penser fortement à un individu, ils sont plus enclins à activer

des stéréotypes positifs qui autrement n'auraient pas

été activés. Ces idées peuvent paraitre

controversées parce que certaines études ont indiqué que

les stéréotypes sont toujours activés de manière

automatique lorsque l'individu est exposé aux membres de groupe

stéréotypé (cf. Devine, 1989 ; in Kunda & Sinclair,

1999).

Cependant des recherches plus récentes indiquent que

l'activation de pensées stéréotypiques n'est pas

automatique pour tout le monde ou dans toutes les situations (Radvansky,

Copeland & Von Hippel, 2010)

1.6.1. Automaticité

Les premières applications de la distinction entre

processus automatiques et contrôlés dans l'étude des

préjugés, déclaraient que l'activation des

stéréotypes était automatique. Par exemple, Devine en 1989

(in Devine & Monteith, 1999) indiqua que l'activation des

stéréotypes ne nécessitait ni intention ni attention ou

capacité, ainsi lorsqu'un indice approprié est

présenté (ex : genre, niveau social) l'activation du

stéréotype suit inévitablement. Devine a

interprété les résultats de son étude comme

indiquant que l'activation des stéréotypes est automatique aussi

bien pour les individus avec un niveau haut que bas de

préjugés.

Des études utilisant des procédures alternatives

ont également suggéré que les stéréotypes de

genre et d'age peuvent être activés automatique. Par exemple,

Purdue et Gurtman (in Devine & Monteith, 1999) ont utilisé une

procédure de masquage de l'amorçage avant que les sujets n'en

soient conscients. L'évaluation des traits négatifs était

plus rapide quand ils étaient

précédés d'une amorce «

âgé » qu'une amorce « jeune ». Purdue et Gurtman

interprètent ces résultats comme un « âgisme »

automatique. Selon Devine et selon Purdue et Gurtman, si les participants ne

sont pas conscients de l'amorce, leurs réactions ne peut pas

refléter un processus contrôlé (Devine & Monteith,

1999).

Banaji et Hardin, 1996 étudient les

stéréotypes de genre en utilisant un temps de présentation

entre l'amorce et la cible relativement court, empéchant

l'exécution de processus contrôlés. Les jugements pour des

paires amorce-cibles consistent sont plus rapides que les jugements pour les

paires inconsistantes indiquant une activation automatique des

stéréotypes concernant le genre.

1.6.1.1. L'activation des stéréotypes

est-elle vraiment automatique ?

L'automaticité regroupe au moins 4 traits qui peuvent

être définis en relation avec les objectifs : (non) intentionnel,

(in)contrôlé/ (in)contrôlable, autonome, dirigé vers

un but, (in)dépendant d'un but (Moors & De Houwer, 2006)

De ces caractéristiques, Bargh, 1989 (in Devine &

Monteith, 1999) distingue 3 types d'automaticité :

- L'automaticité pré-consciente : processus

automatiques qui se produisent avant la prise de conscience et ne

nécessitant que la présence d'un élément

déclencheur pour être initiés.

- L'automaticité post-consciente : elle requière

certains types de traitement conscient

des stimuli pertinents mais les résultats de ce traitement

sont involontaires

- L'automaticité dépendante du but : elle

requière un traitement intentionnel, dirigé

vers un but dont les résultats peuvent être

volontaires ou non.

1.7. Mesure des stéréotypes

Pour évaluer l'application de stéréotypes

et préjugés, de multiples procédés ont

été élaborés. Les techniques ont

évolué depuis les mesures classiques relativement globales et

extrêmement directes, en passant par les mesures d'accessibilité

et les mesures classiques et indirectes des préjugés plus fines.

Toutes ces approches montrent cependant des bénéfices et des

désavantages.

Au fil du temps, la mesure des préjugés a

évolué jusqu'à des mesures indirectes moins

réactives et sensibles aux normes sociales.

1.7.1. Tâche d'association implicite

Une tâche d'association implicite (IAT) mesure la

différence d'association entre 2 concepts cible et un attribut. Les 2

concepts apparaissent dans une tâche à deux choix (ex :

insectes/fleurs) et l'attribut dans une seconde tâche (ex :

plaisant/déplaisant). Quand les instructions obligent à

répondre dans le sens d'une haute association entre catégories

(ex : insectes + déplaisant), la performance est plus rapide que lorsque

l'association est faible (ex : insectes + plaisant) (Greenwald, McGhee &

Schwartz, 2008).

1.7.2. Les mesures indirectes des préjugés

Ces mesures se font sous forme de questionnaires ou

d'échelles. Elles essaient de minimiser les biais inhérents aux

normes sociales (stratégies d'autoreprésentation,

désirabilité sociale) en utilisant des chemins

détournés, sans parvenir cependant à les éliminer

totalement.

De cette manière, l'échelle de racisme moderne

(McConahay, 1986 ; in Légal, 2008), dans son énonciation, adopte

des énoncés plus abstraits, reliés de manière plus

détournée aux conduites racistes. L'Echelle moderne de sexisme

(Swim, Aikin, Hall & Hunter, 1995 ; in Légal, 2008), est

passée de mesures requérant un degré d'accord (de «

pas du tout" à « tout à fait") avec des formulations du type

« Les femmes ne sont généralement pas aussi intelligentes

que les hommes " à des mesures plus sophistiquées telles

que« La discrimination envers les femmes n'est plus un problème de

nos jours " (Légal, 2008).

Comme nous l'avons vu, les stéréotypes ont un

but heuristique, ils nous renseignent sur le monde, nous permettent de s'y

adapter. Les fonctions exécutives sont les mécanismes

quinous permettent de nous adapter à notre monde. Avant de

nous intéresser au lien entre ces deux concepts, penchons notre

attention sur les fonctions exécutives.

2. Fonctions exécutives

Les fonctions exécutives englobent une série de

processus de haut niveau dont la fonction principale est de faciliter

l'adaptation à des situations nouvelles ou complexes (Collette, Hogge,

Salmon, Van der Linden, 2006 ; in Schmidt, 2009)

Pour réaliser des tâches routinières, les

mécanismes mis en place sont automatiques, ne nécessitant pas de

réflexion et très peu d'attention. Les situations nouvelles,

elles, nécessitent la sélection d'une action appropriée,

demandant attention et réflexion (Degiorgio, Fery, Polus & Watelet,

s.d.).

La mise en évidence des mécanismes

désignés sous l'appellation « fonctionnement exécutif

» provient d'études neuropsychologiques de patients

cérébro-lésés et d'études d'imagerie

cérébrale fonctionnelle de sujets sains. Ces études

mettent en exergue une distinction entre les processus étudiés

mais pas une totale indépendance (Meulemans, Collette & Van der

Linden, 2004).

Ces fonctions qui permettent de s'adapter à des situations

nouvelles, qui permettent à l'individu de s'adapter, sont les suivantes

:

- L'inhibition (capacité de s'empêcher de produire

une réponse automatique) - La mise à jour (rafraîchir le

contenu de sa mémoire de travail)

- La flexibilité mentale (passer d'un comportement

à un autre)

- La récupération active d'informations en

mémoire

- L'attention divisée (être attentif à deux

activités en méme temps)

- La planification (organiser une série d'actions)

Le fonctionnement exécutif a initialement

été associé à l'activité dans les

régions cérébrales frontales (Schmidt, 2009). A ce sujet,

des tâches relevant du cortex pré-frontal relativement complexes

(Tour de Londres, Wisconsin Card Sorting Test, tâche de raisonnement

logique) se sont révélées sensibles aux effets du moment

de la journée et à la déprivation de sommeil (Drumond,

Brown, Salamat, Gillin, 2004; Jones, Harrison, 2001; in Blatter & Cajochen,

2006). Un nombre grandissant d'études récentes démontre

qu'une partie du fonctionnement exécutif dépend de régions

cérébrales postérieures (essentiellement

pariétales) (Harrison, Jones & Waterhouse, 2007 ; in Schmidt,

2009).

2.1. L'inhibition

L'inhibition est la capacité à s'empêcher

de produire une réponse automatique, à arréter la

production d'une réponse en cours et écarter les stimulations non

pertinentes pour l'activité en cours (Degiorgio et al., s.d.). Cette

fonction cognitive trouve donc sa place dans une étude sur les

stéréotypes et les rythmes circadiens. En effet, si un sujet ne

parvient pas à s'empêcher de produire une réponse

automatique et qu'à ce moment de la journée sa réponse est

davantage stéréotypique, un pont peut être jeté

entre les deux notions.

2.1.1. Au niveau cognitif

Quelle est la différence entre focaliser son attention

sur quelque chose et inhiber le reste ? Dans une tâche Stroop, il est

difficile de déterminer si le phénomène basique - le

ralentissement qui se manifeste lors d'essais incongruents - est dû

à une activation plus importante de la couleur de l'encre ou à

l'inhibition du nom des mots, ou les deux. Il en est de même pour de

nombreuses tâches exécutives-attentionnelles. Mais il y a un cas

-- L'inhibition de la réponse - dans lequel l'inhibition, plus que

l'attention, est clairement la clé. L'inhibition de la réponse

est la suppression de la réponse partiellement préparée

(Smith & Kosslyn, 2009)

2.1.1.1. Historique

Le premier cas de changement comportemental rapporté

dans de la littérature neuroscientifique est celui de Phineas Gage

(Kotowicz, 2007), ayant subi une perforation frontale par une barre de

métal. Pour décrire les troubles comportementaux de Phineas Gage,

Harlow, 1968 (in Meulemans et al., 2004) utilise déjà le concept

d'inhibition. Ce concept sera utilisé dans des domaines divers tel que

la psychopathologie, la psychologie développementale ou encore

neuropsychologie (Meulemans et al., 2004).

En neuropsychologie, l'inhibition est habituellement

décrite comme un processus inverse, qui freine un processus actif plus

important que l'on nomme Activation (Boujon, 2002)

Trois fonctions d'inhibition en mémoire de travail ont

été identifiées (Hasher al., 1999 ; in Meulemans et al.,

2004) : entraver le passage d'informations non appropriés,

empêcher l'exécution d'une réponse prédominante et

empécher le passage d'informations devenues non

pertinentes. Les mécanismes inhibiteurs seraient

fonctionnellement indépendants (Connely & Hasher, 1993 ; in

Meulemans et al., 2004).

Pour des raisons historiques (Bianchi, 1895; Harlow, 1968;

Luria, 1966; Shallice, 1982 ; in Andrés, 2003), un lien

spécifique entre inhibition et cortex frontal a été

fortement suggéré en neuropsychologie (Andrés, 2003).

2.1.1.2. La relation lobe frontal-inhibition.

Les lésions des lobes frontaux affectent un

système qui est fortement impliqué dans l'aptitude à

inhiber ou supprimer les stimuli ou des associations qui ne sont pas

pertinentes pour la tâche à accomplir (Dempster, 1991).

Des données en PET scan indiquent une

sensibilité à l'interférence accrue dans le cortex

préfrontal (Jonides et al., 1998 ; in Thompson-Schill, Jonides,

Marshuetz, Smith, D'Esposito, Kan, Knight, & Swick., 2002 ).

Des études indiquent la présence de troubles

(par exemple pour l'imitation, Brass et al., 2003 ; in Van Leeuwen, Van Baaren,

Martin, Dijksterhuis & Bekkering, 2009) chez des patients frontaux mettant

en avant un déficit d'inhibition. Mais encore, les lésions

frontales ont été reliées à un fonctionnement

inhibiteur réduit (Passingham, 1993 ; Smith & Jonides, 1999 ; in Van

Leeuwen et al., 2009).

Ainsi, lorsqu'il demande au patient d'imprimer à sa

main tour à tour trois dispositions (main fermée, paume sur le

bureau et main tendue placée sur le côté), Luria (1978 ; in

Boujon, 2002) constate que les patients avec lésion frontale peuvent

reproduire de façon répétitive un méme

élément de la série. Quand il demande à ces

patients de faire un dessin d'un cercle et d'une croix à tour de

rôle, ceux-ci parviennent à recopier le premier dessin de

manière itérative, sans changement entre les dessins. Luria

déduit de cette inclination à s'obstiner la présence d'un

problème dans l'inhibition des routines d'actions automatisées

(Meulemans et al., 2004).

2.1.1.3. Inhibition contrôlée et automatique.

John Hughling Jackson est à l'origine, à la fin

du 19ème siècle, d'une théorie novatrice sur

les déficits liés à un dommage cérébral.

D'après cet auteur, les déficits liés à une

lésion se focalisent sur les aspects les plus complexes alors que les

plus simples et donc les plus automatiques sont relativement

préservés (Gagnon & Goulet, 1992 ; in Siéroff, 2003).

Par la

suite, il a été exposé à diverses

reprises que les atteintes cérébrales perturbent peu les

caractéristiques les plus simples d'une fonction (par exemple,

dénommer la couleur de l'encre dans une tâche Stroop) alors que

les plus élevés semblent plus affectés (Siéroff,

2003).

Il existe donc une distinction pour certains auteurs

(Arbuthnott, 1995 ; Popp & Kipp, 1998 ; in Meulemans et al., 2004) entre

mécanismes intentionnels ou contrôlés et involontaires ou

automatiques. Une tâche d'inhibition contrôlée se

caractérise par l'aptitude à inhiber volontairement des

réponses prépondérantes ou spontanées lorsque c'est

requis. Ce type d'inhibition, de nature exécutive, est réduit

à la suppression consciente de réponses non appropriées.

Une tâche d'inhibition automatique nécessite des mécanismes

inhibiteurs se manifestent en dehors de la conscience. Ce type d'inhibition est

une réaction résiduelle automatique de traitement de

l'information appropriée. On la nomme généralement

inhibition réactionnelle (Meulemans et al., 2004).

2.1.1.4. Caractéristiques de l'inhibition

En 1975, Posner & Snyder mettaient en avant que

l'inhibition est un mécanisme actif de suppression. Ils ont mis en

évidence que pour qu'une action ou une information pertinente soit

sélectionnée, il est nécessaire que les actions ou

informations inappropriées soient inhibées. L'inhibition dans la

sélection s'exécuterait en fonction des caractères des

facteurs distracteurs et ceci pour permettre l'efficience des

procédés de traitement de la cible. Cette vision n'a pas toujours

été unanime, en effet Gathercole et Broadbent, 1987 (in Boujon,

2002) ont présagé que la baisse des interférences dues aux

distracteurs serait liée à un affaiblissement passif dans le

temps d'activation de leurs représentations.

L'inhibition est un phénomène adaptatif, son

effet sur le temps de réaction est lié, comme l'activation,

à la pertinence de l'information véhiculée par le stimulus

qui permet la réalisation de l'action (nommé indice ou amorce).

Quand l'indiçage apporte une contribution notable pour la

réalisation de l'action (fréquence concordante dans 80% des cas),

l'effet commun d'inhibition et de facilitation survient. Selon Posner et

Snyder, 1975 lorsque la fréquence de validité de l'indice baisse,

l'effet d'inhibition se dissipe. Ceci indique que l'effet d'inhibition est

adaptatif, volontaire et actif.

L'inhibition est un mécanisme central de suppression qui

intervient dans de nombreuses

situations expérimentales, aussi bien

la dénomination d'objets que la décision lexicale ou

encore

des épreuves de classification (Neill & Westberry, 1987). En effet,

elle peut se

manifester y compris lors de changements physiques ou

sémantiques du stimulus ou de la réponse.

L'initialisation est lente mais durable, elle prend entre 50

et 100ms, ce qui est lent comparativement à l'activation mais ce

phénomène dure quelques secondes (Neill & Westberry, 1987)

Ungerleider et Mishkin, 1992 (in Smith & Kosslyn, 2009)

ont démontré en induisant des lésions

cérébrales chez le singe qu'il y a 2 phénomènes qui

interviennent dans la sélection : le phénomène « what

» qui consiste à identifier la cible et le phénomène

« where » qui consiste à la localiser. La localisation serait

encodée précocement, laisse libre cours au processus

d'identification (Boujon, 2002).

Une variation quelconque de direction du mouvement au cours de

cette période entraîne un retard pour identifier la cible, c'est

ce qu'on appelle le phénomène d'inhibition de retour (IOR)

indiquant que l'inhibition se centrerait sur l'objet.

Robertson et al., 2004 (in Zhang & Zhang, 2006) ont

suggéré cependant que cet effet pourrait être

réinterprété en tant que processus spatiaux de

réorientation. Les résultats de Zhang et Zhang, 2006 vont dans ce

sens et indiquent que l'IOR basée sur l'objet dans les affichages

dynamiques résulterait davantage de la mise à jour de

l'inhibition spatiale plutôt que l'inhibition d'objet.

L'étape sur laquelle agirait l'inhibition

relèverait du but fixé par la tâche. Peu importe la

modalité perceptive des stimuli ou des réponses, l'effet

d'inhibition se maintient et reste similaire lors du maintien d'une

modalité ou du passage d'une à une autre. Lorsque la consigne est

définie selon un acte à effectuer au sein de la tâche, les

changements n'interviennent plus sur l'effet inhibiteur (Banich, 2004).

2.2. Evaluation

- L'amorçage négatif

On présente des paires de lettres successives

écrites en couleurs différentes. Le sujet doit lire à voix

haut une des deux lettres, toujours la lettre de la même couleur (par

exemple, celle écrite en rouge). Dans la condition non congruente, la

lettre que le sujet devait ignorer est maintenant la cible, la lettre qu'il

doit dénommer. On constate alors une augmentation du temps de

réaction (Le Rouzo, 2008).

- Le Stroop

Figure 3 : Le Stroop lecture

Figure 4 : Le Stroop interférence

Figure 2 : Le Stroop dénomination

Cette tâche se déroule en 3 parties. La

première partie est la dénomination : on présente une

feuille sur laquelle se trouvent plusieurs lignes de rectangles en couleur

(bleu, vert, rouge et jaune) dont le sujet doit donner la couleur (figure

2).

A la seconde étape, on présente des noms de

couleurs écrits en noir (bleu, vert, rouge et jaune) que le sujet doit

lire (figure 3).

La troisième étape est celle de

l'interférence. On présente des noms de couleurs écrits

(bleu, vert, rouge et jaune) dont la couleur d'impression ne correspond pas

à la couleur écrite. Le sujet doit donner la couleur dans

laquelle les mots sont écrits (figure 4). Il doit donc inhiber la

lecture du mot.

- Les réponses contrariées

Il s'agit ici de tester l'aptitude à instaurer et

entretenir un plan d'exécution pour un déplacement non

automatisé. L'examinateur effectue un geste, le sujet doit produire

l'inverse. Par exemple, l'examinateur tape sur la table une fois, le sujet doit

taper deux fois. En revanche si l'examinateur tape sur la table deux fois, le

sujet doit taper une fois.

- Le Hayling

Le Hayling vise à tester la capacité du sujet

à s'empêcher de donner une réponse dominante. (Peigneux,

2009-2010).

On lui présente des phrases dans lesquelles il manque le

dernier mot.

La première phase de la tâche pour le sujet est de

compléter par un mot congruent. Par exemple : « les arbres perdent

leurs... » on attend que le sujet réponde « feuille ».

Dans la seconde phase de la tâche, le sujet doit

compléter la phrase par un mot non lié sémantiquement.

Par exemple : « les chats ne font pas des... " le sujet

peut répondre « télévision " mais il ne peut pas

répondre « chien " qui est la réponse attendue ou «

éléphant " une réponse sémantiquement

liée.

- Les épreuves de type Go/No-Go

Diverses observations indiquent que des patients frontaux

éprouvent une difficulté à contrôler les mouvements

volontaires. Ces observations montrent que des patients lésés au

niveau préfrontal ne parviennent pas à inhiber leur

réponse motrice à un stimulus alors qu'il leur est demandé

de ne pas répondre pour ce stimulus. La tâche utilisée pour

ce type d'observation se nomme « Go-No Go ", elle a été

développée expérimentalement par Drewe en 1975. Ce dernier

a rapporté que des patients frontaux, plus précisément

avec lésion médiane, avaient significativement plus de

difficultés pour inhiber leur réponse à un ou deux stimuli

que des sujets ayant une lésion localisée ailleurs au sein du

cerveau. (Boujon, 2002).

2.3. Inhibition et stéréotypes

Seulement une poignée d'études ont pointé

la possibilité d'inhiber l'activation des stéréotypes et

plusieurs d'entre elles ont été discutées (Kunda &

Sinclair, 1999). Ce qu'il est intéressant de remarquer dans le cadre de

ce mémoire, c'est que l'inhibition semble bien avoir un impact sur les

stéréotypes et que si l'inhibition ne peut pas accomplir son

action, les stéréotypes paraissent s'exprimer librement. Ainsi,

des études sur la motivation indiquent qu'il serait possible dans

certains cas d'inhiber notre comportement stéréotypique (Macrae,

Bodenhausen & Milne, 1995 ; in Kunda et al., 1999).

L'inhibition cognitive et l'inhibition des

stéréotypes sont-ils un seul et même mécanisme ? La

question ne semble pas avoir passionné les chercheurs et la

littérature sur le sujet est inexistante.

Pour faire le parallèle entre ces deux notions que ce

sont l'inhibition cognitive et l'inhibition des stéréotypes, il

est intéressant de voir si elles suivent la même variation au

cours de la journée. A cette fin, nous allons nous intéresser

désormais aux rythmes.

3 Les rythmes

Les activités des êtres vivants se

déroulent de manière périodique, suivent un rythme et ont

lieu à des fréquences très variables. Ces rythmes

correspondent à une succession régulière ou

périodique de mouvements, de faits et de phénomènes (Bear,

Connors & Paradiso, 2007).

3.1. Les rythmes biologiques

Les rythmes dont nous parlons sont des rythmes biologiques qui

ne sont autres qu'une variation cyclique d'un phénomène

biologique (physiologie, croissance, comportement des animaux, etc.) dont la

période s'ajuste sur celle de phénomènes externes (Bear et

al., 2007). Ils vont de la milliseconde à plusieurs années. En

chronobiologie, on distingue entre les rythmes circadiens, infradiens,

ultradiens et circannuels.

Les rythmes nycthéméraux suivent la

révolution de la terre sur elle-même et permettent l'adaptation de

l'organisme aux changements quotidiens de luminosité. En l'absence

d'information environnementale, certains vont persister, présentant une

période proche de 24h (entre 20 et 28h), ces rythmes sont dits

circadiens (Achard, 2003).

Les auteurs qualifient d'ultradiens tous les rythmes d'une

période inférieure à 20 heures (fréquence

cardiaque, stades de sommeil..) et d'infradiens (cycle menstruel...) tous ceux

d'une période supérieure à 28 heures (Beugnet-Lambert,

1988). Les rythmes circannuels ont une période d'une année (cycle

migratoire des oiseaux, hibernation...) (Gwinner, 1977).

Quatre paramètres sont à prendre en compte pour

caractériser un rythme biologique : la période, l'acrophase,

l'amplitude et le niveau moyen. La période est la durée totale

d'un cycle complet (en secondes, minutes, heures...). L'acrophase, dont

l'opposé est la batyphase, correspond au pic de la variable

mesurée au cours du temps. L'amplitude représente la

variabilité de la valeur biologique mesurée sur une

période considérée. Le niveau moyen (ou MESOR) n'est autre

que la moyenne des mesures de la variable (Estruch, 2003).

3.2. Régulation homéostatique

L'homéostasie a été définie

dès 1932 par Cannon comme le processus de coordination physiologique qui

maintient l'état de veille dans l'organisme. Le processus

homéostatique a fréquemment été traduit comme une

fatigue cellulaire ou métabolique (Kong et al., 2002 ; in Mongrain,

2006). Ce mécanisme augmente la propension au sommeil sur base du temps

passé éveillé et réduit la propension à

l'endormissement en réponse à un sommeil prolongé

(Borbely & Achermann, 2005 ; in Schmidt, 2009). Le

processus homéostatique augmente exponentiellement au cours de

l'éveil et diminue de la méme façon durant le sommeil : il

reflète le besoin de dormir et l'intensité du sommeil (Daan et

al., 1984 ; in Mongrain, 2006).

3.3. Les rythmes circadiens

Les premiers écrits sur les rythmes circadiens

remontent à l'Antiquité avec le scribe Androsthènes qui

décrivit le comportement nycthéméral des feuilles du

tamarinier, celles-ci s'ouvraient le jour et se refermaient la nuit.

Au XVIème siècle le physiologiste et

médecin italien Santorio constata une variation journalière du

poids corporel. Il mit ainsi en évidence pour la première fois la

présence d'un rythme circadien chez l'Homme (Levett & Agarwal,

1979).

3.3.1. Endogènes

En 1729, Ortous de Mairan découvre que le mimosa,

méme lorsqu'il est placé dans l'obscurité permanente,

continue à ouvrir et fermer ses feuilles. Il montra ainsi que les

rythmes circadiens sont endogènes puisqu'ils perdurent en l'absence

d'indices environnementaux.

En 1832, Augustin de Candolle découvrit que les

feuilles s'ouvraient une à deux heures plus tôt chaque jour et

acquéraient par conséquent une périodicité de 22

à 23 heures. Il en conclut qu'il existe une tendance inhérente

aux plantes à montrer un mouvement périodique. Il avait ainsi mis

en évidence l'existence d'une période endogène en cours

libre ("free running period") proche, mais pas forcément

égale, à la période du cycle jour/nuit.

Aschoff et Wever (1962) enfermèrent des volontaires

dans une cave en absence d'indices environnementaux. Siffre (1964), lui,

vécut seul dans une caverne souterraine pendant deux mois. Ces deux

expériences ont révélé l'apparition

spontanée d'une période en cours libre du cycle

activité/repos d'environ 25 h, indiquant que les humains, comme les

plantes et les animaux, possédaient un système circadien

endogène (Gonze, s.d.).

Aujourd'hui, on considère par définition que les

rythmes circadiens sont endogènes. Dans des conditions constantes, ils

se déroulent librement avec une période qui dévie

légèrement du cycle lumière-obscurité de 24h

auxquels ils sont synchronisés naturellement (Schmidt, 2009).

3.3.2. Génétiquement déterminés

En 1935, Erwin Bunning démontre que la période

en cours libre du rythme circadien des plantes et des insectes est

héritée génétiquement, en croisant des parents de

périodes endogènes différentes.

Depuis une dizaine d'années, plusieurs gènes

impliqués dans l'horloge circadienne interne ont pu être

caractérisés. Le premier organisme génétiquement

modifié présentant un rythme circadien d'activité

altéré est la mouche (Konopka & Benzer, 1971). Les premiers

gènes horloge ("clock genes") ont été

détectés chez la mouche (Drosophilia) et le champignon

(Neurospora), leur étude a permis de mettre en évidence

les régulations qui confèrent à ces gènes une

expression circadienne. Par la suite, de nombreux "clock genes" ont

été trouvés chez les cyanobactéries, les plantes

(Arabidopsis) et les mammifères, y compris l'Homme (Gonze,

s.d.).

Des travaux de Linkowski, 1999 sur des jumeaux

suggèrent que certains composants du sommeil humain pourraient

être génétiquement déterminés. Ils ont

notamment trouvé un effet génétique fortement significatif

concernant les stades 2 et 4 de sommeil ainsi qu'en sommeil delta. Selon les

mêmes auteurs certains aspects de la rythmicité circadienne,

notamment l'expression endogène de cortisol, semblent très

similaires chez des jumeaux monozygotes mais pas chez des dizygotes,

suggérant que dans la plupart des organismes, les facteurs

génétiques contrôlent la génération des

rythmes circadiens (Linkowski, 1993 ; in Schmidt, 2009).

3.3.3. Synchronisés

Les rythmes circadiens sont certes endogènes mais ils

sont également resynchronisés en fonction de facteurs externes

appelés Zeitgebers ou synchroniseurs. Les Zeitgebers sont des agents ou

évènements environnementaux qui donnent des indices sur l'heure

biologique. Chez l'humain, le synchroniseur le plus important est le cycle

jour-nuit mais il en existe d'autres comme les obligations sociales (heure de

coucher, heure du repas...). La synchronisation peut être

considérée comme un état dans lequel deux oscillateurs ou

plus ont la même fréquence à cause de leurs influences

mutuelles ou unilatérales.

Pour que la synchronisation s'effectue, elle nécessite

un processus d'entraînement (adaptation

du rythme biologique à

un synchroniseur) qui consiste au couplage d'un rythme endogène

à

un cycle externe (ou zeitgeber), comme le cycle jour-nuit ou le

cycle de température, avec le résultat que ces deux oscillations

ont la même fréquence (Schmidt, 2009).

3.4. Interaction entre rythmes circadiens et

régulation homéostatique

Il existe deux mécanismes qui sous-tendent la

régulation du cycle veille-sommeil. Ces deux processus sont

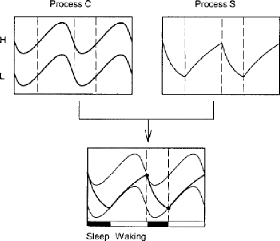

conceptualisés dans le modèle de Borbely et al., 1982 (Borbely et

al., 1982 ; in Achermann, 2004) (figure 5).

Figure 5 : Représentation schématique du

modèle deux processus de régulation du sommeil de Borbely et al.,

1982 (Achermann, 2004)

Ce modèle se base sur l'interaction entre deux

processus : le processus circadien (C) et le processus homéostatique (S)

qui agissent en synchronie ou en opposition le long du cycle de 24h.

Le processus homéostatique (S) est défini comme

le processus de promotion du sommeil. Au cours du processus S les performances

cognitives et l'alerte diminuent et on constate un accroissement de la fatigue.

Durant le sommeil, le processus S diminue faisant retomber la pression de

sommeil (Schmidt, Colette, Cajochen, & Peigneux, 2007).

Le processus circadien (C) correspond aux variations

oscillatoires pendant 24h de la propension au sommeil. La propension au sommeil

basée sur le processus circadien est à son niveau le plus bas

durant les premières heures du soir et atteint son maximum au petit

matin, quand la pression homéostatique est basse (Van Dongen &

Dinges, 2003 ; in Schmidt et al., 2007). Ce processus est dépendant du

temps, indépendant du sommeil ou de l'éveil, module

deux seuils (H et L) qui déterminent le début et la

fin des épisodes de sommeil, respectivement (Achermann, 2004).

3.5. Paradigmes d'exploration

Il existe actuellement plusieurs procédés pour

étudier les variations des rythmes circadiens. On trouve parmi ceux-ci

le paradigme de désynchronisation forcée, le paradigme de routine

constante et enfin une investigation basée sur le chronotype. Ces

paradigmes diffèrent considérablement dans la façon dont

ils contrôlent les paramètres circadiens et

homéostatiques.

3.5.1. Désynchronisation forcée

Il existe un paradigme qui permet de rompre le synchronisme

entre les mécanismes C et S afin de déterminer l'impact de chacun

de ces deux processus. Le paradigme de désynchronisation forcée

consiste à isoler des sujets des indices temporels et de les soumettre

à des durées de journées modifiées. Un exemple de

cette technique est celui de Nathaniel Kleitman et Bruce Richardson en 1938 qui

ont passé 32 jours enfermés dans une grotte du Kentucky (figure

6).

Figure 6 : Kleitman et Richardson enfermés 32 jours dans

une grotte

Le processus circadien ne reçoit plus d'indices

temporels (variations de luminosité,

activitéextérieure), il ne peut dès lors plus

suivre le rythme journalier et suit son propre rythme

(Schmidt et al., 2007).

Cette technique très difficile à mettre en place

notamment pour des raisons de temps, de

moyens et de précautions

éthiques n'est pas appropriée dans le cadre de ce travail et ne

sera

1

http://www.archiveofsleep.com/post/4494298875/cave-experiment-by-nathaniel-kleitman-and-bruce

dès lors pas utilisée. Le paradigme que nous

allons utiliser (expliqué plus loin) ne permet pas de

différencier entre le processus homéostatique et circadien chez

nos sujets. Cependant, bien que les bases neuro-anatomiques et fonctionnelles

de ces deux processus semblent différentes, ils participent tous deux

à la régulation du sommeil et à la performance en

éveil (Schmidt, 2009).

3.5.2. Routine constante

Le paradigme de routine constante permet de démasquer

les rythmes circadiens endogènes, normalement incorporés dans le

cycle veille-sommeil. Les activités quotidiennes, qu'elles soient

d'origine interne ou externe ont le potentiel de masquer les « vrais

» rythmes endogènes.

Initialement, le paradigme de routine constante est

défini par des conditions environnementales constantes. L'idée

qui sous-tend ce paradigme est que la suppression des cycles périodiques

extérieurs (ex : variation de la lumière) suffit pour

découvrir la contribution du processus circadien. Ainsi, les

études à long terme sur les animaux se font avec une

lumière constante ou encore dans la pénombre de manière

constante.

Les études sur les humains ont

révélé que le contrôle des cycles périodiques

extérieurs ne suffit pas à révéler la contribution

directe de l'horloge circadienne. Les protocoles incluent désormais le

contrôle du comportement. Ainsi, on prive les sujets de sommeil, on

contrôle la position, la prise de nourriture, les activités. Pour

observer un cycle circadien complet, une routine constante doit durer

suffisamment longtemps pour que les changements résiduels se dissipent.

Les routines constantes durent donc plus de 24h (Duffy & Dijk, 2002).

La limitation majeure de cette approche est qu'elle ne permet

pas de séparer la composante circadienne du cycle veille-sommeil

(Schmidt et al., 2007).

3.5.3. Chronotype

Chez les humains, les rythmes circadiens ont été

mis en évidence depuis 1939 (Kleitman, 1963 ; in Mongrain, 2006). Il y a

des personnes dites du matin (matinales), qui vont se coucher relativement

tôt et qui ont davantage tendance à être actif le matin,

d'autres personnes sont dites du soir (vespérales), elles se

lèvent relativement plus tard et privilégient donc une

activité plus tard dans la journée.

La phase circadienne se manifeste environ deux heures plus

tôt chez les sujets ayant un chronotype du matin par rapport à des

sujets vespéraux aussi bien au niveau physiologique que

comportemental.

La régulation homéostatique réagirait

également au chronotype. Les sujets matinaux dissipent plus vite la

pression homéostatique que les sujets du soir au cours du sommeil. A

l'éveil au contraire ils accumulent la pression homéostatique

plus rapidement que les vespéraux.

Ces types circadiens peuvent être identifiés par

questionnaires et fournir des informations sur les caractéristiques

circadienne et homéostatique du cycle veille/sommeil d'un sujet

(Taillard, 2009).

Dans l'état actuel des choses, deux questionnaires

prédominent la littérature dans l'étude du chronotype

(Schmidt et al., 2007), le plus populaire est le Morningness-Eveningness

Questionnaire (MEQ, Horne & Östberg, 1976), l'autre est le Munich

Chronotype Questionnaire (MCTQ, Roenneberg, Wirz-Justice, & Merrow,

2003).

Dans une perspective neuropsychologique, une limitation

majeure de l'utilisation des protocoles de désynchronisation

forcée et de routine constante réside dans la mise en place de

tâches cognitives qui doivent être administrées à

intervalle régulier. Dans cette optique, il semble que l'approche

basée sur le chronotype soit davantage appropriée à

l'étude de l'influence de l'horloge biologique sur les variations de

performance dans les fonctions cognitives de haut-niveau (Schmidt et al.,

2007).

Le questionnaire de Horne et Östberg est le plus

répandu pour mesurer le chronotype chez l'adulte. Le sujet est

interrogé sur son état de fatigue et ses moments

préférés de la journée pour la réalisation

d'activités, pour les repas ou encore son cycle/veille sommeil au

travers de 19 questions. Les scores du questionnaire vont de 16 à 86, le

sujet est considéré comme extrême du soir si son score est

en deçà de 31 et comme extrême du matin si son score est

audelà de 69.

Un nombre conséquent d'études ont

suggéré que la performance circadienne à des tests

cognitifs est largement dépendant de paramètres

spécifiques de la tâche, incluant notamment la durée et la

difficulté, la méthode d'administration et les variables

mesurées (Bonnet, 2005 ; in Schmidt, 2009). La performance cognitive ne

serait pas uniquement déterminée par l'activation des

systèmes de régulation sous-jacents mais elle serait

également modulée par des mécanismes compensatoires tels

que des facteurs motivationnels ou les attentes vis-à-vis de

l'expérience (Schmidt, 2009).

L'utilisation d'un protocole standardisé et hautement

contrôlé (routines constantes et désynchronisation

forcée) ainsi qu'une tâche de vigilance (PVT) ont permis de

quantifier l'homéostasie éveil-sommeil et les effets

dépendant des rythmes circadiens sur la cognition humaine (Blatter &

Cajochen, 2006).

3.5.4. Contraintes méthodologiques

La performance cognitive englobe les réponses

comportementales à des tâches de complexité

différente, aussi bien au niveau de la réaction psychomotrice

qu'au niveau de réponses nécessitant des fonctions cognitives de

haut niveau (par exemple mémoire, langage, fonctions exécutives).

Ces tâches sont clairement différenciées de l'humeur, de la

fatigue et du sentiment d'endormissement bien qu'elles y soient

corrélées. D'un point de vue méthodologique, mesurer les

rythmes circadiens dans la performance humaine est plus complexe que de mesurer

les rythmes circadiens de température ou la sécrétion

pinéale de mélatonine.

Deux problèmes principaux apparaissent dans la mesure

de la performance cognitive circadienne : le type de tâches

utilisé et les différences inter-individuelles de performance

à une tâche (Blatter & Cajochen, 2006)

3.5.4.1. Difficulté de la tâche

A première vue, il semblerait que la complexité

de tâche ne joue pas un rôle crucial dans la recherche circadienne.

La PVT (ou tâche de vigilance psychomotrice), très sensible aux

baisses de performances dues au manque de sommeil et à la variation

circadienne peut difficilement être considérée comme une

tâche complexe. Des tâches plus complexes testant les fonctions

exécutives sont susceptibles également d'être sensibles

à la perte de sommeil et à la phase circadienne.

Cependant, les résultats d'un des tests

neuropsychologiques les plus utilisés, notamment dans les processus

inhibiteurs, le test Stroop couleur de mots, montre des effets inconsistants

d'une étude à l'autre, indiquant un effet du mot de la

journée dans certaines études et pas dans d'autres. Une

explication pour ces résultats divergents est que le contrôle

exécutif n'est pas un processus unitaire mais plutôt des processus

indépendants qui sont reliés. La déprivation de sommeil et

le moment de la journée n'affecteraient dès lors que certaines

composantes du système exécutif (Blatter & Cajochen,

2006).

3.5.4.2. Différences inter-individuelles

On dénote des différences inter-individuelles

marquées dans plusieurs aspects circadiens et reliés au sommeil

de la physiologie tel que la longueur de la période circadienne (de

23,9h à 24,5h), dans le chronotype (matinal, vespéral), la

durée de sommeil ou encore la perte de sommeil. La plupart de ces

aspects sont liés à l'âge, aux traits de

personnalité.

Des études ont révélé que les

individus diffèrent dans leur propension au sommeil ainsi que dans la

baisse de la performance cognitive observée pendant une privation de

sommeil.

3.5.4.3. Inertie de sommeil

L'inertie de sommeil est une période suivant le

réveil suivant laquelle l'attention et la performance des sujets sont

affaiblies de telle sorte que le niveau d'éveil normal n'est pas

rencontré (Balkin & Badia, 1988 ; in Silva & Duffy, 2008).

Silva et Duffy, 2008 testent des adultes âgés

(plus ou moins 65 ans) au travers d'une tâche DSST au travers d'un

paradigme de désynchronisation (13,33h d'éveil et 6,67h de

sommeil par « jour »). La tâche DSST comprend des paires de

nombres-symboles (ex: 1/+, 2/ Ë) suivi d'une liste de chiffres dans

laquelle le sujet doit compléter par le symbole correspondant. Ils

constatent que la performance des sujets s'améliore au fur et à

mesure de leur éveil.

3.6. Relation avec les fonctions cognitives

Les oscillations circadiennes semblent induire de nombreuses

variations dans les performances cognitives, c'est le cas par exemple de la

vigilance (Adam, Rétey, Khatami & Landolt, 2006), l'alerte (Van

Dongen & Dinges, 2000), la mémoire de travail (Folkard et al., 1994;

in Schmidt, 2009) ou encore la mémoire déclarative (Cajochen et

al., 1999 ; in Schmidt, 2009).

L'évaluation de l'effet du moment de la journée

sur les performances cognitives a commencé par des mesures

psychophysiologiques. Nathaniel Kleitman, pionnier dans la recherche sur les

rythmes circadiens constata une variation diurne dans la vitesse et

l'exactitude de la performance cognitive, la meilleure performance étant

l'après-midi et la plus mauvaise tôt le matin ou tard dans la nuit

(Kleitman, 1933 ; in Blatter & Cajochen, 2006). Il mit également

en évidence que ces variations sont associées au

rythme diurne de la température corporelle et qu'un changement

spontané ou induit de celle-ci engendrait un ralentissement du temps de

réaction.

Quarante ans plus tard, en 1979, Aschoff et Wever

utilisèrent le paradigme de désynchronisation forcée. Ce

fut la première mesure de la performance circadienne et la

première évidence que les rythmes circadiens et le cycle

veille-sommeil contribuent tous deux à la variation de la performance

cognitive (Blatter & Cajochen, 2006).

Une étude de Taillard, Philip, Claustrat, Capelli,

Coste, Chaumet et Sagaspe (2011) met en évidence que les sujets du soir

parviennent à maintenir une alerte optimale tout au long de la nuit

alors que les sujets du matin n'y parviennent pas. Pour les deux chronotypes,

la performance circadienne est corrélée à la somnolence

subjective.

Des variations circadiennes ont été

observées également sur la mémoire de travail. Rouch,

Wild, Ansiau et Marquié (2005) constatent que les travailleurs en

équipe qui ont des horaires de travail fluctuants ont de moins bonnes

performances dans le rappel immédiat que les travailleurs ayant des

horaires fixes. Leurs résultats suggèrent que cette baisse de

performance n'est pas tant le fruit de troubles de sommeil mais davantage d'une

désynchronisation des rythmes circadiens. Rowe, Hasher et Turcotte

(2009) comparent des sujets matinaux âgés à des sujets

vespéraux âgés dans une tâche de mémoire de

travail visuo-spatiale (empan de Corsi). La tâche leur est

présentée soit en ordre ascendant (sets de plus en plus grands)

ou descendant (sets les plus longs en premier). Dans la condition descendante,

ils observent que les matinaux âgés ont une performance bien

meilleure lorsqu'ils sont au pic de leur journée.

3.7. Chronotype et inhibition

Habituellement, on considère que des sujets

testés au moment optimal de leur journée ont de meilleures

performances comparés à des sujets au moment non optimal, c'est

l'effet de synchronie (May & Hasher, 1998 ; in Schmidt, 2009). Des

études suggèrent que la synchronie entre les périodes

d'éveil circadien importe vraiment dans des tâches cognitives

contrôlées, principalement dans des tâches inhibitrices

telles que stop-signal ou go/no-go (Schmidt, 2009).

Hasher et ses collègues (Hasher, Lustig & Zachs

2008) se sont intéressés aux processus inhibiteurs et leurs

résultats mettent en avant que la nature des fonctions inhibitrices

varie au fur et à mesure de la journée en fonction du

modèle circadien individuel. Ils se sont intéressés

à 3 processus de la fonction inhibitrice : l'accès, la

délétion et la répression.

Le processus d'accès de la fonction inhibitrice permet

de déterminer parmi les représentations activées laquelle

est au centre de l'attention. Une étude de May, 1990 (in Hasher, Lustig

& Zachs, 2008) propose une tâche dans laquelle les sujets doivent

générer un mot (ex : fromage) à partir de 3 mots non

reliés (ex : rat, bleu et chalet). Les sujets sont soumis à une

distraction au cours de l'expérience. La performance des sujets du matin

est affectée le matin et l'aprèsmidi par le distracteur mais

davantage l'après-midi. Les sujets du soir ont une bonne performance

optimale le soir mais leur performance est affectée le matin.

Le processus de délétion est critique pour

supprimer les informations non pertinentes du focus attentionnel. On

présente une phrase avec un mot manquant prédictible (ex : blanc

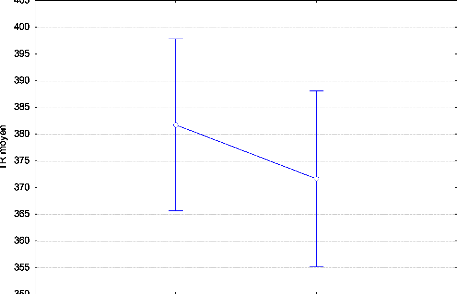

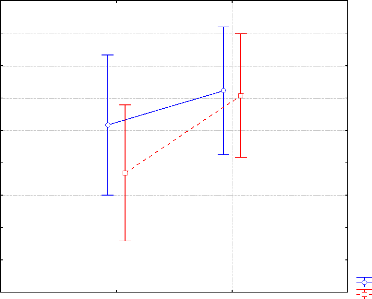

bonnet et bonnet ...) qui est complété par le participant puis