|

Responsabilité sociale de la ferme Futuka sur le développement des communautés locales.( Télécharger le fichier original )par Samy KALONJI Institut Supérieur Interdiocésain Monseigneur Mulolwa - Licence 2016 |

Le revenu de l'entreprise doit bénéficier non seulement aux propriétaires du capital, mais aussi aux employés et aux populations environnantes (donner aux travailleurs un emploi stable et bien rémunéré, soutenir les efforts de développement local, appuyer et financer les initiatives locales de développement par exemple l'émergence de petites et moyennes entreprises). Il est clair que le concept de RSE ne nie pas la nécessité du profit mais, il introduit le long terme et le conditionne au respect des hommes et de l'environnement (IVANA, 2007). 24 ? Dimension environnementale Là où la loi lui donne un choix libre, l'entreprise doit opter pour le comportement le moins préjudiciable possible à l'environnement. Ainsi, la RSE fait penser à un investissement socialement responsable, c'est-à-dire un investissement qui, au delà des préoccupations des rentabilités, n'ignore pas totalement l'impact social et l'empreinte écologique de ses activités (IVANA 2007). La RSE prône un modèle de production économe et efficace en termes énergétiques et d'émissions polluantes et prévoit les mécanismes incitatifs et répressifs pour diminuer les émissions de CO2 ou encore valoriser les déchets (IVANA, 2007). ? Dimension sociale Les entreprises doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et soutenir les efforts de développement des Etats dans lesquels elles opèrent. Cette amélioration est principalement basée sur la relance des secteurs sociaux à l'instar de l'éducation et la santé pour permettre aux pays et aux endroits où s'effectuent les activités des entreprises de disposer des personnes bien formées et en bonne santé, capables de participer efficacement au développement de la nation. En analysant les besoins prioritaires, fondamentaux, ressentis par les hommes, nous découvrons qu'ils se révoltent contre la maladie, la misère, l'oppression et l'ignorance. Ils ont besoin de santé (de vivre plus) ; du bien-être matériel (avoir plus) ; de culture (de savoir plus) ; de liberté et de la promotion sociale (de valoir plus). A travers ces besoins exprimés, les hommes aspirent fondamentalement à l'épanouissement de leurs personnalités au sein de la communauté humaine (à être plus) (IVANA 2007). L'idéal que doit donc viser l'entreprise est celui d'un progrès intégral harmonisé de tous les hommes dans tous les domaines ; à commencer par les biens de départ que François Perroux résume en quatre commandements de l'humanité, à savoir : « nourrir les hommes, soigner les hommes, instruire les hommes et libérer les esclaves ». Ces biens, tous élémentaires de départ ouvrent aux hommes l'accès au rang des personnes et des sociétés pleines d'essence au delà de l'efficacité. Ils leurs permettent de tendre vers l'épanouissement et, moyennant la création de soi pour devenir pleinement des hommes (IVANA, 2007). 25 La responsabilité sociale des entreprises sera un progrès authentique dans la mesure où elle permet à leurs communautés locales environnantes de mieux soigner leur santé, de mieux se nourrir, de mieux s'instruire et de se libérer de toute domination (IVANA, 2007). 2.2.3. les normes de la responsabilité sociale des entreprisesLa redevabilité de l'organisation à l'égard de la société consiste à : - répondre de ses impacts sur la société (l'économie et l'environnement) ; - accepter un examen approprie et le devoir de réponse correspondant ; - pouvoir répondre aux intérêts des mandants de l'organisation ; - pouvoir répondre au respect de la législation et de la réglementation vis-à-vis des autorités ; La redevabilité englobe également le fait d'assumer une pratique fautive, de prendre les mesures appropriées pour y remédier et de mener les actions permettant d'éviter qu'elle ne se reproduise (GARRIC et al., 2008). Et pour réaliser tout ceci, les responsabilités sociales des entreprises constituent sept normes volontaires de comportements responsables des entreprises dans le respect de la loi applicable. D'après GARRIC et coll. (2008), ces normes sont : - les droits de l'homme ; - la publication d'informations ou la transparence ; - l'environnement ; - le droit du travail ; - la santé ; - les taxes ; - le développement durable. 26

Avant la mise en exploitation d'une concession par une société, celle-ci prend des engagements conventionnels afin d'assurer le développement local et socio-économique des populations environnantes. De manière générale, parmi les obligations contractuelles liées au développement local et à l'amélioration des conditions socio-économiques figurent la construction et/ou l'entretien des infrastructures (routes, écoles, centres de santé, bureaux), l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'habitat des employés, l'électrification, l'approvisionnement en produits divers, le recrutement des jeunes par la société : le bien-être social (UNION EUROPEENNE, 2012).

Dans un discours prononcé au Forum Economique Mondial de Davos, Annan (1999), Secrétaire Général honoraire de l'ONU, a avancé le projet de la mise en oeuvre du Pacte Mondial, depuis 2004, celui-ci compte 10 principes : - - Droit de l'homme > Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux « droits de l'homme » dans leur sphère d'influence; > A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des « droits de l'homme » (PIERRE, 2007) ; Droit du travail > Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociations collectives ; > L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; > L'abolition effective du travail des enfants ; > L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession (PIERRE, 2007) ; 27 - - Environnement ? Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement ; ? A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement ; ? A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement (PIERRE, 2007) ; Lutte contre la corruption ? Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. Par la signature du « Pacte Mondial », les entreprises s'engagent à aligner leurs actions et leurs stratégies à ces principes. Il s'agit d'une démarche facultative visant à promouvoir le développement durable et le civisme social. Les entreprises se regroupent autour de valeurs communes et échangent de bonnes pratiques, des expériences, des informations. L'objectif est de former une communauté exemplaire pour créer une méthodologie de création de valeurs propres et profitables à tous (PIERRE, 2007). LE DEVELOPPEMENT Définition 2.3.

2.3.1.Le mot développement est une des notions les plus importantes, complexes et les plus difficiles à saisir, car cette notion renferme une liste non exhaustive des critères indicatifs pour sa compréhension. Il n'est pas à assimiler au progrès économique ou croissance économique en considérant que l'augmentation du revenu par habitant est un bon indicateur des autres aspects du développement (DOLET, 2009). Il existe plusieurs formes de développement en l'occurrence, le développement communautaire, rural, endogène, exogène, durable, communautaire, etc. (DOLET, 2009). 28 Le développement est un terme polysémique, ainsi, il peut être défini comme : - un processus de promotion de l'homme par l'homme et pour l'homme, il est ainsi un phénomène total qui intègre à la fois le technologique, l'économique, le social, le politique et le culturel, c'est-à-dire tous les aspects de la vie (DOLET, 2009). - un processus d'amélioration des conditions de vie de la population (ROBERT, 2012).

- L'économique : c'est le développement des forces productrices que constituent le travail des hommes et leur instrument de production. - Le social : il est un processus

d'élévation du niveau de vie de la population. Ce niveau - Le culturel : la culture est la dimension la plus

négligée du développement. Pourtant, - Le politique : le développement politique

aborde l'aspect de l'égalité de choix, des Développement communautaire Définition

2.4.2.4.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.4.2. |

La participation des individus et des communautés locales aux projets |

La favorisation de la participation des individus, des organisations et des communautés locales aux décisions et aux actions qui les concernent signifie prendre part à l'action sous toutes ses dimensions : parler, se faire entendre, agir et prendre part aux décisions et aux actions initiées « avec » et « par » les individus, les groupes ou les communautés concernées. La participation active de personnes à des activités qui contribuent à leur développement personnel ou encore, à celui de leur milieu est également considérée comme une expression de la participation sociale (NOELLANDRE, 2012).

2.4.3. |

L'empowerment des personnes, des groupes et des communautés |

L'empowerment est un processus d'action sociale par lequel les individus et les groupes agissent pour acquérir le contrôle sur leur vie dans un contexte de changement de leur environnement social et politique (WALLENSTEIN et al., 1994).

On définit trois types d'empowerment :

- L'empowerment individuel, qui correspond au processus d'appropriation d'un pouvoir

par une personne ou un groupe (WALLENSTEIN et al., 1994).

- l'empowerment organisationnel, qui représente

à la fois le processus d'appropriation

d'un pouvoir par une

organisation et la communauté à l'intérieur de laquelle

une personne ou une autre organisation devient « empowered »

(WALLENSTEIN et al., 1994).

- l'empowerment communautaire, c'est-à-dire, la prise

en charge du milieu par et/pour

l'ensemble du milieu. Encourager

l'empowerment, c'est reconnaître et développer le potentiel de

leadership des personnes, des groupes et des communautés afin qu'ils

deviennent des acteurs qui participent activement à l'élaboration

ou au déploiement d'un projet. L'empowerment individuel, organisationnel

et communautaire repose sur la reconnaissance de la compétence et des

capacités des acteurs impliqués de choisir, de décider et

d'agir

(WALLENSTEIN et al., 1994).

2012).

30

2.4.4. |

Les caractéristiques du développement communautaire |

Les caractéristiques du développement communautaire peuvent être définies comme suit :

- L'existence d'un problème collectif, c'est-à-dire d'un problème

commun à un ensemble de personnes, une population, une collectivité, ou une communauté. C'est un problème commun parce qu'il trouve ses racines et s'explique par un problème structurel ou d'organisation sociale (NOELLANDRE, 2012).

- La réponse à ce problème collectif devra être collective elle aussi. Ce

qui suppose que toutes les personnes concernées par les problèmes doivent agir ensemble, à toutes les étapes du processus. La population d'abord en tant que première concernée par les problèmes, mais aussi les travailleurs sociaux et leurs partenaires de tous ordres (associatifs, institutionnels, politiques, économiques...) vont penser et agir ensemble. La population est considérée ici non pas comme consommatrice de services mis à sa disposition, mais comme un ensemble de citoyens, d'acteurs, de producteurs de leurs propres réponses collectives. On ne fait donc pas pour la population mais avec elle (NOELLANDRE, 2012).

- La réponse est bien souvent territorialisée, localisée ; elle s'inscrit en

tout cas à un niveau d'intervention micro-social qui permet les échanges directs et concrets entre les gens, et qui permet une expression réelle, de fait et non seulement théorique ou de droit, un niveau qui permet l'établissement de liens sociaux réels, non virtuels ou distants (NOELLANDRE, 2012).

- L'action communautaire se déroule par

définition sur la place publique.

La notion du secret professionnel,

si chère aux travailleurs sociaux, se travaille de manière un peu

différente en travail communautaire : tout ne doit pas se dire, bien au

contraire, mais l'action doit par définition se faire connaître si

elle veut avoir une chance d'aboutir en touchant le plus grand nombre

(NOELLANDRE, 2012).

- Enfin, il faut du temps pour obtenir certainement des résultats mais

surtout pour analyser le problème, penser l'action, se rencontrer, échanger, partager, négocier, organiser, agir, évaluer... On ne peut travailler que sur le long terme, conception encore parfois difficile à faire reconnaître auprès de nos décideurs politiques, contraints à des temps électoraux par définition plus courts que ceux des changements sociaux (NOELLANDRE,

31

2.5.

2.5.1.

Le développement durable est celui qui permet à la génération actuelle de satisfaire à ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures à en faire autant (KADIAT, 2015).

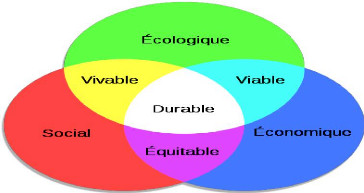

Le développement durable est un mode de développement économique cherchant à concilier le progrès économique, social et la préservation de l'environnement, tout en considérant ces derniers comme patrimoines à transmettre aux générations futures. Le principe du développement durable consiste à développer ses activités en tenant compte de leurs impacts à court, moyen et long termes sur l'environnement, les conditions sociales et l'éthique et ce, au niveau mondial. Ce concept repose sur la nécessité de préserver les ressources pour les générations futures tout en maintenant un objectif de croissance. Il est aussi appelé développement soutenable, en ce sens que c'est un processus qui correspond aux trois piliers à savoir : l'économique, l'écologique ainsi que le social (DOLET, 2009). En voici le schéma (Fig. 3) :

Figure n° 3 : schéma de développement durable

En ce qui concerne la figure n° 3, nous ne pouvons parler d'un développement durable que lorsque toutes ces trois conditions sont remplies (social, économique et écologique). Nous faisons allusion à l'équitable au cas où il y a seulement le social et l'économique, au viable dans le sens qui concerne l'économique mais aussi l'écologique, au vivable pour ce qui est du social ainsi que l'écologique.

32

3.5.2. |

Les critères de développement d'un milieu |

Selon Dolet (2009), le développement est donc matérialisé par les critères suivants :

- Le niveau d'instruction : nulle nation ne peut se développer sans une instruction

adéquate lui permettant de s'ouvrir au monde extérieur. L'instruction est le sous-bassement préalable au développement ;

- Le revenu et le niveau de vie : il y a une nette

relation entre, d'une part, les moyens

utilisés pour obtenir le

revenu et le niveau de vie et, d'autre part, le transfert des ressources

générées ;

- L'hygiène et la santé : la santé est l'un des préalables sur la voie de développement ;

- L'habitat : détermine aussi le niveau de développement. Dans tous les pays modernes,

l'Etat conçoit ou met en place une politique de logement, c'est pourquoi dans d'autres pays, il existe des logements sociaux. Pendant la colonisation au Congo, c'était le « Fonds d'avances ».

L'organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies, le Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD) a retenu un indicateur composite permettant aussi d'appréhender le niveau de vie et de développement, appelé : « Indicateur de Développement Humain (IDH) ». Trois sous-indicateurs ont été retenus pour illustrer ce concept (KADIAT, 2014). Il s'agit de :

- l'espérance de vie ;

- le niveau d'instruction ;

- le revenu par habitant.

33

RESULTATS

Dans ce chapitre, il sera question de présenter les résultats trouvés sur terrain et

3.1.1. Question d'identification

1000

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

339

227

715

Total 3017

913

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

823

Figure n° 4 : répartition des sujets par âge

La figure n° 4 indique que la population qui se retrouve dans la tranche d'âge allant de 26-35 ans est nombreuse car, elle a 913 personnes soit 30,26%. Cette couche de la population est celle qui produit du fait qu'elle est plus forte physiquement. Elle indique encore que la couche consommatrice c'est-à-dire les vieux dont la tranche d'âge est de 56 à 65 ans est beaucoup moins nombreuse parce qu'elle n'a que 227 personnes soit 7,52 %. Les vieux ne sont plus nombreux à cause justement du fait que les jeunes se marient trop tôt, ils mettent au monde plusieurs enfants et, en conséquence, les jeunes deviennent de plus en plus nombreux par rapport aux vieux.

34

1551

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2 9

241

313

901

Total 3017

1800

1600

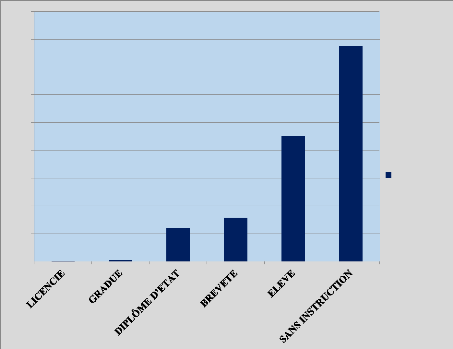

Figure n° 5 : Niveau d'instruction

Figure n° 5 montre que dans les huit villages qui ont constitué notre site de recherche, il y a un nombre très élevé des analphabètes (1551 personnes soit 51.40%). Le nombre élevé se justifie par le fait que les études sont chères par rapport aux revenus de la population et la plupart des écoles du milieu organisent les études primaires et le cycle d'orientation. Seul l'Institut Bulaya organise la section agricole et pédagogique.

35

1187

114

93

1623

Total 3017

MARIE CELIBATAIRE DIVORCE VEUF

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

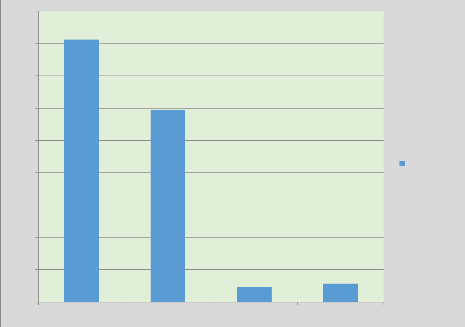

Figure n° 6: Etat civil

La figure n° 6 illustre que la majorité de la population est mariée c'est-à-dire, elle s'élève à 1623 personnes soit 53,79 %. Cet effectif élevé des mariés s'explique comme ceci :

La dot est versée de manière symbolique. Mais le mariage est acquis déjà lorsque le mari dispose d'un champ, d'un vélo ainsi d'une maison. Avec ces biens, tout le monde estime que vous vivrez correctement.

La population n'a pas assez d'occupations, ainsi, elle se précipite pour entrer dans le mariage et avoir le plus tôt des enfants.

36

Nous présenterons les résultats suivant les objectifs que nous nous somme fixés.

1. Quantification des travailleurs vivant dans les villages environnement

La ferme a 199 employés dont 175 autochtones, soit 87,9 % et, 24 employés, soit 12 % qui viennent de Lubumbashi ;

2. Les actions socio-économiques et culturelles réalisées par la Ferme Futuka pour le développement

a. Selon les responsables de la Ferme Futuka, ces actions sont les suivantes :

- Construction d'un centre de santé : dans ce centre de santé, les employés de la Ferme Futuka y sont soignés gratuitement mais les non-employés s'y font soigner à des vils prix. Il faudra retenir que la gestion de ce centre est confiée aux soeurs de l'église catholique.

Figure n° 7 : centre de santé Futuka (photo prise le samedi 30 janvier 2016)

- La réhabilitation de l'EP Bulaya par la Ferme ;

- La Ferme assure le transport scolaire de tous les élèves et pour toute la communauté ; - La Ferme supporte les frais scolaires pour les élèves qui en manquent ;

- La Ferme permet à tout le monde d'entrer dans le champ chaque année après la récolte pour ramasser les maïs qui échappent à la moissonneuse. Quand quelqu'un ramasse 10 sacs de maïs par exemple, il garde 6 et remet 4 à la Ferme. En dehors de cette formule, le reste est à l'appréciation des dirigeants de la Ferme.

37

- Tous les chefs de villages reçoivent chacun à chaque fin du mois la libéralité émanant de la Ferme;

- En cas d'accident sur l'axe des village Petro et village 41, la Ferme prend en charge toutes les victimes et une ambulance y est disponible;

- La ferme a 199 employés dont 175 autochtones, soit 87,9 % et, 24 employés, soit 12 % qui viennent de Lubumbashi ;

- La ferme a aidé la un grand nombre de la population à avoir des maisons en tôles.

? Selon la population

- La ferme a construit un centre de santé qui est géré par les soeurs catholiques ;

- La ferme a réhabilité l'Institut Bulaya

- La ferme donne la chance à tout le monde, après chaque récolte, d'entrer dans le champ

et d'y ramasser les maïs qui échappent à la moissonneuse ;

- Tous les chefs de villages reçoivent à la fin de chaque mois quelque chose en termes

d'argent ;

- En cas d'accident sur l'axe des village Petro et village 41, la ferme prend en charge toutes

les victimes;

- La ferme a engagé quelques autochtones ;

- Elle nous a aidés à avoir des maisons en tôles ;

- Elle nous apprend comment faire un bon élevage.

En comparant les réponses données par la Ferme Futuka et celles données par la population à la question de savoir les actions de développement posées par la Ferme Futuka, nous constatons que plusieurs réponses sont identiques. La population dit que depuis octobre 2015 la Ferme ne disponibilise plus son bus pour le transport des élèves et elle ne paye plus le minerval pour les nécessiteux.

La population a ajouté un élément que le responsable n'a pas épinglé. Il s'agit des formations que la Ferme organise sur l'élevage rationnel.

38

3. La participation de la population aux actions menées par la ferme Futuka

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3017

0

CEUX QUI CONNAISSENT CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS

Figure n° 8 : Connaissance de l'existence de la Ferme Futuka

La figure n° 8 montre que tout le monde connaît la Ferme Futuka. Cette connaissance se justifie par le simple fait que sur le site, il n'y a aucune ferme de cette envergure c'est-à-dire la visibilité ses activités, ses actions sociales et même sa superficie. A part cela, elle est plus connue puisqu'elle s'est baptisée du nom d'un ancien village de notre site d'investigations, qui n'est autre que le village Futuka.

39

2500

2000

1500

1000

500

0

2111

906

DEPUIS 2007 (9 ANS) PAS DE PRECISION SUR LA

DATE

Total 3017

Figure n° 9: Connaissance de la date d'implantation de la Ferme Futuka dans le village Futuka

La figure n° 9 montre que 2111 sur 3017 personnes soit 69,97% disent que la Ferme a été implantée dans ledit village depuis l'année 2007.

40

912

830

457

213

605

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

0

Total 3017

Nous sommes

contents car,

après chaque

récolte, la

ferme nous

permet de

ramasser les

maïs qui

échappent à la

moissonneuse,Nous ne

sommes pas

contents car, la

ferme ne

creuse pas

pour nous des

puits d'eau

potableNous ne

sommes pas

contents car, la

ferme ne

construit

aucune bonne

école pour

l'éducation de

nos enfants,Nous ne

sommes pas

fachés, mais,

que la ferme

engage

d'autres

personnes

parmi nous.Nous ne

trouvons pas

correctes les

actions de la

ferme car,

nous n'avons

aucun marché.Figure n° 10 : perception des activités de la ferme de la population

La figure n° 10 montre que la grande masse de la population c'est-à-dire 2412, soit 79,94 % n'est pas contente du fait que la ferme n'a pas construit un marché public pour elle, la ferme n'a pas creusé des puits d'eaux potables, la ferme n'a construit aucune école viable, elle n'a pas non plus engagé d'autres personnes d'entr'elles.

41

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Nous ne saurons pas pérénniser

les actions car, nous manquons la

technicité et les moyens3006

Nous saurons si on nous initie

11

Total 3017

Figure n° 11 : Avis de la population par rapport à la pérennisation des actions implantées par la Ferme Futuka

La figure n° 11 montre en clair 3006 personnes, soit 99,63 %. qui ont déclaré qu'elles ne sauront pas, sans l'appui de la Ferme Futuka, pérenniser lesdites actions. Cette déclaration de la part de la population est due au fait que celle-ci est peu instruite et elle manque des moyens pour la pérennisation des actions.

42

4. Les impacts négatifs et positifs de la Ferme Futuka sur le milieu.

LA FERME N'A PAS D'IMPORTANCE

LA FERME NOUS

DONNE DE L'EMPLOILA FERME NOUS LA FERME NOUS A APPREND A ELEVER AIDE A AVOIR DES

MAISONS EN TOLES

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Total 3017

1212

175

517

1113

Figure n° 12 : importance de la ferme dans le milieu

La figure n° 12 montre que plusieurs personnes disent que la ferme est tellement importante car, elles trouvent un intérêt dans la ferme mais 1113 personnes, soit 36,89%, ne reconnaissent pas l'importance de la ferme. Elles disent que la ferme n'a pas une politique de remaniement car, ceux-là qui y travaillaient depuis 2007 sont les mêmes qui y travaillent jusqu'à présent.

Pour notre part, avons-nous compris que ceux qui sont gardés comme employés jusqu'à ce jour, n'y sont pas gardés par favoritisme mais c'est puisqu'ils ont déjà acquis une grande expérience. Un non-expérimenté offre non seulement le risque de ralentir la marche du travail mais aussi amener la ferme à baisser la production, à chuter, etc. raison pour laquelle on garde la même équipe.

43

Elle devrait

aussi nous

engager mais

elle ne l'a pasfait

Elle devrait

nous creuser

plusieurs puits

d'eauElle devrait

nous construireune bonne

école mais elle

ne l'a pas faitElle devrait

nous construire

un marché mais

elle ne l'a pas

fait1246

698

656

417

Total 3017

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Figure n° 13 : besoins exprimés par la population

La figure n° 13 illustre qu'un nombre élevé de la population, donc 1246, soit 41,29% insinue que la ferme devrait en principe leur creuser des puits d'eau car, l'eau de la rivière n'est pas très potable et elle est trouvable à des longues distances et, parfois, en passant par des terrains dangereux. Le problème du manque d'eau potable préoccupe plus cette population car, sans eau, les maladies inhérentes à la consommation de l'eau non appropriée sont inévitables.

44

2031

929

57

2500

2000

1500

1000

500

0

Total 3017

Plainte foncière Aucune Futuka ne nous donne

pas son courant

Figure n° 14 : Plainte contre la Ferme Futuka

La figure n° 14 explique que 2031 personnes, soit 67,31 %, ont un regret de constater que depuis quelques années, elles ne savent plus où aller cultiver car, la Ferme Futuka leur a ravi les espaces dans lesquels elles exerçaient les activités champêtres. Ceci est un problème car cette population vit de l'agriculture principalement et avec l'implantation de la Ferme, la population commence à aller cultiver à une distance de 10 à 50.

? Selon le responsable de la Ferme

La communauté est très contente car, elle bénéficie de beaucoup d'avantages de la part de la Ferme, a dit le Docteur John de la Ferme Futuka.

La Ferme ne reconnaît pas avoir ravi à la population leurs champs mais elle a acheté auprès de qui de droit et tous les documents y afférant existent.

?

a.

Identification et hiérarchisation de problèmes Identification de problèmes

Les problèmes identifiés dans notre milieu de recherche sont :

V' Le manque d'un marché public

V' Le manque d'eau potable

V' Le manque d'écoles viables

45

|

|

||

La matrice de comparaison par paire ci-dessous, nous permettra de bien hiérarchiser les problèmes qui se posent dans le milieu. Comme le nom de la matrice l'indique, nous allons comparer les problèmes afin de trouver ceux prioritaires selon les voix obtenues. Quelques cases sont hachurées pour éviter la comparaison de deux problèmes similaires. Exemple: comparer un problème de manque d'école à un problème de manque d'école (YOLOLA, 2014).

MARCHE

ECOLE Ecole Eau

EAU Eau

MARCHE EAU ECOLE

Eau Ecole

Eau

Tableau n° 3 : matrice de comparaison par paire

- Eau : 4 voix

- Ecole : 2 voix

- Marché : O voix

La matrice nous montre que le manque d'eau est la première préoccupation suivie du manque d'écoles viables.

46

La discussion des résultats consiste à confronter nos résultats selon nos objectifs aux résultats trouvés par les autres chercheurs.

Apres nos investigations, nous avons trouvé que la Ferme Futuka compte 175 soit 87,9 % travailleurs de villages environnants sur 199 travailleurs. Nos résultats sont contraires à ceux trouvés par GARNIER et ses collaborateurs (2009) qui ont constaté que, les lois ne sont pas très claires au sujet de la RSE. Les entreprises ne se sentent pas vraiment responsables du développement des communautés où elles sont implantées. Ils ont déclaré que la Ferme Lacasa du Madagascar fonctionne dans un village et elle n'a aucun autochtone comme travailleur. Et cette ferme se dit que le développement des communautés locales est un apanage de l'Etat malgache. Les résultats de GARNIER ressemblent aussi à ceux de l'Union Européenne sur l'exploitation forestière en République Démocratique du Congo.

Elle dit que l'exploitation forestière doit être écologiquement durable, économiquement viable et socialement équitable dans les pays d'exportation. L'Union Européenne, dans son étude faite en RDC, est arrivée à des résultats tels que les exploitants forestiers ne viennent pas en aide aux communautés locales afin de contribuer à leur développement. Les populations, bien que l'exploitation se passe dans leur milieu, elles n'en bénéficient de rien. Elles vivent de leurs maigres moyens en voyant les ressources forestières de leurs villages traitées et exportées par les tierces personnes.

Dans le même ordre d'idées, le travail de GARRIC et ses collaborateurs avait comme objectif, d'analyser comment le Groupe Total répondait aux nouvelles obligations liées à la loi de Nouvelles Responsabilités des Entreprises. Le même groupe, à premier coup, a refusé d'admettre que les entreprises doivent avoir des responsabilités vis-à-vis de la population environnante. C'était une forme de résistance. Mais avec le temps, le groupe est arrivé à comprendre que la vie est un enchevêtrement et l'aide est importante pour que les autres puissent vivre.

47

PIERRE est arrivé aussi à comprendre que les entreprises, avec le système capitaliste, ne jettent pas un oeil particulier du côté de la responsabilité sociale. Elles s'engagent de plein pied à maximiser leur profit, à surexploiter les travailleurs pour une rémunération dérisoire. Il a stigmatisé qu'avec ce comportement, les pays en développement ne seront jamais développés sur le plan économique et même social. Enfin, il suggère que l'Etat commence à fermer les entreprises qui ne se souviennent pas des communautés locales.

Dans nos recherches, après avoir questionné la population, le responsable de la Ferme et, même d'après notre observation, nous avons constaté que la Ferme a posé comme actions sociales pour la population : la construction d'un centre de santé; la réhabilitation de l'Institut Bulaya ; la prise en charge des victimes en cas d'accident sur l'axe du village Petro et village 41 ; la motivation financière de tous les chefs de villages bien qu'étant non-employés de la Ferme ; La Ferme a engagé les populations environnantes ; elle autorise à tout le monde, après chaque récolte, d'entrer dans le champ et d'y ramasser les maïs qui ne tombent pas sous l'action de la moissonneuse.

Nos résultats à ce niveau corroborent avec ceux de XAVIER (2011) qui a insinué que dans tous les pays, les entreprises doivent être des véritables mécènes. Dans le village BOUKUNA au Burkina-Faso, une grande ferme à vocation agricole était en train d'accompagner les populations environnantes dans des champs-écoles tout en les dotant des intrants agricoles nécessaires (facteurs de production) afin qu'elles ne meurent pas de faim. La Ferme arrive à creuser des puits dans leur milieu pour justement les approvisionner en eau potable afin de lutter contre les maladies hydriques. Donc, selon cet auteur, même si la Ferme ne fait pas in extenso tout ce que la population demande, néanmoins, elle arrive à contribuer dans la mesure du possible au développement de ladite communauté.

Dans nos recherches sur terrain, nous sommes arrivés à découvrir que la population participe en grand nombre aux actions que pose la Ferme Futuka. Toutes les actions sociales de la Ferme sont les bienvenues chez la population. Les quelques indices de développement que montre la population sont apparus lors de la venue de la Ferme Futuka (2007).

48

Les résultats auxquels ASSOGBA a abouti, ont des traits avec les notre. Il montre que le changement doit-être endogène donc qui commence à l'intérieur. Quand chacun des ménages se développe, à ce moment-là, on parlera du développement communautaire. A l'intérieur par où le développement doit commencer, il peut y avoir des entreprises qui contribueront d'une manière ou d'une autre audit développement. Et c'est comme ça que la population se sentira aidé et participera massivement aux actions posée par les entreprises.

Apres nos investigations, nous avons trouvé que l'impact négatif de la ferme est que la population est maintenant sensée aller cultiver à partir de 10 kilomètre dans la brousse. Et les impacts positifs de la ferme, c'est entre autres : les différentes actions sociales, la gestion de l'environnement pour le développement des contrées locales. XAVIER quant à lui, est arrivé à montrer seulement les impacts positifs qui sont les actions qui propulsent les communautés vers le développement.

Selon GARRIC et coll. (2008), certaines normes sont recommandées dans la RSE. Nous comparons ces normes par rapport aux actions de la Ferme Futuka.

? Par rapport au droit de l'homme

La ferme ne nuit à la liberté de personne car selon la loi, elle n'en a pas le droit. Elle se concentre dans la production et la commercialisation de ses productions seulement.

? Par rapport à la publication d'information ou la transparence

La ferme publie chaque fois des informations sur toutes ses activités dans le site suivant : www.petitfute.com

? Par rapport à l'environnement

La ferme Futuka protège l'environnement car elle ne coupe pas les arbres, elle ne pollue pas l'environnent, elle ne fait pas d'activité chimique. Elle a fait un parc animalier avec comme objectif, de repeupler les autres parcs nationaux.

49

? Par rapport au droit du travail

La ferme a plusieurs employés qui viennent des villages environnants. La ferme a assuré le travail à la population. Elle n'admet pas le travail des enfants et elle n'a aucune forme de discrimination en matière d'emploi.

? Par rapport à la santé

La ferme Futuka a assuré la santé de la population en construisant un centre de santé bien équipé pour tout le monde. Pour des cas complexes, elle transfère le patient dans un grand centre de la ville de Lubumbashi.

? Par rapport au développement durable

La ferme Futuka contribue au Développement Durable et gère rationnellement sa forêt claire de Miombo. Elle donne du travail et elle assiste socialement la population.

Apres cette analyse, nous arrivons à une conclusion telle que la ferme marche dans les normes de la RSE proposés par GARRIC et ses collaborateurs (2008).

50

Sur base des résultats recueillis sur le terrain, la majorité de la population des villages qui ont constitué notre site d'investigations est en pénurie d'eau potable et vit dans des conditions non hygiéniques. L'eau qui coule dans les rivières susmentionnées ne remplit pas toutes les conditions de potabilité car, elle a un arrière-goût. Elle est utilisée à des fins diverses et ce pour, entre autres choses la lessive, la vaisselle, le bain, etc. Cependant, il est à noter que certaines personnes, lors de la nage, tirent du plaisir à uriner et à déféquer dans les cours d'eau de rivières.

Dans cette optique, nous proposons le programme d'appui à l'approvisionnement en eau potable et d'amélioration des conditions hygiéniques dans les huit villages bénéficiant des actions sociales de la Ferme Futuka. Ce programme se veut une nécessité pour ces populations.

L'eau constitue une ressource importante dans les vies humaines. Cependant, nous avons remarqué que le secteur social, spécifiquement les aspects d'approvisionnement en eau potable et d'amélioration des conditions hygiéniques dans les villages concernés, sont négatifs. Ainsi, les problèmes de développement qui se posent dans lesdits villages sont :

? l'accès difficile aux services de l'eau potable et d'hygiène ;

? le manque des réseaux adéquats de distribution de l'eau (extension de bornes fontaines, forage de puits d'eau) ;

? le parcours de longues distances pour avoir l'eau de la rivière.

Ceci nous pousse à mettre sur pieds un arbre dit à problèmes pour savoir exactement les causes et les effets pervers desdits problèmes qui se posent à l'homme avec acuité dans la société.

51

Les différentes maladies

(cholera, fièvre

typhoïde,...)La mort

Le risque des accidents

La détérioration des

conditions

hygiéniquesLe parcours de

longues distancesLa présence des

maladies hydriques

L'accès pénibles aux services de l'eau

potable et d'hygiène

Le manque des

moyens

financiersLe manque

d'entretien de

sources d'eauLe manque des puits

d'eauLe manque du travail

générateur des

revenusLe manque des

connaissances sur

l'entretien de

sources d'eauFigure n° 15 : Arbre à problèmes

L'arbre à problèmes ci-haut donne naissance à l'arbre à solutions ci-dessous

52

L'espérance de vie

élevéeLa disparition des

maladies hydriquesLe risque des accidents

réduitLa distance à

parcourir réduiteLa disparition des

maladies (cholera, fièvre

typhoïde,...)L'amélioration des

conditions

hygiéniques

La présence des

puits d'eauLa disponibilité

des moyens

financiersL'accès facile aux services de l'eau potable

et d'hygiène

Le travail générateur

des revenusLes entretiens de sources d'eau assurés

Les connaissances

sur les manières

d'entretenir des

sources d'eauFigure n° 16 : Arbre à solutions

53

? Mise en place des réseaux adéquats de distribution de l'eau potable à proximité; ? Amélioration des conditions hygiéniques.

Tous les êtres vivants, humains comme les animaux, ont besoin de boire pour vivre. L'eau est indispensable à la vie. Elle constitue 60% du poids du corps de l'homme adulte et 80% du poids du corps du bébé (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2008). L'eau qui est sensé être consommée doit remplir une gamme de contions de potabilité et, elle poserait problème si pour la trouver, il faut parcourir dans longues distances.

La situation de manque d'approvisionnement en eau potable touche prioritairement la vie sociale des populations concernées (de villages environnants). La vie de l'homme est fonction de l'eau car, sans eau, la vie est impossible. Ainsi, elle est dans notre site d'investigations, une denrée utilisée pour la cuisine, pour le besoin en désidratation, pour différents travaux ménagers ainsi que pour l'amélioration des conditions hygiéniques. Par ceci, il est nécessaire d'affirmer que l'eau est absolument indispensable à la vie de tout être.

Du point de vue économique, l'eau aide à la préparation des aliments à vendre (patate douce, maïs, arachide, voandzou,..). L'eau est donc l'un des facteurs de production qui génère les revenus. Ainsi, ce programme accorde une attention particulière aux mécanismes pouvant approvisionner ces villages en eau potable.

? Les huit villages environnant la Ferme sont approvisionnés en eau par les rivières suivantes : la rivière Kiswishi, la rivière Kikanda, la rivière Kankata, la rivière Matete et la rivière Katuba. Cependant, les infrastructures pour l'approvisionnement de proximité en eau potable ne sont pas mises en place. L'eau qui coule dans ces rivières ne remplit pas les conditions d'une eau potable.

? Les huit villages environnant la Ferme ont une croissance démographique plus rapide et sont exposés à des maladies hydriques plus régulières et croissantes. Le manque d'eau potable et le non-accès aux services d'hygiène provoquent ces dernières.

54

Le programme d'appui relatif à l'approvisionnement en eau potable et celui d'amélioration des conditions hygiéniques a choisi l'axe Kasenga, principalement les huit villages environnant la Ferme Futuka et qui bénéficient des responsabilités sociales de la part de cette dernière. Ils ne sont autres que: les villages Bulaya, 41, Kyalubamba, Musoswa, Petro, Kasombo, Katuba et Futuka.

Ils ont été créés vers les années 1940. Ils sont composés des Bena Batemba, Lamba, Tshokwe, Kimbundu ce dernier en provenance de Dilolo. Chacun d'eux se situe entre 2 à 8 km de la Ferme Futuka, excepté le village Futuka lui-même.

La durée du Programme est de 9 mois. 2.3.3. Bénéficiaires

Le groupe cible du programme est constitué des habitants de huit villages précités (Bulaya, 41, Kyalubamba, Musoswa, Petro, Kasombo, Katuba et Futuka).

Le programme disposera d'un comité pour sa gestion. Il travaillera en partenariat avec le Gouvernement Provincial et avec la Ferme Futuka.

En ce qui concerne la supervision, le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des activités, une Unité de Gestion du Programme (UGP) sera mise en place et va travailler en cette matière avec les services publics concernés par le programme.

55

2.4. Description du programme

L'objectif global du programme est de contribuer à l'approvisionnement en eau et à l'amélioration des conditions hygiéniques dans les huit villages environnant la Ferme Futuka.

- Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants :

? construire des réseaux adéquats de distribution de l'eau potable à proximité; ? améliorer les conditions hygiéniques.

- Mise en place des réseaux adéquats de distribution de l'eau potable à proximité.

Cette mise en place des réseaux de distributions d'eau potable revêt une importance capitale. C'est en les construisant qu'on pourra arriver à résoudre certains problèmes qui se posent, notamment : l'apparition des maladies hydriques, les risques des accidents quand on se rend à la rivière, la détérioration des conditions hygiéniques, etc.

Cette activité va se dérouler de manière rationnelle, c'est-à-dire que les experts dans les technologies d'addiction d'eau se verront être consultés afin d'arriver à notre objectif. Ladite activité consistera au creusage des puits par des machines appropriées et l'installation des pompes hydrophores, ainsi que de tous les dispositifs contribuant à cette activité. Quant aux bénéficiaires, il leur sera demandé de contribuer en numéraire soit en nature afin que l'appropriation du programme soit effective car, dit-on : « ce qui est fait pour moi mais sans moi, est fait contre moi ».

- Amélioration des conditions hygiéniques.

La mauvaise santé est un indicateur de la pauvreté humaine selon le Programme des Nations Unies pour le Développement car, elle contribue au sous-développement. La bonne santé est une potentialité indissociable à la vie humaine. Ainsi, dans

56

cette activité, il en sera question d'améliorer les conditions hygiéniques par le creusage des puits de proximité afin d'éviter que les gens ne se soulagent plus dans l'eau.

N° COMPOSANTES RESULTATS

Mise en place des réseaux adéquats de distribution de > Avoir une eau à proximité

l'eau potable à proximité > Les puits forés

> Les bornes fontaines

construites

Amélioration des conditions hygiéniques > Le cadre de vie assaini

> La réduction de maladies hydriques obtenue

1.

3.

Tableau n° 4: Résultats attendus par composante

N° COMPOSANTES ACITVITES

|

Mise en place des réseaux adéquats

de |

> Le creusage des puits > L'installation des pompes hydrophores > L'installation des réseaux de distribution de l'eau potable. |

Amélioration des conditions hygiéniques. > La désinfectation de l'eau

> L'entretien des sources

1.

3.

Tableau n° 5 : Activités envisagées par composante

57

|

ACTIVITES |

INDICATEURS |

MOYEN DE |

|||

|

Activité 1 |

> > |

16 puits creusés (deux puits par village) 90 % de la population |

> > > |

Suivi Facture Descente sur terrain |

|

|

Creusage des puits |

|||||

|

Activité 2 |

> |

Nombre de pompes installées |

> |

Suivi |

|

|

Installation des |

> |

Facture |

|||

|

pompes hydrophores |

> |

Descente |

sur terrain |

||

|

Activité 3 |

> |

Proportions des réseaux de |

> |

Suivi |

|

|

Installation des |

distribution d'eau installés |

> |

Facture |

||

|

réseaux de distribution de l'eau potable. |

> |

Descente |

sur terrain |

||

Tableau n° 6 : Indicateurs de réalisation des activités

Coût unitaire

Manque de bonne gouvernance et faible capacité de gestion du programme

Instabilité politique

> Faible qualité du matériel et du personnel

> Faible impact sur la

sécurité de la population > Faible viabilité du

mécanisme sécuritaire

58

Mesures d'atténuation intégrées au programme

Faible efficacité et durabilité de la mise en oeuvre des activités

Risques Hypothèses

|

Elevé Efficacité de l'équipe de mise en oeuvre des activités du programme |

|

Elevé > Transparence dans la mise en oeuvre des activités |

|

Elevé > Accent mis sur la structuration de l'Unité de Gestion du > Audits financiers et organisationnels réguliers > Appui-conseil de proximité |

|

Elevé |

|

Elevé-modéré > Renforcement des capacités et évaluation de la performance des prestataires publics |

Tableau n° 7 : Hypothèses et risques

59

N° Partenaires Statut

1.

2.

3.

le Gouvernement Provincial du Haut-Katanga Public

la Ferme Futuka Privée

la population locale Privée

Tableau n° 8 : Principaux partenaires (exécution et appui)

2.5. Cadre institutionnel

Les principales institutions concernées sont:

? le Gouvernement Provincial du Haut-Katanga ? la Ferme Futuka

? la population locale

60

Coordonnateur

Général

Secrétaire Général

Chargé de Suivi et

Evaluation

Comptable

Chargé des

Opérations

Caissier

Figure n° 17 : Organigramme

) Coordonnateur Général : (Licencié en Sciences et Techniques de Développement) il a comme responsabilité, la gestion totale du programme;

) Secrétaire Général : (Licencié en Sciences Politiques et Administratives) il a comme responsabilités : garder et classer tous les documents relatifs au programme, envoyer et recevoir tous les courriers ;

) Chargé de Suivi et Evaluation : (Licencié en STD) : son rôle est de suivre l'évolution du programme pour voir s'il va aboutir ou pas ;

) Le Comptable : (Licencié en comptabilité) : il a pour rôle de vérifier les activités de la caisse ;

) Chargé des Opérations : (Ingénieur en eau) : il va assurer le contrôle de toutes les activités techniques ;

) Le Caissier (Gradué en comptabilité) : il aura la charge de garder la caisse.

61

|

Activités |

Janvier |

Février |

Mars |

Avril |

Mai |

Juin |

Juillet |

Aout |

Septembre |

|

Creusage des puits |

|||||||||

|

Installation des pompes hydrophores |

|||||||||

|

Installation des |

|||||||||

|

Suivi et |

Tableau n° 9 : Plan opérationnel

1.

2.

N° Composante Activités Partenaires Coût global

100.000 $

Mise en place

des réseaux

adéquats de

distribution de l'eau potable à proximité

> Creusage des puits

> Installation des pompes

hydrophores

> Installation des

réseaux de

distribution de l'eau potable.

> Gouvernement Provincial du Haut-Katanga

> Population

locale

> Désinfectation de l'eau

> Entretien des sources

> Ferme Futuka 60.000 $

Amélioration des conditions hygiéniques.

Coût global 160.000 $

Tableau n° 10 : Coût

62

Compte tenu des objectifs et de la démarche du programme, la stratégie genre assurera la participation des hommes et des femmes et tout le monde bénéficiera équitablement des activités et services du programme

En dehors de l'approche genre, le programme disposera de certains mécanismes et stratégies de lutte contre le VIH/SIDA.

Lorsqu'il faut aller chercher de l'eau à de longues distances, les jeunes filles courent les dangers de viol et, pour les épargner de ces dangers où elles peuvent facilement contracter le sida, une eau de proximité est installée dans leur milieu.

La viabilité du programme est acceptable étant donné que les éléments suivants ont été intégrés dans le montage du programme :

> le travail se fera concomitamment avec la Ferme Futuka et le Gouvernement Provincial ;

> le travail sera géré par une unité efficace de gestion du programme.

Le suivi et l'évaluation du programme seront assurés par les mécanismes

suivants :

> préparation des outils et supervisation de la collecte des informations sur le terrain > assurer la gestion de différentes bases de données

> participation à la formation des acteurs à la base en suivi-évaluation ;

> mise en place d'un système de suivi participatif axé sur les résultats du programme ; > participation à la coordination des activités de suivi-évaluation réalisées par les prestataires.

63

La mise en oeuvre de tout développement aboutit à un changement social ayant comme conséquence directe l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations.

Nous voici arrivé à la fin de notre travail scientifique qui avait comme objectif principal de ressortir en évaluant la responsabilité sociétale de la Ferme Futuka sur le développement des populations des villages environnants. Nous nous sommes fixé des objectifs tels que : quantifier le nombre de travailleurs qui viennent de villages environnants, ressortir la participation de la population au processus de développent à travers les actions sociales posées par la Ferme Futuka, identifier les actions socio-économiques et culturelles réalisées par la Ferme Futuka et, enfin, démontrer l'impact positif et négatif de la Ferme Futuka sur le milieu.

En République Démocratique du Congo, les lois sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises ne sont pas clairement définies et, surtout, pour des entreprises à vocation agricole. C'est pourquoi, avons-nous fait appel aux normes de la RSE proposées par GARRIC et ses collaborateurs (2008).

La Ferme Futuka a eu un grand essor et est devenue le fer de lance de plusieurs activités dans son rayon d'actions. A la question de savoir si cet essor aurait déclenché le développement des communautés locales était notre préoccupation, l'ensemble des questions ci-dessous s'est avéré nécessaire:

- Combien des travailleurs viennent des communautés locales ;

- Quelles sont les activités sociales, culturelles et économiques que la Ferme Futuka réalise pour le développement ;

- La population participe-t-elle massivement aux actions menées par la Ferme Futuka.

C'est à travers ce questionnaire que les hypothèses ont été formulées.

64

Après notre enquête, nos réponses ont confirmé que la Ferme Futuka contribue au développement des communautés locales et les indicateurs sont visibles (elle a beaucoup de travailleurs autochtones, elle les a aidés à avoir des maisons en tôles, elle a construit pour leur compte un centre de santé, elle a réhabilité une école pour leurs enfants, elle leur permet de passer dans le champ de maïs après que la moissonneuse soit passée pour ramasser les maïs qui s'échappent à celle-ci, etc.)

Nous avons aussi analysé les actions de la Ferme Futuka à la lumière des normes de la RSE et la Ferme répond correctement auxdites normes. Mais, est-il que quelques plaintes contre la Ferme ont été enregistrées.

Ainsi, les suggestions suivantes nous aiderons à améliorer la qualité de la RSE

- L'Etat congolais doit définir, noir sur blanc, ce que les entreprises (agricoles, minières, bancaires,...) doivent faire pour le développement de la population locale.

- Il faudrait une mesure d'application forte afin que toutes les entreprises puissent respecter les règles de la RSE.

Nous sommes convaincu et persuadé que tout n'a pas été dit dans notre travail, nous exhortons les autres chercheurs qui souhaiteraient traiter ce domaine de l'approfondir d'avantage pour le progrès de notre société.

65

1. Ouvrages

- ASSOGBA Y., développement communautaire en Afrique : comprendre la dynamique des populations, presses de l'université Laval, Québec, 2008.

- GARNIER M., JOVANI E., AXEL G.: la mise en place d'une démarche Responsabilité Sociale des Entreprises: quels impacts sur la fonction Ressources Humaines, Québec, 2009.

- IVANA R., Responsabilité Sociale des Entreprises-le développement d'un cadre européen, Genève, 2007.

- GARRIC N., LEGLISE I., POINET S., Le rapport Responsabilités Sociales des Entreprises, outil de légitimation ? Le cas total à la lumière d'une analyse de discours, Paris : Hachette, 2008.

- NOELLANDRE A., le développement communautaire, Burkina-Faso, 2012.

- Nouveau code minier de la RDC, 2011.

- PIERRE T., Entreprises et développement durable, Angers, 2007.

- Union Européenne, l'impact de l'exploitation forestière sur les communautés locales, et particulièrement sur les peuples autochtones en RD Congo, Ed. Guri, 2012.

- XAVIER B., la responsabilité sociétale des entreprises, PUF, paris, 2011.

- WALLENSTEIN, DUPON T., le développement de groupes : approche africaine, Dalloz, paris, 1994.

2. Cours

- DOLET NYEMBO, cours de développement rural, ISIM, 2009, inédit.

- KADIAT MANGAND, cours d'économie de développement, ISIM, 2014, inédit.

- KABWANGA MATHIEU, cours de démographie et planning familial, ISIM, 2012,

inédit.

- ROBERT KASONGO, cours de développement organisationnel, ISIM, 2012, inédit.

66

3. Dictionnaire

- DICTIONNAIRE ELECTRONIQUE LIVIO

- EMILE LITTRE, Belgique, 1997.

- LE ROBET 2008.

- LE LAROUSSE EN LIGNE

- VIMAL 2002.

4. Webographie

- http://fr.m.wikipedia.org/wiki/exploitation, le 15 décembre 2015, à 9h 21

- http://fr.m.wikipedia.org/wiki/population-riveraine, le 15 décembre 2015 à 9h 28

- http://fr.m.wikipedia.org/wiki/peuple-autochtone , le 24 janvier 2016 à 21h 03

- http://fr.m.zikipedia.org/wiki/responsabilité-sociale, le 15 juin 2016 à 11h 57

- http://www.journaldunet.com, le 29 janvier 2016, à 12h 07

- http://fr.m.wikipedia.org/wiki/ferme, le 02 février 2016 à 08h 15

- http://fr.m.wikipedia.org/wiki/communauté, le 05 février 2016 à 13h 01

- http://www.vedura.fr, le 05 mars 2016, à 15h 09

- http://fr.m.wikipedia.org/wiki/parc, le 02 février 2016 à 19h 47.

- Prenez-vous des autochtones comme ouvriers? Si oui, sont-ils au nombre de combien? Si non, pourquoi ?

67

Annexe I

Questionnaire d'enquête Identification

- Sexe

- Age

- Niveau d'études

- Etat civil

? Pour la communauté

- Connaissez-vous la Ferme Futuka ? (et, si possible, pourquoi ?)

- Depuis combien de temps cette Ferme est installée dans votre village ?

- La Ferme Futuka engage-t-elle aussi les autochtones ?

- Quelles sont les structures socio-économiques qui étaient dans le village avant

l'implantation de la Ferme

- Quelles sont les actions implantées par la Ferme dans le cadre du développement socio-

économique et culturel ?

- Quelle est l'importance de cette Ferme dans votre milieu (personnel et

communautaire) ?

- Il y a combien des fermes dans la région et lesquelles interviennent dans le domaine de

développement ?

- Comment évaluez-vous les activités implantées par la Ferme dans votre milieu ? ou

êtes-vous contents des activités ou des actions réalisées par la Ferme? Si oui ou non

pourquoi ?

- Que pensez-vous que la Ferme devait réaliser et qu'elle n'a pas encore fait pour

développer votre milieu ?

- Est-ce que les actions réalisées dans votre village peuvent-elles continuer sans

l'implication de la Ferme ?

- Avez-vous des plaintes contre la Ferme Futuka ? Si oui lesquelles ?

Pour la Ferme Futuka

- Que faites-vous pour le développement des communautés locales ?

Dimension économique 23

68

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS V

INTRODUCTION 1

Choix et intérêt du sujet 1

intérêt du sujet 1

Problématique 2

Objectifs du travail 3

Objectif général 3

Méthodologie du travail 3

Méthodes 3

Définition de l'enquête 3

Constitution de l'échantillon 4

Tableau n° 1: Composition de l'échantillon par village 5

Techniques 7

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 11

1.2. Définition des concepts connexes 12

1.3.1. Aperçu historique de la Ferme Futuka 14

|

1.3.2. |

Situation géographique 15 |

a. Hydrographie 16

1.3.3.

Organisation administrative 16

Structure sanitaire 19

Environnement économique 19

Noms des villages 20

Alimentation 20

végétation 21

ENTREPRISES ET DE DEVELOPPEMENT 22

2.1. Introduction 22

Définition 23

69

Dimension environnementale 24

Dimension sociale 24

2.2.3. les normes de la responsabilité sociale des entreprises 25

2.2.4.

2.2.5.

-

-

2.3.

-

-

Contribution des sociétés au développement local 26

Approche Global Compact 26

2.3.2.

2.3.1.

2.4.3.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.4.

2.5.

2.5.1.

2.4.

Droit de l'homme 26

Droit du travail 26

Environnement 27

Lutte contre la corruption 27

LE DEVELOPPEMENT 27

Définition 27

Les dimensions de développement 28

Développement communautaire 28

Définition 28

La participation des individus et des communautés locales aux projets 29

L'empowerment des personnes, des groupes et des communautés 29

Les caractéristiques du développement communautaire 30

Développement durable 31

Définition 31

Figure n° 3 : schéma de développement durable 31

|

3.5.2. |

Les critères de développement d'un milieu 32 |

CHAPITRE TROISIEME : PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS

33

3.1. Présentation des résultats 33

3.1.1. Question d'identification 33

Figure n° 4 : répartition des sujets par âge 33

Figure n° 5 : Niveau d'instruction 34

Figure n° 6: Etat civil 35

3.1.1. Question d'opinion 36

a. Selon les responsables de la Ferme Futuka, ces actions sont les suivantes : 36

Selon la population 37

Figure n° 8 : Connaissance de l'existence de la Ferme Futuka 38

70

Figure n° 9: Connaissance de la date d'implantation de la Ferme Futuka dans le village

Futuka 39

Figure n° 10 : perception des activités de la ferme de la population 40

Figure n° 11 : Avis de la population par rapport à la pérennisation des actions implantées

par la Ferme Futuka 41

Figure n° 12 : importance de la ferme dans le milieu 42

Figure n° 13 : besoins exprimés par la population 43

Figure n° 14 : Plainte contre la Ferme Futuka 44

Selon le responsable de la Ferme 44

Identification et hiérarchisation de problèmes 44

a. Identification de problèmes 44

|

Hiérarchisation de problèmes 45 |

Tableau n° 3 : matrice de comparaison par paire 45

CHAPITRE QUATRIEME : DISCUSSION DES RESULTATS 46

4.1. Quantification des travailleurs des villages environnants 46

4.2. Actions socio-économiques menées par la Ferme Futuka 47

4.3. Participation de la population 47

4.4. L'impact négatif et positif de la ferme Futuka sur le milieu 48

4.5. Normes que prévoit la RSE et ce que fait la ferme Futuka 48

Par rapport au droit de l'homme 48

Par rapport à la publication d'information ou la transparence 48

Par rapport à l'environnement 48

Par rapport au droit du travail 49

Par rapport à la santé 49

Par rapport au développement durable 49

EAU POTABLE ET D'AMELIORATION DES CONDITIONS HYGIENIQUES DANS

LES VILLAGES BENEFICIANT DES ACTIONS SOCIALES DE LA FERME FUTUKA 50

Introduction 50

1. Diagnostic contextuel 50

1.1. Analyse sectorielle des principaux problèmes de développement 50

1.2. Analyse des objectifs 51

Figure n° 15 : Arbre à problèmes 51

1.3. Choix des alternatives 53

71

2. Présentation du programme 53

2.1. Contexte socio-économique 53

2.2. Présentation de la problématique 53

2.3. Généralités sur le programme 54

2.3.1. Localisation 54

2.3.2. Durée 54

2.3.3. Bénéficiaires 54

2.3.4. Stratégies de la mise en oeuvre 54

2.4. Description du programme 55

2.4.1. Principaux objectifs 55

-

Objectif global 55

- Objectifs spécifiques

55

2.4.2. Composantes du programme 55

Tableau n° 4: Résultats attendus par composante 56

Tableau n° 6 : Indicateurs de réalisation des activités 57

Tableau n° 7 : Hypothèses et risques 58

Tableau n° 8 : Principaux partenaires (exécution et appui) 59

2.5. Cadre institutionnel 59

Figure n° 17 : Organigramme 60

2.6. Implication de l'approche genre et du VIH/SIDA dans le cadre du programme 62

2.7. Viabilité du programme 62

2.8. Mécanisme de suivi et évaluation du programme 62

CONCLUSION GENERALE 63

Bibliographie 65

Annexe I 67