|

Page 1 sur 108

République Démocratique du

Congo

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

UNIVERSITAIRE

INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE,

PROGRAMMATION ET

ANALYSE

`' I . S .I .P .A . `'

B.P. 1895

KINSHASA I

ETUDE CONCEPTUELLE D'UN SYSTEME DE

RESERVATION EN

LIGNE DE CHAMBRES ET

LA SALLE POLYVALENTE

(Cas de l'hôtel CARPE

DIEM)

Terranova-Vinny DIKITELE ABOUBAKAR

Travail de Fin de cycle présenté

et défendu en vue de l'obtention

de titre de gradué en Sciences Informatiques

Option : Informatique de Gestion

Directeur : Ingénieur TCHIMPAKA Samy

Année académique : 2015 - 2016

Page 2 sur 108

EPIGRAPHE

« Ne cherchez pas le paradis ailleurs, il vous suffit

d'une bonne

volonté et des bons rêves pour faire de l'endroit

où vous vivez un

paradis sur terre »

Terranova vinny DIKITELE ABOUBAKAR

« Le meilleur asile pour l'homme est le coeur d'une bonne

mère »

Dieu Merci

Page 3 sur 108

DEDICACE

Nous dédions ce travail de fin de cycle académique

à toutes les familles DIKITELE, OTSHIMO, BAKU, ABOUBAKAR et SALAM, une

particularité dans ces dédicaces revient à la personne qui

nous est d'une importance majeure, qui sans elle notre vie ne serait jamais la

même ni même vécue, il s'agit de notre très cher

mère CHANTAL SALAM

Nous dédions aussi ce travail à nos amis qui nous

ont été d'une importance majeure, un entourage particulier qui

nous a toujours encourager même quand nous touchons le fond, nos

frères et soeurs d'une autre mère, nous vous aimons tous puisque

vous faites partie de nous, SANDRA MILOLO, TOBIT BATUAMBAMBA, RICK KASENGA,

FISTON KAZADI, YOYO OBAKER, FABRICE KADIMA, LIL FRANCIS DIKITELE, ARCHIMEDE

OTSHIMO, ZOE YEMWENI, RACHEL BALONDE, DJIMONY DIKITELE, GLOIRE MUDIMBI ...

DIKITELE ABOUBAKAR

Page 4 sur 108

REMERCIEMENTS

Nous remercions le ciel d'avoir fait de nous ces hommes, qui

se présente devant le monde tête haute, nous remercions notre

maman de nous avoir aimé et chérie, sans son amour jamais nous

serions ce que nous sommes aujourd'hui grâce à cette dette morale

qu'elle nous a infligé nous nous sentons obliger de faire tous nos

possible pour la rendre la plus heureuse de mamans au monde

Nous tenons surtout à remercier aussi Docteur Adam BAKU

pour avoir cru en nous et de nous avoir soutenu de nombreuse façon,

financièrement tout comme moralement, il fut pour nous un père

bien que c'est notre grand père.

Nous remercions nos frères et soeurs, nos amis, nos

professeurs, un remerciement particulier revient à mon Directeur Ir

SAMMY TSHIMPAKA et même toutes personnes qui disaient que jamais nous ne

ferons rien de bon sur cette terre car c'est grâce à vous que nous

avons toujours voulu être c'est dont nous sommes des « Hommes

»

Et par-dessus tout nous remercions ALLAH le très haut

le tout puissant le très miséricordieux

DIKITELE ABOUBAKAR

Page 5 sur 108

IN MEMORIAM

« Tout, c'est que la vie peut reprendre est redonner

» « Plus rien ne te ramènera, même pas de larmes d'or

»

C'est avec les larmes que nous avons finis nos études

sans vous à nos côtés notre oncle, notre ami, c'est

grâce à vous si nous avons appris à lire, c'est grâce

à vous si nous avons cet intellect puisque vous avez toujours voulu que

nous soyons plus que vous avez été, que nous ne soyons pas comme

les autres, que nous soyons vous mais en mieux nous vous aimons et à

jamais vous resterez graver en nous, vous avez été pour nous un

père pour nous

In memoriam MODE SALAM ABOUBAKAR

DIKITELE ABOUBAKAR

Page 6 sur 108

O. INTRODUCTION GENERALE

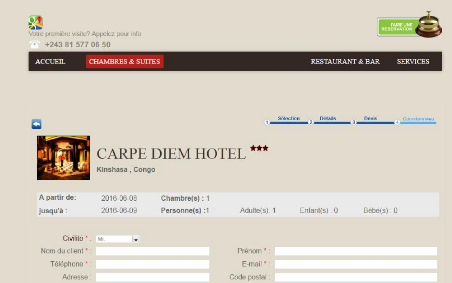

Etude conceptuelle d'un système de réservation

en ligne de chambres et salle polyvalente à l'hôtel CARPEDIEM

HOTEL, voilà l'intitulé de notre travail.

Informatique, science du traitement automatique de

l'information par des ordinateurs.

Le terme « informatique » vient de la contraction

des mots « information » et « automatique ». Il a

été proposé en 1962 par Philippe Dreyfus et accepté

par l'Académie française en 19661.

L'informatique est d'une importance capitale en science, dans

l'industrie et dans l'administration.

Née avec l'apparition des premiers ordinateurs à

la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'informatique a tout d'abord pour

mission de pallier les insuffisances humaines en matière de calcul

numérique. Les ordinateurs doivent alors être capables de

manipuler d'importantes masses de données dans un minimum de temps,

faisant office de calculatrices électroniques performantes. Grâce

aux progrès fulgurants en électronique et en automatisation, les

machines se développent rapidement : depuis environ trente ans, elles

offrent chaque année une puissance de calcul de plus, soit plus

performant que les années précédentes, pour un coût

inversement proportionnel2.

Parallèlement à cette avancée

technologique apparaît, dans les années cinquante, une approche

formelle de l'informatique en tant que science. Le mathématicien

américain Norbert Wiener établit ainsi les fondements de la

cybernétique, pendant qu'un autre mathématicien américain,

Claude Elwood Shannon, élabore la théorie de l'information.

1 Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft

Corporation

2 Ibidem

Page 7 sur 108

Dans les années soixante, l'informatique devient une

discipline à part entière. De nombreux langages de programmation

font leur apparition, comme le BASIC, développé vers 1964 par

John Kemeny et Thomas Kurz. Par ailleurs, Noam Chomsky et Michael Rabin mettent

au point la théorie des automates et des langages formels. On commence

également à développer des méthodes formelles pour

la vérification automatique de la correction des programmes, et les

mathématiques deviennent un outil central dans l'analyse rigoureuse des

algorithmes, notamment sous l'impulsion de Donald Knuth, et de son fameux

traité The Art of Computer Programming. On voit apparaître le

premier microprocesseur en 1969 (inventé par Ted Hoff et Federico

Faggin, ingénieurs chez Intel).3

0.1. Problématique

La problématique ne peut que signifier problème

à résoudre par des procédés

scientifique4. Il s'agit ici de trouver des problèmes

à élucider tout au long de notre travail

Les difficultés relevées dans le système

trouvé sont :

+ L'impossibilité de faire une réservation à

distance ;

+ Les manques des états informatiques pouvant permettre de

mener

de bonnes statistiques des clients sur base de différents

critères de regroupement des clients pour la réservation ;

+ Le service est séparé en deux (accueil et

réception).

Partant de ces difficultés nous allons proposer un

système qui fera abstraction de ces points citer ci-haut

Mais alors notre travail doit répondre aux

différentes

questions de la problématique du système que les

décideurs d'entreprise pourraient se poser, notamment de savoir si :

+ Y'aurait-il une efficacité dans ce système de

réservation en ligne ?

+ Ce système, profitera-t-il à l'entreprise et aux

clients ?

+ Quels sont les avantages qu'offrirait le nouveau

système par rapport aux clients et aux décideurs de l'entreprise

?

3 Idem

4 Réné KALONDA, Notes du cours de

Méthode de Recherche Scientifique, G2-INFO/ISIPA 2014,

inédite

Page 8 sur 108

0.2. Hypothèse

En réponse aux questions posées à la

problématique, nous sommes en mesure d'affirmer que la mise en place

d'un système informatique de réservation en ligne et locale dans

l'hôtel CARPEDIEM serait la meilleure solution pour faciliter les clients

de l'hôtel de faire de réservation sans pour autant se

déplacer physiquement et à l'hôtel d'avoir une vitrine

d'exposition accessible à tout le monde

0.3. Choix et Intérêt de

l'étude 0.3.1. Le choix du sujet

Le choix de notre sujet a été porté sur

l'étude conceptuelle d'un système informatique de

réservation des chambres et salle en ligne et locale dans l'hôtel

CARPEDIEM. Ce choix est motivé par des ambitions que nous nous sommes

convié lors de la théorie apprise aux cours et de les appliquer

dans des situations concrètes de la vie courante.

Pour l'entreprise CARPEDIEM HOTEL, lui faire doter des outils

de la Nouvelle Technologies de l'Information et la Communication pour

améliorer son système.

Pour les chercheurs, mettre un ouvrage de

référence dans le cas de recherches scientifique.

0.3.2. Intérêt du sujet

Ce travail informatique que nous allons mettre en place, nous

permettra de concilier la théorie acquise au cours et à la

pratique professionnelle lors de nos recherches dans l'existant.

Ce travail profitera également à CARPEDIEM HOTEL

de bénéficier des avantages informatiques, notamment : la

rapidité, la publicité de l'ensemble de leurs services à

temps illimité, d'établir de contacte à distance avec sa

clientèle, le stockage de données de manières

performante.

Ce travail permettra aussi à d'autres investigateurs

qui auront à lire de bénéficier des informations

nécessaires et fiables.

Page 9 sur 108

0.4. Délimitation du travail

+ Délimitation dans le temps

Nous avons considéré la période allant de

décembre 2014 au mois de juillet 2015.

+ Délimitation dans l'espace

Nous avons récolté les données au sein de

l'entreprise CARPEDIEM HOTEL sise sur l'avenue Kabambare 155 Commune de

Lingwala, qui est notre champ d'investigation.

0.5. Méthodes et Techniques

utilisées 0.5.1. Méthodes

+ Méthode structuro - fonctionnelle : cette

méthode nous a permis de comprendre la structure fonctionnelle de

l'entreprise CARPEDIEM HOTEL

+ Méthode d'analytique : cette

méthode nous a aidés dans

l'analyse de données existantes des réservations en

local.

0.5.2. Techniques

+ Technique d'interview : cette technique

nous les avons utilisés dans l'interview avec les responsables technique

de l'entreprise en vue de la crédibilité des informations.

+ Technique documentaire : cette technique nous aidés

dans la consultation des documents scientifiques.

0.6. Difficultés rencontrées

Les difficultés de récolter les données

dans les services concernés et d'obtenir les documents

nécessaires auprès des personnes indiquées qui, la plupart

de temps très occupés, nous a valu plus de patience et

détermination pour atteindre notre objectif

Page 10 sur 108

0.7. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion

générales, notre travail se divise en trois chapitres, à

savoir :

|

?

|

Chapitre

|

premier :

|

Considérations générales et

théoriques ;

|

|

?

|

Chapitre

|

deuxième

|

: Analyse de l'existant et modélisation ;

|

|

?

|

Chapitre

|

troisième

|

: Réalisation et mise en oeuvre.

|

Page 11 sur 108

CHAPITRE PREMIER :

CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES

2.1. Introduction

La maitrise d'un domaine de connaissance exige entre autre la

connaissance de diffèrent concepts liés au champ d'investigation.

C'est dans cette chapitre que nous allons expliquez les différentes

étapes à suivre pour réaliser un site web et aussi nous

allons vous présenter les différents concepts de base liés

à notre travail d'étude.

Pour résoudre un problème mieux vaut

théoriquement commencé par bien le comprendre puis trouver une

solution. Pour créer un logiciel par exemple, on doit

théoriquement décrire le problème puis le mode de

résolution. Le terme conception désigne à la fois

l'étape ``phase'' concernée et la nature de l'activité

alors menée.

Elle produit une spécification comprise par tous les

impliquées, le développement de logiciel ressemble un peu

à la maternité, mieux vaut mieux concevoir d'abord et en suite

accoucher c'est-à-dire déterminer ce que l'on va faire, et

comment ? Programmer, le réaliser et ensuite le livrer ou l'exploiter

La programmation fait généralement appel

à un mélange de conception descendante et de conception

ascendante5 .

En générale la conception de logiciel suit 3

grandes phases :

- Phase d'analyse

- Phase de réalisation - Phase de livraison

a. Phase d'analyse

Durant cette phase, on effectue simultanément

l'étude des données, l'étude des traitements à

effectuer, c'est en général dans cette étape que

s'appliquent les techniques de modélisation. Il en découle la

description des bases de données éventuelles à crée

les programmes à écrire et la manière dont tout cela va

être intégré, spécification, conception,

définition de l'architecture.

5

Wikipedia.org/wiki/conception

Page 12 sur 108

b.Phase de réalisation

Dans cette phase nous retrouvons : l'algorithme, le codage, la

gestion de versions, le factoring, le test unitaire,

l'optimisation des codes. Bref, c'est la phase de

l'écriture et de

tests de la programmation

b. Phase de livraison

C'est la phase finale, car cette phase offre le

résultat

final de la résolution informatique de demandeur

(intégration de logiciel dans le système d'entreprise, validation

de logiciel, documentation du logiciel).

Concernant notre travail, il s'agit de concevoir un

système

intégrant de logiciel web, en gros un site web

dynamique. 1.1. Historique du WEB

Le berceau du Web se situe au CERN (Organisation

Européenne pour la Recherche Nucléaire). C'est au sein de cette

organisation que le Web fut inventé en 1989 par une équipe de

chercheurs notamment sous l'impulsion de Tim Berners-Lee et son collaborateur

Robert Cailliau, ainsi que d'autres chercheurs ayant à leur

manière collaborée au projet initialement baptisé World

Wide Web. À l'origine le projet World Wide Web fut conçu et

développé « en combinant trois technologies qui sont les

éléments de base du Web, c'est-à-dire, l'adressage web par

URL qui indique la localisation de la ressource sur l'internet, le protocole de

transfert HTTP qui indique la méthode d'accès, et le Hypertexte

Markup langage HTML qui permet de structurer des ressources » afin que les

personnes travaillant dans les universités et les instituts du monde

entier puissent librement échanger des documents et partager les

informations utiles à leurs activités, tissant ainsi la

première toile Web sur le Net.

Page 13 sur 108

Les précurseurs de l'internet ne s'arrêtent pas

aux bases combinatoires des technologies de communication du web, en 1990 ils

développent également le premier serveur HTTP sur l'environnement

NeXTSTEP, et le client web développés en Objective-C, un

navigateur combiné à un éditeur dénommé

WorldWideWeb mais rapidement rebaptisé Nexus pour éviter toutes

confusions avec le nom World Wide Web qui lui s'écrit avec des espaces.

Réunissant ainsi les éléments indispensables constituant

le premier site Web accessible à un public utilisant le principe de

disponibilité de type serveur/client apte à favoriser la mise en

commun généralisée dans un espace créatif.

Le premier site web destiné au projet World Wide Web

lui-même fut créé au CERN et était

hébergé sur l'ordinateur NeXT de Tim Barnes Lee, L'idée de

base du projet World Wide Web était de combiner les technologies des

ordinateurs personnels, des réseaux informatiques et de l'hypertexte

pour créer un système d'information mondial, puissant et facile

à utiliser.

Le site Web fit ses premiers pas hors du CERN en 1991,

celui-ci comportait des informations relatives au navigateur WWW et

décrivait les principales caractéristiques du web. Le site

contenait des explications sur la manière d'accéder aux documents

d'autres personnes, comment configurer son propre serveur, des enseignements

sur l'hypertexte et les notions de lien hypertexte, des détails

techniques pour créer une page Web personnelle et des explications sur

la manière de rechercher des informations sur la Toile. (Voir tout

premier site Web)... faisant de Tim Barners-Lee le premier concepteur de site

Web sur internet6.

Au début, les sites internet étaient

écrits en HTML basique, un langage qui donne aux sites internet une

structure de base (titres et paragraphes), ainsi que la possibilité

d'utiliser des liens hypertextes. C'était une nouveauté et

c'était fondamentalement différent des formes de communications

préalables, les utilisateurs pouvaient facilement ouvrir d'autres

pages.

6

Wikipedia.org/wiki/conception_site_web

7 Idem

Page 14 sur 108

Au fur et à mesure que l'Internet et la conception de

site progressèrent, le langage qui formait les pages, le «

HyperText Make-up Language » ou HTML, devint plus fourni et flexible. Un

nouvel élément, les tableaux, dans lesquels on peut afficher des

données, furent vite détournés de leur objectif initial et

furent utilisés comme moyen de mise en page. Avec l'apparition du CSS et

des feuilles de styles, la mise en page avec les tableaux fut vite

considérée comme obsolète. Les technologies modernes qui

utilisaient des bases de données, ou le codage côté serveur

(voir CGI, PHP,

ASP.NET, ASP, JSP, et Cold Fusion), ainsi

que les normes de conception comme le CSS se sont encore davantage

améliorées et ont diversifié les outils de conception de

site.

L'apparition de Flash, développé par Macromedia,

qui permet de réaliser des animations ainsi que de diffuser du son et de

la vidéo, a également changé l'apparence du web, en

offrant de nouvelles cartes aux concepteurs de sites. Toutefois, Flash est

beaucoup plus restrictif que le HTML car c'est un format protégé

par Macromedia, et il nécessite un plug-in pour être

affiché.

Une technique assez récente appelée le codage

à distance a permis une utilisation d'Internet de façon plus

dynamique, sans nécessiter de plug-in ou d'applications

spécialisées. Le chef de file de ces technologies est AJAX, mais

ce n'est pas la seule technologie existante. Par ailleurs, AJAX n'a pas encore

accédé au statut de norme7.

La création et la conception de sites ou web design

est la conception de l'interface web : l'architecture interactionnelle,

l'organisation des pages, l'arborescence et la navigation dans un site web. La

conception d'un design web tient compte des contraintes spécifiques du

support Internet, notamment en termes d'ergonomie, d'utilisabilité et

d'accessibilité.

Le web design réclame donc des compétences

variées : en programmation, en ergonomie et en interactivité,

ainsi qu'une bonne connaissance des contraintes techniques liées

à ce domaine : diversité des terminaux web et de leurs

affichages, accessibilité, spécificités des

différents langages et processus, portabilité, respect des

recommandations du W3C.

8 Idem

Page 15 sur 108

Le webdesign d'un site se présente en premier temps

sous forme de maquette fonctionnelle avec des spécifications techniques

: ergonomie, charte graphique, identité visuelle, marketing,

interactivité.

Un site web peut être constitué par une simple

page statique au format HTML éventuellement mise en forme ou enrichie de

CSS incluant des images et des liens vers d'autres contenus, ou

constitué de contenus dynamiques ou l'on peut greffer des

fonctionnalités pour le rendre interactif avec des services

programmés en Java, PHP ou autre langage serveur, des formulaires

supposant un traitement en JavaScript, ou Ajax. Il peut reposer sur des

technologies de base de données, par exemple MySQL8.

1.2. Étapes de la création

En fonction du type de site, du contexte et des moyens

disponibles pour le mettre en oeuvre, certaines de ces

étapes sont

optionnelles voire inutiles. À chacune de ces

étapes correspondent des compétences spécialisées

(ergonomie, architecture de l'information, référencement,

rédaction Web, etc.).

a. Projet :

Réflexion sur l'objectif du site, sa cible, sa

rentabilité, les moyens financiers à engager...

Réflexion sur l'autonomie souhaitée et le type

de moyens humains pour faire la mise à jour.

Réflexion sur le contenu : pages, services attendus,

principes de navigation

b. Mise en oeuvre : Dépôt d'un nom

de domaine

Choix d'un hébergeur

Choix et installation d'un Système de gestion de

contenu (exemples : SPIP, TYPO3, Drupal, Joomla, Wiki, WordPress,) ou d'un

éditeur de site Web de type WYSIWIG (exemples : Adobe Dreamweaver,

phpDesigner, Microsoft FrontPage, NVU, KompoZer, Webself, iziSpot) ou texte

(exemples : Blue Fish, Emacs, Notepad-i--i-...).

Page 16 sur 108

c. Conception :

Établissement d'une structure de pages HTML ou XHTML.

Définition d'une arborescence

Mise au point d'une charte graphique Mise au point d'une charte

éditoriale.

d. Réalisation :

Création de pages via le Système de gestion de

contenu ou l'éditeur. Les pages peuvent être créées

individuellement ou reposer sur un système de gabarits.

Mise en place de la charte graphique. Pour bien

séparer la structure de la présentation, les feuilles de styles

CSS sont utilisées.

Éventuels développement dynamiques (formulaire,

services, etc.)

e. Suivi :

Recette du site une fois prêt.

Lancement du site : mise en ligne.

Annonce. Faire connaître le site peut se faire par

plusieurs leviers : annonce, publicité, inscription dans des

annuaires...

La mise à jour : la mise à jour est une action

fondamentale de la vie d'un site web. Elle consiste à actualiser,

à modifier et à faire évoluer le contenu graphique,

textuel, visuel et même la structure et les fonctionnalités du

site web.

La sauvegarde : quel que soit le type de votre site web,

statique ou dynamique, il est exposé à plusieurs menaces : crache

de serveur web, piratage, les virus, les bugs..., alors pour des mesures de

sécurité, il est très important de faire des sauvegardes

régulières pour les données du site web (Base de

données, contenus (documents, images, textes...) et tous les

paramétrages de votre hébergement, après chaque mise

à jour afin d'éviter la perte des données et de garantir

la continuité de vos services sur le web.

9 Idem

10 Idem

Page 17 sur 108

Maintenance : la maintenance d'un site web consiste en

général à s'assurer de son bon fonctionnement ; on peut

distinguer quatre types de maintenances : La maintenance corrective, La

maintenance préventive, La maintenance évolutive, La maintenance

adaptative

L'accessibilité du site est une donnée à

prendre en compte à chaque étape à partir de la mise au

point de la structure des pages. Il en est de même du

référencement dont la stratégie peut être mise en

place dès la conception. Des principes du référencement

sont également à prendre en compte lors de la création des

gabarits, l'intégration des pages, la rédaction des contenus, le

lancement du site, la maintenance. L'ergonomie intervient également

à toutes les étapes : conception, recette et audits,

amélioration continue9.

f. Constituants des pages

La structure et le contenu, en HTML ou en XHTML La

présentation avec les feuilles de style CSS.

Le graphisme par découpage et intégration des

images GIF, JPG, PNG, MNG.

Le comportement en JavaScript qui sera géré

coté client par le navigateur.

La navigation et l'échange de données par

l'intermédiaire du protocole HTTP et l'utilisation de Web Service ou

d'AJAX.

L'animation en Flash ou en SVG, et depuis peu, avec certains

attributs du CSS3 (pas encore officialisé, ce qui peut poser des

problèmes de compatibilité avec les vieux navigateurs, ou des

différences notables d'interprétation graphique entre

navigateurs).

L'incorporation de multimédias.

Le dynamisme au niveau de la gestion de contenu se fera

coté serveur avec des langages de développement de type PHP,

Java, ASP,... fonctionnant avec un serveur Web10.

Page 18 sur 108

g. Web design d'entreprise

Dans le cadre d'un site web d'entreprise, le web design est

défini selon les objectifs qui lui sont fixés :

Site web corporatif : l'objectif premier est de

développer la visibilité de l'offre et de la marque. Les

sous-objectifs fixés au web design sont la validation de la

lisibilité de l'identité de la société,

l'amélioration de la qualité du trafic (plus profond), la

facilitation de création d'un capital relationnel entre les visiteurs et

le site web (donc l'entreprise, optimiser les temps de réponses des

pages.

Site web e-commerce : l'objectif premier est de transformer

les visites en ventes. Le premier KPI affecté au web design est la

réduction du taux d'abandon du panier (63 % en moyenne).

Landing page : l'objectif d'une atterri page est de capter un

visiteur pour des sous objectifs diverses : alimenter une base de donnée

mail de suspects, de prospects, de demande de contact

pré-qualifiées... trois tâches sont affectées au web

design : temps d'accès, cohérence du message entre celui qui

capte le visiteur et celui de la landing page dans un objectif d'avoir un

maximum de trafic intéressé, adaptation du formulaire de saisie

à la cible visée pour avoir un nombre minimal d'abandon de

formulaires11.

11 Idem

Page 19 sur 108

Section 1. Des concepts spécifiques

1.1.1. L'hôtel

Établissement ou l'on loue pour une courte durée,

qui se compte en nuits (ou en heures) une chambre pour y vivre et surtout

dormir

1.1.2. Développement12

De manière générale, le mot

développement désigne l'action d'une

avancée ou le résultat de cette action.

Ce mot, employé au sujet du degré d'avancement

des pays, a été popularisé par le président des

États-Unis Harry S. Truman en 1949 dans son discours sur l'état

de l'Union.

1.1.3. Enregistrement13

L'enregistrement est une formalité

fiscale donnant notamment date certaine aux actes. Il est accompagné

d'acquittement d'une taxe, voir Droit d'enregistrement, ou Droits

d'enregistrement (Belgique).

1.1.4. Base de données

Une base de données (son abréviation est BD, en

anglais DB, database) est une entité dans laquelle il est possible de

stocker des données de façon structurée et avec le moins

de redondance possible. Ces données doivent pouvoir être

utilisées par des programmes, par des utilisateurs différents.

Ainsi, la notion de base de données est généralement

couplée à celle de réseau, afin de pouvoir mettre en

commun ces informations, d'où le nom de base. On parle

généralement de système d'information pour désigner

toute la structure regroupant les moyens mis en place pour pouvoir partager des

données14.

12

www.wikipedia.org

13 Idem

14 Ibidem

Page 20 sur 108

1.1.5. Utilité d'une base de données ?

Une base de données permet de mettre des données

à la disposition d'utilisateurs pour une consultation, une saisie ou

bien une mise à jour, tout en s'assurant des droits accordés

à ces derniers. Cela est d'autant plus utile que les données

informatiques sont de plus en plus nombreuses.

Une base de données peut être locale,

c'est-à-dire utilisable sur une machine par un utilisateur, ou bien

répartie, c'est-à-dire que les informations sont stockées

sur des machines distantes et accessibles par réseau.

L'avantage majeur de l'utilisation de bases de données

est la possibilité de pouvoir être accédées par

plusieurs utilisateurs simultanément.

Page 21 sur 108

Section 2. Des concepts généraux

1.2.1. L'informatique de gestion

1.2.1.1. L'informatique

L'informatique est considérée comme la science

du traitement rationnel et automatique de l'information sur des machines

spécialisées appelées Ordinateurs.

1.2.1.2. La gestion

La gestion, c'est l'action ou manière de gérer,

d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose ou une

entreprise.

1.2.1.3. L'informatique de gestion

L'informatique de gestion est l'ensemble des connaissances,

des technologies, et des outils en rapport avec la gestion de données,

c'est-à-dire la collecte, la vérification et l'organisation de

grandes quantités d'informations. L'informatique de gestion a de

nombreuses applications pratiques dans les entreprises : listes de clients, de

fournisseurs, de produits, comptabilité, etc. En informatique de

gestion, les informations sont souvent placées dans des bases de

données et traitées par l'intermédiaire de logiciels

spécialisés que sont les Systèmes de gestion de base de

données.15

1.2.2. Les systèmes d'entreprises

1.2.2.1 Système

Il existe plusieurs définitions du mot système, et

c'est par

rapport à un domaine quelconque, mais toutes traduisent

quasiment la même chose. Parmi ces définitions nous en avons

retenues quelques-unes, dont :

- En anatomie, un système désigne un ensemble de

parties similaires qui participent à une activité commune

(système

cardiaque, système digestif, système respiratoire,

etc.).16

- En science, le système peut servir pour

définir des unités, par exemple le système

métrique.17

- Un système peut être encore définit

comme, un tout constitué

d'éléments unis par des relations, ces

éléments et ces

relations étant munis de

propriétés.18

15

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatiquedegestion,

du 10/07/2015

16J.-L. BAPTISTE, Merise, guide

pratique, Ed. ENI, Paris, 2012, p.5

17 J.-L. BAPTISTE, Merise, guide pratique,

Op.cit

18T. KAYAMBA,

Méthodes d'Analyse Informatique : merise, G3 Informatique de

Gestion,

ISIPA, Kinshasa, Feu torrent, Novembre 2014, p.25

Page 22 sur 108

1.2.2.2 Entreprise comme système

Si nous reprenons l'analogie anatomique, et si nous comparons

l'entreprise à un corps humain, nous pouvons réduire l'entreprise

à un cerveau qui pilote, un muscle qui opère et des nerfs qui

font transiter les informations19. Ainsi, nous retrouvons trois

sous-systèmes dans une entreprise, à savoir : le système

de Pilotage, le système d'information et le système

opérant.

1. Le système de pilotage20 (SP)

Le système de pilotage définit les missions et

les objectifs, organise l'emploi des moyens, contrôle l'exécution

des travaux. Il assigne des objectifs à l'organisation, analyse

l'environnement et le fonctionnement interne à l'organisation,

contrôle le système opérant. Il est relié aux autres

systèmes par des flux d'informations internes.

2. Le système d'information21

(SI)

Le système d'information est l'ensemble des ressources

humaines, techniques et financières qui fournissent, utilisent,

compilent, traitent et distribuent l'information de l'organisation. Il alimente

l'organisation en informations d'origines diverses (internes ou externes). Il

est la passerelle obligatoire pour toutes les informations de l'entreprise.

3. Le système opérant22 (SO)

Le système opérant est l'ensemble des moyens

humains matériels, organisationnels qui exécutent les ordres du

système de pilotage. Il assure le fonctionnement du système

global, son activité est contrôlée par le système de

pilotage.

1.2.3. Les méthodes d'études en

informatique

1.2.3.1. Méthode

Une méthode d'étude en informatique est un

ensemble des règles qui conduisent à la conception et à la

réalisation d'un système d'information informatique.

Parmi les méthodes utilisées, on distingue : -La

méthode classique,

-La méthode Merise,

-Etc.

19J.-L. BAPTISTE, Op.cit., p.5

20 Idem, p.6

21 Ibidem

22 Ibidem

Page 23 sur 108

1.2.3.2. Aperçu sur la méthode merise

MERISE signifie, Méthode d'Étude et de

Réalisation Informatique par les Sous-Ensembles ou pour les

Systèmes d'Entreprise.23 C'est une méthode d'analyse

pour les projets informatiques et de conception des systèmes

d'information de gestion qui ne se limite pas à l'aspect

informatique.24

La méthode merise s'inscrit dans trois dimensions

exprimant :

- La démarche ou cycle de vie ;

- Le raisonnement ou cycle d'abstraction ; - La maitrise ou cycle

de décision.

a. La démarche ou cycle de vie

Ce cycle se situe sur une échelle de temps qui part de

l'étude de l'objet naturel à l'intégration du

système artificiel dans l'objet naturel. On peut distinguer trois

grandes périodes : la conception (schéma

directeur, l'étude préalable et l'étude

détaillée), la réalisation

(l'étude technique, la réalisation logicielle et la mise

en service) et la maintenance.

b. Le raisonnement ou cycle

d'abstraction25

Nous retiendrons pour Merise quatre niveaux d'abstraction :

- Le niveau conceptuel : elle exprime le

choix fondamentaux de gestion (recherche des éléments stables

indépendamment des moyens à mettre en oeuvre, de leurs

contraintes et de leur organisation) ;

- Le niveau organisationnel : exprime les

choix

d'organisation de ressources humaines et matérielles,

au

travers notamment de la définition de sites et d postes de travail

;

- Le niveau logique : exprime le choix de moyens

et de

ressources informatiques, en faisant abstraction de leurs

caractéristiques techniques précises ;

- Le niveau physique : traduit le choix

technique et la prise en compte de leurs spécificités.

23J.-L. BAPTISTE, Op.cit., p.3

24T. KAYAMBA, Op.cit.,

p.5

25D. NANCI, B. ESPINASSE,

Ingénierie des systèmes d'information :

MERISE Deuxième Génération, 4e

édition-2001, Edition Vuibert, P. 28-29

Page 24 sur 108

c. La maitrise du projet ou cycle de

décision26

La mise en oeuvre de la méthode Merise se traduit en

outre, par une succession de choix permettant, d'une part, de contrôler

la durée globale de la conception/réalisation et d'autre part,

de

définir un système en harmonie avec les objectifs

généraux

de l'entreprise.

C'est la méthode avec laquelle nous aborderons la

modélisation dans ce travail.

1.2.3.3. Des concepts liés à la

méthode merise

a. Schéma de circulation des informations

Un schéma de circulation des informations est la

représentation synthétique du cheminement des taches par un

traitement donné et à une

périodicité déterminée.

b. Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte (Modèle Conceptuel de

Communication) permet une définition claire du système

d'information et donne à l'intervenant externe une bonne idée de

la structure de l'entreprise, de ses règles métiers et des

différentes articulations interservices.27

c. Diagramme des flux

C'est une représentation graphique (une cartographie) des

acteurs et des flux échangés.28

d. Dictionnaire des données

Le dictionnaire de données est un recueil de

données finalisé d'un système d'information

présenté sous forme d'un tableau dont chaque ligne

représentera une donnée et chaque colonne, une

caractéristique de la donnée.

e. Matrice de dépendance fonctionnelle

Est une façon de représenter les

dépendances fonctionnelles des données et qui est

présentée sous forme d'un tableau.

f. Règle de gestion

Est une traduction conceptuelle des objectifs choisis et des

contraintes acceptées par l'entreprise. La plupart du temps il s'agit de

règles d'actions liées aux traitements ou de règles de

calcul liées aux données. Elle permet de déterminer

théoriquement les cardinalités qui existent entre objets et

relations.

26Idem, P. 31

27J.-L. BAPTISTE, Op.cit., p. 73

28D.NANCI, B. ESPINASSE, Op.cit., p.

67

Page 25 sur 108

g. Propriété

Est l'élément descriptif de l'entité

type ou de la relation type. Pour prendre sa signification, une

propriété est obligatoirement rattachée à une

entité type ou à une relation type. Une propriété

est unique dans un modèle conceptuel et ne peut être

rattachée qu'à un seul concept (entité type ou relation

type).29

h. Identifiant

Permet de connaître de façon sûre et

unique l'ensemble des propriétés qui participent

à l'entité.30

i. Entité type (objet)

Permet de modéliser un ensemble d'objets de même

nature, concrets ou abstraits, perçus d'intérêt dans le

discours. L'entité type exprime un type, une classe, un ensemble dont

les éléments sont appelés occurrences d'entité

type.31

j. Association

Correspond à un lien logique entre deux entités

ou plus. Elle est souvent définie par un verbe du langage naturel. Une

association peut avoir des propriétés particulières

définies par des attributs spécifiques.32

k. Les cardinalités33

Permettent de traduire la participation des occurrences d'une

entité dans l'occurrence d'une relation type. Cette participation

s'analyse par rapport à une occurrence quelconque de l'entité

type, et s'exprime par deux valeurs : la cardinalité minimum et

la cardinalité maximum. Ce couple des valeurs se note sur la

patte de la relation type concernée par l'entité type dont on

qualifie ainsi la participation à la relation type. Bien que des

valeurs quelconques puissent être affectées

à ces Cardinalités,

certaines valeurs typiques

caractérisent les situations les plus courantes :

- Cardinalité minimale (0) : décrit la

non-participation des certaines occurrences de l'entité type à la

relation ; c'est une participation optionnelle ;

- Cardinalité minimale (1) : décrit la

participation d'au moins une fois de toute occurrence de l'entité type

aux occurrences de la relation. C'est une participation obligatoire ;

29 Idem

30J.-L. BAPTISTE, Op.cit., p. 23

31D.NANCI, B. ESPINASSE, Op.cit., p. 96

32G. GARDARIN, Bases de

données, Ed. Eyrolles, Paris, 2003, p. 21

33D.NANCI, B. ESPINASSE, Op.cit., p. 104

Page 26 sur 108

- Cardinalité maximale (1) : quand une occurrence de

l'entité type participe à la relation, elle n'y participe au plus

qu'une fois ; c'est une unicité de participation ;

- Cardinalité maximale (n) : quand une occurrence de

l'entité type participe à la relation, elle peut y participer

plusieurs fois ; c'est une multiplicité de participation.

l. Contrainte d'intégrité

fonctionnelle

Est définie par le fait qu'une des entités de

l'association

est complètement déterminée par la

connaissance d'une ou de

plusieurs entités participant à cette

même association.34

m. Modèle conceptuel de données

Est la représentation de l'ensemble des données

du domaine, sans tenir compte des aspects techniques et économiques de

mémorisation et d'accès, sans se référer aux

conditions d'utilisation par tel ou tel traitement.35

n. Modèle logique de données

La modélisation logique des données est une

représentation des données, issue de la modélisation

conceptuelle puis organisationnelle des données.36

o. Modèle conceptuel des traitements

La modélisation conceptuelle des traitements a pour

objectif de représenter formellement les activités

exercées par le domaine, activités dont la connaissance est la

base du système d'information.37

p. Modèle Organisationnel des traitements

Le modèle organisationnel de traitements décrit

le fonctionnement du domaine en précisant les ressources humaines et

matérielles mobilisées ainsi que l'organisation de ces ressources

dans le temps et dans l'espace.38 C'est le modèle

organisationnel des traitements qui permet de représenter le :

- Qui : qui fait quoi en matière de données lors

des traitements, Si c'est l'homme la tâche est dite manuelle RESERVATION,

si c'est la machine, la tâche est dite automatique (TA) ou informatique

(TI) et si c'est l'homme et la machine, la tâche est dite semi-naturelle,

semi-informatique ou tache réelle (TR) ;

34J.-L. BAPTISTE, Op.cit., p. 30

35D. NANCI, B. ESPINASSE,

Op.cit., p. 91 36Idem, p. 223

37D. NANCI, B. ESPINASSE,

Op.cit., p. 91 38idem, p. 29

Page 27 sur 108

- Quand : quand manipule-t-on et quelle est la

périodicité du travail. Une tache peut être

journalière, périodique, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;

- Ou : on définit les postes de travail ou

s'effectueront les taches.

Pour chaque traitement, il faut repartir le temps par poste en

y ajoutant le délai que peut prendre la réponse. Ce délai

peut être soit immédiat (I), soit différé (D) avec

un mode de traitement qui peut être unitaire (U) ou par lot (L).

q. Modèle physique des traitements

Précise, pour la réalisation, les

spécifications techniques des différents modules définis

au niveau du MLT. Ces modules pourront être réalisés soit

en langages de quatrième génération, soit de façon

plus traditionnelle en langage de troisième génération

(Cobol, C...).39

r. Modèle physique de données

Est une description de la ou des bases de données ou de

l'ensemble des fichiers, exprimée dans la syntaxe du système de

gestion de bases de données (SGBD) ou système de gestion de

fichiers (SGF) adoptés.40

1.2.4. Les logiciels informatiques

Un logiciel est un ensemble composé d'un ou plusieurs

programmes, ainsi que les fichiers nécessaires pour les rendre

opérationnels. Il détermine les taches qu'un appareil

informatique peut effectuer et donne à l'ordinateur sa valeur

ajoutée.41

Parmi les logiciels, on distingue trois sortes qui sont :

logiciel de base, logiciel utilitaire et logiciel d'application.

1.2.4.1 Logiciel de base

Le logiciel de base est constitué par des programmes

fournis par les constructeurs des ordinateurs et qui font fonctionner les

matériels et les rendent aussi faciles que possibles à utiliser.

On les appelle les systèmes d'exploitation.42 Exemple :

Windows, Mac OSX, Unix, Androïde.

39D. NANCI, B. ESPINASSE,

Op.cit., p. 91 40Idem

41MONTSONGO

F.,Cours d'informatique

fondamentale, G1 Informatique de gestion, ISIPA,

Kinshasa, 2013-2014

42C. KIKUATI,

Cours d'Informatique

Fondamentale, G1 Informatique de Gestion, ISIPA,

Kinshasa, 2012-2013, p. 72

Page 28 sur 108

1.2.4.2. Logiciel utilitaire

Un utilitaire est un programme fourni par le fabricant de

l'ordinateur ou autre Firme spécialisée comme faisant partie du

logiciel de base et qui n'est utilisé que pour certaines taches ou

fonctions avec beaucoup de facilites, comme la copie, le tri, etc. Bref, c'est

un programme d'aide, tels que Partition Magic, NDD, DM.43

1.2.4.3 Logiciel d'application

Le logiciel d'application est constitué par les

différents programmes permettant de faire le traitement en

général. Ils sont réalisés par les informaticiens

de l'entreprise ou par des maisons spécialisées

(Progiciels).44

Il existe plusieurs sortes des logiciels d'application, entre

autres :

a. Logiciel de Système de Gestion de Base de

Données

Ensemble de logiciels Systèmes permettant aux

utilisateurs d'insérer, de modifier et de rechercher efficacement des

données spécifiques dans une grande masse d'informations (pouvant

atteindre quelques milliards d'octets) partagée par de multiples

utilisateurs.45

La gestion d'une Base de données est à la fois

complexe et diversifiée. Maintenir la structure et

l'intégrité des données, garantir l'accès aux

données en un temps minimum, gérer l'espace occupé de

manière optimale, protéger les données des effets des

accidents de toute nature, autoriser plusieurs centaines de programmes à

accéder aux mêmes données et à les modifier,

contrôler les accès selon les autorisations strictement

définies sont quelques-unes des fonctions qu'on attend des logiciels (ou

Système) de gestion de bases de données ou SGBD.46

b. Logiciel de langage de programmation

Permet de définir à l'ordinateur la nature des

opérations à effectuer et de designer l'adresse en mémoire

centrale, des données à traiter. Les instructions (ordres

élémentaires) sont écrites en pseudo-anglais constituant

in langage évolué.47

43 C. KIKUATI, op.cit

44 G. GARDARIN, Op.cit., p. 4

45Idem

46J.-L. HAINAUT,Bases de

données : Concepts, utilisation et développement, Ed. DUNOD,

2ième

édition, Paris, 2012, p. 155

47C. KIKUATI,

Op.cit., P.69

Page 29 sur 108

1.2.5. Les réseaux informatiques

1.2.5.1 Définition des concepts

C'est l'ensemble d'ordinateurs reliés entre eux

grâce à des lignes physiques et échangeant des informations

sous forme de données numériques (valeur binaire,

c'est-à-dire codées sous formes de signaux pouvant prendre de

valeur : 0 et 1).

1. Le concept réseau

Le réseau est un ensemble d'éléments de

même nature connecté les uns aux autres. Il permet ainsi de

partager des éléments matériels ou immatériels

entre chacun de ces éléments tout en respectant les règles

bien définies.

Il existe cependant plusieurs sorte de réseaux dont

nous pouvons citer quelques-uns : le réseau informatique, le

réseau téléphonique, le réseau électrique,

etc.

2. Le concept réseau informatique

Le réseau est un ensemble d'ordinateurs(ou de

périphériques) autonomes connectés entre eux et qui sont

situés dans un certain domaine géographiques. (Rziza Mohamed) Les

réseaux informatiques permettent aux utilisateurs de communiquer entre

eux et de transférer des informations. Ces transmissions de

données peuvent concerner l'échange de messages entre

utilisateurs, l'accès à distance à des bases de

données ou encore le partage des fichiers et autre ressources. (Prof

MIZONZA BANTIKO Dior)On distingue plusieurs types de réseau selon leur

taille(en termes de nombres de machines), leur vitesse de transfert des

données ainsi que leur étendu.

1.2.5.2. Types de réseau

On distingue plusieurs types de réseaux (privés)

selon leur taille(en termes de nombres de machines), leur vitesse de transfert

de données ainsi que leur étendue. Les réseaux

privés sont des réseaux appartenant à une même

organisation. On distingue trois catégories de réseau :

- LAN (Local Area Network)

- MAN (Metropolitan Area Network)

- WAN (Wide Area Network)

1. Les LAN (Local Area Network=réseau

d'entreprise)

C'est réseau local, constitué d'ordinateurs et

de périphériques reliés entre eux et implantés dans

une même entreprise, et à caractère privé. Il ne

dépasse pas généralement la centaine de machines et ne

dessert jamais au-delà du kilomètre. Le partage de données

est ici fréquent et les vitesses de transmissions vont de 10 à

100 Mb/s (mega-bits/seconde).

Page 30 sur 108

2. Les MAN (Metropolitan Area Network=Réseau

métropolitain ou urbain)

Correspond à la réunion de plusieurs

réseaux locaux (LAN) à l'intérieur d'un même

périmètre d'une très grande entreprise ou d'une ville par

exemple pouvant relier des points distants de10 à 25 Km. En

général le câble coaxial est le support physique le plus

utilisé dans ce type de réseau. Il existe alors une

interconnexion qui nécessite quelques matériels particuliers

conçus pour réunir ces différents réseaux et aussi

pour protéger l'accès de chacun d'eux suivant des conventions

préalables.

3. Les WAN (Wide Area Network=réseau grande distance)

Il s'agit cette fois d'un réseau multi-services

couvrant un pays ou un groupe de pays, qui est en fait constitué d'un

ensemble de réseaux locaux interconnectés. Un WAN peut être

privé ou public, et les grandes distances qu'il couvre (plusieurs

centaines de kms) font que les liaisons sont assurées par du

matériel moins sophistiqué (raisons financières) et le

débit s'en trouve un peu pénalisé.

Un réseau local est généralement

constitué d'ordinateurs reliés par un ensemble

d'éléments matériels et logiciels. Les différents

matériels permettant d'interconnecter les différents hots sont

les suivant :

- Routeur : est un équipement d'interconnexion de

réseaux informatiques permettant d'assurer le routage des paquets entre

deux réseaux ou plus enfin de déterminer le chemin qu'un paquet

de données va emprunter.

- Switch : est un pont (dispositif matériel permettant

de relier des réseaux travaillant avec le même protocole)

multiports. Il utilise un mécanisme de filtrage et de commutation

constituant à diriger les flux de données vers les machines les

plus appropriées, en fonction de certains éléments

présents dans de données.

- Câble : le câble permet de faire la liaison

entre deux ou plusieurs machines.

- Connecteur RJ45 : est une interface physique pour sertir le

câble de type paire torsadée.

Page 31 sur 108

- La carte réseau (appelée Network Interface

Card en anglais et notée NIC) : une carte réseau est

matérialisé par un ensemble de composants électroniques

soudés sur un circuit imprimé et les composants soudés

s'appellent une carte électronique, d'où le nom de carte

réseau.

Il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi

différentes structures de réseaux peuvent être d'une part

exploités localement, et d'autre part interconnectés pour en

élargir le périmètre d'exploitation.

1.2.5.3. Topologies des Réseaux

La topologie de réseau, autrement appelée

«structure de réseau», indique comment un réseau est

conçu ou présenté. On distingue deux familles de topologie

à savoir : la topologie logique et la topologie physique.

1.2.5.3.1. Topologie logique

Elle représente la manière dont les informations

circulent dans des supports des transmissions dans le réseau. Les plus

connues sont : la topologie Ethernet et la topologie Token-Ring

a. Topologie Ethernet

Ethernet (aussi connu sous le nom de norme IEEE 802.3) est

une technologie de réseau local basé sur le principe suivant :

Toutes les machines du réseau Ethernet sont connectées à

une même ligne de communication, constitué des câbles

cylindriques, des paires torsadées, des commutateurs, des

concentrateurs, des routeurs, etc.

b. Topologie Token ring

L'anneau à jeton (en anglais Token ring) est une

technologie d'accès au réseau basé sur le principe de la

communication au tour à tour, c'est-à-dire que chaque ordinateur

de réseau à la possibilité de parler à son tour.

C'est un jeton (un paquet de données), circulant en boucle d'un

ordinateur à un autre, qui détermine quel ordinateur a le droit

d'émettre des informations. Lorsqu'un ordinateur est en possession du

jeton il peut émettre pendant un temps déterminé,

après lequel il remet le jeton à l'ordinateur suivant.

Avantage : Un noeud peut tomber en panne sans affecter les

autres noeuds du réseau.

Page 32 sur 108

1.2.5.3.2. Topologies physiques

La topologie physique est l'arrangement physique des

équipements en connexion (ordinateur, scanneur, imprimante, routeur,

switch, etc.) Les architectures suivantes ont été effectivement

utilisées dans des réseaux informatiques grand public ou

d'entreprise. Il existe plusieurs modèles d'architectures au monde mais

nous essaierons de les évoqués un peu plus bas.

Parmi ces modèles des topologies nous pouvons citer :

a. Le réseau de type bus

Un réseau de type bus est ouvert à ses

extrémités. Chaque PC y est connecté par

l'intermédiaire d'un connecteur spécial. Certains

périphériques, comme des imprimantes, peuvent également

être directement reliés au réseau. Ils doivent alors

comporter une carte adaptateur réseau. A chaque extrémité,

le réseau est terminé par une résistance (appelé

bouchon) pour empêcher l'apparition des signaux parasites. L'exemple le

plus courant de ce type de réseau est l'internet.

Avantage : ce type de montage est simple à mettre en

oeuvre et peu couteux.

Désavantage : s'il y a rupture du câble, tout le

réseau tombe en panne.

b. Le réseau en étoile

Dans un réseau en étoile, chaque noeud du

réseau est relié à un contrôleur (ou hub) par un

câble différent. Le contrôleur est un pareil qui recevant un

signal des données par une de ses entrées, va retransmettre ce

signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont

connectés des ordinateurs ou périphériques, voir d'autres

contrôleurs.

Page 33 sur 108

Inconvénient : Ce type d'architecture est plus couteux

que les réseaux en bus et en anneau. En effet, la longueur du

câblage est importante, ce qui entraine un cout supplémentaire. De

plus le contrôleur est un élément relativement cher.

D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du

réseau de tous les noeuds qui y sont reliés.

c. Le réseau en anneau

Dans ce réseau possédant une topologie en

anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent

chacun à leur tour. C'est comme la topologie Token ring.

Avantage : elle offre deux chemins pour aller d'un point

à un autre ; en cas de rupture de câble, les informations

continues à circuler.

Inconvénient : Une panne sur le serveur bloque le

réseau.

Aucun de ces trois plans de câblage n'est idéal

et le choix de l'un ou l'autre sera influencé par des questions de cout,

de configuration du site auquel le réseau est destiné. Pour

optimiser le fonctionnement d'un réseau sans atteindre des couts

exorbitants, on peut utiliser conjointement plusieurs architectures. Les petits

réseaux sont souvent basés sur une seule topologie, mais les plus

grands réseaux peuvent inclure les trois types.

1.2.5.4. Architecture des réseaux 1. Le

réseau poste à poste

Le pair-à-pair ou poste à poste (traduction en

anglais peer-to-peer, souvent abrégé P2P), est un modèle

de réseau informatique

proche du modèle client-serveur où chaque client

est aussi un

serveur. Le pair-à-pair peut être

centralisé si la connexion passant par un intermédiaire

(passerelle par défaut) ou décentralisé (les connexions se

faisant directement). Il peut servir de fichiers à pair, à la

communication, etc.

Avantage : un cout réduit(les couts engendrés

par un tel réseau sont le matériel, les câbles et la

maintenance) ;une simplicité à toute épreuve ; chaque

client est en même temps serveur ; etc.

Page 34 sur 108

Inconvénients : ce système n'est pas du tout

centralisé, ce qui le rend très difficile à administrer ;

la sécurité est moins facile à assurer compte tenu des

échanges transversaux ; aucun maillon du système ne peut

être considéré comme fiable.

2. Le réseau client serveur

L'architecture client/serveur désigne de communication

entre plusieurs ordinateurs d'un réseau qui distingue un ou plusieurs

clients du serveur. Le modèle client/serveur est le résultat

d'adaptation successive des solutions techniques

et

organisationnelles aux besoins des entreprises.

La production de l'information est devenue un objectif

primordial dans plusieurs entreprises : les données du système

d'information doivent être disponibles depuis n'importe quel support

équipement, elles doivent être à jour mais aussi leur

localisation doit être transparente.

Ce concept client/serveur apparut dans les années 90

dans le but d'allier les avantages de l'informatique centralisée

(puissance et sécurité) et de l'informatique individuelle

(convivialité).

Avantages

- Des ressources centralisées : étant

donné que le serveur est un centre du réseau, il peut

gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par

exemple une base de données centralisée ;

- Une meilleur sécurité : car le nombre des

points permettant l'accès aux données est moins important ;

- Une administration au niveau serveur : les clients ayant peu

d'importance dans ce modèle, ils ont moins besoin d'être

administrés ;

- Un réseau évolutif : grâce à

cette architecture il est possible de supprimer ou rajouter des clients sans

perturber le fonctionnement du réseau et sans modifications majeurs.

Inconvénients

- Un coup élevé dus à la technique du

serveur ;

- Un maillon faible : le serveur est le seul maillon faible du

réseau client/serveur.

Fonctionnement

Un système client/serveur fonctionne selon le

schéma

suivant :

- Le client émet une requête vers le serveur

grâce à son adresse et port, qui désigne un serveur

particulier ;

- Le serveur reçoit la demande et répond

à l'aide de l'adresse de la machine client et son port.

Page 35 sur 108

3. Protocole TCP/IP

TCP/IP est une suite de protocoles. Le sigle TCP/IP signifie

«Transmission contrôle Protocole/internet Protocol» et se

prononce «T-C-P-I-P». Il provient des noms de deux protocoles majeurs

de la suite de protocoles, c'est-à-dire les protocoles TCP et IP.

TCP/IP représente d'une certaine façon

l'ensemble des règles de communication sur internet et se base sur la

notion d'adressage IP, c'est-à-dire le fait de fournir une adresse IP

à chaque machine du réseau afin de pouvoir acheminer les paquets

de données. Etant donné que la suite de protocoles TCP/IP a

été créée dans un but militaire, elle conçue

pour répondre à un certain nombre de critères parmi

lesquelles :

- Le fonctionnement des messages en paquets ;

- L'utilisation d'un système d'adresse ;

- L'acheminement des paquets sur le réseau (routage) -

Le contrôle des erreurs de transmission de données

TCP/IP regroupe globalement deux notions :

- La notion de standard : TCP/IP représente la

façon dont les communications s'effectuent sur un réseau ;

- La notion d'implémentation : l'appellation TCP/IP est

souvent étendue aux logiciels basés sur le protocole TCP/IP.

TCP/IP est en fin un modèle sur lequel les développeurs

d'applications réseau s'appuient.

Les applications sont ainsi des implémentations du

protocole TCP/IP. TCP/IP est un modèle en couches.

Le modèle TCP/IP est très proche OSI (en anglais

Open Systems Interconnections, «Interconnexion des systèmes

ouverts» modèle comportant sept couches : physique, liaison de

données, réseau, transport, session, présentation,

application) qui a été mis au point par l'organisation

internationale des standards (ISO, organisation internationale de

normalisation) afin de normaliser les communications entre

ordinateurs.48

48 D.MINZOZA, Réseaux Informatiques II, G3

Informatique de Gestion, ISIPA, Kinshasa, Feu Torrent, Novembre 2014,

p.14

Page 36 sur 108

CHAPITRE DEUXIEME

CADRE METHODOLOGIQUE ET CONNAISSANCE DE L'EXISTANT

Section 1 : étude préalable ou

étude d'opportunité

2.1.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le

fonctionnement du système existant en décortiquant, pas à

pas, les différents points focaux en vue d'une modélisation par

les dépendances fonctionnelles par la méthode merise.

Cette étude est très essentielle car c'est

d'elle que dépendra la compréhension du système

existant.

Dans cette section d'étude préalable, nous

allons nous consacrés à la structure existante, du point de vue

fonctionnement, des matériels utilisés, du personnel, ainsi que

des documents produits. Un diagnostic sera établis en fonction duquel

allons préconisés les solutions

2.1.2. Historique

CARPE DIEM Hôtel est une initiative individuelle de

Monsieur Emmanuel LINJANJA, dans le souci de contribué à la

révolution de la modernité et pour accomplir les projets qu'il a

longtemps prévus, il a mis en jeu ses propres moyens pour investir dans

son propre pays.

L'hôtel a ouvert ses portes depuis le mois d'Octobre

2009 et compte à présent deux sites opérant dont le second

a été inauguré en Décembre 2014.

A ce jour Monsieur Emmanuel LINJANJA reste l'unique

propriétaire de ces établissement hôtelier, l'entreprise

évolue sans le concours d'un sponsor, ni en partenariat.

2.1.3. Présentation de l'entreprise

CARPE DIEM Hôtel est une entreprise privée,

à caractère hôtelière situé en

République Démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa,

précisément dans la commune de LINGWALA.

CARPE DIEM Hôtel est doté de deux sites, dont les

deux se retrouvent dans la même commune et même quartier mais dans

de différentes avenues, l'un se trouvant sur KALEMBE LEMBE 205 et

l'autre sur KABAMBARE 255.

Page 37 sur 108

2.1.4. Objectifs de l'entreprise

Chaque entreprise fixe toujours des objectifs à

atteindre lors de son lancement dans le monde des affaires, c'est aussi le cas

de CARPE DIEM hôtel, ses objectifs sont les suivants :

+ Assurer un accueil très chaleureux aux touristes qui

viennent de l'étranger

+ Participer aussi à court terme au

développement du tourisme au niveau national

+ Réduire ce taux de chômage qui guette notre

pays en recrutant les personnels nécessaires

+ Avoir les personnels qui a les soucis de construire son pays

en apportant sa part de contribution au développement de ce beau pays

+ Faire de séjour de touristes un pur paradis

2.1.5. Nature juridique

L'établissement hôtelier CARPE DIEM Hôtel

est une société privée à responsabilité

limité, SPRL en sigle

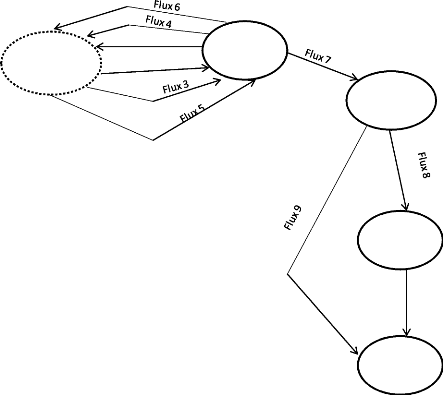

2.1.6. Organisation générale

La structure organisationnelle de CARPE DIEM Hôtel est

composée d'un ensemble ou groupe de personnes constitué pour

oeuvrer de manière ordonnée et structuré pour la suite

d'un ou plusieurs buts spécifiques, qui n'est rien d'autre que de Servir

et Satisfaire, tel est la devise de CARPE DIEM Hôtel

Cette organisation est composée de :

+ Président Directeur General

+ Gérant

+ Directeur technique

+ Chargé de logistique

+ Réception

+ Accueil

+ Service de restauration

+ Service d'hébergement

+ Service banquer

+ Service de sécurité

Page 31 sur 108

Directeur

Technique

GERANT

Réception

Accueil

Restauration

Sécurité

Hébergement

Banquer

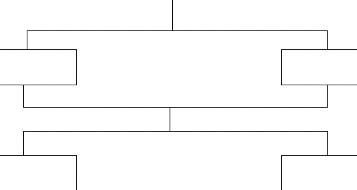

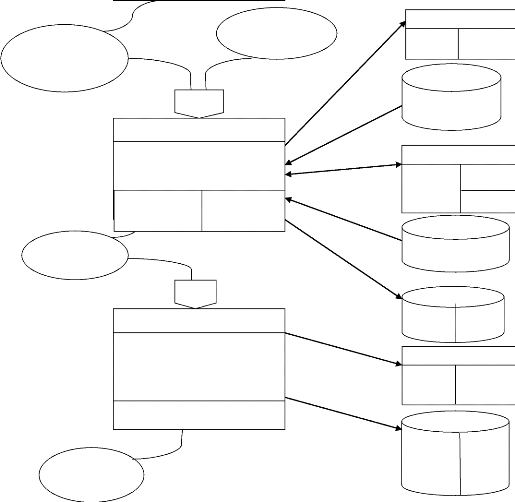

2.1.6.1 Organigramme de L'entreprise

|

Président Directeur

General

|

Page 34 sur 108

2.1.6.2. Description des tâches

a. Président Directeur General

L'autorité suprême de l'hôtel, il dispose

d'un large et immense pouvoir de décision.

b. Gérant

Il est chargé de la gestion journalière de tous

les services de l'hôtel et rend compte au Président Directeur

General, il est en effet le chef de tous les services, mais comme l'entreprise

dispose de deux sites, ce dernier s'occupe plus particulièrement du

premier site qui se trouve à KABAMBAR laissant en effet l'autre site en

charge du directeur technique.

c. Directeur Technique

Comme son titre l'indique, il s'occupe de tous les

équipements que disposent l'entreprise, assurant aussi le rôle de

second gérant dans l'autre site, en effet il fait le rapport journalier

et rend compte au gérant ou au PDG directement.

d. Directeur de Ressources Humaines

Le directeur de Ressources Humaines se charge du recrutement,

de la gestion de carrière du personnel et du li censément du

personnel de l'entreprise.

e. Chargé de logistique

Le chargé de logistique travaille en étroite

collaboration avec le Directeur Technique parce que, c'est lui qui

acheté et gère les équipements de l'établissement

(durée de vie).

f. Réception & Accueil

La réception et l'accueil sont les centres et le

miroir, de l'hôtel aux yeux des clients.

C'est ici que se déroule toutes les transactions,

accueil des clients, règlement des factures par les clients ...

Et ils sont en relation directe avec le directeur technique

pour le site 2 et le gérant pour le site 1 en fin de transmettre toutes

les informations.

Page 35 sur 108

g. Restauration

Ce service s'occupe de la restauration et de la nourriture donc

le fait de servir les plats aux convives.

Service d'hébergement

Il s'occupe de la préparation des locaux, de la gestion

des linges et de l'aménagement des tous les locaux.

h. Sécurité

Ce service a pour mission la sécurisation des biens et des

personnes, agents et clients de l'hôtel.

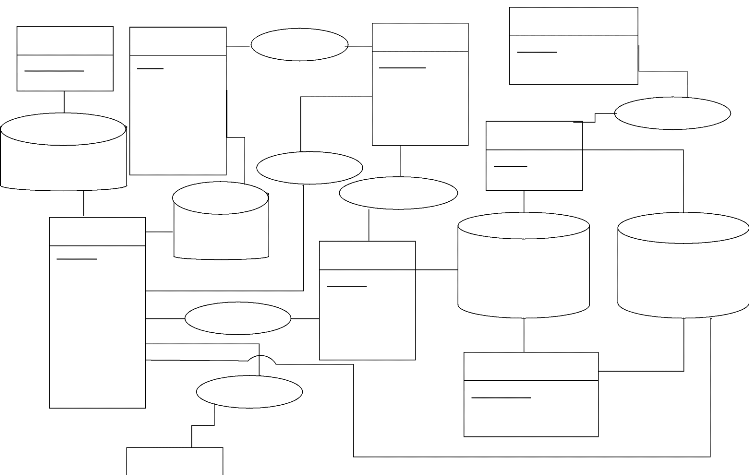

2.1.7. Schéma de circulation des informations

Un schéma de circulation des informations est la

représentation synthétique du cheminement des taches par un

traitement donné et à une périodicité

déterminée.

Il permet d'avoir une idée sur les documents

utilisés dans un système déterminé, leur provenance

et leur destination. Il est utile d'être clair et précis dans la

présentation des documents pour formuler des critiques et savoir s'il

s'agit d'un système centralisé ou décentralisé en

vue d'y apporter des modifications qui s'imposent. Le schéma de

circulation bien élaboré est l'image du système de gestion

de l'entreprise étudiée.

Page 36 sur 108

|

CLIENT

|

RECEPTIONISTE/ACCUEIL

|

DIRECTEUR

TECHNIQUE

|

GERANT

|

PDG

|

|

A

|

B

|

C

|

D

|

E

|

|

PRESENTATION DU CLIENT

|

A.1

|

B.6

|

C.2

|

C.2

|

|

A.1

|

|

|

|

|

RECEPTION DU RAPPORT

E.1

|

|

B.1

|

RECEPTION DU CLIENT

|

MENSUELC.1 RECEPTION DU RAPPORT MENSUEL

D.1

|

|

RECEPTION DU RAPPORT

|

|

JOURNALIER

|

|

|

|

|

TARIF

A.2 A.2

|

|

RECEPTION DU TARIF

A.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RAPPORT MENSUEL

C.2

|

|

RAPPORT ANNUEL

|

RECEPTION DU

RAPPORT ANNUEL & ETABLISSE MENT STATISTIQ

UE

|

|

P.I B.3

B.2

|

|

|

|

RECEPTION DE LA

PIECE D'IDENTITE

|

|

B.2

|

|

C.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RECEPTION DE LA

FICHE, REMPLISSAGE

|

|

|

REMISE DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENT

|

|

|

|

R.A

E.2

X

|

|

R M

x D.1 E.1

|

|

& PAYEMENT

A.3

|

|

B.3

|

|

|

|

|

|

|

FICHE

REMPLIE

B.4

|

B.6

|

|

E.1

|

|

|

FICHE A.3

RENS

A.3

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau stat

|

|

|

|

RECEPTION DE LA FICHE REMPLIE & ENREGISTREMENT DES

INFOS DANS LE CAHIER

|

|

|

D'ENREGISTREMENT

|

B.4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C.E

|

FICHE REMPLIE

|

|

|

|

RERECEPTION

|

|

X

|

B.5

|

|

FACTURE

|

A.4

|

|

|

|

|

|

FACTURE

X

|

Page 37 sur 108

|

|

B.4

|

|

|

|

|

|

FACTURATION

|

|

|

B.5

|

|

|

|

|

|

|

|

FAC

X A.4

|

|

|

|

RAPPORT JOURNALIER

|

|

B.6

|

|

|

|

|

Rap

C.1

|

|

Page 38 sur 108

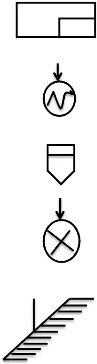

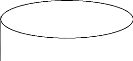

2.1.7.1. Symbole

Une tâche

Expression verbale

Document circulant

Document d'archivage

Document de classement

N

Document fixe

Renvoie au numéro

Page 39 sur 108

2.1.7.2. Narration

Les clients se présentent à la réception

pour l'hébergement et à l'accueil pour la réservation de

la salle polyvalente, l'agent se trouvent à ce poste lui donne tous les

renseignements possible sur un tarif, et si le client est

intéressé, l'agent vérifie la disponibilité par

rapport au demande du client.

Si la réservation est possible, le client donne à

l'agent sa pièce d'identité avec laquelle l'agent va tenir un

cahier d'enregistrement, en suite l'agent lui remettra un fiche de

renseignement à remplir, une fois la fiche de renseignement remplie,

l'agent le garde et enregistre les informations dans un cahier

d'enregistrement.

Le client paie auprès de l'agent pour confirmer sa

réservation, et l'agent lui établit une facture comme preuve de

paiement

A la fin de la journée, l'agent fait un rapport journalier

qu'il enverra au Directeur Technique, et le Dit=recteur technique à son

tour établira un rapport mensuel qu'il enverra au Gérant, et

enfin le gérant établira un rapport qu'il enverra lui aussi

à son tour au Président Directeur General, qui permettra au PDG

de faire un tableau statistique.

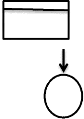

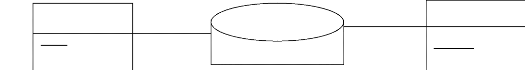

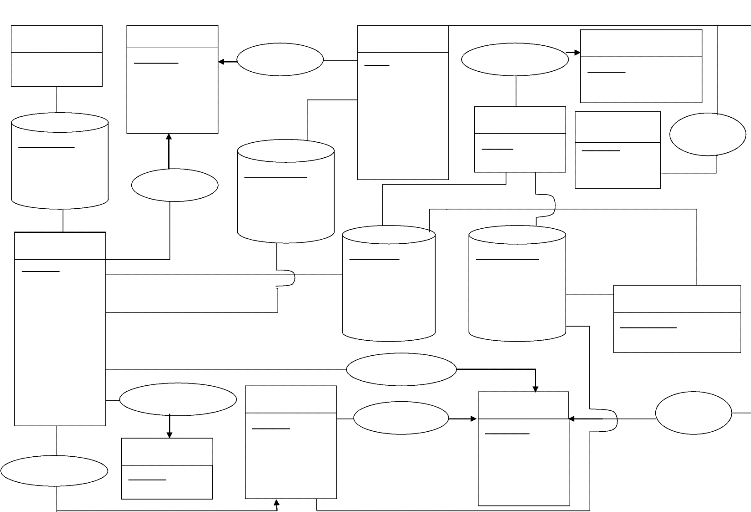

2.1.8. Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte a pour but de représenter les

flux d'informations entre l'organisation et les acteurs externes selon une

représentation standard dans laquelle chaque objet porte un

nom49

? L'organisation est représentée par un

rectangle

? Les acteurs externes sont représentés par des

ellipses en pointillés

Les flux d'informations sont représentés par des

flèches dont l'orientation désigne le sens du flux

d'information.

49

www.commentcamarche.net/contents/658-merise-modele-conceptuel-de-la-communication

CLIENT

ETABLISSEMENT DE LA FACTURE ET LA REMISE DE

LA

FACTURE

VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE

ETABLISSEMENT ET ENVOI DU RAPPORT

DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS

ENREGISTREMENT DU CLIENT

REMPLISSAGE DE LA FICHE

PRESENTATION DE TARIF

PAIEMENT

Page 40 sur 108

DIAGRAMME DE CONTEXTE

Page 41 sur 108

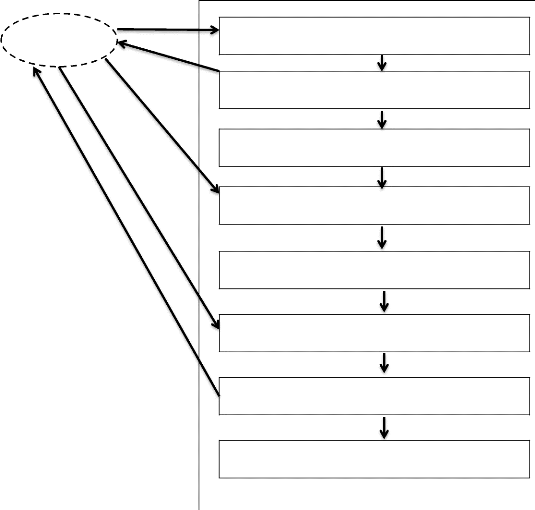

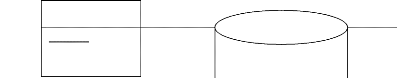

2.1.9. Diagramme de flux

Client

Flux 2

Flux 1

Réception

& accueil

Directeur technique

Gérant

PDG

Flux 10

Nous permet de démontrer comment les documents sont inter

changer entre diffèrent services

Page 42 sur 108

2.1.10. DESCRIPTION DES FLUX

|

FLUX

|

ACTEUR EMETTEUR

|

ACTEUR RECEPTEUR

|

DOCUMENT

|

DISTANCE

|

|

1

|

Client

|

Réception/accueil

|

|

#177; 2 m

|

|

|

2

|

Réception/accueil

|

Client

|

TARIF

|

#177; 2 m

|

|

3

|

Client

|

Réception/accueil

|

Pièce

d'identité

|

#177; 2 m

|

|

4

|

Réception/accueil

|

Client

|

Fiche de

renseignement

|

#177; 2 m

|

|

5

|

Client

|

Réception/accueil

|

Fiche

renseignement

& paiement

|

#177; 2 m

|

|

6

|

Réception/accueil

|

Client

|

Facture

|

#177; 2 m

|

|

7

|

Réception/accueil

|

Directeur

technique

|

Rapport

journalier

|

#177; 5 m

|

|

8

|

Directeur

technique

|

Gérant

|

Rapport

mensuel

|

#177; 1 km

|

|

9

|

Directeur

technique

|

PDG

|

Rapport

mensuel

|

#177; 1 km

|

|

10

|

Gérant

|

PDG

|

Rapport

annuel

|

#177; 5 m

|

Page 43 sur 108

2.1.11. Etude des documents utilisés 1. Fiche de

renseignement

a. Rôle ou utilité du document

La fiche de renseignement permet d'identifier le client qui fait

la réservation, elle contient les informations

énumérées ci-dessous :

b. Modèle du document Voir Annexe

c. Description du document

|

CODE RUBRIQUE

|

LIBELLE RUBRIQUE

|

TAILLE

|

NATURE

|

|

Nom

|

Nom

|

15

|

AN

|

|

Postn

|

Post-nom

|

15

|

AN

|

|

Pren

|

Prénom

|

15

|

AN

|

|

Fonct

|

Fonction

|

40

|

AN

|

|

Datnais

|

Date de naissance

|

10

|

Date

|

|

Lieunais

|

Lieu de naissance

|

10

|

AN

|

|

Adr

|

Adresse

|

50

|

AN

|

|

Nat

|

Nationalité

|

25

|

AN

|

|

Motif

|

Motif

|

100

|

AN

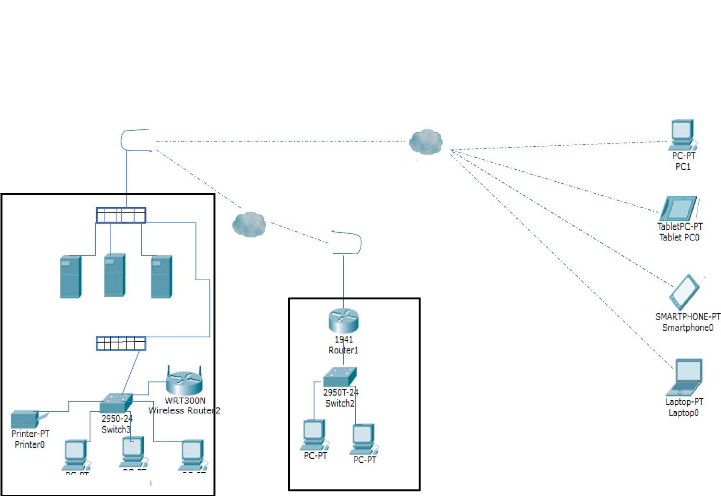

|

|

Tel

|

Téléphone

|

15

|

AN

|

|

Numcard

|

Numéro carte d'identité

|

20

|

AN

|

|

Nbrpersac

|

Nombre des personnes

accompagnées

|

5

|

N

|

|

Nomacc

|

Nom de personnes

accompagnées

|

15

|

AN

|

|

Qualac

|

Qualité de la personne

accompagnée

|

20

|

AN

|

|

Dursej

|

Durée du séjour

|

5

|

N

|

Page 44 sur 108

2. Facture

a. Rôle ou description du document utilisé

La facture permet au client d'avoir une preuve de paiement de sa

réservation

b. Modèle

Voir annexe

c. Description

|

Code rubrique

|

Libellé rubrique

|

Taille

|

Nature

|

|

N°fact

|

Numéro facture

|

5

|

N

|

|

Nomcli

|

Nom client

|

15

|

AN

|