|

ÉíÈÚÔáÇ

ÉíØÇÑÞãíÏáÇ

ÉíÑÆÇÒÌáÇ

ÉíÑæåãÌáÇ

République Algérienne Démocratique et

Populaire

íãáÚáÇ

ËÍÈáÇ æ

íáÇÚáÇ

ãíÜáÚÊáÇ

ÉÑÇÒæ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique

áÜÔáÇ

äÈ

ÉÈÜíÓÍ

ÉÜÚãÇÌ

íáÚæÈ

Université Hassiba Benbouali de Chlef

ÉÇíÍáÇ

æ ÉÚíÈØáÇ

ãæáÚ Éíáß

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Þ

ÇíÌæáæíÈáÇ

Département de Biologie

N° d'ordre : /20

MÉMOIRE

En vue de l'obtention du diplôme de

Master

Domaine : Sciences de la nature et de la vie

Filière

: science biologique.

Spécialité:Biologie Moléculaire

des Micro-organismes

Antibiorésistance des Bacilles à Gram

négatif non fermentants responsables des mammites en élevage

Bovin

Présenté par :

? SAHLI SALIHA .

? MENACER KHEDIDJA.

Soutenu publiquement le : 22/06/2022. Devant le jury:

Mr Sebaihia.M PROF

Université Hassiba Benbouali de Chlef Présidente

Mm Souna.D

Université Hassiba Benbouali de Chlef Encadreur :

MCA

Mm Ziani .M

Université Hassiba Benbouali de Chlef Examinatrice

MCA

Mr El salhi .M

Invité

Chlef

Vétérinaire

Année universitaire : 202119/2022

Remerciement

Louange à DIEU de nous avoir accordé la

santé et les moyens de réaliser ce travail.

En premier lieu,

nous tiens à remercier vivement madame Souna Djahida

Docteure,

à l'Université de Chlef, Directrice de thèse, qui nous

avons honoré d'avoir

Accepté l'encadrement de ce travail, en

étant toujours prêts à répondre à nos

interrogations

Et à soutenir notre travail.

En témoignage

de notre reconnaissance.

Nous remercions vivement ...

Monsieur Sebaihia

Mohammed, Professeur, à l'Université de Chlef, d'accepter

La

présidence de notre jury de thèse, Hommages

respectueux.

Madame Ziani M, Docteure, à l'Université de

Chlef, d'avoir accepté d'examiner notre thèse,

Sincères

remerciements.

Monsieur El Salhi Mohammed, Docteur en médecine

vétérinaire, qui nous

a fait l'honneur d'être membre de

notre jury de thèse et pour ces conseils et son aident du

travaille

au niveau des Fermes, Sincères remerciements.

Nous tiens à exprimer notre reconnaissance au

Laboratoire pédagogique de biologie moléculaire

au Travers

d'ingénieure madame, Mekrafe S pour leurs accueils, qualité

humaine, et les moyens de

mener à bien ce travail.

Nous remercie

tous les éleveurs des bovins laitier dans la wilaya de chlef pour nous

aident de faire

ce travail.

Nous remercie très sincèrement

tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la

réussite

De ce travail..

Dédicace

Au nom de Dieu le Miséricordieux

D'abord

et avant tout je remercie ALLAH de réussi à compléter ce

travail.

JE DEDIE CE MODESTE TRAVAIL

À ma maman, pour toute la

complicité qui nous unie, depuis mon enfance

jusqu'à ce jour.

Ce travail est une maigre récompense à ce que je te

dois.

À mon cher Papa «M'hammed», tu es toujours

présent dans ma vie et je

T'aime beaucoup.

A ma binôme

Khadidja

À mes soeurs : Rokaya ,Rahma

À mes chers amies:

Saida; Fatima ; Douae; Chiama; Imane, Chanaz, Ikram

À toute ma

famille et tous mes collègues sans exception.

Dédicace

ááå

ÏãÍáÇ

Tous mes remerciements et mes appréciations

seront À ma mère l'être le

plus cher de ma vie

À mon père qui

m'a fait de moi une femme

À l'honnête Saliha ma cher

binôme, amie et soeur

À mes cher soeurs Fatima Rafika et

surtout Djihane

À mon cher frère Abd El Basset et les petits

de la famille Menacer

Meriem El Batoul et Youssef

À mes chers

amies :Houria, Djamila, Yasmine, Wafa, Siham et Wafa

À tous ma

famille surtout ma tante Fatma et mon oncle Ahmed

À tous mes

collègues sans exception

Enfin, à tous ceux qui ont

collaboré à la réalisation de ce travail,

en

guise

De reconnaissance

I

ÕÎáã

ÕÎáã

ÊÇíÕÚáá

ÉíÑíÊßÈáÇ

ÉãæÇÞãáÇ

ÏíÏÍÊá

ÉÓÇÑÏáÇ åÐå

ÏåÊ ÇÐá

ãáÇÚáÇ

ìæÊÓã ìáÚ

íÆÇÐÛáÇ

äãáÇ áßÇÔã

äíÈ äã ÚÑÖáÇ

ÈÇåÊáÇ ÍÈÕ

Ç ÉÏã .áÔáÇ

ÉíáÇ æ í

ÉÈæáÍáÇ

ÑÇÞÈáÇÈ

ÕÇÎáÇ ÚÑÖáÇ

ÈÇåÊáÅÈ

ÉÈÇÕáÅÇ äÚ

ÉáæÄÓãáÇ æ

ÒæÊßáÇá

ÉÑãÎã ÑíÛáÇ

ãÇÑÞáÇ

ÉÈáÇÓáÇ

ÉÈæáÍ ÉÑÞÈ 200

ìáÚ ÉÑíÎáÇ

åÐå ÊãíÞ

.ÉíÑÇÌáÇ

ÉäÓáÇ äã áíÑ

ÑåÔ ÉíÇÛ ìáÅ

íÑí ÑåÔ äã

ÉíÇÏÈ ÑåÔ

ÉËáÇË ÊáãÔ

ÉÓÇÑÏáÇ äã%63

ÏíÏÍÊ ãÊ .

áÔáÇ ÉíáÇæ

áãÇß ìáÚ

ÉÚÒæã

ÉÚÑÒã 29 äã

ÊÇäíÚáÇ ÐÎ

ãÊ .ÉÚÇÖÑáÇ

ÉÑÊ ááÇÎ

ÉáÊÎã

ÊáÇáÇÓ ÉÏÚ

äã ÕÇÎáÇ

ØÓæáÇ ìæÊÓ ã

ìáÚ

ÉíÈÇÌíÅ

ÉäíÚ %50.93 äÚ

íÑíÊßÈáÇ

áíáÍÊáÇ

Ôß.ÇíäÑæíáÇß

ÑÇÈÊÎÅ äÚ

ÉÌÊÇäáÇ

ÉíÈÇÌíáÇÇ

ÊáÇÇÍáÇ

ÇåÚÈÊÊ)%50( Burkholderia cepacia

ÉááÇÓáÇ

ÈáÛÊ

ÉáæÒÚãáÇ

ÊÇíÕÚáÇ äã% 21.87

äíÈ äã .

ãÇÑÞáÇ

ÉÈáÇÓáÇ

ÊÇíÕÚáÇÈ äã

äíÊááÇÓ )%21?42(Pseudomonas

aeroginosa äã ÊáÇáÇÓ

ËáÇË Çåäã)%42,8

)PseudomonasÊáÇ áÇÓ äã

ÉÏÍÇæ

ÇíÑíÊßÈ ìáÅ

ÉÇÖáÅÇÈ )%7?14(Pseudomonas

fleurescen äã ÉááÇÓ æ

)% 14?28(Pseudomonas luteola

ÑÇÔÊäáÇÇ

ÞíÑØ äÚ

ÉíæíÍáÇ

ÊÇÏÇÖãáá

ÉíÑíÊßÈáÇ

ÉíÓÇÓÍáÇ

ÑÇÈÊÎÇ ãÊ

.)%7?14(Chryseobacteruim indologène

ÉááÇÓ

ÉÓÑÏãáÇ

ÉíæíÍáÇ

ÊÇÏÇÖãáá

ÈáÛ áÈÇÞã

ÉíÑíÊßÈáÇ

ÉãæÇÞãáÇ

ÉæÞ ÌÆÇÊäáÇ

ÊÏß ËíÍ

äæÊäíå

ÑÇíáã

íÒæáíÌáÇ

ØÓæáÇ ìæÊÓã

ìáÚ ÒæÊßáÇá

ÉÑãÎã ÑíÛáÇ

ãÇÑÞáÇ

ÉÈáÇÓáÇ

ÊÇíÕÚáá

ÉíäíÌáÇ

ÉíÕÇÎáÇ ÊÏß .

ÇíÑíÊßÈáÇ

áßá ÉíÓÇÓÍ

ÑåÙ íÐáÇ

äíÓÇßíãáÇÇ

ÁÇäËÊÓÇÈ

.ÉíÑíÊßÈ

ÊáÇáÇÓ

ÉÚÈÑ ÏäÚ bla VIM

ÊÇíãíäíÈÇÈÑßáÇ

ÉáÆÇÚáá

ãæÇÞãáÇ

ãíÒäáÅá

ÉÑÔãáÇ

ÉíËÇÑæáÇ

ÉãæáÚãáÇ

ÏæÌæ

ÉÑãÎã

ÑíÛáÇ

ãÇÑÞáÇ

ÉÈáÇÓáÇ

ÊÇíÕÚáÇ

ÉíæíÍáÇ

ÊÇÏÇÖãáá

ÉíÑíÊßÈáÇ

ÉãæÇÞãáÇ

áÔáÇ ÑÇÞÈáÇ

ÚÑÖáÇ

邌懂 :

ÉíÍÇÊãáÇ

ÊÇãáßáÇ

ÒæÊßáÇá

Résumé

RESUME

La mammite est devenue un problème de

sécurité alimentaire à travers le monde. Le présent

travail a pour but d'étudier l'Antibiorésistance des bacilles

à Gram négatif non fermentants responsables de mammites en

élevages bovins laitiers dans la wilaya de Chlef. L'étude a

été réalisée pendant 3 mois sur 200 vaches

laitières en période de lactation de différentes races

chez 29 fermes de bovins. La positivité du California mastitis test

(CMT) est constatée dans 63% des cas. L'examen bactériologique a

révélé un pourcentage d'échantillons positifs de

50,39% sur milieu des bacilles à Gram négatif. 21,87% des isolats

sont des bacilles à Gram négatif non fermentants, avec une

dominance de l'espèce Burkholderia cepacia (50%),suivi

par les espèces du genre Pseudomonas avec 42,85% (trois souche

Pseudomonas aeroginosa (21,28%), 2 souches Pseudomonas luteola

(14,28) et une souche Pseudomonas fleurescens (7,14%)) et une

souche de Chryseobacteruim indologène (7,14% ).Le test de

sensibilité aux antibiotiques a été réalisé

par la méthode de diffusion sur gélose Muller-Hinton

vis-à-vis de sept antibiotiques : Les résultats montrent une

forte résistance vis-à-vis de la plupart des antibiotiques

testés sauf pour l'amikacine qui présente une sensibilité

totale .La caractérisation génotypique d'antibiorésistance

des bacilles à Gram négatif non fermentants a confirmé la

présence du gène bla VIM chez quatre souches.

la mise en place de programme de contrôle de la mammite

contagieuse et de biosécurité est essentielle dans les troupeaux

laitiers en Algérie.

II

Mots Clé : Mammite ,Bovins, Chlef,

Antibiorésistance, Bacilles à Gram négatif non

fermentants

Abstract

Abstract

Mastitis has become a food safety problem throughout the

world. The present work aims to study the antibiotic resistance of

non-fermenting Gram-negative bacilli responsible for mastitis in dairy cattle

farms in the wilaya of Chlef. The study was carried out during 3 months on 200

lactating dairy cows of different breeds in 29 cattle farms.The positivity of

the California mastitis test (CMT) was found in 63% of cases. Bacteriological

examination revealed a percentage of positive samples of 50.39% on

Gram-negative bacilli medium. 21.87% of the isolates were non-fermenting

Gram-negative bacilli, with a dominance of Burkholderia cepacia

species (50%), followed by species of the genus Pseudomonas with 42.85%

(three Pseudomonas aeroginosa strains, 2 Pseudomonas luteola

strains and one Pseudomonas fleurescens strain) and one

Chryseobacteruim indologen strain (7.14%). Antibiotic susceptibility

testing was performed by the Muller-Hinton agar diffusion method against seven

antibiotics: The results show a high level of resistance against most of the

antibiotics tested except for amikacin which is fully susceptible. Genotypic

characterization of antibiotic resistance in non-fermenting Gram-negative

bacilli confirmed the presence of the bla VIM gene in four strains. The

implementation of contagious mastitis control and biosecurity programs is

essential in Algerian dairy herds.

III

Key words: Mastitis, Bovine, Chlef, Antibiotic

resistance, Non-fermenting gram-negative bacilli.

Table des Matières

TABLE DES MATIERES

ÕÎáã 4

RESUME...................................................................................................4

ABSTRACT................................................................................................

III

LISTE DES ABREVIATION 4

LISTE DES ANNEXES 4

LISTE DES FIGURES 4

LISTE DES TABLEAUX 4

INTRODUCTION..........................................................................................

01 PARTIE 01 : PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE 01: BACILLES GRAM NEGATIF NON FERMENTANTS

1. Généralité sur les bacilles Gram

négatif non fermentants.............................................

04

1.1. Définition des bacilles à Gram négatif

non fermentants (BGN nf) 04

1.2. Caractères morphologiques et culturaux 04

1.3. Principaux germes isolés ... 05

1.3.1. Pseudomonas

aeruginosa...........................................................................

05

1.3.2. Acinetobacter 05

1.3.3. Brucella 06

1.3.4. Le Complexe Burkholderia cepacia

06

1.3.5. Stenotrophomonas maltophilia

08

1.3.6. Chryseobacterium indologenes

08

CHAPITRE 02 : MAMMITES EN ELEVAGE BOVIN LAITIER

1. Généralités sur les mammites des bovins

laitiers......................................................11

2. Différentes mammites rencontrées en

élevage bovin laitier.......................................11

2.1. Mammites

Latentes....................................................................................

11

2.2. Mammites

Subcliniques.................................................................................

11

2.3. Mammites

cliniques....................................................................................

12

2.3.1. Mammites

aiguës.......................................................................................

12

2.3.2. Mammites

suraiguës....................................................................................

12

Table des Matières

2.3.3. Mammite chronique .. 13

3. Etiologie des mammites rencontrées en

élevage du bovins Laitiers 13

4. Bactéries Mammo-pathogènes (agents

pathogènes responsables de mammites) .. 13

5. Principaux facteurs de risques 15

6. Diagnostic des Mammites en élevage bovin laitier

16

6.1. Le Taux cellulaire du Tank TCT 16

6.2. Le CCSI ou Comptage Cellulaire Somatique Individuelle

16

6.3. Le Test CMT ou Test de Mammite de Californie 16

6.4. D'autres tests de détection de mammites 16

7. Guérison spontanée 17

8. Traitement . 17

9. Effets de la mammite sur la santé humaine 18

CHAPITRE 03 : ANTIBIORESISTANCE

1. Antibiotiques 19

1.1. Définition des antibiotiques 19

1.2. Classification et action des antibiotiques 19

1.3. Les antibiotiques en médecine

vétérinaire 21

1.4. Antibiothérapie des Mammites en élevage

bovins laitiers dans le monde 22

1.4.1 Traitement antibiotique des vaches en lactation 22

1.4.2 Traitement antibiotique des mammites en première

intention 22

1.4.3 Plans de traitement au Tarissement 22

1.4.4 Antibiotiques utilisables en lactation 22

1.4.5 Antibiotiques utilisables au tarissement 22

2. Antibiorésistance 23

2.1. Types de résistance 23

2.1.1. Résistance naturelle 23

2.1.2. Résistance acquise 23

Table des Matières

2.1.3. Résistance croisée et

co-résistance ... 24

2.2. Vois d'acquisition des gènes de résistance

. 24

2.3. Antibiorésistance chez certain bactéries

à Gram négatifs non fermentants . 24

2.3.1. Pseudomonas aeruginosa 24

2.3.2 . Acinetobacter baumannii 25

2.3.3 . Chryseobacterium indologenes 25

2.4 . Utilisation des antibiotiques chez les animaux et le

développement de la résistance 25

PARTIE 02 : PARTIE EXPERIMENTALE

1. Matériel . 28

1.1. Animaux 28

1.2. Fiche d'enquête . 30

1.3. Matériel de prélèvements 30

1.4. Matériel de Laboratoire 30

1.3.1. Milieux de culture 30

1.3.2. Tests biochimiques et réactifs . 30

1.3.3. Solutions .. 30

1.3.4. Enzymes, Tampons et amorces 31

1.3.5. Antibiotiques 31

2. Méthodes .. 31

2.1. Prélèvements 31

2.2. Test de mammite de Californie (CMT) 32

2.3. Enrichissement 32

2.4. Isolement et purification 32

2.5. Conservation des souches 33

2.6. Coloration de Gram 33

2.6.1. Principe 33

2.6.2. Technique 33

2.6.3. Lecture ... 34

Table des Matières

2.7. Test d'oxydase 34

2.7.1. Principe 34

2.7.2. Technique 34

2.8. Galerie API 20NE 34

2.8.1 Principe 34

2.8.2. Technique 34

2.8.3. Lecture .. 35

2.9. Antibiogramme 35

2.9.1. Principe 35

2.9.2 Technique . 36

2.9.3. Lecture 37

2.10. Recherche de gènes de résistance par PCR

37

2.10.1. Extraction de l'ADN par Choc thermique 37

2.10.2. Dosage d'ADN par la spectrophotométrie 37

2.10.3. Amplification de l'ADN par PCR 38

2.10.4. Electrophorèse sur Gel d'agarose .. 39

PARTIE 03 : RESULTATS

1. Prélèvement 43

2. Identification des Germes responsable de mammites 49

3. Antibiorésistance des bacilles à Gram

négatif non fermentants . 54

4. Dosage d'ADN par spectrophotométrie 55

5. Recherche des gènes de résistance 57

PARTIE 04 : DISCUSSION 59

CONCLUSION 63

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 67

ANNEXES

IV

Liste des Abréviations

LISTE DES ABREVIATIONS

AK : Amikacine

AR : action rapide.

ATM : Aztréonam

BET : Bromure d'éthédium

BGN : Bacilles à Gram négatif

BGNF : Bacilles à Gram négatif

fermentants

BGNnF : Bacilles à Gram négatif

non fermentants

CA-SF : Comité de l'Antibiogramme de la

Société Francaise de Microbiologie

CAZ :

Céftazidime

CCSI : Comptage Cellulaire Somatique

Individuelle

CIP : Ciprofloxacine

CMT : California mastitis test

GNI : Gélose Nutritive Incliné

HL : hors lactation.

IMP : Imipénème

LA : longue action

MCF : McFarland

MH : Mueller-Hinton

NiT : Nitrate

PLP : penicillin binding proteins

PM : Poids moléculaire

PRL : Pipéracilline

QAD : Quartier Antérieur Droit

QAG : Quartier Antérieur Gauche

QPD : Quartier Posterieur Droit

QPG : QuartierPosterieur Gauche

R : Résistane

S : Sensible

TAE : Tris Acide Acétique Glacial EDTA

V

Liste des Abréviations

TCC : Ticracilline / Acide clavulanique

TCT : Taux cellulaire du Tank

TDA : Tris Acide Acétique Glacial

EDTA

UV : Ultra-Violet

VI

Liste des Annexes

LISTE DES ANNEXES

Annexe 01 Questionnaire

Annexe 02 Compositions chimiques des milieux

de culture

Annexe 02 Tableau de lecture API 20 NE

Annexe 03 Comité de l'antibiogramme de

la société française de microbiologie

Annexe 04 Tableau de préparation de

tampon TAE

Annexe 05 Catalogue d'identification de

Galerie API 20NE

Annexe 06 Résultats d'antibiogramme

VII

Liste des Figures

LISTE DES FIGURES

Figure 01. Cibles des principaux

antibiotiques . 19

Figure 02. Cycle de? lactame . 20

Figure 03. Classification des?-lactamines ...

21

Figure 04. Voies d'acquisition de

résistance aux antibiotiques 24

Figure 05. Localisation géographique

de différentes fermes dans la wilaya de Chlef . 28

Figure 06. Disposition des antibiotiques sur

les boîtes d'antibiogrammes .. 37

Figure 07. Test CMT positif du lait .. 44

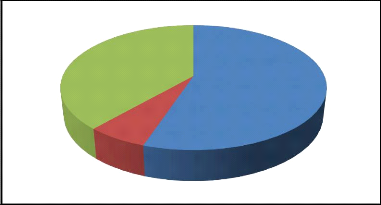

Figure 08. Résultat de CMT de 200

vaches laitières 44

Figure 09. fréquence de mammites en

fonction des mois de prélèvements .. 45

Figure 10. Fréquence de mammites en

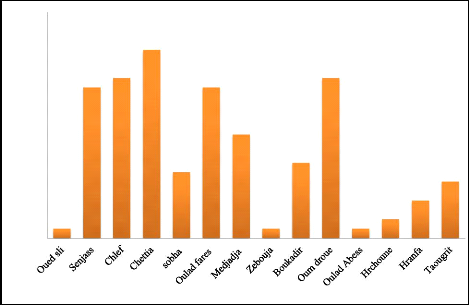

fonction des communes de la wilaya de Chlef 45

Figure 11. Fréquence des cas de

mammites en fonction de stade de lactation .. 46

Figure 12. Fréquence de mammites en

fonction de rang de lactation . 46

Figure 13. Fréquence de mammites en

fonction de l'Age de bovins 47

Figure 14. Fréquence de mammites en

fonction de déférentes races des bovins 47

Figure 15. Fréquence de mammites en

fonction de l'état des étables 48

Figure 16. Fréquence de mammites en

fonction du Score d'hygiène de vache . 48

Figure 17. Résultat des

échantillons des prélèvements analysés 49

Figure 18. Répartition des bacilles

à Gram négatif .. 49

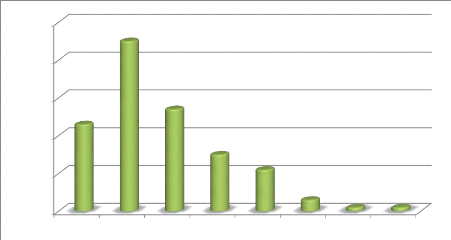

Figure 19. Répartition des

espèces identifiées . 50

Figure 20. Aspects des colonies des BGNnFsur

milieu Mac Conkey 52

Figure 21. Résultat de la coloration

de Gram . 52

Figure 22. Test oxydase positif . 53

|

Figure 23. Identification biochimique des BGNnF

par les Galerie API 20 NE et API

20E

|

54

|

Figure 24. Profil d'antibiogramme de P.

aeruginosa.................................................. 55

Figure 25. Pourcentage de Résistance

des bacilles à Gram négatif non fermentants aux

des antibiotiques 56

Figure 26. Résultats de la PCR

blaTEM 57

Figure 27. Résultats de la PCR

blaVIM 58

VIII

Liste des Tableaux

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 01. Déférentes

espèces de complexe

B.cepacia............................................. 07

Tableau 02. Principaux caractéristiques

des bactéries contagieuses et environnementales retrouvées dans

les infections intra-mammaires chez la vache

laitière 14

Tableau 03. Type d'activité et

modalités d'action des principales classes

d'antibiotiques 20

Tableau 04. Liste des fermes

sélectionnée pour prélèvements . 29

Tableau 05 Lecture et interprétation du

test CMT 32

Tableau 06. Produits du mix pour la PCR 38

Tableau 07. Les amorces

d'oligonucléotidiques utilisées pour la PCR 38

Tableau 08. Subdivision des

Prélèvement réalisé dans les communes de wilaya de

chlef 43

Tableau 09. Fréquence des isolats

identifiée 50

Tableau 10. Répartition des

espèces identifiées en fonction de site de

prélèvement 51

Tableau 11. Résultats de dosage d'ADN par

spectrophotomètre 57

1

Introduction

Introduction Général

Une mammite est une inflammation d'un ou de plusieurs

quartiers de la mamelle, provoquée majoritairement par une infection

bactérienne. Elle se rencontre généralement chez les

vaches en lactation (Gambo et Agnem, 2001). Elle a bien

évidemment un impact financier pour l'éleveur (lait non produit

ou non commercialisé, réforme des vaches incurables, et

coût des soins) mais aussi un impact sur la santé publique par

l'utilisation quasi systématique d'antibiotiques.

L'Algérie est le premier consommateur laitier du

Maghreb et le troisième importateur mondial de la poudre de lait

après l'Italie et le Mexique. La consommation moyenne de lait est de 147

L/habitant/an (Hamlaoui, 2017). Les effectifs bovins

représentent 1,9 millions de têtes dont 52% de vaches

laitières en Algérie (Ferreira et al.,

2013).

Considérant les vaches produisent environ 84 % de la

production mondiale totale de lait, la mammite bovine menace l'industrie

laitière notamment en raison de son incidence et de son impact

économique sur la production et la qualité du lait

(Halasa et al., 2007). Elle représente aussi le premier

poste de consommation d'antibiotiques avec deux traitements par vache et par an

en moyenne, et la première source de pollution du lait par des

antibactériens (Barrot Debreil, 2008).

La mammite, problème radicale qui apparait dans chaque

élevage de bovin (Descoteaux, 2004), il s'agit d'une

inflammation intra-mammaire dont l'origine la plus fréquente est la

pénétration d'une bactérie dans un quartier par le canal

du trayon (Remy, 2010). Ces maladies multifactorielles se

rencontrent généralement chez les vaches en lactation

(Frihi et Hadjadj, 2019). La principale cause de la mammite

est l'invasion et la colonisation de la glande mammaire par des agents

pathogènes opportunistes (Keane, 2019 ; Burvenich et al.,

2003).Ces derniers recourent à stratégies originaux

pour persister dans la glande mammaire, comme la formation de biofilm

(Melchior, 2011). Parmi ces pathogènes, les bacilles

à Gram négatif non fermentants (pathogènes mineures)qui

possèdent un niveau de résistance naturelle élevé

d'une part, en relation avec différents mécanismes de

résistance : sécrétion d'enzymes,

imperméabilité membranaire et efflux et d'autre part, leurs

capacité d'acquérir de nouveaux mécanismes de

résistance (Lepape, 2007). L'émergence rapide de

la résistance bactérienne aux nouveaux composés

antimicrobiens soulève des inquiétudes concernant la

stratégie de traitement des infections causées par ces

pathogènes.

La plupart des élevages en Algérie ne sont

soumis à aucun contrôle laitier régulier, par

conséquent, la fréquence des mammites cliniques et subcliniques

est élevée (Beroual, 2003). Pour cela notre

objectif de travail est de rechercher la présence des bacilles à

Gram négatif non fermentants responsable de mammites en élevage

bovin au niveau de différentes fermes dans la wilaya de Chlef.

2

Introduction

Ainsi, d'étudier la sensibilité des souches

isolées vis-à-vis de différentes familles d'antibiotiques

selon les étapes suivantes:

> Réalisation des prélèvements aux

niveaux de 33 fermes dans la wilaya de Chlef ;

> Détection rapide des mammites par le Test CMT;

> Isolement et purification des bacilles à Gram

négatif non fermentants responsables de

mammites ;

> Identification des souches par galerie API 20NE et API 20 E

;

> Détermination de profil d'Antibiorésistance

des germes isolés par antibiogramme ;

> Recherche des gènes de résistance (blaTEM

et blaVIM) de quelques souches sélectionnées.

3

4

Chapitre 01 : Bacilles à Gram négatif non

fermentant

2. Généralité sur les bacilles

à Gram négatif non fermentants 2.1. Définition des

bacilles à Gram négatif non fermentants (BGNnf)

Les bacilles Gram-négatifs non-fermentaires (BNGnf)

sont un groupe hétérogène de microorganismes

aérobies strictes, qui n'ont pas la capacité de fermenter les

hydrates de carbone pour obtenir de l'énergie (Deliberali et

al., 2011; Radice et al., 2011). Ces organismes sont

omniprésents dans la nature, notamment dans le sol et l'eau. Dans

l'environnement hospitalier, ils peuvent être isolés à

partir d'instruments tels que les humidificateurs des machines à

ventilation, les matelas et d'autres équipements ainsi qu'à

partir de la peau des corps médicales Ils sont apparus comme

d'importants pathogènes opportunistes dans la population croissante de

patients immunodéprimés (Mellmann et al.,

2009), chez les animaux ces derniers sont pathogènes (exemple :

Pseudomonas aeruginosa) (Avril et al .,

2000).

Il existe plus de 120 espèces classées comme

pathogènes, parmi lesquelles Pseudomonas aeruginosa,

Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia et

Burkholderia cepacia (Deliberaliet al., 2011;

Radice et al., 2011).

Parmi les bacilles à Gram négatif, 10 à

15% sont des BNGnf dont les 3/4 appartiennent à l'espèce

Pseudomonas aeruginosa. Les autres espèces appartiennent aux

genres: Stenotrophomonas, Burkholderia, Acinetobacter et Achromobacter

(Martin, 2011).

Ces bactéries acquièrent une résistance

élevée à une grande variété de

médicaments, notamment les pénicillines, les

céphalosporines, les aminoglycosides, les tétracyclines, les

fluoroquinolones, le trimétropim-sulfaméthoxazole, les

carbapénèmes et les polymixines (Grillo et al.,

2013).

L'analyse du degré de sensibilité et de

résistance des bacilles Gram négatif non fermentants est

essentielle pour une meilleure compréhension de

l'épidémiologie des infections causées par ces

microorganismes, en plus de contribuer à la proposition de nouveaux

schémas thérapeutiques pour les combattre plus

efficacement (Menezes et al.,2004 ; McGowan,2006 ;Pontes

et al.,2006).

2.2. Caractères morphologiques et culturaux

Les bacilles à Gram négatif se présentent

sous forme de bacilles longs et fins à extrémité

effilée `Bâtonnets' (Pseudomonas) (Hafiane et

Ravaoarinoro, 2008), mais également sous forme de diplobacilles

à extrémité arrondie avec des formes coccoïdes

`coccobacilles' et longues (Acinetobacter) (Doughariet al.,

2011). Ils sont mobiles grâce à la présence d'un

flagelle (Pseudomonas) (Hafiane et Ravaoarinoro, 2008), ou

immobile (Acinetobacter) (Roca et al., 2012).

5

Chapitre 01 : Bacilles à Gram négatif non

fermentant

En général, les bacilles à Gram

négatif non fermentants croissent sur milieux simples comme la

gélose Trypto-Caséine Soja (TSA) et la gélose

lactosée de Drigalski. Certaines de ces bactéries

élaborent des pigments :

? La pyocyanine, pigment bleu-vert, de Pseudomonas aeruginosa

;

? Des pigments allant du jaune pâle au jaune orangé

peuvent être produits par diverses espèces au

sein des genres Pseudomonas, Flavobacterium et Xanthomonas

(Diop, 2001).

2.3. Principaux germes isolés

2.3.1. Pseudomonas aeruginosa

Ce sont des bacilles à Gram négatif,

aérobies stricts, possèdent une oxydase, non fermentaires,

mobiles par une ciliature polaire, respirant ou non les nitrates, oxydant ou

non le glucose. Les espèces les plus fréquemment isolées

en milieu médical sont : Pseudomonas aeruginosa,

Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas fluorescens et

Pseudomonas putida (Schuster, 2001).

Ces bactéries occupent des niches écologiques

variées, mais se retrouvent plus particulièrement dans les

milieux humides tels que les eaux douces, les eaux de mer et les eaux

thermales. Elles sont considérées comme une flore commensale chez

l'homme ou l'animal. Certaines jouent un rôle pathogène dont

P. syringae chez les plantes et P. aeruginosa chez l'homme et

l'animal (Avril et al.,2000).

Les Pseudomonas sont peu virulents pour l'individu normal, par

contre ils sont considérés comme des agents infectieux

redoutables lorsque les défenses immunitaires du sujet sont

altérées (Avril et al.,2000).

P. aeruginosa dispose d'un impressionnant arsenal de

facteurs de virulence, qui lui permet de combattre les défenses de

l'hôte tell que le flagelle, les pili, la production d'alginate, le

lipopolysaccharide, les facteurs de sécrétion de type III, les

protéases sécrétées, les facteurs d'oxydation et

les toxines (Pier et Ramphal, 2005),La détection du

quorum peut réguler l'expression des facteurs de virulence

(Heurlieret al., 2006).

2.3.2. Acinetobacter

Les bactéries du genre Acinetobacter appartiennent

à la famille des Moraxellaceae et Acinetobacter baumannii

est l'espèce la plus fréquemment identifiée dans les

infections humaines .Ce sont des coccobacilles, courts, Gram négatif,

non sporulées, parfois capsulés, immobiles (mais pouvant

présenter une mobilité par saccade résultant de la

présence de fimbriae polaires) (Peleget

al.,2008).

Acinetobacter baumannii est également

largement répandu dans l'environnement. Il est

généralement non pathogène chez les individus sains, sauf

peut-être en tant qu'agent d'infection des

6

Chapitre 01 : Bacilles à Gram négatif non

fermentant

plaies (Jones et al., 2006 ; Davis et

al., 2005),Au cours de la dernière décennie, il est

devenu une cause croissante d'infection opportuniste grave. Un grand nombre de

souches de cette espèce qui provoquent des épidémies ont

impliqué des souches multirésistantes, notamment aux

carbapénèmes et à l'amikacine, à la colistine et

à la tigécycline. L'amikacine, la colistine et la

Tigécycline représentant parfois la seule option

thérapeutique restante (Bogaerts et al., 2006 ;

Coelho et al., 2006).

Acinetobacter ssp est un germe ubiquitaire

retrouvé dans les sols, l'eau potable, les eaux de surface ainsi que

dans diverses denrées alimentaires (Lambert, 2007).Les

facteurs de virulence sont limités, ce qui correspond au potentiel

invasif limité de l'organisme. Il ne produit pas de cytotoxines et son

lipopolysaccharide à un potentiel endotoxigène incertain. Sa

survie accrue est due à la combinaison de la production de

bactériocines, de la présence d'une capsule et d'une

viabilité prolongée dans des conditions sèches

(Wendt et al., 1997).

2.3.3. Brucella

Les Brucella sont de petits bacilles à Gram

négatif, aérobies stricts, oxydase positifs,

catalase positive. Ce sont des coccobacilles de 0,5 à 1,5

ìm de long et 0,5 à 0,7 ìm de diamètre, non

capsulés, qui comprennent trois espèces principales Brucella

melitensis, Brucella abortus et Brucella suis, qui sont

responsables d'une maladie animale transmissible à l'homme, la

brucellose (Fièvre de Malte) (Denis et

al.,2007).

Les Brucella sont responsables d'infections génitales

avec avortement chez les femelles et lésions testiculaires chez le

mâle. Ils pénètrent dans l'organisme par plusieurs voies:

cutanée, digestive, respiratoire, puis gagnent par voie lymphatique le

premier relais ganglionnaire. Elles se multiplient et disséminent dans

tout l'organisme par voie lymphatique et sanguine, ces germes sont

phagocytés plus au moins rapidement par les macrophages puis

détruits avec libération d'antigène et d'endotoxine

(Khetab et al.,2010).

2.3.4. Le complexe Burkholderia cepacia

Bacille à Gram négatif non fermentant,

aérobie strict, mobile grâce à plusieurs flagelles

polaires, présentant une oxydase lente, Burkholderia cepacia a

été décrit pour la première fois en 1950 par Walter

Burkholder comme une bactérie phytopatogène isolée

à partir d'un bulbe d'oignon dont il causait la porriture (cepa =

oignion).En 1977, Vandamme et al., ont montré

que l'espèce Burkholderia cepacia était en fait un

ensemble de cinq génomovars désigné sous le nom de

(complexe B. cepacia), dont seulement trois individualisés en

espèces (B.multivoran, B. stabilis et B.

vietnamiensis) (Vandamme et al.,1997).Le terme

génomovars est utilisé pour différencier des souches

phénotypiquement similaires mais génotypiquement

hétérogènes. Ainsi, les génomovars

7

Chapitre 01 : Bacilles à Gram négatif non

fermentant

présentent des génotypes spécifiques mais

ne peuvent être distingués par les tests biochimiques usuels

employés en laboratoire (Courtney et

al.,2004), Actuellement, le complexe cepacia

présente neuf génomovars (tableau 1).Les

souches sont des bactéries ubiquistes dans l'environnement. Elles sont

retrouvées dans le sol, sur les végétaux et dans l'eau.

Tableau 1.Déférentes

espèces de complexe B.cepacia (Courtney et al.,

2004)

|

Génomovar

|

Nom

|

|

Génomovar I

|

B. cepacia sensa stricto

|

|

Génomovar II

|

B.multivorans

|

|

Génomovar III

|

B. cenocepacia

|

|

Génomovar IV

|

B. stabilis

|

|

Génomovar V

|

B.vitenamiensis

|

|

Génomovar VI

|

B. dolosa

|

|

Génomovar VII

|

B. ambifaria

|

|

Génomovar VIII

|

B. anthina

|

|

Génomovar IX

|

B.pyrrocinia

|

Un certain nombre de facteurs de virulence potentiels ont

été identifiés, bien qu'il n'ait pas été

prouvé que tous ces facteurs avaient un impact sur la santé (la

pathogenèse de la maladie humaine) (Mahenthiralingam et

al., 2005). Ces facteurs comprennent les résistances

antimicrobiennes intrinsèques (par exemple aux polymyxines et aux

aminoglycosides), la capacité à former des biofilms, des pili

(Jones et al., 2001). Le complexe B. cepacia

est impliqué dans trois groupes d'infections :

? Infections nosocomiales

(bactériémies, infections respiratoires, abcès...) ;

? Infections sévères chez les

immunodéprimés (bactériémies chez les

drépanocytaire...) ;

? Colonisation ou infection respiratoire dans le

cadre de mucoviscidose (Segonds et Chabanon,

2001).

2.3.5. Stenotrophomonas maltophilia

Le genre Stenotrophomonas est classé dans la famille

des Xanthomonadaceae (ordre des Xanthomonadales, classe des

Gammaproteobacteria) et comporte à ce jour quatre autres espèces.

S. maltophiliaest une bactérie ubiquiste retrouvée au

sein de divers environnemet et occupant des

8

Chapitre 01 : Bacilles à Gram négatif non

fermentant

niches écologiques à l'interieur et à

l'exterieur de l'hopitale. Cette espèce est présente dans le sol,

les végétaux(blé, canne à sucre, tournesol...) et

divers sources d'eaux (eaux de surface, puits,eaux usées... ). Elle a

été également ésolée à partir de lait

cru de vache et de brebis, de lait pasteurisé et d'aliments

réfrigérés. Chez l'homme sain, cette espèce peut

etre isolée des fèces, de la gorge ou des mains, mais le portage

semble peut fréquent chez l'animal, S. maltophilia a

été mise en évidence chez des poissons, dans les

fèces de lapins de lézard et de grenouilles, dans le cloaque des

serpents et dans l'intestin des rongeurs de laboratoire (Denton et

Kerr, 1998).

La transmission nosocomiale de S.maltophiliaest rare

et la plupart des infections sont dues à des souches uniques. Il est

associé à une importante morbidité et de mortalité

chez les patients immunodéprimés (Nseir et

al.,2006).

Les facteurs de virulence comprennent une gamme d'exoenzymes

tels que la DNase, RNase, la fibrinolysine, les lipases, l'hyaluronidase, la

protéase et l'élastase. Les bactériémies

liées aux cathéters veineux centraux et aux pneumonies

nosocomiales sont les deux manifestations les plus fréquentes de

l'infection vraie due à S. maltophilia. Des taux de

mortalité de 10 à 60 % chez les patients présentant une

bactériémie due à S. maltophilia ont

été rapportés (Pathmanathan et Waterer,2005;

Feldman et al., 2002).

1.3.6 Chryseobacterium indologenes

Les espèces de Chryseobacterium sont des bacilles

Gram-négatifs oxydase-positifs et ne fermentant pas le glucose qui sont

largement distribués dans la nature, et peuvent être isolés

des milieux aquatiques, du sol, des plantes et de certains produits

alimentaires (Zamora et al., 2012).

Chryseobacterium indologenes (anciennement Flavobacterium

indologenes) est l'espèce cliniquement la plus importante du genre,

provoquant des pneumonies, des bactériémies, des

septicémies ainsi que des infections intra-abdominales et des voies

biliaires. Principalement pathogène opportuniste, C. indologenes

infecte les nouveau-nés et les hôtes

immunodéprimés de tous les groupes d'âge (Reynaud

et al., 2007 ; Smith et al., 2012). Cependant, le

potentiel épidémiologique de cet organisme ainsi que les sources

d'infections ne sont pas encore clairs. Bien que peu fréquentes, des

infections nosocomiales acquises par des dispositifs médicaux contenant

des fluides et des sources d'eau contaminées dans les hôpitaux ont

été signalées (Bayraktar et al., 2007 ;

Lin et al., 2010).

La connaissance de leur distribution dans l'environnement

marin est également rare et seules quelques études ont

documenté la présence de C. indologenes, principalement

dans les crevettes

9

Chapitre 01 : Bacilles à Gram négatif non

fermentant

(Matyar et al., 2008 ; Uyaguar et

al., 2009) et les phoques (Bogomolni et al.,

2008 ; Rose et al., 2009).

10

11

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

1. Généralités sur les mammites des

bovins laitiers

Une mammite est l'inflammation d'un ou de plusieurs quartiers

de la mamelle. L'étiologie principale est infectieuse. Elle se traduit

dans la majorité des cas par une réponse inflammatoire de type

cellulaire impliquant une augmentation de la concentration en cellule dans le

lait (Barone, 2001). C'est une inflammation du tissu de la

mamelle qui affecte la production de lait et entraîne des changements

pathologiques tels que le gonflement, la douleur, l'oedème,

l'inflammation et la fibrose de la mamelle (Shaheen et al.,

2016).

Cette maladie résulte de l'invasion des tissus de la

mamelle par des espèces procaryotiques (bactéries) et

eucaryotiques (mycoses et algues), suivie d'une infection des glandes mammaires

(Bradley, 2002).La mammite est considérée comme

l'une des pathologies les plus importantes, fréquentes et

coûteuses affectant les vaches laitières (Boutet et

al., 2005 ;Bradley, 2002),et la plus pénalisante pour les

élevages laitiers (Remy, 2010) en fonction de l'agent

pathogène responsable (Gröhn et al.,

2004).

De nombreux problèmes de santé peuvent

également résulter de la moindre qualité de la

matière première. En effet, la présence de

bactéries dans le lait suite à la traite d'animaux

infectés peut entraîner la contamination tout au long de la

chaîne de production laitière, provoquant des intoxications

alimentaires (Saidiet al., 2021).

2. Les différentes mammites rencontrées en

élevage bovin laitier 2.1. Mammites Latentes

Lors d'une mammite latente, la vache n'exprime pas de signe

clinique et son lait n'est pas modifié. En effet, malgré la

présence du pathogène la mamelle ne réagit pas. Ces

mammites sont pourtant extrêmement dangereuses puisqu'elles peuvent

entraîner rapidement une contamination de tout le troupeau laitier sans

que l'éleveur ne s'en aperçoive (Remy, 2010).

2.2. Mammites Subcliniques

La mammite subclinique est une évolution de la mammite

latente, mais elle peut aussi correspondre à une mammite clinique

traitée mais dont le traitement n'a pas réussi à

éliminer totalement le pathogène. Ces derniers

caractérisés par une absence de signes cliniques et par une

modification de la composition chimique du lait (baisse des taux de

caséine et de lactose, augmentation des taux d'électrolytes).

L'inflammation due à l'infection s'accompagne essentiellement d'un

afflux de

12

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

cellules somatiques dans le lait du quartier infecté,

particulièrement les polynucléaires. Neutrophiles. Le comptage

cellulaire dans le lait dépasse alors 300 000 cellules/ml contre moins

de 150 000 cellules/ml chez une primipare saine et moins de 200 000 cellules/ml

chez une multipare saine (Remy, 2010; Institut de l'élevage,

2008). Les variations sont uniquement microscopiques et la mammite

reste asymptomatique (Bardiau etal.,2014 ).

2.3. Mammites cliniques

La mammite clinique se manifeste par une modification de la

sécrétion lactée (lait aqueux, présence de

grumeaux....) avec présence des signes primordiaux de l'inflammation

(douleur, rougeur, chaleur, gonflement). Dans certains cas, la mammite clinique

peut être accompagnée de symptômes généraux

tels que la fièvre, la déshydratation de l'animal et faiblesse

(Desteaux, 2004).Il est important de noter qu'une mammite

subclinique peut devenir clinique si l'immunité de la vache ne parvient

plus à assurer une stase bactérienne. De même une mammite

clinique peut devenir subclinique si le traitement administré ne

parvient pas à éliminer la totalité des pathogènes

impliqués (Remy, 2010).La mammite clinique peut

être suraigüe, aigue ou chronique :

2.3.1. Mammites aiguës

La douleur et la chaleur associées au quartier

caractérisent les douze premières heures de l'infection,

vingt-quatre heures après l'entrée des germes, apparaît

l'altération du lait et du tissu mammaire : un oedème

interstitiel dû aux toxines et à la migration leucocytaire se

forme. On note par ailleurs une hyperthermie modérée autour de

39-39,5°C (Remy, 2010).Elles peuvent survenir à

tous les stades de la lactation; toutes les bactéries peuvent provoquer

ce type d'inflammation de la mamelle (Victor, 2007).

2.3.2. Mammites suraiguës

La mammite suraiguë se caractérise par la

rapidité de leur apparition et de leur évolution, souvent

mortelles en l'absence de traitement, surviennent généralement

quelques jours après le vêlage. Elles peuvent revêtir deux

formes chez les bovins, la forme paraplégique et la forme

gangréneuse. La forme paraplégique est associée le plus

souvent aux coliformes. Elle est caractérisée par une agalaxie

brutale, une toxémie, une hyperthermie, une hypocalcémie, de la

tachycardie, de l'anorexie, l'atonie du rumen et de la diarrhée. Le

quartier atteint est chaud, enflé et douloureux. Le lait peut être

blanc avec une consistance aqueuse ou devenir jaune et séreux avec des

caillots observables à l'épreuve du bol à fond noir

(Remy, 2004; Green et al.,1998).

13

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

2.3.3. Mammite chronique

Elle est le plus souvent secondaire à une mammite

aiguë. Les symptômes locaux sont discrets, lentement le quartier

évolue vers l'atrophie du fait de l'installation de zones de fibrose

cicatricielle. La mamelle devient noueuse à la palpation. La

sécrétion n'est souvent modifiée qu'en début de

traite. L'évolution est lente vers le tarissement de la

sécrétion au bout de plusieurs mois. Tous les germes donnant des

mammites peuvent être isolés (Noireterre,

2006).

3. Etiologie des mammites rencontrées en

élevage du bovins Laitiers

Les mammites sont presque exclusivement d'origine

bactérienne. Exceptionnellement, elles peuvent être causées

par des champignons, des parasites, des agents chimiques, un traumatisme (comme

un choc violent ou une agression de la peau du quartier ou du trayon), ou une

sténose (engendrée par un dysfonctionnement de la machine

à traire ou un papillome) (Remy, 2010).

4. Bactéries Mammo-pathogènes (agents

pathogènes responsables de mammites)

À ce jour, plus de 140 espèces potentiellement

pathogènes de bactéries (dont Mycoplasma), de champignons,

d'algues et de virus sont à l'origine de la mammite bovine

(Watts, 1988 ; Petrovski et al., 2011).

Les bactéries responsables de mammites peuvent

être distinguées en deux groupes. Le premier groupe est

constitué par des bactéries qui vivent sur la vache et se

transmettent d'animal à animal ou d'un quartier à un autre

à l'occasion du processus de la traite. Ces bactéries sont

à l'origine de l'apparition dans les élevages laitiers de

mammites contagieuses. Le deuxième groupe des bactéries

responsables de mammites est constitué des germes qui vivent dans

l'environnement de la vache. Ces germes contaminent directement la mamelle

entre les traites (lors du couchage) par simple contact avec la litière

qui est une source majeure de contamination favorable à la

multiplication des germes dans le cas où l'environnement des animaux est

mal entretenu.(Georges et al., 2008).

Parmi les bacilles à Gram négatif qui provoquent

la mammite, il s'agit principalement des bactéries appartenant à

la famille des Enterobacteriaceae et à la famille des

Pseudomonadaceae (plus particulièrement Pseudomonas

aeruginosa) (Spiers et al., 2000).

Les bactéries impliquées dans les mammites

bovines ont été classées en fonction de leur impact sur la

santé du pis. On distinguait alors les bactéries

pathogènes mineures, responsables d'une réaction inflammatoire

légère, et des bactéries pathogènes majeures

responsables quant à elles de réactions

14

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

inflammatoires sévères pouvant entraîner la

mort de la vache (Vanderhaegen et al., 2014 ; Reyher et

al., 2010) (tableau 02).

Tableau02. Principaux caractéristiques

des bactéries contagieuses et environnementales

retrouvées

dans les infections intra-mammaires chez la vache

laitière(Blowey et Edmonson, 2010)

|

Propriétés

|

Bactéries contagieuses

|

Bactéries environnementales

|

|

Espèces

|

Staphylococcus aureus Staphylocoques à

coagulase

négative

Streptococcus agalactiae Streptococcus dysgalactiae

Corynebacteriumbovis Mycobacterium bovis

|

Streptococcus uberis Streptococcus dysgalactiae

coliformes (Escherichia coli et Klebsiellaspp.)

Staphylocoques à coagulase négative

Trueperellapyogenes Bacillus cereus

Pasteurella

|

|

Source(s)d'infection

|

Principalement par les autres quartiers infectés mais

aussi par la peau des trayons et du pis

|

Environnement contaminé : litière, eau, plantes,

fumier, mouches et peau de la vache

|

|

Mode de transmission

|

Transmission d'une vache à

l'autre durant la traite par l'intermédiaire d'un

vecteur

|

Contamination des trayons entre les

traites par contact direct avec environnement contaminé

|

|

Type de mammite

|

Mammite souscliniqueMajoritaire

Comptage Cellulaire Somatique

augmenté

|

Mammite clinique majoritaire

Comptage Cellulaire Somatique

pouvant être très élevé au moment de

la mammite mais redevenant rapidement normal

|

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

5. Principaux facteurs de risques (Serieys,

2015)

? La température de la litière :

elle ne doit pas excéder 40 °C à 10 cm de

profondeur, soit 30°C en surface. Plus élevée, elle

deviendra très favorable au développement des germes

d'environnement

? Les manchons trayeurs : une collerette de

manchon usée, un manchon rayé constituent une niche pour les

germes, permettent leur transmission. Des manchons mal adaptés

favorisent l'agression du trayon.

? L'anneau de compression sur le haut du trayon :

s'il est normal en début de lactation, il devient un indicateur

de risque, puis un facteur de risque si plus de 10% des vaches sont atteintes.

Il indique un phénomène de « grimpage » des faisceaux

responsable d'une traite incomplète. Ce phénomène peut

être associé à des faisceaux trop légers, un vide

trop élevé, ou des manchons inadaptés. L'anneau de

compression peut, au contraire, être la conséquence d'une

surtraite.

6. Diagnostic des Mammites en élevage bovin

laitier

Un bon diagnostic de l'infection et de l'agent

pathogène en cause, et cela de façon rapide, permettra d'adapter

le traitement et d'obtenir un taux de guérison élevé.

Différents outils sont à la disposition du

vétérinaire mais également du producteur (Viguier

et al., 2009 ; Wallace, 2007). On peut citer certain

méthodes de diagnostic :

6.1. Le Taux cellulaire du Tank TCT

Il donne une idée de la situation sanitaire du troupeau

laitier. Il correspond en quelque sorte à une moyenne des Concentrations

Cellulaires Somatiques Individuelles (CCSI) des vaches du troupeau

(Noireterre, 2006).

6.2. Le CCSI ou Comptage Cellulaire Somatique

Individuelle

Le Comptage Cellulaire Somatique Individuelle correspond

à la moyenne des taux cellulaires des quatre quartiers d'une vache

(Pezon et Gremy, 2015 ;Noireterre, 2006).

Une relation linéaire inverse a été

définie entre un CCS faible (par exemple <100 000 cellules ml-1) et

une qualité de lait élevée, ainsi qu'un CCS

élevé (par exemple >200 000 cellules ml-1) et une

qualité de lait en déclin (Sharma et al., 2011 ;

Bradley, 2002).

15

6.3. Le Test CMT ou Test de Mammite de

Californie

16

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

Le test CMT est également appelé test au

Leucocytes. C'est un test très simple, directement réalisable en

salle de traite par l'éleveur et peu onéreux. Le résultat

est visible à l'oeil nu et n'est donc pas quantitatif contrairement au

TCT et aux CCSI (Salat, 2014 ; Dudouet, 2004).

Le CMT, lorsqu'il est réalisé

régulièrement, présente les mêmes indications que le

comptage cellulaire individuel. Il a l'avantage, par rapport à ce

dernier, d'être moins coûteux, de pouvoir être

réalisé par tous les éleveurs et de fournir une image plus

précise des infections en donnant des résultats quartier par

quartier. Il peut également être utilisé pour

vérifier, voire sélectionner les animaux à traiter au

moment du tarissement. Dans la pratique, le CMT constitue donc la

méthode de choix pour la détection des mammites par

l'éleveur (Gambo et AgnemEtchike, 2001).

6.4. D'autres tests de détection de

mammites

Les autres tests courants de détection de la mammite

bovine sont la conductivité électrique, le pH, le NaOH (test du

côté blanc), la mesure de la

N-acétyl-â-D-glucosaminidase, la déshydrogénase du

lactate, la culture bactérienne du lait et le test immuno-enzymatique du

lait ainsi que le test de réaction en chaîne par polymérase

(PCR) (Mahmoud, 2013).

D'autres techniques de biologie moléculaire

développées pour le diagnostic de la mammite bovine incluent la

détection basée sur la protéomique, les biopuces et les

biocapteurs (Deb et al., 2013).

7. Guérison spontanée

Il est possible, suivant l'état immunitaire de la

vache, d'obtenir une guérison spontanée de l'infection. Les

polynucléaires neutrophiles contrôlent les bactéries dans

20% des cas (Remy, 2010).

8. Traitement

Actuellement, il n'existe pas de procédure universelle

pour traiter les mammites. Pour la plupart des campagnes de traitement, le

traitement recommandé dépend de l'étendue de la

détérioration de la santé de la mamelle (Preez,

2000).

Il n'est pas inutile de rappeler que la réussite d'une

antibiothérapie est liée à une intervention précoce

de traitement dès l'apparition des premiers symptômes pour

éviter l'extension ou la persistance de l'infection et augmenter les

chances de réussite thérapeutique (Faroult et Seryes,

2005).

17

Chapitre 02 : Mammites en Elevage Bovin Laitier

Un traitement se doit d'être aussi précoce que

possible et son choix dépendra des symptômes

présentés par l'animal. On privilégiera le traitement en

lactation pour les mammites cliniques. Les vaches infectées pendant la

lactation devront impérativement faire l'objet d'un traitement au

tarissement. On peut y voir deux raisons. La première est une plus

grande efficacité curative et la seconde se base sur le fait que les

vaches infectées pendant la lactation présentent également

un risque plus élevé de nouvelles infections pendant le

tarissement (Mcdougal, 2009).

9. Effets de la mammite sur la santé

humaine

La mammite clinique et la mammite subclinique

sévère n'endommagent pas seulement les tissus de la mamelle et la

production de lait et causent des dommages financiers en affectant la

santé des animaux, mais elles constituent également une menace

sérieuse pour la santé humaine en affectant

négativement la qualité nutritionnelle du lait

(Gurjar et al., 2012 ; Schukken et al.,

2009

;Gröhnet al., 2004).

Des souches de bactéries résistantes sont

continuellement développées en raison de l'utilisation

d'antibiotiques et leur transfert à l'homme ne peut être

ignoré (Virdis et al., 2010).Le lait

mastiqué obtenu à partir de l'animal laitier traité aux

antibiotiques peut être la source de la résistance aux

antimicrobiens chez l'homme. Pour garantir la sécurité et la

qualité du lait, l'utilisation excessive d'antibiotiques doit être

contrôlée (Syuhada et al., 2016).

19

Chapitre 03 : Antibiorésistance

1. Antibiotiques

1.1. Définition des antibiotiques

Le terme d'antibiotique vient du grec « bios » qui

signifie la vie et « anti » qui signifie contre. Le rôle d'un

antibiotique vient de son nom : c'est donc littéralement « agir

contre la vie ». Donc les antibiotiques sont toute substance

antibactérienne d'origine biologique, synthétique ou

semi-synthétique(Guillemot et al., 2006 ; Muylaert

et al., 2012), capable d'inhiber sélectivement

certaines voies métaboliques des bactéries, sans exercer

habituellement d'effets toxiques pour les organismes supérieurs

(Lavigne et al., 2008).

C'est en 1941 que fut utilisé pour la première

fois un antibiotique « la pénicilline », découverte en

1928 par le bactériologiste anglais Alexander Fleming pour traiter un

patient atteint de septicémie à staphylocoques (Besassier

et al., 2005).

1.2. Classification et action des antibiotiques

Les antibiotiques constituent un important groupe de

médicaments pour la médecine. À coté de leurs

propriétés de lutter contre les infections humaines dues aux

bactéries pathogènes, ils sont également utilisés

en médecine vétérinaire (Emmanuel,2003).

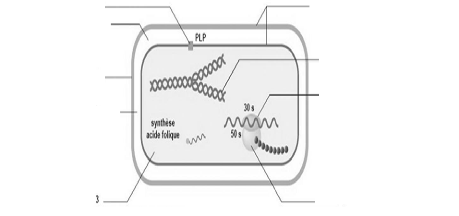

Les antibiotiques agissent à un niveau précis dans les structures

bactériennes et chaque famille possède son site d'action

propre(Figure 1).

b) Espèce périplasmique

3)Dihydroptéoratesynthétase

(Sulfamides)

4) Fixation à la sous-unité 50

S

duribosome (macrolides,

synergistines,lincosamides,

7) Membranes cytoplasmiques (polymyxines)

6) Acides nucléiques (quinolones, rifamycines,

nitro-imidazolés)

5) Fixation à la sous-unité 30 S du

ribosome (aminosides,

???-lactamine (PLP) 2)Glycopeptides(Dala)

a)Paroi bactérienne

19

Figure 1. Cibles des principaux antibiotiques

(Benlmouden et Hakkou, 2007)

20

Chapitre 03 : Antibiorésistance

Tableau 3. Type d'activité et

modalités d'action des principales classes d'antibiotiques

(Demoré et

al., 2012)

|

Familles et classes

|

Action

d'antibiotiques

|

Concentration ou temps

dépondant

|

Effets inoculum

|

Effet post antibiotique

|

|

Pénicillines

|

Bactéricide

|

Temps dépondant

|

Oui

|

Faible ou nul

|

|

Céphalosporines

|

Bactéricide

|

Temps dépondant

|

Oui

|

Faible ou nul

|

|

Carbapénèmes

|

Bactéricide

|

Concentration dépondant

|

Non

|

Oui

|

|

Monobactames

|

Bactéricide

|

Temps dépondant

|

Oui

|

Faible ou nul

|

|

Glycopeptides

|

Lentement

Bactéricide

|

Temps dépondant

|

Oui

|

Non

|

|

Polymyxines

|

Bactéricide

|

Concentration dépondant

|

Oui

|

Non

|

|

Fluoroquinolones

|

Bactéricide

|

Temps et Concentration

dépondant

|

Non

|

Oui

|

|

MLK

|

Bactériostatique

|

Temps dépondant

|

Oui

|

Non

|

|

Synergistines

|

Bactéricide

|

Temps dépondant

|

Oui

|

Bactériopause

|

|

Aminosides

|

Bactéricide

|

Concentration dépondant

|

Non

|

Oui

|

|

Tétracycline

|

Bactériostatique

|

Concentration dépondant

|

Non

|

Non

|

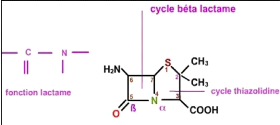

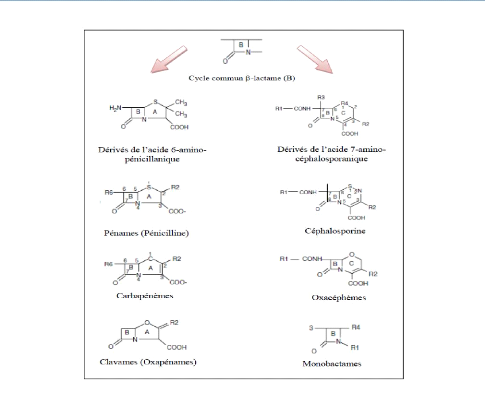

On distingue plusieurs familles d'antibiotiques, pour

certaines divisées en sous-classes (Tableau 4), permis

lesquelles les â-lactamines sont les antibiotiques les plus

utilisés dans la pratique clinique courante

(Rodriguez-Villalobos et Struelens, 2006).Cette famille

comprend un grand nombre de molécules, toutes

caractérisées par la présence d'un cycle J3-lactame

(Figure 2) indispensable à l'activité

antibiotique, une faible toxicité, associées à un mode

d'action fort complexe sur des protéines de la membrane cytoplasmique,

dénommées protéines liant la pénicilline (PLP) ou

penicillinbindingproteins (Cavallo et al., 2004).

La figure 3 présente les principaux classes de

cette famille.

Figure 2. Cycle J3-lactame (Bessard,

2004)

21

Chapitre 03 : Antibiorésistance

Figure 3. Classification des ?-lactamines

(Cavallo et al., 2004)

1.3. Les antibiotiques en médecine

vétérinaire

Les antibiotiques sont la seconde classe de médicaments

utilisés en médecine vétérinaire. Ils sont

utilisés depuis les années 50 chez les animaux producteurs de

denrées alimentaires (Sanders, 2005). C'est des

substances antimicrobiennes utilisés en médecine humaine et

vétérinaire appartiennent aux mêmes familles, à

l'exception de quelques sous familles spécifiques de la médecine

humaine, ont pour objectifs la maîtrise des maladies, la restauration ou

le maintien du bien-être animal et la prévention de la

transmission des agents pathogènes aux autres animaux voire à

l'homme (Schwarz et al., 2001 ; Phillips et al.,

2004). La caractéristique principale des antibiotiques est leur

grande spécificité d'action car ils agissent sur des cibles

cellulaires structurales ou métaboliques spécifiques des

procaryotes. Cette caractéristique leur permet d'être efficace

à de faibles concentrations et d'être, la plupart du temps, non

toxiques pour les espèces animales (Guillemot et al.,

2006 ; Collectif, 2008).

22

Chapitre 03 : Antibiorésistance

1.5. Antibiothérapie des Mammites en

élevage bovins laitiers dans le monde

Le plan de traitement proposé par le

vétérinaire praticien se base sur le modèle

épidémiologique du troupeau établi à partir des

documents de l'élevage et d'un sondage bactériologique

(Angoujard, 2015).

1.4.1. Traitement antibiotique des vaches en lactation

IL existe 3 types de préparations antibiotiques

intra-mammaires dans le commerce (Hamlaoui, 2017):

? AR: action rapide. Ces traitements sont

administrés en cas de mammite aiguë en lactation.

? LA: longue action. Ces traitements sont

indiqués en cas de mammite chronique en lactation.

? HL: hors lactation. Ces traitements sont

destinés aux mammites subcliniques ou chroniques en cours ou au moment

du tarissement.

1.4.2. Traitement antibiotique des mammites en

première intention

Ce traitement utiliser généralement

vis-à-vis les mammites en premier choix. Il est administré par

voie locale (intra-mammaire) avec un antibiotique à spectre large Gram-

et Gram+. Le Choi de l'antibiotique repose tout d'abord sur le spectre

d'activité, par exemple : â-lactamines et

aminosides(Hamlaoui, 2017).

1.4.3. Plans de traitement au Tarissement

Les deux plans de traitement principal pendant le tarissement

sont l'antibiothérapie systématique (consiste à traiter

toutes les vaches au tarissement avec un antibiotique à spectre large).

Elle est utilisée quand la prévalence des mammites apparues au

cours de la lactation est moyenne à élever) et l'association

d'une obturation du trayon systématique avec une antibiothérapie

sélective (l'utilisation des antibiotiques pendant le tarissement et la

lactation suivante). Toutes les vaches auront une obturation du trayon mais

seules les vaches infectées auront une antibiothérapie avec un

spectre large) (Angoujard, 2015).

1.4.4. Antibiotiques utilisables en lactation

Il existe actuellement trois spécialités

d'antibiotiques destinées au traitement des mammites subcliniques en

lactation parmi eux :Stop M(une pénicilline G), Pirsue (Pirlimycine) et

Gentamam (la Gentamicine et la Cloxacilline) (Rattez,

2017).

1.4.5. Antibiotiques utilisables au tarissement

De nombreuses classes d'antibiotiques sont utilisées :

les pénicillines M à spectre étroit, les

céphalosporines de deuxièmes générations à

large spectre, les céphalosporines de dernières

23

Chapitre 03 : Antibiorésistance

générations au spectre extrêmement large,

les ansamycines et également les aminosides avec un spectre

extrêmement large (Rattez, 2017).

2. Antibiorésistance

La résistance aux antibiotiques est une réponse

physiologique des bactéries à tout usage d'antibiotique et c'est

la capacité d'une bactérie spécifique à survivre en

présence d'un antibiotique qui a été initialement efficace

pour traiter les infections causées par la bactérie

(D'Costa et al., 2011 ; Chancey et al., 2012 ;

Magiorakos et al., 2012).

2.1. Types de résistance

2.1.1. Résistance naturelle

La résistance naturelle d'une bactérie est une

caractéristique propre a une espèce bactérienne, qu'est

partagée par toutes les souches normales de cette espèce, elle

délimite le spectre naturel de l'antibiotique et constitue une aide

à l'identification (Rebiahi,2012).

2.1.2. Résistance acquise

Contrairement à la résistance naturelle, la

résistance acquise intéresse certaines souches au sein d'une

espèce bactérienne normalement sensible à cet antibiotique

(El bouderkaoui, 2015).

La résistance acquise résulte de

mécanismes qui sont liés à l'ADN de la bactérie et

sont donc caractérisés par des mutations ou des transferts de

gènes résistant d'une bactérie résistante vers une

bactérie sensible, via un plasmide, un transposon ou un

intégrons.

Les plasmides présentent un «génome cargo

», quant à lui, rassemble des gènes apportant un

phénotype qui peut se révéler avantageux pour la cellule

hôte, comme des gènes de résistance ou de

virulence(Anders et al.,2009; Barcia et al., 2011;

Harrison et Brockhurst, 2012).

Les transposons sont, eux aussi, des éléments

transposables (mobiles par transposition puisque codent une transposase). Ce

dernier compose par un site d'insertion ne possèdent pas de gènes

de résistance aux antibiotiques, mais peuvent intervenir dans leur

expression (Toleman et al.,2006).

Les intégrons sont des systèmes

génétiques de capture et d'expression de cassettes codant des

résistances aux antibiotiques. Ces éléments ne sont, par

eux-mêmes, ni mobiles, ni transférables, mais sont souvent

associés à des éléments génétiques

mobiles et/ou transférables tels que les transposons

(Tolemanet al.,2006; Mazel, 2006; Schlüter et

al., 2007).

24

Chapitre 03 : Antibiorésistance

2.1.3. Résistance croisée et

Co-résistance

La résistance croisée résulte d'un seul

mécanisme biochimique et concerne des antibiotiques appartenant à

la même famille. La Co-résistance est liée à

plusieurs mécanismes (plusieurs gènes de résistance

impliqués) et concerne des antibiotiques appartenant à

différentes familles (SekhriArafa, 2011).

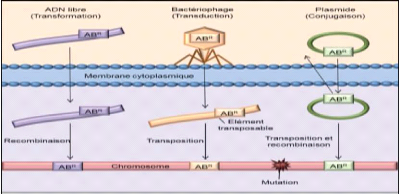

2.2. Vois d'acquisition des gènes de

résistance

Une bactérie peut devenir résistante à un

antibiotique par mutation survenant au niveau du gène codant pour la

cible de l'antibiotique au sein du chromosome.

Une bactérie peut également acquérir du

matériel génétique étranger par incorporation de

segments d'ADN libre dans leur chromosome (transformation). Des gènes de

résistance peuvent aussi être transférés lors d'une

infection par un bactériophage (transduction) et lors de

phénomène de conjugaison de transposons conjugatifs et de

plasmides. Ces mouvements intercellulaires représentent la transmission

horizontale (Boerlin et Reid-Smith, 2008) (Figure 4).

Figure 4. Voies d'acquisition de

résistance aux antibiotiques, d'après(Levy, 2007) 2.3.

Antibiorésistance chez certain bactéries à Gram

négatifs non fermentant

2.3.1. Pseudomonas aeruginosa

Les infections à P.aeruginosa chez l'animal

sont rapportées, telles que certains cas de mammites bovines

(Mekic et al., 2011). En effet, P.aeruginosa

présente la particularité d'être naturellement

multi-résistante à de nombreux antibiotiques grâce à

l'usage mal raisonné d'antibiotiques qui peut

25

Chapitre 03 : Antibiorésistance

donc conduire à la sélection de cette espèce

bactérienne, qu'il devient ensuite très difficile à

éliminer.

P.aeruginosa possède une membrane externe

faiblement perméable, ce qui lui confère une résistance

naturelle à de nombreux antibiotiques, dont la plupart des

â-lactamines hydrophiles (Carpentier et al.,

2003).

La résistance acquise de cette bactérie consiste

à la résistance enzymatique par : les ß-lactamases

(Philippon, 2005), l'hyperproduction de

céphalosporinase chromosomique de classe C (Poirel, 2006)

et les carbapénèmases de classe B (Queenan et

Bush, 2007).

2.3.2 . Acinetobacter baumannii

A.baumannii produit naturellement une

céphalosporinase de type AmpC qui est normalement exprimé

à bas niveau, et ne diminue pas l'efficacité des

céphalosporines à large spectre (céphalotine) ou des

carbapenems. L'insertion d'une séquence spécifique ISAba1

en amont du gène bla ampC favorise l'expression de cette

â-lactamase de type AmpC en fournissant des séquences promoteur ce

qui entraîne la résistance à la ceftazidime

(Nordmann et al., 2009).

Dans un autre cas cette bactérie possède une

pompe à efflux AdeABC dont les substrats sont : aminoglycosides,

tétracyclines, érythromycine, chloramphénicol,

triméthoprime, fluoroquinolones, â-lactamines, et encore

récemment, la tigécycline (Wieczorek et al.,

2008).

2.3.3. Chryseobacterium indologenes

Le choix d'agents antimicrobiens efficaces contre les

infections à C.indologenes est difficile en raison de

l'étendue de sa résistance aux antibiotiques. Des souches

cliniques résistantes à presque toutes les pénicillines,

aux céphalosporines à faible spectre et, surtout, aux

carbapénèmes ont été signalées

(Hsueh et al., 1997 ; Bellais et al., 1999 ;

Kirby et al., 2004 ; Sader et Jones, 2005 ;

Chou et al,. 2011 ; Chen et al.,

2012).Ce phénotype semble être intrinsèque

à cette bactérie et

associé à la production de

ce phénotype semble être intrinsèque à cette

bactérie et associé à la production de

Métallo-â-Lactamases (LBM)codés par le chromosome qui

présentent une grande hétérogénéité

moléculaire et biochimique (Bellais et al., 2000 ;

Perilli et al., 2007 ; Lin et al., 2008).

2.4. Utilisation des antibiotiques chez les animaux et le

développement de la résistance

L'utilisation d'antibiotiques dans la production animale est

blâmée pour contribuer à la résistance

bactérienne croissante aux antibiotiques chez les humains. Cependant,

presque tous les

26

Chapitre 03 : Antibiorésistance

microorganismes ciblés par les agents antimicrobiens

possèdent la capacité d'y devenir résistants

(Kuipers et al., 2016).

27

28

Matériel et Méthodes

1. Matériel 1.1. Animaux

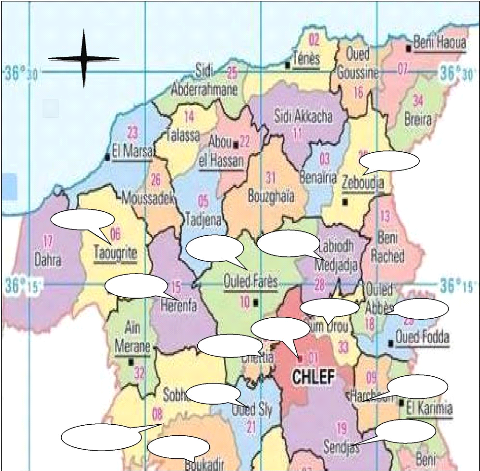

Notre étude s'est déroulée durant la

période allant du mois de Février jusqu'au mois d'Avril 2022.

Elle a porté sur un effectif de 200 vaches laitières en

lactation, de différentes races et à différents stades de

lactation. Ces vaches ont été choisies après l'observation

de l'état général de l'animal. Elles appartiennent

à plusieurs élevages bovins laitiers situés dans

différent communes de la wilaya de Chlef (figure 05, Tableau

05). Les animaux sont en stabulation entravée dans la

majorité des élevages et tous les aspects de bien-être des

animaux ne sont pas respectés (mauvaise conception de l'habitat, sol

glissant, litière insuffisante, aération déficiente,

humidité...).

W

1 ferme

N

S

1ferme

1 ferme

E

2 fermes

1 ferme

1ferme

3 fermes

4fermes

5ferme

3 fermes 1 ferme

1ferme

4fermes

1 ferme

Figure 05.Localisation géographique de

différentes fermes dans la wilaya de Chlef

29

Matériel et Méthodes

Tableau 04. Liste des fermes

sélectionnée pour prélèvements

|

Ferme sélectionnée

|

Nombre des prélèvements

|

|

Ferme Amour

|

10

|

|

Ferme El nakhla

|

6

|

|

Ardh baidha

|

23

|

|

El brancia

|

15

|

|

Mihoubi

|

3

|

|

Chegga

|

5

|

|

Medjadja

|

1

|

|

Sendjass

|

7

|

|

Haouche el ghaba

|

22

|

|

Oulad Mghazi

|

8

|

|

Harchoun

|

3

|

|

Sidi Saleh

|

11

|

|

El ghorf

|

4

|

|

El glaftia

|

3

|

|

Hdjer el Baidhe

|

2

|

|

Oulad bekhaira

|

3

|

|

Oulad Abess

|

1

|

|

Yarmoul

|

4

|

|

Zemoura

|

2

|

|

Ouad sli

|

1

|

|

Hranfa

|

5

|

|

Siahi

|

1

|

|

Chettia

|

3

|

|

Mouamnia

|

5

|

|

Bsakra

|

10

|

|

Boukaaben

|

14

|

|

Taougrit

|

7

|

|

Zebouja

|

1

|

|

Oum Droue

|

20

|

|

Totale :29

|

200

|

30

Matériel et Méthodes

1.2. Questionnaire

Cette partie permet l'évaluation des mammites sur le

terrain et de récolter toutes les informations en

relation avec le sujet. Pour cela, nous avons fait recours

à un questionnaire (fiche d'enquête)

(Annexe 01) qui a porté sur les

principaux points suivants :

> Estimation de la fréquence des mammites dans les

élevages visités ;

> L'effet des différents paramètres sur

l'apparition des mammites (type d'élevage, état de

propreté,

nature du sol, équipements et alimentation...) ;

> Détermination des différentes

molécules d'antibiotiques utilisées et de la présence

d'une

éventuelle Antibiorésistance.

1.3. Matériel de prélèvements

Le matériel nécessaire pour le

prélèvement est :

> Glacière isotherme avec pains de glace ;

> Pots de prélèvement stériles ou des

tubes à vis stériles ;

1.4. Matériel de laboratoire

1.4.1. Milieux de culture (Annexe 02)

> Mueller Hinton Agar ;

> Bouillon nutritif ;

> Mac Conkey agar ;

> Gélose nutritive ;

1.4.2. Tests biochimiques et réactifs

> Galerie API 20NE et API 20E. ;

> Test d'oxydase (disques d'oxydases) ;

> Réactif CMT ;

> Réactif Nit 1, Nit 2, James; VP 1, VP 2 et TDA

.

1.4.3. Solutions

> Eau physiologique ;

> Solution d'EDTA 0,5 M, pH 8 ;

> Solution de BET (10 mg/ml) ;

> Solution de violet de gentiane ;

> Solution de lugol (solution d'iodo-iodurée) ;

> Solution de fuchsine .

31

Matériel et Méthodes

1.4.4. Enzymes, Tampons et amorces

> Taq polymérase (5ug/ul) ;

> Tampon TAE 0.5X ;

> DNTP (10 umol) ;

> Amorces : TEM-F ,TEM-R, VIM-F,VIM-R..

1.4.5. Antibiotiques

> Ticarcilline/ acide clavulanique (75/10) ;

> Pipéracilline (75ug) ;

> Imipénème (10ug) ;

> Céfoxitine (30ug) ;

> Aztréonam (30ug) ;

> Amikacine (30ug) ;

> Ciprofloxacine (5ug).

2. Méthodes

Pour une vache donnée, nous considérons 2, 3 ou

4 quartiers atteints comme un seul prélèvement

(un seul cas de mammite).

2.1. Prélèvements

Les prélèvements du lait ont été

réalisés au niveau des élevages, selon les étapes

suivants :

> Désinfecter les mains de l'opérateur et

porter des gants à usage unique ;

> Laver les trayons avec l'eau ;

> Désinfecter les trayons dans l'ordre suivant :

quartier postérieur gauche (QPG), quartier antérieur

gauche (QAG), quartier postérieur droit (QPD) et

quartier antérieur droit (QAD) ;

> Essuyer avec compresse stérile ;

> Eliminer les premiers jets du lait, ouvrir le pot

stérile d'une main en gardant le capuchon

disponible entre le pouce et l'index, puis prélever

environ 10à 15 ml du lait. Ce pot est

immédiatement refermé pour éviter la

contamination ;

> Marquer et identifier chaque pot avec des

étiquettes portant les abréviations du matricule de

vache, du lieu de prélèvement et du quartier

mammaire gauche ou/et droit (QPG, QAG, QPD ou

QAD) ;

> Placer les pots dans la glacière et acheminer vers

le laboratoire. Les échantillons analysés ont

été

conservés à +4°C.

32

Matériel et Méthodes

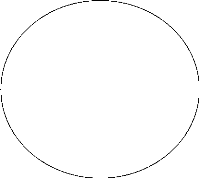

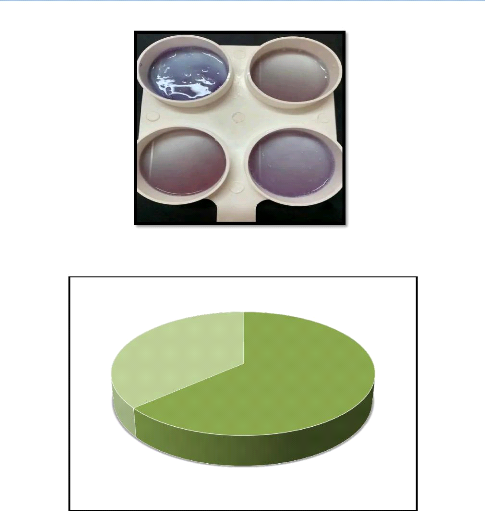

2.2. Test de mammite de Californie (CMT) (Dudouet, 2004 ;

Salat, 2014)