|

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

INSTITUT SUPEURIEUR PEDAGOGIQUE DE BUKAVU

ISP/BUKAVU

B.P. 854/BUKAVU

SECTION DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

HISTOIRE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA DANS LA CHEFFERIE

DE LUINDI EN TERRITOIRE DE MWENGA (1930-2019)

DEPARTEMENT D'HISTOIRE-SCIENCES SOCIALES, GESTION DU

PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT

Par MUKAMBA MULUNGULA Alexandre

Travail de fin de cycle présenté en vue de

l'obtention du diplôme de Graduat en Pédagogie Appliquée.

Option :Histoire-Sciences Sociales, Gestion du

Patrimoine et

Développement.

Directeur :ASSUMANI KILEMBWE

Théodore

Chef de Travaux

Année Académique 2021-2022

IN

MEMORIAM

Nous gardons une pensée pieuse de nos regrettés

parents, père Mulungula Mwagalwa et mère Mazambi Namukondo

Suzanne, qui nous ont quitté très tôt, alors que nous

comptions encore beaucoup sur leur affection et leur soutien.

EPIGRAPHE

« Le propre de l'homme est de combattre par la loi,

régulièrement, avec la loyauté et la

fidélité. Le propre de la bête est de combattre par la

force et la ruse. »

Nicolas Machiavel, Le Prince, Puf, 1532, Paris,

année ?, P132

Nous dédions ce travail à tous les membres de

notre famille.

REMERCIEMENTS

Ce présent travail, est l'outil des plusieurs apports.

Ainsi, nos remerciements les plus sincères s'adressent-ils :

A l'éternel notre Dieu pour l'amour, sa bonté,

sa miséricorde, sa grâce et ses multiples

bénédictions en notre faveur. « Deus caritas est, Dieu

est amour ».

Nous rendons un hommage particulier au chef des travaux

ASSUMANI Kilembwe Théodore qui a accepté de diriger ce travail

malgré ses multiples charges et fonctions, son dévouement, son

consentement, ses conseils et observation bien constrictifs et avisés

ont été d'une valeur indéniable dans la réalisation

de ce travail. Nous lui resterons à jamais reconnaissants.

Aux autorités académiques de l'ISP/BUKAVU, nous

voyons directement respectivement la section de lettres et sciences humaineset

le département d'histoire qui ont donnés de la saveur à

notre être, nous en restons reconnaissant.

A vous mes frères, soeurs, Mutimanwa Mwagalwa Gentil

Homme, Bulambo Mulungula Christophe, Kika Ishukwe, Milenge Zamukulu

Héritier, Mbilizi Itongwa Réné, Benjamin Mulonda,Balolwa

Mutekulwa Consolatrice, ...

Pour clore ce propos, nous saisissons de cette occasion pour

remercier de tout coeur nos camarades et ami(e)s de lutte : Bahati Nakwana

sylvain, Elias Mutimanwa, Samitamba Mutalwa Jacques, Ngama Faustin, Kasindi

Byabele Pacifique, Bashibalera Dominique, Anita Mulonda, Tumusifu Lucienne,

Ponga Shukrani Lucienne, Nathalie, Kito Milemba, Vérité Watuta,

Bubala Héritier, Justin Kyanza, Milemba Matata, Pasteur Kulimushi

Cihonde Laurent, Wilondja Zihalirhwa, Bahezile Mateso Eliote, Atuliya

Dodo...pour leur esprit de collaboration ;

Que ceux qui ne sont pas cités ici nommément

trouvent l'expression de notre sincère gratitude.

.

MUKAMBA MULUNGULA Alexandre

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la

libération (du Congo/Zaïre)

AG : Administrateur Gestionnaire

APIDE : Appui aux Initiatives de Développement

Intégré

AVSI : Associations des Volontaires de Service

International

BP : Boite Postale

CAMPS/HIA : Centre d'Assistance

Médico-psychologique Hope in Action

CECA : Communauté des églises

Chrétiennes en Afrique

CELPA : Communauté des Églises Libres de

Pentecôte en Afrique

CEPAC : Communauté des Églises de

Pentecôte en Afrique Centrale

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

CT : Chef de Travaux

CUB : Centre Universitaire de Bukavu

Ed. : Edition

EP : École Primaire

IRC : International Rescue Committee

ISDR : Institut Supérieur de Développement

Rural

ISP : Institut Supérieur Pédagogique

Km : Kilomètre

ZS : Zone de Santé

PUF : presse universitaire française

USK : Université Simon Kimbangu

CADHOM : Collection d'Action pour la défense de

droit de l'homme

CAPAC : Cellule d'appuis politologique en Afrique

centrale

DES : Diplôme d'étude supérieur

C.IJ : Cours international de justice

CTB : Coopération technique Belge

ONGD : Organisation non gouvernementale de

développement

ONG : organisation non gouvernementale

P : Page

OPCIT : Opera citato

RCD : Rassemblement congolaise pour la

démocratie

SPA : Sciences politiques et Administrative

PAM : Programme Alimentaire Mondial

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

NRC : Norvegian Refugians Concil

RN2 : Route Nationale Numéro Deux

INTRODUCTION GENERALE

Cette introduction générale présente le

choix et l'intérêt du sujet, l'état de la question, la

problématique et les hypothèses, la délimitation du sujet,

la méthodologie utilisée et les sources, les difficultés

rencontrées et la subdivision du travail.

CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre travail s'intitule « Histoire du

groupement de Mukangala dans la chefferie de Luindi en territoire de

Mwenga (1930-2019) ». Le choix d'un sujet n'est pas un fait de

hasard, il dépend de certains paramètres dont

l'intérêt du sujet pour le chercheur, la disponibilité des

sources et l'intérêt scientifique du chercheur. Les facteurs qui

nous ont poussé à porter notre choix sur ce sujet sont surtout

d'ordre scientifique et personnel. En effet, sur le plan scientifique, nous

voulons apporter notre contribution à l'élaboration de l'histoire

des entités politico-administratives de la République

Démocratique du Congo, en général, et celle des Banyindu,

en particulier.

En outre, sur le plan personnel, en notre qualité de

natif du groupement de Mukangala, nous voulons apporter une lumière

nécessaire à la connaissance de cette entité

politico-administrative, car aucun travail scientifique à

caractère historique n'y a jamais été consacré.

ETAT

DE LA QUESTION

L'état de la question est définie comme une

théorie de progrès scientifique qui n'est pas l'oeuvre d'un homme

mais d'une quantité des gens qui réussissent, qui critiquent, qui

ajoutent et élaguent1(*). Pour bien préciser notre sujet d'étude,

nous avons d'abord exploité la littérature existante sur la

chefferie de Lwindi, en général, et sur le groupement de

Mukangala, en particulier. Ainsi, avons-nous exploité les travaux des

auteurs suivants.

Ahadi Lukogo a étudié l'évolution sociale

et économique de la chefferie de Luindi (1996-2015). Il a analysé

comment la population ne cesse de se disperser vers d'autres régions

à cause de divers facteurs dont les conflits de succession au pouvoir

à la tête de la chefferie2(*).

Ambroise Bulambo Katambu a publié un ouvrage

intitulé « Mourir au Kivu : du génocide tutsi aux

massacres dans l'Est du Congo ». Il a étudié les

massacres perpétrés par les forces armées zaïroises

(FAZ) pendant les conflits interétatiques enclenchés en 1993, les

massacres des réfugiées hutu rwandais par l'AFDL et les troupes

du Rwanda, les massacres perpétrés par les miliciens Interahamwe

depuis 1996, les crimes contre l'humanité imputables à l'AFDL et

à ses alliés Rwandais depuis 1998 jusqu'en 2000. Il a

souligné aussi que, depuis le déclanchement des hostilités

en RD Congo en 1996, on a enregistré des violations massives des droits

de l'homme que l'on peut qualifier, selon le cas, des crimes des guerres, des

crimes contre l'humanité, voire des génocides. Toutes ces

violations des droits de l'homme, bien qu'elles constituent une menace

à la paix et à la sécurité internationales,

n'ont jamais été prises au sérieux par la

communauté internationale. Elles sont restées anonymes ;

sans nom malgré le fait que tous ces éléments constitutifs

des crimes des guerres, des crimes contre l'humanité, des

génocides soient réunis. Ainsi, vingt-deux mois après le

déclanchement de la « deuxième

libération », le 02 août 1998, l'on a

dénombré plus d'un million de personnes massacrées, sans

compter le massacre des réfugiés pendant la campagne de l'AFDL et

de l'APR (1996-1997). Il dit enfin que, plus de cent massacres ont

été systématiquement commis au Congo/Zaïre depuis

1996 jusqu'en 2001. Les plus connus sont : le massacre des

réfugiés Hutu rwandais en 1996, de Bukavu et Goma en 1996-1997,

de Kasika le 24 août 1998 et de Makobola en 19993(*).

Bob Kabamba et A. Muholongo Malumalu ont

présenté un ouvrage intitulé « cadastre des

infrastructures : problèmes et recommandations »

où ils ont étudié cette chefferie dans plusieurs aspects

pour essayer d'amener une solution à la crise conflictuelle de

« bwami » et d'autres problèmes de cette chefferie.

Ils ont aussi démontré les problèmes qui se posent dans

cette entité suite au massacre d'août 1998 et aux guerres à

répétition. Et ils ont proposé des recommandations aux

autorités politico-administratives de la RDC dans le but

d'améliorer la situation sociopolitique des habitants de cette

entité4(*).

Chishugi Mastaki Trish, dans son mémoire de licence

à l'ISDR/Bukavu intitulé «Application des

mécanismes de la justice traditionnelle, une alternative pour la

stabilité locale dans la chefferie de Luindi dans le territoire de

Mwenga de 1998-2010 », explique la manière dont la

justice traditionnelle maintenait la stabilité sociale où les

différentes guerres ont eu des effets néfastes sur la vie sociale

et le développement intégral de cette entité

politico-administrative du territoire de Mwenga5(*). Pas clair, à compléter.

Miyali Mubeza Stanislas, dont le travail

s'intitule «Histoire socio-politique de la chefferie de Luindi

(1923-2007) », a exploré les origines des nyindu. Il s'est

appesanti sur l'organisation sociale et politique de ceux-ci pendant les

périodes coloniale et postcoloniale6(*).

Mubuto Kuzindamolo Wasolela a présenté, en 2003,

un mémoire de licence intitulé « dynamique

sociopolitique dans les collectivités-chefferies de Basile, Luindi et

Wamuzimu de 1998 à 2003 ». Le contexte dans lequel il avait

étudié la chefferie de Luindi a beaucoup changé. Son

étude met plus l'accent sur l'aspect purement socio-politique. Les

résultats de son travail ont montré que l'évolution de

cette chefferie jalonnée de conflits, crises et résistances a eu

des conséquences incalculables sur la population et sur l'entité

elle-même. Le chef de la chefferie de Luindi fut assassiné dans

un massacre indescriptible opéré par les forces de l'APR au

compte du RCD/Goma dans sa juridiction7(*).

Mutiki Lutala Jonas a, dans son « Essai sur

l'exercice du pouvoir politique chez les Banyindu dans la

collectivité chefferie de Luindi en territoire de

Mwenga (1976-1977), fait l'analyse de la succession au pouvoir dans la

chefferie de Luindi8(*).

Mwavita Kishago montre, dans son mémoire de

licence en Développement rural qui porte sur les effets des guerres

sur l'environnement naturel de la chefferie de Luindi en territoire de

Mwenga, comment les guerres qu'a connues la chefferie de Luindi ont

détruit le tissu économique de cette entité. Et pour

survivre, la population s'est livrée aux activités de fabrication

de la braise et de la scierie jugées plus bénéfiques que

celles de champs qualifiées de moins rentables par cette population

meurtrie par les guerres9(*).

Wilondja Mwati a travaillé

sur « les incidences socio-culturelles de la

déscolarisation des jeunes filles âgées de 6 à 17

ans dans le groupement d'Ihanga en chefferie de Luindi (2006-2007) ».

L'auteur analyse la problématique de la déscolarisation des

filles, la dégradation des conditions de vie ayant entrainé la

pauvreté qui a rongé toutes les bases sur lesquelles reposait

l'éducation des enfants, en général, et celle des filles

en, particulier10(*).

Zamukulu Milenge Héritier, dans son travail sur

l'impact des massacres de Kasika sur le développement socio-politique

dans la chefferie de Luindi (1998-2013), a démontré qu'avant

ces massacres, le développement socio-politique de cette entité

se manifestait par un pouvoir coutumier fort et stable, une production agricole

forte accompagnée d'une main-d'oeuvre qualifiée, un

système éducatif et sanitaire efficace et adapté et une

politique gouvernementale stable et forte. Les conséquences

socio-politiques des massacres sont l'affaiblissement du pouvoir coutumier, le

dépeuplement de la chefferie, des pertes en vies humaines, la baisse de

la production essentiellement agricole et commerciale, la dégradation du

système éducatif et sanitaire, l'incendie des maisons, les

pillages, l'abandon des activités champêtres, la

désorganisation du tissu social, l'arrêt du fonctionnement du

poste de santé de Kashindaba, le manque d'enseignants qualifiés

dans les écoles secondaires, l'exode rural, la famine, la malnutrition,

la sous-alimentation, la dégradation de coût de vie,

l'insécurité alimentaire, la rareté des produits, les

arrestations arbitraires et les accusations mutuelles, la fracture sociale et

l'absence de la décentralisation du pouvoir. Bref, le

sous-développement serait le principal effet de ces massacres11(*).

Par rapport aux travaux ci-haut présentés, le

nôtre se distingue par le fait qu'il met l'accent sur l'histoire du

groupement de Mukangala, l'une des entités politico-administratives qui

composent la chefferie de Luindi en territoire de Mwenga

(1930-2019) ».

L'approche diachronique nous permettra de voir les permanences

etles changements intervenus dans l'évolution de ce groupement au cours

de cette longue période d'environ quatre-vingt-neuf ans. Notre objectif

est d'apporter la lumière sur l'histoire de cette entité

politico-administrative à travers les réponses données aux

questions de notre problématique. Cela nous permet de jeter un pont

entre le passé et l'avenir en transmettant aux générations

futures les connaissances sur la manière dont a fonctionné ce

groupement pendant la période sous étude.

PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

Larousse

définit la problématique comme étant un problème ou

un ensemble des problèmes un peu bien posés par une situation

quelconque et auxquels il faut trouver une solution par la recherche12(*).

La problématique est encore définie comme

l'ensemble des questions que se pose le chercheur avant d'entamer la

recherche13(*).

La population de la chefferie de Luindi est globalement

constituée des Nyindu et des Lega qui sont des peuples Bantu14(*). Les habitants ont

traversé une longue période de paix et de concorde, de

répugnance de la violence en s'attachant à leur culture pacifique

et leurs valeurs culturelles éducationnelles. Malgré les

difficultés que peut soulever l'étude de l'histoire du groupement

de Mukangala dans la chefferie de Luindi en territoire de Mwenga (1930-2019),

il est possible de clarifier les origines, l'évolution et les

difficultés qu'a connues ce groupement en tenant à

répondre aux questions suivantes :

0. Quelles sont les origines du groupement de

Mukangala ?

1. Quelle a été l'évolution de ce

groupement, de 1930 à 2019 ?

2. Quelles sont les difficultés que ce groupement a

connues et ses perceptives

HYPOTHESES

P. Rongere dit que l'hypothèse est comprise comme une

proposition de réponse aux questions que l'on pose à propos de

l'objet de la recherche formulée telle que l'observation et l'analyse

puissent fournir une réponse15(*).

Loka-Ne-Kongo définit l'hypothèse de travail

comme une proposition qui tente d'expliquer les problèmes posés

à partir de l'observation : c'est une idée directe, une

tentative d'explication des faits au début de la recherche

destinée à orienter l'investigation et être maintenue

d'après les résultats de l'analyse16(*). Elle est d'un rôle

important comme guide dans le travail de recherche. Ainsi, avons-nous

formulé les hypothèses ci-après au vu de la

problématique posée ci-dessus.

1. Les origines du groupement de Mukangala sont à

situer au cours de l'année 1912.

2. Ce groupement a connu, au cours de son histoire, une

organisation administrative bien structurée et

hiérarchisée de la base au sommet, du niveau des villages

à celui du groupement. Son évolution a été

marquée par des hauts et des bas, des défis liés à

des conflits du pouvoir coutumier et fonciers.

3. Les difficultés que rencontre le groupement de

Mukangala sont d'ordre économique, social, politique et culturel

s'inscrivant dans les grandes lignes de celles de la chefferie de Luindi, mais

avec quelques spécificités locales. Dans ses perspectives figure

la gestion de conflits par les autorités compétentes en ramenant

ensemble les deux parties protagonistes.

0.5.

DELIMITATION DU SUJET

Tout travail d'Histoire doit être délimité

au moins sur le plan temporel et spatial pour sa clarté et sa

faisabilité.

0.5.1. DELIMITATION CHRONOLOGIQUE

Notre étude s'étend sur

la période allant de 1930 à 2019.

L'année 1930, que nous avons considérée comme terminus

a quo a été marquée par la création du

groupement sous étude pendant la période coloniale et par sa

reconnaissance officielle par le colonisateur. L'année 2019, prise pour

terminus ad quem, est inscrite dans les annales politiques du

groupement de Mukangala en ce sens qu'il a connu pour la première fois

la visite d'un gouverneur de province du Sud-Kivu, en la personne de monsieur

Théo Ngwabidje Kasi, pour la confirmation du premier cas en province de

la maladie à virus d'Ebola détecté à Kasika.

0.5.2. DELIMITATION SPATIALE

Le groupement de Mukangala est situé dans la chefferie

de Luindi, en territoire de Mwenga, à cent kilomètres du

chef-lieu de la province du Sud-Kivu, sur la route nationale n° 2,

Bukavu-Kamituga-Kindu, en République Démocratique du Congo.

0.6. METHODES, TECHNIQUES ET SOURCES

La valeur d'un travail scientifique tient à la

qualité de la méthodologie et de sources utilisées.

0.5.1. METHODES

Nos seules connaissances, quelles qu'elles soient ne

suffiraient pas pour produire un travail qui se veut scientifique. Nous avons

dû, pour mener cette recherche à bon port, recourir à une

méthodologie fondée sur les méthodes historique et

comparative, les techniques et les sources.

La

méthode historique

Elle est fondée sur l'évolution des faits et des

phénomènes, des situations et des évènements avec

ses deux approches : approche génétique et approche

diachronique.

L'approche génétique explique les faits par

leurs antécédents, leurs causes. Elle nous a permis de remonter

aux mythes et légendes des origines de la population de Mukangala, aux

causes de différentes guerres et rébellions vécues dans ce

milieu. Cela nous a amené à établir la relation de causes

à effets des réalités qui ont marqué l'histoire du

groupement de Mukangala pendant la période sous étude17(*).

L'approche diachronique consiste à situer les faits et

les évènements dans leur évolution dans le temps en tenant

compte de l'environnement et de la conjoncture dans lesquels ces faits se sont

passés. Elle dégage les changements et les permanences dans le

cheminement des faits étudiés. Elle nous a aidé à

appréhender l'évolution de l'organisation et du fonctionnement du

groupement de Mukangala sur tous les plans, politique, économique,

social et culturel.

A. La méthode comparative

Pendant la description et l'analyse des faits, la

méthode comparative nous a aidé à les confronter pour

dégager les ressemblances et les différences. Nous avons

comparé l'histoire des habitants de Mukangala sous la colonisation

à celle de la période postcoloniale.

0.5.2. TECHNIQUES

La technique de recherche constitue l'ensemble d'instruments

(moyens matériels) que le chercheur utilise pour conduire ses

investigations. Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé deux

types des techniques : techniques documentaires et techniques vivantes.

Les techniques documentaires nous ont aidé dans

l'exploitation des documents écrits dont les ouvrages, les documents

d'archives, les mémoires et TFC, les articles et même les notes de

cours.

Les techniques vivantes ont consisté en des interviews

avec nos informateurs. Elles nous ont permis de recueillir les données

orales pour compléter et nuancer les renseignements tirés des

documents écrits.

0.5.3. SOURCES UTILISEES

Nous avons utilisé trois types des sources : les

sources orales, les sources écrites et les sources numériques ou

en soft.

S'agissant des sources orales, nous avons interrogé

plusieurs informateurs censés connaître l'histoire du groupement

de Mukangala. Il s'agit du chef de groupement, du chef intérimaire, des

notables et autres sages de Mukangala, des intellectuels ainsi que des paysans.

Pour ce faire, nous avons dû sillonner le groupement de Mukangala et la

chefferie de Luindi.

Quant aux sources écrites, nous avons parcouru des

ouvrages, des documents d'archives, des travaux scientifiques, des revues et

des notes de cours en rapport avec notre sujet de recherche18(*).

0.7. DIFFICULTES RENCONTREES

Toute recherche scientifique rencontre nécessairement

certains obstacles qui, dans certains cas, peuvent handicaper sa

réalisation. En ce qui nous concerne, nous avons connu quelques

difficultés dont les plus importantes sont :

- La résistance de certaines personnes à

répondre à nos questions ;

- L'insuffisance de documents ayant trait à l'objet de

notre recherche dans les bibliothèques de la place ainsi qu'au

Ministère provincial de l'Intérieur.

Pour contourner ces difficultés et dans le souci

d'obtenir les renseignements suffisants, nous avons usé de la patience,

de la persévérance, de la négociation avec nos

enquêtés et de la complémentarité des sources

utilisées.

0.8.

SUBDIVISION DU TRAVAIL

Ce travail comporte quatre chapitres avec une introduction et

une conclusion générales. Le premier chapitre porte sur les

origines du groupement de Mukangala. Le second chapitre est consacré

à l'organisation du groupement de Mukangala. Le troisième

chapitre examine le

CHAPITRE PREMIER. ORIGINES DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

Dans ce chapitre, nous allons présenter le milieu

physique, car il a fort influencé la mentalité des Nyindu.

Ensuite, nous allons essayer d'émettre quelques hypothèses sur

l'origine politique traditionnelle de Nyindu, Bahofa et la définition

des concepts.

I.1.

PRESENTATION PHYSIQUE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

La présentation du groupement de Mukangala porte

sur sa situation géographique, son relief, son climat, la nature de

son sol, son hydrographie et sa végétation.

I.1.1. Situation géographique

Le groupement de Mukangala est l'un de huit groupements ruraux

qui forment la chefferie de Luindi et dont le chef-lieu porte le nom de

Muhimbili. Sur la carte géographique de la République

Démocratique du Congo, il est situé à l'Est dans la

province du Sud-Kivu, territoire de Mwenga, chefferie de Luindi. Il occupe une

superficie de 109 km² sur l'étendue de la chefferie de Luindi. Il

renferme une population de 12652 habitants, soit une densité de

116habitants/km².

Il est limité :

- Au Nord, par la rivière Zokwe qui le sépare

avec le groupement d'Ihanga ;

- Au Sud, par la rivière Nakachocho qui le

sépare avec le groupement de Kiomvu ;

- A l'Est, par la rivière Nalumbalanga qui forme une

limite naturelle avec le groupement de Kigogo ;

- A l'Ouest, par l'affluent du fleuve Congo, la rivière

Ulindi qui le sépare avec la chefferie de Basile par le groupement de

Balobola19(*).

- *

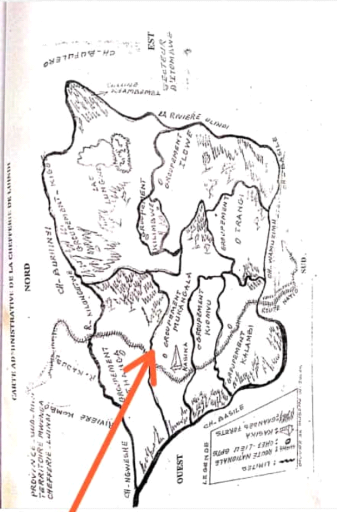

CARTE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

I.1.2. Relief

Le groupement de Mukangala est une région

particulièrement montagneuse. Son relief très accidenté

présente des altitudes fortes élevées dépassant

1000 m. Les points culminants sont : Mukangala, Nakitundu et Karangiro.

Nakitundu est la plus élevée montagne du territoire de Mwenga

avec une altitude de 1500m.

I.1.3. Climat

Le groupement de Mukangala jouit d'un climat de montagne

caractérisé par deux saisons : l'une pluvieuse et longue

variant entre 8 et 10mois dans les régions forestières (Kashaka,

Kwapinga, Mulamba, Kalengesha, Ndola et Mushinga). Et l'autre sèche est

très courte de 4 à 2 mois dans les régions savanes

(Muhimbili, Kidasa, Mukasa, Kahulile et Kikombe).

I.1.4. Végétation

La végétation du groupement de Mukangala est

essentiellement des deux types : la forêt et la savane. A par la

forêt et la savane, il est aussi couvert d'une végétation

des bambous qui poussent dans la localité Kasika /village de de

Matambilunga.

I.1.5. Sol et sous-sol

Le sol du groupement de Mukangala est volcanique, un sol

dérivé des roches granitiques et le sol des plaines alluviales

enrichis par les alluvions dans les vallées de cours d'eau. Pour les

peuples riverains, ces sols leur offrent des avantages pour l'agriculture,

surtout pour les cultures maraîchères et vivrières. Dans

cette entité, on trouve certains minerais comme la cassitérite et

l'or.

I.1.6.Hydrographie

L'hydrographie du groupement de Mukangala est dominée

par des rivières dont les plus importantes en débit sont Ulindi,

Zokwe, Lumetekelo, Nalumbalanga. La rivière Ulindi possède deux

chutes exploitables pour l'installation des centrales hydro-électriques.

Ce groupement possède également des étangs piscicoles.

I.2.

SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

Ce point aborde la composition de la population, l'habitat,

les origines et la mise en place de la population du groupement sous

étude.

I.2.1. Population

La façon dont le groupement de Mukangala est

peuplé n'est pas différente de celle d'autres groupements tels

Kalambi, Kilimbwe, Kigogo, Ihanga, Ilowe, Irangi et Kiomvu dans la chefferie de

Luindi en territoire de Mwenga. Ainsi, ce groupement est essentiellement

habité par les ethnies Nyindu (majoritaire) et Lega.

Tableau n°1. Evolution de la population de Mukangala

(1930- 2019)

|

N°

|

Année

|

Habitants

|

|

01

|

1930

|

5235

|

|

02

|

1940

|

6653

|

|

03

|

1950

|

8675

|

|

04

|

1960

|

9782

|

|

05

|

1970

|

10103

|

|

06

|

1980

|

11301

|

|

07

|

1990

|

11953

|

|

08

|

2000

|

853

|

|

09

|

2010

|

7672

|

|

10

|

2019

|

12652

|

Source :rapport annuel de la population de groupement de

mukangala

Commentaire :cette population a connue des

différentes variations face aux circonstances qui a eu la chefferie de

Lwindi en générale et le groupement de Mukangala en particulier

notamment la guerre de la RCD qui a favorisé le massacre de kasika du

24 Août 1998.

Partant de ce tableau, nous constatons que la population du

groupement de Mukangala n'a été multipliée que par 2,4 en

89 ans, en passant de 5 235 habitants en 1930 à 12 652

âmes en 2019. Cette croissance démographique lente s'explique

surtout par le dépeuplement que ce groupement a connu au cours des

années 1998 à 2005, à cause des guerres à

répétition, des massacres du 23 au 24 Août 1998, des

déplacements de la population vers les entités voisines plus ou

moins sécurisées et l'exode rural.

I.2.2. Habitat

Pour Sauvet T., dans le dictionnaire économique et

social, « le logement est en fait le phénomène social

numéro un selon lequel on détermine le niveau de vie des

individus. Un mauvais logement est la source de beaucoup de maux, sa

réalisation est liée à de nombreux facteurs

économiques et sociaux »20(*).

Ainsi donc, ce groupement connait plusieurs types de maisons

à savoir : maisons en planches, en briques cuites dont la plupart

ont été construites par les colons belges et les missionnaires

des églises chrétiennes, et les huttes qui tendent à

disparaitre.

I.2.3. Origines et mise en place des habitants de

Mukangala

Dans ce point, nous expliquons les origines des Nyindu, leurs

migrations et leur installation dans la chefferie de Luindi, en

général, et dans le groupement de Mukangala, en particulier.

Luindi est une chefferie habitée par l'ethnie nyindu semi-bantu

originaire de la cuvette centrale depuis le 14e siècle, selon

les sources orales. Les Nyindu ont d'abord résidé à Mukuju

Naho qui est leur premier site entre Kamituga et Mwenga. Ensuite, ils se

dirigèrent à Kangele (une roche de Rubumba ou Lubumba) au bord de

la rivière Lushiingi (Ulindi) où vivait un certain Muga, un homme

très fort et d'origine bantu. Les Nyindu comptent cinq clans anciens

descendants de Muga Mabondo Muhona Kalungu. Il s'agit de clans : Batumba,

Babulizi, Bashimbi, Banyamuganga et Balambo, Les autres clans sont venus les

rejoindre plus tard, comme celui des Mbula.

La chefferie de Luindi est localisée dans le Territoire

de Mwenga au Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Elle

est composée de 8 Groupements: Kilimbwe, Kigogo, Ilowe, Mukangala,

Kihomvu, Kalambi, Ihanga et Irangi. Cette Chefferie était dirigée

par un monarque qui porte le titre de « Mwami Naluindi

Kinyabami », de la dynastie dont découleraient celles d'autres

royaumes du Kivu. Cette appellation vient du nom d'un

« muntu » nommé Kanyindu qui aurait anciennement

vécu dans la cuvette centrale, selon les écrits de Mumbe

Kapingi21(*). Kanyindu

serait le père de Muga Mabondo Muhona Kalungu qui aurait

émigré en suivant le cours du fleuve Congo. Avant

l'arrivée des Blancs, Naluindi dirigeait tout le royaume de Banyindu

dans l'actuelle province du Sud-Kivu. Son royaume s'étendait à

partir de Kilungudwe en chefferie de Burhinyi jusqu'à Mukuju chez le

chef Lubemba-wamuzimu de Kitutu dans l'actuelle chefferie des Wamuzimu,

toujours en territoire de Mwenga22(*).

I.2.4. ORGANISATION DES NYINDU

Dans ce point, nous analysons brièvement l'organisation

politique, économique et socio-culturelle des Nyindu de la chefferie de

Luindi.

ORGANISATION POLITIQUE DES NYINDU

Le pouvoir royal de Luindi est à la fois monarchique et

initiatique. Il remonte aux temps très anciens dans des mythes et

légendes qui tissent ses origines.

A.1.

Origines de la royauté de Luindi

A la tête du royaume de Lwindi, la succession se fait du

père au fils. Le royaume aurait été fondé, selon la

tradition orale, par « Data wa Nyabatwa » venu de Mukuju en

allant à Kalungu pour rendre visite à un certain Nakabumbano. Ce

dernier lui céda, sous la pluie, son trône royal. En ce

moment-là, Data wa Nyabatwa se proclama roi en disant :

« Nyi'tolera bwani bwami », ce qui veut dire

littéralement : « J'ai ramassé mon

royaume ». Ce fut l'origine du royaume des Batumba de Luindi, aux

environs de l'an 1620 ap.J.C. Ceux qui nomment les rois de Luindi sont les

Benenamishungwe kalazambango, une petite lignée des Bashimbi de Luindi.

Ils peuvent être aidés par les Banyamuganga, gardiens des insignes

du pouvoir. Ceux-ci portent le titre de « Bagingi » en

kinyindu, qui veut dire sages en français.

A.2.

Les insignes du pouvoir monarchique de Luindi

L'un des insignes du pouvoir royal à Luindi est

« l'Ishungwe » : la calotte ou chapeau fabriqué

à partir de la peau de léopard ou de lion dans lequel on incruste

un os de chaque ancien roi décédé, des os des animaux

très dangereux comme le lion, le gorille et le léopard. Ce

chapeau n'est pas porté au hasard, car il représente les anciens

chefs morts comme chefs du gouvernement de Luindi, leurs couronnes du royaume.

Ce chapeau était seulement porté par les Batambu ou

chefs de groupements et le mwami ou roi. Chez les Nyindu, si le roi

meurt, la famille régnante des Batumba choisit celui qui mérite

de remplacer le roi défunt, en fait rapport à Nabulizi

qui est l'ainé de la tribu et à Nashimbi pour solliciter

leur accord quant à ce.

A.3.

Les dignitaires du royaume de Luindi

Les dignitaires et détenteurs du pouvoir politique dans

la chefferie de Luindi sont :

1° « Mutambo » : chef coutumier, chef

de groupement ;

2° « Mugula » : chef de

localité, notable ;

3° « Changalume » : militaire ou

policier ;

4° « Mwambali Wa Mwami » : garde

du corps du roi ou valet du mwami ;

Tableau n°2. Entités administratives de la

chefferie de Luindi

|

N°

|

Groupements

|

Habitants

|

Nom du Chef

|

Clan régnant

|

Autres clans du groupement

|

Localités

|

|

1

|

Kalambi

|

7.645

|

Itongwa Kasuli Nakalambi

|

Batumba

|

Bagezi, Balambo, Bashitabyale, Basele et Bashimwenda

|

Kakangala, Itumba, Kalimoto et kalambi

|

|

02

|

Kigogo

|

6.645

|

Baguma Mwati Kigogo

|

Benemutalwa

|

Bashinda, Balambo, Balande, Balizi, Basimbi et Batwa.

|

Muhuzi, Kashindaba, Kadete, Ishungwe, Kadita et Muhembeje

|

|

M

|

Kilimbwe

|

3.561

|

Kabumbanyungu Lusenda

|

Balande

|

Babulinzi, Balambo, Balimbizi, Bamulinda et Batwa

|

Kilimbwe, Matembu, Ishongo, Katembu et Kisogo

|

|

04

|

Kiomvu

|

3.090

|

Kisongo Gaston

|

Bakyoka

|

Balobola, Batumba, Bakyoka, Bagezi et Balimbizi

|

Kiomvu, Ngenga, Lutambi etKalimoto

|

|

05

|

Ihanga

|

2.922

|

Pierre MULINDWA

|

Bahofa

|

Batumba, Bashi, Babulinzi, Bahofa et Bawanda

|

Lukunga, Butongo, Nyakalenge, Kangola, Chowe, Misela,

Kibuti et Malangi

|

|

06

|

Irangi

|

5.868

|

Nyirangi Bulambo Palambibo

|

Banyamuganga

|

Bagezi, Bakyoka, Batumba, Banamuganga et Bashimwenda

|

Kataraka, Ilolo, Ngole, Kabukimba, Kitale, Ilibo et Mulole

|

|

07

|

Ilowe

|

1.183

|

Mulamba Mulate Kilande

|

Balande

|

Balambo, Balande, Bashinda, Banamuganga et Bamulinda

|

Ilowe I , Ilowe II, Nyabaleke et Kishele

|

|

08

|

Mukangala

|

12.652

|

Mwenebatende Nabuhombya Joseph

|

Bahofa

|

Batumba, Balande, Basimbi, Banamuganga, Babulinji, Basele,

Bamulinda et Bahofa

|

Kasika, Pinga, Mulamba (Kalizi), Kipinda, Muhimbili, Pinga,

Mushinga, Kalemba, Kuhulile, Ngendje et Ilemba.

|

|

TOTAL

|

43.566

|

|

|

|

|

Source : Archives administratives de la chefferie de

Luindi,rapport annuel de la chefferie de lwindi , 2019, pp.7-12.

Commentaire : ce tableau établi les

différentes entités administratives de la chefferie de Luindi,

ainsi que ses responsables.

A.4.

Les maisons royales de Luindi

Les maisons importantes dans l'enclos du roi de Luindi sont :

« Ngombe, Isengero; Luhero, Kajumiro ».

a. « Ngombe » : une case où tout le

monde arrive, même les enfants et les femmes.

b. « Isengero »: la maison des

délégués du roi et les chefs de groupements pour donner

leurs rapports relatifs à leur mission.

c. « Luhero » : le logement de visiteurs

amis du roi et des batambo ou chefs de groupements.

d. « Kajumiro » : la maison dans laquelle

on vêtit le roi (Mwami) et dans laquelle sont entreposés tous les

matériels du mwami. Personne n'entrait dans cette maison au hasard, sauf

le roi et les Bagingi, les sages, qui l'ont habillé. Aussi, les

Banyamuganga et les Bashimbi étaient admis d'y entrer.

Le royaume ne donne pas l'héritage à la femme.

La succession est donc du Père au fils. D'où, si le roi meurt

sans laisser l'enfant, on recourtdans une autre famille de la même

lignée royale pour nommer l'autre Roi.

e. « Namushembe, Lushembe » :

- « Namushembe » : c'est un collier

portant la coquille d'un grand escargot.

- « Lushembe » : ce sont des boules

tissées et sur lesquelles sont dessinées plusieurs images du

roi.

Les entités administratives ont des noms

spécifiques dans le parler et la culture des Nyindu. Il s'agit

principalement de :

- « Kaya » : village local ;

- « Twaya » : groupement ;

- « Kihugo » : chefferie, territoire,

province ou pays ;

- « Kibhaja » : continent ou monde.

ORGANISATION SOCIALE

Sur le plan social, les Nyindu sont organisés en

familles et en clans qui constituent leur ethnie. Ils ont une culture composite

compte tenu de la position de leur chefferie au carrefour de différentes

cultures auxquelles ils ont fait d'importants emprunts : les Lega, les

Shi, les Fuliru et les Bembe.

B.1. Généalogie des clans nyindu

Les clans nyindu trouvent leur origine dans l'ancêtre

commun Muga Mabondo Muhona Kalungu qui aurait mis au monde cinq enfants:

- Ndanga Shenondo, ancêtre du clan de Balizi ;

- Kalungu, ascendant du clan de Bashimbi ;

- Nabatwa, qui est à la base du clan de

Batumba ;

- Ngondwe, qui a formé le clan de

Banyamuganga ;

- Bulambo, ancêtre du clan de Balambo23(*).

B.2.

Toponymie et anthroponymie chez les Nyindu

La toponymie est aussi bien fournie chez les Nyindu. Ainsi,

par exemple, nomme-t-on les quatre points cardinaux en Kinyindu :

« Ishere » : Est, « Indija » : Ouest,

« Ikagere »: Nord et « Imashaje » :

Sud.

Quant à l'anthroponymie, les jumeaux chez les Nyindu

sont désignés par les mots suivants :

- Ceux du sexe masculin : « Shonga »

pour le premier-né et « Mughaja », pour le

puis-né.

- Les jumelles sont appelées

« Ngungwa », pour l'aînée et

« Nakito », la puis-née.

Celui qui précède les jumeaux est appelé

« Kabika ». Les enfants suivent les jumeaux sont

nommés : « Mbirize », homme ou femme né

directement après les jumeaux ou les jumelles. Et

« Mulonda » est celui ou celle qui vient après

Mbirize. Les enfants qui précèdent les jumeaux sont

appelés : « Katambu », pour le premier-né et

« Kabika » pour le second.

Le père des jumeaux est appelé

« Muhasha ». Celui qui met au monde les jumeaux deux fois

est nommé « Kishali », et la femme

« Nyihasha ».

La naissance des jumeaux était entourée d'un

mythe et de rites. Quand une femme mettait au monde des jumeaux, elle devrait

passer une semaine sans se faire voir à l'extérieur. Les membres

de deux familles exécutaient des danses traditionnelles et la

ravitaillaient en nourriture. On en informait aussi les autorités

administratives comme le mwami, le chef de groupement et le chef de

localité. Après trois mois, la sortie des jumeaux se faisait par

la célébration d'une grande fête accompagnée

d'offrandes. La mère des jumeaux se couvrait de la peau du chacal

(musimba) et se coiffait d'un chapeau fait de plumes de l'aigle (nyuunda). Le

jour de cette célébration, on offrait également des

cadeaux aux jumeaux, après les avoir bien vêtus.

Celui qui désobéit aux normes et coutumes

légués par les anciens était sévèrement

puni. On mettait sur lui un signe dit `'Shuluuliro`'. Si quelqu'un commettait

une faute grave, il devrait être pris et emballé dans les feuilles

sèches de bananier pour qu'il soit brûlé vif. Pour

s'encourager au travail, les Nyindu utilisaient le terme

« Mwakolesa » qui veut dire : courage. La

réponse est : « Bâ-ho » qui signifie

`'vive''.

B.3.

Mariage coutumier chez les Nyindu

Pour contracter le mariage, la coutume des Nyindu exigeait au

jeune époux de verser comme dot trois catégories de

chèvres réparties comme suit :

- « Mbene y' u muhoho », la chèvre

consacrée pour supplier la belle famille ;

- « Mbene y'u musiingiro », plusieurs

chèvres consacrées à la dot ;

- « Mbene y'u mokyo », la chèvre

que les parents vont manger.

« Mbene » en kinyindu signifie une

chèvre. En outre, les Nyindu donnaient une autre valeur dotale en

métal appelé `'Izingi'', un rouleau de métal qui

coûtait très cher.

Les Nyindu utilisaient plusieurs biens de valeur comme dot. Il

s'agit notamment de:

- « Iziingi » : Ce que portaient les

femmes comme anneaux sur leurs jambes ;

- « Kihiga » : du sel emballé dans

des feuilles sèches de bananier (bibamba) ;

- « Tulanga » (perles) :

utilisé par le roi et les femmes honorées comme chainette et par

les « Nyihasha » (mamans qui ont mis au monde les

jumeaux) ;

- «Kikonda » : vin d'honneur que les Nyindu

apportaient pour accompagner la dot ;

- « Kugokera » : la réalisation du

mariage et que personne ne pouvait plus venir causer la rupture de ce que vous

avez fixés comme alliance ;

- « Iziingi » (rouleau de métal

doré), Kihiga (sel), mbene (chèvre) et Kalanga (perle)

constituent l'essentiel de la valeur dotale (kikonda) chez les Nyindu. Tandis

que « Kugokera » consiste à finaliser ou

clôturer le mariage en versants les biens supplémentaires.

Pour un handicapé physique, la coutume nyindu

prévoit qu'Il puisse obtenir gratuitement une femme chez son oncle

maternel.

Avec l'avènement du christianisme, avant que le mariage

ne soit consommé, il doit d'abord être béni à

l'église. Mais, avant tout, il faut doter et conclure l'alliance

entre les deux familles. Celles-ci conviennent de la date de noces. Ce jour-

là, on emmène la fille en présence de deux familles. La

famille du jeune époux reçoit la jeune épouse de mains de

sa mère pendant que l'assistance exécute des danses, mange et

prend de la bière. Le soir, les vieilles femmes vérifient si la

fille est encore vierge. Si elle ne l'est plus, les convives ne peuvent pas

manger là-bas. Même les parents du jeune époux ne doivent

pas manger la nourriture qu'apportera la famille de leur belle-fille.

Le `'Kihaango `' est le pacte de sang utilisé pour lier

les gens de jadis dans la culture Nyindu, car les conflits et la haine

étaient récurrents. Le pacte de sang entraînait la mort du

traître, car celui-ci était considéré comme ayant

péché contre la personne avec qui ils ont fait le pacte mais

aussi contre la famille toute entière. Même si les membres de sa

famille n'étaient pas présents au moment du pacte de sang, ils

étaient toujours victimes de conséquences de cet abus.

ORGANISATION CULTURELLE DES NYINDU

Les Nyindu ne connaissaient pas l'initiation des jeunes

garçons par « Kimbilikiti ». Ce sont les Lega qui

leur ont appris ce type d'initiation et ce pouvoir coutumier utilisé

pour diriger et éduquer les jeunes garçons dans le but de marquer

le passage à l'âge adulte. Selon la coutume lega, ce rite

initiatique est organisé par les gardiens coutumiers appellés

Bami, porteurs d'une calotte appelée «Kikumbu ». On les

appelle « bami ba kikumbu », c'est-à-dire des

autorités morales et coutumières coiffés des calottes

faites des peaux d'animaux, gardiens de la coutume et protecteurs de l'ordre

public. Si quelqu'un se bat avec sa femme, par exemple, ce sont eux qui le

jugent. Mais ce que les Nyindu connaissaient depuis lors c'était le

« bwami bwa Mukwendekwende ». Pour les Nyindu, leur

héros initiatique « Mukwendekwende » de Luindi est

plus grand que Kimbilikiti de Lega. Seul le mwami porte le

« Lushembe » qui le différentie des chefs de

groupements qui portent « l'Ishungwe ». Le

« Lushembe » n'appartient qu'au mwami chez les Batumba. Le

chapeau royal des Nyindu est fabriqué à base de la peau de

l'animal appelé « Kidasi ». Sur cette couronne, on

fixe «l'Ishungwe », symbole du pouvoir royal. L'animal

précité vit dans les cavernes que les Nyindu appellent

«Lwaala». Après, on tisse sur la couronne royale un bourrelet

de chainette appelé « Lushembe », symbole du pouvoir

de gouverner. Selon la coutume nyindu, si le père meurt, c'est son fils

ainé qui est son héritier. Si l'aîné était

décédé avant son père ou s'il présente

certaines incapacités, c'est le fils cadet qui hérite et donc

sera le répondant numéro 1 de la famille. Toutefois, même

si l'aîné est l'héritier de la famille, il est

appelé à gérer en connivence avec le cadet.

Lors des cérémonies d'héritage,

l'aîné reçoit la lance et la machette, le bracelet ou

« Lugolo » et le sac traditionnel (musange). On doit

l'habiller avec respect devant toute la famille. Le cadet étant

vêtu, on le montre à toute la famille et on lui donne la

responsabilité sur tous les biens et la richesse que son père a

laissée. S'il y a d'autres biens comme des chèvres ou des vaches,

la famille les partage à tous les enfants24(*).

CONSIDERATIONS SOCIOLINGUISTIQUES

Le kinyindu est un parler bantu. Selon Musombwa Ivuzi Michel,

il s'agit d'une langue en tons, et il n'y est pas facile de prononcer un mot

correctement sans recourir à un ton approprié. C'est ce ton qui

confère le sens au mot. La montée ou la chute de la voix dans la

parole affecte le sens de ce qui est dit25(*). La disparition progressive du Kinyindu est due au

fait que la plupart des Nyindu se camouflent et ne veulent pas parler leur

langue devant les membres d'autres ethnies. Par ailleurs une certaine

confusion plane sur la véritable identité nyindu, dans leurs

esprits, et même dans ceux de certains chercheurs. A titre

d'illustration, les Nyindu ont été omis sur bien des sites qui,

pourtant, se veulent mentionner toutes les ethnies africaines ou congolaises.

C'est le cas du site ezakwantu.com qui mentionne à la date d'aujourd'hui

plus de 7400 tribus parmi lesquelles les Nyindu ne figurent pas. En outre, il

en est de même du site Wikipédia qui contient une liste de

groupes ethniques d'Afrique26(*).

Cependant, le parler kinyindu véhicule une importante

sagesse et une culture très riche. A titre illustratif, nous reprenons

ci-dessous quelques proverbes en kinyindu et leurs explications.

0. « Ake'ba muguma ili anyali

mugumaana.»

Littéralement, cela veut dire : « Il peut

être seul, mais en bonne santé ». Ce qui signifie que la

force d'un groupe ne tient pas au nombrede ses membres, mais plutôt

à sa viabilité.

1. « Bugale ho bwaanga kuziindana

butakutaangé.»

Littéralement, ce proverbe se traduit par : «

La richesse, il est bon qu'elle vous arrive à la fin, au lieu qu'elle

vous arrive au début ». La signification en est qu'il est

préférable de finir dans l'abondance que de commencer avec elle

et finir dans la misère.

2. «Utali'ho atakeshuuli'ngungujiba.»

Littéralement, cet adage s'explique

par :«Celui qui n'est pas présent, son piège n'attrape

pas la géante colombe». Le sens profond de ce proverbe est :

Si vous travaillez avec un homme malhonnête, à votre absence, il

privilégiera ses intérêts au détriment des

vôtres. On l'illustre, par exemple, par l'achat de deux vaches ;

l'ami malhonnête s'appropriera la plus grasse vache et vous laissera la

chétive.

3. « Ugaheera luungu, ataheera

luguma »

Littéralement, cela signifie : « Quand on

fait du bien, il ne faut pas choisir à qui le faire, car on ne connait

pas toujours celui qui pourra être utile dans l'avenir». En effet,

celui qui fait du bien ne doit pas discriminer les gens. On peut, par exemple,

favoriser ses enfants et ne rien obtenir d'eux en retour. Jean de la Fontaine

n'a-t-il pas dit dans son texte intitulé « le cerf à la

fontaine » : « Ce qu'on méprise se montre

souvent plus utile que ce qu'on vante »

I.3.

CREATION DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

Parler de la création du groupement de Mukangala nous

amène à examiner les origines du clan régnant, celui des

Bahofa, et la création proprement dite du groupement pendant la

période coloniale.

I.3.1. Origines des Bahofa

Selon la tradition orale, qui n'en donne qu'une seule version,

les Bahofa seraient venus de Kitutu, chez les Bakute de la famille de Lubemba.

Ils auraient suivi le chemin menant vers Luhwinja à la recherche de la

sécurité, car les Bahofa s'étaient disputés

à Kitutu avec les Bakute. Ceux-ci formaient des groupes composés

des véritables guerriers qui étaient de plus en plus

sollicités pour des renforts. Après un temps passé

à Luhwinja, ils jugèrent bon de rentrer chez eux à Kitutu.

En cours de route, les Bahofa firent une esclave à Lwindi où ils

avaient été attirés par le milieu et avaient

décidé de s'installer à trois endroits différents,

à savoir : Ngendje, Kanenge et Ilemba. Pendant ce temps, le chef du

groupe Bahofa soutenait fort le mwami de Luindi. Il lui soigna sa plaie dite

incurable et guérit son fils qui souffrait de l'épilepsie pendant

plusieurs années. Il a aussi combattu énergiquement du

côté du mwami et arracha beaucoup de victoires en sa faveur.

Devant cette campagne victorieuse remportée grâce à son ami

guerrier, le mwami sollicita encore Bahofa de combattre Muhindo qui occupait

illégalement Ihanga et Mukangala. A l'issue de la bataille, cette

entité revint à Lisasu Lubula grand frère de Bahofa, et

Ihanga échut à Bahofa en guise de récompense pour la

victoire gagnée27(*).

I.4.

Origines des Lega : Bunyoro28(*)

Les historiens affirment que les Bantu avaient fui la

désertification du Sahara vers le deuxième millénaire

avant notre ère. Dans cette fuite, ils ont pris deux

directions :

Une tranche s'est dirigée vers le Sud-ouest du Sahara

et a atteint la région de Bénoué (NOK). C'est elle qui

forma le noyau bantu occidental. Une autre tranche s'est orientée vers

Sud-est du Sahara et a abouti au Nil moyen (Kouch). Elle aurait formé

dans le Bunyoro le noyau bantu oriental. Les Lega auraient appartenu à

ce groupe.

Nous considérons donc Bunyoro comme le milieu originel

des Lega pour deux raisons. D'une part, parce que c'est à partir de ce

site que le non Lega serait attribué à un petit groupe qui, plus

tard, désignera toute une tribu. D'autre part, parce que c'est le

premier noyau des Lega. Le Bunyoro s'étendait entre le lac Albert

à l'Ouest et l'Ouganda à l'Est, le fleuve Nil et le lac victoria

au Nord, et le royaume de Toro au Sud.

C'est une région très favorable, par la nature,

à cause de son sol volcanique assez bien arrosé permettant une

bonne culture des bananes. Cette fertilité de sol peut justifier

l'installation des Bantu dans cette région. L'installation des Bantu

dans le Bunyoro n'est pas définitive suite aux attaques

extérieures des Selluk et Dinka ; une grande partie de la population

bantu parmi laquelle les Lega, quitte la région et se lance à la

quête de nouveaux territoires. Ceci est affirmé par Lybeth en ces

termes : « Au XVe siècle sous la poussée des

Silluk et Dinka, les bantu de l'entre Albert-Victoria se mettent en route par

la tracée de Ruwenzori. Ils forment les groupes Bakumu et Warega

»29(*).

Causes des migrations des Lega

Sans entrer en détail, nous citons à titre

d'exemple, les causes principales de migrations lega.

a) Opposition entre membres de la famille ou

opposition ainé-cadet.

Elle met aux prises les enfants d'une même famille,

c'est-à-dire l'ainé et cadet. Elle résulte surtout du

conflit de pouvoir. Des fois, il arrive qu'après la mort du père,

le cadet ne veut pas accepter l'autorité de l'ainé. Il s'oppose

à lui et veut même le dominer. Devant cette situation, l'opinion

publique peut être partagée. Les uns soutiennent l'ainé,

les autres le cadet. A cause de son pouvoir légitime, si le père

ne l'avait pas déshérité, l'ainé peut avoir

beaucoup de partisans. Le contraire peut être aussi et cela compte tenu

des qualités du cadet : sagesse et justice. Dans tous les cas, l'un

parvient après tout à s'imposer sur l'autre. Le vaincu est

souvent obligé de quitter le pays, il va fonder avec son groupe un

nouveau village. Toutefois, ils se reconnaissent comme des frères et

entretiennent parfois de bonnes relations. Le cas des Bashikumbilwa et des

Bashimwenda en territoire de Mwenga. Comme nous venons de le voir, l'opposition

ainé-cadet peut provoquer la scission d'un groupe.

b) Opposition intra-groupe30(*)

Elle n'est autre chose que le conflit qui éclate

à la l'intérieur d'un même groupe opposant les jeunes et

les vieux. Parlant de ce genre d'opposition, Darcet écrit :

« Les générations actuelles ne veulent pas

obéir aux lois mises en place par les hommes de vieilles

générations dans une société qui n'évolue

pas beaucoup pendant toute la vie »31(*).

Dans les sociétés dites traditionnelles, l'homme

n'est jamais isolé ; il passe sa vie dans une unité sociale

ayant ses us et coutumes. Ceux-ci constituent le fil conducteur de

l'unité sociale ; tout membre est obligé de les observer

pour la bonne marche du groupe. Leur violation doit être

sévèrement punie par la société. Parfois,

l'individu quittait avant que des mesures du groupe ne soient prises. Roger

Sendegeye aborde dans le même sens en affirmant : « la non

obéissance aux lois étai sévèrement

sanctionnée des menaces de calamités sur le milieu social.

Certains gens ou des familles entières partent avant que le poids des

sanctions ne pèse sur elles. »

Et Mulungbati d'ajouter : « un exemple si

intéressant peut illustrer nos propos sur la scène qui s'est

passé à Mawe. Il s'agit d'un homme répondant au nom de

Kitunde Mukambilwa qui était tombé amoureux de sa

belle-soeur », l'épouse de son petit frère. Etant

donné qu'il ne pouvait pas le lui dire, il garda ce sentiment à

coeur tout en préparant son coup. Un jour aux environs de dix heures,

Kitunde s'était rendu au champ où sa

« belle-soeur » était seule. Là, il fit appel

à l'épouse de son petit frère qui vint, car elle ne

n'attendait pas à l'événement qui devait arriver.

Lorsqu'elle se trouvait déjà à quelques mètres de

son beau-père, ce dernier sauta sur elle et commença à la

déshabiller. C'est lorsque la femme se rendit compte du but poursuivi

par son « beau-père », elle poussa des cris.

Aussitôt, les hommes accoururent et trouvèrent la femme entrain de

pleurer alors que l'homme s'était déjà sauvé. La

femme expliqua la scène. Arrivée au village, ces gens

trouvèrent Kitunde Mukambilwa déjà parti pour Kamituga.

L'acte posé par Kitunde Mukambilwa est

énergiquement condamnable par la société lega, qu'on

appelle « Muzombo », c'est-à-dire un acte

délicieux même s'il n'avait pas atteint son but, celui d'avoir une

relation sexuelle avec sa « belle-soeur ». Il l'avait

après tout violé, car il avait osé le faire. Cette

tentative suffisait. Ayant avalé les conséquences de sa

faute : sanction et humiliation ; il avait jugé bon de se

réfugier à Kamituga où il se trouve actuellement depuis ce

jour-là. Semble-t-il qu'il n'est plus jamais retourné à

Mawe. Comme on peut le remarquer, la contradiction entre les

intérêts personnels et les lois des groupes était un motif

pour qu'un individu soit écarté ou s'écarte du groupe.

c) Opposition intergroupe31(*)

Nous venons de voir que l'opposition ainé-cadet et

l'opposition intra-groupe peuvent occasionner le départ d'une fraction

du groupe. Cependant, l'installation des migrateurs dans la

« région d'exil » n'est pas toujours pacifique, car

celle-ci est déjà une cause d'opposition aux premiers occupants

de la région. A ces propos Amselle note : « La

prise en considération des problèmes migratoires conduit

naturellement à opposer les migrants à la société

d'accueil »32(*). Après un affrontement, les vaincus sont

obligés, soit de se soumettre, soit d'abandonner le lieu. Pour la plus

part des cas, la seconde solution est adoptée. C'est le cas des

Bashikumbilwa.

Après cette analyse de différentes causes,

présentons succinctement les itinéraires des migrations lega, car

elles ont déjà fait de plusieurs études

antérieures.

1. Itinéraires des migrations des Lega32(*)

Vers le XVIème siècle, écrit Tshimanga wa

Tshimanga, les populations lega venues du Nord-est du Zaïre se sont

avancés jusqu'au Mniéma. Mais, avant d'atteindre le Maniema, ils

se seraient heurtés aux hostilités de Wakasamale, une population

à peau claire dans la région du Haut-Zaïre

(Uélé) et se sont scindés en deux tranches qui se seraient

encore retrouvés à Kakolo au confluent de la Lugulu et de

l'Ulindi, parmi les ouvrages et les travaux qui parlent des migrations lega,

citons : Tshimanga wa Tshimanga et Banamwezi L.

Le premier groupe lega est passé par la voie orientale

à l'Ouesr des grands lacs pour déboucher à Kakolo, lieu de

leur dernière dispersion. L'autre groupe avait gagné de

l'Uélé et remonta le fleuve Zaïre par se rive droite

jusqu'à l'embouchure de l'Ulindi pour s'installer enfin à Kakolo.

C'est la voie occidentale. Ceci a amené Polepole Iginzi à dire

que les Lega ont une certaine fraternité avec plusieurs tribus de

la région du Haut-Zaire telles que les Bakumu, les Mituku, les Baleka et

les Balokele.33(*)

La tradition orale recueillie chez les Lega raconte que le

lega, ancêtre éponyme des Lega, avait eu deux fils :

Kendakenda (ainé) et Lulimba. Le premier avait pour fils Mwema

père de Sungu grand-père de Bulambo. Lega et la famille de son

fils Lulimba auraient suivi la voie orientale et les membres de la famille de

Kendakenda auraient emprunté la voie occidentale. L'arbre

généalogique ci-dessous décrit la descendance de lega.

Arbre généalogique des Lega

KENDAKENDA

LULIMBA

MWEMA

SUNGU

BULAMBO

MWEND KUMBILWA KASUNJU

MUBIGALO MWANGO KIKUNGU MBOBOSHI

I.3.2. De la création du groupement de

Mukangala

Le groupement de Mukangala est situé dans la chefferie

de Luindi en territoire de Mwenga, province du Sud-Kivu. Sa création a

eu lieu en 1912 par le Décret-loi du 02 Mai 1912. Il est devenu

opérationnel en 1929. Les premiers animateurs de cette entité

furent :

- Lisasu Lubula comme premier chef du groupement ;

- Kikojoka Kangere : conseiller ;

- Kimwanga Bashimbirwe : conseiller ;

- Lungwahi Baguma : conseiller ;

- Namujumbi Buhashe : conseiller ;

- Nabuvuma Ndeka : secrétaire.

C'était sous la supervision du Mwami Kabuka

Lukandamira34(*).

CHAPITRE DEUXIEME. ORGANISATION DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

Ce deuxième chapitre analyse l'organisation et le

fonctionnement du groupement de Mukangala dans les domaines politique,

économique, social et culturel.

II.1.

ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

L'étude de l'organisation politico-administrative de la

RD Congo, en général, exige qu'on se familiarise avec certaines

appellations telles : groupement, chefferie, territoire. Pour être

bref, nous allons définir sommairement ces trois concepts

utilisés dans ce travail.

II.1.1. DEFINITION DES CONCEPTS

De façon simple un Groupement, selon le Groupe

Jérémie, est une communauté traditionnelle reconnue par

l'administration. Il est dirigé par un chef coutumier reconnu et investi

par les pouvoirs publics. Au terme de cette Ordonnance-loi n°82/006 du 25

février 1982 portant l'organisation territoriale, politique et

administrative de la République du Zaïre, est groupement toute

communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et

érigé en circonscription administrative sous l'autorité

d'un chef coutumier reconnu et investi par le pouvoir public. Il comporte soit

une grande localité, soit un et un semble de petites localités

numériquement faibles. Il est subdivisé en localités

dépourvues de la personnalité juridique. 34(*).35(*) Une chefferie est un ensemble

généralement homogène de communautés

traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa

tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par

les pouvoirs publics36(*).

Alors qu'un territoire est l'une des composantes de la réalité

matérielle de l'Etat-nation et de sa souveraineté,

délimitée par des frontières37(*).C'est l'étendue de la

surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, une collectivité

politique nationale. C'est aussi une étendue du pays sur laquelle

s'exerce une autorité, une juridiction (surface d'une subdivision

administrative)38(*).

II.1.2. ANIMATEURS DE LA VIE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

Ce point traite de l'organisation politique et administrative

en examinant les différents chefs qui ont dirigé le groupement

de Mukangala, son organigramme, et les chefs de différentes

localités39(*).

Tableau n°3. Chefs de groupement de Mukangala

(1930-nos jours)

|

N°

|

Chefs de groupement

|

Périodes

|

|

01.

|

Lisasu Lubula Joseph

|

De 1930 à 1940

|

|

02.

|

Nabuhombya Kamende

|

De 1940 à 1956

|

|

03.

|

Songa Lisasu Modeste

|

De 1956 à 1996

|

|

04.

|

Mwenebatende Nabuhombya

|

De 1996 à nos jours

|

Source : Mwenebatende Nabuhombya chef de groupement

interviewé à Kasika, le 15 Juillet 2022.

Commentaire : Il ressort de ce tableau que groupement n'a

connu que quatre chefs de groupement depuis sa création et tous sont de

la même famille de Bahofa ; le pouvoir est

héréditaire.

Le chef de groupement a sous sa gouverne les chefs de

localités ou « Kapita ». Le tableau ci-dessous

présente les chefs de localités (Kapita) actuels dans le

groupement de Mukangala.

Tableau n°4 : Les chefs de localité

dans le groupement de Mukangala

|

N°

|

Les chefs des localités

|

Localités

|

|

01.

|

Bulaya Wilondja

|

Kasika

|

|

02.

|

Nabayayu Lembelembe

|

Kalemba

|

|

03.

|

Kipinda Mukobelwa

|

Kipinda

|

|

04.

|

Mwenilemba Nijembwe

|

Ilemba

|

|

05

|

Manueli Bunyenyeli

|

Muhimbili

|

|

07

|

Makongola Kamenja

|

Ngendje

|

|

08

|

Muluta Igunzi

|

Kahulile

|

|

09

|

Pinga Kitoga

|

Pinga

|

|

10

|

Nandola Kasololo

|

Mushinga

|

|

11

|

Kalizi Mwenebatu

|

Kalizi

|

Source : Mwenebatende Nabuhombya chef de groupement

interviwé à Kasika le 15 Juillet 2022.

Commentaire : Les « Kapita » qui

avaient bien travaillé avec le chef de groupement sont devenus des chefs

de localité et ont donné leurs noms aux entités sous leur

gestion. Ce fut le cas de Kalizi, Pinga et Kipinda.

ORGANIGRAMME DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

Chef de groupement

Secrétaire Administratif

Etat-civil

Chefs de localité

Tribunal secondaire

Conseillers

Chefs de sous localité

Chef de quartier

Chefs de 10 maisons

Source : les archives du groupement de Mukamgala,

inédit, Mwimbili, 2021.

Commentaire :Cet organigramme présente les

différents animateurs de la vie politique et administrative du

groupement de Mukongola et les postes qu'ils occupent. Il s'agit, du sommet

à la base, des autorités ci-après.

II.1.3. ORGANISATION SUR LE PLAN ADMINISTRATIF

Dans les années 1930, le groupement de Mukangala

n'avait pas encore de bureau du groupement. Le chef de groupement installait

son administration sous un arbre de ficus

ou « Mulumba ». Les habitants fixaient des pierres

à l'ombre de cet arbre et les utilisaient comme des chaises pour

s'assoir lors des meetings ou des palabres dues à la mésentente

entre eux. Le chef de groupement travaille en collaboration avec les chefs de

localité ou « kapita». Ces derniers font office des juges

au niveau du groupement et supervisent les travaux communautaires

appelés « Salongo » aux quartiers.

C'est-à-dire qu'ils contrôlent le jeton attribué aux

participants au travail organisé par le chef de groupement afin de

dénicher ceux qui ont désobéi à ses ordres afin

qu'ils payent des amandes.

II.2.

ATTRIBUTIONS DES ANIMATEURS DU GROUPEMENT DE MUKANGALA

II.2.1. Le chef de groupement

Il est le personnel administratif du groupement.Il veille au

respect de la constitution et des lois du pays. Il est le représentant

du chef de l'Etat dans son entité. Il reste le responsable de la

politique de son groupement. Il transmet ses rapports tant mensuels qu'annuels

à son chef direct qui est le mwami ou le chef de la chefferie de Luindi.

Le chef de groupement n'est pas élu, son pouvoir se transmet du

père au fils. Il est toujours choisi dans la famille régnante

conformément à la coutume. Il préside la réunion de

sécurité de son entité. Il veille également au

développement de son entité et au bien-être de sa

population.

II.2.2. Le Secrétaire administratif

Il est le personnel administratif etattaché de bureau.

Il est le plus proche du chef de groupement. Il rapporte les réunions

tenues au groupement. En cas d'un problème, il note les

déclarations de plaignants, des accusés et des témoins. Il

joue le même rôle que le chef de groupement. Il assume

l'intérim du chef de groupement à son absence.

Les secrétaires administratifs depuis 1912 jusqu'en

2022 sont :

- Nabuvuma Ndeka : De 1930 à 1940

- Mbilize Kika : De 1940 à 1956

- Emil Lisasu : De 1956 à 1996

- Kasindi Lubunga : De 1996 à nos jours

II.2.3. Les chefs de localités

Ils représentent le chef de groupement dans leurs

localités respectives et transmettent les rapports mensuels et annuels

au groupement.

II.2.4. Le tribunal secondaire du groupement

Il a la compétence judiciaire, notamment le pouvoir

d'installer un tribunal. La chefferie de Luindi a un tribunal divisé en

deux chambres, celle siégeant auprès du mwami et le tribunal

secondaire basé dans le groupement de Mukangala. Ce tribunal secondaire

statue sur les infractions ayant trait à la coutume et d'autres

punissables. Il rend des jugements en premier ressort. Cette juridiction

coutumière simplifie la distance pour ceux qui ne veulent pas

déposer leurs plaintes au niveau de la chefferie. Ceux-ci le font au

niveau du tribunal secondaire avant de s'adresser au tribunal principal. Les

noms des juges du tribunal secondaire depuis 1912 jusqu'en

2022 sont :Mufwabule Mulumba, Daniel Shonga, Rwanyonga

Timothée et Katubaka Papy.

II.2.5. Le bureau d'état civil

C'est un service qui a son siège principal au

chef-lieu de la chefferie à Kasika. Mais, vu que la chefferie est vaste

et les fonctionnaires engagés dans ce service sont peu nombreux, on a

créé des sous-branches de l'état civil dans les

groupements. Il a comme rôle de veiller sur la croissance de la

population. Cela veut dire, connaître les statistiques de la population,

enregistrer les nouveau-nés, les décès et les mariages.

Les animateurs de ce service depuis 1912 jusqu'en 2022 dans le groupement de

Mukangala sont :Mirimba Nakwana Laurent de 1930 à 1960,

Kitoga Binga de 1960 à 1998 et Museme Kabasele de 2002 à nos

jours.

II.2.6. Les conseillers :

Ils ont pour rôle de prodiguer des conseils au chef de

groupement et à la population dans la gestion du pouvoir

coutumier40(*). Les noms

des différents conseillers et leurs périodes, de 1912 à

2022 :

1° De 1930 à 1940 :

Ø Lubunga Mutumoyi,

Ø Kalizi Kalala,

Ø Lujuire Nakuzimu,

Ø Kalinde Basheka.

2° De 1940 à 1956 :

Ø Bisimwa Shonga,

Ø Fumba Kisenya,

Ø Bahezire Mujandwa.

3° De 1956 à 1996 :

Ø Muganguzi Kapenge,

Ø Mbilizi Mujengwa,

Ø Déogratias Musombwa.

4° De 1996 à nos jours :

Ø Mazambi Ikando Michel,

Ø Maroyi Banamwezi,

Ø Lwesso Kaseke.

Ici, il faut parler des activités et plan ou horaire de

travail hebdomadaire, mensuel et annuel au niveau du groupement, du financement

des activités et des agents, des salaires des agents, leur recrutement

et leurs mouvements. Le chef du groupement est à la tête de son

entité. Il a comme rôle de faire respecter les programmes

provenant de la haute hiérarchie. Les chefs de village sont des agents

administratifs chargés d'exécution des programmes. Les

« Nyumba kumi » sont des agents chargés

d'information du groupement et de la sécurité. Les vieux sages

sont chargés des conseils pour le développement de la

chefferie41(*). Pour

fonctionner, le groupement reçoit une rétrocession ; et

surtout la perception des certaines taxes sur le marché de Kidasa de

chaque Mercredi. Voilà là où les travailleurs du

groupement tirent leur motivation ainsi le nécessaire pour le

fonctionnement du bureau.

II.3.

ORGANISATION SUR LE PLAN ECONOMIQUE

Pour Raymond Boudon et ses collaborateurs, le

développement économique se traduit, sur le plan de la

qualité, par l'essor d'une économie de marché, par le

passage d'une agriculture de subsistance à une économie de

marché et par le programme de l'industrialisation sur le plan

quantitatif ; il se mesure par le recours aux différents indices,

notamment l'évolution du produit national brut(PNB)42(*).

Ce développement revêt aussi des

conséquences sociales : dépérissement

d'allégeance traditionnelle, individualisation des rapports sociaux,

essor de la division du travail social et donc la spécialisation des

tâches, urbanisation, apparition d'un certain niveau de mobilité

sociale43(*).

Alain Birou montre, pour sa part, que le concept

développement économique est utilisé de façon

très générale et parfois assez précise pour

signifier la croissance organique, harmoniser donc un progrès de

l'économie s'inscrivant dans un progrès général de

la société44(*).

Ces deux définitions sont complémentaires et

mettent l'accent sur les conditions pour qu'on parle d'un développement

économique. En effet, un développement économique requiert

le progrès économique ou mieux, la croissance, le progrès

social et humain. Ceci est d'autant vrai qu'à chaque mode de production

correspond un type de société bien

déterminé45(*).

De ce qui précède, nous comprenons par le

concept développement économique du groupement sous étude,

les efforts (stratégies) fournis par les autorités

coutumières de Mukangala et la population en collaboration avec certains

ONGD en vue de produire et de faire participer la population à

l'augmentation du produit national ou international brut. Il sera question de

répertorier les activités d'investissements et de production

initiée par le groupement, le gouvernement central et la population dans

le processus global de production des biens et services dans le groupement de

Mukangala tout en mesurant la qualité de vie menée par cette

population autochtone46(*).

II.3.1. AGRICULTURE ET PECHE

A. L'agriculture

Les Nyindu sont des paysans cultivateurs. Ils cultivent

surtout pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires. Ainsi,

cultivent-ils le manioc (aliment de base), le maïs, la banane, l'arachide,

le palmier à huile et le haricot. Actuellement, l'agriculture a un

caractère extensif pour des raisons économiques, ainsi elle

devient une source des revenus et des richesses pour la population locale. Les

activités agricoles sont considérées comme une des

composantes majeures du paysage, finalités premières de la

géographie économique. Même si leur poids en matière

d'emploi s'est fortement restreint dans les économies

développées et s'est réduit depuis quelques années

dans les pays à transition (anciens pays socialistes européens,

nouveaux pays industriels), les secteurs agricoles restent importants en raison

de la surface qu'ils occupent et surtout les enjeux dont ils sont

l'objet46(*).

Le groupement de Mukangala est une entité à

vocation agricole jouissant d'un climat favorable à la

déstructure. Il est habité par une population dont la

majorité s'occupe de l'agriculture, de l'élevage et de la

pêche. En effet, plus de 90% de la population vivent des activités

agricoles. Malgré les conditions éco-climatiques variées

qui permettent la production de diverses denrées agricoles

nécessaires pour l'alimentation et comme matières

premières pour l'industrie, cette entité accuse encore une

production fort instable, insuffisante. A Mukangala, le secteur de cultures est

caractérisé par un niveau faible de technicité, de

productivité et de l'utilisation d'intrants agricoles, une main d'oeuvre

qui est essentiellement féminine et une taille réduite des

exploitations. Alors que la population de cette entité continue de

s'accroître à un rythme accéléré, la

production vivrière ne connaît qu'une croissance très

modeste et irrégulière accusant même une tendance à

la stagnation. Conscientes que l'autosuffisance alimentaire est une des

conditions préalables au développement autonome de cette

entité, ses autorités, en collaboration avec la population locale

et des ONGD ; dans leurs discours, projets et programmes ont toujours

placé l'agriculture parmi les premières priorités.

Et pour atteindre leur objectif, certaines stratégies

sont mises en oeuvre, à savoir :

1° Intensification de

l'agriculture

La population de Mukangala utilise cette technique pour

augmenter et améliorer la production agricole par unité de

surface en fonction des besoins alimentaires de tout habitant du milieu dans le

souci non seulement d'améliorer des conditions de vie, mais aussi de

lutter contre les importations de certains produits agricoles.