|

Les problèmes de pauvreté sont d'un

grand intérêt pour les praticiens du développement. Dans le

souci d'apporter une solution à ces problèmes, la

communauté du développement tente de définir les

indicateurs qui permettent de mesurer et de délimiter ce

phénomène. Mesurer la pauvreté signifie produire des

nombres, par lesquels nous pouvons évaluer le degré de

pauvreté dans une société donnée et d'identifier

les membres de la société qui doivent être

considérés pauvres. Or, il n'est pas sûr que ce que nous

voulons mesurer soit effectivement mesurable. En effet, ni le bien-être

économique, ni les capacités d'un individu, encore moins la

satisfaction des besoins ne sont directement observables. Dans ces conditions,

le recours à des variables observables qui permettent d'inférer

approximativement la réalité à laquelle nous

référons par le terme pauvreté est nécessaire. Ces

dites variables portent le nom d'indicateur. Un indicateur de pauvreté

peut être défini comme étant une variable

« proxy » mesurable et aussi presque possible d'une

dimension particulière spécifiée dans l'espace de

pauvreté. Ainsi, si nous prenons comme mesure de pauvreté ;

être adéquatement nourri, l'indicateur à ce niveau pourrait

être la consommation journalière de denrées de base comme

le riz.

Mais, comment peut-on mieux définir la

pauvreté et la mesurer avec ses indicateurs ? Comment les

différentes formes de pauvreté évoluent - elles à

travers le monde, et quelles leçons pouvons-nous en tirer ?

La grande difficulté à laquelle les

théoriciens du développement sont-ils confrontés à

ce niveau, est qu'il n'existe pas une définition unique da la

pauvreté. Plusieurs définitions sont ainsi proposées, qui

engagent des instruments différents pour la caractériser et la

mesurer sous ses diverses formes. Ils existent donc plusieurs approches pour

aborder et comprendre la pauvreté dans l'espace temporale et temporel

entre les sociétés. Dans ce contexte, les analyses divergent d'un

auteur à un autre. Néanmoins, tous semblent unanimes que la

pauvreté est un problème sérieux auquel il faut s'attaquer

pour l'équilibre social. Déjà, au Vème

siècle avant Jésus Christ, Platon prévenait le

législateur athénien de la menace que représentait

l'inégalité : « Il ne faut pas que certains

citoyens souffrent de la pauvreté, tandis que d'autres sont riches,

parce que ces deux états sont causes de dissensions » (in PNUD

2005, p.55)1(*). Ce n'est

que bien plus tard, au début du XIXème siècle, que le

problème et les solutions de la pauvreté commencent à

prendre leur forme moderne.

L'économiste anglais Thomas Malthus faisait

déjà une analyse pessimiste à la fin du XVIIIème

siècle. Selon l'auteur, les subsistances croissent à une

progression arithmétique, alors que la population a une progression

géométrique, d'où la stagnation économique

inéluctable. Pour lui, les pauvres doivent arrêter de

procréer, car ils sont incapables de subvenir aux besoins de leur

progéniture. Si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute et leur

fécondité excessive en est responsable. Il propose donc que les

familles qui désirent un, ou plusieurs, enfants soient capables de les

nourrir ; les aident par des prestations en nature ou autres ne feraient

qu'accentuer la paupérisation globale. C'est cette vision que Galbraith

développait quand il affirme que « Dans la vie

économique comme dans le développement biologique, la

règle suprême était la survie des plus aptes [...]

l'élimination des plus pauvres est le moyen utilisé par la nature

pour améliorer la race. La qualité de la famille humaine sort

renforcée de la disparition des faibles et des

déshérités ».

C'est contre ces perceptions que s'éleva Adam

Smith dès la fin du XVIIIème siècle. L'idée selon

laquelle il existe des limites aux privations tolérables est

fondamentale selon la plupart des sociétés et systèmes de

valeurs : « aucune société ne peut être

florissante et heureuse si une écrasante majorité de ses membres

vivent dans la pauvreté et la misère ... ». C'est

Smith qui élabora l'idée de la pauvreté relative, arguant

que tous les membres de la société devaient jouir d'un revenu

suffisant leur permettant de se monter « sans honte »

en public » (in PNUD, 2005, p.56).

Pour Tocqueville, la pauvreté n'existe pas en

elle-même mais permet de cerner la différenciation des besoins

entre sociétés, entre époques, entre groupes ou classes

sociales d'une même nation. La création des richesses dans un

contexte de révolution industrielle ne peut qu'accroître les

besoins et, de fait, les insatisfactions et les

inégalités : « le nombre de ceux qui auront

besoin de recourir à l'appui de leurs semblables pour recueillir une

faible part des besoins, le nombre de ceux-là s'accroîtra, sans

cesse » ( in Paugam, 1983, p. 23 et 24)2(*). Il aborde également la question de

l'assistance aux pauvres et s'interroge notamment sur le sens du droit à

l'assistance aux pauvres : « Toute charité publique

ne peut guère résoudre le problème de pauvreté, si

ce n'est que créer une classe oisive et paresseuse, vivant aux

dépens de la classe industrielle et travaillante » (in Pogam,

1983, P. 30).

Karl Marx3(*), contrairement à Tocqueville, pense que les

indigents ne sont pas « un accident » de l'histoire mais

forment une armée industrielle de réserve. Pour lui, dans les

pays capitalistes, la classe propriétaire des moyens de production

domine la classe des prolétaires. Les inégalités sont

profondes et croissantes. Elles s'inscrivent dans un mouvement historique de

lutte des classes, et la richesse et la pauvreté sont des aspects d'un

même processus d'exploitation du travail par le capital. La solution

réside dans la création d'une société sans classe

et sans Etat du communisme.

Georg Simmel, quant à lui, considère

qu'un individu est pauvre dès lors qu'il est

assisté. « Les pauvres, en tant que catégorie

sociale, ne sont pas ceux qui souffrent de manques et de privations

spécifiques, mais ceux qui reçoivent assistance ou devraient la

recevoir selon les normes sociales. Par conséquent, la pauvreté

ne peut, dans ce sens, être définie comme un état

quantitatif en elle-même, mais seulement par rapport à la

réaction sociale qui résulte d'une situation

spécifique » (Ibid.p.98 in Paugam, 1983 p. 42). Tout comme

Marx, l'auteur pense que les pauvres ne sont pas en dehors de la

société mais bien en dedans. SEN4(*) utilisera cette même vision pour donner un

contenu révolutionnaire à la mesure de la pauvreté, en

introduisant les notions d'inégalité, de capacité...

Pour l'auteur, « les égalités

formelles doivent être soutenues parce qu'elles appellent les

libertés de fond, les capacités de choisir un style de vie et de

faire ce à quoi on attache de la valeur [...] les grandes

inégalités dans les chances de vie limitent ces libertés

de fond et vident l'idée de l'égalité devant la loi de son

sens » (in PNUD 2005, p. 59). Ainsi, évaluer

l'impossibilité des individus à choisir ce qui leur semble utile

ou appréciable est une méthode plus efficace pour mesurer la

pauvreté.

Comme nous le constatons à travers les

divergences de conceptions dans l'approche théorique de l'explication de

la pauvreté, les praticiens du développement semblent

partagés quant à la manière de concevoir et d'expliquer ce

phénomène. Nous pouvons néanmoins synthétiser les

différentes conceptions en trois groupes d'intérêts.

Tout d'abord, l'approche essentiellement

économique de la pauvreté s'appuie sur les revenus, la

consommation et, la qualité de vie en tant qu'indicateurs indirects pour

saisir et mesurer le degré de pauvreté et de bien-être

d'une personne. Le concept de bien-être économique, à cet

égard, découle de la question de savoir si une personne dispose

de moyens suffisants pour parvenir à un niveau indispensable de

consommation ou de qualité de vie.

En suite, d'autres approches lient la pauvreté

au manque de capacités individuelles, telles qu'éducation ou

santé, qui empêche de jouir d'une qualité de vie

indispensable.

Enfin, les approches un peu plus récentes se

sont concentrées sur les facteurs sociaux, comportementaux et

politiques de la qualité de vie. Si c'est alors le comportement aberrant

ou l'isolement qui sont considérés, les avis divergent quant

à savoir qui, des individus ou des institutions, écartent les

pauvres du reste de la société ou les isolent. Si les

études sur la pauvreté ont adopté certains indicateurs de

définition et de mesure que l'on peut résumer en gros au

bien-être économique, aux capacités et à l'exclusion

sociale, il reste encore d'importants efforts à faire pour les

intégrer afin de combattre cette pandémie.

Concevoir la pauvreté sous ces multiples

aspects implique une réflexion profonde sur les mesures à prendre

pour lutter efficacement contre ce phénomène. Les Institutions de

Bretton Woods5(*) ont

longtemps privilégié le rôle du marché dans la lutte

contre la pauvreté. Elles ont à ce titre conditionné

l'aide apportée aux pays en développement à la mise en

place des programmes d'ajustements structurels (P.A.S.)6(*) pour relancer leur croissance.

Mais, si la croissance est nécessaire pour lutter contre la

pauvreté, elle n'est pas cependant suffisante. L'échec des P.A.S.

a conduit d'une part à élaborer les stratégies qui

prennent en compte les spécificités de chaque pays. D'autre part,

il interpelle la communauté du développement à

considérer les problèmes de redistribution, de justice sociale,

de réduction des inégalités... Ainsi, l'Etat apparait donc

prépondérant pour compléter le marché, même

si certains libertaires nient l'existence de la justice sociale.

L'économiste F.A. Hayek, défenseur du libre échange,

estimait à ce propos qu'il est insensé de parler de distribution

équitable ou inéquitable des moyens. Pour lui, il incombe aux

marchés libres et non au facteur humain de déterminer la

répartition appropriée de la richesse et des biens. Toute

tentative de réduire la pauvreté via l'intervention de l'Etat

apparait veine. Dans ce sens, Galbraith affirmait que « l'Etat est

incompétent et inefficace, on ne saurait lui demander de se porter au

secours des pauvres : il ne ferait que mettre davantage de gaspillage et

aggraverait encore leur sort. » Malgré tout, il précise

que la plupart des initiatives à prendre en faveur des pauvres

relèvent, d'une manière ou d'une autre, de l'Etat. L'aide

publique aux indigents permet de se « laver les mains du sort des

pauvres ».

Malgré cette vision pessimiste du rôle de

l'Etat dans la réduction de la pauvreté, beaucoup de

théoriciens du développement, ainsi que les Institutions de

Bretton Woods, reconnaissent actuellement le rôle moteur que l'Etat doit

jouer dans la lutte contre ce phénomène. En effet, le combat

touche plusieurs domaines de la société, et il apparait

prépondérant d'associer en même temps l'Etat et le

marché, l'un venant compléter l'autre.

L'intégration des externalités, la prise

en compte des générations présente et future, le souci de

lutter contre toutes les formes de pauvretés tout en respectant les

systèmes vivants donnent une dimension planétaire à ce

combat. La mise en place des objectifs du millénaire pour le

développement nous permet de voir l'importance que la communauté

internationale accorde désormais à cette lutte.

Ainsi, en septembre 2000, les dirigeants du monde

réunis sous l'égide des Nations Unies ont adopté la

déclaration du millénaire, engageant ainsi leurs pays à

consentir des efforts plus importants au plan international en vue de

réduire la pauvreté, d'améliorer la santé et de

promouvoir la paix, les droits de l'homme et un environnement durable. Dans ce

contexte, la société civile a également sa place pour

atteindre ces objectifs. Mais, l'analyse de la situation des pauvres et des

déshérités à travers le monde laisse

présager un certain scepticisme quant à la réalisation du

premier engagement de cette déclaration.

La pauvreté mondiale a globalement

diminué depuis 1981, mais les résultats restent inégaux

(Nations Unies 2004, Rapport Mondiale sur le Développement

Humain)7(*). La

pauvreté monétaire varie fortement entre les différentes

régions du monde. Dans les pays développés, on constate

« le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance ».

Mais, c'est en Afrique Subsaharienne qu'on enregistre des niveaux de

pauvreté plus élevés. Cependant, l'extrême

pauvreté pourrait affecter moins d'individus si la distribution des

revenus évoluait en faveur des pauvres. En ce qui concerne la

pauvreté humaine, l'étude montre un retard de

développement pour une majorité de pays. Les niveaux les plus

élevés de l'indicateur du développement humain sont

localisés globalement en Amérique du Nord, en Australie et en

Union Européenne, tandis que les niveaux les plus faibles sont en

Afrique. Mais les résultats cachent parfois de fortes disparités

tant au sein d'un même pays qu'entre pays de niveaux économiques

différents. La pauvreté sociale quant à elle, apparait

très difficile à mesurer ; la difficulté de trouver

des données renforçant de plus en plus cet obstacle. Cependant,

la réalité peut être saisie par la prise en compte de

certains risques familiaux, naturels, sanitaires et politiques. Il apparait

donc que beaucoup reste à faire pour mesurer et mieux lutter contre ce

phénomène. Car, si certaines formes de pauvreté sont

d'origine naturelle, il est clair qu'elle est la résultante des actions

de l'homme. Ainsi, l'homme crée la pauvreté ; il lui

appartient naturellement de la combattre.

Vu la complexité de la définition de

ce que la pauvreté est réellement, une conception

réductionniste de ce phénomène axée sur un aspect

seulement ne nous permet pas de bien comprendre les facteurs qui sont au coeur

des problèmes de pauvreté dans le monde, afin de trouver des

solutions adéquates. Notre analyse intègrera donc toutes les

approches de la pauvreté que nous avons évoquées. Ainsi,

au lieu de parler de la pauvreté dans le monde, il est nécessaire

de parler des pauvretés dans le monde. La question est de savoir comment

évoluent les pauvretés dans le monde en intégrant toutes

ces différentes approches. Il convient de voir les disparités de

développement entre les pays et au sein des pays, afin de prendre en

compte la notion de « développement

durable »8(*).

L'étude des données des pauvretés dans le monde nous

révèle un fort taux de concentration des pauvres en Afrique

Subsaharienne, et le nombre ne fait qu'augmenter. Alors que cette

évolution est à la baisse dans les autres parties du monde. Il

convient donc de trouver les déterminants de ce phénomène

en Afrique Subsaharienne, afin de proposer une solution. Aussi, si la

communauté du développement a-t-elle formalisé les

indicateurs pour saisir la pauvreté monétaire et humaine,

beaucoup reste encore à faire en ce qui concerne la pauvreté

sociale. Conscient que la société varie d'une partie du monde

à une autre, nous proposons un indicateur de pauvreté sociale

pour l'Afrique Subsaharienne qui peut servir de piste de réflexion. Dans

ce contexte, après avoir mis en exergue la nécessité

d'une approche globale dans l'étude des pauvretés et les

disparités des résultats obtenus dans la lutte contre les

pauvretés dans le monde, nous nous concentrons sur le cas

spécifique de l'Afrique Subsaharienne.

Dans la suite de notre analyse, nous aborderons, dans

une première partie, les fondements théoriques de la mesure et

indicateurs des pauvretés. Elle conduit à la

nécessité d'une approche globale, c'est-à-dire

intégratrice du phénomène de pauvreté. La

deuxième partie sera consacrée à l'étude empirique

des pauvretés dans le monde. Elle nous amènera à avoir une

approche critique du phénomène.

« Face à la pauvreté, et

avant toute intervention visant à la réduire, on se pose

généralement deux grandes questions. La première, de

source conceptuelle, consiste à déterminer ce qu'est la

pauvreté, ce qui, en termes opérationnels, peut se traduire par :

à partir de quand peut-on considérer que l'on est pauvre? Ceci

amène alors à distinguer diverses formes de pauvreté. La

deuxième question, plus méthodologique, concerne la façon

d'appréhender et de mesurer ces différentes formes. Elle se

déduit naturellement de la question précédente et implique

le recours à des méthodes particulières et, dans certains

cas, à des instruments spécifiques », disait J.L.

DUBOIT9(*). Mesurer la

pauvreté sous ses différentes formes implique le

développement des indicateurs pouvant nous permettre de bien

appréhender ce phénomène. Cependant, un indicateur de

pauvreté ne doit pas être confondu avec une mesure de

pauvreté ni avec un indice de pauvreté. Les mesures et les

indices vont plus loin que les indicateurs de pauvreté en donnant un

sens précis au niveau critique appelé seuil de pauvreté.

Ces deux concepts sont plus fréquemment utilisés lorsque

l'indicateur est une variable numérique. « Soit y un

indicateur de pauvreté numérique mesuré sur une

unité statistique U, et soit y* le seuil de pauvreté, toute

fonction de (y, y*) est alors une mesure de pauvreté, comme par

exemple : y<y*, y*-y, etc. C'est un nombre prenant sa valeur au niveau

de l'unité statistique. Toute fonction de l'ensemble des valeurs y pour

un groupe de la population ou pour la population complète est un indice

de pauvreté ». Nous devons donc bien distinguer, par exemple,

un indicateur de revenu d'un ménage (indicateur de pauvreté), y,

avec le fait que ce ménage soit pauvre (mesure de pauvreté) selon

un seuil de pauvreté y*, ou encore avec le pourcentage des

ménages pauvres dans la population (indice de pauvreté). Pour

être utile à un cadre conceptuel centré sur la mesure de la

pauvreté, la notion d'indicateur doit être

développée autour d'une typologie des indicateurs de

pauvreté, ce qui requiert l'attribution d'un ensemble de

caractéristiques à chaque indicateur. Ces caractéristiques

varient donc en fonction des indicateurs qui sont spécifiques à

la mesure de pauvreté que nous voulons saisir.

Dans cette partie de notre travail qui analyse

les fondements théoriques de la mesure et indicateurs des

pauvretés, nous développerons les approches selon le

bien-être économique (pauvreté monétaire), les

capacités (pauvreté humaine) et l'exclusion sociale

(pauvreté sociale). Nous reprenons et soutenons la thèse selon

laquelle pour mieux saisir et lutter contre la pauvreté, la

communauté du développement doit adopter une approche

intégratrice qui prend en compte toutes ces manifestations du

phénomène (U. WAGLE, 2002)10(*). En terme clair, il y a interdépendance entre

ces différentes approches, d'où la nécessité de

parler des pauvretés dans le monde, et non plus de la pauvreté

dans le monde.

Le critère le plus

utilisé par la communauté du développement pour

définir et mesurer la pauvreté est le bien-être

économique. A ce titre, la théorie du bien-être sert de

référence à l'analyse de la pauvreté

monétaire. Ainsi, dans leurs recherches sur la pauvreté, les

économistes ont tenté de la définir selon divers modes

quantifiables. Du fait de l'impossibilité de mesurer les

utilités, la littérature sur cette question donne trois types

d'indicateurs du bien-être économique : le revenu, la

consommation et la qualité de vie. De surcroît, les trois

indicateurs sont définis à l'aide de concepts absolus, relatifs

et subjectifs. La pauvreté monétaire est,

à ce titre, retracée par un revenu insuffisant, ou à

défaut par une trop faible consommation. En Afrique, notamment, vu les

aléas dans le revenu des individus, on préfère s'appuyer

sur la consommation comme le meilleur estimateur du revenu. On peut donc dire

qu'une trop faible consommation traduit un niveau de vie trop faible. En ce

sens, cette approche peut-être considérée comme la plus

quantitative de toutes car elle ne fait appel à aucun aspect de

conditions de vie, notamment concernant la composition des dépenses du

ménages (DUBOIT J.L., 1998)11(*). Depuis Rowntree (1901), la pauvreté

monétaire se détermine à partir de l'élaboration

d'un seuil de pauvreté au dessous duquel un individu pourra être

considéré comme pauvre. Ce seuil de pauvreté

peut-être absolu, en s'appuyant sur une consommation calorique

donnée à partir d'une composition donnée du panier de la

ménagère. Il peut être relatif en considérant une

part de la consommation médiane ou moyenne ou une part de la population.

Sur la base de ce seuil de pauvreté, et de la distribution de la

consommation par tête, on peut alors calculer des indicateurs de

pauvreté.

1/ Pauvreté absolue

Selon cette approche, est pauvre toute personne qui ne

peut consommer, faute de moyens, un certain nombre de biens d'usage ordinaire

ou de consommation de base (biens nécessaires), selon la Banque

Mondiale. On définit un seuil monétaire en deçà

duquel on est considéré comme pauvre, et l'on comptabilise le

nombre de pauvres par référence à ce seuil (ligne de

pauvreté). Ce seuil peut être estimé soit à partir

de revenu, très variable, soit de la consommation plus stable dans le

temps. Il est sensé déterminer une pauvreté absolue, en

considérant le revenu nécessaire à l'achat du panier

minimal de biens alimentaires indispensables à la survie quotidienne

auquel on ajoute le revenu nécessaire à l'achat de biens non

alimentaires indispensables (habillement, transport, hygiène...). Dans

le cas de ces comparaisons internationales, la Banque Mondiale se fonde sur un

seuil fixé à 1dollar américain par jour et par personne.

Il est recommandé d'utiliser un seuil de pauvreté

monétaire correspondant à 2 dollars par jour et par personne pour

l'Amérique Latine et les Caraïbes, 4 dollars pour l'Europe de l'Est

et la communauté des Etats indépendants. Pour les comparaisons

entre pays industrialisés, le Programme des Nations Unies pour le

Développement (PNUD) a adopté le seuil de pauvreté valable

pour les Etats Unis d'Amérique, autour de 14,4 dollars par jour et par

personne. En termes simples, il faut à une personne 1 dollar par jour

pour bien vivre en Afrique, 2 dollars par jour en Amérique Latine,...

Dans ce cas, le non pauvre est celui qui échappe à la

misère absolue. « Cependant, si l'on veut définir ce

que sont les moyens essentiels de survie, on est notamment amené

à arrêter des normes arbitraires parce que la question de la

survie a un lien immédiat avec la qualité de la survie. Il y a

des désaccords considérables sur ce que sont les

éléments essentiels de la survie ; une personne peut par

exemple avoir besoin de moyens de survie économiques, sociaux,

psychologiques et politiques, et nombre de ces moyens ne sont pas

quantifiables, à plus forte raison en termes

pécuniaires », affirmait WAGLE U12(*). Aussi, convaincue que les

besoins de revenu, de consommation et les besoins de bien-être d'une

personne sont-ils fonction de ceux des autres membres de la

société et que l'indicateur de la richesse d'une personne est

fonction de la richesse du reste de la société, la

communauté du développement a également défini des

seuils de pauvreté à l'aide d'indicateurs relatifs.

2/ La pauvreté relative et

subjective

Il y a bien longtemps que les économistes ont

remarqué que lorsque ton voisin s'achète une grosse voiture,

notre niveau de vie relatif baisse. La pauvreté est donc

également un phénomène relatif. A ce niveau, le seuil est

déterminé d'une manière relative en considérant,

sur la distribution des revenus ou de la consommation, un pourcentage de

population : soit les 20% de la population les moins riches, ou ceux qui

ont un revenu inférieur à la moitié du revenu

médian. On obtient alors une estimation de la pauvreté relative.

Mais, cet indicateur utilisé par la Banque Mondiale mériterait

mieux d'être appelé : indicateur d'inégalité de

répartition.

Car, dans un pays donné, à chaque fois

que le revenu médian s'élève, le nombre de pauvres peut

augmenter mécaniquement si l'enrichissement profite moins aux

ménages modestes qu'aux plus aisés. C'est ainsi que les

périodes de forte croissance économique et de recule de

chômage peuvent s'accompagner d'une montée de la pauvreté

relative (les riches s'enrichissant plus que les autres) ; inversement en

période de récession et de reculs boursiers, les nantis sont les

plus affectés par la baisse des revenus. Si l'on double d'un coup de

baguette magique tous les revenus, cela ne diminue en rien le nombre de

pauvres. Selon le seuil de revenu retenu, le nombre de pauvres change ; en

augmentant avec l'augmentation de ce dernier. En outre, dans les

sociétés plus égalitaires, davantage d'individus sont

regroupés autour de la médiane des revenus. On peut donc avoir

les pays où la pauvreté monétaire relative est quasiment

inexistante en raison d'une pauvreté absolue partagée par

beaucoup.

Ainsi, de l'analyse de la pauvreté

monétaire relative se déduit l'étude des

inégalités monétaires. « De même

qu'on peut opposer pauvreté monétaire et pauvreté des

conditions ou des potentialités, on peut opposer inégalité

en termes monétaires - concernant la distribution du revenu ou de la

consommation - à l'inégalité des conditions de vie, qui

tient compte des différences qualitatives et à

l'inégalité des chances qui considère l'accès

à nombre de biens et services fondamentaux », disait DUBOIS

J.L13(*).

L'inégalité monétaire est retracée par trois

courbes reliées les unes aux autres : la courbe de distribution de

la consommation par tête qui donne le nombre de personnes par niveau de

revenu, la courbe de répartition qui donne le pourcentage de population

au dessous d'un certain seuil de revenu, et la courbe de Lorenz qui donne le

pourcentage de population détenant un pourcentage de richesse.

Il existe une panoplie d'indicateurs pour mesurer

l'inégalité monétaire : coefficient de Gini,

d'Atkinson, indicateurs de Theil et variance logarithmique. Dans la

pratique, l'indicateur le plus fréquemment utilisé est le

coefficient de Gini et, dans une moindre mesure, l'indicateur de Theil. Le

coefficient de Gini traduit l'écart entre une distribution

hypothétique uniforme des revenus et la distribution effectivement

ajustée sur les données recueillies. Allant de 0, pour

l'égalité absolue, lorsque chaque individu ou ménage

reçoit une part identique du revenu, à 100, lorsqu'une seule

personne ou un seul ménage reçoit la totalité du revenu,

il présente plusieurs inconvénients. A l'inverse, l'indicateur de

Theil permet de décomposer l'inégalité totale entre

inégalités interclasses et inégalités intra-classes

et donc être utilisé pour comparer différentes

catégories sociales.

S'agissant de la pauvreté subjective, elle

désigne toute personne qui estime que son revenu donne un niveau de

satisfaction inférieur au minimum qu'il juge nécessaire pour

vivre, selon la Banque Mondiale. On fait des enquêtes. L'approche

subjective consiste donc, non pas à se référer à un

seuil minimal de ressources défini conventionnellement ou à des

conditions objectives d'existence, mais à interroger directement les

ménages sur la perception qu'ils ont de ces réalités,

à partir de questions sur leur revenu, le revenu minimum

nécessaire selon eux "pour joindre les deux bouts" et/ou leur

degré "d'aisance financière". Différentes méthodes

permettent ensuite, sur la base de ces réponses, d'établir un

seuil de pauvreté subjectif : les ménages dont le revenu est

inférieur à ce seuil seront alors considérés comme

pauvres (insécurité d'existence objective). Un autre indicateur

(insécurité d'existence subjective) consiste à

dénombrer les ménages qui déclarent éprouver les

difficultés financières à boucler leur budget.

« Les réponses à ce type de questions ne sont pas

dénuées d'ambigüité. D'abord parce que, dans leurs

réponses sur le revenu minimal nécessaire, la

référence retenue par les ménages n'est pas

nécessairement la même et peut traduire une aspiration plus qu'une

nécessité. Ensuite, parce que la perception que les

ménages ont de ces réalités peut être

influencée par le besoin psychologique de minimiser les écarts

entre les aspirations et la réalité »,

s'inquiétait VEREZ J.C14(*). Les ménages les plus démunis, qui

"doivent faire avec" peu de ressources, peuvent avoir ainsi tendance à

minimiser les difficultés objectives qu'ils rencontrent dans leur vie

quotidienne, ce qui risque de biaiser les résultats. La mesure

subjective de la pauvreté monétaire s'effectue donc par

l'introduction de questions relatives au sentiment pour le ménage

d'être à l'aise, de pouvoir mettre de l'argent de

côté, à la comparaison entre le revenu reçu et le

montant déclaré comme minimal pour vivre décemment, qui

permettent de construire des lignes de pauvreté subjectives. Ces

méthodes peuvent cependant donner une image de la pauvreté plus

importante que celle déterminée par les mesures objectives d'une

part parce que les effets subjectifs du phénomène

d'appauvrissement sont retracés par les questions, d'autre part parce

que la croissance économique créant de nouveaux besoins, ceci

maintient l'insatisfaction du consommateur.

Si les économistes n'ignorent pas que de

nombreux autres facteurs jouent sur les revenus, la consommation et la

qualité de vie des personnes, ils tendent à croire que tous les

problèmes de pauvreté peuvent se réduire à des

questions de bien-être, ou plus précisément de revenus.

Cette approche de la pauvreté en termes de bien-être donne

évidemment à penser que l'on peut remédier efficacement

aux problèmes de pauvreté en augmentant les revenus ou les

possibilités de consommation des pauvres. Les débats ne cessent

cependant pas sur la façon d'y parvenir : faut-il

accélérer la croissance économique et augmenter les

perspectives d'emploi (Banque Mondiale, 2001)15(*) ou améliorer la structure de la

répartition des revenus pour aboutir à plus

d'égalité (Townsend, 1999) ? Si, avec la conception

fondée sur le bien-être économique, le débat est

essentiellement axé sur les questions de revenu et de consommation, des

études portant sur l'ensemble du monde en développement donnent

à penser que la croissance économique avec ou sans

développement de l'emploi n'entraîne pas nécessairement des

améliorations du bien-être des pauvres (Friedman, 1996 ;

Gaiha et Kulharni, 1998). De même, ces études et d'autres comme

celles du PNUD (2000)16(*)

ont indiqué que la notion de bien-être humain allait

au-delà du bien-être économique. Au départ, il y a

l'idée que le bien-être humain est fonction de la qualité

de vie, elle-même résultante de toutes sortes de facteurs tels que

consommation, capacité et engagement social.

1/ Approche selon les

capacités

La pauvreté humaine a fait

l'objet d'études et de comparaisons internationales à la suite

des travaux de SEN et de l'élaboration de l'indicateur de

développement humain (IDH) par le Programme des Nations Unies pour le

Développement (PNUD). L'IDH qui chiffre le niveau moyen de

développement atteint dans un pays est construit à partir de la

combinaison de l'espérance de vie à la naissance, le niveau de

l'éducation qui prend en compte le taux d'analphabétisme des

adultes et le taux de scolarisation qui intègre en son sein le primaire,

le secondaire et le supérieur, enfin le Produit Intérieur Brut

(PIB) par tête exprimé en parité du pouvoir d'achat (PPA).

C'est donc une moyenne arithmétique de la somme de ces trois

indicateurs. La valeur de l'IDH est comprise entre 0 et 1. Aucun pays n'a la

valeur 0 et aucun n'a la valeur 1. La distance entre la valeur obtenue pour un

pays et 1 montre le chemin que ce dernier a déjà parcouru et la

distance qui lui reste à parcourir pour atteindre le maximum

théorique 1. Ainsi, on distingue des pays disposant d'un indicateur de

développement élevé, ceux ayant un IDH moyen, ceux enfin

d'un faible développement.

L'IDH se calcule comme moyenne des indices de

longévité, niveau d'éducation et niveau de vie. Ces

indices sont calculés à partir d'une donnée

chiffrée par interpolation linéaire entre deux valeurs

extrémales possibles et/ou admissibles de cette donnée ; la

valeur maximale correspond à un indice de 1 (excellent) et la valeur

minimale, de 0 (exécrable).

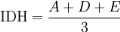

L'IDH vaut :

![]() 17(*) 17(*)

Où A, D et E sont

respectivement les indices de longévité, niveau

d'éducation et niveau de vie.

Les formules des indices qui composent l'IDH peuvent

être présentées sous la forme d'un tableau (selon le

PNUD) :

Tableau n°1 : indices composites de

l'IDH

|

Calcul des indices composant l'indice de

développement humain.

|

|

Indice

|

Mesure

|

Valeur minimale

|

Valeur maximale

|

Formule

|

|

Longévité

|

Espérance de vie à la naissance (EV)

|

25 ans

|

85 ans

|

|

|

Education

|

Taux d'alphabétisation (TA)

|

0%

|

100%

|

|

|

Taux brut de scolarisation (TBS)

|

0%

|

100%

|

|

Niveau de vie

|

Logarithme du PIB par habitant

en parité de pouvoir

d'achat

|

100 USD

|

40 000 USD

|

|

Source :

www.wikipedia.org

18(*)

Les indicateurs de la pauvreté humaine peuvent

aussi se calculer selon les sexes pour mettre en évidence les

inégalités entre les hommes et les femmes.

En 1995, le PNUD a introduit l'indicateur

sexo-spécifique du développement humain (ISDH) et l'indicateur de

participation de la femme (IPF) qui sont aussi des instruments composites

permettant de mesurer les inégalités entre homme et femme en

termes de développement. La constitution de l'ISDH nécessite de

calculer la variable de revenu pour les populations féminine et

masculine. On utilise donc le PIB par habitant (en PPA) pour chacun des deux

sexes. L'ISDH est composé des mêmes variables que l'IDH. Il s'en

distingue toutefois car il corrige les niveaux moyens obtenus par chaque pays

en termes d'espérance de vie, de niveau d'instruction et de revenu, de

façon à refléter les disparités sociologiques entre

hommes et femmes dans ces trois domaines. Hormis l'ISDH, le PNUD a aussi

développé l'IPF pour mettre en exergue les disparités de

développement entre les différents sexes.

L'IPF mesure les inégalités entre les

hommes et les femmes sur le plan des opportunités économiques et

politiques. Il intègre le pourcentage des parlementaires hommes et

femmes, le pourcentage des postes d'encadrement supérieur et des postes

techniques occupés par les hommes et les femmes. Enfin, il

intègre le revenu par habitant perçu par les hommes et les femmes

corrigés par les PPA.

Les indicateurs que nous venons de voir souffrent

d'une grande limite. Ils ne prennent pas en compte l'importance de la

pauvreté humaine et résiduelle. C'est pourquoi en 1997, le PNUD a

développé l'indicateur de la pauvreté humaine ( IPH)

basé sur une approche par manque. Il vise spécifiquement à

exprimer la condition des pauvres et des déshérités dans

les communautés des divers pays. L'IPH se concentre sur trois aspects

essentiels de la vie humaine : la longévité, l'instruction

et les conditions de vie en les envisageant sous l'angle des manques. La

longévité (P1) mesure la probabilité de

décéder à un âge relativement précoce.

L'instruction (P2) est un critère à partir duquel on se trouve

exclu du monde de la lecture et de la communication. Enfin (P3) concerne

l'absence d'accès à des conditions de vie décentes et

s'attache en particulier à ce que procure l'économie dans son

ensemble. Pour les pays en développement, l'IPH intègre dans son

calcul le pourcentage d'individus dont l'espérance de vie ne

dépasse pas 40 ans, ensuite le taux d'analphabétisme des adultes,

le pourcentage de la population privée d'accès à l'eau

potable, et enfin le pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant

d'insuffisance pondérale. S'agissant des pays industrialisés,

l'IPH intègre dans son calcul le pourcentage d'individus dont

l'espérance de vie ne dépasse pas 60 ans, le taux d'illettrisme

des adultes et le pourcentage de la population vivant en deçà du

seuil de pauvreté monétaire, et enfin le taux de chômage de

longue durée (au moins 1 an).

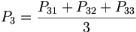

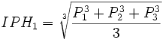

L'IPH-1(pour les pays en développement) est

calculé à partir de la moyenne cubique de trois indicateurs

exprimés en pourcentages P1, P2

et P3 :

§ P1 est le pourcentage de

décès avant 40 ans.

§ P2 est le pourcentage

d'analphabétisme des adultes.

§ P3 représente le manque de

conditions de vies décentes, il est lui-même la moyenne

arithmétique de trois sous-indices P31,

P32 et P33 :

§ P31 est le pourcentage de personne

privées d'accès à l'eau potable ;

§ P32 est le pourcentage de personne

privées d'accès aux services de santé ;

§ P33 est le pourcentage d'enfants de

moins de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale

(modérée ou aiguë).

§ On calcule alors :

![]()

Et

![]() 19(*) 19(*)

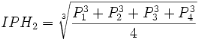

L'IPH-2 (pour les pays

développés) est calculé à partir de la moyenne

cubique de quatre indicateurs exprimés en pourcentages,

P1, P2, P3 et

P4.

§ P1 est le pourcentage de

décès avant 60 ans.

§ P2 est le pourcentage

d'illettrisme.

§ P3 représente le manque de

conditions de vie décentes, estimé par le pourcentage de

personnes vivant en dessous de la demi-médiane de revenu disponible des

ménages :

si M est niveau de revenus tel qu'une moitié

de la population a un revenu supérieur à M et l'autre

moitié un revenu inférieur à M, alors

P3 est le pourcentage de personnes ayant un revenu

inférieur à M/2.

§ P4 est le pourcentage de personnes

en chômage de longue durée, c'est-à-dire membre de la

population active et sans emploi depuis au moins 12 mois.

On calcule alors :

![]() 20(*) 20(*)

2/ Approche selon l'exclusion sociale

Le dernier critère de définition

et de la mesure de pauvreté utilisé par la communauté du

développement est l'exclusion sociale. Certaines personnes peuvent

être pauvres bien qu'elles aient un revenu suffisant ou des moyens de

survie suffisants, c'est-à-dire une consommation adéquate en

matière notamment d'alimentation, de logement et de vêtements. De

même, « des personnes peuvent être pauvres même si

elles sont, de manière générale, capables de fonctionner

dans une certaine mesure. Tel qui jouit d'un revenu et d'une capacité

suffisants pour assurer un certain fonctionnement peut néanmoins rester

pauvre si, par exemple, il est exclu des activités économiques,

civiques et culturelles dominantes inscrites dans la notion même de

bien-être humain », affirmait Vérez J.C21(*). Le concept d'exclusion

sociale dépasse donc les explications du bien-être fondé

sur l'économie et la capacité. La solitude et l'isolement

frappent de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde, sans que ce soit

leur choix. Au sein des pays pauvres, diverses catastrophes, de nature

différente, peuvent engendrer de l'isolement et, de fait, de la

pauvreté sociale soit des conditions de vie dans lesquelles les

relations familiales, professionnelles, sociales sont réduits au

minimum. Quand ce n'est le sentiment de l'abandon qui prédomine. Les

épidémies tel que le sida sont nombreuses et touchent un nombre

croissant d'individus. Certaines familles sont décimées et les

rescapés se retrouvent seuls. Nous pouvons y associer les victimes des

problèmes politiques tels que les conflits armés, les attentats,

les luttes ethniques etc. Se retrouver sans famille, sans emploi, sans toit

..., handicapé d'un point de vue physique et /ou psychologique,

peut conduire au-delà de l'isolement, à l'exclusion voire

à la marginalité. Cependant, la notion de pauvreté sociale

parait imprécise, d'autant que la quantifier est délicats car les

risques sont multiples et recouvrent des situations très variées.

Mais, un indicateur de pauvreté sociale dans les pays

développés pourrait se concentrer dans un premier temps sur les

risques familiaux et sur les aspects essentiels des risques de solitude

subie : le divorce, le veuvage, le célibat et les familles

monoparentales (Vérez J-C, 2007)22(*).

Depuis longtemps, et en particulier depuis David

Hume et Adam Smith, le concept de pauvreté est associé à

la notion de dénuement matériel, auquel on a parfois tenté

de remédier par d'autres politiques sociales visant à satisfaire

les besoins fondamentaux. Les efforts pour définir et mesurer la

pauvreté en termes de bien-être économique reposent sur des

notions de dénuement matériel et ont été

vigoureusement critiqués pour insister de façon

exagérée sur les explications centrées sur les biens

matériels. Nombre de spécialistes ont contesté la

conception absolue que la Banque mondiale se fait de la mesure de

pauvreté. Les conceptions relative et subjective sont, elles aussi,

sévèrement critiquées pour leurs tendances à

sous-estimer le noyau absolu irréductible nécessaire pour assurer

une existence minimale (Sen, 1987, 1992,1999). Les êtres humains ne

veulent pas seulement survivre comme le suggèrent les concepts de

« minimum vital » ou de minimum calorique. Ils veulent une

vie qualitativement meilleure et digne. Le concept de pauvreté

fondé sur la capacité considère plutôt les

dimensions individuelles de la pauvreté : l'éducation, la

santé, la nutrition, les relations entre les sexes et le statut

ethnique... Cependant, si elle a fortement contribué à

l'élaboration d'explications plus réalistes de la

pauvreté, la notion de capacité n'a pas reconnu la valeur des

processus sociaux, politiques et psychologiques qui poussent certaines

personnes vers la pauvreté. D'où l'idée que tout

débat sur la pauvreté est incomplet s'il écarte les

aspects d'exclusion économique, politique, civique ou culturelle. Par

ailleurs, cet ensemble riche d'idées sur les trois problèmes qui

maintiennent certaines couches de la population dans la pauvreté nous

conduit à la nécessité d'intégrer toutes ces

approches dans une démarche de lutte contre la pauvreté (U.

WAGLE, 2002)23(*). Ainsi,

il apparait désormais justifié de parler des pauvretés

dans le monde, plutôt que de la pauvreté dans le monde.

1/ Analyse de la pauvreté monétaire dans

le monde

Pour étudier comment

évolue la pauvreté monétaire dans le monde, nous allons

utiliser le rapport 2004 de la Banque Mondiale24(*).

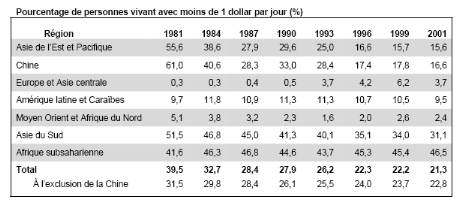

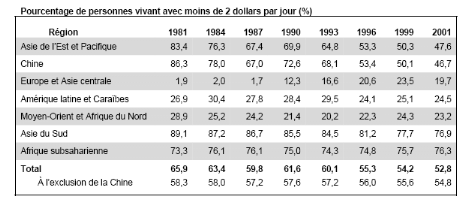

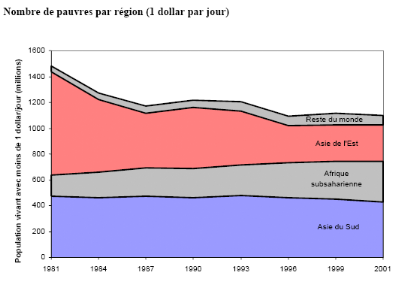

Ainsi, la proportion de la population vivant dans la

pauvreté absolue (avec moins de 1 dollar par jour) dans les pays en

développement a été réduite pratiquement de

moitié entre 1981 et 2001, passant de 40 à 21% de la population

mondiale (Banque Mondiale, 2004). Toutefois, si la rapidité de la

croissance économique en Asie du Sud et de l'Est a permis de tirer de la

pauvreté plus de 500 millions de personnes dans ces deux régions,

la proportion de pauvres a augmenté, ou du moins n'a

décliné que légèrement, dans de nombreux pays

d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe orientale et d'Asie centrale.

Au regard de l'inégalité des

résultats obtenus, il est à craindre que les huit objectifs de

développement pour le Millénaire (OMD), approuvés par 189

nations en 2000, dont le premier vise à réduire de moitié,

d'ici 2015, le taux de pauvreté enregistré en 1990, soient hors

d'atteinte de certains pays. « La croissance économique en

Chine et en Inde a entraîné une réduction spectaculaire du

nombre de pauvres » déclarait François Bourgnon,

économiste en chef de la Banque mondiale. « Mais d'autres

régions n'ont pas connu une expansion soutenue et trop souvent, le

nombre de pauvres a en fait augmenté. Il est vraisemblable que le

premier des objectifs de développement pour le Millénaire qui

vise à réduire la pauvreté de moitié dans le monde

d'ici 2015 sera réalisé, mais pour que tous les OMD soient

atteints dans tous les pays, il faudra consentir une aide beaucoup plus

considérable, libéraliser davantage les échanges et

généraliser les mesures de réformes. »25(*)

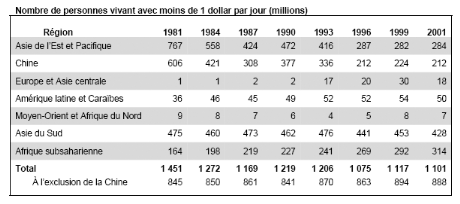

Le rapport statistique de la Banque Mondiale

(Indicateurs du développement dans le monde, 2004) fait apparaitre une

diminution du nombre absolu de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour

dans l'ensemble des pays en développement, ceux-ci passant de 1,5

milliard en 1981, à 1,1 milliard en 2001, les progrès les plus

substantiels étant réalisés au cours de la décennie

1980. Entre 1990 et 2001, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté

absolue a baissé d'environ 120 millions, passant de 1,2 milliard

à 1,1 milliard de personnes, soit un certain ralentissement de cette

tendance à l'échelle mondiale, alors que la proportion de

personnes pauvres tombait de 28 à 21% du total de la population.

En Asie de l'Est, la proportion de la population

vivant dans la pauvreté absolue est tombée de 58 à 16%,

plus de 400 millions de personnes ayant été tirées de la

pauvreté absolue depuis 1981.

Des progrès spectaculaires dans la lutte contre

la pauvreté absolue ont été enregistrés en Chine,

le nombre de personnes vivant dans un état de pauvreté absolue

passant de 600 à un peu plus de 200 millions de personnes, soit une

diminution de 64 à 17%. La moitié environ des progrès se

sont produits durant la première moitié des années

1980.

En Asie du Sud, au cours de la décennie 1990,

la proportion des personnes vivant dans une pauvreté absolue passe de

41% en 1990 à 31%. Toutefois, le nombre absolu de personnes vivant avec

moins de 1 dollar par jour n'est tombé que de 34 millions depuis 1990,

pour atteindre 428 millions en 2001.

A l'inverse des résultats obtenus en Asie de

l'Est et du Sud, la pauvreté a augmenté en Afrique subsaharienne.

Depuis 1981, le nombre des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour a

pratiquement doublé passant de 164 à 314 millions, soit une

augmentation de 42 à 47% de la population de cette région.

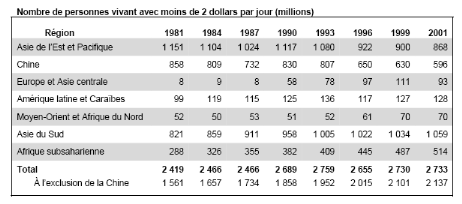

De même en Europe orientale et en Asie centrale,

les taux de pauvreté absolue pratiquement nuls dans les années

1980 passent à 6% en 1999, même si l'on assiste depuis peu

à un déclin du taux de pauvreté. Le nombre de personnes

vivant avec moins de 2 dollars par jour en Europe orientale et en Asie centrale

est passé de huit millions (2%) en 1981 à plus de 100 millions

(24%) en 1999, pour retomber à un peu plus de 90 millions (20%) en

2001.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la

pauvreté n'a été réduite que de façon

marginale. En 2001, la proportion de pauvres vivant dans la région,

englobant aussi bien ceux vivant avec moins de un dollar par jour que ceux

vivant avec deux dollars par jour, (10% et 25% respectivement) était

sensiblement la même que celle enregistrées en 1981, soit 10% et

27%.

Au Moyen Orient et en Afrique de Nord, la

pauvreté absolue a été réduite environ de

moitié depuis 1981, passant de 5 à 2% en 2001, tandis que la

proportion de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour est

passée de 29% en 1981 à 23% en 2001. L'évolution de la

pauvreté monétaire dans le monde est présentée dans

les tableaux et graphique ci-dessous, par la Banque Mondiale :

Tableau n°2 :

![]() Source : Banque Mondiale,

Rapport 200426(*) Source : Banque Mondiale,

Rapport 200426(*)

Tableau n°3 :

![]() Source :

Banque Mondiale, Rapport 2004 Source :

Banque Mondiale, Rapport 2004

Tableau n°4 :

![]()

Tableau n°5 :

![]() Source : Banque Mondiale,

Rapport 2004 Source : Banque Mondiale,

Rapport 2004

Graphique n°1 :

![]()

Source : Banque Mondiale, Rapport

200427(*)

Ces statistiques révèlent

l'inégalité des résultats obtenus dans la lutte contre la

pauvreté. Si certaines régions semblent s'en sortir, d'autres par

contre éprouvent de sérieuses difficultés. C'est ce qui

nous amène à étudier les écarts de revenu dans le

monde et leur impact sur la pauvreté.

Le débat relatif à la répartition

et à l'évolution du revenu mondial reste animé, notamment

à propos du rapport entre cette évolution et la pauvreté.

L'intégration des économies aux marchés mondiaux

entraîne-t-elle une convergence ou une divergence des revenus entre les

pays riches et les pays pauvres ? Pour répondre à cette

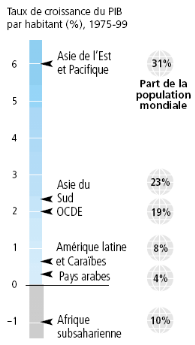

problématique, regardons la variation du taux de croissance du PIB par

habitant (%), de 1975 à 1999.

Graphique n°2 :

![]()

Source : calculs du bureau du Rapport mondial sur le

développement humain, d'après la Banque Mondiale, 200128(*)

Nous remarquons que le taux de croissance du PIB a

été élevé en Asie de l'Est et Pacifique (6%), moyen

en Asie du Sud et OCDE (2%), un peu moins en Amérique Latine et

Caraïbes et les Pays arabes. En Afrique Subsaharienne, il est de -1%.

Cette évolution cadre parfaitement avec celle de la pauvreté

monétaire des tableaux précédant. Les régions,

comme l'Afrique Subsaharienne, qui ont un nombre important de pauvres

enregistrent un faible taux de croissance. Ainsi, les inégalités

de croissance entre les pays peuvent être considérées comme

l'une des causes de disparités des résultats obtenus dans la

lutte contre la pauvreté dans le monde. Pour approfondir l'analyse de

l'impact des inégalités de revenu dans la lutte contre la

pauvreté, examinons le graphique ci-dessous :

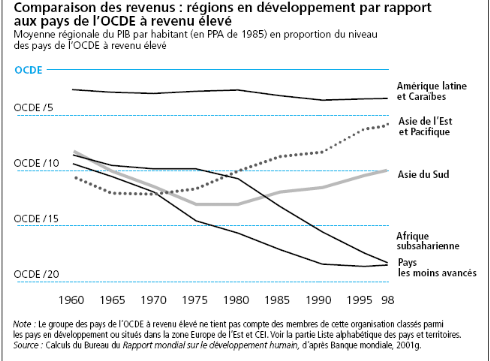

Graphique n°3 :

![]() 29(*) 29(*)

Nous remarquons que les pays en développement

qui ont un revenu proche de celui de l'OCDE ont réussi à

réduire sensiblement le nombre de pauvres (en se référant

aux tableaux qui ont les évolutions de la pauvreté

monétaire dans le monde de 1981 à 2001). L'Afrique Subsaharienne

et les pays les moins avancés sont très loin de l'OCDE et ont

également un grand nombre de pauvres. Ainsi, l'écart de revenu

se creuse entre les régions. Ce qui est illustré dans la figure

ci-dessous :

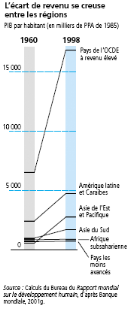

Graphique n°4 :

![]() 30(*) 30(*)

Entre 1960 et 1998, le revenu a fortement

augmenté dans les pays de l'OCDE. Il a également eu une

augmentation considérable en Amérique latine et Caraïbes et

en Asie de l'Est et Pacifique. L'Asie du Sud, l'Afrique Subsaharienne et les

Pays les moins avancés sont à la traine. Ainsi, l'écart de

revenu se creuse entre les régions. Ce qui entraine des

inégalités dans la lutte contre la pauvreté dans le monde,

les pays à revenu élevé s'en sortant mieux que ceux

à revenu faible. Voyons maintenant ce qui se passe au sein des pays,

s'agissant des inégalités de revenu. Nous nous inspirons de la

figure ci-dessous :

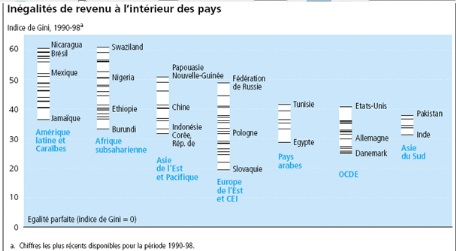

Graphique n°5 :

![]()

Source : calculs du bureau du Rapport mondial sur le

développement humain, d'après la Banque Mondiale, 200131(*)

L'indicateur retenu est le coefficient de

concentration de Gini. On mesure la concentration d'une distribution en la

comparant à une distribution (de revenu) où la masse totale (des

revenus) serait également répartie entre les individus. Dans une

répartition totalement égalitaire, 10% des individus sont

titulaires de 10% de la masse totale des revenus. Le coefficient de Gini a le

mérite d'éviter l'ambiguïté de la

référence à la moyenne. Il est généralement

compris entre 0 et 1. Sur le graphique, il est compris entre 0 et 100.

Bien qu'il n y ait pas de valeurs de seuil clairement

établies, les pays dont le coefficient est supérieur à 50

sont considérés comme faisant partie de la catégorie

d'inégalité de revenus élevée. En termes

généraux, plus le coefficient de Gini est élevé,

plus la part de revenu national correspondant aux catégories les plus

pauvres de la société est faible. Il est aisé de constater

que l'inégalité dans le revenu varie fortement entre les

régions.

En Amérique latine et Caraïbes, les

inégalités sont trop élevées au Nicaragua,

Brésil, un peu de 50% au Mexique et moins de 40% en Jamaïque. En

Afrique Subsaharienne, elles sont élevées au Nigéria et un

peu moins au Burundi. Les autres régions ont des pays à

inégalités de répartition, mais elles ne sont pas trop

prépondérantes. Nous remarquons donc que les

inégalités existent entre les pays et au sein des pays.

L'étude des inégalités dans le

monde montre la nécessité, pour la communauté du

développement, de promouvoir le « développement

durable »32(*).

C'est un genre de développement qui prône l'équité

entre les générations et au sein des générations.

Le progrès doit favoriser le rattrapage des revenus entre les habitants

des différentes régions du monde, dans le souci de vaincre la

pauvreté.

2/ Analyse de la pauvreté humaine et

sociale

a/ La pauvreté humaine

Pour analyser la pauvreté humaine dans le monde,

nous allons utiliser les rapports de la banque mondiale et du PNUD sur le

développement humain dans le monde. La première étude

concernera l'IDH, ensuite l'ISDH et enfin l'IPH.

S'agissant tout d'abord de l'IDH, nous utilisons la

carte ci-après qui nous donne les écarts d'IDH dans le monde.

Carte n°1 : IDH dans le monde en

2003 :

![]()

Ainsi, nous remarquons que les écarts d'IDH

sont considérables selon les pays et les continents. Les niveaux les

plus élevés sont localisés en Amérique du Nord, en

Australie et en Union Européenne. Les niveaux les plus faibles se

trouvent dans les pays en développement, particulièrement en

Afrique Subsaharienne. « Ce qui nous paraît essentiel, c'est

à la fois la hiérarchie des niveaux de développement dont

la compréhension ne peut ignorer l'histoire de l'humanité et la

distance entre ces niveaux qui montre le chemin qui reste à parcourir

pour les pays les plus pauvres. S'il faut se réjouir de

l'évolution positive des IDH depuis 30 ans (sauf en Afrique

Subsaharienne, infra), il reste que les indices compris entre 0,3 et 0,8

attestent des progrès considérables qu'il reste à

accomplir et des efforts à fournir », affirmait Vérez

J.-C33(*).

En somme, cette carte montre les disparités qui

existent entre les pays en termes d'IDH. Le monde n'est donc pas un ensemble

homogène, d'où la nécessité, pour la

communauté du développement, de favoriser les progrès dans

les pays pauvres afin de permettre le rattrapage.

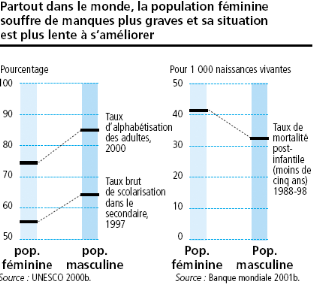

S'agissant ensuite de l'ISDH, les

inégalités entre hommes et femmes en matière de

capacités sont souvent énormes dans les différentes

régions du monde. La figure ci-dessous montre l'évolution des

inégalités entre les populations masculine et féminine

(entre 1997 et 2000) en ce qui concerne certains aspects du

développement humain.

Graphique n°6 :

![]()

Nous remarquons que le taux d'alphabétisation

des adultes et le taux brut de scolarisation dans le secondaire ont beaucoup

plus augmenté dans la population masculine que dans celle

féminine entre 1997 et 2000. Le taux de mortalité à la

naissance est également élevé dans la population

féminine que dans celle masculine. Ce qui prouve qu'il y a une

augmentation des inégalités entre les hommes et les femmes en

matière de développement humain dans le monde.

S'agissant enfin de l'IPH, nous utilisons le

classement de 2000 du PNUD (tableau se trouve dans les annexes)34(*). En ce qui concerne les pays

développés (IPH-2), la Suède est en tête, suivis de

la Norvège. Les Etats Unis d'Amérique et l'Irlande occupent la

dernière place. Ils régressent, en comparant avec le classement

de l'IDH. Cela signifie que ces pays ont encore beaucoup d'efforts à

faire pour lutter contre la pauvreté humaine.

Le classement selon l'IPH-1 révèle que

l'Uruguay et le Costa Rica occupent les deux premières places.

L'Ethiopie et le Niger sont au bas du tableau. Ces pays ont encore

d'énormes efforts à fournir pour lutter contre la pauvreté

humaine.

b/ La pauvreté sociale

Dans les pays riches et dans ceux en

développement, certaines personnes peuvent avoir un revenu

élevé et les capacités, tout en étant pauvres

socialement. La pauvreté sociale fait référence à

l'isolement et/ou la solitude. Elle peut avoir différentes formes, selon

qu'on soit dans les pays riches ou dans ceux pauvres. « La solitude

et l'isolement frappent de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde,

sans que ce ne soit leur choix », affirmait Vérez

J.-C35(*). Comme cette

notion parait encore un peu vague pour la communauté du

développement, la Banque Mondiale se base sur les victimes de certains

risques pour saisir le phénomène. Nous pouvons prendre les

exemples des victimes du Sida, des attentats, des catastrophes naturelles, des

guerres...

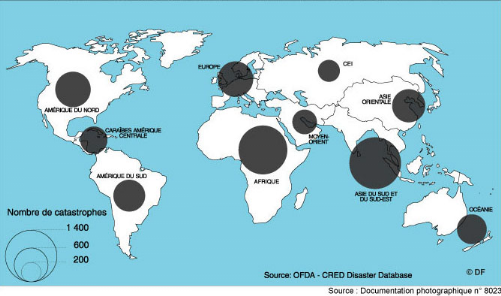

La carte ci-dessous montre les catastrophes naturelles par

grande région dans le monde de 1970 à 2001.

Carte n°2 : catastrophes naturelles dans le

monde de 1970 à 2001

![]() 36(*) 36(*)

Nous voyons donc que le monde a été

secoué par plusieurs catastrophes naturelles qui ont fait plusieurs

victimes. La presse nous parle actuellement du tremblement de terre en Chine et

la catastrophe de la Birmanie. Ainsi, la nature est l'une des causes de

pauvreté sociale dans le monde. A côté des victimes des

catastrophes naturelles, nous pouvons également voir ceux des conflits

armés.

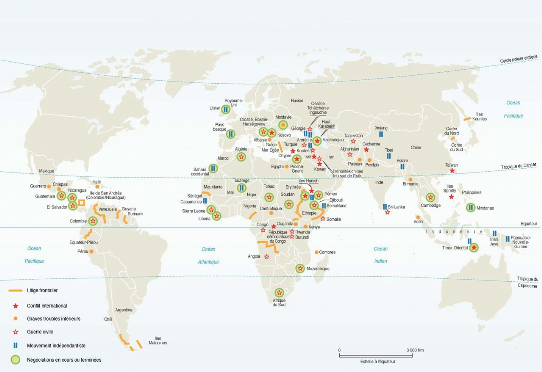

La figure qui va suivre montre les principaux conflits dans le

monde dans les années 1990.

Carte n°3 : conflits dans le monde dans les

années 1990

![]() Source : Source :

www.monde-diplomatique.fr37(*)

Les conflits ont été beaucoup

présents dans le monde en développement, causant beaucoup de

victimes. Le nombre de refugiés, de mutilés, est important. Tout

ce qui concourt à l'isolement et/ou à la solitude. Beaucoup

d'autres causes peuvent favoriser la pauvreté sociale. Par ailleurs,

parce que la structure sociale varie fortement et que la notion de

pauvreté sociale est encore nouvelle, la communauté du

développement n'a pas encore défini un indicateur fiable pour

saisir cette forme de pauvreté. Nous allons, dans la suite de notre

travail, proposer un indicateur de pauvreté et d'exclusion sociale pour

l'Afrique Subsaharienne.

En effet, l'organisation sociale et culturelle de

l'Afrique a des spécificités qui font naître, dans cette

partie du monde, des formes et des causes de pauvreté sociale

particulières qui ne se retrouvent pas dans d'autre

société. Nous pouvons prendre l'exemple de la structure

familiale. Dans la plupart des sociétés occidentales, la famille

c'est le père, la mère et les enfants. Les autres membres

appartiennent à la famille plus ou moins élargie. Par contre en

Afrique, la famille regroupe bien sûr le père, la mère et

les enfants, mais aussi les frères et soeurs de ton père, leurs

enfants et petits enfants.

En Occident, le frère du père est un oncle,

alors qu'en Afrique, il est considéré comme un père lui

aussi en lui accordant le même respect et la même

considération que le père biologique. Cet exemple nous permet

d'affirmer que la structure sociale est différente selon qu'on soit en

Afrique ou en Europe. Ce qui nous permet d'en déduire qu'un indicateur

social doit être spécifique à chaque

société.

L'indicateur que nous proposons est bien sûr

limité, mais il nous permet d'avoir une approche de la pauvreté

sociale plus spécifique au continent africain. Il nous permet de voir

les liens qui peuvent exister entre la société africaine, la

nature, l'économie, le politique, dans les causes de l'isolement et/ou

la solitude. Nous l'appelons l'Indicateur de Pauvreté Sociale d'Afrique

au Sud du Sahara (IPSASS).

Il est important de préciser que notre

proposition n'est qu'une piste de réflexion. Les données ne sont

pas encore disponibles. Nous ne pouvons donc pas calculer l'IPSASS. C'est donc

un indicateur limité. Aussi, nous nous baserons sur certains travaux

existants que nous citerons à chaque étape.

L'IPSASS est composé de trois

indicateurs : l'indicateur économique et de redistribution (IER),

l'indicateur du progrès démocratique (IPD), enfin l'indicateur

de santé et les catastrophes naturelles (ISCN).

S'agissant d'abord de l'IER, beaucoup de personnes en

Afrique Subsaharienne vivent l'isolement et/ou la solitude inhérentes

aux difficultés économiques et aux inégalités de

redistribution des richesses issues, pour la plupart, de l'exploitation des

ressources naturelles. Beaucoup de liens peuvent être établis

entre la situation économie d'un individu, l'isolement, et la solitude.

Le chômage, par exemple, peut être considéré comme

l'une des causes économiques. Combien de personnes se sont vues exclues

de leur groupe d'amis et de relations professionnelles parce qu'elles

n'appartiennent plus à la même classe sociale, une fois

licenciées ? La pauvreté monétaire, les

difficultés économiques poussent des familles entières

à « tenter l'aventure »38(*) dans les autres pays africains

où la situation semble meilleure, mais aussi et surtout en occident. Ces

personnes laissent derrière elles un vide irremplaçable. Des gens

d'un âge avancé se retrouvent seuls, dans des pays où il

n'y a pas de structures d'accueil pour des personnes âgées. Leurs

fils ou leurs proches parents sont partis demander ce que nous appelons l'exil

économique. Ces personnes qui décident de « tenter

l'aventure » courent le plus souvent des risques mortels ! Qui

n'a pas été horrifié par des images de clandestins

africains qui prennent des bateaux de fortune pour aller chercher la survie

économique en Europe ? Des images de noyades, des morts

assassinés par les passeurs, des violes...qui défilent les

écrans de télévision ? Ceux qui ont la chance

d'arriver sur le sol européen courent également des risques

énormes tels : « l'exploitation de l'homme par

l'homme »39(*),

la brutalité policière...Par ailleurs, l'actualité nous

apprend que les travailleurs immigrés sont chassés en Afrique du

Sud. Certains, plus malchanceux, sont assassinés ! Ainsi, nous

pouvons soutenir que le facteur économique est une cause de

pauvreté sociale en Afrique, cette pauvreté sociale qui est

traduite par la solitude et l'isolement qui sont d'un genre particulier.

S'agissant de la redistribution, les pays africains

sont pour la plupart producteurs de matières premières. Une

spécialisation qui trouve ses origines dans la colonisation. Les revenus

sont le plus souvent mal redistribués.

En effet, dans la plupart de ces pays, on y trouve un

déficit démocratique qui entraine la mauvaise gouvernance. Pour

adopter l'économie de production, le système économique

africain a subi d'énormes mutations. Même la conception et les

formes de richesses avaient changé. Dans les sociétés

traditionnelles, les plus riches étaient des personnes possédant

une grande famille ; donc beaucoup de forces pour travailler le sol et

faire l'élevage. Par contre dans la société moderne, le

riche est différent. Nous pouvons donc dire qu'au départ,

c'est-à-dire au début de la mutation économique, tous les

africains étaient égaux. Ils suffisait tout simplement de mettre

en place un système de redistribution des revenus issus des ressources

naturelles qui fasse en sorte que tous puissent accéder à

l'éducation, à la santé, au logement...Afin de donner

à chacun des moyens de base nécessaires pour créer sa

propre richesse en particulier, et celle de la société en

général.

Malheureusement, cela n'a pas été le

cas. Il y a eu la mise en place des régimes dictatoriaux qui pensaient

d'abord à leur ventre, et non à ceux de la collectivité.

Les occidentaux, soucieux de préserver d'abord leurs

intérêts stratégiques, soutiennent ces régimes

contre les peuples africains. On a donc un jeu à trois joueurs où

l'optimum social ne peut pas être atteint car les deux leaders qui sont

l'occident et les dirigeants politiques ont chacun un intérêt

particulier qui se trouve aux antipodes de l'intérêt du peuple

africain qui est la redistribution équitable des richesses. Les

conséquences peuvent être les guerres civiles, la recherche

d'asile économique en occident... Tout se qui concoure, d'une

façon ou d'une autre, à l'isolement et à la solitude, et

donc à la pauvreté et l'exclusion sociale.

Pour prendre en compte l'aspect économique ici

(Ie), nous utilisons le Produit Intérieur Brut (PIB) qui mesure la

richesse produite dans un pays. Nous adoptons donc l'approche de la

création de richesse des modèles de croissance. Ainsi, nous

utilisons l'indicateur du PIB du Programme des Nations Unies pour le

Développement (PNUD). On intègre une notion d'utilité

marginale décroissance des richesses en prenant le log du PIB.

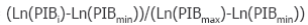

![]() 40(*) 40(*)

Ln (PIBi) = PIB du pays i, Ln (PIB min) = PIB minimum, Ln

(PIBmax) = PIB maximal

et Ln = Logarithme népérien.

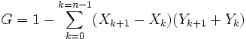

Pour prendre en compte l'aspect de redistribution, nous

utilisons l'indice de Gini (Ig). C'est un indice qui mesure les

inégalités de revenu au sein d'un pays. Le coefficient de Gini

est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie

l`égalité parfaite (tout le monde a le même revenu) et 1

signifie l'inégalité totale (une personne a tout le revenu, les

autres n'ont rie).

![]() 41(*) 41(*)

Où X est la part cumulée de la population, n

l'effectif total et Y la part cumulée du revenu.

Ici, nous mettons l'hypothèse que cet indice

prend en compte tous les contours du développement durable. Car, il

permet de mesurer les inégalités au sein d'une

génération. Nous pouvons, par extension, affirmer que s'il y a

une meilleure redistribution des revenus au sein d'une population, il y a

également équité entre générations, avec

l'hypothèse supplémentaire que les africains sont altruistes.

Dans ce cas, nous avons la formule suivante pour l'IER :

IER : (Ie + Ig) / 2

S'agissant ensuite de l'IPD, il mesure le

progrès accompli par ces pays sur le plan démocratique. La

définition de la démocratie varie d'un régime à un

autre. Ici, nous tentons d'élucider certains déterminants qui

caractérisent en général toute forme de démocratie.

Nous pouvons citer la participation, la sécurité, la non

discrimination... La Banque Mondiale prend déjà en compte le

progrès démocratique accompli par les Etats en donnant un

classement qui reflète le niveau de leur démocratie. Notre

analyse s'appuie donc sur cette base.

Concernant la participation, les droits

témoins de cette catégorie peuvent être : le droit de

vote, le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, la

liberté d'association et de réunion et la liberté

d'opinion et d'expression.

Si ces principes

démocratiques sont, dans une proportion considérable,

appliqués dans la plupart des sociétés occidentales, il

faut souligner que cela n'est pas le cas de l'Afrique.

En effet, ces pays sont caractérisés par

un déficit démocratique qui se manifeste par la tenu des

élections truquées, le bâillonnement de la presse, les

assassinats politiques, le tribalisme... Comme le dirait l'ancien

président congolais Pascal Lissouba42(*) : « On n'organise pas les élections pour

les perdre ». Ce qui entraine des guerres civiles, la mauvaise gestion des

biens publics... Le nombre de refugiés politiques, de mutilés,

s'accroit, provoquant la pauvreté sociale.

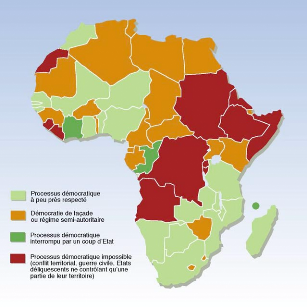

La situation démocratique en Afrique est

illustrée sur la carte ci-dessous :

Carte n°4 : démocratie en

Afrique

![]() Source : Source :

www.monde-diplomatique.fr43(*)

Nous remarquons que les démocraties de

façade ou régimes autoritaires, les coups d'Etat et processus

démocratique impossible sont prépondérants sur cette

carte.

Nous sommes conscients qu'il est très difficile

de quantifier les progrès démocratiques accomplis. Nous proposons

ici une piste de réflexion. Pour prendre en compte la liberté

d'expression, nous pouvons nous baser sur le nombre de prisonniers d'opinion et

d'assassinats politiques que compte un pays (Ilp). En ce qui concerne les

élections politiques, nous pouvons prendre en compte l'existence des

partis politiques de tout bord, le nombre de fois que la constitution a

été manipulée, le nombre de refugiés politiques...

On pourrait également, après chaque élection, demander

à la population de donner une note qui juge la qualité des

élections (Ip). En ce qui concerne la discrimination, nous retenons

celle basée sur le sexe, car le PNUD, depuis quelques années, a

trouvé les moyens de quantifier ce phénomène. L'indicateur

de discrimination (Id) prend donc en compte l'IPH1, l'ISDH. Aussi, le

tribalisme est-il l'une des formes de discriminations les plus répandues

dans les administrations africaines. Favoriser les membres de son ethnie, tout

en barrant la route à ceux des autres ethnies est souvent

fréquent dans les relations interethniques en Afrique. Pour quantifier

ce phénomène, nous proposons une méthode contingente qui

est les enquêtes par sondage. Nous proposons de demander aux gens s'ils

ont été victimes d'une discrimination tribaliste dans les

administrations, leur environnement professionnel... Nous appelons Det ce

phénomène. La formule de l'Id s'écrit de la façon

suivante :

Id = (IPH1+ISDH+Det)/3

Ainsi, l'IPD est la moyenne de l'Ilp, Ip et Id :

IPD = (Ilp+Ip+Id)/3

S'agissant enfin de la santé et

des catastrophes naturelles, nous retenons l'indicateur de

longévité du PNUD et un indicateur qui prend en compte le nombre

de personnes victimes des catastrophes naturelles (Vcn). Les liens entre la

qualité du système sanitaire et la pauvreté sociale sont

multiples.

En effet, beaucoup d'individus peuvent brutalement se

retrouver sans famille, sans soutien, à cause de la perte d'un

être chère. Les orphelins du SIDA, du paludisme qui n'est pas

présent dans les pays occidentaux, sont multiples. Certaines personnes

atteintes d'une maladie peuvent se retrouver abandonnées,

isolées, dans des pays où il n y a pas un système sociale

adéquat. Ainsi, la santé d'une population a un lien direct avec

la pauvreté sociale de certains de ses membres.

Pour prendre en compte ce phénomène, nous

utilisons l'indicateur de longévité du PNUD (Il) :

Il = (EVi - EVmin)/ (EVmax/EVmin)44(*)

Avec : EVi = espérance de vie à la

naissance dans le pays i, EVmin = espérance de vie minimale (25 ans),

EVmax = espérance de vie maximale (85 ans).

La formule de l'ISCN s'écrit ainsi qu'il

suit :

ISCN = (2/3Il+1/3Vcn)/2

Nous mettons 1/3Vcn car, nous faisons l'hypothèse

que les victimes inhérentes à la santé sont plus

nombreuses que ceux provenant des catastrophes naturelles en Afrique.

Maintenant que nous avons montré les liens qui

peuvent exister entre l'isolement et/ou la solitude et les quatre

éléments que sont : la démocratie, l'économie,

la santé et les catastrophes naturelles, nous pouvons en déduire

l'Indicateur de pauvreté sociale que nous proposons pour l'Afrique

Subsaharienne. La formule de l'IPSASS donne :

IPSASS = (IER + IPD

+ ISCN)/3

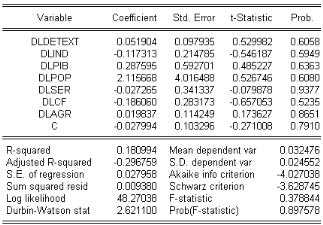

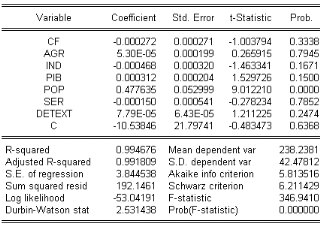

1/ Modèle

L'étude de la pauvreté monétaire

dans le monde et l'évolution des inégalités de revenus

révèlent que l'Afrique Subsaharienne est la région la plus

défavorisée. Le nombre de pauvres est en constante augmentation.

Ce qui n'est pas le cas dans les autres régions. La question est de

savoir ce qui pourrait expliquer ce manque de résultats satisfaisants

dans cette partie du monde.

Pour ce faire, nous l'expliquons par un modèle de

régression linéaire simple dans lequel nous prenons comme

variable endogène « le nombre d'individus vivant avec moins de

1$ par jour » (Y). Les variables exogènes sont :

- Consommation finale des ménages africains

(CF) ;

- La dette extérieure (DETEXT) ;

- La valeur ajoutée dans l'agriculture (AGR) ;

- La valeur ajoutée dans l'industrie (IND) ;

- La valeur ajoutée dans les services (SER) ;

- La population (POP) ;

- Le produit intérieur brut (PIB).

Nous allons, dans le travail qui va suivre, justifier

le choix des variables exogènes, présenter le modèle,

analyser et commenter les résultats. L'étude concerne une

région : l'Afrique Subsaharienne et la période est de 1981

à 2001.

S'agissant de la population, les études

concernant l'impact de la population sur la pauvreté trouvent leur

origine à la suite des travaux de Malthus45(*). Dans l'Essai sur le

principe de population, l'auteur met en relief l'opposition entre la

progression démographique et celle des subsistances. Il fait une

description cyclique de l'évolution des sociétés

humaines. Ainsi, il pose deux postulats :

- « La nourriture est nécessaire à

l'existence de l'homme » ;

- « La passion réciproque des sexes est une

nécessité ».

Le premier fait référence au besoin de

nourriture et le second à la croissance démographique. Pour lui,

la croissance des subsistances a une progression arithmétique46(*), alors que la population croit

selon une progression géométrique47(*). Ainsi, la difficulté de se nourrir va

constituer un frein à la reproduction ; donc à la croissance

démographique. En réponse, il faut un frein actif et

préventif. S'agissant du frein préventif, quand la population

s'appauvrit, les plus pauvres doivent reculer l'âge du mariage, faire peu

d'enfants... Le frein actif fait référence à la

misère qui fera que la mortalité infantile augmente (il ne faut

pas aider les pauvres). Il aboutit donc à un cycle démographique