|

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

UNIVERSITAIRE

INSTITUT SUPERIEUR AGRO -- VETERINAIRE

SAINT PIERRE CANISIUS/KIMWENZA

www.isav-kimwenza.net

ETUDE DE L'EFFICACITE DES EXTRAITS DE

Cucurma

longa, Tithonia diversifolia et Zingiber

officinale

SUR LES MICRO - ORGANISMES DE L'AIR

«

Cas de l'Aspergillus flavus et

Aspergillus niger »

Fabrice IMPION MOKUBA

Travail de fin de cycle défendu pour l'obtention du

titre d'ingénieur technicien en agriculture et en élevage.

Directeur : Prof. MUMBA DJAMBA Antoine, Ph. D

Année Académique 2010 - 2011

EPIGRAPHE

L'essentiel n'est pas c'est qu'on a fait de l'homme, mais

plutôt c'est ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui.

Jean - Paul SARTRE

DEDICACE

A l'Eternel, le Dieu souverain.

A mes très chers parents, à mon

regretté père Paul IMPION que Dieu a rappelé si tôt

et à ma mère Gabrielle N'KONKO pour tous les efforts et

sacrifices consentis depuis ma naissance.

A mes très chers frères et soeurs IMPION :

Cathy, Lily, Eric, Popol, Chrétien, Grâce, Patrick, Thierry et

Gaby - Paule IMPION.

A ma future et tendre épouse dont j'ignore encore le

nom.

Je dédie ce travail

iv

AVANT - PROPOS

Ce présent travail est le fruit d'un long parcours

de formation et des différents efforts consentis, qui est abouti

à la fin de notre cycle d'études en science agro -

vétérinaire à l'I.S.AV. De ce fait, nous voudrions nous

acquitter d'un désir noble ; celui de remercier avec joie et

reconnaissance toutes les énergies conjuguées de près ou

de loin, nous ayant permis d'atterrir en douceur.

Nos remerciements s'adressent à l'Institut

Supérieur Agro - Vétérinaire, plus spécialement aux

autorités académiques ainsi qu'au corps professoral et

administratif. La volonté, l'abnégation qui les ont

caractérisés méritent notre profonde

reconnaissance.

Nous présentons notre gratitude à l'endroit

de Monsieur le professeur Dr. Ir. MUMBA DJAMBA Antoine, directeur de ce travail

de fin de cycle pour avoir accepté de nous accompagné tout au

long de sa réalisation, ses conseils, ses remarques, sa rigueur, sa

disponibilité, les sacrifices consentis, nous incitent à lui

rendre un hommage particulier.

Nous remercions également la Clinique des Plantes

de Kinshasa, particulièrement la responsable l'Ir. Lyna MUKWA et son

assistant l'Ir. Emmanuel MUKOMA pour avoir mis à notre disposition la

volonté et tout le matériel de laboratoire approprié pour

les études menées au sein de ce laboratoire.

Nous présentons des bouquets des fleurs à

nos frères et soeurs qui étaient toujours présents pour

nous encourager, nous pensons à : Ir Fraternel KUYENGA, Junior MULAMBA,

Roddy NGOMA, Joseph MANGALABOY, Guelord MUZUMBU, Coco KUTOMA, Canny BOTAKA,

Alain MAWELO, Glady LUZOLO, Raphael SADIKI, Euphrasie KITANGA, Florence

MALINGUMU, Tity TSHIKA, Lysette BOPIO, Bruno TETANI, Dercy KOMBO, Patrick

KILEMBEKA.

Il nous serait ingrat de clore ce travail sans pour autant

remercier nos compagnons d'élite avec qui nous avons traversé

vent et marais durant notre séjour à l'I.S.AV ; nous citons :

Fabrice TSHISHIMBI, Fils BONZENGA, Bernard NGUDI, Serge MAYASI, Marc KIALA,

Patrick NKANGA, Jeancy MUNAYENO, Lafthony TUSEVO, Job NTEMBI, Joël VUNZI,

Joyce ABATA, Albine PULULU, Obed NGITUKULU.

Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités ici,

mais qui nous ont été utiles pour notre formation et à la

réalisation de ce travail, trouvent ici l'expression de notre

reconnaissance.

Fabrice IMPION MOKUBA

vi

SIGLES ET ABREVIATIONS

- CPK : Clinique des Plantes de Kinshasa

- I.S.AV : Institut Supérieur Agro -

Vétérinaire

- J - C : Jésus - Christ

- DDT : Dichloro - diphényl - trichloroéthane

- % : Pourcent

- EPA : Agence de Protection Environnementale (Etats - Unis) -

Fig : Figure

- g : Gramme

- kg : Kilogramme

- Bt : Bacillus thuriengiensis - ° C : Degré

Celsius

- PDA : Potato Dextrose Agar - ml : Millilitre

- pH : Potentiel en hydrogène

INTRODUCTION

1. Problématique

L'agriculture est un ensemble des activités

destinées à tirer de la terre les productions des animaux et des

végétaux utiles à l'homme, surtout sur le plan

alimentaire. Mais les producteurs sont butés à des

problèmes liés à plusieurs facteurs, notamment aux

maladies qui diminuent cette production. Ainsi, des luttes ont

été initiées et proposées pour palier à ce

problème tel que l'utilisation des pesticides.

Les pesticides sont des produits chimiques ou

synthétiques destiné à tuer tout être nuisible

à la plante. Mais les plus utilisés sont les pesticides

chimiques, lesquels doivent être utilisés avec beaucoup de

précautions au risque d'intoxication nuisible à l'homme, à

l'animal, à la plante aussi bien qu'à l'environnement et

demandent une durée de rémanence relativement longue ; et avec

cette durée de rémanence, il est difficile voir même

impossible d'utiliser ces pesticides chimiques sur les cultures

maraîchères.

A cet effet, touché par ces risques d'intoxications,

une lutte biologique a été mise en place comme alternative

à la lutte chimique ayant comme outils de base les bio - pesticides

à base des micro - organismes, des végétaux et des

substances naturelles et enfin la mise en place d'un traitement bio - pesticide

qui se fait en plusieurs étapes : l'identification des plantes à

vertus bio - pesticides, l'extraction du jus de ces plantes et leur utilisation

en protection des plantes contre les principales maladies des cultures

maraichères.

Abordant dans le même sens, des expériences ont

été entreprises au laboratoire de la Clinique des Plantes de

Kinshasa sur l'efficacité des extraits de Curcuma longa, Tithonia

diversifolia et Zingiber officinale sur les micro - organismes, qui sont

des organismes vivants microscopiques qui peuvent être bactériens,

végétaux, animaux, saprophytes et pathogènes ayant une

possibilité de vivre et de se développer dans

différentes conditions, même dans l'air. Ainsi, une forte

densité d'animaux et des végétaux entraine une

possibilité de propagation des maladies par les micro - organismes de

l'air1.

Les micro - organismes peuvent exister en suspension libre

dans l'air ou être attachés aux particules de poussière. La

plupart de ces micro - organismes sont probablement sans danger faisant partie

du milieu environnemental naturel et qui sont nécessaires pour la

décomposition des déchets, de la matière organique ;

d'autres sont pathogènes ou partiellement pathogènes aussi bien

pour l'homme que pour les animaux et les végétaux2.

Des expériences dans le laboratoire de la Clinique des

Plantes de Kinshasa ont été faites pour essayer de freiner le

développement mycélien des micro - organismes de l'air à

l'aide des extraits des plantes à vertus fongicides comme : Curcuma

longa, Zingiber officinale et Tithonia diversifolia. Et

ces expériences seront faites à plusieurs doses de chaque plantes

pour déterminer une dose qui convient pour le traitement.

Face aux micro - organismes de l'air, est - ce que les

extraits obtenus de plantes seront efficaces pour freiner le

développement mycélien de ces micro - organismes ? Si le

développement mycélien des micro - organismes de l'air est

freiné, cela se fera à quelle dose ?

2. Hypothèse

Les expériences sur ces bio - pesticides auront pour

finalité une mise en place d'une lutte efficace, moins coûteux,

facile à avoir et convenable aux conditions des producteurs congolais,

mais aussi de déterminer une dose exacte pour inhiber la croissance et

le développement des micro - organismes de l'air.

1 SCIENCES ET TECHNIQUES AVICOLES, « Les micro -

organismes de l'air », Septembre 1997, hors série.

2 SCIENCES ET TECHNIQUES AVICOLES, op. cit.

D'autres micro - organismes de l'air étant

pathogènes, les extraits de Curcuma longa, Tithonia

diversifolia et Zingiber officinale seront en mesure avec une

dose précise d'inhiber la croissance et le développement des miro

- organismes de l'air jugés pathogènes.

3. Objectifs

Ce présent travail a pour objectif de contribuer

à l'étude de l'efficacité des extraits des plantes bio -

pesticides utilisé en protection des plantes cultivées en

République Démocratique du Congo. Ce, en vue de mettre au moins

une méthode de lutte biologique adaptée aux conditions de

cultures de la R. D. Congo, moins couteux pour les producteurs et en rapport

avec la protection de l'environnement, à réduire le

développement des micro - organismes pathogènes de l'air en

utilisant les bio - pesticides comme substitut à la lutte chimique.

Il vise à tester :

i' L'efficacité des bio - pesticides à base de

Curcuma longa, Tithonia diversifolia et Zingiber

officinale ;

i' Les doses précises pouvant jouer le rôle

d'inhibiteur sur la croissance mycélien des micro - organismes

pathogènes de l'air.

4. Subdivision du travail

A part l'introduction et la conclusion, ce travail est

subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre parle des

généralités sur les pesticides, le deuxième aborde

le matériel et les méthodes utilisés et enfin le

troisième chapitre présente les résultats et leur

discussion.

Chapitre I. GENERALITES SUR LES PESTICIDES

I. 1. Etymologie

Le mot pesticide a été

créé en anglais, sur le modèle des nombreux mots se

terminant par le suffixe -cide du latin « -cida »,

du verbe latin « caedo », « caedere

» qui veut dire « tuer », et sur la base du mot anglais

pest signifiant animal, insecte ou plante nuisible, lequel provient

(comme le français peste) du latin « pestis

» qui désignait notamment un animal nuisible.

Un pesticide ou produit phytosanitaire est une substance mise

dans une culture pour lutter contre des organismes nuisibles. C'est un terme

générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les

herbicides, les parasiticides. Ils s'attaquent respectivement aux insectes

ravageurs, aux champignons, aux mauvaises herbes et aux vers parasites.

Le terme pesticide englobe donc les substances «

phytosanitaires » ou « phytopharmaceutiques »3.

I. 2. Historique

La lutte chimique existe depuis des millénaires :

l'usage du soufre remonte à la Grèce Antique (1000 ans avant J -

C) et l'arsenic est recommandé par Pline, naturaliste romain, en tant

qu'insecticide. Des plantes connues pour leurs propriétés

toxiques ont été utilisées comme pesticides (par exemple

les aconits, au moyen âge, contre les rongeurs)4.

Des traités sur ces plantes ont été

rédigés (Ex : traité des poisons de Maïmonide en

1135). Les produits arsenicaux ou à base de plomb (Arséniate de

plomb) étaient utilisés au XVIe siècle en Chine et en

Europe.

3 Http : //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

Les propriétés insecticides du tabac

étaient connues dès 1690. En Inde, les jardiniers utilisaient les

racines de Derris et Lonchocarpus (roténone) comme

insecticide. Leur usage s'est répandu en Europe vers

19005.

La chimie minérale s'est développée au

XIXe siècle, fournissant de nombreux pesticides minéraux à

base de sels de cuivre. Les fongicides à base de sulfate de cuivre se

répandirent, en particulier la fameuse bouillie bordelaise

(mélange de sulfate de cuivre et de chaux) pour lutter contre les

invasions fongiques de la vigne et de la pomme de terre, non sans

séquelles de pollution sur les sols (cuivre non dégradable). Des

sels mercuriels sont employés au début du XXe siècle pour

le traitement des semences.

Les pesticides font l'objet d'usage géographiquement et

temporellement ciblés, ce qui explique de fortes variations

régionales et saisonnières dans la pollution de l'eau et de l'air

par ces produits6.

L'ère des pesticides de synthèse débute

vraiment dans les années 1930, profitant du développement de la

chimie organique de synthèse et de la recherche sur les armes chimiques

durant la première guerre mondiale.

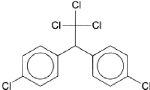

En 1874, Zeidler synthétise le DDT (dichloro -

diphényl - trichloroéthane), dont Muller en 1939 établit

les propriétés insecticides. Le DDT est commercialisé

dès 1943 et ouvre la voie à la famille des organochlorés.

Le DDT a dominé le marché des insecticides jusqu'au début

des années 19707.

5 Http: //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

6 Http, op. cit.

Structure chimique du DDT :

En 1944, l'herbicide 2,4-D, copié sur une hormone de

croissance des plantes et encore fortement employé de nos jours, est

synthétisé8.

La seconde guerre mondiale a généré,

à travers les recherches engagées pour la mise au point de gaz de

combat, la famille des organophosphorés qui, depuis 1945, a vu un

développement considérable encore de mise aujourd'hui pour

certains de ces produits, tel que le malathion9.

En 1950 - 1955 se développe aux États-Unis les

herbicides de la famille des urées substituées (linuron, diuron),

suivis peu après par les herbicides du groupe ammonium quaternaire et

triazines.

Dans les années 1970 - 80 apparaît une nouvelle

classe d'insecticides, les pyréthrinoïdes qui dominent pour leur

part le marché des insecticides.

Désormais, l'accent est mis sur la compréhension

des modes d'action et la recherche de cibles nouvelles. Connaissant les cibles,

on peut alors établir des relations structure-activité pour

aboutir à l'obtention de matières actives. Ceci est possible

grâce au développement de la recherche fondamentale dans les

domaines de la biologie et de la chimie et aux nouveaux outils fournis par la

chimie quantique, les mathématiques et l'informatique qui permettent la

modélisation de ces futures molécules10.

8 Http : //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

9 Http, op. cit.

10 Http, op. cit.

Actuellement, on assiste à une consolidation du

marché au niveau des familles les plus récemment

découvertes avec la recherche de nouvelles propriétés. En

même temps, de nouvelles cibles physiologiques de l'animal ou du

végétal sont explorées dans le but de développer

des produits à modes d'action originaux, des produits issus de la

biotechnologie ou des médiateurs chimiques11.

I. 3. Catégories et mode d'action des

pesticides

Les catégories de produits suivants,

désignés commercialement comme « produits phytosanitaires

», sont utilisées pour soigner ou prévenir les maladies des

végétaux. Il s'agit :

· Les acaricides pour tuer les acariens,

· Les bactéricides pour tuer les

bactéries,

· Les corvicides ou corvifuges pour tuer les corbeaux,

· Les fongicides pour l'inhibition ou la prévention

du développement des champignons,

· Les herbicides, désherbants, phytocides ou

débroussaillants pour détruire les adventices (mauvaises

herbes),

· Les insecticides pour détruire ou prévenir

le développement des insectes,

· Les molluscicides pour tuer les limaces et les

escargots,

· Les nématicides pour tuer les nématodes,

· Les parasiticides pour tuer les parasites,

· Les rodenticides pour tuer les rongeurs,

· Les taupicides pour tuer les taupins,

11 Http : //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

· Les virucides. Il s'agit d'un terme commercial

désignant un produit, une solution ou un traitement censé tuer

les virus12.

Selon l'action exercée au niveau du cycle parasitaire

de base, un pesticide exerce une activité : (1) préventive ou

anti - pénétrante, s'il agit avant l'infection ; (2) curative,

s'il intervient pendant la phase d'incubation ; (3) anti - sporulante ; s'il

empêche la sporulation du parasite et (4) éradicante ; s'il

élimine les parasites déjà visibles13.

Par ailleurs, en fonction de son comportement dans les

plantes, le pesticide sera qualifié de produit de :

· Surface ou de contact, si seule la fraction

présente sur la surface traitée entraîne un effet anti -

fongique qui sera donc de type préventif ;

· Pénétrant, s'il se présente en

quantité suffisante dans les assises cellulaires sous jacentes aux

surfaces traitées pour entraîner un effet curatif ;

· Translaminaire, si après son application sur une

face foliaire, il inhibe le développement d'un champignon inoculé

sur l'autre face ;

· Systémique, si après une migration

interne via le xylène ou le phloème, il exerce une

activité fongique (préventive ou curative) hors de la zone

traitée14.

I. 4. Pesticides chimiques

Les pesticides chimiques sont des substances chimiques ou de

synthèse, destinées à lutter contre les parasites

végétaux et animaux nuisibles aux cultures, aux récoltes

et à l'homme15. Un pesticide peut être composé

d'un ou de plusieurs matières actives ou substances actives

équivalant des principes

12 Http: //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

13 LEPOIVRE, P. 2003, << Phytopathologie »,

Edition De boeck Université, Bruxelles Belgique, 415 pages.

14 LEPOIVRE, op. cit.

15 Microsoft Corporation, 2009. << Microsoft

encarta », 1993 - 2008.

actifs chez l'homme et l'animal (une substance active

équivaut à un pesticide simple et plusieurs substances actives

équivalent à un pesticide composé)16.

Un pesticide contient :

· Une substance active empêchant les ennemis et

parasites des s'installer ;

· Un diluant ou charge : sont représentés par

une substance neutre destinée à réduire la concentration

de substance active ;

· Des adjuvants : sont des produits utilisés pour

améliorer les qualités physiologiques ou chimiques d'un

pesticide, à savoir : adhésif (permet au produit de rester le

plus longtemps sur la plante), dispersif ou émulsif et le synergiste qui

améliore l'efficacité des produits17.

I. 4. 1. Présentation des pesticides

chimiques

Un code international de 2 lettres majuscules, placées

à la suite du nom commercial indique le type de formulation. Les

principaux types de formulation sont les suivants :

· Les présentations solides :

o Les poudres mouillables (WP) : la

matière active est finement broyée (solide) ou fixée

(liquide) sur un support adsorbant ou poreux (silice). Des agents tensio-actifs

(dodécylbenzène, lignosulfonate de Ca, Al ou Na) et des charges

de dilution (kaolin, talc, craie, silicate d'aluminium et magnésium ou

carbonate de Ca) sont ajoutés ainsi que des agents anti -

redépositions , anti - statiques ou anti - mousses. Des stabilisateurs

(anti - oxygène et tampon pH) sont inclus pour les rendre compatibles

avec d'autres préparations.

16 PULULU, G. 2009 - 2010, « Notes de

phytopathologie », ISAV, inédit.

17 PULULU, G. op. cit.

o Les granules à disperser (WG) :

granules obtenus par l'agglomeration avec un peu d'eau de matière

active, de charge et d'agents liants et dispersants, suivi d'un sechage.

o Les micro-granules (MG) : identiques aux

WG mais d'une taille plus petite (0,1 à 0,6 mm)18.

· Les présentations liquides

:

o Les concentres solubles (SL) : c'est une

solution de matière active

à diluer dans l'eau, additionnee d'agents

tensio-actifs.

o Les suspensions concentrees (SC) : les

matières actives solides, insolubles dans l'eau sont maintenues en

suspension concentree dans l'eau, en presence de mouillants, de dispersants,

d'epaississants (bentonite, silice) ou d'agents anti - redeposition, d'anti -

gel (ethylène glycol, uree), d'anti - moussants et parfois de

bactericides (methanal ou formol).

o Les concentrees emulsionnables (EC) : les

matières actives sont mises en solution concentree dans un solvant

organique et additionnee d'emulsifiants charges de stabiliser les emulsions

obtenues au moment de l'emploi par dilution dans l'eau.

o Les emulsions concentrees (EW) : la

matière active est dissoute dans un solvant organique. La solution

additionnee d'agents emulsifiants est dispersee dans une petite quantite

d'eau19.

I. 4. 2. Modalité de traitement

Les manières d'appliquer les traitements

phytosanitaires varient avec les cultures et les ravageurs. D'une

manière générale, un traitement rationnel est prepare par

la determination des causes des dommages et du cycle de

18 Http : //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

19 Http, op. cit.

développement du ravageur mettant en évidence les

époques les plus favorables au traitement.

L'expérimentation permet de choisir la (ou les)

matière active efficace contre le (ou les) ravageur(s) à

contrôler, les conditions matérielles optimales et la

fréquence des répétitions de traitement nécessaire

ainsi que les doses d'emploi20.

Toutefois, la désinfection peut se faire de

différentes manières, à savoir :

· Par enrobage ou immersion : consiste à plonger

ou à recouvrir les semences, les bulbes ou les racines d'une solution

contenant des produits phytopharmaceutiques ;

· Par arrosage : les produits phytosanitaires sont

dissouts dans l'eau et ensuite appliqués par arrosage pour tuer les

ennemis et parasites du sol ;

· Par injection : elle consiste à injecter dans

le sol une substance active qui va produire de la vapeur tuant les ennemis et

parasites du sol. Ces produits sont appelés des fumugants ;

· Par pulvérisation : consiste à projecter le

produit phytosanitaire sous pression en fines gouttelettes ;

· Par atomisation : consiste à vaporiser le produit

phytosanitaire pour désinfecter les parties aériennes de la

plante21.

I. 4. 3. Toxicité

Il existe deux types de toxicité :

1. Toxicité aiguë par absorption massive de

pesticides. Les effets sont ceux d'un empoisonnement par substance chimique

pouvant entraîner des

20 Mémento de l'Agronome, 1980. << Les

pesticides », pp 1223 - 1237, Champ-de-Mars, Ministère de la

coopération à Paris, France.

21 PULULU, G. 2009 - 2010, << Notes de

phytopathologie », ISAV, inédit.

troubles graves du métabolisme et de la

fécondation, voire la mort de l'individu, homme ou animal ;

2. Toxicité chronique ou indirecte par exposition

à des doses faibles mais répétées. On a

observé depuis les années 1970 des effets

cancérigènes, mutagènes et tératogènes sur

les êtres vivants exposés à des faibles doses de

pesticides22.

I. 4. 4. Principaux fongicides utilisés en zone

tropico - équatoriale

Les principaux fongicides se répartissent dans les

catégories suivantes :

· Les produits minéraux ;

· Les produits organiques23.

1. 4. 4. 1. Les produits minéraux

Ces sont d'abord les produits à base de sulfate de cuivre

:

- Bouillie Bordelaise : sulfate de cuivre 1 à 2 % + chaux

vive 0,5 à 1 % ;

- Bouillie Bourguignonne : sulfate de cuivre 1 à 2 % +

carbonate de soude 1,3 à 2,6 % ;

- Bouillie Ibadan ou << Carbide Bordeaux >> : sulfate

de cuivre 1 kg + carbure de calcium 400 g.

Et aussi des produits à base de soufre :

- Soufre en fleur ;

- Soufre jaune sublimé 99 % de S ;

- Soufre noir précipité brun 40 - 50 % ;

- Soufre micronisé ;

- Soufre mouillable (80 % minimum) ;

- Bouillies sulfo - calciques 15 à 25 % de S des

polysulfures.

22 Microsoft Corporation, 2009. << Microsoft encarta

>>, 1993 - 2008.

23 Mémento de l'Agronome, 1980. << Les

pesticides >>, pp 1223 - 1237, Champ-de-Mars, Ministère de la

coopération à Paris, France.

Ces produits ont une action préventive contre les

oïdiums, ils sont des phytotoxiques au - dessus de 30°

C24.

1. 4. 4. 2. Les produits organiques

Ces sont d'abord les produits à base des

différentes familles, à savoir :

- Les carbonates, les dérivés du benzène

;

- Phenyls substitués, les quinones ;

- Dicarboximides, les amines ;

- Diazines, les thiadiazines ;

- Sulfones sulfonyl sulfamides ;

- Oxyquinoléines, les mono - éthyle phosphites

métalliques ; - Dérivés divers25.

I. 5. Pesticides biologiques ou bio -

pesticides

Schématiquement, le bio - pesticide est formé de

<< pesticides >> qui veut dire << tuer les pestes >> et

du préfixe << bios >> qui signifie << vie

>> en grec. L'antinomie de ces deux termes souligne que les bio -

pesticides s'inscrivent dans la lutte contre les organismes fléaux et

sont basés sur l'utilisation d'agents ou facteurs liés à

la vie.

On a longtemps débattu pour savoir s'il fallait prendre

en considération comme bio - pesticides les seuls organismes vivants

antagonistes aux fléaux ou si des molécules bio -

synthétisées et des composés extraits d'un organisme

vivant pouvait être considérés comme bio - pesticide.

Aujourd'hui, la définition retenue est la plus large26.

24 Mémento de l'Agronome, 1980. << Les

pesticides >>, pp 1223 - 1237, Champ-de-Mars, Ministère de la

coopération à Paris, France.

25 Mémento de l'Agronome, op. cit.

26 Http : //www.universitecentrale.net/

Un bio - pesticide se définit comme tout produit de

protection des plantes à base d'organismes vivants ou

substances27.

I. 5. 1. Historique

Dans le contexte de développement des pesticides

chimiques, dont la production était aisée et les coûts peu

élevés, a constitué à la charnière de la

moitié du 20è siècle, une révolution technologique

dans le domaine de la protection des cultures. Mais les succès qu'ils

rencontrèrent immédiatement dans le contrôle des

espèces nuisibles aux cultures ainsi qu'à la santé humaine

et animale, ont conduit à leur utilisation intensive et souvent sans

discernement. On connaît la suite : des désordres

écologiques à de multiples niveaux.

Aussi de nombreuses initiatives sont déployées

depuis plusieurs années pour développer des méthodes

alternatives à l'utilisation de ces pesticides chimiques. Nous vous

proposons d'examiner les méthodes qui ont trait à l'emploi de, ce

que l'on appelle communément les bio - pesticides et de voir dans quelle

mesure ils sont prêts à prendre la relève du « tout

chimique »28.

I. 5. 2. Type des bio - pesticides

Selon l'agence de protection environnementale des Etats - Unis

(EPA), les bio - pesticides ou les pesticides biologiques sont des

dérivés de matériels naturels tels que les animaux, les

plantes, les bactéries et certains animaux.

27 Http : //www.universitecentrale.net/

28 REGNAULT, C. 2005, « Enjeux phytosanitaires pour

l'agriculture et l'environnement », Lavoisier (Cachan), France, 1013

pages.

L'EPA réparti ces bio - pesticides en trois types :

1. Les pesticides microbiens dont l'ingrédient actif est

un micro - organisme (bactérie, champignon, protozoaire, algue) ou un

virus ;

2. Les pesticides d'origine végétale y compris

les molécules que les plantes transgéniques produisent

après l'incorporation d'un transgène comme la protéine Bt

de Bacillus thuriengiensis d'origine végétale.

3. Les pesticides biochimiques sont des substances naturelles

ne présentant pas de toxicité directe vis - à - vis des

ravageurs et agents phytopathogènes, mais qui interfèrent avec

leur croissance ou leur reproduction ainsi qu'à la physiologie de

plante29.

I. 5. 3. Plantes à vertus fongicides

1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma

longa)

Fig 1. Rhizomes de Curcuma longa Fig 2. Les parties de

Curcuma longa

Origine

Le curcuma (Curcuma longa) est une plante

herbacée rhizomateuse vivace de la famille des Zingiberaceae,

originaire du sud de l'Asie. Parfois appelée safran des Indes, son nom

provient du sanskrit « kunkuma », Arabe «

ãßÑß », « kourkoum »,

Hébreu « », « karkom ». Il est largement

cultivé en

29 LEPOIVRE, P. 2003, « Phytopathologie »,

Edition De boeck Université, Bruxelles Belgique, 415 pages.

Inde mais aussi, à un moindre degré, en Chine,

à Taïwan, au Japon, en Birmanie, en Indonésie et en

Afrique.

Règne : Plantae, Division :

Magnoliophyta, Classe : Liliopsida, Ordre :

Zingiberales, Famille : Zingiberaceae, Genre :

Curcuma, Espèce : Curcuma longa et le nom vernaculaire

: Curcuma ou Safran des Indes30.

Description botanique

C'est une plante herbacée à rhizome qui ressemble

au gingembre, mais dont la production est bien plus faible.

Les rhizomes sont ramifiés, de forme ellipsoïde

à la base, portant des excroissances cylindriques plus ou moins

incurvées pouvant atteindre 10 cm de long. Ils contiennent de la

curcumine qui leur donne une couleur jaune orangé. Obtenue sous forme

d'oléorésine puis isolée, la curcumine est un colorant

alimentaire intéressant. Des huiles essentielles responsables de

l'arôme sont également obtenues à partir des

rhizomes31.

Plante persistante avec les pousses feuillées entourant la

tige. Elle pousse d'un rhizome jusqu'à une hauteur de 1 à 1,5 m.

Elle a une odeur caractéristique32.

Composition

Le curcuma est riche en amidon à 45 - 55 %, renferma 2

- 8 % d'huile essentielle et des colorants, les curcuminoïdes

jusqu'à 8 % dont le composé majoritaire est la curcumine (50 - 60

%)33.

30 Http : //

floramedicina.com/spip.php?page=backend"/curcuma

31 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes

à épice, Curcuma », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD - GRET,

Paris, France.

32 LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. « Quelques plantes

utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330

pages.

33 Http : //

www.phytomania.com

Usage

Le rhizome de curcuma est utilisé comme épice

(dans les poudres de carry essentiellement), comme médicament et

cosmétique. Le principal producteur est l'Inde, probablement pays

d'origine de cette plante34.

Le curcuma était aussi largement utilisé comme

teinture jaune orangé - pour le costume safran des <<

sâdhus » ou des moines bouddhistes par exemple - avant l'invention

des teintures chimiques35.

Le curcuma inhibe la croissance de nombreuses bactéries

gram positifs et gram négatifs, dont celles qui causent la dysenterie

amibienne (Entamoeba hisolytic) et d'autres, comme le Clostridium

perfringens, le Sarcina, le Gaffkya, les

Staphylococcus, les Streptococcus, les Bacillus et plusieurs

champignons pathogènes. Il aide également lors d'infections en

inhibant la production de certaines toxines bactériennes qui peuvent

causer de sérieux torts à l'organisme, dont les aflatoxines,

produites par les champignons qui croissent dans la nourriture mal

préservée36.

Culture

La culture dure environ deux ans, ce qui explique que cette

plante est souvent associée à d'autres. La culture

bénéficie du paillage et là où les sols sont

très secs ou très humides, il vaut mieux la cultiver en

contre-pente37. C'est dans des conditions humides et sur les sols

bien drainés, relâchés, friables et fertiles qu'elle se

développe le mieux38.

Multiplication

La multiplication se fait par fragments de rhizome,

plantés dans des trous peu profonds. Les distances entre plants sont de

0,15 à 0,30 m. Comme

34 Mémento de l'Agronome, 2006. << Les plantes

à épice, Curcuma », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD - GRET,

Paris, France.

35 Http : //

floramedicina.com/spip.php?page=backend"/curcuma

36 Http, op. cit.

37 Mémento de l'Agronome, op. cit.

38 LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. << Quelques plantes

utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330

pages.

pour le gingembre, le sol doit être bien

préparé, affiné et enrichi en matière organique.

La plantation est faite à plat ou sur planches, selon

le niveau d'humidité du sol. Le curcuma réagit bien à des

apports fractionnés d'azote. En Inde, des essais ont montré

l'effet bénéfique du paillage sur le rendement39.

2. Tithonia (Tithonia diversifolia)

Fig 3. Fleurs et feuilles de Tithonia Fig 4. La fleur de

Tithonia

Origine

Originaire du Mexique, le tithonia est une plante buissonnante

qui a été introduite partout dans le monde autour de

l'équateur et s'y est naturalisée40.

Description botanique

Ce « Tournesol du Mexique » autrement appelé

« la grosse marguerite jaune » de la famille des Asteraceae

a pour nom Tithonia diversifolia. Il forme rapidement de grands

buissons herbacés très ramifiés, persistants pouvant

dépasser 3 m de haut. Les feuilles, longues de 13 à 15 cm, sont

alternes, avec un limbe comportant de 3 à 5 lobes.

39 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes

à épice, Curcuma », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD - GRET,

Paris, France.

40 Http: //

floramedicina.com/spip.php?page=backend"/tithonia

Les inflorescences sont portées par un pédoncule

de 7 à 20 cm. La fleur évoque la marguerite (même forme,

même parfum), mais en jaune orange vif et en beaucoup plus gros, elle

atteint plus ou moins 10 cm de diamètre. La partie centrale est

composée de tubes serrés (chacun donnera une graine après

fécondation). Autour d'elle le nombre de pétales est variable.

Ces grosses fleurs apparaissant en mai et juin. Elles attirent les abeilles et

les papillons. En bouquet, elles durent quelques jours41.

Usage

Le tithonia utilisé seule comme engrais ou

conjugué à des fertilisants phosphorés, peut doubler et

même tripler les récoltes. En Afrique, il est aussi utilisé

pour prévenir la malaria, réduire les remontées d'acide

gastrique, les fièvres et pour supprimer les vers des enfants.

Il agit comme un pesticide naturel : là où on

l'utilisait les plantes n'étaient pas attaquées, ce qui a fait

découvrir cette propriété qui a ensuite été

étudiée42.

Il y a plusieurs façons d'utiliser les branches

coupées :

- en mulch : couper les déchets assez finement (bouts

de 20 à 30 cm), les déposer sur le sol et les recouvrir de terre

ou de paille,

- en purin : remplir une grosse poubelle de feuilles et tiges,

recouvrir d'eau, mettre le couvercle, attendre 10 jours. Diluer à 50% le

liquide obtenu avec de l'eau et arroser les plantes et les arbres avec le

mélange. Répandre la matière restante autour d'un arbre

fruitier.

- pour améliorer le sol du potager ou d'une plate-bande

: couper les déchets comme pour le mulch, en mettre une couche de 20 cm

et les recouvrir également de 20 cm de terre végétale

contenant un peu de sable et bien arroser.

41 Http : //

floramedicina.com/spip.php?page=backend"/tithonia

42 Http, op. cit.

On estime également que l'infusion des feuilles peut

être appliquée sur les troncs d'arbre ou versée dans les

trous pour éliminer les termites. Les abeilles butinent le nectar mais

la production varie avec l'altitude et le type de sol. Le miel obtenu est

ambré et saccharifie rapidement43.

Culture

Le tithonia se plaît en plein soleil, supporte bien la

chaleur et la sécheresse, et peut pousser partout : il a la vigueur des

mauvaises herbes. On le reproduit par boutures ou par graines. Il nous surprend

par sa créativité et son aptitude à produire, sur une

même plante, tant de différences dans la forme des fleurs et des

feuilles. C'est une bonne plante pour maintenir la santé du jardin : ses

feuilles regorgent de nombreuses substances nutritives nécessaires aux

cultures, dont le phosphore44.

Multiplication

On plante les boutures directement en terre, en les inclinant :

c'est la méthode de reproduction la plus simple et la plus

rapide45.

Ne pas planter trop profondément sous un paillage

d'herbes. On peut également utiliser des boutures de 20 à 30 cm

ou diviser la touffe46.

43 LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. « Quelques plantes

utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330

pages.

44 Http: //

floramedicina.com/spip.php?page=backend"/tithonia

45 Http, op. cit.

46 LATHAM, P. et KONDE, M. op. cit.

3. Gingembre (Zingiber officinale)

Fig 5. Rhizomes de Gingembre Fig 6. La plante de Gingembre

Origine

Le gingembre est connu en Asie depuis des milliers

d'années. Il est mentionné dans l'ouvrage de Confucius au

5ième siècle avant notre ère. Il était

utilisé comme épice par les Grecs et les Romains. Les espagnols

l'ont introduit en Jamaïque et d'autres îles des Antilles.

Au 16ième siècle, le gingembre

était exporté en grande quantité des Antilles vers

l'Espagne47.

Description botanique

Cette plante, qui regroupe 85 espèces, est

cultivée pour son rhizome, utilisé comme épice. C'est une

plante herbacée vivace, à feuilles lancéolées,

alternes, certaines tiges étant stériles et d'autres

florifères48.

Usage

Le gingembre sert dans des préparations culinaires comme

épice, des boissons, des confiseries et en pharmacie.

47 STOLL, G. 2002. « Protection naturelle des

végétaux en zone tropicales », Margraf Verlag,

Allemagne, 386 pages.

48 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes

à épice, Gingembre », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD -

GRET, Paris, France.

Culture

Le gingembre est une plante de climat tropical humide, qui

supporte des températures moyennes annuelles de l'ordre de 22°

C.

Il est cultivé comme une plante annuelle. Il ne se

développe correctement que dans des sols pas trop lourds et sans

éléments grossiers49.

Multiplication

La multiplication se fait par éclats de rhizome portant

au moins un oeil. Le sol doit être labouré soigneusement, puis

préparé en planches ou en billons (un apport de fumier au moment

du labour est conseillé). Le paillage, pratiqué

traditionnellement, est très bénéfique à la

culture. Le gingembre réagit bien à des apports d'azote (doses

optimales de 200 à 300 kg de N/ha, selon des essais

réalisés en Australie)50.

49 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes

à épice, Gingembre », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD -

GRET, Paris, France.

50 Mémento de l'Agronome, op. cit.

Chapitre II. MATERIEL ET METHODES

Dans ce deuxième chapitre, nous décrivons les

méthodes utilisées ainsi que le matériel ayant servi dans

l'élaboration, la réalisation et l'aboutissement de notre

étude.

II. 1. Matériel

Deux types de matériels ont été

utilisés pour mener les recherches au laboratoire, à savoir :

1. Matériel végétal,

2. Matériel de laboratoire.

II. 1. 1. Matériel végétal

1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma

longa)

Curcuma longa possède d'excellentes

propriétés insectifuges. Il a une mode d'action : insectifuge,

insecticide, fongicide et la partie de la plante possédant toutes ces

propriétés est le rhizome51.

2. Tithonia (Tithonia diversifolia)

Tithonia diversifolia est utilisé comme bio -

insecticide pour les sesquiterpènes lactones qu'il

contient52. Le tithonia a été utilisé dans

cette expérience comme bio - fongicide.

3. Gingembre (Zingiber officinale)

Zingiber officinale utilisé en phytopathologie

comme bio - fongicide. Le rhizome de gingembre possède un mode d'action

: insectifuge, insecticide,

51 STOLL, G. 2002. « Protection naturelle des

végétaux en zone tropicales », Margraf Verlag,

Allemagne, 386 pages.

52 STOLL, G. op. cit.

nématicide et fongicide53. Il est

utilisé dans notre expérience comme bio - fongicide.

II. 1. 2. Matériel de laboratoire

Le milieu utilisé pour cette étude est le milieu

PDA (Potato Dextrose Agar) qui est un milieu de culture propice pour

la croissance d'une large gamme des champignons phytopathogènes à

étudier.

Les ingrédients utilisés pour la

préparation du milieu PDA sont les suivants : la pomme de terre, le

dextrose ou sucre blanc de canne, l'agar - agar, la gélose ou la

gélatine et de l'eau distillée54.

On a aussi utilisé d'autres matériels de la

désinfection de matériel biologique jusqu'à

l'observation.

Le matériel de laboratoire utilisé lors de

l'expérience sont les suivants :

· La hotte à flux laminaire qui sert d'enceinte

stérile pour les isolements et on y travaille dessus pour être

exempt de contamination ;

· L'autoclave qui sert à la stérilisation des

matériels ;

· Le bi - oculaire est un matériel qui se place

entre l'oeil et le microscope et peut aller jusqu'à l'objectif 5x ;

· Deux étuves, une grande sert

généralement à sécher les échantillons et

à la croissance des agents pathogènes, et une petite sert

à la croissance des agents pathogènes en culture

contrôlée ;

· Le microscope pour les examens microscopiques ;

· Le vortex ;

· Le pH mètre et

· Une balance de précision pour des mesures

exactes.

53 STOLL, G. 2002. << Protection naturelle des

végétaux en zone tropicales », Margraf Verlag,

Allemagne, 386 pages.

54 CLINIQUE DES PLANTES DE KINSHASA, 2009. << Protocole

commun de laboratoire, Milieu pour la croissance des champignons »,

CPK Kinshasa.

Et quelques matériels dont on se sert pour les

prélèvements des échantillons et autres pratiques, tels

que les lames ou lames porte - objet et lamelles ou les lames couvre - objet,

les boîtes de Pétri en verre et plastique, les erlène -

meyers, une pipette, les lames bistouris, la lampe, le bleu de lactophenol,

l'alcool, ...

II. 2. Méthodes

II. 2. 1. Préparation du milieu de culture

Le milieu de culture PDA est favorable pour la croissance des

champignons phyto - pathogènes. A chaque préparation, une dose de

0,4 g de sodium azide a été ajouté dans 1 l de milieu pour

limiter les contaminations bactériennes des milieux de culture.

Voici le protocole utilisé pour la préparation de

milieu de culture pour la croissance des champignons :

Constituants :

- 200 g de Pomme de terre ;

- 15 g de Dextrose ou de sucre blanc de cannes ; - 20 g d'agar -

agar, gélose ou de gélatine ;

- 1 litre d'eau distillée.

Préparation :

1. Dissoudre 20g d'agar-agar dans 300 ml d'eau distillée,

homogénéiser la solution.

2. Peser 200g de pomme de terre, éplucher la pomme de

terre, mélanger 200g de pomme de terre bien découpé avec

300 ml d'eau distillée,

bouillir à 100° C pendant 20 à 25 minutes,

ensuite recueillir l'eau de la pomme de terre environ 300 ml.

3. Le 300 ml de l'eau venant de la pomme de terre est

mélangé à 300 ml de la solution agar - agar.

4. Ajuster ensuite le volume du mélange au moyen de l'eau

distillée jusqu'à 1000 ml.

5. Auto - claver le mélange à la

température de 125° C, la pression de 1,4 bar pendant 15

minutes.

6. Sous hotte à flux laminaire, couler la solution

obtenue sur des boîtes de Pétri.

7. Laisser sécher pendant 24 à 48

heures55.

En présence de PDA de synthèse, la procédure

devient simple, car il suffit de :

1. Prendre 39 gr de PDA de synthèse,

2. Le mélanger à 1 l d'eau distillée,

3. Secouer doucement jusqu'à obtenir un mélange

homogène,

4. Auto - claver sous une pression de 1,4 bar à la

température de 125°C durant 15 minutes,

5. Laisser refroidir un peu sous le hotte, puis couler la

solution sur les boîtes de Pétri,

6. Laisser sécher pendant 24 à 48

heures56.

55 CLINIQUE DES PLANTES DE KINSHASA, 2009. « Protocole

commun de laboratoire, Milieu pour la croissance des champignons »,

CPK Kinshasa.

56 CLINIQUE DES PLANTES DE KINSHASA, op. cit.

II. 2. 2. Préparation des bio - pesticides

1. Préparation d'extrait de Curcuma

longa

Pour commencer toutes les opérations, il faut

stériliser le matériel ou les mains. Et les étapes de

préparation d'extrait de bio - pesticide sont les suivants :

1.

Pesage

Rinçage Broyage Récolte Emploi

Epluchage : consiste à ôter la couche superficielle

du rhizome de Curcuma longa ;

2. Pesage : peser 20 gr de la biomasse des rhizomes de

Curcuma longa ;

3. Rinçage : laver la quantité obtenue à

l'eau ;

4. Broyage : à l'aide du pilon et du mortier en

porcelaine, il suffit d'écraser pour réduire les rhizomes en

petites particules pour en tirer le jus ;

5. Récolte : il suffit de presser les petites

particules des rhizomes broyées pour que ressorte le jus de Curcuma

longa et l'extraire à l'aide d'une pipette ;

6. Emploi : mettre dans un tube à essai pour mesurer le

pH et vortexer, et sera utilisé directement.

Le jus de Curcuma longa extrait avec un pH de 7,9 sera

mélangé avec 125 ml de milieu de PDA à différentes

doses de la manière suivante :

- 3 ml d'extrait de Curcuma longa + 125 ml de PDA ; - 6

ml d'extrait de Curcuma longa + 125 ml de PDA et - 9 ml d'extrait de

Curcuma longa + 125 ml de PDA ;

2. Préparation d'extrait de Tithonia

diversifolia

Contrairement au Curcuma longa dont les rhizomes ont

été utilisés, chez le Tithonia diversifolia, ce

sont les feuilles qui ont été utilisées. Les

opérations d'extraction du jus de Tithonia diversifolia se

succèdent de la manière suivante :

1.

.

Pesage

Rinçage Broyage Récolte Emploi

Pesage : peser 20 gr de la biomasse des feuilles de Tithonia

diversifolia ;

2. Rinçage : laver la quantité obtenue à

l'eau ;

3. Broyage : à l'aide du pilon et du mortier en

porcelaine, il suffit d'écraser pour réduire les feuilles en

petites particules pour en tirer le jus ;

4. Récolte : il suffit de presser les petites

particules des feuilles broyées pour que ressorte le jus de Tithonia

diversifolia et l'extraire à l'aide d'une pipette ;

5. Emploi : mettre dans un tube à essai pour mesurer le

pH et vortexer, et sera utilisé directement.

Le jus de Tithonia diversifolia extrait avec un pH de

6,5 sera mélangé avec 125 ml de milieu de PDA à

différentes doses de la manière suivante :

- 3 ml d'extrait de Tithonia diversifolia + 125 ml de

PDA ;

- 6 ml d'extrait de Tithonia diversifolia + 125 ml de

PDA et - 9 ml d'extrait de Tithonia diversifolia + 125 ml de PDA ;

3. Préparation d'extrait de Zingiber

officinale

Le jus de gingembre à partir de ces rhizomes sera obtenu

de la manière suivante :

1.

Pesage

Rinçage Broyage Récolte Emploi

Epluchage : consiste à ôter la couche superficielle

du rhizome de Zingiber officinale ;

2. Pesage : peser 20 gr de la biomasse des rhizomes de

Zingiber officinale ;

3. Rinçage : laver la quantité obtenue à

l'eau ;

4. Broyage : à l'aide du pilon et du mortier en

porcelaine, il suffit d'écraser pour réduire les rhizomes en

petites particules pour en tirer le jus ;

5. Récolte : il suffit de presser les petites

particules des rhizomes broyées pour que ressorte le jus de Zingiber

officinale et l'extraire à l'aide d'une pipette ;

6. Emploi : mettre dans un tube à essai pour mesurer le

pH et vortexer, et sera utilisé directement.

Après extraction, le jus de Zingiber

officinale a un pH de 6,4 et sera mélangé avec 125 ml de

milieu de PDA à différentes doses de la manière suivante

:

- 3 ml d'extrait de Zingiber officinale + 125 ml de PDA

;

- 6 ml d'extrait de Zingiber officinale + 125 ml de PDA

et - 9 ml d'extrait de Zingiber officinale + 125 ml de PDA ;

Il faut noter que chaque préparation de 125 ml de

milieu PDA + une dose de différent extrait de plante seront

coulées dans les boîtes de Pétri en 3

répétitions.

II. 2. 3. Exposition

Après préparation du milieu PDA qui contient

différentes doses de Curcuma longa, de Tithonia

diversifolia et de Zingiber officinale utilisées

directement après extraction. Cette utilisation consiste à couler

la préparation sur boîte de Pétri et placée à

l'étuve durant 48 heures sous une température de 30° C.

Les observations sur la croissance mycélienne ont

été faites à 11 heures, après la mise à

l'étuve respectivement 24 heures et 48 heures après la mise en

place à l'étuve et à la même heure 11 h 00.

II. 2. 4. Paramètres à observer

Le paramètre à relever lors de

l'expérience sur les boîtes de Pétri est : le niveau de

croissance et du développement des micro - organismes de l'air

incubés. Et les données seront transcrites dans un tableau qui

reprend toutes les répétitions tel que repris au tableau 1.

Tableau 1. Matrice de la présentation des

résultats

Préparations Doses Traitements

PDA + Curcuma longa 3 ml

|

6 ml

|

T1

|

|

9 ml

|

|

|

PDA + Tithonia

diversifolia

|

3 ml

|

|

|

6 ml

|

T2

|

|

9 ml

|

|

|

PDA + Zingiber

officinale

|

3 ml

|

|

|

6 ml

|

T3

|

|

9 ml

|

|

Les résultats de la croissance et du développement

des micro - organismes incubés a comme légende :

· +++ : très forte formation des micro -

organismes,

· ++ : forte formation des micro - organismes,

· + : faible formation des micro - organismes et

· - : absence des colonies microbiennes.

Chapitre III. RESULTATS ET DISCUSSION

Ce dernier chapitre présente les résultats obtenus

durant tout le processus expérimental et leur discussion.

III. 1. Identification des colonies des micro -

organismes

Après incubation, les micro - organismes devraient

être identifiés.

Pour ce faire, la méthode d`analyse et d'identification

des champignons utilisée est la méthode de scotch et

l'identification se faisait à l'aide de la fiche C.M.I contenant toutes

les espèces d'agents phytopathogènes existantes. On

procédait de la manière suivante :

1. Bien observer la surface du tissus malade (au binoculaire ou

loupe grossissante et faire une description détaillée),

2. Identifier la présence des fructifications des

champignons (Conidiospores, Pycnides, Périthèces,

Sporodochium, Acervule, etc.)

3. Poser un morceau de scotch sur l'échantillon, en vue

de prélever les structures observées,

4. Sur une lame porte objet, déposer d'abord une goutte

de colorant (lactophenol),

5. Y déposer l'objet et rajouter une seconde goutte de

colorant (lactophenol),

6. Chauffer l'ensemble de la préparation à la

flamme,

7. Observer la lame chauffée au microscope,

8. Les structures des champignons observées au

microscope sont identifiées au moyen des fiches d'identification CMI et

des compendiums pour identifier des agents phyto -

pathogènes57.

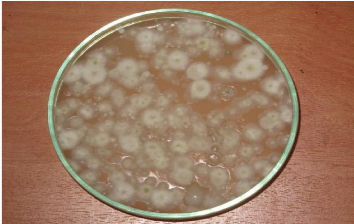

Après analyse, voici les résultats :

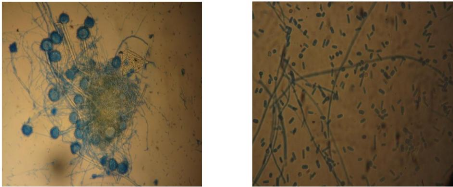

Fig 7. Conidiophores de l'Aspergillus flavus Fig 8.

Conidie et conidiophores de

l'Aspergillus niger

De ces résultats il s'avère que la

présence de l'Aspergillus flavus et de l'Aspergillus

niger est très remarquable par le simple fait qu'ils constituent la

partie importante des micro - organismes aérien en régions

chaudes. L'Aspergillus flavus est un agent pouvant être

la cause de plusieurs maladies respiratoire chez les oiseaux58.

L'Aspergillus niger est impliqué dans

l'apparition de certaines maladies de l'oreille chez l'homme. Chez les

végétaux, l'Aspergillus niger est un agent

pathogène responsable d'une maladie grave de l'arachide : « la

pourriture de la couronne ». Sa pathogenicité a également

été signalé sur le sorgho. Sur oignon, Aspergillus

niger entraîne la moisissure noire tandis que chez l'ail et

l'échalote, il provoque une pourriture de la tige. Il se

développe de fois sur les aliments d'origine animale en conservation,

où il entraîne un empoisonnement, par la sécrétion

de l'acide oxalique (fiche CMI, 94)59.

.

58 Fiche CMI, 1995. « Descriptions of

pathogenic fungi and bacteria », n° 91, CPK Kinshasa,

inédit.

59 Fiche CMI, op. cit.

III. 2. Action d'extrait de Curcuma longa sur la

croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger

Le Curcuma longa a été

expérimenté avec une dose de 3 ml, 6 ml et 9 ml pour

apprécier son action fongique. Les résultats obtenus au cours de

l'essai sont présenté dans le tableau 2 ci - après :

Tableau 2. Action de Curcuma longa sur la croissance

mycélienne de l'Aspergillus flavus et Aspergillus

niger

FDA + Curcuma longa + ++ ++

+ ++ ++

+ ++ ++

Légende :

· +++ : très forte formation des micro -

organismes,

· ++ : forte formation des micro - organismes,

· + : faible formation des micro - organismes et

· - : absence des colonies microbiennes.

Les résultats rassemblés dans le tableau II ci

après montre que : 48 heures après incubation, à des doses

de 3 ml d'extrait de Curcuma longa, il ya développement de la

microflore. Et celle-ci se développe de manière proportionnelle

à l'augmentation de la dose. Aux doses de 3 ml, seule la microflore

à mycélium blanche et noire (Aspergillus niger).

À 6 ml de dose de Curcuma longa, il a été

observé trois différents types de mycélium. Une colonie

blanche avec un centre jaune, une autre blanche avec un centre noire et une

troisième colonie blanche avec un centre bleu à la surface de la

boîte de pétri. À 9 ml de dose de curcuma longa il a

été remarqué le développement de colonies blanches

avec un centre de couleur jaune et des colonies grises au bord

blanchâtre.

III. 3. Action d'extrait de Tithonia diversifolia sur

la croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger

Les doses respectives de 3 ml, 6 ml, 9 ml de Tithonia

diversifolia ont été expérimentées l pour

apprécier son action fongique sur la microflore aérienne. Les

résultats des essais sont présentés dans le tableau 3 ci

après :

Tableau 3. Action de Tithonia diversifolia sur la

croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus et

Aspergillus niger

FDA + Tithonia diversifolia ++ + +

++ + +

++ + +

Légende :

· +++ : très forte formation des micro -

organismes,

· ++ : forte formation des micro - organismes,

· + : faible formation des micro - organismes et

· - : absence des colonies microbiennes.

A l'issu de ces résultats il est claire que, plus la

dose de Thitonia diversifolia augmente, moins la microflore

aérienne se développe. Ces résultats indiquent que le

Tithonia diversifolia aurait un effet sur le développement des

microorganismes. Puisque à la dose de 3 ml il a été

remarqué le développement des colonies jaunes avec bordures

noires tandis qu'à 6 ml et à 9 ml de dose, une seule

espèce de micro - organisme à colonie blanche a été

observé.

III. 4. Action d'extrait de Zingiber officinale sur la

croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger

Des doses respectives de Zingiber officinal ont

été testées à 3 ml, 6 ml et 9 ml en vue

d'apprécier l'action fongicide du jus de cette plante. Les

résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 4 ci -

après :

Tableau 4. Action de Zingiber officinale sur la

croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus et

Aspergillus niger

FDA + Zingiber officinale ++ ++ +

++ ++ +

++ ++ +

Légende :

· +++ : très forte formation des micro -

organismes,

· ++ : forte formation des micro - organismes,

· + : faible formation des micro - organismes et

· - : absence des colonies microbiennes.

Du tableau 4 ci - dessus, il est remarquable que le

Zingiber officinale ait une action fongicide à des doses

élevée de 9 ml. A la dose de 3 ml il y a développement des

colonies noires d'Aspergillus niger, le mycélium

blanchâtre et des colonies bactériennes à contour

irrégulière.

Le tableau 5 reprend la synthèse des résultats

obtenus avec chaque extrait.

Tableau 5. Synthèse de l'action des divers extraits sur

la croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus et

Aspergillus niger

Préparations Doses Traitements

Résultats

PDA + Curcuma longa

PDA + Tithonia diversifolia

PDA + Zingiber officinale

3 ml

3 ml

3 ml

6 ml T1 ++

9 ml ++

6 ml T2 +

9 ml +

6 ml T3 ++

9 ml +

++

++

+

Légende :

· +++ : très forte formation des micro -

organismes,

· ++ : forte formation des micro - organismes,

· + : faible formation des micro - organismes et

· - : absence des colonies microbiennes.

Interprétation :

- L'extrait de Curcuma longa a eu un effet inhibiteur

allant d'une forte

croissance à une faible croissance

d'Aspergillus flavus à la dose de 3 ml ;

- L'extrait de Tithonia diversifolia a eu un effet

inhibiteur allant d'une forte croissance à une faible croissance

d'Aspergillus flavus aux doses de 6 ml et 9 ml ;

- L'extrait de Zingiber officinale a eu un effet

inhibiteur allant d'une forte

croissance à une faible croissance

d'Aspergillus flavus à la dose de 9 ml.

- 38 -

CONCLUSION ET SUGGESTION

Des expériences ont été menées

pour trouver des alternatives à la lutte chimique, qui présente

beaucoup d'inconvénients et des dommages sur plusieurs domaines :

agricole, sanitaire, environnemental, etc.

Ce, en vue de mettre au point une méthode de lutte

biologique moins couteux pour les producteurs, pour l'environnement et

adaptée aux conditions de cultures de la R. D. Congo. De manière

plus spécifique ce travail visait à tester :

i' L'efficacité des bio - pesticides à base de

Curcuma longa, Tithonia diversifolia et Zingiber

officinale ;

i' Les doses précises pouvant jouer le rôle

d'inhibiteur sur la croissance mycélien des micro - organismes

pathogènes de l'air.

Ainsi, dans cette même perspective, des études

ont été menées à la Clinique des Plantes de

Kinshasa et on a abouti à des résultats concluants. Les

résultants obtenus après préparation, exposition,

incubation et observation, laissent croire que la croissance mycélienne

des micro - organismes de l'air, cas de l'Aspergillus flavus peut

être freinée par les extraits des plantes utilisées.

A cet effet, les extraits de Curcuma longa,

Tithonia diversifolia et de Zingiber officinale ont eu un

effet inhibiteur sur l'Aspergillus flavus et Aspergillus

niger à une dose 3 ml pour l'extrait de Curcuma longa,

à des doses de 6 ml et 9 ml pour l'extrait de Tithonia diversifolia

qui d'ailleurs est une plante insecticide, mais qui a eu plus d'effet

à deux doses différentes et à une dose de 9 ml pour

l'extrait de Zingiber officinale. Ainsi, les plantes à vertu

fongicide et insecticide utilisées ont manifestement

révélé des résultats escomptés ce qui

confirme l'hypothèse de départ. Le Tithonia diversifolia

et le Curcuma longa semble être le meilleur traitement pour

freiner la croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus

et Aspergillus niger et c'est à la dose de 6 ml

pour le Tithonia diversifolia et 3 ml pour le Curcuma

longa.

Il est à préciser que ces résultats ne sont

valides qu'en milieu artificiel.

Nous suggérons que d'autres études de ce genre

puissent continuer mais en milieu naturel.

- 40 -

BIBLIOGRAPHIE

I. Ouvrages

1. Mémento de l'Agronome, 1980. << Les

pesticides », Champ-de-Mars, Ministère de la coopération

à Paris, France, 1573 pages.

2. SCIENCES ET TECHNIQUES AVICOLES, << Les micro -

organismes de l'air », Septembre 1997, hors série.

3. LEPOIVRE, P. 2003, << Phytopathologie »,

Edition De boeck Université, Bruxelles Belgique, 415 pages.

4. Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes

à épice, Curcuma et Gingembre », Jouve, CIRAD - GRET,

Paris, France, 1698 pages.

5. LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. << Quelques plantes

utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330

pages.

6. STOLL, G. 2002. << Protection naturelle des

végétaux en zones tropicales, Vers une dynamique de

l'information », Margraf Verlag, Allemagne, 386 pages.

7. REGNAULT, C. 2005, << Enjeux phytosanitaires pour

l'agriculture et

l'environnement », Lavoisier (Cachan), France, 1013

pages.

II. Encyclopédie

1. Microsoft Corporation, 2009. << Microsoft encarta

», 1993 - 2008.

III. Autres documentations

1. Clinique des Plantes de Kinshasa, 2009. <<

Protocole commun de laboratoire, Milieu pour la croissance des champignons

et Méthode de scotch », CPK Kinshasa, inédit.

2. Fiche CMI, 1995. << Descriptions of pathogenic fungi

and bacteria », n° 91, CPK Kinshasa, inédit.

IV. Note du cours 1. PULULU, G. 2009 - 2010,

« Notes de phytopathologie », ISAV, inédit.

V. Site internet

1. Http: //

floramedicina.com/spip.php?page=backend"

2. Http: //

www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide

3. Http: //

www.phytomania.com

4. Http: //

www.universitecentrale.net

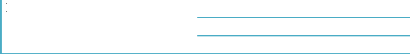

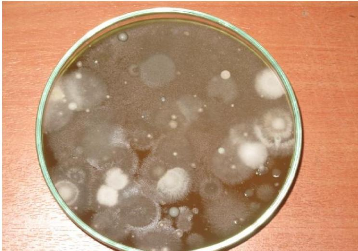

Fig 1. Boîtes de Pétri à

l'exposition

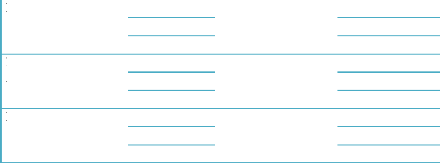

Fig 2. Boîtes de Pétri à

l'étuve

ANNEXE

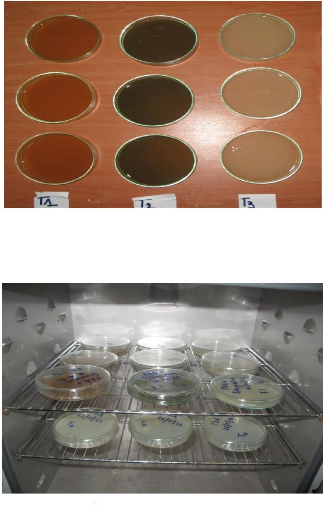

Fig 3. Préparation de Zingiber officinale

après 48 h d'incubation

Fig 4. Préparation de Tithonia diversifolia

après 48 h d'incubation

- 44 -

Fig 5. Préparation de Curcuma longa après

48 h d'incubation

- 45 -

TABLE DE MATIERE

EPIGRAPHE ii

DEDICACE iii

AVANT - PROPOS iv

SIGLES ET ABREVIATIONS vi

INTRODUCTION - 1 -

1. Problématique - 1 -

2. Hypothèse - 2 -

3. Objectifs - 3 -

4. Subdivision du travail - 3 -

Chapitre I. GENERALITES SUR LES PESTICIDES - 4

-

I. 1. Etymologie - 4 -

I. 2. Historique - 4 -

I. 3. Catégories et mode d'action des pesticides - 7 -

I. 4. Pesticides chimiques - 8 -

I. 4. 1. Présentation des pesticides chimiques - 9 -

I. 4. 2. Modalité de traitement - 10 -

I. 4. 3. Toxicité - 11 -

I. 4. 4. Principaux fongicides utilisés en zones tropico -

équatoriale - 12 -

1. 4. 4. 1. Les produits minéraux - 12 -

1. 4. 4. 2. Les produits organiques - 13 -

I. 5. Pesticides biologiques ou bio - pesticides - 13 -

I. 5. 1. Historique - 14 -

I. 5. 2. Type des bio - pesticides - 14 -

I. 5. 3. Plantes à vertus fongicides - 15 -

1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma longa) - 15

-

2. Tithonia (Tithonia diversifolia) - 18 -

3. Gingembre (Zingiber officinale) - 21 -

Chapitre II. MATERIEL ET METHODES - 23 -

|

II. 1. Matériel

|

- 23 -

|

|

II. 1. 1. Matériel végétal

|

- 23 -

|

1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma longa)

|

- 23 -

|

2. Tithonia (Tithonia diversifolia)

|

- 23 -

|

3. Gingembre (Zingiber officinale)

|

|

- 23 -

|

|

|

II. 1. 2. Matériel de laboratoire

|

- 24 -

|

|

II. 2. Méthodes

|

- 25 -

|

|

II. 2. 1. Préparation du milieu de culture

|

- 25 -

|

|

II. 2. 2. Préparation des bio - pesticides

|

- 27 -

|

|

1. Préparation d'extrait de Curcuma longa

|

- 27 -

|

|

2. Préparation d'extrait de Tithonia diversifolia

|

- 28 -

|

|

3. Préparation d'extrait de Zingiber officinale

|

- 29 -

|

|

II. 2. 4. Paramètres à observer

|

- 30 -

|

|

Chapitre III. RESULTATS ET DISCUSSION

|

- 32 -

|

|

III. 1. Identification des colonies des micro - organismes

|

- 32 -

|

III. 2. Action d'extrait de Curcuma longa sur la

croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus

niger - 34 -

III. 3. Action d'extrait de Tithonia diversifolia sur

la croissance mycélienne

|

d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger - 35

-

III. 4. Action d'extrait de Zingiber officinale sur la

croissance mycélienne

|

|

d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger

|

- 36 -

|

|

CONCLUSION

|

- 38 -

|

|

BIBLIOGRAPHIE

|

- 40 -

|

|

ANNEXE

|

- 42 -

|

|

TABLE DE MATIERE

|

- 45 -

|

|