|

Zones économiques spéciales et

nouveaux enjeux fonciers :

Le cas de Marg Swarnabhoomi au

Tamil Nadu, Inde

Paul Bertin

Master 1 Territoires, Développement et

Cultures

Sous la co -direction de Kamala Marius-Gnanou

Ma»tresse de conférence Ð Université Bordeaux

III

et d'Eric Denis

Directeur du département de Sciences Sociales - Institut

français de Pondichéry

Université Bordeaux III

UFR de

Géographie

Juin 2010

SOMMAIRE

Introduction - Exposé de la démarche

1ère partie : Zones Economiques Speciales : une

politique qui divise

1.1 - Un modéle venu d'ailleurs

1.2 - Des Export Processing Zones au SEZ Act 1.3 - Les

limites d'une politique mal contrTMlée 1.4 - Le cas particulier du Tamil

Nadu

2ème partie : Aux sources du projet

Swarnabhoomi

2.1 - Chennai et son contexte metropolitain 2.2 - Le point

sur la question des Reddyars 2.3 - Le groupe Marg

2.4 - Marg Swarnabhoomi : détails sur le

projet

3ème partie : Les dessous du mirage -

Enquête de terrain

Introduction

3.1 - Questions de méthode

3.2 - Sept villages pour autant de réalités 3.4

- Stratégies et conséquences

Conclusion

Remerciements Bibliographie Annexes

Introduction - Exposé de la démarche

Depuis maintenant quelques années, les médias

n'ont de cesse de faire l'éloge de la nouvelle économie

émergente que représente l'Inde. Avec un taux de croissance qui

devrait atteindre 7,5 à 8% pour l'année budgétaire

2009-2010, l'Inde ne conna»t pas la crise. Le tournant initié par

Rajiv Gandhi à la fin des années 80 en matiere de

stratégie de développement, désormais fondée sur

l'intégration à l'économie globale, semble porter ses

fruits. Disposant d'avantages comparatifs certains, avec une main d'oeuvre

abondante et qualifiée, des pTMles de compétitivité

susceptibles d'attirer les grandes firmes multinationales, et l'appartenance

à l'aire linguistique anglo-saxonne, le pays ne manque pas d'atouts.

Désireux d'améliorer les capacités de son

économie en matiere de compétitivité et de

flexibilité, le gouvernement central a fait le choix de

développer, sur l'exemple de la Chine et de nombreux pays en voie de

développement, les zones économiques spéciales (ZES)

à partir de 2005.

Les ZES possedent entre autres l'avantage d'être

exemptes des lois fiscales et environnementales. Les entreprises qui font le

choix de s'y installer bénéficient d'une main d'oeuvre bon

marché, et louent leur terrain à des prix défiants toute

concurrence. De plus ils profitent de ressources naturelles illimitées.

Le ministere de l'Industrie et du Commerce entend par ce moyen augmenter les

exportations et les flux d'IDE. Cependant, l'établissement d'une ZES

suppose la déportation des primo-occupants de ladite zone. Ceux qui

soutiennent les ZES prétendent que de nombreux emplois sont

créés, mais l'opinion internationale se montre sceptique. Les

instit utions financieres ont à plusieurs reprises exprimé leur

désaccord vis-à-vis de ce type de politique ultra

-libérale. Aussi la vice-présidente au développement du

secteur privé de la Société financière

internationale , une branche de la Banque Mondiale, exprime ses doutes sur

son blogue « La plupart des ZES sont situées sur des terres

agricoles fertiles. Détruire ces terres ne semble pas approprié

dans la mesure ou les fermiers ne deviendront pas facilement ouvriers

È, affirme t-elle.

C'est ainsi que les terres agricoles indiennes se transforment

tous les jours un peu plus en champ de bataille. Dans l'Orissa, le Bengale

Occidentale (affaire de l'usine Tata de Singur) le Maharashtra et le Karnataka,

les paysans manifestent par milliers contre le vol manifeste de leurs terres

par des géants de l'industrie. Pres d'un million d'indiens,

dépendant des revenus

de l'agriculture dans un pays oü 70% de la population

travaille encore aujourd'hui dans ce secteur, sont menacés par

l'avancée du phénomène des ZES, qui ont d'ores et

déjà grignoté plusieurs centaines de milliers d'hectares

du territoire national. De 1990 à 2003, la surface cultivée

s'était déjà réduite de 1,5% soit 2,1 millions

d'hectares. Le processus tend aujourd'hui à

s'accélérer.

L'Etat peine aujourd'hui à adopter une position ferme

et claire sur le sujet. Le Land acquisition Act, hérité

des temps de la colonisation, et datant de 1894, autorise les Etats

fédéraux à acheter des terrains au nom de l' Ç

intérét général È. L'ambiguité de ce

texte permet ainsi l'acquisition forcée de terres à la faveur des

grands groupes industriels, sans que les paysans ne percoivent une compensation

à la hauteur du préjudice causé.

C'est précisément sur ce point que se porte mon

étude. J'ai choisi de m'intéresser au cas de Marg Swarnabhoomi,

un mega-projet de ville nouvelle particulièrement ambitieux

développé entre Chennai et Pondichéry, sur le littoral du

Tamil Nadu, et comportant deux ZES. Lancé dès 2005, on verra

qu'il entre pleinement dans le cadre de la politique volontariste

développée par le gouvernement du Tamil Nadu, et qu'il

soulève à ce titre bon nombre de questionnements. De quelle facon

le groupe Marg est-il parvenu à acquérir les terres

nécessaires au lancement de son projet? Ce processus s'est-il

déroulé de facon démocratique? Comment les habitants

appréhendent -ils l'avenir? Et surtout quels bénéfices

peuvent-ils espérer de l'arrivée d'un tel projet? Tous les

villageois sont-ils égaux face au processus d'acquisition ? Étant

donnée la situation au niveau national, on peut supposer que

l'arrivée de Marg ne s'est pas déroulée sans heurts. Nous

verrons en quoi la structure sociale, pas toujours homogène sur toute la

zone, intervient dans le jeu des acteurs et les rapports de force liés

au processus d'acquisition, et comment le groupe Marg a su utiliser la

situation dans le cadre de sa stratégie. De ce fait, en quoi peut-on

dire que l'établissement du projet a pu bouleverser les rapports entre

villageois et entre communautés?

Pour réaliser cette étude, j'ai d'abord dü

me doter d'un cadre théorique, gr%oce aux recherches

réalisées à l'Institut francais de Pondichéry

et au Madras Institute of Development Studies, qui m'ont permis

d'avoir une vision globale du phénomène des ZES au Tamil Nadu et

ainsi de formuler mes premières hypothèses. J'ai ensuite pu me

lancer dans mon étude de terrain, d'abord sous l'angle du promoteur,

Marg, puis sous l'angle des populations en contact direct avec le projet

Swarnabhoomi. Les intéréts de chacun étant largement

divergeants, j'ai dü

prêter une attention toute particulière à

recueillir un maximum de points de vue. C'est dans cette logique que je me suis

ensuite intéressé à l'implication des politiques, de

l'échelle locale à l'échelle du Taluk puis du

District. Afin de compléter mon enquête, je me suis enfin

orienté vers le front militant, notamment le SPMEI (mouvement

anti-ZES opérant à l'échelle du Tamil Nadu) et le

CPI-M (parti communiste marxiste), ce qui m'a permis de confronter mon

étude de cas à un contexte plus large, et ainsi de confirmer mes

hypothèses.

Le dossier qui suit se compose de trois blocs:

- Une première partie pose le cadre du sujet par

l'exposé du processus qui a amené à l'émergence des

Zones Economiques Spéciales, et à leur contestation. Quels

avantages offrent-elles (cadre légal)? Quels enjeux accompagnent leur

mise en place? Quelle est la stratégie adoptée par le

gouvernement central, puis relayée par les gouvernements

régionaux ? Quelles en sont les limites?

- La deuxième partie vise à apporter les

élément s nécessaires à la compréhension du

contexte qui entoure la mise en place de Marg Swarnabhoomi. Localisation et

nouvelle réalité socio-économique, rappels historiques et

détails concernant le groupe Marg et le projet sont ici

développés.

- La troisième partie quant à elle est

entièrement consacrée à l'étude de terrain, et

à une rélexion approfondie sur les dynamiques à

l'Ïuvre à l'heure actuelle.

1ère partie - Zones Economiques Speciales: une

politique

qui divise

1.1 - Un modèle venu d'ailleurs

C'est à la suite d'une visite officielle dans l'Empire

du milieu que le ministre indien du commerce prit la décision, en l'an

2000, de se lancer dans la course aux investissements en adaptant la politique

des zones économiques spéciales à son propre pays. L'Inde

n'est pas la seule a avoir embo»té le pas du géant chinois,

et à l'heure actuelle près de 3000 projets sont en cours dans

plus d'une centaine de pays, parmi lesquels le Brésil, l'Iran, le

Pakistan, la Corée, les Emirats Arabes Unis, et plusieurs pay s issus de

l'ex URSS. Le modèle est transposé, tant bien que mal, et les

bénéfices sont aléatoires. Aussi peut-on se poser la

question de l'adaptabilité d'un modèle issu d'un régime

aux méthodes et aux moyens plutôt radicaux.

Lancée par Deng Xioping au tournant des années

80, la politique des ZES conna»t très vite un succès

remarquable. Shenzhen, aujourd'hui la plus puissante ZES du monde, a

transformé un petit village de pécheurs en une mégapole de

10 millions d'habitants en seulement une vingtaine d'années.

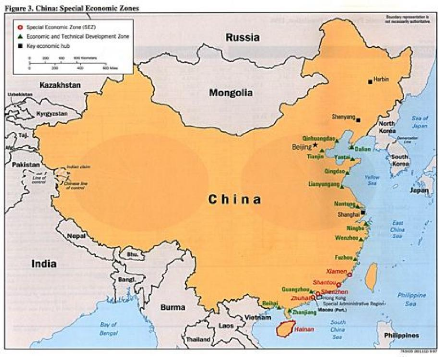

1.1.1 - Naissance d'un succès

Pour commencer, le gouvernement central lance en 1980 cinq vastes

zones économiques

1

spéciales, que sont Shenzhen , Zhuhai, Shantou, Xiamen

et Hainan. Si la Chine fait le choix d'expérimenter ses ZES dans ces

régions, c'est avant tout du fait de leurs avantages

géographiques. Shenzhen est accollée à Hong Kong, Zhuhai

à Macao, et Xiamen fait face à l'»le de Taiwan2.

Il s'agit donc là de lieux privilégiés d'investissement

pour les chinois d'outre-mer. Les raisons sont également politiques,

puisque Deng Xioping entend se livrer à une expérience pilote en

ouvrant une fenétre sur son pays, dans le but de frayer la voie à

une réforme plus profonde et à une ouverture plus large.

1 La ZES de Shenzhen représente 396 km2 à sa

création

2 Cf. Annexes / figure 1

Les ZES chinoises se veulent être des zones

synthétiques, combinant les secteurs de l'industrie, du commerce, de

l'agriculture, de l'élevage, de l'immobilier et du tourisme (c'est le

cas de l'»le de Hainan). Elles ont été créées

de façon à absorber des capitaux étrangers gr%oce à

l'application d'une polit ique de souplesse, visant à faciliter et

à accélérer les installations.

L'objectif principal de la création des ZES vise aussi

à importer des techniques et des méthodes de gestion d'avant

garde, à créer de l'emploi, et à obtenir d'avantage de

devises pour le compte de l'Etat.

Les ZES sont la vitrine de l'ouverture de la Chine sur

l'extérieur. Elles se présentent comme un terrain d'essai pour

greffer l'économie de marché sur le socialisme. Le but est

ensuite de répandre l'expérience, si toutefois elle fonctionne,

d'abord sur la côte, puis vers l'intérieur du pays. Elles sont le

point de départ d'un passage de l'économie planifiée

à l'économie de marché. Des 1984, 14 villes

côtières dont Shanghai, Canton et Tianjin sont ouvertes aux

investissements étrangers, sans pour autant acquérir le statut de

ZES. En 1988, les 5 ZES chinoises sont agrandies et l'»le et province de

Hainan est convertie dans sa totalité en ZES. Depuis, nombre de

capitales de provinces ont été ouvertes sur

l'extérieur.

Le fonctionnement des ZES chinoises repose sur plusieurs

ÇpilliersÈ :

- Des incitations fiscales spéciales pour les

investissements étrangers: Tant que l'entreprise ne fait pas de profit

elle ne paye pas de taxes, puis bénéficie d'allegements fiscaux

pendant une durée de cinq ans une fois la machine lancée.

- Une plus grande autonomie pour les activités

internationales

- La production doit être orientée en

priorité vers l'exportation

- Les activités économiques sont

déterminées par le marché

- Leur fonctionnement n'est pas régi par le gouvernement

central mais par les gouvernements provinciaux qui peuvent

légiférer par eux-même.

1.1.2 - Une croissance qui a un coat

Gr%oce au développement des ZES et au pari de l'ouverture,

la Chine est devenue cette année

2ême

la puissance économique mondiale, et le premier pays

exportateur, devant l'Allemagne.

Cependant, cette métamorphose spectaculaire,

opérée en seulement une vingtaine d'années, ne s'est pas

faite sans conséquences.

Les investisseurs étrangers ont été

attirés par les SEZ chinoises d'une part du fait du faible coüt des

terrains et des avantages précédemment détaillés,

mais aussi et surtout du fait d'une législation du travail et d'une

politique environnementale profondémment laxiste. En 2006,

l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement a désigné

Shenzhen comme étant un Ç hotspot mondialÈ de la crise

environnementale. En à peine treize années, de 1992 à

2005, vingt millions de paysans ont dü abandonner l'agriculture pour cause

de développement industriel, et 21% des terres arables ont vu leur

utilisation détournée en raison de l'explosion de l'urbanisation.

Les protestations contre l'acquisition forcée des terres arables sont

devenues monnaie courante, en particulier dans la province du Guangdong,

oü l'instabilité sociale est devenue un grave sujet de

préoccupation pour le gouvernement. Une partie de la classe

ouvrière employée dans des ateliers clandestins gagne à

peine 80 dollars par mois. L'émergence de la prostitution, de la

criminalité, sont les nouveaux symptômes d'une

génération d'ouvriers condamnés à l'esclavage.

Par ailleurs, les écarts de revenus sont devenus tels

qu'ils se rapprochent maintenant de ceux du Brésil3. Le

revenu moyen des citadins est ainsi plus de trois fois supérieur

à celui de leurs homologues ruraux. En raison des concessions massives

imposées à la Chine pour adhérer à l'OMC, la

tendance ne fait que se confirmer.

Il ne fait aucun doute que les exportations jouent un rôle

important dans la stimulation du PIB. Mais le prix à payer ne

risque-t-il pas d'être le même pour un pays tel que l'Inde?

1.2 - Des Export Processing Zones au SEZ act de 2005

Si la Chine fût la première à se lancer

dans le développement de ZES, l'Inde, dès 1965, fit

l'expérience des toutes premières zones franches d'exportation

asiatiques. Leur portée resta très limitée cependant, avec

une contribution aux exportations aux alentours de 5% en 2000.

La première pierre est posée en 1965, avec la

création de la zone de libre-échange Kandla dans l'état du

Gujarat, puis la mise en place de Santacruz electronics à Mumbai, et des

EPZ de Falta, Cochin, Chennai, Noida, et Visakhapatnam en 1980,

créées suite au choc pétrolier.

3 Selon le coefficient de Gini ou 0 signifie

légalité parfaite et 1 l'inégalité maximale, la

Chine obtient 0,5 en 2006, le Brésil 0,56, là oü l'inde

obtient seulement 0,3.

Le principe de fonctionnement de ces zones franches repose sur

toutes sortes d'avantages censés promouvoir les exportations. L'Etat met

donc en place une législation spécifique, avec notamment la mise

en place d'une exonération fiscale en ce qui concerne les

matiéres premières et les biens d'équipement, d'une

exonération des droits de douane et de l'impTMt aux

sociétés, d'une aide à la fourniture de produits de base.

L'alimentation en eau et en électricité est garantie sans

interruptions, et des infrastructures appropriées sont mises à

disposition.

A partir de 1991, l'Inde souhaite accélérer son

intégration dans l'économie-monde et lance un programme

d'ajustement structurel, appuyé par l'OMC, la banque mondiale et le FMI.

Il en résulte une simplification des dispositions administratives, des

incitations fiscales accrues, et l'intégration de nouvelles industries,

notamment agro-alimentaires.

Forcé de constater le manque d'efficacité des

EPZ, le nouveau gouvernement de coalition mis en place à partir de 2005

adopte une nouvelle politique, en théorie directement inspirée de

celle des ZES chinoises, mais différente dans sa pratique. Pourvues d'un

cadre réglementaire solide, et permettant l'attraction d'investissements

étrangers sans pour autant exiger la mise en oeuvre de réformes

impopulaires et sensibles en matiére de législation du travail,

les ZES indiennes voient le jour en 2005 avec le coup d'envoi donné par

l'adoption du Special Economic Zones Act . Le gouvernement entend

ainsi faire affluer les investissements privés dans l'infrastructure

industrielle, qui accuse des retards considérables. Le but est

d'opérer un basculement de l'économie, jusque-là

essentiellement axée sur le secteur primaire. Dans le même temps,

c'est un moyen pour le gouvernement de se désengager et de laisser le

secteur privé le remplacer dans son rTMle de fournisseur de services aux

citoyens. La loi sur les ZES vise ainsi à créer un nouveau

systeme de gouvernance, un nouvel ordre économique, politique et

géographique, détaché des droits constitutionnels, et des

méchanismes parlementaires et juridiques.

La loi sur les ZES entre en application en février

2006, et alors même qu'elle s'apprête à affecter des

millions de vies, aucun report dans les médias n'est observé. Il

faut dire qu'aucun débat public ou parlementaire n'a eu lieu avant son

adoption.

Les objectifs tels que décrits dans le SEZ Act

sont les suivants :

- Générer de nouvelles activités

économiques,

- Promouvoir les exportations de biens et services

- Promouvoir l'investissement étranger et domestique

- Créer de l'emploi

- Développer de nouvelles infrastructures

- Maintenir la souveraineté et l'intégrité

de l'Inde, la sécurité de l'Etat et les bonnes relations avec les

Etats étrangers.

Pour ce faire, le gouvernement reconduit les principes

édictés pour le développement de ses EPZ, avec des

exonérations fiscales de 100% pour la production destinée

à l'exportation au cours des cinq premières années

d'exploitation, puis réduites à 50% les cinq années

suivantes, une suppression des droits de douane, des taxes indirectes et des

impTMts sur les bénéfices. Mais désormais, l'Etat n'est

plus l'initiateur de ces nouvelles ZES. Ce sont des agences parapubliques ou

des promoteurs entiérement privés qui vont se charger de les

développer. Les promoteurs restent de fait propriétaires de ces

enclaves, et découpent leur terrain en lots qu'ils vont ensuite proposer

à la location à des entreprises. Par ailleurs, la loi

prévoit autour de ces ZES la possibilité pour les promoteurs de

développer, en plus de l'aire de production, une zone plus large pouvant

contenir commerces, logements, structures de loisirs et hotelliéres,

autorisant ainsi la construction de villes privées.

Comme on l'a vu, les ZES s'accompagnent de la création

d'un nouveau systeme de régulation, totalement séparé des

mécanismes institutionels existants. En déclarant chaque nouvelle

SEZ d'intérêt public, les gouvernements fédéraux

déléguent le pouvoir décisionnel jusque-là

détenu par le Commissaire au Travail vers le Commissaire au

Développement, notamment pour ce qui concerne la question de la

législation du travail et des salaires minimums, du régime

d'assurance, etc. Les fonctions policiéres et judicières sont

elles aussi altérées, puisqu'en vertu de la loi, « aucune

enquête, perquisition ou saisie ne pourra être effectuée

dans une ZES par un organisme ou un dirigeant, sauf avec la permission du

commissaire au développement4 » . La loi prévoit

aussi que des tribunaux spéciaux doivent être mis en place pour

tra»ter spécifiquement des litiges dans les ZES 5

civils .

Les ZES sont par ailleurs extraites de la juridiction des

panchayats et organismes municipaux élus dans de nombreux états,

du fait de leur classement en tant que « cantons industriels »,

assurant ainsi l'effacement des institutions locales de gouvernance

démocratique dans les ZES. Par ailleurs, il est important de noter que

toute ZES se doit d'être cloturée et sécurisée, et

que seules les personnes autorisées ont droit d'accés à la

zone6.

4

Section 22, SEZ Act 2005

5

Section 23, SEZ Act 2005

6 Article 11, section 2, SEZ Act 2005

1.3 - Les limites d'une politique mal

contrôlée

1.3.1 - Profil des ZES indiennes

La politique des ZES met en avant la nouvelle direction prise par

le gouvernement en matière d'ouverture et d'expansion économique,

et provoque très vite l'intérêt des investisseurs.

Ë ce jour, plus de 700 projets ont été

déposés auprès du gouvernement central à New Delhi,

parmi lesquels:

- 105 sont fonctionnels,

- 348 sont Çnotifiés È, c'est-à-dire

qu'ils ont recu toutes les autorisations nécessaires au démarrage

de leur activité,

- 573 ont recu une approbation Çformelle È,

c'est -à-dire que les promoteurs du projet ont déjà acquis

tous les terrains nécessaires, mais qu'ils sont encore dans l'attente

des dernières autorisations

- 147 ont recu une approbation de Ç principe È,

c'est-à-dire que les promoteurs sont encore en phase d'étude

Un nombre important de ZES sont développées dans

le domaine des technologies de l'information, puisqu'en Decembre 2008, 181 ZES

notifiées sont issues de ce secteur, ce qui représente 66% du

total. Cette prédominance s'explique sans doute par le fait que les ZES

de ce secteur sont peu gourmandes en espace comparativement aux ZES

multi-produits par exemple, qui représentent seulement 9% du total des

ZES notifiées.

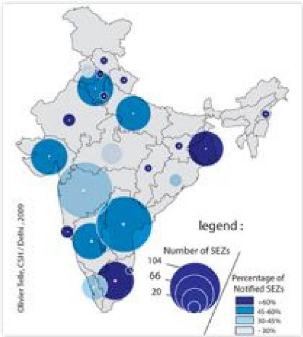

Au niveau de la répartition régionale, en 2008,

on remarque que trois Etats émergent très distinctement en

matière de développement de ZES. L'Andhra Pradesh est l'Etat qui

compte le plus de ZES sur son sol avec 57 zones notifiées, suivi du

Tamil Nadu avec 44 zones notifiées, et du Maharashtra avec 43 zones

notifiées. Ces trois Etats comptent à eux seuls près de la

moitié du total des ZES du pays.

Par ailleurs, il convient de souligner le rTMle

prépondérant joué par les métropoles d'Hyderabad et

de Chennai, qui concentrent respectivement 48 des 99 ZES notifiées en

Andhra Pradesh, et 34 des 66 ZES notifiées au Tamil Nadu.

On ne peut en outre que constater l'inégale

répartition des ZES sur le territoire national, ainsi

qu'au niveau

régional. En effet, la loi sur les ZES ne prévoit aucune

restriction en matière

d'implantation, et les entreprises, par conséquent,

choisissent naturellement de s'installer à proximité des points

chauds du pays, profitant ainsi de meilleures infrastructures et de

débouchés plus faciles. Dans un tel contexte, il est

évident que l'aggravation d'inégalités régionales

déjà profondes ne fait que se confirmer.

Carte n°1

Une différence majeure oppose en outre les ZES indiennes

et chinoises : la taille. En effet, la Chine s'est concentrée sur la

mise en place de zones très vastes, incluant des régions

entières, alors que l'Inde de son côté mise sur la

création d'une multitude de petites zones, dont la majorité

n'excèdent pas la cinquantaine d'hectares. Cependant, l'Inde compte 53

ZES multiproduits ayant une approbation Ç en principe È en 2008.

Hors, ces zones recquièrent de très larges zones de terres pour

leur installation et sont aujourd'hui au cÏur des débats.

Récemment, le quota qui limitait la surface maximale des ZES à

5.000 hectares a été levé., et le groupe indien Adani

spécialisé dans la distribution de gaz naturel a recu la

permission de s'établir à Mundra dans l'Etat du Gujarat sur trois

ZES qui ensemble représentent un total de 9.500 hectares. Avant 2008, le

total des ZES notifiées représentait une surface de 30.122

hectares. Mais les ZES multi-produits, une fois notifiées,

couvriront une surface totale de 122.000 hectares, avec une moyenne de 869

hectares par ZES. Le Gujarat a ainsi clairement fait le choix du

développement prioritaire des zones de grande ampleur, contrairement au

reste du pays qui donne la priorité aux petites structures, de type IT

park.

|

Les 10 plus grandes ZES multi-produits de la

catégorie Ç en principeÈ

|

Surface (ha)

|

|

DLF Universal, Gurgaon, Haryana

|

8,097

|

|

Omaxe Ltd., Alwar District, Rajasthan

|

6,070

|

|

D.S. Constructions Ltd., Palwal, Haryana

|

5,000

|

|

Skil Infrastructure Ltd., Nandagudi Hobli, Karnataka

|

5,000

|

|

Reliance Haryana SEZ Ltd., Jhajjar District, Haryana

|

5,000

|

|

New Kolkata International Development, Medinipur, West Bengal

|

5,000

|

|

Writers and Publishers Ltd., Indore, Madhya Pradesh

|

4,050

|

|

Suncity Haryana SEZ Developer Private Limited, Ambala, Haryana

|

3,237

|

|

Skil Infrastructure Limited, Himachal Pradesh, Airport based

|

3,230

|

|

Rewas Ports Ltd., Rewas, District Raigarh, Maharashtra

|

2,850

|

Source: Ministry of Commerce and Industry, Government

ofIndia,janvier 2008 (

http://sezindia.nic.in).

Tableau n°1

1.3.2 - La question de l'acquisition forcee des terres

L'originalité de l'Inde dans sa facon de concevoir les

ZES repose sur le fait que la taille, l'emplacement et la nature de la zone est

non pas déterminée par l'Etat comme dans la majorité des

pays, mais par le capital privé souhaitant s'y installer. En outre, la

seule condition pour les promoteurs repose sur l'acquisition au

préalable d'une surface adéquate au projet .

Malgré la ligne de conduite émanant du

Ministère du Commerce qui interdit l'acquisition forcée de

terrains à des fins économiques, la majorité des Etats

continuent à utiliser le Land Acquisition Act de 1894

dans le but d'établir des ZES. Dans des Etats comme l'Andhra Pradesh et

le Tamil Nadu, les gouvernements vont jusqu'à utiliser la clause

d'urgence de cette loi, de facon à acquérir des terrains au nom

de l' Ç intérét général È. De cette

façon les Etats parviennent à se constituer des réserves

de terres, qu'ils peuvent ensuite mettre à la disposition des

développeurs privés. Dans certains cas, les Etats n'interviennent

pas

directement dans le processus d'acquisition mais viennent en

aide aux sociétés privées en leur

apportant un soutien

plus stratégique (Kennedy, 2010), notamment en déployant des

forces

7

militaires ou po licières de facon à faire

céder les plus récalcitrants , ou plus simplement en s'assurant

que la presse ne vienne pas les déranger. Peu à peu une

véritable compétition émerge entre les Etats les plus

industrialisés, désireux d'attirer un maximum de capitaux sur

leurs terres.

Dans la majorité des cas, les acquéreurs

promettent monts et merveilles aux agriculteurs, en matière d'emploi par

exemple. Dans la réalité cependant, étant donné les

lacunes en matière d'éducation dans les zones rurales, les

possibilités de reconversion se révèlent quasi-nulles, et

les emplois créés dans le cadre des nouvelles ZES attirent

surtout les jeunes venus des villes, mieux formés. On considère

que pour trois emplois non-qualifiés détruits,

l'établissement d'une ZES crée seulement un emploi,

qualifié.

Par ailleurs, presque 80% de la population agricole en Inde

possède seulement 17% des terres cultivables, ce qui signifie qu'une

grande partie des paysans peut être considérée

<<sansterres È. De nombreuses familles voire même des

communautés entières dépendent de l'exploitation d'un

lopin de terre qui bien souvent ne leur appartient pas. Et même dans le

cas de propriétaires, il n'est pas rare que les titres de

propriété soient inexistants, du fait d'un droit coutumier et

ancestral sur la terre. Cependant, lors du processus d'acquisition, les

compensations sont reversées uniquement aux possesseurs d'un titre de

propriété. Aucune compensation n'a été

prévue pour ceux qui en sont dépourvus.

Dans des Etats comme le Gujarat, une large part des terres

converties en ZES sont classées dans la catégorie

<<wasteland È, c'est-à-dire qu'il s'agit de friches ou de

terres <<communes È. Ces terres, arides, sont situées pour

la plupart sur la côte, et sont utilisées par les

communautés de pêcheurs, entre autres, pour leur subsistance.

Étant donné leur statut, ces terres n'appartiennent à

personne et sont transférées au domaine industriel sans aucune

consultation auprès des communautés locales ou des panchayats. On

trouve aussi de nombreux exemples de terrains appartenant au domaine public et

transférés au domaine privé au Tamil Nadu et en Andhra

Pradesh, notamment des terrains religieux.

On considère que les acquisitions les plus sensibles ont

eu lieu en Andhra Pradesh, qui

possède le plus grand nombre de ZES

notifiées sur son sol, et oü des terres autrefois

attribuées

7 Comme ce fIt le cas à Nandigram dans le Bengale

occidental, en mars 2007, oü la police s'est interposée entre les

promoteurs et les paysans refusant de céder leurs terres. Bilan: 14

personnes tuées.

aux Dalits et aux Scheduled Tribes ont été

cédées à des investisseurs privés, à

Polepally, Kakinada ou Chittoor par exemple. Ces actions vont à

l'encontre même de la constitution indienne, et de l'artice 21 de la

Constitution and special rights to Scheduled Tribes and Castes, qui

garantit des droits sur la terre à cette partie de la population.

1.3.3 - Une économie rurale en péril, des

conditions de travail négligées

Les récents déplacements de populations issues

du domaine agricole et de la pêche conduisent aujourd'hui certaines

régions à se poser des questions quant à la hausse de

l'insécurité alimentaire. Une majorité des terres acquises

pour le développement de futures ZES sont en effet hautement fertiles en

particulier dans le cas des zones multi-produits, les plus larges. Les

scientifiques estiment que 82.000 familles de travailleurs agricoles

dépendant de la terre pour leur subsistance vont surement être

déplacées à cause des projets qui ont été

adoptés jusqu'à ce jour. On estime que la perte de revenus totale

annuelle pour toutes ces familles est proche des 35 millions d'euros (Bhaskar

Goswami 2006). On doit ajouter à cela la destruction de nombreux emplois

indirectement liés à l'agriculture dans l'artisanat, le commerce

et la petite industrie.

La pêche est menacée du fait d'une privation

croissante de l'accès à la mer à cause du

développement de projets de ZES portuaires, au Gujarat, au Maharashtra,

en Andhra Pradesh et au Tamil Nadu.

Par ailleurs les rudes conditions de travail dans les ZES

indiennes comme chinoises est une réalité aujourd'hui reconnue.

Le Commissaire au Développement, en déclarant les ZES comme

étant un Çservice d'utilité publique È, suspend

ainsi le droit de grève et le droit d'association. Aucune protestation

n'est possible de la part des travailleurs dans les ZES. Dans certains Etats

comme le Maharashtra, du fait de sa toute puissance, le Commissaire au

Développement peut même refuser une inspection de la Direction de

la Sécurité Industrielle et de la Santé. En Andra Pradesh,

le salaire minimum a été récemment revu à la

baisse, et le travail y est maintenant possible 365 jours par an, et 24h par

jour, moyennant une prime pour les heures supplémentaires.

Le Ministère des Finances a récemment conduit une

étude, et estime que les pertes cumulées

dues aux

réductions fiscales offertes en cinq ans dans le cadre de la politique

des ZES

sÕelevent à plus de trois milliards dÕeuros,

ce qui represente 6 à 7% des recettes annuelles du pays en 2006.

Le refus systématique de la vente de terres fertiles dans

lÕEtat de Goa a récemment

conduit le

gouvernement à stopper le processus de creation des

ZES, et à dénotifier la totalité des projets supposes

sÕy établir. Dans un tel contexte, et notamment à la suite

des incidents de Nandigram en 2007, le gouvernement central réagit et

apporte quelques corrections à sa politique en matiére de ZES. En

juin 2007, le Ministére du Commerce interdit explicitement

lÕacquisition forcée de terrains dans un but privé, et

interdit egalement lÕacquisition de terres arables. Les gouvernements

provinciaux sont priés de ne plus venir en aide aux promoteurs.

Cependant, la machine étant déjà

lancée à pleine vitesse et les considerations sociales et

environnementales nÕétant pas une priorité, les

repercussions de ces corrections se font toujours attendre.

1.4 - Le cas particulier du Tamil Nadu

En 2005, le Tamil Nadu se lance de plain-pied dans la nouvelle

politique adoptée par le gouvernement central en adoptant le Tamil

Nadu Special Economic Zones Act, et entend ainsi prendre de

lÕavance sur les Etats concurrents en vue de devenir à terme le

veritable hub manufacturier du pays. Usant du Tamil Nadu Acquisition of

Land for Industrial Purposes Act de 1999, le gouvernement du Tamil Nadu

decide à partir de cette période de promouvoir la creation

dÕune banque de terrains via ses agences para-publiques que sont la

SIPCOT 8et la TIDCO, dans le but de faciliter et

dÕaccélérer lÕimplantation des industries, et plus

tard, des ZES. La durée du processus dÕacquisition passe ainsi de

trois ans à seulement six mois (Vijayabaskar 2010). En plus d'être

plus agressif que le Land Acquisition Act dans la mesure oil il ne

laisse pas de place à la dissidence, le TNALIPA manque

cruellement de precision quant aux termes utilisés. Aussi il ne

définit pas précisément la notion dÕ Ç

intérêt public È. Pourtant, cÕest en son nom que le

Tamil Nadu peut se permettre dÕacquérir tous types de terrains et

notamment les terres arables et les « dry lands È. La notion

même de compensation nÕest pas abordée dans la loi. Le flou

est de rigueur, et les individus ayant perdu leurs terres ont seulement droit

à un Ç montant déterminé par le District

Collector È, equivalent du préfet

8

State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu

et Tamil Nadu Industrial Development Corporation

en France, et qui avec lÕadoption du Tamil Nadu SEZ

Act se voit investi de la delicate mission de fixer les prix et

dÕorganiser les discussions entre acheteurs et acquéreurs. La

négociation sur la compensation monétaire devient le seul recours

pour les propriétaires dépossédés, qui sont

privés de leur recours legal via les circuits traditionnels de la

justice.

La SIPCOT et la TIDCO visent à accumuler une banque de

terrains de 8000 hectares chacune sur cinq ans. La plupart des ZES du Tamil

Nadu vont par la suite etre implantées sur ces terres, acquises

graduellement à partir de la fin des années 90.

Pour autant, aussi étrangement que cela puisse

para»tre, on observe une relative absence de resistance face au processus

de creation des ZES au Tamil Nadu. Plusieurs raisons expliquent ce fait

surprenant, et méritent que lÕon sÕy penche de plus

pres.

1.4.1 - Un rapport à la terre de plus en plus

distant

Le Tamil Nadu, on lÕa vu, se trouve actuellement dans

le trio de tete dans la course aux investissements avec à lÕheure

actuelle pas moins de 50 ZES notifiées sur son sol. Il fut par ailleurs

lÕinitiateur de la toute première ZES opérationnelle du

pays avec lÕimplantation de la fameuse Mahindra World City, au

sud de Chennai. Dès le milieu des années 90, il devient

lÕun des Etats indiens les plus dynamiques sur le plan

économique, avec une croissance annuelle moyenne avoisinant les 7%. En

lÕan 2000, il devient le deuxieme Etat le plus industrialise en terme de

valeur derrière le Maharashtra, et le premier en terme dÕactifs

avec un taux de 21,1% (Ramaswamy 2007). Il est également lÕEtat

le plus urbanise avec un taux dÕurbanisation de 44% (Census of India

2001) et bénéficie dÕune repartition urbaine

particulierement homogène en comparaison des Etats voisins. Pour

completer le tableau, on peut noter également un très fort taux

dÕactivité chez les hommes comme chez les femmes, en ville comme

à la campagne, un excellent niveau dÕéducation ainsi

quÕun rapide déclin de la fertilité, qui ont fait du Tamil

Nadu le troisieme Etat indien le mieux note en terme dÕIDH (Govt of

India, 2003).

Dans le même temps, on constate depuis maintenant deux

décennies une relative stagnation, voire même une crise du secteur

primaire. En effet, entre 1993 et 2005, la part du revenu agricole dans le PIB

du Tamil Nadu a chute de 24,82% à seulement 13,3%. En 2003, le revenu

moyen issu de lÕexploitation pour une famille dÕagriculteurs

(138€) est inférieur aux dépenses nécessaires

à la mise en culture (150€) (Narayanamoorthy 2006). Par consequent

le

taux d'endettement de ces familles explose, et 70% d'entre

elles sont touchées par le phénomène. Les suicides se

multiplient, et l'agriculture est désormais percue comme un

véritable fardeau.

En réaction à ce phénomène, une

part importante des ruraux choisissent de changer d'activité. On assiste

alors à une intensification des migrations journalières ou

saisonnières vers les bourgs ou les grandes villes, facilitées

par l'urbanisation diffuse du Tamil Nadu, oü la ville n'est jamais

très loin des champs. C'est l'émergence de cette nouvelle

mobilité qui a permis le développement de nombreux Ç

clusters È indu striels à travers tout le Tamil Nadu, avec une

production largement tournée vers le textile et la tannerie,

l'ameublement, ou l'agro - alimentaire. La culture du riz, de l'arachide ou de

la canne à sucre est alors abandonnée au profit des plantations

de cocotiers, de manguiers ou d'anacardiers, qui nécessitent moins de

main d'Ïuvre et surtout moins de temps pour leur entretien.

S `ajoute à cela un profond exode des jeunes vers les

grandes agglomérations et les emplois plus qualifiés. En effet,

du fait d'une forte volonté d'intégration des castes les plus

basses, menée principalement par l'Anti Caste Dravidian

Movement, on observe une importante mobilité verticale dans

l'espace rural tamoul. La politique de réservation de places dans

l'enseignement supérieur pour les Backward casts et les

Dalits sur une longue période a fait du Tamil Nadu l'Etat le

mieux noté en terme d'accès à l'éducation pour ce

type de population, juste derrière Delhi.

1.4.2 - Une habile strategie gouvernementale

Contrairement à d'autres Etats où l'on a souvent

pu observer une résistance de grande ampleur face aux projets

d'implantation de ZES, on constate que le Tamil Nadu n'a connu que de petits

mouvements sporadiques, individuels, et oü il était plus souvent

question de négocier une meilleure compensation que de refuser la vente.

Comme on l'a vu, la crise du secteur primaire, la forte mobilité sociale

et la hausse des débouchés dans le secteur secondaire

appuyée par un urbanisme diffus expliquent en partie cette

volonté d'abandon de la terre. Mais d'autres réalités ont

participé au fait qu'au Tamil Nadu, on ne résiste pas face

à l'avancée des promoteurs.

Depuis plus d'une décennie maintenant, le gouvernement

du Tamil Nadu a mené une politique de souplesse, visant à

étouffer dans l'Ïuf la moindre protestation, en mettant tout en

Ïuvre pour empêcher le développement de mouvements

organisés.

Un premier élément de cette stratégie

repose sur une acquisition graduelle des terres, depuis la fin des

années 90. Donc contrairement à d'autres Etats qui ont connu de

brusques transactions, et portant parfois sur plusieurs villages en même

temps, le Tamil Nadu a préféré jouer la carte de guerre

d'usure, et de la négociation. Les parcelles sont acquises au

goutte-à- goutte, comme on le verra dans le cas de Swarnabhoomi.

Par ailleurs, le Tamil Nadu est l'un des premiers Etats

à réagir face à la montée de la contestation au

niveau national contre les ZES, et procede à quelques ajustements dans

sa politique des 2007. A l'issue de cette correction, et dans le but de

faciliter l'intégration des ZES dans l'économie locale, l'Etat

stipule que désormais un minimum de 10% des terres acquises dans le

cadre de l'établissement d'une ZES doit être consacré au

développement de nouvelles infrastructures sociales. Une partie des

terres doit également être attribuée aux petits

commercants.

Compte tenu de la forte concentration de ZES dans les environs

immédiats de Chennai, le gouvernement propose désormais des

incitations fiscales accrues pour les entreprises souhaitant s'installer dans

les régions les plus reculées.

Dans le même temps, l'Etat se désengage

partiellement de ses responsabilités en laissant les promoteurs

privés gérer seuls les acquisitions. De plus, et dans la mesure

du possible, les transactions doivent désormais concerner en

priorité les terres non irriguées, les terres arides et

stériles. Le gouvernement promet de s'opposer aux projets incluant plus

de 10% de terres cultivables (Vijayabaskar 2010).

En 2009, le gouvernement promet également de faire des

efforts en s'assurant qu'au moins une personne par foyer ayant

cédé au moins 4000m2 de terres à des promoteurs se voit

attribuer un emploi.

Enfin, l'émergence de l'utilisation de leaders

informels, locaux, issus de partis politiques ou simplement chefs de village

comme intermédiaires dans le processus de négociation permet

souvent d'apaiser les esprits, et facilite les transactions. Ces

intermédiaires montrent souvent l'exemple, lorsqu'ils possedent des

terrains, en étant les premiers à vendre.

Cependant, les efforts consentis par les politiques au cours

des dernières années en vue de rendre le

développement des ZES plus équitable attendent toujours d'entrer

en application sur le terrain. En effet, étant donné la mauvaise

conjoncture économique internationale actuelle, le social n'est pas une

priorité, et il para»t important de ne pas froisser les

investisseurs. C'est dans ce contexte qu'on assiste finalement à

l'émergence de quelques fronts collectifs, tels que le SPMEI (Sirapu

Porulaathara Mandalam Ethirpu Iyyakam), basé à Chennai, et qui

vise à coordonner la création de petits groupes de

résistance à travers tout le Tamil Nadu, formés pour

lutter contre les acquisitions forcées de terrains. Sans cet

accompagnement, la contestation a beaucoup de mal à s'organiser. Le

poids du système de castes, particulièrement lourd au Tamil Nadu

comme a pu me le faire comprendre Madhumita Datta; l'une des co - fondatrices

du SPMEI avec qui j'ai pu avoir une longue discussion ; se traduit trop souvent

en fatalisme, chacun acceptant sa condition, pour le meilleur, mais surtout

pour le pire.

2eme partie - Aux sources du projet Swarnabhoomi

Afin de comprendre les raisons d'être du projet

Swarnabhoomi, il convient de revenir sur les dynamiques urbaines et

économiques récentes de la ville de Chennai, puisque le projet a

été voulu dans le but de répondre à une demande,

incontestablement liée à un nouveau contexte metropolitain.

2.1 - Chennai et son contexte metropolitain

Chennai, anciennement Madras, capitale de lÕEtat

fédéral du Tamil Nadu, est aujourdÕhui la

4eme 9

ville du pays avec ses 9 millions dÕhabitants ,

derrière les megapoles que sont Delhi, Bombay, et Calcutta.

Malgré un contexte indien oil le processus dÕurbanisation se fait

à petits pas, Chennai attire , et sÕinsére

aujourdÕhui pleinement dans une réalité globale.

Située à quelques heures seulement de Bangalore, cinquieme ville

du pays et centre majeur de la production et de la recherche en informatique et

technologies de pointe, Chennai, elle aussi, a fait le choix de la

spécialisation. Elle est aujourdÕhui à la tete de

lÕEtat le plus urbanisé et le plus industrialisé du pays,

et contribue à hauteur de 30% de la production automobile indienne.

Ville portuaire, elle reste egalement trés competitive dans le domaine

du textile qui a fait sa richesse au cours des siécles

précédents, et contribue à la moitié des

exportations nationales de cuir en 2008. Depuis les années 80 et surtout

9010 et lÕémergence de politiques incitatives, on

observe le développement de corridors industriels le long de grands axes

routiers et autoroutiers, principalement à lÕouest et au sud,

avec lÕémergence notamment dÕun IT corridor, probablement

lÕune des plus grosses concentration sud asiatiques en matiére de

recherche et développement dans le secteur des technologies de

lÕinformation et de la communication. De trés nombreux

frabricants informatiques ou éditeurs de logiciels y ont élu

domicile, comme par exemple Hewlett Packard, Dell ou IBM, pour ne citer que les

plus célébres, si bien que ce secteur représente 11,5% des

revenus de la métropole en 2007 (Ramesh, 2007).

9

Estimation e'tant donne que le dernier recensement date de

2001

10 Et lÕouverture economique du pays initiee en 1991

Cette concentration post-libérale sur le modele

nord-américain des edge-cities, qui fait suite à un

processus de développement urbain déjà complexe au vu de

la polynuclé arité de l'agglomération, essentiellement due

aux gonflements successifs de bourgs ruraux qui peu à peu ont

fusionné, a conduit à l'appartition d'une bipolarité au

sein de la région métropolitaine de Chennai. Graduellement, on

passe ainsi d'une partie nord consacrée aux industries lourdes et

polluantes, à une partie ouest consacrée principalement à

l'assemblage (avec par exemple l'installation ces dernieres années de

centres de production dans les secteur de la téléphonie et de

l'électronique, par de grandes firmes multinationales telles que Nokia,

Siemens, Motorola ou Sony-Ericsson), et à une partie sud, plus moderne,

et tournée vers les industries de pointe, l'enseignement

supérieur et la recherche. Le haut niveau d'éducation,

l'émergence récente de nombreuses ZES qui attirent les flux de

capitaux étrangers, le développement d'infrastructures

adaptées et l'avenement du transport individuel, participent à la

tertiarisation de la periphérie sud de Chennai, qui n'en finit plus de

s'étendre, toujours plus loin le long de l'autoroute NH45, de la Old

Mahabalipuram Road (OMR), et de l'East Coast Road (ECR). Les

anciennes activités, dans le secteur primaire pour l'essentiel,

disparaissent, et cedent la place à des quartiers créés de

toutes pieces, à des gated commu nities, et à des villes

nouvelles, rivalisant tant par leur ampleur que par la qualité des

équipements qu'elles proposent. Les grues sont partout, le béton

coule à flot, et le visage de l'Inde de demain prend forme, à

l'image de la Chine au cours de la derniere décennie. Tant et si bien

que pour se rendre du centre-ville à la pointe sud de

l'agglomération, on doit désormais parcourir plus d'une trentaine

de kilometres. Cette coulée vers le sud prend également sa source

dans la flambée des prix de l'immmobilier dans la partie centrale de

Chennai, qui rivalisent parfois avec ceux des grandes villes

européennes11. La proximité de l'aéroport

international a évidemment participé à attirer une

population riche et mobile.

Le projet Swarnabhoomi, sur lequel je reviendrai plus en

détail dans une deuxieme partie, s'inscrit pleinement dans cette logique

de fuite vers le sud,

et se trouve de fait directement lié aux dynamiques

métropolitaines de la ville de Chennai. De plus, à l'issue d'un

entretien avec le Chief Planner du CMDA (Chennai Metropolitan

Development Authority), j'ai appris que l'ECR, qui relie Chennai

à Swarnabhoomi et à Pondichéry, a été prise

pour cible dans le cadre du développement d'un corridor touristique, qui

devrait profondément influer sur l'attrait de

11

Quartier de Nungambakam notamment

la zone au cours des prochaines annees. Pour faciliter cette

transformation, lÕECR devrait etre elargie tres prochainement à

2x2 voies, ce qui devrait permettre une acceleration des flux.

2.2 - Le point sur la question des Reddyars

Un petit detour par lÕhistoire me para»t

essentiel, puisque comme on le verra par la suite à travers la

presentation du groupe Marg et de mon travail de terrain, le rTMle joue par

cette communauté dans le cadre du projet Swarnabhoomi est predominant,

et sans quelques explications il me para»t impossible de comprendre les

processus en Ïuvre à lÕheure actuelle.

2.2.1 - Les origines

Majoritairement présente en Andhra Pradesh oil elle

représente de 11 à 15% de la population, et dans une moindre

mesure dans les états voisins du Maharashtra, du Karnataka, et du Tamil

Nadu, la caste dite des Ç Reddys È est considérée

comme dominante dans le domaine politique et socio-économique.

CÕest la caste des grands propriétaires terriens et des hommes

dÕaffaires.

Sous la domination britannique, le terme de Reddy était

utilisé communément pour designer les chefs de villages, souvent

confondus avec les Ç Kapus È, terme qui signifie Ç

protecteurs È en Telugu, langue officielle de lÕAndhra

Pradesh12. Le rTMle du Reddy consiste à collecter les taxes,

à assumer la protection la stabilité la subsitance

13

du village, à en assurer et . Il joue

egalement le rTMle dÕintermédiaire entre les

villageois et le monde extérieur, et notamment le gouvernement. Le terme

de Reddy recouvre historiquement dÕautres réalités,

puisque nombre de soldats au service de ces chefs de villages, petit à

petit, vont se retrouver incorporés à la communauté Reddy,

par recompense aux services rendus. On peut supposer lÕexistence

dÕun processus dÕanoblissement tel quÕon a pu le

conna»tre dans nos sociétés occidentales.

LÕorigine de la communauté Reddy remonte

à 200 ans av-JC, avec les rois Rathis et Maha rathis. Ces royaumes

étaient originellement constitués de petites principautés,

disséminées à travers le Maharashtra, le Karnataka et

lÕAndhra Pradesh, et ce bien avant lÕémergence des Mauryas

ou des Satavahanas dans la region. La récente découverte de

pièces de monnaies

12

Et plus generalement langue de communication privilegiee entre

Reddyars

13

Cf. Edgar Thurston dans son énorme ouvrage Castes and

tribes of Southern India

dans le nord de lÕAndhra Pradesh, et pros de la ville

de Pune témoignent de cette presence. Le mot Ç rathi » fait

reference à Ç ratha È qui signifie Ç celui qui

conduit un char È, ce qui nous permet dÕétablir là

encore un lien entre la communauté Reddy et le monde guerrier. Pendant

les siecles qui ont suivi, les Rathis ont perduré, mais sans que

lÕon puisse parler encore véritablement de caste, puisque la

structure tribale, largement majoritaire, a mis beaucoup de temps à se

dissoudre, malgré lÕarrivée du bouddhisme. TantTMt

guerriers, tantTMt agriculteurs, les Reddys se mêlent aux dynasties

successives, tout en restant discrets.

La tradition orale nous rend compte de lÕimportance de

la communauté Reddy, puisquÕil semblerait que leurs ancetres,

peut-être originaires du nord de lÕInde comme tendent à le

prouver certaines analyses génétiques, furent les premiers

praticiens de lÕagriculture et de lÕélevage. Si tel est le

cas, il para»trait evident quÕautour de ces premières fermes

se soient constitués rapidement des villages, avec évidemment

à leur tote, les ancetres des Reddys. Le terme actuel de Reddy

réfere dÕailleurs au mot telugu « Redu », qui signifie

la terre ferme. La première trace dÕutilisation du terme de Reddy

remonte à des inscriptions datant de lÕépoque Chola Renati

(7eme siècle de notre ere).

2.2.2 - La maturation

LÕhistorien et chercheur B.N.Shastry dans son ouvrage

Ç Reddy Sarwaswam Rajya È fixe les fondations de la

communauté moderne des Reddys aux Xieme et XIIemes siecles. Apres la

mort de Musunuri Kaapaya Nayaka, les Reddys, qui en tant que commandants de

lÕarmée ont collaboré avec Musunuri afin de garder les

musulmans à distance, retournent à la terre et créent leur

propre royaume. CÕest ainsi que les premières dynasties Reddy

voient le jour, entre 1353 et 1448 sur les cTMtes de lÕAndhra Pradesh,

avec entre autres les royaumes de Kondaveedu et Rajahmundry. Malgré les

guerres incessantes et la fragilité de ces royaumes, les Reddys laissent

derrière eux de nombreux forts, barrages et reservoirs, toujours

utilisés de nos jours.

Ils appararaissent également comme prédominants

dans lÕémergence des beaux-arts et de la littérature en

langue telugu, oil ils excellent dans lÕart de la poésie. Mais il

convient surtout de retenir de cette période lÕenrichissement

considerable de la communauté, et son appropriation massive de terres

dans tout le sud de lÕInde.

Aussi, du fait dÕune longue tradition de chefs de

villages et dÕune certaine force militaire et

aristocratique

residuelle, les Reddys conservent aujourdÕhui leur rTMle politique et

continuent à

etre tres actifs au niveau local, étatique et national,

et en particulier dans lÕAndhra Pradesh, oi un certain

nombre dÕanciens ministres et patrons de grandes entreprises

appartiennent à cette communauté. Les Reddys ont joué par

ailleurs un rTMle important dans le développement économique et

social de LÕEtat, et représentent lÕune des

premières communautés hors brahamanes à participer

activement à la nouvelle démocratie. Ils ont occupé

jusquÕà 40% des sieges de lÕassemblée legislative

en Andhra Pradesh. Cependant, les réformes entreprises à partir

de 1969 sous lÕimpulsion dÕIndira Gandhi et visant à

favoriser les basses castes affectent les riches propriétaires, qui

émigrent alors en masse vers les Etats-Unis. Nombre dÕentre eux

travaillent dans les domaines des technologies de lÕinformation, et de

la médecine. La communauté 2 ème

Andhr a a dÕailleurs été classée

récemment comme étant la plus riche aux

Etats-Unis parmi les communautés minoritaires. De ce

fait et étant donné le décollage économique recent

de lÕInde, les Reddys de lÕétranger tendent à

investir de plus en plus massivement dans leur pays dÕorigine, dans le

domaine de lÕéducation, de la sante, et des hautes

technologies.

En Inde, le statut de Reddy ayant perdu une part de son

prestige passé, nombre dÕentre eux quittent les campagnes pour

les grands centres urbains, tout en conservant des terres, exploitées

par des paysans de castes inférieures14.

2.3 - Le groupe Marg

2.3.1 - La tête : GRK Reddy

G.R.K Reddy, comme son nom lÕindique, est issu

dÕune famille de Reddys, riches propriétaires terriens.

Originaire de la region cTMtiere de Tenali, en Andhra Pradesh, oil il suit sa

scolarité jusquÕà la fin de ses etudes secondaires, il

sÕexile ensuite vers Delhi oil il étudie le commerce au SV

College et obtient sa ma»trise. Il commence à travailler comme

assistant dans une banque dÕinvestissement, Sarin Consultants, toujours

à Delhi, oil il acquiert une précieuse experience en matiere de

conseils et de structuration financiere. Il rejoint ensuite le groupe

dÕinvestissement chinois CIFCO, oil il complete sa formation

dÕhomme dÕaffaires.

Étant issu dÕune famille dÕentrepreneurs

dans le domaine de lÕingénierie civile, et constatant

lÕénorme potentiel, encore inexploité, de son pays dans ce

secteur, GRK Reddy decide de

14

Constatations issues de discussions sur le terrain, Tamil Nadu,

district de Kanchipuram, taluk de Cheyyur

monter sa propre affaire. Avec l'appui financier de sa famille,

il crée Marg Constructions en 1994.

2.3.2 - L'émergence d'un géant

Les débuts sont difficiles. Marg Constructions,

basée à Chennai, commence par investir au sud de la ville,

à Thiruvanmiyur, en se lancant dans la construction de quelques

appartements et immeubles de bureaux. Mais étant donné la crise

soudaine du secteur immobilier, de nombreux acteurs font faillite, et Marg

frôle de justesse le dépôt de bilan. Le projet Thiruvanmiyur

ne décolle pas comme prévu. Cependant, le développement

d'un centre commercial à Vijayawada, dans la région d'origine de

GRK Reddy sur la côte de l'Andhra Pradesh, lui procure suffisamment de

fonds pour se lancer dans un projet de parc éolien dont personne ne

voulait, toujours en Andhra Pradesh, et dans une région reculée

et sensible, terrain de jeu des militants naxalites. Le risque paye, et les

contrats pleuvent. En trois ans, Marg installe plus de 200 éoliennes

à travers le pays, ce qui lui permet de rembourser ses dettes

antérieures, et de devenir une entreprise rentable. En 2004, la

Marg's Digital Zone 1 ouvre ses portes sur l'IT corridor au

sud de Chennai, puis Marg obtient l'accord pour le développement d'un

très gros projet: le port de Karikal, en 2006. Les chantiers de centre

commerciaux, de parcs technologiques le long de l'IT corridor et de la

Old Mahabalipuram Road, et de gated communities se multiplient,

profitant allègrement de l'emballement de la croissance indienne.

En 2008, c'est l'explosion. Marg, renommée Marg

Constructions Limited, obtient les feux

15

verts pour le développement de Swarnabhoomi ,

un projet de ville nouvelle intégrée qui pèsera à

terme plus d'un milliard de dollars... le vieux réve mégalomane

de GRK Reddy prend forme. Dans le méme temps, un contrat pour la

construction d'un aéroport régional dans le Karnataka est

signé, et un projet de port de péche près de Kanyakumari,

à la pointe sud du Tamil Nadu, est en route. La méme

année, Marg se voit attribuer le prix de la plus forte croissance pour

une firme de développement d'infrastructures aux 6èmes Annual

Construction World Awards à Bombay.

Ë travers la mise sur pied de tous ces projets, on peut se

rendre compte de la volonté affichée

par le groupe

d'opérer un développement vertical. Dans le cadre de

Swarnabhoomi par

15 Littéralement Ç le pays de l'or È, en

Tamoul

exemple seront regroupés tous les savoirs-faire de

Marg, des infastructures électriques, logistiques et routières au

développement de parcs technologiques, de centre commerciaux, et de

zones résidentielles. La compagnie Marg déploie tout son

savoir-faire afin de prouver que désormais, elle est capable de tout.

En octobre 2009, le groupe pose son premier pied à

l'étranger et signe son premier contrat avec le gouvernement du Sri

Lanka, pour la création d'un lotissement de logements sociaux, dans la

capitale Colombo. Ë l'heure actuelle, un projet de complexe touristique

est en cours de négociations aux Maldives. Pour les trois derniers mois

de 2009, Marg Ltd a dégagé un bénéfice net de

3.500.000!, soit le double de 2008 sur le méme période.

2.3.4 - Une responsabilité sociale

Au fil du temps, Marg Ltd a compartimenté ses

activités à travers plusieurs appellations, telles que Marg

ProperTies pour ce qui a trait à la branche résidentielle,

Marg's Real Estate Commercial pour la division commerciale, Marg

Foundation pour la division infrastructures, Marg Aviations pour

la récente branche aéroportuaire, et enfin, Marg

Parivarthan, pour ce qui est du social...

En effet, conjointement à la création du projet

Swarnabhoomi, Marg a adopté le principe

d' <<inclusive living16È. Se

considérant comme une entreprise socialement responsable, Marg a

concentré ses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la

santé, de l'assainissement, et des compétences pour l'emploi.

Ë ce titre, elle a établi un partenariat avec la

Confédération des Industries Indiennes (CII) afin de lancer un

programme de formation à destination des jeunes du taluk de Cheyyur, au

voisinage direct donc, du projet Swarnabhoomi. Ce programme permettra de former

chaque année 200 jeunes de la région à des

compétences industrielles de base, pendant une durée d'un an et

demi, directement dans le centre Marg

Parivarthan17, dont le slogan laisse réveur:

<< un centre pour inspirer le changement È. Le centre se

concentrera également sur l'orientation professionnelle, la

sensibilisation à la nutrition, et la formation au développement

rural. Ce projet vise à créer du lien social, et à

intégrer des jeunes économiquement vulnérables dans le

système de l'économie formelle.

16 Principe de vie intégrée à la

société

17 Dont la construction n'est pas encore à l'ordre du

jour, malheureusementÉ

En aout 2008, en soutien à l'association Givelife

Charity, Marg a également organisé le semi-marathon de

Chennai, qui a rassemblé près de 170.000 personnes.

L'expérience a été renouvelée cette année au

mois de février.

2.4 - Marg Swarnabhoomi: details sur le projet

Lorsque l'on quitte Chennai par le sud et que l'on emprunte

L'East Coast Road en direction de Pondichéry, Marg est partout. Le

péage, recouvert des slogans Marg Visioneering New India, et

Swarnabhoomi A New for business, living and learning 18

paradigm , annonce l'entrée

dans le domaine de la firme de GRK Reddy. Et les panneaux

publicitaires ne manquent pas tout le long du trajet, dévoilant aux

automobilistes les divers projets en cours, et exposant ainsi toute la force du

groupe. On y détaille méme le prix des appartements.

2.4.1 - Presentations

On l'a dit, Marg Swarnabhoomi est un méga projet de

ville nouvelle, privée, que l'on peut également qualifier d'

<<integrated business city È, c'est à dire qu'il

s'agit là d'une cité clé en main, oü

théoriquement tout est disponible sur place. On peut y travailler, y

résider, et y disposer de tous les types de services nécessaires

à la vie de tous les jours. Choisir d'habiter une ville de ce genre

permet donc de se retrouver en situation de totale autarcie, comme sur une

»le. Le but est de proposer aux classes moyennes et aux plus aisés

un lieu de vie verdoyant, oü les déplacements ne posent plus de

problème puisque tout est accessible à pied, loin de la

pollution, de l'encombrement et de la surpopulation des grandes

agglomérations. Par ailleurs, le regroupement entre catégories

sociales les plus favorisées, surtout dans un pays tel que l'Inde, est

un atout certain. L'entre soi devient possible. La mendicité, le

bruit,

la

saleté et le désordre sont ici bannis. Le groupe

Marg qualifie cela de << nouvel urbanisme È.

Concu par un cabinet d'architecte américain, HOK, le

projet s'est vu implanté sur les bords de

la lagune de Cheyyur,

à 2km des plages du Golfe de Bengale. Il s'agit là d'une

région rurale à

18 Visionnaires de l'Inde nouvelle / Un nouveau paradigme pour

vivre, travailler et apprendre

l'écart de l'agitation, mais bien reliée à

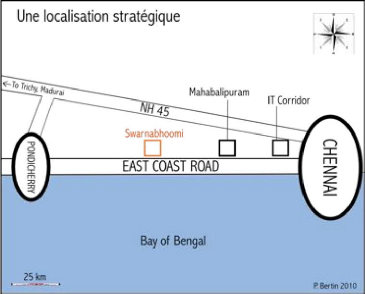

Chennai et à Pondichéry par l'ECR, distantes respectivement de 90

et 60km.

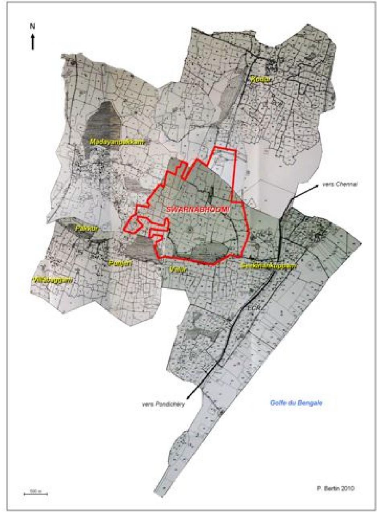

Figure n°1

2.4.2 - Un pôle à la pointe de la

technologie

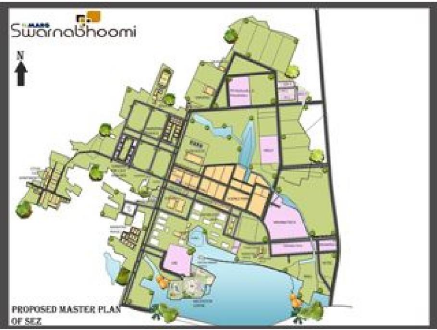

Le projet, d'une surface totale de 4500 hectares19,

comprend tout d'abord la création de deux ZES, notifiées depuis

septembre 2007:

- L'une consacrée aux technologies de l'information,

à la recherche en bio - pharmaceutique et dans le domaine des

nano-technologies, à l'animation et à la simulation, à la

santé, et comprenant un parc scientifique spécialisé dans

les sciences de la vie (Multi-Services SEZ, sur 121 hectares)

19 Une première phase sur 400ha avec pour

échéance 2013, une deuxieme sur 2000ha, et une troisieme non

planifiée pour l'instant.

- L'autre consacrée à l'industrie de haute

précision, c'est-à-dire à la production de pièces

automobiles, à la production de composants électroniques pour

l'aéronautique, le domaine spatial et le domaine médical, et

à l'ingénierie électrique. (Engineering &

Electronics SEZ, sur 312 hectares).

Ë l'heure actuelle, seule une dizaine de firmes sur la

centaine de prévue ont établi un contrat avec Marg, telles que

Virgo Engineering (Valves - USA), Vanspall (Climatisation - Royaume-Uni),

Grundfos (Pompes, Danemark), ou Acer (Informatique, Taiwan). L'objectif

affiché est de faire de Swarnabhoomi un hub scientifique de niveau

international d'ici à 2020. Seules de petites unités de

production sont prévues, censées fonctionner en synergie. Pour

cela, Marg fournira toutes les infrastructures nécessaires.

En association avec ces deux SEZ est d'ores et

déjà entamée la construction d'un campus vert

qualifié de Çpôle de la connaissance È, qui

s'étendra dans un premier temps sur 15 hectares. L'école BVM

global, premier élément complété, a

déjà ouvert l'été dernier, et regroupe 1300

élèves. Bientôt suivront:

- Une annexe de Virginia Tech, une université

américaine, qui prévoit d'implanter une

bibliothèque scientifique, un centre de recherche sur les

sciences appliquées, la

bioinformatique, et les transports. Ces centres visent à

travailler en collaboration avec

l'industrie présente sur place, dans le souci de produire,

évidemment, de l'innovation. - Un institut de management singapourien

- Un institut national de management et de recherche dans la

construction, le NICMAR

- La Swarnabhoomi Academy of Music, première

académie de musique contemporaine

implantée en Inde et dirigée par le compositeur et

guitariste de renom R. Prasanna. - Un institut de formation

cinématographique et dans l'animation

- Un institut de la mode et de l'art

- Un institut de formation aux soins infirmiers

Et bien d'autres, dans le domaine des bio-technologies, de

l'ingénierie, de l'aviationÉ mais tout n'est pas encore

confirmé.

Figure n°2

Ci-dessus : Plan d 'ensemble des

phases I et II du projet. Pour le moment, seule la BVM Global School et le

réseau routier sont achevés. Ci-dessous: L'

unité d'habitation Navratna phase I (image 1) est en cours definition,

et Navratna phase II (image 2) est bien avancée. BVM School (image 3),

ouvriers sur le chantier (image 4) - Photo : P. Bertin

2.4.3 - Tous les attributs d'une grande ville ?

En 2020, Marg Swarnabhoomi devrait accueillir prés de

100.000 habitants. Selon le concept des integrated business cities,

tout doit etre mis en Ïuvre pour satisfaire la population et subvenir

à ses besoins. Dans le cas de Swarnabhoomi on va même plus loin,

du fait quÕil sÕagit là de la future vitrine du groupe

Marg.

La construction des 15.000 unites de logement

sÕétalera sur 3 phases, la première étant

prétendument terminée. Tous types de logements vont etre

réalisés, de la villa luxueuse avec piscine aux lotissements plus

denses, et aux immeubles collectifs de differents niveaux de standing. Comme

pour la zone dÕactivités, la fourniture dÕeau et

dÕélectricité sera garantie en continue, gr%oce à

la mise en place dÕune station de désalinisation dÕeau de

mer et dÕune centrale electrique interne. Une station

dÕépuration est egalement prévue.

Un réseau de monorail devrait relier ces zones

résidentielles à une sorte de centre-ville pourvue à

lÕhorizon 2015 dÕun hTMpital généraliste

dÕune capacité de 300 lits et de sa clinique estampillée

Apollo Hospital20 de 25 lits, dÕun centre commercial

de 100.000 metres carrés, dÕune zone hoteliére,

dÕun auditorium de 1500 places, dÕun multiplex, dÕun

complexe religieux, et même dÕun golf et dÕun parc

dÕattraction, le tout dans un environnement à la

végétation luxuriante. Marg prévoit en effet la plantation

de 45.000 arbres pour une surface verte occupant 30% de lÕespace de la

ville. Pour cela, un important systeme de récupération et de

stockage de lÕeau de pluie sera installé.

20

Fameuse cha»ne dÕhopitaux privés

déjà bien implantée dans la region metropolitaine de

Chennai

2.4.4 - Les raisons de l'attractivité

|

Marg Swarnabhoomi

|

Chennai Metropolitan

|

|

Revenu moyen annuel par foyer

|

900.000

|

1.000.000

|

|

Budget nourriture

|

189.000

|

210.000

|

|

Budget habillement

|

56.430

|

62.700

|

|

Logement

|

198.192

|

330.324

|

|

Transports

|

24.000

|

61.500

|

|

Education

|

66.420

|

73.800

|

|

Loisirs

|

21.420

|

23.800

|

|

Santé

|

27.000

|

36.000

|

|

Equipement

|

32.940

|

36.600

|

|

Autres

|

63.000

|

70.000

|

|

Total des dépenses

|

678.402

|

904.724

|

|

Epargne

|

221.598

|

95.276

|

Tableau n° 2 : Budget Familial - Marg Swarnabhoomi

vs. Chennai (Source Marg) On l'a vu, Marg mise sur la qualité

de l'environnement

et de l'équipement pour attirer les futurs occupants de

Swarnabhoomi. Mais la possibilité pour un nouvel arrivant de vivre

à moindre frais est un paramètre primordial à prendre en

compte dans cette attractivité mise en avant par le groupe.

Évidemment, les chiffres issus de ce tableau sont à analyser avec

précaution, étant donné la source. Mais néanmoins,

il para»t évident que les économies réalisées

sur l'achat ou la location d'un logement à près d'une centaine de

kilomètres de Chennai, ainsi que l'annulation des frais de transports,

est un atout certain.

Mais l'essentiel de l'attractivité de Swarnabhoomi repose

sur le faible coüt d'installation pour les entreprises, puisque, en plus

des bénéfices issus du statut de ZES, on note :

- Des coüts de location divisés par trois

- Une maintenance moitié moins cher, du fait d'une main

d'Ïuvre locale très bon marché - Là encore, des

coüts de transport moindre, d'autant que la création d'un port sur

le taluk de Cheyyur est prévue très

prochainement21.

Sur le papier, donc, Marg Swarnabhoomi promet une belle

réussite. Pour autant, la ville rêvée vendue par Marg ne

fait pas l'unanimité.

21 Public ou privé, pour l'instant, la question reste en

suspens.

3ème partie : Les dessous du mirage -

Enquête de terrain

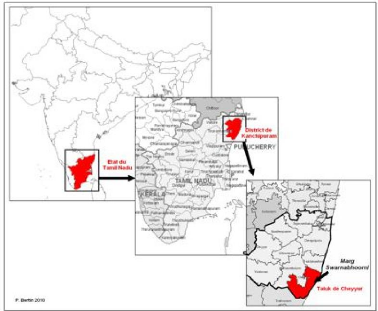

Carte n°2 : Zoom sur la localisation de la zone

d'étude

Introduction - Une première approche par

l'intérieur

Afin de me rendre compte de l'ampleur du projet et de son

avancement, j'ai commencé par me rendre directement sur le chantier. Une

fois passé le barrage de sécurité à l'entrée

du site, j'ai d'abord rencontré le General Manager, Mr. J.

Krishnamaraju, qui m'a soumis à un interrogatoire pendant près

d'une demi-heure, en me questionnant sur mes motivations, mon niveau

d'étude, ma vie en France, mes relations en Inde. Après avoir

détaillé mon projet de recherche, que j'avais volontairement

Çarrangé È pour qu'il ne soulève pas

d'inquiétude, j'ai été prié de revenir

ultérieurement muni de tous les justificatifs nécessaires. Ce que

j'ai fait quelques jours plus tard, accompagné cette fois-ci de Venkat,

ingénieur d'études à l'IFP, de facon à prouver mon

sérieux et surtout ma non-appartenance au monde journalistique ou

à un quelconque mouvement revendicatif. Malgré cela, le climat

s'est avéré d'une extreme froideur. Nous avons pu rencontrer de

nouveau le General Manager, qui, ne souhaitant pas

particulièrement communiquer, nous a renvoyé

vers le Project Manager, M.K.A Pasha, auquel j'ai enfin pu soumettre

mon questionnaire. Disposant déjà d'informations à propos

du projet en lui même tel que j'ai pu le détailler dans la partie

précédente, j'ai tenté d'en savoir plus à propos du

processus d'acquisition, des acteurs impliqués, des difficultés

éventuellement rencontrées, des rapports avec les villages

alentours, et des perspectives pour l'avenir. L'entretien fut bref, le

Project Manager étant visiblement embarrassé par mes

questions. Je n'ai pu tirer de cet entretien que de simples banalités,

dictées probablement par la direction. Cependant, une phrase trop

souvent répétée m'a permis de me rendre compte d'un

certain malaise vis-à-vis des populations alentour.

Ç N'allez pas voir les villageois, ils ne vous

apprendront rien È.

Après cette seconde visite, je ne suis retourné

qu'une seule fois dans les bureaux de Marg, afin de rencontrer le Sales

Manager, Kamalthiagarajan N., que j'avais déjà croisé

lors de mon premier passage, et qui m'avait paru plus loquace et surtout plus

abordable que ses collègues. Lui non plus n'a rien pu m'apprendre de

nouveau, mais il m'a clairement fait entendre que les employés de Marg

avaient des consignes très strictes en matière de communication,

et que je n'obtiendrai rien d'intéressant de leur part. C'est à

partir de là que j'ai décidé de me consacrer au cÏur

de l'enquête de terrain, en interrogeant les villageois.

3.1 - Questions de méthode

Afin de partir à la rencontre des populations, dans une

grande majorité uniquement tamoulophone, Venkat m'a mis en contact avec

un jeune interprète, Anthony, qui m'a accompagné sur le terrain

tous les jours pendant deux semaines. Nous avons entamé notre

enquête par le village de Seekinankuppam, situé juste à

l'entrée du projet, à quelques mètres seulement des

immenses panneaux marquant l'entrée du territoire Marg. Nous

étions déjà venus une première fois discuter avec

les villageois avec Venkat quelques jours plus tTMt, ce qui m'avait permis de

me faire une idée du type de popu lation vivant là, des

différents types d'occupation des sols, de la quantité de

terrains vendus. J'avais cependant été déçu par

le

manque evident de sincérité de la part de ces

premiers individus rencontrés. JÕai compris plus tard que

plusieurs elements sont à prendre en compte lorsquÕon part

à la rencontre dÕune population rurale, pauvre, visiblement

opprimée, et nÕayant jamais eu aucun contact avec un occidental.

Pour une grande majorité des personnes rencontrées au cours de

lÕenquête, jÕai pu constater lÕétroitesse de

lÕespace vécu et pratiqué, se limitant aux villages