UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

FACULTE DES LETTRES, ARTS

ET SCIENCES HUMAINES

(FLASH)

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE

(DGAT)

MEMOIRE DE MAITRISE

Option: Aménagement du Territoire

GOUVERNANCE LOCALE DES RESSOURCES

EN EAU DANS LA COMMUNE DE

ZE

Présenté par :

KANHONOU Arnaud

Rodrigue

Sous la direction de :

Dr. Expédit W.

VISSIN

Maître-Assistant au

DGAT/FLASH/UAC

Président du Jury : Dr VISSIN Mention :

Très-Bien

Examinateur : Dr ETENE Note : 16/20

Rapporteur : Dr VIGNINOU

Soutenu le 17 / 10 / 2012

DEDICACE

Le présent document est dédié à

o Mon père KANHONOU Atchadé Adrien et

o Ma mère DOSSOU Avlessi Victorine.

SOMMAIRE DEDICACE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2

SOMMAIRE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 SIGLES ET ACRONYMES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~ 4 REMERCIEMENTS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5

Resume/Abstract ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6

INTRODUCTION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE, CONCEPTUEL

ET

GEOGRAPHIQUE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 9

1.1. Cadre theorique de l'etude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 1.2.

Cadre conceptuel de l'etude~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 11 1.3. Cadre geographique de

l'etude~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE~~~..~~~~~~~

23

2.1. Nature des donnees~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23

2.2. Outils ou materiels de collecte de donnees~~~~~~~~~~~~~

24

2.3. Collecte des donnees~~~~~~~~~~~~~~~~. 24

2.4. Traitement de données~~~~~~~~~~~~~~~~. 27

2.5. Analyse de donnees~~~~~~~~~~~~~~~~~. 28

CHAPITRE III : RESULTATS ET SUGGESTIONS.~~~~~~~~~~ 29 3.1. Etat

des lieux des ressources en eau de la commune de Ze 29

3.2. Acteurs de la

gouvernance locale des ressources en eau de la commune de

Ze~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 40

3.3. Gouvernance locale des ressources en eau dans la commune de

Ze 54

3.4. Suggestions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61

CONCLUSION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..

65

Bibliographie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. 67

Liste des figures, photos et tableaux 71

Annexe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 72

SIGLES ET ACRONYMES

AERAMR : l'Association pour Etude et

Réalisation des Aménagements en Milieu Rural

AOC : Alfa Omega Consultants

AUE : Association des Usagers d'Eau

ASE : l'Association pour la Santé et

l'Education

ASECNA : Agence pour la Sécurité

de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar

BDI : Base de Données

Intégrées

CGPE : Comités de Gestion des Points

d'Eau

DED : Direction des Etudes

Démographiques

DG-Eau : Direction Générale de

l'Eau

FAO : Sigle de Food and Agriculture

Organization, « Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et

l'Agriculture ».

GIRE : Gestion Intégrée des

Ressources en Eau

GWP/AO : Partenariat Mondial de l'Eau / Afrique

de l'Ouest

INSAE : Institut National de la Statistique et

de l'Analyse Economique LACEEDE : Laboratoire Pierre PAGNEY,

Climat, Eau, Écosystème et Développement

MMEE : Ministère des Mines, de l'Energie

et de l'Eau

MSPCL : Ministère de la

Sécurité Publique et des Collectivités Locales

PADEAR : Programme d'Assistance au Développement du

Secteur de l'Eau et de l'Assainissement en Milieu Rural

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

PPEA : Programme Pluriannuel Eau et

Assainissement

SGEEF : Société

Générale d'Energie Electrique et Fluides

SNAEMR : Stratégie Nationale

d'Approvisionnement en Eau en Milieu Rural SNGRE :

Stratégie Nationale de Gestion des Ressources en Eau

SONADER : Société Nationale pour

le Développement Rural

REMERCIEMENTS

Au terme de cette recherche, qu'il nous soit permis d'exprimer

notre gratitude à tous ceux qui nous ont soutenu à divers

niveau.

Nous rendons un hommage sincère à tous les

enseignants du DGAT dont les qualifications intellectuelles nous ont

forgé et armé pour la vie.

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance

à notre directeur de mémoire le Docteur Expédit W. VISSIN

qui, malgré ses multiples occupations, n'a ménagé aucun

effort à nous encadrer. Qu'il reçoive ici notre profonde

reconnaissance tant pour son sens du partage du savoir que pour sa patience.

Au Docteur AKOUEHOU Gaston, qui a accepté suivre nos

diverses analyses avec un grand engouement.

En effet, nous témoignons notre reconnaissance à

tous ceux qui nous ont offert leur soutien tant moral, spirituel que financier.

Il s'agit de AKOGNONGBE Arsène et de KOUMASSI Hervé.

Que tous nos amis, frère et soeurs : Judicaël,

Inès, Elodie, Géraud et Gérald, Rose et Rosette,

Charlotte, Euloge, Perrin, Rodrigue et Asthène avec qui nous avons

cheminé ensemble, trouvent ici la marque de sympathie de notre part pour

la franche collaboration et l'assistance dont ils ont fait preuve tout au long

de ce cursus.

A tous les ménages, gestionnaires d'eau, élus

locaux de la commune de Zè, qui nous ont accordé leur temps, leur

savoir et leur hospitalité.

Enfin, au-delà de toute chose, que la grâce et la

louange soient rendues au Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait

pour nous.

RESUME

La commune de Zè est confrontée à

d'énormes problèmes de gestion hydraulique liés au mauvais

usage des modes de gestion des ressources en eau. La présente recherche

vise à faire l'inventaire des ressources en eau du secteur

d'étude et à contribuer à une meilleure gouvernance locale

des ressources en eau.

Pour mener cette étude, la documentation, les

investigations en milieu réel et l'observation ont été

utilisées comme techniques pour la collecte des données et

informations.

Au total, 248 points d'eau sont présents sur le

territoire de la commune et sont inégalement répartis dans les

arrondissements. Cette mauvaise gouvernance due à la mauvaise

application des modes de gestion entraîne la mauvaise répartition

des ressources en eau. Pour résoudre ce problème, l'étude

propose des stratégies telles que l'association des populations à

la base à la gestion des ressources en eau, la sensibilisation des

acteurs et utilisateurs..

Mots clés : Zè, gouvernance

locale, ressource en eau, autorités locales.

ABSTRACT

Zè Land is confrontated of much issues of hydraulic

management related of the worst usage of the different ways of the water

resources management. The research in that case obvious to outline in this

sector of work water resources, which contributes in one performance local

governance in water resources.

Managing of such kind of work, the documentation, the

investigations in this real land and the observation have been used as

technical for the gathering of informations and data.

Definitely, 248 hydraulic infrastructures after work available

on Zè Land are not well share in its districts. This worst distribution

drive to the worst local governance of water resources. Over come to such

issues, the work has been done, propose such strategies like gathering the

inherit populations of the resources in water management and the

sensibilization of user and actors....

Key words: Zè, Local governance, water

resource, local authorities.

INTRODUCTION

L'eau est une ressource limitée et vulnérable,

indispensable à la vie, au développement et à

l'environnement (Azonsi et al, 2009).

Les changements climatiques et les processus migratoires

soulèvent de nouveaux défis pour l'accès à l'eau au

Sahel car la concurrence sur les ressources en eau à des fins agricoles

augmente (Baron et al, 2008).

La consommation d'eau dans le monde a plus que triplé

en cinquante ans, en raison de la croissance démographique importante et

des besoins croissants de la population en eau (Mathieu et al,

2001)

Le Bénin reçoit entre 700 à 1400 mm par an

de précipitations réparties sur 70 à 110 jours dans

l'année (MEPN, 2008).

La ressource eau, malgré son existence en termes de

quantité constitue une source de problèmes aux communautés

locales. Sa rareté et les déficits critiques liés à

la satisfaction équitable des besoins sont souvent source de

tragédie. Aussi, la pérennisation des ressources en eau est

devenue un sujet d'intérêt national dans le cadre du

développement durable et de la gestion intégrée des

ressources en eau (Boko, 2009).

L'accès aux ressources en eau et la bonne gouvernance

de ceux-ci sont des facteurs déterminants du développement

économique, social et local (CARE International, 2007).

Avec la décentralisation, c'est la collectivité

locale qui prend en charge la gouvernance des ressources en eau. C'est au

niveau local que s'organisent donc la mise en oeuvre et la gouvernance des

ressources en eau. Pour ce faire, les autorités locales ont la

responsabilité de répondre aux attentes de leur population, en

associant tous les acteurs à la gestion de l'eau (Amadou, 2009).

Dans la commune de Zè, les populations utilisent l'eau

dans diverses activités telles que l'utilisation domestique,

l'approvisionnement en eau potable, les besoins des petites unités de

transformation et l'irrigation des cultures. L'inefficacité des

structures de gestion des ressources en eau, la mauvaise

gouvernance des ressources en eau sont des problèmes que

rencontre la population Zè.

La présente recherche menée à travers le

thème « Gouvernance locale des ressources en eau dans la

commune de Zè » vise à contribuer à une

meilleure connaissance des différentes ressources en eau dans la Commune

de Zè, le mode de gouvernance utilisé pour gérer les

ressources disponibles et les problèmes liés à cette

gouvernance.

Le contenu du mémoire s'articule autour de trois chapitres

à savoir :

· le premier chapitre présente les cadres

théorique, conceptuel et géographique du secteur d'étude

;

· le deuxième résume la méthodologie

adoptée pour atteindre les objectifs fixés ;

· le troisième chapitre expose les résultats

obtenus et les suggestions.

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE, CONCEPTUEL ET

GEOGRAPHIQUE

Ce chapitre présente la problématique, les

objectifs et hypothèses sur lesquels se fondent cette étude d'une

part et d'autre part les traits caractéristiques du milieu de la Commune

de Zè.

1.1. Cadre théorique de l'étude

1.1.1. Problématique

L'accès aux ressources en eau dans les villages,

quartiers de ville et les communes, a été un défi majeur

dans la mise en oeuvre de la décentralisation et de la gouvernance

locale.

D'après Vissin (2007), la terre est la seule

planète du système solaire à disposer grace à sa

position prolongée, d'eau liquide à la surface.

L'eau est relativement abondante sur la planète, mais

sous l'effet de la croissance démographique galopante observée

ces dernières années, on assiste à l'utilisation abusive

de la ressource (Mathieu et al, 2001).

Dès lors, le problème de la gestion des

ressources en eau par les autorités locales se pose avec acuité

et occupe désormais une partie importante des débats de la GIRE

(Baron et al, 2008). Dans les années 1990, le Bénin

s'est engagé dans un vaste processus de réflexion sur la

gouvernance locale des ressources en eau menée dans les communes (Azonsi

et al, 2009).

Les dernières lois sur l'eau adoptées dans

plusieurs pays méditerranéens se fixent des objectifs de gestion

durable et de gouvernance locale, qui seraient permises par une gestion plus

locale, favorisant la concertation et le développement communautaire

(Fateha, 2010).

Aussi, dans le domaine de la gestion des ressources en eau,

la «bonne gouvernance locale » renvoie à un modèle,

dont les règles ont été élaborées au niveau

global lors de diverses conférences (Consultation de New Delhi en

septembre 1990, Conférence de Dublin en janvier 1992, sommet de

Johannesburg en juin 2002) et dont la mise en oeuvre est

censée reposer sur l'adhésion des acteurs locaux et les

utilisateurs des ressources en eau.

Selon Baron et al (2008), la gouvernance locale des

ressources en eau combine une action collective entre la population et les

autorités locales. Quant aux communes, les textes de lois sur la

décentralisation prévoient leur réelle implication dans la

mise en place des infrastructures hydrauliques sur leur territoire (Hounmenou,

2006).

L'implication des populations dans le choix du niveau de

service et le mode de gestion a été un facteur déclencheur

du développement local (CARE International, 2007).

L'approche GIRE appliquée à la gestion des

ressources en eau à l'échelle des communes de Toffo et d'Allada

diagnostique les problèmes suivants: la mauvaise gouvernance locale des

ressources en eau, la mauvaise exploitation de l'eau,

l'inéquitabilité des installations d'ouvrages d'eau d'un

arrondissement à un autre, la mauvaise gestion des cotisations des fonds

de l'eau... (Egounlety et al, 2008).

La Commune de Zè qui fait l'objet de cette

étude n'est pas en marge de ces problèmes. A cet effet, le

présent travail se veut une contribution à l'amélioration

des modes de gestion des ressources en eau dans ladite commune afin de

résoudre les problèmes liées à la gouvernance

locale des ressources en eau. Une telle étude suscite les questions

suivantes :

- quels sont les acteurs intervenant dans la gestion des

ressources en eau

dans la commune de Zè ?

- la gestion des ressources en eau est-elle efficace ?

- quelles sont les mesures à prendre pour assurer une

meilleure

gouvernance des ressources en eau dans la commune de Zè

?

C'est pour répondre à ces interrogations, que le

sujet : « Gouvernance locale des ressources en eau dans la commune

de Zè » a été choisie.

1.1.2. Hypothèses

Les hypothèses de recherche qui sous-tendent cette

étude sont:

'V dans le contexte actuel de la décentralisation, de

nouveaux acteurs interviennent dans la gestion des ressources en eau à

Zè ;

v' les ressources en eau ne sont pas bien gérer dans la

commune de Zè ;

v' des solutions existent pour améliorer la gouvernance

locale des ressources en eau faite dans la commune de Zè.

Pour vérifier ces hypothèses, des objectifs de

travail ont été fixés.

1.1.3. Objectifs

1.1.3.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est de

contribuer à une meilleure gouvernance locale des ressources en eau dans

la commune de Zè.

1.1.3.2. Objectifs spécifiques

Spécifiquement, il s'agit de :

v' identifier les différents acteurs intervenant dans la

gouvernance locale des ressources en eau ;

v' analyser les modes de gestion locale des ressources en eau

;

v' proposer des mesures pour améliorer la gestion locale

des ressources en eau pour un développement local durable.

1.2. Cadre conceptuel de l'étude

1.2.1. Définition opératoire

- Gouvernance locale :

La gouvernance locale est l'ensemble des règles,

procédures, institutions et mécanismes mis en place en dehors de

l'Etat, pour permettre aux citoyens d'exprimer leurs intérêts,

d'exercer leurs droits et de participer au processus de

prise de décisions, à l'exercice du pouvoir et de

gestion des ressources dont ils disposent (Amadou, 2009).

Dans cette étude, la gouvernance locale est l'ensemble

des dispositions et des actions visant à protéger et à

améliorer la gestion les ressources en eau de la commune par les

autorités locales, les gestionnaires d'ouvrages hydrauliques et la

population à la base en vue de leur exploitation rationnelle.

- Décentralisation

Au sens large, la décentralisation consiste en un

transfert de pouvoirs entre deux personnes morales distinctes (Adomou, 2008).

Mais, nous voulons, dans le cadre de la présente étude, parler

plus précisément de la décentralisation territoriale qui a

été instituée au Bénin depuis les élections

municipales de décembre 2002. Elle vise à donner aux

collectivités locales (les communes) des compétences propres

distinctes de celles de l'Etat par le rapprochement du processus de prise de

décision des citoyens favorisant l'émergence d'une

démarche de proximité.

- Ressource en eau :

L'idée de la ressource en eau fait appel à

toutes les disponibilités en eau, aussi bien souterraines que

superficielles de la terre pouvant faire l'objet d'une exploitation (Boko,

2009).

Dans le cadre de cette recherche, la ressource en eau

comprend donc les eaux atmosphériques (eau de pluie) les eaux

superficielles (les bas-fonds, les cours d'eau) et les eaux souterraines(les

puits, les forages, les points d'eau aménagée) de la

localité, utiles et disponibles pour l'homme et les

écosystèmes.

- Autorités locales :

Les lois sur la décentralisation transfèrent aux

autorités locales un certain nombre de pouvoir et de compétences

liés à la gestion de l'eau. Les autorités

locales ont la lourde responsabilité d'assurer le

développement économique durable et équilibré de

leurs territoires à travers notamment l'utilisation et la gestion

rationnelle des ressources hydriques (GWP/AO, 2009).

Dans le cadre de cette étude, une autorité

locale est toute personne physique qui a en charge, l'ensemble des dispositions

de gestion et de protection des ressources en eau de sa commune.

1.2.2. Point des connaissances

La problématique de la gouvernance locale des

ressources en eau est une question cruciale dans le processus du

développement local durable. Pour remédier aux problèmes

de gestion et de gouvernance de l'eau au Bénin, beaucoup d'études

ont été menées. Flles ont été

consacrées surtout aux modes de gestions utilisés, les acteurs de

la gestion des ressources en eau et aux techniques de gestion des ressources en

eau utilisée de part et d'autre sur le territoire.

Boko (2009), montre que la

responsabilité effective des populations à la base est l'une des

conditions incontournables pour accroître les chances de succès

d'un développement qui ne peut ni s'administrer, ni s'imposer tout

simplement parce qu'on ne développe pas, mais on se développe.

Pour lui, parmi les principaux problèmes qui freinent le

développement à la base, on note en bonne place celui de l'eau.

Il note enfin que la gestion sectorielle des ressources en eau,

caractérisée par une multiplicité des centres de

décision, la faible implication des acteurs et des usagers dans la prise

de décision et la gestion des conflits entre agriculteurs et pasteurs

sont à la base de la mauvaise gestion des ressources en eau dans la

vallée de l'Ouémé.

Pour Adomou (2008), il serait plus judicieux

de concrétiser d'abord la maîtrise d'ouvrage hydraulique communale

de chaque point d'eau par la signature avec les gestionnaires actuels des

cahiers de charges stipulant clairement leurs droits et obligations et la prise

de mesures limitant le développement des surcoûts de

gestion avant d'envisager la gestion professionnalisée

qui consistera à recruter des gestionnaires qualifiés. De toute

façon, la professionnalisation du service d'approvisionnement en eau

doit être entendue comme un processus et non une panacée

imposée une fois pour toutes dans la précipitation.

Boko (2012), dans son étude portant

sur : « la contribution à la mobilisation et à la gestion

des eaux pluviales dans l'arrondissement de Banikoara », propose que les

modes de gestion des eaux pluviales doivent passer notamment par la

modification des techniques culturales au niveau des versants et la

mobilisation des eaux de pluies. Pour l'auteur, la meilleure gestion des eaux

passe par un suivi rationnel des techniques de gestion par les populations de

la commune.

Pour Kpohonsito (2007), la

problématique de l'approvisionnement en eau potable dans la commune de

Bopa réside dans le fait que les communautés ne se sont pas

véritablement approprié la gestion des points d'eau mis à

leur disposition. Il note aussi, que la mauvaise gestion des points d'eau est

liée aux modes de gestion utilisés par la commune.

Selon Hounmènou (2006), l'implication

active des populations bénéficiaires dans la gestion des

équipements hydrauliques, constitue actuellement une sérieuse

option, visant à favoriser leur accès durable. Cette implication

passe, dans une large mesure, par l'émergence au sein de ces

populations, de structures

de gestion chargées de l'entretien et de la maintenance

des équipements. Iitrouve aussi que le mode de gestion

concertée serait plus efficace dans les

communes du Bénin.

Yelouassi, 2011, identifie parmi les acteurs

fondamentaux de la gestion des ressources en eaux, deux acteurs fondamentaux

dans la commune d'Athiémé : la Mairie et le Fermier. La Mairie

recrute le fermier pour assurer la distribution par vente de l'eau des

châteaux. L'auteur trouve que les activités du fermier ne sont pas

couronnées de réussites et sont donc jonchées de

difficultés récurrentes qui ne facilitent pas la bonne gestion

des équipements hydrauliques. Aussi pour des

solutions idoines, l'auteur prévoit un dialogue entre

les responsables municipaux et les fermiers pour une meilleure gestion.

Par contre, Koudamiloro, 2011, identifie

quatre acteurs dans la gestion des ressources en eau à Challa-Ogoï

: il s'agit des autorités communales, des ONG, des Associations de

Développement et de la population. Selon l'auteur, les solutions pour

améliorer la gestion des ressources en eau de la localité passent

par l'association de ces différents acteurs qui doivent penser à

l'identification des zones non desservies et à la réalisation de

nouveaux ouvrages. Ils doivent également réparer les pompes en

panne et ravitailler périodiquement le magasin de la mairie en

pièces de rechange des ouvrages hydrauliques.

Chleq et al, (1997) et Geny P.,

(1992) ont élaboré un guide de gestion des

ressources naturelles à partir de l'étude des relations de

l'homme avec l'environnement, de l'analyse des ressources naturelles des

composantes de l'environnement et des stratégies de gestion des

ressources en eau. Ces auteurs pensent que la gestion durable des ressources en

eau d'une localité dépend des modes de gestion utilisée

dans cette localité.

Enfin, Yamongbe (2011) souligne dans son

mémoire de maîtrise que les problèmes de gestion hydrique

que rencontre la commune de Zè sont liés à la mauvaise

utilisation des modes de gestion des ressources en eau et aux manques

d'entretien des points d'eau par la population. Il fait d'abord l'état

des lieux des sources d'approvisionnement de la commune et a montré

ensuite que la multiplicité des sources d'approvisionnement doit

bénéficier d'une gestion particulière des utilisateurs.

L'auteur pense que les propositions de solution à préconiser

comporteront : l'accessibilité à l'eau potable, la

sensibilisation des populations pour l'adoption de meilleure politique de

gestion des eaux dans la commune de Zè.

Après cette littérature, il est important de

souligner que ces différents auteurs ont étudié les

acteurs de la gestion des ressources en eau, les différentes

possibilités de mobilisation et de gestion des eaux et l'impact de la

mauvaise

gestion sur la population ainsi que les propositions de

solution pour améliorer la gestion de l'eau. Cependant, l'accent n'a pas

été mis sur le rôle de la population locale dans la gestion

des ressources en eau et les problèmes liés aux mauvais usages

des modes de gestion des ressources en eau dans la gouvernance locale.

La présente recherche s'évertue à

montrer de façon spécifique, les avantages d'une bonne

gouvernance locale des ressources en eau disponible dans la commune de

Zè à travers l'association des populations à la base.

1.2.3. Cadre conceptuel de l'étude

L'eau était considérée comme un bien

commun ouvert c'est-à-dire un bien dont l'utilisation à

volonté et gratuite n'est régie par aucune règle. Avec

cette liberté d'accès, la tentation pour les usagers d'en abuser

est très grande. Tout individu pouvait utiliser la ressource publique

d'eau potable sans se préoccuper de la durabilité,

c'est-à-dire de l'entretien, ni du renouvellement de

l'équipement.

Dans ce contexte, les populations ne pouvaient que compter

sur la providence étatique pour un fonctionnement continu du

système. Il apparaît donc clair que compte tenu des moyens

très limités de l'Etat et de sa sollicitude multisectorielle,

qu'il ne peut accomplir continuellement une telle mission.

C'est ainsi que les installations hydrauliques dans presque

toutes les zones rurales du Bénin sont tombées dans une situation

de panne irréversible et leurs usagers (les populations) ont dû

recourir aux anciennes sources impropres à la consommation que

constituaient les eaux de surface (marigots, mares, digues de fortune, etc.)

(Adomou, 2008).

Il a fallu attendre les années 1980 pour voir la

réalisation des premiers projets de construction de puits modernes, de

Forages à Motricité Humaine et d'Adduction d'Eau Villageoise.

Bien qu'en cette période une prise de conscience est née de la

part de l'Etat et de ses partenaires techniques et financiers, les ouvrages

hydrauliques en grande majorité ont été construits en

milieu rural sur la seule initiative des pouvoirs publics sans une implication

suffisante des

communautés bénéficiaires, qui de ce fait,

ne sont préparées ni à leur entretien ni à leur

gestion (Hounmènou, 2006).

L'Etat et les collectivités territoriales, dans leurs

domaines respectifs de compétences, veillent à la gestion durable

de l'eau, en vue d'en garantir aux usagers un accès équitable.

L'Article 10 de la Loi n° 2010-44 portant gestion de l'eau en

République du Bénin stipule que : « Les décisions

relatives à la gestion de l'eau sont prises, selon le cas, par les

autorités compétentes aux niveaux national, départemental,

ou communal, en concertation avec les institutions de base et les usagers

organisés en groupes d'intérêt, sous réserve

qu'aucune considération d'intérêt général ou

d'efficacité ne s'y oppose ».

Avec la décentralisation, de nouveaux acteurs

interviennent dans la gestion des ressources en eau. Les collectivités

locales auxquelles les lois sur la décentralisation transfèrent

un certain nombre de compétences liées à la gestion de

l'eau ; le secteur privé : joue un rôle d'appui à la

réalisation et la gestion d'infrastructures hydrauliques indispensables

à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ce

secteur n'est pas encore réellement impliqué dans les aspects

liés à la gouvernance de l'eau. L'implication de toutes les

catégories d'acteurs ne peut donc qu'être progressive : il s'agit

des Organisations Non Gouvernementales (ONG) nationales et internationales, la

société civile et les partenaires au développement. Il

faut souligner que chacun de ces acteurs travaille avec les structures ou

comités villageoises pour la gouvernance de leur ressource en eau

(GWP/AO, 2009).

Les besoins en eau pour les communautés locales sont

désormais assurés en milieu rural par la DG-Eau et en milieu

urbain par la SONEB. Cet approvisionnement est réalisé

grâce à la mobilisation des ressources en eau souterraines et de

surface. Ces eaux sont donc mobilisées à travers la

réalisation des FPM, des AEV et BF, des PEA et des Puits Modernes.

(Djoï, 2011).

L'aperçu de l'évolution conceptuelle des

ressources en eau, permettra d'aborder le cadre spécifique de la commune

de Zè.

1.3. Cadre géographique de l'étude

Le cadre géographique présente les

différents traits physiques, humains et économiques qui

caractérisent la commune de Zè.

1.3.1. Milieu d'étude

La commune de Zè, est l'une des 08 subdivisions

administratives du département de l'Atlantique, comprise entre 6°32

et 6°87 de latitude Nord d'une part et entre 2°13 et 2° 26 de

longitude Est d'autre part. Avec une superficie de 653km2, Zè

est limité au Nord par les communes de Zogbodomey (Zou) et Toffo. Au sud

par les communes d'Abomey-Calavi et de Tori-Bossito ; à l'Est par les

communes d'Adjohoun, de Bonou (Ouémé) et à l'Ouest par la

commune d'Allada (Mairie de Zè, 2006).

Le secteur d'étude compte onze (11) arrondissements

qui sont : Adjan, Dawé, Djigbé, Dodji-Bata,

Hèkanmè, Koundokpoé, Sèdjè-Dénou,

Sèdjè-Houègoudo, Tangbo-Djèvié, Yokpo et

Zè (RGPH, 2002).

Le réseau hydrographique est peu dense et très

localisé. Seule la zone nord de la commune est irriguée par des

affluents du fleuve Ouémé tel que la Sô. Plusieurs

bas-fonds, lacs, marais, cours d'eau parsèment le territoire de la

commune (DED, 2005).

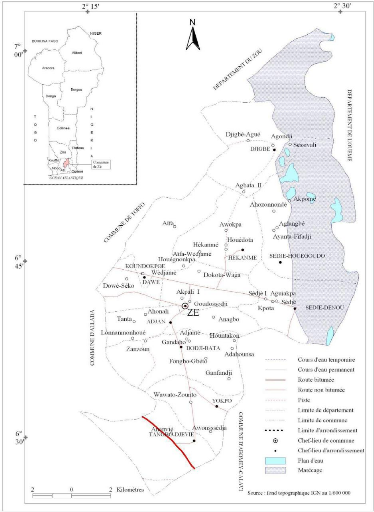

La figure 1 présente la situation géographique des

ressources en eau de la commune de Zè.

Figure 1: Situation géographique des

ressources en eau de la commune de Zè

1.3.2. Relief et climat

Le relief est un facteur déterminant pour

l'accès aux ressources en eau. Le relief de la Commune de Zè est

un élément du vaste plateau d'Allada, d'une altitude moyenne de

100 m qui s'incline légèrement vers la côte et surplombe au

Nord, la dépression de la Lama. Il est composé de quelques

petites dépressions constituées de bas-fonds. Les formations

géologiques qui composent ce relief sont constituées

essentiellement de dépôts sablo-argileux altérés en

faciès de terre de barre (Fahala et al, 2009).

Le climat est l'ensemble des moyennes concernant la

température, les précipitations et les vents (Pierre et

al, 1998). La mousson, qui est un vent humide venant du sud-ouest du

Bénin, apporte la pluie tandis que l'alizé du nord-est souffle

pendant la grande saison sèche (Adam et al, 1983). Le climat de

Zè est de type béninien, marqué par des hauteurs

pluviométriques plus ou moins élevées, une amplitude

thermique annuelle relativement faible (inférieure à 5°C) et

par la succession de quatre saisons distinctes (Mairie de Zè, 2005),

comme l'indique la figure ci dessus:

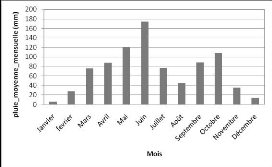

Figure 2: Régime pluviométrique

moyen mensuel de Zè de 1965 à 2008

Source :

ASECNA, 2011

L'analyse de la figure 2 montre une succession de saisons qui

se présente comme suit : une grande saison pluvieuse d'Avril à

Juillet ; une petite saison pluvieuse de Septembre à Novembre ; une

grande saison sèche de Décembre à Mars et une petite

saison sèche centrée sur le mois d'Août. Au cours de la

petite

saison pluvieuse et la grande saison pluvieuse, la population

utilise l'eau de pluie qu'elle recueille dans les jarres, les bidons, les

plastiques et les citernes.

1.3.3. Sol et végétation

Le caractère des sols permet la

perméabilité de l'eau et la disponibilité de l'eau pour

les populations. Le territoire de la Commune est dominé par les sols

faiblement ferralitiques communément appelés terre de barre. Ces

terres sont de teinte rouge et servent de support à toutes les cultures

pluviales. Les sols hydromorphes à horizon superficiel gris assez riche

constituent le substrat des

plans d'eau et des bas-fonds observés à

Djigbé et à Sèdjè-Dénou. Mairie de

Zè(2006).

La végétation favorise les

précipitations. PACT (2010). Le couvert végétal de la

commune de Zè, s'articule autour de quatre ensembles à savoir :

les forêts claires et formations boisées dont la forêt

classée de Djigbé (3441 ha), les formations arborées et

arbustives, les formations aquatiques et les plantations d'Elaeis

guineensis (palmier à huile) d'une superficie de 3056 ha

installées par la SONADER et gérées actuellement par des

Coopératives d'Aménagement Rural (CAR). On peut y rencontrer des

espèces telles que Milicia Excelsa (Iroko), Ceiba

pentendra (Fromager), Adansonia digitata (baobab), Nymphea

Lotus etc. La photo1 présente l'aspect d'une piste rurale et la

couverture végétale dans la commune de Zè.

Photo1 : piste rurale de Goulo en saison

pluvieuse.

Prise de vue : KANHONOU, Juillet

2011

1.3.4. Population et activités

économiques

L'eau constitue un bien considéré à

l'instar de l'air, comme essentiel à la vie humaine. Les villageois sont

prêts à consentir une contribution financière majeure, afin

de s'assurer une source locale en eau potable. Les modes de consommation et de

production de l'eau subissent en général de nombreuses et

importantes transformations, faisant ainsi évoluer de façon

manifeste, la place de cette ressource dans le système économique

et social (Hounmenou, 2006).

D'après le Recensement Général de la

Population et de l'Habitation (RGPH) de 2002 la population de la Commune de

Zè est estimée à 72.814 hts soit 9,08 % de la population

du département de l'Atlantique avec un taux d'accroissement de 2,78 %.

D'une densité de 112hts/km2 soit la plus faible du

département, elle est composée de 34.898 hommes et de 37.916

femmes et est à majorité rurale (84,92 %) (INSAE, 2002).

L'analyse de tous les secteurs productifs et générateurs de

revenus et d'emplois montre que l'économie de la Commune de Zè

est dominée par le secteur primaire dont les plus importantes

activités sont : l'agriculture et la transformation agroalimentaire

(AOC, 2006). D'autres activités telles que le commerce, l'artisanat, la

pêche, l'élevage et la vente de l'eau par les fontainiers sont non

négligeables. La population utilise les ressources en eau pour mener ces

activités économiques.

Chapitre II : APPROCHE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique adoptée pour

conduire cette étude comprend : la recherche documentaire, la collecte

des données, les travaux de terrain, l'analyse et le traitement des

données collectées.

2.1. Nature des données :

De toutes les données collectées, seules les

hauteurs de pluies comportent des lacunes. Ainsi, sur l'ensemble de la station

(Annexe IV) considérée, 10 années présentent des

données manquantes. Ces données ont donc été

comblées par une interpolation linéaire simple. Elles se

présentent comme suit :

· Les données

pluviométriques

Il s'agit des chroniques pluviométriques extraites de

la base de données de l'ASECNA et du LACEEDE. Elles sont

constituées des hauteurs pluviométriques maximales annuelles de

la période de 1965 à 2008.

· Les données

démographiques

Il s'agit des statistiques démographiques du RGPH3 de

Zè reçue à l'INSAE qui ont permis de connaitre l'effectif

des ménages de la commune de Zè ;

· Les données

socio-anthropologiques

Ce sont les informations relatives aux acteurs du secteur de

l'eau, le mode de gestion, les contraintes, les problèmes que

rencontrent les acteurs de l'eau et les suggestions apportées par ces

derniers sur la base d'un questionnaire établi au préalable.

2.2. Outils ou matériels de collecte des

données

Plusieurs outils ont servi à la collecte des

données. Il s'agit de :

· des questionnaires adressés aux populations,

autorités locales et aux acteurs en charge de la gestion des ressources

en eau, pour recueillir les informations relatives aux aspects physiques,

humains, les infrastructures hydrauliques et les stratégies de

résolution des problèmes liés à leur commune ;

· un guide d'entretien qui a permis de recueillir les

informations relatives aux informations géographiques,

démographiques et organisationnelles. Il est adressé aux

autorités locales et aux personnes en charge de la gestion des

ressources en eau dans la commune ;

· un guide d'observation, c'est un tableau qui a permis de

recenser le type, l'accessibilité et la fréquentation de

l'ouvrage hydraulique sur le terrain ;

· l'appareil photo numérique a permis de prendre

les images des différents types d'ouvrages hydrauliques et sources

d'approvisionnement en eau présents dans l'ensemble de la commune ;

· le Global Positioning System (GPS) a permis de situer

les ouvrages hydrauliques sur la carte de situation des ouvrages d'hydrauliques

grace aux coordonnées géographiques.

2.3. Techniques de collecte de données

Elles regroupent la recherche documentaire, la

pré-enquete, l'enquête et l'échantillonnage.

2.3.1. Recherche documentaire

Elle a permis de faire le point de l'ensemble des ouvrages et

de mieux cerner les contours du sujet et d'orienter les questions à

poser aux groupes cibles. Il s'agit des ouvrages scientifiques et

généraux tels que les mémoires, les thèses et les

rapports d'activités consultés dans divers centres de

documentation Le tableau I résume les centres et les types

d'informations collectées.

Tableau I : Documentation

Structure de la

documentation

|

Nature des documents consultés

|

Type d'information

|

Bibliothèque de l'UAC

|

Mémoire, rapport et thèses

|

Information générale à

caractère méthodologique

|

Africa Rice

|

Revues et ouvrages généraux

|

Information sur la gestion de l'eau dans l'agriculture

|

ASECNA/ LACEEDE

|

Rapport sur les relevées

pluviométriques

|

Données pluviométriques

|

INSAE

|

Rapports et les articles

|

Données statistiques sur la

démographie de Zè

|

Centre de documentation de la FLASH et de l'ABE

|

Mémoires et thèses

|

Information à caractère

méthodologique

|

Direction générale de

l'hydraulique Atlantique/Littoral

|

Guides et ouvrages hydrauliques

|

Information sur la répartition

des ouvrages

hydrauliques de

Zè, les modes de gestion des

ressources en eau dans la

commune

|

ONG-AERAMR

|

Rapport annuel d'activité

|

Données sur les ouvrages

hydrauliques réalisés et les

réalisations de l'ONG dans la commune.

|

Mairie de Zè

|

P.D.C et Rapport d'activité

|

Information générale sur Zè.

|

|

Source : Enquête de terrain,

Juillet 2011

2.3.2. La pré-enquête

Elle a permis de se familiariser avec le milieu

d'étude, la population de Zè en général et à

identifier les acteurs intervenant dans la gestion des ressources en eau dans

la commune. Elle a permis aussi de constater les problèmes et de

repréciser le questionnaire d'enquête.

2.3.3. Enquête de terrain

L'enquête proprement dite a couvert deux

périodes bien définies (saison sèche et saison pluvieuse)

pendant lesquelles les personnes ciblées (les autorités locales,

les gestionnaires d'eau et les ménages) ont été

questionnées. L'enquête a été rigoureusement

menée dans tous les arrondissements de la commune à l'aide des

questionnaires d'enquête et les guides d'entretien.

2.3.4. Echantillonnage

L'échantillon a été

déterminé par la méthode probabiliste et la technique de

choix aléatoire et proportionnellement à la taille des

ménages sur la base d'un certain nombre de critères.

En effet, les personnes interrogées ont au moins dix

huit (18) ans et soixante (60) ans au plus. Les groupes cibles sont

constitués des ménages ciblés dans la commune, des

personnes âgées, sages et notables, des personnes ressources

impliquées dans la gouvernance des ressources en eau dans la commune

(techniciens et ingénieurs de la DG-Eau, de la Direction

Départementale de l'Eau d'Abomey-Calavi, les ONG intervenant dans le

domaine, les fermiers et les fontainiers).

L'échantillon a été

déterminé à partir de l'effectif de chaque arrondissement,

notamment de chaque ménage. La taille de l'échantillon a

été déterminée en suivant la méthode de

SCHWARTZ (2002). Elle a été calculée avec un degré

de confiance de 95 % et une marge d'erreur de plus ou moins 5 %.

N = Zá2. P Q / d2

avec

N= taille de l'échantillon par arrondissement

Zá = écart fixé à 1,96 correspondant

à un degré de confiance de 95 %

P = nombre de ménages de l'arrondissement / nombre

ménages de la commune.

Q = 1 -- P

d = marge d'erreur qui est égale à 5 %

En procédant ainsi par arrondissement, un taux

d'échantillonnage de 5 % est appliqué au résultat pour

déterminer le nombre exact de ménages à enquêter par

arrondissement. Le tableau II présente la répartition des

personnes enquêtées par arrondissement.

Tableau II : Répartition des

ménages enquêtés

Arrondissements

|

Nombre de ménages (2002)

|

Echantillon enquêté

|

Taux (%)

|

Adjan

|

992

|

16

|

8

|

Dawé

|

798

|

13

|

6

|

Djigbé

|

747

|

12

|

6

|

Dodji-Bata

|

1667

|

25

|

12

|

Hekanmè

|

1493

|

23

|

11

|

Koundokpoé

|

1225

|

19

|

9

|

Sèdjè-Dénou

|

1037

|

16

|

8

|

Sèdjè-Houègoudo

|

847

|

14

|

7

|

Tangbo-Djèvié

|

1708

|

26

|

12

|

Yokpo

|

770

|

12

|

6

|

Zè

|

2174

|

31

|

15

|

TOTAL

|

13458

|

207

|

100

|

|

Source : INSAE, Enquête de terrain,

2011

Le tableau II montre la répartition par arrondissement

du nombre de ménages, de l'échantillon enquêté et le

taux d'échantillonnage. Au total donc, soit 207 ménages ont

été interrogés sur 13458 que comptent les onze

arrondissements de la commune de Zè. Ce qui représente environ 5

% du nombre de ménages total de la Commune.

2.4. Traitement des données

Les données collectées ont fait l'objet d'une

codification et d'un dépouillement manuel. Elles ont été

traitées à l'ordinateur grâce aux logiciels Word, Excel et

Arc View. Le logiciel Word a été utilisé pour la saisie

des textes, Excel pour le traitement des données et l'élaboration

des graphiques et tableaux et Arc View pour la réalisation des

cartes.

Les données pluviométriques ont

été traitées par Excel pour connaitre le régime

pluviométrique. Les hauteurs mensuelles et la moyenne de pluie sont

exprimées pour la période d'étude choisie. Aussi, elles

ont permis de présenter l'évolution inter mensuelle des

précipitations à Zè de 1965 à 2008.

Les données démographiques ont permis de

connaitre la taille des ménages à enquêter selon le RGPH2.

La connaissance de ces données a permis de faire une

analyse de l'effet de la taille des ménages sur l'usage

croissant des ressources en eau.

Les données socio-anthropologiques, concernant les

ressources en eau de la commune, le mode de gestion utilisé dans la

commune, l'apport de la population dans la gestion des ressources en eau ont

été regroupés dans des diagrammes et

présentés en tableaux.

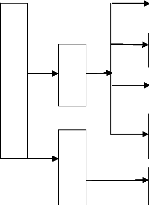

2.5. Analyse des données

La méthode utilisée pour analyser les modes de

gouvernance locale des ressources en eau est le modèle SWOT (Forces,

Faiblesses, Opportunités et Menaces). Il a permis d'identifier les

facteurs physiques, humains et socioéconomiques internes et externes qui

influencent la gouvernance locale des ressources en eau dans la commune de

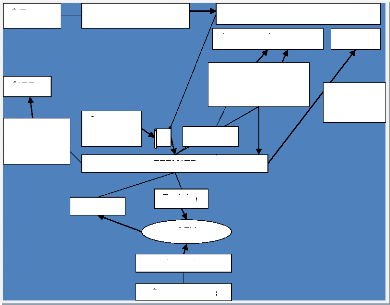

Zè (figure 9).

Cette approche méthodologique a permis d'obtenir les

résultats présentés dans le chapitre III.

Chapitre III : RESULTATS ET SUGGESTIONS

Ce chapitre présente d'une part, l'état des

lieux des ressources en eau de la commune de Zè, d'autre part les

principaux acteurs de la gouvernance locale des ressources en eau, la

gouvernance locale des ressources en eau et enfin, les suggestions pour

améliorer les modes de gouvernance des ressources en eau

utilisées dans la commune de Zè.

3.1. Etat des lieux des ressources en eau de la

commune de Zè

Parmi les communes de l'Atlantique, la commune de Zè a

fait d'énormes progrès dans la fourniture et dans la

réalisation d'ouvrages hydrauliques sur l'ensemble de son territoire

(DDC/ Atlantique-Littoral). Malgré ces progrès, certains

arrondissements ne disposent pas d'ouvrages hydrauliques ; c'est le cas par

exemple de Djigbé, Dodji-Bata, Koundokpoé,

Sèdjè-Dénou, SèdjèHouègoudo,

Tangbo-Djèvié et Yokpo.

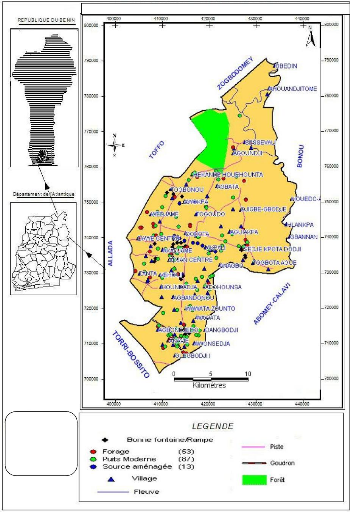

La figure 3 présente les ressources en eau

recensées de la commune de Zè.

Source :

Ministère de l'Energie et de l'eau Réalisation :

Direction Générale de l'Eau

Année 2010

Figure 3: Point des ressources en eau de la Commune de

Zè

L'analyse de la figure 3 montre que les ressources en eau de

la commune sont inégalement réparties dans les arrondissements.

Dans l'ensemble de la commune, les synthèses de l'année 2010

montrent une inégale répartition sur le territoire des points

d'eau. (53) Forages, (87) Puits modernes et (13) Sources

Aménagées. Certains arrondissements disposent sur leur territoire

les ouvrages hydrauliques par contre, d'autres n'en disposent pas. Les

arrondissements de Djigbé et de Sèdjè-Dénou sont

peu couverts en point d'eau alors que Hèkanmè et Zè

disposent assez d'ouvrages hydrauliques. Ceci peut s'expliquer par la mauvaise

politique de répartition des ouvrages hydrauliques et aussi, la position

géographique de certains arrondissements de la commune.

L'irrégularité de la disponibilité des

ressources hydrauliques d'un arrondissement à un autre est

présentée dans le tableau III.

Tableau III : Synthèse de la situation

hydraulique dans la commune de Zè

Arrondissements

|

1 RP bEIFGiRX}EDIIsF

fonctionnels par type

|

Nombre GiAEV

|

Nombre Rampe en panne

|

Nombre GiFPM en

panne

|

Nombre de PM en

panne

|

|

PM

|

SA

|

BF

|

PEA

|

|

3

|

7

|

0

|

3

|

2

|

1

|

0

|

1

|

0

|

DAWE

|

3

|

2

|

0

|

8

|

2

|

1

|

0

|

2

|

0

|

DJIGBE

|

0

|

1

|

0

|

10

|

0

|

0

|

0

|

3

|

0

|

DODJI-BATA

|

7

|

14

|

0

|

24

|

0

|

1

|

0

|

5

|

0

|

HEKANME

|

3

|

6

|

1

|

6

|

2

|

1

|

0

|

0

|

0

|

KOUNDOKPOE

|

4

|

9

|

0

|

29

|

0

|

3

|

2

|

1

|

1

|

SEDJE-DENOU

|

3

|

3

|

0

|

10

|

0

|

1

|

2

|

1

|

2

|

SEDJE- HOUEGOUDO

|

2

|

1

|

0

|

0

|

0

|

0

|

4

|

1

|

0

|

TANGBO-DJEVIE

|

4

|

10

|

0

|

17

|

4

|

2

|

4

|

5

|

3

|

YOKPO

|

2

|

10

|

0

|

7

|

2

|

2

|

0

|

0

|

1

|

ZE

|

5

|

15

|

10

|

26

|

1

|

2

|

8

|

3

|

1

|

|

Source : Enquête de terrain,

2011

Légende : FPM : Forage

équipé de Pompe à Motricité humaine;

PM : Puits Moderne ; SA : Source

Aménagée ; BF: Borne Fontaine ;

PEA : Poste d'Eau Autonome ; AEV : Adduction

d'Eau Villageoise.

L'analyse du tableau III montre que la commune de Zè

dispose de 298 ouvrages hydrauliques dont 50 en pannes. La population utilise

donc 248 points d'eau. Ces ouvrages sont inégalement répartis

dans les arrondissements de la

commune. Les arrondissements tels que Adjan, Dawé,

Djigbé, Dodji-Bata, Koundokpoé, Sèdjè-Dénou,

Sèdjè-Houègoudo, Tangbo-Djèvié et Yokpo ne

possèdent aucune source Aménagée (SA). Le même

constat se fait à Djigbé, Dodji-Bata, Koundokpoé,

Sèdjè-Dénou et Sèdjè-Houègoudo qui ne

disposent pas de PEA. Ceci est dû à une mauvaise vision

d'aménagement et d'implantation des ouvrages hydrauliques. Les habitants

dépourvus d'infrastructures hydrauliques se ruent vers les villages

voisins pour s'approvisionner.

3.1.1. Ressources en eau de la commune de Zè

Les ressources en eau recensées dans les

arrondissements de la commune de Zè sont essentiellement

constituées des eaux atmosphériques, des eaux superficielles et

des eaux souterraines.

1. Les eaux atmosphériques

Elles sont constituées des eaux de pluie en

général. Pour stocker l'eau de pluie, les habitants de la commune

utilisent les jarres, les plastiques et les bassines. Par contre, certains

construisent des citernes pour recueillir l'eau grâce aux

gouttières qui transportent l'eau de pluie de la toiture à la

citerne. La photo 2 montre un ouvrage hydraulique qui sert à stocker

l'eau de pluie.

Photo 2: Citernes à Zè centre et

à Hèkanmè.

Prise de vue : KANHONOU, Juillet

2011

Les citernes ci-dessus sont couvertes de tôles qui

protègent l'eau des déchets mais ne garantissent pas sa

propreté. La profondeur et le diamètre varient en fonction des

moyens financiers dont dispose le propriétaire.

2. Les eaux superficielles

Le réseau hydrographique est très peu

développé dans la commune de Zè. Du sud jusqu'au centre de

la commune des marigots et des bas-fonds s'observent. Entre autre, Havikpa ;

Houégnon ; Tozounmè ; Agbato ; Togbo et Dovinou. Par contre, la

zone Nord de la commune est irriguée par les affluents du fleuve

Ouémé tel que la Sô.

Plusieurs cours d'eau temporaires traversent les

arrondissements de DodjiBata, Yokpo, Zè et Djigbé. Au Nord--Est,

la zone est marécageuse avec des plans d'eau et des marais par endroit

tels à Sèdjè-Dénou,

Sèdjè-Houègoudo, Djigbé, Djigbé-Agué,

Agoundji et Gbodjè. La photo 3 représente deux sources d'eaux

superficielles de la commune de Zè.

(a) (b)

Photo 3 : Tozounmè et Havito, plan

d'eau et source thermale aménagée

à

Hèkanmè.

Prise de vue : KANHONOU, Juillet

2011

La photo 3(a) présente d'une part, un plan d'eau

appelé Tozounmè, très poissonneuse et constitue

également une eau de boisson pour la population environnante. La photo

3(b) quant à elle, est une source thermale aménagée qui

sert de breuvage aux animaux et d'eau de boisson à la

population, mais elle est male entretenue avec assez de boue.

3. Les eaux souterraines

Les eaux souterraines sont mobilisées par les ouvrages

hydrauliques. Ce sont : l'Adduction d'Eau Villageoise (AEV), le Poste d'Eau

Autonome (PEA), les Forages, les puits traditionnels et les puits modernes.

· L'AEV

L'AEV est généralement constituée d'un

forage équipé d'un système de pompage motorisé

relié à un réservoir de stockage et à un

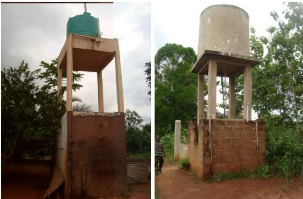

réseau de distribution. La photo 4 est celle d'une AEV.

(a) (b)

Photo 4 : Vue d'une Borne Fontaine à

Adjanhonou et d'une AEV à

Koundokpoé

Prise de vue : KANHONOU, juillet

2011

La photo 4(a) est celle une Borne Fontaine et la photo4(b)

est une AEV. Ces deux ouvrages sont des AEV ; elles sont des points d'eau

public, qui desservent les habitants qui n'ont pas de pompes ou de branchement

privé et dont l'effectif atteint 250.

· Le PEA

Le PEA est constitué d'un forage ou d'un puits

à grand diamètre équipé d'un système de

pompage motorisé relié à un réservoir de stockage.

La photo5 présente un PEA.

|

|

|

|

|

|

|

Réservoir de stockage

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cabine de pompage

motorisé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Photo 5 : Vue d'un Poste d'Eau Autonome

à Koundokpoé.

Prise de vue : KANHONOU,

juillet 2011

La photo5 est celle d'un PEA de Koundokpoé,

destiné au minimum à 1000 personnes (PADEAR, 2008). Le PEA

ci-dessus est mal entretenu avec assez d'herbes aux alentours ; ceci montre une

négligence du gestionnaire.

· Les forages

Le forage est un trou de petit diamètre (10 à

30cm) creusé dans le sol et qui arrive jusqu'à l'eau (PPEA,

2010). La photo 6 présente un Forage équipé de Pompe

à Motricité Humaine.

Photo 6: Vue d'un Forage équipé

d'une Pompe à Motricité Humaine

à

Guékoumèdé.

Prise de vue : KANHONOU,

2011

Le Forage équipé d'une Pompe à

Motricité Humaine est la solution retenue dans une localité

lorsque la population à desservir atteint 250 habitants. Sur cette

photo, on peut voir un enfant s'amuser avec la pompe, ce qui peut être la

cause des nombreux ouvrages non fonctionnels observés dans certains

arrondissements de la commune.

· Les puits traditionnels

Les puits traditionnels recensés dans la commune sont

peu profonds et ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de couvercles

mais servent souvent de boisson dans la plupart des villages. Chaque village

possède un puits traditionnel et sa gestion est concertée. La

photo 7 est celle d'un puits traditionnel.

Photo 7 : vue d'un puits traditionnel dans le

village d'Aïfa

Prise de vue : KANHONOU,

juillet 2011

· Les puits modernes

La plupart des habitants de la commune de Zè utilise

l'eau de puits moderne pour leur besoin. La photo 8 est celle d'un puits

moderne.

|

|

|

|

|

|

|

|

Poteau

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Poulie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Treuil munide corde

|

|

|

|

|

|

|

|

Margelle

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La clôture

|

|

|

|

|

|

|

Photo 8: Vue d'un Puits Moderne à

Akadjamè

Prise de vue : KANHONOU, juillet

2011

Les puits modernes de Zè comme l'indique la photo 8

sont équipés d'une trappe et d'un treuil muni d'une corde aux

deux extrémités sur laquelle est fixé un seau. Le

système permet de faire descendre le seau vide en même temps que

l'on remonte un seau plein d'eau.

3.1.2. Usages par type de ressources en eau

La population de la commune de Zè utilise les ressources

en eau à de diverses fins.

· Usage des eaux

atmosphériques

L'eau de pluie est utilisée dans les activités

ménagères à savoir : la lessive, la toilette, la cuisine

et la lessive.

Sur les 207 ménages enquetés, 89 disposent

d'une citerne et recueillent l'eau de pluie. Tous les 50 agriculteurs

interviewés utilisent les eaux de pluies conservés dans des

citernes.

Il n'existe pas d'industries dans la commune de Zè.

Les unités de transformations disponibles sont pour la plupart, des

associations de femmes qui s'occupent de la transformation du manioc en gari et

tapioca, de l'ananas en jus d'ananas et de la noix de palme en huile rouge.

Elles utilisent donc de l'eau de citerne pour laver et mettre au propre le

manioc ou la noix de palme. Certains particuliers vendent l'eau pour

alléger les peines de la population, rapprocher les points d'eau dans

leur village et pour augmenter également leur revenu financier en

construisant des citernes dans leur maison pour alimenter les habitants qui

sont éloignés des Bornes Fontaines.

· Usages des eaux superficielles

Le paysan africain est impuissant de retenir, de

préserver, d'utiliser avec précaution l'eau de pluie

tombée sur sa terre au bénéfice des plantes, des cultures,

de la mettre en réserve pour en disposer durant les périodes

sèches (Chleq et al, 1997).

Les cultures au Bénin sont exposées aux

aléas climatiques (MEPN, 2008). Le paysan attend le début de la

saison pluvieuse pour commencer à cultiver ; s'il n'y a pas de pluie,

les cultures sont exposées à la sécheresse. La frange de

la population interviewée constituée d'agriculteurs estime

qu'elle souffre énormément du manque d'eau en saison

sèche. Ils puisent dans les marigots ou les cours d'eau qu'ils utilisent

pour arroser leurs champs d'ananas ou de manioc.

Sur les 207 ménages enquêtés, 15,46 %

utilisent les eaux superficielles, soit un total de 32 ménages. Parmi

ces ménages, certains utilisent les eaux superficielles pour leur besoin

domestique.

Par contre, d'autres irriguent leur champ en se servant des

sillons et des billons. Dans les régions d'Awokpa, Djigbé,

Houedota, Sèdjè-Dénou et

SèdjèHouègoudo, la production rizicole et le

maraîchage se font dans les bas-fonds. Mais la non maîtrise de

l'eau dans les casiers emporte très souvent les cultures. La photo 9

montre un champ irrigué.

Photo 9 : Vue d'un champ irrigué

à Adjan

Prise de vue : KANHONOU, juillet

2011

La plupart des paysans de l'arrondissement d'Adjan

installé à côté des cours d'eau irriguent leur champ

pour mieux faire face aux intempéries climatiques.

La pisciculture est aussi pratiquée dans des trous

à poisson non encore aménagés à Houéhounta.

Deux Organisations Non Gouvernementale telles que l'Association Huma-Nature et

l'Association pour la Santé et l'Education installées à

Zè, font à part la vente de l'eau, le jardinage et aussi la

culture du manioc à proximité de leur point d'eau.

· Usage des eaux souterraines

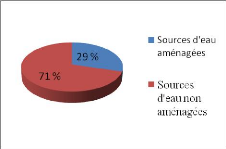

Sur les 207 ménages enquêtés, 147

utilisent les sources d'eau non aménagées (les citernes et les

puits traditionnels) pour satisfaire les besoins tels que : la boisson, la

cuisine, la toilette et la lessive, soit un pourcentage de 71 %.

Par contre, les 60 restants, soit 29 % de

l'échantillon utilisent les sources d'eau aménagées (les

PEA, les AEV, les Forages, les Puits Modernes et les Bornes Fontaines) pour la

boisson et la cuisine. La plupart d'entre eux exprime des doutes sur la

qualité de l'eau qu'elle boive car la majorité de ces

ressources

telles que les puits traditionnels n'est pas

protégée. La figure 4 présente la fréquence

d'utilisation des sources d'eau aménagées et celle des sources

d'eau non aménagées.

Figure 4: fréquence d'utilisation des

eaux souterraines pour les usages

domestiques

Source :

Enquête de terrain, 2011

L'analyse de la figure 4 révèle que parmi les

enquêtés, 71 % continuent d'utiliser l'eau des sources non

aménagées pour les usages domestiques pendant que 29 % utilisent

les sources aménagées pour ces mêmes usages. Ceci peut

être à la base de maladies hydriques liées aux microbes

contenus dans ces eaux qui ne sont pas couvert pour la plupart. La mauvaise

gestion des ressources en eau de la part des sages de la localité et le

non respect des règles par la population sont aussi à la base de

l'abandon des ouvrages et des pannes fréquentes. L'entretien des points

d'eau et des ouvrages est nécessaire pour limiter ces risques.

Le commerce de l'eau est assuré par des particuliers,

des associations et des fermiers qui se portent volontaires ou sont

désignés pour la vente. La plupart de ces particuliers vendent

l'eau à un prix beaucoup plus inférieur qu'à celui des

fontainiers (prix fixé par la commune). Pour les particuliers, le prix

de vente du bidon d'eau de 25 litres est soit à 15 FCFA ou à 20

FCFA alors que la même quantité d'eau est vendue par le fontainier

à 25 FCFA. La photo 10 présente des châteaux d'eau

privés à Goulo et Havikpa.

(a) (b)

Photo 10: Châteaux d'eau privés

à Goulo et Havikpa

Prise de vue : KANHONOU,

2011

Les châteaux d'eau ci-dessus sont en matériau

précaire (plastique), photo 10(a) et définitif

(béton), photo 10(b). Ils servent à alimenter le

propriétaire et la population en eau potable. Ils sont munis d'un

réservoir dans lequel l'eau est stockée et vendu selon le prix

fixé par le vendeur.

3.1.3. Variation saisonnière des ménages aux

ressources en eau

· En saison pluvieuse

L'utilisation des ressources en eau et des ouvrages

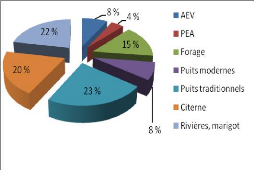

hydrauliques varie d'une saison à une autre. La figure 5 présente

l'affluence des ménages aux sources d'eau en saison pluvieuse dans la

commune de Zè.

Figure 5: Répartition de l'usage des

ressources en eau en saison pluvieuse

dans la commune de

ZèSource : Enquête de

terrain, 2011

L'analyse de la figure 5 montre qu'en saison pluvieuse l'eau

est abondante dans les rivières, marigots, citernes et puits

traditionnels avec un taux d'utilisation respectif de 23 %, 20 % et 22 %.

Tandis que pendant la même période le taux d'utilisation des AEV,

PEA, des forages et des puits modernes est respectivement 8 %, 4 %, 15 % et 8

%. Le constat fait est qu'en saison pluvieuse, les eaux souterraines sont

abandonnées au profit des eaux atmosphérique et superficielle.

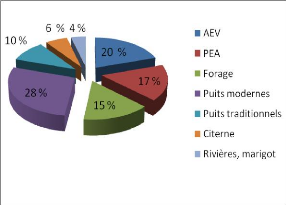

· En saison sèche

Pendant la saison sèche, c'est le

phénomène contraire qui s'observe aux sources d'eau de la commune

de Zè. Les eaux superficielles et atmosphériques tarissent et on

assiste à une concentration de la population dans les sources d'eau

souterraines. La figure 6 présente l'affluence des ménages aux

sources d'eau en saison sèche dans la commune de Zè.

Figure 6 : Répartition de l'usage des

ressources en eau en saison sèche dans

la commune de

ZèSource : Enquête de

terrain, 2011

De l'analyse de la figure 6, il ressort que pendant la saison

sèche, la population se rue beaucoup plus sur l'eau de forage (15 %),

les puits modernes (28 %), les AEV (20 %) et les PEA (17 %). Par contre, les

citernes (6 %), les rivières, marigots (4 %) et les puits traditionnels

(10 %) sont peu fréquentés pendant cette saison. En cette saison

sèche, les sources d'eau atmosphérique et superficielle tarissent

; ceci explique le pourcentage faible observé au niveau de ces ouvrages.

Cette ruée a pour conséquence la forte pression sur l'utilisation

des ouvrages hydrauliques avec les pannes fréquentes et l'abandon

à l'état neuf de certains ouvrages hydrauliques (ONG-AERAMR,

2011).

3.1.4. Modes de gestion des ressources en eau

Il existe en général (04) quatre modes de

gestion des ressources en eau au Bénin : le contrat tripartite ; le

contrat production-distribution ; le contrat Association de Consommateurs et le

contrat fermier.

Parmi ces modes, le contrat fermier est le mode de gestion

utilisé dans la commune de Zè. Dans ce mode de gestion, les

consommateurs n'ont pas de rôle direct et ne sont pas constituée

en association. La commune signe un contrat

d'affermage directement avec un opérateur privé

(fermier). Le fermier à plusieurs rôles qui sont :

· exploiter les ouvrages et vendre l'eau aux consommateurs

à un tarif fixé par le contrat ;

· assurer le fonctionnement, l'entretien courant et la

maintenance du système ;

· verser, au démarrage du contrat, une caution sur

le compte « Eau » de la commune ;

· verser une redevance pour le renouvellement et les

extensions à la commune assise sur le nombre de m3 produit et

verser une redevance au budget communal ;

· éventuellement, verser une redevance dans le

cadre de la loi sur l'eau.

Dans ce mode, c'est la commune qui à la charge du

renouvellement du système de pompage et de réalisation des

extensions éventuelles. La plupart des personnes enquetées sur le

contrat fermier actuellement utilisé, estime qu'il serait mieux que le

conseiller technique de la mairie revoie le mode de gestion en associant la

population à la base puisqu'elle ne l'est pas. Etant donné que le

mode de gestion est en début d'application, la mairie quant à

elle, estime que le contrat fermier est meilleur et plus rentable. La figure 7

présente le contrat fermier dans la commune de Zè.

Redevance au m3 produit

GIRE

S-Eau

Recettes

Appui, suivi, contrôle

Contrat d'affermage

Consommateurs

FERMIER

Achètent l'eau

Exploite

AEV

Caution

Redevance au m3 pour renouvellement et

extensions

Compte spécifique Eau

Commune de Zè

Redevance au m3

Budget

Figure 7 : Contrat fermier :

Délégation par la commune à un fermier Source

: PADEAR, 2008

L'analyse de la figure 7 révèle que dans le

contrat fermier, le Service-Eau (S-Eau) assure seulement l'appui, le suivi et

le contrôle de l'eau dans la commune. La commune étant le maitre

d'ouvrages des points d'eau, signe avec le fermier un contrat d'affermage. Le

fermier à son tour, paie une caution sur la redevance au m3

pour les renouvellements et les extensions dans le compte spécifique que

la mairie réserve à « l'eau ». Il paie aussi une

redevance au m3 produit dans le cadre de la loi sur l'eau : «

l'eau paye l'eau » à la GIRE. Lorsqu'il s'acquitte de ces cautions,

il exploite les adductions d'eau villageoise et collectent les fonds de la

vente d'eau achetée par les consommateurs. Les recettes issues de la

vente serviront à l'entretien de l'ouvrage et à payer

périodiquement les redevances.

3.1.5. Problèmes du mode de gestion des ressources

en eau

Il appartient à la commune de déléguer la

gestion des ouvrages d'eau ; elle choisit le type de délégation

qui lui semble convenir le mieux à chaque point

d'eau. Il existe deux types à savoir : la

délégation à un représentant de la commune et la

délégation à un opérateur privé. Le

délégataire peut gérer un ou plusieurs points d'eau.

(PADEAR, 2008).

Le Gontrat fermier en vigueur dans la commune de Zè,

présente certaines failles qui se résument comme suit :

- la gestion communautaire à l'état actuel ne

rassure pas la pérennité du service de fourniture de l'eau

potable aux populations de la commune de Zè ;

- comptes-rendus de gestion insuffisants, démocratie

interne biaisée, fréquence de conflits internes entre

responsables gestionnaires ou du fait de prétendants à la gestion

;

- le coût de fonctionnement des Associations d'Usagers

de l'Eau Potable est trop élevé par endroit, de telle sorte que

la rentabilité des AEV est menacée de ce seul fait ;

- le type d'énergie utilisé (groupe

électrogène, ou abonnement à la société

béninoise de l'énergie électrique) ; et la consommation

par tête de personne de l'eau potable sont, tout de même, autant

d'autres facteurs qui influencent négativement la rentabilité des

AEV.

Get ensemble de constats collabore les idées de Janique

(2003) lorsque ce dernier déclare : « l'idée qu'un

comité villageois reviendrait moins cher qu'un opérateur

privé en charge de la gestion des mêmes équipements

hydrauliques tient parfois du mythe : détournements financiers,

difficultés à gérer les équipements de

manière professionnelle ou à investir pour d'éventuelles

extensions, manque de disponibilité liée au

bénévolat imposé aux membres du comité,

voilà autant de facteurs de risques pour le développement des

projets selon les modalités prévues à l'origine et donc de

possibilités de surcoût ».

Au vu de tout ceci, l'étude propose de repenser la

stratégie en priorisant l'option professionnelle des gestionnaires d'eau

avec une association concertée de la population locale.

3.1.6. Projection de la population de Zè face aux

besoins en points d'eau

Le tableau IV présente la projection de la population de

Zè.

Tableau IV : Projection de la population de

Zè face à ses besoins en point d'eau de 2010 à 2015

|

Arrondissement

|

Population 2010

|

Besoins

2010

|

Population 2011

|

Besoins 2011

|

Population 2012

|

Besoin

2012

|

Population 2013

|

Besoins

2013

|

Population 2014

|

Besoins

2014

|

Population 2015

|

Besoins

2015

|

|

Adjan

|

7008

|

28

|

7206

|

29

|

7410

|

30

|

7620

|

30

|

7836

|

31

|

8057

|

32

|

|

Dawé

|

4788

|

19

|

4924

|

20

|

5063

|

20

|

5206

|

21

|

5353

|

21

|

5505

|

22

|

|

Djigbé

|

4589

|

18

|

4719

|

19

|

4852

|

19

|

4990

|

20

|

5131

|

20

|

5276

|

21

|

|

Dodji-Bata

|

11401

|

46

|

11724

|

47

|

12055

|

48

|

12397

|

50

|

12747

|

51

|

13108

|

52

|

|

Hèkanmè

|

10201

|

41

|

10490

|

42

|

10787

|

43

|

11092

|

44

|

11406

|

46

|

11728

|

47

|

|

Koundokpoé

|

8160

|

33

|

8391

|

34

|

8628

|

35

|

8873

|

35

|

9124

|

36

|

9382

|

38

|

|

Sèdjè-Dénou

|

6871

|

27

|

7065

|

28

|

7265

|

29

|

7471

|

30

|

7682

|

31

|

7900

|

32

|

|

Sèdjè-Houègoudo

|

6033

|

24

|

6204

|

25

|

6379

|

26

|

6560

|

26

|

6745

|

27

|

6936

|

28

|

|

Tangbo Djèvié

|

12006

|

48

|

12346

|

49

|

12695

|

51

|

13054

|

52

|

13424

|

54

|

13804

|

55

|

|

Yokpo

|

6238

|

25

|

6415

|

26

|

6596

|

26

|

6783

|

27

|

6975

|

28

|

7172

|

29

|

|

Zè

|

13735

|

55

|

14124

|

56

|

14523

|

58

|

14934

|

60

|

15357

|

61

|

15792

|

63

|

|

Total

|

91030

|

364

|

93606

|

374

|

96255

|

385

|

98979

|

396

|

101780

|

407

|

104661

|

419

|

Source : INSAE / AERAMR/

Enquête de terrain, 2011

Pt P0 (1 r)t Avec :

Pt Population de l'année T1 ; P0

Population de l'année T0 ; r : Taux

d'accroissement de la population ; t : Nombre d'année

séparant T0 et T1.

D'après les résultats du tableau III, la commune

de Zè dispose de 248 points d'eau en 2011 pour une population de 93606

hbts alors que la commune a besoin de 374 points d'eau pour satisfaire ses

besoins. La population évolue de façon exponentielle alors que

les points d'eau ne sont pas construits en fonction de l'évolution de la

population. L'analyse du tableau IV montre la projection de la population de la

commune de Zè sur une période de (05) cinq ans en fonction de ses

besoins en point d'eau. Plus la population évolue plus les besoins en

points d'eau évoluent alors que les points d'eau ne sont construits que

périodiquement. En 2012 donc, pour une population de 96255 hbts il faut

385 points d'eau et pour une population de 104661 hbts il faut 419 points d'eau

en 2015. Si les manques en points d'eau persistent d'ici 2015, la commune de

Zè aura de nombreuses difficultés pour satisfaire sa population

en eau.

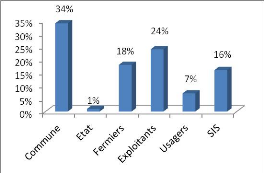

3.2. Acteurs de la gouvernance locale des ressources en

eau de Zè

Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion et dans la

gouvernance des ressources en eau dans la commune de Zè. Ce sont :

l'Etat, la Commune, les Structures d'Intermédiation Sociale et les

partenaires du développement, le fermier, l'exploitant et la population

locale.

1. Etat

L'Etat, à travers le Ministère de l'Energie et

de l'Eau, la Direction GénéraleEau et ses services

déconcentrés, exerce plusieurs rôles selon le guide

à l'usage des communes dans l'approvisionnement en eau dans une commune.

Entre autre, il définit la politique nationale du secteur de l'eau et

veille sur sa mise en oeuvre, assure l'orientation et la coordination des

actions des partenaires externes dans le secteur de l'eau.

L'article 1er de la loi 2010-044 du 21 Novembre

2010 sur l'eau en république du Bénin dit que : « Toute

personne a le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et

a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection

de l'environnement et à la conservation des ressources

naturelles en général, en l'occurrence l'eau ».

Ainsi, il apporte un appui conseil aux communes et aux autres