|

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS

*************

UFR DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

****************

SECTION DE GEOGRAPHIE

************

Option:

ENVIflONNLMLNT

|

Une zone maraîchère en crise au nord du Sénégal

: le Gandiolais et le Toubé dans la communauté rurale de Gandon

|

Présenté par : Papa Daouda DIOP

Sous la direction de : Année universitaire :

Géraud MAGRIN Géographe

Avec le concours de GIRARDEL

GIRARDEL / U.G.B. CIRAD-TERA 2004/2005

2

DEDICACES

Nous dédions ce travail :

À feu Papa Balla et feue Maman

Bintou Diop, pour leur affection et leur soutien sans faille. Sources

éternelles d'amour sincère, votre fils jure de rester à

jamais votre chantre. Certes, je n'ai pas eu la chance et le bonheur de vivre

longtemps auprès vous. Mais sachez que je suis fier de vous. Je prends

en témoin mes frères et soeurs de l'oeuvre que vous avez

laissée derrière vous pour que la famille reste toujours unie.

Ce travail est aussi dédié à tous ceux qui

ont toujours cru à notre réussite. On pense à :

- nos soeurs Fatou, Anta et Binta Thiam1 (pour son

soutien sans faille depuis mes premières années universitaires)

;

- nos frères Amadou, Djiby, Moussé Bar, Ibrahima,

leurs épouses et leurs enfants;

- Badara, Magatte, Masse, Khalifa, Abdou ;

- notre Tante Fatou Mbaye et à toute sa famille. Cette

grande dame ne cessera jamais de marquer nos années passées au

lycée. Chez elle, on était plus que son propre fils. Dieu nous

est témoin.

Au nom de vous tous, nous dédions ce travail à

tous ce qui, de près où de loin, ont contribué à

notre formation.

Nous dédions ce travail à :

- nos amis et frères d'enfance Thiouna Bâ, Aba

Diop, Aïda Diop, Cheikh Diop, Daouda Diop, Masse Diop, Momar Talla Diop,

Rokhaya Mbaye, Moussa Sène, Mamadou Wade et à tous les

frères « Entente ».

- tous les camarades de promotion et aux étudiants

résidents du G6C et du bloc C (village J). - à nos amis et

frères étudiants Madièyna Bakhoum, Papy Barry, Diaé

Camara, feu Patrick Coly, Nassirou Dicko, Cheikh Diop, Souleymane Diop, Betty

Diouf, Ousmane Bitèye Diouf, Kadiata Gaye, Marie Ndao, Timack Ngom,

Aïssatou Sène, Jean Christophe Sagna, ... Qu'ensemble nous

réussissons. Amen !

1 Employée du CROUS à l'agence comptable

particulière (A.C.P.)

3

REMERCIEMENTS

Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce ce que nous

avons eu l'honneur et le bonheur de connaître dans notre vie des

formateurs de qualité. De l'école primaire à

l'université en passant par le collège et le lycée, que

tous nos enseignants trouvent ici nos remerciements.

Nous accordons une mention spéciale à celui qui

nous a enseigné la meilleure méthode de raisonnement et de

travail que nous n'avons jamais connue, nous voulons citer notre directeur de

mémoire Géraud Magrin. Il faut dire combien dans cette recherche

nous lui sommes redevables pour sa disponibilité, son appui scientifique

et la rigueur méthodologique apportées, malgré ses

multiples contraintes.

Sans l'existence préalable d'une formation de

qualité reçue dès nos premiers pas à

l'université et sans le concours précieux d'un certain nombre de

personnes, ce travail ne serait peut-être pas réalisé.

Ainsi, nous tenons à remercier particulièrement :

- Les enseignants de la section de géographie notamment

: Adrien Coly, André D'Alméida, Mouhamadou Maouloud

Diakhaté, Oumar Diop, Serigne Modou Fall, Cheikh Sarr, Sidy Mouhamed

Seck, Boubou Aldiouma Sy, Cheikh Samba Wade, auxquels nous exprimons notre

profonde gratitude.

- Le personnel élu du conseil rural de Gandon, les

agents des services techniques spécialisés, les membres du

comité de développement local, les membres des organisations

communautaires de base ciblées qui ont bien voulu nous aider à

obtenir des informations, parfois embarrassantes, sur lesquelles repose tout le

travail.

- Les camarades avec qui nous avons travaillé sur le

terrain : Haby Bâ Der, Maïmouna Diallo, Ibrahima Diatta, El hadj

Malick Thioune et à toute l'équipe du GIRARDEL,

particulièrement à Aminata Camara, qui n'a ménagé

aucun effort pour la réussite de ce travail.

4

SOMMAIRE

INTRODUCTION 5

Première partie : Le Gandiolais et le

Toubé, un cadre physique et humain, favorable à

l'activité agricole 16

Chapitre I : Caractéristiques du milieu physique et

dynamique du secteur agricole dans le

Gandiolais et le Toubé 17

Chapitre II : Données socio-économiques et

systèmes de productions agricoles dans le

Gandiolais et le Toubé 29

Deuxième partie : Facteurs explicatifs de

l'évolution et des contraintes des systèmes de

production agricole dans le Gandiolais et le Toubé

43

Chapitre I : Dynamiques des systèmes de production

agricoles 44

Chapitre II : Quelques contraintes liées aux

systèmes de productions agricoles du

Gandiolais 79

.

Troisième partie : Quelles perspectives pour

l'agriculture du Gandiolais ? 91

Chapitre I : Stratégies à adopter pour

atténuer les problèmes de l'agriculture du

Gandiolais 92

Chapitre II : Quelques orientations possibles pour un

développement agricole durable 104

CONCLUSION 112

5

INTRODUCTION

Dans les pays sahéliens, où le premier facteur

de production est l'eau, sévissent de graves situations de

sécheresse entraînant d'importantes pénuries de

denrées alimentaires. Depuis la fin des années 1960, le

déficit hydrique est constant. Les pluies sont insuffisantes, viennent

trop tard, s'arrêtent trop tôt ou parfois s'interrompent trop

longtemps. La sécurisation de l'alimentation en eau est donc, sans

doute, l'élément qui pourrait offrir les meilleures

possibilités d'augmentation des productions agricoles. L'agriculture

traditionnelle, caractérisée par un outillage rudimentaire, se

trouvait jusqu'au début des années 1970 en équilibre avec

les besoins locaux. Aujourd'hui, elle ne parvient plus à assurer la

sécurité alimentaire. Les rendements, particulièrement

vivriers, ont globalement peu évolué au cours des trois

dernières décennies et les augmentations de production ne sont,

le plus souvent dues qu'à un accroissement des surfaces

cultivées. Cet accroissement est lié soit à la mise en

valeur des terres marginales, peu favorables à l'exploitation agricole,

soit à la réduction du temps de jachère.

L'équation reste aujourd'hui de se demander comment

augmenter la production agricole, transformer l'agriculture traditionnelle en

une agriculture moderne tout en permettant qu'un équilibre existe entre

les besoins humains et les ressources offertes par le milieu naturel. Il s'agit

également de se demander comment faire pour que les systèmes de

production agricole basés sur les cultures itinérantes soient

compatibles avec le maintien de la fertilité des sols.

Dans un souci d'accroissement de la production agricole,

depuis la fin des années 1960, l'Etat du Sénégal, par

l'entremise de la SAED (Société Nationale d'Aménagement et

d'Exploitation des terres du Delta du Sénégal et des

Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé),

a orienté les pratiques agricoles du Delta vers d'autres systèmes

de culture : cultures irriguées et cultures maraîchères qui

viennent s'ajouter sur les cultures de décrues qui s'y

développaient déjà. Le Delta du Sénégal

s'étend sur 150 kilomètres de Richard Toll à l'embouchure

du fleuve Sénégal. Dans le Delta, où les systèmes

de production agricole ont subit de profondes mutations à cause de la

sécheresse, la main-mise de l'homme sur le milieu se manifeste souvent

par une série de dégradation : pression forte sur les surfaces

agricoles utiles, coupe abusive des espèces végétales

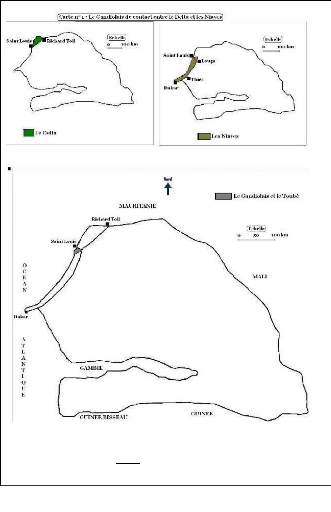

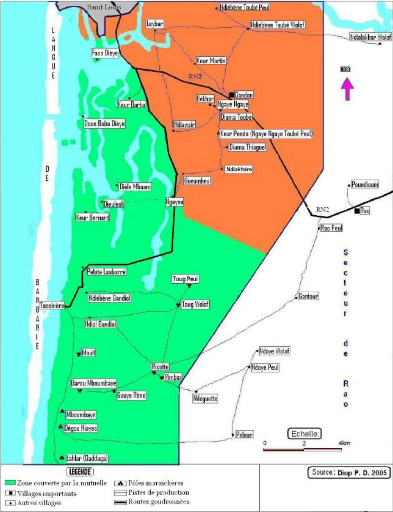

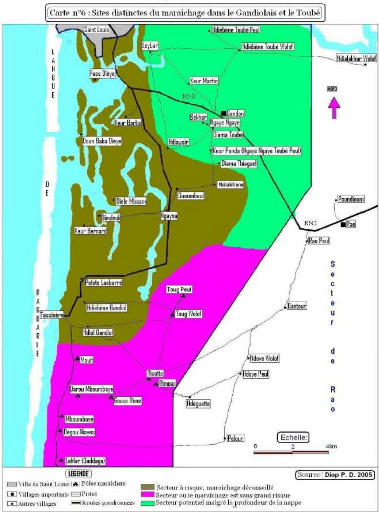

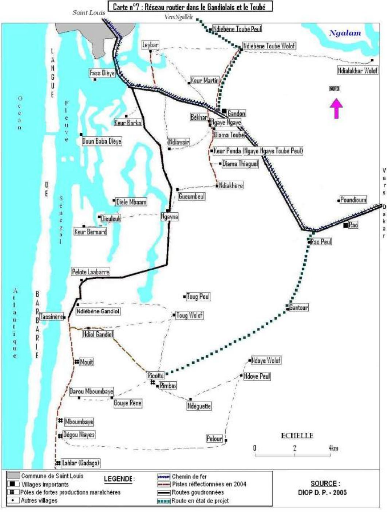

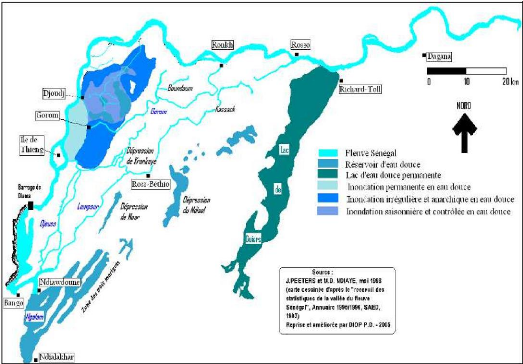

favorisant la dynamique éolienne. Le Gandiolais et le Toubé (voir

carte n°1) qui occupent l'extrémité Sud du Delta du

Sénégal, se présente comme un exemple.

Source : Diop P. D. - 2005 -

6

7

Situés au Nord-Ouest du Sénégal, le

Gandiolais et le Toubé sont également une partie

intégrante de la zone des Niayes, dont ils occupent

l'extrémité septentrionale. Cette situation, de contact entre le

Delta et les Niayes, leurs confère une particularité

géographique, longtemps favorable à la production

maraîchère.

La région des Niayes s'étend en bordure du

littoral de la presqu'île du Cap-vert jusqu'au Sud de Saint Louis, au

niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Elle est

constituée d'une série de dépressions inter dunaires qui

s'étale en arrière de la côte. « Les Niayes proprement

dites correspondent à des lacs asséchés et à des

vallées anciennes où la nappe phréatique affleure. Dans

les Niayes, près de 57% des exploitations maraîchères se

développent sur les versants sableux ». (Ouatara D., 1989 : 2).

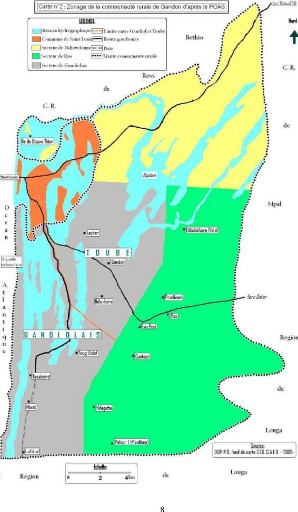

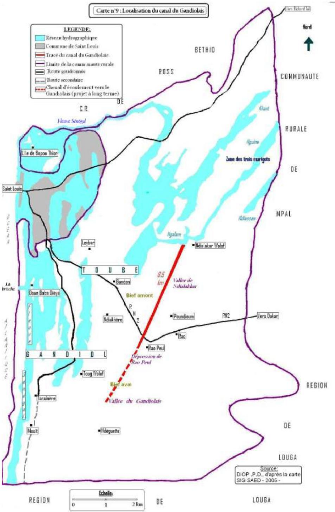

Dans son premier Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols

(POAS) élaboré par la SAED, la communauté rurale de

Gandon, avec une superficie de 560 km2, compte 81 villages et 25

hameaux, répartis en quatre zones (voir carte n°2),

caractérisées chacune par une particularité agricole : le

secteur de Rao occupe le Sud-est de la communauté rurale. Dans cette

zone, la culture sous pluie et l'élevage sont les principales

activités ; au Nord-est, c'est la zone de Ndiawdoune, où on

pratique les cultures irriguées, les cultures de décrues et un

peu de maraîchage ; le secteur de Toubé est situé à

l'ouest. Il abrite les cultures sous pluies et un peu de maraîchage, et

enfin, au Sud-ouest c'est la zone du Gandiolais, située sur le littoral.

C'est une zone, qui est réputée être un secteur de

maraîchage par excellence. La communauté rurale de Gandon est

limitée au Nord par la communauté rurale de Ross Béthio,

à l'Ouest par l'océan atlantique et la commune de Saint Louis,

à l'Est par la communauté rurale de Mpal, au Sud et au Sud-est

par les communautés rurales de Sakal et de Keur Momar Sarr

(région de Louga).

La zone du Gandiolais et de Toubé compte 35 villages

(18 villages dans le Gandiolais et 17 villages dans le Toubé) et

plusieurs hameaux, dont certains sont rattachés au village le plus

proche. Elle couvre une superficie de 350 km2, soit 65% sur les 560

km2 de la communauté rurale. Cette zone est

particulièrement frappée par une concentration de sel sur les

sols (35 g/l). La région est caractérisée par une

série de dépressions inter dunaires qui va de la côte vers

le continent et constitue une importante zone de maraîchage. Par sa

position estuarienne, la zone est soumise sur le plan hydrologique à

l'influence directe du fleuve Sénégal. Elle

bénéficie également d'un important réseau

hydrographique : le Ngalam, la cuvette de Gueumbeul, située à une

quinzaine de kilomètre au Sud de Saint Louis et plusieurs autres

mares.

fcat e I%'2:Zonaga de 4a oumn minaute rtirale co

Gatlünn d'apr 1w PO/LS:

HEIL

Reibto

77

·l +

Riic' 1

·

·f.

·

C. R

·

i

·

·

i r

·

t *

t it

i ~

· 'r

f* *;...a

4lC

deBa:11Th 'I

i

i#*...... * ...:

L1n

· 1.6

·

r

·

Ll

L

q Lr L.

VreklÎJr'

·

· J:

E.

·

n lig ~~;~j

Loup

Tam

KIP PL. Fend de !mite n.C. SA1.a

· MOS

·

Ittgioit

Loup

4f[

W ail

2

Ia

8

i

·

i

·

P'r--1 Lai lit rLilt (.1

Tomikr

Cn ijwur Jr SABI IanMr--1 Lratr itnickr.7p4r

E] fCttI Ç ôr i~likianLlmur4.. ~l't tr

jr4trorn ik- ilr.) ' ' iZ I]wIru

fi'Hiii rr11Lt YIrJ .

~e rfnwr do S,nndinlnn

9

PROBLEMATIQUE

La population du Gandiolais a une longue tradition

maraîchère. Durant la période de la colonisation, le

Gandiolais produisait toutes sortes de productions destinées à la

population européenne qui vivait à l'époque à Saint

Louis : la patate douce, le manioc, le haricot, le niébé, le

béréf, la pomme de terre, le piment, la tomate (Bonnardel R.,

1992 : 200). Les produits étaient aisément écoulés

sur les marchés de la capitale coloniale (Saint Louis). A

côté de l'activité agricole se développait la

pêche maritime et continentale, l'extraction du sel et l'activité

pastorale.

A partir des années 1970, en raison d'un cycle de

sécheresse qui persiste et de multiples contraintes

socio-économiques, la population du Gandiolais se spécialise aux

cultures maraîchères, particulièrement dans la production

d'oignons. Une spécialisation imputable à la dégradation

des eaux et des terres par la remontée saline, à l'abondance des

produits maraîchers venus d'autres localités, à

l'émergence du marché national au déclin du marché

local. A ceux-là, s'ajoutent l'ouverture du barrage de Diama en 1986 et

de la nouvelle embouchure en 2003 qui, tout rendant les terres du Gandiolais et

de Toubé impropres à l'exploitation agricole, accroissent la

concentration de la salure dans les sols et les nappes du sous-sol. Avant la

mise en place du barrage, les crues du fleuve Sénégal

enregistrées à Saint Louis, avec un régime tropical

caractérisé par une crue de juillet à octobre et un

étiage de novembre à juin, étaient liées aux pluies

enregistrées dans le haut bassin en amont de Bakel. La décrue

commençait dès que les pluies diminuaient et s'échelonnait

de novembre jusqu'en mai. C'est pendant cette période de décrue

que se produisait l'intrusion de l'eau de mer, la langue salée qui,

avant la mise en eau du barrage de Diama, pouvait remonter le fleuve sur

environ 200 km en amont de Saint Louis, rendant ainsi impropres les terres du

Delta et du Gandiolais. C'est dans ce contexte qu'a été

créé le barrage, situé à 27 km au nord de Saint

Louis. Il a pour rôle d'arrêter la remontée de la langue

salée dans sa partie amont et d'y créer un lac de retenu en eau

douce. En revanche, dans sa partie avale, où se situe la

communauté rurale de Gandon, le barrage de Diama accroît la

concentration de la salure dans les sols et les nappes du sous-sol.

La nouvelle embouchure, ouverte sur la langue de Barbarie,

durant la nuit du 3 au 4 octobre 2003, favorise une entrée brutale des

eaux salées après le retrait des eaux de crue. Elle a pour

objectif, d'après le service régional de l'Hydraulique, de

préserver la ville de Saint Louis

10

des inondations (Diop I. : communication orale)2.

Cette brèche (ou canal de délestage) fait l'objet de plusieurs

interrogations sur l'avenir de la gestion de l'environnement local,

particulièrement sur les cultures littorales dans la langue de Barbarie

et sur le maraîchage dans le Gandiolais (Diatta I., 2004 : 63).

Dans le Gandiolais, la nappe phréatique

présente de l'eau douce dans la partie orientale, sur les dunes rouges.

En revanche, elle se dégrade dans la partie occidentale proche de la

côte avec une minéralisation allant jusqu'à 2,5 g/l.

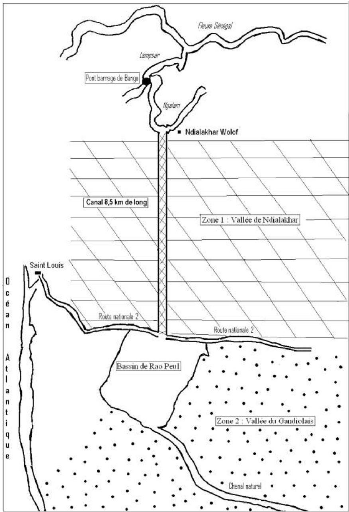

Cependant, la réalisation du canal du Gandiolais (travaux en cours) pour

réalimenter le bassin de Rao Peul au Sud-Ouest et la vallée du

Gandiolais pourrait favoriser la désalinisation des terres du Gandiolais

(Bâ H., 2005 : 95).

Le maraîchage, qui est la principale activité

agricole de la zone, bénéficie d'un microclimat favorable

à la production agricole, d'une nappe phréatique peu profonde sur

le littoral (moins de 3m). Il mobilise une population active locale

composée essentiellement de personnes âgées, dont la

moyenne d'âges tourne autour de 50 ans. Celles-ci sont assistées

par des enfants de moins de 18 ans. A cause de la pénibilité des

travaux agricoles et des rendements de plus en plus faibles, de la

dégradation progressive des eaux et des sols, des difficultés

d'accès aux terres fertiles, les acteurs agricoles, notamment les

adultes, migrent vers les grandes villes (Richard Toll, Dakar).

En raison de la dégradation des conditions climatiques

du milieu et de la surexploitation3 des faibles réserves en

eau douce, l'offre agricole du Gandiolais est de moins en moins

compétitive et la vente locale de plus en plus difficile dans les

marchés locaux. Comme solution, on assiste depuis 2004, à

l'émergence d'un système de production agricole jamais connu dans

le Gandiolais et le Toubé, qui se développe dans de nombreux

villages à travers des G.I.E. (Groupement d'Intérêt

Economique) féminins. Il s'agit des micro-jardins « hors sol

».

L'élevage est le second secteur d'activité

socio-économique du Gandiolais et est étroitement lié

à l'agriculture par la fourniture de la fumure organique. Les principaux

acteurs sont des Peuls, avec quelques bergers Wolofs et Maures. Le

bétail est constitué pour l'essentiel de petits ruminants (ovins

et caprins).

2 Le 9 juin 2004 à

l'amphithéâtre Madické Diop (Amphi A) de l'U.G.B., s'est

tenue une conférence sur le thème : « La brèche

de Saint Louis, solution ou catastrophe ? ». Elle a vu la

participation de certains enseignants de la section de géographie et du

service de l'hydraulique.

3 La nappe du Gandiolais est constituée par

une faible couche d'eau douce sous jacente à la nappe salée. Ces

réserves, estimées à 10.000m3/ha, font l'objet d'un

pompage important par les maraîchers (10 mm/j/producteur). A long terme,

on assiste à l'épuisement de la nappe d'eau douce ou à sa

pollution par contamination. (Aw F.Z., 1999 : 34).

11

En dehors des activités agro-pastorales, la population

du Gandiolais pratique également le commerce, la pêche et

l'exploitation du sel (voir El. M. Thioune,)4.

En raison de l'enclavement de certains villages, gros

producteurs de cultures maraîchères, les contraintes liées

à l'agriculture dans le Gandiolais ne se limitent pas aux facteurs

physiques et naturels du milieu. Les maraîchers du Gandiolais font aussi

face aux difficultés liées à l'écoulement des

produits agro-alimentaires (stockage, distribution, transport et

commercialisation). Le facteur de transport constitue un frein à

l'évacuation et à l'écoulement des produits agricoles du

Gandiolais. L'absence de marchés hebdomadaires (Louma) dans la zone est

un autre facteur limitant l'écoulement des produits agricoles locaux. La

communauté rurale de Gandon ne dispose que d'un marché

hebdomadaire (le marché de dimanche à Pelour) qui est d'envergure

limité à cause de sa position géographique5.

En plus de ces difficultés liées à la

production, au transport et à l'écoulement des produits

agricoles, la population du Gandiolais se heurte à d'autres

difficultés d'ordre économique et social. Malgré l'appui

de grands partenaires comme l'Institut Sénégalais de Recherches

Agricoles (ISRA), la CARITAS, le PLAN Sénégal, etc., les

producteurs continuent toujours d'endurer les coûts élevés

des intrants, l'enclavement des zones de production, la non maîtrise du

calendrier cultural. Les populations du Gandiolais et de la communauté

rurale en général, ont compris que pour qu'il y ait un

développement dans leur localité, il leurs faut élaborer

et mettre en oeuvre des stratégies concertées. Elles se lancent

ainsi dans des initiatives locales de développement. C'est dans ce sens

que des initiatives sont engagées par la population pour promouvoir le

développement de leur localité. Il y a parmi ces initiateurs,

l'Association pour le Développement du Gandiolais et de Toubé

(A.D.G.T), des associations des jeunes et de femmes qui existent dans tous les

villages.

Face à toutes les contraintes techniques et

socio-économiques étroitement liées aux impacts

climatiques, le Gandiolais reste toujours un pôle maraîcher. Une

meilleure maîtrise du milieu apparaît comme une

nécessité dans la perspective d'un développement

basé sur la productivité agricole et qui soit en

adéquation avec la nature et les attentes de la population riveraine.

C'est cette situation qui a conduit, d'une part, à des stratégies

paysannes de migration des espaces culturaux ou à l'exode rural, et

d'autre part à la réalisation du canal du Gandiolais.

L'édification du barrage de Diama, la surexploitation

de la nappe d'eau douce, le déficit pluviométrique depuis 1968,

garant d'une évaporation intense et récemment l'ouverture de

la

4 El Hadj Malick Thioune, mémoire de

maîtrise en cours de rédaction, L'exploitation des salines

littorales du Gandiolais (bas Delta du fleuve Sénégal : une

activité en sursis ?), université Gaston Berger de Saint

louis.

5 Pelour 1 (ou Mboltime) se situe à

l'extrême Sud de la communauté rurale de Gandon, dans le secteur

de Rao.

12

nouvelle embouchure sur la langue de Barbarie, sont entre

autre, quelques uns des phénomènes qui expliquent l'origine de la

salinité des sols et des eaux souterraines dans le Gandiolais. Cette

situation contraint les producteurs agricoles à abandonner les terres de

cultures devenues salées à l'Ouest (sur le littoral), impropres

à toute exploitation agricole et à délaisser à

l'Est (sur les dunes et dans les dépressions inter dunaires) les

cultures vivrières au profit de l'activité

maraîchère, malgré toutes les contraintes

rencontrées.

Pour apporter des solutions à ces différentes

contraintes, cette étude s'est fixée comme objectif de trouver

des réponses à un certain nombre d'interrogations. Il s'agit de

voir si le Gandiolais fait face à une crise socio-économique et

écologique qui constitue une entrave à l'évolution de la

production agricole. Quels seraient les facteurs explicatifs de cette crise ?

Quelles stratégies adopter pour faire face à cette crise ? Y

a-t-il une différence entre l'évolution actuelle du Gandiolais et

celle du reste des Niayes ? Après avoir identifié les facteurs

responsables de cette crise, les résultats obtenus pourraient permettre

de proposer des orientations pour surmonter ces contraintes. Pour

répondre à ces interrogations, deux hypothèses sont ainsi

retenues :

- Une meilleure maîtrise du milieu et de ces

contraintes s'avère indispensable pour un développement agricole

durable dans le Gandiolais et le Toubé.

- Le rapprochement du secteur agricole des autres secteurs

d'activités socio-économiques au niveau de la C.R. de Gandon,

dans une dynamique de gestion intégrée, pourrait favoriser le

développement de la localité.

13

METHODOLOGIE

La méthodologie adoptée pour l'accomplissement

de ce travail s'inscrit dans le cadre de la vérification des

hypothèses de départ dégagées dans la

problématique, afin d'atteindre les objectifs fixés.

Trois étapes ont permis de présenter ces

résultats

1. la recherche documentaire ;

2. le travail d'enquêtes de terrain ;

3. le traitement des données recueillies sur le

terrain.

Recherche documentaire

Cette recherche s'est déroulée dans des

institutions spécialisées à la recherche scientifique. Les

recherches effectuées dans ces institutions ont permis de consulter

plusieurs ouvrages généraux qui traitent le thème sur

l'agriculture et le développement rural et certains documents

scientifiques qui présentent des études sur le Delta et les

Niayes. Parmi ces institutions, il y a les bibliothèques de

l'université de Saint Louis et de Dakar, le centre de documentation de

l'Unité de Formation et de Recherche (U.F.R.) des lettres et sciences

humaines, la salle de documentation de GIRARDEL (Groupe interdisciplinaire de

recherche pour l'appui à la planification régionale et au

développement local).6

Enquêtes de terrain

Sur le terrain, la documentation s'est effectuée au

niveau de la maison communautaire de Gandon, dans les différents centres

spécialisés en agriculture et en développement rural

(SAED, ISRA, ANCAR,...), les mutuelles et organisations communautaires de base.

En ce qui concerne les services spécialisés, il s'agissait

d'étudier leur relation avec la communauté rurale et les acteurs

locaux ainsi que les formes de partenariat qu'ils entretiennent avec eux. Quant

aux mutuelles et les organisations communautaires de base, il s'agissait de

voir leur mode de fonctionnement, les atouts, limites et perspectives, ainsi

que leur rapport avec les autres secteurs de développement de la

communauté rurale. Malgré une bibliographie assez abondante sur

le thème de recherche, peu de publications récentes ont

été trouvées sur le Gandiolais.

6 Le GIRARDEL est un réseau de recherche

appliqué au développement qui associe des chercheurs de

différentes disciplines (...). Il essaie d'instaurer un véritable

partenariat avec les collectivités locales qui le souhaitent (...). Loin

de l'approche « projet », il s'agit ici de mettre en oeuvre dans la

durée une démarche d'accompagnement des collectivités

(Magrin G., Traoré B., 2003 : 3).

14

Parallèlement à cette étude

thématique, plusieurs séjours ont été

effectués sur le terrain. Le premier déplacement dans la zone a

été effectué dans le secteur du Gandiolais du jeudi 18 au

mercredi 24 mars 2004. L'objectif fixé pour ce premier séjour sur

le terrain était de mieux connaître le milieu et les acteurs

agricoles. Ceci nous a permis de faire une première analyse sur les

systèmes de cultures maraîchères et de vérifier les

hypothèses de départ. On a également saisi cette occasion

pour discuter avec quelques notables de la localité, les chefs de

villages et responsables de groupements. Ceux-ci nous ont permis pour chaque

déplacement de choisir deux à trois villages, d'aller visiter les

exploitations maraîchères et de soumettre une série de

questionnaires (cf. annexes 6) aux différents exploitants.

Le second déplacement dans cette même zone a eu

lieu les 17, 18 et 19 avril. Ce séjour nous a permis de visiter certes

quelques villages, mais il nous a surtout poussé vers les

maraîchers et les employés temporaires (sourgha). Les

discutions portaient sur les pratiques culturales, les méthodes de

gestion, l'écoulement des produits et les contraintes. Pour les

sourgha, l'essentiel des entretiens était axé sur leurs

conditions de vie, le système de partage, les accords préalables

avec leur employeur.

Entre le 22 et 27 juin, nous avons effectué un autre

séjour toujours dans le secteur du Gandiolais. Ce séjour de six

jours a permis de visiter d'autres villages et hameaux à Gandiol. Les

dernières visites ont été faites dans le secteur de

Toubé pendant l'hivernage qui coïncide avec la période des

cultures sous pluies. Enfin, pour faire sortir les ressemblances d'une zone

à une autre, on s'est rendu dans le Gandiolais durant l'hivernage (21,

22 et 23 août). Ainsi on a visité 23 villages et hameaux, soit les

deux tiers de l'ensemble du Gandiolais et de Toubé. Pour avoir une

vision plus claire sur l'agriculture et ses contraintes, quelques villages du

secteur de Rao (Gantour, Ndoye Diagne, Pelour, Rao Peul et Ndialakhar Wolof)

ont également été visités. Le choix porté

sur les villages enquêtés se justifie par plusieurs raisons :

situation géographique, du Sud (Dégou Niayes), on est allé

jusqu'au Nord (Ndiébène Toubé Peul), en passant par

Ndiakhère (voir en annexe 2 la liste des villages

enquêtés). L'objectif était de couvrir toute la zone et de

faire ressortir les points communs et les différents qui existent d'une

zone à l'autre. Certains villages comme Mboumbaye, Ricotte ont

été ciblés pour leur rôle dans le secteur

maraîcher.

Les questions portaient sur l'identification de la personne

interrogée, la pratique de l'activité agricole, les

différentes variétés utilisées, les moyens

utilisés, le produit et sa destination. On s'est aussi

intéressé sur l'organisation interne des producteurs, leurs

rapports avec la communauté rurale et les partenaires au

développement.

15

Sur les 23 villages enquêtés, on a estimé

qu'il fallait interroger au moins le dixième de la population. Mais

faute de données chiffrées sur la population de chaque village,

on a décidé d'interroger au moins 10 personnes par village pour

les villages moins peuplés et 20 à 30 personnes pour les villages

peuplés. Concernant les hameaux, il était décidé

d'interroger toute personne rencontrée. A la fin de l'enquête, on

a recensé, sur treize gros villages, sept petits villages et trois

hameaux, plus de 140 personnes interrogées. L'âge des personnes

enquêtées est au minimum 15 ans et 71 ans au maximum. La

majorité était des hommes. Des entretiens sont aussi tenus avec

les acteurs locaux, afin d'avoir une idée sur leur vision de

l'agriculture et les perspectives envisageables pour son

développement.

Ces enquêtes ne se sont pas effectuées sans de

grandes difficultés. Certaines personnes refusaient de nous recevoir ou

restaient indifférentes à notre présence. « Beaucoup

ont passé avant vous et ça ne nous a rien servi »,

c'était souvent la réponse que nous donnait cette population,

particulièrement celle du Gandiolais occupée de leurs travaux

agricoles. D'autres nous demandaient d'aller se rapprocher du chef de village

ou bien d'attendre que le propriétaire du champ soit là (il

s'agit souvent d'un frère ou d'un père). Ce dernier, dont on

ignorait où il était et quand est ce qu'il devait être sur

les lieux, n'arrivait presque jamais. Certains villages étaient presque

inaccessibles pendant la saison des pluies, à cause de l'état des

pistes. Au niveau de la maison communautaire de Gandon, le président,

n'étant pas alphabétisé, répondait sommairement aux

questions avant de nous demander de se rapprocher de sa secrétaire.

Cette dernière ne manquait pas de nous demander de repasser

prochainement pour une raison ou une autre. L'essentiel des informations

recueillies dans les locaux a été obtenue auprès de

quelques conseillers ruraux. Ces derniers, dont certains d'entre eux

comprennent parfaitement l'intérêt de nos recherches, nous

demandent même de leur faire parvenir une copie du document final

à la fin du travail d'étude et de recherche. Hormis ces quelques

difficultés, le travail de terrain a été satisfaisant.

Traitement de données :

Le traitement de données recueillies sur le terrain a

été fait à l'aide de l'outil informatique. Les textes sont

saisis sous Word (office 2003). Les courbes et les graphiques ont

été réalisés sous Excel. Les cartes et les photos

ont été modifiées et améliorées sous Paint.

Enfin, Power point a été très utile dans l'agencement des

points retenus pour la rédaction finale.

16

Première partie :

*******

Le Gandiolais et le Toubé, un cadre

physique et humain, favorable à

l'activité agricole

17

CHAPITRE I

Caractéristiques du milieu physique et dynamique

du secteur agricole dans le Gandiolais

1. L'influence des facteurs climatiques sur les

pratiques agricoles

Il s'agira de caractériser ici le climat du Gandiolais sur

la base de quelques éléments

notamment la température, l'humidité relative,

la pluviométrie, les vents, etc. Ces paramètres pourraient

permettre de mieux saisir les influences directes des manifestations

atmosphériques à la surface du sol et donc d'observer les liens

favorables entre le climat et l'agriculture.

1.1. Le régime thermique

Cette partie est consacrée à l'étude de la

température, de l'humidité relative et de

l'évaporation. Au terme de l'analyse de ces quelques

éléments de l'atmosphère, on parviendra à

déterminer les effets climatiques propices à l'agriculture du

Gandiolais.

1.1.1. La température

La zone du Gandiolais présente un climat de type

sahélien qui, en raison de la proximité de l'océan,

reçoit l'influence côtière qui contribue à

l'atténuation des températures dans la zone du littoral.

L'étude de celles-ci montre des disparités à travers

l'existence de deux saisons : la saison chaude qui va de juillet à

octobre, avec des valeurs moyennes mensuelles supérieures ou

égales à 31°C (cf. tableau 1), et la saison froide de

novembre à juin, caractérisée par une température

moyenne mensuelle inférieure ou égale à 26°C,

d'où la longueur et l'intensité de la saison sèche. Ces

disparités thermiques ont leur influence sur les pratiques agricoles. La

saison chaude correspond à la période des cultures sous pluies

pratiquées dans toute la zone, particulièrement dans les villages

de Toubé. Tandis que la saison froide reste favorable aux cultures

maraîchères.

Tableau 1 : Température moyennes mensuelles

(1995-2004)

|

MOIS

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

|

T°c

|

26

|

28

|

28

|

27

|

28

|

29

|

31

|

31

|

32

|

32

|

30

|

--

|

Source : Météo nationale - station

régionale de Saint Louis - (2004)

L'atténuation des températures dans la zone du

littorale offre à la partie côtière du Gandiolais un

micro-climat caractérisé par un temps frais, propice à la

production de nombreuses spéculations, notamment l'oignon, la tomate et

la patate douce.

18

1.1.2. L'humidité relative :

L'humidité de l'air détermine les flux de vapeur

d'eau dans l'atmosphère. En saison des pluies, elle dépasse

largement la valeur des 60% du mois juin au mois de septembre, où le

maximum des maxima atteint 68% au mois d'août. Tandis que les minima sont

enregistrés durant les mois de décembre, janvier, février

et mars avec un minimum qui avoisine les 25% aux mois de janvier et

février.

Tableau 2 : Moyenne mensuelle de l'humidité

relative entre 1995 et 2004

|

MOIS

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

|

H. R.

|

25

|

25

|

33

|

42

|

53

|

63

|

67

|

68

|

66

|

52

|

34

|

28

|

Source : Météo nationale - station

régionale de Saint Louis - (2004)

Cette situation notée en saison froide, combinée

à l'influence thermique, constitue un atout favorable à la

production agricole durant toute cette période, d'où la

possibilité de mettre en place plusieurs spéculations

maraîchères, telles que l'oignon, la carotte, la pomme de

terre.

1.1.3. L'évaporation :

Les faibles valeurs enregistrées pendant la saison des

pluies s'expliquent par l'effet des pluies et de la couverture nuageuse, qui

atténue le phénomène d'évaporation, mais aussi par

l'influence de l'alizé maritime, frais et humide parcourant la zone

littorale. Durant la saison sèche, l'évaporation devient plus

forte avec un maximum de 62% enregistré au mois de janvier (cf. tableau

3). C'est également la période pendant laquelle on note un

assèchement global de la quasi-totalité des plans d'eau

superficielle, inondés par la crue en hivernage. Ainsi les exploitants

maraîchers, pour satisfaire la forte demande en eau douce, se rabattent

sur la nappe profonde. De ce fait, on assiste à une exploitation intense

des réserves de la nappe d'eau douce (seule source d'alimentation pour

le maraîchage accessible à travers des puits forés) et

à la remontée de la nappe salée sous jacente de la nappe

d'eau douce.

Tableau 3 : Moyenne mensuelle de l'évaporation en

mm (2002-2004)

|

MOIS

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

AN.

|

|

Evap.

|

62

|

61

|

59

|

46

|

42

|

32

|

28

|

27

|

29

|

29

|

55

|

58

|

44

|

Source : Météo nationale - station

régionale de Saint Louis - (2004)

Les plus faibles valeurs de l'évaporation sont

notées entre juillet et octobre avec un minimum de 27mm au mois

d'août. Le taux d'évaporation moyenne annuelle est d'environ

2.400mm (FAO : Organisation pour l'Agriculture et l'Alimentation -

Météo nationale - Saint

19

Louis - 2004). L'évaporation est loin d'être

couverte par la pluviométrie (environ 200 à 250 mm/an) et le

déficit hydrique est important surtout pendant la saison

sèche.

1.2. Le régime pluviométrique

Le Gandiolais est situé au coeur de la zone

sahélienne (16°W et 16°N), au Sud de l'isohyète 300mm,

correspondant au bas Delta du Sénégal. Cette situation lui

confère un régime tropical caractérisé par deux

saisons : une longue saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à

juin) et une courte saison des pluies de 2 à 3 mois (juillet à

septembre) qui coïncide avec l'arrivée du FIT (Front inter

tropical) dans la région de Saint Louis.

On peut individualiser trois saisons principales à

durée presque similaire :

- l'hivernage (ou la saison des pluies) de juillet à

septembre/octobre ;

- la saison sèche froide qui va de novembre à

février ;

- la saison sèche chaude qui va de mars à

juin.

Dans le Gandiolais, les pluies sont faibles, uniquement

alimentées par les lignes de grains. Elles sont le plus souvent de type

orageux. Du fait de sa position septentrionale (Nord-Ouest), le FIT s'installe

tardivement, vers le début du mois de juillet, annonçant ainsi le

début de la saison des pluies. Ces pluies sont

irrégulières et inégalement réparties dans le

temps. Les mois d'août et de septembre restent les mois les plus pluvieux

de l'année (cf. tableau 4).

Outre la concentration temporelle des pluies, le Gandiolais,

à l'image de l'ensemble du Delta, est également

caractérisé par une très grande variabilité inter

annuelle. Cette incertitude du bilan hydrique annuel constitue un handicap pour

les cultures sous pluies. La moyenne pluviométrique annuelle varie entre

250mm et 350mm. Ceci suscite chez les populations une incertitude autour des

dates de semis et sur l'ensemble du cycle végétatif des cultures

vivrières telles que le mil, le niébé, le

béréf. En 2004 par exemple, les premières pluies ont

été recueillies le 29 juin (0,2mm) et ce n'est que 26 jours plus

tard, les 22, 23 et 24 juillet que l'hivernage a débuté à

Saint Louis avec respectivement 0,5mm, 0,2mm et 0,6mm de pluies (cf. annexe 4,

tableaux 2). Ceci se traduit sur le terrain par un abandon des cultures sous

pluies ou par la réduction des terres réservées à

ce type de culture. Le nombre de jours de pluies durant la période

1995-2004 révèle par ailleurs une faible disparité inter

annuelle, avec en moyenne 25 jours de pluies par année.

20

Tableau 4 : Moyenne mensuelle de la pluviométrie en

mm (1995-2004)

|

ANNEES

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

CUMUL

|

|

1995

|

-

|

2

|

Tr

|

-

|

-

|

3

|

38

|

102

|

126

|

11

|

1

|

33

|

316

|

|

1996

|

-

|

-

|

1

|

-

|

-

|

11

|

19

|

47

|

23

|

16

|

Tr

|

-

|

117

|

|

1997

|

-

|

-

|

Tr

|

-

|

3

|

9

|

-

|

146

|

62

|

-

|

Tr

|

-

|

220

|

|

1998

|

Tr

|

1

|

Tr

|

Tr

|

-

|

-

|

2

|

132

|

122

|

4

|

Tr

|

Tr

|

202

|

|

1999

|

Tr

|

-

|

Tr

|

Tr

|

-

|

-

|

54

|

147

|

33

|

127

|

-

|

-

|

361

|

|

2000

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

174

|

159

|

68

|

46

|

-

|

-

|

447

|

|

2001

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

70

|

84

|

102

|

19

|

-

|

-

|

276

|

|

2002

|

68

|

-

|

-

|

1

|

-

|

14

|

28

|

28

|

70

|

89

|

-

|

-

|

298

|

|

2003

|

-

|

-

|

-

|

2

|

1

|

1

|

10

|

47

|

229

|

62

|

-

|

NP

|

352

|

|

2004

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

0,2

|

1,7

|

94

|

34,1

|

-

|

-

|

-

|

130

|

|

NORMAL

|

68

|

3

|

1

|

3

|

4

|

38,2

|

296,7

|

656

|

869,1

|

373

|

1

|

33

|

256

|

Source : Météo nationale - station

régionale de Saint Louis - 2004

Pendant presque 10 ans, le nombre de jours de pluies n'a pas

atteint 40 jours avec un maximum de 39 jours en 1995 et un minimum de 18 jours

en 1997. Parallèlement, on note une baisse du volume

pluviométrique, passant de 318mm en 1995 à 130mm en 2004 (cf.

tableau 5). Tableau n°5 : Hauteurs de la pluviométrie et

nombre de jours de pluies entre 1995 et 2004

|

années

|

hauteurs pluies en mm

|

nombre de jours de pluie

|

|

1995

|

318,7

|

39

|

|

1996

|

117,1

|

25

|

|

1997

|

263,4

|

18

|

|

1998

|

260,4

|

24

|

|

1999

|

363,7

|

32

|

|

2000

|

431,4

|

26

|

|

2001

|

275,3

|

32

|

|

2002

|

296,9

|

24

|

|

2003

|

350,6

|

30

|

|

2004

|

130

|

23

|

Source : Météo national - station

régionale de saint Louis - 2004

Cette faiblesse des quantités de pluies

enregistrées peut être expliquée par le long parcours

continental du FIT (des pluies) avant d'arriver au Nord.

21

L'hivernage dans le Gandiolais et en général

à Saint Louis a une durée limitée. Selon la station

météorologique de Saint Louis, sur un intervalle de 91 jours en

2004, il n'y a eu que 23 jours de pluies. Les premières pluies ont

été enregistrées le 29 juin avec 0,2mm ; tandis que la

date du 27 septembre marque la fin de l'hivernage de la même année

avec 4,5mm. Cette courte saison des pluies combinée à une

irrégularité temporelle influe sur les eaux stagnantes. Les eaux

de crue qui commençaient à s'installer, se retirent plutôt

que prévu. Ce retrait prématuré avant que tous les plans

d'eau ne soient inondés et la nappe suffisamment alimentée, fait

que les réserves humides, qui satisfont le maraîchage après

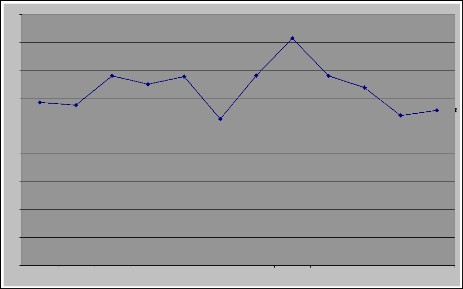

le retrait des crues sont très limitées. Figure n°1 :

Evolution de la hauteur pluviométrique à Saint Louis de 1995-2004

(en mm)

431

364

351

319

263

260

297

275

117

130

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Source : Météo nationale - station

régionale de Saint Louis - 2004

Avec un bilan hydrique largement déficitaire depuis

plusieurs décennies, les cultures sous pluies bénéficient

d'autres types de pluies plus ou moins favorables à leur

évolution. Il s'agit d'abord des pluies de contre saison (ou pluies de

« heug »), qui tombent entre novembre et février. Elles sont

certes faibles, mais peuvent limiter l'action érosive du vent en

imbibant le sol. Il y a aussi la rosée et les brouillards, qui apportent

de l'humidité au sol et aux plantes. Ces pluies favorisent une baisse

des températures et une hausse de l'humidité de l'air. Elles

constituent également un apport hydrique important pour les cultures de

la saison froide.

22

1.3. Le régime des vents

La zone du Gandiolais et de Toubé est soumise à

l'influence de trois masses d'air :

- l'harmattan (ou alizé continental), vent chaud et sec

qui souffle pendant la saison sèche entre mars et juin ;

- les alizés maritimes, vents frais, secs et

chargés d'embruns. Les embruns sont une pluie fine formée par

l'écrêtement des vagues par le vent. Ce sont de petites masses

d'air saturées en eau salée qui circulent, dans le Gandiolais,

pendant la saison froide. Favorables aux cultures maraîchères,

elles soufflent de novembre à février ;

- enfin, la mousson, chargée d'humidité et

porteuse de pluies, souffle de juillet à octobre. L'analyse de

l'évolution de la vitesse moyenne mensuelle des vents à Saint

Louis présente une grande variabilité avec des maxima en pleine

saison des pluies atteignant 16,3m/s au mois d'août. Pendant cette

période, les vitesses mensuelles sont au-dessus des 12m/s, avec le

minimum des maxima de 12,75 m/s au mois d'octobre.

Figure n°2 : Evolution de la vitesse moyenne

mensuelle des vents en m/s (1995-2004)

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16,3

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13,6

|

13

|

13,55

|

|

13,62

|

13,6

|

12,75

|

|

|

|

11,7

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10,75

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11,5

10,5

11,12

janvier fevrier mars avril mai juin juillet

août septembre octobre novembre décembre

Source : Météo nationale - station

régionale de Saint Louis - 2004

Ces chiffres annoncent une période éolienne

où le vent constitue un véritable facteur d'ensablement des

cuvettes maraîchères. Sans les quelques espèces

végétales sur et aux abords des dunes, qui affaiblissent la

vitesse du vent, toutes les cuvettes maraîchères situées

dans les dépressions inter dunaires seraient entièrement

ensablées. La raréfaction des pluies, limitant la germination des

espèces herbacées, livre un sol vulnérable aux caprices

des vents

23

tourbillonnants. Ceux-ci érodent le sol et lui

emportent ses éléments fertilisants, causant des problèmes

d'ensablement des axes hydriques existants et des cuvettes

maraîchères le plus souvent situées dans des

dépressions. Ces sols affaiblis, où les rares averses

ruissellent, réduisent les possibilités d'alimentation des

réserves hydriques du sol, entraînant la remontée de la

nappe salée.

2. Le Gandiolais, une zone écologique

vulnérable

Dans le bas Delta en général, l'altitude est

partout faible et de vastes étendues sont en dessous du niveau de la

mer. Tous les sols de l'embouchure à Richard-Toll sont salés,

avec des variations suivant les milieux. C'est une région qui

bénéficie d'un important potentiel hydraulique, mais de plus en

plus menacée par la remontée du sel en surface. Le Gandiolais et

le Toubé présentent généralement les mêmes

caractéristiques hydriques et biogéographiques que le Delta, mais

compte tenu de l'influence de la région naturelle des Niayes, on

relève quelques caractères spécifiques à cette

zone.

2.1 Typologie des sols

Dans le Gandiolais comme dans l'ensemble du Delta, la

salinité sur les sols s'explique par deux faits. Elle est d'une part

« liée aux invasions marines du quaternaire, qui ont salé

les sols de la profondeur et les nappes souterraines » et d'autre part

à « l'eau de mer qui remonte le fleuve en période

d'étiage » (Bonnardel R., 1992 : 196).

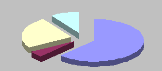

Dans la communauté rurale de Gandon, on peut identifier

trois à quatre types de sols (cf. figure n°3):

- les sols sableux (sols diors) compacts et à

teneur d'argile élevée. Favorables à la culture sous

pluies (arachide, petit mil, béref, niébé) et au

maraîchage, ils couvrent environ 61% des terres de la communauté

rurale de Gandon (Gandon, 2001 : 27). Ces terres s'étendent sur une

bonne partie du Gandiolais et couvrent l'ensemble des parties Nord (le

Toubé);

- les sols du Walo (zone de Ndiawdoune) couvrent 5% des terres

de la C.R. de Gandon. Ces sols sont annuellement inondés par les crues.

Ils constituent le domaine privilégié de la culture du maïs,

du riz et du sorgho ;

- enfin, il y a les sols alluviaux et les sols salins, qui

couvrent respectivement 24% et 10% de la superficie totale de la

communauté rurale. Les sols alluviaux sont des sols constitués de

dépôts alluvionnaires laissés par les eaux. Ce sont des

sols favorables à la culture maraîchère

24

tandis que les sols salins constituent des zones d'extraction du

sel. Figure n°3 : Typologie des sols dans la communauté

rurale de Gandon

24%

61%

5%

10%

Sols Diors Sols du Walo Sols alluviaux Sols salins

Source : D'après les données recueillies

à la communauté rurale - 2004

Dans ce milieu, les dunes blanches vives (ou dunes littorales)

constituent les substrats les plus récents. Elles sont visibles sur

l'axe Mboumbaye-Lahlar. Ce sont des sols qui constituent un support favorable

à la culture maraîchère.

Viennent ensuite les dunes jaunes, caractérisées

par l'influence très marquée de la nappe qui est de très

faible profondeur. Ces dunes s'aperçoivent sur l'axe

Leybar-Ndiébène Toubé Wolof dans la zone de Toubé

et continuent jusqu'à l'Est de Gandon. Le village de Toug Peul, l'axe

Ricotte-Ndiébène Gandiol sont bâtis sur ces dunes jaunes.

Ils sont favorables aux cultures sous pluies.

Il y a le sous groupe hydromorphe (sol gorgé d'eau) qui

occupe les dépressions inter dunaires des dunes jaunes et couvrent des

superficies importantes dans le Gandiolais. Ces sols, d'une profondeur de 2

à 3m, sont favorables à l'arboriculture. Avec la remise en eau

prochaine de la vallée du Gandiolais, ces sols pourront être des

sites d'accueil de l'agriculture irriguée.

Enfin, il y a les dunes rouges. Ce sont des terres

traditionnellement réservées à la culture

céréalière. On les rencontrent à

l'extrémité Est du Gandiolais et couvrent l'essentiel du secteur

de Rao.

A côté de ces sols, existent d'autres types de

sols fortement marqués par le sel. Ils sont visibles le long de la route

Saint Louis - Tassinère et sur la partie Sud-ouest de Toubé entre

Ngaye Ngaye et Ndiakhère. Ce sont des terres inaptes à toute

exploitation agricole, uniquement réservées à l'extraction

du sel.

25

2.2. Les ressources hydriques

Au-delà de l'océan atlantique, qui sert

d'exutoire au fleuve Sénégal, les ressources hydriques dans le

Gandiolais et le Toubé sont diversifiées et très

importantes.

2.2.1. Les eaux de surfaces

De par sa position estuarienne, la zone du Gandiolais et de

Toubé est soumise sur le plan hydrologique à l'influence directe

du fleuve Sénégal7. En plus d'avoir une large

ouverture sur l'océan atlantique (près d'une trentaine de km), le

Gandiolais bénéficie aussi d'un important réseau

hydrographique plus ou moins pérenne. On peut en effet distinguer le

Ngalam, défluent du fleuve Sénégal, la cuvette de

Gueumbeul, plusieurs bras du fleuve (le Ndiassew, Mbenguègne,

Ndiëgueur, Leybar, Ndialakhar, etc.), plusieurs mares temporaires

(Mbirelé, Thianare,) et tant d'autres (C.R., 2003 : 3). Mais tous ces

plans d'eau (bras du fleuve et mares) sont à peu près

inutilisables. A l'exception du Ngalam et des eaux du fleuve

Sénégal, dont le taux de salinité varie suivant les

saisons, presque tous les plans d'eau de la zone sont inexploitables pour

l'agriculture. Ils sont affectés par la sécheresse qui dure

depuis plus de trois décennies, la salinité due en grande partie

à la remontée de la nappe salée et l'envahissement de la

flore aquatique souvent composée d'espèces halophytes (qui

supportent la salinité). A ces contraintes s'ajoutent la perturbation du

plan d'eau, initialement mis en place de façon naturelle, par le barrage

de Diama et la baisse de la nappe qui fait suite au déficit hydrique

noté depuis le début des années 1970. L'ouverture

récente de la nouvelle embouchure sur la langue de Barbarie, qui,

après le retrait des eaux de crue, favorise l'entrée brutale de

la langue salée, est une autre raison qui pourrait expliquer la

salinisation des eaux (figure n°4). Face à toutes ces contraintes,

les eaux de surface sont devenues inutilisables pour la mise en valeur des

terres de culture.

En hivernage, les apports pluviométriques et les eaux

d'inondation des crues donnent l'aspect d'une zone complètement

noyée. Pendant toute cette période, du mois d'août au mois

d'octobre, presque toute la partie occidentale reste submergée par les

eaux tandis que la partie orientale, domaine des dunes continentales est au

dessus des eaux.

7 Avec un bassin versant de 335.000km2,

dont 25.000km2 au Sénégal, le fleuve

Sénégal comprend le haut bassin situé en amont de Bakel,

la moyenne vallée de Bakel à Richard Toll et le Delta de Richard

Toll à l'embouchure du fleuve.

26

Figure n°4 : Facteurs et effets de l'évolution

de la salinisation des terres du Gandiolais et de

Toubé

Sécheresse

Barrage de Diama

Nouvelle embouchure

Rareté de l'eau douce

Salinisation progressive

des nappes et de la terre

Dégradation des terres de

culture et du couvert

végétal

Crises socio-économique

et environnementale

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Baisse de la

|

2. Surexploitation

|

3. Remontée

|

4. Abandon

|

|

production et

|

|

de la nappe d'eau

|

|

de la nappe

|

|

des terres de

|

|

des rendements

|

|

douce

|

|

d'eau salée

|

|

culture

|

Source : enquêtes personnelles 2005

C'est d'ailleurs cette partie continentale qui est mise en

valeur par les agriculteurs durant la saison humide. Ces plans d'eau

inondés pendant la période des hautes eaux disparaissent à

la fin de l'hivernage, au fur et à mesure que l'on avance vers la saison

sèche, du fait de l'intensité de l'évaporation.

Excepté le Ngalam, source d'alimentation de l'actuel canal du Gandiolais

et les eaux de crue du fleuve, la population agricole se contente, en saison

sèche, des eaux de la nappe pour la production

maraîchère.

27

2.2.2. Les eaux souterraines

Bien réparties et diversifiées, les eaux

souterraines ont depuis longtemps fait l'objet d'une importante exploitation

pour la satisfaction des besoins humains et animaux. On note la présence

d'un nombre important de puits dans le Gandiolais et le Toubé. On compte

jusqu'à 4 à 5 puits par exploitation maraîchère et

environ 10 puits par ha à Ricotte, Mboumbaye et Mouit (enquêtes

personnelles 2004). L'autre difficulté, c'est l'envahissement des puits

par les eaux salées, qui fait suite à un pompage excessif. La

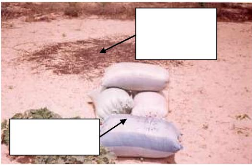

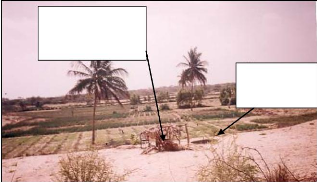

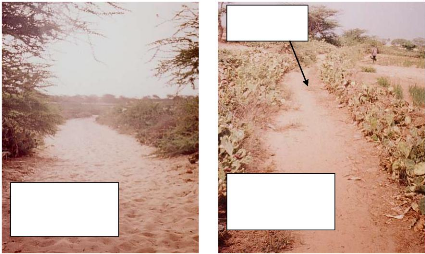

conséquence est l'abandon de certaines terres agricoles (Cf. photo 1).

Ainsi, la plupart des maraîchers de Mouit sont originaires de

Ndiébène Gandiol ou de Ndiol Gandiol.

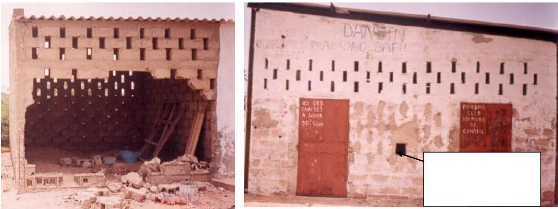

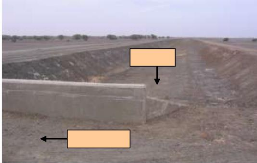

Photo n° 1: Les effets du sel sur les terres du

Gandiolais

Parcelle de tomate dégradée par le sol

Puits abandonné

Source : Photo H. Gervais 2004

Près du littoral, les eaux souterraines se

présentent sous forme de nappes de surface avec une profondeur de 0,5

à 2m. Tandis qu'à l'intérieur du continent, à l'Est

de Ndiébène Toubé Wolof et de Ndiébène

Toubé Peul, elles deviennent plus profondes et peuvent atteindre 15m.

Les puisards traditionnels deviennent nettement insuffisants.

Pour avoir en permanence de l'eau douce dans les puits, la stratégie

consiste à creuser plusieurs puits, ce qui constitue un risque

d'affectation de la nappe à long terme. Tous les producteurs n'ont pas

les moyens financiers pour creuser autant de puits dans une même parcelle

de moins d'un hectare. Pour un seul puits de trois mètres en bon

état, il faut 4 sacs de ciment à 3.000 francs le sac, 4 barres de

fer à 1.000 francs la barre et payer aux maçons 2.000 francs pour

chaque mètre creusé (résultats d'enquêtes 2004). Il

faut au moins deux maçons pour forer un puits. Au total, pour un puits

de 3 mètres, le propriétaire de la parcelle doit débourser

au minimum 28.000 francs, sans compter la prise en charge des maçons

durant tout le temps des travaux. Dans certains villages situés sur les

dunes comme Toug Wolof, la profondeur d'un puits peut atteindre parfois 8m

à 10m.

Durant les années 1970-1990, dans le cadre de ses

interventions dans la zone du Gandiolais et de Toubé, l'organisation

humanitaire CARITAS, ayant très tôt fait ce constat, avait

établi l'optimum de 10 à 20 puits par hectare sur les champs

où l'on développait la culture

28

de légumes. Une centaine de puits ont été

forés et cimentés dans le Gandiolais et environ 2.000 puits dans

l'ensemble de la communauté rurale (CARITAS, 2004 : 4). Ces puits,

malgré leur large disponibilité, sont aujourd'hui dans leur

grande majorité abandonnés car ils ont été

installés sur des sites présentement envahis par le sel.

2.3. Le couvert végétal

Suivant la qualité des sols, les conditions climatiques

et le micro-climat local, on observe dans le Gandiolais et le Toubé une

couverture végétale diversifiée et adaptée à

la sécheresse : de la végétation de type steppe arbustive

avec une dominance des épines à une savane

dégradée, on passe par endroit à une

végétation forestière de type Niayes également

dégradée. Dans cette zone du Gandiolais et de Toubé, on

observe la présence d'une végétation halophyte, qui

évolue de façon naturelle dans les aménagements agricoles

abandonnés, en bordure des cuvettes et sur les bordures des

aménagements actuelles. Elle compose plus de 80% de l'essentiel de la

couverture végétale attestant le degré de salinité

des terres. C'est une formation herbeuse qui présente un aspect

très ouvert (enquêtes personnelles 2004).

Sur les différents types de sols identifiés dans

le Gandiolais s'est fixée une végétation plus ou moins

adaptée aux conditions climatiques du milieu8 :

- sur les dunes de sables vifs, on remarque une

végétation constituée de Casuarina equisetifolia

(Filao), plantée en haies vives pour fixer le sol, d'Euphorbia

balsamifera (Salane en Wolof) ; cette espèce est repiquée en

haie vive sous forme de brise-vent pour protéger les

périmètres maraîchers de l'ensablement. Elle sert aussi

à délimiter les cuvettes maraîchères, à

clôturer les concessions et les enclos pour éviter la divagation

des animaux. Il y a aussi sur ces dunes blanches l'Acacia radiana ou

Acacia tortilus (Seng) qui sert de fourrage au bétail et

l'Opuntia tuna (Garga mbocé), qui forme par endroit des

peuplements très concentrés, fixant les dunes.

- sur les dunes jaunes, les espaces où se

développe le Faidherbia albida (Kadd) sont très

convoités par les agriculteurs parce qu'étant des sols

très fertiles. Il fournit l'essentiel du fourrage pour le bétail

en saison sèche. On observe sur ces terres la présence d'une

végétation herbacée, caractérisée par une

plante bien connue, le Cenchrus biflorus (Cram-cram).

- ailleurs, sur les dunes rouges, on trouve plusieurs

espèces (l'Acacia nilotica (Neb neb), l'Acacia senegalensis

(Werek), Adansonia digitata (Guy)) qui s'adaptent au milieu.

(Voire en annexe 1 les espèces végétales

rencontrées dans le Gandiolais et le Toubé).

8 Le 17 novembre 2004, nous nous sommes rendus sur le

terrain avec M. Diatta Marone, ethnobotaniste. C'est lui qui nous a aidé

à identifier l'ensemble des espèces végétales

rencontré, leur nom scientifique et vernaculaire.

29

CHAPITRE II

Données socio-économiques et

systèmes de production agricole dans le Gandiolais et le

Toubé

1. L'environnent humain et le milieu agricole

Cette partie est consacrée à l'évolution

démographique par rapport aux activités socio-économiques

dans le Gandiolais. Les conditions climatiques, la dégradation du milieu

physique, la mobilité démographique, la proximité de la

ville de Saint Louis, sont entre autres les points sur lesquels se portera

l'analyse.

1.1 Le peuplement

D'après les enquêtes effectuées dans la

zone, l'histoire du peuplement remonte au XVIème

siècle9. Le village de Gandiol semble exister 100 ans

déjà avant la ville de Saint Louis. En reconstituant l'histoire,

Gandiol a dû naître au milieu du XVIème. Les premiers

habitants seraient originaires d'un bourg appelé Ndiol à

Lampsar10. Ils furent les premiers à occuper la zone. Ils

étaient des migrants saisonniers Peuls, Wolofs ou Mandingues qui

venaient en saison sèche afin de faire paître leurs animaux et

repartaient en début d'hivernage. Il s'agissait d'un groupement nomade

qui combinait cultures et migrations pastorales. Ils suivaient leurs troupeaux

suivant les saisons de l'année et y restaient pendant plusieurs mois

comme éleveurs et agriculteurs avant de reprendre le chemin du retour.

Leur sédentarisation fut provoquée par la perte des troupeaux.

Le premier village du Gandiol fut le village de Ndiol Gandiol

créé par ceux de Ndiol Lampsar. Le nom Gandiol serait tiré

du vocabulaire Wolof « Gaayi Ndiol »11, qui

signifie littéralement en français « Les gars de Ndiol

». L'origine du mot « Gaayi Ndiol » semble

confirmer que les premiers résidants étaient des Wolofs.

Traditionnellement on distingue dans le Gandiolais un certain

nombre de groupes ethniques. Il s'agit des Wolofs, qui occupent tout le secteur

de Toubé, des Peuls et des Maures. Avec le temps, ces groupes ethniques

ont réussi à adopter un mode de vie quasi identique.

9 Entretiens du 18 mars 2004 avec Ablaye Diop, chef du

village de Ndiébène Gandiol, 18 avril 2004 Madialé Ndiaye

chef du village de Ndiol Gandiol et plusieurs autres sages du même

village.

10 Lampsar est un village situé à

l'extrême Nord-est de la communauté rurale de Gandon, dans la zone

de Ndiawdoune. Il est en majorité peuplé de Peuls.

11 Idem, le 18 avril 2004.

30

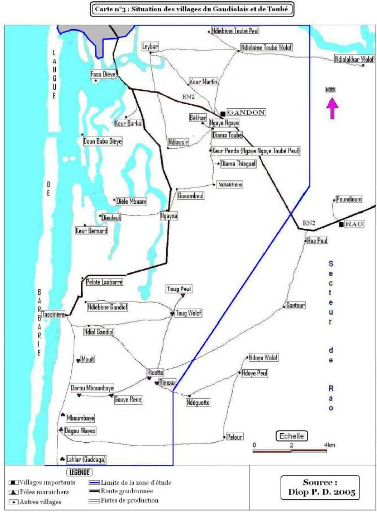

1.2 La répartition spatiale de la population

Avec une superficie de 350km2, soit 65,2% de

l'ensemble de la communauté rurale de Gandon (cf. carte n°3), la

zone du Gandiolais et de Toubé semble être la plus peuplée

de toute la communauté rurale. Au niveau de la maison communautaire de

Gandon, il n'existe pas de données chiffrées et

détaillées, mais suivant les résultats d'enquêtes,

le secteur de Toubé regrouperait approximativement à lui seul,

plus du quart de la population de la communauté rurale. Les deux

secteurs réunis pourraient rassembler la moitié des habitants de

la communauté rurale qui, en 2002, totalisait 44.000 habitants, soit une

densité de 71 habitants au Km2.

Cette concentration de la population augmente au fur et

à mesure qu'on va du Sud vers le Nord. Cette situation se justifie d'une

part par l'enclavement de la partie Sud, malgré la place qu'y occupe le

maraîchage, par sa vulnérabilité à l'envahissement

des eaux de crue, et d'autre part par la proximité de la ville de Saint

Louis qui offre des avantages aux populations de la partie Nord (petit

commerce, métiers d'ouvrage et emploi de bonne ou domestique).

1.3 Composition et structure de la population

Il s'agira ici de faire une analyse sur l'organisation sociale

de la population du Gandiolais et de Toubé, et le rythme actuel de son

évolution démographique.

1.3.1 Composition

La communauté rurale de Gandon est

caractérisée par sa diversité ethnique. On y trouve des

Wolofs, qui composent l'essentiel de la population, des Peuls, des Maures, des

Sérères, des Soninké. En 2002, les Wolofs

représentaient 45% de la population totale. Les Peuls étaient

estimés à 35%, les Maures 15%. Les autres ethnies

représentaient 5%. Le Gandiolais semble présenter le même

profil. Les principales ethnies rencontrées dans cette zone sont les

Wolofs (78%), les Peuls 20% et les Maures 2% (figure 5). Les Wolofs

s'installent sur l'ensemble de la zone, mais se regroupent davantage à

l'intérieur du continent loin de la côte. Ils sont des

agriculteurs et des ouvriers travaillant à la ville de Saint Louis.

Quant aux Peuls, du fait de leur mobilité, on les retrouve sur presque

toute la zone ; ce sont des agriculteurs et des éleveurs. Ils pratiquent

en même temps le maraîchage et l'élevage extensif.

S'agissant des Maures, ils se sont implantés sur les dunes jaunes et le

littoral. Ils ont comme activité socio-économique le commerce,

l'élevage de petits ruminants et de camelins et le maraîchage.

31

32

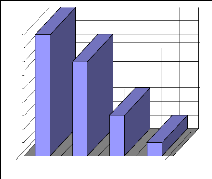

Figure 5 : Composition ethnique de la population dans la

communauté rurale (en %, 2002)

? Répartition de la population au niveau de la

communauté rurale de Gandon

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Wolofs Peuls Maures Autres

45

35

15

5

? Répartition de la population au niveau du Gandiolais

et du Toubé

40

80

70

60

50

30

20

10

0

Wolofs Peuls Maures

78

20

2

Source : Conseil rural de Gandon : Données 2002

1.3.2. Structure

La population du Gandiolais est caractérisée par

une forte proportion de jeunes âgés de moins de 20 ans. Cette

situation s'explique par l'émigration des jeunes actifs qui se dirigent

vers les grandes villes à la recherche de meilleurs revenus. Les

années de sécheresse ont entraîné une

dégradation des sols et de la couverture végétale et ont

suscité une migration de la population. Les Wolofs, en particulier, ont

connu une vague d'émigration vers les grands centres urbains comme Saint

Louis et Dakar, mais surtout vers l'étranger (Mauritanie, Gambie et en

Europe)12. L'émigration vers l'étranger est un

phénomène nouveau dans le Gandiolais. D'après les

enquêtes effectuées dans la zone, certains jeunes ont migré

vers l'Italie ou

12 Entretien du 19 mars avec Gougne, conseiller rural

et notable à Gandiol. Dans le questionnaire également plusieurs

personnes ont confirmé cette vague émigration des jeunes vers

l'étranger.

33

l'Espagne. Les retombées économiques de

l'émigration ne sont pas pour le moment visibles, mais les familles qui

en bénéficient (2 à 3 familles par village) affirment

être de plus en plus indépendantes des revenus agricoles. Par

contre dans le Toubé, ce phénomène est connu depuis

plusieurs dizaines d'années. Les retombées économiques de

l'émigration se manifestent à travers des activités comme

le transport. Beaucoup de jeunes émigrés s'investissent dans ce

secteur.

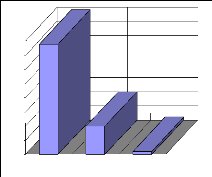

2. Agriculture et autres activités

génératrices de revenus

Dans le Gandiolais, comme dans l'ensemble de la

communauté rurale de Gandon, la population agricole devance de loin les

éleveurs. Au niveau de la communauté rurale, les agriculteurs

représentent près de 65% de la population active contre 25% pour

les éleveurs. Les pêcheurs comptent 5% des actifs. Quant au

commerce, il représente un faible taux du pourcentage des actifs

(3%).

Figure n°6 : Répartition de la population de

la communauté rurale par secteur d'activité

Agriculteurs Eleveurs

Pêcheurs Commerçants Autres

5% 3%2%

25%

65%

Source: D'après les données de la

communauté rurale - 2004

La forte présence d'une population agricole (65%) sur

une zone largement caractérisée par un déficit hydrique

constant justifie le niveau de pauvreté. La population dépend

pour l'essentiellement des revenus agricoles. Les autres secteurs

d'activité (l'élevage, la pêche et le commerce) ne

constituent, par rapport à l'agriculture, qu'une activité

secondaire.

34

2.1. L'agriculture

Le Gandiolais est une région fortement agricole. Il

s'agit d'une agriculture largement tributaire des aléas climatiques.

L'irrégularité spatio-temporelle de la pluviométrie a

encouragé l'activité maraîchère au détriment

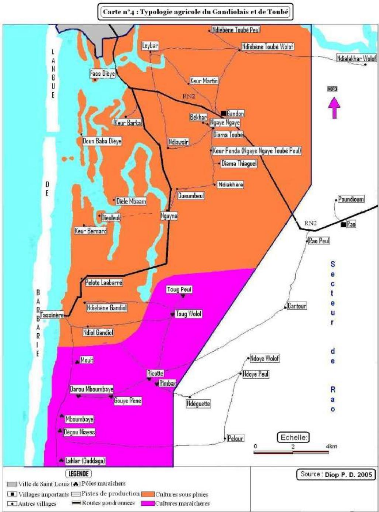

des cultures sous pluies (cf. carte 4).

2.1.1. Les cultures sous pluies

Les cultures sous pluies sont peu développées

dans le Gandiolais. Elles sont pratiquées dans le Dièri,

c'est-à-dire la partie sablonneuse s'éloignant du fleuve, jamais

atteinte par les crues. C'est une agriculture de subsistance. Les

variétés choisies sont très limitées, en raison de

l'incertitude sur le bilan hydrique. Les principales cultures sont par ordre

d'importance : le niébé, le béref, l'arachide, le petit

mil (ou souna) et le maïs.

Pendant l'hivernage de l'année 2004, l'Etat du

Sénégal, à travers les communautés rurales, avait

distribué des boutures de manioc à tous les paysans13.

Il s'agissait pour ces derniers de l'intégration d'une nouvelle

variété de culture sous pluie. Mais avec l'arrivée des

criquets pèlerins, toutes les attentes ont été

déçues. Déjà victimes d'un déficit hydrique

intense et inhabituel en 2004 (130mm de pluies), les paysans Gandiolais ont vu

les quelques produits de niébé, du mil et du manioc qui

fleurissaient, dévastés par les criquets sous leur regard

impuissant. La paille qui pouvait être vendue ou qui devait servir de

fourrage pour le bétail n'a pas été également

épargnée. Les récoltes ont été

exceptionnellement faibles. De même, le maraîchage a dû subir

un coup dur du péril acridien. Les pépinières qui ont

été plantées à la fin de l'hivernage et qui

devaient servir aux premières récoltes pour les maraîchers

ont aussi été ravagées par les criquets

pèlerins.

Les cultures sous pluies sont, dans le Gandiolais et le

Toubé, victimes d'un déficit hydrique permanent. Même si

depuis l'année 2002, les pluies tombent fin juin (cf. tableau 4), la

probabilité des pluies précoces, dangereuses pour les premiers

semis, est toujours grande. Les pluies ne s'installent officiellement

qu'à la fin du mois de juillet et sont à nouveau incertaines

à partir de la fin du mois de septembre. Si l'on ne tient pas compte de

l'humidité résiduelle du sol, la véritable période

de culture est restreinte à deux mois (août et septembre). Durant

cet intervalle, de fortes pluies (des averses) peuvent saturer le sol,

entraînant le ruissellement des eaux, provocant l'érosion des

terres et l'inondation des routes et des pistes de production qui permettent

d'accéder aux villages.

13 L'Etat du Sénégal avait

décidé de développer la culture de manioc pour la saison

2004. De ce fait, il avait distribué sur l'ensemble du territoire des

boutures de manioc aux paysans.

35

36

En plus du déficit pluviométrique chronique, les

paysans rencontrent d'autres problèmes tels que le manque de semences et

l'absence de crédits en engrais pour les cultures sous pluies. Pour des

raisons liées à ces contraintes économiques, les paysans

optent de plus en plus pour la culture de niébé et de

béréf. Leurs semences coûtent moins cher. Les banques

commerciales et les mutuelles ne sont pas disposées à

prêter de l'argent, de la semence ou de l'engrais aux agriculteurs en

saison des pluies. En prenant l'exemple sur les années passées

où le volume pluviométrique est relativement faible, les

mutuelles ne veulent prendre aucun risque en accordant des prêts aux

paysans. Les récoltes sont maigres et les producteurs ne sont pas

sûrs de pouvoir rembourser leur prêt à la fin de la saison.

Et même avec un bon hivernage, les récoltes ne sont pas

destinées à la vente. Il s'agit donc d'une agriculture de

subsistance précaire.

2.1.2. Les cultures maraîchères

Les cultures maraîchères sont pratiquées

un peu partout dans le Gandiolais et le Toubé, mais

particulièrement sur le littoral. L'oignon, la tomate, la pomme de terre