|

[I]

EPIGRAPHE

LES HOMMES SONT DES ANGES

STAGIAIRES.

VICTOR HUGO

[II]

DEDICACE

A mes chers parents NTAMBWE NGOY et LUPONA MYMY, pour leur

bienveillance, tendresse, amour et tous leurs innombrables apports dans ma

vie.

NGOY NTAMBWE Franck

Nous nous en passerons guère cette rubrique sans

falloir citer nos collègues de lutte dans la mesure où, ils ne se

sont pas montrés indifférents à notre demande de

secours

[III]

AVANT-PROPOS

Au terme de ce travail couronnant la fin du premier cycle de

nos études universitaires en Informatique de gestion, notre

allégresse est celle d'un coureur de marathon qui vient de parcourir de

milliers de mètres et qui, à l'arrivée remporte

l'épreuve, oublie toutes les difficultés du parcours. Cependant,

nous sommes dans l'obligation sinon le devoir de reconnaitre volontiers tous

ceux qui ont contribué à la réussite de nos études,

par leur assistance morale, matérielle voire même intellectuelle,

car ne dit-on pas que : « l'art c'est moi ; la science c'est nous »

?

Nos vifs remerciements à l'assistant ERNEST NGONGO

USUMBA de nous avoir acceptés sous sa direction avec amour,

disponibilité et clémence en nous initiant aussi à la

recherche scientifique au-delà de ses occupations et qui nous a

pratiquement adopté et encouragé d'aborder avec minutie ce sujet.

Outre le statut des pères intellectuels, qu'ils daignent trouver ici,

l'expression très distinguée de nos sentiments de gratitude.

Une mention très spéciale et avec beaucoup

d'égards à tout le corps enseignant du département

d'Informatique de gestion de l'Institut Supérieur Pédagogique de

Lubumbashi (ISP), pour s'être sacrifier en veillant à notre

formation intellectuelle de manière intégrale, grâce

à laquelle, nous présentons le travail que nous avons l'honneur

de défendre en ce jour. Qu'il trouve ici, l'expression de nos sentiments

les plus distingués.

Allons-nous passer sous silence les noms de ceux qui nous ont

engendrés sans être condamné par la sagesse Africaine ?

Pour échapper à cette condamnation qui est d'une part aberration

et de l'autre part une malédiction, nous adressons nos vifs et

chaleureux remerciements à notre cher père NTAMBWE NGOY et

à notre distinguée mère LUPONA MYMY, Pour leur ultime

engagement qu'ils ne cessent d'aménager à notre éducation

sur tous les plans.

A mon frère PETER NTAMBWE dit « Mr. One day »

et à mes soeurs ; LAETITIA, ELYSEE, MERVEILLE, DIMERCIA ET DANIELLA

NTAMBWE, puisse ce jalon vous soit la preuve de ma lutte, détermination

et bravoure à l'idéal.

[IV]

Nous citons : Siméon MULIMBI ABBA, Martin MONGA, Esther

MBAYO, Chris KABEMBA, Elysée MASONGA, IDI MAYAZA, Joeh LULU, Jeannine

LUSAMBA.

Quelle récompense donnerions-nous à eux si ce

n'est pas ce mot « merci » pour tout ce qu'ils ont été

pour nous Qu'ils sachent tous, que leur geste n'a pas été une

perle offerte au chien.

Nos sentiments de reconnaissance à nos amis : Kelvin

KISULA, Franck FALA, Elgrado MUMBA, Barry TWITE, Cédric MASSAMBA, Cadeau

KASONGOMA, Diesel MBAYABU, Georges KADIMA et Charles TSHOT qu'ils trouvent ici,

la part de notre sincère estime.

Bien d'autres personnes ont concouru à ce patrimoine

scientifique d'une manière ou d'une autre en y apportant un

dévouement à l'intérêt et la signification dont la

liste nous parait exhaustive de détailler ; qu'ils trouvent dans cette

optique globale, notre cordiale gaieté de compliment et cordial

remerciement.

A ceux qui nous ont voulu du mal, nous disons également

merci, car ils ont incarné leur rôle.

Notre bréviaire (crédo) serait au

préalable l'exaltation de notre pole identitaire de grâce nous

comblé par notre Dieu Tout-puissant, l'Alpha et l'Oméga que nous

rendons gloire de son amour inconditionnel et sans égal à travers

Jésus-Christ notre seigneur.

NGOY NTAMBWE Franck

[1]

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

La gestion étant constamment liée à

l'informatique, il est quasiment impossible de la dissociée à

cette dernière.

L'informatique est définie comme une science de

traitement automatique et rationnel de l'information à l'aide de l'outil

appelé l'ordinateur.1

L'apport de l'informatique sera non seulement pas une grande

satisfaction pour l'équipe scientifique mais aussi et surtout une

simplification des tâches et il ne serait plus permis aux gestionnaires

de L'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) en sigle.

de décider intuitivement, mais ils sont obligés de suivre un

processus rationnel bien avancé basé sur l'information suffisante

et bien traité selon les normes en vue d'atteindre les objectifs

assignés.

Notre sujet s'intitule : « Mise en place d'une

application de gestion d'affectation des stagiaires dans une institution

étatique de formation professionnelle ». Cas de L'Institut National

de Préparation Professionnelle (INPP LUBUMBASHI).

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

2.1. Choix du sujet

Le choix porté à ce sujet est qu'il nous permet

d'approfondir nos connaissances dans le domaine d'analyse et conception des

systèmes d'information.

2.2. Intérêt du sujet

Nous avons apporté à ce sujet trois

intérêts :

a. Intérêt personnel

Sur le plan personnel, ce travail aura comme avantage de

joindre toutes les connaissances acquises au long de notre parcours

académique.

b. Intérêt social

Pour L'INPP Lubumbashi ; un système informatique

permettra, d'avoir une base des données unique qui regroupera toutes les

informations en rapport avec les affectations des stagiaires.

1 Larousse édition spéciale, RDC, P.

537

[2]

c. Intérêt scientifique

Ce travail pourra servir de miroir aux étudiants de la

science informatique qui désirent mener des recherches dans le domaine

d'analyse et de conception des systèmes d'information.

3. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question est définit comme

étant la révision systématique et complète de la

littérature disponible sur tous les aspects conceptuels.2

Autrement dit faire l'état de la question signifie

s'intéresser à tous ceux qui ont parlé ou qui ont

touché d'une manière ou d'une autre à l'objet

d'étude du chercheur.

Notre recours a été précieux à

l'ouvrage de notre prédécesseur afin de donner

l'originalité de notre travail et citons :

KASONGO MWEMA Jean, dans son travail de fin de cycle : «

Conception d'une application d'affectation d'agents de sécurité

dans une maison de gardiennage cas de Pomba Security » 3

L'auteur voulait répondre à un problème

de gestion qui se résume par : « Quel système mettre en

place pour rendre optimal l'affectation des agents de sécurité

dans les différents postes ? » Compte tenu des problèmes que

rencontrai son domaine d'étude, notamment :

? l'encombrement des archives ;

? l'accès difficile aux informations des agents ;

? le stockage des données dans les cahiers causant

ainsi la lenteur de recherche.

Sa proposition était de mettre en place une application

de gestion d'affectation des agents de sécurité.

Quant à nous, notre travail a pour objectif de

concevoir une application de gestion d'affectation des stagiaires dans une

institution étatique de formation professionnelle. Il se démarque

de celui cité ci-haut par le simple fait que nous abordons ici de

façons très particulière et détaillée la

gestion d'affectation des stagiaires, qui permettra d'assouplir la tâche

aux agents et cadres de l'INPP dans sa gestion.

2 J. MULOWAYI, cours d'initiation à la

recherche scientifique, G2/IG, ISP/l'shi 2016-2017, p29, inédit

3 KASONGO M., Conception d'une application

d'affectation d'agents de sécurité dans une maison de

gardiennage, G3/IG/ISC/L'shi, 2014-2015, inédit

[3]

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

4.1. Problématique

La problématique est définie comme la question

principale ou l'ensemble des questions auxquelles nous tentons de

répondre en fonction des objectifs de la recherche.4

C'est ainsi, lors de nos investigations à L'INPP

Lubumbashi nous avons relevé les difficultés suivantes :

y' Nous avons remarqué que le suivi journalier de

chaque stagiaire pris en charge par l'INPP est quasiment impossible car, les

chargés de suivi doivent descendre tous les jours dans les salles

où sont affectées ces stagiaires afin d'avoir des

précisions sur leurs fréquentations.

y' En ce qui concerne les effectifs, nous avons

constaté des incertitudes sur le nombre ainsi que les identités

des stagiaires.

y' Jusqu'à ce jour, le traitement des opérations

est manuel, ce qui ralenti le déroulement des activités.

En effet, notre préoccupation majeure est la suivante :

? Quelle solution pouvons-nous proposer afin de

surmonter les difficultés liées à la Gestion d'affectation

des stagiaires ?

4.2. Hypothèse

Pour mener à bien notre travail et attribuer une

orientation particulière à notre étude, nous avons dans sa

rédaction, optée pour une démarche d'hypothèse.

L'hypothèse est l'idée ou la pensée que

l'on veut défendre ou demander comme thèse tout au long du

travail.

L'hypothèse pose un rôle très important

dans un travail scientifique dans la mesure où l'on trouve des

réponses poursuivies aux questions de la problématique.

Eu égard aux problèmes soulevés dans la

problématique, nous proposons :

? Mettre en place une base des données qui pilotera une

application informatique et dans laquelle seront conservées toutes les

informations relatives aux affectations des stagiaires.

4 J. MULOWAYI, cours d'initiation à la

recherche scientifique, G2 ISP 2015-2016, inédit

[4]

5. METHODES ET TECHNIQUES

5.1. Méthode

Selon le dictionnaire la rousse édition spéciale

République Démocratie du Congo, la méthode est

définie comme une démarche relationnelle de l'esprit pour arriver

à la connaissance ou à la démonstration d'une

vérité.5

En ce qui concerne la méthode pour l'élaboration

de notre travail, nous avons opté pour la méthode « MERISE

».

MERISE : c'est une méthode d'étude et de

réalisation informatique par les sous-ensembles, autrement dit une

méthode de conception, de développement et de réalisation

de projets informatiques. Son but est d'arriver à concevoir un

système d'information et elle est basée sur la séparation

de données et de traitement à effectuer en plusieurs

modèles.

La méthode MERISE préconise trois niveaux

d'abstraction dans la conception d'un Système d'Information. Il s'agit

des niveaux :

Conceptuel

Organisationnel

Opérationnel

5.2. Techniques

La technique est un outil mis à la disposition de la

recherche et organisé par méthode dans le but de collecter les

informations nécessaires adaptées aux problèmes et de

phénomène étudié.

Nous pouvons retenir que c'est l'ensemble des

procédées qui aident à récolter les données

importantes pour l'élaboration d'un travail scientifique.

Les techniques utilisées pour la réalisation de ce

travail sont :

a. Technique d'observation

C'est une technique qui permet aux chercheurs d'entrer

personnellement en contact avec la réalité qu'ils

étudient, elle nous a aussi permis de descendre sur terrains pour voir

le déroulement des opérations afin de critiquer les informations

reçues.

b. Technique documentaire

Elle nous a permis de faire recours aux notes des cours,

certains travaux scientifiques, livres, sites ou nous avons pu récolter

les informations nécessaires et exactes pour la réalisation de ce

travail.

5 La rousse édition spéciale, RDC,

P.642

[5]

c. Technique d'interview

L'interview nous a permis d'être en contact direct avec le

responsable de

l'entreprise.

6. DELIMITATION DU SUJET

Tout travail scientifique exige une délimitation, c'est

pourquoi nous avons délimité notre sujet d'étude dans le

temps et dans l'espace.

6.1. Dans l'espace

Notre champ d'investigation qui est L'institut national de

préparation professionnelle direction provinciale du Haut-Katanga

correspondant géographiquement au n°18 du boulevard M'siri au

quartier industriel, dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Etant

donné que cette institution possède plusieurs départements

en son sein, nous limiterons nos investigations au département

d'informatique ou nous ferons le suivi d'affectation des stagiaires.

6.2. Dans le temps

Nous avons considéré les procédures et

les fonctionnalités en vigueur de 2015 jusqu'à nos jour.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction générale et la conclusion

générale, notre travail est

subdivisé en trois chapitres qui sont:

? Le premier chapitre, intitulé « ANALYSE DE

L'EXISTANT »

Porte sur la présentation de l'organisation, la

délimitation du périmètre d'étude, le diagnostic

de l'existant et l'étude des solutions nouvelles.

? Le deuxième chapitre, intitulé «

CONCEPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE »

Est consacré à la conception du nouveau

système informatique.

? Le troisième chapitre, intitulé «

IMPLEMENTATION » :

S'attarde sur la mise en oeuvre du nouveau système

informatique.

[6]

CHAPITRE I : ANALYSE DE L'EXISTANT

I.1. PRESENTATION DE L'ORGANISATION

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

L'institut national de préparation professionnelle

direction provinciale du Haut-Katanga correspondant géographiquement au

n°18 de l'avenue M'siri au quartier industriel, dans la commune

Kampemba.

2. HISTORIQUE

Au cours de l'accession de notre pays à

l'indécence vers les années 1990, il y a eu un départ

massif des cadres expatries, cela à justifier les tout dans notre pays,

c'est Àà-dire il y a eu des vides dans l'entreprises congolaise.

L'envoi des stagiaires congolais en Europe pour être formes et que leurs

tours qu'il puisse aussi forme les autres (congolais), ce

phénomène portait sur les aspects suivants :

? Faire appel aux travailleurs qualifies européens de

venir former les congolais sur place ;

? Confier aux blancs qui étaient restes à la

formation de leurs collaborateurs.

Toutes ces suggestions citées ci-haut ne pouvaient pas

mettre fin aux difficultés des stagiaires nationaux ayant une grande

charge sur les budgets de l'état.

Arriver en 1961 l'état congolais a entrepris les

bureaux internationaux des travailleurs (BIT) confort avec les travailleurs,

avec les organismes. Les organisations est la mise en système

d'élaboration professionnelle. En 1963 il introduit une demande au fond

spécial des états unis pour la création de l'institut

nationale de préparation professionnelle. Le 27/06/1963, une demande

spéciale et fond a été introduite par l'état de

créer l'institut national de préparation professionnelle. Le

29/06/1964, le président KASAVUBU eut l'occasion de signaler

l'ordonnance loi n°206 portant création de l'institut nationale de

professionnelle (INPP) en sigle. En 1966, installation générale

de direction de KINSHASA. En 1990, intégration de l'école

piégée à l'INPP provinciale de MBUJI MAYI. En 1999

création de la direction provinciale de KANANGA.

[7]

3. MISSION

La mission principale de l'institut national de

préparation professionnelle est de : améliore la qualification

professionnelle de la population, activer notamment le perfectionnement de

travailleurs dans l'emploi ou privées, la réorganisation

professionnelle des travailleurs charges des professions, l'aide aux

entreprises pour la création de leurs propres centres de formation aux

sélections l'orientation professionnelle, l'aide aux entreprises pour

mettre au point la classification des emplois et enfin, la fourniture aux

autorités politiques de supports techniques nécessaires à

l'élaboration et exécution du politique nationale en

matière de formation professionnelle.

4. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION

? Financières

Pour ce qui concerne les ressources, nous avons : la

subdivision de l'état qui comprend 50% des budgets, la cotisation

mensuelle des employeurs et la rétribution exceptionnelle.

? Humaines

En ce qui concerne les ressources humaines, l'institut

national de préparation professionnelle possède, un personnelle

expérimentée et hautement qualifie.

a. Processus et mode d'intervention

La formation se fait toujours à la demande, si elle

est dans les installations de l'institut national de préparation

professionnelle, elle est dite externe, si elle est dans l'entreprise, à

ce moment-là elle est dite intégrée.

b. Statut juridique

L'entreprise publique à un caractère technique

et social saurie de la personnalité juridique crée le 29/06/1964

par l'ordonnance loi n°206.

c. Structure

La structure de l'état est exercée par le

ministre du travail et prévoyance sociale, ainsi que le ministre du

potentiel utile administratif et financière. Les conseils administratif

est compose des représentant de l'état, des employeurs et des

travailleurs qui est un organe suprême de l'institut.

[8]

Par la délégation, la comite de gestion assure

la gestion courante de l'institut, la structure opérationnelle comprend

: la détection générale et service centraux, le

département technique direction provinciale, antennes, écoles

supérieurs de formation des cadres, le département administratif

et financière.

d. Domaines d'interventions

L'institut national de préparation professionnelle est

capable d'assurer la formation dans des métiers selon les besoin

exprimé par chaque entreprise. Dans une façon

générale et dispose des ateliers et des laboratoires pour les

domaines ci-après : mécanique générale : machines,

outils, charpenterie métalliques, mécanique auto : diesel,

essence, électricité, froide et climatisation,

électronique, bâtiments et génie circuit,

comptabilité, secrétariat, commerce, administrations, gestions de

la petite et moyenne entreprise, fonction des agents des maitrises et des

cadres, pédagogie et formation, technique et maniement d'utilisation des

tests psychotechnique, analyse, description et classification des emplois,

contrôles technique d'automobile et l'informatique de gestion.

e. Programme et méthodes des

formations

Cette institution ne porte pas de programme

préétablie de type scolaire, les programmes ses fonts sur mesures

suivant les exigences du poste du travail et les méthodes de formation

à l'axée sur la pratique. Elles sont fonctionnelles par rapports

aux activités audio visuelles méthodes de traitement,

Séminaire, travaux pratiques.

f. Duré de la formation

Pas de durée fixe elle est déterminée en

fonction des objectifs du programme et du niveau de candidat.

? Structure

L'entreprise est actuellement un établissement public,

la comite de gestion est composée de quatre membres mandataires de

l'état.

? ADG : administrateur délégué

général

? ADGA : administrateur délégué-adjoint

? ADT : administrateur technique

? ADF : administrateur de finance et au niveau provincial nous

avons un directeur provincial. Sous-directeur provincial et deux chefs de

division dont l'un est charge de divisions administration et finances et autre

technique.

[9]

g. Division administrative et finance

Cette division est repartie en six services :

+ Secrétariat

+ Comptabilité

+ Dispensaire

+ Budget et contrôle

+ OEuvre sociale

+ Contrôle technique.

h. Division technique

Elle aussi à son tour comprend les services suivant :

préformation : qui comprend la formation de tous les formateurs. C'est

une étude préalable d'élaboration d'un programme.

Formation de commerce, l'administration et informatique : qui s'occupée

de la formation au serviteur et aux informaticiens. Des cadre et maitrise pour

mieux leur permettre à concevoir la politique de l'entreprise.

Electricité froide et électronique(EFE) qui s'occupe de

l'électricité froide et électronique congélateur,

frigo et climatiseur. Electrique : qui s'occupe de la préparation

télévisions et radios. Les services de chaudronnerie : technique

de métaux, enfer appelés tôles, huiles, charpenterie

métallique.

Le service de mécanique auto qui s'occupe pour la

préparation de mécanicien de moteur à essence,

équipement d'ingestion.

i. Division de recouvrement

Cette division comprend trois services qui sont :

+ Service de contrôle et taxation

+ Service de comptes courants

+ Service contentieux et perception

[10]

5. PRESENTATION DE L'ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE

|

Direction provinciale

|

|

|

|

|

|

|

|

Sous-Direction provinciale

|

|

Secrétariat de

|

Direction

|

|

|

|

Mécanique Gen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mécanique Auto

|

|

Division Adm & Finance

|

|

Inspection technique

|

Division technique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gestion personnel

|

|

Chb soudure

|

|

|

|

|

|

Génie civil

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Comptabilité

|

|

|

Caisse

|

|

|

|

|

|

Electricité

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sécurité industriel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Budget contrôle

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Electronique

|

|

Achat

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hôtellerie & resta

|

|

|

|

|

|

|

|

Approvisionnement

|

|

|

Entretien

|

|

|

|

|

Froid & climat

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Coupe & couture

|

|

|

|

|

Inventaire

|

|

Informatique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dispensaire

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Esthétique

|

|

|

Com & Adm

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Recouvrement

|

|

Pédagogie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OSP

|

|

|

|

|

|

|

Compte courent

|

Content taux

|

|

Taxation

|

|

|

Antenne de Kolwezi

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

FCM

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bureau

|

de liaison Likasi, Kamina,

|

B.des conseillers

|

|

|

Source: bureau de division technique

|

|

|

Kalemie

|

|

|

|

|

|

Date: le 26/12/2019

|

|

|

|

Contrôle Tech

|

|

|

[11]

I.2. DELIMITATION DU PERIMETRE D'ETUDE

Notre choix s'est porté au bureau de division

technique, un lieu que nous avons jugé important, un carrefour où

toutes les informations liées au stage passent. C'est au sein de ce

bureau que s'est limité notre recherche pour l'accomplissement du

présent travail.

1. ORGANIGRAMME DU DOMAINE ÉTUDIÉ

Division technique

Adjoint technique

Secrétariat

Description des postes

Division technique : c'est un poste qui joue le rôle de la

répartition des tâches de production entre les membres.

Adjoint technique : c'est un poste qui s'occupe de la

coordination et l'encadrement d'un groupe d'agents.

Secrétariat : c'est un poste qui s'occupe de tâches

administratives et qui veille à son bon fonctionnement matériel,

administratif et juridique.

SOURCE : Bureau de Division technique DATE : le 26/12/2019

[12]

2. CIRCULATION DE L'INFORMATION

A l'arrivée du candidat, il se présente au

secrétariat et dépose sa fiche d'affectation du stage. Le

secrétariat vérifie si toutes les informations exigées

sont exactes. Dans l'affirmatif, il enregistre les informations dans un

registre et transmet la fiche d'affectation au bureau d'Adjoint technique qui

approuve et remet au secrétariat. Ensuite, le secrétariat remet

au stagiaire une copie de cette fiche et transmet l'originale au

département concerné. Ce dernier valide le stage et informe le

candidat.

3. ANALYSE DES LOTS D'INFORMATIONS

A. ETUDE DES DOCUMENTS

Un document est un support sur lequel on peut conserver des

informations dans une organisation ou dans un domaine d'étude. Pour

notre étude, nous analyserons les différents documents que nous

avons trouvés, il s'agit de:

? La fiche d'affectation

? Le registre de réception des lettres

1. Fiche d'affectation : c'est une fiche qui

permet à l'entreprise d'avoir les informations ou identité

complète du stagiaire. Elle contient les éléments suivants

:

· Numéro stagiaire ;

· Nom du stagiaire;

· Post nom du stagiaire ;

· Prénom du stagiaire ;

· Genre du stagiaire;

· Téléphone du stagiaire ;

· Adresse du stagiaire ;

· Département du stagiaire ;

· Etablissement du stagiaire.

2. Registre de réception des lettres

: c'est un document qui permet à l'entreprise d'avoir les

informations complètes sur les modalités du stage. Il contient

les éléments suivants :

· Code stage ;

· Département concerné ;

· Téléphone département

· Duré du stage ;

[13]

? Date début du stage ;

? Date fin du stage ;

? Date d'édition ;

? Date réception ;

? Observation ;

B. INVENTAIRE DES RUBRIQUES

Une rubrique est une propriété non

décomposable, l'inventaire des rubriques se fait dans un tableau dont

les colonnes reprenant tous les documents utiliser dans l'organisation et les

lignes reprenant toutes les rubriques.

L'inventaire des rubriques nous permet de faire le recrutement de

toutes les rubriques.

|

N°

|

DOCUMENTS RUBRIQUES

|

FICHE

D'AFFECTATION

|

REGISTRE DE

RECEPTION DES

LETTRES

|

|

1

|

Numéro stagiaire

|

*

|

|

|

2

|

Nom stagiaire

|

*

|

|

|

3

|

Post nom stagiaire

|

*

|

|

|

4

|

Prénom stagiaire

|

*

|

|

|

5

|

Genre stagiaire

|

*

|

|

|

6

|

Téléphone stagiaire

|

*

|

|

|

7

|

Adresse stagiaire

|

*

|

|

|

8

|

Département stagiaire

|

*

|

|

|

9

|

Etablissement stagiaire

|

*

|

|

|

10

|

Code du stage

|

|

*

|

|

11

|

Département concerné

|

|

*

|

|

12

|

Téléphone département

|

|

*

|

|

13

|

Duré su stage

|

|

*

|

|

14

|

Date début

|

|

*

|

|

15

|

Date fin

|

|

*

|

|

16

|

Date édition

|

|

*

|

|

17

|

Date de réception

|

|

*

|

|

18

|

Observation

|

|

*

|

[14]

C. DICTIONNAIRE DES DONNEES BRUTES

Le dictionnaire de données brutes est en fait le

résultat de la phase de collecte de données

élémentaire des documents présentés lors de

l'analyse préalables. C'est un dictionnaire qui reprend toutes les

informations fidèlement toutes les données recensées dans

l'inventaire des rubriques.

|

N°

|

PROPRIETE

|

SIGNIFICATIONS

|

DOMAINE

|

TYPE

|

TAILL E

|

REGLE DE

GESTION

|

|

1

|

Num_stagiaire

|

Numéro du stagiaire

|

NC

|

AN

|

4

|

Unique

|

|

2

|

Nom du stag

|

Nom du stagiaire

|

NC

|

A

|

15

|

|

|

3

|

Post_nom du stag

|

Post nom du stagiaire

|

NC

|

A

|

15

|

|

|

4

|

Prenom du stag

|

Prénom du stagiaire

|

NC

|

A

|

15

|

|

|

5

|

Genre du stag

|

Genre du stagiaire

|

NC

|

A

|

1

|

|

|

6

|

Telephone

|

Numéro de téléphone

|

NC

|

AN

|

14

|

Unique

|

|

7

|

Adresse

|

Adresse du stagiaire

|

NC

|

AN

|

50

|

|

|

8

|

Departement

|

Département du stagiaire

|

NC

|

AN

|

30

|

|

|

9

|

Etablissement

|

Nom de l'établissement

|

NC

|

AN

|

50

|

|

|

10

|

Code_stage

|

Code du stage

|

NC

|

AN

|

4

|

Unique

|

|

11

|

Departement

|

Nom du département concernéé

|

NC

|

AN

|

30

|

|

|

12

|

TelDépartement

|

Téléphone du département

|

NC

|

AN

|

13

|

|

|

13

|

Dure_stage

|

Duré du stage

|

NC

|

AN

|

20

|

|

|

14

|

Date_debut

|

Date début du stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

15

|

Date_fin

|

Date fin du stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

16

|

Date_edit

|

Date édition de la lettre de stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

17

|

Date_reception

|

Date de réception de la lettre de stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

18

|

Observation

|

Observation du stage

|

NC

|

AN

|

50

|

|

[15]

2. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS

1. RECENSEMENT DES ACTEURS

Un acteur c'est une personne physique ou morale capable

d'émettre et de recevoir des informations dans un domaine

d'étude.

Nous présentons dans le tableau ci-dessous tous les

acteurs de notre domaine d'étude.

|

N°

|

NOM ACTEUR

|

TYPE

|

SIGNIFICATION

|

|

1

|

Stagiaire

|

Externe

|

La personne qui sollicite le stage

|

|

2

|

Secrétariat

|

Interne

|

Un poste de travail chargé de gérer les demandes

de stage

|

|

3

|

Adjoint technique

|

Interne

|

La personne chargé d'approuver le stage

|

|

4

|

Chef de département

|

Interne

|

La personne chargé de valider le stage

|

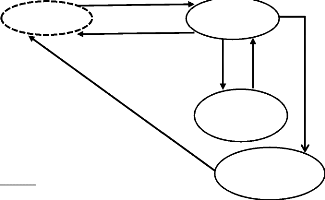

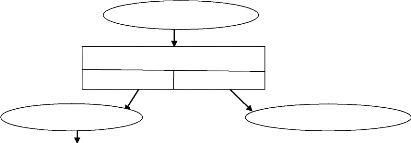

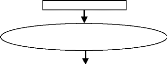

2. GRAPHE DE FLUX

Un graphe de flux est un schéma qui représente

la circulation des informations dans un système.

(1)

Secrétariat

Stagiaire

(4)

(3)

(2)

(6)

Adjoint technique

(5)

Légende

Chef de département

1) Demande de stage

2) Fiche Transmise

3) Fiche approuvée remise

4) Copie fiche remise

5) Fiche approuvée transmise

6) Stagiaire informé

[16]

I.3. CRITIQUE DE L'EXISTANT ET PROPOSITION DES

SOLUTIONS NOUVELLES

1. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Cette phase d'étude consiste à donner les points

forts, les points faibles, à améliorer et enfin à proposer

une nouvelle solution.

a. POINTS FORTS

y' Le respect de la hiérarchie ;

y' Un personnel compétant ;

y' Le respect de la déontologie ;

y' La bonne collaboration avec ses candidats.

b. POINTD FAIBLES

y' La sécurité des informations est moindre ;

y' La perte de temps dans l'élaboration des listes des

candidats en ordre ; y' La lenteur et la fatigue lors des enregistrements de

plusieurs candidats à cause de la transcription manuelle ;

2. ETUDE DE SOLUTIONS NOUVELLES

+ Pour arriver à améliorer les insuffisances de

l'organisation soulevées ci-haut, nous allons proposer une mise en

application qui rendra rapide le processus d'affectation des stagiaires.

[17]

CHAPITRE II : CONCEPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE

Cette partie a pour but de proposer une solution pour le futur

système informatique qui nous permettra de mettre en place un

modèle sur lequel nous allons nous référer. Ce dernier

fera comprendre les liens existants entre les objectifs de l'organisation et de

ce qui sera réalisé.

II .1. FORMALISATION CONCEPTUELLE DU SYSTEME

INFORMATIQUE

La formalisation conceptuelle est l'étape la plus

importante d'un projet informatique avec Merise. Elle a pour but de fixer les

choix des informations et traitements à manipuler dans le Système

d'Information (à défaut de décrire complétement ce

dernier).6 On utilise deux méthodes de formalisation :

Modèle conceptuel de données ; Modèle

conceptuel des traitements.

A. ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES (MCD)

Le modèle conceptuel de données est une

représentation de l'ensemble des données manipulées dans

le système d'information, ainsi que la relation entre ces

données. Ces données sont statiques, c'est le modèle

conceptuel de traitement qui le formalise.7

1. Dictionnaire de données

épuré

C'est un dictionnaire qui permet de recenser, de classer et de

trier toutes les données, collecté lors des entretiens ou de

l'étude de documents.

Pour Camile MOINE, le dictionnaire de données est une

structure qui rassemble le but du dictionnaire de données relatif

à un sujet, ou encore de recenser, structurer et de donner une

première analyse informatique8

Partant des différents documents et entretiens, nous

allons élaborer le dictionnaire des données qui n'a ni synonyme

ni polysème et ni données calculées.

Il est donné sous forme du tableau suivant :

6

www.siteduzero.com

7

www.coursinformatiquegratuit.com

8 C.,MOINE, informatique appliquée à

la gestion, éd. Faucher ,ISBN,2-216-03481-9,p.14.

[18]

|

N°

|

PROPRIETE

|

SIGNIFICATION

|

DOMAINE

|

TYPE

|

TAILLE

|

REGLE DE GESTION

|

|

1

|

NumStagiaire

|

Numéro du stagiaire

|

NC

|

AN

|

4

|

Unique

|

|

2

|

NomStagiaire

|

Nom du stagiaire

|

NC

|

A

|

15

|

|

|

3

|

PostnomStagiaire

|

Post nom du stagiaire

|

NC

|

A

|

15

|

|

|

4

|

PrenomStagiaire

|

Prénom du stagiaire

|

NC

|

A

|

15

|

|

|

5

|

GenreStagiaire

|

Genre du stagiaire

|

NC

|

A

|

1

|

F ou M

|

|

6

|

PromotionStagiaire

|

Promotion du stagiaire

|

NC

|

AN

|

10

|

|

|

7

|

TelephoneStagiaire

|

Numéro de téléphone

|

NC

|

AN

|

13

|

Unique

|

|

8

|

AdresseStagiaire

|

Adresse du stagiaire

|

NC

|

AN

|

30

|

|

|

9

|

InstitutionStagiaire

|

Nom de l'institution du stagiaire

|

NC

|

AN

|

30

|

|

|

10

|

NumAffectation

|

Numéro d'affectation

|

NC

|

AN

|

4

|

Unique

|

|

11

|

DateAffectation

|

Date d'affectation du stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

12

|

DateDebut

|

Date début du stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

13

|

DateFin

|

Date fin du stage

|

NC

|

D

|

10

|

JJ/MM/AA

|

|

14

|

Observation

|

Observation du stage

|

NC

|

AN

|

50

|

|

|

15

|

NumDepartement

|

Le numéro du département

|

NC

|

AN

|

4

|

Unique

|

|

16

|

NomDepartement

|

Le nom du département

|

NC

|

AN

|

20

|

|

|

17

|

ChefDepartement

|

Nom du chef du département

|

NC

|

AN

|

20

|

|

|

18

|

TelDépartement

|

Téléphone du département

|

NC

|

AN

|

13

|

|

2. Matrice de dépendance fonctionnelle à

sources simple

La matrice de dépendance fonctionnelle à sources

simple est une matrice carrée dans laquelle sont

représentées toutes les dépendances fonctionnelles dont la

source (la clé primaire) est constituée d'un seul attribut. On

représente la clé par le caractère « * » et la

dépendance par le chiffre 1.9

|

N°

|

BUT

SOURCE

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

|

1

|

NumStagiaire

|

*

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2

|

NomStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3

|

PostnomStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4

|

PrenomStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5

|

GenreStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6

|

PromotionStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7

|

TelephoneStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8

|

AdresseStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9

|

InstitutionStagiaire

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10

|

NumAffectation

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11

|

DateAffectation

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12

|

DateDebut

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13

|

DateFin

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14

|

Observation

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15

|

NumDepartement

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

*

|

|

|

|

16

|

NomDepartement

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

17

|

ChefDepartement

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

18

|

TelDépartement

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

9 MATHERON J.P. cité par

NGONGO E., cours de methodes d'analyse

informatique,ISP/L'shi2018,p34.

[19]

3. Matrice de dépendance fonctionnelle à

sources composée

Dans notre cas cette matrice n'existe pas vu que toutes les

propriétés ont été déterminées dans

la matrice de dépendance fonctionnelle à source

simples.10

4. Matrice de clés

Dans cette matrice carrée, on analyse les

dépendances fonctionnelles entre

identifiants.

|

N°

|

Clés

|

1

|

2

|

3

|

|

1

|

NumStagiaire

|

|

|

1

|

|

2

|

NumDepartement

|

|

|

1

|

|

3

|

NumAffectation

|

|

|

*

|

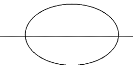

5. Graphe de clés

C'est une représentation graphique des

dépendances fonctionnelles entre les clés. Il représente

les relations qui existent entre les tables.

NumAffectation

NumStagiaire NumDepartement

10 MATHERON J.P. cité par NGONGO E., cours

de méthodes d'analyse informatique,ISP/L'shi2018,p38.

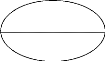

6. Structure d'accès théorique

(SAT)

La structure d'accès théorique est

établie en ajoutant au graphe des clés les différentes

propriétés en dépendance fonctionnelle avec les

identifiants.

NumStagiaire NumAffectation NumDepartement

|

NomStagiaire PostnomStagiaire PrenomStagiaire GenreStagiaire

PromotionStagiaire TelephoneStagiaire AdresseStagiaire InstitutionStagiaire

|

DateAffectation DateDebut DateFin Observation

|

NomDepartement ChefDepartement TelDepartement

|

[20]

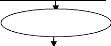

7. Construction du modèle conceptuel de

données (MCD)

C'est une représentation des données du

système d'information, ayant pour but d'écrire de façon

formelle les données qui seront utilisées par le système

d'information.11

(1,n) (1,1)

RECEVOIR

CIF

(1,1)

(1,n)

CONCERNER

CIF

STAGIAIRE

NumStagiaire NomStagiaire PostnomStagiaire

PrenomStagiaire GenreStagiaire PromotionStagiaire TelephoneStagiaire

AdresseStagiaire InstitutionStagiaire

AFFECTATION

NumAffectation DateAffectation DateDebut DateFin

Observation

DEPARTEMENT

NumDepartement NomDepartement ChefDepartement

TelDepartement

8. Tableau des cardinalités

Le tableau de cardinalité recense toutes les formes de

cardinalités rencontrées dans le model conceptuel ainsi en

donnant leurs signification.12

|

N0

|

ASSOCIATION

|

ENTITE

|

CARDINALITE

|

SIGNIFICATION

|

|

1

|

RECEVOIR

|

STAGIAIRE

|

(1, n)

|

Un stagiaire reçoit une ou plusieurs affectations.

|

|

AFFECTATION

|

(1,1)

|

Une affectation est reçue par un et un seul stagiaire.

|

|

2

|

CONCERNER

|

AFFECTATION

|

(1, 1)

|

Une affectation concerne un et un seul département.

|

|

DEPARTEMENT

|

(1, n)

|

Un département est

concerné par une ou

plusieurs affectations.

|

11 MATHERON J.P. cité par NGONGO E.., cours

de méthodes d'analyse informatique, ISP/L'shi2018,p41.

12 M. Diviné ., Parlez-vous Merise ? ,

les éditions du phénomène, Paris, 2008.

[21]

B. ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE

TRAITEMENT(MCT)

Le modèle conceptuel des traitements (MCT) est une

description dynamique du système, c'est-à-dire un schéma

représentant les traitements, en réponse aux

événements à traiter. Il est une succession

d'événements et d'opérations sans se préoccuper de

leur organisation. 13

1. Tableau des flux

Un flux est un échange d'informations entre deux

acteurs, c'est-à-dire l'acteur émetteur et l'acteur

récepteur.

|

N°

|

Nom flux

|

Émetteur

|

Récepteur

|

Signification

|

|

1

|

Demande de stage

|

Stagiaire

|

Secrétariat

|

Le stagiaire dépose la fiche d'affectation au bureau de

secrétariat.

|

|

2

|

Fiche transmise

|

Secrétariat

|

Bureau adjoint technique

|

Le bureau du secrétariat transmet la fiche d'affectation

au bureau adjoint technique.

|

|

3

|

Fiche remise

|

Bureau adjoint technique

|

Secrétariat

|

Le bureau adjoint technique remet la fiche au bureau du

secrétariat après l'avoir approuvée.

|

|

4

|

Copie fiche remise

|

Secrétariat

|

Stagiaire

|

Le bureau du secrétariat remis la copie de la fiche

d'affectation.

|

|

5

|

Fiche approuvée transmise

|

Secrétariat

|

Département

|

Le bureau du secrétariat transmet l'originale de la fiche

au département.

|

|

6

|

Stagiaire informé

|

Département

|

Stagiaire

|

Après la validation du stage le département informe

au stagiaire.

|

2. Tableau des événements

Un évènement est un fait dont l'apparition

déclenche une réaction au sein d'un système d'information.

Le tableau ci-dessous décrit les différents

événements qui vont déclencher des réactions au

sein de notre domaine d'étude.

|

N°

|

Événement

|

Émetteur

|

Récepteur

|

Type

|

Signification

|

|

1

|

Demande de stage

|

Stagiaire

|

Secrétariat

|

Externe

|

Le Stagiaire dépose la fiche

d'affectation au bureau de secrétariat.

|

|

2

|

Fiche transmise

|

Secrétariat

|

Bureau adjoint technique

|

Interne

|

Le bureau du secrétariat transmet la fiche

d'affectation au bureau adjoint technique.

|

|

3

|

Fiche remise

|

Bureau adjoint technique

|

Secrétariat

|

Interne

|

Le bureau adjoint technique remet la fiche au bureau du

secrétariat après l'avoir approuvée.

|

|

4

|

Fiche approuvée transmise

|

Secrétariat

|

Département

|

Interne

|

Le bureau du secrétariat transmet

l'originale de la fiche au département.

|

13 M. Diviné .,Parlez-vous Merise ? ,

les éditions du phénomène, Paris, 2008.

[22]

3. Tableau des actions induites

Une action induite est une action dont l'exécution

favorise la réalisation d'une opération où d'un

traitement.

|

N°

|

Événement

|

Récepteur

|

Action

|

Résultat

|

Signification

|

|

1

|

Demande de stage

|

Secrétariat

|

- Vérifier information fiche -

Transmettre fiche - Enregistrer info

|

- Information valide -Information non valide - Fiche transmise

-Information enregistrée

|

Le bureau du secrétariat vérifie si les

informations sont valides ou non, dans l'affirmatif, il enregistre les

informations et transmet la fiche au bureau d'adjoint technique.

|

|

2

|

Fiche transmise

|

Bureau adjoint technique

|

-Approuver fiche -Remettre fiche

|

-Fiche approuvé

-Fiche approuvée remise

|

Le bureau d'adjoint technique approuve la fiche d'affectation et

remet au bureau du secrétariat.

|

|

3

|

Fiche approuvée remise

|

Secrétariat

|

-Remettre copie fiche

-Transmettre fiche

|

-Copie fiche remise

-Fiche approuvée transmise

|

Le bureau du secrétariat remet une copie au stagiaire et

transmet la fiche approuvée au département concerné.

|

|

4

|

Fiche approuvée transmise

|

Département

|

-Valider stage -informer stagiaire

|

-Stage validé

- Stagiaire informé

|

Le département valide le stage et informe le stagiaire.

|

4. Tableau des opérations

Ce tableau représente l'enchainement des opérations

déclenchées par les événements et les

résultats de ces derniers au sein de l'organisation.

|

N°

|

Opération

|

Événement- déclencheur

|

Actions

|

Résultats

|

Signification

|

|

1

|

Vérification information

|

Demande de stage

|

Vérifier

information fiche

|

- Information valide

- Information non valide

|

Le bureau du secrétariat vérifie si

les informations exigées sont

valides ou non

|

|

2

|

Enregistrer

|

Information valide

|

Enregistrer information

|

Information enregistrée

|

Enregistrement des informations par le bureau du

secrétariat.

|

|

3

|

Transmettre fiche

|

Information enregistrée

|

Transmettre fiche

|

Fiche transmise

|

Le bureau du secrétariat transmet

la fiche au bureau d'adjoint

technique.

|

|

4

|

Approuver fiche

|

Fiche transmise

|

Approuver fiche

|

Fiche approuvée

|

Le bureau d'adjoint technique

approuve la fiche.

|

|

5

|

Fiche remise

|

Fiche transmise

approuvée

|

Remettre fiche

approuvée

|

Fiche approuvée remise

|

Le bureau d'adjoint technique

remis la fiche approuvé.

|

|

6

|

Remise copie fiche

|

Fiche approuvée remise

|

-Remettre copie

fiche

-Transmettre

fiche approuvée

|

-Copie fiche remise

-Fiche approuvée transmise

|

Le bureau du secrétariat remet la

copie de la fiche au stagiaire et

transmet la fiche

approuvée au département concerné

|

[23]

|

7

|

Validation stage

|

Fiche approuvée

transmise

|

Valider stage

|

Stage validé

|

Le département procède à la

validation du stage.

|

|

8

|

Informer

|

Stage validé

|

Informer Stagiaire

|

Stagiaire t informé

|

Le département informe le

Stagiaire à propos du stage.

|

5. Tableau de synchronisation

Dans ce travail, le tableau de synchronisation ne figure pas

car ce dernier exige qu'il ait dans le tableau des opérations

l'existence d'au moins deux évènements déclencheurs pour

une même opération.

6. Tableau des règles d'émission des

résultats

Une R.E.R est une expression logique booléenne qui

définit les conditions auxquelles est soumise l'émission de

plusieurs résultats par une opération.

|

N°

|

Nom RER

|

Opération

|

R.E.R

|

Résultat

|

Signification

|

|

1

|

R1

|

Vérification information fiche

|

Validité information

|

-Information valide

-Information non valide

|

L'opération « vérification information

fiche» produit deux résultats alternatifs : information valide et

information non valide

|

[24]

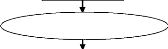

7. Graphe d'ordonnancements des événements

(GOE)

Le graphe d'ordonnancement des évènements est

une représentation qui ordonne les évènements interne en

les associant là où il faut, aux évènements

temporels, aux évènements externes et au résultat.

Demande stage

Information valide Information non valide

Information enregistrée

Fiche transmise

Fiche approuvée

Fiche approuvée remise

Copie fiche remise Fiche approuvée

transmise

Stage validé

Stagiaire informé

Stagiaire informé

[25]

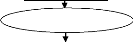

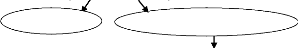

8. Modèle conceptuel de traitement

(MCT)

Le modèle conceptuel de traitement est une

représentation schématique du graphe de l'ordonnancement des

événements. Le nôtre se représente comme suit :

Information valide

Valide Non valide

VERIFICATION INFORMATION

Demande de stage

Information non valide

ENREGISTRER

Information enregistrée

TRANSMETTRE

Fiche transmise

APPROUVER

Fiche approuvée

REMISE FICHE

Fiche approuvée remise

REMISE COPIE

-Remettre copie -Transmettre

VALIDATION STAGE

Stage validé

Copie remise

Fiche approuvée transmise

INFORMER

[26]

II .2. FORMALISATION LOGIQUE ET ORGANISATION DU SYSTEME

INFORMATIQUE

La formalisation organisationnelle et logique a comme mission

d'intégrer dans l'analyse qui a été faite au niveau

conceptuel, les critères liés à l'organisation. L'analyse

organisationnelle fera préciser les notions de temps, de chronologie des

opérations, d'unité de lieu, définira les postes de

travail, l'accès aux bases de données...

Les questions posées, au niveau des traitements, sont :

Qui ? Où ? Quand ? Et au niveau des données la question

posée, est : avec quoi ?14

A. Elaboration du modèle logique de donnée

relationnel

Le modèle logique de données est une

étape intermédiaire pour passer du modèle entité et

relation qui est une sémantique vers une représentation de

données et toutes les entités deviennent de tables dont la

clé primaire est l'identifiant de l'entité. Ce modèle

résulte de la transformation du modèle conceptuel de

données en schémas propre à un type de base de

données.

Règles de transformation du MCD au

MLDR

? Toutes les entités du modèle conceptuel de

données deviennent de tables dans le

modèle logique de données relationnel et les

identifiants deviennent des clés primaire ; ? Pour une relation

hiérarchique, l'identifiant de l'entité possédant la

cardinalité (1,n) ou

(0,n) sera placé dans la table de l'entité qui a

la cardinalité (1,1) ou (0,1) ;

? Pour une relation non hiérarchique, la relation

deviendra une table dont la clé sera composée des identifiants

des entités qu'elle relie.

Le modèle logique de données relationnelle

(MLDR)

Dans le cas d'une association hiérarchique d'une

association (CIF) « contrainte d'intégrité fonctionnelle

», on ajoute à la table correspondante à l'entité

« fille » la clé de l'entité « mère »

cet attribut ainsi ajouté joue le rôle de la clé

étrangère.

Pour ce présent système nous aurons 3 tables :

1. Stagiaire (NumStagiaire,

NomStagiaire PostnomStagiaire, PrenomStagiaire, GenreStagiaire,

PromotionStagiaire, TelephoneStagiaire, AdresseStagiaire,

InstitutionStagiaire)

2. Affectation (Numaffectation,

DateAffectation, Datedebut, Datefin,

Observation, #NumStagiaire,

#Numdepartement)

3. Departement (Numdepartement,

Nomdepartement, Chefdepartement)

14 MATHERON J.P. cité par NGONGO E., cours

de méthodes d'analyse informatique, ISP/L'shi2018,p32.

[27]

B. Elaboration du modèle organisationnel de

traitement

Le modèle organisationnel de traitement est

créé à partir du MCT, il va préciser l'organisation

tout en tenant compte du lieu où se déroulent les

opérations, du temps, etc...

|

TEMPS

|

PHASE DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT

|

POSTE DE TRAVAIL

|

|

Nature

|

Poste

|

Responsable

|

Ressource

|

|

#177;15'

|

Demande de stage

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VERIFICATION INFORMATION

|

|

|

|

|

|

|

Valide

|

Non valide

|

|

Manuelle

|

Secrétariat

|

Secrétaire

|

Préposé

|

|

|

|

|

|

|

Information Information

valide non valide

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

#177;10'

|

Information valide

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PC

|

|

ENREGISTRER

|

|

Interactive

|

Secrétariat

|

Secrétaire

|

Logiciel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Information enregistrée

|

|

|

|

Préposé

|

|

#177;5'

|

|

|

|

|

|

|

Information enregistrée

|

|

|

|

|

|

TRANSMETTRE

|

|

Interactive

|

Bureau

|

Chef

|

PC

|

|

|

|

|

d'adjoint

|

d'adjoint

|

Logiciel

|

|

|

technique

|

technique

|

préposé

|

|

Fiche transmise

|

|

|

|

|

|

#177;5'

|

Fiche transmise

|

Manuelle

|

Bureau

|

Chef

|

préposé

|

|

APPROUVER

|

|

|

d'adjoint

|

d'adjoint

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

technique

|

technique

|

|

|

Fiche approuvée

|

|

|

|

|

[28]

|

#177;5'

|

|

Manuelle

|

Bureau d'adjoint technique

|

Chef d'adjoint technique

|

préposé

|

|

Fiche approuvée

|

|

|

REMISE FICHE

|

|

|

|

|

|

|

Fiche approuvée remise

|

|

#177;10'

|

|

Manuelle

|

Bureau d'adjoint technique

|

Chef d'adjoint technique

|

préposé

|

|

Fiche approuvée remise

|

|

|

|

REMISE COPIE

|

|

|

-Remettre copie -Transmettre

|

|

|

|

Copie remise Fiche approuvée

transmise

|

|

|

#177;5'

|

Fiche approuvée transmise

|

Manuelle

|

Secrétariat

|

Secrétaire

|

Préposé

|

|

|

VALIDATION STAGE

|

|

|

|

|

|

Stage validé

|

|

#177;10'

|

Stage validé

|

Interactive

|

Département

|

Chef de département

|

PC Logiciel préposé

|

|

|

INFORMER

|

|

|

|

|

Stagiaire informé

|

[29]

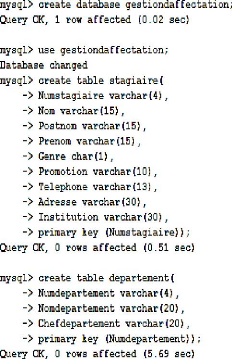

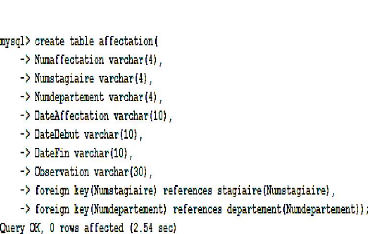

II .3. FORMALISATION OPERATIONNELLE DU SYSTEME

INFORMATIQUE

A. Elaboration du modèle physique de données

à l'aide du langage SQL

Le MPD est une implémentation particulière du

MLD pour un matériel, un environnement et un logiciel donné. Il

décrit la base de données où l'ensemble des fichiers

correspondant aux données gérées par le système

d'information. Le MPD prépare le système de gestion de

données. Le MPD S'intéresse notamment, au stockage de

données à travers le type et la taille (en octet) des attributs

du MCD. Cela permet de prévoir la place nécessaire à

chaque table dans le cas d'un SGBDR.

Pour implémenter la base de données, nous allons

utiliser un SGBDR. Il nécessite pour cela l'écriture des

requêtes en langage SQL.

[30]

[31]

CHAPITRE III : IMPLEMENTATION

Ce chapitre a pour objectif de roder les différents

modules afin de formuler l'application qui n'est autre que la description ou la

réalisation de l'informatisation préconisée dans

l'étude menée précédemment en fonction de la

problématique soulevée afin de concrétiser les suggestions

faites.

Il vise également à motiver le choix porter sur

le langage de programmation et le système de gestion de base de

données qui seront utilisés pour la mise au point de

l'application.

III.1 CHOIX DE L'ENVIRONNEMENT LOGICIEL

1. Choix du langage de programmation

Le choix d'un langage de programmation n'est pas facile, car

chaque langage à ses spécificités et correspond mieux

à certains types d'utilisation ou tout simplement aux capacités

et aux potentialités de chaque personne. Notre choix a été

porté sur le langage de programmation

VB.Net de Microsoft dans sa version de la

plate-forme .net : « Visual studio 2015 », pour la réalisation

de notre application informatique. Ce choix, a été motivé

par les raisons suivantes :

-

VB.Net est purement orienté objet

;

-

VB.Net possède une interface

graphique très simple à créer et rend les applications

conviviales ;

- Une connexion aisée des bases de données (Ms

Access, Oracle, MySQL, Database...) ;

2. Choix du système de gestion de Base de

données (SGBD)

Un SGBD est un logiciel qui permet à un utilisateur

d'interagir avec une base

de données et il permet principalement d'organiser les

données sur les supports physiques et

fournit les procédures de recherche et de sélection

de ces mêmes données.

Pour cela nous disposons des plusieurs SGBD parmi lesquels nous

pouvons citer :

Le SGBD objet ;

Le SGBD réseau ;

Le SGBD relationnel ;

Etc., ...

[32]

Pour notre application nous avons opté pour le SGBD

relationnel MySQL, par le fait qu'il nous permet d'exécuter des

requêtes SQL et d'en visualiser les éventuels résultats.

3. Choix de l'architecture logicielle

En informatique, une application est subdivisée en trois

niveaux d'abstraction distincts (couches) qui sont :

La couche présentation ;

La couche de traitement ou la logique applicative ;

La couche persistante ou couche d'accès aux

données.

a. La couche présentation : elle

permet l'interaction entre l'homme et la machine. Elle gère aussi les

entrées venant du clavier, les actions de la souris et la

présentation des informations à l'écran.

b. La couche de traitement : elle

décrit les travaux à réaliser par l'application c'est

Àà-dire elle est réservée aux codes sources.

c. La couche persistante : elle regroupe

l'ensemble des mécanismes permettant la

gestion des informations stockées par l'application.

Ces trois couches peuvent se trouver soit sur une même

machine physique ou repartis

entre plusieurs machines. C'est la manière de les

découper ou de les répartir qui définit

même le type d'architecture logicielle. Ainsi, nous pouvons

distinguer :

> L'architecture client/serveur ;

> L'architecture en couche ;

> L'architecture MVC ;

> Etc.

En ce qui nous concerne, nous avons opté pour

l'architecture 1-tiers. En voici quelques avantages que présente cette

dernière :

y' Elle est simple du fait que toutes les opérations sont

effectuées sur une même machine y' Elle est aussi performante et

offre une grande simplicité d'administration, les ressources uniques et

centralisées

y' La centralisation des ressources permet une haute

disponibilité des ressources applicatives pour tous les clients.

[33]

Présentation

Données

III.2. CHOIX DE L'ENVIRONNEMENT MATERIEL

À ce niveau nous proposons le minimum de

matériels et logiciels requis pour l'application. Bref, l'environnement

dans lequel l'application conçue à l'issue de notre travail peut

fonctionner.

I. Spécification de matériels

Pour notre application, nous proposons les matériels

ci-dessous :

+ Ordinateur :

V' Capacité disque dur #177; 250 Giga bytes ;

V' Mémoire RAM #177; 4 Giga bytes ;

V' Fréquence CPU 4GHZ ;

V' Lecteur CD/DVD ;

V' Système d'exploitation Windows (7, 8,10).

V' Antivirus

+ Imprimante

+ Onduleur & autres accessoires.

[34]

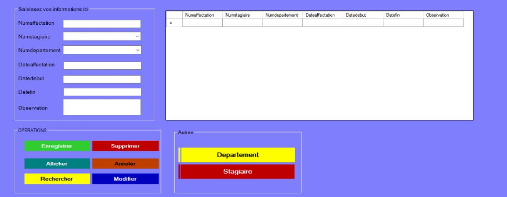

III.3. PRESENTATION DE L'APPLICATION

1. Formulaire de chargement

2. Formulaire d'Authentification

[35]

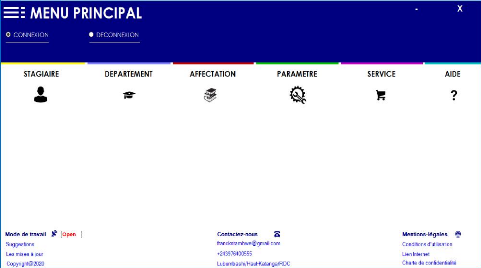

3. Formulaire Menu principal

4. Formulaire Stagiaire

[36]

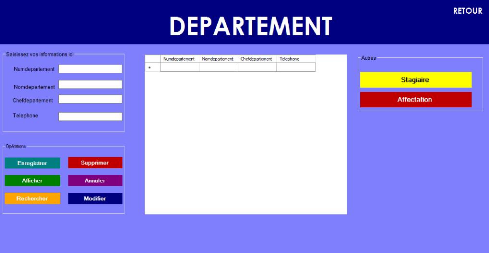

5. Formulaire Département

6. Formulaire Affectation

[37]

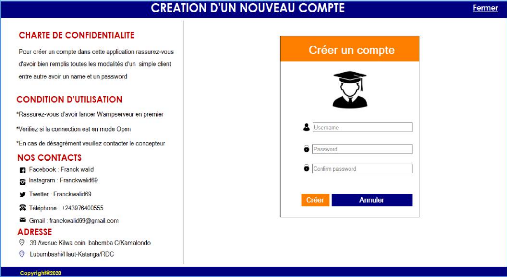

Formulaire de création d'un compte

[38]

CONCLUSION GENERALE

Nous sommes à la fin de notre travail qui a

exigé de nous beaucoup de sacrifices pour sa réalisation. Il

clôture l'échéance du cycle de graduat dont les recherches

ont été menées à L'INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION

PROFESSIONNELLE DE LUBUMBASHI, qui porte sur « MISE EN PLACE D'UNE

APPLICATION DE GESTION D'AFFECTATION DES STAGIARES DANS UNE

INSTITUTION

ETATIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CAS DE

INPP

LUBUMBASHI ».

Dans la présente recherche il a été

question de mettre en place une application informatique qui facilitera la

gestion d'affectation des stagiaires et pour y parvenir, nous avons recouru

à la méthode MERISE.

Nous sommes partis de la présentation de l'existant qui

nous a permis de poser le diagnostic du système existant en stigmatisant

ses faiblesses et aussi en recueillant les besoins des utilisateurs afin de

proposer une solution informatique.

Dans la phase d'analyse et de conception de la nouvelle

solution informatique, nous avons modélisé notre système

à l'aide du modèle conceptuel de données, du modèle

conceptuel de traitement, du modèle logique de données comme

structure de notre base de données, du modèle organisationnel de

traitements et du modèle physique de données.

Pour combler le tout, nous avons implémenté

notre solution informatique avec le serveur MySQL comme gestionnaire des bases

de données et avons personnalisé notre application à

l'aide du langage de programmation

VB.Net.

Etant humains, nous n'avons pas les potentiels de commencer

une chose et la finir en entièreté mais néanmoins nous

nous sommes donnés la peine de donner une solution informatique au

problème rencontré dans le système dont il est

question.

En tant que chercheur scientifique, nous restons ouverts

à toutes les critiques et remarques susceptibles de parfaire le

présent travail.

[39]

BIBIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

1. H .Tardieu, A .Rochfeld, R.Colletti, la méthode

merise, Tome 2 démarche et pratiques, les éditions

d'organisation 1985

2. Michel diviné, Parlez-vous Merise ?, les

éditions du phénomène 2008

3. Pinto et Grawitz,Méthode de sciences

sociales,Dollaz,Paris,1971,

2. NOTES DE COURS

1. J.P.Matheron.cité par E.Ngongo, cours de

méthodes d'analyse informatique ISP/L'shi2018,p41.

2. John MULOWAYI, cours de méthodes de recherche

scientifique, G2/ISP Lubumbashi, 2016- 2017, inédit.

3. Teddy KAVETA, cours de Base de données, G3/ISP

Lubumbashi,2017-2018,P.10

3. WEBOGRAPHIE

1.

www.siteduzero.com

2.

www.coursinformatiquegratuit.com

4. DICTIONNAIRE

1. Larousse Edition spéciale RDC

[40]

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 1

2.1. Choix du sujet 1

2.2. Intérêt du sujet 1

a. Intérêt personnel 1

b. Intérêt social 1

c. Intérêt scientifique 2

3. ETAT DE LA QUESTION 2

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 3

4.1. Problématique 3

4.2. Hypothèse 3

5. METHODES ET TECHNIQUES 4

5.1. Méthode 4

5.2. Techniques 4

a. Technique d'observation 4

b. Technique documentaire 4

c. Technique d'interview 5

6. DELIMITATION DU SUJET 5

6.1. Dans l'espace 5

6.2. Dans le temps 5

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

CHAPITRE I : ANALYSE DE L'EXISTANT 6

I.1. PRESENTATION DE L'ORGANISATION 6

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 6

2. HISTORIQUE 6

3. MISSION 7

4. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 7

a. Processus et mode d'intervention 7

b. Statut juridique 7

c. Structure 7

d. Domaines d'interventions 8

e. Programme et méthodes des formations 8

f. Duré de la formation 8

Structure 8

g. Division administrative et finance 9

h. Division technique 9

i. Division de recouvrement 9

5. PRESENTATION DE L'ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE 10

I.2. DELIMITATION DU PERIMETRE D'ETUDE 11

1. ORGANIGRAMME DU DOMAINE ÉTUDIÉ 11

2. CIRCULATION DE L'INFORMATION 12

3. ANALYSE DES LOTS D'INFORMATIONS 12

A. ETUDE DES DOCUMENTS 12

B. INVENTAIRE DES RUBRIQUES 13

C. DICTIONNAIRE DES DONNEES BRUTES 14

2. DESCRIPTION DES TRAITEMENTS 15

1. RECENSEMENT DES ACTEURS 15

2. GRAPHE DE FLUX 15

[41]

I.3. CRITIQUE DE L'EXISTANT ET PROPOSITION DES SOLUTIONS

NOUVELLES 16

1. CRITIQUE DE L'EXISTANT 16

a. POINTS FORTS 16

b. POINTD FAIBLES 16

2. ETUDE DE SOLUTIONS NOUVELLES 16

CHAPITRE II : CONCEPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE 17

II .1. FORMALISATION CONCEPTUELLE DU SYSTEME INFORMATIQUE 17

A. ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES (MCD) 17

1. Dictionnaire de données épuré 17

2. Matrice de dépendance fonctionnelle à sources

simple 18

3. Matrice de dépendance fonctionnelle à sources

composée 19

4. Matrice de clés 19

5. Graphe de clés 19

6. Structure d'accès théorique (SAT) 19

7. Construction du modèle conceptuel de données

(MCD) 20

8. Tableau des cardinalités 20

B. ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT(MCT) 21

1. Tableau des flux 21

2. Tableau des événements 21

3. Tableau des actions induites 22

4. Tableau des opérations 22

5. Tableau de synchronisation 23

6. Tableau des règles d'émission des

résultats 23

7. Graphe d'ordonnancements des événements (GOE)

24

8. Modèle conceptuel de traitement (MCT) 25

Le

modèle conceptuel de traitement est une représentation

schématique du graphe de

l'ordonnancement des événements. Le nôtre se

représente comme suit : 25

II .2. FORMALISATION LOGIQUE ET

ORGANISATION DU SYSTEME INFORMATIQUE 26

A. Elaboration du modèle logique de donnée

relationnel 26

Règles de transformation du MCD au MLDR 26

Le modèle logique de données relationnelle (MLDR)

26

B. Elaboration du modèle organisationnel de traitement

27

II .3. FORMALISATION OPERATIONNELLE DU SYSTEME INFORMATIQUE 29

A. Elaboration du modèle physique de données

à l'aide du langage SQL 29

CHAPITRE III : IMPLEMENTATION 31

III.1 CHOIX DE L'ENVIRONNEMENT LOGICIEL 31

1. Choix du langage de programmation 31