|

République du

Cameroun

********

Université de Maroua

********

Ecole

Normale Supérieure

********

Département de

Langues

Etrangères

********

B.P : 55 Maroua

Republic of Cameroon

********

The University of

Maroua

********

Higher Teachers' Training

College

********

Department of Foreign Languages

********

P.O. Box 55 Maroua

PARCOURS: ALLEMAND

INTERFERENZEN BEIM ÜBERSETZEN IM

DaF-

UNTERRICHT: EINE EMPIRISCHE ANALYSE

VON

SCHÜLERARBEITEN AM LYCEE DE

KAKATARE-MAROUA

Mémoire présenté en vue de l'obtention du

Diplôme de Professeur de l'Enseignement Secondaire,

2ème Grade (DI.P.E.S II)

Par

GUIMBANG A DONG Jeanne Cendrar

(Licenciée ès

Lettres Germaniques)

NGAH LEKINA Christien

(Licencié ès

Lettres Germaniques)

Sous la direction de :

Dr. BOUTCHE Jean Pierre

(Chargé de cours)

Mai 2019

II

The University of Maroua

********

Higher

Teachers' Training

College

********

Department of

Foreign

Languages

********

Université de Maroua

********

Ecole

Normale Supérieure

********

Département de

Langues

Etrangères

********

B.P : 55 Maroua

III

P.O. Box 55 Maroua

PARCOURS: ALLEMAND

INTERFERENZEN BEIM ÜBERSETZEN IM

DaF-

UNTERRICHT: EINE EMPIRISCHE ANALYSE

VON

SCHÜLERARBEITEN AM LYCEE DE

KAKATARE-MAROUA

Mémoire présenté en vue de l'obtention du

Diplôme de Professeur de l'Enseignement Secondaire,

2ème Grade (DI.P.E.S II)

Par

GUIMBANG A DONG Jeanne Cendrar

(Licenciée ès

Lettres Germaniques)

NGAH LEKINA Christien

(Licencié ès

Lettres Germaniques)

Sous la direction de :

Dr. BOUTCHE Jean

Pierre

(Chargé de cours)

Membres du jury :

Président : Dr. Nkouda Romuald

Valentin CC

Rapporteur : Dr. Boutché Jean Pierre CC

Examinateur :

Dr. Ali Alhadji Mahamat CC

Mai 2019

WIDMUNG

iv

Von GUIMBANG

Dem Sohn DONG AROGA Jonathan

Emmanuel

Und

Von NGAH

Dem Sohn MENGUE NGAH Gabriel Davy

Der

Verlobten MENOUNGA MENGUE Edith Estelle

V

DANKSAGUNG

An dieser Stelle danken wir zu allererst Gott, dessen Gnade

uns bei der Verfassung dieser Arbeit begleitet hat.

Weiters möchten wir uns bei unseren jeweiligen Eltern

Herrn DONG A OUAOUEL P. und Frau BIEN Rachel von GUIMBANG und Herrn LEKINA

Pierre und Frau ELOMO OKALI H. von NGAH LEKINA bedanken, die uns ein

sorgenfreies Studium ermöglicht haben.

Unserem Betreuer Dr. BOUTCHE Jean-Pierre, Dozent an der E.N.S

Maroua ein großer und besonderer Dank gebührt für seine

freundliche kompetente Betreuung, zahlreiche Ratschläge und unentbehrliche

Hilfe, ohne die die Fertigschreibung dieser Arbeit nicht denkbar gewesen

wäre.

Unseren Dank möchten wir auch Dr. MBONGUE Joseph an der

Universität Yaoundé I, Herrn DEMBA EBELE KINGUE an der E.N.S

Yaoundé und Frauen METCHI Nadine Flore und LEUGOUE MOUKAM Carine Joelle

am Lycée de Kakataré-Maroua zum Ausdruck bringen, die uns bei der

Sammlung von Arbeitsmaterialien geholfen haben.

Von GUIMBANG A DONG Jeanne Cendrar.

Ich möchte insbesondere dem Ehepaar DIN LONG für

ihre bedingungslose Unterstützung und Frau MPON Celestine danken.

Ich danke auch meinen Brüdern und Schwester KOUNG L.,

MBASSA A., ATIE C., BIEN F., NWAWEL P. BIDIAS I., BEFOUYACK A., MPON C.,

MATCHA, ZANG, AGNOUNG F., NGAM C. meinen Freunden BEDONDO, RIKAM, BILOUNGA,

ADAH, ATEBA und Herren NGAE Denis, TCHANTCHOU A., ABDOUN N. und BODIO S.

vi

INHALTVERZEICHNIS

WIDMUNG i

DANKSAGUNG v

INHALTVERZEICHNIS vi

RESUME xii

ABSTRACT xii

LISTE DER TABELLEN xiii

LISTE DER ABBILDUNGEN xvi

LISTE DER ABKÜRZUNGEN xvii

KAPITEL 0: EINLEITUNG 1

0.1. Motivation 1

0.2. Problematik 1

0.3. Forschungshypothesen 2

0.4. Forschungsstand 2

0.5. Zielsetzung und Interesse 12

0.6. Methodisches Vorgehen 13

0.7. Aufbau der Arbeit 14

KAPITEL 1: DIE ÜBERSETZUNG IM DaF-UNTERRICHT

15

1.1. Grundsätzliche Aspekte der Übersetzung 15

1.1.1. Begriffsbestimmung: Übersetzen 15

1.1.2. Zur Geschichte der Übersetzung 18

1.2. Übersetzung: Ein wissenschaftliches Fachgebiet 20

1.2.1. Gegenstand 21

1.2.2. Aufgaben und Aufbau 21

1.3. Übersetzungsdidaktik 24

1.3.1. Die Hauptarten des Übersetzens 24

1.3.1.1. Dokumentarisches Übersetzen 25

1.3.1.2. Instrumentales Übersetzen 26

1.3.2. Übersetzung als Profession 27

vii

1.3.2.1. Was ist professionelles Übersetzen? 27

1.3.2.2. Charakteristiken eines professionellen

Übersetzers 27

1.3.3. Didaktisches bzw. pädagogisches Übersetzen

28

1.3.3.1. Das Thema 28

1.3.3.1.1. Grammatisches Thema 29

1.3.3.1.2. Applikationsthema 29

1.3.3.1.3. Literarisches Thema 30

1.3.3.1.4. Nicht-literarisches Thema 30

1.3.3.2. Die Version 30

1.3.3.2.1. Literarischer Aspekt 31

1.3.3.2.2. Kulturelle Dimension 31

1.3.3.3. Klassifizierung und Charakteristik von

Übersetzungsübungen 31

1.3.3.3.1. Mehrfachauswahlübungen 32

1.3.3.3.2. Interaktive Übungen 32

1.3.3.3.3. Kommunikativer Ansatz 33

1.4. Übersetzen Vs Dolmetschen 33

1.4.1. Übersetzungsrad 34

1.4.2. Die Handlung eines Dolmetschers 34

1.5. Übersetzungsprobleme 35

1.5.1. Pragmatische Übersetzungsprobleme 35

1.5.2. Kulturpaarspezifische Übersetzungsprobleme 36

1.5.2.1. Textsortenkonventionen 37

1.5.2.2. Formale Konventionen 37

1.5.3. Sprachenpaarspezifische Übersetzungsprobleme 38

1.5.3.1. Lexik 38

1.5.3.2. Syntax 39

1.5.3.3. Stil 39

1.6. Wichtigkeit des Übersetzens im DaF-Unterricht 39

1.6.1. Die Übersetzung: eine kontrastive Übung 39

1.6.2. Übersetzung als Kontroll- und

Verständnisübung 41

1.6.3. Die Übersetzung als pädagogisches Instrument

41

Fazit 42

VIII

KAPITEL 2: KONTRASTIVE LINGUISTIK 43

2.1. Allgemeiner Überblick der kontrastiven Linguistik

43

2.1.1. Zur Begriffsbestimmung und zum Forschungsgegenstand

43

2.1.1.1. Was ist Kontrastive Linguistik? 43

2.1.1.2. Forschungsgegenstand: Geschichtliche Übersicht

44

2.1.2. Zur konfrontativen vs. kontrastiven Linguistik 45

2.1.3. Ziele und Verfahren der kontrastiven Linguistik 45

2.1.4. Ähnlichkeit der Sprachen: Hilfe oder Fehlerquelle?

47

2.1.5. Kontrastivität nach sprachlichen Bereichen 49

2.1.5.1. Kontrastive Phonetik und kontrastive Phonologie 49

2.1.5.2. Kontrastive Syntax 50

2.1.5.3. Kontrastive Semantik 51

2.1.5.4. Kontrastive Pragmatik 52

2.1.5.5. Kontrastive Lexik 54

2.2. Interferenzerscheinungen innerhalb der kontrastiven

Linguistik 56

2.2.1. Zu Definitionen 57

2.2.1.1. Interferenz vs. Transfer 57

2.2.1.2. Interferenzfehler 58

2.2.2. Ursachen für die Entstehung von Interferenzfehlern

58

2.2.2.1. Strukturelle Faktoren 59

2.2.2.2. Außersprachliche Faktoren 60

2.2.3. Zu Interferenzarten 60

2.2.3.1. Interlinguale Interferenzen 60

2.2.3.2. Intralinguale Interferenzen 62

2.2.4. Zur Klassifizierung der Interferenzerscheinungen nach

sprachsystematischen Ebenen 63

2.2.4.1. Phonetische Interferenzen 65

2.2.4.2. Grammatische Interferenzen 67

2.2.4.3. Lexikalische Interferenzen 68

Fazit 70

KAPITEL 3: FEHLERLINGUISTIK 71

3.1. Bestimmung und Ziele der Fehlerlinguistik 71

3.2. Schritte der Fehleranalyse 73

ix

3.2.1. Erster Schritt: Fehleridentifizierung 74

3.2.2. Zweiter Schritt: Fehlerklassifizierung 74

3.2.3. Dritter Schritt: Fehlererklärung 76

3.2.4. Vierter Schritt: Fehlerkorrektur und Fehlerbewertung

79

3.2.5. Fünfter Schritt: Fehlertherapie und

Fehlerprophylaxe 80

Fazit 83

KAPITEL 4: ZUR PRÄSENTATION DER ERHOBENEN DATEN

84

4.1. Methodisches Verfahren 84

4.2. Forschungsprobanden 85

4.2.1. Die Deutschlernenden 85

4.2.2. Die Deutschlehrenden 85

4.3. Datensammlungsverfahren 87

4.4. Datenerhebungsinstrumente 87

4.4.1. Fragebögen 88

4.4.1.1. Fragebogen an Lehrer 88

4.4.1.2. Fragebogen an Schüler 93

4.4.2. Schülerarbeiten 99

4.5. Schwierigkeiten bei der Datenerhebung 104

Fazit 104

KAPITEL 5: DATENANALYSE UND ERGEBNISSE DER ARBEIT

105

5.1. Analyse der Fragebögen und deren Ergebnisse 105

5.1.1. Fragebogen an die Lernenden 105

5.1.1.1. Identifikation (Alter) 105

5.1.1.2. Frequenz der Übersetzungsübung im DaF-

Unterricht 106

5.1.1.3. Natur der Übersetzungsübung 106

5.1.1.4. Übersetzungsschwierigkeiten 106

5.1.1.5. Der langweiligste Teil der Probe Deutsch« 107

5.1.1.6. Stelle der Übersetzungsübung in der Probe

Deutsch« 107

5.1.1.7. Vorzug von Her- bzw. Hinübersetzung 107

5.1.1.8. Interferenzsprachen Sprachen beim Übersetzen

108

5.1.1.9. Übersetzungsverfahren und -hausaufgabe 109

X

5.1.1.10. Zum Besitz und zur Benutzung des Wörterbuches

110

5.1.1.11. Lehre von Übersetzungsstrategien 110

5.1.1.12. Performanz beim Übersetzen 111

5.1.1.13. Überwindung von

Übersetzungsschwierigkeiten 111

5.1.1.14. Lehrerrolle bei der Korrektur einer

Übersetzungsaufgabe 111

5.1.1.15. Erkenntnisse von Lernenden über existierende

Übersetzungstechniken und -

methoden 112

5.1.1.16. Informationen von Lernenden über

Translationsausbildung 113

5.1.1.17. Vorschläge von Schülern zur Verbesserung

ihrer Übersetzungsperformanz 113

5.1.2. Fragebogen an die Lehrer 113

5.1.2.1. Identifikation 114

5.1.2.2. Nützlichkeit der Übersetzung im

Fremdsprachenunterricht 114

5.1.2.3. Stellenwert und Frequenz der Übersetzung im

DaF-Unterricht 115

5.1.2.4. Lehre der Übersetzungsstrategien und -methoden

im DaF-Unterricht 115

5.1.2.5. Übersetzungsübungen im DaF-Unterricht

115

5.1.2.6. Phase der Übersetzung bei der Unterrichtsstunde

116

5.1.2.7. Übersetzung als Fertigkeit 116

5.1.2.8. Die zu bewertenden Aspekte bei der Übersetzung

117

5.1.2.9. Schülerschwierigkeiten beim Übersetzen

117

5.1.2.10. Interferierende Sprachen beim Übersetzen in

Schülerarbeiten 118

5.1.2.11. Verwendung der Muttersprache beim

Übersetzungsunterricht 119

5.1.2.12. Übersetzungsprobleme der Lernenden 119

5.1.2.13. Hinstellung von Übersetzungsschwierigkeiten

120

5.1.2.14. Lehre der Übersetzungsstrategien während

der Lehrerausbildung 120

5.1.2.15. Vorschläge zur Verminderung von Interferenzen

beim Übersetzen 120

5.2. Analyse bzw. Interpretation der Schülerarbeiten

121

5.2.1. Die Mehrsprachigkeit in der Hin- bzw.

Herübersetzung 121

5.2.2. Quote der Schülerleistungen bei der Hin- und

Herübersetzung 123

5.2.3. Quote der Interferenzfehler und Nicht-Interferenzfehler

bei der Hin- und

Herübersetzung 123

5.2.4. Quote der Fehldeutung und Null - Performanz bei der

Hin- und Herübersetzung 123

5.2.5. Quote der intra- bzw. interlingualen Interferenzen bei

der Hin- und Herübersetzung 124

5.2.6. Globale Quote der Fehler bei der Übersetzung

125

xi

5.3. Darstellung der Resultate der Datenanalyse und Verifizierung

der Forschungshypothesen

126

5.3.1. Ergebnisse der Datenanalyse 126

5.3.2. Verifizierung der Forschungshypothesen 128

5.4. Didaktisch-methodische Vorschläge 128

5.4.1. Vorschläge der Lehrkraft gegenüber 129

5.4.2. Vorschläge den Lernenden gegenüber 130

5.4.3. Vorschläge den Lehrwerken gegenüber 132

Fazit 132

SCHLUSSBEMERKUNG 133

LITERATURVERZEICHNIS 135

ANHANG 140

XII

RESUME

Ce mémoire se propose d'explorer les

phénomènes d'interférences en traduction dans le cours

d'allemand au Cameroun, cas du lycée de Kakataré-Maroua. Ainsi,

ce travail s'articule sur trois questions principales: Quelle est la cause des

fautes en traduction chez les apprenants? Quelle place occupent les

interférences dans les difficultés que rencontrent les apprenants

en traduction? Quelles méthodes et stratégies utilisent ces

élèves pour mieux aborder leurs exercices de traduction? Pour

mener à bien cette investigation, nous avons combiné les

méthodes de questionnements et d'analyse de corpus, dont

l'échantillon constitue 68 copies séquentielles

d'élèves. À la lumière de la littérature

existante, nous avons tenté de redéfinir les concepts de

traduction, analyse contrastive et analyse d'erreurs. Au terme de cette

analyse, nous avons pu noter que le français et l'anglais, langues

officielles au Cameroun sont des variables qui expliquent de nombreuses fautes

et difficultés en traduction. En effet, sur un total de 853 fautes,

elles interfèrent 403 fois, soit 47,24% d'interférences. A cela,

nous proposons des solutions pour réduire le taux de difficultés

et d'interférences en traduction. A la lumière des

résultats obtenus, ce thème apporte un supplément aussi

bien en linguistique, qu'en didactique.

Mots-clés : Traduction,

Interférence, Contrastivité, Méthodes, et

Stratégies.

ABSTRACT

This thesis aims to explore interferences in translation in

German language class in Cameroon, case study of Kakataré-Maroua

government high school. Thus, this study focuses on three main issues: what

causes translation errors among learners? What is the role of interferences in

difficulties students face in translation? Which methods and strategies do

these students use to better approach their translation exercises? To carry out

this investigation, we have been combining methods of questioning and text

analysis. The sample is made of 68 sequential copies of learners. In the light

of review, we achieved the definition of following concepts: translation,

contrastive analysis and errors analysis. We note that, French and English

which are Cameroon official languages act as variables which explain plenty of

errors and difficulties in translation. Indeed, out of 853 errors, they

interfere 403 times meaning 47.24% of interferences. Findings suggest solutions

to reduce difficulties and interferences rate in translation. In the regard of

this research findings, this topic provides supplement both in linguistic and

didactic.

Keys-words: Translation, Interference, Contrast,

Methods and Strategies.

XIII

LISTE DER TABELLEN

Fragebogen an Lehrer

Tabelle 0.a: Lehreanzahl

Tabelle 0.b: Dienstalter

Tabelle 1: Nützlichkeit der

Übersetzung im Fremdsprachenunterricht

Tabelle 2: Stelle der Übersetzung im

DaF-Unterricht

Tabelle 3: Frequenz der Übersetzung im

DaF-Unterricht

Tabelle 4: Lehre der

Übersetzungsstrategien und -methoden im DaF-Unterricht

Tabelle 5: Übersetzungsübungen im

DaF-Unterricht

Tabelle 6: Phase der Übersetzung bei der

Unterrichtsstunde

Tabelle 7: Übersetzung als Fertigkeit

Tabelle 8: Die zu bewertenden Aspekte bei der

Übersetzung

Tabelle 9: Schülerschwierigkeiten beim

Übersetzen

Tabelle 10: Interferenzen beim

Übersetzen in Schülerarbeiten

Tabelle 11: Verwendung der Muttersprache beim

Übersetzungsunterricht

Tabelle 12: Übersetzungsprobleme von

Lernenden

Tabelle 13: Hinstellung von

Übersetzungsschwierigkeiten der Schüler

Tabelle 14: Lehre der

Übersetzungsstrategien während der Lehrerausbildung

Tabelle 15: Vorschläge zur Verminderung

von Interferenzen beim Übersetzen

Fragebogen an Schüler

Tabelle 1: Alter der Lernenden

Tabelle 2: Frequenz der

Übersetzungsübung im DaF-Unterricht

Tabelle 3: Natur der

Übersetzungsübung

Tabelle 4:

Übersetzungsschwierigkeiten

xiv

Tabelle 5: Der langweiligste Teil der

Probe

Tabelle 6: Stelle der

Übersetzungsübung in der Probe

Tabelle 7: Vorzug von Her- bzw.

Hinübersetzung

Tabelle 8: Interferenzsprache beim

Übersetzen

Tabelle 9: Übersetzungsverfahren

Tabelle 10: Übersetzungshausaufgabe

Tabelle 11: Eigenes Wörterbuch

Tabelle 12: Zur Benutzung des

Wörterbuches

Tabelle 13: Lehre von

Übersetzungsstrategien

Tabelle 14: Performanz beim

Übersetzen

Tabelle 15: Überwindung von

Übersetzungsschwierigkeiten

Tabelle 16: Lehrerrolle bei der Korrektur

einer Übersetzungsaufgabe

Tabelle 17: Erkenntnisse von Lernenden

über existierende Übersetzungstechniken und

-methoden

Tabelle 18: Informationen von Lernenden

über Translationsausbildung

Tabelle 19: Vorschläge von Schülern

zur Verbesserung ihrer Übersetzungsperformanz

Schülerarbeiten

Tabelle 1: Liste von Merkmalen

Tabelle 2: Untermerkmale

Tabelle 3: Die Mehrsprachigkeit in der

Hinübersetzung

Tabelle 4: Quote der Schülerleistung bei

der Hinübersetzung

Tabelle 5: Quote der Schülerleistung bei

der Herübersetzung

Tabelle 6: Quote der Interferenzfehler bei

der Hin- bzw. Herübersetzung

Tabelle 7: Quote der Nicht-Interferenzfehler

bei der Hin- bzw. Herübersetzung

Tabelle 8: Quote der Fehlerdeutung bei der

Hin- bzw. Herübersetzung

xv

Tabelle 9: Quote der Nullperformanz bei der Hin-

bzw. Herübersetzung

Tabelle 10: Quote der intralingualen

Interferenzen bei der Hin- bzw. Herübersetzung

Tabelle 11: Quote der interlingualen

Interferenzen bei der Hin- bzw. Herübersetzung

Tabelle 12: Die Mehrsprachigkeit bei der

Herübersetzung

Tabelle 13: Globale Quote der Fehler bei der

Hinübersetzung

Tabelle 14: Globale Quote der Fehler bei der

Herübersetzung

Tabelle 15: Globale Quote der Interferenzfehler

bei der Hin- bzw. Herübersetzung

Tabelle 16: Globale Quote der Fehler bei der

Übersetzungsübung (Hinübersetzung + Herübersetzung)

xvi

LISTE DER ABBILDUNGEN

Fragebogen an die Lernenden 105

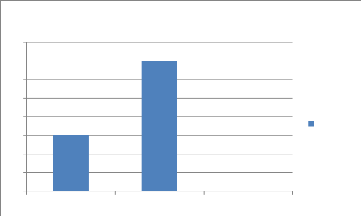

Abbildung 1: Natur der

Übersetzungsübung 106

Abbildung 2: Vorzug von Her- bzw.

Hinübersetzung 108

Abbildung 3: Interferenzsprachen beim

Übersetzen 109

Abbildung 4: Übersetzungsverfahren und

-hausaufgabe . 109

Abbildung 5: Erkenntnisse von Lernenden

über existierende Übersetzungstechniken

und -methoden .. 112

Fragebogen an die Lehrer . 112

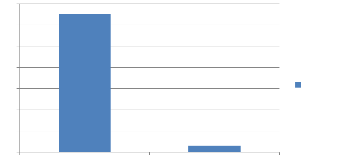

Abbildung 1: Schülerschwierigkeiten beim

Übersetzen 118

Abbildung 2: Interferierende Sprachen beim

Übersetzen in Schülerarbeiten . 119

Analyse bzw. Interpretation der Schülerarbeiten

121

Abbildung 1: Die Mehrsprachigkeit in der Hin-

bzw. Herübersetzung .. 122

Abbildung 2: Quote der intra- bzw.

interlingualen Interferenzen bei der Hin- bzw.

Herübersetzung 124

Abbildung 3: Globale Quote der Fehler bei der

Übersetzung 126

xvii

LISTE DER ABKÜRZUNGEN

Abb. = Abbildung

AS = Ausgangssprache

AT = Ausgangstext

ZS = Zielsprache

ZT = Zieltext

MS = Muttersprache

FSU = Fremdsprachenunterricht

DaF-Unterricht = Deutsch als Fremdsprachenunterricht

L1 = Erstsprache

L2 = Zweitsprache

xviii

Wir verwenden in dieser Arbeit ausschließlich aus

praktischen Gründen durchgängig das generische Maskulinum der

einschlägigen Bezeichnungen usw., um das schwerfällige Nennen

maskuliner und femininer Formen (Schülerin und Schüler) oder gar das

unschöne Binnen-I (die/der SchülerIn und ihre/seine Arbeit«) zu

vermeiden. Unter Schülern, Lehrern, Übersetzern usw. sind

selbstverständlich auch Schülerinnen, Lehrerinnen,

Übersetzerinnen usw. mitzuverstehen.

1

KAPITEL 0: EINLEITUNG

0.1. Motivation

Als Anregung für die Wahl dieses Themas diente einerseits

unsere Erfahrung als wir Schüler waren, als Studenten und sogar als

Deutschlehrer drei jahrelang, die erkennen ließ, dass die

Übersetzung eine Übung ist, die die meisten Lernenden im Rahmen des

DaF-Unterrichts ärger macht. Bei den Klassenarbeiten behandeln viele

Schüler diese Teilprobe nicht und die wenigsten, die das Übersetzen

zu machen treiben, sind sehr oft mit Schwierigkeiten sowohl im Wortschatz als

auch in der Grammatik konfrontiert. Sie begehen viele Fehler und die

muttersprachliche bzw. die erstsprachliche Interferenz scheint als Hauptquelle

dieser Fehler. Andererseits haben wir festgestellt, dass fast alle Lehrer sich

mit dem Übersetzen beim Unterricht nicht befassen. Dennoch bestimmt das

Programme officiel en allemand au Cameroun« die Übersetzung im

engeren Sinne als eine Teilfertigkeit im DaF-Unterricht der Sekundarschule und

ist natürlich eine Übungstypologie der Prüfungsprobe in allen

Stufen. Das Übersetzen soll also gar nicht vernachlässigt werden.

Unser Thema erhebt ein didaktisches Problem, das im Laufe unserer Arbeit

bearbeitet werden soll.

0.2. Problematik

E. Maike (2013) behauptet: Übersetzungsübungen in

neuphilologischen Fächern an der Hochschule sind häufig bei vielen

Studierenden verhältnismäßig unbeliebt, da sie gemeinhin an

Grammatik- und Stilübungen erinnern« (S. 13). Dieses Zitat ist mit

der Situation in der kamerunischen Sekundarschule zu verwechseln, denn die

Schüler betrachten die Übersetzung als ein richtiges Hindernis beim

Lernprozess, wobei Interferenzen im Mittelpunkt stehen. Also lassen sich

folgende Forschungsfragen stellen:

- Welches sind die Ursachen von Schülerfehlern beim

Übersetzen?

2

- Mit welchen Problemen sind sie konfrontiert und welche Rolle

die Interferenzen dabei spielen?

- Welche Strategien / Methoden eignen sich beim

Übersetzen?

0.3. Forschungshypothesen

Wenn man auf die Interferenz im Bereich des

Fremdsprachenunterrichts eingeht, geht es um den Einfluss der Muttersprache

bzw. der Erstsprache1 beim Lernprozess einer oder weiteren

Fremdsprachen (L2, L3 usw.). Die Tatsache, dass während des Erlernens

einer Fremdsprache eine ständige Interaktion zwischen der L1 und L2

stattfindet, während derer die L1 Eigenschaften auf die L2 (oder auch

umgekehrt) transferiert sind, zeigt welche wichtige Rolle die Interferenz im

Bereich des Fremdsprachenunterrichts spielt. Im Rahmen dieser Arbeit werden

Interferenzerscheinungen von kamerunischen Deutschlernenden am Lycée de

Kakataré-Maroua in allen sprachlichen Bereichen kontrastiv am Beispiel

Deutsch bzw. Englisch-Deutsch beschrieben und analysiert. Die folgenden

Hypothesen werden sozusagen am Ende unserer Arbeit überprüft, ob sie

richtig oder falsch sind:

- Die Lernenden übersetzen mit Fehlern, weil sie

französische bzw. englische mit deutschen Strukturen verwechseln.

- Wenn die Lehrer genug Platz fürs Übersetzen beim

Unterricht geben, dann haben die Lernenden wenige Probleme.

- Wenn das Übersetzen methodisch gelehrt wird,

könnten die Lernenden Interferenzen vermindern.

0.4. Forschungsstand

Das Übersetzen, wie auch die anderen

Fertigkeiten2, ist auch kommunikations- und

kompetenzorientiert. Dieses Erkenntnisbereich ist so veraltet,

dass viele

1 Die erste Sprache, die ein Kind erwirbt. Dieser

Begriff setzt potentielle Mehrsprachigkeit voraus, d.h. die Spezifizierung

einer aus mehreren Sprache als die zuerst gelernte oder in der

½Sprachbiographie½ eines Menschen bedeutsame Sprache.

2 Die Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit,

Arbeit geschickt und gewandt auszuführen.

3

Wissenschaftler und Studenten ihre Interessen daran gewendet

haben. Darunter zählt man:

Die an der pädagogischen Hochschule von Maroua ehemaligen

angehenden Deutschlehrerinnen Véronique Bong Pagbe Rose Léonie

und Mbehna Nadine, die sich 2012 mit dem Thema Das Übersetzen im

kamerunischen Fremdsprachenunterricht DaF: aufgezeigt am Beispiel von

Lycée de Maroua Domayo« beschäftigt hatten. In ihrer Arbeit,

deren Gegenstand natürlich Das Übersetzen im kamerunischen

Fremdsprachenunterricht DaF« ist, wurden folgende Forschungsfragen

hervorgehoben:

- Was ist Übersetzen?

- Welchen Problemen begegnen die Schüler beim

Übersetzen?

- Welches sind die Ursachen der Übersetzungsprobleme der

kamerunischen

Deutschlernenden?

- Wie übersetzt man einen Text?

- Welche Aspekte sind beim Übersetzen zu

berücksichtigen?

Gibt es geeignete Methoden bzw. Strategien für das

Übersetzen?

- Wie funktioniert das Übersetzen?

Zu diesen Fragestellungen sollten also zwei Hypothesen

verifiziert werden und zwar:

Manche Deutschlehrer bestehen sogar nicht auf der

Übersetzungsartikulation; das

zugelassene Lehrwerk bietet weder Übersetzungsunterricht

noch

Übersetzungsübungen.

Nachdem sie den Begriff Methode« bestimmt hatten,

führte das Verfahren zur Erkenntnis verschiedener Methoden. Im Laufe ihrer

Arbeit hatten sie auf eine deduktive Methode zurückgegriffen: sie gingen

von Feststellungen aus und deduzierten, dass viele Schüler einerseits

keine Ahnung von Übersetzung hatten und andererseits, dass

Übersetzung eine vernachlässigte Artikulation des Deutschunterrichts

ist. Deswegen versuchten sie in ihren Vorführungen die Theorie mit der

Praxis zu verbinden; so benutzten sie Ansätze des theoretischen Teils, um

Probleme im Praxisfeld zu lösen. Dementsprechend schien ihnen die

Grammatik-Übersetzungsmethode für ihr verfolgtes Ziel geeignet zu

sein.

4

Das Hauptanliegen ihrer Arbeit war es, einige im

Fern-Nordkamerun herrschende Übersetzungsprobleme am Beispiel von

Lycée de Maroua-Domayo und deren Ursachen ans Licht zu bringen und dazu

Lösungsvorschläge zu machen, damit Maßnahme im Sinne einer

Verbesserung getroffen werden.

In zwei Teilen wurde ihre Arbeit verfasst: Der theoretische

Teil, der auf theoretische Überlegungen über die Übersetzung

bezog, beinhaltete zwei Kapitel. Im Verlauf des ersten Kapitels hatten sie

Begriffe, die mit dem Übersetzen zusammenhängen, definiert. Theorien

vom Übersetzen wurden außerdem dargestellt. Ausgehend von der

Tatsache, dass das Übersetzen im Fremdsprachenunterricht eine Übung

des Wortschatzes und der Grammatik ist, sollten die Schüler die

Wortschatz-Grammatik-Kompetenzen hinaus wissen, wie sich eine deutschsprachige

Äußerung ins Französische übertragen lässt und

umgekehrt. Im zweiten Kapitel ging es um die Relevanz des Übersetzens als

Fach für den Fremdsprachenunterricht. Eine Typologie von

Übersetzungsübungen und deren Einsatzmöglichkeiten wurden

präsentiert und erklärt. In diesem Sinne wurden die Grundzüge

der Übersetzung erläutert.

Der zweite und praktische Teil hat sich mit der Darstellung

und der Auswertung der empirischen Untersuchung befasst. In dieser Hinsicht

hatten sie eine Fallstudie mit Schülern der Abschlussklasse von

Lycée de Maroua-Domayo gemacht. Mittels der Ergebnisse der Schüler

und Fragebögen an Deutschlernenden und -lehrenden wurden statistische

Daten bekommen, die ihre Arbeitshypothesen bestätigt hatten. Im letzten

Kapitel ihrer Arbeit wurden Lösungen, die die Deutschlernenden verhelfen,

das Übersetzen nicht mehr als Leidensweg zu betrachten. Sie wussten jetzt,

wie sie mit Übersetzung umgehen konnten. Am Ende ihrer Arbeit sind Bong

Pagbe Rose Léonie und Mbehna Nadine Véronique zu Feststellung

gekommen, dass die Übersetzungsweise von den Deutschlernenden in

Lycée de Maroua-Domayo und die in Fern-Nordregion im Allgemeinen

vielmehr von der Umgebung, in der sie gewachsen sind, abhängt.

Tatsächlich ist diese Umgebung unterschiedlichen Problemen zum Opfer

gefallen, nämlich dem Mangel am Übersetzungsunterricht, dem Mangel an

genügenden Übersetzungsübungen und der fehlenden

Übersetzungsstrategien. Diese demotivierenden Arbeitsbedingungen

rechtfertigen die

5

Verweigerung der Schüler, die Übersetzung zu machen

und die Lehrenden zu unterrichten. Erst wenn diese Probleme in Erwägung

gezogen würden, hätten sich andere Fertigkeiten (Lesen, Schreiben

...) leicht verwirklicht.

Eine andere Arbeit in Bezug auf unser Forschungsbereich ist

von dem ehemaligen Studenten Sounkoua Issiyakou an der pädagogischen

Hochschule von Yaoundé im Jahre 2018. In seiner Memoire-Arbeit, deren

Thema Zur Übersetzungsproblematik von FAUX AMIS3« im

DaF-Unterricht in Kamerun: Eine psycholinguistische und didaktische Analyse am

Beispiel der Premiere Klasse von Lycée Général Leclerc

Yaounde« betitelt ist, hat er im Allgemeinen die Problematik des

Einflusses vom Französischen bzw. Englischen auf das Erlernen des

deutschen Sprache bei kamerunischen Deutschlernenden ans Licht gebracht. Daher

die folgenden Leitfragen:

- Welche Typen der Interferenz bzw. des Transfers treten

zwischen Schulsprachen (Französisch und Englisch) und Deutsch als

Fremdsprache in Kamerun ein?

- Warum neigen die Lernenden dazu, ein entsprechendes Wort mit

einem Äquivalent seiner Muttersprache zu übersetzen und laufen somit

Gefahr vollkommen falsche Inhalte zu vermitteln?

- Sind lexikalische Ähnlichkeiten bzw. Kognaten leichter

zu erlernen als Unterschiede bzw. Faux amis«?

Bei der Durchführung seiner Untersuchung stützte

sich Sounkoua auf folgende Hypothesen, um zu prüfen, wie und woher es

kommt, dass die kamerunischen Deutschlernenden in die Versuchung geraten,

Vergleiche zwischen Französischem bzw. Englischem und Deutschem im

DaF-Unterricht zu machen.

- Aspekte der bereits erlernten Amtssprachen (Französisch

und Englisch) im kamerunischen Schulsystem, die beim Übersetzen in der

Ausganssprache bzw. Zielsprache Fehler verursachen, sind falsche Freunde.

3 Auch falsche Freunde oder false friends genannt,

bezeichnet Paare von Wörtern, die in zwei Sprachen (fast) genauso klingen

oder geschrieben werden, allerdings eine andere Bedeutung haben.

6

- Während der Sprachproduktion stützen sich die

kamerunischen Deutschlernenden auf ihre zweiten Fremdsprachen, bevor sie alles

in die Zielsprache übersetzen.

- Beim Erlernen einer neuen Sprache sind Kognaten bzw. echte

Freunde leichter zu identifizieren als Faux amis«.

Um seine Ziele zu erreichen, hat Sounkoua im Laufe seiner

Arbeit nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch verfahren. In dem

theoretischen Teil hat er Kernbegriffe seines Themas bestimmt, ihre

Zielsetzungen dargestellt und einige Methoden beim Fremdsprachlernen

erwähnt. In dem empirischen Teil schien es ihm angebracht, auf Fragebogen

und Test als Forschungsinstrumente zurückzugreifen. Die Anwendung dieser

Methoden half ihm dazu, die Meinungen von Lehrenden und Lernenden über das

Thema zu bekommen. Nach der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten

hat er Vorschläge zum Erwerb der Faux amis« im DaF-Unterricht

gemacht.

Die Ergebnisse seiner Untersuchung im Rahmen dieses Themas

haben also gezeigt, dass das Französische und das Englische wirklich einen

Einfluss auf das Deutschlernen haben. In der Tat wollte er im Laufe seiner

Arbeit prüfen, ob die falschen Freunde die Deutschlernenden beeinflussen

konnten. Bei der Analyse der 30 Schülerblätter, die er in der

Premiere Klasse gesammelt hat, lässt sich es feststellen, dass die bereits

erlernten Schulsprachen Französisch und Englisch Wörter enthalten,

die Fehler beim Erlernen des Deutschen bereiten. Deshalb führen die

Unterschiede zwischen diesen Sprachen zu Fehlern. In den folgenden Sätzen

wie zu Beispielen Kind is warm«, das Kind is

could«, das Kind is cold« haben die

Deutschlernenden ihre englischen Sprachkenntnisse ins Deutsche übertragen,

was ihnen nicht gelingt. Sie haben das Deutsche und das Englische in den

Sätzen zusammengestellt, die keinen Sinn haben. In den Sätzen lassen

sich die Lernenden die Hilfsverben haben« und sein« durcheinander

gebrauchen. Das Kind hat could«; das Kind has

cold«.

7

Auf der morphologischen Ebene hat Sounkoua auch

Interferenzfehler wie Conferenz«, Dialogue«,

telephonieren«, Information«, mathematique«, Guitarre«,

kontrolieren«, noböe« notiert.

Nur die Kognaten bzw. echte Freunde haben lexikalische

Gemeinsamkeiten zwischen Sprachen und bilden einen Wert beim

Fremdsprachenunterricht. Solche Lexeme sind zum Beispiel Gallizismen,

Internationalismen und sind leichter zu identifizieren im Gegensatz zu falschen

Freunden. Während die Kognaten das Fremdspracherlernen erleichtern,

komplizieren die falschen Freunde den Wortschatzerwerb.

In manchen Blättern der Deutschlernenden hat er viele

Interferenzen herausgefunden. Es wird hier erwähnt, dass die Kognaten zum

Transfer führen, während die falschen Freunde zur Interferenz

führen. Deshalb werden die echten Freunde beim Fremdsprachlernen als Hilfe

betrachtet. Beispielsweise haben fast alle Lernenden Internationalismen und

Gallizismen wie ,,Präsident«,

,,Zigarette«, ,,Famille« in

folgenden Sätzen sinngemäß übersetzt: ,,Le

président est en voyage pour l'Allemagne.« ,,La cigarette est

nuisible à la santé.« ,,Die Familie von Theoneste ist

groß.« Die Interferenzfehler, die hier vorkommen, sind die

orthographischen Fehler ,,Präsident«, ,,die

familie«, ,,die Famillie«.

In derselben Richtung erforscht Teki Ngninzeko Régine

(2017) in ihrer Memoire-Arbeit zum Thema ,,Nachdenken über

Übersetzungsprobleme im DaF-Unterricht in Kamerun und

Überwindungswege, aufgezeigt am Beispiel einer Studie am Lycée

bilingue d'Etoug-Ebe« die vielfältigen Schwierigkeiten, mit denen die

kamerunischen Deutschlernenden insbesondere am Lycée bilingue

d'Etoug-Ebe konfrontiert sind und schlägt zugleich eventuelle

Lösungen dazu vor. Den folgenden Fragestellungen liegt ihre Arbeit

zugrunde:

- Was liegt diesem Problem zugrunde, anders gesagt, warum

fällt den Lernenden schwer zu übersetzen?

- Wie kann das Problem gelöst werden?

- Welche Kompetenzen gewinnen die Lernenden bei einer wirklich

vom Lehrenden geplanten Übersetzungsübung?

8

Zum Zwecke der Verifizierung bzw. Falsifizierung

stößt Teki die einzige Hypothese aus: Es fällt den Lernenden

schwer zu übersetzen, weil Übersetzung im Unterricht

vernachlässigt ist. Wenn Übersetzungsübungen im Unterricht

gezielt sind, dann ist es möglich, den Lernenden die Praxis des

Übersetzens beizubringen, damit sie mehr Interesse daran finden und

bessere Leistungen haben.

Um die Ergebnisse zu bekommen, hat Teki eine quantitative und

qualitative beschreibende Studie benutzt. Tatsächlich betrachtete sie

Prüfungspapiere, um die Schwierigkeiten der Lernenden hervorzuheben.

Danach richteten Fragebögen an sie und an die Lehrkraft, damit sie

Erklärungen über diese Schwäche geben. Ihr auf

Unterrichtsprinzipien (Lerner-, Handlungs- und Mehrsprachigkeitsorientierung)

und Übersetzungstheorien bzw. -verfahren von Vinay/Darbelnet (1977)

stützend hat sie nach dieser Analyse einige Lösungsvorschläge

gemacht.

Die Arbeit besteht also aus zwei Teilen, nämlich einem

theoretischen Teil mit drei Kapiteln und einem praktischen Teil mit zwei

Kapiteln. Im ersten Kapitel ging es um die Begriffsbestimmung und theoretische

Grundlage; das zweite Kapitel behandelte die Fremdsprachendidaktik und

Übersetzung; das dritte Kapitel hat Übersetzung und DaF-Unterricht in

Kamerun analysiert. Was das vierte Kapitel angeht, betraf es das Allgemeine

über die empirische Studie. Das fünfte und letzte Kapitel bezog sich

auf Datenanalyse und Ergebnisse der Arbeit.

Um ihre Resultaten vollkommen zu erhalten, hat Teki selber

Schülerblätter der vierten Sequenz überprüft und danach

Fragebögen entwickelt. Sie hat nämlich Schülern der Premiere und

Terminale Klassen Fragebögen erteilt sowie Deutschlehrenden aus sieben

Gymnasien von Yaoundé. Nach der Analyse bzw. Interpretation der

gegebenen Fragebögen könnte sie folgende Rückschlüsse

ziehen: Einerseits spielt Übersetzung eine sehr wichtige Rolle im

DaF-Unterricht. Sie dient zum Erwerb bzw. zur Überprüfung von der

Grammatik, dem Wortschatz und dem Verständnis. Als produktive Fertigkeit

ist Übersetzung auch mit dem Aufsatz eng verbunden. Andererseits haben die

DaF-Lernenden vielfältige Schwierigkeiten bei

Übersetzungsübungen, obwohl sie diese Übung nicht hassen. Ihre

Schwierigkeiten sind an mangelnden Kenntnissen in beiden Arbeitssprachen und

mangelnden gezielt

9

geplanten Übungen zurückzuführen. Das

heißt, sowohl Lernende als auch Lehrende sind für die Verbesserung

von Schülerleistungen verantwortlich. Doch haben die Lehrenden schon

anerkannt, dass sie mehr Übersetzungen machen als sie planen. Das

heißt, manche Übersetzungsübungen sind nicht

zielgemäß, was das Lernen nicht erleichtert.

Deshalb hat sie am Anfang der Studie die Hypothese formuliert,

dass eine gezielt geplante und durchgeführte Übersetzungsübung

bessere Leistungen ermöglichen könnte. Diese Hypothese wird

verifiziert, insofern als die befragten Lernenden wegen mangelnder Kenntnisse

und Übungen wenig leisten.

In demselben linguistischen Bereich hat Dr. Mgr. Martina

Imider (2010) an der Masaryk-Universität eine wissenschaftliche Forschung

zur Erlangung ihres Doktorgrades gemacht, in der sie die Problematik von

,,Interferenz und Transfer im DaF- Unterricht von Deutschlernenden Tschechen"

behandelt. In ihrer Arbeit hat sie sich mit den folgenden Fragen gesetzt:

- Sollte jedoch bei Fortgeschritten auf die Muttersprache

möglichst verzichtet werden, um die muttersprachliche Interferenz zu

vermeiden?

- Lässt sich überhaupt die Muttersprache aus dem

Unterricht verbannen?

- Warum die Interferenzen so oft vorkommen und inwieweit dabei

die Muttersprache ihre Rolle spielt?

- Welche Rolle der Sprachvergleich, insbesondere die

Bezugnahme auf die Muttersprache, beim DaF-Erwerb spielt?

Verhältnismäßig zu den hervorgehobenen

Forschungsfragen hat Dr. Mgr. Martina fünf Hypothesen emittiert. Diese

Hypothesen wurden später überprüft und ausgewertet.

1. Hypothese: Der Anteil der

Interferenzfehler an der Anzahl der Gesamtfehler liegt bei 30%. Die Anzahl der

muttersprachlich bedingten Interferenzfehler liegt dabei noch wesentlich

niedriger.

2.

10

Hypothese: Die Mehrheit aller durch die

Interferenz verursachten Fehler geht auf das Konto der Ähnlichkeit beider

zu vergleichenden Sprachen. Somit ist die Minderheit aller Interferenzfehler

der Unterschiedlichkeit zuzuschreiben.

3. Hypothese: Die meisten Fehler

gehören folgenden Sprachbereichen an: dem Artikelgebrauch, der Negation

und dem Präpositionsgebrauch.

4. Hypothese: Eine knappe Hälfte der

Gesamtfehler fällt in den Bereich der Lexiko-Semantik.

5. Hypothese: Bei der Bewertung der

interferenzbedingten Fehler auf ihre kommunikative Wirkung ist im

lexiko-semantischen Bereich mit dem höchsten Grad der

Kommunikationsstörung zu rechnen.

Martina Imider verfährt durch eine kontrastive

Sprachbetrachtung, die es ermöglicht, die Lerner auf Ähnlichkeiten

und Unterschiede zwischen der Ausgangssprache und Zielsprache zu

sensibilisieren. Damit kann auch ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von

Transferfehlern geleitet werden. Somit hat die kontrastive

Interferenz-Fehleranalyse das Ziel verfolgt, die Problembereiche der

Deutschlernenden Tschechen anhand von Beispielen zu skizieren. Hier war ihre

Erforschung so quantitativ, dass sie eine große Menge von

Schülerarbeiten gesammelt hat. Die in der empirischen Studie erworbenen

Erkenntnisse können ebenfalls im Sinne der Fehlerreduzierung für den

DaF-Unterricht vom großen Nutzen sein. Von diesem Gesichtspunkt aus

schien die Erforschung des Phänomens Interferenz nicht nur theoretisch,

sondern vor allem praktisch an Bedeutung zu gewinnen.

Ihre Arbeit besteht sozusagen aus zwei Teilen: einem

theoretischen und einem empirischen Teil. Im ersten Teil wurden theoretische

Grundlagen der Problematik behandelt. Dieser Teil enthält fünf

Kapitel. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der kontrastiven

Linguistik; das zweite Kapitel widmet sich der Fehlerlinguistik und dem

Phänomen Fehler; das dritte Kapitel skizziert das Problem der Norm; das

vierte Kapitel liefert einen Überblick über die zentralen Begriffe

Interferenz und Transfer, wobei deren Arten und Klassifikationen erwähnt

wurden und das fünfte Kapitel äußert sich zur Stellung der

Muttersprache im Zweitspracherwerb.

11

Der empirische Teil umfasst sieben Kapitel: Das sechste

Kapitel begründet die Methode der Untersuchung, die Zielgruppe und

Korpus-wahl. Außerdem bringt es Bemerkungen zur Fehleranalyse, von der

Fehlerkorrektur, über die Fehleridentifizierung bis zur Fehlerbestimmung.

Letztendlich wurden Hypothesen auf Grund der Erkenntnisse der

wissenschaftlichen Literatur formuliert, die verifiziert oder falsifiziert

werden sollten. Anschließend wurde der analysierte Fehlerkorpus den

einzelnen Sprachebenen zugeordnet. Dementsprechend widmet sich das siebte

Kapitel der morpho-syntaktischen Ebene: der Negation, dem Passiv, der

präpositionalen Interferenz, den Genus-, Kongruenzfehlern und den

Wortstellungsverstößen. Dagegen beschäftigt sich das achte

Kapitel mit dem lexiko-semantischen Bereich, wo fehlerhafte Wortbildung,

Phraseologie, falsche Freunde, und durch mangelnde landeskundliche Kenntnisse

verursachte Interferenzfehler behandelt wurden. Das neunte Kapitel liefert

einen Überblick über interkulturelle Aspekte der Interferenzfehler im

Bereich der Modalverben. Das zehnte Kapitel klassifiziert die Interferenzfehler

nach dem Grad der Kommunikationsstörung. Das elfte Kapitel bringt die

Auswertung der zu überprüfenden Hypothesen. Das zwölfte Kapitel

formuliert mögliche Vorschläge zur Fehlertherapie und bringt

didaktische Konsequenzen auf Grund der Analyseergebnisse.

Die erworbenen Ergebnisse lassen uns verstehen, dass bei

tschechischen Studenten 45% lexikalische Fehler mit Einbeziehung der

Wortbildung in die Lexik insgesamt verzeichnet wurden. Dies bedeutet, dass die

Kontaktschwelle zwischen der Muttersprache und der Fremdsprache in

lexikalischer Hinsicht in Übermaß fehlerauslösend ist.

Erwartungsgemäß ist die Lexik im größeren Ausmaß

von der Muttersprache beeinflusst, was für die interlinguale Interferenz

charakteristisch ist. Auch der Anteil der muttersprachlich bedingten

grammatischen Fehler ist bei der Interferenzpotenz (28,8%), der multikausalen

Fehler inbegriffen, nur Interferenzfehler machen, dann 18,8% aller Fehler aus.

Die wichtigsten Verstöße bestanden in falschem Artikelgebrauch,

Genus-, Kongruenz-, Passiv-, Negations- und Syntaxfehlern.

Die Untersuchung zeigte, dass das geschlossene System der

Grammatik trotz seiner Determiniertheit nicht interferenzfrei ist. Die manchmal

fehlende Konsequenz im

12

System (Ausnahmen) lässt Stellen der Unsicherheit

entstehen, die interferenzanfällig sind, da eine Zuordnung zu

häufiger vorkommenden Formen erfolgt.

0.5. Zielsetzung und Interesse

Das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht nur dem Lerner,

sondern auch der ganzen Gesellschaft vorteilhaft. Bei bilateralen Beziehungen

gilt die Sprache als nützliches und brauchbares Instrument. In einem

mehrsprachigen Kontext wie in Kamerun ist der Weg zum Erlernen von DaF nicht

wohlhabend: Der Deutschlernende speichert neue Wissen, bearbeitet vorhandene

Wissen und bewertet Verbindungen zwischen diesen Wissenskonstruktionen. Wenn

verschiedene Sprachen in Kontakt miteinander treten, können die

interlingualen Einflüsse vielerlei Ergebnisse hervorbringen. Somit zielt

die vorliegende Arbeit darauf, wie die Muttersprachen bzw. die Amtssprachen

(Französisch und Englisch) einen bedeutenden Einfluss bei kamerunischen

Lernenden auf den Erwerb von Deutsch haben können. Dabei soll eine Analyse

vom Korpus ermittelt werden, um die Interferenzen beim Übersetzen im

syntaktischen, morphologischen und lexikalischen Niveau im DaF- Unterricht

darzustellen. Daraufhin werden wir eigentlich ein didaktisches Verfahren

vorschlagen, damit die Lernenden und Lehrkräfte einen wichtigen Platz zur

Übersetzung im DaF-Unterricht geben. Darüber hinaus scheinen einige

Lösungsvorschläge, die die Deutschlernenden in Betracht ziehen

können, wenn sie das Übersetzen nicht mehr als Hemmnis betrachten

wollen.

Unsere Untersuchung wird mit den folgenden Aspekten zu tun

haben:

? Die Theorie der Interferenzen zu analysieren, um die

unterschiedlichen Interferenzsorten zu identifizieren.

? Den kamerunischen Deutschlernenden und -lehrern praktische

Informationen

über die Aktivität der Übersetzungsübung im

DaF-Unterricht zu stellen.

? Aufzeigen, ob die Interferenz mehr ein Vorteil oder ein

Nachteil für die fern-nordkamerunischen Lernenden bei Übersetzen im

DaF-Unterricht ist.

13

? Schülerschwierigkeiten beim Übersetzen zu

identifizieren und Lösungsvorschläge zu machen.

Das Interesse dieser Arbeit ist also zu zeigen, dass die

kamerunischen, insbesondere die fern-nordkamerunischen Deutschlernenden mit

großen Schwierigkeiten beim Übersetzen im DaF-Unterricht

konfrontiert sind. Diese Schwierigkeiten werden am meisten von den

Spracherfahrungen bzw. Vorerkenntnissen in den beiden Amtssprachen in Kamerun

verursacht. Unsere Arbeit unterscheidet sich von den oben erwähnten

Arbeiten, insofern als sie nicht nur für die Deutschlernenden über

das Problem des Übersetzens im DaF-Unterricht interessiert, sondern auch

für die Lehrkraft, die während der Unterrichtsstunde die

Übersetzung und/oder die Grammatik- Übersetzungsmethode

vernachlässigt.

Auf dieser Tatsache versuchen wir also eine empirische Analyse

im Lycée de Kakataré-Maroua zu führen. Diese Analyse wird

uns erlauben, zu zeigen, welche Schwierigkeiten man eigentlich beim

Übersetzen hat. Die Lösungen, die wir am Ende unserer Arbeit

vorschlagen werden, könnten für die Verbesserung des Aufgabentyps

Übersetzung« sowohl in unseren Gymnasien als auch in unseren

Universitäten bzw. Übersetzungsschulen vom Nutzen sein.

0.6. Methodisches Vorgehen

Die Methode ist hier eine Art der Durchführung, ein Weg,

wie man zu einem angestrebten Ziel gelangen kann. Deswegen werden wir im Laufe

dieser Arbeit theoretisch und empirisch vornehmlich vorgehen, um unsere bereits

erkannten Ziele zu gelangen. Im theoretischen Teil werden im Allgemeinen

Theorien über Übersetzung, kontrastive Linguistik (und dazu

Interferenzen) und Fehleranalyse erforscht. Im empirischen Teil haben wir es

als notwendig gefunden, den Fragebogen einerseits als Forschungsinstrument zu

verwenden, der sich nicht nur an die Deutschlernenden des Gymnasiums

Kakataré-Maroua, sondern auch an die Deutschlehrer aus Gymnasien der

Stadt Maroua richtet, und andererseits die Korpusanalyse für die

Deutschlernenden. Die Verwendung dieser Methoden ermöglicht es uns,

zunächst Meinungen über die Anzahl der Lernenden, die die

Übersetzungsübung bei den Klassenarbeiten machen

14

oder nicht, und dann über die Lehrer, die die

Grammatik-Übersetzungsmethode beim DaF-Unterricht anwenden, zu erhalten.

Schließlich werden wir durch die Korpusanalyse die verschiedenen

häufigsten Interferenzen identifizieren, die während der

Übersetzung der Lernenden auftauchen. Danach kommen unsere didaktischen

Vorschläge nach der Auswertung und Interpretation dieser Informationen

vor. Diese Lösungsvorschläge werden eventuell den Deutschlehrenden

helfen, ihren Unterricht zu verbessern und ihre Lernenden beim Übersetzen

zu unterstützen.

0.7. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit wird in zwei Teilen gegliedert. Der

erste Teil, der theoretisch ist, besteht aus drei Kapiteln. Das erste Kapitel

stellt die Übersetzung im Allgemeinen und im Besonderen im DaF-Unterricht

dar. Im zweiten Kapitel wird die Kontrastive Linguistik untersucht. Hier wird

eine besondere Betonung auf Interferenzen gesetzt. Das dritte Kapitel bringt

die Fehleranalyse ans Licht.

Der zweite Teil beschäftigt sich im Allgemeinen mit der

Durchführung der empirischen Untersuchung. Dieser empirische Teil, der auf

den theoretischen Grundlagen basiert, umfasst zwei Kapitel. Das vierte Kapitel

begründet die Methoden zur Darstellung und Untersuchung der Datenerhebung.

Was das fünfte Kapitel anbelangt, handelt es sich um die Analyse der

erworbenen Daten. Tatsächlich werden diese Daten ausgewertet und

interpretiert und damit die Ergebnisse dargestellt. Darüber hinaus werden

die formulierten Hypothesen überprüft. Schließlich wendet sich

dieses letzte Kapitel an die didaktischen Beiträge, bei denen auf einige

Therapievorschläge hauptsächlich die Lehrer und Lerner ansprechen

werden.

15

KAPITEL 1: DIE ÜBERSETZUNG IM

DaF-UNTERRICHT

1.1. Grundsätzliche Aspekte der Übersetzung 1.1.1.

Begriffsbestimmung: Übersetzen

Das Wort Übersetzen« kommt aus dem Lateinischen

traducere« oder transferre« vgl. mhd., das heißt auf Deutsch

übersetzen, übermäßig besetzen, besteuern, schriftlich

verfassen. Das bedeutet, aus einer Sprache in eine andere übertragen,

dolmetschen4.

Das Übersetzen ist denn eine Aktivität, die in der

ganzen Welt immer mehr in die Praxis umsetzt. Für die Übersetzer und

die Lernenden der Fremdsprachen ist es unerlässlich, die grundlegenden

Elemente zu erkennen, um eine Übersetzung zu machen. Diese Grundelemente

für das Übersetzen sind nach Christiane Nord (2001): Auftraggeber,

Übersetzer (Translator), Ausgangskultur, Zielkultur, Ausganssprache,

Zielsprache, ausgangssprachlicher Text und zielsprachlicher Text. Daher ist es

wichtig, diese erwähnten Elemente zuerst zu definieren, bevor wir den

Begriff Übersetzen« bestimmen.

Nach dem Glossar Übersetzungsbüros,

versteht man im Rahmen der Übersetzungswissenschaft unter Ausgangssprache

(auch Quellesprache, Ursprungssprache oder im Englischen Source Language

genannt) die Sprache, von der aus in eine andere übersetzt werden soll.

Wenn zum Beispiel eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche angefertigt

werden soll, so ist Englisch die Ausgangssprache. In der Linguistik wird auch

die Ausgangssprache als L1 (Language 1) bezeichnet. Die Ausgangssprache ist

also die Sprache, in der der Originaltext (Ausgangstext) geschrieben wurde.

Nach dem Glossar Übersetzungsbüros,

versteht man in der Übersetzungswissenschaft unter Zielsprache oder

auf Englisch Target Language die Sprache, in die übersetzt werden soll.

Wenn ein Text beispielsweise vom Französischen ins Deutsche zu

übersetzen ist, so ist Deutsch die Zielsprache. Bei Übersetzungen ist

es immer ratsam,

4 Etwas, das was jemanden sagt, mündlich in eine

andere Sprache übersetzen. Hier haben wir Interview, Gespräch.

16

dass der Übersetzer Muttersprachler der Zielsprache ist,

denn der zu übersetzende Text soll in die Zielsprache in einwandfreier

Form zu Papier gebracht werden.

Nach dem Wörterbuch Duden« ist die Zielsprache die

Sprache, die Nichtmuttersprachler zu vermitteln ist, von ihnen zu erlernen ist.

Die Zielsprache ist also die Sprache, in die übersetzt wird.

Was den Ausgangstext anbelangt, versteht Ulrich Kautz ihn in

seinem Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens (2002)

als der Text, aufgrund dessen der Translator 5seine Übersetzung

anfertigt. Er ist eine von Adressaten als Einheit wahrgenommene

Äußerung mit allgemein kulturellen und speziell sprachlichen

Charakteristika, die in eine spezifische Kommunikationssituation eingebettet

ist und Informationen verschiedenster Art vermittelt«. Es ist also jener

Text, der übersetzt wird und kann in den unterschiedlichsten Formen

vorliegen: Auf Papier als Tonbandaufnahme oder mit der Entwicklung der

Informatik und Technologie in elektronischer Form. Man nennt Ausgangstext auch

Originaltext, das heißt, Text vor der Übersetzung.

Der Zieltext seinerseits ist das Ergebnis der

Neuvertextung6 des Ausgangstextes in der Zielsprache. Auch der

Zieltext ist (wie der Ausgangstext) eine in eine spezifische

Kommunikationssituation eingebettete, vom Adressaten als Einheit wahrgenommene

Äußerung mit allgemein kulturellen und speziell sprachlichen

Charakteristika, die Informationen verschiedenster Art übermittelt. Er

dient jedoch ausschließlich der Kommunikation eines Verfassers mit

Adressaten, die eine andere Sprache und Kultur haben als er selbst. Daher

entspricht er den Anforderungen, die die Adressaten an Texte allgemein und

Texte der betreffenden Textsorte insbesondere stellen, und ist auf deren

Bedürfnisse und Erwartungen zugeschnitten. Entsprechend wird auch von

Ausgangskultur bzw. Zielkultur gesprochen, in der der Text verortet ist und

einsetzbar sein soll. Nun können wir das Wort Übersetzen«

wirkungsvoll bestimmen.

Ulrich Kautz immer in seinem Handbuch Didaktik des

Übersetzens und Dolmetschens (2002, S. 57) definiert das

Übersetzen als eine komplexe, funktional bestimmte,

5 Übersetzer auf Deutsch.

6 Der von der Ausgangsprache übersetzte Text.

17

planmäßige, sowohl rekreative wie auch kreative

Tätigkeit im Rahmen der transkulturellen sprachlichen Kommunikation

zwischen verschiedensprachigen Partnern«. Diese Tätigkeit besteht

darin, dass entsprechend einem Übersetzungsauftrag und unter

Berücksichtigung der Intentionen des Verfassers, die durch Analyse des in

der Regel schriftlich vorliegenden Ausgangstextes ermittelt werden, auf der

Basis dieses Ausgangstextes von einem Übersetzer ein in der Regel

ebenfalls schriftlich vorliegender Zieltext geschaffen wird. Auch A.G.

Oettinger (1960) hat seine eigene Idee über dieses Konzept:

Translating may be defined as the process of transforming

signs or representations into other signs or representations. If the originals

have some significance, we generally require that their images also have the

same significance, or, realistically, as nearly the same significance as we can

get. Keeping significance invariant is the central problem in translating

between natural languages. (S. 104)

A.G. Oettinger charakterisiert in diesem Zitat die

Übersetzung als Umwandlung oder Ersetzung von Zeichen /

Repräsentationen / Elementen in einer Sprache durch Zeichen /

Repräsentationen / Elemente einer anderen Sprache, wobei zwischen AS- und

ZS-Elementen Sinnidentität« oder Äquivalenz7«

bestehen soll. Aufschlussreich ist, dass kein prinzipieller Unterschied gemacht

wird zwischen dem Umsetzungsprozess der Transliteration und der

Übersetzung zwischen natürlichen Sprachen. Die Transliteration stellt

ja nach Auffassung Oettingers ein einfaches Modell für den

Übersetzungsprozess zwischen natürlichen Sprachen dar.

Oettingers statische Übersetzungsdefinition, in der

Faktoren wie Text und Empfänger nicht erscheinen, spiegelt den Optimismus

der Mitarbeiter an Projekten zur automatischen Übersetzung in den 50er und

60er Jahren wider, in denen die linguistischen Probleme der Zuordnung von AS-

zu ZS-Einheiten unterschätzt wurden. G. Jäger (1975) geht auch auf

seine eigene Perzeption der Übersetzung ein. Im Folgenden stipuliert

er:

Das Wesen der Translation besteht darin, die Kommunikation zu

sichern, und zwar auf die spezielle, sie von der heterovalenten Sprachmittlung

abgrenzenden Weise, dass der kommunikative Wert eines Textes z.B. einer Sprache

LA bei der Umkodierung in

7 Der Begriff Äquivalenz im Deutschen bzw.

Equivalence im Englischen beschreibt die Beziehung zwischen Ausgangstext und

Zieltext, aufgrund derer der Zieltext als Übersetzung des Ausgangstextes

betrachtet werden kann. Äquivalenz bzw. equivalence bedeutet dabei nicht

Gleichheit«, sondern Gleichwertigkeit«.

18

beispielsweise eine Sprache LB erhalten bleibt, so dass

LA-Text und LB-Text kommunikativ äquivalent sind. Das Wesen der

Translation - wie der Kommunikation überhaupt - liegt somit im

Extralinguistischen, im linguistischen (sprachlichen) Bereich vollzieht sich

aber die Translation: Sie ist in ihrer Erscheinungsform ein sprachlicher

Prozess, bei dem einem Text einer Sprache LA ein Text einer Sprache LB

zugeordnet wird, der dem Text der Sprache LA kommunikativ äquivalent ist.

(S. 36)

So definiert, ist das Übersetzen wesentlich

kommunikationsorientiert, zugleich aber sehr allgemein gehalten:

Übersetzen besteht in der Herstellung eines zum AS-Text kommunikativ

äquivalenten Textes in der ZS. Das Problem liegt hier, wie bei Oettinger,

beim Begriff der Äquivalenz«. Wie wenig die Definition von

kommunikativ äquivalent« bei Jäger der

Übersetzungssituation gerecht wird, ist oben erörtert worden.

Im Allgemeinen ist festzustellen, die

Übersetzungsdefinitionen sind in keinem Fall rein deskriptiv; sie

enthalten immer ein normatives Element; es wird nicht gesagt, was

Übersetzen ist, sondern immer zugleich, was es sein soll.

1.1.2. Zur Geschichte der Übersetzung

Das Übersetzen ist eine alte Praxis, die seit der

Erfindung der Schrift existiert. In diesem Kontext zitiert Bowen (1998, S. 39):

Übersetzen ist als Tätigkeit so alt wie die Erfindung der Schrift,

während das Dolmetschen noch älter ist.«

Am Anfang hat die Geschichte des Übersetzens viel mit der

Geschichte der Weltreligion bzw. des Christentums zu tun. Bereits im Altertum

war Hieronymus (ca. 331 - 420) ein sehr berühmter und bedeutender

Übersetzer. Er war der erste in dieser Epoche, der das Alte Testament

ursprünglich aus dem Hebräischen ins Lateinische übersetzte. Er

verfasste auf Wunsch des Papstes Damasus I., für den er als Sekretär,

Dolmetscher und theologischer Berater arbeitete, die

Vulgata8, die lateinische Version der Bibel, die gegen

jeden Widerstand von der römisch-katholischen Kirche anerkannt und

jahrhundertlang verwendet wurde. Nachdem er zunächst die Übersetzung

des Alten und Neuen Testaments aus dem Griechischen angefertigt hatte,

übersetzte er das

8 Biblia Sacra Vulgata war seit der Spätantike

die am weitesten verbreitete lateinische Übersetzung der Bibel. Sie wurde

etwa in den Jahren 380 - 400 nach Christus größtenteils vom

Kirchenvater Hieronymus aus dem Griechischen und Hebräischen

übersetzt bzw. revidiert.

19

Alte Testament erneut aus dem Hebräischen, wofür er

bekannt wurde, da er der erste Übersetzer war, der nicht die

Septuaginta9, eine griechische Übersetzung der

hebräischen Bibel, sondern die hebräische Bibel selbst als

Ausgangstext verwendete.

Im Mittelalter bestand die wichtigste Aufgabe des

Übersetzens darin, die Wissen zwischen verschiedenen Zivilisationen zu

erweitern. Als wichtigsten Wissenschaftsdisziplinen gab es Medizin, Mathematik,

Astronomie und Astrologie. Zwischen dem 9. und dem 13. Jahrhundert hatte sich

die Übersetzung verstärkt. In der Tat übersetzte man im 9. und

10. Jahrhundert hauptsächlich aus dem Griechischen ins Arabische. Im 12.

Jahrhundert wurde vielmehr aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt,

während im 13. Jahrhundert die Übersetzung grundsächlich aus dem

Arabischen ins Spanische gemacht wurde. So hatte, wie Woodsworth es

äußert, das Übersetzen bedeutender arabischer Werke in die

europäischen Sprachen die Verbreitung des Wissens und die Entwicklung

eines umfassenden Weltbildes zur Folge. (1998, S.40).

Die Renaissanceepoche entstand im 14. Jahrhundert und wurde

viel im 15. Jahrhundert geprägt. Hier sind neue Ideen, Entdeckungen,

Erfindungen (Drückpresse) zur Welt gekommen, die eine Blütezeit der

Übersetzung bedeuteten. Dieser Wissenhunger, der nicht mehr

ausschließlich von den Gelehrten ausging, konnte nur mithilfe von

Übersetzungen gestellt werden.

Das 16. Jahrhundert charakterisiert sich durch die

Übersetzung der Bibel aus dem Lateinischen in die Volkssprache. Es gab

also eine Übersetzungsproblematik der Bibel, die auf der Basis der

Reformationsbewegung war. In Anlehnung katholischer Kirche war das Lateinische

die einzige Sprache des christlichen Glaubens. Der ehemals katholische Priester

Martin Luther, betrachtet als Vater der Reformation10, hatte die

Bibel (die Vulgata) mit Hilfe einer Gruppe Gelehrter und Spezialisten

der griechischen, lateinischen, hebräischen und deutschen Sprache ins

(klare und einfache) Deutsche übersetzt. Später wurde sein Werk als

Vorbild für Bibelübersetzungen in

9 Altgriechische Übersetzung des

hebräischen Alten Testaments. Sie war die heilige Schrift des antiken

Judentums und der ersten Christen.

10 Mit dem Begriff Reformation (Umgestaltung«)

wird die 1517 durch Martin Luther ausgelöste religiöse Bewegung

bezeichnet.

20

weitere Sprachen, bzw. das Schwedische und das Slowenische.

Ein anderer Reformator namens William Tyndale aus England hatte die Bibel ins

Englische übersetzt und deswegen wurde er ermordet, aber seine

Übersetzung wurde anerkannt. (Woodsworth, 1998, S.41).

In der Goethes Epoche sprach man von verschiedenen Typen von

Übersetzen. Goethe selbst hatte mehrere Formen des Übersetzens

erwähnt und war der Meinung, dass Übersetzen ein bedeutendes Mittel

zur Realisierung der Universalität ist. Auch andere Dichter, wie Novalis,

Schleiermacher und Schlegel waren damit einverstanden.

Im 20. Jahrhundert, nach dem 2. Weltkrieg erlebte die

Übersetzertätigkeit schließlich einen Boom. Es ist ein

Zeitalter, wo das Übersetzen in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht

eine Bedeutung zukommt wie nie zuvor. Hier sind Notwendigkeit, Wert und

Funktion des Übersetzens, die Wichtigkeit des Übersetzerberufs und

die Rolle der Übersetzung in Wissenschaft, Technik, Handel, Diplomatie,

Literatur, usw. erkannt und anerkannt; so zeigt die Geschichte der

Übersetzung, dass Übersetzen bzw. Dolmetschen menschliche

Tätigkeiten sind, denen man in alle Menschheitsepoche begegnet. (Werner

Koller, 1979, S.15). Also braucht man bis heute das Übersetzen

überall, wo Menschen verschiedener Sprachen miteinander zu tun haben.

1.2. Übersetzung: Ein wissenschaftliches Fachgebiet

Das Übersetzen wird als ein spannendes Feld für

kreative, aber disziplinierte Sprach-und Kulturmittel betrachtet, und als jede

wissenschaftliche Disziplin zielt es darauf, Theorien zu studieren. Die

Übersetzungswissenschaft ist die Studie von der Translatologie und

bemüht sich, die Übersetzungsprozessen zu beschreiben, zu analysieren

und zu erklären. Die manchen Historiker meinen, dass das Übersetzen

bzw. das Dolmetschen in sprachlicher und kultureller Hinsicht als Motor der

Entwicklung der Menschheit betrachtet werden kann. Es nimmt daher nicht wunder,

dass die Translation, die sich entwickelt hat, sich einem bestimmten

Gegenstand, Aufbau und bestimmten Aufgaben geeignet hat.

21

1.2.1. Gegenstand

Worum geht es genau, wenn man von der Translatologie spricht?

Man braucht keinen eigenen Gegenstand für eine Disziplin. Das bedeutet,

der Gegenstand ist einer Disziplin an sich besonders nicht wichtig, sondern der

Blickwinkel und das Forschungsinteresse darauf. Der Gegenstand der

Übersetzungswissenschaft spaltet die Übersetzungstätigkeiten und

ihre Produkte (Übersetzungen). Es ist das Übersetzen als Prozess der

schriftlichen Reproduktion eines schriftlich vorliegenden Textes in einer

anderen Sprache. Die Übersetzungen scheinen als Ergebnisse dieses

Vorgangs.

Es geht zu andererseits um die Übersetzung als Produkt,

das heißt, zielsprachlicher Text, der auf der Basis eines

ausgangssprachlichen Textes entstanden ist. Durch dieses Produkt können

wir einerseits Vergleiche zwischen den jeweiligen Ausgangs- und Zielsprache

machen. Andererseits verwendet man dieses Produkt als Grundlage für

übersetzungskritische Wertungen. Also werden Kriterien entwickelt, an

denen die Qualität einer Übersetzung gemessen werden kann. Die zu

entwickelnden Kriterien sind von großer praktischer Bedeutung sowohl

für die Produzenten als auch für die Konsumenten des Übersetzens

(des Produkts).

Das Übersetzen ist sozusagen ein Vorgang, der versucht,

Äquivalenzen zwischen zwei in verschiedenen Sprachen geäußerten

Texten zu etablieren. Diese Äquivalenzen hängen immer und

notwendigerweise von der Natur der beiden Texte, ihrem Zielort, den bestehenden

Verhältnissen zwischen den beiden Kulturen, ihrer moralischen,

intellektuellen und affektiven Stimmung ab. Das Übersetzen errichtet dabei

einen Zusammenhang zwischen der Zivilisation der Ausgangssprache und der der

Zielsprache. Es besteht auch darin, die verwendeten Methoden, Strategien und

Techniken aufzudecken, ohne die Originalität bzw. den Inhalt des Textes zu

verändern.

1.2.2. Aufgaben und Aufbau

Die Aufgaben und der Aufbau der Übersetzungswissenschaft

sind miteinander eng verbunden, dass sie ganz einfach vermischt werden.

Grundgenommen sehen die

22

Aufgabenstellungen der Übersetzungswissenschaft auf zwei

Seiten aus: Auf der einen Seite scheint die Übersetzungswissenschaft als

Translationslinguistik mit ihrer Beschränkung auf die sprachenpaarbezogene

Beschreibung von Äquivalenzbeziehungen im Bereich

wissenschaftlich-technischer Texte. Auf der anderen Seite scheint sie als

Kommunikationswissenschaft (W. Koller 1979, S. 96). Bei diesem zweiten Aspekt

wird das Übersetzen als interlingualer Kommunikationsakt aufgefasst, der

derselbe mit intralingualem Kommunizieren ist. Dabei ist zwischen zentralen und

sekundären Aufgabenstellungen der Übersetzungswissenschaft zu

unterscheiden. Eine solche Gewichtung der Aufgaben hängt aber von zwei

Gesichtspunkten ab: Den wissenschaftlichen Interessen vom Linguisten, für

den die Beschreibung der Äquivalenzbeziehungen zwischen zwei Sprachen im

Vordergrund steht, und dem wissenschaftlichen Ausgangspunkt vom

Literaturwissenschaftler, der eher für die stilistisch-ästhetischen

und rezeptionsbezogenen Aspekte interessiert.

Beim heutigen Stand der Übersetzungswissenschaft kann nur

sehr allgemein als Aufgabe formuliert werden, dass Übersetzen als Prozess

und Übersetzungen als Produkte mit den Methoden der Disziplinen analysiert

werden, erklärt und beschrieben. Diese Methoden haben ein bezogenes

Erkenntnisinteresse auf das Übersetzen. Sie haben also bestimmte Fragen in

Bezug auf Übersetzen bzw. Übersetzungen. Anders gesagt, sie

können bestimmte Aspekte der Übersetzungsproblematik analysieren. Ein

bestimmbares und zentrales Interesse an der Übersetzungswissenschaft

findet man auch bei der Übersetzungspraxis. Sie stellt der

Übersetzungswissenschaft folgende Aufgaben:

-Die Probleme, die sich in der Übersetzungspraxis

stellen, zu analysieren und die sprachenpaarbezogenen

Übersetzungsschwierigkeiten in einem systematischen Zusammenhang zu

präsentieren.

-Sprachphilosophische, hermeneutische, sprach- und

literaturwissenschaftliche und - theoretische Erkenntnisse auf das

Übersetzen zu beziehen und die Übersetzungsproblematik im Lichte

dieser Erkenntnisse zu untersuchen.

23

-Lösungsmöglichkeiten und Lösungshilfen bei

Übersetzungsschwierigkeiten, die sich dem Übersetzer bei der

Wiedergabe sprachlicher Erscheinungen von Texten stellen, in Form von

Übersetzungswörterbüchern, Übersetzerhandbüchern,

terminologischen Listen etc. zu erarbeiten. (W. Koller 1979, S. 97)

Die Übersetzungswissenschaft enthält zusätzlich

andere Komplexe:

Die Übersetzungstheorie: Der

Übersetzungsprozess und die Bedingungen und Faktoren dieses Prozesses

liegen der Aufgabe der Übersetzungstheorie zugrunde. Die

Übersetzungstheorie abstrahiert von einzelnen

Übersetzungsschwierigkeiten, die von dem Übersetzer zu lösen

sind. Dabei thematisiert sie die Hauptprobleme. Sie reflektiert das

Selbstverständliche, das sich in der Praxis befindet und befasst sich mit

der Klärung wesentlicher Fragen. Einige davon sind: Was macht

Übersetzen möglich? Welche Methoden und Verfahren kommen bei der

Lösung unterschiedlicher Übersetzungsschwierigkeiten zur Anwendung?

Was ist das Wesen und welches sind die Bedingungen von Äquivalenz? (W.

Koller 1979, S. 98)

Die textbezogene Übersetzungswissenschaft:

Ihre Teilaufgaben bestehen darin, -Einzelne Übersetzungen, deren

Ziel die Herausarbeitung und der Vergleich sprach-stilistischer und

ästhetischer Merkmale ist, zu analysieren.

-Sprach-, stil- und Textnormen in verschiedenen Sprachen

ausgehend von Übersetzungen und Originaltexten zu beschreiben und zu

kontrastieren. -Zusammenhängende Texte zu analysieren, deren Ziel die

Herausarbeitung, Systematisierung und Korrelierung von AS- und ZS-Sprachstil

und Textmerkmalen ist.

-Rezeptionsbedingungen von Textgattungen in verschiedenen

Sprachen bzw. Rezeptionsgemeinschaften übersetzungsrelevant zu beschreiben

und zu analysieren. Übersetzungstheorien einzelner Textgattungen zu

erarbeiten.

-Eine übersetzungsrelevante Textanalyse und Texttypologie zu

erarbeiten.

Die wissenschaftliche Übersetzungskritik:

Kriterien und Methodik einer wissenschaftlichen

Übersetzungskritik werden abgeleitet. Hier setzt die

Übersetzungswissenschaft insbesondere voraus, dass das Wort

Äquivalenz« explizit

24

erklärt wird. Zentrales Problem ist die

Objektivierbarkeit der Bewertungskriterien bei der Beurteilung von

Übersetzungen. (W. Koller 1979, S. 100)

Die angewandte Übersetzungswissenschaft:

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Hilfsmittel für den

Übersetzer zu verbessern. Zu diesen Hilfsmitteln zählt man

Fachwörterbücher, Wörterbücher, Handbücher

verschiedenster Art. Dabei kommt das Ziel der angewandten

Übersetzungswissenschaft vor: Die Herstellung von eigentlichen

Übersetzungswörterbüchern.

Die Didaktik des Übersetzens: Die

Forschung am Übersetzungsunterricht befindet sich noch in ihren

Anfängen. Auf diesem Grund meint W. Wilss (1977):

Was an übersetzungsdidaktischen Veröffentlichungen

vorliegt, trägt unverkennbar den Zug von Do-it-yourself versuchen. Sie

basieren weitgehend auf individuellen Lehrerfahrungen, die sich bisher noch

nicht zu einer tragfähigen übersetzungsdidaktischen Konzeption

entwickelt haben, aus der generelle didaktische und methodische Einsichten

ableitbar wären. (S. 224)

Hier arbeitet die Übersetzungswissenschaft zusammen mit

der Sprachlehr- und - lernforschung, der Psycholinguistik und der angewandten

Sprachwissenschaft, um ihre Aufgaben zu vollziehen. Was den Inhalt und die

Methodik angeht, überschneidet sich die Übersetzungswissenschaft aber

mit anderen Wissenschaften und Wissenschaftszweigen wie die Kontrastive

Linguistik und die Fehlerlinguistik; etwas, das ihren interdisziplinären

Charakter deutlich macht.

1.3. Übersetzungsdidaktik

In diesem Teil des Kapitels beschäftigen wir uns im

Allgemeinen mit der Frage, wie charakterisiert sich die

Übersetzungsdidaktik? Anders gesagt, welche Rolle spielt sie beim

Übersetzungsprozess?

1.3.1. Die Hauptarten des Übersetzens

Der Amateur zerfällt das Übersetzen in

wörtliches Übersetzen« einerseits und in

sinngemäß« oder auch freies Übersetzen« andererseits.

Als andere Trennungen,

25

denen man unter Spezialisten begegnet, gibt es Substitution

und Interpretation, Translation und Adaptation bzw. transferierende

Übersetzung« und adaptierende Übersetzung«, retrospektive

und prospektive Übersetzung«, overt Translation« und covert

Translation«, Textübersetzung (Übersetzung im engeren

Sinne« und Umfeldübersetzung (Übersetzung im weiteren

Sinne)« usw. Hier ist das gemeinsame Unterscheidungskriterium dieser

Begriffspaare die Beziehung zwischen Ausgangs-und Zieltext. Christiane Nord

(1993) unterscheidet zwei Hauptarten des Übersetzens, nämlich das

dokumentarische und das instrumentale Übersetzen.

1.3.1.1. Dokumentarisches Übersetzen

Die dokumentarische Übersetzung betrifft alle

Übersetzungsarten, bei denen die Kommunikation zwischen AT-Sender und

ZT-Empfänger nur indirekt ist. Es geht auch um die Übersetzung, wo

eine Kommunikationshandlung, die zwischen ausgangskulturellen Partnern

abläuft oder abgelaufen ist«. Hier wird der ZT-Empfänger

über die Funktionen des AT-Senders informiert. Das heißt, dass nicht

nur der Inhalt, sondern auch die Form des Ausgangstextes (Wörter,

Syntagmen, Sätze) in die ZS transferiert wird. Es ist auch wichtig zu

bestimmen, dass die wörtliche Übersetzung« und die philologische

Übersetzung« zur dokumentarischen Übersetzung gehören.

Innerhalb dieser beiden Arten gibt es noch verschiedene Unterarten.

Im wörtlichen Übersetzen werden

zielsprachenadäquate wörtliche Übersetzungen

vernachlässigt. ZT ist zwar sprachlich verständlich, nicht aber Sinn

und Funktion. Ein Beispiel einer wörtlichen Übersetzung nach Kautz

liest man folgendes:

Je dois aider ma maman ce soir.

Ich muss helfen meine Mutter diese Abend. Richtig:

Heute Abend muss ich meiner Mutter helfen.

26

Diese Übersetzung spielte eine besondere Rolle in der

Geschichte der Übersetzung, beispielsweise mit der Bibelübersetzung

von Martin Luther. Heute bei der Übersetzung von Lyrik liefert das

Rohmaterial für diese eigentliche Übertragung«, wenn der

Übersetzer dem Nachdichter die Sprache des Autors nicht spricht.

Die philologische Übersetzung ist die

Übertragung, bei der die vollständige Erklärung des Sinns des

Textes ohne Rücksicht auf zielsprachliche Äquivalenz ist. Es geht

darum, die Semantik, die Syntax und die Pragmatik des Ausgangstextes

möglichst zu explizieren. Hier wird bei der Übersetzung einen

korrekten und verständlichen Text in ZS hergestellt.

1.3.1.2. Instrumentales Übersetzen

Bei instrumentalem Übersetzen« bezeichnen wir alle

Übersetzungsarten, bei denen der ZT Instrument einer neuen

Kommunikationshandlung in der zielsprachigen Kultur- und Sprachgemeinschaft

nämlich ist. (Kautz, 2002). Dabei können wir sagen, dass es zwei

Funktionsrelationen zwischen ZT und AT gibt. Der ZT scheint als Dokument einer

vorangegangenen Kommunikationshandlung oder einem Kommunikationsinstrument.

Bei der instrumentalen Übersetzung dient das Translat

(...) als Instrument zur Erreichung eines kommunikativen Ziels, ohne dass der

Zielempfänger sich bewusst sein muss, dass er es mit einem Text zu tun

hat, der bereits in anderer Form in einer anderen Kommunikationshandlung als

Instrument gedient hat. (Nord, 1995, S. 83)

Daher unterteilt Nord die instrumentale Übersetzung in

funktionskonstante, funktionsvariierende und korrespondierende

Übersetzung.

Also soll man behalten, dass die Übersetzung aus zwei

wichtigen Hauptarten nämlich die dokumentarische und die instrumentelle

Übersetzung besteht.

27

1.3.2. Übersetzung als Profession

In diesem Unterteil des Kapitels definieren wir zuerst, was

man unter professionelles Übersetzen« versteht, dann charakterisieren

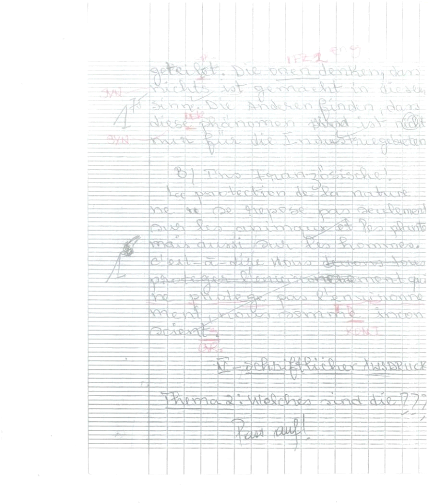

wir einen guten professionellen Übersetzer.