|

Université Sorbonne Nouvelle- Paris 3

L'Albanie,

Histoire de langue(s)

Pour une approche sociodidactique et contextualisée de

l'enseignement-apprentissage du français en université

albanaise

Sous la direction de Valérie Spaëth, Amélie

Gicquel, septembre 2014

4

Résumé

Ce travail intitulé « Albanie, Histoire de

langue(s) » a été réalisé à l'issu de

trois années dans l'enseignement-apprentissage du FLE en contexte

d'apprentissage de niveaux secondaire et universitaire albanais.

Réalisé dans le cadre de l'obtention d'un Master 2 Professionnel

auprès de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris III, la forme de

ce travail s'est imposée à elle-même pour deux raisons

principales : étant le manque de littérature, nécessaire

pour appréhender le contexte sociodidactique albanais, ainsi que la

nécessité de le considérer en adéquation avec les

représentations des acteurs de différentes échelles de

l'enseignement et de la promotion de la langue et de la culture

françaises.

En m'inscrivant dans la lignée de travaux

engagés par des enseignants-chercheurs tels que Philippe Blanchet,

Didier de Robillard ou encore Marielle Rispail, ces deux facteurs m'ont permise

de procéder à une analyse de données

prélevées directement sur le terrain, en vue de soumettre des

propositions potentiellement à engager dans le domaine de l'enseignement

du français en particulier pour soutenir le développement d'un

plurilinguisme et d'une pluriculturalité observables et effectifs. Cette

recherche est également motivée par l'observation qui a

été faite que ces deux compétences individuelles (et

collectives) sont en péril par l'instrumentalisation qui en ont

été faits dans le cadre de l'éventuelle adhésion de

l'Albanie à l'Union Européenne. En usant de méthodes de

recueil de données qualitatives et quantitatives avec la volonté

de rendre fidèlement les acteurs concernés par notre terrain dans

le contexte dans lequel ils oeuvrent, il nous a été donné

d'observer que les rapports qui s'établissent entre les concepts de

langue, société, et éducation sont

caractérisés par de profondes scissions autant par absence de

consensus du point de vue épistémologique et

méthodologique, que pour des raisons historiques dues à une

période de transition caractéristique des pays de l'ex bloc de

l'Est sur le chemin d'une européanisation qu'il est également

nécessaire de remettre dans son cadre (à savoir que l'Albanie n'a

jamais fait partie de l'URSS ou de la Yougoslavie).

Examiner ce contexte nous aura permis entre autre de mettre en

relief le rôle des enseignants dans ce contexte, autant que de proposer

une illustration de l'Albanie au regard des missions que se fixe l'OIF dans le

cadre de la défense de la diversité des langues et des

cultures.

5

Permbledhje

Ky punim i titulluar « Shqiperia, historia e gjuhes (ve)

» eshte realizuar pergjate tre viteve mesidhenieje te frengjishtes si

gjuhe e huaj (FLE), ne kontekstin e mesimdhenies ne nivel parauniversitar dhe

universitar ne Shqiperi. I realizuar si pjese e nje Masteri profesional te

nivelit te dyte ne Universitetitn Paris III - La Sorbonne Nouvelle, forma e

ketij punimi eshte vetevendosur per dy arsye kryesore duke pasur mungesa

literature qe bashkojne njohurite e nevojshme per te kuptuar kontekstin

didaktik shqiptar, si dhe nevoja per ta shqyrtuar ne perputhje me perfaqesimet

e aktoreve te shkalleve te ndryshme te arsimit dhe promovimit te gjuhes dhe

kultures franceze.

Duke ndjekur linjen e studimeve socio-didaktike te ndermarra

nga kerkuesit

akademike si Philippe Blanchet, Didier de Robillard, apo

Marielle Rispail, keto dy faktore me kane lejuar te mbeshtetem mbi nje analize

te dhenash te marra drejtpersedrejti ne terren per te paraqitur propozime, qe

mund te ndermerren ne fushen e mesimdhenies se frengjishtes ne vecanti, per te

mbeshtetur zhvillimin e shumegjuhesise dhe multikulturalizmit te dukshem dhe

efikas, por i kercenuar nga instrumentalizimi qe eshte bere ne kuader te

anetaresimit te mundshem te Shqiperise ne Bashkimin Evropian. Duke perdorur

metoda mbleshjesh te dhenash cilesore dhe sasiore me deshiren per ta bere sa me

te besueshme per aktoret e perfshire ne terren, dhe ne kontekstin ne te cilin

punojne, ka qene e mundur te vezhgohet se marredhenia qe krijohet midis

koncepteve te gjuhes, shoqerise, dhe edukimit eshte e karakterizuar nga ndarje

te thella, si per mungese te konsensusi te pikepamjeve epistomologjike dhe

metodologjike, gjithashtu edhe per arsye historike si pasoje e nje periudhe

tranzicioni karakteristik i vendeve te ish Bllokut Lindor drejt rruges se

europianizimit, i cili ka nevoje gjithashtu te pershatet me kontekstin (duke

ditur qe Shqiperia nuk ka qene kurre pjese e Bashkimit Sovjetik apo

Jugosllavise).

Shqyrtimi i ketij konteksti na ka lejuar midis te tjerash te

veme ne dukje rendesine e mesuesve ne qender te ketij konteksti, si edhe te

japim nje shembull te Shqiperise ndaj misioneve qe ndermerr Organizata

Nderkombetare e Frankofonise ne kuader te mbrojtje se shumellojshmerise se

gjuheve dhe kulturave.

6

« L'ami est un frère sans héritage

à partager »

Proverbe albanais

Remerciements, Faleminderit...

Je remercie ma directrice de mémoire, Madame

Valérie Spaëth pour m'avoir fait confiance dans le choix que j'ai

fait de faire ce mémoire, ce sujet qui m'aura tenue jusqu'au bout. Je

remercie tous les enseignants qui m'auront inspirée et qui font de moi

aujourd'hui une jeune enseignante en devenir.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi et en

ce projet, qui aura occupé tant de mon temps, à mes amis que je

n'aurai pas eu le temps de « respecter » quand je leur demandais

encore cinq minutes albanaises : à Rudina Hoxha et à tous mes

amis en France qui auront attendu ce dernier été fatidique pour

venir voir l'Albanie.

J'adresse également mes remerciements les plus

chaleureux à l'équipe d'Ecotour Albania, à Roland Palushi

sans qui ce mémoire n'aurait pas vu le jour sous cette forme, à

Gëzim Berisha et à sa rigueur, à Armand Pasho. Oui, vivons

responsable. Je ne peux pas non plus oublier toutes les personnes que j'ai

rencontrées sur mon parcours et qui m'auront aidée à

élaborer ce travail ; à toutes les personnes qui m'auront ouvert

le livre de leur vie pour rendre ce mémoire possible, car oui Professeur

T., l'Albanie est le pays des paradoxes. Les monts et merveilles de la

pensée de Béatrice Lafont m'auront tout autant apporté

sagesse et relativité quand aucune de ces deux valeurs ne me semblaient

perceptibles.

Je ne veux pas non plus oublier l'équipe du service de

coopération culturelle et linguistique de l'Ambassade de France en

Albanie, et en particulier à Marie-Christine Fougerouse. Un remerciement

tout particulier est également adressé à Hasim Braja, qui

est un enseignant admirable et respecté et à toute

l'équipe d'enseignants de l'Alliance Française et du

département de français de l'Université Aleksandër

Xhuvani à Elbasan (Greta, Florjan, Marjana, Besa), ainsi qu'aux

enseignants du lycée bilingue Mahmud & Ali Cungu (Arian, Lumturi,

Hatixhe, Valbona, Alfred). Je n'oublierai jamais ces heures passées avec

mes élèves et en particulier avec cette classe de première

année, cette « viti parë » (première année)

que j'aurai suivie du début à la fin, sans imaginer mon premier

jour que je serai là jusqu'au bout. Ah mais oui !

7

Je lance finalement un soupir à ces montagnes qui auront

vu plus que je ne l'aurais pensé...

8

Sommaire

« PREAMBULE : ASSISE COGNITIVE »

13

INTRODUCTION GENERALE 17

CHAPITRE 1 : APPROCHES NOTIONNELLES ET SOUBASSEMENTS

CONCEPTUELS : POUR

UNE CONTEXTUALISATION DE LA PENSEE

25

I/ De notre intérêt : la langue en action 27

II/ De notre domaine d'études : la place de la langue en

contexte social et

institutionnel 33

III/ Méthodologie et objectifs de la

recherche : du placement humain à l'écriture

40

CHAPITRE 2 : ELEMENTS DE MACROCONTEXTUALISATION

SOCIO-HISTORIQUE 48

I/ L'albanais langue maternelle : histoire et statut 50

II/ Ecole, éducation et pouvoir 62

III/ « Nous voulons être comme le reste de l'Europe

» 73

CHAPITRE 3 : LA FRANCOPHONIE EN ALBANIE

88

I/ La Francophonie : définitions et statut 90

II/ La francophonie en terres albanaises 98

III / Politique d'action extérieure de la France en

Albanie 110

IV/ L'offre en formation initiale en langues

étrangères dans le système

universitaire albanais 114

CHAPITRE 4 - PRATIQUES ET REPRESENTATIONS DIDACTIQUES,

LE FRANÇAIS ET SON

ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE EN ALBANIE

122

I/ Individus en contexte 124

II/ Conditions de formation des représentations relatives

au français 129

III/ Bilan et perspectives de l'étude 139

CONCLUSION GENERALE 153

TABLE DES MATIERES 158

BIBLIOGRAPHIE 162

SITOGRAPHIE 167

TABLE DES ANNEXES

9

Lecture de l'albanais

L'albanais s'écrit avec un alphabet latin normé

depuis 1908, comporte 36 lettres dont 7 voyelles et 39 consonnes. Lors de la

conférence de Manastir, il fut que l'alphabet albanais devrait

être au plus proche de sa phonétique. Les lettres ne changent pas

de prononciation en fonction de leur place dans le mot et sont toutes

prononcées, à l'exception du /ë/ en position

finale. * Voyelles en gras

|

Majuscule /

Minuscule

|

API

|

Prononciation simplifiée indicative

|

Exemple et

signification

|

|

A / a

|

[?]

|

`a', exemple : `chat'

|

Arrë, noix

|

|

B / b

|

[b]

|

`b', exemple :

`bébé'

|

Birë, fils

|

|

C / c

|

[t?s]

|

`ts', exemple : `tsar'

|

Copë, morceau

|

|

Ç / ç

|

[t??]

|

`tch', exemple : tcha-tcha

|

Çfarë, pronom

interrogatif

« quoi,

qu'est-ce que »

|

|

D / d

|

[d?]

|

`d', exemple : dame

|

Dru, bois

|

|

Dh /dh

|

[ð]

|

consonne fricative dentale voisée,

exemple : «

there » en anglais

|

Dardhë, poire

|

|

E / e

|

[?]

|

`é', exemple : né

|

Emër, prénom

|

|

Ë / ë

|

[?]

|

`eu', exemple : soeur, n'est pas prononcé en

albanais en position finale

|

Rërë, sable

|

|

F / f

|

[f]

|

`f', exemple : feu

|

Fik, figue

|

|

G / g

|

[g]

|

`g', exemple : gare

|

Gurë, pierre

|

|

Gj / gj

|

[?]

|

Consonne occlusive palatale voisée, peu

commune mais

présente en italien, par

exemple dans le mot «

ghetto »

|

Përgjigje, réponse

|

|

H / h

|

[h]

|

`h' aspiré (pas autant qu'en anglais), mais

marque

plutôt une césure dans la

prononciation d'un syntagme, exemple

:

des haricots

|

Ha, manger

|

|

I / i

|

[i]

|

`i', exemple : nid

|

Pi, fumer, boire

|

|

J / j

|

[j]

|

Consonne spirante palatale voisée,

exemple :

yoyo

|

Jugu, Sud

|

|

K / k

|

[k]

|

`k', exemple : kaki

|

Kur, quand

|

10

L / l

|

[l]

|

`l', exemple : lard

|

Lajmë, information

|

|

Ll / ll

|

[?]

|

Exemple : « call » en anglais

|

Djell, soleil

|

|

M / m

|

[m]

|

`m', exemple : maman

|

Macë, chat

|

|

N / n

|

[n]

|

`n', exemple : nerf

|

Unaze, anneau

|

|

Nj / nj

|

[?]

|

`gn', exemple : campagne

|

Një, un

|

|

O / o

|

[?]

|

`o', essentiellement arrondi, mais peut

être

influencé par les lettres attenantes,

exemple : mot

|

Gocë, fille

|

|

P / p

|

[p]

|

`p', exemple : pot

|

Piru, fourchette

|

|

Q / q

|

[c]

|

Consonne occlusive palatale sourde, plus

ou moins le `k' de

« kiosque », qui serait

une occlusive «

mouillée »

|

Qafë, cou

|

|

R / r

|

[?]

|

Consonne battue alvéolaire voisée,

comme le

« r » en position centrale en

espagnol, exemple «

pero » (chien)

|

(i / e) Ri, nouveau /

nouvelle

|

|

Rr / rr

|

[r]

|

`r' roulé

|

Rrush, raisin

|

|

S / s

|

[s]

|

`s', exemple : soeur

|

Stilolaps, stylo

|

|

Sh / sh

|

[?]

|

`ch', exemple : chat

|

Shallë, écharpe

|

|

T / t

|

[t?]

|

`t', exemple : taper

|

Tavolinë, table

|

|

Th / th

|

[O]

|

Exemple : « thumb » (pouce) en

anglais

|

Thikë, couteau

|

|

U / u

|

[u]

|

`ou', exemple : mou

|

Ku, où

|

|

V / v

|

[v]

|

`v', exemple : va

|

Vdes, mourir

|

|

X / x

|

[daz]

|

`dz', exemple : xylophone

|

Xixë, éclat

|

|

Xh / xh

|

[da?]

|

Exemple : « jam » (confiture) en

anglais

|

Xhaketë, veste

|

|

Y / y

|

[y]

|

`u', exemple : mur

|

Yll, étoile

|

|

Z / z

|

[z]

|

`z', exemple : zèbre

|

Zarzavatë, légume

|

|

Zh / zh

|

[?]

|

Exemple : genre

|

Zhvilloj, développer

|

11

Glossaire des sigles principaux

AF - Alliance Française

CECR - Cadre Européen Commun de

Référence

CNOUS - Centre National des OEuvres Universitaires

CREFECO - Centre Régional de la Francophonie d'Europe

Centrale et Orientale

DDL - Didactique Des Langues

DFLE - Didactique du Français Langue

Etrangère

ECTS - European Credits Transfer System

FLE - Français Langue Etrangère

FOS - Français sur Objectifs Spécifiques

LE - Langue Etrangère

LLCE - Lettres, Langues et Civilisations Etrangères

LM - Langue Maternelle

LMD - Licence Master Doctorat

MAE - Ministère des Affaires Etrangères

MASH - Ministri i Arsimit Shqiptar (Ministère de

l'Education Albanais)

OCDE - Organisation de coopérations et de

développement économiques

OIF - Organisation Internationale de la Francophonie

PCA & PTA - Parti Communiste Albanais & Parti du

Travail Albanais

PECO - Pays d'Europe Centrale et Orientale

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

SCAC : Service de Coopération et d'Action Culturelle

SHS - Sciences Humaines et Sociales

TLF - Trésor de la Langue Française

UE - Union Européenne

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Culturel

Organization

UNICEF - United Nations Children's Fund

Vlore

Çorovode

·

0

50 km

ALBANIE

MONTÉNÉGRO

B jrarn Cur

·ri

lr ierzë

Lez he Rreshen

Peshkopi

Laç

* * Burrel

Kru jé

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE

MACEDOINE

{

GRÈCE

Coifou

~,, iviswon Réograprrque de la direction des

Archives

du Ministère des Atiaires élrangëres

et europeennes ' 2010 ,

Durrës :hijak

·

TIRANA

*Kay*

ë

P *qin

·

Lushnjë

Her

· Eerat

Tepelene

uPermet

Himare

Giirokastr

·

]elvinë

·

· Sarandé

· Masan

*Cerrik

*Kuçove

·

Pogradec

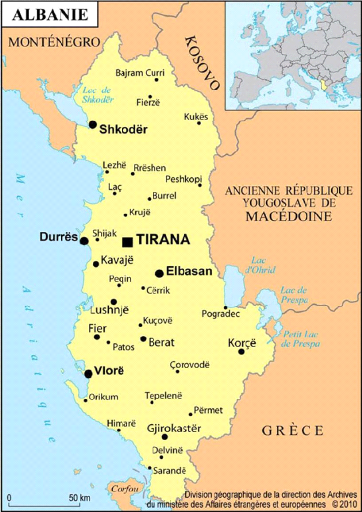

Carte de l'Albanie

12

13

« Préambule : ASSISE COGNITIVE

»

Toute recherche ne peut se déconnecter d'une certaine

trame de fond qui permettrait entre autre d'éviter de se perdre dans des

tribulations où logique barbare est suprématie de

l'ignorance (sans doute au sens albanais du

terme). C'est d'autant plus important lorsque l'on se

prête à ce type d'exercice précis, où l'on retrace

le chemin de de son expérience et de sa réflexion pour obtenir

une certaine forme de validité aux yeux de la communauté

scientifique enseignante (qui se sera évertuée à nous

aviser d'un certain nombre de concepts fondamentaux, en particulier lorsque

l'on en vient à agir auprès de l'humain et de sa conception du

monde). Qu'en est-il donc de ce qu'on pense être (de) la connaissance ?

Jusqu'au jugement évaluateur, le penseur reste longtemps unique

détenteur de sa compréhension d'un environnement donné

dans la mesure où ses propres représentations et conceptions de

son domaine d'action ne sont pas constamment mises à l'épreuve du

jugement des autres. C'est encore plus vrai à propos de contextes tel

que celui de l'Albanie où peu de ressources de référence

et de documentation existent, tel qu'il l'a été mentionné

peu auparavant. A quel point est-on rendu responsable de ce que l'on avance et

peut-on vraiment se tenir responsable de ce qui ne nous appartient pas

fondamentalement ?

Jean-Louis Le Moigne (2012) soulève l'idée

selon laquelle l'être humain ne peut directement accéder à

la réalité, mais ne peut que l'interpréter en appliquant

à son observation du monde, des grilles de lecture basées sur ses

observations, ses représentations étant conçues à

partir de son expérience d'observateur et d'acteur en interaction avec

son environnement. Selon la démarche dans laquelle l'activité de

la recherche s'inscrit, il serait également attendu que cette posture de

réflexion se vérifie par son application concrète.

Mentionnons ce que propose Ricoeur dans un de ses articles « Expliquer et

comprendre, sur quelques connexions remarquables entre la théorie du

texte, la théorie de l'action et la théorie de l'histoire »

: quels fondements épistémologiques, pour quelle épreuve

du réel ?

L'idée ici n'est pas de soulever des questionnements

propres à des concepts fondamentaux, remettant en question

l'élaboration et la consistance même de la philosophie en tant que

discipline indépendante. Cependant, l'on peut rapidement s'interroger

vis à vis de ce qui nous amène à questionner jusqu'au

réel, en particulier quand un sujet, par nature extérieur au

contexte observé, peut prétendre pouvoir intégrer ce

même contexte pour obtenir une réflexion valable et

cohérente ? Prolongeons quelque peu l'idée soulevée en

nous

14

intéressant plus particulièrement à ce

que Paul Valéry a décrit de la manière suivante : «

On a toujours cherché des explications quand c'étaient des

représentations qu'on pouvait seulement essayer d'inventer

»2 et ce que Gaston Bachelard a proposé : « C'est

précisément ce sens du problème qui donne la marque du

véritable esprit scientifique »3. Faudrait-il donc

s'intéresser aux représentations, s'éloigner de la

recherche d'explications formelles pour adopter « le sens du

problème » ? Cela ne semble pas très engageant

jusqu'à ce que l'on comprenne la motivation qui anime les chercheurs

affectionnant ou défendant les épistémologies

constructivistes.

Selon cette perspective, adopter une posture

épistémologique ne reviendrait pas seulement à reprendre

les lignes d'un cadre conceptuel hégémonique et

institutionnellement admis de tous, si on doit en venir à rappeler la

critique presque virulente faite de la méthode cartésienne. Ce

rappel nous permet donc de situer le contexte dans lequel cette théorie

épistémologique s'est édifiée. Les

dénonciations formées par les constructivistes du XXème

siècle dont Piaget4 est devenu la tête de proue

grâce aux travaux de Bachelard5 ramènent à

dénoncer les risques pratiquement toxiques de l'adoption du positivisme

pour la formation de l'esprit humain, si l'on en suit l'oeuvre de Le Moigne,

lorsqu'il qualifie le positivisme de « réductionnisme » (2012

: 108). On ne verrait plus le traitement et la relation de l'objet par et avec

le sujet, de son analyse faite par le second d'une situation donnée

comme une faculté inhérente au sujet producteur de sens, à

l'acteur social en interaction avec son environnement. Peut-on rappeler ici

cette capacité de l'être à réunir des

éléments de connaissance plutôt que de les parceller, les

disséquer pour mieux en comprendre leur fonctionnement ?

De ce fait, la nécessité de reconnaître

le caractère multidimensionnel du réel permettrait d'asseoir une

partie de sa réflexion et de le rendre rationnel, en plus de s'assurer

d'une application sur le réel de ce qui aura mûri à

l'esprit du penseur. Si l'on veut être prudent et se dédouaner de

toute tentative d'empirisme vulgaire et répondre ainsi à la

question éthique de la nécessité de

l'épistémologie, il est attendu de pouvoir démontrer en

quoi l'application d'une méthode choisie est appropriée, puis de

manière plus fondamentale, de présenter en quoi le cadre

construit par le chercheur permet justement de poser les jalons d'une

connaissance produite et expérimentée par le penseur, qui devient

par la suite scripteur de sa réflexion. On s'approche ici de l'effort de

réflexivité entendu par l'adoption d'une méthodologie

constructiviste dans l'appréhension de son domaine d'étude, Le

Moigne en témoigne lorsqu'il reprend la pensée piagétienne

en ces termes :

15

« il devient nécessaire de soumettre à une

critique rétroactive les concepts, méthodes ou principes

utilisés jusque-là de manière à déterminer

leur valeur épistémologique elle-même. En de tels cas, la

critique épistémologique cesse de constituer une simple

réflexion sur la science : elle devient alors instrument du

progrès scientifique en tant qu'organisation intérieure des

fondements et surtout en tant qu'élaborée par ceux-là

même qui utiliseront ces fondements et qui savent donc de quoi ils ont

besoin. » (Piaget (1967) in Le Moigne, 2012 [1995] : 108-9)

Cette citation permet également de soulever la

jonction fondamentale entre épistémologie et méthodologie.

La première ne se réduit pas à une critique passive de

concepts et de notions, mais introduit effectivement la nécessité

d'adjoindre la manière de penser à la manière de faire, ce

qui s'approcherait grandement de la prise de responsabilité

nécessaire de la part du penseur-acteur que de mesurer la

conséquence de ce qu'il avance. La méthode et la réflexion

rétroactive deviennent deux outils déterminants dans l'assise de

la valeur épistémologique d'une réflexion, autant que la

base du progrès scientifique. La recherche ne s'apparentant pas à

l'application d'un cadre méthodologique prémâché

à un contexte situationnel décroché de l'espace-temps, il

semble primordial de savoir effectuer des aller retours entre pratique et

théorie, et avant tout d'apprendre à le faire, pour mieux

construire un cadre en adéquation à son terrain, et être

sûr de ce qu'on avance.

Nous retiendrons finalement la réflexion de Kant

à ce sujet qui propose un essai à propos de la finalité de

la production de la connaissance, ajoutant dans ce sens que l'homme se

rationalise par le fait même qu'émane de sa conscience la

volonté de comprendre le monde, et que la finalité de cette

volonté soit justement de construire des objets de connaissance. Dans

l'introduction à la Critique de la faculté de juger

de Kant, Alexis Philonenko propose que c'est dans la

synthèse des individualités que se construit la logique

universelle (1993 : 19), réintroduisant également l'importance,

voire le caractère inévitable de la communication pour la

construction des savoirs. Le Moigne reprend précisément cette

idée en réintroduisant la valeur et le pouvoir cognitif de

l'homme dans l'élaboration de la connaissance, sans quoi je

présume que l'on se limiterait à des discours sans application ou

accroche sur la réalité ? « Au commencement était

l'action », quoi de mieux pour introduire une étude qui souligne le

lien entre pensée et action des acteurs observés ? Du point de

vue heuristique, la théorie constructiviste s'attarde par ailleurs

à comprendre le mode de construction de la connaissance qui

réside dans l'interaction entre l'objet et le sujet. Se limiter à

une modélisation de l'objet serait, par définition,

réducteur et ne respecterait pas les conceptions constructivistes

soutenant l'idée selon laquelle la connaissance et par extension

l'intelligence se construisent à partir de la réflexion

posée sur les interactions entre le sujet et

16

l'objet. L'effort de réflexivité ne se commande

pas et s'inscrit dans la capacité de l'homme à mobiliser ses

compétences cognitives pour produire cette connaissance dont il a besoin

pour évoluer dans son contexte. Nous pourrions rapidement mentionner le

pluriel de cette assertion et soulever le fait que les individus de notre temps

évoluent au sein de plusieurs contextes, le tout est de connaître

la finalité de ce fait, peut-on en être conscient ? La conscience

même de l'homme ferait de lui un individu doué de pouvoir. Les

facteurs qui influeront sur sa conception du pouvoir et son utilisation

modifieront ensuite l'utilité qu'il aura et qu'il projettera de ce

pouvoir de penser et de faire.

Cette très courte partie retrace grossièrement

ce qui permet au chercheur penseur de se tracer un chemin dans ce qui fait son

pouvoir de réflexion. Ce laïus ne se prétend nullement

exhaustif ou suffisant à l'assise d'une réflexion, mais la mise

en lumière d'une tentative d'ancrage dans ce qui fait la science et le

pouvoir de la pensée d'un individu aura été amorcée

et me semble avoir sa place au sein d'un écrit qui relève d'un

effort de réflexivité. Qu'il puisse se combiner aux espoirs que

je lui porte serait une petite lucarne sur un monde des possibles qui n'a pas

encore conscience de lui-même.

17

Introduction générale

J'ai souvent eu l'occasion de comparer ce travail de

recherche à un véritable chemin de croix. L'étudiant,

soucieux d'être académiquement recevable aux yeux de ses pairs et

de ses enseignants, se doit de porter ce projet sur ses épaules, qui lui

pèse par la quantité de travail qui s'annonce, autant qu'il le

chérit par la profondeur d'esprit que ce travail lui procure. Le chemin

autant que son aboutissement représentent cependant un voyage personnel

et intellectuel sans pareil. Comme Bachelard le dit dans son oeuvre

La Formation de l'esprit scientifique (1938), rien

n'est construit, et si l'on veut trouver la réponse à sa

question, il s'agit de la produire. C'est ce chemin que «

l'apprenti-chercheur »1, est amené à emprunter.

L'activité intellectuelle en construction et en perpétuelle

restructuration, placée ici sous la métaphore d'un cheminement,

devient une confrontation entre soi-même, ses propres

représentations et des théories conceptuelles. C'est

précisément à cet endroit que la connaissance

s'établit. C'est du moins de cette manière que j'ai vécu

cette expérience.

Quel(s) chemin(s) ce travail a-t-il emprunté ?

Commencer par préciser ce qui m'a amenée en Albanie, terrain de

stage à partir duquel j'ai bâti mon travail, me permettra ensuite

de démontrer en quoi la problématique actuelle de mon

mémoire répond à la tournure qu'a prise mon

expérience professionnelle d'une durée de plus de deux ans dans

ce pays des Balkans. La transparence nécessaire à

l'activité même de la recherche et le récit de ce

cheminement me semblent être deux éléments à

développer, pour permettre au lecteur de saisir pleinement quelle

ampleur ce travail a pu prendre. Les questionnements retenus dans ce travail

ainsi que le champ d'étude concerné seront ensuite

présentés, avant d'entrer dans le corps de cette étude

reposant sur une contextualisation de l'enseignement - apprentissage du

français en Albanie, pour une meilleure définition de la

promotion et la diffusion de la langue et de la culture françaises.

Mon premier contact avec ce pays a eu lieu en 2011, et tout

à fait par hasard, puisque l'histoire commence quelques centaines de

kilomètres plus loin. A mi-parcours de mon année de Master 1 en

DFLE à Paris III, je me sentais armée d'outils didactiques

sérieux, mais leur application et leur utilisation me paraissaient

beaucoup plus incertaines. La campagne des stages longs MAE venait de s'ouvrir.

Familière du Moyen-Orient pour y être née et y avoir

1Désignation relativement courante dans des

ouvrages d'épistémologie et de méthodologie que j'ai

consultés, à titre d'exemple : L'entretien

compréhensif de Kaufmann (2011, 3° éd.)

18

grandi jusqu'à l'âge de dix ans, mes choix

s'étaient portés sur la Jordanie, et Barhein, dans la

péninsule arabe et c'est la base militaire d'Amman, capitale de la

Jordanie, qui accepte de me recevoir après étude de ma

candidature.

Cependant, mon maître de stage sur place me contacte

quelques semaines plus tard, pour m'annoncer que je ne pouvais pas être

reçue, ils auraient préféré avoir un stagiaire

homme (pour des raisons clairement transmises). Il ne me restait alors plus

qu'à choisir parmi les stages vacants. Les destinations qui

étaient encore proposées m'étaient toutes presque

inconnues, mais l'Albanie a retenu mon attention, car elle est située

dans une région géographique que je connaissais un peu mieux, par

les voyages que j'avais eu l'occasion d'y effectuer auparavant. Après

quelques échanges avec le CNOUS, je deviens la prochaine stagiaire MAE

à Elbasan, ville de province proche de la capitale du pays, Tirana. Je

suis partie dans ce pays sans rien n'en savoir, lestée par les

idées reçues qualifiant l'Albanie, dont on m'avait

affligée avant mon départ : trafic de drogues, prostitution,

mafia sont quelques-uns de ses domaines d'action (mé)connus. Je refusais

de m'accorder à croire aveuglément les idées qui

circulaient autour de la réputation des Albanais, mais je pressentais

toutefois que ça serait probablement plus compliqué de trouver

ses aises dans un contexte qui était vraisemblablement instable. La

Jordanie se serait inscrite dans un projet en accord avec mes aspirations

professionnelles de l'époque, alors que j'étais pourvue de

notions en arabe après avoir étudié cette langue pendant

mes premières années de scolarité, puis à nouveau

lors de mon assistanat de français aux Etats-Unis. De plus, je me

sentais proche de cette culture qui avait bercé mon enfance.

C'est finalement un coup du sort qui m'a emmenée dans

un autre pays, dont je pense maintenant qu'il est difficile d'en savoir quelque

chose tant que l'on ne l'a pas appréhendé, à ce que les

officiels albanais du tourisme ont appelé « le dernier secret

d'Europe ». Puis j'y suis restée une deuxième année,

en demandant le renouvellement de ma convention de stage, dans la même

ville. Mon adaptation avait été acquise au prix de larges efforts

d'intégration, je trouvais incongru de partir alors que je

commençais seulement à comprendre les rouages de ma situation en

Albanie, Pourquoi semble-t-il si difficile de percer le fonctionnement de son

contexte de stage et plus largement, de la société albanaise ? La

réponse pourrait se situer à l'intérieur même de

celle-ci. Albert Doja, anthropologue albanais reconnu pour ses recherches vis

à vis de la construction culturelle de la personne en Albanie, relate la

difficulté voire l'impossibilité pour l'individu albanais de

s'extraire du cercle familial tant la force de la

19

domination du chef de famille sur son foyer2

endigue toute initiative personnelle (2000). Les recherches de Doja se

concentrent sur les familles du Nord de l'Albanie, mais il précise que

ce phénomène peut également être observable dans les

régions rurales du reste du pays. On trouve ici une piste de

réponse, qui permettrait de s'orienter vis à vis de la

difficulté pour l'individu étranger à accéder

à ce qui anime profondément les Albanais, ici dans leur

rôle d'étudiant, à leurs motivations et leurs

représentations.

Les connaissances que j'ai acquises au fil de mes

études en FLE ne m'autoriseront pas à traiter d'un sujet portant

sur les principes de la construction de l'individu, ou encore moins de la

juger, cette thématique étant plus proche d'études

psychanalytiques que didactiques, bien qu'on m'ait souvent fait la remarque que

j'étais à cheval entre les deux. Cependant, il s'agit bien de

l'individu qui sort de ce cadre familial auquel l'enseignant a affaire dans sa

pratique professionnelle. Il me semble que c'est se placer des oeillères

que d'isoler l'individu sans prendre en compte le contexte dans lequel il

évolue ni les conditions dans lesquelles il est reçu pour

recevoir des connaissances, d'ordres linguistique et langagière en ce

qui nous concerne et ayant à trait à la formation identitaire, la

didactique ayant des allures d'intervention sociale (selon Beacco 2011 : 35),

la justification théorique de ce travail reprendra les concepts auxquels

j'ai associé mon étude. Accéder aux motivations, aux

représentations, au contexte social et par extension, historique, des

Albanais a mobilisé la plus grande partie de mon attention et de mon

énergie. Plus j'avançais, et plus je réalisais que le

problème ne se situait pas uniquement au niveau micro, celui de mes

apprenants et de leur contexte de vie, mais également dans les strates

d'action supérieures, et parfois dans des sphères qui ne

dépendent pas de l'action ou de la volonté des individus

d'aujourd'hui. J'avais le sentiment de devoir résoudre un nombre

toujours plus grand de situations souvent complexes, avant d'être en

mesure de faire ce qui m'avait amenée en Albanie : enseigner et

promouvoir ma langue maternelle et sa culture affiliée à un

public étranger. Outre la remise en question que j'effectuais

vis-à-vis de mes techniques d'enseignement, à mon agir

professoral et à mon utilisation des méthodes imposées, la

question prégnante qui s'est imposée à ma conscience

d'enseignante mais aussi de coordinatrice d'activités culturelles peut

se formuler de cette manière : de quoi s'agit-il lorsqu'on

s'intéresse au contexte d'enseignement - apprentissage du FLE en Albanie

? Ces questions remplaçaient irrésistiblement celles qui devaient

orienter ma conduite didactique, pas tellement par choix, mais parce que mon

rôle d'enseignante et ma place de native en contexte étranger

révélaient des problématiques dépendantes de la

didactique, mais qu'il fallait éclaircir avant de pouvoir faire ce qu'on

attendait de moi. Cette

2 Sa traduction en albanais « vatër »

relate mieux la force du noeud familial dans la société

albanaise.

20

question que je formule reprend les questionnements

lancés par les acteurs locaux de la promotion et de la diffusion du

français en Albanie, et ils n'ont pas toujours de réponse, ou pas

toujours celle qu'ils voudraient bien pouvoir formuler. Nous verrons à

l'issu de ce document s'il est possible que nous en formulions une.

Dans la construction d'un objet scientifique clair et concis,

le problème réside en ce que c'est une question dont la

réponse dépend parfois de diverses disciplines. De plus, lorsque

l'on fait face à un contexte pratiquement inconnu des cercles

intellectuels et scientifiques français ou étrangers, l'apprenti

chercheur a l'impression de devoir tout faire tout seul et la quasi inexistence

de sources et la question de leur viabilité rendent le chemin plus

compliqué, mais tout aussi passionnant. On peut vite se perdre dans des

considérations soit trop larges, soit trop précises qui

pourraient vite biaiser l'analyse faite à partir d'un problème

donné, c'est du moins ce que ma difficulté à réunir

une bibliographie concernant l'enseignement - apprentissage des langues

étrangères en Albanie a pu provoquer parfois. Cette absence

d'informations générales vis à vis du contexte albanais,

excepté le rapport de l'OCDE intitulé « Examen des

politiques nationales d'éducation d'Europe du Sud-Est » (2003,

basé sur des données datant de 19983), peut vite

amener l'apprenti chercheur à se perdre dans une masse d'informations

qui paraît pourtant nécessaire à une bonne

compréhension de cette problématique.

La première partie de l'introduction aura permis de

partager avec le lecteur les raisons pour lesquelles j'ai décidé

de m'intéresser à l'Albanie. Il s'agit également de savoir

se positionner en tant que producteur et scripteur d'une réflexion

personnelle argumentée. Voyons à présent l'objectif de

l'élaboration de ce travail qui prend la forme d'une contextualisation

du champ de l'enseignement / apprentissage du français en Albanie, mis

en relation avec la promotion et la diffusion de la langue et de la culture

françaises. J'ai conscience que je réunis dans cette étude

deux champs disciplinaires porteurs de problématiques bien distinctes,

mais qui se sont révélés interdépendants dans mon

approche professionnelle et c'est entre ces deux rôles que j'ai

incarnés en Albanie, que se situe ma problématique.

Afin de replacer ce travail dans une perspective plus large

de partage des connaissances et des savoirs, un bref rappel des travaux

menés par des spécialistes en didactique en rapport avec mon

travail sera effectué. Ces articles m'ont également aidée

à

3Soit un an après la fin de la guerre civile

qui a profondément affaibli l'Albanie (suite à l'effondrement de

pyramides financières fomentées par le gouvernement de

l'époque).

21

orienter l'étude que j'ai moi-même

effectuée. J'ai pu constater que peu d'études relatives à

l'enseignement - apprentissage du français avaient été

effectuées en Albanie. Beaucoup moins concernent la situation actuelle

et l'avenir de la diffusion de la langue et de la culture françaises

dans ce pays. Un thème assez récurrent a d'ailleurs

été traité : il s'agit de l'application du CECR dans les

programmes et dans les pratiques d'enseignement, cher aux officiels albanais de

l'enseignement et de l'éducation, en partie pour la raison suivante :

celle de pouvoir un jour intégrer l'Union Européenne, l'Albanie

ayant obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE en

juin 2014, après avoir répétitivement déposé

des dossiers d'étude de candidature. En ce qui concerne le domaine de

l'enseignement, le gouvernement albanais a premièrement classé le

développement de ce domaine dans ses priorités budgétaires

(Service économique régional Danube-Balkans, 2013 : 2). Ensuite,

le Ministère de l'Education et des Sports albanais (désormais

MASH) a déjà effectué un certain nombre de réformes

relatives aux programmes et au rôle que l'école joue en tant

qu'institution, en particulier pour dépolitiser l'enseignement

après la chute du communisme. Cependant, la révision des

curricula éducatifs et universitaires dans une visée d'alignement

au CECR (Haloçi, 2008 et 2011) semble poindre comme une

nécessité de premier ordre, d'après ces auteurs, tant dans

la nécessité de proposer des formations diplomantes

alignées sur les standards européens (Dh. Hoxha, 2009) que dans

la volonté de promulguer une éducation ouverte visant à

développer les compétences plurilingues (Vishkurti, 2012) et

interculturelles des apprenants et des enseignants albanais (Dh. Hoxha, 2008

& 2011). Un autre thème bien moins prolifique est celui de la

situation de la Francophonie en Albanie, nous citerons alors Andromaqi

Haloçi dans sa communication à la XXIIIème Biennale de la

langue française (2009), et Silvana Vishkurti dans une autre

communication dans un colloque international à Sofia intitulé

« Le français de demain : enjeux éducatifs et professionnels

» (2010), cependant, nous tenterons de dire dans cette étude que

ces deux thèmes de ce qui est vu comme une amélioration de

l'enseignement et son caractère politique sont interdépendants et

nous verrons en quoi il peut être nécessaire que cela soit pris en

compte par les acteurs locaux de l'enseignement du français. Saluons

également au passage l'initiative et la contribution largement reconnus

de Barbara Ben-Nacer et de Julie Favre pour avoir consacré leurs

mémoires de Master DFLE à l'Albanie. La première a

traité des représentations du français dans la

société albanaise et de l'impact que cela peut avoir sur

l'enseignement de la langue, tandis que la deuxième aurait traité

de l'agir professoral d'enseignants albanais et plus particulièrement de

l'impact de techniques d'enseignement recommandées sous le régime

communiste sur les publics apprenants d'aujourd'hui4.

4J'adresse par ailleurs mes plus sincères

remerciements à Barbara qui aura accepté de me laisser

consulter

22

A l'heure où l'acquisition de compétences

plurilingues semble être décrite entre autre, comme une

nécessité pour mieux développer son esprit et la

potentialité des échanges entre les individus (Moore et al.,

2002), veine dans laquelle ce travail s'inscrit, on déplore

simultanément le fait que la francophonie en Albanie soit victime d'un

manque d'intérêt flagrant et grandissant. Afin d'endiguer ce

phénomène, les départements de français des

universités albanaises autant que les sections bilingues de

l'enseignement secondaire et les organismes privés (Alliances

Françaises et associations) se voient devoir simultanément axer

leurs efforts sur l'image qui véhicule autour de la langue et de la

culture françaises, autant que de parvenir à intéresser

les apprenants qui se trouvent à étudier le français,

malheureusement et trop souvent par hasard. Tiraillés entre deux combats

essentiels pour la survie de la présence du français en Albanie ,

cela fait beaucoup de travail pour les seuls individus concernés qui

sont dans la majeure partie des cas, enseignants de la langue française

dans une école publique, ainsi qu'agents promoteurs de la langue et de

la culture française. Alors que les acteurs locaux de la promotion et de

la diffusion de la langue et de la culture française soulignent

l'importance du CECR et son application dans le système éducatif

albanais, il m'a semblé qu'il manquait une base informative qui

permettrait de se constituer un certain nombre de repères, si l'on

s'intéresse au contexte auquel j'ai eu affaire ces deux dernières

années, de la même manière qu'il semble y avoir une

distance entre les actes didactiques, leur répercussion sur les acteurs

concernés, les besoins et la volonté de ces mêmes acteurs,

ce que nous verrons globalement ici. Soucieuse de vouloir joindre mon

expérience personnelle aux connaissances mises à disposition par

les enseignants chercheurs que j'ai cités ci-dessus, j'espère

humblement pouvoir apporter un éclairage particulier et une modeste

contribution quant à la réflexion portée aux politiques

linguistiques et éducatives albanaises et aux changements à

opérer dans l'enseignement - apprentissage des langues

étrangères.

Appuyé de notions conceptuelles constructivistes et

d'une approche qualitative de mon terrain d'étude, ce travail proposera

une analyse des politiques engagées vis-à-vis de la situation du

français en Albanie, centré sur le milieu universitaire albanais.

Je m'interrogerai dans ce travail sur les intentions, les enjeux et les

modalités qui animent le monde albanais de l'enseignement-apprentissage

des langues étrangères et puis plus particulièrement du

français à travers ces questions :

- Quelle est la place du français dans la

société et dans l'enseignement supérieur en

Albanie ?

Cette place a-t-elle évoluée, autrement dit : quelle est

l'histoire de cette place

son mémoire. Malgré mes demandes

répétées pour consulter le travail de Mme Favre, je serai

restée sans réponse.

23

accordée au français ?

- Quelles sont les représentations des acteurs de

l'enseignement - apprentissage du

français sur leurs pratiques et sur

leur rôle de promoteur de la langue française ?

- Dans quelle mesure la contextualisation de l'enseignement -

apprentissage peut-elle

répondre aux besoins d'une meilleure

promotion de la langue française dans le système éducatif

albanais ?

Ce sont autant de questionnements auxquels je

répondrai à partir d'outils propres à la

sociolinguistique, à la didactique, contribuant à une

volonté de mettre en place une étude glottopolitique de la

situation de promotion et de diffusion d'une langue et d'une culture

étrangères, sous l'angle des rapports contextualisés entre

langue et éducation, dans un travail qui comportera trois parties. La

première partie portera sur la conceptualisation de l'objet

d'étude autant que sur les soubassements méthodologiques et

épistémologiques appropriés à ce sujet. La seconde

partie présentera des éléments de contextualisation de

l'histoire de l'Albanie, des Albanais et de l'institution éducative

albanaise permettant d'identifier le rapport des locuteurs albanais à

l'Ecole et à l'Université. La troisième partie

s'intéressera plus particulièrement à l'adaptation des

locuteurs susmentionnés aux changements des politiques linguistiques et

éducatives. Pour cela, l'histoire puis l'état actuel des

relations franco-albanaises sera traité. Puis, un panorama de la place

des langues étrangères et du français, dans l'enseignement

supérieur albanais sera élaboré. L'objectif de la

quatrième partie est finalement de présenter les interventions

des acteurs et des institutions concernées par l'enseignement et la

promotion de la langue française, et dans quelle mesure elles

s'inscrivent dans la volonté qu'ils expriment de procéder

à un changement dans les conceptions du français, de sa culture,

autant que d'inscrire la volonté de ces changements dans un cadre

d'action qui dépasse la seule action didactique dont ils ont

déjà la charge. Cette partie permettra également

d'identifier en quoi les locuteurs albanais se trouvent à un croisement

de leurs pratiques sociales et éducatives, où se forgent leurs

rapports idéologiques et identitaires vis à vis de la langue

étrangère (LE) appréhendée. C'est également

dans cette partie que sera proposée l'analyse de l'enquête

effectuée auprès du public universitaire albanais, pour

déboucher sur une ouverture des perspectives pour une meilleure

promotion de la langue française.

Placée sous la volonté de contextualiser ce

rapport entre langue, éducation et promotion linguistique en Albanie,

cette étude a l'ambition d'éclairer les fondements même de

notre contexte, autant que de proposer des pistes de réflexion vis

à vis du contexte

24

d'enseignement - apprentissage du français en Albanie,

indissociable de celui de la promotion de cette langue. L'étude de ces

deux domaines en interaction, permettrait modestement de donner une meilleure

connaissance du contexte albanais autant qu'elle pourrait participer à

un éclairage particulier vis à vis de la diffusion de la langue

française.

CHAPITRE 1 : Approches notionnelles et

soubassements conceptuels : pour une contextualisation de la

pensée

25

« Pour un esprit scientifique,

toute connaissance est une réponse à

une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance

scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit.

»

Gaston Bachelard

26

Introduction

Cette première partie s'attardera

nécessairement à ce qui a constitué mes premiers pas sur

le chemin de la réflexion. L'idée de ce mémoire n'est pas

de présenter un panorama exhaustif de la problématique de

l'enseignement-apprentissage du français en Albanie car le traitement

complet de cette problématique ne trouverait pas sa place dans un

mémoire d'une telle ampleur, en particulier à cause de la

variabilité contextuelle de chaque ville. Je précise ainsi

dès le début que je tente ici d'établir une base de

compréhension de ce que cette problématique sous-tend, et ainsi

de contribuer à une réflexion qui occupe depuis quelques temps

les réflexions des cercles de l'enseignement et de la promotion

linguistique en Albanie. Cependant, je reprendrai ici Reuter (2008 [1995])

quand il définit l'approche à adopter dans une démarche de

recherche en didactique : penser à tout en même temps fait de

l'objet d'étude de la DDL un possible complexe mais

presque incontournable, ce qui me semble particulièrement

caractériser notre contexte5. En optant pour une approche

employant un croisement de concepts propres à la sociodidactique,

domaine que je présenterai dans dans cette première partie, je

présenterai ici le chemin emprunté qui aura permis de parvenir

à l'élaboration de cette étude, ainsi que ce qui m'a

amené à opter pour cette approche.

Débuter par isoler les notions qui me semblaient les

plus opératoires dans la définition du contexte albanais m'est

apparu comme une base relative, car on peut difficilement isoler les objets

d'études les uns des autres et de les compartimenter en disciplines

distinctes et indépendantes (Ricoeur, 1977 : 126). Cependant, cette base

aura été nécessaire car cela m'aura permis d'identifier

les problématiques sous-jacentes à la thématique que je

souhaite développer ici. Je procèderai donc à la mise en

lumière des définitions opératoires que j'ai

sélectionnées puis à une nécessaire mise en

relation de ces définitions afin de constituer la charpente

théorique de ma réflexion. Il s'agira donc de rendre compte dans

un premier temps des notions et des concepts propres à la langue avant

de les réintégrer dans notre cadre d'étude à savoir

: la didactique des langues (DDL), en regardant ce qui est fait de la langue,

du

5 «[...]la didactique du français doit

(peut) penser la complexité, en tenant compte d'un côté de

l'impossibilité constitutive de la recherche (ou, plus exactement, de

chaque recherche) de tout penser en même temps et sous tous les angles ou

d'entériner ce qui n'est guère qu'un point de départ : la

complexité de l'objet réel; en tenant compte de l'autre

côté de sa spécificité et du fait qu'elle traite des

relations entre des objets et des sujets, indissociablement cognitifs,

affectifs, sociaux, culturels...[...] Cela signifie que la position de

principe, dans notre champ, me paraît plutôt consister en la

volonté de construire les conditions de possibilité pour penser

le complexe plutôt qu'en l'affirmation préalable d'une

impossibilité qui risque de nous `renvoyer` (de nous enfermer) dans

telle ou telle discipline de référence ou, du moins, dans tel ou

tel courant de celle-ci qui, en terme de paradigme, tend à

éliminer la pensée du complexe» (REUTER, 2008 [1995] :

215-216)

27

point de vue idéologique puis didactique dans le cadre

de l'école. Dans la mesure où le terme de sociodidactique ne

semble pas encore provoquer de réel consensus, le choix conscient aura

été opéré de répartir les deux objets

d'intérêt principaux en deux parties distinctes, avant qu'elles ne

se retrouvent dans la troisième partie où il s'agira de

présenter les enjeux et les limites de l'approche employée.

I/ De notre intérêt : la langue en action

1.1. Langue(s), locuteurs et société :

l'utilité de la sociolinguistique

L'étude de la langue en tant que système s'est

longtemps trouvée sous la coupe des spécialistes de la

linguistique, portés par les travaux de Ferdinand de Saussure,

considéré comme le père fondateur de la linguistique

moderne. C'est tard dans le XXème siècle que la langue n'est plus

considérée comme un système isolé. L'attention est

tournée vers ses usages et son évolution, directement

reliés et dépendants du contexte dans laquelle la langue existe.

Les travaux de Labov (1976) permettent d'envisager l'objet langue d'une

manière nouvelle, étudiant « la structure et

l'évolution de la langue (...), mais

considérées au sein du contexte social formé par la

communauté linguistique », conférant à

la langue un caractère dynamique, complexe et surtout une fonction

sociale. Nous rappellerons, par honnêteté intellectuelle,

l'influence du contexte sur la structure systémique de la langue, mais

ce regard ne sera pas retenu dans notre étude dans la mesure où

nous nous intéressons aux facteurs contextuels ayant une influence sur

les pratiques et la formation des représentations d'un groupe de

locuteurs étudié émises à l'égard de l'objet

langue, sans que cette volonté ne retire aucunement

l'intérêt de cet autre genre d'études

sociolinguistiques.

Au niveau macro, la langue est, à travers son

utilisation, observée par les sociolinguistes, pour ce qu'elle permet de

faire et de produire chez les individus, dans leur rôle social. Du

rôle social de la langue, Klinkenberg nous propose que la langue soit un

« soubassement des identités collectives et le ciment du groupe

» (2001: 27), ce qui nous confirme que la langue ne doit pas seulement

être vue comme une construction systémique mais qu'elle a

également une fonction dans l'organisation sociale : celle de

concrétiser les identités et d'avoir le potentiel de les

solidariser.

À ce titre, Patrick Charaudeau (2006) décrit

les fonctions du langage en contexte dans un rapport sur les modalités

d'analyse de la construction de l'identité et de la construction sociale

et culturelle d'un individu. Ces fonctions sont celles de la socialisation, de

la pensée et

28

des valeurs. Dans cette étude, nous nous

intéresserons justement à la troisième dimension selon

laquelle le langage concrétise les valeurs portées par un peuple

et par les individus à travers une langue choisie : « dans la

mesure où les valeurs ont besoin d'être parlées pour

exister et que, ce faisant, les actes de langage qui en sont les porteurs sont

ce qui donne sens à nos actes » (ibid. :

§2). Moscovici (1961) intègre justement les valeurs

développées par un peuple, dans le système de

représentations sociales qui soutient le ciment de la

société.

1.2. Langue et

représentations

Nous accorderons la définition voulue à

l'identification d'une des notions utilisées dans ce travail, à

savoir : qu'est-ce qu'une représentation ? En psychologie sociale,

(autant que dans d'autres disciplines telle que la psychanalyse), Jodelet (1989

in Boyer 1990 : 102) dit qu'une représentation est « une forme de

connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une

visée pratique et concourant à la construction d'une

réalité commune à un ensemble social ». Le traitement

de l'expérience sociale des individus par le langage offre donc un monde

que les sociolinguistes décodent dans le but de comprendre autant ce qui

est fait de la langue, que ce qu'elle véhicule en termes de symboles et

de valeurs.

Jodelet (ibid., 102) précise

à ce titre qu'une représentation est aussi : « une forme de

savoir pratique reliant un sujet à un objet ». La notion

d'idéologie peut toutefois venir influencer la formation de ces «

savoirs pratiques » par une orientation qui conviendrait à

l'État sur le pouvoir qu'il possède sur la nation, comme le dit

Moliner (in Roussiau & Bonardi 2001 : 194) : « tout système

idéologique étant régulé par des fonctionnements

institutionnels parfois rigides prescrit ou interdit, et en tous cas

sélectionne, l'intégration de bon nombre d'informations ».

Cette citation s'applique parfaitement à l'orientation politique

marxiste-léniniste de la deuxième moitié du XXème

siècle en Albanie, ce qui révèle l'idée selon

laquelle la politique communiste aura fait le tri dans les idées

véhiculées, pour ne garder que ce qui est conforme à

l'idéologie politique en place. Vingt années après la

chute du régime, peut-on encore dire que l'idéologie a un impact

sur les représentations sociales ? En théorie oui, si l'on

décide de regarder son terrain d'études en diachronie, bien que

le pluralisme politique ait a priori adouci cette

ex-uniformité psychologique et culturelle (plusieurs idéologies,

naissance de représentations différenciées ?). Nous ferons

ici référence à une théorie qui nous paraît

utile dans cette réflexion à savoir que les

représentations se construisent à partir des idéologies en

circulation (en référence aux travaux de Guenier, 1997). Cette

conception de la langue fait particulièrement écho à notre

contexte, ou plutôt à son passé, dans la mesure où

l'Albanie

29

communiste de 1944 à 1991 a imposé une

conception de la langue idéologiquement et politiquement

orientée, forgeant les représentations identitaires et

linguistiques des Albanais en faveur de ce que Boyer appelle le nationalisme

linguistique : « l'idéologie nationaliste, comme articulation de

représentations, opère une sélection et une

hiérarchisation à partir d'un ensemble de repères

identitaires » (Boyer, 2012 : 4).

Les politiques linguistiques passées auraient alors

affronté la gestion par les locuteurs de leurs pratiques linguistiques,

au profit de la construction identitaire et nationale de ce peuple. La langue

au profit de la nation et par extension de l'État (dans notre contexte)

aura certes permis de faire un grand nombre de découvertes scientifiques

et historiques vis-à-vis du patrimoine et de l'histoire du peuple de ce

pays ; cependant, cela aura également permis d'asseoir la politique

communiste d'Enver Hoxha (Jandot, 2000 : 40). La langue maternelle aura ainsi

occupé une place centrale autodéterminée, tandis que les

langues étrangères (et le rapport à

l'altérité engendré par le contact de locuteurs à

des codes linguistiques « étrangers », décliné

plus loin dans ce travail) n'auront été promulguées que

pour servir le régime politique : « l'idéologie

marxiste-léniniste du parti doit parcourir comme un fil rouge tout le

processus didactique et éducatif de l'école » (Alia, 1988 :

173).

Relier ici le niveau micro de l'observation des pratiques

linguistiques et les représentations qui y sont attachées, au

niveau macro, échelle institutionnelle des décisions et de la

politique permet de se rattacher à la conception de Calvet (2013) quand

il défend la séparation de ces deux niveaux de vie et d'action.

Les représentations sociales sont finalement intéressantes

à observer quand elles sont remises dans leur contexte d'ancrage et

d'objectivisation, à savoir quelles modalités permettent aux

représentations sociales nées dans une dynamique

communicationnelle, de trouver le ciment nécessaire à leur

signification, leur compréhension et leur sédimentation.

Autrement dit, quels facteurs influencent dans notre contexte la naissance et

le partage des représentations à l'égard de la langue

française ? On pourra rappeler ici De Robillard qui précise que :

« un être ne construit pas des représentations concernant ce

qui l'indiffère » (2011 : 24), l'appropriation de

l'expérience empirique par un individu provoquant par conséquent

la naissance de formes détentrices de sens et ré-exploitables

quand acceptées par d'autres. Maurer (2011) attire

particulièrement l'attention sur les représentations

sociales ordinaires, qui sont un tissu de croyances

collectivement partagées en ce qu'elles constituent le matériel

empirique d'une communauté donnée. Ces représentations ont

leur importance en ce qu'elles sont des témoins de la façon dont

les individus vivent leur « univers ». L'étude de ces

représentations permet au chercheur et dans notre cas, de trouver un

ciment à l'élaboration de sa compréhension d'un monde dont

il a une

30

expérience. Cependant, et particulièrement quand

on en vient à l'étude des représentations portées

par un groupe d'individus à l'égard d'un objet circonscrit, les

consciences se raidissent, car les représentations ne sont pas

directement observables, mais relatées à travers le discours et

les attitudes des individus interrogés (Moscovici, 1976 ; Abric, 1994).

Il revient alors au chercheur de savoir situer l'usage qu'il fait des

représentations et de les situer en contexte.

Qu'en est-il aujourd'hui alors que l'Albanie tente de

démocratiser ses manoeuvres pour s'adapter aux standards de l'Union

Européenne ? Quelle est la place accordée aux langues

étrangères maintenant qu'elles ont libre droit de circulation en

Albanie ? Quel est le statut accordé à la langue française

par ses apprenants en contexte universitaire ? Dans le choix qui a

été fait dans ce travail de mieux comprendre la situation

linguistique de cette langue en Albanie, nous accorderons un regard sur cet

élément de la vie des locuteurs observés. C'est ainsi la

place qui sera accordée aux représentations vis-à-vis de

la langue française dans cette étude, et nous tenterons de

vérifier à l'issu de celle-ci qu'elles peuvent être

expliquées à travers les valeurs qui appuient le peuple albanais

dans leurs relations à la société de leur temps.

1.3. Identité et altérité : de

l'expérience des langues et de leur appréhension

Nous pourrions commencer par nous interroger sur

l'appellation en albanais concernant la première langue acquise par un

individu, formant sa capacité au langage, qui est étudié

pour le cas albanais par Rrokaj (2014) sur l'analyse des catalyseurs du

message, donnant un très bon aperçu de ce qui caractérise

les conditions dans lesquelles la communication s'effectue en albanais et

surtout, ce qui la motive6. Deux variantes existent en albanais,

l'une appartenant à un registre plus littéraire tandis que

l'autre est plus courante. La « gjuhë amëtare » mentionne

la langue appartenant à l'indigène, au natif, à celui qui

est originaire d'un pays ou d'une région. La deuxième variante

propose un sens qui peut affilier à la mère, « gjuhë e

nënës » : littéralement la langue de la mère, qui

est par ailleurs plus couramment usitée que la première

appellation. Je laisserai ici une place au débat qui est né de ma

demande d'informations auprès de mes différents interlocuteurs

qui m'auront précisé que « amëtar » et « e

nënës » avaient le même sens, même après que

j'ai essayé de leur présenter la différence dans

l'affiliation accordée : l'une étant celle au sol, tandis que la

deuxième fait référence à la mère.

L'affiliation à la mère et celle à la terre sont-elles

concordantes pour les

6 Il serait intéressant d'observer les

échanges en LE par les albanophones au regard de l'ethnographie de la

communication.

31

Albanais ? Je laisse cette appréciation à des

spécialistes en sémiologie qui pourront pousser cette

étude, mais la remarque reste frappante, et nous nous

intéresserons en chapitre 2.

De l'autre côté, l'appellation accordée

à une « langue étrangère » se traduit par «

gjuhë e huaj » qui ne traduit pas autant le caractère

extérieur que l'adjectif « jashtë » paradoxalement

accordé à ce qui est extérieur à un système

donné, nous donnerons à titre d'exemple : un enseignant vacataire

est qualifié de « jashtëm », extérieur

(ou plus rarement de « përkohshëm »,

temporaire). Alors que la langue française

(pour se concentrer sur cette langue) n'utilise qu'un seul qualificatif pour

définir ce qui est extérieur à un peuple ou une nation, la

langue albanaise en propose deux. L'étranger ou le caractère

étranger d'une personne et de sa langue semblent donc avoir un statut

particulier dans la désignation faite ici en langue albanaise, qui pour

le cas du Nord du pays rejoignent cette règle coutumière

où il est condamné de fermer sa porte à l'ami et à

l'étranger (en référence au Kanun de Dukagjin, code de

lois coutumières à l'oeuvre dans le Nord). Ce n'est pas sans

rappeler que la langue albanaise a elle-même un statut particulier dans

les écoles et dans l'histoire de cette langue. Ainsi, une étude

vis-à-vis du rapport de l'Albanie et des Albanais aux étrangers

permettrait de mieux comprendre le sentiment d'appartenance ethnique, plus que

« nationaliste », et viserait à s'interroger quant à ce

rapport particulier entretenu par les Albanais avec ce qui se situe

au-delà de leurs frontières, ce qui sera effectué en

chapitre 2.

Cette distinction entre langues premièrement et

secondairement acquises reste pertinente dans notre étude dans la mesure

où un apprenant partira de ses acquis linguistiques premiers ou

précédents avant d'aborder une langue étrangère

nouvelle. À travers l'appréhension d'une langue

étrangère, l'apprenant est dans l'expérience de

l'altérité :

« Accéder au `sens étranger' (Besse, 2000)

revient sans doute, à admettre que l'autre / les autres langue(s)

comporte(nt) toujours une part de différence, à laquelle on ne

peut totalement accéder ; ce qui se traduirait alors, d'abord, par une

prise de conscience des conséquences profondes de

l'altérité et de l'irréductibilité de la part

incompréhensible (parfois minime certes, mais toujours présente)

de l'autre et de sa parole ». (Castellotti, 2011 : 130)

Finalement, un code linguistique nouveau, qui va de pair avec

son appréhension et son assimilation dans notre étude, n'occupe

pas une place statique quand on sait « qu'une langue cesse d'être

étrangère au fur et à mesure qu'on avance dans son

apprentissage ! » (Dabène 1990 : 15). De nombreuses études

en didactique et en sciences humaines et sociales (SHS) se concentrent sur la

place accordée à une langue et à son apprentissage dans la

construction identitaire d'un individu plurilingue. Cet aspect bien que

très intéressant à étudier en Albanie par le

rapport unique de ce peuple à l'étranger et à l'Autre sera

survolé à regret dans ce

32

travail et je pense sincèrement que c'est un

thème difficile à aborder de l'extérieur en particulier

quand elle est menée par un sujet étranger à un contexte

donné (que la présence du chercheur soit participante ou non).

Cependant et dans notre contexte où le choix des langues

étrangères proposées dans les écoles de tous

niveaux scolaires est malheureusement obscur et incertain, l'expérience

de l'altérité se trouve lourdement lestée d'a

priori et ceci, avant même que l'apprenant n'ait pu se

forger sa propre expérience, ce que nous verrons à l'issu de

cette étude.

Les biographies langagières de chacun conduisent

à une définition bien personnelle de la façon dont chacune

des deux sont vécues. Cependant, la question de la place de la langue

maternelle sur laquelle un apprenant en LE se reposera plus naturellement pour

construire son expérience d'un code linguistique nouveau est importante

à prendre en compte. Les deux entités linguistiques qui nous

intéressent (LM et LE) ne devraient pas se faire face, comme le

proposent Porcher (2012 : 131), ou Moore qui précise à travers

les mots de Hickel l'idée suivante :

« La notion de langue maternelle commence à

être remise en question pour son inadéquation à s'adapter

à la description des pratiques plurilingues dans les situations de

contacts de langue. En contexte plurilingue en effet, il devient hasardeux de

réussir à identifier ou à caractériser la langue

maternelle des individus, sans enfermer la compétence des locuteurs dans

des catégories préconstruites et étanches, qui ne peuvent

rendre compte de la dynamique et de la fluidité discursive des passages

entre les langues » (Hickel, 2007, §14).

Les langues, comme la sociolinguistique le stipule, vivent en

contact et isoler une langue ne serait pas pertinent pour la raison où

cela ne correspondrait pas à la réalité. Les

sociétés d'aujourd'hui et l'accès à l'information,

et à ce qui dépasse ses frontières (individuelles ou

collectives) s'effaçant de plus en plus, il en irait de même avec

les langues, qui s'influenceraient mutuellement. Ce postulat devra être

vérifié. À nouveau, l'objet langue n'étant pas un

système isolé de son temps et de son contexte, il serait attendu

qu'elle évolue au gré de ces deux facteurs essentiels à

prendre en compte : le temps et l'espace dans lesquels elle existe, à

travers, de manière presque évidente, les locuteurs qui rendent

l'existence à cette langue.

Ce n'est pas sans rappeler que l'on m'avait initialement

orientée vers une étude des représentations des Albanais

vis-à-vis de leur langue maternelle. Cependant, mes lacunes en

compréhension de cette langue m'auront empêchée de pouvoir

aisément suivre cette voie et de l'approfondir bien qu'une introduction

à cet aspect des représentations linguistiques des Albanais sera

abordée. Ce ne sera pas sans mentionner, toutefois, l'importance de

la

33

considération de la langue maternelle dans

l'étude des représentations portées à

l'égard d'une langue étrangère. Cette étude serait

par ailleurs très intéressante si l'on considère que la

langue albanaise n'a obtenu droit de cité dans les écoles

qu'à la toute fin du XIXème siècle. Qu'en est-il cent ans

plus tard ? À ce propos, la linguiste Fatime Neziroski exprime dans un

de ses articles que : « La langue est, après l'échec des

armes7, au coeur de la lutte pour l'affirmation de l'identité

nationale (...). En l'absence d'un État, elle contribue largement

à forger l'unité de la nation albanaise » (2009).

II/ De notre domaine d'études : la place

de la langue en contexte social et institutionnel

2.1. Société et

éducation

L'Université étant le terrain d'études

qui m'aura été donné d'expérimenter en grande

majorité, une importance sera accordée au rôle joué

par cette institution sociale, en fonction de regards variant en niveaux

d'analyse : du point de vue symbolique et historique, en tentant de relier ces

deux points de vue à la société albanaise d'hier et

d'aujourd'hui. A l'heure où l'on examine le choix que l'on porte vers

telle ou telle formation universitaire en fonction des possibilités

professionnelles de demain, on ne peut pas exclure que la définition de

l'Université selon son rôle dans la société pourrait

apporter un éclairage certain sur notre contexte. Par ailleurs,

certaines théories des sciences de l'éducation stipulent que

l'éducation et la politique sont deux domaines relatifs à la vie

sociale qui sont indissociables par leur grande dépendance l'un de

l'autre (Gelpi, 1985 : 164), ce qui permettra à notre étude de

trouver une part de sa consistance et particulièrement dans le sens

où « l'Université est l'instrument d'une adaptation (...) de

la société à ses changements » (Touraine, n.d.).

Dans ce rôle attribué à

l'Université de former les générations futures, il est

donc impossible d'éviter le débat (vraisemblablement

caractéristique de notre époque) qui est celui de la

difficulté des universités à suivre le rythme de

sociétés en changement constant. Cette difficulté

d'adaptation s'expliquerait entre autre par les termes de Touraine dans

l'Encyclopédie Universalis :

« le rôle croissant de la connaissance, la

rapidité des changements économiques et sociaux, l'extension de

toutes les formes de participation et de contrôle social ont

imposé au système

7 En référence à la ligue de

Prizren de 1878, qui se réunit pour tenter d'imposer son

indépendance à l'Empire Ottoman, considérée comme

l'événement majeur du mouvement des Lumières albanais (en

référence aux Lumières français).

34

universitaire des tâches plus diversifiées, si

différentes même les unes des autres qu'on peut se

demander si elles continueront à être remplies

par la même organisation » (Touraine, n.d. §1) Le rôle et

la demande de souplesse demandés par nos sociétés modernes

à l'adresse de nos universités complexifieraient la tâche

idéalement accordée à ces hauts lieux de connaissance et

de production du savoir, qui revêtiraient trop vite les lignes des

entreprises dans lesquelles les étudiants d'aujourd'hui seront

employés au lendemain de leurs formations (Dubois, 1997 : 13). Les

termes de « marchandisation du savoir », « économie

» et « rentabilité de la connaissance » sont tout autant

employés quand il s'agit de tenter d'attirer l'attention sur un

nécessaire redressement de cap du rôle de l'Université

(Lorenz in Charle & Soulié (dir.) 2008 : 34). Une

redéfinition du rôle de l'Université serait à

entrevoir, afin de permettre à cette institution de continuer à

remplir son rôle de formation cognitive, sociale et professionnelle et

l'UNESCO) mettait déjà en garde vis-à-vis de la

nécessaire responsabilité publique de l'Université en ces

termes :

« Si on veut que l'enseignement supérieur

continue d'être reconnu comme une responsabilité publique, il faut

penser à des manières de porter cette responsabilité dans

des sociétés modernes, complexes, afin de s'assurer que l'Europe

continue à encourager et à développer l'université

comme une lieu de réflexion et de discussion, un lieu qui soit assez

proche de la société moderne pour être pertinent et qui

garde toutefois la distance nécessaire en vue d'encourager la

pensée critique nécessaire non seulement pour des remèdes

immédiats mais aussi pour des solutions à long terme ».

(Unesco, 2006 : 7)

L'État a besoin de l'Université pour

accéder à ce qui constitue les valeurs de la

société ; autant que l'Université permet de

préparer les individus de la société et de l'État