SECTION HOMOGENE LENTICULAIRE

Numéro des pièces : NZA : 67, 18, 17, 13, 1,

29, 11, 7, 23 & NZK : 134, 123, 4, 129, 144, 133, 141

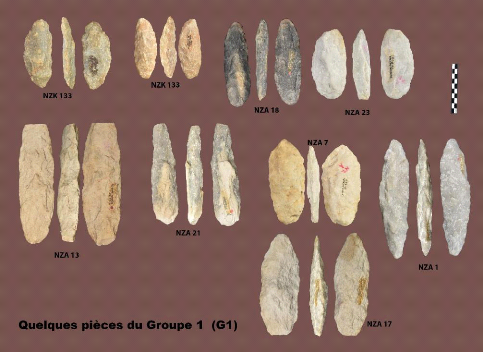

Figure 21 Quelques pièce du Groupe 1. Photos M-J

Angue.

Description générale de la morphologie des

pièces (Erreur ! Source du renvoi

introuvable.)

35

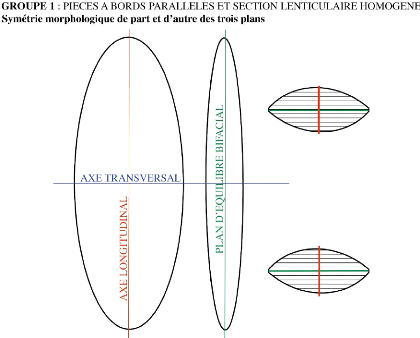

16 pièces sont présentes dans ce groupe. Ces

pièces présentent plusieurs plans de symétrie : selon

l'axe longitudinal, selon l'axe transversal et selon le plan d'équilibre

bifacial. Pour l'orientation, au vu de la symétrie des pièces,

nous avons choisi l'extrémité la plus arrondie comme partie

proximale. La face qui présente la convexité la plus importante

est considérée ici comme la face supérieure.

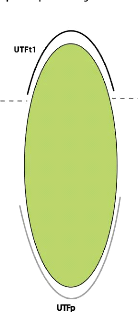

Figure 22 Schéma de la structure volumétrique

des pièces du Groupe 1

Matières premières

Nous avons identifié neuf pièces en quartzite et

sept pièces en grès. Les quartzites ne forment pas un groupe

homogène mais sont tous assez adaptés à la taille (absence

de plans de fracture naturels et d'inclusions, stigmates de taille lisibles) ;

on distingue trois groupes:

- Quartzite blanc à gris à texture et composition

très homogène à éclat important (N=6)

- Quartzite blanc à texture et composition très

homogène, très opaque et sans éclat (N=2) - Quartzite

beige mouchetés de concentration de grains blanchâtres (N=1)

En ce qui est des pièces en grès, elles vont de

noire à grise. Cinq d'entre elles présentent des grains grossiers

et une seule présentent des grains plus fins. Une pièce ne

présente pas la même homogénéité, on peut y

observer des inclusions de grains noirs et blancs.

36

Etat des surfaces

Notre assemblage regroupe 11 pièces entières et

cinq pièces cassées sur les extrémités. Les

pièces ne présentent pas un état d'altération

homogène. Mais dans ce groupe, les tranchants restent assez frais et les

émoussés sont peu prononcés. Néanmoins trois

pièces présentent des arrêtes plus émoussées,

une a un aspect plus lustré et quatre témoignent de certaines

zones qui ont subi une altération de la couleur des roches. En effet,

elles présentent des zones plus rougeâtres qui font écho

à la couleur des sédiments.

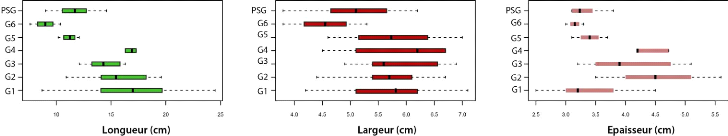

Données métriques (Tableau 4)

Ce groupe présente une certaine variabilité

métrique, malgré une certaine homogénéité en

termes d'élongation. Il est composé de grandes pièces, une

seule étant moins longue que 10cm. NZA 23 présente une largeur et

une épaisseur moins importante. A contrario la pièce la plus

grande, NZA 1, n'est ni la plus large ni la plus épaisse. Cela

suggère qu'elle est la plus allongée et la plus fine de cet

assemblage. Les indices d'élongation de notre groupe qui à la

fois contient des pièces de Nzako Kono et Nzako Ambilo, sont bien

supérieurs à ceux de l'ensemble des types de pièces

bifaciales de ces deux sites. La moyenne d'élongation de faciale des

pièces bifaciales de NZA est 2,149 pour celle de NZK 1,9488, alors que

pour le Groupe 1 elle est de 2,922. Pour la finesse NZA 3,889 et NZK 4 ,76 pour

le groupe 1 elle est de 5,10 (Mesfin et al., 2020).

Ainsi ce premier groupe se distingue de son assemblage

d'appartenance par un aspect beaucoup plus fin.

Tableau 4 Données métrique Groupe 1(en

cm)

|

Groupe 1

|

Longueur

|

Largeur

|

Epaisseur

|

Elongation

|

Elongation

|

|

(face)

|

(profil)

|

|

|

|

Max.

|

24,5

|

7,1

|

4,5

|

4,18

|

7,36

|

|

Min.

|

8,7

|

4,2

|

2,8

|

2,07

|

3,10

|

|

Moyenne

|

16,98

|

5,81

|

3,34

|

2,92

|

5,10

|

37

Données productionnelles 1.5.1. Les

supports

11 pièces n'ont pas pu faire l'objet d'une

identification du support car les négatifs d'enlèvement et les

retouches ont totalement recouvert les surfaces originelles du support. Quatre

pièces sont façonnées sur éclat et une pièce

est façonnée sur plaquette. Sur cette dernière, les

surfaces naturelles résiduelles sont visibles sur les deux faces.

Concernant les pièces sur éclats, elles témoignent d'une

production de grands éclats qui semblent décortiqués

(>10cm).

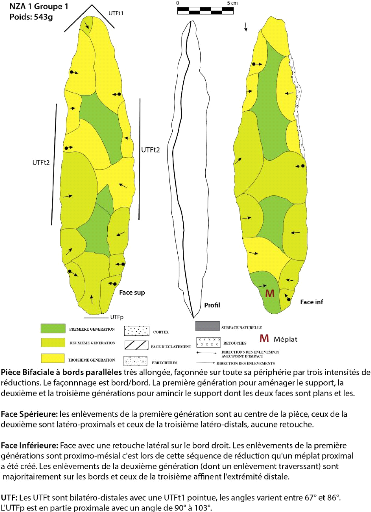

1.5.2. Les séquences de façonnage

Au sein du Groupe 1, toutes les pièces sont

façonnées sur l'entière périphérie mais les

intensités de réduction sont variables. Seule la pièce NZA

1(Figure 25) présente une intensité de réduction en trois

générations superposées sur chaque face. La

majorité, soit huit pièces, renseigne une séquence de

réduction en deux générations qui est homogène sur

les deux faces. Deux pièces se distinguent avec une intensité de

réduction différente entre les deux surfaces, une face par deux

générations et l'autre ne présentant qu'une seule

génération d'enlèvements. Enfin, les dernières

pièces révèlent une intensité de réduction

moins importante sur les deux faces avec seulement une génération

par face.

En ce qui est du façonnage nous observons

principalement un façonnage alternant dit « bord/bord » et un

façonnage successif dit « face/face ». Neuf pièces sont

façonnées bord/bord, avec des points d'impacts visibles sur les

bords des deux faces. Six pièces paraissent façonnées

face/face avec des points d'impacts qui ne sont plus visibles que sur une seule

face ce qui nous indique que celle-ci est la dernière face

façonnée. Pour une pièce, NZA 29, nous n'avons pas pu

déterminer les étapes du façonnage car celle-ci est

retouchée sur toute sa périphérie.

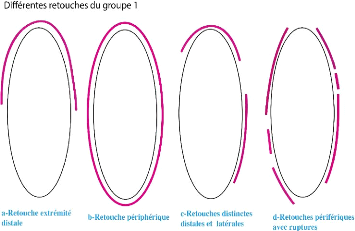

1.5.3. La retouche

Six pièces de notre assemblage n'ont pas

été retouchées, elles présentent des bords

rectilignes avec des enlèvements rasants. Les dix autres sont

retouchées. Les retouches sont localisées à quatre

endroits différents :

- Quatre pièces présentent une retouche

localisée sur une seule moitié de la pièce, principalement

en partie distale mais prolongée sur chacun des deux bords. La retouche

n'est pas standardisée et peut être uni- ou bifaciale.

- Trois pièces présentent une retouche

périphérique non standardisée avec des étendues

parfois unifaciales et parfois bifaciales,

38

- Deux pièces présentent deux zones de retouches

distinctes, une distale et une latérale. Sur une pièce la

retouche latérale est bifaciale.

- Une pièce présente différentes zones de

retouches distinctes sur toute sa périphérie.

Une pièce présente une retouche parallèle

très fine et une autre avec une retouche subparallèle. Les huit

autres pièces ont une retouche abrupte avec les négatifs

d'enlèvements de retouches très visibles et

pénétrants dans la matière. Huit pièces

possèdent un enlèvement abrupt à l'extrémité

proximale, une seule pièce a ce méplat au niveau de

l'extrémité distale et une à la fois à

l'extrémité distale et proximale.

Figure 23 Les retouches du groupe 1

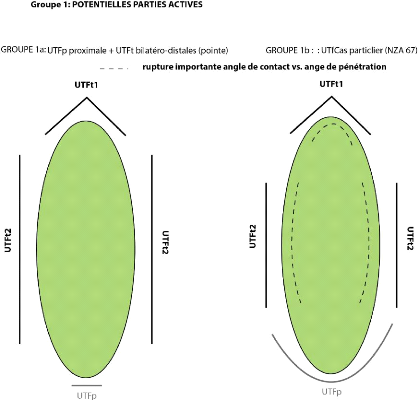

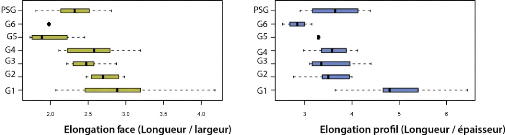

1.5.4. Description des potentielles parties actives (Figure

24)

Les pièces du Groupe 1 sont toutes des pièces

bifaciales « support d'outil » car présentant plusieurs UTFt a

grande majorité de nos pièces (Groupe 1a) présentent une

UTFt1 distale avec l'aménagement d'une pointe qui distingue ce groupe

des autres. L'UTFt1 est continuée, sans rupture, par des tranchants

latéraux ici nommés UTFt2. Aussi cinq pièces

présentent des cassures distales qui interrogent leur probable

utilisation. Sur leurs bords latéraux nous localisons des UTFt2 avec un

fil de coupe rectiligne et tranchant mais nous ne pouvons pas être

certains de la présence d'une UTFt1. La partie proximale est

aménagée avec une sorte de méplat déjà

évoqué plus haut. Ce méplat est très court et

récurrent sur plusieurs pièces et nous nous demandons s'il s'agit

d'un aménagement spécifique lié à la

préhension ou à l'emmanchement. Nous pouvons difficilement

considérer cette partie proximale comme une UTFp car elle ne se

39

distingue pas par un sous volume particulier et aucune

véritable rupture de délinéation n'est observée

entre les trois UTF.

Figure 24 Schéma synthétique des UTF du Groupe

1

A contrario une seule pièce (NZA 67, Groupe 1b) semble

avoir un aménagement distal moindre car son extrémité

distale n'est pas aussi pointue que le reste des pièces qui ne sont pas

cassées. Mais une importante rupture des angles se fait entre l'UTFt1 et

l'UTFt2 dont le fil de découpe est concave sur les deux bords

latéraux avec des angles entre 62° et 95°. L'UTFp de cette

pièce semble aménagé aussi avec un uniquement

enlèvement proximal abrupt mais associé à un volume

beaucoup plus important que le reste du Groupe 1.

1.5.5. Exemples de fiche technique d'une pièce.

40

Figure 25 Schéma diacritique de la pièce NZA

1

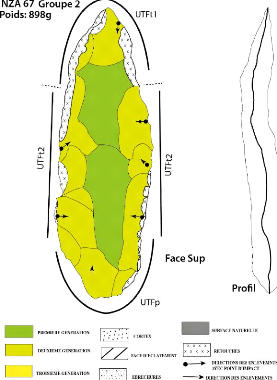

NZA 67 Groupe 2

Poids: 898g i

UTFt1 (E

_1

UTFp

Face Sup

Profil

PREMIERE GENFR,ATION

DEFXIEME GENERATION

TROISIEME GENERATION

CORTEX

FAfF D'FCT ATTMENT

ERIECHURES

SURFACE NATURELLE

x x N x X% x x %

RETOITCTIES

DIRECTIONS DES ENLE'EMN'TS AVEC POINT D'IMPACT

DIRECTION DES ENLEVEMENTS

V/

5 cm

RUPTURE DE DELINEATION

41

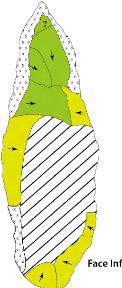

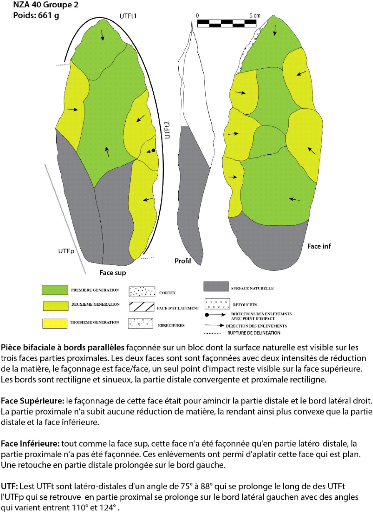

Piièce bifaciale du Groupe 2 avec deux

générations d'enlèvements sur les deux faces d'un

façonnage face/face car les points d'impacts ne sont plus visible que

sur une face. Ces enlèvements sont centripètes. Cette

pièce est façonnée sur un grand éclat en

grès.

Face Supérieure: La premiière

génération d'enlèvement a permi d'aménager le

support avec deux grands enlèvementset la deuxième dont les

enlèvement de façconnage sont sur toute la

périphérie a aider à l'amincissement du support. Cette

face plus convexe que l'autre est la dernière à etre

façonnée. L'étendue de la retouche est

latéro-distale et latéro-proximal.

Face Inférieure: la première

génération se localise sur la partie distale qui a

été plus réduite que la partie proxiamle où la

deuxième génération a permi de l'amincir

légèrement avec sur le bord gauche une retouche

latéro-proximale. Une surface de la face d'éclament reste visible

n'ayant pas subit d'autres enlèvements lors de ce façonnage

UTF: Une UTFt1 distale avec un angle variant

entre 62° et 76° présente une rupture de

délinéation avec les UTFt2 sur les bords latéraux avec un

angle entre 80° et 95.

UTFp dont l'angle se situe entre 107° et 115°. Aucune

UTF localisé sur les bords latéraux.

Figure 26 Schéma diacritique NZA 67.

42

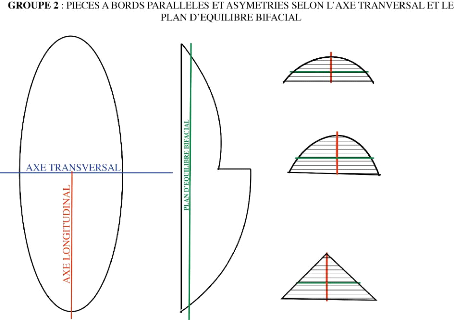

2. GROUPE 2 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES ET

SECTION PROXIMALE TRIEDRIQUE.

Numéro des pièces : NZA : 34 ;40 ; 162 ; 39 ; 47

& NZK : 133 ; 84 ; 127.

Figure 27 Quelques Pièces du Groupe 2. Photos M-J

Angue.

Description générale de la morphologie des

pièces Figure 28

Huit pièces ont été regroupées

dans le Groupe 2 (Figure 27). Selon les critères morphologiques. Ces

pièces possèdent un plan de symétrie et deux plans

d'asymétrie. Elles sont symétriques selon et l'axe longitudinal

et asymétriques selon l'axe transversal et le plan d'équilibre

bifacial. Elles présentent une rupture morphologique entre la partie

proximale et distale. En effet, la moitié proximale est

triédrique avec l'agencement de trois surfaces bien distinctes, tandis

que la partie distale présente deux surfaces aménagées

avec une section plano-convexe. Cette partie distale est moins épaisse.

Seule une pièce présente quatre surfaces - et non trois - en

partie proximale (NZK 84). Nous avons choisi la partie la plus fine comme

extrémité distale et la plus robuste comme

extrémité proximale. Notre face supérieure sera celle avec

une convexité plus importante, ce qui est aussi la particularité

de ces pièces.

43

Figure 28 Schéma de la structure volumétrique

du Groupe 2

Matières premières

Au sein de ce groupe il y a quatre pièces en

grès, trois pièces en quartzite et une pièce en

grés-quartzite. Les pièces en grès n'ont pas toutes une

texture homogène. Trois sont grises avec des grains grossiers dont deux

sont corticales à l'extrémité proximale. Et une rose avec

des grains plus fins et cortical à l'extrémité proximal.

Les trois pièces en quartzites ont une texture très

homogène grenue. Une blanche, une grise et une rose avec présence

de cortex. L'unique pièce en grès quartzite présente des

inclusions de quartz blanc zébré.

Etat des surfaces

Six pièces sont entières et deux brisées

en une extrémité. Les pièces de notre assemblage

présentent un état de conservation homogène. Mise à

part une sur huit qui a subi une altération colorimétrique et

présente un aspect qui tend vers le rouge due certainement à la

couleur des sols ferralitiques retrouvés de RCA.

Données métriques

Les pièces du Groupe 2 sont dimensionnellement

variables. Toutes présentent une longueur comprise entre 10 et 20cm.

Nous notons une variabilité importante pour l'épaisseur. La

44

moyenne de nos indices du Groupe 2 est

légèrement inférieure à celle de l'ensemble des

pièces bifaciales des sites NZK et NKA. Ce groupe se caractérise

donc par une robustesse plus importante que les autres types de pièces

bifaciales présentent dans les assemblages d'appartenance.

Tableau 5 Données métriques du Groupe 2

|

Groupe 2

|

Longueur

|

Largeur

|

Epaisseur

|

Elongation

|

Elongation

|

|

(face)

|

(profil)

|

|

|

|

Max.

|

19,6

|

7,6

|

5,6

|

2,98

|

5,33

|

|

Min.

|

10,9

|

4,4

|

2,1

|

1,91

|

2,76

|

|

Moyenne

|

15,45

|

5,81

|

4,35

|

2,65

|

3,67

|

Données productionnelles 2.5.1. Les

supports

Cinq pièces sont façonnées sur

éclats. Une pièce semble avoir été

façonnée sur un bloc (NZA 40). En effet, l'aspect anguleux de la

surface naturelle est toujours visibles en partie proximo-latérale. Deux

pièces sont intégralement façonnées et donc leur

support est classé comme indéterminable.

2.5.2. Les séquences de façonnage

Au sein du Groupe 2, sept pièces ont été

façonnées sur toute la périphérie et sur les deux

faces. Une pièce présente un seul enlèvement sur la face

inférieure (NZA 34). Ainsi nous notons un partage équitable entre

deux principaux modes de réduction.

- Une réduction en deux générations

d'enlèvements sur les faces supérieures et idem sur les faces

inférieures (N=4).

- Une réduction en trois générations

d'enlèvements sur les faces supérieures (N=4) dont deux

pièces présentent trois générations

d'enlèvement sur la face inférieure et deux pièces

comportent deux générations d'enlèvements sur cette

même face.

Toutes les pièces du Groupe 2 présentent des

points d'impacts sur deux faces, ils nous renseignent un façonnage par

alternance entre les deux faces.

Ces différentes générations

d'enlèvements de façonnage ont conféré à cet

assemblage la morphologie qui la distingue des autres groupes. En effet en

partie distale, les enlèvements sont

45

très couvrants et souvent traversants, ils permettent

d'amincir la partie distale en laissant épaisse la partie proximale

où il y a très peu d'enlèvements. Les enlèvements

des parties mésiales et proximal se font sur deux des trois surfaces.

Ils ne sont pas envahissants et les négatifs sur les surfaces

inférieures sont très réduits suggérant une

recherche et une maitrise de l'obtention des surfaces planes. Bien qu'il n'y

ait un peu de variabilité dans les modalités de façonnage,

le Groupe 2 présente une variabilité technique en ce qui concerne

la technique de façonnage employé pour l'obtention du volume

désiré.

2.5.3. La retouche

Cinq pièces de notre assemblage n'ont pas

été retouchées. Pour les trois pièces

retouchées, Nous avons deux catégories. On observe des

négatifs de retouche abrupte fortement concaves qui créent un

denticulé latéral. C'est une caractéristique de ce groupe.

On observe également des retouches mixtes où la face

inférieure plane présente souvent des retouches plus ou moins

envahissantes.

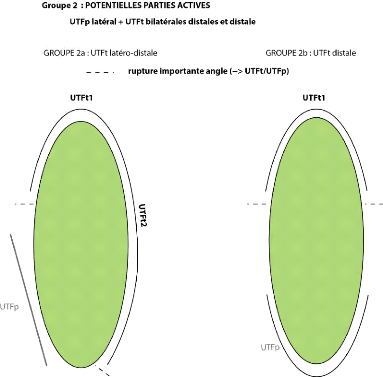

Description des potentielles parties actives

En ce qui est du Groupe 2, l'analyse TF a également mis

en exergue deux sous-groupes. Le premier (Groupe 2a) réunit cinq

pièces : l'UTFt1 distale et l'UTFt2 latérale se retrouvent

combinées sans aucune rupture brute de délinéation ; les

angles varient graduellement entre

75° et 95°. La base est aménagée avec

un minimum d'enlèvements de façonnage lui reservant une masse et

un volume important comparé aux extrémités distales et

latérales. Nous localisons l'UTFp en partie proximale.

Le deuxième sous-groupe (Groupe 2b) réunit trois

pièces. L'UTFt localisée sur la partie distale de la pièce

(80-90°) est une pointe plus fine que celle retrouvée dans le

Groupe 2a. Celle-ci est bien circonscrite avec une rupture avec les bords

latéraux dont les angles ne semblent pas retravaillés. La base

est aussi assez volumétrique, nous y localisons l'UTFp où il n'y

a que quelques enlèvements lui permettant de garder un volume plus

important que celui de l'extrémité distale.

Le point commun de ces deux sous-groupes est

l'aménagement d'une pointe bien qu'elle soit plus importante au sein du

Groupe 2b, l'aménagement d'une base plus massive afin d'obtenir une

UTFp.

46

Figure 29 UTF Groupe 2

47

Exemples de fiche technique d'une

pièce.

Figure 30 Schéma diacritique NZA 40

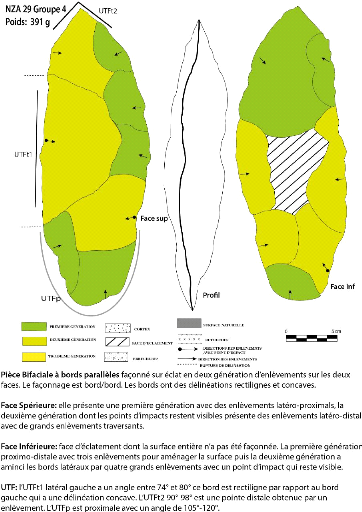

Groupe 3 : Pièces bifaciales à bords

parallèles Plano convexe

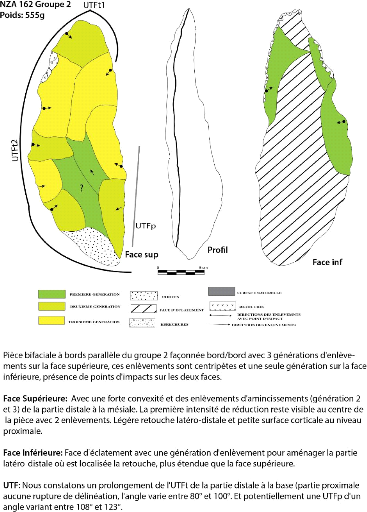

Figure 31 Schéma diacritique de NZA 162

48

49

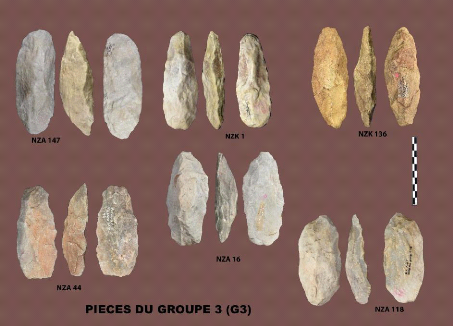

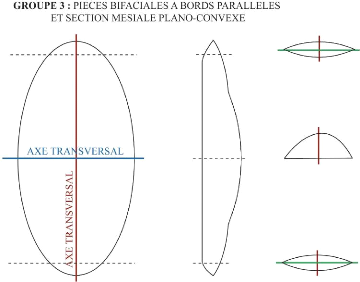

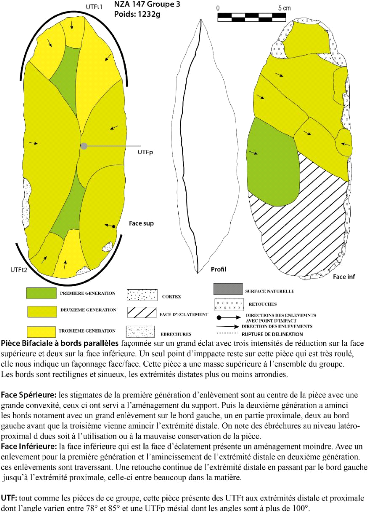

3. GROUPE 3 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES ET A

SECTION PLANO-

CONVEXE

Numéro des pièces : NZA : 147, 118, 80, 16,

44 & NZK : 136

Figure 32 Pièces du Groupe 3. Photos M-J

Angue.

Description générale de la morphologie des

pièces

Le groupe 3 est représenté par six

pièces. Ce sont des pièces bifaciales avec une face

inférieure principalement plane et une face supérieure convexe.

Elles présentent deux plans de symétrie selon l'axe longitudinal

et l'axe transversal mais asymétriques selon le plan d'équilibre

bifacial. Elles présentent une section une section plano-convexe

générale qui tend légèrement vers lenticulaire aux

extrémités. Afin d'orienter nos pièces, nous avons choisi

la partie la plus fine comme extrémité distale et la plus

épaisse comme l'extrémité proximale.

50

Figure 33 Schéma de la structure volumétrique

du Groupe 3

3.1.1. Matières premières

Cet ensemble est représenté par les deux

principales matières premières, à savoir le grès et

le quartzite. Les pièces sont équitablement

représentées. Trois pièces sont en quartzite blanc grenu.

Une pièce NZA 118 présente une variation de couleur de blanc

à gris. Nous avons un soupçon pour la pièce NZA 16

où la texture de cette partie n'est pas la même. Les trois autres

pièces en grès n'ont pas la même couleur, elles vont de

gris à beige avec une texture grenue. NZK 1 semble présenter une

surface naturelle, car les enlèvements les plus rentrants

révèlent sa couleur qui est plutôt beige et la surface qui

la recouvre est blanche, ce qui nous permet de dire que c'est certainement une

plaquette.

3.1.2. Etat des surfaces

Parmi les pièces de ce groupe, aucune ne

présente de cassure distale ni latérale. Un émoussé

important des arrêts est observé sur l'ensemble des pièces.

:

- NZA 147 seule semble très roulé rendant la

lecture de la pièce casi-impossible. Il y a des ébréchures

sur toute la partie distale et le long d'un bord latéral allant

jusqu'à l'extrémité proximale.

51

- NZA 44 a subi une altération de couleur de la roche

devenue rougeâtre sur sa face supérieure.

- NZK 136 présente aussi une altération de la

couleur de la roche, passée à jaunâtre sur l'ensemble de la

pièce mais une partie de la face inférieure a aussi une couleur

marron.

3.1.3. Données métriques

Au vu des indices d'élongation de ce groupe, nous

constatons que ses pièces sont épaisses et peu allongées.

Bien que ce soit toutes des grandes pièces toute supérieures

à 12cm en longueur. Néanmoins ce groupe est moins fin mais plus

allongé comparé à l'ensemble des pièces bifaciales

des sites NZA et NZK.

Tableau 6 Données métriques Groupe 3

|

Groupe 3

|

Longueur

|

Largeur

|

Epaisseur

|

Elongation

|

Elongation

|

|

(face)

|

(profil)

|

|

|

|

Max.

|

22,8

|

9,1

|

7,3

|

2,64

|

4,33

|

|

Min.

|

12,1

|

4,9

|

3,2

|

2,21

|

3,10

|

|

Moyenne

|

15,33

|

6,21

|

4,41

|

2,47

|

3,58

|

Données productionnelles 3.2.1. Les

supports

Trois pièces de notre assemblage façonné

sur toute la périphérie et sur les deux faces n'ont pas pu faire

l'objet d'une identification de support. Deux pièces identifiées

sur éclat et une autre sur plaquette NZK 1.

3.2.2. Les séquences de façonnage

Notre groupe présente deux types d'intensités de

réduction lors du façonnage :

- Une première réduction est faite en deux

générations d'enlèvements (N=4). Sur ces quatre

pièces, trois sont faites en deux générations sur les deux

faces et une présente une séquence de réduction à

deux générations uniquement sur la face supérieure et la

face inférieure avec une génération

d'enlèvement.

- La deuxième séquence de réduction est

un façonnage à trois générations

d'enlèvements sur la face supérieure et deux

générations d'enlèvements sur la face inférieure

(N=2).

52

Le façonnage dominant avec quatre pièces est

alternant. Les pièces ont un fil de coupe de sinueux serré

à sinueux large. Les deux pièces restantes sont

façonnées une face après une autre, une seule face

présente des points d'impacts, ces dernières ont un fil de coupe

sinueux large.

Nous pouvons dire de notre Groupe 3 qu'il témoigne de

différentes méthodes de façonnage. Une diversité

technique au sein de ce petit assemblage qui, nous pouvons déjà

le dire n'est pas différent des deux premiers groupes qui sont eux aussi

diversifiés...

3.2.3. La retouche

Cinq pièces du Groupe 3 ont été

retouchées. Nous avons décidé de les nommer : retouche

périphérique ; retouche proximal et retouche

proximo-latérale.

- NZK 136 est la seule pièce avec une retouche

périphérique et bifaciale. Le long du fil de la pièce nous

retrouvons une retouche très fine au niveau de sa partie distale puis

abrupte dès la partie mésiale et ce jusqu'à la base

proximale.

- Deux pièces NZA 16 et NZA 44 présentent une

retouche principalement proximale unifaciale très abrupte mais pas

envahissante.

Figure 34 UTF Groupe 3

- NZA 147 et NZA 118 sont des pièces avec

une

retouche unifaciale proximale et latérale fine et non

envahissante.

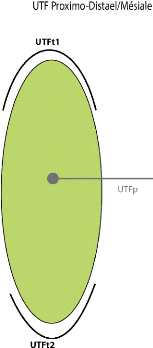

Description des potentielles parties actives

L'assemblage constituant le Groupe 3 présente un groupe

techno-fonctionnel homogène. Nous notons en premier l'absence de pointe

sur toutes les pièces et sur les deux extrémités,

celles-ci sont arrondi et fines. La partie mésiale est plus convexe que

les autres groupes. Il y a une volonté de façonner les bords et

les extrémités sans couvrir le milieu de la pièce, ce qui

lui procure un bombement particulier. Nous avons déterminé

l'extrémité distale comme l'UTFt1 et l'extrémité

proximale comme l'UTFt2 faisant ainsi de la partie mésiale une UTFp.

Nous pensons qu'il était possible d'utiliser l'une ou l'autre

extrémité comme Unité Techno-Fonctionnelle Transformative

tout en tenant la

53

pièce par sa partie mésiale. Les angles des

bords qui sont sinueux n'ont pas d'angle important pour l'obtention d'un fil

tranchant (100°-120°).

Exemples de fiche technique d'une

pièce

Figure 35 : Schéma diacritique de NZA147

54

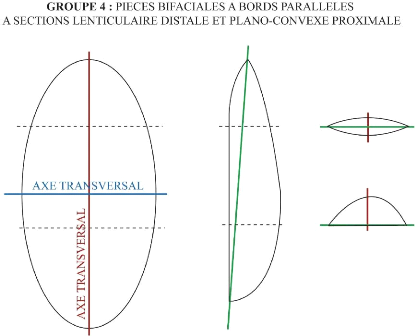

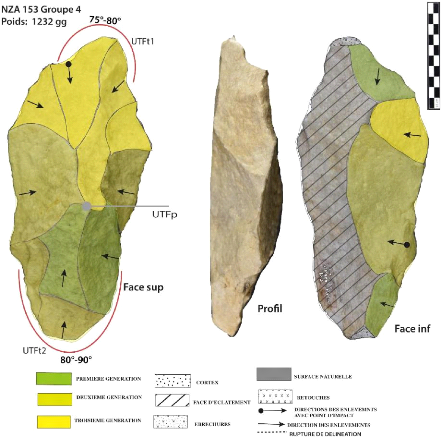

4. GROUPE 4 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES A

SECTIONS

LENTICULAIRE ET PLANO-CONVEXE

Numéro des pièces : NZA : 153, 212, 29 &

NZK :3.

Figure 36 Pièces du Groupe 4. Photo M-J Angue.

Description générale de la morphologie des

pièces. (Figure 37)

Le Groupe 4 est représenté par quatre

pièces. Elles sont symétriques selon l'axe transversal mais

présentent aussi une asymétrie selon l'axe longitudinal. La

section de la moitié distale est lenticulaire tandis que la section de

la moitié proximale est plan-convexe. Pour ce groupe,

l'extrémité la plus arrondi est considérée comme

une partie proximale. La face avec une convexité plus importante est la

face supérieure.

55

Figure 37 Schéma de la structure volumétrique

du Groupe 4

4.1.1. Matières premières

Les matières premières de ce groupe ne sont pas

différentes des autres groupes. Deux pièces sont en grès

de couleur grise à texture grenue. Deux pièces sont d'une

matière première que nous appellerons grés-quartzite car

la texture de celles-ci n'est ni totalement celle d'un grès, ni celle

d'un quartzite. Sa couleur varie de blanche à beige.

4.1.2. Etat des surfaces

Au niveau des surfaces de ces supports, nous observons

différents états de conservation. Deux pièces de notre

assemblage présentent d'importantes ébréchures : une

à l'extrémité distale NZA 153 et l'autre à

l'extrémité proximale, NZA 212. Deux pièces sont

cassées : NZA 153 à l'extrémité proximale et NZK 3

à l'extrémité distale et une seule pièce est

entière, NZA 29. Trois pièces de cet assemblage présentent

un émoussé des bords plus prononcés.

Les pièces du Groupe 4 présentent une patine

différente : une pièce a une patine jaunâtre (NZA 212).

Trois pièces ont une patine rougeâtre avec inclussions de petits

nodules ferreux dans la matière qui pourraient être des

concrétions post dépositionnels.

56

4.1.3. Données métriques

Le Groupe 4 est composé majoritairement de grandes

pièces. Une pièce seule fait moins de 10cm, il s'agit de NZA 212.

Cette dernière, qui est à la fois la moins large et la moins

épaisse est aussi la plus fine et allongée de son groupe. NZA 153

est la pièce dont la longueur, l'épaisseur et la largeur sont

supérieur au reste du groupe.

Si nous comparons ces résultats à l'ensemble des

pièces bifaciales des sites NZA et NZK comme nous l'avons fait avec les

trois premiers groupes, nous remarquerons que les pièces du Groupe 4

sont nettement moins fines que l'ensemble des sites NZA et NZK. L'indice

d'élongation du profil des pièces de ce groupe est de 3,58 tandis

que celui de NZA est de 3,88 et de 4,76 pour NZK. En ce qui est de l'indice

d'élongation de face, le groupe 4 est au-dessus avec un indice de 2,58,

alors que les indices de référence de NZA est de 2,14 et de NZK

est 1,49. Cet assemblage est donc globalement allongé mais robuste de

profil par rapport que l'ensemble des pièces bifaciales des deux

sites.

Tableau 7 Donnée métrique Groupe 4

|

Groupe 4

|

Longueur

|

Largeur

|

Epaisseur

|

Elongation

|

Elongation

|

|

(face)

|

(profil)

|

|

|

|

Max.

|

24,5

|

11

|

7,3

|

3,19

|

4,11

|

|

Min.

|

9,5

|

4,5

|

3,2

|

2,11

|

2,98

|

|

Moyenne

|

16,9

|

6,7

|

4,72

|

2,58

|

3,58

|

Données productionnelles 4.2.1. Les

supports

L'ensemble de nos pièces est façonné sur

éclat, trois pièces présentent une face

d'éclatement en face inférieure. Une pièce présente

une surface corticale à son extrémité proximale. La

pièce NZA 153 (Figure 38) témoigne d'une production de grand

éclat au point où nous sommes demandés s'il n'a pas servi

de nucléus pour débitage d'éclats (<10 cm). Sachant que

l'un n'empêche pas l'autre, cette pièce bifaciale demeure pour

nous une des plus différentes de toutes nos pièces

sélectionnées.

57

Figure 38 Schéma de la pièce NZA 153, grand

éclat.

4.2.2. Les séquences de façonnage

Les pièces du Groupe 4 sont façonnées en

deux générations d'enlèvements : une sur la face

supérieure et une sur la face inférieure. Les méthodes de

façonnage sont identiques à celles du Groupe 1, à savoir

un façonnage alternant par bord. Les deux pièces restantes sont

façonnées par un façonnage successif.

4.2.3. La retouche

Trois pièces du Groupe 4 n'ont pas été

retouchées. Car le façonnage a produit une

délinéation avec un fil sinueux large à laquelle une

retouche n'était peut-être pas nécessaire. Seule NZA 212

présente une retouche qui s'étend de l'extrémité

distale au bord latéral gauche. C'est une

retouche large et étendue dont les négatifs se

distinguent à ceux des enlèvements de façonnage par leur

plus petite taille.

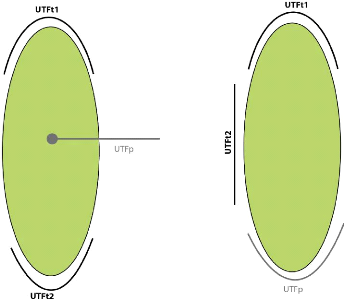

Description des potentielles parties actives

Nous distinguons deux sous-groupes techno-fonctionnels. Le

premier sous-groupe (Groupe 4a) présente des extrémités

proximales rectilignes. Les bords latéraux sont sinueux larges sur un

bord et rectiligne sur l'autre. L'absence d'UTFt latérales et le

bombement dorsal en partie mésiale suggèrent que cette

dernière soit l'UTFp. Le deuxième sous-groupe (Groupe 4b) se

distingue par ses extrémités avec un aménagement proximal

dont les bords sont convergents.

58

Figure 39 Schémas techno-fonctionnels du Groupe 4

Les bords concavo-

convexe présentent une rupture de

délinéation obtenue avec un seule enlèvement au niveau du

bord latérale gauche d'un angle entre 800-950.

Ainsi nous avons déterminé comme UTFt1 l'extrémité

distale en rupture avec l'UTFt2 sur un bord latéral et l'UTFp au niveau

de l'extrémité proximale.

59

Exemple de fiche technique d'une pièce

Figure 40 Schéma diacritique NZA 29

60

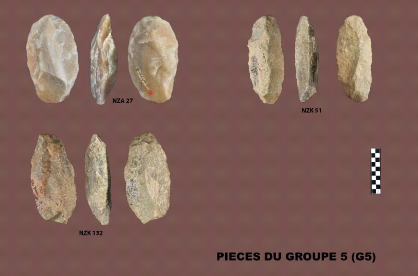

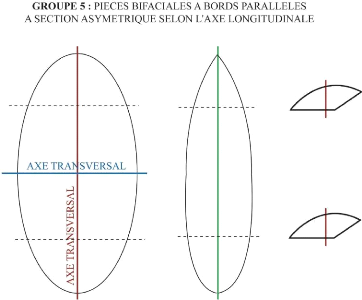

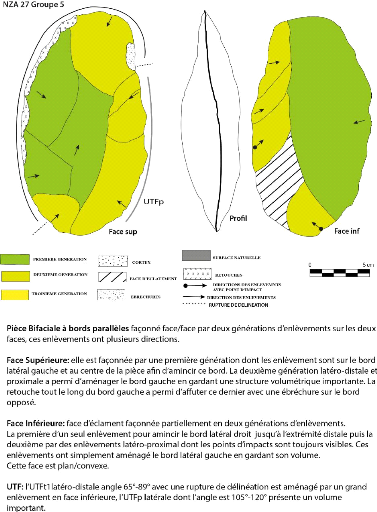

5. GROUPE 5 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES A

SECTION PLANO-

CONVEXE

Numéros des pièces : NZA : 27 & NZK :

51, 132

Figure 41 Pièces du Groupe 5. Photo M-J Angue.

Description générale de la morphologie des

pièces

Le groupe 5 est constitué de trois pièces. Ces

trois pièces présentent un plan de symétrie selon l'axe

transversal et deux plans d'asymétrie : un selon l'axe longitudinal et

un selon le plan d'équilibre bifacial. Cela est due à la

morphologie différenciée des bords latéraux : un bord est

à biseau simple tandis que le bord latéral opposé est

à biseau double. Afin d'orienter nos pièces, nous avons choisi

l'extrémité la plus volumineuse comme partie proximale. La face

la plus convexe est considérée comme face supérieure.

61

Figure 42 - Schéma de la structure du Groupe 4

5.1.1. Matières premières

Les pièces constituant notre assemblage sont toutes en

grès. Les deux pièces de NZK sont de couleur grise et sombre avec

des grains grossiers, une des pièces (NZK 132) a une texture plus

brillante que l'autre. Les stigmates de tailles étant bien lisibles et

sans plans de fracture, nous pouvons dire que ce grès était

adapté à la taille. L'unique pièce de NZA quant à

elle est un grès beige et gris avec des inclusions de couleur blanche,

cette pièce est brillante avec des grains très fin. Ce

grès semble lui aussi bien adapté à la taille.

5.1.2. Etat des surfaces

Les pièces du Groupe 5 sont toutes entières. NZA

132 et NZK 27 présentent une patine superficielle rougeâtre ; NZA

51 présente une altération qui tend vers le noir rappelant

plutôt une exposition à l'air libre avec circulation d'eau tandis

que NZA 27 présente des ébréchures de son

extrémité distale à son bord latéral gauche.

5.1.3. Données métriques

NZA 27 est la pièce de l'assemblage qui présente

toutes les mesures maximales et tous les indices minimaux. Cela fait d'elle la

pièce la plus robuste et la moins allongée de son groupe.

62

La pièce la plus fine et allongée est NZK 132

avec les indices d'élongation les plus élevés.

Globalement, au vu des moyennes des indices de cet assemblage, il en ressort

que ce dernier est moins allongé et robuste par rapport aux

pièces bifaciales des deux sites.

Tableau 8 Donnés métrique Groupe 5

|

Groupe 5

|

Longueur

|

Largeur

|

Epaisseur

|

Elongation

|

Elongation

|

|

(face)

|

(profil)

|

|

|

|

Max.

|

12,1

|

7

|

3,7

|

2,45

|

3,32

|

|

Min.

|

10,17

|

4,6

|

3,1

|

1,72

|

3,27

|

|

Moyenne

|

11,19

|

5,76

|

3,4

|

1,98

|

3,29

|

Données productionnelles 5.2.1. Les

supports

Les trois pièces du Groupe 5 sont

façonnées sur éclats. Les surfaces d'éclatements se

distinguent des surfaces qui ont subi des enlèvements

postérieurs. NZK 51 présente une surface naturelle en partie

mésiale de sa surface supérieure.

5.2.2. Les séquences de façonnage

Cet assemblage, aussi petit soit-il, ne présente pas

une homogénéité dans son intensité de

réduction. Le premier sous-groupe (N=1) présente une seule

génération d'enlèvements sur la face supérieure et

sur la face inférieure. Le deuxième (N=2) présente deux

générations d'enlèvements sur la face supérieure et

une génération sur la face inférieure.

Les deux pièces de NZK ayant les arrêtes

très émoussées, aucun stigmate n'est lisible pour nous

permettre de distinguer quelle face a été façonnée

en premier ou bien si elles ont été façonnées

alternativement. NZA27 quant à elle, est une pièce

façonnée bord/bord c'est-à-dire une face et une autre en

même temps. Les points d'impacts sont restés lisibles sur les deux

faces.

5.2.3. La retouche

Les pièces de ce groupe ne présentent pas de

retouche ou celles-ci ne sont plus lisibles. Seule la pièces NZA 27

présente des ébréchures comme nous l'avions

déjà indiqué plus haut.

63

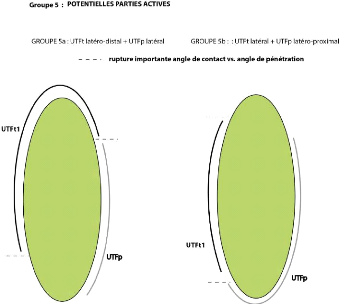

Description des potentielles parties actives

Nos pièces présentent des

extrémités arrondies qui ne sont pas aménagées, des

bords latéraux rectilignes d'un côté et sinueux de l'autre.

Les faces inférieures ont fait l'objet de grands enlèvements

à la fois pour la moitié proximale plane et la moitié

distale plus convexe. Les bords latéraux où se trouvent la face

plane ont des angles compris entre 80° et 95° nous les avons

considérés comme les UTFt. Pour NZA 27 cet UTFt se prolonge sur

l'extrémité distale. Les bords latéraux où il y a

une convexité en face inférieure ont des angles compris entre

100° et 120°, ce sont les parties considérées comme

UTFp au vu de leur volume plus important. Cette UTFp a été

aménagée par un seul enlèvement d'un côté de

la pièce lui conférent cet épaississement.

Figure 43 UTF Groupe 5

Exemple de fiche technique d'une pièce

64

Figure 44 Schéma diacritique NZA 27

6. GROUPE 6 : PIECES TRIFACIALES A DOS A BORD BORDS

PARALLELES

Numéros des pièces : NZK : 57 &NZA :

192

Description générale de la morphologie des

pièces

Ce groupe est constitué par une pièce par site.

Ces deux pièces sont asymétriques selon l'axe transversal, l'axe

longitudinal et selon le plan d'équilibre bifacial. Ces pièces

présentent une face supérieure, une face inférieure et un

méplat latéral. La face supérieure est la face la plus

convexe et la partie proximale sera celle qui est également plus

convexe, faisant de la partie distale la plus fine.

6.1.1. Matières premières

Figure 45 Pièces du Groupe 6. Photos M-J

Angue.

65

Les pièces de cet assemblage sont de la même

matière première qui est le grès. NZA 192 est de couleur

gris clair sont mouchetés de grains blancs et la roche est grenue. NZK

57 présente des grains plus fins et de couleur beige, avec

présence de surface naturelle blanche au niveau de

l'extrémité proximale.

6.1.2. Etat des surfaces

Le Groupe 6 ne semble pas homogène dans son état

de conservation. En effet NZA 192 ne présente pas une forte

altération avec une patine jaunâtre sur la surface de la

pièce qui est légèrement émoussée mais

entière. NZK 57 présente une altération de la couleur

uniquement sur la face supérieure, celle-ci est rougeâtre. Elle

est aussi légèrement émoussée.

6.1.3. Données métriques

Le Groupe 6 est constitué de petites pièces

comparées aux groupes précédent, la plus grande fait

à peine 10cm (NZA 192). Cette dernière a les mesures les plus

élevées mais son indice de

66

67

profil indique qu'elle est la plus fine mais pas la plus

allongée. NZK 57, malgré ses mesures les plus petites, semble

être la plus allongé et la plus robuste.

Cet assemblage est donc considéré comme peu

allongée et robuste par rapport à l'ensemble des pièces

bifaciales de ces deux sites qui peuvent être très fines et

très allongées.

Tableau 9 Données métriques Groupe 6

|

Groupe 6

|

Longueur

|

Largeur

|

Epaisseur

|

Elongation

|

Elongation

|

|

(face)

|

(profil)

|

|

|

|

Max.

|

10,4

|

5,3

|

3,3

|

2

|

3,15

|

|

Min.

|

7,6

|

3,8

|

3

|

1,96

|

2,53

|

|

Moyenne

|

9

|

4,55

|

3,15

|

1,98

|

2,84

|

Données productionnelles 6.2.1. Les

supports

Les deux pièces de ce Groupe 6 sont

façonnées sur éclat. NZK 57 présente toujours une

face d'éclatement qui a marginalement été

façonnée. NZA 192 est toujours constitué de son bulbe sur

la face inférieure ainsi que des ondulations qui nous montrent

l'orientation de la pièce qui diffère de l'axe morphologique de

l'outil. En effet le bulbe du support éclat est localisé en

partie distale de l'outil.

6.2.2. La retouche

Les pièces de cet assemblage présentent une

retouche sur le bord latéral gauche. La retouche de NZA 192 est

très fine et rasante le long du fil, celle-ci n'est présente que

sur la face supérieure. NZK 57 présente une retouche bifaciale

pénétrante dont les négatifs se confondraient aux

enlèvements de façonnage.

6.2.3. Les séquences de façonnage

Cet assemblage présente un seul type d'intensité

de réduction, elle se fait en deux générations

d'enlèvement sur la face supérieure. NZA 192 est

façonnée par alternance sur deux surfaces contiguës, la

surface supérieure et le méplat latéral. Cependant, la

face inférieure e n'est pas façonnée NZK 57 qui a subi un

seul enlèvement distal en surface inférieure permettant d'amincir

cette partie de la pièce. Le groupe se distingue donc par des surfaces

inférieures très peu modifiée.

Description des potentielles parties actives

Figure 46 UTF Groupe 6

Les pièces de notre assemblage n'ont pas les même

UTFt. L'aménagement de la partie distale de NZK 57 la rendant plus fine,

démontre une volonté de créer une partie active. L'angle

de cet UTFt distale se situe entre 80° et 90° avant la rupture de

délinéation qui augmente cet angle

jusqu'à 125°.

L'extrémité

proximale étant aussi volumineuse que les deux bords latéraux

dont les angles varient entre 100° et 128° et à la vue du

manque de délinéation, nous avons considéré que

cette partie serait l'UTFp qui se prolongerait d'un bord à un autre en

passant par la partie proximale.

La pièce de NZA 192 présente une seule rupture

de délinéation entre l'extrémité distale non

aménagée et le bord latéral droit. Le bord gauche semble

se prolonger avec la partie distale sans aucune rupture avec celle-ci, ni

même avec la partie proximale aménagée pour garder le

même fil dont les angles se trouvent entre 80° et 98°. Ce

prolongement extrémité distale /bord latéral gauche est

l'UTFt. L'UTFp se localise au bord latéral droit prolongé

jusqu'à la base, cette dernière dont le volume se distingue de

l'UTFt possède des angles entre 100° et 120°.

68

V. INTERPRETATION ET DISCUSSION

1. SYNTHESE DE RESULTATS (TABLEAU 10)

1.1. La production

Au terme de notre étude, nous avons pu observer une

variabilité aussi bien dans la production, dans les morphologies que

dans les supports utilisés. Rappelons que les matières

premières identifiées (grès et quartzite) reflètent

l'environnement local et présentent une aptitude à la taille

similaire, suggérant un faible impact dans la variabilité

productionelle. Néanmoins, elles ont pu induire une variabilité

dans la production des supports (éclats, plaquette et bloc) avec une

dominance nette des supports-éclats (seulement une pièce est

façonnée sur bloc et deux sur plaquette). Le fait que la taille

bifaciale soit intervenue sur ce type de support démontre une

volonté de travailler des supports présentant des critères

volumétriques prédéfinis : de grands éclats

(>10cm) avec deux surfaces opposées, une surface lisse et une surface

bombée (la surface ventrale), ainsi que des bords tranchants.

Pour l'obtention de ces pièces à bords

parallèles, le façonnage est largement bifacial et

périphérique, et se fait à l'aide de deux à trois

générations d'enlèvements, bifaciales ou sur une face.

Cela suggère que les supports ont déjà une structure

volumétrique pré-définie qu'il suffit de façonner

par quelques enlèvements seulement, afin d'obtenir un outil aux

sections, convexités et symétries désirées.

La retouche que l'on observe au sein de certains groupes est

principalement latérale et distale (voire souvent latéro-distale

quand elle se prolonge sans rupture). Les bords latéraux sont ainsi

privilégiés pour la retouche et on y localise des UTFt, pouvant

conduire à des des affutages/réaffutages de ses parties actives.

En outre, quelques pièces du Groupe 1 présentent une retouche

périphérique.

Au final, il semble qu'il n'y ait pas de stratégie

d'aménagement par une retouche standardisée, suggérant

plutôt l'emploi de la retouche pour régulariser les bords.

69

1.2. Les données métriques

(Figure 47)

Les assemblages entiers de pièces

bifaciales à bords parallèles de N'Zako Kono et Ambilo nous

révèlent une variabilité assez importante. En effet, la

diversité de formes liées à la structure

volumétrique a déjà été mise en avant par la

distinction des six groupes morpho-structurels. Cette diversité

morpho-structurelle se dessine à travers l'agencement des

différentes surfaces, des sections et de leurs variations au fil de

l'axe longitudinal. Les données morphométriques quant à

elles, viennent témoigner de la variabilité existante au sein de

chacun des six groupes par des données chiffrées,

quantifiées.

Les indices d'élongation de profil et de face nous

montrent que le Groupe 1 contient les pièces les plus fine et

allongées de tout l'assemblage, le Groupe 6 serait le moins

allongé et le Groupe 5 le plus épais. Le Groupe 4 regroupe les

pièces plus épaisses et allongées.

Ces pièces aux structures différentes n'ont en

commun que leurs bords parallèles, leurs techniques de production et le

fait qu'elles viennent des mêmes sites. A part cela, nous pouvons dire

qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui les éloignent les unes

des autres. Pourtant, elles sont toutes classées dans la typologie

du core-axe.

1.3. Les données

techno-fonctionnelles

L'analyse techno-fonctionnelle que nous avons appliquée

à ce matériel, nous renseigne les différentes UTFt et UTFp

possibles sur ces pièces (Tableau 10). Ces données nous

permettent d'identifier les potentiels objectifs techno-fonctionnels que

peuvent refléter ces outils dit core-axes. Les UTFt se

localisent sur les extrémités distales et proximales avec

aménagement de pointe qui suggère des outils perçants et

des tranchants distaux convexes. Des UTFt sont présentes sur les bords

latéraux avec des délinéations concaves, convexes,

concavo-convexes, rectilignes obtenues par le façonnage et une retouche

irrégulière. Ces différentes morphologies d'UTFt

suggèrent une diversité fonctionnelle au sein des

différents groupes de cet assemblage. En effet l'utilisation de ces

outils peut varier selon les besoins de l'utilisateurs.

Quant aux UTFp, on les retrouve également sur les bords

latéraux avec un façonnage permettant d'aménager une

structure volumétrique qui sera différente de l'autre bord. Leurs

localisations sont aussi mésiale, proximale et

proximo-latérale.

2. COMPARAISON INTRA ASSEMBLAGE... ... de la

production

Le grès est la matière dominante dans les

Groupes 2, 5 et 6 tandis que le quartzite domine dans le Groupe 1. Les Groupe 3

et 4 ont un nombre de pièces égales pour les deux

matières

70

premières. Les Groupes 1et 3 se démarquent quand

même avec deux pièces en plaquette et le groupe 2 est le seul au

sein duquel il y a une pièce taillée sur bloc.

Les groupes 1,2,4 et 5 présentent majoritairement un

façonnage bord /bord lorsque dans le Groupe 6 domine le façonnage

face/face. Le Groupe 4 est impartial les deux techniques de façonnages.

Le Groupe 5 est le seul où l'on retrouve une intensité de

réduction en une génération d'enlèvement sur les

deux faces. Tous les autres groupes sont façonnés avec une deux

générations d'enlèvements non homogènes, car des

fois en face supérieure il y a deux générations et en face

inférieure une seule. Le Groupe 2 présente une réduction

en deux et trois générations d'enlèvements

également non homogènes sur les deux faces. Les Groupes 1 et 3

présentent les pièces les plus retouchées de l'assemblage.

On retrouve plus ou moins de la retouche aussi dans le Groupe 4. Par contre les

Groupes 2, 5 et 6 ne présentent aucune retouche.

Les outils.

Malgré toutes les caractéristiques qu'ont en

commun ces pièces, au niveau fonctionnel, il en ressort une multitude

d'outils possibles. Comme nous l'avons déjà évoqué,

nous pensons que ces pièces auraient pu simplement être des

supports d'outils. La variabilité des Unités Techno-Fonctionnelle

au sein de chaque groupe se dessine aussi sur l'ensemble du corpus (Tableau

10).

En ce qui est des UTF communes, les Groupes 2 et 6

présentent une homogénéité des UTFt distales et

UTFp proximales. Ce sont les seuls à avoir ce couple d'UTF qui montre

que les pièces possèdent au final un seul outil pouvant

être emmanché ou préhensé. Les Groupes 3 et 4 qui

ont des sections plano-convexes sont les deux groupes possédant le

couple UTFt proximale et distale avec une UTFp mésiale. Ces groupes

quant à eux nous montrent des pièces avec deux outils, un en

partie distale et un autre en partie proximale. Ils nous suggèrent soit

un emmanchement mésiale, soit une préhension à cette

partie en alternant l'utilisation des outils par exemple. Les Groupes 1, 2 et 4

ont en commun des UTFp proximal.

Ceci dit il y a des particularités au sein de chaque

groupe tel que le Groupe 5 qui a des pièces avec des UTFt

latéro-distales et latérales combinées à des UTFp

proximo-latérale (le seul groupe à avoir cette UTFp) et

latérale. Les pièces de ce groupe ont un seul outil. Le Groupe 2

est le seul à posséder une UTFt proximo-distale. Le

façonnage ayant aminci l'un des bords latéraux se prolonge

à ses extrémités distales pouvant avoir des angles de

65° pour certaines pièces, cette partie active est opposée

à un autre bord qui le plus souvent a une concentration plus importante

du volume. Ces pièces possèdent des outils pouvant être

tenus à la main. A contrario le Groupe 1 nous montre une

diversité d'outils, c'est le seule Groupe à posséder

des

71

UTFt bilatérales et distales associées à

une UTFp proximale. Le terme de supports d'outils irait bien à ce groupe

dont les pièces pourraient être emmanchées en partie

mésiale ou proximale.

Plusieurs types d'outils suggèrent plusieurs fonctions,

sans des études de tracéologie, nous ne pouvons pas nous

aventurer à affirmer des fonctions pour ces outils. Nous pouvons

émettre des hypothèses nous basant sur le travail ayant

déjà été fait par certains chercheurs tels que

(Mcbrearty and Brooks, 2000; Rots and Van Peer, 2006; Taylor, 2016) mais aussi

nous basant sur notre corpus.

3. CONFRONTATION A LA LITTERATURE EXISTANTE.

Pour une révision de la typologie.

Au regard de toute cette diversité, il convient de

revenir aux questions qui ont motivé ce travail : qu'est-ce que le

core-axe ? Est-il prudent de continuer à appeler toutes ces

pièces bifaciales ayant des bords parallèle core-axe

alors que l'approche typologique est aujourd'hui souvent

considérée comme obsolète? Les core-axes sont-ils

un groupe homogène dans le temps et l'espace ? Les tout premiers

core-axes sangoens sont-ils les mêmes que l'on retrouve au

début de l'Holocène pour les sites tshitoliens ? toutes ces

interrogations nous poussent à penser qu'il serait peut-être tant

de re-définir ce qu'est le core-axe, ou encore faire une

typologie des core-axes en définissant au préalable les

caractères morphométriques, structureles et fonctionnels. Ainsi

nous pourront y voir un peu plus claire sur ces outils emblématiques du

Sangoen-Lupembien.

Nos données obtenues à partir des assemblages de

Nzako suggèrent que cette catégorie d'objets lithiques

présente une grande variabilité productionnelle, et

morphométrique et une importante diversité morpho-structurelle et

techno-fonctionnelle qui s'opposent à la vision homogène des

core-axes rendues par les typologies passées. Cela peut en partie

expliquer le manque de consensus dans les définitions du core-axe

exposées dans la partie II.

72

Tableau 10 Synthèse des données des

groupes

|

GROUPES

|

G 1

|

G 2

|

G 3

|

G 4

|

G 5

|

G 6

|

|

CATEGORIES

|

|

|

Matières premières

Et

Supports

|

Grès

|

+

|

++

|

+

|

+

|

++

|

++

|

|

Quartzite

|

++

|

+

|

+

|

+

|

-

|

-

|

|

Eclat

|

++

|

++

|

++

|

++

|

++

|

++

|

|

Bloc

|

-

|

+

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

Plaquette

|

+

|

-

|

+

|

-

|

-

|

-

|

|

Façonnage et retouche

|

Bord/bord

|

++

|

++

|

+

|

++

|

++

|

-

|

|

Face/face

|

+

|

-

|

+

|

+

|

-

|

++

|

|

1 Génération

|

-

|

-

|

-

|

-

|

+

|

-

|

|

2 Générations

|

++

|

+

|

++

|

++

|

++

|

++

|

|

3 Générations

|

+

|

+

|

+

|

-

|

+

|

-

|

|

Retouche

|

++

|

-

|

++

|

+/-

|

-

|

-

|

|

Unités

Techno

Fonctionnelles

|

UTFt latérale

|

-

|

-

|

-

|

-

|

++

|

-

|

|

UTFt bilatérale

|

++

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

UTFt Proximal

|

-

|

-

|

++

|

++

|

-

|

-

|

|

UTFt distale

|

++

|

+

|

++

|

++

|

-

|

++

|

|

UTFt proximo-distale

|

-

|

++

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

UTFt latéro-distale

|

-

|

-

|

-

|

-

|

++

|

-

|

|

UTFp latérale

|

-

|

+

|

-

|

-

|

++

|

-

|

|

UTFp Proximale

|

++

|

++

|

-

|

+

|

-

|

++

|

|

UTFp Proximo-latérale

|

-

|

-

|

-

|

-

|

++

|

-

|

|

UTFp Mésiale

|

-

|

-

|

++

|

++

|

-

|

-

|

73

Figure 47 Variabilité morphométrique du corpus

Nzako.

74

La question de l'industrie forestière et de

l'emmanchement

Depuis près d'un siècle, les pièces

bifaciales du Bassin du Congo, et notamment les core-axes ont

été attribuées à une spécialisation

régionale de l'outillage au couvert forestier ; c'est l'hypothèse

d'une « industrie forestière », d'un Middle Stone Age

régional dit « faciès forestier » (Clark, Cormack, and

Chin 2001; Taylor 2016; Mortelmans 1957; Breuil n.d.). Cela est dû

à la concentration des pièces dites core-axes dans le

bassin du Congo, où l'on retrouve la grande forêt

équatoriale - qui d'ailleurs laissait sceptique quant au fait d'y

trouver des sites archéologiques à cause de la densité de

son couvert végétal. Cela peut également se comprendre par

l'importance des parallélismes établies entre les outils des

populations sub-actuelles et actuelles et préhistoriques de la

région d'étude. Néanmoins, notre étude

techno-fonctionnelle qui nous révèle plusieurs type d'UTFt nous

rappelle que plusieurs fonctions sont potentiellement associées à

ces outils. En effet, il est possible qu'ils aient servi pour le travail du

bois comme le suggèrent Barham 2001; Clark 1963; Clark and Brown 2001

mais ils auraient tout aussi bien servi pour découper de la viande ou

des végétaux, pour creuser le sol, ou creuser les mines pour

extraction de matière première comme le suggère Rots and

Van Peer 2006 pour les core-axes de Sai Island.

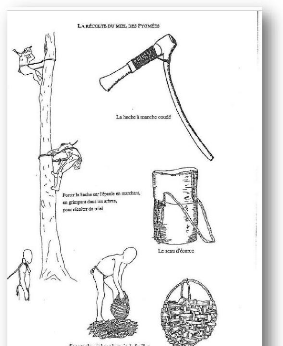

Figure 48 : Exemples d'utilisation d'une herminette par

les populations chasseurs-cueilleurs de République Centrafricaine

(Bahuchet, 1989)

La herminette qui est un outils que l'on compare souvent

aux core-axes (MATOUMBA, 2013) comme à celle de Mumyeme

(Pétrequin and Pétrequin 1990) suggèrent des outils de

type core-axe qui sont emmanchés.

Des populations actuelles de

chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale utilisent aussi un outil

qui s'apparente souvent au core-

75

axe pour son profil symétrique. Ces haches

sont mise en action par leur manche coudé et servent pour plusieurs

fonctions (Bahuchet, 1989.)

Cette question nous semblent importante dans le contexte

actuel du débat à savoir : quel rôle joue l'Afrique

centrale dans le développement de comportement moderne des Homo

sapiens ? L'emmanchement avait déjà été

suggéré à Kalambo Falls (Barham and Smart, 1996; Taylor,

2016) et a Sai Island (Rots and Van Peer, 2006). Qui sont les outils

emmanchés omniprésents en Afrique centrale dans les

activités que ce soit, agricoles ou de prédation pour

l'acquisition des ressources sauvages ou encore les activités

artisanales comme la sculpture ? Nous pensons qu'en effet ces pièces

bifaciales à bords parallèles auraient pu être

emmanchées tels que l'on proposé certains auteurs.

Nos pièces présentent une seule partie

préhensive qui est toujours associée à une ou à

plusieurs parties actives. Aussi la récurrence d'un méplat

proximal au sein du Groupe 1 interroge davantage cet emmanchement. A partir de

l'étude des différentes Unités Techno-Fonctionnelles de

notre assemblage nous avons combiné des couples d'UTFt et UTFp qui nous

permette de proposer des possibilités d'emmanchement de ces

pièces bifaciales à bords parallèles.

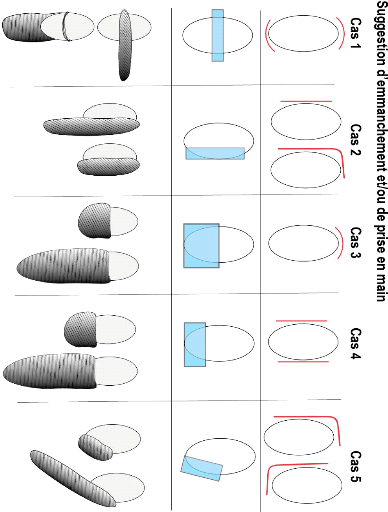

Nous avons cinq cas qui se présentent à nous. le

cas 1 concerne des outils avec des UTFt proximo-distales dont l'emmanchement

pourrait être mésiale avec différentes positions du manche.

Le cas 2 dont l'UTFp est latérale s'associe à des UTFt

latérales et latéro-distales , ici l'outil peut être

emmanché ou tenu à la main. Les cas 3 et 4 intègrent des

outils avec des UTFt bilatérales et distales, ceux-ci peuvent

potentiellement avoir le même type d'emmanchement au regard de leurs UTFp

proximale et proximo-mésiale. Tout cela suggère une multitude

d'outils possibles...

76

Figure 49 Suggestion d'emmanchement

77

78

|