I.1.2.2. Immunité adaptative ou spécifique

Intervient secondairement après une phase de

reconnaissance de l'antigène, de prolifération lymphoïde et

de différenciation en cellules productrices d'anticorps (lymphocytes B /

plasmocytes) et de cytotoxicité (lymphocytes TCD3+). Cette

immunité adaptative est douée de mémoire et un

deuxième contact avec l'antigène permet une réponse rapide

et puissante de type secondaire (Olivier, 2005). L'immunité adaptative,

antérieurement qualifiée d'immunité spécifique, est

nécessaire pour le contrôle des infections de longue durée

et pour la mise en place d'une mémoire immunologique sur laquelle

s'appuie la vaccination (Cavaillon, 2010).

Kouassi et al., (2003) intitule que, l'immunité

spécifique est apparue lors de la divergence entre

vertébrés et invertébrés. Elle est

caractérisée par un ensemble de molécules de structure

extrêmement diversifiée appartement toutes à la

superfamille des immunoglobulines (Ig) : les anticorps, les récepteurs

d'antigène des lymphocytes T (TCR) et les molécules CMH. Les

molécules d'Ig existent sous forme soluble (les anticorps

répartis en cinq classes de fonctions biologiques différentes

chez l'homme : IgM, IgG, IgA, IgD et IgE) et sous forme de récepteurs

membranaires des lymphocytes B (BCR). La molécule d'anticorps,

formée en général de 2 chaînes

légères, interagit par son site de liaison ou paratope avec une

zone de l'antigène appelée épitope. Chaque épitope

correspond à une zone de 2 à 3 nm de diamètre (soit

environ 15 acides aminés).

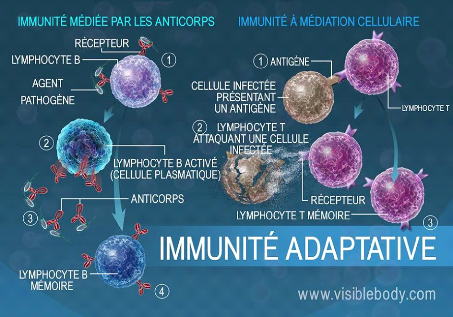

Figure 11 : organisation de l'immunité

adaptative.

I.1.2.2.1. Les acteurs de l'immunité adaptative

Il s'agit principalement des lymphocytes B et T, les

lymphocytes B étant responsables de la réponse immunitaire

humorale (production d'anticorps) et les lymphocytes T des réponses

cellulaires (auxiliaire, cytotoxique ou régulatrice). Les lymphocytes B

et les lymphocytes T ont une morphologie similaire, avec un rapport

nucléo-cytoplasmique élevé sans granulation. Ils sont

capables de reconnaître spécifiquement des antigènes via

leurs immunorécepteurs de type BCR ou TCR. Le BCR se lie à

l'antigène natif alors que le TCR se lie à des antigènes

apprêtés et présentés sous forme de peptide

associé aux molécules du CMH. Il existe des sous-populations

fonctionnelles de lymphocytes T et B définies par leur phénotype,

c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques moléculaires

membranaires, et des propriétés fonctionnelles

différentes. Par exemple, parmi les lymphocytes T, on distingue deux

sous-populations majeures : les lymphocytes T auxiliaires ou helpers (Th) et

les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T auxiliaires

sécrètent des cytokines et sont responsables de l'organisation

des réponses immunitaires innées et adaptatives. Les lymphocytes

T cytotoxiques provoquent la mort des cellules présentant des

antigènes étrangers (dans le cas d'une infection virale ou

d'autres pathogènes intracellulaires) ou des

antigènes du soi anormal en termes qualitatif et/ou quantitatif (dans le

cas d'une cellule tumorale) (Jonathan et al., 2018).

Il existe également des lymphocytes T

régulateurs exerçant des fonctions de régulation et

d'inhibition des réponses immunitaires. Au-delà de leur

rôle de précurseur des plasmocytes, cellules principalement

présentes dans la moelle osseuse ayant pour fonction la production des

anticorps en grande quantité et pendant une longue durée, les

lymphocytes B ont également un rôle de CPA aux lymphocytes T.

Cette propriété est à la base de la coopération

cellulaire entre les lymphocytes T et B afin de réguler l'activation de

ces derniers et ainsi la production des anticorps. Au décours des

réponses immunitaires, les lymphocytes B comme les lymphocytes T donnent

naissance à des cellules mémoires à durée de vie

longue dont le rôle est de répondre plus efficacement à une

nouvelle exposition à un antigène donné (réponse

secondaire) (Jonathan et al., 2018).

|