|

1

Année scolaire : 2024-2025

Université de Paris

Master 2 : Didactique de l'Histoire et de la

Géographie

Mémoire de recherche Master 2

UNE APPROCHE DU TERRITOIRE DANS

L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE IVOIRIEN : LE

CONCEPT D'IDENTITÉ

Présenté par TRAORÉ DRISSA

Sous la direction de M. GUILHEM LABINAL

Maître de Conférences en géographie, CY

Paris Cergy Université

DÉDICACE

2

AÌ toi Ramatou, pour ta

présence, ton soutien et ta patience.

3

REMERCIEMENTS

Avant d'aborder cette étude, je tiens à

remercier tous ceux qui ont contribué à son élaboration.

J'exprime tout d'abord mon infinie gratitude au Professeur Guilhem Labinal qui

a accepté l'encadrement de ce travail. Veuillez bien trouver ici

Professeur, l'expression de ma profonde gratitude.

Je tiens à remercier aussi le Professeur Pascal Clerc,

c'est par son biais que j'ai pu rentrer en contact avec mon encadrant.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Professeure

Caroline Leininger-Frézal pour sa disponibilité durant mes

débuts lors de ma formation de master.

Je remercie vivement tous mes enseignant.e.s pour la

qualité de la formation reçue lors de ce master en didactique

À tous mes élèves du Collège

Moderne Péhé, je tiens à dire merci pour leur

disponibilité lors de mes enquêtes.

4

INTRODUCTION

Tout étudiant de Master de recherche démontre

ses capacités intellectuelles et scientifiques en réalisant un

mémoire, c'est une étape très cruciale dans la

carrière de l'étudiant. Ainsi, il doit travailler sur un

thème intéressant et par les résultats de sa recherche, il

apporte sa modeste contribution à l'évolution scientifique.

Par ailleurs, j'ai connu le Master 2 didactique de l'histoire

et de la géographie par le biais de ma femme qui elle-même l'a

connu par l'intermédiaire de son collègue, qui est professeur

d'histoire-géographie au Lycée Moderne Port Bouët à

Abidjan. J'ai immédiatement demandé le nom de l'université

en charge de la formation, pour candidater à cette formation innovante

dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je suis professeur de

Collège. J'enseigne au Collège Moderne Péhé dans le

département de Toulépleu, dans la région du Cavally

(Guiglo) depuis le 06 janvier 2020. Dans l'optique d'améliorer mes

pratiques de classe en histoire-géographie et d'engager une recherche

qui aboutira sur la thèse, même si pour le moment, je suis qu'au

niveau du mémoire, que j'ai décidé de faire un master en

didactique d'histoire et de géographie. Ma spécialité en

perspective est la didactique de la géographie ce qui sous-entend que ce

travail de mémoire fait référence à la

géographie scolaire. À cet effet, mon étude est

axée sur l'analyse des manuels scolaires. Ce contenu des manuels

scolaires porte sur la notion du territoire plus particulièrement le

concept d'identité. En Côte d'Ivoire depuis la mort de

Félix Houphouët Boigny, toutes les crises vont prendre une tournure

identitaire. C'est en cela que Richard Banégas (2010, p. 222) affirme

que :

« On mesure encore la puissance mobilisatrice du registre

identitaire dans la crise ivoirienne où, face à la

rébellion des Forces nouvelles réclamant des papiers

d'identité pour les populations nordistes discriminées, on a vu

se développer dans le Sud un mouvement social d'ampleur inédite,

celui des Jeunes patriotes maniant indistinctement le registre anticolonialiste

de la libération nationale et celui ethnonationaliste de l'autochtonie

et de l'ivoirité. »

De sa version originelle, « Le concept d'ivoirité

apparaît pour la première fois en 1945 à Dakar, avec des

étudiants ivoiriens » (Vidjannangni, 2011, p. 42). Il faut attendre

jusqu'en 1974 pour voir son apparition dans la société avec

Niangoran-Porquet (Thiémélé, 2009 ; Vidjannangni, 2011).

La Côte d'Ivoire doit participer à la construction culturelle de

l'Afrique. Ainsi, selon son premier géniteur : « l'ivoirité

est ce que les Ivoiriens devaient apporter comme valeurs spécifiques

à la construction de l'unité africaine »

(Thiémélé, 2009, p. 75). L'ivoirité était

l'identité culturelle des Ivoiriens. Dans la revue Ethics, Jean-Marie

Adiaffi définit l'ivoirité

5

comme étant « l'ensemble des valeurs spirituelles,

esthétiques, ethniques, matérielles, intellectuelles

constituées par tous les peuples de Côte d'Ivoire. Elle transcende

métaphysiquement toutes les ethnies » (Adiaffi, 1997, p. 75

cité par Kipré, 2002, p. 93) rapporté par (Bayle &

Domergue-Cloarec, 2007, p. 40 ; Vidjannangni, 2011, p. 44). Ainsi,

l'ivoirité dans sa version originelle a une approche culturelle qui

s'enracine à l'origine. L'ivoirité avait pour but de donner une

identité nationale à la Côte d'Ivoire, qui allait regrouper

toutes les ethnies des quatre grandes aires culturelles. Voilà pourquoi

Pierre Kipré (2002, p. 93) affirme que :

« Le concept caractérise un processus

d'identité nationale qui est de nature géographique, culturelle

et civique ; un processus dynamique parce que fondée sur le dialogue

permanent des cultures en Côte d'Ivoire et sur leur enrichissement

réciproque ... un processus qui tire sa dynamique d'une part des

traditions d'hospitalité des peuples qui composent aujourd'hui ce pays

et, d'autre part de leur volonté de développement. Il doit

pouvoir déboucher sur un type spécifique de culture africaine et

sur des rapports au monde qui tournerait le dos à toutes les formes

d'exclusions » cité par (Vidjannangni, 2011, p. 44).

La dimension politique de l'ivoirité va faire naitre

des luttes sociales et politiques qui se sont manifestées par des luttes

pour ou contre une identité. Ces luttes se sont traduites par la remise

en cause d'une identité. Ainsi, en Côte d'Ivoire à chaque

élection présidentielle, la lutte du rapport au pouvoir et de

l'identité fait des milliers de morts. Cette dimension politique de

l'identité est une situation préoccupante en Côte

d'Ivoire.

Par ailleurs, pour Jean-François Thémines

(2020b) l'importance accordée au territoire est due aux finalités

actuelles de la géographie scolaire. Car elle vise à la

responsabilisation et à la compréhension de la structuration des

espaces du local au mondial (Thémines, 2020b). « La

géographie scolaire sélectionne et organise en effet ses contenus

et ses démarches d'abord en fonction de finalités de formation

civique, intellectuelle et sociale, assignées par la

société à l'École [...] La promotion du territoire

dans la géographie scolaire est au service de la formation civique et

intellectuelle des élèves [...] Penser le monde en territoires,

c'est confronter les élèves, par l'étude de l'espace

terrestre, à la pluralité des valeurs, la diversité des

représentations, la plasticité des cultures et des

identités » (Thémines, 2020, p.13). Enseigner les

territoires, c'est alors faire découvrir et comparer des espaces

d'échelles différentes. C'est comprendre les enjeux spatiaux, les

conflits fonciers et les acteurs d'aménagements (Thémines,

2020a). Ainsi que Maryvonne Dussaux (2017, p. 241) qui affirme que : «

chacun a sa propre représentation du territoire en fonction de la place

qu'il y occupe, de sa propre vision de l'avenir [...] L'absence de dialogue

territorial cultive les inégalités, les divisions et

l'intolérance ». De ce fait, « la géographie scolaire a

pour fonction, quant à elle, de construire des identifications

6

d'individus à différentes collectivités

[...] La particularité des enjeux du lien territoire-identité en

géographie scolaire provient de ce que la diversité des ancrages

et des références identitaires est constitutive du rapport des

élèves avec les espaces à enseigner »

(Thémines, 2020b, p. 33). On conçoit aisément le

rôle important de l'école dans la cohésion territoriale

(Ayed, 2018). L'éducation des élèves aux territoires

pourrait permettre à l'avenir de réduire les

inégalités spatiales et de lutter contre les divisions sociales

pour aboutir à une identité territoriale collective. Alors, dans

la géographie scolaire, le concept d'identité doit être

suffisamment et correctement pris en compte.

7

PARTIE 1 : GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES,

IDENTITÉ ET ÉDUCATION EN CÔTE D'IVOIRE

I. DE LA GÉOGRAPHIE RÉGIONALE CLASSIQUE

À LA GÉOGRAPHIE

DES TERRITOIRES

1. De la région au territoire

L'utilisation du terme territoire dans le vocabulaire

géographique est récente. Selon certains auteurs comme (Di

méo,1998, Chivalon,1999) cités par (Ripoll & Veschambre,

2015), l'apparition importante du terme en géographie peut toutefois

être attribuée à Claude Raffestin avec la parution de

« pour une géographie du pouvoir » en 1980. Cependant pour

Bernard Elissalde (2002) : « c'est plutôt du côté du

groupe Dupont, avec l'édition 1982 de Géopoint « Les

territoires de la vie quotidienne » qu'il faut rechercher l'entrée

officielle du territoire en géographie. Parmi ces pionniers du

territoire, il faut également mettre en avant Joël Bonnemaison qui

dès 1981 a publié « Voyage autour du territoire dans

l'Espace géographique » (Ripoll & Veschambre, 2015). De ce

fait, la décennie 1980 est caractérisée par des usages

pionniers du territoire dans les différents travaux. Cependant, à

cette période sur la totalité des travaux en géographie

l'« espace » et la « région » l'emportent nettement

sur le « territoire » comme l'affirme les auteurs :

« Dans le catalogue de l'UFR de géographie de

l'Université de Caen, les trois premiers ouvrages dont le titre comporte

territoire (en dehors de l'expression aménagement du territoire) sont

parus en 1980, 1981 et 1982, mais pour un total de 10 ouvrages seulement

classés en géographie sur l'ensemble de la décennie. De

même, dans les intitulés de DEA, espace l'emporte encore

très largement sur territoire en 1989 » (Ripoll & Veschambre,

2015).

Seuls les intitulés de colloque, logiquement le premier

canal de diffusion large des modes et paradigmes, enregistrent plus nettement

ce succès naissant et le favorisent : alors que le territoire est

totalement absent des intitulés de la période 1980-1981, 10 ans

plus tard, il est aussi prisé que l'espace et devance déjà

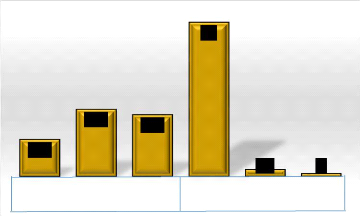

la région, comme indiqué dans le tableau suivant :

8

Années

|

1980/1981

|

1989/1990

|

2000/2001

|

|

Région et dérivés

|

2

|

6

|

0

|

|

Espace et dérivés

|

4

|

10

|

14

|

|

Territoire et dérivés

|

0

|

9

|

23

|

|

Nombre de colloques répertoriés

|

49

|

163

|

123

|

Tableau 1 : Les notions de régions, espaces et

territoires dans les intitulés de colloque ( Bulletin d'intergéo

cité par Ripoll & Veschambre, 2015, p. 271? 291)

Dans le tableau au début de la décennie 1980, la

notion de région et dérivés est en régression 2

contre 4 pour espace et dérivés et 0 pour territoire et

dérivés. C'est au début de la décennie 1990, qu'on

aura l'usage du territoire et dérivés dans les colloques. Il faut

attendre la décennie 2000 pour voir l'ancrage de la notion de territoire

et dérivés dans les colloques et l'usage confirmé de la

notion de l'espace et la disparition de la notion de région et ses

dérivés dans les colloques. L'usage de la notion du territoire ne

se fera pas sans conséquence.

Ainsi, en 2001 lors des concours, les épreuves de la

géographie régionale seront remplacées par la

géographie des Territoires comme cela a été indiqué

par (Ripoll & Veschambre, 2015).

En géographie, le territoire est tout espace

approprié. De ce fait, tout est territoire. Selon, l'usage premier du

mot territoire à l'époque moderne, Maryvonne Le Berre donne trois

éléments qui peuvent définir un territoire. La

domination (le pouvoir) qui s'exerce sur une aire

géographique qui a des limites. Dans ce cas, une portion

de l'espace devient un territoire (Le Berre, 1995, p. 603). Cette

définition du territoire peut être recevable dans une certaine

approche du territoire. Dans leur dictionnaire, Jacques Lévy et Michel

Lussault (2003) donnent d'abord, huit premiers sens au mot territoire. Ensuite,

ils font des critiques de chacune d'elle. De ce fait, une définition

unique du territoire se placerait probablement en porte-à-faux par

rapport aux autres définitions. Néanmoins, les auteurs vont

proposer une neuvième définition. À partir de quatre

approches se sont le « territoire » comme la forme matérielle

et symbolique, le « territoire » comme forme d'appropriation et le

« territoire » comme configuration spatiale puis le « territoire

» comme l'auto-référence. Pour les auteurs, le territoire

est un espace approprié qui permet la construction identitaire et existe

à des scalaires différentes. Quant à (Brédif,

2021), il développe aussi quatre approches du territoire. Selon lui, le

territoire est d'abord les limites du territoire de répartition des

éléments biophysiques (plantes ou les animaux) ; c'est aussi

l'espace juridico-politique de (l'État-nation), où l'État

exerce son autorité politique ; ensuite c'est un lieu d'appropriation et

de la construction identitaire individuelle ou collective et enfin c'est aussi

un ensemble de lieux interconnectés dans le système de la

mondialisation économique. Par ailleurs, l'entrée du

9

territoire par « l'espace » est un territoire

cartographiable (Pesqueux, 2009) c'est le territoire administratif. Le

territoire fait objet de découpage administratif. La souveraineté

et l'autorité d'un État s'exerce sur ce territoire. De là,

il a des frontières plus ou moins formelles. Il est

désigné comme un espace délimité où vivent

les gens sous une autorité politique. Ainsi, l'État se

légitime d'une part, de l'intérieur en soumettant sa population

sous son autorité et d'autre part, de l'extérieur en se faisant

reconnaitre par les autres États. Nous avons l'approche du territoire

comme un système. Ainsi, les auteurs comme Elsa Filâtre, (2021) et

Alexandre Moine (2006) considèrent le territoire comme un système

complexe. Ce système est évolutif et composé d'acteurs,

d'espace géographique et de systèmes de représentations.

La géographie est une science du territoire, différencié

de lieux reliées par un réseau (Brunet, 1995). La

différenciation des lieux suppose une production spatiale. Le territoire

est aménagé en des lieux différents pour des objectifs

différents et tous ceux-ci bien agencés et organisés pour

former des réseaux. Ce territoire s'appuie sur la théorie de

l'allemand Christaller. C'est le lieu de la réalisation des projets, des

rapports de force sur l'objet. La chose « territoire » devient un

enjeu et source de conflit.

Le territoire est fait d'espace culturel et de symbole

identitaire. Autrement dit, c'est un espace de représentation sociale.

Il se construit à partir d'un attachement et de sentiment d'appartenance

autour d'un paysage très souvent sacralisé. Le territoire

vécu est un territoire où vivent la population. La population est

enracinée à ce territoire qui est au coeur de son

identité. Chaque communauté se singularise par son

identité sur un territoire donné. Ainsi sur ce territoire,

l'identité résulte d'un sentiment d'appartenance de la

collectivité à des formes spatiales particulières. Ce

sentiment d'appartenance partagé par le collectif permet l'unité

sur ce territoire. Ainsi, le territoire est d'abord un lien avant d'être

une frontière. Le territoire est avant tout un lieu d'identification ou

d'appartenance ; l'appropriation se positionne au second plan (Bonnemaison et

al., 1995). Ces auteurs ont donné une définition plus ou moins

complète du territoire. Le territoire est un géo-système,

un espace approprié et constitué de différents lieux (Da

cunha, 2021, p. 14 cité par Hertig, 2012). C'est dans la même

logique mais avec une définition plus élaborée que Guy Di

Méo (1996, p. 40) affirme que : « Le territoire est une

appropriation à la fois économique, idéologique et

politique de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation

particulière d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur

particularité. » Dans cette approche de Guy Di Méo, nous

retrouvons les trois approches épistémologiques du territoire

dans le cadre éducatif comme développé par (Girault &

Barthes, 2016).

10

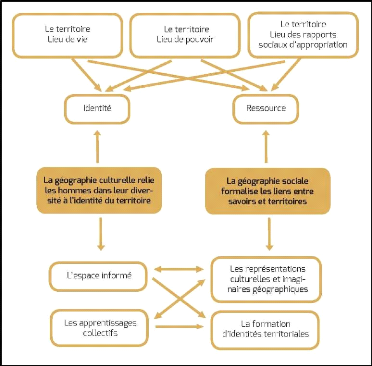

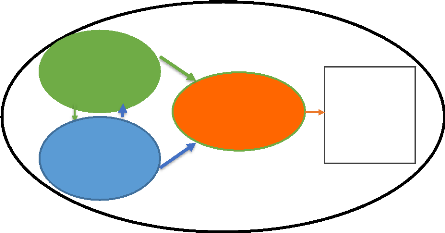

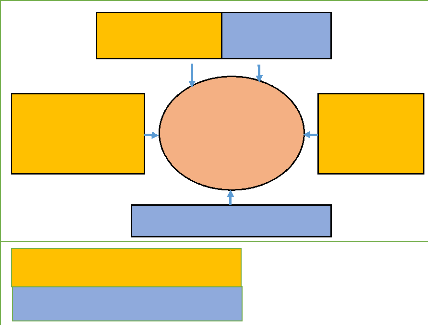

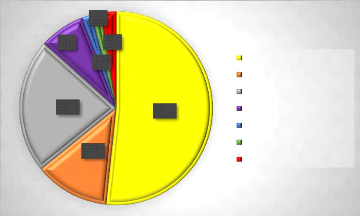

Figure 1 : Les différentes acceptations du territoire

(Girault & Barthes, 2016)

Ainsi, comme le présente la figure, le territoire est

soit un lieu de vie, soit un lieu de pouvoir ou encore un lieu des rapports

sociaux. Le territoire est un concept englobant en géographie. Dans

cette étude, je vais m'intéresser au territoire dans une approche

identitaire.

2. Territoire et identité : une dualité

géographique

L'identité est vue sous une dimension spatiale. Les

sociétés transforment leurs espaces de vie qui prennent des

formes idéologiques et culturelles. Dans cette relation entre le

territoire et identité, pour Benoît Raoulx (2022) l'espace est

« mise en mots ». L'espace est construit avec des marqueurs

symboliques qui dit tout sur la vie de cette société. Ainsi,

l'espace construit varie d'une société à une autre en

fonction de sa spatialité. Ces marqueurs symboliques constituent

l'identité de la société. Elle s'attache à ce

territoire à travers ces géosymboles. Selon France

Guérin-Pace (2006), l'homme s'attache à un ensemble de lieux.

C'est en cela que Reph affirme que : « Identity of place is much a

function of intersubjective intentions and experiences as of

11

the appearances of buildings and scenery, and it refers not

only to the distinctiveness of individual places but also to the sameness

between different places » (Relph, 1986, p. 44 cité par Stock,

2006, p. 3). Il y a autant de lieux que d'identités. C'est l'ensemble de

ces lieux qui constituent l'identité territoriale. En géographie,

l'identité se construit et se reconstruit à travers la mise en

place sur le territoire des géosymboles idéologiques d'une

communauté. Ainsi, l'identité territoriale d'une

société, c'est la manière dont elle construise son

identité sociale à travers le territoire. Le territoire est

produit par la société. De ce fait, l'identité d'un

territoire est un produit social. « Le territoire est donc la mise en

pensée et en pratique de l'identité des collectifs humains »

(Boyer-Araújo & Stoll, 2019, p. 4). Le territoire est porteur de

signes culturels et idéologiques, alors chargé de valeurs qui

permet la construction de l'identité individuelle et collective (Fourny,

2008). Le territoire permet de comprendre comment les différents acteurs

pensent, se racontent et pratiquent l'espace géographique. La

société incruste son identité dans le territoire. De ce

fait, l'identité influe sur la construction du territoire et vice versa.

Plusieurs groupes d'identités différentes peuvent habiter un

même territoire. Alors, la relation que chaque groupe va entretenir avec

ce territoire va être différente. Voilà pourquoi, le

sentiment d'appartenance est une question fondamentale dans la réflexion

sur les territoires, quand il est pris dans sa dimension identitaire Luc

Gwiazdzinski (1997) citée par Guérin-Pace (2006, p. 299). Le lien

entre le territoire et l'identité s'effectue sur le plan de

l'appartenance, c'est-à-dire dans une fonction symbolique à

travers des géosymboles.

3. Les quelques dérives de l'identité

territoriale en Côte d'Ivoire

L'identité territoriale peut faire naitre une sorte de

« chauvinisme exacerbé » chez les habitants d'un territoire

donné. De cette façon, on aura un repli de soi et une fermeture

sur l'extérieur. Une identité territoriale statique dans le temps

et dans l'espace est un élément négatif pour les

populations (Di Méo, 2008a). En Côte d'Ivoire, il suffit d'une

petite querelle au sujet de la forêt (la terre des ancêtres) entre

un autochtone et un allogène pour que l'allogène soit

traité « étranger local » ou d'« étranger

national » en fonction de l'ethnie de l'allogène. Si ce dernier est

de groupe d'ethnie « Dioula » les gens du Nord, il est

considéré comme un étranger dans une dimension nationale.

En revanche, qu'il est de groupe ethnique Mandé du Sud ou Akan, il est

traité d'étranger à une échelle locale. De ce fait,

l'identité territoriale conduit directement à un nationalisme

exacerbé, au tribalisme, à l'ethnisme, entraînant de facto,

l'exclusion (Ardrey R.,1966 cités par Bonnemaison et al., 1995, p. 34)

des autres ethnies. De plus, lorsque les géosymboles se rapportent

à une seule communauté. Les autres communautés n'ayant pas

les

12

mêmes valeurs sociales et culturelles se voient exclure

dans le pays. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où les

chrétiens ont été privilégiés par les

différentes autorités dans les idéologies spatiales. Par

conséquent, en Côte d'Ivoire, un « vrai ivoirien » doit

être un chrétien.

Il faut ajouter aussi que l'identité territoriale sert

aussi d'instrument pour les politiques. Les politiques peuvent s'appuyer sur

les peuples ayant le même sentiment d'appartenance à un territoire

pour avoir plus de militants et d'étendre leur domination spatiale.

Très souvent, le politique est aussi attaché à ce

territoire. Le politique manipule des populations en s'appuyant sur la religion

ou l'ethnie. Par la territorialité, les politiques contrôlent et

influencent une aire géographique (Sack, 1986 & Guermond, 2006).

Par ailleurs, l'identité territoriale peut être

source de conflit, opposant deux communautés et freiner le

développement de projets territoriaux (Thouément & Charles,

2011). En Côte d'Ivoire, l'identité territoriale a plutôt

confronté les autorités villageoises d'ethnie «

ébrié » en plein agglomération abidjanaise au

gouvernement dans le cadre de la destruction d'une partie

d'Adjamé-village pour l'agrandissement de la voie.

4. Une géographie des territoires axée sur

l'aménagement du territoire en Côte d'Ivoire

Au lendemain de l'indépendance, l'État va

initier plusieurs programmes de développement économique

national. Ces programmes de développement passent par la mise en valeur

de tout le territoire, d'où l'aménagement du territoire. De ce

fait, l'État a lancé deux grands projets de développement

régional : au centre, l'Autorité pour l'aménagement de la

vallée du Bandama (AVB) en 1969 et au sud-ouest, l'Autorité pour

l'aménagement de la région du sud-ouest (ARSO) en 1969, à

côté de ces deux grands projets, nous avons aussi la «

fête tournante des indépendances1». Le

développement est ainsi fortement lié à l'espace. Car, la

dimension spatiale est prise en compte dans les conditions de

l'amélioration des populations. De ce fait, les géographes sont

associés aux grands projets d'aménagement territorial. Ainsi, le

paradigme du développement en géographie ivoirienne a un ancrage

dans l'aménagement du territoire. Comme l'affirme Irène Kassi

(2010, p. 80) : « La quasi-totalité des thèses et

mémoires soutenus à l'IGT2, depuis sa création,

s'y réfèrent. Les étudiants mis à contribution

participent à une

1 Une ville était choisie pour abriter la

célébration de la fête de l'indépendance. Ainsi,

celle-ci bénéficiait des projets d'aménagement d'envergure

pour l'occasion.

2 Institut de géographie tropicale

13

géographie des problèmes que pose le

développement et surtout son absence pour les populations locales et sur

la dynamique territoriale. Ils abordent des thématiques aussi diverses

que variées. » Les mémoires de maîtrise sont

mentionnés dans le tableau ci-dessous.

|

Domaines

|

Thématiques

|

Nombre de

mémoires

|

|

Géographie urbaine

|

Aménagement du territoire et la politique urbaine

|

112

|

|

Géomorphologie

|

La dynamique des sols, dégradation des

ressources physiques et

récessions

pluviométriques,

|

74

|

|

Océanographie

|

Activités portuaires, pêche et aquaculture, les

études maritimes, la politique maritime

|

40

|

|

Population et

développement

|

Infrastructures et équipements, la cartographie,

l'exode rural, les migrations, le genre

|

39

|

|

Aménagement rural

|

Economie rurale, économie agricole, économie

pastorale

|

46

|

|

Environnement

|

Gestion des ressources naturelles, environnement santé,

profil environnemental, les risques naturels

|

40

|

Tableau 2 : Les thématiques sur les mémoires de

maitrise à l'IGT (Kassi, 2010, p. 80)

L'aménagement du territoire est la thématique la

plus abordée. Car, l'aménagement du territoire est l'un des

thèmes les plus étudiés par les géographes

ivoiriens. Ainsi, par l'aménagement du territoire, ils vont

répondre aux problèmes de développement local. Par

ailleurs, pour Jean-Yves Piot (2007, p. 43) : « L'aménagement du

territoire n'est en rien une science, ni une technique, encore moins un art.

» Alors, l'aménagement n'est rien d'autre qu'un concept de la

géographie. Car, aménagement n'est jamais associé à

un autre concept que celui de territoire. L'aménagement du territoire

est une compétence attribut à l'État et aux

collectivités territoriales. Dans ce cadre, le territoire est un lieu de

pouvoir E...] (Girault & Barthes, 2016). En outre, dans la

géographie scolaire aussi l'aménagement du territoire occupe une

place importante dans l'enseignement du primaire jusqu'au lycée.

Sanaliou Kamagaté (2020) dans son article

intitulé « L'aménagement du territoire dans les programmes

de géographie du système scolaire ivoirien », l'auteur

montre l'enseignement dispensé aux élèves sur le concept

d'aménagement du territoire en Côte d'Ivoire.

14

Au primaire, dès la classe de CE1, les

élèves sont initiés à l'apprentissage de la

maitrise du concept d'aménagement du territoire à travers les

thèmes comme le milieu physique, l'organisation administrative et les

disparités spatiales.

Au secondaire, l'aménagement du territoire est

enseigné aux élèves dans plusieurs classes notamment en

5ème, 4ème et 1ère. Les

intitulés des différentes leçons sont consignés

dans le tableau ci-dessous.

|

Leçons

|

|

|

|

5ème

|

L'impôt et l'aménagement du territoire ivoirien

|

|

|

|

4ème

|

La déconcentration administrative en Côte

d'Ivoire

|

|

|

|

La décentralisation administrative en Côte

d'Ivoire

|

|

|

|

Les insuffisances de l'organisation administrative

développement de la Côte d'Ivoire

|

dans

|

le

|

|

1ère

|

L'organisation administrative de la Cote d'Ivoire

|

|

|

|

L'aménagement du territoire ivoirien

|

|

|

Tableau 3: Les leçons évoquant

l'aménagement du territoire au secondaire

En 5ème, les élèves apprennent

à percevoir l'importance de l'impôt dans l'aménagement du

territoire. Ils retiennent que la mise en valeur du territoire est

financée par l'impôt que paye la population.

En 4ème, les apprenants sont

enseignés sur les aspects techniques de l'aménagement du

territoire que sont la déconcentration administrative territoriale et la

décentralisation administrative territoriale. Ils sont amenés

à connaitre les acteurs de l'aménagement du territoire et leurs

compétences.

En 1ère, les enseignants approfondissent ce

que les élèves ont appris dans les classes antérieures.

Comme l'affirme Sanaliou Kamagaté (2020) : « Les connaissances

acquises en aménagement du territoire au premier cycle, notamment en

classe de 4ème sont approfondies » en première.

En Côte d'Ivoire, la géographie universitaire et la

géographie scolaire définissent le territoire soit comme un

territoire administratif ou soit comme un territoire approprié. Dans le

milieu universitaire, le territoire est aussi évoqué de

manière sous-adjacente à travers les études sur les

conflits fonciers sans toutefois mettre un accent particulier sur la notion de

l'identité. Les géographes sont restés muets face à

la question identitaire ou la crise identitaire en Côte d'Ivoire

(Guermond, 2006).

15

II. GÉOGRAPHIE ET IDENTITÉ : UNE

DIVERSITÉ D'APPROCHES

Pour Bernard Elissalde (2002, p. 197) : « une

géographie des territoires exigerait de descendre à une analyse

à la fois plus fine que les grands thèmes de la géographie

classique (ville, région, pays, ruraux, quartiers, vallées), mais

aussi plus flous (le territoire du loup), voire ubiquiste et idéelle (le

territoire du vide). » La géographie des territoires dans une

approche identitaire résulte de la géographie politique, de la

géographie culturelle et de la géographie sociale. Ainsi, le

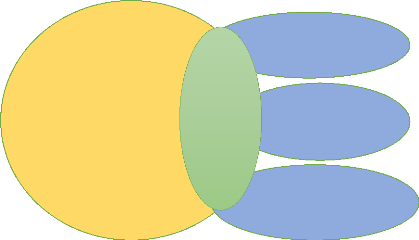

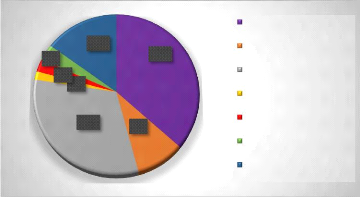

schéma disciplinaire de mon étude se présente comme suit

:

Géographie des Territoires

tude

Notre champ d' é

Géographie sociale

Géographie culturelle

Géographie politique

Figure 2 : Schématisation du champ disciplinaire de

notre étude

1. 16

La géographie sociale et

identité

La géographie sociale, c'est la géographie de

l'action et des acteurs (Séchet et Veschambre, 2006 cités par

Golly, 2017, p. 14). Aucune étude sur le territoire ne peut se faire

sans les acteurs. « L'objet de la géographie sociale est

l'étude des relations entre rapports sociaux et rapports spatiaux »

(Di Méo, 2008b, p. 1). Elle s'intéresse aux pratiques et aux

représentations sociales (Blanchard et al., 2021) et spatiales. En

effet, elle s'intéresse aux grandes questions sociales qui impliquent

l'espace géographie. Puisque, l'identité est une des questions

sociales évidemment liées au territoire. Les différents

outils de la géographie sociale permettent de cerner et d'identifier la

nature de l'identité. Les représentations spatiales se font

grâce aux médiateurs identitaires comme le lieu, le paysage, le

territoire (Di Méo, 2002a). Selon Guy Di méo (2017)

rapporté par André Joyal, (2017) abordé la question de

l'identité en géographie sociale c'est comme si, on avait

l'intention de dresser les uns contre les autres. Voilà pourquoi il a

intitulé son livre « le désarroi identitaire. Une

géographie sociale. »

2. La géographie culturelle

La géographie culturelle est la géographie qui

s'intéresse à la relation culturelle que l'homme entretient avec

le territoire. Ou encore avec la géographie culturelle, la culture est

au centre de la relation que l'homme entretient avec le territoire. Pour faire

court, on peut affirmer que c'est lorsqu'on voit la culture sous un aspect

territorial. Son objet d'étude est la culture. Alors, « l'approche

culturelle invite les géographes à se pencher sur le

problème des identités, des modalités de leur construction

et de leur signification » (Claval & Staszak, 2008, p. 6). La

géographie culturelle réunit les hommes dans leur

diversité à l'identité du territoire. Gottmann parle d'une

géographie « iconographie. » Pour lui : « L'iconographie

est un ensemble d'éléments d'ordre culturel qui font

l'unité d'un peuple » (Bonnemaison et al., 2000, p. 52). La

géographie culturelle étudie les images culturelles qui

s'incarnent dans des territoires qui sont des vecteurs d'identités.

Voilà pourquoi, elle s'intéresse à la question des

identités liées au territoire.

2.1. La notion de culture dans cette étude

Les questions identitaires sont liées à la

question de la culture. La culture se voit partout ainsi il y a de

l'identité pour tous (Cuche, 2016). La culture permet au

géographe de comprend le territoire, de le lire et de déceler ce

qui s'y « passe ». En effet, elle fournit aux hommes les

17

moyens d'organiser leur espace. C'est un canal qui permet de

marquer la différence entre les ethnies. « Le concept de culture en

tant qu'instrument de structuration des communautés, déterminant

autant les conditions d'appartenance au groupe que les différences entre

les groupes » (Bonnemaison et al., 2000, p. 54). La culture est à

la fois un lien et une borne. D'abord, elle rassemble tous ceux qui ont le

même sentiment d'appartenance et elle fait preuve de borne, lorsqu'elle

est utilisée pour marquer la différence entre deux groupes de

sentiment d'appartenance différent. Ensuite, dans une vision pas

toujours saine, elle peut être utilisée pour permettre à un

groupe de dominer un autre groupe ou d'être sous son emprise. Par

ailleurs, il faut savoir que toutes les cultures se valent. Chaque culture

renferme une croyance et une moralité. Elle n'est pas le fruit du

hasard. Elle se construit dans le paysage ou sur le territoire. C'est tout ce

qui n'est pas inné chez l'homme (Claval & Staszak, 2008). Chaque

communauté a une culture qui la singularise des autres

communautés. En un mot, la culture permet la construction

d'identité collective. « La culturelle est l'âme d'un peuple

» (Bonnemaison et al., 2000, p. 84). Selon Sauer la culture, dans son

acception très large, c'est l'ensemble de l'expérience humaine,

spirituelle, intellectuelle et matérielle (idem). Les problèmes

culturels sont abordés par le paysage. Pour essayer de comprendre le

sens du paysage, c'est le point de vue culturel (Berque, 1984).

2.2. Le concept de paysage en géographie

culturelle

L'intérêt pour le paysage commence avec le

développement de la géographie régionale et de

l'étude des genres de vie (Paquette et al., 2005). C'était une

géographie naturelle qui s'intéressait à la

végétation, c'est-à-dire aux différentes formes du

paysage et à la répartition du paysage en fonction des types de

sols. Cette approche naturaliste va s'élargir en intégrant une

approche environnementaliste (le relief, le climat...). Ce milieu naturel est

constitué de ressources. La géographie va s'intéresser

aussi à l'étude de l'exploitation de ces ressources par l'homme.

De ce fait, le paysage va être délaissé au profil de la

région économique. C'est avec l'émergence de la

géographie culturelle, que la réflexion sera menée autour

du territoire (Paquette et al., 2005). La géographie culturelle comme

l'étude du sens (global et unitaire) qu'une société donne

à sa relation à l'espace et à la nature : relation que le

paysage exprime concrètement (Berque, 1984). En géographie

culturelle, le paysage est un espace vécu. La dimension culturelle

s'inscrit dans la matérialité et l'immatérialité du

territoire. Ces deux dimensions interagissent pour donner un aspect singulier

au territoire. C'est cet aspect particulier du territoire qui est le paysage

culturel. Le paysage culturel résulte de la synthèse

18

des facteurs naturels, socio-économiques et culturels

(figure 3). Selon Carl Sauer, un passage naturel devient avec le temps un

passage culturel à cause de la mobilité démographique, de

la densité de population, de l'habitat, de la production et de la

communication (Sanguin, 1984).

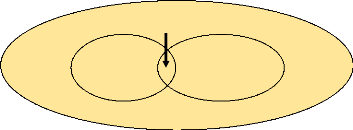

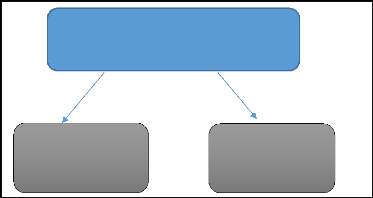

Natural Setting

Cultural

Time

Human

Intervention

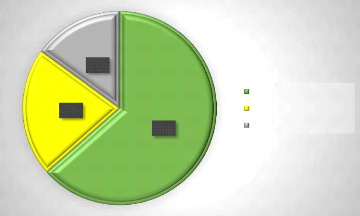

Figure 3 : Le paysage culturel comme une constante

interaction entre l'intervention humaine et le milieu naturel

(O'Hare,1997. p.34 cité El Fasskaoui, 2014)

Le paysage culturel est le milieu naturel qui est

marqué par l'intervention humaine. Il nait des interactions des

éléments d'ordre social et des éléments naturels.

Ainsi, à travers le paysage culturel se voit une corrélation

entre la nature et la culture. Selon Brahim El Fasskaoui (2014, p. 34) la

définition du paysage culturel est donnée pour la première

fois en 1925 par Carl Sauer le père de la géographie culturelle

américaine : « The cultural landscape is fashioned from the natural

landscape by cultural group. Culture is the agent, the natural areas is the

medium, the cultural landscape is the result ». De ce fait, le paysage

culturel est à la fois un espace social, culturel et naturel. Le

triangle du paysage culturel se construit à travers ces trois

espaces.

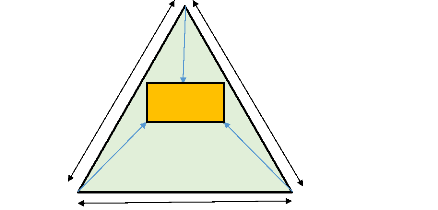

CULTURE

(Savoir, Savoir-être, Savoir-faire ancestraux)

PAYSAGE

HOMME

(Sol, Terre, végétation...)

Paysage culturel

Figure 4 : Le triangle du paysage culturel

19

L'homme se sert du paysage naturel comme support pour

transmettre des savoirs, savoir-être et des savoir- faire ancestraux

(culture). Autrement dit, il utilise le paysage pour mettre en scène des

valeurs culturelles. Le lien culturel formé avec la coïncidence de

la culture et la nature est le paysage. L'homme construit le paysage, ainsi, il

le fait en fonction de son appartenance socioculturelle. Selon le

géographe américain John Brinckerhoff Jackson,

le paysage est « une succession de traces, d'empreintes qui se

superposent sur le sol. Il est, en ce sens, comme une oeuvre d'art ; la terre,

le sol, la nature sont les matériaux que les hommes mettent en forme

selon des valeurs culturelles qui sont différentes dans le temps et dans

l'espace » citée par (Domingues, 2006). Et ce paysage culturel

n'est pas figé. Il se développe avec les aspirations de la

communauté qui le crée. Le paysage résulte de la

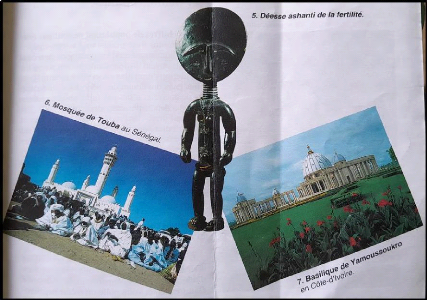

construction sociale et culturelle. Les mosquées centenaires du type

soudanais dans le paysage de la région du Nord mettent en scène

les valeurs culturelles religieuses islamiques de la population. La

construction du paysage relève l'identité de la communauté

qui l'a construit. Le paysage a une valeur identitaire quant-il désigne

à la fois un seul territoire et un seul groupe social (Sgard, 1997). Ce

paysage est objet d'unité de ce groupe social et fait sa

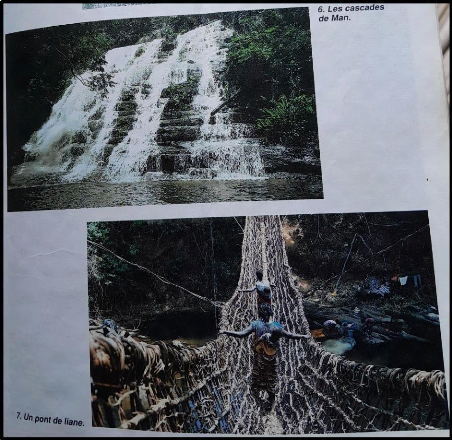

particularité. De ce fait, le groupe social dégage un sentiment

d'attachement à ce paysage. Dès lors, on parlera de paysage

identitaire. Comme c'est le cas avec les ponts de liane dans les paysages des

ethnies Yacouba, la construction de ces paysages résultent d'un

savoir-faire socio-culturel. Le paysage identitaire permet à une

communauté de s'identifier à une culture, à une

société, de se situer dans le temps et dans l'espace. Le paysage

est la porte d'entrée pour comprendre les liens tissés entre la

communauté et leur territoire. Les poissons sacrés permettent de

comprendre le lien que puisse plusieurs ethnies avec leur espace. Il y a une

codification du paysage dans un système de valeurs par la

société. Ainsi, Anne Sgard (1997) attribué trois grands

types de valeurs au paysage : une valeur marchande, une valeur patrimoniale et

une valeur identitaire. On peut aussi faire une catégorisation du

paysage : paysage-cadre de vie ; paysage-identité ; paysage-ressource et

paysage-patrimoine (Bonnemaison et al., 2000). Le paysage identitaire est le

fait qu'une société dégage un sentiment d'appartenance

à une espèce naturelle (haut-lieu, végétation,

eau...) ou à une oeuvre humaine particulière et

emblématique. L'identité de la communauté s'exprime

à travers cet élément naturel ou humain. Cet

élément peut être sacré ou non. Il est un objet

culturel, car en dehors du paysage, il n'y a pas de culture. Dans la

région du Nord, les roches sacrées de Shien low sont les objets

culturels de cette communauté.

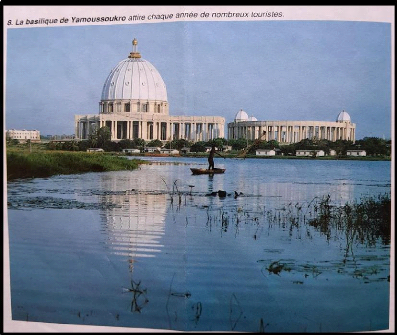

Le paysage identitaire peut être aussi un objet de

marketing territorial. Dans la promotion du tourisme, il peut être

utilisé comme un logo (Sgard, 1997). On parlera de

l'instrumentalisation

20

de l'identité territoriale au service de

l'attractivité touristique (Bayed & Sedra, 2020). En Côte

d'Ivoire, on peut citer le pont de liane et la basilique notre dame de

Yamoussoukro. À cet effet, un paysage peut avoir à la fois une

fonction identitaire et une fonction marchande avec la caution de la

communauté, qu'il représente. Cependant, il n'y a pas lieu de

confondre un logo publicitaire qui a uniquement une valeur monétaire

à un paysage identitaire (Sgard, 1997).

Le paysage identitaire peut être aussi encore un lieu

patrimonial. Ce paysage qui résulte de la mémoire collective peut

être menacé de disparaitre pour cela les actions politiques seront

entreprises pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sera

protégé et préservé. Ainsi, le paysage identitaire

se trouve être un patrimoine socio-culturel. Je pense à la

mosquée centenaire de Kong qui a été construite en terre

à l'époque soudanais, c'est-à-dire au XVIIème

siècle. Ici, il ne faudrait pas confondre un paysage patrimonial tout

court à un paysage identitaire. À titre d'exemple comme paysage

patrimonial, je peux citer le parc national de Taï qui est inscrit au

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, n'est pas pour autant un paysage

identitaire.

Voilà défini le paysage identitaire, il a une

fonction interne et une fonction externe selon (Sgard, 1997). La fonction

interne, c'est le rôle que joue le paysage auprès du groupe

social. C'est la relation que tisse le groupe social avec le paysage. Quant

à la fonction externe, c'est l'image que le groupe social veut donner de

lui à l'extérieur.

2.3. Quel lien entre le Paysage, Identité et Culture

en Côte d'Ivoire ?

Le territoire est une production sociale. Or, la culture est

en l'homme. Donc, la culture produit du territoire en formant des

différents paysages. Le paysage, empreinte de la culture (Berque, 1984 ;

Houssay-Holzschuch, 2005). En effet, la culture chrétienne a

favorisé la construction de la Basilique. Chaque visiteur à

Yamoussoukro sait automatiquement qu'il est dans une ville qui est

foncièrement ancrée dans la religion chrétienne. Tout

comme la culture musulmane a permis la construction de la mosquée de

Kong. Tous les visiteurs dans la ville de Kong ont la même l'impression.

Mais, aussi dans la culture, on retrouve du paysage. Dans ce cas, on dira que

la mosquée de Kong fait partir de la religion musulmane ou encore que la

Basilique fait partir de la religion chrétienne. Chaque

communauté religieuse aura un sentiment d'appartenance pour les deux

villes ou les deux paysages. Par conséquent, la culture tout comme le

paysage induisent la construction de l'identité collective (voir

figure).

21

On a aussi le paysage « naturel », il n'a pas

été créé grâce à une intervention

humaine. Les « bois sacrés » ou les « forêts

sacrées », on les retrouve plus ou moins un peu partout en

Côte d'Ivoire. Ils ont tous des caractères mystérieux,

sacrés et secrets toutefois avec des rôles différents d'une

ethnie à une autre ethnie. N'est-elle pas cela même

l'identité ? Ce que j'ai de semble aux autres et ce qui me

différencie des autres.

En Côte d'Ivoire, « les bois sacrées »

sont des vecteurs de l'identité « des sénoufo ». En

pleine ville à Korhogo, l'espace urbain est aménagé en

prenant en compte le paysage du « bois sacrée » qui est

clôturé avec un portail. Les « sénoufo »

étant des sociétés d'initiations, c'est à

l'intérieur de ces forêts que le jeune « sénoufo

» est initié à porter les masques. L'initiation est

secrète, les masques sont sacrés d'où tout le

caractère sacré de ces paysages. Chez les « sénoufo

», il faut « faire » ce paysage de « bois sacré

» pour être considérée comme un « garçon

», c'est-à-dire un « homme ».

Comme « forêt sacrée », je peux citer

celle du village « Kambli » dans le département de

Toulépleu. La « forêt sacrée » abrite une colline

appelée « Tounan ». Cette forêt sacrée est

adorée par la population. Elle a un lien mystique, historique,

protectif, substantif avec la population. Les villageois de « kambli

» se sentent forts avec à ce paysage, situé à

l'entrée du village qui les protège des éventuelles

physiques et mystiques. Les guéré de « kambli »

où qu'ils se retrouvent sur la planète terre ne jurent que par

« Tounan ». Ainsi, ils s'identifient à ce passage. Les

paysages véhiculent une puissante charge identitaire. L'homme devient ce

que la culture en fait et inversement. Comme cela a été

démontré par Augustin Berque qui a mené des travaux sur la

relation forte entre l'homme et le paysage (Berque, 1984 ; 1990 ; 1994 ; 1995)

mentionné par (Bonnemaison et al., 2000). Le rôle que joue le

paysage dans la construction des identités culturelles est

fondamental.

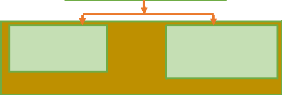

Paysage

(culturel ou

identitaire) Sentiment

d'appartenance

Fff

Culture

Territoire

Identité

territoriale

22

Figure 5 :La construction de l'identité territoriale

en géographie

Les ethnies se définissent en fonction des lieux

où ils vivent. Ils s'identifient dans une représentation

collective au paysage en lui attribuant une valeur identitaire. La

communauté décide de « vivre ensemble » sur ce

territoire autour de ce paysage. Car, la communauté a

développé un sentiment d'appartenance à ce territoire par

l'intermédiaire du paysage.

La culture des peuples mobilise un grand nombre d'acteurs et

sont des marqueurs d'une identité territoriale. Voilà pourquoi

Claire Guiu (2007, p. 39) affirme que : « la pratique folklorique

fonctionne donc comme un pôle d'unification émotionnel et

d'intégration de l'ensemble de la population. Elle participe à la

narration d'une identité régionale et à la construction

d'un soi, d'un même, d'un soi-même comme un autre. » En effet,

la culture est essentielle pour la construction et la reconstruction de

l'identité.

Il peut aussi arriver que le paysage et la culture ne font

qu'un, c'est-à-dire que la culture est incluse dans le paysage et

inversement. Ce passage fait partir de l'identité culturelle des

peuples. Il va dégager une puissante charge identitaire. Cette

identité paysagère va construire une identité

territoriale. En Côte d'Ivoire, le paysage et la culture sont des

vecteurs de l'identité territoriale « villageoise » ou «

rurale ».

23

2.4. Le système culturel ivoirien

L'espace vécu n'est pas strictement la région.

Il est vécu par la communauté qui y est installé. C'est un

espace de différenciation, il marque la différence entre les

membres de la communauté qui l'habite. C'est un espace de dualité

entre la frustration et la joie puis d'haine et d'amour. « ...c'est un

vécu qui n'est pas le même pour tous selon les classes sociales,

les métiers ou les identités culturelles » (Bonnemaison et

al., 2000, p. 58). Chaque ethnie a un rapport différent avec l'espace.

Un individu peut fréquenter plusieurs lieux dans l'espace tout en ayant

des rapports différents avec chacun d'eux. Son espace de vécu,

c'est la somme de ces lieux et le rapport d'affection qu'il éprouve pour

ses lieux. L'espace perçu est perçu inégalement. Pour

Armand Fremont, c'est l'ensemble de l'« espace de vie » et de l'

« espace social » auxquels s'ajoutent les valeurs psychologiques qui

s'attachent aux lieux et qui unissent les hommes à ceux-ci par des liens

immatériels (Frémont, 1974, p. 49). C'est un espace dynamique en

continuelle changement. Il est transformé par la culture.

L'espace culturel est différent de l'espace

vécu. Un espace culturel est un paysage construit sur un espace naturel.

Autrement dit, l'espace culturel est un paysage culturel. L'espace culturel est

un produit social. Il est construit par un groupe culturel. C'est la

transformation de la nature vierge en paysage culturel. Un espace culturel est

caractérisé par des géosystèmes. Un

géosystème c'est l'élément emblématique,

sacré d'un lieu.

L'aire culturelle est un espace dans lequel plusieurs ethnies

ayant des traits culturels communs vivent ensemble. En Côte d'Ivoire,

c'est le regroupement de plusieurs groupes ethniques dans un espace

donné sur des bases historiques et culturelles. La langue est un trait

culturel essentielle dans la construction des aires culturelles. Chaque groupe

ethnique correspond à une aire culturelle. Ainsi, chaque groupe ethnique

a le même foyer culturel. Le foyer est le berceau d'origine. « Une

aire culturelle peut se définir comme un espace relativement

homogène, à l'intérieur duquel se retrouve l'association

dominante de certains traits culturels » (Bonnemaison et al., 2000, p.

97). Ou encore, c'est l'espace de l'usage, du contrôle et des pratiques

d'un groupe ethnique.

Ainsi, l'espace vécu correspond à la Côte

d'Ivoire. L'espace vécu a donné naissance à deux espaces

culturels (la région savanicole « les gens du Nord » ou «

nordistes » et la région forestière « les gens du Sud

» ou « Sudistes »). Les aires culturelles sont regroupées

au sein de l'espace vécu et l'espace culturel.

24

3. La géographie politique

La géographie politique s'intéresse à la

relation que le pouvoir entretient avec l'espace. Le rapport entre la politique

et le territoire est étroit. La géographie politique est la

politique des États expliquée par le milieu. Elle

s'intéresse aux idéologies spatiales. Comme cela a

été confirmé par Jean Brunhes sa définition :

« Nous demandons, quant à nous, à réserver le nom de

géographie politique à l'étude générale et

synthétique des facteurs et conditions géographiques du

développement des sociétés politiques, c'est-à-dire

des États » (Lévy et al., 1990, p. 7). L'État se

trouve au coeur de la géographie politique. Elle aborde essentiellement

la politique interne d'un pays ou d'État. De ce fait, elle

s'intéresse à la délimitation des États, leur vie

politique globale et locale ; l'assise territoriale des clans ; tribus ;

ethnies ou nations, ou encore des langues et des religions (De Montbrial,

2004). Pourtant, les clans ; les tribus ; les ethnies ; des langues et les

religions sont des identités. Partant de là, l'identité

est un objet de la géographie politique. C'est la description du

territoire socioculturel à des échelles différentes.

3.1. Paysage politique au coeur du discours territorial

ivoirien

Il y a une relation étroite entre la construction des

paysages et les autorités politiques. Le paysage culturel devient un

paysage politique à la suite des actions gouvernementales, des

collectivités territoriales et de l'aménagement territoriale.

Dès lors, le paysage politique est l'empreinte de l'idéologie et

des considérations politiques sur le passage culturel. Les

autorités politiques impriment leurs idéologies sur le paysage.

Cependant, les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à politiser le

paysage. Les groupes ethniques tendent parfois à politiser leur paysage

immédiat. On peut évoquer aussi des sociétés

où les croyances idéologiques (religieuses) sont dogmatiques et

celle dont les croyances idéologiques sont moins dogmatiques en tout cas

pas évidentes. La première société va

sécréter des paysages politiques ce qui parait plus

évident. Mais contre toute attente la deuxième

société aussi va pondre des paysages politiques liés

à des considérations religieuses (Sanguin, 1984). Comme ce fut le

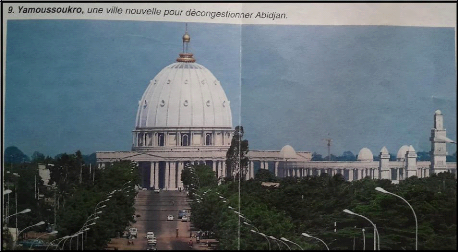

cas, avec la construction de la Basilique Notre Dame de la Paix en Côte

d'Ivoire à Yamoussoukro. L'idéologie spatiale évince la

réalité sociétale. Par ailleurs, l'auteur reconnait le

paysage politique a trois niveaux. D'abord, au national c'est-à-dire le

macro-dimension, c'est là où les idéologiques politiques

ont un impact sur le pays entier, ça peut être la

décentralisation, la déconcentration ou encore le

découpage territorial à des fins administratives. Ensuite, au

régional (méso-dimension), l'État peut

préférer une région à une autre. Par

conséquent, il va

25

octroyer plus de soutien économique et politique

à celle région par rapport à l'autre. La région Sud

ou la région forestière de la Côte d'Ivoire est la plus

développée grâce au soutien et à la volonté

politique étatique. Enfin, la dimension locale (micro-dimension), dans

l'identité locale de la population, il est inclus les différentes

forces politiques du pays très souvent par l'action de la

décentralisation. Elle permet aux différents partis politiques

d'étendre leur influence au niveau local, grâce aux

élections municipales. Ainsi, le paysage politique est influencé

différemment par les acteurs politiques locales et nationales. Ces

paysages politiques susmentionnés sont constitués

d'éléments. Les éléments du paysage politique sont

les frontières, les paysages publics, les sites et monuments publics

puis les édifices de services publics. En Côte d'Ivoire, la

quasi-totalité de ces éléments sont présents dans

la zone Sud du pays au détriment de la zone Nord. Or, ces

éléments du paysage politique véhiculent des valeurs

religieuses, sociales et politiques au sein de la population qui les abritent.

De ce fait, les formes paysagères sont instrumentalisées dans la

construction du discours territorial. Les éléments du paysage

sont pertinents dans la compréhension du paysage politique.

3.2. Le lien fort entre l'identité, le territoire et

la politique en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays

africains la religion, l'ethnie et la région sont intimées

liées à la chose politique. Les militants de chaque parti

politique partagent essentiellement la même religion, la même

identité ethnique et proviennent de la même région que les

leaders de chaque parti politique. D'abord, les « nordistes » ou les

« gens du nord », musulmans et de groupes ethniques «

Mandé-Nord » et « Voltaïques » sont affiliés

à Alassane Ouattara, lui-même musulman, « nordistes » et

d'ethnie « Dioula ». Ensuite, les « sudistes » ou les

« gens du sud », chrétiens catholiques et de groupe ethnique

« Akan » notamment les « baoulé » sont des partisans

d'Henry Konan Bédié qui est lui-même chrétien

catholique, « sudiste » et « baoulé ». Enfin, les

« gens du centre-ouest », chrétiens et de groupe ethnique

« Krou » sont les fervents partisans de Laurent Gbagbo. Il est

chrétien, de groupe ethnie « Krou » d'ethnie

Bété puis les « gens d'extrême ouest »,

chrétiens et groupe ethnique « Mandé-Sud » sont les

partisans de Mabri Toikeusse qui est musulman « converti », provenant

de l'ouest et aussi de groupe ethnique « Mandé-Sud ». La liste

des leaders politiques n'est pas exhaustive. J'ai retenu que les quatre leaders

politiques les plus influents en fonction des aires culturelles comme

indiqué sur le tableau.

26

Groupes ethniques

|

Religions

|

Partis politiques

|

Leaders politiques

|

|

Akan

|

Catholiques

Musulman

|

PDCI-RDA

|

-FHB et Bédié décédés

(Baoulé)

Tidjane Thiam

(Baoulé et petit-fils de FHB)

|

|

Mandé-nord

|

Musulman

|

RHDP

|

-Alassane Ouattara (Dioula)

|

|

Krou

|

Depuis 1998

Pentecôtiste

En 2021

catholique

|

PPA-CI

|

-Laurent Gbagbo (Bété)

|

|

Mandé-Sud

|

Chrétien

Musulman

|

UDPCI

|

-Feu Guéï Robert (Yacouba) -Abdallah Mabri Toikeusse

(Yacouba)

|

Tableau 4 : Identité ethnique et religieuse des

principaux leaders politiques en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire, les ethnies s'identifient aux leaders

politiques issus de leur groupe ethnie ou ethnie ayant la même religion.

Les partis politiques et les leaders politiques constituent des vecteurs

d'identité territoriale.

Par ailleurs, l'islam est la première religion

officielle par ses fidèles. Mais, paradoxalement la religion catholique

est la plus privilégiée par la république (Coulibaly,

1995). Le discours politique consistait à faire la promotion de

l'église catholique au sein de la population et cela passait d'abord par

son propre groupe ethnie « Baoulé ». Le discours territorial

présente une Côte d'Ivoire, un pays catholique. La religion tout

comme l'ethnie est un enjeu politique dans un pays comme la Côte

d'Ivoire.

La colonisation a laissé à la Côte

d'Ivoire une structuration particulière de son territoire. Elle a

divisé volontairement le territoire en deux régions selon des

aspects géographiques, économiques, religieux et culturelles.

Cette stratégie territoriale a mis en place une zone savanicole au nord

et une zone forestière au sud peuplée respectivement des

populations musulmanes et chrétiennes. Les européens sont

rentrés en contact avec les Ivoiriens par le sud par le biais de

l'océan Atlantique. De ce fait, sa population bénéficie en

premier de l'instruction

27

scolaire. L'urbanisation de la zone forestière est

favorisée par le développement de l'économie de plantation

(café, cacao...) (Chauveau & Dozon, 1985). La zone savanicole est

marginalisée et orientée dans les cultures moins

spéculatives. Elle est importance dans la fourniture de la main-oeuvre

pour la mise en valeur des plantations et la construction des infrastructures

socio-économiques dans la zone forestière. Cet inégal

développement entre le Sud et le Nord pendant la période

coloniale va perdurer même après les indépendances.

Malgré quelques tentatives d'action de développement en faveur du

Nord initiées par Houphouët, les disparités entre le Nord et

le Sud vont exister (Coulibaly, 1995).

III. PAYSAGE ET IDENTITÉ DANS LA GÉOGRAPHIE

SCOLAIRE IVOIRIENNE

1. Paysage et identité

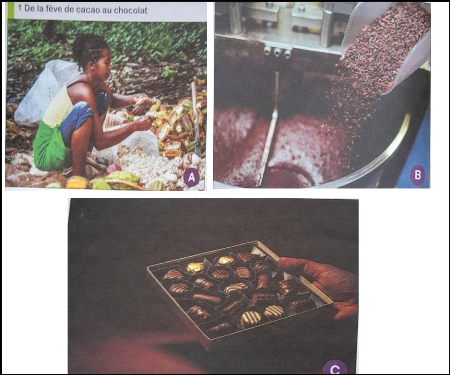

1.1. Les différents types de paysages identitaires

dans les manuels scolaires ivoiriens

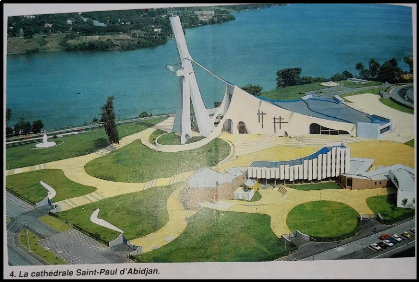

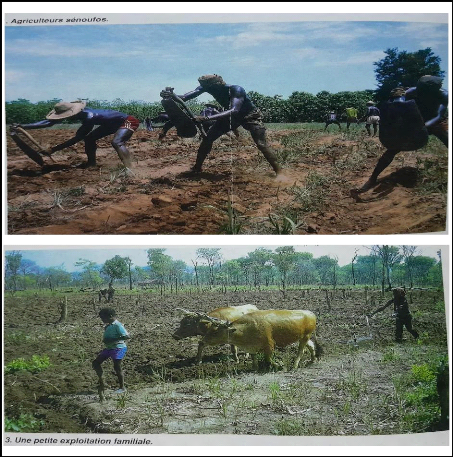

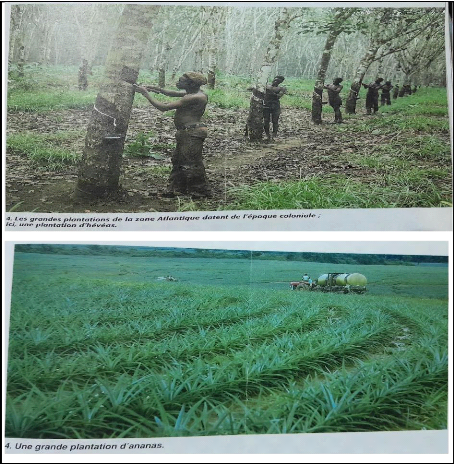

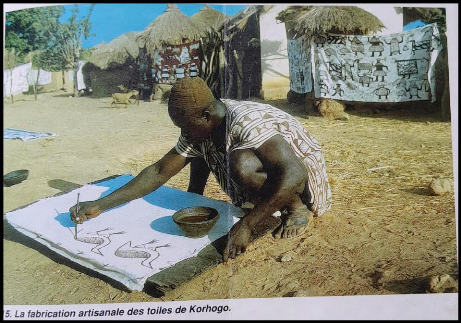

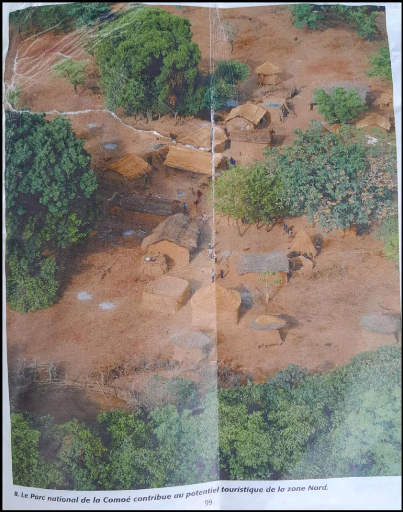

Dans les manuels scolaires de géographie, le paysage

joue un rôle très important dans l'enseignement. Il permet

l'apprentissage des élèves. Car, c'est un support pour illustrer

des concepts comme l'identité. En Côte d'Ivoire, dans les manuels

de collège, les paysages identitaires sont multiples et

diversifiés. En effet, les paysages identitaires sont presque

présents dans toutes les collections de manuels scolaires de la

6ème à la 3ème d'une part et d'autre

part, ces paysages identitaires sont multiformes ; on dénombre des

photographies, des images et parfois des cartes. Bien vrai que la carte ne soit

pas au sens strict un paysage. Mais, dans un sens plus large, le paysage est

« l'aspect visible de l'espace géographique » (Granier, 2003,

p. 20). En plus, l'explication d'un paysage identitaire peut être

polysémique et difficile. Pour cela, il faut avoir recours à des

documents complémentaires (par exemple une carte) néanmoins le

choix de la carte doit être bien fait et précis. Cette carte

favorisera la compréhension du paysage (Granier, 2003). En outre, dans

les manuels de géographie, le paysage identitaire est de plusieurs

natures (touristiques, culturels, naturels et agraires). Par conséquent,

ces paysages identitaires ont une double fonction. En effet, ces paysages ont

une valeur marchande et une valeur identitaire. La Basilique de Yamoussoukro

qui est illustrée comme un objet de marketing territorial, est aussi un

paysage identitaire religieux. C'est pareil aussi avec le pont de liane et

28

la cascade de Man qui sont utilisés comme des paysages

marchands, pourtant se sont aussi des paysages identitaires culturels. Dans les

manuels de géographie, on a aussi les paysages identitaires agraires.

1.2. L'identité dans les manuels de

géographie ivoiriens

Dans les manuels scolaires de géographie, le concept

d'identité a adopté deux postures d'une question socialement

vive. Certaines identités sont traitées et d'autres sont

évoquées de manière masquée. Les identités

ethnique et régionale sont traitées. L'identité ethnique

est abordée dans une leçon dont l'étude porte sur la

population ivoirienne.

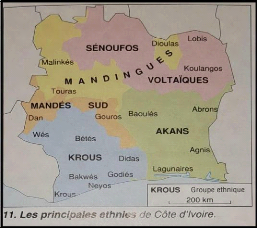

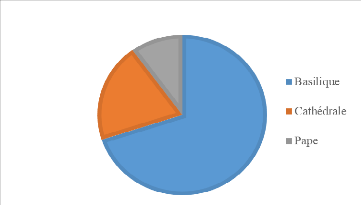

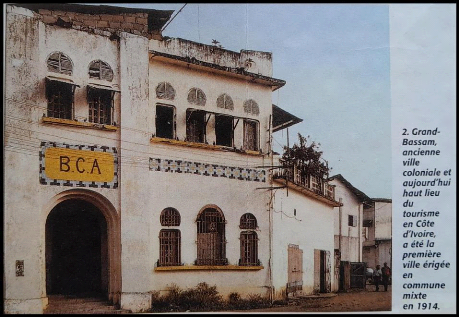

Figure 6 : extrait du manuel scolaire de 3ème,

Hatier/ CEDA, Hors collection, page 69, 1994

L'identité ethnique est enseignée en apprenant

aux élèves que la Côte d'Ivoire a une population composite.

Il est enseigné aux apprenants la répartition des cinq aires

culturelles (aire culturelle Krou, aire culturelle Akan, aire culturelle

Voltaïque ou Gür, aire culturelle Mandé Sud et Mandé

Nord). Par conséquent, les élèves apprennent que chaque

aire culturelle est constituée d'un ensemble d'ethnies qui ont des

traits culturels communs et historiques et qu'il existe plus de 60 ethnies en

Côte d'Ivoire.

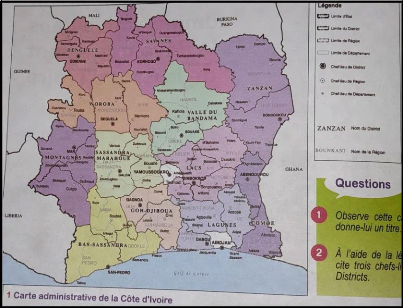

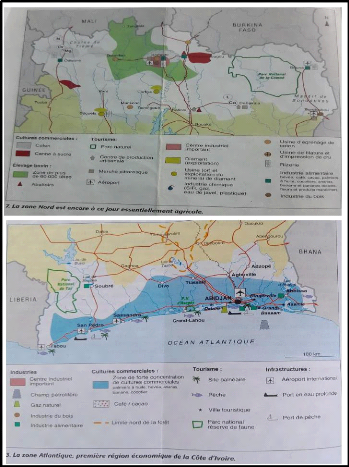

Quant à l'identité régionale, elle est

abordée dans les leçons portant sur l'organisation administrative

dans le développement de la Côte d'Ivoire en classe de

4ème. La territorialisation a permis à la Côte

d'Ivoire d'avoir 31 régions comme indiqué sur la figure.

29

Figure 7 : extrait du manuel de 4ème, Vallesse, Ecole

Nation et Développement, page 82, 2019

L'État a procédé au découpage du

territoire en se focalisant sur « les référents identitaires

»3. Ces référents identitaires sont d'ordres

géographique, historique et culturel. « Ce sont ces

éléments qui constituent le ciment de l'identité et du

sentiment d'appartenance » (Lapointe, 2005, p. 2) chez les

élèves pour leur région. La territorialisation et la

dénomination des régions sont au centre de ce modèle de

construction identitaire chez les élèves. La Côte d'Ivoire

est partie de 16 régions pour être à 31 régions

depuis mai 2018. Ce processus de territorialisation mis en place répond

plus aux besoins des systèmes d'organisation administrative (la

déconcentration et la décentralisation) qu'à la

construction identitaire des élèves. Plusieurs régions

sont créées plus ou moins de toutes pièces. Cela

présente un caractère artificiel du découpage

réalisé par l'État qui est un producteur d'un «

déficit identitaire » (Dupoirier & Schajer, 1994, p. 333).

Cependant, dans ce même article sur la base d'un questionnaire, ces

auteurs ont démontré que la création de plusieurs

régions n'est pas un handicap identitaire.

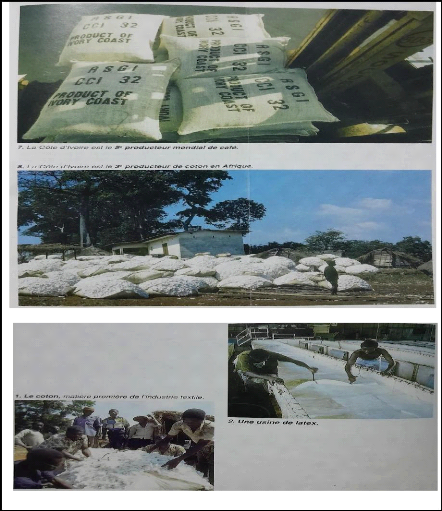

Par ailleurs, les identités religieuses,

géographiques et agricoles sont évoquées de manière

masquée. Ces identités sont abordées à travers les

études portant sur l'étude économique de la Côte

d'Ivoire. Ainsi, l'identité religieuse est abordée dans le cadre

du développement

3 (Alex Mucchielli, 1986) cité par (Lapointe,

2005, p. 4)

30

touristique. L'identité agricole est illustrée

lors des cours sur l'activité agricole du pays. Quant à

l'identité géographique, elle est abordée dans

l'étude porte sur les régions économiques de la Côte

d'Ivoire. Dans mon étude, je vais m'intéresser essentiellement

à ces identités implicitement abordées dans les manuels

scolaires.

2. Les concepts à l'étude

2.1. La définition du concept du manuel scolaire

Le manuel scolaire est un matériel pédagogique

et didactique de base, il améliore la qualité de l'enseignement

et de l'apprentissage. En Côte d'Ivoire, le système

éducatif manque de moyens. L'usage des manuels scolaires est un

impératif. Car, c'est un livre pédagogique et didactique

composé essentiellement de leçons portant sur des notions et des

concepts destinés à l'enseignement, à l'apprentissage des

apprenants et au perfectionnement pédagogique des enseignants. Cette

définition est plus proche de celle de Joseph Poth (1997) qui met

l'accent sur la dimension didactique et pédagogique du manuel. Quant

à celle donnée par (Hussain Bilhaj (2016) tiré dans le

Petit Robert (2003), il met en exergue essentiellement que l'aspect didactique

du manuel scolaire. Il est bon de savoir que quelle que soit la

définition donnée au manuel scolaire, il a un aspect

pédagogique et/ou didactique. Ainsi, le manuel est utile tant pour les

élèves que pour les enseignants. Par ailleurs, la production des

manuels scolaires s'appuie sur des savoirs scientifiques et aussi sur des

réalités sociales. Son contenu transmet des idéologies et

des valeurs de citoyenneté aux élèves. Comme l'explique

des spécialistes de l'histoire de l'éducation :

" d'une certaine manière, le manuel est le miroir dans

lequel se reflète l'image que la société veut donner

d'elle-même ; mais, même si l'image qu'il renvoie est

nécessairement schématique et parfois obsolète, le manuel

est révélateur, par ce qu'il dit autant que par ce qu'il tait, de

l'état des connaissances d'une époque ainsi que des principaux

aspects et stéréotypes d'une société." (Choppin et

Pinhede,1997, p. 46 cités par Niclot, 2002, p. 104).

Le contenu des manuels scolaires s'est des connaissances

qu'une société donnée souhaite transmettre à des

niveaux scolaires d'apprentissage (Abassi & Brugeilles, 2016). C'est un

livre qui invite toute la société à sa conception et

à son usage. Dès lors, le manuel scolaire peut être aussi

défini comme un outil didactique et pédagogique important qui

offre à l'élève un ensemble de connaissances dans son

apprentissage. Il sert de référent pour l'enseignant dans la

préparation de ses cours et à la maison, les parents s'en servent

pour renforcer et suivre l'apprentissage de leurs enfants. Le manuel scolaire

est un livre spécial de toute la société ou

31

un livre national. Il peut être aussi

considéré comme un patrimoine national. Il a une fonction

scolaire et un rôle sociopolitique (Affolter & Sperisen, 2023).

2.2. Les fonctions des manuels scolaires

Les deux fonctions fondamentales des manuels scolaires sont la

fonction sociopolitique et la fonction scolaire.

Parlant de la fonction sociopolitique, le manuel scolaire est

un livre institutionnel par conséquent, les savoirs contenus dans les

manuels sont reconnus. En outre, ils témoignent des valeurs sociales, du

traitement actuel des connaissances et des conceptions sociales de la formation

et de l'éducation qui sont considérés comme reconnus et

légitimes (entre autres par l'État) à une époque

donnée (Waiter, 2003, p 12 ; Knopke, p 39-40 cités par Affolter

& Sperisen, 2023). Cependant, les savoirs contenus dans les manuels

scolaires ne reflètent pas toujours la réalité de la

société. Ils reflètent plutôt la vision que le

politique souhaite pour sa société. Pour eux, la meilleure

manière de véhiculer une idéologie à toute une

génération est de l'inclure dans les manuels scolaires. À

cet effet, les politiques influencent le contenu des manuels en incluant leur

idéologie ou leur vision de la société qui doit être

enseignée aux élèves qui sont l'avenir du pays. Les

manuels scolaires en véhiculant les considérations politiques et

les idéologies garantissent aux autorités politiques sa large

diffusion au sein de la population. Alors, les manuels scolaires sont

instrumentalisés par les gouvernements. Ils se servent des manuels comme

des outils de propagande (Memaï & Rouag, 2017). Car, les manuels

scolaires construisent des sentiments d'exclusion et d'inclusion chez les

élèves. En un mot, ils permettent la construction d'une

identité chez l'élève. L'État joue un rôle

fondamental dans le processus de création des manuels scolaires.

Quant à la fonction scolaire, les manuels scolaires

assument trois fonctions principales (Seguin, 1989). Une fonction «

d'information » cela implique une sélection des connaissances

à transmettre en fonction du niveau de l'apprenant de telle sorte que

leur enseignement soit facile et progressif. Une fonction de «

structuration et d'organisation de l'apprentissage », le manuel propose

une certaine progression de l'acquisition des connaissances et une organisation

en blocs successifs d'unités d'enseignement. Et, une fonction « de

guidage de l'apprentissage », les élèves sont guidés

dans leurs apprentissages soit par la répétition, la

mémorisation ou une activité réflexive.

La fonction des manuels scolaires ne se limite pas qu'à

l'enseignement et à l'apprentissage. Dans leur fonction, ils prennent en

compte aussi des aspects d'évaluation. Les manuels scolaires

32

ont des pages consacrées à l'évaluation

cela permet à l'enseignant de vérifier les connaissances

enseignées aux élèves et de faire une remédiation

si nécessaire.

2.3. La conception des manuels scolaires de

géographie en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire a une conception fortement

centralisée et impérative des manuels scolaires. Les manuels

scolaires sont le fruit d'une construction pédagogique entre les

Inspecteurs Généraux de l'Éducation Nationale (IGEN), les

Inspecteurs de l'Enseignement Secondaire, les Encadrants pédagogiques et

les Enseignants de terrain. Pourtant, la géographie scolaire se

réfère à son homonyme qui est la géographie

universitaire pour concevoir le savoir scolaire. Or, comme le dit Boly Yves

Doba (2021), les IGEN étant tous d'anciens enseignants d'histoire

géographie, ceux-ci n'ont pas bien perçu l'évolution de

l'objet de la géographie qui s'est faite dans le monde universitaire.

Pascal Clerc souligne bien cette situation lorsqu'il dit à propos du

changement de l'objet de la géographie :

C'est une science qui a presque que changé d'objet, son

objet c'était la terre le monde physique le relief le climat les eaux

etc., aujourd'hui c'est devenu les sociétés et l'espace des

sociétés. Et ça, c'est quelque chose de très

perturbant pour les enseignants puisque d'une certaine manière on ne

leur a pas dit que ces changements étaient aussi considérables

(Pascal Clerc, 12 novembre 2014,

https://www.youtube.com )

rapporté par (Doba, 2021, p. 80).

Ainsi, dans son mémoire, a interviewé plusieurs

enseignants du supérieur et de manière commune ils ont tous

dénoncé le fait de ne pas être associés à la

rédaction des manuels scolaires. En plus, des connaissances nouvelles

sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire tardent à

être intégrées dans les programmes et manuels scolaires

d'histoire.

Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, les manuels que doivent

utiliser les enseignants sont choisis par les autorités

éducatives.

33

2.4. Les fonctions des manuels scolaires de

géographie en Côte d'Ivoire

Les manuels scolaires sont un moyen pour le gouvernement de

promouvoir sa vision de la société. En géographie, le

modèle de développement économique est

véhiculé à travers les manuels scolaires. L'attention de

l'élève est détournée aussi vers les perspectives

de développement du pays. Le manuel est le canal pour le gouvernement a

communiqué les sujets qu'il trouve lui-même importants pour les

élèves.

Le gouvernement adopte son modèle de citoyen aux grands

thématiques de la géographie. Ainsi, sa fonction politique

influence négativement sur sa fonction scolaire. Les manuels scolaires

de géographie sont quasiment utilisés que par les enseignants.

Ils les utilisent pour préparer leur cours. Les manuels scolaires sont

exploités pour extraire les supports de cours (texte et

iconographie).

Les élèves ivoiriens n'utilisent pratiquement

pas les manuels scolaires en géographie. Les élèves n'y

trouvent pas d'utilité. Car, ces manuels scolaires en géographie

n'ont plus de partie réservée aux travaux pratiques (étude

de cas) et au magazine ou du moins ceux de maintenant ou bien pour faute de

moyens financiers. Cependant, Il faut relever qu'à même la

présence de quelques exercices. À vrai dire, les manuels

scolaires n'ont pas une fonction évaluative.

Pourtant, l'inspecteur disciplinaire scolaire, Monsieur

N'guessan affirme que : « Le manuel scolaire est un tout. Il peut

être utilisé avant, pendant et après le cours »

Ainsi, le manuel scolaire se trouve au coeur de l'enseignement

ivoirien. L'élève peut l'utiliser avant en le feuilletant

à la maison, pendant à la séance du cours et après

pour s'exercer. Pour l'inspecteur disciplinaire scolaire, Monsieur Tah, le

manuel scolaire a une structure intéressante. Il est conçu en

fonction des programmes éducatifs. Quant à l'inspecteur

disciplinaire scolaire, Monsieur Doué, c'est la boussole de

l'enseignant. C'est ce qui l'oriente dans la préparation du cours.

2.5. Les livrets d'activités : Complément des

manuels scolaires de géographie en Côte d'Ivoire

Chaque manuel scolaire en géographie à son

livret d'activité. Dans chaque leçon proposée, on donne

une série d'exercices. La fonction évaluative des manuels

scolaires de géographie est attribuée aux livrets

d'activités en géographie. Ainsi, les enseignants vont utiliser

les livrets

34

d'activités pour préparer leurs

éventuelles évaluations formative et sommative. Quant aux

élèves, ils vont utiliser les livrets d'activités pour

s'exercer au quotidien à la maison et préparer les

différents devoirs. De sorte que, les élèves trouvent plus

utiles les livrets d'activités que les manuels scolaires en

géographie.

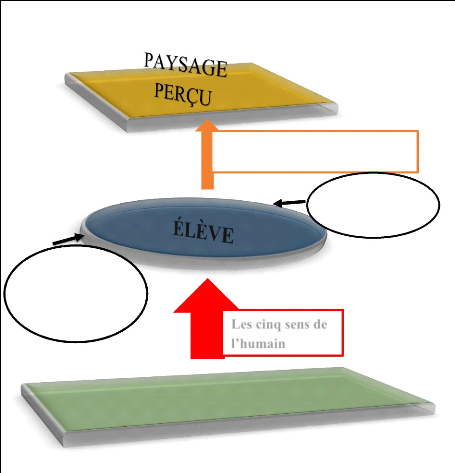

2.6. La perception du paysage des élèves

Le paysage a été le principal objet de l'analyse

géographique particulièrement, avec les courants de la

géographie culturelle et de la géographie politique. Voilà

pourquoi, elles accordent une place importante aux faits de perception dans

l'organisation de l'espace (Claval, 1974). Pour percer le mystère,

l'intention cachée ou l'intention implicite de l'organisation de

l'espace, du paysage et du territoire, il serait intéressant de

procéder par une approche perceptive. « On ne peut parler du

paysage qu'à partir de sa perception » (Collot, 1986, p. 211).

Ainsi, la perception du paysage, c'est la manière dont le paysage est

vu. Cela sous-entend que le paysage est perçu différemment par

les individus. Le perçu dépend de la sensibilité de

chacun. C'est le passage de l'objectif au subjectif (Berque, 2016). Dans la

perception, on passe du réel à l'idéelle, d'une

idée à une autre idée et le lien est étroit. Il

serait inopportun de dichotomiser le subjectif de l'objectif, car la relation