Chapitre 1 :

Présentation du milieu d'étude

Ce premier chapitre est consacré à la

présentation du milieu. Il se débute par une fine

présentation géographique générale

c'est-à-dire la situation du milieu dans l'espace géographique.

Nous avons par la suite décrit son cadre physique et par la fin, voire

son aspect humain.

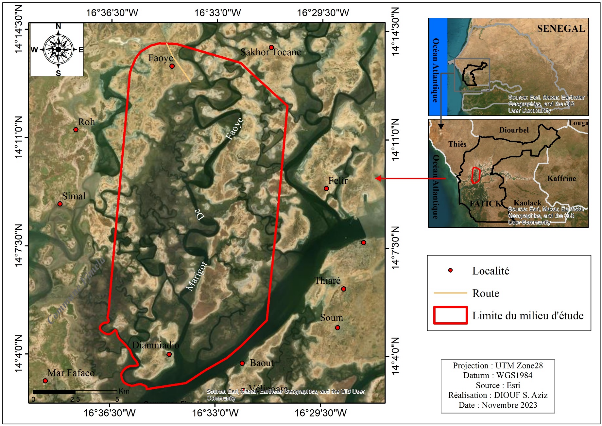

1.1. Situation du milieu d'étude

Notre milieu d'étude est le long de l'île de

Diamniadio à Faoye. Il se situe à cheval entre le

Département de Fatick et celui de Foundiougne de la Région de

Fatick (Sénégal). Il occupe une partie de la Commune de Djirnda,

une bonne partie de la Commune de Fimela et celle de Djilasse et une petite

portion de la Commune de Loul Sessene. Notre milieu d'étude est

constitué principalement de deux (2) localités. Le village de

Diamniadio au Sud avec1265 habitants en 2023 et la localité de Faoye au

Nord (1316 habitants). Il est parcouru du Sud au Nord par un cours

d'eauméandrique permanant, long de plus de 30 km, appelé bolong

ou marigot de Faoye. Le milieu d'étude s'étend sur une superficie

de 172,22 km² et comporte plusieurs unités

morphologiques telles que : les tannes, la vasière nue, la

vasière à mangrove, les chenauxde marée et les

cordons sableux. Il est limité au Nord et au Nord-est par les villages

de Ndoff et Sakhor Tocan et le marigot de Silif. Il est parcouru du Sud au

Sud-est par le fleuve Saloum. Il est limité au Sud-ouest par les

îles de Mar et à l'Ouest par le marigot de Simal. Avec une

altitude qui varie entre -4 et 11m, ce milieu d'un relief très base est

compris entre les latitudes 14°3'0'' et 14°13'30'' Nord et les

longitudes 16°31'0'' et 16°37'0'' Ouest.

Carte 1:Situation du milieu

d'étude

1.2. Le cadre physique

Il s'agit de l'étude de la géologie, la

géomorphologie, la pédologie, de la végétation, de

l'hydrologie et des conditions climatiques du milieu d'étude.

1.2.1. Géologie

Du point de vue géologique, le delta du Saloum s'est

développé vers 5500 BP sur la partie ouest du bassin

sédimentaire sénégalo-mauritanien ou bassin

secondaire-tertiaire, qui lui-même, recouvert par les dépôts

récents du Quartenaire.

1.2.1.1 Le bassin

sédimentaire secondaire et tertiaire

Un vaste bassin sédimentaire dont les sédiments

et les roches sédimentaires datent du Crétacé à

l'époque récente occupe plus des deux tiers du

Sénégal. Ce bassin est désigné sous le nom du

bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, Stancoff A et al

(1985). Il s'étant au plus de 500 kilomètres depuis, la

côte jusqu'au bouclier du Sénégal oriental et se repose sur

un substratum d'âges plus anciens dont le sommet correspond aux

formations de l'ère primaire. On considère que toute la

séquence repose sur des sédiments et des roches

sédimentaires datant du Précambrien au Dévonien, Stancoff

A et al (1985). Mais seules les formations du Crétacé

Supérieur et du Tertiaire affleurent dans les régions

occidentales du Sénégal, Michel P (1973). Les terrains anciens,

birimiens à paléozoïques, n'affleurant qu'au Sud-est du pays

à la frontière avec la Guinée et le Mali, Faye B (2017).

Le bassin secondaire-tertiaire est largement recouvert par des

dépôts récents allant du Pliocène (sommet du

Tertiaire) au quaternaire. Il est composé principalement en surface par

des sédiments et des roches sédimentaires tertiare-quarternaires,

à l'exception d'une petite enclave de sédiments du

Crétacé Supérieur dans le Cap Vert. L'histoire structurale

du bassin n'est pas aussi simple. Il est largement faillé en particulier

dans la direction NE/SW et il est ou légèrement plissé ou

il est simplement affaissé par endroit, Stancoff A et al (1985). Le

bassin sénégalo-mauritanien est largement ouvert à l'Ouest

sur l'atlantique. Il serait né au mésozoïque pendant la

transgression Atlantique naissante. Lors de l'ouverture de l'Atlantique, c'est

lerejet de failles transformâtes qui provoque l'effondrement de la marge

et la mise en place desbassins sédimentaires côtiers (Jacobi et

Hayes, 1982 ; cité par Mariline Diara en 1999). Son histoire remonte du

Crétacé au Tertiaire. Au Crétacé, le bassin est

bien développé sur l'arrière-pays, Diara M (1999). A l'Est

et au Sud-est, il est limité par la chaîne hercynienne des

Mauritanides et le bassin de Taoudéni. Au Sud par le bassin de

Bové et au Nord et au Nord-Est par le bassin d'Aaiun et la dorsale de

Reguibat.

|