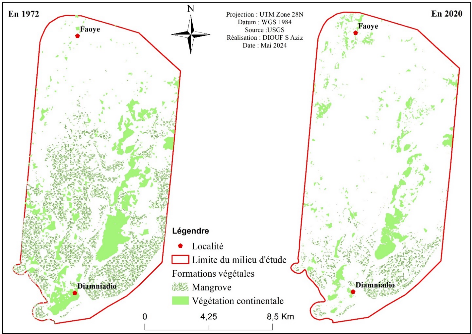

4.5.1.1.3. Les impacts sur les végétations

Les végétations dans le milieu sont de deux

types : la végétation submersible (la mangrove) et la

végétation immersible (le couvert continental). La dynamique

progressive des unités morphologiques, notamment les tannes, la

vasière nue et les cours d'eau, a entrainé d'une part la

mortalité de la mangrove et de l'autre part le recul

végétation continentale. En effet, d'une part, la concentration

du sel dans le sol rend non seulement difficile l'absorbation de l'eau par la

végétation continentale mais aussi le sel est très

néfaste pour la majorité des plantes. Cette dégradation

chimique, conjuguée avec la pression anthropique sur cette formation

continentale, font que la végétation du milieu se disparait

progressivement. Selon la population paysanne, plus de 70% de la disparition de

plantes (les grandes plantes essentiellement), est l'oeuvre de la dynamique

saline qui se manifeste par la croissance des tannes dans le milieu. Les

plantes les plus touchées sont le Baobab, le Guitakh, le Cocotier et le

Sidem d'après les paysans. Cette dégradation de la

végétation continentale se voit nettement par l'analyse des

cartes diachroniques qui montre une décroissance de -34,94% entre 1972

et 2020 de cette unité d'occupation du sol. De l'autre part, la

mortalité de la mangrove se manifeste par la disparition des

palétuviers, laissant sur place le développement de la

vasière nue et des tannes. En effet, même si la mangrove est une

formation très résistante à la salinité, son

degré de résistivité à une limite. Elle ne peut

voir son développement que si la teneur en sel est de 60g/l pour le

genre Rhizophora et 80g/l pour le genreAvicennisa (ADG, 2012, cité par

Mamadou Sy en 2017) au moment où le taux de salinité est de 57g/l

à Diamniadio selon l'EPEEC (1982), cité par Ndaw Fatou (2014).

Cette salinité qui accroit de l'embouchure vers l'amont, est de 62,7 %

à Ndagane, 64,4 % à Foundiougne et 82,2 % à Kaolack

d'après l'EPEEC (1982). Ce qui fait que le taux de salinité est

forcément plus important à Faoye, peut-être même

supérieur à 65 %. Et c'est justement ce qui justifie la

mortalité du genre Rhizophora de Faoye vers Diamniadio. Jusqu'à

2007, la mangrove qui est complètement disparue à Faoye en 2020,

se voyait le long du marigot de Faoye près de cette localité.

Elle a passé de 7,88 à 6,31 % entre 2007 et 2020 au moment

où les tannes passent de 19,36 à 25,99 % et la vasière nue

de 15,87 à 23,87 % pendant cette période. Cette mortalité

de la mangrove, laissant la place à la vasière nue et plupart aux

tannes, a à son tour des effets négatifs sur la faune marine mais

aussi sur les activités économiques menées par l'homme. La

rareté voire même l'extinction de certaines espèces marines

comme les poisons par exemple qui se reproduits essentiellement au niveau de

cet écosystème marin.

Carte 20:Evolution de la mangrove et

de la végétation continentale de 1972 à 2020

La dynamique régressive des unes et progressive des

autres unités paysagères a donc des effets

généralement nuisibles sur l'écologie du milieu

d'étude. Ils se traduisent en grande partie la dégradation des

terres, que la salinisation extrême des ressources en eau, la

mortalité de la mangrove ainsi que la régression de la

végétation continentale. Ces contraintes écologiques

freinent le plus souvent le développement économique et le

bien-être de la population paysanne.

|