INTRODUCTION GENERALE

0.1. ETAT DE LA QUESTION

Au menu de cette réflexion se cristallise la question

du rapport entre les groupes armés opérant à l'Est et les

enjeux géopolitiques de la RDC dans la région des Grands Lacs

comme un défi majeur pour l'éclosion de la paix en Afrique

centrale.

Ainsi, nombreux sont les travaux qui ont traité la

question relative aux groupes armés et cela dans le monde en

général, et en RDC en particulier. Tout en n'étant pas le

premier à y avoir réfléchi, les études

ci-après, à titre exemplatif, avaient déjà

été faites :

NTUMBA BUKASA Eric1(*) estime que la sortie du cycle de violence

perpétrée par les groupes armés vers une paix durable

dans la région des grands lacs en général, et en RDC en

particulier, comme en Afrique Centrale ou sur le reste du continent, passe par

la promotion d'une identité africaine en générale, et

d'une certaine citoyenneté transfrontalière pour les Grands Lacs

en particulier.

Epinglant les fins et les moyens pouvant servir d'agir pour

les droits de l'homme auprès des groupes armés, International

Council on Human Rights2(*)

précise qu'une organisation souhaitant faire évoluer le

comportement d'un groupe armé peut faire appel à la honte et

à la persuasion, afin que le groupe armé mette fin à des

pratiques contraires aux droits de l'homme; ou engager un travail auprès

du groupe armé afin de lui donner des moyens d'agir différemment;

ou encore chercher à punir les membres du groupe.

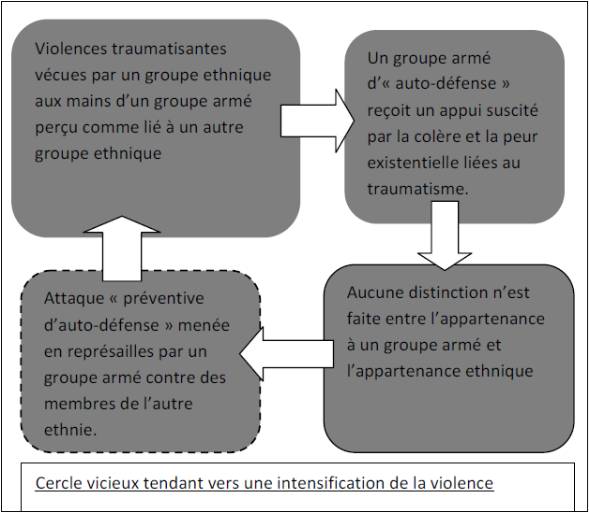

Abordant la question de comprendre la motivation de

l'activisme des groupes armés en RDC, BERGHEZAN Georges3(*) démontre que tout en

prétendant protéger son ethnie, un groupe armé

évolue vers des comportements de plus en plus prédateurs, s'en

prenant d'abord aux communautés ethniques voisines, puis à sa

propre communauté.

Analysant la mobilisation armée en RDC, STEARNS J.,

VERWEIJEN J. et Eriksson BAAZ M.4(*) disent que si les bases sociales de chaque groupe

armé sont très diverses, il est important de noter que, depuis le

début de la Première Guerre du Congo (1996-1997), les acteurs

armés se sont détachés de leurs origines au sein des

communautés locales pour se rapprocher des élites politiques et

du secteur des affaires de la région. Cependant, même les groupes

qui font partie des réseaux d'élite restent ancrés dans

leur environnement local. Bien que certains soient apparus en raison d'une

rivalité de pouvoir entre et parmi les élites, ils se sont

également inspirés des conflits et des griefs locaux.

Traitant de la problématique de la multiplicité

des groupes armés dans la plupart des territoires du Nord-Kivu,

UFAREP5(*) constate que la

multiplicité des groupes et milices armés dans nombreux des

territoires « Nord-Kivusiens » a comme cause primordiale :

les conflits, surtout ceux à caractère ethnique et foncier.

Chacune des communautés ethniques locales en conflit a tendance à

se créer et/ou à soutenir un groupe armé/une milice en se

disant une force d'autodéfense en cas des menaces ou attaques; mais

aussi pour défendre leurs intérêts économiques, au

vu des conflits vécus entre elles.

Evaluant l'impact des guerres d'agression de la RDC sur la

propagation du VIH/SIDA, SADIKI PANDABILIMA6(*) signale que le viol des jeunes filles et femmes

congolaises tant par les troupes militaires étrangères que

nationales ainsi que les forces incontrôlées opérant en RDC

est un facteur principal de la propagation de cette pandémie en terme de

conséquences des guerres d'agression en RDC.

Insistant sur les relations de bon voisinage en tant qu'un

préalable à la paix et au développement dans la

sous-région des Grands Lacs, GANZA RURIHO7(*) explique que la promotion de la

sécurité; la relance de la coopération politique,

économique et culturelle et la préservation de l'identité

de la sous-région montrent leur importance pour ces pays qui sont en

crise de confiance; mais aussi le respect des accords et engagements

signés par les Etats de même que le changement de mentalité

acquise sont d'une grande nécessité en vue de la stabilité

politique sous-régionale.

Contrairement à tous ces travaux ci-haut

décrits, qui ont traité des aspects divers en relation

étroite avec la thématique de l'étude sous examen, ce

dernier se démarque d'eux par le fait qu'il met singulièrement

l'accent sur les groupes armés et la position géopolitique de la

RDC dans la région des grands lacs; ceci dans l'optique de

dégager les relations qui existent entre ces groupes armés et les

enjeux géopolitiques de la RDC dans la région des grands lacs,

mais aussi d'analyser l'impact sociopolitique des groupes armés

opérant à l'échelle régionale et ceux locaux sur la

stabilité nationale en RDC et régionale dans la région des

grands lacs.

Cette réflexion couvre l'espace de la région des

Grands Lacs en général, et celui de la RDC en particulier; sur

une période qui va de 1996 à 2014. Cette délimitation

spatio-temporelle trouve sa justification dans le fait que c'est durant cette

période que la région susmentionnée en

général, et le territoire national de la RDC en l'occurrence a

enregistré des atrocités néfastes allant du passage d'un

conflit à caractère national pour se muer en un conflit à

caractère régional et régionalisé.

Ce travail ondule entre une vision chronologique

(diachronique) et une vision analytique (synchronique), couplées

à des pistes de sortie de la crise itérative.

0.2. PROBLEMATIQUE

C'est depuis les années 1980 que le monde s'est

retrouvé embourbé dans une inextinguible atrocité des

groupes armés, tendant à le diriger vers un paroxysme d'une

violence dont on ne saurait atténuer, voire même stopper

l'ampleur.

Ainsi, les groupes armés interviennent dans de

nombreux conflits civils. Considérés par certains comme des

«terroristes» et par d'autres comme des «combattants de la

libération», ils ont été responsables de violations

graves des droits de l'homme. La plupart des conflits violents et meurtriers

qui se déroulent dans le monde ont lieu à l'intérieur des

Etats. Des groupes armés qui ne sont pas sous le contrôle des

gouvernements y participent et se rendent responsables de nombreuses violations

des droits de l'homme, ayant souvent un caractère d'extrême

gravité. En effet, la violence par les groupes armés et

terroristes s'est répandue au monde avec la création, en 1988,

sous l'impulsion d'Oussama Ben Laden en connivence avec son ami de camp Herman

Al Zawaeri, d'un groupe terroriste dénommé AL-QAIDA8(*), signifiant en arabe

« la base ou la fondation de la maison ; ou soit

encore les principes et le fondement de l'action »,

ceci a été créé avec comme objectif primordial de

mettre sur pied une brigade islamique internationale, afin d'envoyer des

combattants partout dans le monde où l'islam sera menacé.

Cependant, en guise d'analyse des faits, voici comment cet

homme d'Oussama Ben Laden fera du terrorisme une entreprise mondiale et

médiatique au service d'un islam radical et violent à travers le

monde, en créant des zones d'influence géopolitiques du

terrorisme. Ce dernier procédera par la création des groupes

terroristes régionaux en Afrique et qui, jusqu'aujourd'hui, continuent

à semer la terreur et la désolation dans le chef des populations

africaines, et cela favorisant de 2001 à 2014, le passage du Jihad

oriental au Jihad mondial, une situation que nous avons qualifié

à notre niveau de scissiparité et schisme des

groupes armés et terroristes9(*) qui vont se multiplier sur

l'entendue territoriale du continent noir sous diverses appellations par le

biais des divisions basées sur des intérêts individuels ou

groupaux.

Ainsi, l'Afrique du nord communément appelée

Afrique maghrébine ou le Maghreb sera sous le joug d'un plus grand

groupe armé et terroriste dénommé AQMI signifiant

« Al-Qaida au Maghreb Islamique10(*) »,

crée le 25 janvier 2007 par Abdelmalek Droukdel, étant sous le

leadership actuel de Djamel Okacha et possédant environs 3000 hommes, le

plus grand groupe armé terroriste islamique oeuvrant dans le Maghreb et

au Nord du Sahel.

Chemin faisant, la région du Sahel sera, quant

à elle, la matrice d'une panoplie des groupes armés

dont :

Ø le Mouvement pour

l'Unité et le Jihad en Afrique de l'Ouest11(*) : MUJAO,

crée en 2011 par Hamada Ould Mohamed Kheirou, avec comme but principal

l'instauration de la charia en Afrique de l'Ouest, et opérant

précisément dans le Nord du Mali et dans plusieurs autres pays de

l'Afrique de l'Ouest.

Ø Le Mouvement National pour

la Liberation de l'Azawad12(*) : MNLA, crée depuis octobre 2011

par Bilal Ag Acherif, et possédant actuellement environs 10 000

hommes, semant la terreur dans le Mali et au Niger.

Ø Le Boko Haram13(*) : signifiant

« l'éducation occidentale est un

péché » en dialecte d'haoussa et

possédant le nom officiel de « Jama at ahl

al-sunnah li-l-Da wah wa-al-Jihad » en arabe et qui

pourrait se traduire en français par ce qui suit :

« peuple engagé dans la propagation de

l'enseignement du prophète Mahomet et du

Jihad », crée en 2002 par Mohamed Yusuf et

étant sous le leadership actuel de Abubakar Shekau, oeuvrant sur

l'ensemble du territoire Nigérian et au Nord du Cameroun avec un

effectif de 30 000 adeptes engagés dans la violence et le

terrorisme.

Cette pandémie des groupes armés ne va pas

s'arrêter à ces seules régions d'Afrique, elle s'est faite

observer en Afrique centrale et en Afrique de l'Est à travers des

groupes comme :

Ø Al-Shabab14(*), signifiant en français

« la jeunesse », qui est un

groupe islamique somalien issu de la fraction la plus dure de l'union des

tribunaux islamiques, qui milite pour l'instauration de la charia; ce dernier

étant crée en 2006 par Aden Hashi Farah, puis dirigé

actuellement par Moktar Ali Zubeyr successeur du Cheik Muktar Robow, un groupe

armé terroriste islamique oeuvrant en Somalie et au Kenya.

Ø La Seleka15(*) en dialecte Sango, et signifiant

« sélection » en

français, était une coalition constituée en Août

2012 par des partis politiques et des forces rebelles opposées à

l'ex-président centrafricain François Bozizé,

composées en partie par des mercenaires tchadiens, libyens et soudanais;

la Seleka se caractérisait aussi par une coloration religieuse musulmane

dans une République Centrafricaine dont la population est à 80%

chrétienne. Etant sous le leadership de Michel Djotodia, son effectif

s'évaluait à plus de 20 000 personnes, bien que c'est un

mouvement qui n'existe plus depuis septembre 2013, suite à l'accession,

de son leader, au pouvoir le 24 mars 2013 par un coup d'Etat.

Ø Les Anti-Balaka16(*) : milice

créée en 2009 et oeuvrant, tout comme la Seleka, en

République Centrafricaine, dont selon une version, le terme Anti-balaka

signifierait « anti-machette »,

balaka signifiant machette en Sango, les miliciens s'affirment ainsi comme des

combattants invulnérables aux machettes et aux sabres. Selon une autre

version, le nom Anti-balaka viendrait des colliers et des gris-gris

appelés « anti-balles AK »

qui protégeraient ses porteurs contres les balles des fusils AK-47. Les

Anti-balaka sont majoritairement animistes et se distinguent par le port de

nombreux gris-gris, mais bon nombre sont également chrétiens ou

musulmans.

Ø Les ADF/NALU17(*) : « Allied Democratic

Forces/National Army of Liberation of Uganda »,

créée depuis 1987 et active depuis 1995, cette dernière

est une coalition des partis opposés au régime de Yoweri Museveni

en Ouganda. Cette milice oeuvrant à l'Est de la RDC est composée

des partis suivants : Allied Democratic Movement, National Army of

Liberation of Uganda, et par Uganda Muslim Liberation Army. Une milice ayant

à sa tête Ali Bwambale et Isa Lubega lors de sa création,

avec un effectif de plus de 1000 hommes, cette dernière est

essentiellement composée d'islamistes du mouvement Tablighi Jamaat, et

est dirigée depuis 2007 par un certain Jamil Mukulu, un chrétien

converti à l'islam radical et violent.

Ainsi, face à ces circuits des groupes armés qui

convergent vers une idéologie commune, tout en prônant une

même doctrine (musulmane) en Afrique en général; on

assistera particulièrement en RDC, à une autre

réalité paradoxale à celle susmentionnée, qui est

celle du schisme des groupes armés à caractère tribal,

ethnique, des rébellions étrangères et celles qui se

prétendent être des rebellions nationales; l'un des facteurs qui

sont à la base de la situation politique chaotique en RDC, et qui va

passer d'un problème ou conflit d'ordre national à celui d'ordre

régional voire international.

Une situation qui débute en 1996 et qui, du jour le

jour, tend vers son apogée par une extrême amplification de

l'usage de la violence politique par les groupes armés, pour reprendre

d'ailleurs le langage d'Almond et Powell dans

leur catégorisation des groupes sociaux, à savoir des groupes

d'intérêts anomiques. Eu égard à ce défi

évoqué, certaines questions méritent d'être

posées de la manière que voici :

1) Quels sont les groupes armés nationaux et

régionaux qui opèrent en RDC?

2) Quelles sont les relations établies entre les

groupes armés à l'Est et les enjeux géopolitiques de la

RDC dans la région des grands lacs?

3) Quel est l'impact des groupes armés opérant

à l'échelle régionale sur la stabilité nationale et

régionale?

0.3. HYPOTHESES

Une hypothèse est définie par GRAWITZ Madeleine

comme une réponse provisoire aux questions posées au niveau de la

problématique, et qui sert à formuler une relation entre les

faits significatifs, à sélectionner les faits à observer,

mais aussi à interpréter les faits en leur donnant une

signification18(*). Dans

cette même logique, ESSISO ASIA AMANI la définit comme

étant finalement une idée directrice, une tentative d'explication

des faits formulés au début de la recherche et destinée

à guider l'investigation et à être abandonnée ou

maintenue après les résultats de l'observation19(*). Pour sa part, MAINDO MONGA

NGONGA Alphonse la définit aussi comme une proposition, un

énoncé des faits qui anticipe une relation entre deux

termes20(*).

Nous inspirant des définitions ci-haut

évoquées, nous avons émis les hypothèses

suivantes :

1) L'identification exhaustive des groupes armés

nationaux et régionaux opérant en RDC serait illusoire au regard

de la dynamique de leur naissance.

2) Les relations établies entre les groupes

armés à l'Est et les enjeux géopolitiques de la RDC dans

la région des grands lacs seraient l'établissement des

administrations parallèles dans l'optique d'alimenter l'exploitation

illicite et illégale des ressources minières; le problème

foncier et un surpeuplement tacite conduisant à la thèse

d'envahissement du territoire national par des populations allogènes

donnant lieu à la crise d'identité sociale ainsi qu'à la

quête de l'espace au compte des agresseurs.

3) L'impact des groupes armés opérant à

l'échelle régionale sur la stabilité nationale et

régionale serait multidimensionnel à analyser sous divers angles,

à la fois politique, économique et social.

0.4. OBJECTIFS ET INTERET DU SUJET

Eu égard à ces hypothèses

susmentionnées, la présente réflexion poursuit deux

objectifs essentiels suivants :

v Déterminer et identifier les deux principales

catégories des groupes armés actifs en RDC et en produire une

cartographie non exhaustive.

v Démontrer les relations qui existent entre les

groupes armés à l'Est et les enjeux géopolitiques de la

RDC dans la région des grands lacs.

v Dégager l'impact sociopolitique des groupes

armés opérant à l'échelle régionale sur les

groupes armés locaux et sur la stabilité nationale et

régionale.

A la lumière de ces objectifs, le présent

travail revêt un double intérêt, à la fois

scientifique et pratique.

ð Sur le plan scientifique, cette

réflexion est un instrument de référence en termes de

contribution à la banque des données nécessaires pour tout

chercheur intéressé par le présent objet d'étude

pour y trouver son compte. Cette étude se situe au carrefour de

l'interdisciplinarité des domaines partagés entre la sociologie

politique, la polémologie, la géopolitique, la

géostratégie, la géographie politique, la gouvernance

sécuritaire, l'analyse des politiques publiques, et la prospective

politique dans une vision future de la région des grands lacs en

général, et de la RDC en particulier.

ð Sur le plan pratique, cette

étude est une contribution réelle à la prise de conscience

par les autorités politico-militaires nationales, régionales,

voire internationales dans l'optique de fournir une pérenne pacification

à la sous-région des grands lacs en général, et

à la RDC en particulier. En s'appropriant son contenu, les

bénéficiaires de ce travail trouveront leur gain de cause pour

assurer la bonne gouvernance politico-sécuritaire de la RDC et de la

sous région des Grands Lacs Africains.

0.5. CADRE METHODOLOGIQUE DE RECHERCHE

0.5.1. Méthode

La recherche scientifique recommande toujours le choix d'une

approche méthodologique devant guider l'analyse des données, leur

interprétation ainsi que la systématisation qui en

découle.

Ainsi, pour réaliser ce travail, nous nous sommes

servis de la méthode d'analyse stratégique,

utilisée à la lumière de Crozier M. et Friedberg E.,

emprunté savamment par Jean OTEMIKONGO MANDEFU21(*), qui nous a permis de se

servir des données recueillies lors des entretiens pour définir

les stratégies futures probables que les acteurs vont poursuivre les uns

à l'égard des autres. C'est à dire lister les acteurs du

processus étudié; observer et décrire les

stratégies des acteurs; repérer les enjeux de pouvoir;

déterminer les ressources des acteurs par rapport à leurs

objectifs : C'est à dire les instruments de l'influence politique;

saisir la culture des acteurs en fonction des enjeux identifiés et des

possibilités d'action; faire des hypothèses sur l'attitude future

probable ou sur la stratégie que va mettre en oeuvre l'acteur

concerné; établir le bilan : C'est à dire la balance

gains-risques; et enfin, chercher les points faibles des parties prenantes.

Ainsi, voici les neuf étapes de l'opérationnalisation de cette

méthode dans le cadre de ce travail :

1) Lister les acteurs du processus

étudié : la première catégorie

d'acteurs ciblés dans le cadre de ce travail sont les groupes

armés nationaux entre autres le CNDP, les milices MAÏ-MAÏ

(APCLS, MAÏ-MAÏ KIFUAFUA, NDC, RAÏA MUTOMBOKI, MAÏ-MAÏ

SHETANI, MAÏ-MAÏ KIRIKICHO, UPCP-FPC, MAÏ-MAÏ YAKUTUMBA,

FRPI, MAÏ-MAÏ BAKATA-KATANGA), PARECO-NYATURA, le M23, le MCRC, le

MRE.

La seconde catégorie concerne les groupes armés

régionaux à savoir les FDLR, les ADF-NALU, et les FNL.

La troisième catégorie d'acteurs

répertorie les pays impliqués directement ou indirectement dans

le système de parrainage des groupes armés à l'Est de la

RDC dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, les Etats-Unis, ainsi que la

Grande-Bretagne.

La quatrième catégorie identifie les

organisations régionales et internationales que nous avons

qualifiées d'anges bleus dans le fond de ce travail et qui, loin de se

soucier de la situation sociopolitique chaotique de la RDC, sont par contre

animées par la quête du lucre à savoir la MONUSCO, la SADC,

et la CIRGL.

L'avant dernière catégorie cible les

multinationales Anglo-Saxonnes impliquées dans des réseaux

mafieux d'exploitation illicite et illégale des matières

premières pour leurs industries entre autres Consolidated European

Venture de Lundin group; Barrik Gold Corporation (BGC); Anglo American

Corporation (AAC); American Mineral Field Inc (AMFI); American Diamond Bayers;

CLUFF; Bridge; et enfin Point Averseas Development of British Virgins

Island.

La dernière catégorie pointe les

personnalités internationales, régionales et nationales

impliquées dans des circuits de soutien aux groupes armés

à l'Est de la RDC dont nous pouvons citer le Général SALIM

SALEH de l'Ouganda; le Général James KAZINI; le

Général TIKAMANYIRE; Mr JOVIA AKANDWANAHO; le Colonel UTAFIRE; le

Colonel MUGENI; Mr MKAHALI; Mr ATEENYI TIBASIMA; Mr MBUSA NYAMWISI; Mr NAHIM

KIHANAFFER; Mr Roger LUMBALA; Mr Jean-Yves OLIVIER; Mr Jean-Pierre Bemba; Sir

Adela LOTSOVE ou ABDU RHAMAN; Pour les nouveaux venus dans ces circuits de

soutien aux groupes armés régionaux : le Colonel MUYOMBO; le

Colonel NZANZU BIROTSHO (emprisonné dans la prison militaire de Ndolo

à Kinshasa). Du côté rwandais : Ali Hussein (transfert

d'or et diamant à Bukavu et à Kisangani); l'ex

Général et actuel ministre rwandais de la défense JAMES

KABAREBE; Sir VICTOR BOUT (cité aussi dans le rapport d'amnistie

internationale et de Human Rights Watch); Mr MOHAMED ALI SALEM; Mr TIBERE

RUJIGIRO; Mr AZIZA KULSUM GULAMALI.

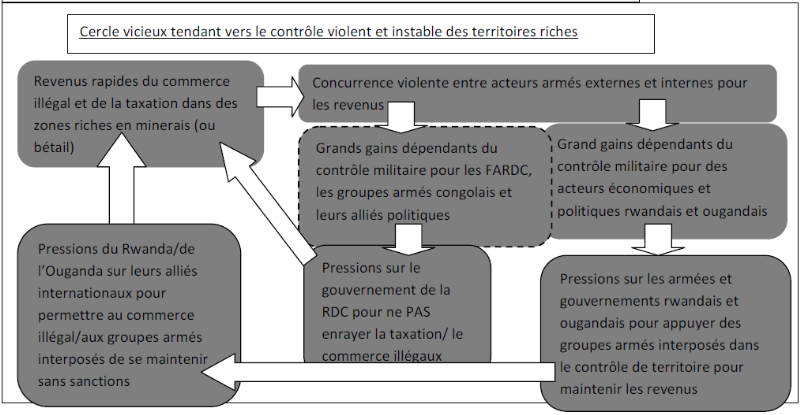

2) Observer et décrire les

stratégies des acteurs : les premières

stratégies que nous avons constaté à ce niveau sont celles

appliquées par les pays qui parrainent ces groupes armés, mais

aussi par ces multinationales susmentionnées qui sont impliquées

dans les réseaux mafieux d'exploitation illicite des matières

premières, à savoir la stratégie des actionnaires et des

mandants22(*),

stratégie relative à la théorie de l'agence.

C'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda ont reçu le rôle de

mandataires ou des agents au profit des Etats-Unis et de ces multinationales. A

ce niveau, ces deux agents subissent des fortes pressions pour permettre aux

actionnaires (Etats-Unis et les multinationales) d'atteindre leurs objectifs

qui ne sont autres que le maintien d'une instabilité sécuritaire

à l'Est de la RDC pour les faciliter une acquisition des matières

premières à vil prix ceci en finançant les groupes

armés dans cette partie du pays.

Cependant, évoluant en marge de fidèles et

parfaits serviteurs à la solde des actionnaires, le Rwanda et l'Ouganda

sont animé par l'engouement expansionniste de vouloir étendre

leurs territoires au-delà de leurs frontières respectives, ceci

dans une optique d'influence sur la partie Est de la RDC et dans une

compétition pour le leadership régional. Pour concrétiser

leur engouement, ils vont à leur tour appliquer la stratégie de

la sous-traitance à partir des épopées AFDL-RCD-CNDP-M23

et bientôt dans une approche prospective le MCRC.

De son côté, recroquevillée sur

elle-même par la stratégie du cavalier seul, la RDC a beaucoup

plus tendance à appliquer la stratégie défensive

même à tort pour faire face, indirectement à travers les

groupes armés, au binôme « Rwanda-Ouganda » et

implicitement au trinôme

« Actionnaires-Rwanda-Ouganda ». Ceci étant la

résultante de son fort appui sur le dogme d'intangibilité de

frontière qui n'est du reste qu'un principe stérile et sans effet

pour ses voisins qui l'ont déjà désacralisé et

projettent des visées expansionnistes de leurs territoires respectifs.

Ainsi, les FARDC se retrouvent prises en otages dans une position

défensive et dans une méconnaissance de l'adversaire qui, lui se

bat dans la stratégie du dialogue (politique/diplomatique) et du combat

(militaire) : talking and fighting23(*). Et comme conséquence stratégique, il y

a développement d'un mécanisme de protection locale avec les

stratégies d'autodéfense : multiplication de milices

Maï-Maï qui cherchent à barrer l'oeuvre des envahisseurs

Rwando-ougandais.

3) Repérer les enjeux de

pouvoir : dans le cadre de cette étude, nous avons

identifié quatre enjeux qui mettent en collision les acteurs

susmentionnés :

· L'enjeu économique : exploitation des

matières premières,

· L'enjeu foncier : problématique

d'autochtonie, de la terre et de l'explosion démographique.

· L'enjeu socio-culturel : crise identitaire,

· L'enjeu régional : problématique de

la balkanisation de la RDC sous toutes ses formes.

4) Déterminer les ressources des acteurs

par rapport à leurs objectifs, c.à.d. les instruments de

l'influence du pouvoir : la multitude d'instruments d'influence

du pouvoir que les parties prenantes ont pu développer dans le processus

de guerres dans la région des grands lacs sont fondés d'abord sur

la parfaite connaissance du terrain par ces groupes armés, surtout ceux

locaux, au nom de l'autodéfense communautaire dans la partie Est de la

RDC, les milices locales continuent à se multiplier à une vitesse

de croisière, comme nous l'avons d'ailleurs démontré dans

la théorie de scissiparité et schisme de groupes armés,

où, tout en gardant les mêmes caractères et/ou la

même idéologie, les groupes armés procèdent à

des divisions internes souvent liées aux intérêts partisans

voire individuels, ce dernier processus étant la matrice principale de

multiplicité des groupes armés dans ce qui constitue l'Est de la

RDC.

Ensuite, cet état de choses va être soutenu et

alimenté par deux Etats de la région, entre autres le Rwanda et

l'Ouganda qui vouent leur allégeance aux anglo-saxons, par des

systèmes de parrainage régional à ces groupes

armés et par la stratégie de la sous-traitance avec les groupes

armés régionaux, et souvent avec ceux issus de leurs maquis

respectifs et auxquels ils parviennent à octroyer la stature des

rébellions nationales congolaises (AFDL, RDC-GOMA, RDC-KML, MLC, CNDP,

M23 et peut être très bientôt le MCRC). Le processus de

multiplicité des groupes armés dans la région des grands

lacs en général, et particulièrement au Kivu est un

processus qui peut s'autofinancer partant du potentiel énorme, des

richesses et de la logique de divisions internes au sein des ethnies, ainsi que

le manque de cohésion sociale.

En définitif, remarquons que les viols, les pillages et

les massacres et carnages effectués sur les populations civiles hostiles

aux projets macabres des envahisseurs bat record sur le terrain, car en

procédant par l'élimination physique des populations civiles

autochtones hostiles à leurs ambitions, ils parviennent à briser

le maillon de résistance que ces dernières leur

présentent, ainsi leur facilitant en second lieu à

procéder par l'installation des populations allogènes issus de

leurs pays respectifs qui pèseront de leur poids démographique

une fois que la thèse du référendum

d'autodétermination serait envisageable.

5) Saisir la culture des acteurs, c.à.d.

les outils conceptuels utilisés par les acteurs pour justifier leurs

objectifs : les acteurs du processus conflictuel de la

région des grands lacs ont créé, à l'Est de la RDC,

une atmosphère d'antagonisme guerrier et un territoire ouvert à

des migrations illicites lesquels, au fil de temps, ont alimenté les

désirs effrénés des milices d'autodéfense

communautaire. La recrudescence des milices d'autodéfense communautaire

serait le principal corollaire de cette situation. De ceci, va découler

la logique d'exclusion réciproque entre autochtones et allogènes,

glissant la donne régionale vers la problématique de

l'identité sociale en termes de nationalité douteuse voire

déniée.

6) Faire des hypothèses sur l'attitude

probable des acteurs ou sur les stratégies que va mettre en place

l'acteur concerné : A ce stade, remarquons que la

grande stratégie qui a élu domicile dans l'épicentre du

processus conflictuel des guerres de la région des grands lacs,

c.à.d. l'Est de la RDC, serait celle de « Leak and

Lead »24(*), c.à.d. une stratégies

où les infiltrations se multiplient à base des rébellions

illégales, où les deux pays agents (Rwanda et Ouganda) au service

des actionnaires (Etats-Unis et la Grande-Bretagne) parviennent à

infiltrer leurs agents dans les forces de l'ordre congolaises (FARDC et PNC) et

dans l'administration publique congolaise (DGDA, REGIDESO, SNEL, etc.) qui, une

fois au sein de ces institutions et occupant des postes hautement

stratégiques, travaillent au détriment de la RDC et par ricochet,

au compte de leurs pays ressortissants.

Cependant, les congolais avertis situent leur crainte au

niveau de la prise en otage du pays par ces agents infiltrés dans tous

les domaines de la vie nationale et à tous les échelons balisant

ainsi petit à petit le chemin vers le référendum

d'autodétermination susmentionné, et pouvant par la suite

parachuter vers la balkanisation du pays suite à la synergie des forces

et efforts de ces agents au service des agresseurs (Rwanda et Ouganda) et qui

militent jour et nuit pour l'accomplissement de ce projet.

7) Etablir le bilan, c.à.d. la balance des

gains-risques : Loin d'établir un bilan positif par

rapport à l'évaluation que nous avons pu dégager dans

cette étude, remarquons cependant que les risques dépassent de

loin les gains dans les guerres de l'Est de la RDC :

· Ce que le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas obtenu par la

kalachnikov, il y a risque qu'ils l'obtiennent par la politique

(diplomatie).

· Les intégrations militaires ne parviennent

jamais, dans le processus des guerres de l'Est, à briser le cordon qui

relie chaque acteur à son ancien groupe rebelle.

· A chaque fin de guerre, lors de la conclusion des

accords, ces derniers permettent de placer des responsables politiques et

militaires, dont on n'a pas la maitrise parfaite de leurs tendances, au sommet

stratégique paralysant de ce fait les institutions du pays.

· La multiplicité des lois d'amnistie qui, depuis

le RCD jusqu'au M23, facilitent des infiltrations que nous pouvons qualifier

d'officielles, et favorisant l'impunité en RDC.

· De ce qui précède, découle le

risque de balkaniser le pays.

Quant aux gains, citons la maturité politique de la

population civile congolaise qui ne se laisse plus rouler par les agresseurs

mais aussi la possibilité de réaménager le paysage

militaire national.

8) Si le bilan est négatif, s'interroger

sur les risques : Cette étude a en profondeur

analysé les risques que la RDC court partant du bilan beaucoup plus

négatif que nous avons établi ci-haut.

9) Chercher les points faibles de l'organisation

et proposer des corrections permettant d'initier le

changement : les points faibles étant nombreux,

épinglons cependant les principaux à savoir :

· Prolifération des lois d'amnistie qui, au lieu

de punir, gratifient par contre les seigneurs de guerre à l'Est de la

RDC.

· Des divisions ethniques ne facilitant pas la

cohésion sociale et nationale.

· Absence de l'autorité de l'Etat dans plusieurs

coins de la partie Est de la RDC, facilitant ainsi la création de zones

de non droit par les seigneurs de guerre.

· L'inefficacité et l'inefficience des services de

sécurité nationaux.

Il est opportun et nécessaire voire impérieux

pour une telle étude, de s'imprégner de l'approche MOFF,

c.à.d. dans le cas externe : identifier des opportunités

à saisir et des menaces à éviter, et dans le cas

interne : épingler les forces à maximiser et les faiblesses

à combler.

0.5.2. Techniques

Cette méthode d'analyse stratégique a

été appuyée par les techniques suivantes :

ð L'entretien libre non

structuré : A travers cette technique, il a

été question d'échanger avec certaines autorités

politico-militaires et des branches ciblées de la population civile, qui

vivent au quotidien les réalités de ces conflits. Au cours de ces

échanges organisées à choix raisonné, les questions

n'ont pas été préparées à l'avance. Elles

ont plutôt été données par l'ambiance du

débat pour permettre aux enquêtés de répondre

librement.

ð L'observation extérieure

désengagée : Car d'une manière ou d'une autre,

nous avons assisté à certains moments de ces conflits qui ont mis

à feu et à sang la région des Grands Lacs en

général, et la RDC en particulier sans nous plonger dans des

préjugés prohibés par certaines règles

fondamentales de la recherche scientifique pouvant nous guider vers une

subjectivité dans un travail à la quête de

l'objectivité, minime soit-elle, mais en gardant notre

impartialité dans l'analyse du phénomène

étudié.

ð La revue de la littérature (technique

documentaire) : Grâce à elle, toutes les

informations reçues de ces techniques susmentionnées ont

été complétées par les écrits issus des

documents divers en relation étroite avec le sujet d'étude, tels

que les ouvrages, articles publiés, TFC et mémoires de licence et

de D.E.A, Thèses de doctorat, cours étudiés, rapports,

textes légaux, etc.

0.6. ARTICULATION DU TRAVAIL

En dehors de l'introduction et la conclusion, ce travail est

reparti en trois chapitres. Le premier est consacré aux

considérations générales, en revenant sur les concepts

comme groupe armé, géopolitique, la région des grands lacs

ainsi que les facteurs d'interactions entres armées et la

géopolitique. Le deuxième chapitre circonscrit la cartographie

des groupes armés opérant à l'Est de la RDC, en

procédant par une brève historique sur la naissance des groupes

armés en RDC, ensuite en épinglant les groupes armés

opérant au Kivu (Nord et Sud-Kivu et la province du Maniema) comme

épicentre des guerres de la région des grands lacs; en

repérant ceux qui opèrent dans la province Orientale, la province

du Katanga et enfin au Kasaï Oriental. Le troisième chapitre

analyse les relations et impacts sociopolitiques des groupes armes face aux

enjeux du repositionnement géopolitique de la RDC, en commençant

par la cartographie des groupes armés étrangers opérant en

RDC, ensuite en identifiant les enjeux de ces groupes armés; les

stratégies déployées par ces groupes armés, et

enfin l'impact socio-politico-économique de ces groupes armés sur

la stabilité nationale et régionale.

CHAPITRE 1 : CONSIDERATIONS GENERALES

1.1. BREVE INTRODUCTION

Avant d'aborder le vif de notre présente étude,

il nous est loisible de procéder par la clarification des sens de

certains concepts qui vont intervenir dans notre étude, afin de lever

l'équivoque et préciser le contexte dans lequel ils seront

utilisés à savoir : le groupe armé, la

géopolitique, la région des Grands Lacs, et enfin les facteurs

d'interactions entre armées et la géopolitique.

Comme le précise E. DURKHEIM : « En

réalité, les mots de la langue usuelle, comme les concepts qu'ils

expriment, sont toujours ambigus, et le savant qui les emploierait, qu'il les

reçoive de l'usage et sans leur faire subir d'autres

élaborations, s'exposerait avec plus grave confusion».

Ainsi, tout auteur est donc sensé constituer

lui-même le groupe des concepts qu'il va étudier, afin de leur

donner l'homogénéité et la spécificité qui

leur sont nécessaires pour être traité scientifiquement.

C'est pour cette raison que nous allons définir certains concepts

clés de notre étude, d'une manière plus ou moins

appropriée à notre travail.

1.2. LE GROUPE ARME

Le concept « groupe » se définit

selon Joseph FITCHER comme étant une collectivité

structurée, identifiable, continue des personnes sociales qui

remplissent des rôles réciproques conformément à des

normes sociales, à des intérêts et à des valeurs

dans la poursuite des buts communs. Il découle de cette

définition que les conditions suivantes sont requises pour qu'on parle

du groupe social, à savoir :

Ø La collectivité doit être identifiable

par ses membres et par les observateurs extérieurs, chaque membre doit

avoir une position ou statut qui est en rapport avec d'autres statuts;

Ø Les individus membres doivent remplir des rôles

individuels;

Ø L'existence des normes pour régir les

rôles;

Ø La réciprocité de relations entre

membres;

Ø L'existence de l'intérêt commun et

valeurs communes;

Ø L'assignation de certains buts vers lesquels est

dirigée la vie du groupe.

Les facteurs qui amènent les individus à former

un groupe selon ce même auteur sont : l'ascendance commune, le

mariage, le territoire partagé en commun, les caractéristiques

corporelles similaires, les intérêts communs, etc.

Pour J. STEARNS, J. VERWEIJEN et M. Eriksson BAAZ, le groupe

armé est souvent considéré comme des voyous qui s'en

prennent aux civils innocents et sans défense25(*). Certains sont toute fois des

prédateurs plus avides que d'autres, et certains

bénéficient du large soutien des communautés locales dans

lesquelles ils sont recrutés.

Quant à International Council on Human Rights26(*), le concept groupe armé

désigne un groupe d'individus qui sont armé, faisant usage de la

force pour atteindre leurs objectifs tout en échappant au contrôle

de l'Etat. En général, il fait allusion à des groupes qui

s'opposent au pouvoir en place, mais il est parfois difficile de distinguer

clairement les groupes ayant des visées politiques de ceux ayant des

objectifs criminels.

Cependant, les groupes armés, entant qu'acteurs

nouveaux de la géopolitique, ont des formes et des dénominations

multiples. Qu'on parle de guérillas, de milices, de mouvements

révolutionnaires, leurs objectifs peuvent être différents

mais leurs méthodologies souvent semblables. C'est ainsi qu'il est

difficile de distinguer entre leurs motivations réelles et

prétendues et cela rend difficile un classement.

Tout d'abord il faut préciser que certains groupes

armés sont totalement dépourvus de toute idéologie. Les

mercenaires agissent à des fins purement financières et se

vendent au plus offrant. Ils se constituent parfois en sociétés

dont on engage les services dans le cadre d'un conflit existant pour combattre,

assurer la sécurité de convois ou de personnes, pour former des

soldats, pour mener des interrogatoires. Ce sont des outils qui, certes,

peuvent faire la différence dans l'issue d'un conflit mais qui ne sont

pas en tant que tels des acteurs. Les seigneurs de la guerre fonctionnent

parfois sur le même modèle mais le plus souvent ce sont juste des

bandits organisés et lourdement armés. Ils jettent leur

dévolu sur une région et en font une zone de non-droit afin de

s'enrichir au plus vite. Dénués d'idéologie, ils

n'hésiteront pas à changer de discours pour se présenter

parfois comme des détenteurs de pouvoirs surnaturels, défenseurs

des plus pauvres ou de la liberté. En réalité, leur seul

intérêt c'est l'argent et leur propre liberté.

Certains groupes armés prétendent avoir une

dimension religieuse comme d'ailleurs mentionné dans la

problématique. Cette justification peut soit servir à couvrir un

intérêt purement personnel soit à légitimer un

objectif politique. Ca fait peu de différence. La religion est un

argument de recrutement et de légitimité mais les méthodes

sont tout aussi nuisibles aux populations victimes de leurs exactions.

D'autres groupes sont des bras armés de partis

politiques qui, soit n'obtiennent pas la représentativité qu'ils

requièrent (parce qu'ils représentent des minorités), soit

correspondent à la branche dure, radicale d'un mouvement. Si l'Etat en

vient à transiger, le groupe se dissout intégralement ou

partiellement. Dans d'autres cas, si le groupe le peut, il renversera le

pouvoir. Il peut arriver que le groupe diminue ses actions et se pose comme le

justicier lorsque les choses ne vont pas/plus dans son sens. Certains de ces

groupes portent des revendications irrédentistes ou

indépendantistes. D'autres agissent comme des « Robin des

Bois » en reversant aux populations ce qui leur revenait de droit,

selon eux et qui leur avait été volé par le pouvoir

politique ou économique. Tour à tour considérés

comme des héros, des terroristes ou des simples bandits, ils mettent

sous pression les Etats et les affaiblissent.

Leur terreau de recrutement est parfois l'idéologie

mais plus souvent les frustrations, la pauvreté et le

désoeuvrement, quand il ne s'agit pas tout bonnement de

l'enlèvement de mineurs.

Leurs ressources, quelle que soit la nature de leur mouvement,

sont assez similaires et comme ils vivent dans la clandestinité, souvent

illégales. Ils prélèvent l'impôt

révolutionnaire sur l'argument que les populations doivent soutenir

l'effort de guerre, procèdent au pillage et organisent la contrebande,

enlèvent et demandent des rançons, etc. ils disposent en effet

d'une bonne connaissance du terrain et d'une puissance armée. Aussi

sont-ils actifs dans la contrebande de produits illicites (comme la drogue) ou

licites mais habituellement contrôlés. On les retrouve dès

lors dans les régions riches en ressources naturelles et

particulièrement en minerais.

Ils bénéficient cependant souvent du soutien

financier des Etats voisins ou de ceux dont l'objectif géopolitique est

servi par la déstabilisation du pays où ils opèrent. Le

fait qu'ils soustraient un territoire à l'autorité de l'Etat,

qu'ils provoquent l'insécurité résultant en

déplacement de populations, en destruction des structures sociales et en

appauvrissement a des implications sur la politique de l'Etat. Perçu

comme affaibli, il n'offrira pas de bonnes perspectives aux investissements. Il

devra par contre consacrer une partie de ses efforts à contenir ces

groupes et les combattre ou à les démanteler en acceptant parfois

la réintégration de leurs membres au sein de l'armée

régulière, ce qui risque de faire rentrer le ver dans la pomme

à moyen ou à long terme.

1.3. LA GEOPOLITIQUE

Le terme « géopolitique » n'est

pas à confondre avec la « géographie

politique » moins encore avec la

« géostratégie ». Nombreuses sont les

définitions existantes, mais il faut a priori garder en mémoire

certains principes permettant d'en comprendre toute la

complexité :

Ø Tout ce qui est géopolitique ne se comprend

que situé dans le temps et dans l'espace.

Ø Tout y est aussi rapport de force entre les hommes ou

leurs organisations.

Cependant, ce dernier concept apparaît pour la

première fois sous la plume de Gottfried Wilhelm Leibniz dans un

manuscrit inédit de 1679. C'est en Allemagne que la notion de

géopolitique se construit, sous l'impulsion fondatrice de Friedrich

Ratzel (1844-1904).

Premièrement, la géopolitique est tout d'abord

un savoir pratique27(*).

C'est bien ainsi que l'entendent Chauprade et François Thual qui

qualifient cette dernière d'une pratique, celle de la

réalité des peuples et des Etats; elle est ensuite une

méthode à laquelle le géopoliticien doit accorder toute la

rigueur de la science sans pour autant répondre à la tentation de

dégager des lois générales. Dans le même ordre

d'idée, Lacoste lui dira qu'il s'agit de répondre à un

souci d'efficacité afin d'être en mesure d'analyser des

affrontements dont les effets sont graves et les enjeux importants, soit pour

aider à une solution de compromis, soit pour contribuer à la

victoire de la cause que l'on défend.

Quant au juriste suédois Rudolf Kjellen définit

cette dernière comme une science de l'Etat en tant qu'organisme

géographique, tel qu'il se manifeste dans l'espace.

Cette définition appelle plusieurs remarques. Il

apparaît clairement que l'acteur principal en géopolitique est

l'Etat. Par ailleurs, cet Etat est envisagé comme un être vivant

(c'est en ce sens qu'il faut comprendre ici le terme

« organisme »). Ensuite la géopolitique

s'intéresse aux manifestations de l'Etat dans l'espace, c.à.d. sa

position, sa taille, sa forme, etc.

Pour le professeur Alexandre Defay, la géopolitique a

pour objet l'étude des interactions entre l'espace géographique

et les rivalités de pouvoirs qui en découlent. Elle est le

terrain de manoeuvre de la puissance locale, régionale ou

mondiale28(*).

Quant au professeur Maryse GRARI, la géopolitique est

une science humaine, plus précisément une science dite politique.

Elle est née d'une démarche intellectuelle visant à

théoriser le rapport entre l'observation scientifique de l'environnement

géographique (espace, relief, climat, situation, accès à

la mer, voies fluviales, mais aussi ressources et population) et les

décisions politiques des acteurs et décideurs politiques de

quelque niveau que ce soit29(*).

Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous allons

retenir la définition suivante :

La géopolitique est l'étude des enjeux

territoriaux mobilisant différents pouvoirs rivaux (étatiques,

mais aussi intra et interétatiques). C'est un savoir (une science) de la

conflictualité, celle-ci résultant de l'expression plus ou moins

violente de représentations contradictoires d'un territoire. C'est un

savoir pratique et opératoire qui a pour fondement une méthode

d'analyse scientifique reposant sur la prise en compte des multiples

échelles de temps et d'espace30(*).

1.4. LA REGION DES GRANDS LACS

Il est patent que trois termes risquent de semer des

imbroglios dans le cadre de cette étude, à savoir

« l'Afrique Centrale »,

« l'Afrique de Grands Lacs » et

« la Région des Grands

Lacs ». Cependant, il nous est impérieux de

lever l'équivoque que peut créer tel ou tel autre terme par

rapport à ce travail.

1.4.1. L'AFRIQUE DES GRANDS LACS

Le terme « Afrique des Grands Lacs » a

été employé pour la première fois au

XIXe siècle par les explorateurs britanniques partis à

la recherche des sources du Nil, entre autres Richard Francis Burton, David

Livingstone et Henry Morton Stanley. Cette région n'est pas à

confondre avec l'Afrique Centrale ou soit avec la Région des Grands

Lacs31(*).

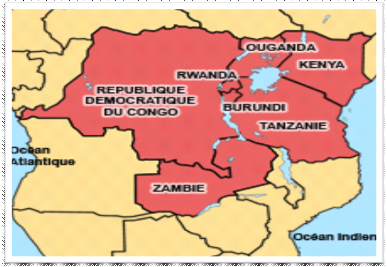

Voici les pays qui composent l'Afrique des Grands

Lacs :

Ø La République Démocratique du Congo,

Ø Le Burundi,

Ø L'Ouganda,

Ø Le Rwanda,

Ø La Tanzanie,

Ø Le Kenya,

Ø La Zambie,

Ø Le Malawi.

Cette région de l'Afrique des grands lacs est

caractérisée par un facteur plus géographique que

politique, à savoir la présence d'un réseau, d'un

chapelet, ou d'une succession des lacs longeant cette étendue

régionale du Nord au Sud, et occupant la partie méridionale de la

vallée du grand rift, formée par l'action du rift est-africain

sur la plaque africaine, situé dans la partie orientale du continent

africain entre 30è et 35è méridien

au niveau de l'équateur, et entre 5° nord et 15° sud, dont le

lac Victoria, le lac Kyoga, le lac Albert, le lac Edouard, le lac Kivu, le lac

Tanganyika et le lac Malawi.

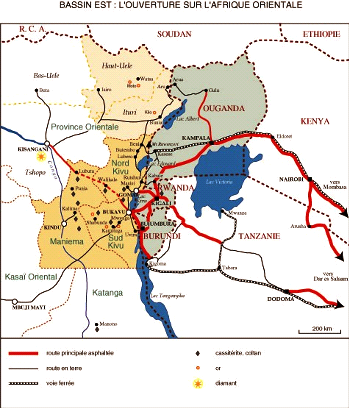

ð Carte des pays de l'Afrique des Grands

Lacs

Fig. 1 :

www.bv.alloprof.qc.ca

(bibliothèque virtuelle).

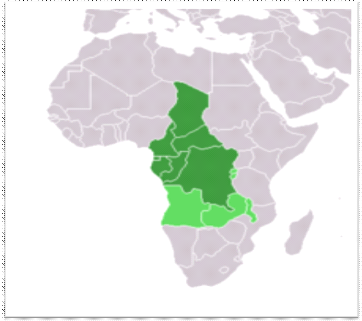

1.4.2. L'AFRIQUE CENTRALE

L'Afrique Centrale quant à elle, est la région

comprenant le Sud du Sahara, l'Est du bouclier Ouest-Africain et l'Ouest de la

vallée du rift.

Ainsi, d'après la définition de l'ONU, l'Afrique

Centrale comprend les pays suivants :

Ø L'Angola,

Ø Le Cameroun,

Ø Le Gabon,

Ø La Guinée Equatoriale,

Ø La République Centrafricaine,

Ø La République Démocratique du Congo,

Ø La République du Congo,

Ø Le Sao Tomé-et-Principe,

Ø Et enfin le Tchad.

Cependant, l'Angola, le Malawi et la Zambie, trois pays de

l'Afrique australe mais qui sont quelques fois considérés comme

faisant partie de l'Afrique Centrale suite à leur appartenance en 1953

et 1963 avec la Rhodésie du Sud à la Fédération

d'Afrique Centrale.

Quant au Burundi et le Rwanda qui, faisant partie jadis de

l'Afrique Orientale Allemande, sont parfois aussi considérés

comme appartenant à l'Afrique Centrale.

Notons alors que, la Communauté Economique des Etats de

l'Afrique Centrale (CEEAC en sigle) regroupe dix pays, à savoir les neuf

pays cités dans la définition de l'ONU plus le Burundi.

ð Carte des pays de l'Afrique Centrale

Fig. 2 :

www.wikipedia.com

ð Les pays en couleur verte foncée sont

ceux-là reconnus comme appartenant à l'Afrique Centrale, et ceux

en couleur verte claire sont ceux-là admis à cette région

pour telle ou telle autre raison.

1.4.3. LA REGION DES GRANDS LACS32(*)

La Région des Grands Lacs est constituée de la

zone inter-lacustre comprise entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la

Tanzanie, le Burundi et de leurs zones d'influence frontalière (le cours

du fleuve Congo avec la République Centrafricaine, la République

du Congo, l'Angola et le Soudan). Cette région a souvent

été en proie aux aléas de conflits armés

particulièrement violents et récurrents. Les cycles de violence

s'étalent dans le cours de son histoire précoloniale, coloniale

et postcoloniale. Le pic est atteint au cours des années 1990 avec le

génocide rwandais, la guerre au Burundi et le conflit interafricain en

République Démocratique du Congo. Le conflit en RDC,

théâtre d'affrontement entre 9 armées africaines (au

minimum), est aujourd'hui considéré comme le conflit le plus

meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale avec des estimations de

l'ordre de plus de 5 millions de victimes. Les causes des conflits dans cette

région de l'Afrique revêtent une dimension régionale et un

caractère régionalisant. On observe une propension à la

régionalisation de l'instabilité, alimentée par une

proximité de fait d'ordre ethnique, socioculturel et politique des

populations de la région. Cette proximité sous-entend la tendance

des conflits à s'exporter au-delà de leurs foyers nationaux pour

se répandre, par effet de contamination, à l'ensemble des pays

frontaliers de la région.

Les conséquences engendrées par cette dynamique

de conflit sont multiples, entre autres instabilité politique de la

région, exode des populations menacées, mortalité

causée directement ou indirectement par les conflits,

sous-développement rampant, etc.

Ces conséquences désastreuses vont pousser la

communauté internationale et les Etats de la région à

prôner une solution régionale qui tiendrait compte, de

manière concurrente, des causes internes et externes des conflits en vue

de remédier de manière efficace et durable aux effets

néfastes de cette dynamique. Le pillage des ressources naturelles est un

des facteurs nerfs de la quasi-permanence des conflits armés et d'une

instabilité presque entretenue dans la région des Grands Lacs.

Le lien entre richesse régionale, ou nationale dans le

cas précis de la RDC, et la dynamique d'instabilité a

été clairement identifié par la résolution 1653 du

Conseil de sécurité des Nations-Unies sur la situation dans la

région des Grands-Lacs. Il est aussi mis en exergue par le rapport du

groupe d'experts des Nations-Unies sur l'exploitation illégale des

ressources naturelles de la RDC du 12 avril 2001.

Voici les pays qui composent cette région :

Ø L'Angola,

Ø Le Burundi,

Ø La République Centrafricaine,

Ø La République du Congo,

Ø La République Démocratique du Congo,

Ø Le Kenya,

Ø L'Ouganda,

Ø Le Rwanda,

Ø Le Soudan,

Ø La Tanzanie,

Ø Et la Zambie.

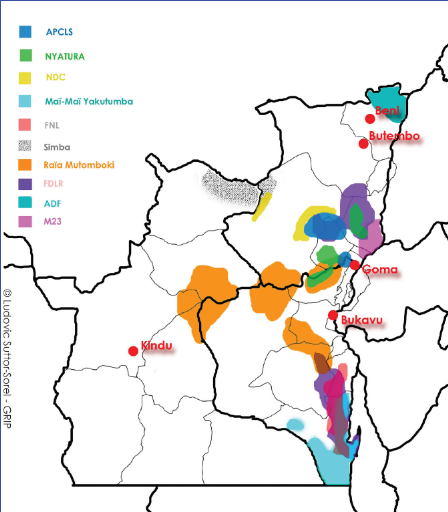

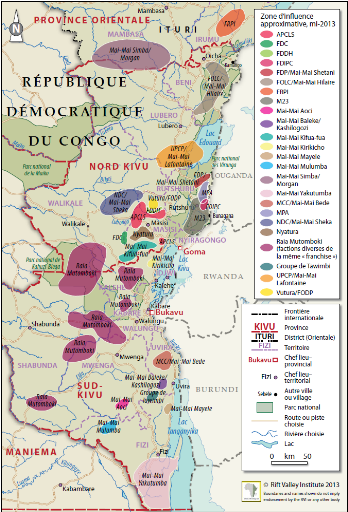

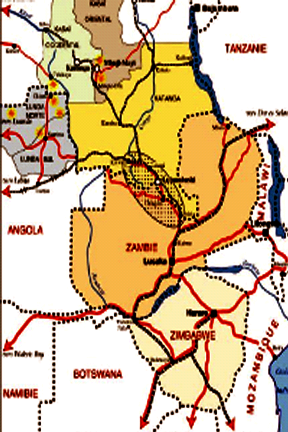

ð Carte des pays de la Région des Grands

Lacs

Fig. 3 :

www.google.com

ð Les pays en couleur verte sont

ceux-là faisant partie de la Région des

Grands-Lacs

1.5. FACTEURS D'INTERACTIONS ENTRE ARMEES ET LA

GEOPOLITIQUE33(*)

En théorie, l'armée devrait simplement

être une des institutions, une des structures de l'Etat. C'est pourquoi,

dans beaucoup d'Etats (y compris ceux démocratiques) le Chef de l'Etat

est aussi Chef des armées. Cette structure dispose en effet, avec la

police, du droit d'exercer la violence physique légitime reconnue

à l'Etat par le droit international et repris dans la

célèbre définition de l'Etat de Max Weber.

Pourtant, plusieurs scénarios existent, au sein

desquels le rôle et le pouvoir de l'armée sont très divers.

Certains dépendent de la statogenèse de l'Etat (l'histoire de la

manière dont il s'est constitué).

L'armée est un véritable pouvoir. Normalement,

elle ne devrait avoir aucune volonté propre, mais être au service

du politique. On l'a vu, une armée est un élément de

cohésion de l'Etat si et seulement si celui-ci en garde la mainmise.

Car, bien sûr, l'armée, comme l'indique son nom, dispose d'armes

qu'elle peut retourner dans certains cas contre l'Etat et la population au lieu

de contrer leurs ennemis.

Cependant, signalons que certains Etats ont été

constitués par l'armée, à l'exemple de la Libye du feu

Colonel Kadhafi. Parfois aussi l'armée a pris le pouvoir au politique.

Lorsque le succès est total, on voit ainsi la figure la plus

charismatique monter en grade extrêmement rapidement jusqu'à se

nommer maréchal (Zaïre de Mobutu) ou commandeur en quelques mois.

Beaucoup d'Etats africains et asiatiques (Chine de Mao) ont connu ce

scénario.

En dépit de tout ce qui a été

mentionné ci-haut, on peut se poser certaines petites questions qui

attirent l'attention, à savoir :

1) Qu'est-ce qui explique qu'un Etat puisse être ainsi

renversé par l'armée?

2) Qu'est-ce qui explique la naissance de juntes

militaires?

Constatons cependant que les facteurs pouvant nous aider

à répondre à ces questions sont nombreux. Vu que c'est

traité en long et en large dans les chapitres qui suivent, il sied de

signaler que les récentes révolutions arabes donnent une bonne

illustration des différentes manières dont l'armée peut

réagir. C'est ainsi qu'en Tunisie, elle s'est mise aux

côtés de la population; en Libye, elle s'y est opposée. En

Syrie, elle s'est divisée; en Egypte, elle a soutenu la population, mais

elle s'est opposée ensuite au résultat des urnes donnant le

pouvoir à des partis islamistes.

1.6. CONCLUSION PARTIELLE

Estimant avoir clarifié les considérations

générales sur les grands concepts qui constituent le squelette de

ce travail, afin de leur donner l'homogénéité et la

spécificité qui leur sont nécessaires pour être

traité scientifiquement, il est cependant opportun d'entrer dans le vif

de notre sujet pour analyser davantage les données

récoltées par la cartographie non exhaustive des groupes

armés actifs à l'Est de la RDC.

CHAPITRE 2 : CARTOGRAPHIES DES GROUPES ARMES

OPERANT A L'EST DE LA RDC

2.1. BREVE INTRODUCTION

Il est nécessaire de signaler, avant d'aborder ce

chapitre, que les causes de l'activisme des groupes armés en RDC sont

multiples. Ainsi, retenons cependant que ces causes sont d'ordre national en

premier lieu, et d'ordre régional voire même international en

second lieu.

L'objectif du présent chapitre est de donner un

descriptif de la situation des groupes armés actifs dans l'Est du Congo,

en particulier dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema, du

Katanga, de la province Orientale et de celle du Kasaï Oriental. Elle a

également comme ambition de fournir un essai d'analyse sur ce

phénomène spécifiquement congolais de prolifération

pléthorique de groupes armés semant l'insécurité et

empêchant le relèvement économique dans la plupart des

territoires et provinces susmentionnés.

2.2. NAISSANCE DES GROUPES ARMES EN RDC

2.2.1. PERSPECTIVES CONFLICTUELLES A L'EST DE LA RDC

L'Est de la RDC a commencé à connaître

des situations difficiles d'insécurité depuis les années

1990 avec la création, au Nord-Kivu, des groupes armés à

caractère ethniques, dont l'association hutue appelée MAGRIVI

(Mutuelle des Agriculteurs de Virunga)34(*). Cette association dès sa création

avait des objectifs louables, mais ses dirigeants les avaient

déviés en les orientant dans le tribalisme violent et radical, en

vue de combattre d'autres tribus de la place telles que les Hunde, les Nande,

les Nyanga, les Tembo ; en ce moment ils n'avaient pas visé les

tutsis, étant donné que ces derniers étaient au pouvoir

à Kinshasa à l'époque du règne de MOBUTU et cela

à travers Barthélémy BISENGIMANA qui était la main

droite du Maréchal Mobutu. C'est ainsi que ces autres tribus non

« hutuphones (Rwandophones) », pour se défendre, ils

vont créer leur auto-défense populaire appelée à

l'époque NGILIMA et actuellement MAI-MAI, et ceci en territoire de

Masisi et de Walikale au Nord-Kivu.

C'est à partir de l'année 1992 que ce mouvement

NGILIMA d'auto-défense populaire commença aussi ses

opérations contre la philosophie de MAGRIVI constituée en

majorité des hutus dans les territoires de Masisi, Lubero et Rutshuru,

sans tenir compte de tutsis ou de hutus. Ces derniers ont attaqué tout

le monde qui parlait le kihutu (soi-disant kinyarwanda). La cause majeure de

ces conflits était l'accession à la terre; les hutus et les

tutsis étant considérés comme étant des

immigrés par ces autres tribus autochtones du Nord-Kivu, lesquelles ne

voulaient pas que ces « Rwandophones » occupent des grands

terrains comme propriétaires mais comme locataires en payant les

redevances coutumières comme cela est de stricte application sur toute

l'étendue de notre pays, en respectant le principe coutumier qui dit

que : « le sol ne se vend pas, mais il se

loue ». Ces conflits ont

dégénéré jusqu'à pousser les tutsi à

quitter la RDC, le Zaïre à l'époque pour aller se rallier

à la rébellion de KAGAME contre le régime de Kigali sous

le règne du feu président Juvénal HABYARIMANA à

l'époque, qui fut assassiné dans son avion en provenance de la

Tanzanie, dans une réunion avec les responsables de la rébellion

de l'APR, actuellement au pouvoir à Kigali, et ceci en 1994.

Cet assassinat fut à la base du génocide au

Rwanda et par conséquent des violents combats ont suivi, menés

par l'APR (Armée Patriotique du Rwanda) appuyés par le

régime de Yoweri MUSEVENI actuellement au pouvoir en Ouganda, contre le

régime hutu rwandais de HABYARIMANA qui était au pouvoir.

Grâce à cet appui ougandais, L'APR fut en mesure de pouvoir

chasser ce régime hutu qui était au pouvoir au Rwanda. Ces hutus

se sont réfugiés tous à l'Est de la RDC, l'ancien

ZAÏRE, précisément dans les deux Kivus, le Nord et le Sud

Kivu, c'était alors le début de la présence des groupes

armés étrangers en RDC, étant donné que ces

militaires hutus ont franchi la frontière avec leurs armes et

munitions.

En même temps, ces groupes NGILIMA créés

par les autochtones « non rwandophones » du Nord-Kivu,

actuellement appelés MAÏ-MAÏ, étaient encore dans les

maquis en territoires de Masisi, Lubero et Rutshuru. Ils s'attaquaient aux

autochtones hutus, qui après avoir créé leur mouvement

tribalo-ethnique MAGRIVI, et après avoir allumé le feu, n'avaient

plus été en mesure de l'éteindre. C'est ainsi qu'ils

furent refoulés par ces NGILIMA partout dans les territoires de Masisi

et Lubero. Ils sont allés de Rutshuru vers Kinyandonyi à plus de

20 Kms vers l'Est du territoire dans une agglomération appelée

Nyongera. Plus des 10 000 hutus congolais furent massacrés dans ce camp

des déplacés au même moment que les hutus rwandais qui

étaient amassés au nord et au sud de la ville de GOMA, dans les

localités de Kibumba, Katale, Kahindo et Kalengera, ici c'est dans le

Nord de GOMA et dans la localité de Mugunga au sud de la ville de

Goma35(*). Constatons en

bref que les conflits terriens, le tribalisme, la guerre au Rwanda de 1994, la

guerre de libération du Congo de 1996 et celle de rectification du RCD

de 1998, que ces situations sont à la base de tous les maux que la RDC

en général, et la partie Est en particulier est en train de

connaître jusqu'à nos jours.

2.2.2. L'ECLOSION EXACERBEE DES GROUPUSCULES ARMES A L'EST DE

LA RDC

La plupart des groupes armés actuellement

présents dans l'Est de la RDC sont le résultat direct des

Première (1996-1997) et Deuxième (1998-2003) Guerres du

Congo-Kinshasa et de la période de transition qui s'ensuivit

(2003-2006), se concluant par les élections de 2006. Cependant,

l'origine de nombre des groupes qui se constituèrent pendant ces deux

guerres est plus ancienne. En effet, avant 1996, il est possible de distinguer

trois grandes périodes de mobilisation armée à savoir la

période coloniale, pendant laquelle les exactions des envahisseurs

étrangers entraînèrent une résistance; la

période des rébellions Simba, dans les années 1960, qui

firent suite au processus chaotique d'indépendance et de

décentralisation; et la période des troubles du début des

années 1990, lorsqu'une tentative de démocratisation

bâclée conduisit à une mobilisation ethnique et à

des actes de violence.

2.2.3. GENEALOGIE LOINTAINE DES GROUPES ARMES A L'EST DE LA

RDC36(*)

La mobilisation armée dans ce qui constitue

aujourd'hui l'Est de la RDC est antérieure au colonialisme. En effet,

les négociants arabo-swahilis qui, pendant la seconde moitié du

XIXème siècle, contrôlaient des grandes parties de l'Est du

Congo créèrent des milices quasi professionnelles pour organiser

des rafles d'esclaves, ce qui entraîna l'organisation d'une

résistance locale. Les tendances expansionnistes du roi rwandais

Rwagubiri dans les années 1890 provoquèrent également une

contre-mobilisation qui se solda par une prolifération de milices

liées aux communautés locales. La fin de l'époque

coloniale connut ensuite certaines formes localisées et

millénaristes de résistance armée visant en

général l'Etat colonial et ses politiques prédatrices de

taxation et de travail forcé. Citons à titre d'exemples la

rébellion Binji-Binji de 1931 au Sud-Kivu, les différentes

révoltes Nyabingi à Rutshuru (1910-1930) et le soulèvement

du Kitawala (inspiré du « Watchtower », les Témoins de

Jéhovah) de 1944 à Walikale.

Ce n'est toutefois qu'à l'indépendance, en

1960, que la rébellion se propagea à grande échelle. Les

premières années du Congo indépendant virent

l'émergence de rudes rivalités politiques provoquées par

des idéologies concurrentes et une lutte autour de la

décentralisation. Les principales fractures opposèrent les

défenseurs d'un Etat centralisé puissant, regroupés autour

du Premier ministre Patrice Lumumba, aux fédéralistes

représentés par le Président Joseph Kasavubu. Petit

à petit, les partisans de l'unitarisme devinrent ouvertement

anti-impérialistes et les fédéralistes furent

perçus comme favorables aux puissances occidentales.

Mais cette dichotomie fondamentale masque la fragmentation qui

caractérisa la politique de l'après-indépendance, des

dizaines de partis surgissant dans ce nouvel espace politique, souvent en

défendant des programmes très localisés et en

bénéficiant d'un soutien ethnique bien défini. Le Kivu ne

dérogea pas à cette règle: entre 1960 et 1965, cette

province sombra dans le chaos, et les affiliations ethniques

s'imbriquèrent dans ou prirent le pas sur les clivages politiques et

autres, caractéristique de la politique congolaise qui perdure

aujourd'hui37(*).

Ces clivages imbriqués furent manifestes lors de la

principale rébellion qui éclata dans les Kivus (Nord et Sud)

après l'indépendance. Dans le territoire d'Uvira, au Sud-Kivu, le

politicien radical Musa Marandura lança un mouvement de protestation

contre le gouvernement central et les chefs coutumiers locaux, qu'il

considérait comme des conservateurs au service de l'impérialisme

occidental. Pour obtenir un appui, Marandura, dont les principaux partisans

étaient issus de la communauté Fulero, commença

également à faire campagne contre les Rundi, la communauté

voisine, affirmant que comme ils avaient émigré du Burundi, ils

n'avaient pas droit au pouvoir coutumier. Une dynamique similaire apparut dans

les montagnes des Hauts-Plateaux qui dominent Uvira, où des rebelles de

la communauté Bembe combattirent les milices Banyamulenge alliées

aux forces gouvernementales, perçues comme des immigrants venus du

Rwanda. Ainsi, les projets politiques nationaux et locaux commencèrent

à se chevaucher, se renforçant mutuellement.

Au Nord-Kivu, dans les années qui suivirent

l'indépendance, les considérations politiques d'envergure

nationale et internationale furent reléguées au second plan par

les antagonismes ethniques locaux. La « guerre Kanyarwanda », qui

progressa par à-coups entre 1962 et 1965, opposa les Hutus et les

Tutsis, venus du Rwanda pendant ou juste après la période

coloniale, aux populations Hunde, Tembo et Nyanga. Ces immigrants, qui

représentaient désormais la majorité démographique

de certaines régions des territoires de Masisi et de Rutshuru, aux

côtés des populations hutuphones qui vivaient déjà

dans ces régions avant la colonisation, se virent refuser l'accès

au pouvoir coutumier. Etant donné que les élections leur

permettraient de transformer leur poids démographique en un

véritable pouvoir politique, l'introduction de la démocratie et

la refonte simultanée des frontières provinciales conduisirent

à une escalade des tensions. On tenta de priver ce groupe de ses droits

de représentation, mais cela provoqua de rudes combats avant les

élections de 1965 qui laissèrent un souvenir amer parmi toutes

les parties38(*).

Pendant cette période, l'ouverture de l'espace

politique et la concurrence électorale alimentèrent une violente

mobilisation, en partie révélatrice des manipulations des

politiciens qui apportèrent l'organisation et les fonds

nécessaires pour transformer les griefs locaux en violence. Sous

l'influence de révolutionnaires nationaux et internationaux comme «

Che » Guevara, certaines de ces violences prirent la

forme d'une rébellion. Si, par exemple, Marandura était parvenu

à déclencher des protestations au niveau local, ce n'est qu'une

fois que les représentants du révolutionnaire Conseil national de

libération (CNL) prirent le contrôle et se mirent à

organiser les manifestants sous une forme militaire que ce mouvement populaire

se transforma en rébellion39(*). Les soulèvements de la période

postindépendance furent certes intenses, mais de courte durée.

Joseph-Désiré Mobutu, après avoir renversé le

gouvernement élu en 1965, réussit à réprimer les

insurrections dans les Kivus, même si des poches de résistance

persistèrent au Fizi (Sud-Kivu) et dans la région de Rwenzori

(Nord-Kivu). Cependant, avant de retrouver sa suprématie coercitive,

Mobutu dut attendre l'aide de mercenaires étrangers et un

généreux soutien militaire pour pouvoir redresser l'Armée

nationale congolaise (ANC), fort fragile, notamment une aide aérienne

américaine. L'instauration par Mobutu d'un régime à parti

unique et le développement d'un réseau de clientélisme

présidentiel marqué, qui dominèrent à la fois

l'administration et des composants cruciaux de l'appareil sécuritaire,

eurent pour effet d'empêcher une véritable mobilisation

armée pendant près de trois décennies.

2.2.4. PROMOTEUR DIRECT DES GROUPES ARMES ACTIFS A L'EST DE LA

RDC

Confronté à l'épuisement de ses

ressources et à de fortes pressions internationales à la fin de

la Guerre froide, Mobutu annonça en avril 1990 une transition vers une

démocratie multipartite. Toutefois, il chercha subrepticement à

faire échouer le nouveau processus de démocratisation en divisant

et affaiblissant l'opposition. L'un des moyens qu'il employa consista à

entretenir les antagonismes ethniques. Les divisions ethniques furent

aggravées par la perspective des élections, qui mirent en exergue

la question de l'octroi de la citoyenneté aux descendants d'immigrants

rwandais.

Sous Mobutu, l'érosion progressive des services

publics et l'interdiction des partis politiques avaient entraîné

la prolifération des groupes communautaires dans les Kivus. Dans les

années 1990, ce sont ces groupes d'autodéfense communautaire,

appelés « mutuelles », comme déjà

susmentionné, qui furent à l'origine de la mobilisation

électorale et de la formation des partis politiques. Plusieurs de ces

organisations, notamment la Mutuelle des agriculteurs de Virunga (MAGRIVI), une

mutuelle Hutue sous l'égide de Mr Muhozi, lancèrent leurs propres

milices, témoignant ainsi de la nature communautaire de ces premiers

mouvements de mobilisation40(*).

D'autres groupes furent constitués à la

même époque pour remettre en question l'ordre politique existant.

Au début des années 1990, les Kasindiens, un groupe armé

issu de la communauté Nande, dans la région de Rwenzori, s'en

prirent à l'autorité de chefs coutumiers. Ce

phénomène se propagea jusqu'aux régions voisines de Beni

et Lubero, où la milice Ngilima du commandant Kaganga,

mêlée à des activités de racket de protection

locale, décida de contester le pouvoir de Mobutu. Ces groupes

influencèrent la formation d'autres milices rurales, notamment les

Batiri (dominés par les Hunde de Masisi) et les Katuku, qui

oeuvrèrent d'abord dans le sud du Walikale parmi les Nyanga, puis

également parmi les Tembo de Bunyakiri41(*). C'est à cette époque que beaucoup de

commandants des groupes armés aujourd'hui actifs

débutèrent leurs carrières, notamment le

général Padiri Bulenda, Bigembe Turinkino, Akilimali Shemongo et

Robert Seninga42(*).

Ces milices furent exploitées par les pouvoirs publics

et les hommes politiques locaux dans le cadre de conflits anciens relatifs au

foncier et à l'autorité coutumière. Ces conflits furent

attisés par des développements socioéconomiques de grande

ampleur, comme l'intensification des pressions démographiques et

foncières, la hausse de la pauvreté et le déclin des

infrastructures et des capacités réglementaires de l'Etat. Des

politiciens provinciaux et nationaux prononcèrent des discours

incendiaires et lancèrent des initiatives qui revinrent à jeter

de l'huile sur le feu. Par exemple, la première vague de violence de

grande envergure qui frappa le Nord-Kivu à cette époque

éclata deux jours après que le vice-gouverneur du Nord-Kivu

eût prononcé en mars 1993 à Ntoto, dans le territoire de

Walikale d'où il était originaire, un discours destiné

à semer la discorde43(*).

Au bout de plus de six mois de violence, pendant lesquels

entre 6 000 et 15 000 personnes furent tuées et des milliers d'autres

déplacées, Mobutu ordonna à la garde présidentielle

(l'un des derniers composants de l'appareil sécuritaire à lui

obéir entièrement) de réprimer ces troubles. Si les

conflits continuèrent de couver, ce n'est qu'après la propagation

dans les Kivus des guerres civiles burundaise et rwandaise que la violence

réapparut à grande échelle.

En 1993, des dizaines de milliers de réfugiés

burundais arrivèrent au Sud-Kivu suite à la guerre civile

déclenchée par l'assassinat de Melchior Ndadaye, Président

du pays élu démocratiquement, issu de l'ethnie Hutu. Vint ensuite

le génocide rwandais de 1994, qui poussa 30 000 à 40 000

miliciens Hutus et soldats des Forces armées rwandaises (FAR), dont la

plupart avaient été impliqués dans le génocide,

à franchir la frontière, aux côtés d'un million de

réfugiés civils. Ils apportaient des armes, un esprit de

radicalisme et une mentalité axée sur la polarisation ethnique.

Regroupés dans les camps de réfugiés, ces combattants

commencèrent à lancer des attaques transfrontalières

contre le Rwanda44(*).

Cette menace sécuritaire poussa le gouvernement nouvellement

établi à Kigali, en coordination avec l'Ouganda, l'Angola et

d'autres pays de la région, à former une coalition

régionale d'insurgés pour dissoudre les camps de

réfugiés/garnisons dans les Kivus et renverser le

Président Mobutu.

2.2.5. LES GUERRES DU CONGO, MATRICE DE LA MOBILISATION ARMEE A

L'EST DE LA RDC

La Première Guerre du Congo éclata en 1996

suite à l'insurrection, appuyée par le Rwanda, de l'Alliance des

forces démocratiques pour la libération (AFDL). Elle

déclencha une mobilisation armée dans tout l'Est du pays. Tandis

que certains groupes se mobilisèrent contre l'invasion, d'autres se

mirent à soutenir la rébellion de l'AFDL. Bien que ces milices

aient provoqué une forte insécurité dans les zones rurales

et alimenté des tensions constantes au sein des communautés,

elles restèrent morcelées, de faible envergure et repliées

sur elles-mêmes, incapables d'influencer la situation au-delà de

leurs fiefs locaux.

Ce fut lors de la Deuxième Guerre du Congo qui

éclata lorsque les relations se détériorèrent entre

le nouveau Président Laurent-Désiré Kabila et ses

partisans rwandais, que ces milices se mirent à prospérer, avec

le soutien de Kinshasa et des groupes armés étrangers. Le

Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), soutenu par le Rwanda

et l'Ouganda, occupa rapidement des grandes parties de l'Est du pays. La guerre

au front se trouvant dans une impasse, Kinshasa envoya des fonds et des armes

aux groupes armés qui opéraient dans les zones placées

sous le contrôle du RCD, nommant certains leaders Maï-Maï,

officiers supérieurs de l'armée nationale. Il forma

également des alliances avec les derniers éléments des ex

FAR et des Interahamwe (Ceux qui attaquent ensemble), une organisation

paramilitaire hutue rwandaise arrivée dans l'Est de la RDC en 1994 et

connue par la suite sous le nom de Forces démocratiques de

libération du Rwanda (FDLR), ainsi qu'avec le Conseil national burundais

pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la

démocratie (CNDD-FDD)45(*).

Petit à petit, les Guerres du Congo modifièrent

la nature des groupes armés, les milices rurales ancrées au

niveau local se retrouvant mêlées à des réseaux

dirigés par des élites des secteurs politiques et des affaires.

Ces réseaux de milices favorisèrent et, en même temps,

furent encouragés par le développement d'une économie de

guerre stimulée par la taxation illégale, la contrebande et le

racket. Si cette économie permit à certains de s'enrichir

rapidement, des millions de civils en dépendirent pour leur survie et

n'eurent souvent pas d'autre choix que de collaborer avec les groupes

armés46(*).

La montée en puissance des dirigeants militaires, qui