Sommaire

|

Dédicace

.............................................................................................................

|

ii

|

|

Remerciements

....................................................................................................

|

iii

|

|

Liste des sigles et abréviations

................................................................................

|

iv

|

|

Résumé

..............................................................................................................

|

vi

|

|

INTRODUCTION GENERALE

.............................................................................

|

1

|

|

CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE

................................................................

|

5

|

|

Introduction

.............................................................................................

|

5

|

|

I. CADRE DU STAGE ACADEMIQUE ET ELEMENTS DE COMPREHENSION

.....

|

6

|

|

II. ETUDE SUR LES ACTIVITES DE RECONSTRUCTION A FORT IMPACT

ECONOMIQUE SUR LE REVENU DES FEMMES ET FILLES ........................

|

17

|

|

Conclusion

...............................................................................................

|

23

|

|

CHAPITRE 2: REVUE DE LA LITTERATURE SUR LES ACTIVITES DE

RECONSTRUCTION ET D'AUTONOMISATION DE LA FEMME............

|

24

|

|

Introduction

..............................................................................................

|

24

|

|

I. APPROCHES CONCEPTUELLES ET THEORIQUES

....................................

|

25

|

|

II. ETAT DES LIEUX DE LA RECONSTRUCTION ECONOMIQUE ET SOCIALE ET

DE L'AUTONOMISATION DE LA FEMME

.......................................................

|

34

|

|

Conclusion

..............................................................................................

|

45

|

|

CHAPITRE 3 : LES ACTIVITES DE RECONSTRUCTION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'AUTONOMISATION DE LA

FEMME A BANGUI ET SES ENVIRONS

..........................................................................

|

46

|

|

Introduction

...............................................................................................

|

46

|

|

I. ANALYSE DES RESULTATS DE L'ETUDE

.................................................

|

47

|

|

II. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

...............................................

|

59

|

|

Conclusion

..............................................................................................

|

77

|

|

CONCLUSION GENERALE

..............................................................................

|

78

|

|

BIBLIOGRAPHIE

............................................................................................

|

80

|

|

TABLE DES MATIERES

..................................................................................

|

82

|

|

ANNEXES

........................................................................................................

|

84

|

DEDICACE

En mémoire de notre feue mère BANGUIDET

Marie Florence

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier notre Directeur de

Mémoire, Pr. Emmanuel MBETID-BESSANE, Doyen de la FASEG, Directeur du

LERSA et responsable du Master Action Humanitaire et Développement

(AHD), pour l'ouverture d'esprit qu'il nous a apportée à travers

ses conseils et orientations et pour son goût à donner à la

jeunesse estudiantine tous les outils nécessaires à son insertion

professionnelle. Que tous les enseignants de la Faculté des Sciences

Economique et de Gestion de l'Université de Bangui, en particulier les

intervenants du programme AHD dont Félicie Chevalier, Professeur

Associée au LERSA, trouvent ici l'expression de nos remerciements pour

le savoir qu'ils nous ont transmis.

Nous remercions l'ensemble du personnel de la Mission de

International Rescue Committee (IRC) de Centrafrique pour leur

disponibilité, leurs qualités humaines et la confiance qu'ils

nous ont témoignée durant notre stage. Nous remercions plus

particulièrement notre tutrice de stage Salma Ben Aïssa pour sa

bienveillance et sa diligence de nous avoir accepté en stage au sein de

l'IRC et son accompagnement dans les recherches qui nous ont permis de

réaliser un travail enrichissant.

Nous tenons à remercier tous ceux qui, de loin ou de

près, ont contribué à notre formation et à

l'aboutissement de notre objectif académique, notamment l'Ambassade de

France en Centrafrique pour ses appuis multiformes à la création

et à l'accompagnement du Master AHD. Enfin nous remercions toutes les

personnes qui ont accepté de répondre à nos

différentes questions.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

|

ACTED

|

:

|

Agence d'Aide à la Coopération Technique et de

Développement

|

|

ACFPE

|

:

|

Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et

l'Emploi

|

|

AGR

|

:

|

Activités Génératrices de Revenu

|

|

AHD

|

:

|

Action Humanitaire et Développement

|

|

APEC

|

:

|

Sigle anglais de la Coopération Economique pour

l'Asie-Pacifique

|

|

Arndt

|

:

|

Arrondissement

|

|

ASNU

|

:

|

Agences du Système des Nations Unies

|

|

BAD

|

:

|

Banque Africaine de Développement

|

|

BCR

|

:

|

Bureau Central du Recensement

|

|

BM

|

:

|

Banque Mondiale

|

|

CFW

|

:

|

Cash For Work (Travail Contre Payement)

|

|

CEDEF

|

:

|

Convention sur l'Elimination de la Discrimination à

l'Egard des Femmes

|

|

CMP

|

:

|

Commission Mouvement de la Population

|

|

CNI

|

:

|

Comité National des Investissements

|

|

CPIA

|

:

|

Comité Permanent Inter Agence

|

|

CYPD

|

:

|

Protection et Développement de Jeune Enfance

|

|

DRC

|

:

|

Danish Refugee Council

|

|

DSRP

|

:

|

Documents de Stratégie de Réduction de la

Pauvreté

|

|

ERD

|

:

|

Relèvement et Développement Economique

|

|

FASEG

|

:

|

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

|

|

GUFE

|

:

|

Guichet Unique de Formalité des Entreprises

|

|

Hab.

|

:

|

Habitant

|

|

HNO

|

:

|

Humanitarian Needs Overview (Aperçu des Besoins

Humanitaires)

|

|

HRP

|

:

|

Humanitarian Response Plan

|

|

ICASEES

|

:

|

Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques

et Sociales

|

|

IDH

|

:

|

Indice du Développement Humain

|

|

IIG

|

:

|

Indice des Inégalités du Genre

|

|

IRC

|

:

|

International Rescue Committee

|

|

JPN

|

:

|

Jeunesse Pionnière Nationale

|

|

LERSA

|

:

|

Laboratoire d'Economie Rurale et de Sécurité

Alimentaire

|

|

MSSC

|

:

|

Moyens de Subsistance et Stabilisation des Communautés

|

|

OCDE

|

:

|

Organisation de Coopération et de Développement

Economiques

|

|

OCHA

|

:

|

Office of Coordination Humanitarian Affaires (Bureau de

Coordination des Affaires Humanitaires

|

|

OFDA

|

:

|

Office of Foreign Disaster Assistance

|

|

OMD

|

:

|

Objectifs du Millénaire pour le Développement

|

|

ONG

|

:

|

Organisation Non Gouvernementale

|

|

ONU

|

:

|

Organisation des Nations Unies

|

|

OIT

|

:

|

Organisation Internationale du Travail

|

|

PAF

|

:

|

Protection et Autonomisation de la Femme

|

|

PDI

|

:

|

Personne Déplacée Interne

|

|

PME/PMI

|

:

|

Petites et Moyennes Entreprises/Industries

|

|

PNPEE

|

:

|

Politique Nationale de Promotion de l'Egalité et de

l'Equité

|

|

PNUD

|

:

|

Programme des Nations Unies pour le Développement

|

|

PURD

|

:

|

Programme d'Urgence pour le Relèvement Durable

|

|

RCA

|

:

|

République Centrafricaine

|

|

RDC

|

:

|

République Démocratique du Congo

|

|

SIDA

|

:

|

Swedish International Development Cooperation Agency

|

|

SV

|

:

|

Stichting Vluchteling

|

|

UA

|

:

|

Union Africaine

|

|

UNHCR

|

:

|

Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés

|

|

UNICEF

|

:

|

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

|

|

UNPC

|

:

|

Union Nationale du Patronat Centrafricain

|

|

VBG/GBV

|

:

|

Violence Basée sur le Genre / Gender Bases Violence

|

RESUME

En 2013, la Centrafrique atteint l'apogée de la crise

vécue depuis plusieurs décennies amenant l'ONU à

déclarer le niveau 3. Malgré la désactivation du niveau 3

en Mai 2015 après que quelques avancées aient été

observées dans la gestion de la crise, la situation humanitaire reste

volatile et incertaine. L'interférence des phases d'urgence et du

développement constitue un frein au processus de reconstruction et rend

complexe cette crise. Une telle situation exige des acteurs humanitaires et du

développement, la mise en oeuvre des actions d'appui au

relèvement et de lutte contre la pauvreté qui prévoient

d'éventuelle situation d'urgence en promouvant un équilibre

social intercommunautaire. La qualité des ressources humaines et

l'implication de toutes les populations (femmes, hommes, filles et

garçons) sont les facteurs incontournables de gestion de cette

période. D'où l'intérêt de ce travail qui

relève la nécessité de la participation de la femme au

processus de reconstruction économique et sociale du pays, en tant

qu'actrice de développement. Il étudie les types

d'activités susceptibles de renforcer le leadership de la population

féminine et de contribuer à son autonomisation financière

afin de la rendre plus participative.

SUMMARY

In 2013, Central African Republic reached its highest point in

crisis since many decades causing the UN to declare the level 3. Despite the

downgrade from level 3 in May 2015 as well as some progress in crisis'

management, the humanitarian situation still remains volatile and uncertain.

The back and forth between emergency and development phases has been an

obstacle to the reconstruction process and continues to make this crisis

complex. This situation requires humanitarian and development actors to

implement actions to support recovery and the fight against poverty which

provide for possible emergencies by promoting inter-community social balance.

The quality of human resources and the involvement of all people (women, men,

girls and boys) are the essential factors for managing this period. Therefore,

this work reinforces the importance of women's participation not only in the

process of economic and social reconstruction of the country but also as an

actor for development. It examines both the types of activities that strengthen

the leadership of the female population and what contributes to their financial

autonomy in order to make them more participatory citizens of the country.

INTRODUCTION GENERALE

Catastrophes naturelles, attaques terroristes et conflits

armés sont autant de maux qui caractérisent l'histoire du

21ème siècle et dont on ne peut passer un seul jour

aujourd'hui sans que les médias en parlent. Les gens se battent, violent

et tuent au nom de l'identité ethnique, religieuse ou des

intérêts politiques et économiques. Les conditions de vie

des populations des zones de ces crises et leurs moyens de subsistance se

dégradent de jour en jour. La RCA s'inscrit dans la catégorie des

Etats victimes de conflit armé.

En effet, pays enclavé et potentiellement riche en

ressources naturelles non encore exploitées, la République

Centrafricaine a connu plusieurs crises militaro-politiques dont la plus

redoutable est celle de Décembre 2012 qui a ouvert la voie à

différentes séries d'attaques avec un impact considérable

sur les tissus économique et social du pays, caractérisées

par : (i.) les mouvements massifs de 838 000 déplacés

internes des zones de conflits vers les zones stables et de 268.000

Réfugiés (CMP, 2014) ; (ii.) la perte des biens, des moyens

de subsistance, des outils de production des ménages et des

PME/PMI ; (iii.) des tueries : plus de 2000 décès

(OCHA, 2014) et des cas de violence basée sur le genre ; iv. la

destruction et le pillage des édifices publics et privés :

des milliers de maisons détruites (UNHCR, 2014). Les femmes et les

enfants ont été les principales victimes de ces conflits qui ont

encore des impacts visibles, ressenties par les difficiles conditions de vie

sur toute l'étendue du territoire, la dégradation des

infrastructures socio-économiques, la dégradation de la

cohésion sociale et les difficultés des acteurs

économiques - femmes et jeunes du secteur informel - à reprendre

leur activité.

La connotation ethno-religieuse qu'a prise la crise

centrafricaine de 2013 a été, d'un côté, une raison

pour les bandes armées de s'en prendre violemment aux éleveurs

(majoritairement musulmans) avec des conséquences multiples et, de

l'autre côté les représailles d'autres groupes armés

sur les populations agricoles les empêchant ainsi d'accéder

à leur champ et les contraignant à quitter leur lieu de vie. Ces

situations ont causé de lourdes pertes à l'agriculture, à

l'élevage, a ébranlé la cohésion sociale entre les

communautés et a mis à rude épreuve la cohabitation entre

les agriculteurs et les éleveurs. L'agriculture et le petit

élevage, principales sources d'activités et de revenus sur

l'ensemble du territoire, souffrent à la fois de

l'insécurité, de la mauvaise qualité et du manque

d'intrants (semences, engrais) ainsi que de l'absence d'opportunités

pour leur commercialisation. Les autres activités économiques

dominées par le petit commerce restent marginales.

Face à la recrudescence des évènements et

à l'augmentation du nombre des déplacés, l'ONU a

déclaré en décembre 2013 le niveau 3 de la crise pour

permettre la fourniture accélérée et à grande

échelle de l'assistance et de la protection aux personnes dans le besoin

à travers l'augmentation des capacités d'intervention et le

renforcement du leadership humanitaire. Ce qui a ouvert la voie à la

présence massive d'acteurs humanitaires où le nombre d'ONG est

passé de 47 en Décembre 2013 à 105 en Octobre 2014. Le 13

mai 2015, le Comité Permanent Inter Agence (CPIA), a

désactivé le niveau 3 de la crise Centrafricaine1(*), donnant ainsi lieu à une

nouvelle orientation dans sa gestion et exigeant aux acteurs présents

sur le terrain d'initier des projets qui vont dans le sens de reconstruction

économique et de la stabilisation des communautés. Les actions

à mener dans ce contexte de relèvement visent à lutter

contre la pauvreté et à promouvoir un équilibre social

intercommunautaire. Cette lutte contre la pauvreté et pour

l'équilibre social repose sur la qualité des ressources humaines

et se réalise à travers une forte mobilisation de toutes les

couches sociales de la population (femmes, hommes, filles et garçons).

Cependant, l'analyse des données recueillies sur le

terrain pour encourager la reconstruction du pays relève de profondes

disparités entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs

clés du développement, bien que l'autonomisation de la femme soit

le sujet de réflexion recommandé par les Nations Unies en 2015 et

que la population centrafricaine est majoritairement féminine (50,2%).

L'indice d'inégalité de genre est de 0,4692(*), classant la RCA au

40ème rand des pays africains. Le taux

d'analphabétisme des femmes est très élevé (68% de

femmes contre 46,2 % d'hommes). Les femmes sont plus actives dans le milieu

informel, mais leur contribution à la richesse nationale est toujours

minimisée, voire même négligée. La pauvreté

touche plus les femmes que les hommes : bien avant la crise, 81 % des femmes

sont pauvres en milieu rural contre 69% des hommes. La pauvreté

d'existence affecte la moitié des ménages centrafricains (50,3%).

En 2015, 2.519.115 personnes (50,2% de femmes et 49,8 d'hommes) ont besoin

d'assistance humanitaire en Centrafrique (HNO, OCHA, 2015). Parmi eux, 453.262

(50,2% de femmes et 49,8 d'hommes) résident à Bangui.

Face à ces situations, on est tenté de

s'interroger sur une probable corrélation qui pourrait exister entre

l'importance numérique de la population féminine,

l'inégalité entre le genre et le taux élevé de la

pauvreté en Centrafrique. Une tentative de réponse à ce

problème est d'appuyer le pouvoir économique des femmes. La

question que l'on est en droit de se poser dans le contexte actuel de

relèvement de la RCA est celle de savoir comment les activités de

reconstruction économique et sociale contribueraient-elles à la

promotion du genre en RCA en vue de faire de la femme centrafricaine une vraie

actrice du développement ? Cette interrogation a orienté

notre choix du stage pour la rédaction de notre mémoire de fin

d'étude.

En effet, la validation de notre diplôme de Master 2

nécessite la soutenance d'un mémoire de stage que nous avons

réalisé à International Rescue Committee (IRC). Nous avons

eu l'occasion, au cours de notre stage, d'échanger avec les

bénéficiaires des activités d'IRC afin de connaître

leur appréciation des appuis reçus et d'évaluer leurs

besoins. La réalisation de notre mémoire exigeait de nous un

accès total à la documentation de l'IRC. Ce qui nous a

été rendu facile grâce à l'implication de notre

tutrice sur qui nous avons compté et sur les conseils et les avis de

tous les staffs IRC qui n'ont pas hésité à répondre

à nos multiples questions. Nous avons également assisté

aux réunions du Cluster Moyens de Subsistance et Stabilisation des

Communautés (MSSC), un des groupes sectoriels des Nations Unies qui

regroupe tous les acteurs de mise en oeuvre des activités dans les

secteurs de cohésion sociale et de relèvement précoce.

Enfin, nous nous sommes documenté sur le contexte centrafricain, sur les

actions déjà menées par IRC et d'autres acteurs, et

spécifiquement les actions réalisées dans le domaine

d'autonomisation de la femme. Ce qui nous a permis de constater que de

nombreuses activités ont été réalisées en

vue d'appuyer l'autonomisation de la femme et/ou d'encourager la promotion du

genre, mais elles se limitent à l'intervalle de la période du

projet sans un mécanisme de suivi dans le moyen terme. Aussi, l'impact

des crises qu'a connues la RCA a été principalement

analysé, jusqu'à présent, en fonction des mouvements de

populations et de la division au sein des communautés religieuses, la

destruction du tissu économique et le rôle de la femme, en tant

que pièce maîtresse du relèvement économique,

semblent relayer au second plan. Les constats et interrogations qui

précédent nous ont amené à formuler notre

thème sur « les activités de reconstruction

économique et sociale pour l'autonomisation de la femme à Bangui

et ses environs ».

Beaucoup d'activités ne sont jusque-là

menées que pour encourager les moyens de subsistance des

communautés, bien que le pays se trouve déjà dans une

phase de transition entre la crise et le développement.

Il est donc nécessaire d'envisager l'orientation des

projets d'appui à la relance économique vers des actions ayant un

fort impact économique et social dont les acquis pourront être

perduré dans le temps avec des stratégies et des

mécanismes de suivi qui existeront même au delà de la

durée de vie des projets. Notre mémoire s'inscrit dans ce

contexte et va constituer une solide base de réflexion pour les projets

à venir en matière de l'autonomisation de la femme et de la

promotion du genre. Il va s'intéresser aux types d'activités

susceptibles de renforcer le leadership de la population féminine tout

en contribuant à son autonomisation financière afin de la rendre

plus active dans le processus de la reconstruction. Ce travail concerne

uniquement les conditions économiques et sociales de la femme en tant

qu'actrice de développement. Nous ne développerons pas les

analyses par rapport aux trois dimensions d'analyse du genre (Santé,

autonomisation et emploi) ni à une analyse complète du genre,

dans toutes ses composantes. Nous pensons être en mesure, durant ce temps

passé à l'IRC, de mettre à contribution nos

expériences et compétences techniques afin de mettre en oeuvre de

tels projets, étant recrutée par l'organisation, pour quelques

mois supplémentaires.

Dans un premier chapitre, après avoir

présenté le cadre du stage académique, ses

activités en lien avec notre sujet d'étude et les

éléments de compréhension, nous ferons une brève

description de l'étude sur les activités de reconstruction

économique à fort impact économique sur le revenu des

femmes et filles que nous avons réalisée. Dans un deuxième

chapitre, nous parlerons des principaux défis du relèvement

économique en RCA dont laquelle partie on présentera les

approches conceptuelles et théoriques de notre travail ainsi qu'un

état des lieux de la promotion du genre et de l'autonomisation de la

femme. Dans un troisième chapitre, enfin, nous présenterons les

résultats de notre étude de terrain qui nous amène

à énumérer les activités à fort impact

économique et social et à décrire comment on peut les

mettre en oeuvre avec des mécanismes de suivi sur le long terme.

CHAPITRE 1 : RAPPORT DE STAGE

Introduction

Ce premier chapitre traite de notre stage

réalisé à International Rescue Committee (IRC) dans le

cadre de notre Master 2 Actions Humanitaire et Développement à

l'Université de Bangui en vue de rédiger ce mémoire. Dans

une vision de travailler sur une thématique liant la reconstruction

économique et sociale et l'autonomisation des femmes, nous avons

accepté le stage qu'offre IRC avec pour missions : la réalisation

d'études sur le genre, la participation à la préparation

de réponses à un appel humanitaire, la conception d'outils de

suivi de Projets et la participation à la mise en oeuvre, au suivi et

à l'évaluation des activités de Relance économique.

Notre stage avait donc une double facette, une facette conceptuelle qui est le

montage des projets et une facette opérationnelle qui a consisté

à appuyer la mise en oeuvre et le suivi des activités du

programme Relèvement et Développement Economique. Ce qui nous a

permis de mettre en pratique nos compétences acquises pendant deux

années d'études et nos expériences

extra-académiques.

Organisation de renommée internationale et

spécialisée dans l'aide humanitaire et le développement

post-conflit, IRC met en oeuvre des activités qui visent la protection

des femmes et la relance des activités économiques dans le but de

stimuler l'autonomisation de la femme et de faciliter le retour des PDI et

leur stabilisation dans les quartiers/villages de retour. Plusieurs projets ont

été mis en oeuvre en 2015 pour contribuer à l'atteinte de

ces objectifs. Nous sommes intéressé par les activités

d'autonomisation des femmes pour étudier leur impact sur le

développement du leadership féminin et leur contribution à

la reconstruction économique et sociale de la RCA.

Dans ce chapitre, nous ferons dans un premier temps une

brève présentation de notre structure d'accueil

particulièrement de ses différentes activités en lient

à notre thématique et de notre mission pendant les six 06 mois

que nous y avons passé. Dans un second temps, nous parlerons de

l'étude sur les activités à fort impact économique

et social sur l'économie des femmes qui a été l'objet de

notre travail. Dans un troisième temps, enfin, nous parlerons de la

compréhension de notre position de stage, en tant que Gestionnaire des

Subventions Adjoint.

I.CADRE DU STAGE ACADEMIQUE ET ELEMENTS DE

COMPREHENSION

I.1. Contexte de stage

Ce stage s'inscrit dans le cadre de notre formation

académique en vue de préparer la soutenance de notre

mémoire de Master 2. Nous avons donc été accueilli au sein

de l'International Rescue Committee où nous avons commencé notre

stage le 20 juillet 2015 en développement des projets et mobilisation

des ressources en assistant le Gestionnaire des Financements. Une position qui

nous a permis de comprendre les enjeux de développement du projet et de

mobilisation des ressources, surtout dans un contexte humanitaire comme celui

de la RCA.

En effet, présenter des pistes de solution aux

conséquences de la crise humanitaire en termes clairs et suffisamment

convaincants susceptibles de mobiliser les acteurs de mise en oeuvre et les

bailleurs de fonds autour des activités de reconstruction s'est

avéré une tâche délicate, la crise centrafricaine

étant une goutte d'eau dans un flot de crise dans le monde. La RCA

traverse une crise structurelle profonde et continue, dont les

conséquences humanitaires ont été amplifiées par

plusieurs années de non gouvernabilité et aggravées par la

rébellion armée depuis décembre 2012. La RCA souffre

depuis des décennies d'une instabilité institutionnelle

marquée par une succession de mutineries, des tentatives de coup

d'état dont deux réussies en 2003 et 2013. Le 24 mars 2013,

l'alternance politique s'est opérée sur fond de conflit

armé particulièrement dévastateur sur les plans politique,

humanitaire, sécuritaire, économique, militaire et surtout

social. En 2015, 4,8 millions3(*) d'habitants - soit 100% de la population - vivent dans

les zones de conflit et 2,7 millions4(*) - 56% - ont besoin d'assistance humanitaire (OCHA,

2015). Face à cette situation et aux contraintes de mobilisation des

ressources financières vers la Centrafrique, il y a une

nécessité d'orienter les actions de reconstruction vers des

activités pilotes suivant une approche participative

intégrée pour que les acquis des services offerts perdurent dans

ce contexte humanitaire volatile.

La compréhension de notre travail nécessite une

description succincte de la mission de notre structure d'accueil et de ses

activités en lien avec notre thématique ainsi qu'une

visibilité sur notre mission, particulièrement la

compréhension du travail et le lien avec notre formation en Action

Humanitaire et Développement.

a. IRC en Centrafrique et ses valeurs

Fondé en 1933 à l'initiative d'Albert Einstein

pour aider les opposants à Adolph Hitler, International Rescue Committee

(IRC) est une Organisation Non Gouvernementale de renommée

internationale, spécialisée dans l'aide humanitaire et le

développement post-conflit. Son siège est aux Etats Unis

d'Amérique, avec des Bureaux de liaison à Genève et

à Bruxelles. Présent dans 40 pays, IRC fournit une assistance aux

réfugiés, déplacés et aux communautés

victimes d'oppression ou de conflit à travers le monde. Il répond

aux pires crises humanitaires de la planète et aide les gens à

survivre en renforçant leur résilience et à prendre le

contrôle de leur avenir. Il s'engage à respecter les principes de

liberté, de dignité humaine et d'autonomie. Cet engagement

s'exprime notamment dans l'aide humanitaire d'urgence, la protection des droits

humains, le développement post conflit, l'assistance à la

réinstallation et le plaidoyer.

IRC a entamé son intervention en Centrafrique en

février 2007 en ouvrant deux bases à Bangui et à Bocaranga

en vue de fournir une assistance aux réfugiés,

déplacés et aux communautés victimes des conflits. En

2008, s'ouvre une troisième base à Kaga Bandoro. Il s'efforce

à rester neutre et impartial dans ses actions et travaille dans quatre

domaines, notamment : Protection et Développement de Jeune Enfance

(CYPD) ; Protection et Autonomisation de la Femme (PAF) ;

Relèvement et Développement Economique (ERD) et Santé.

ü Les valeurs de l'IRC et les principes

humanitaires

La promotion et le respect des principes humanitaires pendant

la réponse sont au centre des interventions de l'IRC. Les actions se

font dans le strict respect des principes humanitaires qui offrent les bases de

l'action humanitaire, notamment :

- Neutralité : Les acteurs

humanitaires agissant au nom de l'IRC ne doivent pas prendre parti pendant les

hostilités ni se lancer dans des polémiques de nature politique,

raciale, religieuse ou idéologique.

- Humanité : Toutes les

interventions de l'IRC visent à alléger les souffrances humaines.

L'objectif d'une action humanitaire étant de protéger la vie et

la santé humaines et de garantir le respect des êtres humains.

- Indépendance : IRC est

indépendant de toute visée politique, économique,

militaire ou autre dans les zones où il intervient.

- Impartialité : Les

interventions de IRC sont menées uniquement sur la base des besoins sans

faire de distinction entre nationalités, races, genres, religions,

croyances, classes ou opinions politiques. Les staffs d'IRC s'appliquent

à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et

à subvenir par priorité aux personnes les plus

vulnérables.

Outre ces principes, les interventions de l'IRC

obéissent aux trois piliers fondamentaux de toutes les interventions

humanitaires, que sont : acceptance ; Protection et

redevabilité. De façon spécifique, les interventions de

l'IRC satisfont aux trois valeurs internes que tout employé est

sensé respecter et promouvoir que sont : Service,

Responsabilité et Protection. Ces principes et valeurs occupent une

place centrale dans l'établissement et le maintien de l'accès aux

populations touchées dans le contexte du conflit armé en

Centrafrique.

b. Les activités de l'IRC pour l'autonomisation

de la femme

Depuis Décembre 2013, les conflits armés

conduisent des centaines de milliers de personnes à se déplacer

de leurs maisons vers des sites, la brousse ou encore vers les pays voisins de

la Centrafrique. Des droits des femmes et des enfants ont été

bafoués, des biens socio-économiques ont été

perdus. IRC a réagi en fournissant une aide vitale dans les zones de

crise (Nana Gribizi, Kemo, Ouham Péndé et les

périphériques de Bangui) sans délai, sachant que

l'assistance rapide sauve des vies. Chaque jour, IRC travaille à

restaurer espoir et dignité à des centaines de personnes en

mettant en oeuvre, de Janvier 2014 en Mars 2015, un Projet de Protection et

d'Autonomisation de la Femme dont l'une des activités a

été l'appui en exercice des AGR, avec un appui financier de

l'UNICEF. 14 groupements de 25 femmes ont été

sélectionnés dans 7 sites des PDI de Bangui et Bimbo. IRC a mis

en place une stratégie qui a consisté à intégrer

parmi les bénéficiaires d'autres femmes non victimes, afin

d'assurer la protection de l'identité des victimes. Au lieu de

créer des groupements des victimes des GBV, IRC a opté pour la

création des groupements des AGR pour éviter la discrimination

des femmes victimes des VBG. Ainsi, les 25 membres d'un groupement sont

constitués de 15 victimes de GBV et 10 autres femmes non victimes. Deux

types d'AGR ont été proposés aux

bénéficiaires, à savoir la saponification et le tricotage.

De telles activités ont été d'une importance pour les

bénéficiaires en ce sens que beaucoup de femmes connaissent faire

le savon à travers la forte mobilisation mise en place par les

équipes d'IRC autour des activités. Ces deux types

d'activités proposées par l'équipe IRC ont toutefois

été critiqués par les femmes bénéficiaires

qui pensent qu'elles ne sont pas associées dans l'identification des

activités, nous confie une bénéficiaire.

c. Financement des activités et partenariat

a. Financement des activités

Comme toutes les ONG Internationales installées dans le

pays, le financement d'IRC Centrafrique provient de son siège sis aux

Etats Unis (New York). Outre cette source, IRC noue un solide partenariat avec

ses bailleurs et donateurs traditionnels au niveau international. Pour

l'année 2015, IRC met en oeuvre onze projets dont cinq (05) sont

financés au niveau international par :

- Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) - US Agency for

International Development ;

- Stichting Vluchteling (SV) ;

- Swedish International Development Cooperation Agency

(SIDA) ;

- Steven Klinsky ;

- EuropeAid.

Au niveau national, IRC Centrafrique travaille en partenariat

avec les Agences du Système des Nations Unies, notamment l'UNFPA,

l'UNICEF, le PAM et l'UNHCR qui ont financé certaines activités

en 2015.

b. Partenariat et relations avec les ONG

locales

IRC a, en interne, une équipe partenariat en charge des

relations avec les organisations locales. Cette équipe est un volet du

Programme Protection et Autonomisation de la Femme. Pour 2015, IRC travaille en

partenariat avec 19 ONG Nationales pour réaliser 26 Projets sur

financement Fonds Békou avec 15 projets et un autre financement du CHF

avec 11 projets. Le partenariat IRC - ONG locales s'inscrit dans un cadre du

renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles de ces

ONG et consiste à identifier leurs faiblesses afin d'apporter des appuis

technique et financier pour réaliser les projets auxquels ils ont

sous-traité. Les activités menées dans ce cadre de

partenariat touchent trois secteurs (AGR, Protection et GBV) et sont

menées dans l'une des 6 zones suivantes : Kemo, Nana Gribizi, Ouham

Péndé, Bangui, Bimbo et Begoua. Tous les projets

réalisés en partenariat avec les ONG locales sont suivis à

deux niveaux, par le partenaire lui-même qui est responsable de mise en

oeuvre et, ensuite, par IRC. Les difficultés rencontrées par

l'équipe IRC pour ce volet sont d'ordre sécuritaire avec la

dispersion des membres des organisations partenaires et les mouvements

limités dans les zones d'intervention rendant inaccessible les sites des

bénéficiaires.

I.2. Objet, terrain de stage et activités

a. Objet et terrain de stage

o Objectifs de stage

Comme objectifs pédagogiques, ce stage nous a permis

de :

- Découvrir le cycle de gestion d'un projet d'une ONG

Internationale ;

- Connaître et concevoir des outils de gestion de projet

humanitaire ;

- Réaliser des outils d'enquête et

d'activités et

- Produire un rapport de stage en fin de période.

Sur le plan professionnel, ce stage nous a permis

d'acquérir les compétences pratiques en complément des

connaissances théoriques acquises à l'université. Nous

avons ainsi vu nos compétences académiques et nos

expériences professionnelles renforcées.

o Terrain de stage

Nous étions basé au Bureau de l'IRC à

Bangui et nous avons eu à travailler sur les activités du

programme ERD mis en oeuvre dans la ville de Bangui (3ème et

6ème Arrondissement) et ses environs (quartiers de Bimbo).

La prise de pouvoir par la Séléka en mars 2013 a

entraîné la dégradation d'une situation humanitaire

déjà difficile, plongeant la capitale centrafricaine (Bangui) et

ses environs dans une nouvelle crise à la fois sécuritaire,

politique et humanitaire, aggravée par la violence et les violations

massives des droits de l'homme. Ces évènements ont

entrainé la formation d'une résistance armée locale des

groupes dits anti-balaka qui ont pu lancer, en décembre 2013, une

offensive sur la capitale, Bangui. Cette situation a créé des

déplacements massifs de population au niveau national. A Bangui, en

décembre 2013, on dénombrait environ 309,489 personnes

déplacées internes5(*). Malgré une tentative au retour progressif

observée dans les Arrondissements 3 et 5 de Bangui grâce à

une forte mobilisation de la communauté internationale pour permettre

aux déplacés retournés de trouver des solutions

alternatives, l'environnement sécuritaire se détériorait

de jour en jour. La capitale Bangui et la Préfecture de l'Ombella M'poko

forment, avec Kemo, Ouham, Mbomou et Haut-Mbomou, les zones de déprise,

caractérisées par un solde migratoire négatif

(départs plus nombreux que des rentrées). L'Ombella M'poko

constitue l'une des régions aux économies agricoles, mais

complètement détruites par les effets de la crise qui a

affecté les moyens d'existence des populations qui sont contraint vers

la fin de 2014 à adopter les stratégies de crise6(*).

b. Missions confiées et activités

réalisées

o Missions confiées

Aux termes de la convention de stage, nous avons pour missions

:

- la participation à la préparation d'une

réponse à un appel humanitaire ;

- la réalisation d'une étude sur le genre ;

- la réalisation d'une cartographie du processus d'un

plan humanitaire et

- l'implication dans les activités de relèvement

économique.

o Activités réalisées

Les activités que nous avons réalisées

ont dépassé celles qui nous ont été

confiées. Nous avons vu notre mission évoluer, allant

jusqu'à assurer, pendant un mois, l'intérim du Coordonnateur du

Programme Relèvement et Développement Economique lors de son

congé professionnel. Durant six mois, nous avons travaillé

auprès du Gestionnaire des Financements qui est notre Manager direct et

nous avons également été un support pour les

équipes programmes, particulièrement les programmes PAF et ERD.

Les activités que nous avons réalisées

ont été :

- Participation à la préparation d'une

réponse à un appel humanitaire

ü Présentation des Projets Santé IRC sous

financement UNICEF et CHF à la réunion du Cluster

Santé ;

ü Elaboration du « Projet d'autonomisation de

la femme pour renforcer la résilience et le relèvement durable

des communautés affectées par les crises à Bangui,

Bocaranga et Kaga Bandoro » ;

ü Révision de la Note conceptuelle

Sécurité alimentaire d'IRC du « Projet soutien à

la sécurité alimentaire et appui à la résilience

des ménages vulnérables et des ménages retournés

dans la Nana Gribizi » ;

ü Participation à la réunion d'ouverture du

financement et présentation d'un exposé sur les clauses

contractuelles du Projet GW077 UNICEF-IRC ;

ü Rédaction du premier rapport narratif du

« Projet d'appui à la sécurité alimentaire, de

renforcement des moyens de subsistances et de protection des personnes

déplacées et affectées par le conflit en

Centrafrique » ;

ü Participation à deux réunions de

révision budgétaire des projets ;

ü Participation à la préparation de

réponse aux appels à projet de Swedish International Development

Cooperation Agency (SIDA) 4 et RRM.

- Implication dans les activités de

relèvement économique

ü Formation des membres des équipes ERD ;

ü Formation des membres des comités de

sélection sur les critères du projet, leur rôle et

l'importance de leur implication.

ü Participation à l'Atelier de Formation sur la

base des données 4w ;

ü Participation au processus du recrutement des staffs

ERD ;

ü Elaboration d'un plan de travail des activités

de Cash For Work (CFW) ;

ü Elaboration des Termes de Référence des

activités du Cash For Work ;

ü Appui à l'équipe ERD pour la mise en

oeuvre des activités de CFW ;

ü Organisation des réunions de présentation

des activités du cash for work aux autorités locales, leaders

communautaires et aux populations des 3ème et

6ème Arrondissement et de Bimbo ;

ü Intérim du Coordonnateur ERD durant tout le mois

de Septembre ;

- Réalisation d'une étude sur le genre

et des outils d'enquête

ü Elaboration du document de problématique genre

en Centrafrique ;

ü Réalisation du formulaire d'enquête pour

préparer le projet ECHO.

- Réalisation d'une cartographie du processus

d'un plan humanitaire

ü Réalisation de la cartographie des zones

d'intervention d'IRC ;

ü Réalisation d'un planning de suivi des projets

d'IRC.

- Autres activités

réalisées

ü Traduction et harmonisation en français de la

version anglaise de la convention de collaboration IRC/Sous-traitant ;

ü Représentation d'IRC aux réunions des

Clusters Santé, Sécurité Alimentaire et Moyens de

Subsistance et Stabilisation des Communautés ;

ü Réalisation de la cartographie des zones

d'intervention d'IRC ;

ü Traduction en anglais du rapport d'évaluation

rapide à Mbotonga.

Nous avons voulu effectuer ce stage à IRC dans le but

d'avoir une vue d'ensemble des enjeux de développement de projet et de

mobilisation des ressources ; de nous initier aux différentes techniques

de développement et de gestion des projets ; d'être en prise

directe avec les réalités du terrain et d'envisager à la

fin de notre stage une proposition de projet finançable. Etre stagiaire

dans notre spécialité au sein d'une ONG Internationale, telle

qu'IRC, nous a facilité une large compréhension de la vie

humanitaire et des risques liés aux métiers. A titre personnel,

la motivation a été au centre de nos activités. En effet,

ce stage nous a donné l'opportunité de mettre à profit

notre formation et d'être utile à IRC. Nous avons pu faire la

différence entre l'exigence académique, la réalité

et les besoins du terrain. Ce stage nous a permis d'étendre et

d'approfondir nos connaissances et de nous en servir en réalisant des

documents synthétiques et directement utilisables par notre

hiérarchie et les équipes programmes.

c. Difficultés rencontrées

|

Difficultés

|

Solutions apportées

|

|

1. Un déficit de communication entre les

départements et une faiblesse de communication entre les équipes

d'une part et entre les responsables hiérarchiques et leurs subalternes.

Aussi, au niveau de Bangui, nous avons remarqué un grand problème

de communication externe avant la mise en oeuvre des activités du volet

ERD de SV que nous avons appuyé à lancer les activités,

envers les responsables communautaires.

|

1.1. Organisation des réunions de présentation

du Projet aux autorités municipales avant d'aller vers les Chefs de

Quartier.

1.2. Il serait souhaitable que dans l'avenir, avant le

lancement des activités d'un projet -surtout multisectoriel comme celui

de SV- une réunion de présentation soit organisée par les

Coordonnateurs de tous les volets du projet, avec les autorités locales

des zones d'intervention ainsi que les représentants de la Mairie

Centrale. Après cette réunion, des réunions

décentralisées peuvent être organisées dans chaque

zone. Cette approche facilite l'acceptance et incite les autorités

locales de tout mettre en oeuvre pour éviter toute tension et contribuer

à la réussite du projet.

|

|

2. Le reporting des activités se fait en retard au

niveau des programmes. Les informations ne sont pas bien partagées entre

les programmes et les finances.

|

2.1. La réalisation d'une synthèse des

procédures des différents bailleurs de fonds stipulées

dans les différents contrats de financement afin de distribuer aux

gestionnaires de programme sous forme de brochures. Ceci permettra aux

programmes de se familiariser avec les procédures et exigences de chaque

donateur ;

2.2. Un renforcement des capacités des équipes

de programme sur la compréhension et le suivi régulier des

indicateurs, des chronogrammes en conformité avec les exigences des

bailleurs de fonds ainsi que la production des rapports d'activités avec

des indicateurs pertinents, pouvant permettre la compréhension des

besoins des communautés ainsi que leurs attentes.

|

|

3. Manque de suivi de la planification budgétaire. Il y

a même des financements qui sont utilisés sans qu'il y ait un

suivi et même des dépenses qui sont faites sur d'autres lignes que

les lignes normales. Tout ceci ressort un grand problème de suivi

budgétaire et du chronogramme d'activités.

La prévision budgétaire a été

faite en fonction du nombre de mois et non de la planification des

activités. Il est donc normal qu'il y ait d'important écart entre

la prévision budgétaire et la réalisation.

|

3.1. La réalisation d'un tableau de suivi

budgétaire à communiquer et à respecter par tous les

gestionnaires des lignes budgétaires ;

3.2. Il faut que les équipes programmes

réajustent leur chronogramme d'activités en tenant compte des

aléas et des retards enregistrés sur la mise en oeuvre des

activités ;

3.3. Il est important pour chaque Coordonnateur

d'établir un plan de dépense au début du projet en

précisant les dépenses en fonction d'activités par mois.

Ledit plan devra être envoyé à la finance qui le suivra

pour les prévisions budgétaires. La prévision

budgétaire ne devra pas se faire en fonction du nombre de mois couvert

par le projet, au risque de ne pas couvrir certaines activités ou de

prévoir le financement avant la date exacte de

réalisation ;

3.4. Le chargement des lignes budgétaires doit tenir

compte des coûts exacts des dépenses au lieu de faire des charges

approximatives qui ne reflètent pas les réalités du

terrain.

|

|

4. Difficultés de mobilisation des financements au

niveau international, face aux multiples crises humanitaires vécues au

niveau international dont celle de la Syrie qui draine bonne partie du

financement international.

|

4.1. Prévoir des visites terrain des bailleurs lors de

la conception des propositions de projet ;

4.2. Les sources de vérification des activités

sur le terrain telles que images photos et vidéos des potentiels

bénéficiaires ainsi que les témoignages des

autorités administratives et locales motivent davantage des

bailleurs.

|

|

5. Problème logistique, avec seulement trois (03)

véhicules partagés entre les équipes programmes,

équipes supports, l'administration et la coordination. Un seul

véhicule partagé entre toutes les équipes sur le terrain

limite les déplacements et la performance des équipes.

|

5.1. Une réponse au problème logistique pourrait

être la mise à disposition d'un véhicule par programme ou

par zone d'intervention. Surtout les activités de Cash For Work

nécessité la disponibilité d'un véhicule à

tout moment auprès des staffs sur le terrain pour le déplacement

des matériels et pour toute autre éventualité.

|

I.3. Compréhension de la position du stage

Il importe dans la présente partie de notre travail de

procéder à une petite description du département de

gestion des subventions dont lequel nous avons passé notre stage.

a. Le Département de gestion de

financement

Le département de Gestion des financements est

responsable de la mise en oeuvre et de la gestion des contrats, des politiques

et procédures administratives en matière d'octroi des subventions

afin de s'assurer que tous les partenaires au projet, sous-traitants et

bénéficiaires, les exigences et critères de mise en

oeuvre, sont respectés conformément aux exigences des bailleurs

de IRC. Le département de gestion des subventions travaille en

collaboration avec l'équipe de gestion des financements au siège

et les coordonnateurs des programmes pour apporter des conseils au personnel

sur les questions relatives aux subventions et aux contrats sur la base des

documents de contrats, la réglementation en matière de passation

de marché et des bailleurs de fonds. Il est responsable de

développer et de gérer les budgets complexes. Il est

chargé de coordonner, d'orienter et donner des directives sur les

exigences spécifiques des projets auprès des gestionnaires de

programmes.

Le Gestionnaire des financements est une fonction qu'on

retrouve dans la plupart des organisations humanitaires internationales et plus

particulièrement à IRC où il a pour cadre du travail :

s'assurer que les projets sont mis en oeuvre en conformité avec les

exigences et clauses contractuelles telles que définies avec les

bailleurs de fonds ; s'assurer que les rapports narratifs et financiers

sont transmis aux bailleurs dans les délais et qu'ils soient de

qualité tant au niveau qualitatif et quantitatif ; s'assurer de la

compilation des différents rapports internes, leur conception et leur

révision et tout autre support destine au grand public ; agir en

tant que point focal pour la conception, rédaction des nouvelles

propositions des projets et en coordination avec les différents

coordinateurs et assurer la liaison avec l'unité technique pour

validation des nouveaux projets.

Le Gestionnaire des subventions joue enfin le rôle

d'expert local dans la planification, la budgétisation,

l'exécution et l'évaluation des candidatures à la

subvention. Les activités réalisées durant les six mois de

stage ont complété nos modules de formation tels que

« le montage de projet et la recherche des fonds », la

communication et les relations bailleurs » et « le

reporting et la communication » et nous ont permis de mieux

comprendre les différents aspects de cette fonction.

b. Les enjeux de montage de projet et de mobilisation

des ressources

Le pilotage du projet selon le chronogramme établi et

le suivi des indicateurs sont importants dans la mobilisation des ressources

pour un prochain financement. Or, il existe cependant deux problèmes que

sont une mauvaise planification et un mauvais suivi budgétaire ou

des chronogrammes. Durant notre stage, nous avons eu l'occasion de participer

à des réunions d'ouverture de budget et une réunion de

révision budgétaire. Ce qui nous a permis de mieux comprendre les

enjeux de développement de projet, de mobilisation des ressources et de

suivi budgétaire ainsi que les conséquences qui peuvent

découler d'un manque de suivi budgétaire ou des indicateurs. La

réunion d'ouverture du budget est convoquée par le

département de gestion des subventions dès qu'un accord de

financement est signé avec un bailleur. Elle réunit tous les

chefs des départements Financement, Programme, Logistique et Ressources,

en vue d'une appropriation collective de différentes lignes

budgétaires. La réunion de suivi budgétaire se tient

à deux mois de clôture d'un projet pour évaluer le niveau

de consommation, chercher à comprendre le retard enregistré pour

la consommation et définir des stratégies à décider

des informations à donner aux bailleurs. Ces deux réunions

s'inscrivent dans un cycle normal de projet.

Le reporting et la communication sont deux facteurs pour la

réussite des activités des programmes, car ils permettent un

partage d'expérience et également une appropriation de

l'état d'avancement entre programmes et finance. En effet, si le

reporting et une communication efficace permettent de gagner la confiance du

bailleur, leur absence ou un déficit de communication fiable a des

impacts très négatifs et peut faire perdre la confiance du

bailleur. Or, la confiance « est quelque chose qu'on doit

toujours conquérir et qu'on ne doit pas laisser

dépérir7(*) » (DJIKOUME, 2015). Le manque de

confiance entre bailleur et le partenaire de mise en oeuvre provient

très souvent lors de la mise en oeuvre du projet et nait du retard dans

la production des rapports d'activités, d'une absence de communication

permanente, ceci dans un souci de redevabilité. Une recherche de

financement se fait généralement en deux (02) phases : i.

l'information sur les bailleurs de fonds potentiels, leurs instruments de

financement et les modalités d'attribution de ces financements et ii. la

communication pour se faire connaître et connaître le projet.

c. Les limites du développement de projet et de

mobilisation des ressources

Les acteurs humanitaires présents en Centrafrique font

face à une compétition internationale pour mobiliser les

ressources vers un pays où on n'accorde pas de grande priorité.

La situation sécuritaire en Centrafrique impacte la mise en oeuvre des

projets, limite l'accès aux bénéficiaires et rend

difficile le suivi des activités. La volatilité de la situation

ne permet pas de planifier sur le long terme des projets surtout pour ceux qui

sont considères comme des projets de relèvement économique

et de développement. De plus, face aux différentes crises

à travers le monde, les financements deviennent de plus en plus

difficiles à drainer vers la Centrafrique notamment en comparaison

à la crise syrienne qui mobilise une importante partie des financements

humanitaires.

II. ETUDE SUR LES ACTIVITES DE RECONSTRUCTION A FORT

IMPACT ECONOMIQUE SUR LE REVENU DES FEMMES ET FILLES

II.1. Objectifs et attentes de l'étude

a. Objectif général

De manière générale, l'objectif de cette

étude est de démontrer comment et pourquoi les activités

de reconstruction économique et sociale à fort impact

économique sur le revenu des femmes et durables dans le temps pourront

renforcer le leadership féminin et appuyer leur autonomisation afin de

parvenir à une réelle égalité du genre.

Plus spécifiquement, cette étude permet de :

1. étudier la capacité des ménages de

notre zone d'étude à s'adapter aux exigences des activités

du relèvement économique et de la stabilisation de la

communauté axées sur l'autonomisation des

femmes considérées comme actrices du développement

;

2. identifier les activités à fort impact

économique et durables dans l'espace et dans le temps des

ménages de la zone d'étude en général et sur le

pouvoir d'achat des femmes en particulier en tenant compte du milieu de

vie ;

3. identifier les facteurs de blocage à la

pérennisation des activités de la reconstruction

économique des principales bénéficiaires ;

4. faire une analyse géographique des activités

favorables à l'autonomisation de la femme, la reconstruction

économique et sociale et la promotion de l'égalité et de

l'équité du genre en RCA ;

5. analyser les dynamiques du système économique

local et de la résilience des populations plus vulnérables

(femmes et filles) pour définir une stratégie d'autonomisation de

la femme en vue de proposer des recommandations.

b. Hypothèses de recherches

1. Beaucoup d'activités d'autonomisation de la femme et

de promotion du genre mises en oeuvre en Centrafrique ne tiendraient pas compte

de l'aspect du suivi et ne dureraient qu'à l'intervalle du Projet ;

2. Les activités de reconstruction économique et

sociale à fort impact économique et dont les acquis peuvent

être pérennisés dans le temps (telles que appui à la

formation, la création et la gestion des PME) renforceraient le

leadership féminin et contribueraient ainsi à la promotion de

l'égalité du genre ;

3. L'importance numérique de la population

féminine et son faible pouvoir d'achat seraient des facteurs

d'augmentation du taux de la pauvreté et limiteraient les actions de

reconstruction du pays ;

4. Les recommandations assorties de cette étude

renseigneraient les prises de décision pour des actions futures d'appui

à l'autonomisation de la femme et de la promotion du genre.

c. Résultats attendus

De cette étude, il est attendu :

1. Une appréciation de l'impact des activités de

la reconstruction économique et sociale et de la promotion du genre

réalisées jusque-là ;

2. La constitution d'une base des données pouvant

orienter la prise de décision sur les initiatives futures à

mettre en oeuvre pour faciliter le rétablissement et la stabilisation

des ménages et contribuer à la promotion de

l'égalité et de l'équité du genre ;

3. La connaissance des facteurs de blocage à la

pérennisation des activités de la reconstruction

économique des principales bénéficiaires ;

4. La connaissance des activités à fort impact

économique et social pour le renforcement du leadership féminin

;

5. Des éléments de succès pour favoriser

la mise en oeuvre des activités de reconstruction économique et

sociale pour l'autonomisation de la femme durables dans le temps ;

La disposition d'une carte géographique des

activités favorables à l'autonomisation de la femme, la

reconstruction économique et sociale et la promotion de

l'égalité et de l'équité du genre.

II.2. Méthodologie de travail, contraintes et

limites

a. Méthodologie

Pour la réalisation de cette étude, nous avons

utilisé trois (03) méthodes de collecte des données

complémentaires que sont : l'analyse bibliographique, les

entretiens et les focus groupes. La méthodologie est basée sur

l'approche de l'Analyse Economique des Ménages afin de comprendre les

vulnérabilités des enquêtées, leurs

résiliences ainsi que la prise en compte de leur point de vue.

D'abord, la première étape consiste à

faire une analyse bibliographique, c'est à dire une lecture des

articles, rapports d'études et tout autre type de documents se

rapportant au sujet de notre étude. Les ouvrages généraux,

les rapports d'activités et d'évaluations, les articles

publiés dans les journaux et sur l'internet, les discours qui traitent

d'un élément de notre travail ont ainsi été

consultés et ont constitué la base de notre travail. Tous ces

documents nous ont permis, dans les mesures du possible, d'évaluer ce

qui a été démontré, ce qui interroge encore afin de

réunir les informations supplémentaires et suffisantes à

notre travail. L'analyse de ces données primaires de base a permis

d'orienter l'enquête en identifiant la zone de couverture, les

informations à collecter et les informateurs clés. Cette

première étape nous a permis de préciser les objectifs,

selon l'état actuel des connaissances.

Ensuite, l'entretien (à l'aide d'un questionnaire)

basé sur le système d'interview auprès de la population

constituant notre échantillonnage et les informateurs clés. Pour

la collecte des informations, nous avons effectué des enquêtes

auprès des bénéficiaires de quelques activités

réalisées par certains acteurs dans notre zone de travail. Nous

avons eu aussi des entretiens ouverts avec toutes personnes ressources,

considérées comme des informateurs clés, notamment les

responsables des ONG Nationales et Internationales (ACTED, DRC, IRC, Mercy

Corps), les responsables de quelques Agences du Système des Nations

Unies (ASNU) dans leur double position de bailleur et/ou d'acteur de mise en

oeuvre des activités de relèvement économique et

d'autonomisation de la femme, ainsi que les cadres des départements

ministériels techniques concernés par notre analyse et le

Comité National des Investissements (CNI).

Enfin, les focus-groupes consistant à recueillir les

opinions des personnes réunies en groupe par le système de

dialogue direct avec les personnes ciblées ont constitué la

dernière étape de notre collecte des données.

b. Profil de l'Echantillon

La taille globale de l'échantillon de l'enquête

était de 200 personnes. Les 200 personnes interviewées sont,

reparties de la manière suivante : 120 personnes

interviewées à l'aide du questionnaire, trois focus groupes de 15

personnes chacun et des entretiens directs avec 35 informateurs clés.

L'entretien avec les informateurs clés a ciblé les

spécialistes des questions de relèvement précoce, de la

promotion du genre, de la reconstruction économique et sociale et de la

promotion du genre, les professionnels du secteur privé et les cadres

des institutions de l'Etat, département ministériel, Agences de

l'Etat dont le Guichet Unique de Formalité des Entreprises (GUFE). Les

120 personnes interviewées directement sont des personnes ayant

bénéficié de différentes activités des ONG,

plus particulière de l'IRC.

c. Contraintes et limites

Compte tenu du respect de la zone d'intervention de l'IRC, des

contraintes sécuritaires et des ressources limitées, notre

enquête n'a couvert que deux Arrondissements de la ville de Bangui et ses

périphériques. Il ne s'agit pas d'une vaste enquête

ménage. L'insécurité dans la zone d'étude constitue

également une contrainte pour la réalisation de cette

étude. Nous avons rencontré des difficultés dans la

collecte des données primaires, surtout auprès des institutions

publiques de l'Etat. Dans certains départements, les données ne

sont pas disponibles parce que les outils informatiques ont été

volés pendant les derniers évènements ; dans d'autres

il n'existe pas de données actualisées par manque

d'évaluation récente. Nous étions obligé de prendre

des données bruts auprès des techniciens de ces structures

(ICASEES et BCR) ainsi que quelques données actualisées,

disponibles sur internet.

II.3. Délimitation et raison du choix de la zone de

l'étude.

L'étude a été réalisée dans

deux Unités Primaires de Sondage : Bangui et Bimbo. L'analyse des

données collectées donne une situation de base exploitable. Les

grappes varient en fonction de la zone. Ainsi, les grappes sont le

3ème Arrondissement (Fatima 2, Kokoro 1, 4 et 5) et le

6ème Arrondissement (Sandoumé,

Kpètènè 1, Fatima 1 et Magalé) pour Bangui et les

communes de Bimbo 1, 3 et 4.

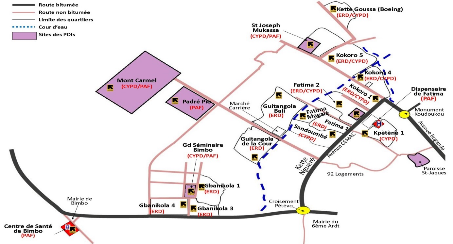

Figure 1 : Cartographie de la zone d'intervention IRC

à Bangui

Source : Carte réalisée sur la base

des rapports d'Activité de IRC

Ces localités constituent la zone d'intervention des

Programmes IRC de Bangui, ce qui a été la première

raison du choix de nos zones d'études. Ensuite, ces grappes

d'études ont été choisies pour des raisons

suivantes :

· Le 3ème est non seulement l'un des

Arrondissements les plus impactés par les dernières crises, mais

il constitue le poumon économique du pays et le centre de retranchement

des communautés musulmanes de toute la ville. Le 6ème

Arrondissement constitue une zone de refuge des habitants des zones

impactées. Il est choisi pour sa proximité avec le

3ème Arrondissement d'une part et pour des raisons des

échanges commerciaux et la complémentarité d'affaires avec

le 3ème. En effet, tous les acteurs économiques du

3ème Arrondissement qui ont fuit les crises sont

concentrés en grande partie dans les marchés du

6ème Arrondissement qui, selon eux, présentent des

opportunités économiques similaires. Une étude sur les

opportunités économiques dans ces deux arrondissements nous a

permis d'appréhender au mieux les enjeux de la reconstruction

économique et sociale ;

· La Commune de Bimbo constitue une zone à forte

présence des acteurs économiques du secteur agricole. Il est

reconnu que les commerçantes de cette localité sont les seules

à garder une parfaite relation d'affaires avec les habitants du

3ème Arrondissement à majorité musulmane

pendant les pics de crise de décembre 2013 à Mars 2015. Les

femmes de Boeing livraient les légumes à ces derniers. Ce que les

habitants retranchés de l'enclave du Km5 ne peuvent jamais oublier et

qu'ils ont cité en référence comme un des facteurs

très encourageant d'une cohabitation pacifique. Aussi, les zones de

Boeing (Kokoro Dameca et Kette Goussa) sont des zones où les habitudes

de vie rurale dominent le comportement des habitants.

Conclusion

L'objectif visé à travers ce stage qui

était celui de permettre le développement de nos

compétences et de mettre en pratique les enseignements reçus lors

de notre formation et de les étendre est atteint. En termes de

formation, les missions qui nous ont été confiées nous ont

permis de confronter nos connaissances aux réalités du terrain.

Suivre un stage dans un département des financements - en charge de

développement des projets et de mobilisation des ressources -, nous a

donné l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances

beaucoup plus pratiques et de découvrir d'autres concepts et

théories de management de projet.

Sur le plan personnel, nous avons été

motivé dans toutes les tâches qu'on nous confiait de

réaliser. En effet, ce stage nous a donné l'opportunité de

mettre à profit notre formation et d'être utile à notre

structure d'accueil. Pendant ce stage, nous avons pu confronter

l'expérience théorique et académique à la

réalité et aux besoins du terrain. Le stage nous a permis

d'étendre et d'approfondir nos connaissances et de nous en servir en

réalisant des documents synthétiques et directement utilisables.

Les activités réalisées durant ce stage ont

dépassé les attentes de notre mission. Nous avons su combiner

connaissances académiques et expériences professionnelles extra

académique pour la réussite de ces missions.Le stage nous a

permis d'appréhender la portée de notre sujet de mémoire

et de le confronter aux exigences et aux besoins réels du terrain.

Plusieurs raisons ont motivé le choix des

3ème et 6ème Arrondissements de Bangui et

Bimbo comme notre zone d'études. La moitié de la population

urbaine du pays vit en effet dans la capitale Bangui et sa ville attenante,

Bimbo. La population urbaine y est très

concentrée, créant ainsi une mégacéphalie urbaine.

Les propositions d'activités qui seront faites à

la fin de ce travail résultent donc des points de vue et des constats

enregistrés dans ces aires de recherche.

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE SUR LES ACTIVITES

DE

CONSTRUCTION ET

D'AUTONOMISATION DE LA FEMME

Introduction

L'économie centrafricaine, en berne aujourd'hui,

était essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage

et le bois. Le secteur primaire contribue à 55% du PIB et à

environ 90% des exportations8(*). La dégradation sécuritaire liée

à la crise a engendré une désorganisation de

l'économie nationale, n'épargnant aucun secteur :

élevage (-55%), agriculture (-35,1%), services (-31,6%), industrie

(-20,8%), sylviculture (-17%). Les transports routiers et aériens

restent extrêmement dépendants de la sécurisation des sites

sensibles par les forces internationales (aéroport, axe Bangui-Cameroun,

stations-service) tandis que la majorité des entreprises ont

été dépossédées de leur appareil de

production. Seuls les secteurs bancaire et sucrier connaissent, dans une

certaine mesure et à l'instar du commerce de proximité, une

reprise de leur activité. Les petites activités

génératrices de revenus qui dominent le secteur tertiaire et

occupent une grande importance dans l'économie des ménages du

pays, connaissent de sérieuses difficultés dues à la perte

du capital d'affaires pendant les crises, au manque d'approvisionnement des

marchandises lié à l'insécurité sur les axes et aux

mauvais états des routes.

La stabilisation des communautés nécessite la

paix et un climat d'entente cordiale entre les membres de différentes

couches sociales sans distinction de race, de sexe, de religion. Elle se fonde

sur le principe que « la paix est une construction dont les

éléments relèvent à la fois du politique, de

l'économique, du social, du symbolique, du psychologique9(*) » (GARDA, 2002).

Dans cette partie du travail, nous nous efforçons

d'abord de définir les concepts clés pouvant faciliter la

compréhension de notre travail. Ensuite, nous parlerons de la

corrélation entre pauvreté d'existence, autonomisation de la

femme et promotion du genre. Enfin nous ferons un état des lieux de la

promotion du genre dans le contexte de reconstruction économique et

sociale.

I. APPROCHES CONCEPTUELLES

I.1. Définition des concepts

Dans le souci de rendre accessible notre travail à un

large public, les termes qui y sont couramment utilisés méritent

d'être clarifiés :

a. Reconstruction

La « reconstruction » se

réfère à l'action de reconstruire qui peut à la

fois signifier « rétablir dans son état

originel » et « imaginer quelque chose

autrement » (Le Petit Larousse illustré). Dans son sens

général, une période de reconstruction est le temps de

réparation et de remise en état des infrastructures, des

logements, des moyens de transport, etc., après une guerre. Selon les

contextes nationaux, une de ces périodes peut être appelée,

de manière absolue, la Reconstruction10(*).

o Dans le contexte humanitaire :

La reconstruction peut se définir comme la phase de

transition entre l'urgence et le développement. Pour mieux situer le

contexte de la reconstruction, il est préférable de faire un

rapprochement entre les notions de conflit et de post-conflit. Les actions de

reconstruction dépendent de l'intensité des dégâts

commis lors de la destruction. Pour GRÜNEWALD (1997)

« l'existence d'une phase intermédiaire entre l'urgence et le

développement ne s'observe dans les faits que dans un nombre

limité de cas11(*) », d'où la durée

limitée de la phase de reconstruction. La reconstruction est

liée à une période post conflit : le conflit

évoque la destruction, alors que le post-conflit s'active à

reconstruire. De cette similitude, on comprend que la notion de reconstruction

s'apparente à la période de post-urgence ou encore de

réhabilitation et paraît prendre sa place dans le schéma

urgence/ réhabilitation/ développement.

o Reconstruction sociale

Parlant du social, l'action de réconciliation vise

« un retour à l'harmonie ou un rapprochement entre les

peuples, sans toutefois imposer un modèle de relation interethnique,

s'inscrit dans un processus de reconnaissance et débouche

généralement sur des mesures de réparation et aboutit

idéalement à des réformes

nécessaires »12(*). L'Institut de Paix des Nations Unies définit

la reconstruction sociale comme « une condition dans laquelle la

population atteint un niveau de tolérance et de coexistence pacifique ;

gagne la cohésion sociale par l'acceptation d'une identité

nationale qui transcende les différences individuelles, sectaires et

communautaires ; dispose des mécanismes et de la volonté de

régler les différends de façon non violente ; a

institutions communautaires qui lient la société dans toutes les

divisions; et traite de l'héritage des abus passés ».

La cohésion sociale, en tant que phénomène social,

est en effet l'une des victimes des conflits violents, tel a été

le cas de la Centrafrique. La réconciliation n'impose pas les

modalités du `vivre ensemble', mais propose plutôt des

pratiques pour un libre choix des populations ou de cohabitation entre les

peuples.

o Activités de reconstruction économique

et sociale

Par activités de reconstruction économique et

sociale, on entend l'ensemble des activités dont la mise en oeuvre

contribue à la résolution des problèmes économiques

et sociaux des communautés en période post-conflit. Elles

s'inscrivent, le plus généralement, dans le moyen terme et ont

pour but de renforcer la résilience des populations victimes des

conflits ou des catastrophes naturelles, de contribuer à l'augmentation

de leur revenu et de faciliter leur stabilisation dans les communautés

de retour. Elles comprennent les activités de cash conditionnel et

inconditionnel (cash transfert, cash voucher, etc.), d'appui à

l'exercice des AGR, de cohésion sociale, d'appui en intrants agricoles

et de réinsertion socioprofessionnelle y compris la formation technique

et professionnelle de courte durée.

b. Autonomisation économique

Thème d'actualité, l'autonomisation

économique a été définit de plusieurs façons

par divers chercheurs et organismes selon le courant de pensée. Dans le

cadre de ce travail, on entend par autonomisation économique une

combinaison du concept de renforcement du pouvoir et celui de l'avancement

économique. Elle est étroitement liée au

renforcement du pouvoir social et politique. Parlant notamment des femmes, les

stratégies d'autonomisation économique se concentrent sur les

facteurs pouvant les aider à réussir et à avancer sur le

marché, au sein de la communauté. Il s'agit donc

« de rehausser les compétences, d'accroître

l'accès à des ressources productives, d'améliorer les

environnements favorables et institutionnels, et d'aider les femmes à

pouvoir prendre des décisions et à y donner suite pour tirer

parti de la croissance et du développement

économiques13(*).

c. Vulnérabilité

Le concept de vulnérabilité, entendu

« la fragilité à subir un choc »,

touche les sciences dures et les sciences humaines. L'évaluation des

vulnérabilités est une notion ancienne aux Etats-Unis. Dans les