|

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

(MESS)

*************

UNIVERSITE LIBRE DU BURKINA (ULB)

*************

FACULTE DE GESTION

*************

MAÎTRISE

GESTION ET ADMININSTRATION DES ENTREPRISES

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

**********

01 BP 1020 Ouagadougou 01

Tél. : (226) 25 41 25 05

![]()

Pour l'obtention de la Maîtrise en Gestion et

Administration des Entreprises

THEME :

L'ENTREPRENEURIAT AGRICOLE DANS LA PROVINCE DU

BOULKIEMDE : ANALYSE ET PERSPECTIVES.

Préparé et soutenu

par :

M. YAMEOGO P. Christian Abdoul

Kader

Directeur de mémoire :

Dr. Joachim ZONGO

Année académique :

2014-2015

SOMMAIRE

SOMMAIRE

ii

DEDICACES

iv

REMERCIEMENTS

v

AVANT-PROPOS

vi

RESUME

vii

LISTE DES ABREVIATIONS

viii

LISTE DES TABLEAUX

x

LISTE DES GRAPHIQUES

xii

LISTE DES FIGURES

xiii

INTRODUCTION GENERALE

1

I. Contexte et justification de l'étude

1

II. Problématique de la recherche

4

III. Objectifs de la recherche

6

IV. Hypothèses de la recherche

6

V. Définitions des mots clés

6

VI. Revue de la littérature

7

VII. Intérêt de l'étude

10

VIII. Cadre méthodologique

11

PREMIERE PARTIE :

13

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

13

CHAPITRE I : CADRE GENERAL DE L'ETUDE

15

SECTION I : Qu'est-ce que

l'entrepreneuriat ?

15

I.1. Aperçu sur l'entrepreneuriat

16

I.2. L'entrepreneuriat au Burkina Faso

20

SECTION II : Agriculture et

agrobusiness

26

II.1. Présentation de l'agriculture dans le

monde

26

II.2. Aperçu sur l'agrobusiness

28

CHAPITRE II : L'ENTREPRENEURIAT AGRICOLE AU

BURKINA FASO

33

SECTION I : Aperçu sur

l'entrepreneuriat agricole au Burkina Faso

34

I.1. Entrepreneuriat agricole ; de quoi

parle-t-on ?

34

I.2. Les études sur l'entrepreneuriat

agricole au Burkina Faso

37

SECTION II : Importance et cadre

règlementaire de l'entrepreneuriat agricole au Burkina Faso

46

II.1. Nécessité, enjeu et

défis de l'entrepreneuriat agricole au Burkina Faso

46

II.2. Cadre politique, stratégique,

législatif et réglementaire régissant l'entrepreneuriat

agricole au Burkina Faso

48

DEUXIEME PARTIE :

53

ANALYSE DE L'ENTREPRENEURIAT AGRICOLE DANS LA

PROVINCE DU BOULKIEMDE

53

CHAPITRE I : SITUATION DE L'ENTREPRENEURIAT

AGRICOLE DANS LA PROVINCE DU BOULKIEMDE

55

SECTION I : Les caractéristiques

socioprofessionnelles des entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé

55

I.1. La répartition des entrepreneurs

agricoles selon le genre

55

I.2. La répartition des entrepreneurs

agricoles selon l'âge

56

I.3. Le niveau d'instruction des entrepreneurs

agricoles de la province du Boulkiemdé

57

SECTION II : Les caractéristiques

des entreprises agricoles de la province du Boulkiemdé

59

II.1. Le statut juridique et la taille des

exploitations agricoles de type entrepreneurial

59

II.2. La structure de la main d'oeuvre et le niveau

d'équipements des entrepreneurs agricoles

60

II.3. Les principales spéculations

cultivées et leur nature

64

CHAPITRE II : ANALYSE SWOT DE

L'ENTREPRENEURIAT AGRICOLE DANS LA PROVINCE DU BOULKIEMDE

66

SECTION I : Les forces et faiblesses de

l'entrepreneuriat agricole dans la province du Boulkiemdé

66

I.1. Les forces de l'entrepreneuriat agricole dans

la province du Boulkiemdé

66

I.2. Les faiblesses de l'entrepreneuriat agricole

dans la province du Boulkiemdé

71

SECTION II : Les opportunités et

les menaces de l'entrepreneuriat agricole dans la province du

Boulkiemdé

75

II.1. Les opportunités de l'entrepreneuriat

agricole dans la province du Boulkiemdé : l'existence de structures

d'accompagnement

75

II.2. Les menaces de l'entrepreneuriat agricole

dans la province du Boulkiemdé

85

CONCLUSION GENERALE ET

87

RECOMMANDATIONS

87

CONCLUSION GENERALE

88

RECOMMANDATIONS

91

BIBLIOGRAPHIE

xiv

WEBOGRAPHIE

xix

ANNEXES

I

DEDICACES

Cette oeuvre est dédiée à ma

tendre mère, feue YAMEOGO/GUIRA Aminata, à toute ma famille,

à cette personne anonyme qui m'a aidé à me

réaliser, à mes amis et à tous mes camarades

d'études.

REMERCIEMENTS

Toute ma gratitude va en premier chef à

Allah, le Clément, le Miséricordieux, pour la force et la

protection qu'il m'a accordé dans la réalisation de ce

mémoire.

Merci à Monsieur le Recteur de

l'Université Libre du Burkina, à Monsieur le Directeur

Général, à toute l'Administration et à l'ensemble

du corps professoral pour la qualité de la formation

dispensée.

Ma gratitude va à cette personne anonyme

qui m'a créé une brèche quand toutes les portes semblaient

se refermer sur moi. Que Dieu vous bénisse

abondamment !

Merci à vous Dr Joachim ZONGO, mon

directeur de mémoire, pour vos conseils toujours avertis, vos remarques

pertinentes et justes, vos suggestions qui ont toujours été

précieuses. Merci également à Mme Assiétou KALMOGO,

mon maître de stage, pour votre amabilité et l'encadrement

professionnel lors de l'élaboration de ce document.

Ma gratitude va aussi à Dr Auguste

Apollinaire DONDASSE pour tout le soutien que j'ai

bénéficié le long de mon cursus

universitaire.

Egalement merci, à mon oncle

Séraphin YAMEOGO, pour la mise à ma disposition d'un bel

appartement entièrement équipé, avec dame de ménage

et sécurité 24h/24h tout au long de ma période de

recherche à Koudougou.

Merci, à toute ma famille, à mes amis,

à mes camarades, à mes collègues et à tous ceux qui

ont contribués directement ou indirectement à la

réalisation de ce mémoire.

AVANT-PROPOS

L'Université Libre du Burkina (ULB) est un

établissement privé d'enseignement supérieur située

au secteur 25 de la ville de Ouagadougou, plus précisément au

quartier Tanghin. Créée en 2000 sous l'autorisation d'existence

N° 2002-40/MESSRS/DGERS du 25 mars 2002 par le Professeur Karim OUEDRAOGO,

Recteur de l'Université Libre Internationale sise à Bruxelles en

Belgique, elle est la première université privée du

Burkina Faso.

Fonctionnelle depuis l'année académique

2000-2001, l'ULB forme des cadres supérieurs du premier et du second

cycle dans les filières suivantes :

Ø Gestion et Administration des Entreprises

(G.A.E) ;

Ø Gestion Financière et Bancaire

(G.F.B) ;

Ø Relations Publiques et Internationales

(R.P.I) ;

Ø Sciences de l'Information et de la

Communication (S.I.C) ;

Ø Sciences Juridiques et Politiques

(S.J.P).

L'obtention du diplôme de maîtrise y est

conditionnée par la validation des examens et la soutenance d'un

mémoire. C'est dans cette optique que le présent mémoire a

été élaboré.

RESUME

L'agriculture occupe plus de 86% de la population active du

Burkina Faso et contribue à près de 1/3 à la formation du

Produit Intérieur Brut (PIB). Selon l'analyse des résultats du

recensement général de l'agriculture (RGA, 2009), 0,02%

d'entrepreneurs agricoles ont contribué à la production

céréalière nationale à hauteur de 0,14% ; ce

qui signifie qu'avec 14,28% d'entrepreneurs agricoles véritables, il est

possible d'assurer 100% des besoins céréalières du pays,

« ceteris paribus1(*) ». Toutefois, l'entrepreneuriat agricole est

encore un domaine d'activité nouveau. Il n'est pas encore ancré

au Burkina Faso comme un domaine de recherche à part entière,

comme c'est le cas dans d'autres pays à travers les Ecoles

d'entrepreneuriat agricole. Un véritable souci se dessine quant à

l'encadrement, l'accompagnement et le développement effectif de cette

activité. C'est cet ensemble de considérations qui est à

l'origine de la présente étude qui s'attèle à

relater la situation de l'entrepreneuriat agricole dans la province du

Boulkiemdé et d'analyser l'environnement dans lequel il évolue

pour en dégager des perspectives d'amélioration.

Mots clés :

entrepreneuriat, entreprise, entrepreneur.

LISTE DES ABREVIATIONS

CAPES : Centre d'analyse

des politiques économiques et sociales

CES/DRS : conservation des

eaux et des sols/défense et restauration des sols

CGEA : cahier de gestion de

l'entrepreneur agricole

CRD : cahier de

recettes/dépenses

CRREA : Centre

régional de recherches environnementales et agricoles

CSE : comptabilité

simplifiée d'entreprise

DDEA : Direction du

développement de l'entrepreneuriat agricole

DGPER : Direction

générale de la promotion de l'économie rurale

DPARHASA : Direction

provinciale de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement

et de la sécurité alimentaire

DRARHASA : Direction

régionale de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de

l'assainissement et de la sécurité alimentaire

DREP : Direction

régionale de l'économie et de la planification

EA : entrepreneur

agricole

EI : entreprise

individuelle

GRAF : Groupe de recherche

et d'action sur le foncier

iDE : international

Development Enterprises

INERA : Institut nationale

de l'environnement et de recherches agricoles

INSD : Institut nationale

de statistique et de démographie

MARHASA : Ministère

de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de l'assainissement et de la

sécurité alimentaire

MEBF : Maison de

l'entreprise du Burkina Faso

MOF : main d'oeuvre

familiale

MOO : main d'oeuvre

occasionnelle

MOS : main d'oeuvre

salariée

OCDE : Organisation de

coopération et de développement économique

PAFASP : Programme d'appui

aux filières agro-sylvo-pastorales

PAGIRE : Plan d'action pour

la gestion intégrée des ressources en eau

PCESA : Programme de

croissance économique dans le secteur agricole

PMI/PME : petite et moyenne

industrie/petite et moyenne entreprise

PNSFMR : Politique

nationale de sécurisation foncière en milieu rural

PNSR : Programme national

du secteur rural

RAF : réorganisation

agraire et foncière

RGA : recensement

général de l'agriculture

RSE : Répertoire

statistique des entreprises

SA : société

anonyme

SARL :

société à responsabilité limitée

SCADD : Stratégie de

croissance accélérée et de développement

durable

SDR : Stratégie de

développement rural

SNDDAI : Stratégie

nationale de développement durable de l'agriculture

irriguée

SNDEA : Stratégie

nationale de développement de l'entrepreneuriat agricole

SNSA : Stratégie

nationale de sécurité alimentaire

TPE : très petite

entreprise

ZAT : zone d'appui

technique

LISTE DES TABLEAUX

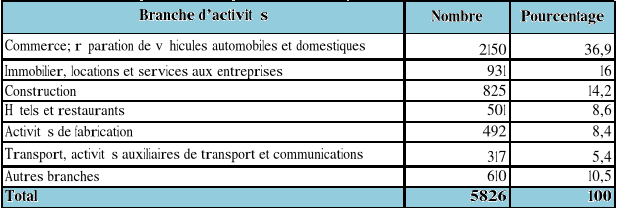

Tableau n°1 : Répartition spatiale

des entreprises formelles

21

Tableau n°2 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur statut juridique

22

Tableau n°3 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur branche d'activités

23

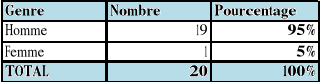

Tableau n°4 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon le genre

56

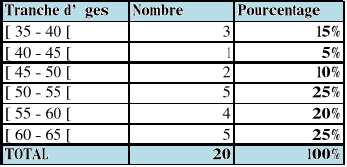

Tableau n°5 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon

l'âge

56

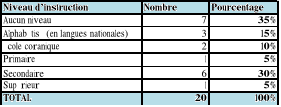

Tableau n°6 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon le niveau

d'instruction

58

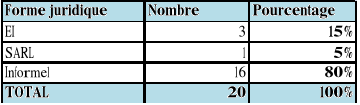

Tableau n°7 : Répartition des

exploitations agricoles de type entrepreneurial de la province du

Boulkiemdé selon le statut juridique

59

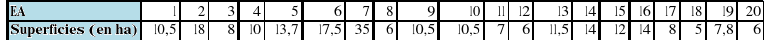

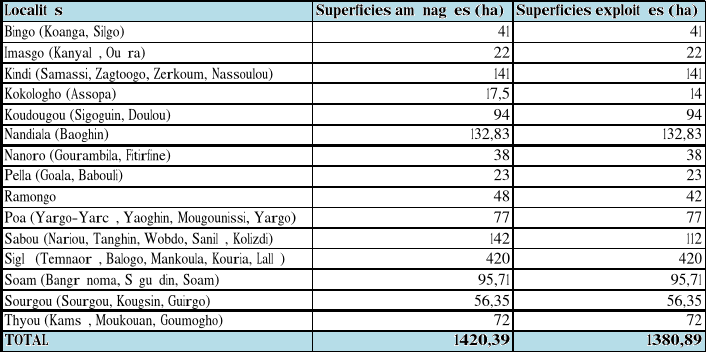

Tableau n°8 : Les superficies

exploitées par les entrepreneurs agricoles (EA) de la province du

Boulkiemdé au titre de la campagne agricole 2014-2015

60

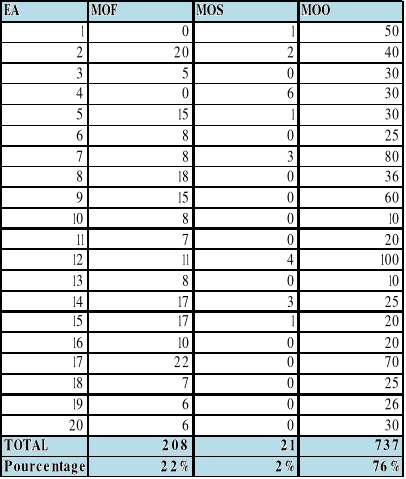

Tableau n°9 : Structure de la main

d'oeuvre employée par les entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé

61

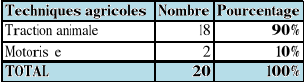

Tableau n°10 : Les techniques agricoles

des entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé

62

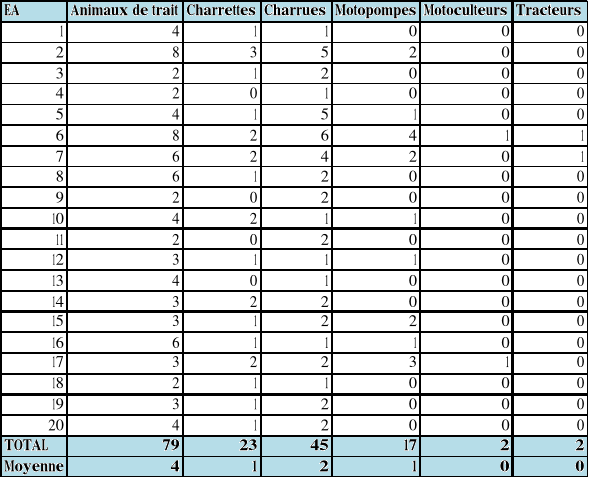

Tableau n°11 : L'équipement

agricole des entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé

63

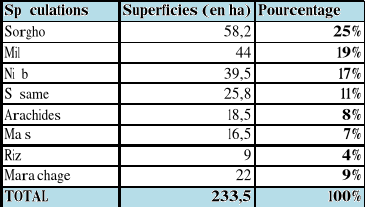

Tableau n°12 : Les différentes

spéculations cultivées par les entrepreneurs agricoles de la

province du Boulkiemdé

64

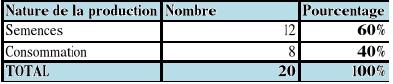

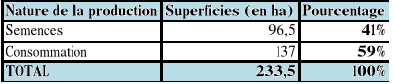

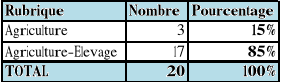

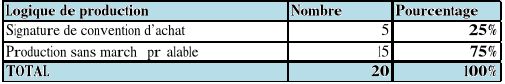

Tableau n°14 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon la nature de

leur production

65

Tableau n°13 : La nature de la production

des entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon les

superficies cultivées

65

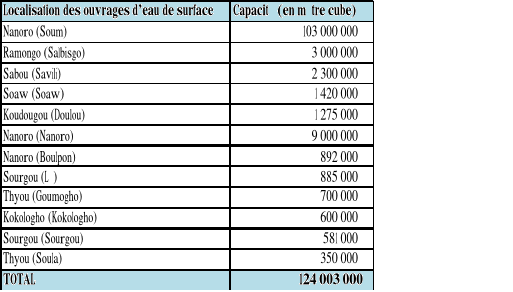

Tableau n°15 : La situation des terres

agricoles exploitables dans la province du Boulkiemdé

67

Tableau n°16 : La situation des eaux de

surface disponibles dans la province du Boulkiemdé

67

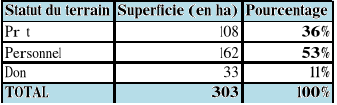

Tableau n°17 : Statut des terrains

agricoles possédés par les entrepreneurs agricoles de la province

du Boulkiemdé

68

Tableau n°18 : Niveau d'association

agriculture-élevage des entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé

69

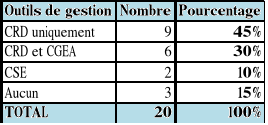

Tableau n°19 : Les outils de gestion

utilisés par les entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé

70

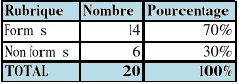

Tableau n°20 : L'accès à la

formation agricole par les entrepreneurs de la province du

Boulkiemdé

71

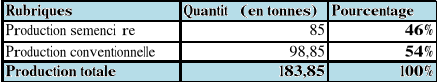

Tableau n°21 : Volume de production des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé par nature

73

Tableau n°22 : Logique de production des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé

73

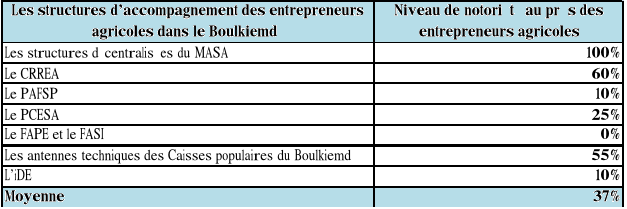

Tableau n°23 : Le niveau de

notoriété des structures d'accompagnement des entrepreneurs

agricoles dans la province du Boulkiemdé auprès des acteurs

84

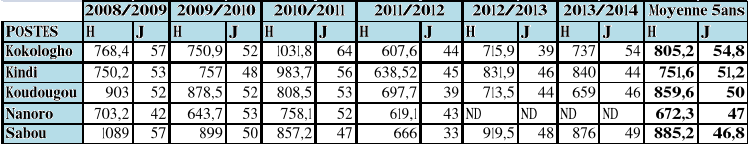

Tableau n°24 : Répartition des

pluies dans la province du Boulkiemdé de 2008 à 2014

86

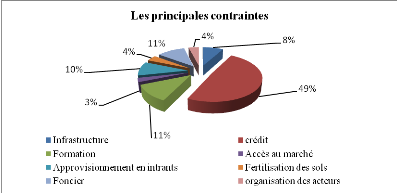

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique n°1 : Répartition

spatiale des entreprises formelles

21

Graphique n°2 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur statut juridique

22

Graphique n°3 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur branche d'activités

23

Graphique n°4 : Répartition des

nouveaux acteurs de l'entrepreneuriat agricoles

42

Graphique n°5 : Les principales

contraintes des entreprises agricoles

45

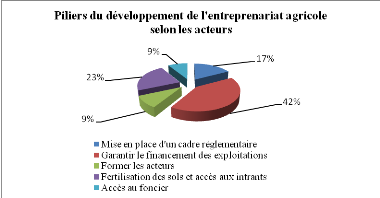

Graphique n°6 : Les piliers du

développement de l'entrepreneuriat agricole selon les acteurs

45

Graphique n°7 : Répartition des

entreprises agricoles selon le genre

56

Graphique n°8 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon

l'âge

57

Graphique n°9 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon le niveau

d'instruction

58

Graphique n°10 : Répartition des

exploitations agricoles de type entrepreneurial de la province du

Boulkiemdé selon le statut juridique

59

Graphique n°11 : Les superficies

exploitées par les entrepreneurs agricoles (EA) de la province du

Boulkiemdé au titre de la campagne agricole 2014-2015

60

Graphique n°12 : Structure de la main

d'oeuvre employée par les entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé

62

Graphique n°13 : Les techniques agricoles

des entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé

62

Graphique n°14 : L'équipement

agricole des entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé

63

Graphique n°15 : Répartition des

principales spéculations selon les superficies cultivées par les

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé

64

Graphique n°16 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé selon la nature de

leur production

65

Graphique n°17 : Statut des terrains

agricoles possédés par les entrepreneurs agricoles de la province

du Boulkiemdé

68

Graphique n°18 : Niveau d'association

agriculture-élevage des entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé

69

Graphique n°19 : Répartition des

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé en fonction des

outils de gestion utilisés

70

Graphique n°20 : L'accès à

la formation agricole par les entrepreneurs de la province du

Boulkiemdé

71

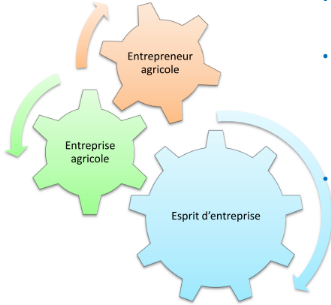

LISTE DES FIGURES

Figure n°1 : Illustration de l'entreprise

en tant qu'unité de production

18

Figure n°2 : Illustration des trois

notions importantes de l'entrepreneuriat agricole (adaptée de

Marchesnay, 1996)

36

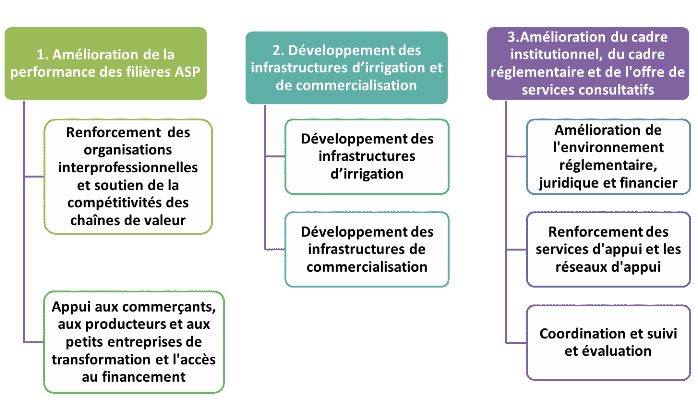

Figure n°3 : Les trois (03) composantes

du PAFASP et ses sous-composantes

78

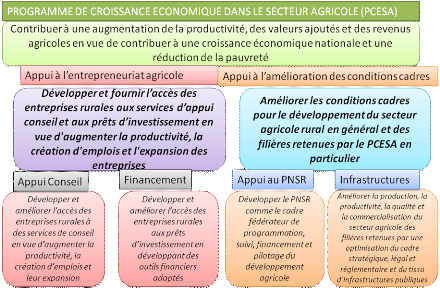

Figure n°4 : Le PCESA, ses composantes,

ses sous-composantes et leurs objectifs

81

INTRODUCTION GENERALE

« L'agriculture est la mère de tous

les arts : lorsqu'elle est bien conduite, tous les autres arts

prospèrent ; mais lorsqu'elle est négligée, tous les

autres arts déclinent, sur terre comme sur mer ».

Xénophon, philosophe grec.

I. Contexte et justification de l'étude

Situé au coeur de l'Afrique occidentale, le Burkina

Faso est classé parmi les pays les moins avancés et à

faible revenu (181e sur 187 pays selon le rapport 2014 du PNUD) avec

des déficits alimentaires. Sur une population de 16 millions, 44% vivent

sous le seuil de pauvreté (SCADD, 2010) et la moitié de la

population a moins de 15 ans.

Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant

estimé à 767,8 USD en 2014 et un indice de développement

humain (IDH) de 0,388 en 2013 (PNUD, 2014), le Burkina Faso a un climat

tropical de type sahélien caractérisé par deux (02)

saisons assez contrastées : une saison pluvieuse qui dure à

peine quatre (04) mois avec des précipitations inférieures

à 600 mm au nord et supérieures à 1000 mm au sud par an,

et une longue saison sèche de huit (08) mois environ (DGPSA, 2007).

Plusieurs types de sols peuvent être identifiés et ils sont

généralement peu fertiles. Il s'agit des sols ferrugineux,

des sols ferralitiques, des sols hydro morphes, des sols halomorphes, etc.

En plus des aléas climatiques globalement

défavorables, l'utilisation des principaux facteurs de production, les

infrastructures et l'encadrement agricole sont insuffisants. En moyenne, 36%

des ménages reçoivent un encadrement (CES, 2005). Ce qui rend

difficile la vulgarisation des techniques agricoles. Il faut noter

également une faible capacité financière des producteurs

et des difficultés d'accès au crédit. En effet,

d'après l'enquête de base de la phase II du Programme national de

gestion des terroirs (PNGT 2) en 2004, seulement 36,1% des ménages qui

ont demandé un crédit ont été partiellement ou

entièrement satisfaits.

L'effet de ces problèmes de production explique

l'incapacité de l'agriculture à répondre de manière

efficiente à sa fonction première qui est d'assurer la

sécurité alimentaire des populations. L'enquête

burkinabè sur les conditions de vie des ménages (EBCVM) de 2003 a

révélé que 64% des ménages éprouvent des

difficultés à satisfaire leurs besoins alimentaires. Ainsi,

l'insécurité alimentaire touche 50% des ménages (PAM,

2011).

Pour faire face à cette situation

d'insécurité alimentaire, de nombreuses stratégies sont

mises en oeuvre par le Gouvernement afin de favoriser la promotion de

l'entrepreneuriat agricole. En 2008, pour insuffler cette dynamique de la

production moderne, professionnaliser l'agriculture burkinabé et assoir

les bases du développement d'entreprises agricoles, la Direction du

développement de l'entreprenariat agricole (DDEA) a été

créée au sein de la Direction générale de la

promotion de l'économie rurale (DGPER).

Ce processus de mutation structurelle de l'agriculture

burkinabé intègre également l'évolution de

l'exploitation de type familial vers l'exploitation moderne,

équipée et compétitive (SNDEA, 2012).

Ainsi, l'entrepreneuriat agricole devrait permettre, à

travers les entrepreneurs agricoles et de leurs entreprises, la

mécanisation de l'activité agricole, la monétarisation des

productions et de leur compétitivité dans l'espace sous

régional et international, le tout concourant à l'atteinte de

l'autosuffisance alimentaire.

II. Problématique de la

recherche

Le Burkina Faso est un pays sahélien à vocation

agricole ; le secteur agricole2(*) joue un rôle primordial dans son

économie. Il occupe plus de 86% de la population active (PNSR, 2011) et

assure près de 213(*)% des revenus sur les exportations (principalement le

coton et le bétail) (PCESA, 2012). Selon les statistiques de la Banque

Mondiale, confirmées par celles de l'INSD, l'agriculture contribue pour

plus de 1/3 à la formation du PIB, soit une estimation de 45% en 2013.

Outre sa forte contribution à la sécurité alimentaire, le

secteur agricole fournit 61,5% des revenus monétaires des ménages

agricoles (PCESA, 2012). En effet, le Burkina Faso compte 1 424 909

ménages agricoles, représentant 81,5% de l'ensemble des

ménages (RGA, 2010). Malgré ce rôle moteur dans

l'économie, le secteur agricole n'arrive pas à assurer

l'autosuffisance alimentaire du pays.

La production agricole reste peu mécanisée avec

de faibles rendements. L'élevage, largement pratiqué de

façon extensive, est également caractérisé par de

faible productivité. En juillet 2002, le ministre de l'Agriculture du

Burkina Faso affirmait que le secteur agricole du pays souffre "d'un manque

de professionnalisme terrible. Nous avons des paysans pauvres qui

étaient liés (et qui le sont toujours d'ailleurs) à une

agriculture de subsistance... Les exploitations familiales dont on parle

aujourd'hui, toutes regroupées, ne produisent pas plus que 2 ou 3

fermiers européens ou américains. Le paysannat, c'est bien beau,

mais il lui faut une autre dimension, celle de l'entreprenariat agricole"

car "on n'a jamais vu dans aucun pays, une agriculture

émergée sans des professionnels, des gens qui viennent d'autres

branches pour acquérir ou diffuser des connaissances et gagner leur vie

(...) qui vont avoir des superficies plus grandes, employer même des

ouvriers agricoles"4(*).

En effet, les produits agricoles provenaient dès la

base pour la grande majorité de l'agriculture familiale. Plus de 70% de

la production nationale agricole est produite par les petits producteurs de

subsistance. Cependant, depuis quelques années nous assistons au

développement d'une autre forme d'agriculture : l'agro-business.

Tout comme l'agriculture à l'échelle familiale

à sa place dans l'alimentation des populations, l'entrepreneuriat

agricole, sans ravir la vedette à cette dernière, semble une

alternative à même de renforcer l'économie nationale. En

effet, selon l'analyse des résultats du recensement

général de l'agriculture (RGA, 2009), 0,02% d'entrepreneurs

agricoles ont contribué à la production

céréalière nationale à hauteur de 0,14% ; ce

qui signifie qu'avec 14,28% d'entrepreneurs agricoles véritables, il est

possible d'assurer 100% des besoins céréalières du pays,

« ceteris paribus5(*) ».

Toutefois, l'entrepreneuriat agricole, encore appelé

agro-business, est encore un domaine d'activité nouveau. Il n'est pas

encore ancré au Burkina Faso comme un domaine de recherche à part

entière, comme c'est le cas dans d'autres pays à travers les

Ecoles d'entrepreneuriat agricole (Farmers Business Schools). Ainsi, un

véritable souci se dessine quant à l'encadrement,

l'accompagnement et le développement effectif de cette

activité.

C'est cet ensemble de considérations qui est à

l'origine de la présente étude dont le thème est :

« l'entrepreneuriat agricole dans la province du

Boulkiemdé : analyse et perspectives ».

La réalisation de cette étude qui va porter

essentiellement sur l'analyse de la situation des entreprises agricoles et de

l'environnement de l'entrepreneuriat, nous conduit à poser les questions

suivantes :

Ø quelles sont les caractéristiques de

l'entrepreneuriat agricole dans la province du Boulkiemdé ?

Ø dans quel environnement évolue-t-il et quelles

sont les caractéristiques de cet environnement ?

Ø quelles sont les structures susceptibles

d'accompagner les entrepreneurs agricoles de la province du

Boulkiemdé ?

Ø leurs actions sont-elles connues de ces

promoteurs ?

III. Objectifs de la recherche

La recherche vise de façon générale

à analyser la situation de l'entrepreneuriat agricole dans la province

du Boulkiemdé avec la mise en évidence des facteurs

influençant son développement. De façon spécifique,

cette recherche a pour but de :

Ø faire un diagnostic de l'entrepreneurial agricole de

la province du Boulkiemdé ;

Ø identifier les structures d'accompagnement de

l'entrepreneuriat agricole dans le Boulkiemdé ainsi que les actions

menées ;

Ø et proposer des perspectives d'amélioration de

l'environnement de l'entrepreneuriat agricole.

IV. Hypothèses de la

recherche

Pour atteindre les objectifs de l'étude, les

hypothèses suivantes qui ont été formulées :

Ø Hypothèse 1 : les

entrepreneurs agricoles de la province du Boulkiemdé sont principalement

confrontés à des difficultés de financement ;

Ø Hypothèse 2 : les

structures de soutien de l'entrepreneuriat agricole dans le Boulkiemdé

sont pour la plupart peu connues des entrepreneurs.

V. Définitions des mots

clés

L'entreprenariat agricole est au stade embryonnaire au Burkina

Faso. Certaines notions ne sont pas perçues de la même

manière par les différents acteurs. Après avoir

examiné diverses définitions des mots-clés ci-dessous, les

contenus suivants leur ont été donnés dans le cadre de

cette étude :

Ø Entrepreneuriat

agricole : c'est une dynamique de création et

d'exploitation d'une opportunité d'affaires, dans l'agriculture

(production, transformation et commercialisation), par un ou plusieurs

individus à travers la création d'organisations à des fins

de création de valeurs.

Dans cette étude, le même contenu est

attribué au terme agrobusiness car au Burkina Faso, les notions

d'entrepreneur agricole et d'agrobusiness man traduisent la même

réalité (GRAF, 2011).

Ø Entrepreneur agricole :

exploitant ou groupe d'exploitants qui savent saisir une opportunité

dans le domaine agricole, dans le but de réaliser un profit, mais qui

doivent en assumer les risques. C'est un acteur ou groupe d'acteurs

qui :

Ø exploitent des superficies de terre adaptées

à leurs capacités ;

Ø disposent d'équipements

appropriés ;

Ø réalisent une production intensive ;

Ø emploient de la main d'oeuvre agricole ;

Ø disposent des outils de gestion.

Ø Entreprise agricole :

exploitation agricole disposant d'un minimum d'investissement (infrastructures,

équipements), employant de la main-d'oeuvre salariée, pratiquant

des techniques modernes de production et/ou la prise de décision est

régie par une unité. Il s'agit de toute exploitation agricole

répondant aux critères suivants :

Ø au moins 50% de la production est destinée au

marché ;

Ø utilisation d'au moins une charrue ;

Ø utilisation de paquets technologiques (semences

améliorées, engrais chimiques, fumure organique, produits

phytosanitaires, techniques de CES/DRS6(*), etc.) permettant d'avoir des rendements au-dessus de

la moyenne.

Dans le cadre de cette étude, le terme exploitation

agricole de type entrepreneurial désigne également les

entreprises agricoles.

VI. Revue de la

littérature

Le terrain agricole est peu expérimenté au sein

des sciences de gestion et de l'entrepreneuriat en particulier (Knudson et al.

2004)7(*). Ceci vient

peut-être d'une tradition où l'agriculteur est un état en

soi, qui n'appelle pas d'autres considérations (Richards, 2007)8(*) ; les notions d'entreprise,

d'entrepreneur, ayant alors une connotation négative. Nous pouvons

penser que cette vision est inscrite dans l'inconscient collectif, où la

fonction de l'agriculteur reste liée à une production alimentaire

et une implantation harmonieuse dans le territoire.

Les agriculteurs eux-mêmes, entretiennent cette vision

ambiguë, en rapprochant de façon paradoxale les qualificatifs de

paysan et de chef d'entreprise (Cordellier et al. 2010 ; p.163)9(*). Cependant, si l'entrepreneuriat

agricole présente des caractéristiques différentes des

autres secteurs habituellement abordés en science de gestion (Lagarde,

2004)10(*), nous pouvons

néanmoins y appliquer les théories de la gestion.

En effet, le secteur agricole n'est pas un secteur à

part pour Schumpeter (1942)11(*) car il est inscrit dans cette dynamique

d'évolution. L'histoire de l'équipement productif d'une ferme

typique, à partir du moment où furent rationalisés

l'assolement, les façons culturales et l'élevage jusqu'à

aboutir à l'agriculture mécanisée contemporaine

débouchant sur les silos et voies ferrées, ne diffère pas

de l'histoire de l'équipement productif de l'industrie

métallurgique, depuis le four à charbon de bois jusqu'à

nos hauts fourneaux contemporains ou de l'histoire de l'équipement

productif d'énergie (Schumpeter, 1942 ; p. 121-122).

Ainsi, de nombreux auteurs s'accordent à dire que

l'exploitation agricole est une véritable entreprise, nous nous situons

plus précisément dans l'étude de la micro-entreprise ou

l'hypo-firme. Lagarde (2004 ; 8) cite Marchesnay (1988)12(*) qui caractérise la

petite entreprise par « la spécificité des activités,

la forte sensibilité à l'environnement et la direction

très personnalisée ». Il est peut-être

intéressant de mentionner que Say (1816)13(*) a appliqué à l'entrepreneur la

pensée libérale proposée par Quesnay, Mercier de La

Rivière, Mirabeau, Condorcet, Turgot et autres physiocrates pour

développer l'agriculture en France.

Cependant, les évolutions propres à ce secteur,

conduit à un changement de paradigme socio-économique impactant

directement la fonction d'agriculteur. Celui-ci, est sollicité par son

environnement sur sa contribution à des thèmes aussi divers que

l'économie, la qualité et la sécurité alimentaire,

l'impact environnemental, la relation à l'animal, l'aménagement

du territoire (Chalmin et al. 2007)14(*). De ces changements émergent des

problématiques propres au champ entrepreneurial (Lagarde, 2004).

L'évolution des politiques agricoles, les négociations de

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sont sources d'interrogations,

d'incertitudes pour l'entrepreneur.

La production de biens alimentaires n'est plus qu'une des

multiples responsabilités de l'agriculteur. Le secteur professionnel

devient un enjeu sociétal autour de ses fonctions de production

(compétitivité), environnementales (gestion des ressources

naturelles) et sociales (contribution positive à la cohésion

intra et inter régionale) (Laurent et al. 2000)15(*).

Bernard Simon (2010)16(*) en a fait l'analyse en plaçant la fonction

d'entrepreneur en agriculture dans les domaines d'études du champ de

l'entrepreneuriat. L'approche par l'intention entrepreneuriale permet une

introduction à la connaissance des composantes de l'entrepreneuriat

agricole. Il ressort que l'individu devient agriculteur, très souvent,

dans le prolongement de l'activité familiale.

Le Clanche et al. (2015)17(*) ont fait ressortir de l'analyse des petits

entrepreneurs agricoles en France, la notion d'entrepreneur schumpeterien. Il

est défini comme un individu vecteur de l'innovation et de la

destruction créatrice car il propose une action nouvelle

inédite ; il cherche à « fonder un

royaume » (Schumpeter, 1942).

Au Burkina Faso, les recherches en entrepreneuriat agricole ou

agrobusiness sont encore récentes et peu nombreuses. Toutefois, bon

nombre de ces recherches sur l'agrobusiness ont pour zone d'étude la

province du Ziro (Zongo, 2002, 2010 ; Ouédraogo, 2006 ;

Nanéma, 2010 ; le GRAF, 2011).

Cet engouement pour la région est surtout lié

aux différends ayant existés entre les acteurs agricoles de la

province quant à l'occupation foncière. Raison pour laquelle la

plupart de ces oeuvres analysent entièrement (Zongo, 201018(*) ; GRAF, 201119(*)) ou partiellement la dimension

foncière de l'entrepreneuriat agricole (Zongo, 200220(*) ; Ouédraogo

200621(*) ;

Nanéma, 201022(*)).

Ces recherches mettent en exergue la nécessité, voir l'urgence de

sécuriser le domaine foncier quant aux systèmes d'acquisition et

d'exploitation. C'est certainement en réponse à ces

préoccupations que l'Assemblée nationale a voté la loi

n°034-2009/AN portant régime foncier rural en 2009.

Néanmoins, certaines oeuvres ont analysé la

contribution de l'agrobusiness à la lutte contre la pauvreté

(Nanéma, 2010) et donc au développement local (Ouédraogo,

2006), mais aussi sa contribution éventuelle aux recettes fiscales

(Consimbo, 2012)23(*). Il

ressort de ces analyses que l'entrepreneuriat agricole crée des emplois,

contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire, et

met en exergue l'inadaptation de la fiscalité appliquée aux

activités agricoles.

D'autres recherches ont été menées dans

le domaine de l'entrepreneuriat agricole en mettant en exergue son action

(GRAF, 2008)24(*), mais

aussi sur la rentabilité des entreprises agricoles (DDEA, 2011)25(*).

Ces recherches montrent que les entrepreneurs agricoles

exploitent en moyenne 85 ha avec un revenu monétaire d'exploitation de

264 000 FCFA/ha soit 22 460 000 FCFA par campagne. Le ratio

avantage-coût variable donne un taux moyen de 189% ; ce qui montre

qu'en investissant 100 FCFA, les entrepreneurs agricoles gagnent un

bénéfice de 189 FCFA. Ainsi, l'ensemble des exploitations

agricoles de type entrepreneurial sont financièrement rentable.

VII. Intérêt de

l'étude

L'entrepreneuriat agricole étant un domaine de

recherche nouveau au Burkina Faso, très peu d'oeuvres, traite de sa

situation en termes de connaissance de son environnement et de la vulgarisation

des structures d'accompagnement ainsi que les actions menées, surtout

dans la province du Boulkiemdé. C'est dans cette dynamique que la

présente étude tire toute son originalité et sa grande

pertinence ; pertinence pour :

Ø les entrepreneurs agricoles en leur présentant

les structures susceptibles de les accompagner ;

Ø le MARHASA, particulièrement la DDEA en lui

fournissant d'une part la situation des entrepreneurs agricoles dans la

province du Boulkiemdé en mettant en exergue leurs préoccupations

et leurs attentes, et d'autre part en apportant des recommandations pour

l'amélioration de l'entrepreneuriat agricole dans la zone

d'étude ;

Ø les structures favorables à l'entrepreneuriat

agricole en présentant le niveau de vulgarisation de leurs

actions ;

Ø les institutions financières qui offrent leurs

services aux entreprises agricoles en présentant les besoins

réels de financement de ces acteurs ;

Ø les établissements d'enseignements

supérieurs et professionnels en constituant probablement un point de

départ de recherches que les futures promotions pourront approfondir et

enrichir d'avantage, mais aussi pour les futures recherches dans le domaine de

l'entrepreneuriat agricole ;

Ø nous-mêmes en nous permettant de tester nos

connaissances acquises au cours de notre formation et de développer nos

capacités de chercheur.

VIII. Cadre

méthodologique

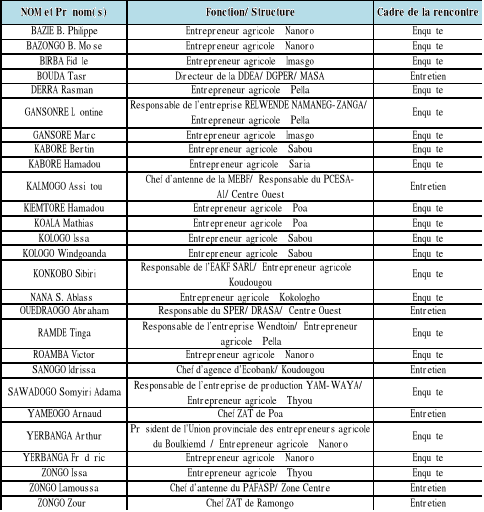

Pour mener à bien cette étude, nous avons

effectué un stage de trois (03) mois à l'antenne de Koudougou de

la Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF) en tant que conseiller en

gestion d'entreprises agricoles dans le cadre du Programme de croissance

économique dans le secteur agricole (PCESA).

Cette incursion professionnelle a permis un facile

accès aux différents acteurs du domaine agricole de la province

du Boulkiemdé ainsi qu'aux informations spécifiques sur le

secteur.

Pour la collecte des données, quatre (04) types

d'approches ont été utilisées :

Ø la recherche documentaire et l'exploitation de

données secondaires ;

Ø des entrevues guidées réalisées

auprès des professionnels et des intervenants du domaine de

l'entrepreneuriat agricole ;

Ø des enquêtes auprès des entrepreneurs

agricoles de la zone d'étude ;

Ø l'exploitation du réseau internet.

L'identification des promoteurs a été

facilitée par l'existence d'une Union provinciale des entrepreneurs

agricoles. Toutefois, l'appui des chefs de zone d'appui technique (ZAT) fut

nécessaire pour identifier d'autres exploitants agricoles de type

entrepreneurial qui n'ont pas encore adhéré à l'Union.

Cette identification a eu pour base les critères suivants :

Ø la réalisation d'une production

intensive ;

Ø l'utilisation d'au moins une charrue ;

Ø l'utilisation de paquets technologiques (semences

améliorées, engrais chimiques, fumure organique, produits

phytosanitaires, techniques de CES/DRS, etc.) permettant d'avoir des rendements

au-dessus de la moyenne ;

Ø l'emploi d'une main d'oeuvre agricole ;

Ø la production est destinée au marché

(au moins 50%) ;

Ø l'utilisation des outils de gestion (carnet de

recettes/dépenses, cahier de gestion, etc.).

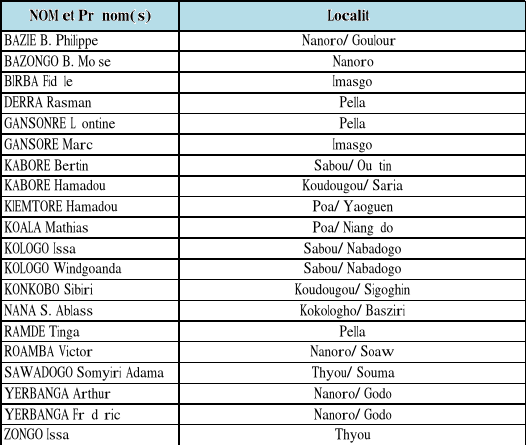

Ainsi, nous avons pu identifier un total de vingt (20)

entrepreneurs agricoles pour la province du Boulkiemdé26(*).

Après l'identification de ce qui a constitué

notre échantillon, nous avons mené une enquête

auprès de ces acteurs à travers une grille de

questionnaire27(*)

élaborée à cet effet. Cette enquête avait pour but

de recueillir une masse critique d'informations tant sur les

caractéristiques socioprofessionnelles des entrepreneurs agricoles du

Boulkiemdé et de la situation de leur entreprise, que sur leur

connaissance de l'environnement professionnel dans lequel ils évoluent.

Pour ce faire, nous avons effectué des sorties sur le

terrain pour rencontrer ces promoteurs après des rendez-vous

préalablement définis par l'intermédiaire du

président de l'Union provinciale des entrepreneurs agricoles du

Boulkiemdé ou des chefs ZAT.

Toutefois, les renseignements de la grille de questionnaire

pour certains entrepreneurs agricoles ont fait l'objet d'entretiens

téléphoniques ; situation liée aux contraintes de

disponibilité des acteurs.

Certes, la collecte d'informations directes est assez

intéressante en termes de pertinence, mais des informations

supplémentaires ont été collectées auprès

des intervenants du domaine28(*) (les chefs ZAT, les chefs d'antenne de structures

agricoles, etc.) à travers des entrevues guidées pour

compléter les données de l'enquête.

La vérification des hypothèses

susmentionnées imposa une démarche méthodologique qui a

consisté à utiliser la matrice SWOT29(*) (Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats) pour apprécier la situation de l'entrepreneuriat

agricole dans la zone d'étude. La recherche s'est basée

également sur des outils mathématiques et statistiques pour le

traitement et l'analyse des données quantitatives.

Pour mieux appréhender le thème ci-dessus

formulé, la réflexion s'est articulée autour de deux (02)

grandes parties comportant chacune deux (02) chapitres. La première

partie a été consacrée au cadre théorique de

l'étude et la seconde partie à analyser l'entrepreneuriat

agricole dans la province du Boulkiemdé.

PREMIERE PARTIE :

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

Cette première partie est entièrement

consacrée au cadre théorique de l'étude. Ainsi, elle est

divisée en deux (02) chapitres :

Ø le chapitre I qui examinera le cadre

général de l'étude ; et

Ø le chapitre II qui traitera de l'entrepreneuriat

agricole au Burkina Faso.

CHAPITRE I : CADRE GENERAL DE

L'ETUDE

Dans le cadre de cette étude, des connaissances sur la

notion d'entrepreneuriat et sur les rapports éventuels entre agriculture

et agrobusiness sont nécessaires.

Pour ce faire, ce chapitre est subdivisé en deux

sections :

Ø une première qui abordera la notion

d'entrepreneuriat ; et

Ø une seconde qui traitera de agriculture et

agrobusiness.

SECTION I : Qu'est-ce que

l'entrepreneuriat ?

Lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, une seule et unique

date revient sans cesse, les années 1980. En effet L.J. FILION

(1997)30(*) situe

à ces années-là l'éclatement du domaine de

l'entrepreneuriat vers la quasi-totalité des disciplines des sciences

humaines et administratives et ce, en se basant sur deux

événements majeurs; d'une part la publication en 1982 du tout

premier encyclopédie sur l'état des connaissances dans le domaine

par Kent, Sexton et Vesper31(*), et d'autre part, la tenue d'un grand colloque annuel

réservé à la recherche dans cette nouvelle discipline

(Babson). Nous devons certes le reconnaître, la décennie 1980

restera la décennie de l'entreprise (Coriat et Weinstein, 1995). Cette

date est en effet le début d'un acheminement vers une science, un

domaine de recherche, avec un essai de construction de courants ou

d'écoles de pensées. Toutefois, c'est l'économiste Joseph

Schumpeter (1950) qui est à l'origine de la compréhension de

l'entrepreneuriat.

Pour Schumpeter un entrepreneur est une personne qui veut et

qui est capable de transformer une idée ou une invention en innovation

réussie. L'entrepreneuriat désigne la fonction d'une personne qui

mobilise et gère des ressources humaines et matérielles pour

créer, développer et implanter des entreprises. Il conduit

à une destruction créatrice dans les marchés et les

secteurs de l'économie parce que des nouveaux produits et des business

models arrivent qui remplacent les anciens. Ainsi la destruction

créatrice est à l'origine du dynamisme industriel et de la

croissance à long terme.

Cette section est consacrée dans un premier temps

à un aperçu sur l'entrepreneuriat, et dans un second temps

à la présentation de l'entrepreneuriat au Burkina Faso.

I.1. Aperçu sur

l'entrepreneuriat

La définition de l'entrepreneuriat est loin de faire

l'unanimité au sein de la communauté sans cesse grandissante de

chercheurs qui s'en intéressent. Certains y associent l'organisation

d'une entreprise (Cantillon et Say), d'autre l'innovation (Schumpeter,

1939 ; Boulton et Carlan, 1984 ; Drucker, 1985).

D'autres catégories de chercheurs y associent soit la

prise de risque (K. Knight32(*) et Peter Druker), soit l'opportunité

(Timmons33(*)). Verstraete

et Fayolle (2004 ; p.44)34(*) mettent en lumière quatre paradigmes servant

à mieux cerner le domaine de la recherche en entrepreneuriat :

Ø la création d'une organisation (à ne

réduire qu'à une seule création d'entreprise) ;

Ø la détection, la construction et

l'exploitation d'une occasion d'affaires ;

Ø la création de valeur ;

Ø l'innovation.

Ainsi, quelles sont les éléments de base de

l'entrepreneuriat ?

I.1.1. Les

éléments de base de l'entrepreneuriat

La définition de l'entrepreneuriat varie en fonction

des courants de pensées mais il n'en demeure pas moins que deux notions

reviennent de façon récurrente et restent comme étant les

éléments à la base de toute question entrepreneuriale :

Entrepreneur et Entreprise. Ces éléments de base permettent de

dégager d'une part une action : la création ou la constitution

d'une entreprise, et d'autre part un acteur : l'individu créateur

(Zambo, 2006)35(*).

I.1.1.1. L'entrepreneur

La notion d'entrepreneur a connu jusqu'à ce jour une

évolution notoire, on est parti de la conception de simple individu au

personnage au centre de l'activité économique. La notion concerne

tout d'abord l'exploitant agricole, ensuite tous ceux ayant pour fonction de

faire circuler les denrées de la campagne vers les villes et de

transformer ses richesses ; sa mission étant de mettre des produits

à la disponibilité des acheteurs (Cantillon, 1755)36(*).

Say (1816)37(*) quant à lui voit en l'entrepreneur la pierre

angulaire de la dynamique capitaliste. L'entrepreneur est donc un

créateur et un consommateur de valeur, laquelle valeur est indispensable

à la prospérité de la société ; son

objectif n'étant pas l'exploitation du travail d'autrui mais

plutôt d'être économiquement indépendant.

Schumpeter fait la synthèse de Cantillon et Say,

l'entrepreneur devient le responsable de la science économique ;

Schumpeter le place au centre de l'analyse et lui assigne la fonction

d'innovation, l'innovation étant définie comme tout changement

porteur de profit nouveau. Le profit quant à lui étant juste sa

rémunération.

La prise de décision et sa fonction managériale

définissent sa particularité majeure ; il n'est ni

inventeur, ni capitaliste et par conséquent ne prend aucun risque.

Louis Jacques FILION (1988)38(*) intègre toutes ces dimensions et nous offre

cette définition dans laquelle nous pouvons assez clairement

reconnaître l'entrepreneur que nous rencontrons tous les jours :

«Un entrepreneur est une personne imaginative,

caractérisée par une capacité à se fixer et

à atteindre des buts. Cette personne maintient un niveau

élevé de sensibilité en vue de déceler des

occasions d'affaires. Aussi longtemps qu'il ou elle continue d'apprendre au

sujet d'occasions d'affaires et qu'il ou elle continue à prendre des

décisions modérément risquées qui visent à

innover, il ou elle continue de jouer un rôle

entrepreneurial».

L'entrepreneur étant ainsi défini, que peut-on

dire de l'entreprise ?

I.1.1.2. L'entreprise

L'entreprise est une unité économique et

juridique qui a pour principale fonction la production de biens et services

destinés à être vendus sur un marché.

L'activité d'une entreprise peut être décomposée en

deux phases distinctes :

Ø l'entreprise en tant qu'unité de

production : par l'opération de production, l'entreprise transforme

des flux d'entrée (intrants ou inputs) en flux de sortie (extrants ou

outputs) ;

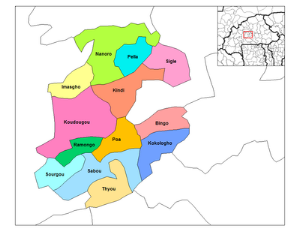

Ø Figure n°1 : Illustration de

l'entreprise en tant qu'unité de production

l'entreprise en tant qu'unité de

répartition : une fois que les richesses sont créées

(à travers la vente), l'entreprise distribue les

rémunérations aux agents qui ont participé à la

réalisation de la production (les employés, l'Etat et les

organismes sociaux, les prêteurs, les investisseurs, et l'entreprise

elle-même.

Ø Les entreprises peuvent être classées

selon :

Ø le secteur d'activité :

secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, etc.), secteur

secondaire (industrie), et secteur tertiaire (prestations de

services) ;

Ø les opérations

accomplies : opérations agricoles, entreprises

industrielles, entreprises commerciales, entreprises de prestations de

services, et entreprises financières ;

Ø la taille : très petites

entreprises (TPE), petites et moyennes entreprises (PME), et grandes

entreprises ;

Ø la forme juridique :

entreprises individuelles, sociétés en commandite simple (SCS),

sociétés en nom collectif (SNC), sociétés à

responsabilité limitée (SARL), sociétés anonymes

(SA), sociétés d'Etat, groupements d'intérêt

économiques (GIE), associations, etc.

Cependant, certains concepts sont rattachés à la

notion d'entrepreneuriat. Il s'agit notamment de la créativité,

de l'invention et de l'innovation.

I.1.1.3. Certains concepts

rattachés à l'entrepreneuriat : créativité,

invention et innovation

En fait, le créateur est responsable de la vision et de

la méthode, l'inventeur est fournisseur de concepts et l'innovateur est

responsable de la transformation du produit. Il revient donc à

l'entrepreneur en tant qu'entité suprême de réaliser les

tâches d'exécution, de transformation, d'invention et enfin de

gestion de l'entreprise.

La créativité est donc un processus dans lequel

la découverte est transformée en invention, qui à son tour

devient une innovation pour permettre en fin de compte l'amélioration et

le changement.

A première vue, il n'y a pas de réelle

différence entre les notions d'innovation et d'invention. Cependant, vu

dans une optique entrepreneuriale, l'invention est souvent

considérée comme une idée brillante d'où

découle l'innovation. En effet, Schumpeter à qui nous devons

principalement la vision de l'entrepreneuriat en terme d'innovation fait

cependant une distinction entre cette dernière et l'invention qu'il

considère comme étant la découverte d'un nouvel outils ou

d'une nouvelle technique; il lui attribue le titre d'avènement initial

et voit en l'innovation l'évènement final et par

conséquent l'implantation de l'invention.

« L'innovation, c'est créer une entreprise

différente de ce qu'on connaissait auparavant, c'est découvrir ou

transformer un produit, c'est proposer une nouvelle façon de faire, de

distribuer ou de vendre » (Julien, Marshesnay ; 1996)39(*).

Néanmoins, l'entrepreneuriat possède des

caractéristiques typiques. Mais, les quelles ?

I.1.2. Les

caractéristiques typiques de l'entrepreneuriat

Il y a au centre de l'entrepreneuriat, au coeur de l'action,

un leader : l'entrepreneur qui est la force motrice à l'origine des

faits économiques, ce leader qui recèle en lui, dans son esprit

une vision de l'avenir, et s'entoure d'un certain nombre d'outils

stratégiques qu'il essaye autant bien que mal de diriger, de modeler

pour pouvoir offrir au monde dans lequel il vit quelque chose de nouveau, de

différent, d'original (Zambo, 2006)40(*).

I.1.2.1. L'entrepreneur en tant

que leader

Les nouvelles théories postulent que l'entrepreneur

doit gérer la complexité, l'incertitude et la

variété au sein de son entreprise et doit en outre tenter de

protéger son entreprise de la complexité et de l'incertitude de

l'environnement concurrentiel. Ainsi, il lui est donc assigné trois

fonctions principales :

Ø la fonction d'innovation ou de

création ;

Ø la fonction d'acquisition et d'exploitation de

l'information ;

Ø la fonction d'organisation et de coordination de la

production.

I.1.2.2. La vision

L'entrepreneur doit dans son esprit avoir une vision mise en

oeuvre de façon enthousiaste et avec rapidité. Il s'en suit une

mise en oeuvre d'un ensemble d'anticipation, visant la progression et la

prospérité de la structure et, en fin de compte une certaine

satisfaction de rendre service à la société.

Cependant, tout au long de ce processus partiellement

conscientisé d'intuition et de perspicacité qui trouve leurs

racines dans l'expérience, l'entrepreneur développe une vision

ainsi qu'une stratégie devant être mise en pratique.

I.1.2.3. Les stratégies

entrepreneuriales

La stratégie considérée un peu comme la

feuille de route de l'activité entrepreneuriale est

délibérée, pendant que la vision d'ensemble reste claire.

Ainsi, tous les détails de l'activité apparaissent en revanche

malléables, incomplets et émergeants. Les stratégies

entrepreneuriales doivent par conséquent s'accompagner d'un ensemble de

structures simples et centralisées répondant de façon

rapide et claire aux directions que donne l'entrepreneur.

De toutes ces notions et concepts englobant l'entrepreneuriat,

que peut-on dire sur la situation de l'entrepreneuriat au Burkina

Faso ?

I.2. L'entrepreneuriat au Burkina

Faso

Au Burkina Faso, il a fallu attendre la libéralisation

opérée à travers les programmes d'ajustement structurel du

début des années 90 pour voir se développer des

initiatives pour la promotion du secteur privé comme moteur de

développement. Cependant, après plus de deux décennies,

que peut-on dire sur les entreprises burkinabè ? Comment se

caractérise leur environnement ?

I.2.1. Les entreprises

burkinabè : état des lieux

Le grand commerçant, le fonctionnaire reconverti dans

les affaires, le jeune diplômé, le professionnel disposant d'un

savoir-faire acquis sur le terrain, tels sont les personnages les plus courants

du monde des affaires burkinabè. (Labazée, 1988)41(*).

En 2010, le répertoire statistique des entreprises

(RSE) élaboré par l'Institut national de la statistique et de la

démographie (INSD) contenaient 5826 entités légales en

activité. Il s'agit des entreprises qui exercent légalement leurs

activités et qui ont élaboré et déposé leurs

déclarations statistiques et fiscales (DSF) à la Direction

générale des impôts (DGI). Le nombre de plus en plus

élevé d'entreprises formelles s'explique, non seulement par la

création des nouvelles entreprises formelles, mais aussi par la

formalisation d'entreprises existantes.

Ce répertoire nous donne un aperçu

général sur la situation des entreprises formelles au Burkina

Faso.

I.2.1.1. Répartition

spatiale des entreprises

Graphique n°1 : Répartition

spatiale des entreprises formelles

Source : Nous-mêmes. Source : Nous-mêmes.

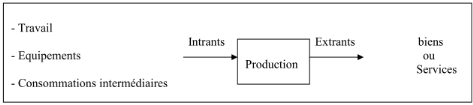

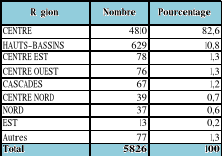

Le tableau ci-après (tableau n°1) indique que les

entreprises formelles sont inégalement réparties entre les treize

(13) régions du pays. En effet, selon le RSE (2010) 82,6% des

entreprises formelles sont localisées dans la région du Centre,

et 10,8% sont situées dans la région des Hauts Bassins. Les

autres régions se partagent les 6,6% restant. C'est dire que la plupart

des entreprises burkinabè sont concentrées dans les grandes

villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Tableau n°1 : Répartition

spatiale des entreprises formelles

Source : RSE, 2010. Source : RSE, 2010.

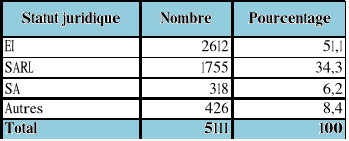

I.2.1.2. Le statut juridique

des entreprises formelles

La personnalité juridique de l'entreprise permet de

définir le pouvoir que détiennent les personnes privées

ayant apporté leurs capitaux à l'entreprise et le niveau de

risque qu'elles encourent. La moitié des entreprises formelles

burkinabè en 2010 sont des entreprises individuelles (ou personnes

physiques) (RSE, 2010). Ces entreprises ne distinguent pas leur patrimoine de

celui du propriétaire. Ce statut accroit la vulnérabilité

de l'entrepreneur en cas de faillite de l'entreprise.

Graphique n°2 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur statut juridique

Source : Nous-mêmes.

Tableau n°2 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur statut juridique

Source : RSE, 2010. Source : RSE, 2010.

A côté des entreprises individuelles se trouvent

les sociétés à responsabilité limitée (SARL)

qui représentent 34% des entreprises formelles actives (RSE, 2010). Il

s'agit de la forme juridique adaptée aux petites et moyennes entreprises

(PME) car elle offre des coûts de fonctionnement réduits et

présente l'avantage de limiter la responsabilité des

associés à leurs apports respectifs. Le reste des entreprises

formelles du Burkina Faso est constituée de sociétés

anonymes (6,2%), de sociétés d'Etat (0,3%), de succursales

(0,2%), etc.

I.2.1.3. Les branches

d'activités des entreprises formelles

Les activités économiques se concentrent autour

de cinq principales branches d'activités représentant 86% des

entreprises actives en 2010. Environ 37% des entreprises formelles sont des

entreprises de « Commerce ; réparation de véhicules

automobiles et d'articles domestiques ». Le faible niveau d'investissement

initial et la faiblesse relative des coûts de fonctionnement pourraient

expliquer cette situation.

Après le commerce, viennent les activités d'

«Immobilier, locations et services aux entreprises» (16%) et celles

de «construction» (14%). Le nombre important d'entreprises dans ces

domaines pourrait s'expliquer par l'urbanisation croissante des deux (02) plus

grandes villes du pays qui accueillent la grande majorité des

entreprises formelles. L'accroissement de la demande en bâtiments et

travaux publiques ainsi qu'en services de logement peuvent être en effet

des éléments d'explication de l'importance des entreprises

oeuvrant dans cette branche d'activité.

Tableau n°3 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur branche

d'activités

Source : RSE, 2010.

Graphique n°3 : Répartition des

entreprises formelles en fonction de leur branche

d'activités

Source :

Nous-mêmes.

I.2.2. L'environnement de

l'entreprise burkinabè

I.2.2.1. Les difficultés

rencontrées

Au Burkina Faso, les entreprises opèrent dans un

environnement défavorable du fait de l'étroitesse du

marché national, du coût élevé des facteurs de

production, des difficultés d'accès au financement bancaire, de

la forte concurrence des produits importés, etc.

En effet, selon le centre d'analyse des politiques

économiques et sociales (CAPES, 2007), les difficultés

rencontrées sont les suivantes :

Ø les difficultés d'accès au

crédit, les équipements dont ils ont besoin sont souvent

très chers et importés ; bien qu'il existe des fonds

publics42(*) pour certains

cas, le parcours de l'entrepreneur reste celui du combattant ;

Ø les taux d'intérêt bancaires

élevés de 12 à 17% même au niveau de la micro

finance ;

Ø l'absence de banque/institution financière

pour PMI-PME : pas de capital risque capable de permettre aux individus de se

lancer dans de telles initiatives ;

Ø les difficultés de recouvrement

financiers43(*) : nombre

de PMI/PME souffrent des problèmes de recouvrements et de

facilités bancaires pour conquérir des marchés ;

Ø le manque de personnel qualifié dans certaines

filières telles que l'agro-alimentaire (CCIA, 2006) ; cela comprend

aussi la mise en oeuvre de normes de qualité qui permettent d'être

compétitifs.

Ainsi, les entreprises burkinabè n'arrivent pas

à produire des biens et services de qualité pour améliorer

leur degré de participation au commerce extérieur. Ce qui

alimente un déséquilibre structurel important de la balance

commerciale.

I.2.2.2. Les organismes de

soutien aux entreprises

Sans être exhaustif, les organismes de soutien aux

entreprises burkinabè sont :

Ø La maison de l'entreprise du Burkina Faso

(MEBF) : la MEBF est un acteur incontournable dans le domaine de

l'appui aux TPE et PME au Burkina Faso. Elle facilite l'accomplissement des

formalités d'entreprises et des formalités d'actes de construire

avec respectivement le centre de formalités des entreprises (CEFORE) et

le centre de facilitation des actes de construire (CEFAC). Elle oeuvre au

renforcement des capacités des entrepreneurs à travers de

multiples services (information, appui-conseil, coaching, etc.) ;

Ø Les centres de gestion agréés

(CGA) qui offrent un soutien à la tenue de comptabilité,

à l'établissement des états financiers, à

l'élaboration des déclarations fiscales et sociales et une

assistance conseil aux entreprises (développement de la force de vente,

conseil fiscal, montage de demande de crédit, etc.) ;

Ø La chambre de commerce et de l'industrie du

Burkina Faso (CCI-BF) qui est un des partenaires

privilégiés des grandes entreprises dans leur démarche

à l'international, à travers appuis, conseils, informations, mise

en relation d'affaires avec des entreprises à l'international ;

Ø L'agence pour la promotion des exportations

du Burkina (APEX-Burkina) qui offre un soutien en termes d'information

commerciale internationale, d'organisation de manifestations commerciales

(foires, salons internationaux, etc.) de renforcement des capacités sur

les règles du commerce international, etc.

Ø Le CAPES dont l'appui (études

prospectives économico-socio-politiques) et la mise en réseau

permet de faire connaître certains innovateurs et créateurs

d'entreprises.

I.2.2.3. Les facilités

mises à la disposition des entrepreneurs

Pour favoriser l'émergence du secteur privé et

l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions de création

d'emplois et de richesses, il est important de créer un environnement

institutionnel, législatif et réglementaire propice à

l'investissement privé. Dans le souci d'offrir un cadre propice à

l'investissement privé, le Gouvernement burkinabè a entrepris des

réformes qui ont permis au pays de figurer, durant le période

2005-2010, parmi les dix (10) pays de l'Afrique subsaharienne qui se sont le

plus améliorés.

En effet, le code des investissements met à la

disposition du créateur d'entreprise un certain nombre

d'exonérations fiscales selon la taille et l'investissement

définis par le régime fiscal. Ces dispositions s'appliquent

à ceux qui dès le départ disposent de moyens. Toutefois,

il existe des fonds publics pouvant accompagner le créateur d'entreprise

dans le financement.

L'Etat a mis en place un certain nombre de fonds pour

accompagner l'entrepreneuriat. Il s'agit entre autres du fonds d'appui aux

initiatives des jeunes (FAIJE), du fonds d'appui à la promotion de

l'emploi (FAPE), du fonds d'appui à la formation professionnelles et

à l'apprentissage (FAFPA), du fonds d'appui aux activités

rémunératrices des femmes (FAARF), etc. Au-delà de ces

dispositions, l'Etat a pris le 26 mai 2014, le décret

n°2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA consacrant la réduction du capital

social minimum des SARL au Burkina Faso. En effet, grâce à ce

décret, le capital social minimum des SARL passe de un (01) million de F

CFA à cent (100) mille F CFA. Cette réforme vise à

augmenter le nombre d'entreprises formelles en incitant la création de

nouvelles, et en amenant celles de l'informel à se formaliser.

Cependant, que peut-on dire de l'agriculture et de

l'agrobusiness ?

SECTION II : Agriculture et agrobusiness

Cette section vise à élucider la conception de

l'agriculture et de l'agrobusiness. A cet effet, nous allons examiner d'une

part l'agriculture mondiale, et d'autre part donner un aperçu sur

l'agrobusiness en rapprochant agriculture familiale et agrobusiness.

II.1.

Présentation de l'agriculture dans le monde

L'agriculture est une activité traditionnelle et

fondamentale de la civilisation humaine. Son apparition dans les

sociétés préhistoriques marque le passage des

sociétés vivant de la chasse et de la cueillette aux

sociétés ayant domestiqué des espèces animales et

végétales. C'est donc une étape importante de

l'évolution du genre humain.

Aussi, définir l'agriculture permettra de cerner les

différents systèmes agricoles dans le monde.

II.1.1. Aperçu sur l'agriculture

Il est nécessaire de cerner préalablement

l'origine de l'agriculture avant de lui donner une définition.

II.1.1.1. L'origine de l'agriculture

L'origine de l'agriculture est généralement

assimilée à la période du néolithique. Elle

correspond à l'abandon de la vie nomadique du chasseur-cueilleur au

profit d'une vie sédentaire, au développement de peuplements

permanents et à la création des premiers ustensiles de cuisson et

de stockage des aliments. Les débuts de l'agriculture, que l'on appelle

parfois la « révolution néolithique », se

sont produits il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient,

8 000 ans en Chine et sans doute quelques milliers d'années

plus tard en Europe.

Le début de l'agriculture correspond

à une évolution graduelle plutôt qu'à une

révolution soudaine bien que, par rapport à l'immense

durée de la préhistoire, ce nouveau mode de vie ait

été adopté relativement vite. Les plantes et les animaux

domestiqués n'ont pas constitué d'emblée des ressources

alimentaires de base. En fait, ils sont le résultat d'une domestication

sur plusieurs siècles.

L'agriculture n'a remplacé que progressivement la

cueillette et, dans de nombreuses régions du monde, la chasse, la

pêche et la cueillette ont persisté longtemps après

l'introduction ou l'adoption des espèces domestiquées. Il est par

conséquent impossible de désigner avec précision une

époque ou un endroit où la domestication d'une espèce a

débuté. Pour cette raison, l'« origine de

l'agriculture » ne peut être exactement identifiée

(Microsoft Encarta, 2009).

Ainsi, quelle définition peut-on donner à

l'agriculture ?

II.1.1.2. Définition de l'agriculture

En économie politique, l'agriculture est définie

comme le secteur d'activité dont la fonction est de produire un revenu

financier à partir de l'exploitation de la terre (culture), de la

forêt (sylviculture), de la mer, des lacs et des rivières

(aquaculture, pêche), de l'animal de ferme (élevage) et de

l'animal sauvage (chasse).

Dans le langage courant, on distingue pour plus de

commodité, l'agriculture au sens strict (culture ou travail de la terre)

qui concerne la production végétale, de l'élevage qui,

elle concerne la production animale.

La culture est divisée en grandes cultures

(céréales, oléagineux, protéagineux et quelques

légumes), en arboriculture fruitière, en viticulture, en

sylviculture et en horticulture. Quant à l'élevage, elle vise

à faire naître des animaux pour la consommation directe (viande)

ou pour leurs produits (lait, oeufs, laine, miel...) (Consimbo, 2012).

En vue d'un meilleur affinement des recherches, la

présente étude est essentiellement consacrée à

l'agriculture stricto sensu. Par ailleurs, on distingue plusieurs

systèmes agricoles selon leur mode de fonctionnement et leur impact

socio-économico-environnemental.

II.1.2. Les systèmes agricoles dans le monde

De la révolution néolithique à la

révolution verte jusqu'à nos jours, plusieurs systèmes

agricoles ont pu être identifiés : l'agriculture intensive,

l'agriculture biologique, l'agriculture durable, l'agriculture

raisonnée, l'agriculture biodynamique, l'agriculture de subsistance,

l'agriculture extensive, l'agriculture paysanne, l'agriculture vivrière,

l'agriculture de rente, l'agriculture de précision, etc. Toutefois, il

sera successivement abordé d'une part, l'agriculture extensive, pour la

similitude de ses caractéristiques avec l'agriculture burkinabé,

et d'autre part, l'agriculture intensive au regard de la politique agricole

actuelle.

II.1.2.1. L'agriculture extensive

L'agriculture extensive est un système de production

agricole qui ne maximise pas la productivité à court terme du sol

en ne faisant pas appel à des intrants chimiques, au drainage, mais

plutôt aux ressources naturelles. Pratiquée

généralement sur de vastes étendues, elle se

caractérise par des rendements à l'hectare relativement faibles

et par un grand nombre d'emplois par quantité produite.

L'agriculture extensive s'oppose à l'agriculture

intensive.

II.1.2.2. L'agriculture intensive

L'agriculture intensive est axée sur l'accroissement de

la productivité physique. Cet accroissement de productivité

physique s'exprime par un accroissement du volume de production rapporté

aux quantités de moyens utilisés. Elle fait appel à des

équipements et à des techniques modernes (machinisme agricole,

irrigation et drainage des sols...) de même qu'à des

agrofournitures achetées (semences,

engrais, pesticides...).

L'agriculture moderne intensive implique l'optimisation de

l'emploi des moyens de production (foncier, travail, capitaux) en fonction des

prix des produits livrés sur le marché.

Elle permet l'augmentation très forte des rendements et

par voie de conséquence la production agricole, et de diminuer

corrélativement les coûts de production. Peut-on pour autant

rapprocher la notion d'agriculture intensive à celle

d'agrobusiness ?

II.2.

Aperçu sur l'agrobusiness

L'agrobusiness est né dans la première

moitié du XXe siècle et a pour initiateurs les Etats-Unis

d'Amérique. Aujourd'hui, il est répandu à travers le monde

; y a-t-il une relation entre l'agrobusiness et l'agriculture

familiale ?

II.2.1. Agrobusiness et agriculture familiale

La littérature existante oppose très souvent

l'agrobusiness et l'agriculture familiale. Cependant, il sera

démontré dans la suite de cette partie que l'agrobusiness

concerne toutes les exploitations qui commercialisent leurs productions ou

achètent des intrants, ce qui inclut aussi les petites exploitations.

II.2.1.1. L'opposition entre l'agrobusiness et l'agriculture

familiale

L'assimilation entre l'agrobusiness et les grandes

exploitations provient d'une opposition courante entre agriculture familiale et

agriculture de marché.

Si la finalité première de l'agriculture

familiale est de garantir l'autosuffisance alimentaire des membres de la

famille, il faut dans un second temps développer un cadre favorable

à la vente des produits pour augmenter les revenus et avoir des

activités plus rémunératrices pour lutter contre la

pauvreté et l'insécurité alimentaire.

L'Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE) insiste sur le fait que

l'agrobusiness repose sur de grandes exploitations utilisant des moyens de

production modernes et oppose l'agrobusiness et l'agriculture familiale :

« Le terme agrobusiness fait référence aux exploitations

dont la logique de production est orientée vers le marché. Ce

type d'exploitations utilise généralement d'importants capitaux

et entretient des liens étroits avec les chaînes

d'approvisionnement en intrants, de transformation et de marketing ou est

même impliqué dans ces activités. L'agro-business ne se

confond pas avec le type d'agriculture familiale orientée vers le

marché. Celui-ci, bien que produisant essentiellement pour le

marché, représente des exploitations dont la main d'oeuvre est

essentiellement familiale et l'utilisation de capitaux reste modeste

» (OCDE, 2005).

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et

l'agriculture (FAO) donne également sa définition de

l'agrobusiness : « A côté de l'agriculture familiale

s'est développé l'agrobusiness. Ce dernier fait

référence aux exploitations de grandes tailles orientées

vers la commercialisation, utilisant d'importants capitaux et entretenant

des liens étroits avec les chaînes d'approvisionnement en

intrants, de transformation et des circuits de commercialisation. L'industrie

de transformation agroalimentaire est un des aspects de l'agrobusiness

» (FAO, OCDE, 2007).

Ces définitions considèrent donc que

l'agrobusiness ne concerne que les grandes exploitations détenant du

capital et des moyens modernes et se développe à

côté de l'agriculture familiale qui utilise des techniques

traditionnelles. Derrière ces considérations, l'agrobusiness est

associé à une agriculture industrielle et capitaliste.

II.2.1.2. La complémentarité entre agrobusiness

et agriculture familiale

Différents documents opposant l'agrobusiness et

l'agriculture familiale donnent des exemples vécus démontrant le

partenariat entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale et ainsi le

rôle joué par les sociétés agricoles privées

d'agrobusiness dans l'accès des petites exploitations à

l'innovation agricole.

Le partenariat entre la petite agriculture familiale et les

grandes exploitations plus modernes représente alors une

opportunité de répondre aux préoccupations en

matière de productivité, de compétitivité et aux

exigences de standards de qualité requis pour les produits

orientés vers le marché international. Ainsi, l'entreprise

horticole gambienne (Gambia Horticulturalist Entreprise) est une grande

société agricole travaillant avec de petites exploitations via

les organisations de producteurs pour disposer de la qualité et des

quantités nécessaires à l'exportation (OCDE, 2005). Il

existe ici un lien entre l'agrobusiness et les petits producteurs de

l'agriculture familiale permettant à ces derniers un meilleur

accès à l'innovation grâce :

Ø à la fourniture par les sociétés

d'agrobusiness des services nécessaires pour la production (engrais,

semences, crédit...) ;

Ø à la garantie de marchés offerts par

les sociétés d'agrobusiness aux produits des exploitants

familiaux impliqués dans ce partenariat.

L'OCDE prend également l'exemple du Nigeria à

travers la « Okomu oil Palm Company » qui a une approche

tournée vers la contractualisation avec des exploitations familiales

pour la production des fruits de palmier à huile (OCDE, 2007). Ce

partenariat Agrobusiness/Exploitants familiaux, tout en offrant une garantie de

marché, assure également aux petits producteurs l'accès

aux intrants et au crédit.

Après avoir repris les éléments opposant

l'agrobusiness et l'agriculture familiale dans la littérature, il est

alors important de donner précisément la définition

retenue de l'agrobusiness.

II.2.2. Concept d'agrobusiness

L'agriculture familiale et l'agrobusiness étant

diversement abordés, quelle définition peut-on donner à

l'agrobusiness ?

II.2.2.1. Définition de l'agrobusiness

L'agrobusiness est un terme anglo-saxon qui désigne

l'ensemble des activités associées pour la production, la

transformation et la commercialisation des produits agricoles. Toutefois, ce

terme n'est pas uniformément appréhendé à travers

le monde.

La conception quasi unanime en occident distingue

l'agrobusiness de l'agriculture. Selon cette conception, l'agriculture est

intégrée dans un système appelé agrobusiness et ce

dernier désigne l'ensemble des activités économiques

liées à l'agriculture moderne et nécessaire à son

fonctionnement. Ainsi, l'agrobusiness comprend d'abord les

activités "d'amont"44(*)au service de l'agriculture,

ensuite les activités "centrales"45(*), et enfin les activités

"d'aval"46(*) qui transforment et commercialisent les

denrées agricoles (Consimbo, 2012).

Au Burkina Faso, depuis que ce concept a été