|

Les facteurs associés à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée( Télécharger le fichier original )par Lansana CAMARA Institut de formation et de recherche démographiques de Yaoundé - En vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en démographie 2005 |

IV-2-4 : Variation de la malnutrition des enfants selon les variables les variables intermédiaires en

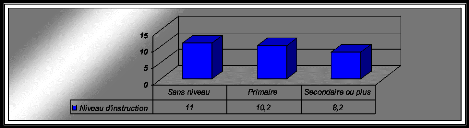

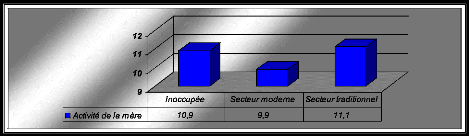

LISTE DES TABLEAUXTableau 1 : Nombre moyen d?habitants par type de personnels de santé et par région. . - 11 - Tableau 2 : Principales maladies traitées dans les centres de santé et en consultations externes des hôpitaux - 12 - Tableau 3 : Récapitulation des concepts, variables et indicateurs de l?étude. .. - 41 - Tableau 4 : Examen des taux de réponse de quelques variables de l?étude. .. - 49 - Tableau 5 : Tableau récapitulatif des valeurs des indices de Whipple et de Myers selon le sexe et pour l?ensemble de la population. - 54 - Tableau 6 : Variables anthropométriques - 55 - Tableau 7: Prévalence de la malnutrition des enfants en fonction des variables indépendantes - 69 - Tableau 8 : taux de malnutrition des enfants selon les variables intermédiaires en Guinée - 70 - Tableau 9 : Dictionnaire des variables de l?AFCM. .. - 80 - Tableau 10 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs environnementaux - 83 - Tableau 11 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs socio-économiques - 84 - Tableau 12 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs culturels - 85 - Tableau 13 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des variables intermédiaires - 86 - Tableau 14 : Récapitulatif des contributions (en %) des groupes de facteurs à l?occurrence de la malnutrition chez l?enfant. .. - 87 - Tableau 15 : Mécanisme d?action de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans. - 90 - Tableau 16 : Récapitulatif des déterminants de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée - 91 - LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURESI-4-4 : Carte géographique de la République de Guinée - 15 - Schéma conceptuel - 34 - b- Schéma d?analyse . - 41 - Graphique 1 : Courbe des effectifs par âge et par sexe - 50 - Graphique 2 : Courbe représentative des effectifs des femmes en Ige de procréer en groupe d?~ges quinquennaux - 51 - Graphique 3 : Courbe de rapport de masculinité - 51 - Graphique 4 : Pyramide des âges de la population - 52 - Graphique 5: La répartition des enfants selon le poids - 56 - Graphique 6: La répartition des enfants selon la taille - 56 - Graphique 7 : Répartition des enfants selon l?Lge. .. - 57 - Graphique 8: L?évolution par 1ge du rapport poids-pour-taille des enfants de moins de 60 mois selon le premier décile (D1) et les quartiles (Q1, Q2, Q3). - 60 - Graphique 9 : Niveau de vie des ménages - 62 - Graphique 10 : Répartition des enfants de moins de cinq ans selon leur état nutritionnel - 67 - Graphique 11: Taux de malnutrition des enfants selon la région de région de résidence - 71 - Graphique 12 : Taux de malnutrition selon le milieu de résidence - 72 - Graphique 13 : Taux de malnutrition des enfants selon le niveau d?instruction de la mqre. .. - 72 - Graphique 14: Taux de la malnutrition selon l?activité de la m~re . - 73 - Graphique 15 : Taux des la malnutrition des enfants selon le niveau de vie des ménages - 73 - Graphique 16 : Taux de malnutrition des enfants selon l?ethnie de la mgre . - 74 - Graphique 17 : Taux de malnutrition des enfants selon la religion de la mère - 75 - Graphique 18 : L?évolution de la malnutrition des enfants par ige. .. - 76 - Graphique 19 : caractéristiques individuelles et contextuelles des enfants par rapport à leur état nutritionnel en Guinée - 80 - LISTE DES ACCRONYMES ET ABREVIATIONSACP : Analyse en Composantes Principales ADDAD : Association pour le Développement et la Diffusion de l?Analyse des Données. AFCM : Analyse Factorielle Correspondances Multiples AGBEF : Association Guinéenne pour le Bien-être Familial ASFEGUI : Association des Sages Femmes de Guinée ASFLCM : Association des Sages Femmes pour la lutte contre les MST/SIDA ASSJFG : Association des Sages Femmes pour la Santé de la Jeune Fille en Guinée AGRETO : Association Guinéenne pour la Réinsertion des toxicomanes CEA : Communauté Economique Africaine CERREGUI : Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Guinée CLCPTNSF : Comité de lutte Contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes à la Santé de la Fille DAAF : Direction des Affaires Administratives et Financières EDS : Enquête Démographique et de Santé. EDSG : Enquête Démographique et de Santé de Guinée FAO : Food and Agriculture Organisation (Oganisation des Nations Unies pour l?Agriculture et l?alimentation). FMI : Fonds Monétaire International MST : Maladies Sexuellement Transmissibles OMS : Organisation Mondiale de la Santé ONG : Organisation Non Gouvernemetale. OPF : Option Planification Familiale OPF : Option Planification Familiale. OUA : Organisation de l?Unité Africaine. P.F : Planification Familiale PAS : Programme d?Ajustement Structurel PEV/SSP/ME : Programme Elargi de Vaccination intégré aux Soins de Santé Primaires avec fourniture des Médicaments Essentiels PREF : Programme de Réforme Economique et Financière PREF : Programme de réformes économiques et financières RGPH : Recensement Général de la Population et de l?Habitation. SIDA : Syndrome Immunitaire Déficience Acquis. SOGGO : Société Guinéenne de Gynécologie et d?obstétrique TDCI : Troubles Dus à la Carence en Iode UNFPA : United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population). UNICEF: United Nations International Children?s Emergency Fund (Fond des Nations Unies Pour l?Enfance). WHO: World Health Organization (OMS: Organisation Mondiale de la santé). RESUME DU MEMOIRELes données anthropométriques des enfants de moins de 5 ans de l?EDSG-1999 montrent qu?il existe en Guinée de réels problèmes nutritionnels. En effet, la malnutrition est distribuée de façon inégale à travers le pays, touchant particulièrement la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Le niveau de la malnutrition dans le pays est largement supérieur au seuil du 10% fixé par l?Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au dessus duquel les enfants sont considérés comme «gravement touchés » par la malnutrition aiguë. Parmi les autres facteurs, il y a la faible couverture vaccinale, notamment en milieu rural. Elle correspond en fait à un accès limité aux soins de santé primaires que la forte mortalité infantile confirme bien. Certaines mères, fortement influencées par la culture traditionnelle, ne voient pas la nécessité des vaccins. Par ailleurs les enfants sevrés après l?kge de six mois présentent un meilleur état nutritionnel par rapport à leurs congénères sevrés avant six mois. De même, les enfants allaités au sein présentent un état nutritionnel satisfaisant par rapport à ceux qui sont allaités au biberon et qui consomment des aliments solides. La malnutrition intervient moins fréquemment chez les premiers et les derniers nés. Des résultats semblables ont été obtenus dans d?autres travaux de recherche en Afrique (FAO, 1999 ; OMS, 2003 ;~). Par ailleurs, ces résultats paraissent évidents pour un spécialiste de santé, mais ils demeurent essentiels pour un planificateur en vue du renforcement des stratégies mises en oeuvre pour lutter contre la mortalité infantile due à la malnutrition en Guinée. Eu égard à ces résultats, formulons à l?intention des pouvoirs publics guinéens quelques recommandations susceptibles de réduire substantiellement la malnutrition infantile: Toute intervention visant à améliorer l?état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans doit cibler en priorité la Moyenne Guinée puis la Haute Guinée. Initier un programme de sensibilisation pour encourager les mères à vacciner leurs enfants contre les maladies infantiles. 2s. Promouvoir l?enseignement des soins santé et nutrition aux mères à travers les médias et les campagnes de Communication pour le Changement de Comportement (CCC) qui inclut également la promotion de l?allaitement maternel pendant les six premiers mois de la vie de d?un enfant. INTRODUCTIONDans les pays en voie de développement, la malnutrition sévit surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Elle est étroitement associée aux infections, expliquant le rôle important lui est attribué dans plus de 50% des 12 millions de décès d'enfants par an (OMS, 2003). Fort de cela, le contrôle d'un problème si grave est indispensable et l'amélioration de la nutrition des populations est devenue une préoccupation centrale et un objectif majeur. En effet, depuis la conférence internationale sur les soins de santé primaires d?Alma Alta (1978) dont la préoccupation majeure a été de protéger et de promouvoir la santé de tous les peuples du monde à l?horizon 2000, beaucoup d?efforts ont été consentis par les gouvernements du monde dans la lutte contre la mort ; notamment la baisse de la mortalité infanto-juvenile découlant des efforts consentis pour éliminer les principales causes de décès, à travers les programmes de la vaccination, l?amélioration des conditions de vie des populations, de la nutrition et l?hygiqne. Malgré ces multiples efforts, on observe encore d?importantes disparités dans certains pays et entre différents pays (OUA /UNICEF, 2000). Face à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans encore élevée dans la plupart des pays africains en général et en Guinée en particulier, une attention particuli~re mérite d?être accordée aux causes de ce phénomène qui ne cesse de prendre de l?ampleur et qui est pourtant évitable ou peut tout au moins être amoindri. Outre les souffrances qui en résultent, la perte du potentiel humain entraîne des coûts économiques et sociaux qu'aucun pays ne peut supporter. C?est pourquoi, dans le souci de ressortir les pistes de contrôle de ce problème de santé, il serait intéressant d?identifier les facteurs contribuant à sa persistance dans ces pays. Ainsi, elle a suscité l?intérêt chez bon nombre de chercheurs de plusieurs disciplines scientifiques (agriculture, santé, environnement, éducation, démographie, médecine, économie, etc.). Ceux-ci ont apporté un éclairage appréciable dans la connaissance des déterminants, des niveaux et des tendances du phénomène (Rwenge, 1993). Les études économiques, épidémiologiques, démographiques, géographiques, etc. ont montré que l'état nutritionnel d'une population est à la fois facteur et conséquence du développement. Ces études estiment que son contrôle est possible si l'on maîtrise les facteurs qui le déterminent. En Afrique Subsaharienne, il existe de fortes disparités géographiques, économiques et socioculturelles en matière de nutrition. La Guinée n?échappe pas à cette situation qui conduit jà une variation de la malnutrition des enfants. En effet, selon l?Enquête Démographique et de santé réalisée dans ce pays en 1999, 9,1% des enfants de moins de cinq ans sont atteints de malnutrition aiguë. Par ailleurs la FAO1, estime que le taux d?émaciation est supérieur à 10% au niveau national en 1999. En outre, les taux d?émaciation sont supérieurs à 12% dans toutes les régions, excepté en Guinée Foresti~re, ce qui montre qu?il existe en Guinée de réels problèmes nutritionnels car l?OMS fixe à 10% le seuil au-delà duquel une population est gravement touchée par la malnutrition aiguë. Il nous semble important d?étudier particulièrement les facteurs explicatifs de la malnutrition en vue de proposer aux pouvoirs publics guinéens des recommandations susceptibles de renforcer les stratégies de lutte contre la mortalité et la morbidité des enfants dues à la malnutrition. La malnutrition est un des principaux problèmes de santé publique et de bien #177;être qui affectent les enfants de moins de cinq ans en Guinée. Elle résulte tout autant d?une alimentation inadéquate que de certaines maladies infectieuses (rougeole, parasitoses, gastro-entérite,~). Une alimentation inadéquate est le résultat d?une insuffisance de la nourriture disponible au niveau du ménage et de pratiques alimentaires inadaptées. Celles-ci font référence non seulement à la qualité et à la quantité des aliments donnés aux enfants qui, à leur, tour affectent l?état nutritionnel de ceux-ci, mais aussi aux étapes de leur introduction. Les mauvaises conditions d?hygi~ne alimentaire et environnementale augmentent le risque de contracter notamment des maladies diarrhéiques, qui détériorent l?état nutritionnel des enfants. La santé est une condition essentielle du bien-être des individus et un objectif fondamental du développement social et économique (Banque mondiale, 1994). Il ne suffit pas de recenser avec précision les individus souffrant de malnutrition pour élaborer une politique de réduction de la malnutrition. Mais il faut également identifier les facteurs qui sont à l?origine de cette situation alarmante sur le plan sanitaire. A premiqre vue, on pourrait croire que l?explication est simple : l?individu est mal nourri parce que le ménage n?a pas les moyens de lui procurer assez de nourriture de bonne qualité. C?est la th~se cél~bre défendue par A. Sen (1998). La malnutrition ne résulte pas seulement d?une offre insuffisante de produits alimentaires mais aussi d?une demande inadéquate, les ménages pauvres ne pouvant pas acheter des produits qui sont disponibles même dans les pays à faible PIB/habitant. Il ressort de la littérature que la diversité géographiques, climatiques et ethniques en Guinée rendent intéressante et nécessaire l?analyse de la malnutrition des enfants de moins de 1 FAO (1999) : Aperçus Nutritionnels par Pays - GUINEE 4 février 1999. Les données présentées dans cette étude sont obtenues des pays eux-mêmes et des banques de données internationales (FAO, OMS...). cinq ans (Tolno, RGPH, 1996). Par ailleurs, Ngwe et collaborateur (1993) pensent que l?inégalité du statut nutritionnel est énormément influencée par les facteurs économiques et socioculturels. Ils notent que les facteurs climatiques ne sont pas forcément les plus déterminants dans l?explication du statut nutritionnel. Les facteurs socio-économiques et culturels via le comportement des individus sont importants, surtout dans un contexte de crise économique persistante comme cela est le cas pour la Guinée. Partant de ces constats, la présente étude se propose de répondre à la question suivante : Quels sont les facteurs associés à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée ? Plus spécifiquement l?étude s?emploie à apporter réponses aux questions ci-dessous : Q1 : Quel est le profil des enfants malnutris ? Q2: Qu?est ce qui explique les inégalités observées au niveau de l?état nutritionnel des enfants ? Q3 : Quelle est l?influence respective des comportements des parents en mati4re d?alimentation et de santé et des autres facteurs sur l?état nutritionnel des enfants ? L?objectif général de cette étude est de contribuer à l?amélioration des connaissances sur les déterminants de la malnutrition des enfants en Guinée. Les résultats de l?étude pourront aider les acteurs dans le secteur de santé et les décideurs politiques guinéens à améliorer les stratégies actuelles de santé infantile et aussi à réduire le nombre élevé des décès infantiles attribuables à la malnutrition. Plus spécifiquement, l?étude cherche à : > Evaluer le niveau de la malnutrition et ses variations spatiales et en fonction de certaines caractéristiques de la population. > Caractériser les enfants par rapport à leur état nutritionnel. > Identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d?expliquer la malnutrition des enfants. > Déterminer le rôle des comportements des mères en matière de soins et d?alimentation dans le schéma explicatif de l?état nutritionnel des enfants. L?étude s?articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur le contexte national. Le deuxième chapitre dresse un état des lieux de la recherche sur les déterminants de la malnutrition des enfants en Afrique. A partir des éléments de cette revue de la littérature, nous dégageons le cadre conceptuel de l?étude, énonçons les hypoth~ses de recherche et construisons notre modqle d?analyse. Le troisi~me chapitre présente la méthodologie adoptée pour mener cette étude et présente les données utilisées. Le quatrième et le cinquième chapitres sont consacrés jà l?analyse des données. CHAPITRE I CM 17 (; 7 ( ' ( L'(7 8 ' (L?étude des phénomqnes démographiques n?a de sens que si elle est menée par rapport au contexte géographique, politique, économique et socioculturel dans lequel les phénomènes abordés se manifestent et se développent ; ce chapitre porte ces différents aspects. I-1 : MILIEU PHYSIQUELa Guinée est située à l?Ouest du continent africain et limitée à l?Ouest par la Guinée Bissau et l?Océan Atlantique, au Nord par le Sénégal et le Mali, à l?Est par la Côte d?Ivoire et au Sud par la Sierra Léone et le Libéria. Avec une superficie de 245.857 Km2, ce pays présente une grande diversité du milieu naturel : les effets combinés du climat, de la végétation et du relief engendrent quatre régions naturelles distinctes. La Basse Guinée est une vaste plaine côtière de 50 à 90 Km de large, avec un climat chaud et humide. Elle est marquée par une pluviométrie particulièrement abondante (3.137mm par an), notamment sur la côte où souffle la mousson. L?abondance des pluies et la végétation luxuriante expliquent en partie la fréquence de certaines maladies comme le paludisme et les diarrhées dans cette région. L?arrivée massive des réfugiés Sierra-léonais et libériens dans cette région a accru la pression sur les ressources alimentaires disponibles, entraînant ainsi une aggravation des problèmes alimentaires et nutritionnels. Or, selon les statistiques disponibles au Ministère de la santé, la sous-alimentation et la malnutrition sont parmi les principales causes de morbidité et de mortalité au niveau national. La Moyenne Guinée est une région essentiellement montagneuse au climat foutanien, marqué par des températures relativement basses de novembre à mai. La pluviométrie y atteint 1.823 mm par an. L?environnement est menacé par la dégradation des sols, liée au surp1turage et à l?agriculture extensive sur br~lis. Cela a un impact négatif sur la production agricole et entraîne ainsi des probl~mes d?alimentation pour la population en général et les enfants en particulier. La haute Guinée est une région

de savane, caractérisée par le climat sud-soudanien chaud

et faible (1.558 mm). Certains cours d?eau sont infectés et favorisent la prolifération des maladies telles que l?onchocercose et la bilharziose. La pratique fréquente des feux de brousse par les populations constitue un des principaux problèmes environnementaux que connaît cette région. Cette pratique contribue à l?appauvrissement des sols et, par conséquent, à la baisse de la production alimentaire. La Guinée forestière est caractérisée par une forêt dense humide liée à une pluviométrie relativement abondante (2.249 mm). La chaleur humide favorise la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme qui constitue l?une des principales causes de morbidité et de mortalité du pays, en particulier dans cette région. Comme la Basse Guinée, la Guinée forestière a connu un flux massif des réfugiés Sierra-léonais et Libériens. Ce phénomène a également accru la pression démographique sur les ressources alimentaires. Conakry étant une zone spéciale des régions, elle est particulièrement marquée par des probl~mes d?habitat liés à la pression de la demande sur l?offre insuffisante de logements et à la précarité des habitations. A cela s?ajoute l?insalubrité caractérisée par des syst~mes d?évacuation des eaux usées et des ordures ménagères inappropriés. Pour terminer, il convient de noter que les besoins de la population en eau potable sont considérables et ne sont pas couverts par les infrastructures existantes. En 1992, environ 37% des ménages disposaient de l?eau courante à domicile ; 39% des ménages utilisaient l?eau des puits ordinaires ou des cours d?eau (EDS, 1992). La situation est encore pire en milieu rural où jà peine 10% disposent de l?eau courante, contre plus de 61% en milieu urbain. Ce déficit en eau potable est un facteur déterminant de la prévalence de maladies infectieuses et parasitaires. 1-2 : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUESD?apr~s les résultats du dernier recensement, la population guinéenne était évaluée à 7.156.406 habitants en 1996. Le taux d?accroissement annuel moyen est de 3,1% pour la période intercensitaire (1983-1996). Cette population qui est majoritairement constituée de femmes (51%), est très inégalement répartie sur le territoire national. En effet, il existe de grandes disparités de peuplement, d?une part, entre les unités administratives (Régions administratives, Préfectures et Sous-préfectures) et, d?autre part, entre les régions naturelles et à l?intérieur de celles-ci. La densité moyenne du pays est de 29 habitants au km2. Au niveau des préfectures, elle varie de 10,7 habitants au km2 à Kouroussa (Haute Guinée) à 112,3 habitants au km2 à Labé (Moyenne Guinée). Les préfectures les moins peuplées se trouvent en haute Guinée, qui a une densité moyenne de 14,2 habitants contre plus de 30 habitants dans les autres régions. Conakry a une densité moyenne nettement plus forte (2.429 habitants au km2). La population guinéenne vit essentiellement en milieu rural (70%) mais plus de sa moitié (51%) réside dans la capitale. Le rythme d?accroissement de la population urbaine, plus accéléré (4,1%), est à l?image de la plupart des pays de la Sous-région. En dehors de Conakry qui abrite plus d?un million d?habitants, les deux autres grands centres urbains sont N?zérékoré et Kankan, avec chacun plus de 100.000 habitants. Le poids des personnes 1gées de moins de 15 ans (46%) traduit l?extrême jeunesse de la population guinéenne, qui se confirme par la faiblesse de ses âges moyens (23 ans) et médian (14,9 ans). C?est la conséquence d?une fécondité élevée, caractérisée par sa précocité et sa stabilité, en dépit de tous les efforts de sensibilisation menés par les programmes de planification familiale et de santé de la reproduction. Le taux brut de natalité est estimé à 39,7%0. Quant à la mortalité, son niveau reste encore plus élevé (taux brut de mortalité estimé à 14,2%0), même si sa tendance est incontestablement à la baisse. L?espérance de vie à la naissance est de 54 ans, avec une différence à l?avantage des femmes (55,4 ans contre et 52,7 ans chez les hommes). La mortalité infantile, quant elle, s?él~ve à 121 déc4s d?enfants de moins d?un an pour 1.000 naissances vivantes. Par ailleurs, sur 1.000 enfants ayant survécu à 1 an, 92 enfants décqdent avant l?kge de 5 ans. Au total, sur 1.000 enfants qui naissent, environ 200 meurent avant l?~ge de 5 ans. A l?instar des indicateurs de la mortalité générale, ceux de la mortalité infantile et juvénile sont un peu plus élevés chez les garçons que chez les filles quel que soit le milieu de résidence. La mortalité maternelle est assez élevée et tourne autour de 600 décès maternels pour 100.000 naissances. La population guinéenne est aussi affectée par d?intenses mouvements migratoires internes qui font de la Moyenne Guinée et de la Haute Guinée des régions d?émigration à destination de la Guinée forestière et de la Basse Guinée. Quant à la migration internationale, elle reste encore tr~s peu importante, malgré l?ouverture du pays à l?extérieur depuis 1984. Toutefois, la Guinée a enregistré l?afflux de plus d?un demi-million de réfugiés libériens, Sierra Léonais et Bissau Guinéens, à la suite des conflits armés qui ont éclaté dans ces pays frontaliers au courant des années. 1-3 : SITUATION SANITAIRE1.3.1 : Politique et programmes de santéLa politique sanitaire repose sur la stratégie des soins de santé primaires. Cette stratégie consiste à rendre accessibles géographiquement, culturellement et financièrement les soins de santé à l?ensemble de la population guinéenne. Elle s?appuie sur les composantes suivantes : - l?intégration harmonieuse des soins curatifs, préventifs et promotionnels ; - la promotion de la santé individuelle, familiale et communautaire ; - la participation des bénéficiqres à la conception, à l?exécution et à l?évaluation des programmes de santé. Le but de la politique sanitaire du gouvernement est d?améliorer la santé de l?ensemble de la population par la réduction de la morbidité et de la mortalité, notamment celles des groupes les plus vulnérables que sont les mères et les enfants. Les principaux objectifs de cette politique sont : - assurer la disponibilité des services de santé de qualité et à un coût abordable à tous les niveaux; - mettre à la disposition des populations des services de santé géographiquement accessibles et culturellement acceptables ; - assurer la viabilité et la pérennité du système sanitaire. Les premiers programmes ont été élaborés et exécutés à partir de 1988. Parmi les plus importants, on peut citer : - les programmes de lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et les maladies nutritionnelles chez l?enfant ; - les endémies telles que la lpre, la tuberculose, l?onchocercose, les troubles dus à la carence en iode (TDCI) ; - les MST et le SIDA ; - le PEV/SSP/ME; - les programmes de promotion de la santé de la reproduction et de l?allaitement maternel ; - la lutte contre les carences en micronutriments, eau et assainissement et santé mentale. La mise en oeuvre de ces programmes a contribué à l?amélioration de l?état de santé des populations entre 1988 et 1992. En effet, la mortalité infantile est passée de 149%0 en 1983 à 136%0 pour la période de 1988 et 1992 (EDS 1992). De même, l?espérance de vie à la naissance estimée à 45 ans en 1983 serait passée à 50 ans en 1991. 1-3-2 : Infrastructures sanitaires et médicamentsLe pays compte 898 formations sanitaires réparties comme suit : 330 centres de santé, 240 postes de santé, 28 hôpitaux préfectoraux (y compris les deux hôpitaux d?entreprises de Fria et Kamsar), 7 hôpitaux régionaux, deux hôpitaux nationaux (Donka et Ignace Deen), deux centres médico-communaux, 104 cabinets privés et 213 pharmacies. Cependant, la plupart de ces formations sanitaires rencontrent d?énormes difficultés pour leur fonctionnement, en raison de leur sous-équipement. Les médicaments occupent une place primordiale dans le système de santé en GUINEE. D?importantes mesures ont été prises pour assurer leur disponibilité et leur utilisation. La distribution des médicaments est assurée aussi bien par le secteur formel public et privé que par le secteur informel. Soumis à aucun contrôle, celui-ci met en danger la santé et la vie de la population. A cela s?ajoute la pratique de l?automédication répandue dans le pays. En ce qui concerne le secteur privé en particulier, le développement des structures sanitaires est récent. Celles-ci sont inégalement réparties dans le pays. Plusieurs ONG interviennent également dans le domaine de la santé. On peut citer, entre autres : l?Association Guinéenne pour le Bien-être Familial (AGBEF), le Plan International Guinée, l?Option Planification Familiale (OPF), l?Association des Sages Femmes de Guinée (ASFEGUI), le Comité de lutte Contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes à la Santé de la Filles (CLCPTNSF), l?Association des Sages-Femmes pour la lutte contre les MST/SIDA (ASFLCM), la Société Guinéenne de Gynécologie et d?obstétrique (SOGO), Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Guinée (CERREGUI) , SIDALERTE Guinée ; l?Association des Sages Femmes pour la Santé de la Jeune Fille en Guinée (ASSJFG) et l?Association Guinéenne pour la Réinsertion des toxicomanes (AGRETO). 1-3-3 : Personnel médicalLe nombre d?habitants par médecin est de 8.048. Ce ratio est meilleur que ceux enregistrés dans les pays voisins en 2000. Cependant, on note une insuffisance du personnel qualifié (médecins spécialistes, dentistes, sages-femmes, infirmiers spécialisés), des gestionnaires et des administrateurs sanitaires. Le nombre d?habitants par sage femme, Aide de santé et Agent technique de santé est respectivement de 21.310, 5.261 et 2.975. Ce personnel de santé est inégalement réparti entre le milieu rural et les centres urbains, ainsi qu?entre les régions et à l?intérieur de celles-ci. Conakry est nettement plus favorisé que le reste du pays (Tableau 1). Tableau1 : Nombre moyen d'habitants par type de personnels de santé et par région.

Source : Fichier du personnel de la direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF) du Ministère de la santé, 1996. Pour atténuer ces inégalités, le Gouvernement a élaboré, en 1990, un plan de redéploiement du personnel médico-sanitaire. Cependant, sur le terrain, son application se heurte à de nombreuses difficultés liées, entre autres, à l?enclavement de certaines zones en milieu rural. Par ailleurs, la productivité du personnel, sa motivation et son niveau de formation sont dans l?ensemble faibles. 1-3-4 : Profil épidémiologiqueMalgré les progrès accomplis au cours de la période 1985-1991, la situation sanitaire de la population guinéenne demeure préoccupante. Les niveaux de morbidité et de mortalité sont élevés. Les maladies infectieuses et parasitaires telles que le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques sont prédominantes. En outre, on assiste à la résurgence de certaines maladies autrefois en voie d?éradication (la trypanosomiase humaine et la tuberculose). L?onchocercose et la lZpre sont en déclin ; l?incidence de la méningite et du choléra reste préoccupante. A ces principales maladies s?ajoute le SIDA dont l?impact démographique est pour le moment difficile à évaluer à cause de l?incertitude des statistiques disponibles sur cette pathologie. Le paludisme, les infections respiratoires et les helminthiases sont les premières pathologies traitées dans les structures sanitaires en 1996 (tableau 2). Toutefois, ce classement YECI1-Ls1-IRnLl1-sLINKF,K1-sLAId1-s. Lik,K1-z Ll1-AL1-AJECIsLE1-LP RInsLdVnLIn, Ll1- LSM1i3P 1-, Ll1-sLinJ1-FtiRnsL respiratoires aiguës et la diarrhée prédominent. La malnutrition des enfants est parmi les causes de décès infantile en Guinée. Tableau 2 : Principales maladies traitées dans les centres de santé et en consultations externes des hôpitaux en 1996

Source : Annuaire des statistiques sanitaires, Guinée, 1996. Le paludisme, les infections respiratoires et les helminthiases

sont les premières pathologies les tranches d?~ges. Chez les enfants de moins d?un an, le paludisme occupe de loin la premiqre place avec 46% des cas suivi des maladies diarrhéiques avec 26% des cas et des helminthiases (6%). Chez les enfants de 1 à 4 ans, le paludisme est prépondérant avec 36% des cas suivi des infections respiratoires aiguës (23%) et des helminthiases (16%). 1-3-5 : Couverture vaccinaleEn 1992, environ 3 enfants de moins de 5 ans sur 10 étaient vaccinés contre les maladies l?enfance en Guinée (EDS, 1992). Plus de 60% d?enfants l?ont été au moins une fois, par contre 36,4% des enfants n?ont jamais été vaccinés. Le taux de vaccination le plus élevé est observé à Conakry, ville au sein de laquelle, un peu plus d?un enfant sur deux a été vacciné contre toutes les 6 maladies du PEV/ SSP/ ME. La haute Guinée demeure, quant à elle, la région qui a enregistré le plus faible taux avec un peu plus d?un enfant vacciné sur 5. Aussi, si en milieu urbain près de la moitié des enfants sont vaccinés, dans les zones rurales, sur 5, un peu plus d?un enfant l?est. En dehors de quelques exceptions, ces taux sont fortement corrélés avec les niveaux de mortalité infantile et juvénile. 1-4 : CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 1-4-1 : Revenu des populations Selon les résultats de l?Enquête Intégrale sur les Conditions de vie des ménages avec module Budget Consommation réalisée en 1994, environ 40% des guinéens vivent en dessous du seuil de pauvreté (revenu inférieur à 293.714FG, soit 300$ US). Environ 15% de populations vivent dans une situation d?extrême pauvreté (revenu inférieur à 172.284 FG, soit 180$ US). Cette situation exclut la majorité de la population du système de soins de santé. 1-4-2 : Effet du Programme de Réformes Economiques et Financières (PREF) sur la santé de la population.A partir de 1985, le gouvernement, en collaboration avec les bailleurs de fonds (IDA, FMI), a entrepris un ambitieux programme de réformes économiques et financières (PREF), qui a bénéficié d?un appui financier des bailleurs de fonds (IDA, FMI)., Ce programme visait les objectifs suivants : - réduire le poids de l?Etat dans la conduite des activités économiques ; - réduire et renforcer son rôle dans l?orientation de la politique économique ; - promouvoir le secteur privé. Si l?application du PREF a permis d?enregistrer des résultats encourageants dans maints domaines, au plan social, la dévaluation de la monnaie nationale a par contre provoqué des tensions inflationnistes affectant les marchés des biens et services de base, en particulier en milieu urbain. A titre d?illustration, les prix des produits alimentaires ont plus que triplé entre 1986 et 1991, ces mêmes prix ont quadruplé entre 2003 et 2004 à Conakry. Ceux des médicaments importés par le secteur privé formel et les services de santé ont été multipliés par 3,25 en 1991 et 4,50 en 2004. Au même moment, l?augmentation du taux de chômage a contribué jà la réduction du revenu par tête. Par ailleurs, l?accroissement des besoins sanitaires d?une part et la réduction des ressources financiqres de l?Etat, d?autre part, ont eu pour corollaire la dégradation du système national de santé. 1.4.3. Alphabétisation des femmesSelon la définition retenue par le recensement de la population de 1996, une personne est dite alphabétisée lorsqu?elle sait à la fois lire et écrire dans une langue quelconque, nationale ou étrangère. La conséquence de la faible scolarisation et de la faible instruction des femmes se traduit par leur analphabétisme élevé. Environs 8 femmes sur 10 sont illettrées. Seul un quart de femmes est alphabétisé, avec le taux le plus faible en Haute-Guinée et le plus élevé à Conakry. Parmi celles qui sont alphabétisées, le français constitue la langue d?alphabétisation la plus courante ; moins d?une femme sur 100 est alphabétisée en arabe ou en langue nationale. I-4-4 : Carte géographique de la République de Guinée

Source : www.ortcoop.free.fr/guinee/guinea2

II-1 : SYNTHESE DE LA LITTERATURE SUR LES DETERMINANTS DE LA MALNUTRITIONIl ressort de la littérature sur les facteurs affectant la malnutrition des enfants de moins de cinq ans plusieurs études empiriques, nous nous intéressons aux approches suivantes : l?approche environnementale, socio-économiques et culturelle. II-1-1 : Les facteurs environnementauxDans le cadre de cette étude, l?environnement est appréhendé à travers la région de résidence, le milieu de résidence et les conditions climatiques, qui sont des facteurs variant selon la région naturelle de résidence des enfants. Ainsi, le climat peut influencer différemment l?état nutritionnel de ces derniers en fonction de leur région. II-1-1-a : La région naturelleUn regard sur les indicateurs produits par des travaux descriptifs et des analyses de l?EDS-Guinée sur l?état nutritionnel des enfants, permet de constater que la prévalence de la malnutrition varie selon la région naturelle. En effet, 26% des enfants de moins de cinq ans accusent un retard de croissance en Basse Guinée, 24% en Moyenne Guinée, 27% en Haute Guinée, 331% en Guinée Forestière et 16% à Conakry (EDS-Guinée, 1999). Toutefois, il est difficile de déterminer les facteurs qui peuvent être à l?origine de cette variation, compte tenu des spécificités des quatre régions, observables notamment au niveau des caractéristiques suivantes: le climat, la culture, le développement économique et les ressources naturelles. Ces caractéristiques ont une incidence sur le régime alimentaire des populations résidentes qui, à son tour, est susceptible d?expliquer les disparités régionales de la malnutrition des enfants (Agbessi et al, 1987). Au Cameroun par exemple, Ngo Nsoa (2001) a montré qu?il existe des inégalités régionales de la malnutrition et que ce phénomène ne frappe pas avec la même acuité les enfants dans les différentes régions de ce pays. L?auteur explique cette situation par l?inégale répartition de la disponibilité alimentaire, des ressources en eau potable et des centres de santé maternelle et infantile. En ce qui concerne particulièrement la disponibilité des aliments sur le marché, il convient de souligner l?importance du niveau de vie des ménages qui conditionne l?accqs à ces aliments. II-1-1-b : Le climatEn Guinée, les régions sont des unités administratives qui représentent des entités différentes entre elles sur plusieurs plans. Les spécificités de ces entités peuvent influencer différemment l?état nutritionnel des enfants, comme cela a été montré par Akoto & al, (1989). Le climat intervient considérablement dans la chaîne causale de la santé des enfants en Afrique subsaharienne pour l?amélioration ou la dégradation de l?environnement. Le climat a trois composantes principales qui varient selon la région naturelle la température, l?humidité de l?air et les précipitations. Il existe deux saisons en Guinée qui s?étendent chacune sur une période de 6 mois : la saison sèche et la saison pluvieuse. Cette situation des pluies renvoie à la saisonnalité de la malnutrition due à la variation des trois composantes climatiques. Celles-ci conditionnent la disponibilité en eau, dans les zones sans adduction d?eau, lorsqu?on sait la consommation directe de l?eau de mauvaise qualité ou son usage pour la préparation des aliments, surtout pour les aliments de sevrage du nourrisson, expose à la morbidité (Ngo Nsoa, 2001). Nombre d?auteurs ont identifié le climat comme déterminant de la malnutrition, de la morbidité et de la mortalité des jeunes enfants (Leton, 1979 ; Gaigbe ,1986 ; Akoto & Hill, 1988; Dackam & al, 1993 ; Cantrelle, 1996). Leurs études ont montré que le climat peut influencer directement en favorisant la régulation thermique ou indirectement,dans certaines régions que d?autres, en dégradant l?environnement par la pollution de l?eau et des ressources en alimentation. Cela favorise l?apparition de certaines maladies infectieuses qui affectent à leur tour l?état nutritionnel des enfants. Les fluctuations locales des conditions climatiques qui exercent une influence sur la qualité des sols peuvent induire des variations dans la production agricole. Cette dernière est susceptible d?affecter de façon inégale l?état nutritionnel des enfants, car à chaque climat 1 correspond un type de végétation et des ressources végétales et animales spécifiques. Les individus se nourrissent différemment selon les ressources alimentaires disponibles dans leurs régions de résidence. Le climat détermine donc en partie la façon dont les populations se nourrissent (Agbessi & al, 1987). II-1-1-c : Le milieu de résidence :En matière de nutrition, il existe des disparités spatiales selon le milieu de résidence car les enfants ruraux et urbains ne sont pas exposés aux mêmes risques de malnutrition. En effet, OE vIUIIEMEvEQtEgI EIKESRAIlin?XQIPErlpytTEI ISIR(Xits EliP IQtEirII referment les vitamines sXERI IP EIFK0 731XQIISIRSRLIERQ iP SRLIEQtI des personnes instruites et quantité élevée des structures et des équipements sanitaires. Les causes de la malnutrition ne sont pas identifiées avec précision, la pauvreté semblant toutefois jouer un rôle important, mais uniquement dans le AIQA031XQI 11IlEAINI SIRtIFIRQIdIs FlEAAIAIII SlXs riFKIs (IQ dIssRXs dIsqXIllIs lE sitXEtiRQ paraît uniformément mauvaise). Il en est de même pour les foiP EIIRQsIEQitEILIN IFIIIt CEQs lIs vilOIsTIQ gpQtIEl II dans la capitale en particulier que se concentrent les hôpitaux de référence (Ntsame, 1999). IL découle de ce qui précède que le milieu de résidence exerce une influence sur les pratiques alimentaires des parents. En milieu rural et en économie de subsistance, les dépenses d'énergie peuvent varier considérablement d'une période de l'année à l'autre, suivant le calendrier des activités agricoles. C'est souvent au P RP IQt ESSIlrSpriRdI dI sRXdXrI»I TXe les disponibilités alimentaires sont au plus bas: les greniers à céréales sont vides et les gens commencent alors à puiser dans leurs réserves internes pour maintenir une activité normale. Ils maigrissent et, si aucune solution n'est envisagée, ils pénètrent dans le cercle infernal et vicieux de la malnutrition que nous analyserons dans le chapitre sur les déséquilibres alimentaires. En ce qui concerne les enfants, il faut considérer que leurs besoins énergétiques sont étroitement liés à la vitesse de croissance: plus grande est la vitesse de croissance, plus l'enfant a besoin d'énergie pour bâtir ses nouveaux tissus. Or la vitesse de croissance est très élevée chez les plus petits (un enfant double son poids à environ 5 mois et le triple à 10 mois). La vitesse de croissance diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit. II-1-2 : Les facteurs socio-économiques/RrsqX?XQI fEP IOIIIIt SEXvrI, EFI TARQNIA P IP ErIA lIsISlXMIXQIA 1Xi FRXrIQt lINSlXs grands risques : leurs droits à la survie, à la croissance et au développement sont menacés. Or sXIELEIIQfEQts qXI QEBAIQt EXjRXrd?KXi dEQs lI IP RQoIlIQ d0I1RSSIP IQt, qXEtIIINLYIRQt dEEK une pauvreté extrême (OUA/UNICEF, 1990). Cette pauvreté détermine toutes les conditions de l?IxBtIQTI, Ey EFRP SrAME P ElQXtIEiRQ, UI P EQIXIId?IEXCsElXErI, Il?EEsIQFI 243TXiSIP IQtN AEQitEEIl Eq3qXEWItIP rP IllEKXrOIRdI111I1 1C?Ist lE SIiQFISElIIFEXAI ARXs-jacente de millions de décqs évitables et la raison pour laquelle les enfants sont mal nourris, ne vont pas à l?école, subissent de mauvais traitements et sont exploités (UNICEF, 1998). On en déduit que la pauvreté est au coeur des violations constantes des droits des enfants. II-1-2-a : L'activité économique de la mqreLorsque la mqre est instruite et que c?est elle qui se charge de la préparation de la nourriture de son bébé, il n?existe pas de probl~me de malnutrition manifeste, les aliments de complément étant riches sur le plan nutritionnel : le lait en poudre (Guigoz, Nido, Klim, Céréal, lait concentré, , Cr~me de riz, Phosphatine, ). Tous ces produits importés sont de bonne qualité et, en raison d?un pouvoir d?achat suffisant, les mqres peuvent se les procurer aisément. Mais la préparation de ces aliments, et surtout du lait en poudre, peut être défectueuse ; en particulier, lorsque les mères travaillent hors de la maison familiale, la préparation de ce lait est assurée par les filles ou les grandes mères qui assurent la garde des enfants mais ne possèdent généralement pas de notion d?hygiqne ; d?où l?apparition des gastro-entérites chez l?enfant. Dans ce groupe des femmes instruites, le lait et ses dérivés constituent l?aliment de base. Elles pratiquent beaucoup plus l?alimentation artificielle pour l?enfant, la fréquence de l?allaitement maternel est diminuée. L?enfant est sevré assez tôt en raison du travail de la m~re hors du foyer, le congé de maternité étant t très court environ deux mois. Le sevrage définitif est ici conditionné par une nouvelle grossesse dans certains cas. Dans le groupe des femmes pauvres, les mères copient le comportement nutritionnel de celles qui sont instruites pour oublier l?allaitement traditionnel (ONAPO-Rwanda, 1982). Malheureusement leur pouvoir d?achat ne permet pas un tel changement. La plupart de ces mères abandonnent rapidement l?allaitement maternel au profit du biberon, conduisant ainsi l?enfant à de nombreuses formes de malnutrition (Kwashiorkor, marasme, anémie, ) si les quantités de lait dilué sont faibles voire à la gastro-entérite si la stérilisation du biberon n?a pas été assurée. Ainsi, l?activité économique permet à la femme d?avoir un pouvoir d?achat élevé pour subvenir aux besoins alimentaires de l?enfant. Il s?en suit un meilleur choix d?aliments à donner à l?enfant (Ntsame, 1999). II-1-2-b : L'instruction de la mèreL?instruction joue un rôle particuli4rement important lorsqu?il s?agit de savoir comment les ressources seront utilisées pour assurer aux enfants nourriture, soins et santé. Il importe cependant d?insister sur l?interaction entre nutrition des enfants et éducation des parents (Rakotondrabe, 2004). Des parents plus instruits, surtout les mères, sauront mieux nourrir leur enfant tandis q?un enfant mieux nourri se montrera plus attentif et apprendra mieux qu?un enfant mal nourri (OUA /UNICEF, 2000). Ces dernières années sont marquées par les difficultés économiques en Afrique au sud du Sahara. La Guinée a connu une grave détérioration de son syst~me d?enseignement. Or, l?éducation des mcres est particuli~rement importante pour la nutrition du jeune enfant. Les taux très faibles d?analphabétisme observés parmi les femmes en Guinée prédisposent donc une bonne partie des enfants au problème de malnutrition. L?instruction des mqres améliore les connaissances et les pratiques en matière d?hygi~ne alimentaire, ce qui leur confère plus de chance de préparer des aliments de sevrage plus nutritifs et sains, et de prendre de bonnes décisions en cas de maladie des enfants (Berhrman, 1988, cité par Ntsame, 1999). La littérature abonde à ce sujet et la plupart des chercheurs mettent en évidence l?importance de cette variable dans la détermination de la mortalité des enfants (Akoto et Tabutin, 1989 ; Caldwell John, 1981 ; Dackam, 1990,). Dans une étude portant sur 56 pays en développement, Flegg (1982) a souligné qu?il est plus important d?améliorer l?instruction maternelle que d?augmenter l?effectif du personnel médical pour qu?il y ait une baisse de la mortalité des enfants dans ces, bien que la pénurie de personnel de santé y soit parmi les principaux problèmes à résoudre pour améliorer la santé des enfants. II-1-2-c : LH\VSHOKIi\I\Le type d?habitat est ici le site et la qualité du logement de l?enfant, le type d?aisance et la nature des matériaux de construction ainsi que quelques biens d?équipement modernes possédés par ses parents. Il y a lieu de penser à une variation significative des taux de prévalence des maladies infectieuses (diarrhée et infection respiratoire aiguë ~) selon le type d?habitat. Vu l?existence d?une synergie entre la diarrhée et la malnutrition, le type d?habitat a donc un impact sur la malnutrition des enfants. En Ethiopie, Kirkos (cité par Zo Harilala, 2002) a mis en évidence l?influence du type de sol sur l?incidence de la diarrhée. Trois indicateurs de la qualité d?habitat (le type de sol, la source d?approvisionnement en eau et le nombre de personnes par pièce) sont déjà apparus dans plusieurs enquêtes (Enquête Démographique et de Santé (EDS) et Enquête à indicateurs multiples (MICS),~) comme étant en relation avec la prévalence de la diarrhée. Le milieu urbain africain est caractérisé par un mélange des quartiers privilégiés ou planifiés (logements haut standing) et des quartirs défavorisés ou spontanés (bidonvilles). En milieu urbain africain, le type d?habitat s?apparente au type de quartier, les conditions de vie dans ce dernier sont plus précaires que celles des populations rurales (Akoto & Hill, 1987). Le cas de Conakry est illustratif en ce sens que cette ville est particulièrement marquée par de graves probl~mes d?habitation liés à la pression de la demande sur l?offre insuffisante de logements et à la précarité des habitations. A cela s?ajoute l?insalubrité caractérisée par des systZmes d?évacuation des eaux usées et des ordures ménagqres inappropriés. Les alentours des quartiers situés dans les bas-fonds font l?objet d?accumulation des eaux stagnantes favorables à la prolifération des bactéries et des vecteurs d?agents pathogqnes du paludisme et de la diarrhée surtout pendant la saison des pluies. Il convient de noter que les besoins de la population en eau potable sont considérables mais ne sont pas couverts par les infrastructures existantes. En 1992, environ 37% des ménages guinéens disposaient de l?eau courante à domicile, 39% des ménages utilisaient l?eau des puits ordinaires ou des cours d?eau (EDS-Guinée, 1992). La situation était encore pire en milieu rural où à peine 10% disposait de l?eau courante, contre plus de 61% en milieu urbain. Ce déficit en eau potable est un facteur déterminant de la prévalence de maladies infectieuses et parasitaires dont le lien avec l?état nutritionnel des individus n?est plus à démontrer II-1-3 : Les facteurs culturelsIl existe un grand nombre de croyances et coutumes qui exacerbent les carences nutritionnelles des enfants liées à une insécurité alimentaire chronique et/ou saisonnière (Baker & al, 1996). Pendant l?allaitement par exemple un enfant connaît des demandes nutritionnelles plus grandes mais un grand nombre d?enfants ne les compensent pas en mangeant davantage, en mangeant des aliments d?une meilleure qualité nutritionnelle. Le fait de ne pas améliorer le régime alimentaire pourrait être dû à un manque de connaissances sur la vulnérabilité nutritionnelle et les besoins nutritionnels accrus par les mères (Baker & al, 1996). Ces préoccupations ainsi que les tabous alimentaires souvent pendant l?allaitement privent les enfants de nutriments et d?aliments nécessaires, du reste favorables à leur croissance. II-1-3-a : La religionLa religion a une influence sur les comportements des individus en matière de d?alimentation. Toutefois, il est difficile, en Afrique noire, de dissocier le christianisme de la colonisation et du mode de vie occidental. La plupart des missionnaires chrétiens venus évangéliser les africains avaient, entre autres objectifs, celui de remplacer les cultures locales par la culture occidentale, convaincus que tout ce qu?ils pouvaient apprendre aupr~s des africains était mauvais voire démoniaque (Akoto, 1990 ; Ntsame, 1999). Pour ce faire, et dans le cadre des pratiques d?alimentation des enfants, ces missionnaires ont, durant la période coloniale, crée, par le canal des foyers sociaux, des écoles ménagères oil les élèves apprenaient les pratiques occidentales en mati~re d?alimentation. On distingue trois grands groupes de religion en Guinée: l?Islam, le Christianisme et la religion traditionnelle. Dans ce pays, l?Islam est pratiqué simultanément avec les valeurs culturelles tr~s proches des us et coutumes ancestrales. Cette religion n?a donc pas affecté les habitudes alimentaires des musulmans depuis les temps anciens jusqu?à nos jours, et les tabous alimentaires sont encore vivaces chez ses pratiquants. Ce-ci a un impact négatif sur l?état nutritionnel des enfants et sur celui des filles en particulier; car il s?est avéré que dans certains pays musulmans tels que le Bangladesh, l?Egypte, la Turquie, la Tunisie, la Syrie, les individus ont une préférence pour le sexe masculin pour des raisons culturelles qui existent dans la plupart des pays musulmans (Gbenyon & Locoh, 1989). Considéré comme dépositaire et héritier de la famille, le garçon s?y voit ainsi investi de pouvoirs et valeurs conséquents que lui confèrent la famille et la société. Il en est donc le membre par excellence à perpétuer les us, les coutumes et les valeurs traditionnelles ancestrales. Le christianisme prône l?adoption de nouveaux comportements vis-à-vis de l?enfant, la perception de celui-ci, les pratiques alimentaires à lui soumettre et l?attitude face au syst~me de soins de santé infantile, tout cela selon le mode de vie occidental. Quant à la religion traditionnelle, elle véhicule les valeurs traditionnelles ancestrales (Ngo Nsoa, 2001). Les chrétiennes ont ainsi tendance à pratiquer une bonne alimentation des enfants, ce qui a des effets positifs sur la scolarisation de ces derniers. Des études on montré l?impact positif de la religion chrétienne des mqres sur l?état nutritionnel de leurs enfants (Akoto, 1990 ; Ntsame, 1999). En Guinée, l?état nutritionnel des enfants des chrétiens est meilleur que les enfants issus des parents musulmans (EDS-Guinée, 1999). Cet avantage des chrétiens sur les musulmans, proviendrait de leur niveau d?instruction élevé (Noumbissi, 1996). L?instruction permet aux femmes de s?adapter au monde moderne, de rompre avec certaines pratiques traditionnelles néfastes à la nutrition des enfants, et d?être sensibilisées au probl~me d?hygi~ne alimentaire (Akoto, 1993). Par ailleurs, gr~ce à l?instruction, les chrétiennes, auraient plus tendance à ne pas faire de discrimination entre les enfants considérés comme des dons de Dieu. Elles accorderaient les mêmes soins aux enfants des deux sexes contrairement aux femmes musulmanes qui ont tendance à favoriser les garçons par rapport aux filles (Akoto, 1993). II-1-3-b : iLlitmniiticitilaip ~Les populations de l?Afrique au sud du Sahara s?acharnent sur des croyances dans leurs manières de vivre en mati~re d?alimentation. Ces croyances sont particulièrement importantes à certaines périodes comme : pendant la grossesse, la parturition et avant les cinq premières années de la vie (Rwenge, 1993). Dans toute société, chaque femme est nécessairement imprégnée des us et coutumes de son environnement socio-culturel et surtout de son groupe ethnique (Rwenge, 1993). Sachant que l?ethnie est le lieu par excellence de reproduction des us et coutumes (Ngo Nsoa, 2001). Il s?av~re crucial de prendre en compte de l?appartenance ethnique dans l?analyse explicative de la variation de la malnutrition des enfants africains (Akoto, 1993). On sait à cet effet que le rôle de l?appartenance ethnique est plus important que celui des facteurs socio-économiques et environnementaux, dans l?explication de la malnutrition (Akoto, 1993 ; Wenlock, 1979 cité par Akoto, 1993). Etant donné que les tabous alimentaires varient d?un groupe ethnique à une autre, les comportements des individus en mati4re d?alimentation peuvent considérablement varier selon l?appartenance ethnique et affecter ainsi l?état nutritionnel et la santé des mqres et des enfants (Rwenge, 1993). Ainsi l?absence de certains types de viandes, de poissons et des oeufs dans l?alimentation des enfants peut dégrader ou altérer leur état nutritionnel. Il en est de même pour certaines femmes, à l?instar de celles du Nord Cameroun, qui se privent des aliments riches en matières nutritives, de peur de donner naissance à un gros bébé (Dackam, 1981). Leur comportement peut affecter négativement l?état nutritionnel de la mqre et conduire à une insuffisance pondérale chez l?enfant à naître (UNICEF, 1996). Dans ce cas de figure, les carences nutritionnelles commencent ds l?enfance et se prolongent au moment de l?adolescence puis à l?age adulte. Il en découle que « des petites mères donnent naissance à des petits bébés qui deviendront de petites mères » (Chatterjee, 1989 cité par Becker & al, 1996). Comme on peut le constater ces tabous et interdits alimentaires appliquées dans les sociétes africaines n?ont aucun fondement scientifique. Bien au contraire, ils sont susceptibles d?entraîner, pour l?enfant comme pour la mqre, des conséquences néfastes au plan sanitaire (infections diverses, avitaminose et autres carences). II-1-3-c : Milieu de socialisationLe milieu dans lequel la femme a grandi (au moins une douzaine d?années depuis sa naissance) exerce une influence sur son comportement vis-à-vis de la santé des enfants. On suppose que dans ce milieu, la femme intériorise les normes et les valeurs de sa société. La mère est donc censée adopter des comportements en mati4re d?alimentation et de soins en fonction de ces normes et valeurs. La socialisation rend compte de la culture et marque l?appartenance de la mre à un groupe quelconque, elle isole trois catégories de femmes : les femmes modernes socialisées dans les grandes villes, les femmes intermédiaires socialisées dans les petites villes et les femmes rurales socialisées en milieu rural. Elle oppose cependant le premier groupe et le dernier. Ces deux groupes ont des comportements différents en matière d?alimentation et de soins de l?enfant. Ainsi, en milieu rural, les mqres sont plus attachées à leur origine culturelle, les comportements qu?elles manifestent à l?~ge adulte ne sont que le reflet des coutumes et traditions acquises pendant l?adolescence. II-1-4 : Les variables intermédiairesDe ce qui précède, on a va constater que les facteurs socio-économiques et culturels agissent sur la malnutrition des enfants via les comportements des mères (appelés variables intermédiaires). Entre autres comportements, on peut citer : le mode d?allaitement, la durée de l?allaitement au sein, l?kge de l?enfant au sevrage et à l?introduction des aliments de complément, les pratiques des soins préventifs et curatifs, l?~ge de la mqre à l?accouchement et l?intervalle inter génésique. II-1-4-a- Le mode et la durée de l'allaitementLes habitudes alimentaires constituent l?un des facteurs déterminants de l?état nutritionnel des enfants, qui affecte, à son tour, la morbidité et la mortalité des enfants (Diallo, 1999). Le lait maternel est le premier élément d?alimentation et constitue à bien des égards un aliment irremplaçable pour le nouveau né. Toutefois, dans bien des ethnies, l?enfant est nourri au lait de vache pendant les trois premiers jours de vie. En effet, le ?premier lait?? (colostrum) est considéré comme sale, impur (sans doute à cause de sa couleur jaunâtre). On attend donc la montée de lait du troisième jour pour mettre l?enfant au sein. L?enfant est ensuite nourri au sein jusqu?à environ 22-23 mois (Diallo, 1999). Les mères donnent parfois du lait de vache ou de chgvre en complément lorsqu?elles n?ont pas assez de lait. Le lait maternel a des propriétés particulières puisqu?il est stérile et parce qu?il transmet les anticorps de la mqre et tous les éléments nutritifs nécessaires à l?enfant pendant les premiers mois d?existence (Diallo, 1999). Il permet également d?éviter les déficiences nutritionnelles et de limiter la prévalence de la diarrhée et d?autres maladies. Par ailleurs, l?allaitement maternel, par son intensité et par sa fréquence, influe sur l?état de santé des enfants. En effet, l?allaitement prolonge l?infécondité post-partum, qui à son tour affecte l?intervalle inter-génésique qui influe à son tour sur l?état nutritionnel des enfants via le niveau de fécondité. Le lait maternel est le seul aliment réellement adapté aux besoins du nouveau-né et du nourrisson pendant les premiers mois de la vie. Il apporte sous une forme appropriée, des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux et la plupart des vitamines nécessaires au développement du bébé. De la naissance jusqu' à l'âge de 6 mois, le lait maternel suffit largement pour nourrir l'enfant. Le lait maternel ne nécessite aucune préparation et il est sain. La composition du lait maternel évolue avec le temps, en fonction de l'évolution des besoins de l?enfant. A partir de 6 mois, le lait maternel ne suffit plus à couvrir les besoins de l?enfant. Contrairement à l?allaitement au sein, l?allaitement au biberon n?est pas à la portée de toutes les couches sociales. Le biberon n?est pas recommandé par l?OMS2 (1994) parce que des conditions d?hygicne inadéquates au cours de son utilisation font courir à l?enfant un risque de contamination par des agents pathogènes. De plus, les préparations artificielles pour bébé (qui nécessitent souvent de l?eau) et les autres laits n?ont pas la même valeur nutritionnelle que le lait maternel pour les enfants de moins de 6 mois. Pour ces raisons, l?alimentation au biberon accroît les risques de maladies infectieuses et de malnutrition chez les enfants. L?Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que, de la naissance jusqu?à l?lge de 6 mois environ, tous les enfants soient exclusivement allaités au sein. Cette recommandation est loin d?être suivie par les femmes guinéennes car les résultats de l?EDS1999 rév~lent que l?introduction des liquides tels que l?eau, l?eau sucrée, les jus, ainsi que celle de préparations artificielles pour bébé et d?aliments solides intervient tôt. Il en ressort en effet seulement 12% des enfants de moins 6 mois sont exclusivement allaités au sein et 31% des enfants de moins de 6 mois reçoivent déjà des liquides et aliments solides de complément 2 Organisation Mondiale de la Santé, 47è Assemblée Mondiale de la Santé (AMS 47.5), 9 mai 1994. autres que l?eau. Cette pratique a un effet négatif sur l?état nutritionnel des enfants, cela pour des raisons suivantes :

II-1-4-b- / 14T11DP OWEDTe

II-1-4-c- Caractéristiques démographiques de la mère et de l'enfant

Ces mères adolescentes qui ont contracté la grossesse par le mariage précoce, par un accident ou par une volonté manifeste, n?ont pas de moyens voire la capacité nécessaire pour s?occuper et subvenir aux besoins nutritionnels de leurs enfants. Ceci les expose particulièrement au risque de la synergie infection-malnutrition. II-1-4-c-2 : / I BsIxIBItBlNGTIBIIBlNIULIt Les pratiques discriminatoires envers les petites filles sont documentées notamment dans le sous-continent indien. Elles touchent aussi bien le domaine alimentaire que le domaine sanitaire. Dans certains pays de l?Asie du Sud comme le Bangladesh, on accorde une préférence aux enfants de sexe masculin pour l?allaitement et les soins (Venkatacharya, 1986 cité par Rakotondrabe, 2004). Si des discriminations sexuelles en matière de nutrition existent également en Afrique subsaharienne, elles sont cependant faibles en milieu urbain en général. C?est ce qui se confirme dans l?étude de Banza-Nsunzu (2004) à yaoundé. Le fait d?observer une surmortalité féminine entre 1 mois et 5 ans à Bamako (Fargues 1988 ; Mbacké & LeGrand 1992 cités par Desgrees, 1996) laisserait penser à un état nutritionnel différentiel selon le sexe, influencée probablement par une forme de discrimination entre garçons et filles. Toutefois, cette relation a été rarement statistiquement vérifiée (différence non significative). Les différences porteraient plutôt sur l?accqs aux services payants et la perception sociale des enfants. L?attention des parents tourne plus vers les garçons qui seront plus tard les premiers responsables de la sécurité du bien-être familial et les garants des vieux jours des parents, contrairement aux filles qui, à l?Lge adulte, ne contribuent généralement au revenu du ménage que faiblement (Caldwell 1988, cité par Rakotondrabe, 2004). L?kge de l?enfant est susceptible d?expliquer les variations de la malnutrition par le fait qu?à moins de six mois, les enfants bénéficient de la protection des anticorps de leur mqre. Souvent, ils ne sont pas encore en contact avec les agressions extérieurs car sont nourris au lait maternel. Mais au-delà de 6 mois, le sevrage les expose aux agents pathogènes et favorise l?exposition à la malnutrition. En Afrique il existe une relation négative entre l?kge des enfants et leur malnutrition. Au Gabon par exemple, un grand nombre de décès surviennent entre 1 et 3 ans des suites de rougeole et de malnutrition, qui frappent rapidement après le sevrage de l?enfant (Bakenda, 2004). c-3 : Le rang de naissance Les grossesses précoces peuvent entraîner une carence ou une déficience physiologique de la mère et par conséquent une insuffisance pondérale à la naissance difficile à récupérer ou une prématurité des enfants qui est une des principales causes de la malnutrition (Akoto et Hill, 1988 ; UNICEF, 1986). Par ailleurs, le rang de naissance est une variable discriminante en matière de morbidité et de mortalité des enfants en Afrique (Rakotondrabe, 1996 ; Sene, 2004). En effet, le manque d?expérience des mgres adolescentes et le phénomqne des mariages précoces qui touche la plus grande partie des adolescentes en Afrique subsaharienne font que les enfants de moins de cinq ans de rang un sont exposés au risque de maladies infectieuses, qui affectent à leur tour l?état nutritionnel de ces enfants. Contrairement aux premiers nés, les enfants de rang élevé bénéficient généralement de soins de moindre qualité, l?attention accordée par la mqre diminuant considérablement au fur et à mesure que le rang de l?enfant augmente. Cette diminution provient du surcroît de la charge occasionnée par une famille relativement nombreuse (Masuy Stroobant, 1986 citée par Rakotondrabe, 2004). Un nombre d?enfants élevé provoque une compétition entre fr4res et soeurs qui se manifeste non seulement sur le temps disponible à la mqre pour s?occuper de chacun de ses enfants, mais également sur la qualité des aliments attribués à chacun d?eux, surtout dans les familles où il n?y a pas suffisamment de ressources économiques. On pourrait ainsi observer une carence nutritionnelle chez les enfants derniers-nés (Rakotondrabe, 2004). II-1-4-d- Interaction entre malnutrition et infectionUne étude de la FAO (2000) montre que chez un sujet soufrant de la malnutrition, certains mécanismes de défense naturelle de l?organisme sont altérés et ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, un enfant soufrant de la malnutrition protéique a une réaction immunitaire défectueuse lorsqu?on lui inocule le vaccin contre la fiqvre jaune. Cette étude constate que les enfants souffrant de la malnutrition sont moins aptes à se défendre contre les infections. L?infection affecte de différentes façons l?état nutritionnel des enfants. La plus importante est sans doute l?infection bactérienne et les autres infections qui entraînent une perte accrue en azote de l?organisme (Latham, 2001). L?effet de la diarrhée sur la malnutrition a été particulièrement étudié par certains auteurs (Garenne et al,, 2000 ; Banza-Nsunzu, 2004). En effet, il ressort dans l?étude de Banza-Nsunzu qu?à Yaoundé, le risque diarrhéique est presque deux fois plus élevé chez les enfants malnutris que chez ceux qui ne présentent aucun indice de carence nutritionnelle ; la part du risque attribuable à la malnutrition est de 47%. La diarrhée peut avoir une issue fatale, car elle entraîne habituellement une déshydratation sévère. On peut considérer la diarrhée et la déshydratation qui peut l?accompagner comme une forme de malnutrition. D?autres études soutiennent que certaines maladies comme la rougeole et le paludisme ont des impacts négatifs sur la croissance et le développement des enfants. Selon l?UNICEF (1998), le tiers des cas de malnutrition est dE au paludisme dans les régions d?Afrique. La rougeole provoque l?irritation prononcée du tube intestinal susceptible d?affecter le processus de digestion et d?absorption. La diarrhée se présente souvent comme une complication de la rougeole renforçant ainsi le cercle vicieux malnutrition-infections, notamment chez les enfants dans les pays en développement ( Ngo Nsoa, 2001).. II-1-4-e- / DITIIKANKIE1101111QLe rôle de la vaccination est de lutter non seulement contre les maladies à travers la stimulation de la production des anticorps mais aussi de protéger l?enfant, si possible contre l?infection en augmentant ses capacités de défense préventive contre les germes (HAROUNA, 1998). Le nombre et la dose des vaccins combinés aux facteurs de prévention tels que le suivi régulier de la grossesse, l?accouchement dans des centres de santé et des visites post-natales permettent de maîtriser, sinon de diminuer, l?importance de la part de la malnutrition chez les enfants (UNICEF, 1998). Grenier et Gold (1986) soulignent qu?à la naissance, le taux d?anticorps de l?enfant est égal à celui de la mère. Cependant, l?étude de Letonturier (1996) a montré que l?effet protecteur de l?allaitement maternel diminue rapidement à partir du quatri4me mois de la naissance. L?organisme de l?enfant doit sécréter lui-même ses anticorps pour assurer son immunité (Letonturier, 1996). Pour assurer ce processus au niveau de l?enfant, l?OMS recommande de lui administrer les vaccins nécessaires à sa protection contre les principales maladies qui sévissent dans le milieu environnant. II-2 : HYPOTHESES ET CADRE COCEPTUEL Rappelons que cette étude vise à :

L?atteinte de ces objectifs s?effectuera par le test des hypoth~ses ci-après : II-2-1 : Hypothèses Hypothèse principale Pour atteindre les objectifs, nous supposons que la malnutrition des enfants est déterminée par les comportements des mères en matière de nutrition et de soins et par les caractéristiques démographiques des mères et celles des enfants eux-mêmes subissant l?effet des facteurs socioéconomiques, socio-culturels et environnementaux. Hypothèses secondaires De l?hypoth~se principale découlent les hypoth~ses secondaires suivantes : H1 : Parmi les facteurs les facteurs socio-économiques, le niveau de vie des ménages est la variable qui influence beaucoup plus sur la malnutrition des enfants. H2 : La région naturelle discrimine fortement les enfants en matière de nutrition. H3: L?appartenance ethnique influence sur la malnutrition des enfants. II-2-2 : Le cadre conceptuelUn cadre conceptuel est une représentation graphique qui résume une série de propositions concernant les déterminants d?un phénom~ne donné et leurs mécanismes causaux (Palloni, 1987). Dans une perspective de la recherche d?explication de la santé des enfants, un cadre conceptuel a été proposé par Mosley et Chen (1984). Bien d?autres, cadres conceptuels ont été élaborés, parmi lesquels on peut citer ceux de Meegama (1980), d?Akoto (1985) Le cadre de Mosley et Chen est le plus connu. Leur modèle repose sur un postulat de base : « La survie de l'enfant est essentiellement déterminée par les ressources sociales et économiques de la famille » (Mosley et Chen, 1984 ; Akoto, 1985). Leur modèle revêt un intérêt à plusieurs titres. D?abord, ils distinguent les déterminants socio-économiques seulement et les déterminants proches, ces derniers jouant de rôle intermédiaire de l?influence des premiers sur la survie des enfants, cette distinction n?étant pas évidente dans les autres études. Ensuite, leur schéma intègre à la fois l?approche bio-médicale et l?approche sociale dans l?explication de l?impact des facteurs économiques sur la santé des enfants, en mettant en exergue le rôle de la synergie malnutrition/infection. La croissance des enfants est ainsi considérée comme une des variables à expliquer, la situation des enfants décédés étant assignée dans la catégorie de malnutrition extrême. De plus, la synergie sociale nous semble être à la base de l?explication de ce phénomqne sur la santé des enfants : Ce cadre peut donc nous servir de base pour établir un cadre propice à la recherche des facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants. Cadre conceptuel

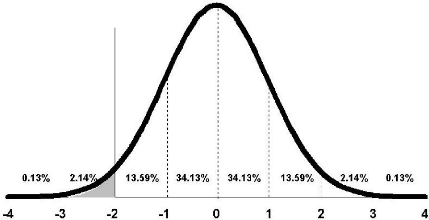

Facteurs Comportements des mères en Etat nutritionnel des enfants Facteurs Caractéristiques démographiques Facteurs Cadre conceptuel construit à partir de celui de Mosley et Chen (1984) Les comportements des mqres en mati4re d?alimentation et de soins et les caractéristiques démographiques des enfants et des mères médiatisent les effets des facteurs socio-économiques, environnementaux et culturels sur la malnutrition des enfants. II-2-3 : Définition des concepts de base Etat Nutritionnel des enfants L?état nutritionnel des enfants résulte, à la fois, de l?histoire nutritionnelle (ancienne et récente) de l?enfant et des maladies ou infections qu?il a pu avoir. Par ailleurs, l?état nutritionnel influe, à son tour, sur la probabilité qu?un enfant de contracter des maladies : un enfant atteint de malnutrition aiguë est en situation de faiblesse physique qui favorise les infections. L?état nutritionnel est évalué au moyen de trois indices anthropométriques. A suivant la taille par rapport à l?1ge (taille-pour-âge), le poids par rapport à la taille (poids-pourtaille) et le poids par rapport à l?Lge (poids-pour-âge). Malnutrition D?apr4s le Dictionnaire universel (1988), la malnutrition est le déséquilibre entre les constituants de la ration alimentaire (protéines, glucides, eau, sels minéraux et vitamines). Selon la FAO (1992), la malnutrition est un déséquilibre nutritionnel. Ce déséquilibre peut être un excès ou un déficit des éléments nutritifs. Selon l?UNICEF (1998), la malnutrition est le fruit de l?association d?une alimentation inadéquate (en qualité et en quantité) et des infections. Chez les jeunes enfants, elle entraîne des troubles de croissance. Les enfants malnutris sont plus petits et plus légers (par rapport à leurs poids et à leurs tailles attendus) que les enfants de leur âge bien nourris. Le concept de malnutrition prête à confusion et de la multiplicité des définitions qu?on lui donne. Dans le cadre de notre étude, la malnutrition est due au déficit nutritionnel. Indices de l'état nutritionnel des enfants Quelque soit l?indice considéré, la malnutrition est défini comme un déficit nutritionnel. Ce déficit est évalué par rapport aux normes internationales en la matière. Ainsi, l?OMS recommande que l?état nutritionnel des enfants enquêtés soit comparé à celui de la population de référence internationale3. Dans une population en bonne santé et bien nourrie, on s?attend à ce que seulement 2,3% des enfants se situent à moins de deux écarts-type (malnutrition modérée), dont 0,1% à moins trois écarts-type (malnutrition sévère), en dessous de la médiane pour chacun des trois indices de nutrition. Indice taille-pour-âge L?indice taille-pour-âge permet de mesurer la malnutrition chronique qui se traduit par une taille trop petite pour un âge donné (retard de croissance). Autrement dit, cet indice est une mesure des effets à long terme. Il ne varie que très peu en fonction de la saison de la 3 La référence a été établie par NCHS/CDC/WHO à partir de l?observation d?enfants américains de moins de cinq ans en bonne santé. Cette référence internationale est applicable pour tous les enfants de cet âge dans la mesure oil, quel que soit le groupe de population, ils suivent un modèle de croissance similaire. Les données de la population de référence internationale ont été normalisées pour suivre une distribution normale et la moyenne sont identiques. Pour les différents indices étudiés, la comparaison de la situation lors d?une enquête donnée avec le standard international est effectuée en mesurant la proportion d?enfants observés qui se situent à moins de deux et à moins de trois écarts-types en dessous de la médiane de la population de référence. collecte des données. En effet, un enfant qui a reçu une alimentation inadéquate et/ou a été malade pendant une longue période ou encore de façon répétée peut accuser un retard de croissance staturale. Cependant, son poids peut rester en correspondance avec sa taille réelle, donnant ainsi un indice poids-pour-taille normal. La malnutrition chronique n?est pas toujours visible dans une population car un enfant de trois ans présentant cette forme de malnutrition peut ressembler à un enfant de deux ans bien nourri. Les enfants pour lesquels la taille-pourâge se situe à moins de deux écarts-type en dessous de la médiane taille-pour-âge de la population de référence sont considérés comme petits pour leur âge et donc atteints de retard de croissance ; ceux pour lesquels la taille-pour-âge se situe à moins de trois écarts-type en dessous de la médiane taille-pour-âge de la population de référence sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère. Indice poids-pour-taille La malnutrition aiguë (émaciation) est un déficit nutritionnel en calories et/ou en protéines, conséquence d?une alimentation insuffisante durant la période ayant précédée l?enquête ou une perte de poids consécutive à une maladie. Elle permet de mesurer la situation nutritionnelle actuelle des enfants, mais cet indice est fortement influencé par la saison de collecte pendant laquelle s?est effectuée l?enquête. Les enfants dont le poids-pour-taille se situe à moins de deux écarts-type en dessous de la médiane poids-pour-taille de la population de référence sont considérés comme souffrant d?émaciation, ceux se situant à moins trois écarts-type souffrant d?émaciation sév~re. L?indice poids-pour-taille reflète, en effet, la situation nutritionnelle actuelle (au moment de l?enquête). Cette forme de malnutrition est la conséquence d?une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé l?observation ou peut-être le résultat de maladies provoquant une perte de poids (diarrhée sévère, par exemple) : un enfant souffrant de cette forme de malnutrition est maigre ou émacié. L?indice poids-pour-taille refl~te donc une situation actuelle qui n?est pas nécessairement une situation de longue durée. Cette forme de malnutrition aiguë peut être influencée par la saison pendant laquelle s?est effectuée la collecte des données, étant donné que la plupart des facteurs susceptibles de causer un déséquilibre entre le poids et la taille de l?enfant (épidémie, sécheresse, période de soudure, etc.) sont très sensibles à la saison. Indice poids-pour-âge Le troisième indice, poids-pour-âge, est la combinaison des deux indices ci-dessus taille-pour-âge et poids-pour-taille. Il mesure l?insuffisance pondérale chez l?enfant. Les enfants dont le poids-pour-âge se situe à moins de deux écarts-type en dessous de la médiane poids-pour-lge de la population de référence sont considérés comme souffrant d?insuffisance pondérale, ceux se situant à moins de trois écarts-type souffrent d?insuffisance pondérale sévère. Facteurs socio-économiques Ils sont perçus comme l?ensemble des acquis matériels, financiers, niveau de vie et intellectuels susceptibles de conférer à un ménage un certain bien-être ou d?en disposer. En outre, ces facteurs couvrent la satisfaction des besoins essentiels du ménage. De ce fait, ils déterminent la capacité des ménages à mobiliser les ressources en vue d?assurer un meilleur état nutritionnel des enfants. Facteurs environnementaux Selon le dictionnaire Le Robert (2003), l?environnement est l?ensemble des éléments qui conditionnent le cadre de vie d?un individu. Le concept environnement a plusieurs dimensions, les plus utilisées sont socioéconomique et culturelle. Facteurs culturels Ce sont des normes, des croyances et des valeurs véhiculées au sein d?un groupe d?individus donnés. Nous les appréhendons à partir de l?ethnie, du milieu de socialisation et de la religion. Caractéristiques démographiques Il s?agit des caractéristiques liées à la mère et à l?enfant, qui sont susceptibles d?affecter l?état nutritionnel de ce dernier. Nous avons ainsi retenu : l?~ge de la mqre, l?kge de l?enfant, le sexe de celui-ci et son rang de naissance. Les comportements de la mère Le comportement de la mère désigne ses condites face à l?alimentation et aux soins des enfants. Il est appréhendé à partir de la vaccination, le mode d?allaitement et l?~ge au sevrage de l?enfant. II-2-4: Construction du mod~le d?analyse :a- Variables et Indicateurs Nous présentons dans la suite les indicateurs et variables utilisés pour rendre compte des différents concepts précédemment définis. * Variable dépendante La variable dépendante de l?étude est la malnutrition des enfants. Elle permet de rendre compte de la croissance de l?enfant. Il résulte, d?une part, de la qualité et de la quantité de l?alimentation reçue par l?enfant dans le passé et, d?autre part, des maladies qu?il a pu contracter au cours de sa vie (Rakotondrabe, 2004). A partir des mesures anthropométriques recueillies au cours de l?enquête, on pourra évaluer l?état nutritionnel de l?enfant concerner. * Variables indépendantes