Troisième partie

L'agriculture périurbaine au risque de la ville ? Le cas

de Diamniadio (Dakar, Sénégal)

Conflits et mutations d'une agriculture sous tutelle

urbaine

La confirmation a été apportée que les

relations entre urbanisation et agriculture ne relèvent pas

d'une coupure simple entre « citadins » et « ruraux

», et entre « ville » et

« campagne ». Cette analyse, trop

réductrice, ne rendrait pas compte de

l'hétérogénéité des intérêts,

et de la capacité des acteurs à jouer sur

différents plans. Le territoire d'étude est

révélateur de césures qui apparaissent lorsque l'on

tente de le décrire. Celles-ci sont dynamiques et autant

révélatrices de contradictions qui se régulent

entre entreprises, collectivités locales, pouvoirs coutumiers et

agriculteurs, grâce à de nouvelles règles du jeu

qui ont pour arrière plan la marchandisation des

ressources. Car même si elle se mondialise et

se libéralise, l'économie ne peut

être indifférente aux ancrages locaux et doit

forcément s'appuyer sur eux pour s'implanter. La problématique de

l'eau, la pression foncière et la quête d'un emploi seront les

entrées d'une grille d'analyse révélatrice de

compétitions et de coopérations entre acteurs d'un même

endroit et nouveaux venus, tout en étant porteuse d'une nouvelle

urbanité.

1 Accès à l'eau : une

compétition exacerbée face à un épuisement de la

ressource

L'un des champs majeurs de confrontation entre l'urbanisation

et son environnement rural est celui de l'usage de l'eau. L'agriculture

irriguée consomme la majeure partie de l'eau disponible, grâce

à des forages profonds dans la nappe souterraine, mais la croissance de

la population dakaroise s'accompagne également d'une augmentation de la

demande par tête. La nappe phréatique est donc

surexploitée alors même que la région a connu des

années de sécheresse successives. Dans les communes de

Diamniadio et Sébikhotane, « tout le monde » veut faire du

maraîchage et planter des manguiers, mais la baisse de la nappe exclut

les petits exploitants dont les puits sont asséchés. Ceux

qui n'abandonnent pas leur exploitation recourent à des quotas d'eau

auprès de la Sénégalaise Des Eaux (SDE), car c'est

désormais le

système marchand qui joue le rôle d'arbitre entre

usages concurrents de la ressource.

A) Des problèmes de compétition pour une

ressource de plus en plus rare

La succession d'années sèches que le pays a

connu au cours de la période écoulée a

entraîné un abaissement progressif de la nappe

phréatique. Cet abaissement est lié non seulement à

la faible recharge, mais aussi à la surexploitation des nappes qui

subissent des prélèvements intensifs pour satisfaire la

forte demande en eau de la ville de Dakar. Actuellement, les

prélèvements effectués dépassent la capacité

de la nappe du paléocène de Sébikotane. En effet, celle-ci

s'est abaissée de 15 mètres depuis la fin des années 70.

Une telle situation entraîne des risques importants de tarissement. La

Sénégalaise des eaux dispose de

5 forages dans la commune et d'un équipement de

pressurisation qui prend part dans l'approvisionnement de la ville de Dakar

et contribuent à l'assèchement de la ressource.

S'agissant des techniques d'exhaure et d'irrigation, il faut

noter que l'exploitation des puis traditionnels n'est plus possible sur la

commune de Sébikhotane, suite à l'abaissement de

la nappe phréatique ces dernières années.

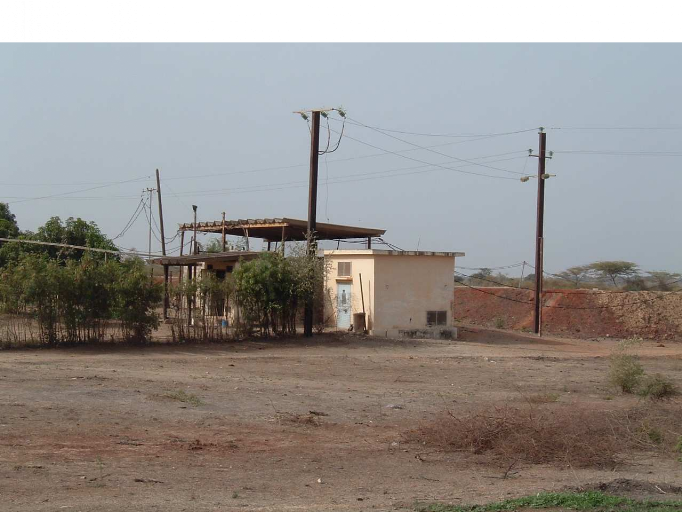

Photo 11-Forage privé d'une entreprise

agricole Photo 12-Un puit traditionnel rendu

inutilisable par la course à la profondeur : le

propriétaire de la parcelle a abandonné

l'arboriculture par manque d'eau.

Celle-ci est attribuée aux 10 forages, dont 5

privés qui permettent une exhaure de l'eau

en profondeur et rendent inutiles les puits traditionnels. Au

niveau de l'arboriculture, la zone était très productive

auparavant avec les mangues, les papayes, les mandarines, les

pamplemousses. Mais la baisse de la nappe phréatique durant ces deux

dernières décennies à causé la perte de plus des

2/3 des manguiers et 3 /4 des mandariniers, surtout chez les petits

producteurs. Le lac de barrage de Séby-Ponty constitue une

réserve d'eau intéressante pour les

exploitations familiales alentours, mais le manque de pompes rend

l'irrigation difficile.

Photo13-Départ pour la borne

fontaine

payante le long de la N1: des quartiers de

Diamniadio ne sont pas encore équipés

Photo 14-Une retenue colinéaire peu

mise

en valeur. Le manque de pompe a été

invoqué par les enquêtés

|