Le conseil de sécurité et les questions

africaines de 1990 à nos jours

NOURDINE MED MOEVA

B.P: 1826 MORONI - COMORES

UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES

- MEKNES

(MAROC)

Travail effectué sous l'encadrement de Monsieur le

professeur Younes BERRADA.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2003/2004

Liste des Abréviations

Res.............................

Résolution

Pel.............................. Personnel

Civ...................... ....... Civile

P................................. Page

VOL........................... Volume

U.N.I.S.A..................... Initiative

Spéciale du Système des Nations Unies pour

le développent de l'Afrique

P.U.F............. ............. Presse Universitaire

Française O.U.A..........................

Organisations de l'Unité Africaine

U.A..................... ...... Union Africaine

E.C.O.M.O.G................ Ecowas Monitoring

Group (Groupe d'Observateurs Militaire de

la CEDEAO)

C.E.D.E.A.O................. Communauté

Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest

A.P.D.......................... Aide Publique

au Développement

B.E.R.D....................... Banque

Européenne pour la Reconstruction et le Développement

B.M........................... Banque

Mondiale

C.N.U.C.E.D ... ............ Conférence

des Nations Unies pour le Commerce et le

Développement

S.D.N.......................... Société des

Nations O.M.P......................... Opérations de

Maintien de la Paix O.N.U.................. .......

Organisation des Nations Unies

N.E.P.A.D..................... Nouveau

Partenariat pour la Paix et le développement de l'Afrique

F.U.N.U....................... Force d'Urgence

des Nations Unies F.P.I............................ Front

Populaire Ivoirien P.D.C.I........................ Parti

Démocratique de Côte d'Ivoire

P.I.T........................... Parti Ivoirien des

Travailleurs

R.D.R ......................... Rassemblement

Des Républicains

M.P.C.I ....................... Mouvement

Patriotique de la Côte d'Ivoire

M.P.I.G.O.................... Mouvement Populaire Ivoirien

du Grand Ouest C.E.I...........................

Communauté des Etats Indépendants

O.T.A.N...................... Organisation du Traité de

l'Atlantique Nord C.A.E.M...................... Conseil

d'Aide Economique Mutuelle U.N.I.T.A.....................

Union Nationale pour l'Indépendance Totale en

Angola

O.N.U.C.I......................

Opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire

M.P.L.A ...................... Mouvement

Populaire de Libération de l'Angola

G.A.T.T.......................

Général Agrément on Tarif and Traid. (Accord

Général sur les

Tarifs Douanières et le Commerce.)

O.M.C........................ Organisation Mondiale du

Commerce P.A.M......................... Programme

Alimentaire Mondial

TABLE DES MATIERES :

INTRODUCTION GENERALE..................................

4

CHAPITRE PRELIMINAIRE : CADRE CONCEPTUEL DU SUJET......... 9

Section I : L'OSSATURE DU SYSTEME

ONUSIEN......................... 11

Section II : LE CONTENU DU MAINTIEN DE LA

PAIX..................... 16

CHAPITRE I : CHAMP D'ACTION DU CONSEIL DE

SECURITE

|

EN

AFRIQUE..................................................

|

23

|

|

Section I :

|

CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX EN

AFRIQUE.............

|

25

|

|

A :

|

Particularités des conflits africains dans les

années 90..

|

26

|

|

B :

|

Le conseil de sécurité face aux conflits

africains........

|

30

|

Section II : LES COROLLAIRES DU MAINTIEN DE LA

PAIX EN AFRIQUE 34

|

A :

|

Le cadre sécuritaire et le plan

humanitaire................

|

35

|

|

B :

|

Le développement socioéconomique dans les pays

|

|

|

victimes des

conflits..........................................

|

39

|

CHAPITRE II:LE CONSEIL DE SECURITE ENTRE SAISINE ET

AUTO-SAISINE

DES QUESTIONS AFRICAINES...............................

44

Section I : CONTEXTE ET SCENARIO GENERAL DES

CONFLITS

|

AFRICAINS.....................................................

|

45

|

|

A :

|

Dilemme du conseil et issue des conflits

................

|

49

|

|

B :

|

Le conseil et le système complémentaire

...............

|

54

|

Section II: LES MISSIONS ONUSIENNES EN

AFRIQUE.................. 60

|

A :

|

Les missions dans le cadre du maintien de la

paix......

|

63

|

|

B :

|

Le développement africain dans la

déclaration du

|

|

millénaire, vu du Conseil de

sécurité..................... 79

CONCLUSION...................................................................

87

BIBLIOGRAPHIE

...................................................................

90

WEBOGRAPHIE......................................................................

93

LOGICIELS

REFERENTIELS...............................................................

94

(Lors de la mise en forme de ce texte pour la publication, la

pagination n'a pas été respecté : Veuillez faire attention

aux revois vers d'autres pages.)

Introduction générale

Selon la grille de lecture de l'analyse systémique, «

l'Afrique pourrait être considérée

comme un sous système du système

international»1; or depuis la fin des années

80, la communauté internationale a vu naître et s'enliser sur

cette partie du monde, un éventail de problèmes dont leur

vaste majorité tournent autour des conflits armés.

Cependant, l'importance de ces problèmes africains à partir

des années 90, ne se résume pas à

l'existence des conflits seulement, car bien avant

l'Afrique a connu un bon nombre de conflits.

En effet, dans les années post 1990, à l'instar

du conflit congolais des années 60 et du conflit angolais des

années 70 et 80,2 l'Afrique n'était pas

épargnée de ce fléau. Mais contrairement aux

conflits africains contemporains, la majeur partie de ces derniers

étaient

des conflits qui mettaient en opposition deux sinon plusieurs

Etats. Cependant, tout au long

des années 80 qui ont d'ailleurs été

qualifiées de décennie perdue pour le développement de

l'Afrique, la situation s'est aggravée. C'est ce qui a conduit au

relance du dialogue et des négociations entre pays

développés et ces pays en développement au milieu de ces

années. D'autant plus que les formidables changements qui se sont

produits dans le monde à la fin de

ces années 80, ont obligé à

réévaluer la coopération et le traitement

multilatéral des problèmes3. Ceci dit, certes, la fin

de ces années est marquée essentiellement sur le plan de

la politique internationale par la recomposition du

système international suite à la fin de la guerre froide, mais

plus consistants sont les répercutions qu'a eu ces

événements sur les Etats africains.

Dés lors longtemps convoités par les deux

superpuissances, la fin de la guerre froide a laissé

déboussolés nombre d'Etats africains4, qui

jusqu'à là n'existaient sur la scène internationale,

que sous le parrainage respectif de l'un de ces derniers sinon par la voie du

mouvement de non-alignement qui de nos jours n'a qu'un intérêt

purement historique5.

C'est dans ce contexte que dés le début

des années 90, l'on se trouve partout à quelques variantes

près, dans une situation où l'Etat africain est désormais

dans l'incapacité d'effectuer les arbitrages nécessaires et de

définir les compromis sociaux indispensables non seulement à tout

passage à l'économie de marché, mais aussi à la

production même de l'ordre public6. De cela s'ajoute le

fait que comme l'a souligné KODJO EDEMEDEM, et qui

1 Zartman, Africa as a subordinate state system in

international relation, in international organization, 1967, p 545-564.

2 Voir aussi à ce propos: GRESH ALAIN,

l'Afrique australe, une "sphère de conflits", Le monde diplomatique,

Février 1988

3 CNUCED, Au service de la croissance et du

développement, 30 ans et au-delà (1964-1994), P 6,

UNCTAD/EDM/ERCP/8, Nations Unies 1994

4 Dans ces plans de développement

économique et social pour 1986-1990 et jusqu'à l'an 2000,

l'union soviétique avait

ouvertement notifié une vaste programme prometteur pour

l'Afrique ainsi que l'ensemble des pays en développements.

5 Igor Oussatchev, Du décret sur la paix, Vers

un monde sans guerres et sans armes, P 43 et 44, Editions de l'agence de presse

Novosti, Moscou 1987.

6Voir Achile Mbmbe, Déconfiture de l'Etat et

risques de la "transition démocratique", Le Monde diplomatique, mai

1993. Voir aussi du même auteur, Afrique indocile, Karthala, Paris

1988.

justifie aisément ce cas présent, « le

continent africain, après deux décennies d'indépendance,

et malgré les différentes stratégies de

développement élaborées pour la décennie qui

vient de s'achever, n'a pas encore réussi son décollage

économique et industriel malgré les progrès

accomplis, il demeure par excellence le continent du sous-

développement» 7.

C'est dans ce sens aussi qu'une étude intitulée

Ecology and Politics: Environmental

stress and security in Africa, a établie que

«l'appauvrissement des ressources naturelles est étroitement

lié à l'insécurité des personnes, des groupes ou

des Etats8». A partir de là, on peut se poser la

question suivante: Quelle est la part de la communauté internationale

face à

cet amer constat en Afrique ? . Autrement dit, sur le plan

institutionnel international, quel est

le rôle de l'organisation des Nations Unies face

cela ? . Cependant, la réponse ne fut pas longue à

attendre car l'organisation des Nations Unies lança «le nouvel

ordre du jour pour le développement de l'Afrique», tout au

début des années 19909. Ceci dit, comme l'a

souligné Bertrand Schneider, «La communauté

internationale tout entière est concernée par le

progrès de l'Afrique car le monde a besoin de l'Afrique comme

l'Afrique a besoin du monde10».

Ainsi, pour donner suite à cette initiative, un

plan d'Action révisé à l'échelon du

système des Nations Unies pour le redressement économique de

l'Afrique a été adopté par

les Nations Unies en 1994. Ceci comportait des mesures

adéquates en vue de coordonner les programmes d'activité, et

d'éviter les chevauchements en créant les synergies souhaitables

pour ce continent. Par la suite, ce plan d'action a été

remplacé en 1996 par l'Initiative Spéciale des Nations

Unies pour l'Afrique11. Bien plus, et parallèlement

à cela on retrouve d'autres initiatives tel le Nouveau Partenariat

pour la Paix et le développement (NEPAD)12, dont

l'accent est mis sur le concept de la «bonne gouvernance»

pour les pays africains13.

Cependant, toutes ces initiatives qui sont mises en oeuvre selon

des rythmes et dans

des conditions très variables selon les pays ou

groupes de pays et selon les programmes considérés, ont

toujours fait l'objet d'efforts importants de la part du système des

Nations Unies en vue d'en assurer une coordination satisfaisante. D'autant plus

qu'au niveau global

et faisant suite à la résolution 1998/46 du Conseil

Economique et Social, la première réunion

annuelle de coordination régionale du système des

Nations Unies en Afrique qui s'est tenue

à Nairobi en mars 1999 sous la Présidence

de la Secrétaire générale adjointe des Nations

Unies14, a décidé que l'Initiative

spéciale des Nations Unies en Afrique constituait un cadre

7KODJO EDEMEDEM (Ancien secrétaire

général de l'O.U.A), Le retard de l'Afrique peut être

rattrapé, Le Monde diplomatique, Février 1980.

8ROBERT-ALIROBERT-ALI BRAC DE LA PERRIÈRE,

(oeuvre(s): COLLECTIF), Scandinavian Instituta of African Studios,

1989.

9 Adopté par l'Assemblée

générale le 18 décembre 1991 : Voir à ce propos :

Documents officiels de l'Assemblée générale,

47éme

session, Supplément n 6 (A/47/6/Rev.1), vol. I, programme

45, Distr. GENERALE A/RES/49/142 le 01 février 1995. de même que

le Rapport de B.B Ghali, Pour la paix et le développement, DPI/1537,

Nations Unies, octobre 1994 :

www.un.org

10Bertrand Schneider, l'Afrique face à ses

priorités, P 10, économica, 1987.

11U.N.S.I.A

12Le texte du NEPAD est publié dans son

intégralité sur le site Web :

http://www.gov.za/issues/nepad.htm>.

13Voir à ce propos: Ecofinance N ° 37,

novembre 2003 : ou aussi l'Extrait de la transcription de la conférence

de presse du secrétaire d'État adjoint (Américain M.

Kansteiner) aux affaires africaines :

http://usinfo.state.gov/francais

, 19 septembre 2002

14 Document Coordination and Collaboration among UN

agencies at the regional and subregional levels in Africa

adéquat pour la coordination des activités du

système des Nations Unies en Afrique et qu'il convenait de simplifier

les procédures de coordination actuelles. De même lors de sa

session

en date de juillet 1999 (Genève), le conseil a

procédé à l'examen des suites données aux

recommandations contenues dans le Rapport du Secrétaire

général des Nations Unies sur

«les causes des conflits et la promotion d'une

paix et d'un développement durable en

Afrique15». A cet égard l'importance

accordée à la question de la coordination a

été particulièrement soulignée puisque le

rapport qui a été discuté comportait ces deux

initiatives qu'on vient de mentionner concernant l'Afrique"16.

Par conséquent force est de reconnaître

qu'à l'époque contemporaine il n'y a guère de

problème qui n'ait pas d'une façon ou d'une autre une dimension

internationale. Cependant, il est apparu que dans ce «continent soumis

à de multiples menaces [...], seule la paix interne et externe peuvent

permettre d'affronter le redoutable défi que constitue [...],

l'épanouissement des populations chaque jour plus nombreux et le retard

qui s'accroît par rapport au reste du monde 17».

Mais la paix en Afrique en particulier depuis les années 90,

est devenu un problème assez épineux et ceux

à cause du caractère interne que revêt la

majorité des conflits sur ce continent.

Ceci dit l'abandon du continent de la moindre valeur

stratégique après la fin de la guerre froide a

coûté très cher en vies humaines africaines et en

«sécurité globale», car s'il

est vrai que le terrorisme fleurit dans le chaos plus encore que

sur la pauvreté, les conflits africains dits

déstructurés, n'échappent pas à ce constat. Parlant

d'elle mêmes, ces derniers

ont en effet coûté la vie à plus de 3

millions de civils au Congo-Kinshasa, à plus de 300 000 personnes au

Burundi, 200 000 en Sierra Leone, et autant au Liberia, sans

négliger la situation actuelle en Côte d'Ivoire, de la Casamance,

du Nord de l'Ouganda, de la Somalie,

ou aussi de la longue guerre civile en Angola qui comptabilise au

moins 500 000 morts,

n'en parlons plus du conflit qui perdure entre le nord et le sud

du Soudan où l'on parle à nos jours de pas moins de 2 millions de

morts18.

En tant qu'organe principal chargé du

maintien de la paix et de la sécurité

internationales, le conseil de sécurité des nations unie

ne peut s'y déroger. Cependant sa tâche parait un peu plus

délicat qu'auparavant et ceux pour deux raisons:

D'une part, face à ces conflits qui en grande partie

sont des conflits internes, le champ d'action du conseil de

sécurité tel qu'il est déterminé par la

charte, ne lui permet pas d'intervenir dans ces derniers tant qu'ils ne

présentent pas des signes expansionnistes sinon catastrophiques de

manière à menacer la paix et la sécurité

internationales.

D'autre par, il est apparut que même s'il intervient,

aussi efficace que soit son action, face aux catastrophes humanitaires qui sont

devenus monnaie courante dans ces conflits, le constat historique de nos jours,

nous renvoi à l'anecdote du médecin après la mort .

15 Rapport du S G de l'O.N.U, Causes des conflits en

Afrique, Section de la technologie de l'information du

Département de l'information Nations Unies 1998.

www.onu.fr : voir aussi : Basic Facts

About the United Nations, P 68, DPI/2155, United nations, April 2001.

16 Voir à ces propos : Coordination de

l'action du système des Nations Unies en Afrique, sur le site web des

Nations Unies :

www.unsia.org

17 Ibid. Bertrand Schneider, l'Afrique face à

ses priorités, P 11.

18 Stephen Smith, La seconde "pacification" de

l'Afrique, Le Monde 24juin 2003.

http://www.lemonde.fr

Toutefois, ceci n'est toujours pas aussi caduc qu'on pourrait le

croire car dans bien des

cas les résultats ont été assez

remarquables, comme nous le verrons un peu plus loin. Mais, étant

donné que le mandat du conseil de sécurité se limite

principalement au maintien de la paix et de la sécurité

internationales, notre travail ne peut que porter sur les conflits

armés africains qui pourraient d'une façon ou d'une

autre menacer la paix et la sécurité internationales.

Cependant, on ne peut prétendre ainsi, avoir fait le tour du sujet et

ceux aussi

pour deux raisons.

Primo, comme l'a fait remarquer Boutros. B Ghali : «

dans ce nouveau contexte international, la paix et la

sécurité implique bien d'avantage que des questions de

territoires

et d'armements, mais aussi des questions d'ordre

économique et sociale sont à prendre en compte à plus

fortes raisons19». De plus ce caractère

interne que revêt la majorité des conflits africains pose

le problème du fondement des interventions du conseil de

sécurité dans ce genre de conflits. D'où la

nécessité de déterminer de prime abord : Quel est

le fondement et l'étendue de la compétence du conseil de

sécurité dans ce cas précis des questions africaines

?. Autrement dit, c'est le problème du champ d'action du

conseil de sécurité en Afrique que nous allons essayer de

traiter dans un premier chapitre.

Secondo: continuant dans ce même ordre d'idées,

il est à prendre en considération la réalité de

ces conflits déstructurés et à reprendre d'une

façon récapitulative les actions sinon les réactions du

conseil de sécurité et les issues respectives de ces conflits.

C'est ainsi qu'une question s'impose portant sur la relation entre l'action

sinon la réaction du conseil de sécurité et l'issue d'un

conflit ? C'est ce qui ferra l'objet de notre deuxième chapitre sous

l'intitulé du conseil de sécurité entre saisine et

auto-saisine des questions africaines.

Ce faisant, cette approche laisse subsister quelques zones

d'ombres émanant des termes mêmes qui constituent

l'intitulé de ce travail; ce qui ne peut être compréhensif

que

par l'éclaircissement au préalable des ces

derniers. C'est pourquoi, il s'impose de nous poser

ces quelques questions: Que ce que le conseil de

sécurité ? Quelle est sa place sinon sa consistance au

sein du système onusien? En quoi est il concerné par les

questions africaines ? .

Cette première série de questions vise surtout par

leurs réponses, à nous permettre de dégager en premier

lieu l'importance sinon la consistance que porte tel ou tel problème

une

fois saisi par le conseil de

sécurité, mais aussi à mettre en avant le

rôle et la compétence de

cet organe au sein du système onusien, qui se

résume grosso modo au maintien de la paix et

à la sécurité internationales.

C'est de là que vient notre deuxième série

de questions qui s'articule autour de cette compétence du conseil de

sécurité et portant sur le sens du maintien de la paix ainsi que

son contenu tout particulièrement

en Afrique à partir de cette dernière

décennie. Aussi, convient-il d'introduire par un chapitre

préliminaire tendant à jeter la lumière sur le cadre

conceptuel lié au sujet.

19 Rapport de l'ex-secrétaire

général de l'O.N.U, Boutros.B. Ghali, pour la paix et le

développement DPI/1537, Nations Unies, septembre 1994.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

CADRE CONCEPTUEL DU SUJET

Guy Lagelée et Gilles Manceron écrivaient

qu'«il aura fallu les horreurs du nazisme

et des autres régimes fascistes et dictatoriaux dans

les années 1941-1945, pour que naisse la conviction que les droits de

l'homme doivent être sauvegardés sur le plan international

pour

que le monde ne soit pas menacé d'un nouveau

conflit»20. Toutefois, il convient de souligner

que la communauté internationale ou le système

international peut être appréhendé comme étant

l'ensemble des acteurs qui ont un certain rôle sur la scène

internationale21. Ce faisant, l'étude de ce système

nous indique que parmi ces acteurs qui sont d'ailleurs assez

diversifiés, l'organisation des Nations Unies occupe une place

incontournable due à son universalité mais surtout à

sa vocation globale qui l'ont érigé au rang de

«système des Nations Unies»22.

Mise sur pied en 1945 par la Conférence de San

Francisco à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l'Organisation

s'est fixée pour objectif de maintenir la paix et la

sécurité internationales, cultiver l'amitié entre les

nations, encourager le progrès social, favoriser

l'élévation du niveau de vie et les droits de l'homme.

Tout au long des décennies depuis sa création, le

système onusien a su aider à mettre

fin à de nombreux conflits de même qu'à

surmonter moult crises internationales notamment

par le biais de son organe phare qui est le conseil

de sécurité, dont sa tâche principale s'articule

autour du maintien de la paix et la sécurité

internationales. Dés lors face à la menace de guerre

nucléaire et des conflits régionaux apparemment

interminables, le maintien de la paix est devenu l'une des principales

préoccupations de l'organisation. Cependant, l'organisation est

beaucoup plus qu'un mécanisme de maintien de la paix et une instance de

règlement des conflits. D'autant plus qu'on retrouve au même titre

qu'elle, des institutions qui lui sont reliées menant à bien des

tâches extrêmement diverses qui touchent tous les aspects de la

vie quotidienne dans le monde entier et tout particulièrement

en

Afrique23.

Mais, étant donné que nous avons pu

apercevoir en introduction générale ainsi qu'au tout

début ce chapitre le pourquoi des ces questions africaines à

partir des années 90, il reste du moins quelques interrogations qui

s'imposent et qui peuvent s'articuler ainsi:

20Guy Lagelée et Gilles Manceron,

Conquête mondiale des droits de l'homme, éditions cherche midi

et

UNESCO, 1998

21 Professeur Younes Berrada, théorie des

organisations internationales ( Cours polycopié pour

la section R.I - UF4, P 1, faculté des sciences

juridiques économiques et sociales de Meknés, année

universitaire 2003-2004

22Jean François Muracciole, L'O.N.U depuis

1945, Ellipses.

23Voir à ces propos: VIRALLY, Michel,

L'O.N.U. d'hier à demain, Paris, Edition du Seuil,1961; GERBET, Pierre,

GHEBALI, Victor-Yves, et MOUTON, Marie-Renée, Société des

Nations et Organisation des Nations Unies, Paris, Edition Richelieu, 1973:

L'équipe de AJC, O.N.U. carrefour des Nations, Lévis,

Secrétariat du collège de Lévis, 1972 : G.KATZIN, Alfred,

L'O.N.U. pour tous, France, Nations Unies, 1960: COMPTON'S NEWMEDIA,

INC. , Compton's interactive encyclopedia, Cambridge, Compton's home

library, 1997 : LIRIS INTERACTIVE, Larousse Multimédia

Encyclopédique, Paris, Larousse, 1996.

Qu'est ce que le conseil de sécurité ? Quelle

consistance peut avoir une question pour qu'elle se retrouve soumise

à ce dernier ? , Ou encore quel est son domaine de

compétence?

Ainsi, il s'impose donc de jeter les éclairages sur

l'organisation de Nations Unies, afin

de mettre en évidence l'importance de ce conseil de

sécurité [SECTION I], mais aussi cette démarche

nous amènera nécessairement à voir la notion et le contenu

du maintien de la paix

et de la sécurité internationales [SECTION

II], qui constituent la principale tâche de ce

dernier.

SECTION I : L'OSSATURE DU SYSTEME ONUSIEN

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'Afrique

n'existait pas en tant qu'entité signifiante sur la scène

politique et économique mondiales, et les nouvelles institutions

qui venaient d'être crées O.N.U, B.M, FMI, ne se

préoccupaient guère de l'environnement international pour la

paix et le développement socio-économique de ce continent.

Mais la reconnaissance croissante de l'interdépendance économique

des Etats et l'intensification du débat sur la paix et le

développement socio-économique, et à mesure que

les pays d'Afrique accédaient à

l'indépendance dans les années 50 et 60, ont conduit au

lancement de la décennie des Nations Unies pour la paix et le

développement24.

Crée en 1945 pour pendre la relève de la

SDN installée à Genève depuis 1919, l'organisation

de Nations Unies qui a une vocation universelle et globale

est une conséquence directe de la deuxième guerre

mondiale25. Enumérant les buts de l'organisation, l'article

premier de la charte des Nations Unies évoque la

réalisation de la coopération internationale en relevant

les problèmes internationaux d'ordre économique, social,

intellectuel, et humanitaire; le développement des relations

amicales entre les nations, et surtout le maintien de la paix et de la

sécurité internationales26. Son article 2 indique que

les principes de l'organisation dans la poursuite des buts qu'elle s'est

fixée sont entre autres : le principe de l'égalité

souveraine de tous les membres de l'organisation et le

règlement pacifique des différends27.

Cependant à coté de ces buts et principes

énoncés par le chapitre premier de cette charte, l'ossature

politico-juridique du système onusien apparaît essentiellement au

chapitre

III de la charte. En effet, l'article 7 dispose qui'«il

est crée comme organes principaux de

l'organisation des Nations Unies: une assemblée

générale, un conseil de sécurité, un conseil

économique et social, un conseil de tutelle, une cour

internationale de justice et un secrétariat. Les organes

subsidiaires qui se relèveraient nécessaires pourront

être crées conformément à la présente

charte28». Autrement dit l'ensemble de ce

système onusien repose sur l'action de ces six organes dits principaux,

ainsi que sur cette possibilité de créer

24 Ibid. CNUCED, 30 ans et au-delà

(1964-1994), P 4.

25 Le statut de la cour internationale de

justice25, fait partie intégrante de la charte des Nations

Unies.

26 paragraphe1, 2 et 3, article 1 de la Charte des

Nations Unies et statut de la cour internationale de justice, p 5, DPI/511,

Nations

Unies-New York réimpression de juin 1998.

27 Charte des Nations Unies et statut de la cour

internationale de justice, p 6 et 7, DPI/511, Réimpression de juin

1998

28 Ibid. p 10

aux besoins des organes subsidiaires. Et cette

possibilité se matérialise, en premier lieu à

l'article 22 qui dispose que «l'assemblée

générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle

juge nécessaire à l'exercice de ses

fonctions29». Et par la suite l'article 29 dispose

que «le conseil de sécurité peut

créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire

à l'exercice de ses fonctions»30.

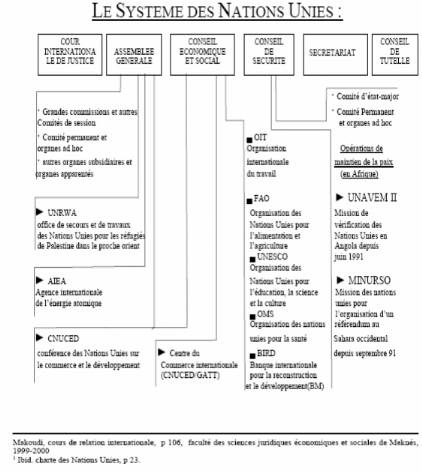

Voir schéma ci-après :

29 L'assemblée générale

comptabilise à nos jours plus de 150 organes subsidiaires

crées. Quant au conseil de sécurité, il comptabilise

pas moins de sept organes subsidiaires et dans l'ensemble on peut

relever que depuis sa création à nos jours, l'O.N.U a

crée environ 250 organes subsidiaires tous organes confondus : Voir

à ce propos : Mme Wafae Makoudi, cours de relation internationale, p

106, faculté des sciences juridiques économiques et sociales de

Meknés, 1999-2000

30 Ibid. charte des Nations Unies, p 23.

|

? NUEH

Centre des Nations

Unies pour les établissements humains

(Habitat)

? FISE

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

? FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la

Population

? HCR

Haut Commissariat pour les

réfugiés

? INSTRAW

Institut international de recherche et de

Formation pour le promotion de la Femme

? PNUCID

programme des Nations Unies pour

contrôle international des drogues

? PNUD

programme des Nations Unies pour

développement

? PNUE

programme des Nations Unies pour

l'environnement

? UNITAR

Institut des Nations Unies pour la

Formation et la recherche

? UNU

Université des Nations Unies

? WFC

Conseil Mondial de l'Alimentation

? UNIFEM

fonds de développement

des nations unies pour la femme

|

? PAM

Programme alimentaire mondial

· COMMISSIONS

TECHNIQUES

- Commission de la condition de la femme

- Commission

de la population

- Commission de la science et de la technique

au service du développement

-Commission de

Statistiques

-Commission des droits de l'homme

-Commission des stupéfiants

-Commission du développement durable

-Commission du développement sociale

-Commission pour

la prévention du crime et de la

justice

. Commissions régionales

-Commission économique

Pour l'Afrique (CEA)

-Commission économique pour l'Amérique

latine et les caraïbes (CEPALC)

-Commission économique

Pour l'Europe (CEE)

-Commission économique et

Sociale pour l'Asie et

Le pacifique (CESPA)

-Commission économique et Sociale pour l'Asie

occidentale (CESAO)

. COMITES DES SESSION ET

COMITES PERMANENTS

· ORGANES D'EXPERTS,

ORGANES AD HOC ET

ORGANES APPARENTES

|

_ IDA

Association

Internationale

De développement

_ SFI

Société financière

Internationale

_ AMGI Agence

Multilatérale des investissements

_ FMI

Fonds monétaire internationale

_ UPU

Union postale universelle

_ UIT Union

internationale des

télécommunications

_ OMM Organisation maritime

internationale

_ OMPI organisation mondiale de la

propriété intellectuelle

_ FIDA Fonds

internationales de développement

agricoles

_ ONUDI

Organisation des nation unies pour le

développement industrielle

_ GATT Accords général sur les tarifs

douaniers et le commerce.

|

? ONUSOM

Opération des

Nations Unies

en Somalie (Avril

1991)

? ONUMOZ Opération des nations unies

au

Mozambique

Depuis décembre

1992

? MONUOR

Mission d'observation des nations unies Ouganda- Rwanda

depuis juin 1993

? MONUL

Mission d'observation des Nations unies au Liberia depuis

septembre 1993

|

|

|

|

|

Légendes :

? Programmes et Organisations des Nations

Unies

(liste indicative)

_ Institutions spécialisées et autres

organisations

autonomes faisant partie du système

· Autres commissions, comités et organes

ad

|

Ainsi, Il s'impose de mettre l'accent sur l'organe qui est le

conseil de sécurité dans la

mesure où il constitue l'un des clefs de ce sujet, mais

surtout étant donné qu'il constitue le cadre principal

d'affermissement de la paix et la sécurité

internationales31. D'autant plus qu'il apparaît une

importance toute particulière de cet organe tant par sa composition que

sur

ses compétences.

31 voir à ce propos l'article 12 et 24 de la

charte des Nations Unies

Concernant sa composition, en dehors de la cour

internationale de justice qui ne connaît qu'une participation de

«juge ad hoc», à l'instar de l'assemblée

générale qui est un organe plénier, en dépit

des cinquante membres qui composent le conseil économique et

social, se passant du conseil de tutelle qui de nos jours n'existe que dans la

charte et non par

son utilité32, ou aussi du

secrétariat général de l'organisation qui n'a en

principe qu'une

fonction purement administrative sinon de coordination;

fort de ces quinze membres, le conseil de sécurité incarne

la clef de voûte de l'organisation des Nations Unies. A ce propos

il est significatif de noter que l'article 23 de la charte

dispose dans son premier paragraphe

que «Le Conseil de sécurité se

compose de quinze Membres de l'Organisation », dont la

République de Chine, la France, l'Union des Républiques

Socialistes Soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique, constituent les

«membres permanents de ce dernier33». Les

«Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à

titre de membres non permanents, par l'Assemblée générale

qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des

Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la

sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation,

mais aussi d'une répartition géographique

équitable34».

Ceci dit, d'un coté la désignation explicite de ces

cinq membres qui ne sont autres que

les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale,

et de l'autre les mesures restrictives qui s'accompagnent de la

désignation en tant que membres non permanents, et qui s'articulent

aussi, d'un coté autour des buts principaux qui est le

maintien de la paix et la sécurité internationales et aux

autres fins de l'Organisation; et de l'autre sur la

considération

«équitable» d'ordre géographique

quant à l'élection de ces derniers au conseil de

sécurité, traduisent l'importance de cet organe.

En ce qui est de sa compétence, ce même

paragraphe nous interpelle quant à faire la liaison avec les

dispositions de l'article 24 de la charte qui dispose expressément

qu'«Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses

Membres confèrent au Conseil de sécurité la

responsabilité principale du maintien de la paix et de la

sécurité internationales

et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui

impose cette responsabilité, le Conseil

de sécurité agit en leur

nom35». De surcroît, l'article 25 vient corroborer

cela en disposant explicitement que: «Les Membres de

l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer

les décisions du Conseil de sécurité

conformément à la présente Charte».

Ce faisant, la genèse de cette importance ne peut

s'apprécier dans son vaste étendue qu'à la lumière

du contenu tant juridique que pratique de ce concept qui est le maintien de la

paix et la sécurité internationales.

32 Avec l'indépendance des Palaos, dernier

territoire sous tutelle des Nations Unies, le Conseil de tutelle a

officiellement suspendu

ses activités le 1er novembre 1994. Il a

depuis modifié son règlement intérieur et ainsi mit fin

à l'obligation qui lui était faite de se

réunir annuellement: Source: La composition des

organes principaux de l'organisation en 2003, Nations

Unies, New York, janvier 2003,

http://www.droitshumains.org

33 Notons que ces cinq membres permanents sont les

seuls à bénéficier du droit de veto.

34 Ibid. charte des Nations Unies, p 19

35 Ibid. article 24 paragraphe 1, p 20

SECTION II : LE CONTENU DU MAINTIEN DE LA PAIX.

Le concept de maintien de la paix relève

essentiellement de la problématique de la sécurité

collective. C'est à dire d'un régime visant à

garantir multilatéralement, par un dispositif juridique

l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de

chacun des Etats de

la communauté internationale, Impliquant un sens à

la fois dynamique et statique. En ce sens donc, on peut soutenir que le

maintien de la paix englobe l'idée de restauration aussi

bien

que de préservation, et par conséquent

peut exiger le recours à des moyens coercitifs autant que

préventifs.

Ceci dit, à première vue le règlement

pacifique des différends tel qu'il est mentionné dans la charte,

semble ne devoir être qu'une simple modalité préventive du

maintien de la paix. Cependant la réalité est plus complexe et ce

pour deux raisons:

D'une part, la pratique des organisations internationales

de sécurité collective, la

S.D.N.,(1919-1939) , et depuis 1945 l'O.N.U,

révèle que les procédures de règlement

pacifique sont souvent utilisées postérieurement au recours

à la force. Or souvent y'a des

situations qui ne demandent que la mise en oeuvre de ces

procédures de règlement pacifiques

plutôt que le recours à la force qui pourrait les

freiner dans leurs élans de destructions.

D'autre part, il apparaît que le règlement

pacifique des différends a une finalité en principe

curative, alors que celle du maintien de la paix est normalement

conservatoire.

Delà, le maintien de la paix constitue l'objectif

naturel de tout régime de sécurité collective. Mais

en tant que concept abstrait, la sécurité collective a

des origines très anciennes: elle a fait l'objet d'innombrables

projets avancés par des hommes d'Etat, des intellectuels de

renom ou de simples utopistes (Sully, Jeremy Bentham, Emmanuel

Kant, William Penn, Emeric Crucé, l'abbé de

Saint-Pierre...), depuis le XIVe siècle

jusqu'à la première guerre mondiale. Elle n'a trouvé son

expression juridique qu'en 1919 avec le pacte

de la S.D.N. Celui-ci garantissait en effet,

l'intégrité territoriale et l'indépendance politique

des pays membres contre toute agression extérieure, et

proclamait le principe de l'indivisibilité de la paix36, tout

en affirmant la solidarité automatique de la communauté des Etats

membres en cas d'agression37. Cela dit, son dispositif

reposait sur le triptyque désarmement-règlement pacifique des

différends-sanctions économiques. Mais l'expérience

de la S.D.N. en matière de sécurité

collective a été considérée comme celle de la

faillite de la paix. Ainsi, compte tenu des leçons de l'entre

deux guerres, le régime de la sécurité collective de

l'O.N.U. fut conçue à partir de l'idée selon laquelle

le fardeau du maintien de

la paix devait obligatoirement incomber aux cinq grandes

puissances victorieuses.

Dés lors la nouvelle organisation mondiale a pu disposer

de pouvoirs plus importants

que ceux de la S.D.N., pour la simple raison que ces

pouvoirs revenaient en réalité aux membres permanents du

conseil de sécurité. Cela explique que dans la

problématique initiale

de l'O.N.U., le désarmement et même le

règlement pacifique des différends occupent une

36 Le pacte de la SDN stipule que : « toute

guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non 'un des membres

de la

Société, intéresse la Société

tout entière »

37 Ibid. « Si un membre de la

Société recourt à la guerre [...], il est ipso facto

considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les

autres membres de la Société. »

place assez secondaire par rapport aux sanctions militaires et

non militaires que le conseil de sécurité a toute latitude de

décréter par décisions juridiquement obligatoires en

vertu du chapitre VII de la Charte. Celle-ci fut en tout cas

élaborée dans la perspective d'un monde placé sous

l'égide d'un directoire de pays au-dessus de tout

soupçon, puisque dotés d'un droit de veto conférant

d'avance à chacun d'eux une totale immunité politique, et

entre lesquels était censée régner une harmonie politique

durable.

Toutefois, les débuts de la guerre froide en 1947,

rendirent aussitôt caducs les postulats sur la base desquels reposait

la Charte à savoir ceux de la responsabilité naturelle,

de la probité morale et de l'entente continue

des grandes puissances. La création de l'O.T.A.N., en 1949,

puis la conclusion du pacte de Varsovie en 1955,

confirmèrent que la sécurité collective

n'était comme à l'époque de la S.D.N., qu'un mirage dans

les relations internationales. Ainsi, le conseil de sécurité

sous la pression des circonstances renonça

tacitement à l'objectif de la sécurité

collective au profit de celui de la gestion limitée des crises.

Dés lors les opérations dites de maintien de la paix, entreprises

sur une base ad hoc et

à l'aide de contingents nationaux pourvus de casques

bleus portant le logo de l'O.N.U., aller traduire une mutation qui de nos jours

reste le moyen le plus adéquat pour le maintien de la paix

38.

En effet, dans une période fortement

imprégnée du spectre de la guerre, à l'heure où

le monde se trouve scinder en deux portions idéologiques

antagonistes; bref dans un climat

de tension cadencé par un fragile

équilibre des forces nucléaires, dans sa formulation, le

maintien de la paix et de la sécurité internationales ne pouvait

pas ignorer ce contexte. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre le maintien

de la paix comme moyen de préserver tout d'abord la paix dans cette

période que l'on appelle communément guerre froide, avant de le

prendre dans le sens de préserver les générations futures

du fléau de la guerre.

Ce faisant à cette époque les

opérations en questions n'allaient avoir qu'un but modeste qui se

résume à la stabilisation de certaines situations conflictuelles.

Dés lors forces neutres et non combattantes, les Casques bleus

qui constituent l'élément moteur des opérations de

maintien de la paix n'entrent en scène qu'avec l'aval des

parties et ne stationnent sur le territoire de l'une d'elles qu'avec l'accord

exprès du pays hôte39; et ils ne

sont autorisés à utiliser la force qu'en cas de

légitime défense.

Ainsi, les Casques bleus peuvent être

considérés comme des soldats sans ennemis: ils n'interviennent

pas comme dans un régime de sécurité collective

à titre de gendarmes chargés de châtier un agresseur,

mais comme de simples «pompiers» dont la seule tâche est

de maîtriser un sinistre dont l'origine ou les

responsabilités ne les concernent pas40.

Toutefois, Au terme du paragraphe premier de l'article

24, la disposition indiquant qu'«en s'acquittant des devoirs

que lui impose cette responsabilité le conseil de

sécurité

38 Voir à Ces propos : paix et maintien de la

paix, Encyclopaedia universalis 8. (Sur Cd Room ): 2002 Encyclopaedia

Universalis

France S.A.

39 Exception faite de l'expérience congolaise

(1960-1964)

40 Casques bleus déployés en Afrique

jusqu'en 1990: Opérations des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.)

1960-1964 ; Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de

transition en Namibie (G.A.N.U.P.T.) 1989-1990.

agit» au nom de l'organisation, laissent entrevoir

un probable appréciation discrétionnaire ainsi qu'une

légitimité d'avance du conseil de sécurité quant

aux méthodes de mise en oeuvre

du maintien de la paix. Mais le paragraphe 2 de ce même

article vient délimiter de jure cette dernière en

précisant que «Dans l'accomplissement de ces devoirs, le

Conseil de sécurité agit conformément aux buts et

principes des Nations Unies». De plus le même paragraphe ajoute

que les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de

sécurité pour lui permettre

d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux

Chapitres VI, VII, VIII et XII. Il apparaît donc clairement que

cette notion de maintien de la paix et de la sécurité

internationales n'est pas totalement laisser à un pouvoir

discrétionnaire du conseil de sécurité, comme l'a

démontré magistralement Mohammed Bedjaoui : «un organe

crée par un traité est d'évidence soumis

à celui-ci dans son existence, sa mission et ses

pouvoirs. Le conseil de sécurité doit obéir

aux dispositions de la charte dans sa mission au

service de l'organisation des Nations

Unies41».

L'idée véhiculée par cette notion qui

tende à préserver la paix et la sécurité

internationales se retrouve donc soumise au même titre que les autres

fins de l'organisation,

au même régime juridique que les autres fins des

Nations Unies. D'autant plus que, compte- tenu des implications à la

fois politiques, économiques voir sociologiques qu'engendre le

maintien de la paix, il est tout à fait louable qu'elle soit liée

au besoin, aux autres fins de

l'organisation. A ce titre, il est significatif d'évoquer

l'article 65 de la charte qui dispose

que «Le Conseil économique et social peut fournir

des informations au Conseil de sécurité

et l'assister si celui-ci le

demande42». C'est ainsi que dans son rapport

l'ex-secrétaire général de l'O.N.U, disait que

«Dans ce nouveau contexte international, nous

nous

somme engagés résolument et de

concert sur le chemin qui conduit à la paix et à la

sécurité, au progrès économique et

l'équité sociale, à la démocratie et au respect des

droits

de l'homme. [...]. A l'heure actuelle, nous

saisissons mieux l'origine des problèmes que la

sécurité implique bien d'avantage

que des questions de territoires et d'armements. Nous comprenons que les

lacunes du développement économique, social et politique

sont les causes des conflits43».

Cependant, pour mieux apprécier le contenu de cette notion

de maintien de la paix et

de la sécurité en Afrique, il nous faut revenir

tout au début des années 90. Plus précisément

le 31 janvier 1992, pour la première fois dans son

histoire le conseil de sécurité s'est réuni au niveau des

chefs d'Etats ou de gouvernement et a adopté une importante

déclarations. Dans celle-ci les quinze invitaient le secrétaire

général de l'organisation B.B Ghali, à élaborer une

étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la

capacité de l'organisation dans

les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et

du rétablissement de la paix et sur

la façon d'accroître son efficacité dans le

cadre des dispositions de la charte. Le 23 juin de la même année,

B.B Ghali a remis ses propositions sous forme d'un petit rapport

d'une

soixantaine de pages, intitulé « AGENDA POUR

LA PAIX ». Depuis cette date, la technique des

«AGENDAs», est devenue aux Nations Unies une pratique

courante. Sont

41 Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et

contrôle de la légalité des actes du conseil de

sécurité, p 24, Bruylant

Bruxelles, 1994

42 Ibid. charte des Nations Unies, p 43.

43Rapport de l'ex-secrétaire

général de l'O.N.U, Boutros. B. Ghali, septembre 1994.

Voir aussi : Daniel Colard, la société internationale

après la guerre froide, P 8, édition Armand Colin, 1996.

venus ainsi s'ajouter «un agenda sur l'environnement

», adopté au Sommet de RIO en juin

1992, un «agenda de vie » en date de 1993,

et un «agenda pour le développement », appelé

aussi action 21 en date de mai 1994. Ces quatre rapports se

complètent et souligne les nouvelles préoccupations dignes

d'intérêt et débouche sur une nouvelle stratégie

internationale de la paix et la sécurité.

Le plus significatif et le plus connu est l'agenda pour la

paix, dans lequel on trouve d'une façon très

détaillée le contenu de cette notion de maintien de la paix et de

la sécurité internationales, et dont l'essentielle concerne

quatre grands problèmes qui sont: Le développement de la

diplomatie préventive, Le rétablissement de la paix, Le maintien

de la paix, la consolidation de la paix et la coopération avec

les accords et les organismes régionaux. Ces techniques dites de

«prévention de la paix » sont singulièrement

définies de

la façon suivante :

- La diplomatie préventive a pour objet d'éviter

que des différends ne surgissent entre

les parties, d'empêcher qu'un différend existant ne

se transforme en conflit ouvert, et si un conflit éclate, de faire en

sorte qu'il s'étende le moins possible.

- Le rétablissement de la paix vise à rapprocher

des parties hostiles, essentiellement

par des moyens pacifiques tels que ceux prévus au

chapitre VI de la charte des Nations

Unies.

- Le maintien de la paix consiste à

établir une présence des Nations Unies sur le terrain; ce

qui n'a jusqu'à présent été fait qu'avec

l'assentiment de toutes les parties concernées, et s'est normalement

traduit par un déploiement d'effectifs militaires et/ou de police des

Nations Unies, aussi dans bien des cas de personnel civil. Cette technique

élargit

les responsabilités de préventions des conflits

aussi bien que de rétablissement de la paix.

- La consolidation de la paix après les conflits qui est

un concept entièrement nouveau, traduit une action menée en vue

de définir et d'étayer les structures propres à raffermir

la

paix afin d'éviter une reprise des hostilités.

En somme, on peut dire que la diplomatie préventive vise

à régler les conflits avant

que la violence n'éclate. Le rétablissement et le

maintien de la paix ont pour objet de mettre

fin aux conflits et de préserver la paix une fois qu'elle

a été instaurée. En cas de succès, l'un

et l'autre débouchent sur la consolidation de la paix

après les conflits, contribuant ainsi à empêcher que les

actes de violence ne reprennent entre les nations et les peuples.

Quant aux techniques utilisées pour l'application de ces

divers procédés du maintien

de la paix et de la sécurité

internationales, en ce qui concerne le recours à la diplomatie

préventive, il recommande : l'utilisation de mesures visant

à renforcer la confiance; le recours aux procédés

d'établissement des faits; la mise sur pied d'un réseau

de système

d'alerte rapide; le déploiement préventif

dans quatre zones en crises d'une présence onusienne et la

création de zones démilitarisées des deux

coté ou d'un seul coté d'une frontière. Pour le

rétablissement de la paix44, il implique la saisine de la

cour internationale

de justice ainsi que l'organisation d'une action internationale

pour améliorer la situation qui

a donnée naissance au différend ou au conflit sous

la forme d'une assistance aux personnes

44 Chapitre VI de la charte des Nations Unies.

ou mobilisation des ressources ce qui fait recours si

nécessaire aux sanctions économiques45 . Enfin en

cas d'échec au chapitre VI de la charte, la

sécurité collective autorise le passage au chapitre VII

pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité

internationales en cas de «menace contre la paix, rupture de la

paix ou d'acte d'agression46».

Pour ce qui est des sanctions coercitives, la plus

grave est prévue par l'article 42 à savoir : l'action

militaire, c'est à dire le recours à la force armée

ou tout simplement à la violence47 . Plus

intéressant aussi est la technique du maintien de la paix

à la quelle on retrouve des missions d'observations ou

d'interposition inventée par l'O.N.U à l'occasion

de la crise de Suez en date de 1956, plus connue

sous l'appellation «d'opération de maintien de la paix

» (OMPs). Notons à ce propos qu'on a compté treize OMPs

pendant la guerre froide, et plus d'une vingtaine depuis le bouleversement

survenu après 1989. De nos

jours la demande d'intervention ne cesse de

s'accroître comme en témoigne la situation actuelle au

Côte d'Ivoire, bien que les OMPs récents doivent satisfaire

de nouveaux besoins; d'où la diversification des missions qui par

conséquent occasionnent des coûts de plus en plus

élevés quant au niveau des moyens à

rassembler48.

Enfin, la consolidation de la paix ou la construction

de la paix se pose après les conflits. Elle vise à

instaurer un environnement favorable, par une série de mesures

politiques, économiques et sociales pour éviter qu'ils

n'éclatent à nouveau. Et dans l'ensemble on peut dire donc

que cette conception du maintien de la paix et de la sécurité

internationales est très novatrice et donne un contenu

très large à la notion de sécurité collective

dont l'O.N.U a la charge, et par-là même l'importance du

conseil de sécurité. C'est dans ce sens que l'Afrique

où souvent la conjoncture politique et socio-économique

laisse à désirer, et où les questions s'articulent

en grande partie autour des conflits, a contribué de façon

évidente à ces innovations de la sécurité

collective notamment à partir

des années 90.

Cependant, une question assez pertinente s'impose :

Quel est le contenu juridique, politique et surtout

sécuritaire de la compétence du conseil de sécurité

en Afrique ? C'est ce que nous allons voir dans notre premier chapitre

ci-après sous

l'intitulé : Champ d'action du conseil de

sécurité en afrique.

45Article 41 de la charte des Nations Unies.

46 CHAPITRE VII / Action en cas de menace contre

la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.

Article 39 « Le Conseil de sécurité

constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la

paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou

décide quelles mesures seront prises conformément aux

Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la

sécurité internationales »

47Exemple : le feu vert donné par le

conseil de sécurité sur la base du chapitre VII

précité à la coalition contre l'Irak le 25

novembre 1990.

48 Moyens Logistique, personnel, matériel,

sécurité du personnel, transport, ...

Notes :

.Certains des passages de ce

deuxième point sur le maintien de la paix et la sécurité

internationales, notamment à partir de l'«AGENDA POUR LA

PAIX », sont tirés presque

intégralement dans l'ouvrage précité de

Daniel Colard, « La société Internationale après la

guerre froide », P 8 et P31.

. La notion ou aussi le concept de maintien de la paix serra

utilisée tout au long de ce travail comme terme générique

englobant nécessairement :La diplomatie préventive ; le

rétablissement de la paix ainsi que la consolidation de la paix.

CHAPITRE I

CHAMP D'ACTION DU CONSEIL DE SECURITE EN AFRIQUE

Selon la charte, l'organisation des Nations Unies

à été crée entre autres pour préserver

les générations futures du fléau de la guerre. Et comme en

témoigne l'article 42, le maintien de la paix repose essentiellement

sur le conseil de sécurité49. Cependant, il s'est

avéré que dans le contexte de la guerre froide, le conseil de

sécurité s'est trouvé confronté au problème

du veto de ses membres permanents, et par conséquent son action

principalement dans le domaine du maintien de la paix fut

paralysée50 . Pour pallier à ce problème

la résolution 337 du 3 novembre 1950 «UNION POUR LE

MAINTIEN DE LA PAIX», dite aussi résolution DEAN ACHERSON, a

mis en avant le rôle moteur de l'Assemblée Générale

en

cas de paralysie du conseil de sécurité.

Et ceci était nécessaire particulièrement pour

l'Afrique puisque durant cette période, des régimes non

démocratiques étaient soutenus et alimentés par les

superpuissances au nom de leurs objectifs stratégiques. Mais lorsque

cette drôle de guerre a prit fin, l'Afrique a tout à coup

été laissé à elle-même, et un nombre de plus

en plus grandissant d'Etats africains se trouvent prises par des conflits et

des troubles violents.51 D'ailleurs, parlant de cette situation

dans son rapport sur les causes des conflits

en Afrique, Kofi Annan disait que «depuis 1970

à nos jours, il y a eu sur le continent africain plus de

trente guerres qui dans leur majorité ont pour origines des

conflits internes52».

Ceci dit, étant donné que l'organisation a

comme but premier de régler les guerres inter-Etats, ces conflits

ne peuvent que compromettre ou sinon rendent difficiles les efforts

menés par cette dernière pour instaurer la paix et la

prospérité de même que le bon respect

des droits de l'homme dans cette parie du globe.

C'est ainsi qu'à partir des années 90

l'Afrique s'est trouvait au centre de l'action onusienne. C'est dans ce

sens aussi que l'Assemblée Générale a lancé une

série d'initiatives ambitieuses sur ce continent sous le slogan de

«Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour

le développement de l'Afrique». Toutefois

force est de souligner que l'essentielle du contenu

de ces initiatives réside nécessairement

dans une optique plus socio-économique que politique53.

D'autant plus que ce nouvel ordre du jour tient aussi son importance

dans le domaine politique ou plus précisément dans le champ

d'action du conseil de sécurité qui se résume au maintien

de la paix et de la sécurité internationales.

49 Ibid. préambule de la charte, p 3 et

article 42, p 28.

50 Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et

contrôle de la légalité des actes du conseil de

sécurité, p 12, Bruylant Bruxelles,

1994.

51 Voir à ce propos : Selon la Charte de

l'O.N.U. : Article paru sur le site web : http

:www.hippiesylvain.free.fr. Url

complet: http

:www.hippiesylvain.free.fr

/HTML/selon_la_charte_de_l.htm

52 Rapport du S G de l'O.N.U, Causes des

conflits en Afrique, Section de la technologie de l'information du

Département de l'information Nations Unies 1998.

www.onu.fr : voir aussi : Basic Facts About the

United Nations, P68, DPI/2155, United nations, April 2001.

53Ibid. Documents officiels de l'Assemblée

générale, 94e séance plénière, 23

décembre 1994.

Résumant cette situation dans son rapport

précité, suite à la réunion tenue par le

conseil de sécurité le 25 septembre 1997 pour

examiner la nécessité d'une action internationale

concertée en vue de promouvoir la paix et la

sécurité internationales en Afrique, Kofi Annan disait que le

conseil lui a prié de présenter un rapport sur les sources

des conflits en Afrique, les moyens de prévenir ces

conflits et d'y mettre fin et la manière de poser par la suite les

fondements d'une paix et d'une croissance économique durable. Mais

considérant que la question dépasse son

domaine de compétence, il «soumets le présent

rapport également à l'assemblée générale et

aux organes du système des Nations Unies dont

les responsabilités englobent l'Afrique y

compris les institutions de Bretton Woods54».

Autrement dit, le secrétaire général comme l'a

demandé le conseil de sécurité, a mit en

évidence par ce rapport le lien de causalité directe et

étroit qui existe entre le socio- économique, la paix et

la sécurité en Afrique, mais aussi la

nécessité d'une coordination effective entre les organes du

système onusien ainsi que la B.M, F.M.,...

Delà, force est de constater que le conseil de

sécurité, l'Assemblée générale, le

secrétariat général ainsi que des organismes autonomes, en

bref la majorité des organes du système onusien, jouent de

concert des rôles complémentaire majeurs, certes dans le

maintien de la paix et de la sécurité internationales,

mais aussi dans le domaine socio- économique en Afrique. D'ailleurs

les moyens et les techniques de maintien de la paix et de

la sécurité internationales tels qu'ils sont

définis dans l'agenda pour la paix et tels que nous

les avons exposés dans le cadre du chapitre

préliminaire de ce travail, en sont assez démonstratifs.

Ainsi, il se déduit par conséquent que les

questions africaines s'inscrivent d'une part dans la problématique

centrale du conseil de sécurité et ce par les

caractéristiques spécifiques des conflits africaines; autrement

c'est le problème du CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX EN AFRIQUE

[Section I ]. D'autre part elles s'apprécient

également sous l'angle de l'action préventive et humanitaire

du conseil de sécurité, dans la mesure que ces

derniers

aspects sont avec le développement

socio-économique, les COROLLAIRES directs des conflits

et donc DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE tout

particulièrement sur ce continent

[Section II ].

SECTION I :

CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN

AFRIQUE

.

L'expérience de ces dernières années a

poussé les Nations Unies à se focaliser sur la

construction de la paix et de la sécurité en

Afrique55. Cependant les menaces de paix sur ce continent par leurs

caractéristiques, font que le maintien de la paix dans le sens

d'éviter le conflit militaire n'est pas suffisant pour

l'établissement de la sécurité et de la paix durable. Mais

une telle sécurité ne peut se réaliser que par

un relèvement socio-économique et l'épanouissement des

peuples africains. Ainsi, sachant que les activités du conseil de

sécurité

couvrent principalement les domaines de prévention

de la Paix56, et vu que ces types d'engagements doivent pour

être efficaces, prendre place simultanément ou se chevaucher,

il

54 Le rapport relève qu'en 1996 seulement, 14

des 53 pays d'Afrique ont connu des conflits armés, Rapport de Kofi

Annan, 25

septembre 1997.

55 Voir l'introduction de ce chapitre I.

56 Maintien de la paix: peace making;

Rétablissement de la paix: peace keeping ; Renforcement de la

paix : renforcement et

Construction de la paix: peace bulding

est tout à fait souhaitable que les trois organes

centraux du système onusien57, oeuvrent par synergie afin de

pouvoir faire face à un tel problème58. Aussi il n'est

pas à négliger non plus, l'intervention des autres organes en

particuliers le conseil économique et social et la cour internationale

de justice, étant donnée qu'ils sont eux aussi et souvent

sollicités par le conseil

de sécurité dans le cadre du maintien de la paix

sur ce continent.

De ce fait, ce cadre du maintien de la paix et de

la sécurité en Afrique s'apprécie d'une part sur la

définition même des conflits africains, et d'autre part sur le

regard qu'a le conseil de sécurité sur ces derniers. C'est pour

cela qu'il convient de voir les particularités

des conflits africains des années 90 [A], avant de

s'intéresser à l'attitude du conseil de

sécurité face à ces conflits [B].

A : PARTICULARITES DES CONFLITS AFRICAINS DES ANNEES 90.

Dés le début des années 90, pour causes

de fin de guerre froide, la communauté internationale a cessé

de s'intéresser à un continent africain en grande

difficulté59. Cependant, il apparaît qu'au centre de

ces dernières figurent les conflits qui ne cessent de s'amplifier de

part et d'autre sur l'étendue du continent. La particularité

première commune

à ces conflits, réside dans le fait que

pas moins de 90% d'entre eux prennent place à l'intérieur

plutôt qu'entre des Etats souverains60. Toutefois, ce

caractère interne est souvent sujet à discussion et ceux à

cause du fait que l'une des parties peut considérée le

différend comme étant interne tandis que l'autre l'assimile

comme un différend d'ordre externe; c'est

à dire qui oppose deux entités qui en principes

devraient être souverains61. Plus regrettable encore est le

cas des conflits dits sécessionnistes, qui prenant prétexte

de l'absence de démocratie ou de tout autre motif pseudo-

juridique, menacent l'unité nationale voir l'existence même

d'un Etat62. Dans ce sens relevons un premier cas aujourd'hui

théoriquement réglé, qui est celui de l'Erythrée,

et qui grâce à une lutte armée de vingt ans a finalement

réussi à se détacher de l'Ethiopie et devenir un Etat

indépendant.

A ce propos, dans son ouvrage intitulé RELATIONS

INTERNATIONALES AFRICAINS, Pierre François Gonidec traitant

sur ce problème, distingue les conflits liés

à la décolonisation et ceux non liés

à cette dernière. Et par conflit de

décolonisation, l'auteur entend les conflits «qui n'opposent

pas des africains entre eux, mais la puissance coloniale

et des mouvements de

libération63». Toutefois, depuis fort longtemps ce

genre de conflits ne

représentent qu'un intérêt historique. Et

lorsque la décolonisation s'est effectuée dans des

57 Conseil de sécurité,

Assemblée générale et Secrétariat

général

58 Ibid. Basic facts about the United Nations, P

67.

59 Voir Ecofinance N° 37, rubrique

éclairage, novembre 2003,

60 Ibid. basic Facts about the united nations P 67,

: voir aussi Pierre François Gonidec, relations Internationales

Africains, Tome

5, P 6, Bibliothèque africaine et Malgache

61 Ibid. Pierre François Gonidec, relations

Internationales Africains, P 147-148 et 149.

62Tel est le cas du Conflit qui a abouti

à l'indépendance de l'Erythrée le 24 mai 1993, de

celui de l'ex république Fédérale islamique des

Comores qui suite à un mouvement sécessionniste qui

débuta le 14 juillet 1997 a fini par la transformation du

régime fédérale en union des îles

Comores au mois de décembre 2001( voir jeune Afrique l'intelligent, N

° 2251, du 29 février

au 6 mars 2004) ; Ou aussi celui qui perdure sous le nom du

Conflit du Sahara occidental qui depuis le 6 septembre 1991 un cessez-le feu

est entrée en vigueur, mettant ainsi fin à 16 années de

conflit armée. Source: (respectivement) prises de vue

générale

et actualité politique de 1990 à 2001,

Encyclopaedia Universalis 8 ( Sur Cd Room ).

63 Ibid., Pierre François Gonidec , relations

Internationales Africains, P 148.

conditions telles qu'elle conduit une partie de la population

à contester la solution retenue

par l'Etat colonial ou par une instance internationale, Tran

Van Minh quant à lui, qualifie ce genre de conflit de conflit de

décolonisation de type nouveau64. Selon lui, la

caractéristique essentielle de ces conflits, est qu'ils opposent

non pas un Etat colonial non africain à un mouvement de

libération dont l'objectif est l'indépendance, mais un peuple

face à un Etat africain dont l'existence est parfois ancienne.

C'est tout particulièrement le cas de l'Erythrée qu'on vient

de mentionner ou aussi le cas du soudan qui depuis le 23 avril 1990,

après avoir déjoué un putsch organisé par de jeunes

militaires et des officiers à la retraite, le général

Omar Hassan El - Béchir a exécuté pas moins de 28

officiers qui contribua aux motifs du soulèvement sur la

capitale65.

Et dans un tout autre registre, on retrouve les

internationalistes qui parlent, quant à eux

de conflits juridiques et de conflits politiques.

Entendant par conflit juridique, le conflit relatif à

l'application ou à l'interprétation d'un droit existant. Et

par opposition, le conflit politique veut dire tout conflit qui n'est pas

juridique66.

Dans cette étude consacrée aux conflits,

Tran Van Minh souligne aussi que «la pratique africaine de

règlement de conflits n'a pas reprit cette distinction de

litiges juridiques et de litiges politiques67». En fait,

cette pratique a montré une certaine préférence

à recourir à l'intervention devenue de plus en

plus systématique, des anciennes puissances coloniales en cas de

règlement de conflit. Cela dit, de nos jours les conflits africains dans

leur vaste majorité sont liés d'une façon ou d'une autre

à la décolonisation. Ainsi force est

de reconnaître l'influence néfaste de la non

prise en compte, ni des diverses origines ethniques, ni des origines

historico-géographiques voir culturels des peuples africains, lors

de la délimitation des frontières de ces

Etats africains68. A titre d'exemple, citons le génocide

perpétré au Rwanda en 1994 ; Ou aussi le conflit du

Sahara occidentale, qui

d'ailleurs la cour internationale de justice a reconnu

par avis consultatif, l'appartenance historique du Sahara à

l'ensemble du Grand Royaume du Maroc, et ce bien avant

l'indépendance69. Cependant en l'espèce le conflit

Rwandais, comme l'a qualifié Pierre François Gonidec, est

«Un conflit Typiquement lié à la question

ethnique70». Autrement dit, c'est un conflit issu en

quelque sorte d'un manque de politique d'intérêt

général commun et effectif. Cela dit, comme

particularité, il n'est pas non plu à

négliger le caractère individualiste de facto qui

s'attache à la grande majorité des Etats africains, quant

au détenteur de la souveraineté. En d'autre terme, face à

des gouvernants soucieux en priorité

de se maintenir au pouvoir, souvent au grand dam de

l'intérêt général et par conséquent de la

64 Tran Van Minh, Encyclopédie juridique de

l'Afrique, P 103 à 105,. Volume I -1979.

65 Le 30 juin de la même année,

plusieurs centaines de milliers de manifestants qui réclamaient la mise

en application immédiate

de la charia, ont fait qu'à partir du 25 juillet 1993,

les combats s'intensifient entre les troupes gouvernementales et les forces

rebelles de l'Armée populaire de libération du Soudan

(A.P.L.S), provoquant l'évacuation de plus de 100 000 civils,

et ce jusqu'à

la mise à l'écart d'Hassan El - Tourabi, en 2000

(Après avoir nommé Omar Hassan El - Béchir à la

haute magistrature du pays,

El - Tourabi revient pour incarner l'homme fort du régime

le 1er avril 1999) : Source : Actualité politique du soudan

depuis 1990

à 2001,

Encyclopaedia Universalis 8 ( Sur Cd Room ) 2002.

66 Ibid. Relations internationales africains.

67 Ibid Tran Van Minh, P 103 .

68 Rapport de Affolabi Moussa Okanla, Afrique,

Désarmement et sécurité, P 12, Alger 24-25 mars

1990, UNIDIR 90/109, Nations Unies 1991.

69 Ibid. Relations Internationales africains, P 149

à 150.

70 Ibid.

masse populaire, il est systématiquement question

de conflit soit pour l'accession au pouvoir, soit de rébellion

revendiquant des droits de participations aux affaires étatiques, ou

aussi de sécession voir d'irrédentisme71.

Et d'un point de vue socio-économique, la

singularité des conflits africains peut aussi s'illustrer d'une part,

par la lutte pour la défense ou contre l'appropriation des

ressources naturelles d'un Etat par une minorité; et d'autre

part, par un grand refus contre la marginalisation

socio-économique d'une minorité du peuple ou de la masse

populaire dans

sa globalité. C'est en tout cas dans ce sens que dans son

rapport en date du 02 septembre

2003, le secrétaire général de l'O.N.U,

s'exprimait en disant que «Toutefois, la pénurie de certaines

ressources naturelles, leurs mauvaises gestions ou leur épuisement et

l'inégalité d'accès à ces ressources, doivent aussi

être considérées comme des causes potentielles de

conflits72 ».

Ainsi, de revendication sectorielle sous le bouclier

juridique du fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

à la lutte contre l'oppression et le favoritisme, tous rendent compte du

caractère intra-étatique des la plupart des conflits africains.

Cela étant aussi qu'à coté de ces conflits ils subsistent

des questions qui rentrent à juste titre dans le domaine de

compétence du conseil de sécurité. Autrement dit, des

litiges qui mettent en opposition des Etats indépendants et

souverains.

Tel est le cas de ce même conflit du Sahara qui

«par interposition», oppose également

le Maroc et l'Algérie73. Mais compte tenu de

leur caractère plus diplomatique que militaire, sinon de leur

rareté notamment à partir dans ces dernières

décennies, force est de souligner

que dans l'ensemble, qu'ils soient internes ou entre Etats

souverains, les conflits africains dans la plupart des cas accentuent

l'instabilité politique des ces derniers, voir de toute la

région concernée; d'où le problème de

plus en plus fréquent des personnes dites déplacés

et

des réfugiés.

D'ailleurs, en plus du cas extrême de

Génocide ou tout simplement de crime contre

l'humanité comme ce fut le cas au Rwanda et au Burundi,

ce phénomène des personnes déplacés et de

réfugiés constitue l'un des facteurs qui a mit le conseil de

sécurité sur le qui- vive face à ces questions africaines

depuis 1990.

C'est pourquoi il importe de voir quelle est la position sinon

l'attitude du conseil de sécurité face à ses conflits

africaines.

B : LE CONSEIL DE SECURITE FACE AUX CONFLITS AFRICAINS

Depuis la création de l'O.U.A74,

la doctrine de l'O.N.U a été d'abandonner aux africains le

soin de régler eux même leurs problèmes. Et ceci a prit

naissance solennellement

du coté africain depuis 1964 à propos du conflit

Somalo-Ethiopien. En effet, à cette date le

71 Ibid.

72 Rapport de Kofi Annan faisant suite à

l'application de la déclaration du millénaire (06 au 8 septembre

2000); A/58/323, 58éme session de l'A G, Nations Unies, 02 septembre

2003.

73 Ibid. relations internationales africains, P

148.

74 Depuis 2001, on parle plutôt de Union

africaine. Voir à ce propos : Union africaine: Encore Un Virage ou

Mirage par Najib Mouhtadi, article paru sur Libération

(Casablanca) 24 juillet 2001; également disponible sur le

site web : http// :Www. Perspectives-africaines.com ; ou aussi jeune

Afrique l'intelligent, N ° 2251, 29 février au 6 mars 2004.

conseil des ministres de l'O.U.A, vota une résolution

dans laquelle il dispose que «l'unité de l'Afrique exige que

le règlement de tous les conflits qui peuvent subvenir entre

les Etats membres soit recherché dans le cadre de

l'O.U.A75». Cette disposition traduit donc la

préoccupation des africains de vouloir régler eux-mêmes

leurs conflits, soit dans le cadre des organisations régionales ou

sous régionales, soit aussi dans celui de la relation plus

informelle entre dirigeants d'Etats africains.

Cependant, l'existence de ces préférences

africaines dans le règlement des conflits, bien qu'ils