Page 85 sur 227

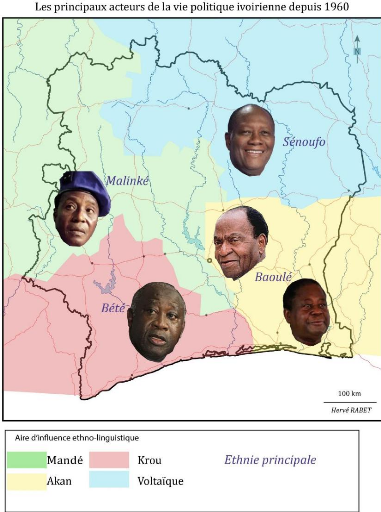

Figure 19: Carte des principaux acteurs de la vie politique

ivoirienne depuis 1960 (RABET,2020)

Page 86 sur 227

La période que nous allons maintenant aborder va de

1990 à 2011. Celle-ci, qui concerne principalement la succession de

Houphouët-Boigny, demeure le théâtre d'une construction

identitaire et citoyenne gangrénée par la violence dont les

principaux acteurs sont Henri Konan Bédié, Robert Gueï,

Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et les citoyens ivoiriens eux-mêmes.

Fin de règne

Les travaux de Claudine Vidal nous permettent de supposer que

Houphouët-Boigny, sachant surement que son état de plus en plus

délétère ne lui permettra pas d'achever son ultime mandat,

prend un ensemble de décisions censées garantir sa paisible

succession. La modification de l'article 11 de la Constitution en 1990, donne

la possibilité à Henri Konan Bédié, alors

président de l'assemblée nationale, d'achever le mandat

présidentiel en cas de disparition du président. Une autre

disposition, à savoir la nomination inédite d'Alassane Ouattara

au poste de premier ministre est simultanément mise en oeuvre. Celui-ci

dont la tâche principale est le redressement économique, est

également garant de l'ordre public lors des nombreuses absences

curatives du président (Vidal,2003).

Christian Bouquet ne manque pas de nous mentionner qu'hostile

envers la modification de l'article 11 de la constitution, le Front Populaire

Ivoirien (FPI) de l'opposant historique Laurent Gbagbo propose le 27 novembre

1993 la création d'une assemblée constituante et d'un

gouvernement de transition dont la mission pendant 12 mois serait de

réécrire la constitution et de concevoir un nouveau code

électoral plus en adéquation avec les aspirations

démocratiques du pays. (Bouquet,2005).

En vertu de l'application de l'article 11 de la constitution,

Henri Konan Bédié succède à feu Félix

Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Deux mois de deuil national

sont décrétés, durant lesquels les Ivoiriens contribuent

à un immense rituel funéraire collectif. Le 7 février

1994, des chefs d'État et délégations du monde entier se

rendent à la basilique de Yamoussoukro pour assister à la messe

funéraire du père de l'indépendance ivoirienne. Ces

funérailles extraordinaires, qui font l'unanimité, suscitent une

conscience d'unité nationale. Cette unité au-delà de la

symbolique, est également opérationnelle comme en témoigne

les nombreuses mobilisations de toutes les catégories sociales et

Page 87 sur 227

professionnelles sur l'ensemble du territoire. L'adieu au

père de l'indépendance est pour la Côte d'Ivoire l'unique

moment de son Histoire où le sentiment de fierté et

d'appartenance des ivoiriens à la « nation ivoirienne » sont

éveillés.

Les premières pratiques brutales qui

transgressèrent les normes de la paix civile, revendiquée par le

régime houphouëtiste comme son emblème, furent bien du fait

de Houphouët-Boigny lui-même via l'action de son gouvernement. Que

ce soit au travers d'assassinats de personnalités supposées trop

en savoir sur la corruption gouvernementale par de mystérieux escadrons

de la mort, de rumeurs de coups d'État commandités par

l'opposition, de violences (tabassages, viols) à l'encontre des

étudiants en mai 1991 et l'interdiction de leur nouveau syndicat ainsi

que l'emprisonnement de leurs leaders ou encore de l'enrôlement de nervis

(les « loubards ») par le pouvoir afin de maitriser les rues.

L'arrestation, en février 1992, des organisateurs d'une marche de

protestation parmi lesquels Laurent Gbagbo et le président de la Ligue

ivoirienne des droits de l'homme (LIDHO), marque l'avènement de la loi

anticasseur. Si elle ne le revendique pas dans le texte, cette loi induit par

sa mise en oeuvre l'interdiction des citoyens de manifester. Paradoxalement,

l'avènement du multipartisme, la libéralisation syndicale ainsi

que celle de la presse a pour conséquence une rupture de

l'équilibre fragile de la « paix civile » ivoirienne.

Le « dialogue à l'ivoirienne », qui permis

à Houphouët-Boigny de parfaire sa stature de Sage et à la

Côte d'ivoire d'être en « paix », s'est essentiellement

reposé sur la capacité de Houphouët-Boigny à se

montrer homme de modération, conciliateur, réconciliateur et

parfois oppresseur. La ligne de conduite adoptée depuis la fin de la

période de faux complot par Houphouët-Boigny fut pacifique.

Cependant, à partir de 1990, il ouvre une ère de brutalisation de

la vie politique et met en péril, ce qui aurait pu constituer

l'essentiel de son héritage, à savoir l'évitement de la

violence. Loin d'être perçues comme des épisodes passagers,

les violences d'État commises lors des années 1991 et 1992 sont

un basculement dans la pratique politique et citoyenne ivoirienne dans la

mesure où elles ancrent définitivement la violence comme moyen

d'expression politique acceptable (Vidal,2003).

Page 88 sur 227

Succession politique

La nomination de Henri Konan Bédié à la

tête du pays, n'est dans un premier temps pas reconnue par Alassane

Ouattara qui se ravise très vite face à la réticence des

militaires menés par le Général Robert Gueï à

embrasser sa cause. Laurent Gbagbo, quant à lui réaffirme sa

volonté du 27 novembre 1993, à savoir la constitution d'un

gouvernement de transition dont la tâche principale serait la

réécriture de la constitution ainsi que ses revendications de

1990 relatives au droit exclusif des autochtones à la

propriété foncière et la suppression du droit de vote des

étrangers favorables selon lui au maintien de l'hégémonie

politique du PDCI-RDA.

Henri Konan Bédié, à partir de 1994,

tente de s'inscrire dans la continuité de la politique d'ouverture de

son prédécesseur en proposant un projet de loi accordant le droit

de vote aux citoyens non-nationaux ressortissants de la Communauté

Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en application du protocole

portant citoyenneté de la communauté et inscrits sur la liste

électorale. Ce projet de loi rencontre une vive opposition menée

par le FPI, qui obtient gain de cause le 8 décembre 1994 avec l'adoption

d'un nouveau code électoral retirant le droit de vote aux

étrangers. Les articles 49 et 77 du nouveau code électoral vont

encore plus loin, en posant des conditions d'éligibilité

présidentielle et législative nationalistes. Dès lors, il

fallait disposer d'une ascendance ivoirienne remontant à au moins 2

générations, n'avoir jamais renoncé à la

nationalité ivoirienne et être résident de la Côte

d'Ivoire pendant les 5 années précédent le scrutin en

question sauf en cas de mandat international.

Alassane Ouattara, créateur du Rassemblement des

Républicains (RDR) apparait comme victime principale de cette

réforme électorale. L'ex premier ministre, né dans le nord

de la Côte d'Ivoire de parents originaires de la Haute Côte Ivoire

devenue Burkina Faso a occupé des fonctions au FMI avec la

nationalité burkinabè. Malgré l'exclusion

législative de Alassane Ouattara et le refus de la création d'une

commission nationale électorale indépendante souhaitée par

Laurent Gbagbo, la guerre de succession tant redoutée n'a finalement pas

lieu mais il apparaît clair qu'aucun des trois principaux

prétendants au pouvoir présidentiel, Henri Konan

Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne désarmerait

et que chacun se réserve pour l'échéance électoral

de 1995.

Page 89 sur 227

Les principales inquiétudes liées à

l'élection présidentielle de 1995 relèvent des doutes

populaires sur la capacité des 3 principaux prétendants à

l'investiture suprême à respecter les modalités

démocratiques. Le climat de grande peur, induit par l'annonce du

décès d'Houphouët-Boigny, aurait pu devenir de plus en plus

oppressant, jusqu'à susciter de dangereuses méfiances entre

personnes et entre groupes supposés prêts à l'offensive.

Là encore, rien de tel ne se passa et la peur se dissipa. Non parce que

Henri Konan Bédié était devenu Président de

manière pacifique mais parce que la Côte d'Ivoire toute

entière s'est consacrée aux funérailles

d'Houphouët-Boigny

L'élection présidentielle se tient le 23

octobre 1995. Elle est, pour l'opposition, essentiellement constituée

par le Rassemblement des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara et du

Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, l'occasion d'user de la

violence comme levier politique. Ce recours à la violence constitut une

rupture essentielle des modalités de la confrontation politique qui

avaient jusqu'alors existés. Bien que la gouvernance du Parti

démocratique de Côte d'ivoire (PDCI) ne soit pas immaculée

de violence, il en avait cependant l'exclusivité et usait de celle-ci en

premier lieu à l'encontre des opposants politiques

déclarés, des étudiants et des journalistes. Cette

violence mobilisait ainsi des corps spécialisés : forces de

l'ordre, personnel judiciaire, et plus rarement hommes de main.

Le président Henri Konan Bédié, durant

les vingt-trois mois de sa présidence, ne se prive pas d'utiliser les

moyens de coercition disponibles malgré sa volonté

supposée de parvenir à une « démocratie

apaisée ». Il faut dire que le PDCI-RDA, essentiellement

composé des vieux éléphants zélés du parti,

guère préparé au multipartisme, vient d'imploser : une

partie de ses membres a rejoint le RDR de Alassane Ouattara, allié de

circonstances du FPI au sein d'un front Républicain d'opposition

Cependant, Henri Konan Bédié, qui ne

lâche rien ou presque rien, notamment en matière de transparence

des élections, bénéficie d'un effet heureux de la

dévaluation du franc CFA et tient pour l'occasion un long discours

favorablement reçu par la population. Bien des signes montraient qu'il

serait le vainqueur des élections présidentielles. En 1995,

l'initiative de la violence est du fait des adversaires du pouvoir en place qui

déclenchent, en octobre, un « boycott actif » des

élections présidentielles. Ils engagent leurs militants dans le

combat de rue, provoquant ainsi destructions de biens, pillages et morts. Le

slogan

Page 90 sur 227

du boycott actif lancé par le Front républicain

tient en une formule : « empêcher la tenue des élections par

tous les moyens possibles » (Vidal,2003).

Les répercussions les plus graves se produisent dans

l'Ouest du pays où les communautés baoulés «

allogènes » sont victimes d'exactions de la part des «

autochtones ». Dans certains quartiers d'Abidjan, les manifestants se

livrent à toutes sortes de brutalités et terrorisent ceux qui

souhaitent voter. Cet épisode violent est rapidement contenu et l'ordre

public très vite rétabli. Cependant, pour la première

fois, depuis l'établissement du multipartisme, des organisations

politiques ont volontairement provoqué un climat d'émeute qui

aurait pu dégénérer en affrontements beaucoup plus

meurtriers. Cet épisode a été favorable à

l'émergence de deux formes de violence : les affrontements ouverts entre

communautés rurales « autochtones » et « allochtones

» et celle engendrée par la mobilisation des jeunesses urbaines

défavorisées qui estiment qu'elles ont plus à gagner

qu'à perdre dans ces désordres. De fait, les dirigeants

politiques du front républicain ont pris une décision qui n'eut

peut-être pas, sur le coup, des conséquences tragiques pour

l'ensemble de la nation, mais qui rendit concevable en tant que moyen politique

le recours à la violence de leurs partisans.

Devenu, malgré les tensions, président de la

république ivoirienne par la voie des urnes, Henri Konan

Bédié, doit faire face aux premières conséquences

de la dévaluation du Franc CFA de 1994 qui transforme la

récession, en crise économique. Pour la population, cela se

traduit par une baisse des revenus liés aux produits d'exportation,

notamment du cacao, première source de revenus du pays et premier

secteur d'emploi (25% de la population) ainsi que par une hausse des prix des

produits de consommation de base.

Le mécontentement populaire prend rapidement une

dimension de conflit interethnique. Dans le cas du conflit opposant les

bétés, ethnie de Laurent Gbagbo et les baoulés, ethnie

d'Henri Konan Bédié, il semble que la rivalité ne concerne

non plus seulement l'accession foncière mais traduit bien de la

volonté des bétés de mettre fin à

l'hégémonie socio-politique baoulé. Dans ce contexte, le

Général Robert Gueï, refuse d'engager ses troupes dans les

opérations de maintien de l'ordre de l'Etat, lors des violentes

manifestations de septembre et d'octobre 1995. Il est condamné pour cela

à de la prison mais bénéficie d'une grâce

présidentielle ainsi que d'une retraite anticipée dans

Page 91 sur 227

son village natal situé non loin de Man, dans l'ouest

du pays. Il ne reviendra sur le devant de la scène qu'en 1999

(Bouquet,2005).

L'étranger dans la société

ivoirienne

Dans le but d'apaiser les tensions sociales liées aux

enjeux de nationalité, de propriété foncière et

d'éligibilité politique, Henri Konan Bédié par

l'intermédiaire de la Cellule Universitaire de recherche et de

diffusions des idées des actions politiques de Henri Konan

Bédié (CURDIPHE) tente de redéfinir le contrat social

ivoirien en 1994 (Bouquet,2005).

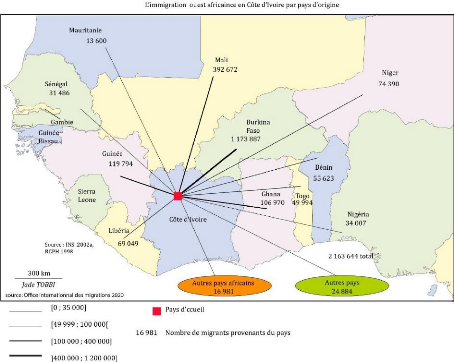

Figure 20: Carte de la migration ouest africaine en

Côte d'ivoire (TOBBI,2020)

Selon Alfred Babo, la période coloniale fut vectrice

d'une immigration massive de pays voisins pour dynamiser l'économie de

la colonie ivoirienne. La politique d'ouverture d'Houphouët-Boigny s'est

inscrite dans la continuité de la politique d'intégration des

Page 92 sur 227

étrangers menée par l'administration coloniale.

C'est alors qu'en 1998, la Côte d'Ivoire compte 15 366 672 habitants dont

4 000 047 de non nationaux, soit 26 % de la population totale (Babo,2012).

La Côte d'Ivoire se présente donc comme une

terre d'accueil pour les étrangers, principalement originaires d'Afrique

de l'Ouest. Ces derniers, totalement intégrés à la

société ivoirienne, bénéficient de conditions

favorables d'accès à la terre, à l'emploi et au droit de

vote. Si l'on considère l'intégration comme un processus qui

mène au fait qu'une population dans un milieu donné ne pose plus

de problème ni à elle-même ni à son environnement,

alors à partir des années 1990 l'importante population d'origine

étrangère en provenance d'Afrique de l'Ouest, a

recommencée, comme en 1958, à poser un problème à

la société ivoirienne. La politique de l'ivoirité, mis en

oeuvre à partir de 1994 par le président Henri Konan

Bédié, a fortement accentué si ce n'est influencé

le regard nouveau porté par les Ivoiriens sur les étrangers et

précipité la fracture sociale. (Babo,2012).

Au-delà de la définition de l'étranger

comme un individu ne bénéficiant pas de la nationalité du

pays dont il est résident, il convient de rappeler que la notion

d'étranger est l'une des plus discutées dans la sociologie. Cela

démontre que cette notion est évolutive, construite et

déconstruite selon les paradigmes dominant de l'époque dans

laquelle elle s'inscrit.

Nous pouvons légitimement nous interroger sur

l'influence politique exercée par l'administration où celle du

discours populaire dans le processus de construction de la

représentation de l'étranger au sein d'une société.

Sur la base de la dialectique de l'intériorité et de

l'extériorité, l'idéal-type de l'étranger, est

défini comme celui « d'une personne arrivée aujourd'hui

et qui restera demain » et dont l'obligation ou le désir de

rester dans le pays d'accueil provoque, inéluctablement la naissance de

relations entre l'immigré et ce pays (Simmel,1908).

S'inspirant de l'analyse simmélienne, Otthein

Rammstedt définit l'étranger comme le symbole des relations entre

hommes, mais souligne surtout que l'objet sociologique de l'étranger

pose l'unité entre le détachement d'un point spatial et la

fixation à ce même point. Si la notion d'étranger s'est

construite chez Simmel avec l'idée d'espace et de

Page 93 sur 227

mobilité, on peut noter que les nouvelles formes de

mobilité et le lien disparate des immigrés avec leurs pays

d'origine permettent de repenser cette notion (Babo,2012).

Mahamadou Zongo montre comment en l'absence de relations avec

le territoire d'origine, des enfants de parents burkinabés, nés

en Côte d'Ivoire, sont doublement étrangers.

Considérés comme des étrangers en Côte d'Ivoire, ils

le sont également au Burkina Faso où la majeure partie d'entre

eux d'entre eux ont été contraints de rentrer par la force

à l'occasion du conflit foncier de Tabou en 1999 et de la crise

militaro-politique débuté en 2002.

Finalement, ces « diaspos », ont eu le

sentiment d'être des étrangers chez eux, comme en témoigne

un émigrant en 1945 : « Le pays étranger n'est pas

devenu notre patrie, mais notre patrie est devenue un pays étranger

». Si cela est vrai pour les premiers émigrants, c'est encore

plus vrai pour leurs descendants qui ne disposent d'aucunes attaches au lieu de

provenance de leurs parents. Toutefois, contrairement à ce qu'affirmait

cet émigrant en 1945, le pays étranger est devenu bien leur

patrie. Ainsi, dans le cas des jeunes burkinabè, beaucoup d'entre eux

sont retournés en Côte d'Ivoire où ils se sentent membres

à part entière de la société d'accueil. Si nous

nous inscrivons dans la perspective de Georg Simmel, ces reflux montrent que

l'étranger ne demeure pas en dehors de la société

d'accueil. Bien au contraire, « l'étranger est membre du groupe

et la cohésion du groupe est déterminée par le rapport

particulier qu'il entretient avec cet élément »

(Zongo,2003).

Mais ce que ne révèle pas G. Simmel, c'est le

fait que les rapports sociaux dans la construction ou la déconstruction

de la notion d'étranger changent sous l'effet de facteurs sociaux,

économiques et politiques. Ainsi l'intégration de

l'étranger fait parfois place à son rejet. Historiquement,

l'appel, voire la course à l'étranger, considéré

comme principale richesse dans le cadre de la frontière interne, fut

à la base de l'établissement de communautés plus larges et

plus développées dans les sociétés

précoloniales ouest africaines (Babo,2012).

Plus récemment, en Côte d'Ivoire, comme dans

plusieurs pays africains, le tutorat a été le principe des

relations à la fois sociales, affectives et sacrées qui se sont

nouées entre les membres des communautés locales et «

leurs étrangers ». Cependant, la crise du tutorat

lui-même ainsi que les mutations subséquentes dans ces relations

dues aux

Page 94 sur 227

revendications et aux émancipations des

«étrangers» sont à la base d'une nouvelle

citoyenneté.

En Europe comme en Afrique, les «étrangers»

qui sont installés revendiquent désormais des droits sociaux et

politiques dans un monde où paradoxalement les instruments qui ont

contribué à son ouverture sont également sources de

craintes et de repli sur soi. L'inscription sur les listes électorales

est le premier rapport entre un individu issu de l'immigration et l'accession

à la citoyenneté (Césari, 1993). Mais on ne saurait

limiter la citoyenneté aux droits politiques, car chez Pierre Milza, ou

encore Dominique Schnapper, l'acquisition de droits sociaux est une des

premières voies pour accéder à la citoyenneté.

Cette nouvelle citoyenneté ne serait plus « purement

représentative » mais « participative et collective

», liée à « une implication effective dans la

vie locale » En effet, l'individu étranger ne souhaite plus

être assimilé à la notion d'immigré rattaché

à une considération de l'étranger comme un individu «

assisté et objet de la politique », mais bien à

celle de citoyen à part entière ayant des droits et des devoirs.

Il veut ainsi établir de nouveaux rapports non plus d'assistance ou

d'entraide, mais d'égalité au sein de la communauté de

citoyens qui l'accueil.

L'accès à la citoyenneté marque de

nouveaux rapports d'égal à égal avec autrui,

effaçant ainsi toutes différences, en particulier dans la vie

civique (Withol de Wenden,1996). Cette transformation à la fois mentale

et administrative révèle un paradoxe de l'intégration

ivoirienne, provoquant un sentiment de répulsion de l'étranger

croissant à l'origine d'une idéologie telle que

l'ivoirité (Babo,2012).

L'ivoirité

C'est à travers l'expérience social de

l'ensemble de ses individus qu'une société définit sa

représentation de l'étranger qu'elle exprime à travers sa

culture (Baxandall,1981). L'expérience sociale en Côte d'Ivoire,

au début des années 1990, a été marquée par

une crise d'identité à travers l'ivoirité

(Babo,2012).

Tentative de Konan Bédié de conciliation d'un

chauvinisme structurel des peuples ivoiriens et de l'écriture de sa

propre légende au coeur d'un nouveau contrat social ivoirien,

l'ivoirité s'appuie aussi sur une autre composante, qui va

précisément à

Page 95 sur 227

l'encontre des principes qui en font un instrument utile et

sain d'unité nationale et de clarification de la citoyenneté

ivoirienne.

Dans la mesure où, par son signifiant, elle implique

une définition essentialiste du peuple ivoirien, l'ivoirité est

conçue comme l'idéologie d'un pouvoir instrumentalisé par

l'Etat qui se doit d'être dirigé par un Homme fort pour atteindre

son plein potentiel (Vidal,2003). Nous retrouvons ici les derniers vestiges des

apprentissages idéologiques communistes d'Houphouët-Boigny.

La légitimité prétendue de Henri Konan

Bédié repose sur plusieurs considérations

ethnico-politiques. La première, est que son occupation de la plus haute

fonction de l'Etat démontre de sa force et de son exemplarité. La

seconde, est que son origine baoulé lui assure une

légitimité sociale à gouverner le pays. Henri Konan

Bédié ainsi que bon nombre de représentants

éminents de l'appareil d'État et du PDCI-RDA de l'époque,

sont baoulés, ethnie du pays akan implanté dans les parties

orientales et centrales du Sud ivoirien.

Henri Konan Bédié s'inscrit à la fois

dans la continuité du culte de la personnalité instauré

par Houphouët-Boigny mais également dans la rupture en tentant

d'étendre celui-ci à un culte de l'univers akan. Ce culte, reflet

d'une vision ethnocentrée de ceux qui exerçaient jusqu'alors le

pouvoir et au travers duquel l'ivoirité, par un pur jeu

autoréférentiel, pouvait prendre sa pleine dimension

d'idéologie nationale (Vidal,2003).

Soutenue par un appareil d'intellectuels et

d'écrivains rassemblés au sein de la Cellule Universitaire de

Recherche et de Diffusion des Idées du Président Henri Konan

Bédié (CURDIPHE), la justification de la légitimité

de l'ivoirité repose sur deux arguments principaux. Le premier

ethnocentré, admet que les traditions, les systèmes de

pensées et d'organisations akans sont les plus à même de

servir de moteur à la modernisation du pays. Henri Konan

Bédié prend inspiration sur les « Dragons d'Asie » dont

la croissance spectaculaire à partir des années 1990 s'est

appuyée sur un profond enracinement culturel permettant

l'émergence de régimes forts encadrant les sociétés

dans leurs processus de développement. Henri Konan Bédié

considère également que l'organisation sociale baoulé

bénéficie d'un harmonieux équilibre entre une «

aristocratie » qui exerce le pouvoir et une « plèbe »,

travaillant la terre et prédisposée à l'obéissance

au pouvoir

Page 96 sur 227

(Bédié, 1999). De filiation royale tribale,

Henri Konan Bédié s'estime ainsi être le légitime

leader de la nation ivoirienne.

Autrement dit, l'entreprise de Henri Konan

Bédié est une tentative de conciliation de l'héritage de

Houphouët-Boigny et de son propre legs, s'appuyant sur l'expérience

historique ivoirienne par laquelle le monde baoulé n'a cessé de

jouer au sein d'une Côte d'Ivoire où se conjuguaient croissance

économique et stabilité politique, tout à la fois le

rôle des gens de la terre et des gens du pouvoir, et de figurer ainsi au

premier plan de la vie nationale.

Cependant, malgré cet héritage essentiel, deux

choses distinguent l'ivoirité de Henri Konan Bédié de la

politique ethnocentrée d'Houphouët-Boigny. Contrairement à

cette dernière elle n'est pas compensée par les subtils

rééquilibrages ethnico-régionaux dans l'accès

à l'appareil d'État qu'Houphouët a pu d'autant mieux se

permettre que, durant la période du « miracle ivoirien »,

l'État fut un remarquable fournisseur d'emplois et redistributeur de

deniers publics, donnant au contraire à l'ivoirisation des emplois

publics, notamment des hautes fonctions politico-administratives, une

tonalité nettement baoulé, assimilant plus que jamais l'exercice

du pouvoir à l'ethnocratie baoulé.

Mais l'ivoirité se distingue encore plus nettement par

le fait d'utiliser la « baoulisation » comme un modèle de

défense d'intérêts plus étroitement nationaux,

c'est-à-dire en rompant effectivement avec cette autre dimension de la

politique « houphouëtienne » qui a permis à

quantité d'étrangers de travailler en Côte d'Ivoire et de

s'y assimiler. Autrement dit l'ivoirité en faisant du monde

baoulé, et plus largement akan, son fer de lance exclusif, attise le

sentiment d'exclusion des régions du nord méprisées depuis

l'indépendance et des krous, leurs principaux rivaux ethnique et

politique. (Babo,2012)

La tentative de redéfinition du contrat social

ivoirien par Konan Bédié est désavouée dans un

contexte où plus du tiers de la population issue de l'immigration est

exclu de la communauté ivoirienne, dès le début des

débats sur l'ivoirité. Sur une considération

ethno-politique, les individus présents dans le nord du pays commencent

à être considérés comme des citoyens de «

seconde catégorie » par les populations présentes dans le

sud du pays qui s'estiment être « les véritables ivoiriens

». Au sein des espaces urbains tel que celui du district d'Abidjan,

l'essentiel de l'activité économique informelle

Page 97 sur 227

est réalisé par des immigrés. Cela a pour

effet d'accentuer la stigmatisation des populations du nord du pays

amalgamées à la figure de l'étranger spoliant le travail

des ivoiriens (Babo,2012).

La rivalité politique qui oppose le Parti

Démocratique de Côte d'ivoire -Rassemblement Démocratique

Africain (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié, le Front Populaire

Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le Rassemblement des Républicains

(RDR) d'Alassane Ouattara a pour conséquence l'instrumentalisation de la

quête d'identité populaire, transformant celle-ci en une lutte

intercommunautaire plus en plus violente, contribuant à la brutalisation

la société urbaine. L'élection présidentielle de

1995 boycottée par l'opposition est un moment clef de la

légitimation politique de la violence et d'un enrôlement

inédit des jeunes sous des bannière politique et partisane.

Dans les régions rurales de l'Ouest, les

revendications foncières autochtones font particulièrement

échos auprès des jeunes déscolarisés et sans

emploi, rentrés dans leurs villages en quête d'un lopin de terre,

qui en viennent à s'organiser de façon martiale et autonome pour

défendre ce qu'ils considèrent être « leur territoire

» et à en chasser toute personne considérée comme

étrangère.

Dans la seconde moitié des années 1990, bien

avant le surgissement de la violence armée, on voit ainsi se multiplier

dans les villages et les petites localités du Sud-Ouest ivoirien, des

mouvements d'autodéfense et des milices plus ou moins ethniques

dirigées contre les allogènes. En réaction, les

allogènes s'organisent en structures analogues. L'institution sociale du

« barrage » se développe ce moment-là, avec ses

règles et ses acteurs, et la violence milicienne devient maître

dans certaines régions, prenant parfois la forme de pogroms comme

à Tabou, près de la frontière libérienne, en

novembre 1999 (Vidal, 2003).

Quelques années plus tard, on retrouvera pendant la

guerre, certains « barragistes » dans des groupes

d'autodéfense villageois, reproduisant leur savoir-faire du

road-block dans la lutte patriotique contre les « assaillants

» rebelles, ou le réaffecte à d'autres fonctions

miliciennes.

C'est dans ce contexte de contingence des luttes sociales et

politiques que s'amorce la transition militaire, qui accélére

malgré elle, la militarisation et la « milicianisation » du

champ politique ivoirien. Cependant considérer le putsch de 1999 comme

le basculement

Page 98 sur 227

de la société ivoirienne dans la violence est

une erreur manifeste. La violence était déjà

considérée, par l'essentiel de la population, comme partie

intégrante du système, comme indiquent les nombreux

témoignages des victimes des faux complots d'Houphouët-Boigny ou de

la coercition importante du régime Bédié. La chasse aux

étrangers de 1958 menée par les partisans de la LOCI qui a

mené à la création de la JRDACI est également

témoin de cet usage antérieur de la violence comme levier de

décision politique.

Hormis les épisodes précités des

années 1990, l'usage de la violence politique, toutefois, n'était

pas ostentatoire comme dans certains pays ; elle était plus subtile et

ciblée. La stabilité du régime était plus

assurée par le clientélisme institutionnalisé que par la

terreur. Certes, l'armée occupait une place importante dans le

système, notamment au sein de l'administration (douanes, corps

préfectoral) et des entreprises publiques, où les officiers

étaient nombreux. Mais, sur le plan symbolique, Houphouët-Boigny a

toujours veillé à déconnecter l'appareil militaire du

processus de légitimation politique. Le « Président-planteur

» tirait son aura d'autres registres que celui du fusil. Se méfiant

de sa propre armée, il la choyait financièrement et toléra

la pratique de la corruption de la part de ces derniers. Il s'est tout du long

de son règne reposé quasi exclusivement sur la « vieille

amie » française pour assurer la sécurité de son pays

et faisait en sorte que les FANCI (Forces armées nationales de

Côte d'Ivoire) demeurent une armée fantoche, composée

d'officiers fidèles, cantonnés à des taches de maintien de

l'ordre (Vidal,2003).

L'incapacité des héritiers

d'Houphouët-Boigny à fédérer la nation et à

proposer un avenir prospère au pays, a sans doute effrité

l'allégeance de l'armée dont le principal leader Robert Gueï

se trouvait exilé dans son village natal pour insubordination depuis

quelques années.

Page 99 sur 227

B. Résistance patriotique et rébellion :

brutalisation de la pratique citoyenne ivoirienne Transition

militaire et exclusion politique

D'après les travaux de Christian Bouquet nous pouvons

estimer qu'en 1999, après 6 années de gouvernance de Henri Konan

Bédié, la situation du pays est alarmante. La Côte d'Ivoire

fait face, à l'escalade de la violence interethnique entretenue par la

rivalité entre le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le

Rassemblement Des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara, une crise

économique, une corruption généralisée, un

népotisme ostentatoire et surtout un désengagement des bailleurs

de fonds internationaux.

Si le coup d'Etat du 24 décembre n'est pas du fait

d'une mobilisation sociale mais bien d'une initiative militaire, il ne souffre

d'aucune hostilité populaire. Dans ses premiers discours, le «

Général-Président » Gueï fait l'unanimité

populaire par son appel à la paix, la réconciliation nationale et

la tolérance. Sa ligne politique est celle du renouveau et de

l'assainissement des organes de gouvernance du pays. En outre il déclare

ne pas aspirer au pouvoir et s'engage à se retirer une fois les

conditions d'un suffrage universel sain établies.

Adepte du multipartisme, il consulte dès le 27

décembre 1999, 48 formations politiques sur 112 recensées pour la

composition de son gouvernement de transition. Si celui-ci eut pour vocation de

faire redescendre les tensions interethniques, il ne fera hélas que les

attiser. Sa composition jugée « trop nordique », pousse le FPI

à décliner sa participation. Il obtiendra 2 postes

supplémentaires pour revenir sur sa décision. Il faut dire que le

spectre d'Alassane Ouattara, président du RDR alors en exil politique,

cristallise l'action du FPI et la vie politique ivoirienne (Bouquet, 2005).

Le putsch de 1999 créer inexorablement une rupture

entre la Côte d'Ivoire et le reste monde. La nature putschiste du

régime de Robert Gueï est inacceptable pour la communauté

internationale dans la mesure où celui-ci vient se substituer à

un président élu démocratiquement. En interne, la

situation de conflit s'accentue avec de nombreux affrontements observés

dans l'ouest du pays. Accusé de complaisance à l'égard des

étrangers par le FPI, le Général-Président Robert

Gueï, dont les velléités de durée

Page 100 sur 227

politique se sont finalement révélées,

s'aligne au fil de sa régence sur la ligne politique du FPI et du

PDCI-RDA. Il déclare ainsi le 28 février 2000 que

l'ivoirité est un « bon concept ».

En adéquation avec le discours démocratique du

Général-président Gueï, le Comité National de

Salut Public (CNSP) propose en janvier 2000, un calendrier électoral

comprenant un référendum sur la constitution en juillet, une

élection présidentielle en septembre et une élection

législative en décembre. Ce référendum est

l'occasion d'un arbitrage citoyen relatif aux conditions

d'éligibilités des candidats à l'élection

présidentielle, présentes dans l'article 35 de la nouvelle

constitution ivoirienne. Le débat public s'articule essentiellement

autour du conflit politico-ethnique opposant le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR

de Alassane Ouattara sur l'éligibilité de ce dernier (Bouquet,

2005).

Marc le pape met en exergue qu'au coeur de ce conflit, se

trouve un antagonisme entre deux thèses irréconciliables. D'un

côté, les preuves de la nationalité d'Alassane Ouattara

sont fausses et en outre il s'est prévalu d'une autre nationalité

de ce fait il ne peut donc être candidat. La déclaration de Henri

Konan Bédié en 1999, qui qualifie Ouattara de «

burkinabè qui n'a pas à se mêler de nos affaires de

succession » démontre du ressentiment du sud ivoirien à

l'égard du président du RDR. De l'autre, l'identité

ivoirienne d'Alassane Ouattara est affirmée, démontrée, et

sa négation est vécue comme un acte insultant, humiliant pour

ceux dont le nom, l'origine et la carte d'identité rapprochent de lui

(Le pape, 2003).

A de fréquentes reprises, l'ancien Premier ministre

doit présenter, lors de ses discours, la généalogie

témoignant de ses origines ivoiriennes (Le Pape,2003). C'est ainsi,

qu'en août 1999, à l'occasion du congrès de son parti il se

déclare candidat à la présidentielle malgré les

conditions requises en matière de nationalité, de filiation et de

résidence qui sont censées l'en empêcher. Il se justifie

à travers les propos suivants : " Ma mère Hadja Nabintou

Cissé, originaire de Gbéléban au nord-ouest de la

Côte d'Ivoire, vit à Cocody, et tout le monde la connaît.

Mon père, El Hadj Dramane Ouattara, originaire de Kong au nord-est de la

Côte d'Ivoire, installé naguère à Dimbokro, y

était bien connu, notamment par le président Félix

Houphouët Boigny, et notre cour familiale est toujours là,

habitée par mon frère Sinaly Ouattara. Je suis né à

Dimbokro et tout le monde le sait".

Page 101 sur 227

Pour comprendre l'intensité des passions

suscitées par ce problème de nationalité, il est

nécessaire de rappeler qu'elles ne sont que la conséquence de

l'usage de l'ivoirité dans la vie publique et politique.

L'ivoirité ne recouvre rien de précis, c'est ce qui fait sa

force. Malgré des conditions hostiles, Alassane Ouattara se

présente malgré tout à l'élection

présidentielle (Le pape,2003).

L'avant-projet de constitution présenté le 28

février par la Commission consultative constitutionnelle et

électorale (CCCE), va dans le sens d'un durcissement des conditions

d'éligibilité. Ainsi l'article 35 stipule que : « le

président de la République doit être ivoirien d'origine,

né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine.

Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne

et ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. En

outre il doit avoir résidé sur le territoire ivoirien les 5

années précédent le scrutin duquel il est candidat

».

Si les conditions de présence sur le territoire et la

non prévalence d'une autre nationalité sont clairement des

critères qui vise à l'éviction politique de Ouattara, la

procédure de justification de l'ascendance nécessaire à

l'éligibilité politique et à l'accès à la

citoyenneté ivoirienne est perçue comme une exclusion par la

population présente dans le nord du pays, issue pour la majorité

de la tradition d'immigration ivoirienne (Bouquet,2005).

Le changement de vocable des opposants à la

candidature de Ouattara transformant « l'ivoirité » en «

identité ivoirienne » ne parvient pas à masquer la dimension

xénophobe de l'application politique de celle-ci. D'autant plus que le

RDR est alors accusé par son opposition et la Ligue ivoirienne des

droits de l'homme (LIDHO), d'entretenir une vaste fraude à la carte

d'identité depuis la nomination de Ouattara au poste de premier ministre

en 1990. En conséquence de cette accusation, la LIDHO exige une

révision des titres d'identité remis entre 1990 et 2000. Il n'est

pas aberrant de penser que dans le contexte de corruption

généralisée et structurelle de la Côte d'Ivoire, des

fraudes à la carte d'identité aient bien eu lieu, mais

l'accusation ouverte et ciblée de la LIDHO démontre du manque de

recul et maturité politique des citoyens et organisations

présentes en Côte d'ivoire à ce moment-là. En

réponse à la création de la LIDHO, jugée trop

complaisante du pouvoir et vectrice de la xénophobie sudiste, le

Mouvement ivoirien des droits de l'homme (MIDH) est créé.

Celui-ci opère en premier lieu dans la clandestinité et se fait

porte-parole des populations du nord, dont la stigmatisation attise la

colère.

Page 102 sur 227

Les sorties médiatiques de la première dame

ivoirienne de l'époque, Rose Doudou Gueï, précipitent un peu

plus le schisme entre un nord considéré alors par les populations

du sud comme acquis aux étrangers et un sud, lui-même

considéré comme envahi par ces mêmes étrangers,

marquant par ailleurs la fin de l'état de grâce de Robert

Gueï, qui ne parvient plus à se défaire de

l'étiquette du fascisme.

Dans le souci d'apaiser les populations du nord, il propose

le 27 avril 2000 une révision des conditions d'éligibilité

politique et d'accès à la citoyenneté. Si désormais

tout prétendant à l'investiture doit être né de

père « ou » de mère ivoirien d'origine, Alassane

Ouattara demeure exclu des prétentions présidentielles dans la

mesure où il s'est prévalu d'une autre nationalité

politique. Cette clause retirée par la Commission consultative

constitutionnelle et électorale (CCCE) précédemment est

alors réintroduite par Robert Gueï.

La montée des tensions consécutives à

cette décision pousse Robert Gueï à dissoudre son

gouvernement. Ce remaniement est l'occasion, d'évincer le RDR du

gouvernement. Si à partir de ce 27 avril 2000, l'essentiel de la

préoccupation de Robert Gueï est de soigner sa stature

présidentielle, il doit néanmoins faire face aux

conséquences de la « milicianisation » de l'armée

initiée par son putsch. La mutinerie provoquée par les militaires

le 4 juillet 2000, qui réclame un « trésor de guerre »

de 6 millions de francs CFA par homme, soit dans les environs de 9000€ par

tête démontre de cela (Bouquet,2005). Si elle fut maitrisée

par la répression, cette mutinerie témoigne également du

désengagement du corps militaire de sa vocation première à

servir et protéger les citoyens.

L'allégeance militaire ivoirienne au politique

dépend dès lors de 3 facteurs : la capacité du meneur

à répondre aux exigences économiques de ses troupes, sa

provenance ethnique et de sa volonté et capacité à

intégrer les nouvelles recrues à l'appareil

politico-militaire.

Six jours avant le référendum, le «

Général-président » Gueï modifie à

nouveau l'article 35 de la constitution qui est soumise au vote. Ainsi il

fallait bien être né de père « ET » de

mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Cet acte se présente

comme un contre-pied à l'appel d'Alassane Ouattara à voter en

faveur de la constitution le 26 mai 2000. En dépit de la

Page 103 sur 227

période de tension, la constitution est massivement

adoptée par 86,3% des suffrages exprimés avec un taux de

participation de 65,05% (Bouquet,2005).

Le reste de la campagne est marquée par

l'éviction définitive du RDR de l'élection ainsi que du

PDCI-RDA. Les deux candidats principaux à la présidence du 22

octobre 2000 sont alors Robert Gueï et Laurent Gbagbo. Si le premier ne

fait pas réellement campagne, le second certainement sur de sa victoire

profite de sa campagne pour mettre en garde le président sortant sur la

nécessité d'accepter pacifiquement les résultats du 22

octobre.

L'élection du 22 octobre 2000 marque le retour des

« conflits ouverts » sur le territoire ivoirien. Le FPI de Laurent

Gbagbo met en oeuvre un dispositif d'observation reposant sur l'utilisation des

nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que sur la

mobilisation de la force armée pour bénéficier de la

lecture des résultats en temps réel. Ceci n'est pas du goût

du président sortant qui fait alors intervenir la « Brigade rouge

», une des milices qui lui est fidèle, à la Commission

Nationale Electorale, pour faire pression sur cette dernière. Le

ministère de l'intérieur annonce la dissolution de celle-ci

après qu'elle ait proclamée la victoire du Général

Gueï à 52,72% des votes exprimés.

La contestation de Laurent Gbagbo est suivie d'une

mobilisation de « patriotes », invités à descendre dans

la rue pour faire barrage à l'imposture du résultat. Si dans un

premier temps les affrontements entre les pro « Gueï » et les

« patriotes » de Laurent Gbagbo gangrènent les rues et

l'armée, causant 9 morts, la nature des heurts change rapidement. A la

proclamation des résultats définitifs faisant de Laurent Gbagbo

le nouveau président ivoirien, les « patriotes »

composés de civils et de militaires pour la plupart armées,

prennent alors pour cible les militants du RDR qui ont profités de

l'incertitude des résultats pour manifester en faveur de la tenue d'une

nouvelle élection. Les rues d'Abidjan prennent ainsi des airs de 1958

quand une véritable « chasse aux dioulas » ethnie

assimilée à Alassane Ouattara, est menée nous rappelant

les agissements de la Ligue des Originaires de Côte d'ivoire (LOCI). Le

bilan est de 155 morts, 316 blessés et 50 disparus. En outre, le premier

charnier, pratique qui se démocratisera pendant la rébellion

nordiste est découvert dans le quartier de Yopougon (Bouquet, 2005).

Le climat de violence ne s'efface pas fin avec la

proclamation définitive de Laurent Gbagbo à la tête de la

Côte d'Ivoire, dans la mesure où les élections

législatives de décembre 2000

Page 104 sur 227

s'inscrivent dans la continuité des

présidentielles, et ne donne qu'une victoire politique au FPI, qui en au

printemps 2001 préempte l'ensemble des sphères

législatives et exécutives ivoiriennes.

Longtemps considérée comme un modèle de

paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire,

poumon économique de la sous-région, bascule à la fin des

années 1990 dans un cycle de crise militaro-politique, qui met fin

à l'hégémonie du PDCI-RDA, le 24 décembre 1999.

Mené par le général Guei,

surnommé pour ce fait le « père Noel en treillis », le

putsch de 1999 selon Richard Banégas constitue un séisme dans la

trajectoire somme toute assez tranquille de la « révolution passive

» ivoirienne, une rupture dans les mécanismes de

dérégulation sociopolitique jusqu'alors en vigueur qui

s'exprimaient dans une idéologie politique de la paix et de la

cohésion sociale.

Mais, comme nous avons pu voir, ce putsch fait suite à

une montée des tensions qui s'amorce dès le début des

années 1990, sous le règne d'Houphouët-Boigny, avec la

répression féroce du mouvement démocratique qui est

mené par le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et un

syndicat étudiant qui allait devenir très puissant, à

savoir la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire (FESCI).

Ces violences d'Etat, qui ciblent les dirigeants des partis d'opposition et les

leaders étudiants, ont un important effet de crantage, dans la mesure

où elles légitiment en retour l'usage de la force et de la rue

contre un régime dont la forte répression est

considérée comme illégitime par la majorité de la

population. Elles constituent aussi un des premiers moments de la «

milicianisation » des luttes politiques ivoiriennes, le pouvoir

n'hésitant pas à louer les services de loubards surnommés

« vagabonds salariés » et plus communément

nommés « VS » dans les quartiers où ils

sévissent, pour casser les grèves et réprimer tout forme

d'oppositions au régime.

Les enquêtes menées par Richard Banégas

montrent que certains épisodes de cette période demeurent des

références importantes de la grande gente milicienne

d'après-guerre : ceux qui ont été les victimes directes ou

indirectes de cette coercition déléguée aux nervis du

régime y font souvent référence dans les justifications de

leur engagement, notamment les membres de la FESCI.

Page 105 sur 227

Le putsch de décembre 1999 rompt également avec

la trajectoire historique de cantonnement politique de l'armée. Il

inaugure un cycle de violence marqué par la multiplication de tentatives

de coups d'Etat et la radicalisation de la répression politique. On peut

retenir 3 effets majeurs de cette séquence. Elle contribue d'abord

à légitimer l'usage de la violence armée comme moyen

d'arbitrage politique. Dès lors les militaires en rupture de ban et les

jeunes miliciens deviennent les faiseurs de rois et les juges de paix de la

compétition politique. Bien entendu ils ne détiennent pas le

monopole de la légitimité politique mais la classe politique et

plus particulièrement les héritiers de l'houphouëtisme ne

peuvent plus gouverner sans eux. Le second effet majeur de la transition

militaire est l'accélération du double processus de «

milicianisation » de l'armée et de la société qui

s'était engagée dans la décennie

précédente.

Dès le début de la junte militaire, on peut

observer une désagrégation immédiate de l'appareil de

sécurité dont la gendarmerie, jusque-là

réputée pour sa discipline, qui se divise en de multiples

factions, qui obéissent souvent moins à la chaine de commandement

officiel qu'à des hiérarchies informelles et à des clans

personnels. En vérité, ce processus débute pendant la

gouvernance de Henri Konan Bédié, qui n'est pas parvenu à

garantir la cohésion des Forces armées nationales de Côte

d'ivoire (FANCI) comme son prédécesseur. Les sous-officiers

originaires de l'Ouest et surtout du Nord, très nombreux dans

l'armée et souvent d'extraction modeste, ont mal vécu la

dégradation de leurs conditions sous la présidence

Bédié.

Ce sont ces officiers qui mettent fin au régime de

Henri Konan Bédié en décembre 1999, confiant ensuite les

rênes du pays au général Robert Gueï. Dans le sillage

de ces jeunes mutins de décembre 1999, on voit alors se constituer des

factions militaires plus ou moins autonomes au sein de l'armée et des

structures parallèles qui deviennent très vite des milices

urbaines, plus ou moins affiliées à un « leader »

politique mais qui n'obéissent en vérité qu'à leurs

petits chefs militaires, dont le lieutenant Boka Yapi et le sergent-chef

Ibrahim Coulibaly dit « IB » que l'on retrouvera à la

tête de la rébellion de 2002. Leurs dénominations que l'on

peut qualifier de mafieuses tel que « Camorra », « Cosa Nostra

», « Brigades rouges » ou « Mafia » traduisent des

dérives criminelles de ce régime de transition se livrant

à toutes formes de violences et de pillages.

Page 106 sur 227

La veine tentative du général Guei de

restitution de l'ordre dans ces structures durant l'été 2000 par

le démantèlent du « PC Crise » et l'exil de « IB

» démontre de la grande inquiétude du «

Général-Président » relative à sa

capacité à les contrôler. Au vu de l'Histoire, il apparait

clair que le mal était déjà fait. Robert Gueï est

rapidement dépassé par les velléités de ses

partisans militaires comme civils qui l'ont fait roi et qui se

considèrent dès lors au-dessus des lois. De fait, le

troisième effet notable de cette transition militaire a

été de contribuer à une diffusion rapide de la violence

dans l'espace public et, surtout, de renforcer le sentiment d'impunité

de ceux qui l'utilisaient pour accumuler richesses et pouvoir

(Banégas,2010).

Rébellion et démocratisation des milices en

Côte d'Ivoire

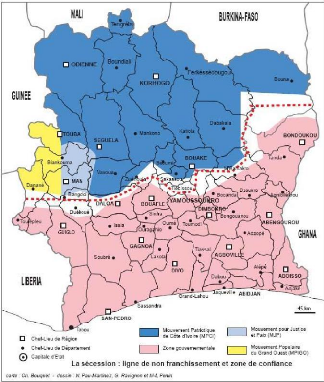

Figure 21: La crise ivoirienne entre 2002 et 2007

(PARMENTIER, 2007)

Page 107 sur 227

La notion de milice, qui, de façon

générale, prête déjà à confusion,

définit ici plusieurs types de regroupements et modes d'action. On peut

en distinguer trois : les forces paramilitaires de l'Ouest, les groupes

d'autodéfense villageois et les milices urbaines constituées pour

l'essentiel des « jeunes patriotes » de Laurent Gbagbo. Toutes ces

structures n'ont pas forcement pris une part active aux combats, certaines se

spécialisant plutôt dans l'action de rue, l'intimidation et la

mobilisation de masse comme les Jeunes patriotes d'Abidjan ou la FESCI.

Précisons d'ailleurs que la situation de conflit

ouvert est très brève entre septembre 2002 et l'été

2003, avec quelques épisodes de violences sporadiques par la suite. Bien

que ces affrontements donnent lieu à des violences extrêmes dans

certaines zones, il faut souligner que les anciens combattants ont, en

comparaison d'autres situations, pas beaucoup ou pas longtemps combattu. La

typologie milicienne présentée plus haut est purement analytique

et non exhaustive car, d'une part, on constate que les frontières entre

ces divers mouvements sont très poreuses sur le terrain et, d'autre

part, on sait que ces mouvements participent d'une même nébuleuse

de forces parallèles qui ont été organisées et

financées en haut lieu par les premiers cercles du pouvoir

présidentiel (Banégas,2010).

Quoique non homogènes et pas toujours

coordonnées, ces diverses forces parallèles s'inscrivent dans un

continuum de privatisation de la violence et de para-militarisation du pouvoir

dont l'exercice, durant la guerre, s'est informalisé. Ces structures

sont très actives aux débuts du conflit ; ce sont elles qui

permettent au régime de se maintenir. Leurs activités par la

suite, varient en fonction des évènements ; certaines

disparaissent, d'autres font évoluer leurs fonctions et leurs raisons

sociales, mais la plupart se maintiennent et posent le défi majeur de

l'après-guerre. De par sa signification sociale et politique, le

phénomène milicien et son devenir s'est rapidement

révélé un facteur à considérer dans

l'appréciation du processus réconciliation post-conflit

(Banégas,2010).

Les racines de la guerre civile ivoirienne

débutée en 2002 sont rendues complexes par une pluralité

de causes allant de la crise économique et du chômage des jeunes

à la question de la citoyenneté en passant par la politique

foncière. Par conséquent, les acteurs que cette guerre civile

implique sont motivés par des logiques et des représentations

différentes rendant compte des dynamiques les impactant au début

du conflit.

Page 108 sur 227

L'approche des perceptions du conflit permet ainsi de

comprendre certaines logiques, souvent sous-jacentes, qui motivent les jeunes

combattants ivoiriens. Leurs représentations et leurs

compréhensions de la guerre diffèrent dans la majorité des

cas de celles de leurs hiérarchies politiques et militaires,

essentiellement communautaires. Mais ils trouvent cependant des justifications

de leur enrôlement dans les expériences de frustrations

identitaires.

L'évocation d'une lutte pour la liberté dans

laquelle les jeunes ivoiriens perçoivent des valeurs telles que le

sacrifice, l'abnégation ou encore le courage est à mettre en

rapport avec leurs volontés d'être partie prenante du processus de

transformation sociale, politique et économique du pays. La violence des

jeunes ivoiriens au plus fort de la crise repose sur un socle social et

communautaire qui fournit au conflit son ancrage local. Aussi, on peut observer

parmi les déterminants de leur enrôlement, l'implication de

ceux-ci à divers niveaux de l'instance familiale et communautaire.

L'enrôlement au sein d'une milice constituant le gage d'une

sécurité familiale et communautaire.

Michel Galy note par ailleurs, que la légitimation du

recours à la force armée tire ses arguments des

événements de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire.

Cette approche nous permet d'explorer les différentes significations que

prend le conflit dans les représentations collectives. Ainsi, il a

été mis en évidence le lien entre les perceptions de la

nature du conflit et un processus social de légitimation de

l'enrôlement des jeunes. Cependant, ces derniers s'opposent à

l'idée d'une sécession ou d'irrédentisme tout en

définissant l'idée de la patrie sur la base d'une

idéologie valorisée dans leur aire culturelle exclusive

(Galy,2010).

En somme, selon Moussa Fofana le conflit ivoirien

s'établit sur la base d'ancrages locaux et d'une accumulation de

frustrations antérieures, terreau fertile dans lequel chacun a

trouvé les justifications de son engagement. On ne peut occulter la

prédominance d'une idéologie victimaire dans la mobilisation des

combattants. La question identitaire posée au départ du conflit

est devenue une entrée possible pour attirer l'attention sur les

perceptions variées de la citoyenneté et les insuffisances des

mécanismes de régulation politiques, sociales et mêmes

économiques de la société ivoirienne (Fofana,2011).

Page 109 sur 227

Si les rebellions locales ont tout intérêt, pour

asseoir leur légitimité, à se poser dans un contexte

national et à nier les influences ou alliances extérieures, un

comparatisme rapide dévoile au contraire bon nombre de liens

étonnants, au-delà des discours. Si des chercheurs comme Stephen

Ellis et surtout Paul Ritchards ont mis l'accent sur les catégories

d'âge et d'ethnicité de rébellions socialement et

politiquement dominées, nous pouvons mettre en avant le caractère

spatialement périphérique, dans une double acceptation spatiale

et sociale de ces mouvements dans la crise ivoirienne.

Au regard de la période de conquête coloniale,

procédant des côtes vers l'intérieur, le caractère

politique des périphéries ivoiriennes dominées et

délaissées prend alors une dimension structurelle. Des chercheurs

comme Claude Raffestin, comparant les modes de construction de l'Etat, n'ont

pas hésité à généraliser ce

phénomène : quand l'Etat se montre fort et juste en son centre,

il est au contraire plus distant et coercitif au sein de ses territoires

constituant ses marges. Pour autant, nous nous abstiendrons de tout

déterminisme dans la mesure où un guérillero ne naît

pas tout armé à chaque frontière. Il faut pour cela des

circonstances particulières, une histoire propice, des financements, une

organisation, etc. Les mouvements rebelles d'Afrique de l'ouest ont souvent

été appréhendé au regard d'autres Etats africains,

la plupart d'entre eux patrimoniaux. Ainsi, l'économiste Paul Collier

prête aux « War Lords » des mentalités exclusivement

entrepreneuriales et des moeurs seulement capitalistiques.

Le discours structurant des rébellions peut avoir une

certaine consistance idéologique bien que leurs pratiques en

diffèrent sensiblement. Qu'il s'agit du discours anti-corruption et

anti-Krio (créole) du Front Révolutionnaire Uni (RUF) de Sierra

Leone, des revendications libératrices du Front national patriotique du

Libéria (NPLF) de Charles Taylor contre la dictature de Samuel Doe au

Libéria, ou encore des revendications pro-Rassemblement des

Républicains (RDR) illustrant des revendications nordistes contre

l'ivoirité défendu par le Mouvement Patriotique de Côte

d'ivoire en Côte d'Ivoire (MPCI). Autant de registres évocateurs

de revendications politiques, même s'ils heurtent l'idéal marxiste

des guérillas anciennes. A travers ces idéologies mobilisatrices

se dessinent les failles et les faillites des Etats concernés.

Fonction tribunitienne des guérillas devant la

corruption du système électoral, elles se heurtent cependant aux

structures sociales. Nous pensons ici à l'émancipation brutale

Page 110 sur 227

d'une jeunesse, dont la démographie galopante, conduit

à sa subordination structurelle. Elles ne proposent au mieux qu'une

alternance de prédation basée sur une certaine logique autochtone

du pouvoir : « à chacun son tour... de bouffer ! ».

L'imaginaire populaire ivoirien de la rébellion,

s'appuie essentiellement sur une logique complotiste qui considère que

l'instigateur véritable de celle-ci demeure caché, attendant

patiemment son heure. Selon cette considération, bon nombre d'ivoiriens

considèrent encore les mouvements insurrectionnels, dans sa seule

dimension de bras armé du RDR et de ses alliés, nonobstant les

terribles sévices subit par la population du nord de la part de rebelles

devenus très rapidement incontrôlables au fil de la

rébellion. Cette représentation comporte l'avantage provisoire de

rendre compte de l'autonomisation partielle de la rébellion et de son

ancrage territorial, l'un expliquant partiellement l'autre sans toutefois en

épuiser le sens.

Le mystère des origines de la rébellion qui

n'est pas sans rappeler celui des sociétés secrètes,

attire de nouveaux combattants, aventuriers des temps modernes de toute la

région, qui ont trouvé dans le nomadisme guerrier une situation

pérenne. Pour le camp présidentiel, dont les patriotes et

l'armée loyaliste constituent les forces, les rebelles sont à la

fois des militaires putschistes assoiffés de pur pouvoir, terroristes

islamistes, bataillon détaché burkinabé, ou encore

mercenaires déployés par les occidentaux en

général, français en particulier. Parfaitement

contradictoires, ces considérations ont le mérite de s'appuyer,

tour à tour sur d'indéniables indices tirés de la

chronologie du mouvement rebelle (Galy,2007)

Page 111 sur 227

Figure 22: Les principales factions de la rébellion

ivoirienne (BOUQUET, Pau-Martinez, 2016)

Bien que la croissance rapide des effectifs rebelles soit due

au ralliement des militaires déchus de l'armée officielle, la

présence au début de la rébellion de mercenaires venus du

Libéria et de la Sierra Léone atteste indéniablement du

phénomène de nomadisme guerrier ouest-africains. Ce nomadisme

entraine l'importation de méthodes utilisées en Sierra Leone et

au Libéria telles que l'utilisation d'enfants soldats. Une majeure

partie des travailleurs de l'informel et des chômeurs urbains et ruraux

du Nord ivoirien se constitue en troupes supplétives aux soldats d'une

rébellion, au début inférieur à un millier

d'hommes. La rébellion bénéficie également à

travers eux d'un certain enracinement ethnique.

Plus hypothétique encore, la présence de

soldats burkinabè, avec ou sans uniforme, même s'il est de

notoriété publique que Ouagadougou sert de base arrière

aux leaders

Page 112 sur 227

rebelles qui y possédaient, grâce au

président Compaoré, villas et 4x4, subsides et armes, ainsi que

des facilités de voyage à l'étranger et

d'entraînement militaire. (Galy,2007).

De ces contingents hétérogènes, les

médias internationaux en ont trop vite fait une unité, à

la fois guérilla et mouvement politique. L'« opération MPCI

» a bien été, de l'avis de beaucoup, montée à

posteriori, après l'échec du putsch amenant à la

rébellion et son cantonnement par la force Licorne au Nord de la

Côte d'Ivoire. Celle-ci a néanmoins introduit des

réalignements inédits tout en favorisant un clivage inattendu

militaires/civiles. Le pouvoir rebelle, en dehors du clivage factionnel entre

les principaux leaders Ibrahim Coulibaly dit IB et Guillaume Soro, est plus

à concevoir comme une nébuleuse, faite d'agencements changeants,

de chefs de guerre et de leurs troupes, que comme un système de

commandement hiérarchisé. La reconnaissance des leaders locaux

tels que les « commandants de zones » dit « coms zone », en

charge d'un périmètre dont la surveillance est assurée par

des « commandements opérationnels » assignés à

des postes urbains, peut faire illusion de la réalité qui est

celle de rivalités incessantes pour les rackets, régulées

par les armes. Ainsi, une logique de fiefs se développe, symbole d'une

territorialisation de la violence, qui oblige les leaders rebelles à

tenter de nouer des alliances avec les pouvoirs autochtones, comme Koné

Zackaria, le chef de guerre de Vavoua. Un certain repli sur les fiefs est

observable, à partir de l'exécution du caporal-chef Bamba

Kassoum, taxé de pro-Ibrahim Coulibaly (IB) et bien avant, celle du chef

de guerre Adams, à Korhogo.

La violence militaire, criminelle ou politique, en zone

rebelle, est mal connue et documentée ce qui permet une importante

spéculation à son sujet. En termes de gouvernance et de

définition de la légitimité de la rébellion, de la

cohérence de ses pratiques avec son idéologie, le sujet est

pourtant crucial. La représentation de la violence peut cependant se

nuancer selon les temps et les lieux. Dans sa dimension chronologique, elle est

le fait de « violences de guerre » à l'encontre de

l'armée ivoirienne et des « corps habillés », de

massacres de fonctionnaires et de civils sudistes qui restent à

élucider, d'« épuration ethnique » largement

sous-évaluée, notamment de la part des acteurs humanitaires qui

collabore avec la rébellion en zone nord, en particulier dans la ville

de Bouaké ; et par un massacre ethnico-factionnel au sein de la

rébellion, lors de l'épuration violente par les miliciens de

Guillaume Soro.

Page 113 sur 227

Cela n'empêche pas une « violence ordinaire »

contre la population locale, régulière et sanglante, encore plus

mal connue, due en particulier à l'absence de forces de l'ordre au sein

de l'appareil militaire rebelle. A ce propos, la représentation

populaire de l'action rebelle est incarnée par le massacre gratuit, par

une des factions de la rébellion, de jeunes filles baoulés

exécutant dans un petit village près de Sakassou une danse

rituelle d'exorcisme de la violence. Cet épisode mineur, qui touche

autant les représentations que l'immolation des enfants de gendarmes

sudistes de Bouaké, a bien sûr à voir avec la perte d'une

certaine innocence du vivre ensemble et du temps des rituels remplacés

par celui de la violence pure.

Dans l'ouest, une « libérianisation » du

conflit conduit à des formes de violences plus anomiques, du moins

proches de celles observées lors du conflit du Libéria, à

tel point que la rébellion elle-même se débarrasse de

leaders comme le « pseudo Doe » et de groupes nomades qui enfreignent

les pratiques de la rébellion de Bouaké, elle-même pourtant

peu regardante sur les exactions contre les civils. Ainsi on peut

évoquer une « épuration ethnique sporadique » sur

plusieurs points de la zone rebelle, dans les territoires proches du

Libéria, contre les guérés en particulier. Il est vrai que

cette « libérianisation » du territoire ivoirien reste

partagée, puisque les deux camps loyalistes comme rebelles, ont

instrumentalisé des couples d'oppositions ethniques transfrontaliers,

depuis longtemps sous-jacentes ainsi que des groupes nomades mercenaires, issus

des conflits du Libéria et de la Sierra Leone, en quelque sorte

recomposés pour poursuivre leurs carrières guerrières

(Galy,2007).

L'évolution sanglante de l'Ouest porte tellement

préjudice à la rébellion que l'éviction du «

pseudo Doe », leader éphémère de l'inconsistant

Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) apparaît du fait du

leader Guillaume Soro. A Bouaké, capitale rebelle, les pratiques des

groupes « militaro-mafieux », dénommée « Camorra

», « Cosa nostra » ou encore « Ninja », qu'a connu

Abidjan sous la transition militaire du général Gueï, se

perpétuent voire s'accentuent. Cela n'étonne aucun analyste, tant

il est connu qu'un groupe des « fondateurs » de la rébellion

est justement issu de cette mouvance. Selon une enquête de la Ligue des

droits de l'Homme ivoirienne (LIDHO) de février 2003, « environ 80

% des violences sont perpétrées par les rebelles ». Il est

important de mentionner ce fait dans la mesure où il est quasiment

absent du traitement médiatique

Page 114 sur 227

international de la rébellion et constitue dès

lors un différentiel de représentation de la guerre entre

ivoiriens et étrangers, notamment européens.

A ce jour, un important travail d'enquête villageoise

reste à effectuer en particulier dans la zone nord. Des ONG

françaises, telles Action contre la faim (ACF), remarquent que la

violence systématique contre les populations civiles de l'Ouest au

moment des faits est sous-évaluée. Il faut y voir la conjugaison

d'incursions libériennes et de pratiques extrêmes, qui

échappent en partie au pouvoir de Bouaké, avec une

criminalisation des forces en présence, aggravée par un

système de représailles non seulement interethniques

(inter-ivoirien), mais avec les immigrants nordistes au sens large («

dioulas » et sahéliens) dans une compétition foncière

aiguë (Galy 2007).

Page 115 sur 227

Les dimensions mystiques du conflit ivoirien

Bien que mis à la marge des considérations

relatives à la guerre civile ivoirienne, l'approche par un angle

mystique du conflit peut apporter un éclairage sur les allures de «

guerre sainte » que peut prendre le conflit ivoirien à son

Momentum.

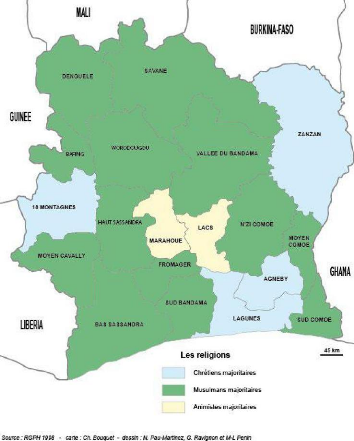

Figure 23 : Répartition ethnique et religieuse en

Côte d'ivoire (Bouquet, Pau-Martinez, 2016)

La Côte d'ivoire abrite essentiellement deux aires

cultuelles sur son territoire. L'islam est la religion la plus

représentée sur le territoire tandis que le christianisme est

majoritaire dans la zone ivoirienne la plus peuplé, à savoir la

région des lagunes.

Page 116 sur 227

Le spiritisme ivoirien se caractérise par un

syncrétisme entre les dogmes des religions monothéistes

dominantes et des pratiques et croyances vernaculaires tels que l'animisme et

le vodou.

Les jeunes patriotes menés par Charles Blé

Goudé, au-delà d'une certaine connivence ethnique avec le

président voue un véritable culte à celui surnommée

« Le christ de Mama », nom du village natal de Laurent Gbagbo. Le

président Gbagbo, ancien professeur de géographie et membre de

l'international socialiste, est un orateur né qui sait galvaniser les

foules, alternant les postures, allant d'un Mandela Ouest africain de par son

combat politique l'ayant mené en prison à un Thomas Sankara de

par sa relation tumultueuse au monde et à l'occident. Et manifestement

d'Houphouët-Boigny de par sa volonté de restaurer la pratique du

« dialogue à l'ivoirienne » disparu avec « le vieux

».

C'est en vertu de ces considérations, que la

représentation des jeunes patriotes, fervents chrétiens

évangélistes, pratiquants pour la plupart, du « Christ de

Mama » est celle d'un élu prophétique dont le rôle est

de restaurer la grandeur de la Côte d'Ivoire. Cette vision est largement

diffusée au sein de la population par un appareil religieu proche du

pouvoir, composée de pasteurs et de prophètes dont

l'intégrité au vu des événements peut être

remise en cause.

Cette représentation « messianique » de

Laurent Gbagbo est renforcée à mesure que sa ligne politique est

empreinte d'une valeur communautaire qui fait de l'ère Gbagbo,

l'ère de l'hégémonie bété, où chaque

membre de sa communauté « pourrait bouffer à son tour

». Ainsi l'accès aux privilèges du peuple bété

est récompensé par une allégeance que l'on peut qualifier

de fanatique de celui-ci à son président.

On peut retrouver actuellement à travers des meetings

du mouvement « Gbagbo Revient ! dit Gbor » les derniers vestiges du

culte voué à Laurent Gbagbo, devenu martyr depuis son

déferrement à La Haye. Le spectre d'un retour à la vie

politique de l'ancien leader du Front Populaire Ivoirien constitue une menace

majeure au fragile équilibre de « paix » présent sur le

territoire ivoirien depuis 2011.

L'essentiel des forces armées rebelles, composé

de jeunes pour la plupart désoeuvrés issus des villages du nord

du pays, est essentiellement de confession musulmane. Le courage de ces troupes

sur le champ de bataille provient, outre de l'alcool et de la drogue, de la

Page 117 sur 227

confiance en la protection des « fétiches »

prescrits par leurs marabouts familiaux. Il va de soi que l'efficacité

de ce que certains nommeraient placebo, ou encore efficacité magique

n'est rendu possible que par l'acceptation collective de l'existence d'une

transcendance dépassant la compréhension humaine.

L'émergence des dozos au coeur du conflit ainsi que

l'institutionnalisation de ceux-ci à partir de 2011 traduit d'un

amalgame entre des considérations mystiques et des impératifs

sécuritaires. On pourrait considérer cet amalgame comme un retour

à une forme d'organisation sociale précoloniale mais lorsque que

l'on s'intéresse de plus près à cette

institutionnalisation des dozos, il apparait évident qu'il

s'agit plus d'un opportunisme politique des principaux leaders des associations

de dozos que d'un retour à des valeur passés de la

société ivoirienne.

Entre modernisme et tradition ; l'institutionnalisation des

dozos

Rodrigue Fahiramane Koné met en avant que pour

comprendre son émergence politique et institutionnelle, il est

primordial de comprendre le caractère multidimensionnel du

phénomène dozo. En plus de la profondeur historique et de

l'épaisseur culturelle qu'évoque la confrérie dozo, son

association avec la problématique sécuritaire ivoirienne permet

d'éclairer sous un angle original l'histoire politique récente du

pays.

En Côte d'Ivoire la majeure partie des adeptes de la

confrérie dozo appartiennent aux ethnies Mandé (Malinké,

Bambara, Dioula) et Voltaïque (Sénoufo et Lobi). Les mandés

et voltaïques ont historiquement été implantés dans

la partie septentrionale du pays.

La plupart des travaux spécialisés sur ces

chasseurs font des empires Mandingue et du Mali le foyer originel de la

confrérie dozo. L'Empire mandingue fut une importante entité

politique du Moyen-Age ouest africain fondé au XIIIe siècle par

le souverain Soundjata Kéita. Cet Empire a su fédérer sur

une longue période un ensemble de communautés reconnues

aujourd'hui sous le vocable de communautés mandingues. La chute de cet

empire qui connait son apogée au XIVème siècle a

marqué l'expansion géographique, après plusieurs

migrations, des différentes communautés mandingues dans une large

partie de l'Afrique de l'Ouest.

Les associations de dozos en Côte d'Ivoire sont avant

tout des confréries de chasseurs traditionnels reflétant, du

point de vue anthropologique, une institution socio-culturelle

Page 118 sur 227

propre aux traditions de l'aire culturelle Mandé

répandue en Afrique de l'Ouest. L'institution fonde sa

légitimité à la fois sur une expérience historique

et culturelle ainsi qu'une chaine de valeurs, de principes et de croyances

relevant du symbolisme religieux.

La pratique magico-religieuse des dozos, n'est pas sans

influence, militairement efficace car elle est socialement acceptée et

ancrée au coeur de la croyance populaire. Ainsi il est populairement

admis que les chefs dozos comme Zakaria Koné, Bamba, Ibrahim

Konaté ou encore Chérif Ousmane disposent de pouvoir tel que la

transformation en animaux, l'invisibilité,

l'invulnérabilité aux balles, et la prescience.

Comme au Libéria, le look rebelle est une «

panoplie ethnique » du mysticisme des chasseurs : dreadlocks, kaolin,

attirail de miroirs, colliers de cauris, amulettes et tuniques destinés

à terrifier et terrasser l'adversaire.

L'affaiblissement de l'appareil sécuritaire de l'Etat

et l'instabilité politique ivoirienne au moment de la crise ivoirienne

se révèle être des opportunités savamment

exploitées par les associations de dozos. En s'appuyant sur la

symbolique culturelle, religieuse et l'imaginaire historique, les dozos ont su

construire un consensus au sein des populations sur l'efficacité de leur

offre sécuritaire. Toutefois l'engagement politique de certaines

associations de dozos au compte de la rébellion armée dans un

contexte national polarisé autour des identités ethniques a fini

par éroder l'image d'acteurs sécuritaires neutres et

politiquement indépendants.

Les associations de dozos tout en exerçant dans un

environnement politique contingent et un cadre légal flou,

négocient astucieusement leur ancrage dans l'espace public. Ces

stratégies d'adaptation laissent transparaitre une hybridation

organisationnelle, entre logique de fonctionnement traditionnel de la