|

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

INSTITUT CATHOLOQUE DE YAOUNDE

BP 11628 YAOUNDE - CAMEROUN

FACULTE DE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

THEME : LA PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE

CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN : cas des

centrafricains

Mémoire présenté et soutenu

publiquement en vue de l'obtention du diplôme de Master en Droit

Public

Option : Droits de l'Homme et Action Humanitaire

Par :

KENGNI MELI Oriane Murielle

Licence en Droit Public Fondamental

Sous la direction de :

DrPATHE BAYANGA Alexandre Wilfried

Wieelnord

Chargé de cours statutaire à

l'Université Catholique d'Afrique Centrale

Sous la supervision de :

Pr Jean Didier BOUKONGOU

Professeur Titulaire de Droit International à

l'Université Catholique d'Afrique Centrale

Année académique :

2023-2024

AVERTISSEMENT

L'Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC)

n'entend accorder ni approbation, ni improbation aux opinions émises

dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées

comme propres à leur auteur.

DEDICACE

A mon feu Père :

MELI François

REMERCIEMENTS

Les deux années de Master qui ont conduit à la

rédaction de ce mémoire, ont été le résultat

de la contribution directe et indirecte de plusieurs personnes envers

lesquelles nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude. Ainsi, nos

remerciements vont :

v A Monsieur le Recteur de l'Université Catholique

d'Afrique Centrale-Institut Catholique de Yaoundé pour avoir

accepté de nous ouvrir ses portes pour notre formation ;

v Au Dr PATHE BAYANGA Wilfried Wieelnord Alexandre, pour avoir

accepté de diriger nos travaux de recherche, pour sa rigueur et ses

conseils qui ont permis la rédaction de ce mémoire ;

v Au Pr BOUKONGOU Jean Didier, pour son encadrement et ses

orientations scientifiques ;

v Au Dr AMOUGUI GALAOUA Pulchérie, Doyen de la

Faculté de Sciences Juridiques et Politiques pour nous avoir

accepté dans ladite Faculté et pour ses directives tout au long

de notre parcours académique ;

v A nos enseignants du Master en Droit Public, en particulier

le Dr ONANA Maurice Magloire non seulement pour sa coordination minutieuse mais

également pour son dévouement envers ses étudiants et ses

précieux conseils relativement au fond et à la forme du

présent document ;

v A mes camarades de promotion BEGUE Florence, DOUMDEOUDJE

Aimée et KESSEK Olivier Joël pour leur soutien moral et leur apport

scientifique ;

v A mes très chers parents, Monsieur et Madame BAYAGA

pour tous les sacrifices consentis dans le suivi de nos études ;

v A toute ma famille, pour le soutien inconditionnel et les

nombreux encouragements durant tout notre parcours universitaire.

v A tous ceux qui ont mis à notre disposition les

informations, la documentation et fait des observations et recommandations

utiles pour l'amélioration de ce mémoire.

v A tous ceux qui ont participé de près ou de

loin à la rédaction de ce mémoire, que l'absence de votre

nom ici ne soit pas perçue comme un signe d'ingratitude, car ils sont

écrits en lettre d'or dans mon coeur.

SIGLES, ABREVIATIONS ET

ACRONYMES

Al :Alinéa

APDHAC : Association pour la promotion

de la Paix et des Droits de l'Homme en Afrique Centrale

Art :Article

BIT : Bureau International du Travail

CADBE :Charte Africaine des Droits et du

Bien-être de l'Enfant

CADHP : Charte Africaine des Droits de

l'Homme et des Peuples

CDHC : Commission des Droits de l'Homme

du Cameroun

CESR : Commission

d'éligibilité au statut de réfugié

DGSN : Délégation

Générale à la Sûreté Nationale

DH : Droit de l'Homme

DIDH : Droit International des Droits de

l'Homme

DIH : Droit International Humanitaire

DUDH : Déclaration Universelle des

Droits de l'Homme

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la

Population

FMO : Forces de Maintien de l'Ordre

HCR : Haut-Commissariat pour les

Réfugiés

MINAT : Ministère de

l'Administration Territoriale

MINJUSTICE : Ministère de la

Justice

MINREX : Ministère des Relations

Extérieures

NDH : Nouveaux Droits de l'Homme

OCHA : Bureau du Coordonnateur des

Nations Unies pour les Affaires Humanitaires

OI : Organisations Internationales

OIM : Organisation Internationale pour

les Migrants

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

ONG : Organisation Non

Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OSC : Organisations de la

Société Civile

OUA : Organisation de l'Union

Africaine

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PIDCP : Pacte International relatif aux

Droits Civils et Politiques

PIDESC : Pacte International relatif aux

Droits Economiques Sociaux et Culturels

PNUD : Programme des Nations Unies pour

le Développement

PRC : Présidence de la

République du Cameroun

RCA : République

Centrafricaine

UCAC : Université Catholique

d'Afrique Centrale

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour

l'Enfance

RESUME

Le Cameroun depuis l'an deux mille onze a connu un important

afflux migratoire des ressortissants du continent africain et

particulièrement de la République Centrafricaine. Jadis connu

comme un pays de paix, le Cameroun fait récemment face à une

instabilité sécuritaire au niveau de ses frontières,

fragilisant à cet effet la protection des droits humains et

particulièrement le droit à la libre circulation. Le droit de

circuler librement est une prérogative capitale inhérente

à l'homme qui garantit de manière pratique la jouissance des

autres droits.

Au regard de cette instabilité sécuritaire, des

difficultés d'accès aux documents d'identification et des

contrôles abusifs, les réfugiés vivant dans la ville de

Yaoundé au Cameroun se retrouvent coincés entre le marteau et

l'enclume. C'est ce qui nous a amené à nous interroger sur

la protectiondudroit à la libre circulation des

réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun : cas

des centrafricains. De cette analyse, nous nous sommes

posés la question suivante :comment s'exerce la protection

du droit à la libre circulation des réfugiés dans la ville

de Yaoundé considérant le contexte socio-politique actuel du

Cameroun ?En guise de réponse provisoire, nous pouvons

dire que le droit à la libre circulation est juridiquement garanti

cependant reste perfectible.

Suivant cet ordre d'idées, cette étude a

consisté d'une part en la recherche documentaire et d'autre part en la

technique de l'entretien, dans le but d'évaluer dans un premier temps

l'action de l'Etat camerounais vis-à-vis de la protection du droit

à la libre circulation des réfugiés, mais aussi d'obtenir

des informations avérées auprès des personnes

concernées par ladite étude.

En effet, grâce à la recherche documentaire, il

est ressorti que la protection du droit à la libre circulation des

réfugiés à Yaoundé est garantie par les textes et

les institutions. Cependant, la technique de l'entretien a permis de

démontrer qu'en dépit des efforts consentis par l'Etat et les

organismes d'appui, cette protection contient encore des failles sur le plan

juridique rendant sa mise en application difficultueuse. D'où la

nécessité pour l'Etat du Cameroun d'amender certaines

dispositions légales, notamment le Décret de 2011 portant

organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des

réfugiés au Cameroun et d'adopter une nouvelle politiquepropre

aux problèmes des réfugiés vivant à

Yaoundé.

Mots clés : Afflux migratoire,

réfugié, instabilité sécuritaire,droits humains,

protection, garantie, libre circulation, politique.

ABSTRACT

Since the year two thousand and thirteen, Cameroon has

witnessed a large influx of migrants from the Central African Republic. Once

known as a country of peace, Cameroon has recently experienced security

instability at its borders, undermining the protection of human rights,

particularly the right to freedom of movement. This right is a fundamental

prerogative inherent to all human beings, which in practical terms guarantees

the enjoyment of other rights.

In view of the unstable security situation, difficulties in

accessing identification documents and abusive controls, Central African

refugees living in the city of Yaounde in Cameroon find themselves caught

between a rock and a hard place. This led us to look into the

protection of refugees' right to free movement in Yaounde, Cameroon: case of

central Africans.Based on this analysis, we asked ourselves the

following question: how is the right to free movement of Central

African refugees protected in the city of Yaounde, given the current

socio-political context in Cameroon?By way of a provisional answer, we

can say that the right to free movement is legally guaranteed, however remains

perfectible.

Accordingly, this study consisted of documentary research on

the one hand, and interviews on the other, with the aim of firstly assessing

the action taken by the Cameroon Government to protect refugees right to

freedom of movement, and secondly, to obtain reliable information from the

people concerned by the study.

By way of documentary research, it emerged that the free

movement of Central African refugees in Yaounde is guaranteed by the texts and

Institutions. However, despite the efforts made by the State and the support

organizations, this free movement seems to be partial, hence the need for the

state of Cameroon to amend certain legal provisions, in particular the 2011

Decree on the organization and operation of bodies managing the status of

refugees in Cameroon and the adoption of a specific policy to refugees.

Key words:Migratory influx, refugee, security

instability, human rights, protection, guarantee, free movement,

policy.

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT

i

DEDICACE

ii

REMERCIEMENTS

iii

SIGLES, ABREVIATIONS ET

ACRONYMES

iv

RESUME

vi

ABSTRACT

vii

SOMMAIRE

viii

INTRODUCTION GENERALE

1

PREMIERE PARTIE : LE DROIT A LA LIBRE

CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE : UN DROIT

GARANTI

13

CHAPITRE 1 : GARANTIE JURIDIQUE DU

DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU

CAMEROUN

14

Section 1 : GARANTIE NORMATIVE

CONSACREE

14

Section 2 : MECANISMES DE PROTECTION

DU DROIT A LA LIBRE CIRCUALTION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU

CAMEROUN

21

CHAPITRE 2 : OPERATIONNALISATION DU

DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU

CAMEROUN

31

Section 1 : MESURES ADOPTEES PAR LE

GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS EN VUE D'IMPLEMENTER LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION

DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE

31

Section 2 : JOUISSANCE DU DROIT A

LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU

CAMEROUN

38

DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU

DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU

CAMEROUN : UNE PROTECTION PERFECTIBLE

45

CHAPITRE 1 : MISE EN OEUVRE

DIFFICULTUEUSE DU DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE

YAOUNDE

46

Section 1 : OBSTACLES A LA LIBRE

CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE RELATIFS AUX

NATIONAUX

46

Section 2 : ECUEILS A LA LIBRE

CIRCULATION DES REFUGIES RELATIFS AUX SERVICES PUBLICS

53

CHAPITRE 2 : PERFECTIBILITE DE LA

PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE

YAOUNDE

63

Section 1 : MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE

DU DROIT A LA LIBRE CIRCULATION

63

Section 2 : MISE EN OEUVRE D'UN

PROCESSUS DE REINSERTION EFFICACE

68

CONCLUSION GENERALE

75

BIBLIOGRAPHIE :

78

LISTE DES ANNEXES :

ix

TABLE DES MATIERES

82

INTRODUCTION GENERALE

Le déplacement des populations d'un pays à un

autre pour des raisons de sécurité n'est pas nouveau.Depuis la

dernière décennie, les migrations forcées constituent en

Afrique une préoccupation particulière qui ne cesse de

s'intensifier, impliquant de nombreux défis.C'est dans ce sens que GERIT

JAN VAN HEUVEN dans « The problem of

Refugees » déclare : « The problem

of the refugee, is certainly one with which every human being, be he a refugee

or not, is or ought to be immediately concerned...it is unrealistic for anyone

who looks at the refugee ptoblem to say « it cannot happen

here ». No one has any absolute safeguard against becoming a refugee

himself »1(*).La Déclaration Universelle des Droits de

l'Homme du 10 décembre 19482(*) quant à elle stipule en son article 14(1)

« devant la persécution, toute personne a le droit de chercherasile

et de bénéficierde l'asile d'un autre pays ». L'asile

s'entend donc comme un lieu ou un territoire permettant à toute personne

de trouver protection et/ou d'échapper à des persécutions

ou poursuites. Ces personnes fuyant pour d'autres pays sont

appréhendées comme étant des

réfugiés3(*)

et demandeurs d'asile. Le Droit International Humanitaire s'appesantit ainsi

sur les questions du bien-être, de la garantie et de la protection des

droits des réfugiés en Afrique au regard des multiples conflits

auxquels fait face le continent. Ces migrations très souvent inattendues

et massives dont les principales causes se trouvent dans les conflits

armés, les atteintes aux droits de l'Homme, la violence, la

dégradation de l'environnement ont atteint depuis 2011 des proportions

alarmantes4(*), provoquant

à cet effet de nombreux déplacements des personnes et des biens

à la recherche d'un refuge sûr.

Le Cameroun, présenté comme un Etat pacifique et

reconnu comme l'une des principales terres d'accueil des réfugiés

de l'Afrique centrale en général et des Centrafricains en

particulier, n'est pas resté indifférent face à cette

situation, dans la mesure où il a ouvert ses frontières aux

nombreux centrafricains fuyant la guerre, respectant ainsi les Conventions et

Traités.

Partie prenante à plusieurs conventions et accords

internationaux liés à la protection des réfugiés,

c'est dans le préambule de sa Loi constitutionnelle n°96/06 du 18

janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972,

modifiée et complétée par la Loi n°2008/001 du 14

avril 2008 que le pays va une fois de plus affirmer son attachement au respect

des libertésfondamentales inscritesdans les différentes

normesinternationales et toutes les conventions yafférentes dument

ratifiées,notamment la Convention de Genève de 1951 relative au

statut des réfugiés qui stipule à son article

26 : « Tout Etat contractant accorderaaux

réfugiés se trouvantrégulièrement sur son

territoirele droit d'y choisir leur lieude résidence et d'y circuler

librement sous les réserves instituéespar la

règlementation applicableaux étrangers en général

dans les mêmes circonstances »5(*).

En effet, le droit à la libre circulation

estconsacrédans ledit Préambule en ces termes :

« tout homme a le droitde se fixer en tout lieuet de se

déplacer librement, sous réserves desprescriptions légales

relatives à l'ordre,à la sécurité età la

tranquillité publics »6(*).S'en tenant à cette disposition,les

réfugiés centrafricains vivant dans la ville de Yaoundé

devraient en principe se déplacer librement.Toutefois, le Cameroun

étant sujet à plusieurs troubles sécuritaires depuis

2011,connaît un certain nombre de limites face à la garantie de ce

droit. D'où l'importance de marquer un temps d'arrêt pour

questionner La protection du droit à la libre circulation des

réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun,

objet de la présente étude.

Ce sujet faisant l'objet de notre recherche, il serait donc

raisonnable de le contextualiser avant toute analyse approfondie.

I- CONTEXTE DE L'ETUDE

Tel que choisi, le sujet met en exergue une situation

socio-économique et politique complexe.

Du point de vue socio-économique, un

nombre record7(*) de

personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers à cause

des guerres, des violences et des persécutions.Nous assistons de ce fait

à une montée de l'hostilité et de la xénophobie au

sein de la population nationale8(*). La politisation des questions de

réfugiés et demandeurs d'asile au Cameroun traduit un sentiment

quelque fois négatif et conduit très souvent à des

conséquences néfastes non seulement pour les

réfugiés mais aussi pour les populations locales.Cette situation

pose donc un véritable défi sur le plan social. Sur le plan

économique, les conditions de vie de la plupart des

réfugiés ne sont pas évidentes, ceux-ci effectuent des

activités en majorité informelles pour survivre, leur

contribution sur l'économie est plus ou moins perceptible. De plus, au

regard des multiples difficultés rencontrées présentement

sur le territoire, les conditions sécuritaires ne sont pas toujours

garanties (entre les assassinats, les kidnappings, les viols et toute autre

sorte d'agression). Cettesituation pousse le gouvernement à intensifier

les contrôles d'identification mettant davantage les

réfugiés en situation de vulnérabilité, ces

contrôles ayant parfois un caractère abusif.

Du point de vue politique, le statut de

réfugié est le laisser-passer des réfugiés

présents sur le territoire camerounais.Il leur donne en principe tout ou

en partie les mêmes droits reconnus aux nationaux tels que le droit

d'ester en justice, le droit d'obtenir des titres d'identité et des

documents de voyage.

Après avoir évoqué les contextes

socio-économique et politique du droit à la libre circulation des

réfugiés, nous proposons la délimitation de notre

étude.

II- DELIMITATION DE

L'ETUDE

Elle consiste en la circonscription du champ de notre

étude. Il s'agit dès lors d'une triple délimitation

à savoir spatiale (A), temporelle (B) et matérielle (C).

A. Délimitation spatiale

L'espace géographique concerné par la

présente recherche est l'Etat du Cameroun, plus

précisément la ville de Yaoundé. Dans le cadre de cette

étude, nous avons choisi les arrondissements de Yaoundé

1er, de Yaoundé 4ème et de Yaoundé

6ème compte tenu du flux de réfugiés

centrafricains dans ces différentes localités.

B. Délimitation temporelle

La présente recherche s'étale de 2013 à

2024. La raison d'un tel choix réside dans le fait qu'en 2013, la

situation humanitaire en RCA était catastrophique. C'est l'année

marquant le début des hostilités entre la seleka

et les anti-balaka, causant l'arrivée massive

des populations centrafricaines sur le territoire camerounais9(*). Et l'année 2024 quant

à elle marque la fin de notre recherche.

C. Délimitation

matérielle

Cette délimitation consiste à distinguer les

différentes disciplines sur lesquelles nous nous sommes basés

pour effectuer notre recherche. A cet effet, l'étude sur la protection

du droit à la libre circulation des réfugiés

centrafricains dans la ville de Yaoundé au Cameroun fait intervenir : le

Droit international public qui encadre les rapports et les

relations internationales entre les Etats membres à une convention ou un

accord international ; le Droit International Humanitaire

qui met un accent particulier sur la protection et la garantie des

droits des personnes en situation de vulnérabilité en

général ; le Droit International des Droits de

l'Homme qui a pour finalité de promouvoir la dignité

humaine et le respect des droits humains dans tout leur ensemble et le

Droit International des Réfugiés qui met en

exergue l'ensemble des textes qui protègent et promeuvent les droits des

réfugiés tant sur le plan international que national en mettant

un accent particulier sur les causes de leur déplacement, leur prise en

charge et les obligations qu'ont les Etats d'accueil et les institutions envers

eux.

Toutes ces disciplines interviennent pour promouvoir la

protection et la garantie des droits reconnus à l'Homme en

démontrant l'engagement des Etats, des Organisations Internationales et

des Organisations de la Société Civile, qui coopèrent pour

la valorisation et la promotion des droits humains. Dès lors, elles nous

ont permis de convoquer des instruments juridiques tant sur le plan

international que national ; notamment la Charte Internationale des Droits de

l'Homme, la Convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de

1967, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, du

Statut du HCR de 1950, la Loi Constitutionnelle camerounaise de 1996

révisée, la Loi de 2005 portant statut des réfugiés

au Cameroun, la Loi n°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions

d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au

Cameroun, pour ne citer que ceux-ci.

La délimitation étant faite, il est judicieux

pour nous de définir les mots clés.

III- DEFINITION DES TERMES CLES

La définition des termes permet d'expliquer

les mots clés qui constituent la fondation de notre étude.

Il s'agitdonc de définir trois concepts à savoir :

protection (A), droit à la libre circulation (B) et

réfugiés (C).

A. Protection

En vertu de la résolution 428(v) de l'Assemblée

Générale des Nations Unies du 14 Décembre 1950, le HCR a

reçu le mandat des Nations Unies de veiller à la protection des

réfugiés et singulièrement à la recherche de

solutions durables à leurs problèmes10(*). Mais la notion de

protection est loin de trouver une parfaite définition. Ainsi,

pour le HCR, la notion de protection : «...comprend toutes

les activités qui contribuent à garantir les droits des

réfugiés. Celles-ci peuvent inclure des activités

d'assistance. Ces droits constituent à leur tour la base de la

définition de la « protection des réfugiés

»....Elle consiste à garantir des droits. Ces droits figurent dans

le droit international, et comprend trois branches pertinentes pour la

protection des personnes : Le droit international relatif aux droits de l'homme

; Le droit international des réfugiés ; Le droit international

humanitaire. »11(*)

Selon le Vocabulaire des termes juridiques de Gérard

CORNU12(*), le

terme protection se définit comme

« une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de

celle qu'elle couvre, et répondant en général à un

devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne,

un bien contre un risque, à garantir sa sécurité et son

intégrité etc.., par des moyens juridiques et

matériels ; elle désigne aussi bien l'action de

protéger que le système de protection établi

».

Pour le Dictionnaire LAROUSSE13(*) le terme protection

s'entend comme « une action de protéger, de défendre

quelqu'un contre un danger, un mal, un risque ».

Nous retenons dès lors comme définition pour le

terme protection, celle du Dictionnaire LAROUSSE.

Cette définition est retenue du fait qu'elle exprime de manière

précise dans quelle optique nous envisageons aborder notre sujet.

B. Réfugiés

D'un point de vue étymologique, le terme

réfugié découle du verbe latin refugere qui

signifie « se réfugier ». Ce verbe à son tour

est tiré de fugere qui signifie

« fuir »14(*). Appréhendé sous cet angle, le

réfugié est une personne qui a trouvé refuge quelque part

pour échapper à une menace ou un danger réel ou virtuel,

le refuge lui-même étant entendu ici comme un asile, c'est

à dire un lieu où l'on se retire pour être en

sécurité.

La Convention de Genève relative au statut de

réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 apporte une

définition internationale au terme

réfugié en son article 1(2) ; ainsi est

réfugié « toute personne qui, craignant avec raison

d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de

ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de

nationalité et se trouve hors du pays où elle avait la

résidence habituelle, à la suite de tels

évènements, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y

retourner »15(*).

De plus, pour élargir le champ d'action de cette

définition, la Convention de l'OUA faisant allusion aux problèmes

des réfugiés en Afrique en son article 1(2) stipule : est

réfugié « toute personne qui

du fait d'une agression, d'une occupation, d'une domination

étrangère ou d'évènements troublant gravement

l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine

ou du pays dont il a la nationalité, est obligée de quitter sa

résidence habituelle pour rechercher refuge dans un autre endroit

à l'extérieur du pays dont elle a la nationalité16(*) ».

Le Cambridge Essential English Dictionnary ira dans le

même sens pour définir le refugiécomme

:«Someone who has been forced to leave their country, especially

because of a war... »17(*)

Dans le cadre de ce travail, nous retiendrons comme

définition pour le terme

réfugié, les ressortissants

centrafricains ayant obtenu le statut de réfugié au Cameroun.

C. Droit à la libre circulation

Le concept à définir étant composé

de deux mots, nous définirons chacun d'entre eux. Le

droitpeut être appréhendé comme

« une prérogative attribuée à un individu dans

son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou

d'exiger d'autrui une prestation, dans le cadre du droit

subjectif »18(*). Pour ce qui est de la définition

du droitàlalibrecirculation, l'article 13

de la DUDH dispose : « (1) Toute personne a le droitde

circuler librementet de choisir sa résidenceà l'intérieur

d'un Etat. (2) Toute personne a ledroit de quitter tout pays, y compris le

sien, et de revenir dans son pays ».

Nous retiendrons comme définition pour le

droit à la libre circulation, le

privilège qu'a toute personne d'aller et de venir sans risque

d'être interpellée.

Eu égardà ce qui précède, la

thématique sur la protection du droit à la libre

circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé

peut être définit comme étant « l'action par

laquelle des réfugiés, ayant fui leur pays d'origine pour des

raisons de persécution,jouissent librement et pleinement, si les

conditions sont réunies, de la capacité d'aller et de venir

à l'intérieur de la ville de Yaoundé, sans

risqued'être interpellés ».

IV- INTERET DE

L'ETUDE

Le thème choisit présente à la fois un

intérêt scientifique (A) et social (B).

A. Intérêt scientifique

La présente étude revêt un

intérêt scientifique dans la mesure où elle peut susciter

l'amendement de certains textes de lois déjà existants ;

favorisant à cet effet la mise en oeuvre efficace et effectivede la

garantie du droit à la libre circulation des réfugiés dans

la ville de Yaoundé ; également contribuer de manière

concrète à l'enrichissement du débat scientifiqueautourde

la politisation des questionsde la garantie des droits des

réfugiés au Cameroun ; compte tenu du fait que les

réfugiés sont des personnes en situation de

vulnérabilité nécessitant une protection

particulière selon les objectifs fixés par les Nations Unies.

B. Intérêt social

La libre circulation des réfugiés est une

question assez sensible à aborder. L'intérêt revêt un

caractère social dans la mesure où priver toute personne de son

droit de circuler librement apparaîtcomme une violation de ses droits

civiques tels qu'énoncés dans les différents instruments

juridiques nationaux et internationaux. Par ailleurs, cette étude permet

de sensibiliser les réfugiés centrafricains sur les diverses

normes et les mécanismes relatifs au respect et à la garantie de

leurs droits, en vued'effectuer des réclamations en cas de violations ou

d'abus.

Ce sujet permet également un éveil des

consciences des populations nationales sur la nécessité du

respect des droits des réfugiés ; la sensibilisation,

l'information et l'éducation des populations sur les droits et

obligations en matière de migration mais également le

renforcement de l'accès à la justice et de l'action du juge en

cas de violations des droits des réfugiés au Cameroun. Cette

thématique revêt un intérêt social incontestable.

V- REVUE DE LITTERATURE

La question de la libre circulation des réfugiés

a fait l'objet de quelques travaux par certains auteurs qu'il convient

d'évoquer afin de mieux cerner notre thème de recherche.

Laurent LARDEUX,

dans « Collectifs cosmopolitiques de réfugiés

urbains en Afrique centrale : Entre droits de l'homme et « droit de

cité »19(*),

ressort l'idée selon laquelle, être un réfugié

paraît comme « un péché »selon des

nationaux. D'après lui, les réfugiés font l'objet de

stigmatisation au quotidien et sans répit, considérés

comme des « déchets à

évacuer », ils ne devraient pas pouvoir jouir des

mêmes droits qu'eux. Par rapport à ce point de vue, nous pensons

que les réfugiés, relativement à l'article 1 de la DUDH

sont des êtres humains libres et égaux devant jouir au même

titre que les nationaux de la dignité humaine et du respect de leurs

droits fondamentaux au sein des pays d'accueil. Il revient aux gouvernements

d'entreprendre des mesures efficaces et de mettre en oeuvre des

mécanismes de protection spécifiquespour garantir les droits des

réfugiés.

Michael KAGAN, spécialiste en droit de

l'immigration et des réfugiésexamine dans un article sur les

droits des réfugiés20(*) les obstacles juridiques et pratiques qui entravent

la mobilité des réfugiés et propose des solutions pour

garantir leur liberté de circulation. En effet, il

dit : « il faut expliquercomment convaincreles

gouvernement hôtesde donner plus

d'autonomieauxréfugiés » ; dans la même

lancée il ajoute : « ils ont besoinde droits

pourreconstruireleur viedans la dignité. Et pour cela, il faut que les

gouvernements s'engagent ». Selon lui, les

réfugiés urbains ont davantage besoinde droits

qued'aide,notamment « le droit de travailler, le droit de

circuler librement, le droit d'envoyer leurs enfants à

l'école »21(*). Nous rejoignons son point de vue dans la mesure

où, les droits des réfugiés sont des droits juridiquement

consacrés, cependant leproblème se pose dans leur

réalisation ; ce sont des droits écrits mais pas

appliqués. Le gouvernement camerounaispourrait à cet effet mettre

sur pieds des stratégies efficaces telles que la simplification des

procédures administratives, la facilitation d'accès aux services

publics et bien d'autres mesures évoquées dans notre

développement.

Quant à Mutoy MUBIALA,dans

« La mise en oeuvre du droit des réfugiés et des

personnes déplacées en Afrique22(*) », il examine les

défis auxquels sont confrontés les réfugiés sur le

continent africain. Dans ses écrits, il fait ressortir les

difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du droit

applicable aux réfugiés en Afrique. Selon lui, les Etas

africainsen coopérationavec le HCRgagneraient à rechercherdes

solutions durablesface au phénomène de migrationqui mine le

continent depuis plusieursdécennies. Relativement à son point de

vue, nous pensons que la situation des réfugiés n'est pas

aisée, entre les accusations faites par les nationaux de banditisme, de

délinquance et bien d'autres, ils sont souvent confrontés

à des situations de vulnérabilité lors de leurs

déplacements à l'intérieur du pays d'accueil,

bafouéset lésés, les réfugiés font face

à l'inefficacité du contexte juridique qui leur est propre.

Serge LOUNGOU23(*), dans « La libre

circulation des personnes au sein de l'espace de la CEMAC : entre mythes

et réalités » considère le droit à

la libre circulation comme un mythe au regard des réalités qui

ébranlent la sous-région Afrique Centrale. A son avis, parler de

libre circulation des personnes tout simplement relève presque d'un

miracle ; pour lui, le refus pour les Etatsà appliquer le principe

communautairede la libre circulation des personnes se traduit

par l'invasion démographique, la spoliation économique, la

perversion sociale associée à la délinquance d'origine

étrangère24(*). Au regard de cette idée, nous pensons que le

véritable obstacle à la libre circulation relève des

consciences nationales qui manifestent ouvertement la discrimination à

l'égard des ressortissants étrangers.

Eu égard à ces auteurs, la question du droit

à la libre circulation des personnes en Afrique est une énigme

à résoudre.

VI- PROBLEMATIQUE

La protection du droit à la libre circulation des

réfugiés est unequestion assez complexe au vu du contexte dans

lequel elle s'exerce et des instruments juridiques mis en place pour lagarantir

; ce qui nous amène à nous poser la question de

savoir :comment s'exerce la protection du droit à la libre

circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé

considérant le contexte socio-politique actuel du

Cameroun ?

VII- HYPOTHESE

Au regard des instruments juridiques assurant la protection

des droits des réfugiés au Cameroun à travers d'une part

les textes et d'autre part les institutions,il ressort que le droit à la

libre circulation des réfugiés est un droit juridiquement

garanti. Cependant, sur le terrain les réfugiés sontsemble-t-il,

encore victimes de pressions et de vulnérabilités dans les

espaces urbains de la ville de Yaoundé et subiraient par

conséquent d'innombrables abus de la part des nationaux.

VIII- CADRE METHODOLOGIQUE

La méthodologie25(*) est la science de la méthode utilisée

pour traiter un sujet ou un thème se rapportant à un domaine

scientifique donné, et ce, en vue de déterminer les

méthodes d'approche, les étapes du travail à faire, ainsi

que les moyens à mettre en oeuvre en vue de le réaliser. Le mot

méthode26(*) quant

à lui vient du grec ancien « methodos » qui signifie la

poursuite ou la recherche d'une voie pour réaliser quelque chose. Ainsi,

la méthode est la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à

la connaissance ou à la démonstration d'une vérité.

Le cadre méthodologique reposera donc sur les

méthodes d'analyse (1) et la technique de recherche (2).

1- Méthodes d'analyse

Pour répondre à la problématique de cette

étude, nous avons adopté une approche méthodologique

mixte.

a) Méthode juridique

La méthode juridique utilisée dans ce travail

est l'exégèse, elle nous a permis d'analyser les

normes juridiques internationales et nationales mises en place par l'Etat

camerounais en matière de protection du droit à la libre

circulation des réfugiés en général. Elle consiste

en l'identification des techniques et instruments universels du droit. On parle

de la méthode dite casuistique et de celle

dite dogmatique.

ï Premièrement, la Dogmatique

: pour la compréhension de notre sujet, elle nous a permis de

faire une analyse des normes juridiques relatives à l'action du Cameroun

dans la protection du droit à la libre circulation des

réfugiés centrafricains présents dans la ville de

Yaoundé.

ï Deuxièmement, la

Casuistique: considérée comme

l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, elle nous a permis

en interprétant les décisions relatives à la protection

des droits des réfugiés au Cameroun de voir d'une part que les

réfugiés présents sur le territoire camerounais

rencontrent généralement un problème de documentation et

d'autre part subissent toute sorte d'abus de la part des nationaux. Ces

données nousont fourniles informations nécessaires pour

démontrer que malgré le cadre juridique relatif à la

protection des réfugiés au Cameroun, il existe encore des failles

limitant la jouissance effective du droit à la libre circulation de ces

derniers.

b) Méthode sociologique

La méthode sociologique consiste dans ce travail

à toucher véritablement du doigt la problématique des

réfugiés centrafricains vivant dans la ville de Yaoundé.

Elle a consisté à se rapprocher des réfugiés afin

d'obtenir des réponses concrètes relatives à leur droit de

circuler librement depuis leur arrivée sur le territoire camerounais,

les difficultés auxquelles ils font face dans la ville, leurs rapports

avec l'administration et les populations locales et enfin leurs suggestions

pour améliorer leur situation et condition de vie.

2- Techniques de recherche

La technique de recherche consiste en la mise en oeuvre de la

méthode retenue pour rassembler les données ou les informations

nécessaires à la rédaction du travail scientifique. Ces

techniques de recherche ont inclus :

a) Technique du questionnaire et de

l'entretien

Selon C. SELLTIZ, le questionnaire est

« l'obtention des renseignements sur ce que les personnes savent,

croient, ressentent, attendent, désirent, projettent, ou sur les

explications et les motifs qu'ils invoquent à l'appui de chacune des

attitudes qu'ils adoptent »27(*). L'entretien quant à lui est

« un procédé d'investigation scientifique,

utilisant le processus de communication verbale pour recueillir les

informations en relation avec le but fixé »28(*). Ces deux techniques ont

consisté à poser des questions aux réfugiés

centrafricains vivant dans la ville de Yaoundé pour avoir leur

appréciation sur le sujet et pour évaluer leur degré de

connaissance sur la thématique que nous sommes en train

d'étudier, mais aussi auprès des différents acteurs(HCR)

ayant la charge de garantir les droits des réfugiés.

Nous avons soumis notre questionnaire à soixante-quinze

(75) réfugiés centrafricains, soit 25 dans l'arrondissement de

Yaoundé 4 (Ekounou et Ekoumdoum), 25 à Yaoundé 6

(Biyem-assi) et 25 à Yaoundé 1 (Nlongkak et Elig-edzoa).

b) Technique documentaire

La technique documentaire selon Madeleine GRAWITZ29(*) est « l'ensemble

des opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline cherche

à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les

démontrent et les vérifient ». Elle a

été faite par l'analyse de contenu et a consisté en

l'exploitation des ouvrages à la bibliothèque, des manuels

liés à notre thème, des documents pertinents en la

matière, des documents officiels écrits et oraux, des articles,

des revues, des rapports des institutions nationales et internationales. Cette

recherche a été effectuée à la bibliothèque

de l'APDHAC, celle de l'Université Catholique d'Afrique Centrale(UCAC)

et celle de l'Université de Yaoundé 2 SOA.

IX- ARTICULATION DU

PLAN

L'étude sur la protection du droit à la libre

circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au

Cameroun a ainsi été développée en deux parties. La

première partie portant sur la garantie du droit

à la libre circulation des réfugiés, à travers les

textes consacrés, les institutions et les mesuresprises par l'Etat

camerounais; et la seconde partie portant sur les

difficultés dans la mise en oeuvre effectivedu droit à la libre

circulation des réfugiés sur le terrain ; ainsi que les

stratégiesefficaces et durables à adopter par l'Etat camerounais

pour la garantie efficiente de ce droit.

Les informations collectées permettront de

répondre à notreproblématique.

PREMIERE PARTIE : LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES

REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE : UN DROIT GARANTI

Le phénomène de la migration forcée est

aujourd'hui généralisé à travers le monde, il

traduit dans une large mesure les crises et guerres qui causent la fuite de

nombreuses personnes avec pour espoir de trouver refuge dans un pays

frontalier. Ce phénomène marque de plus en plus

négativement les esprits à travers les effets quelques fois

pervers qu'il représente ; or en réalité, pour bien

d'autres aspects, il présente la modernisation du

XXIème siècle qui tend plus que jamais à

cultiver entre les humains un esprit de fraternité, du vivre ensemble,

et d'unité.

En effet, des pays tels que le Cameroun, connu comme terre

pacifique et d'hospitalité attirent le plus souvent ces migrants

forcés communément appelés réfugiés30(*) et demandeurs d'asile,

ressortissants des pays voisins ayant fuient leurs pays pour cause de

persécution, à la quête de sécurité et de

stabilité. Cet état des choses pose le problème de la

garantie de leurs droits en territoire camerounais. La garantie du droit

à la libre circulation peut se vérifier tant sur le plan

juridique (Chapitre 1), qu'opérationnel

(Chapitre 2).

CHAPITRE 1 :GARANTIE JURIDIQUE DU DROIT A LA LIBRE

CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN

Le droit à la libre circulation désigne

leprivilège qu'a une personne de se mouvoir ou se déplacer

librement sans crainte d'être interpellée. Cette mouvance peut

prendre la forme d'un déplacement à court, moyen ou long

terme31(*) en fonction de

la situation à laquelle fait face la personne qui jouit de ce

droit ; elle peut être régulière32(*) ou clandestine.

Le Cameroun, de par sa relative stabilité politique,

est un pays d'accueil des réfugiés de toutes les régions

d'Afrique, mais surtout d'Afrique Centrale. Au cour de ces dernières

années, certains pays tels que le Nigéria, le Tchad et la

République Centrafricaine ont connu de façon récurrente

plusieurs conflits ayant conduit à un flux migratoire important vers le

Cameroun ; ceci étant, force est de constater que le plus grand

nombre de réfugiés présent sur le territoire camerounais

sont les réfugiés centrafricains.

Sur le fondement de ce qui précède, le Cameroun

a adopté et ratifié bon nombre de textes contraignants et non

contraignants en plus des institutions mises en place, dans l'optique de

garantir les droits des réfugiés présents sur son

territoire. En ce sens, nous présenteronsd'abord la garantie normative

du droit à la libre circulation (Section 1) avant de

présenter la garantie institutionnelle (Section 2).

Section 1 : GARANTIE NORMATIVE CONSACREE

Pour parler de la garantie du droit à la libre

circulation des réfugiés, il faudrait au préalable que ce

droit soit consacré. Ainsi, la consécration des textes juridiques

assurant la protection du droit à la libre circulation est contenue dans

la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui est le texte

à caractère universel principal qui garantit la libre circulation

des personnes. Ne mettant pas un accent particulier sur la libre circulation

des réfugiés, nous verrons dans un premier temps le cadre

normatif international associé à celui régional

(Paragraphe 1) et dans un second temps celui national

(Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Cadre

normatif international du droit à la libre circulation des

réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé au

Cameroun

Le fondement du droit à la libre circulation des

réfugiés est contenu dans plusieurs textes généraux

et spécifiques, en vue de garantir de façon particulière

les droits de ces personnes en situation de vulnérabilité. Il

s'agit des textes universels (A) et des textes régionaux (B).

A. Normes universelles relatives

à la protection des droits des réfugiés

Sur le plan universel, de nombreux textes à

caractère contraignant et non contraignant ont été

adoptés pour la garantie du droit à la libre circulation. La

question de la protection du droit à la libre circulation reconnu

à tous les êtres humains sans discrimination permet à tout

individu de se mouvoir et de séjourner librement au sein même de

leur territoire ou d'un Etat membre conformément aux traités et

accords signés entre les Etats33(*). Tel que précisé plus haut, il existe

des textes généraux et spécifiques garantissant le droit

à la libre circulation.

Les normes universelles d'ordre général parce

qu'elles s'appliquent à tous les individus sont : la

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui

reconnaît à toute personne victime de persécution le droit

de chercher asile dans un autre pays en son article 14(1). Ceci étant,

toute personne ale droit de circuler librement comme le stipule l'article 13 du

même texte34(*).Cependant cette libre circulation doit se conformer

aux dispositions en vigueur au Cameroun. Dans la même optique, le

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques,

auquel le Cameroun a adhéré le 27 juin 1984dispose en son article

12(1) : « quiconque se trouve légalementsur le

territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa

résidence. »35(*). De ce qui précède, le droit de

circuler est garanti à la condition que le réfugié

jouissant de cette prérogative se conforme aux lois en vigueur dans le

pays.

La libre circulation comme un droit civil reconnu à

tous fait également l'objet d'une consécration juridique par des

normes spécifiques avec pour finalité la protection des droits

des réfugiés

On ne saurait parler du Droit des Réfugiés sans

parler du Droit International Humanitaire (DIH). Le DIH est un ensemble de

règles qui, pour des raisons humanitaires cherche à limiter les

effets des conflits armés ; protégeant ainsi les personnes

qui ne participent pas ou plus aux combats. Il se trouve essentiellement dans

les quatreConventions de Genève de 1949

complétées par les Protocoles additionnels de 1977

relatifs à la protection des victimes des conflits

armés. Le DIH protège les personnes qui ne participent

pas aux combats, comme les civils, le personnel médical ou

religieux ; il protège également ceux qui ont cessé

d'y prendre part, comme les combattants blessés, malades, les

naufragés ainsi que les prisonniers de guerre. Il s'applique aux

conflits armés internationaux et aux conflits armés non

internationaux qui sont considérés comme des conflits

armés opposant les forces armées régulières

à des groupes armés dissidents ou des groupes armés entre

eux au sein d'un Etat36(*). L'article 3 commun des quatre Conventions de

Genève fixe les règles limites applicables dans ce type de

conflit. Les conflits armés sont la première cause de fuite des

personnes de leurs pays pour un autre craignant pour leur vie ; en

d'autres termes, les conflits armés sont la principale cause du

phénomène de migration forcée ou déplacement

forcé, d'où la présence de plus de 117 millions de

personnesdéplacées de force dans le monde d'après un

aperçu statistique du HCR37(*).

Les droits des réfugiés ont été

consacrés pour la première fois par la Convention des

Nations Unies relative au Statut des Réfugiés

communément appelée Convention de Genève

du 28 juillet 1951, ratifiée le 23 octobre 1961 par le

Cameroun. Ce texte a été adopté afin de garantir une

protection effective et efficace des droits des réfugiés mais

aussi pour mettre fin aux violations et injustices que subissent cette

catégorie de personnes. Ce texte regroupe à cet effet tous les

droits reconnus aux réfugiés dont leur droit à la libre

circulation qui est une prérogative indispensable face aux traumatismes

qu'ils ont subi, pouvant ainsi concourir à leur épanouissement et

réinsertion sociale. C'est dans ce sens que l'article 26 de ladite

convention dispose : « Tout Etat contractant accordera aux

réfugiés se trouvant régulièrement sur son

territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler

librement sous les réserves instituées par la

réglementation applicable aux étrangers en général

dans les mêmes circonstances. »38(*) ; de même, elle ajoute en son article 3

que les Etats contractants devront appliquer les dispositions contenues dans

ladite Convention sans aucune discrimination. Il ressort de ces articles que

les réfugiés ont le droit de se mouvoir au sein du pays dans

lequel ils ont trouvé refuge dans le respect des lois en vigueur, et

qu'ils doivent être traité sans discrimination. Outre cette

Convention, le Protocole relatif au statut des réfugiés

de 1967 ratifié par le Cameroun le 19 septembre 1967,vient en

appui dans la mesure où il contraint les Etats contractants à

respecter et mettre en application effective les dispositions contenues dans

ladite Convention ; de plus, il établit une coopération

entre les autorités nationales et celles des Nations Unies prévue

à l'article 239(*)

dudit Protocole intitulé coopération des

autorités nationales avec les nations unies. De ces

dispositions, nous pouvons dire que le droit à la libre circulation des

centrafricains vivant à Yaoundé repose sur deux

éléments notamment la légitimité de la

présence et la conformité aux normesen

vigueur sur le territoire.

Hormis les normes universelles, il existe également les

normes régionales et sous régionales.

B. Normes régionales relatives

à la protection des droits des réfugiés

La communauté africaine a adopté des textes pour

répondre aux éventuelles situations auxquelles fait face

sapopulation. Nombreuses conférences ont été

organisées par les Nations Unies, les Etats africains et les

Organisations non gouvernementales dans le but de garantir les droits et

libertés fondamentaux sur le modèle des normes universelles.

C'est ainsi que la Charte Africaine des Droits de

l'Homme et des Peuples fut adoptée le 27 juin 1981 et

ratifiée le 20 juin 1989 par le Cameroun. Cette Charte consacre les

différents droits civils, politiques, économiques, sociaux et

culturels reconnus à chaque individu, notamment le droit à la

libre circulation ; stipulé à l'article 12. Il dispose en

ses alinéas 1 et 2 le droit qu'a tout individu de circuler librement et

de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ; ses

alinéas 3, 4 et 5 disposent du droit qu'a toute personne en cas de

persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire

étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux

conventions internationales ; et aussi de l'interdiction pour les Etats

contractants d'expulser collectivement et de façon arbitraire les

étrangers40(*).

Dans ce contexte, les réfugiés jouissent de la capacité

à se mouvoir librement tout en se conformant aux lois en vigueur. Tout

être humain a des droits fondamentaux qui y sont inscrits, et dont les

Etats se doivent d'assurer la garantie et le respect. Cette charte confirme

davantage l'idée selon laquelle tous les êtres humains ont besoin

de liberté dans leurdéplacement. De même, dans la

perspective d'encadrer les mouvements migratoires massifs interafricains,

l'Union Africaine a adopté en 1969 et en 2009 des normes

régionales de protection des déplacés de force, compte

tenu de la complexité de l'asile en Afrique.

Ne s'éloignant pas des dispositions de la Convention de

Genève de 1951 relative aux statut des réfugiés, la

Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistance aux

personnes déplacées en Afrique de 2009communément

appelée Convention de KAMPALA ratifiée le 24 mai

2017et la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux

problèmes des réfugiés en Afrique de 1969

ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1985,traitent de façon

complémentaire et spécifique des problèmes des

réfugiés dans le contexte africain. Le refugié ici n'est

plus appréhendé exclusivement sous le prisme de la Convention de

Genève, mais il intègre désormais une approche

régionale en fonction des réalités socio-politiques et

économiques du continent41(*) ; le droit d'asile étant ainsi

accordé à toute personne victime de persécution, sans

aucune discrimination.Ayant proclamé leur motivation à vouloir

établir un cadre normatif spécifique à la protection des

personnes déplacées de force en Afrique, ces deux Conventions se

sont très peu penchées sur la question du droit à la libre

circulation de ceux-ci.

Cependant, un Document d'Addis-Abeba sur les

réfugiés et les déplacements forcés des populations

en Afrique42(*)fut adopté en 1994 à l'occasion

du Symposium de l'OUA et du HCR sur les réfugiés et les

déplacements forcés des populations en Afrique ; avec pour

principal objectif l'élaboration d'un plan d'action en vue de

déterminer les causes profondes des fluxmigratoires et d'y apporter des

recommandations efficaces pouvant réduire partiellement ou totalement ce

phénomène. S'ajoutant à ces textes régionaux,

le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des

Peuples relatif aux Droits des Femmes du 11 juillet 2003

communément appelé Protocole de

Maputoratifié par le Cameroun le 13 septembre

2012,prévoit en son article 11 la protection des femmes dans les

conflits armés ; l'alinéa 3 stipule « les Etats

s'engagent à protéger les femmes demandeurs d'asile,

réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre

toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle

et s'assurer que de telles violences sont considérées comme des

crimes de guerre, de génocide et/ou des crimes contre l'humanité

et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant les

juridictions compétentes »43(*).

En sus du cadre normatif international de la garantie du droit

à la libre circulation des réfugiés, une multitude de

textes nationaux vient affirmer la garantie de ce droit au Cameroun.

Paragraphe 2 :

Garantie du droit à la libre circulation des réfugiés en

droit interne camerounais

« La protection des réfugiés est

une responsabilité collective qui incombe à tous les Etats

africains ainsi qu'à la communauté

internationale »44(*)

Le Cameroun, pays d'Afrique centrale reconnu historiquement

comme terre hospitalière et généreuse compte au sein de sa

législation nationale un ensemble de dispositifs traitant des questions

d'asile et de prise en charge des réfugiés. Connu comme la

destination première des réfugiés centrafricains au regard

des statistiques45(*), le

Cameroun est en effet partie prenante aux instruments juridiques internationaux

et sous régionaux en matière de promotion et de protection des

droits des réfugiés. Cette hospitalité se manifeste par

une consécration constitutionnelle (A) et une autre législative

et règlementaire (B).

A. Consécration constitutionnelle

du droit à la libre circulation

Le Cameroun à travers sa Loi N°96/06 du 18

janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,

modifiée et complétée par la Loi N°2008/001 du 14

avril 2008 communément appelée La

Constitution, consacre et garantie les droits de l'Homme et ceux du

citoyen. Elle ne dispose pas d'un article particulier qui traite de la question

des réfugiés, encore moins du droit à la libre circulation

de ceux-ci, par ailleurs, c'est dans son préambule que sont

consacrés les droits de l'homme. Il dispose à cet effet

: « ...le Peuple camerounais, proclame que l'être

humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance,

possède des droits inaliénables et sacrés ; affirme

son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte des Nations

Unies, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les

conventions internationales y relatives et dument ratifiées, notamment

aux principes suivants :

- La liberté et la sécurité sont

garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de

l'intérêt supérieur de l'Etat ;

- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu

et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions

légales relatives à l'ordre, à la sécurité

et à la tranquillité publics ;

... ».46(*)

De cette partie du préambule, il ressort que

l'égalité est reconnue entre tous les Hommes sans distinction,

mais également que toute personne a le droit de se déplacer

librement conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire.De

plus, pour une protection plus élargie, le Cameroun ne s'est pas

limité au niveau de sa Loi constitutionnelle, il a également

adopté à travers son Législateur des lois et

règlements qui garantissent les droits des étrangers en

général, assurent leur protection au sein du territoire et

encadrent leur séjour au Cameroun.

B. Dispositif législatif et

réglementaire du droit à la libre circulation des

réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé

Le Législateur camerounais n'est pas resté

indifférent face à la situation des réfugiés

présents sur le territoire ; c'est dans ce sens qu'il a

adopté divers textes de lois et règlements dans le but de

garantir leurs droits, d'assurer leur protection conformément à

la règlementation en vigueur au Cameroun. Avant d'y arriver, rappelons

que la Loi constitutionnelle camerounaise reconnaît au Législateur

la compétence de traiter de la question de la garantie des droits et

libertés fondamentaux. C'est à cet effet qu'à son

l'article 26 aux alinéas 1 et 2 (a, b) il est clairement reconnu la

compétence du Parlement en matière de vote des lois et les

domaines dans lesquels il exerce cette compétence.

C'estpar cettereconnaissance que les lois relatives aux

réfugiés et étrangers verront le jour au Cameroun.

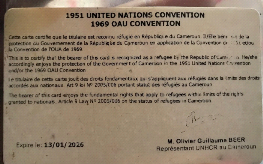

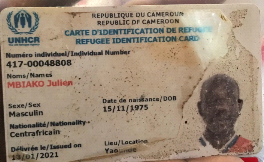

Ainsi, la Loi N° 2005-6 du 27 juillet 2005

portant Statut des Réfugiés au Cameroun marque un

réel pas vers la reconnaissance de ce qu'est un réfugié,

de la reconnaissance de ses droits et de la garantie de ceux-ci par l'Etat du

Cameroun.47(*)La

même loi reconnaît aux réfugiés les droits et

obligations accordés aux nationaux à l'article 9 du chapitre III

intitulé Droits et obligations des

réfugiés48(*). Outre cette Loi, d'autres lois ont

été adoptées par le Législateur camerounais,

notamment la Loi n° 97/012 du 10 janvier 199749(*) relative aux conditions

d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au

Cameroun notamment les articles 27 et 28 relatifs à la

carte de réfugié et à la libre circulation des

étrangers au Cameroun; laLoi n° 2007/001 du 19 avril 2007

instituant le juge du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions

de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes

publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales

étrangères ; pour ne citer que celles-ci. Ces Lois

ont pour finalité la garantie des droits des étrangers

présents sur le territoire camerounais ainsi que leurs obligations.

Au-delà des textes législatifs, des textes

réglementaires spécifiques aux réfugiés ont

également été adoptés. Il s'agit notamment du

Décret N° 20Il /389 du 28 novembre 2011 portant

Organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des

réfugiés au Cameroun50(*), qui étale de manière concrète

la prise en charge des réfugiés par les Commissions

instituées pour ce faire notamment la Commission

d'éligibilité au Statut de réfugié et la Commission

de recours des réfugiés et quiaccorde aux réfugiés

dans le respect de certaines limites, les mêmes privilèges qu'aux

nationaux. C'est le décret d'application de la Loi de 2005 relative au

statut des réfugiés.

En outre, nous distinguons également le

Décret N° 2008/052 du 30 janvier 2008 modifiant et

complétant certaines dispositions du décret N° 2007/255/PM

du 04 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi

N° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de

séjour et de sortie des étrangers au Cameroun51(*).

La consécration législative et

règlementaire étant établie, il est nécessaire de

présenter le cadre institutionnel qui garantit les droits des

réfugiés au Cameroun.

Section 2 : MECANISMES DE PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE

CIRCUALTION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN

Concernant la garantie fonctionnelledes droits des

réfugiés, le Cameroun comme la plupart des pays dans le monde

dispose d'une approche institutionnelle. C'est dans ce sens qu'il a

autorisé la mise en place, conformément aux lois n°90/053 du

19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association,

modifiée et complété par la loi n° 99/011 du 20

juillet 1999 et n° 99/14 du 22 décembre 1999 régissant les

organisations non gouvernementales, des structures spécifiques et

générales pour la garantie de leurs droits. A cet effet, on

distingue les acteurs internationaux (Paragraphe 1) des

acteurs nationaux (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 :

Acteurs internationauxà la protection des droits des

réfugiés

La protection du droit à la libre circulation des

réfugiés centrafricains au Cameroun permet de souligner le

rôle des différentes parties prenantes qui oeuvrent pour garantir

les droits de cette catégorie de personnes en situation de

vulnérabilité. Plusieurs acteurs internationaux interviennent

dans ladite protection, mais la présente réflexion nous

amène à nous intéresser aux acteurs majeurs à

savoir : le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés, la Croix-Rouge camerounaise, l'Organisation

Internationale pour les Migrantscomme acteurs spécifiques

(A) et les acteurs généraux (B)

tels que le Programme Alimentaire Mondial, ONU-Femmes, l'Organisation Mondiale

de la Santé, le Fond des Nations Unies pour la Population52(*)... etc.

A. Acteurs

internationauxspécifiques à la protection du droit à la

libre circulation des réfugiés centrafricainsà

Yaoundé

Tel que précisé plus haut, la protection du

droit à la libre circulationdes réfugiés

centrafricainsàYaoundé est perceptible à travers des

organes spécifiques. Leur spécificité découle du

fait qu'ils sont beaucoup plus aptes à gérer les

réfugiés relativement à leurs missions respectives.

Le Cameroun est une zone privilégiée de

destination des réfugiés centrafricains, en raison d'une part de

sa proximité frontalière avec le Pays mais aussi de sa relative

stabilité politique et de son potentiel socio-économique53(*).

Le HCR, principal organe international de

gestion des réfugiés au Cameroun félicite la

générosité du gouvernement camerounais et des

communautés locales qui, depuis 2013 ont accueilli plus de 479 000

réfugiés enregistrés54(*) jusqu'à ce jour, dont plus de 300 000

réfugiés centrafricains55(*) ; il appelle toutefois le gouvernement

camerounais à honorer davantage ses obligations découlant des

textes internationaux et régionaux sur la protection des droits des

réfugiés, ainsi que celles de la Loi camerounaise. En effet, le

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés est une

institution ayant pour rôle essentiel de militer en faveur de la

protection et de la garantie des droits reconnus aux

réfugiés ; ce rôle lui permet de poser des actes

d'humanité en appelant les pays voisins aux pays en crise à

maintenir leurs frontières ouvertes comme c'est le cas du Cameroun, afin

de permettre l'accès au territoire pour les personnes ayant fui leurs

pays d'origine pour cause de persécution en quête de

sécurité. Ce rôle lui reconnaît également la

compétencede contrôler les mouvements des réfugiés

une fois sur la terre d'accueil, de contrôler le respect et la garantie

de leurs droits par l'Etat d'accueil ; mais aussi de veiller à ce

que les réfugiés se conforment aux législations en vigueur

sur le territoire au risque d'être expulsé relativement à

l'article 14 de la Loi de 2005 portant statut des réfugiés au

Cameroun56(*).

Relativement aux obligations des réfugiés présents sur le

territoire camerounais, les articles 11 et 12 de ladite Loi disposent :

art.11 « tout réfugié est tenude se conformer auxlois

et règlementsen vigueurau même titre que les

nationaux » ; art.12 « toute personnequi acquiertle

statut de réfugiés'engage à menerà partir du

territoire nationalaucune activitédéstabilisatricecontrel'Etat

camerounais, contre son pays d'origineou contretout autre Etat ». Il

revient premièrement aux HCR avec l'appui des institutions nationales de

veiller à ce que tout désagrément ne soit pas causé

à l'endroit des réfugiés mais aussi, les

réfugiés doivent se conformer aux lois en vigueur.

Outre le HCR au Cameroun en matière de garantie

institutionnelle du droit à la libre circulation des

réfugiés, nous avons la Croix-Rouge ;

principalement compétente en matière d'assistance aux personnes

en situation de vulnérabilité, elle est reconnue officiellement

comme société nationale d'utilité publique en

196357(*). La Croix-Rouge

s'investit ainsi en procédant par des actions d'assistance aux

réfugiés centrafricains et tout autre réfugié se

trouvant sur le sol camerounais ; son action est encadrée sur le

plan normatif et institutionnel en vue de se conformer aux règles

particulières des lois du Cameroun. Elle déploie des

mécanismes de recherche de rétablissement des liens familiaux, de

liberté de mouvements, et de restauration de la dignité des

personnes.

Comme autre institution internationale au Cameroun, nous avons

l'Organisation Internationale pour les Migrants (OIM) ;

en tant qu'Organisme intergouvernemental, elle collabore avec ses partenaires

au niveau de la communauté internationale dans le but de résoudre

les problèmes liés aux flux migratoires, de mieux comprendre le

phénomène de migration massive et de promouvoir le respect de la

dignité humaine des migrants en général. Dans sa mission,

l'OIM apporte son aide de manière particulière aux

réfugiés vivants au Cameroun, elle s'assure de leur

développement économique ou autonomisation socio-professionnelle

sur le territoire. Les acteurs spécifiques présentés,

passons aux acteurs généraux.

B. Autres acteursà la protection

du droit à la libre circulation des réfugiés

centrafricainsà Yaoundé

Comme autres acteurs internationaux, nous pouvons citer les

Organisations Internationales ; en premier lieule Bureau

International du Travail (BIT). Agissant en collaboration

étroite avec le HCR et l'OIM, le BIT apporte son aide aux

réfugiés sur le plan du développement économique et

social. En effet, en tant que réfugié, rare sont les

opportunités à pouvoir trouver un travail décent dans le

pays d'accueil, d'où la difficulté de se prendre en charge et de

jouir de son droit à un niveau de vie suffisant. Il n'a certes pas un

rôle conséquent, mais il participe à l'autonomisation des

réfugiés58(*) avec l'appui des autres organismes internationaux et

des institutions nationales. Son action est beaucoup plus visible dans les cas

de migration volontaire en quête d'un meilleur devenir. Outre le BIT,

nous avons également le Programme des Nations Unies pour le

Développement (PNUD). Le Cameroun signataire à

la Charte des Nations Unies se voit très souvent assisté par les

organisations onusiennes dans l'optique d'améliorer la situation de vie

de sa population.

On peut également citer ONU-Femmes,

qui garantit les droits de la femmeet de la jeune filleet promeut

l'égalité des genres. Les femmes réfugiées sont

très souvent victimes des violences basées sur le genre,

notamment : le viol, la torture, les traitements inhumains, l'esclavage

sexuel ou prostitution etautres formes de violences. Au Cameroun, ONU-Femmes a

pour rôle non seulement la sensibilisation et la promotion des droits de

la femme et de la jeune fille, mais aussi la garantieet le respect des droits

des femmes réfugiées avec l'appui de certaines institutions

nationales notamment le Ministère de la Promotion de la Femme et de la

Famille.

En outre, nous avonsl'UNICEFqui oeuvre

pour la protection et la garantie des droits des enfants au Cameroun sans

distinction de statut juridique, mais également de leur

éducation59(*),

leur bien-être, et de la jouissance de leur meilleur état de

santé60(*). La

Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant (CADBE)

reconnaît en son article 23 les droits des enfants réfugiés

en vertu du droit International et du Droit interne applicable en la

matière. L'UNICEF dans sa mission est assistée par des

institutions nationales notamment le Ministère de l'Education de Base et

le Ministère des Affaires Sociales.

L'Organisation Mondiale de la Santé

(OMS) et le Programme Alimentaire Mondial

(PAM) oeuvrent également dans l'assistance des

réfugiés centrafricains vivants à Yaoundé, chacun

dans son domaine respectif, celui de l'alimentation et de la santé; sans

oublier le Fond des Nations Unies pour la Population

(FNUAP).

Les acteurs internationaux n'étant pas les seuls

à oeuvrer pour la garantie des droits des réfugiés, le

Cameroun compte aussi parmi ses institutions des acteurs spécifiques en

matière de protection et de garantie des droits des étrangers en

général.

Paragraphe 2 :Acteurs

nationaux

Pour assurer sa mission en faveur des réfugiés

centrafricains vivants sur son territoire, l'Etat du Cameroun comprend des

acteurs à la fois étatiques ou gouvernementaux (A) et non

étatiques (B).

A. Acteurs gouvernementaux

La garantie institutionnelle de la protection du droit

à la libre circulation des réfugiés centrafricains

àYaoundé fait intervenir bon nombre d'acteurs gouvernementaux. Ce

sont, le Ministère des Relations Extérieures

(MINREX), la Délégation Générale à

la Sûreté Nationale (DGSN), le Ministère

de l'Administration Territoriale (MINAT), le Ministère

en charge de la Justice (MINJUSTICE) et la Présidence

de la République du Cameroun (PRC).

En matière de migration au Cameroun, la

DGSN occupe un rôle central. Elle permet au pays de

monopoliser les moyens légitimes de circulation et de réguler

à sa convenance sous réserve des normes internationales

ratifiées, la circulation des personnes à l'intérieur du

territoire61(*). Cette

compétence s'exerce à travers l'application des normes relatives

à la délivrance des documents d'identification tels que le

passeport, la carte de séjour ; les contrôles aux postes de

frontière, l'exécution des mesures applicables aux

réfugiés mais aussi, la répression des délits

d'immigration.

Le MINREX pour sa part complète l'action de la DGSN en

matière de régulation des flux ; c'est à lui

qu'incombe la charge d'octroyer ou de refuser le statut de

réfugié. Le MINREX, à travers la Loi de 2005 relative au

statut des réfugiés au Cameroun, établi en son sein les

commissions relatives à la protection des réfugiés ;

il s'agit notamment de la Commission d'éligibilité au

statut de réfugié(CESR) et de laCommission de

recours des réfugiés62(*). Ces deux commissions sont d'une grande importance,

créées par le Décret de 2011 portant organisation et

fonctionnement des organes de gestion du statut des réfugiésau

Cameroun qui fixe les règles de procédure applicable à

ladite Loi. Ces deux entités juridiques sont en principe en

étroite collaboration avec le HCR dans le but de mieux coordonner et de

collecter des données propres aux demandeurs d'asile qui seront

reconnuss'ils sont éligibles, des réfugiés en fonction des

différents critères d'éligibilité. S'agissant

dela Commission d'éligibilité, elle

décide en premier ressort de l'octroi ou du refus du statut de

réfugié au demandeur d'asile ; quant à

laCommission de recours, elle statue en dernier ressort en cas

de constatation de la décision de refus de statut par la commission

d'éligibilité, afinde réévaluer le demandeur

d'asile à travers une comparution personnelle de ce dernier ; un

représentant du HCR peut être convié à assister aux

travaux en qualité d'observateur avec une voix consultative63(*). L'introduction de ce recours

suspend donc toute mesure d'expulsion nationale64(*).Après reconnaissance du statut de

réfugié, le réfugié bénéficie des

différents droits et obligations contenus à partir des articles 9

et suivants de la Loi de 2005 relative au statut de réfugié au

Cameroun, entre autre la liberté de circulation.

Tout comme la DGSN et le MINREX, le MINAT, le

MINJUSTICE et la PRCjouent également

un rôle important dans la protection des droits des

réfugiés centrafricains de la ville de Yaoundé. Pour sa

part, le MINAT s'occupe de l'accord des associations des

étrangers65(*) au

Cameroun après avis du MINREX et de la gestion des frontières

internationales. Le MINJUSTICE intervient dans les questions relatives à

la naturalisation66(*) ou

octroi de la nationalité camerounaise aux réfugiés. La PRC

quant à elle, joue un rôle de supervision générale

en matière de garantie des droits des réfugiés

centrafricains à Yaoundé. A ces acteurs, nous pouvons ajouter en

terme d'appui le Ministère des Affaires sociales, le Ministère de

l'Eau et de l'Énergie, le Ministère de l'Économie, de la

Planification et du Développement régional, le Ministère

de la Promotion de la Femme et de la Famille, et le Ministère de la

Santé publique67(*).

Jusque-là, les actions menées par les acteurs

étatiques participent de façon incongrue à la protection

du droit à la libre circulation des réfugiés

centrafricains sur le territoire camerounais, c'est pour cette raison que les

acteurs non étatiques accompagnent le Gouvernement dans sa mission.

B. Acteurs non gouvernementaux

Les acteurs non gouvernementaux agissant pour la cause des

réfugiés au Cameroun sont les Organisations de la

Société Civile (OSC)et la Commission des Droits

de l'Homme duCameroun (CDHC). D'un point de vue global, les OSC jouent

un rôle important dans le développement du pays en travaillant aux

côtés du gouvernement, appuyant ses initiatives en fonction des

populations au sein des 10 régions du pays. Selon les dires de Zbigniew

Paul DIME LI NLEP, « la société civile est un vaste

conglomérat d'associations et d'individus qui se doit de créer un

capital confiance au sein de l'Etat et vis-à-vis de ceux qu'elle entend

représenter. C'est à cette fin que la société

civile camerounaise est constituée par une mosaïque d'associations,