B. La Chine : Premier producteur et exportateur

Mondial de textile

1.Malgré quelques points faibles, la Chine conserve

des atouts de premier plan

D'après un rapport de l'OMC, publié durant

l'été 2004, « la part de la Chine dans les importations

de vêtements devrait passer à 50% aux Etats-Unis après la

fin des quotas (pour 16% en 2002), et 29% en Europe (pour 20% en

2002). »

Le seul exemple des Etats-Unis (et de l'Union

Européenne, où la même tendance à été

constatée), est significatif de la force chinoise dans le secteur

textile. En effet, concernant les produits déjà

libéralisés avant le 1er janvier 2005, les exportations de la

Chine ont augmentées de 10 à 20 fois, occupant ainsi entre 40 et

60% de parts de marché selon les produits.

Les deux exemples suivants semblent représentatifs de

la situation : pour les sous-vêtements, les importations en provenance de

Chine sont passées de 16% du marché de l'Union Européenne

en 2001 à 42% en 2003 ; Aux Etats-Unis, les importations de

vêtements pour bébés de la Chine ont plus que triplé

en 2002.

Fort d'une population de plus d'un milliard d'habitants lui

permettant de bénéficier d'un réservoir de main d'oeuvre

illimité et de bas salaires, le pays a ainsi l'opportunité de

défier toutes les concurrences. La Chine est également le premier

employeur mondial avec 15 millions de travailleurs dans la filière

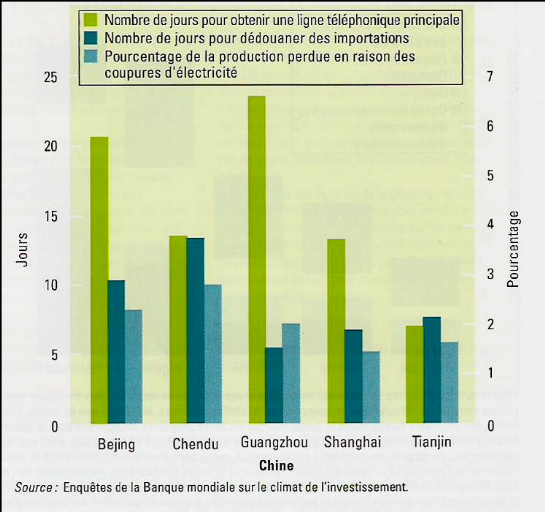

Par ailleurs, les entreprises qui s'approvisionnent en Chine

se heurtent à quelques imperfections. (graphique 1)

Celles-ci sont politiques : en effet, le pays

reste principalement marqué par la corruption, et les principaux pays

importateurs comptent mettre en place, pour pallier au mécanisme

irréversible de la fin des quotas, une sorte de riposte pouvant affecter

la croissance chinoise ;

Elles sont aussi techniques : les grandes zones

industrielles sont parfois sujettes à de lourdes pannes d'eau et

d'électricité, retardant ainsi les productions des usines ;

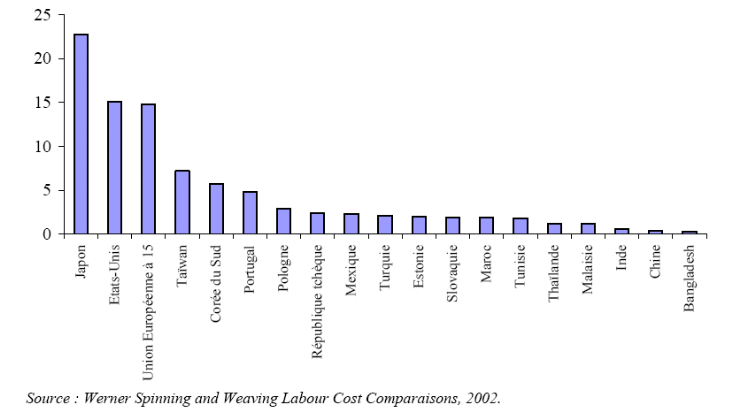

Ou encore sociales et salariales : malgré

les dizaines de millions de chinois en situation de sous-emploi, des

régions comme Shanghai ou le delta de la rivière Perle peinent

à trouver de nouveaux travailleurs notamment dans le secteur textile.

Cette difficulté est expliquée par la faiblesse des salaires

souvent payés avec des mois de retard, les conditions de travail

désastreuses, et l'amélioration toutefois légère

des revenus des paysans. Ceux-ci, au lieu de se transformer en ouvriers

d'usines à vêtements, continuent donc l'exploitation agricole des

terres. Ainsi il nous faut noter que la Chine se trouve à l'avant

dernier rang mondial concernant le salaire/horaire dans l'industrie de la

filature et du tissage. (graphique 2)

Le ministère chinois du Travail et de la

Sécurité Sociale pourrait donc finalement obliger les

sociétés chinoises à augmenter sensiblement les salaires

et améliorer les conditions de travail dans ces usines, de

manière à relancer l'affluence des travailleurs venus de la

campagne.

Néanmoins, ces augmentations seront de toute

évidence freinées, voire même inexistantes de par l'absence

de syndicats libres, aptes à revendiquer une hausse des salaires

significative.

Graphique 1 : les obstacles à

l'implantation des entreprises en Chine

Graphique 2 : comparaison mondiale du coût du

travail dans l'industrie de la filature et du tissage (en dollars par

heure)

De toute évidence, la Chine apparaît comme

étant le « grand bénéficiaire » de

l'après 2005, et l'avantage compétitif du pays, découlant

principalement des violations des droits des travailleurs, est un moyen

évident de capter les investissements des grandes multinationales dans

le secteur textile-habillement.

En fait, et malgré ces quelques points faibles, les

grands acheteurs restent attirés par l'élément

décisif qu'est le prix dans le processus de production, ainsi que par

d'autres critères que la Chine maîtrise de mieux en mieux :

les délais de livraison, la qualité de production, les tarifs

douaniers, le taux de change, le niveau de la corruption, les infrastructures

de transport, l'état des communications et l`efficacité de

l'administration.

Il nous faut ajouter que la Chine se démarque surtout

par sa présence et sa diversité industrielle dans le secteur avec

une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production. Elle produit

elle-même la matière première et a ses propres ateliers de

confection : elle balaie ainsi l'ensemble de la chaîne de

production.

Elle a, de plus, su anticiper le démantèlement

de l'Accord Multifibres en augmentant sa capacité de production. Elle

dispose également d'ingénieurs performants et ainsi elle pourrait

presque rivaliser avec les pays développés qui « ont

été forcés » de se réfugier dans le haut

de gamme.

En fait, et de manière à maintenir des prix

attractifs et donc les plus bas possibles, les chinois ont recours à une

« stratégie d'intégration des industries du coton,

du textile et du vêtement ». En d'autres termes, les

exportateurs chinois ne consentent à importer qu'une très faible

partie des matières premières nécessaires à la

fabrication des vêtements.

Toutefois, la Chine n'aura pas attendu la levée des

quotas pour être performante dans la plupart de ces critères, et

les grands importateurs en sont conscients : ceux-ci sont loin

d'être avares de compliments lorsqu'il s'agit de la fiabilité de

leurs fournisseurs, de leur attitude

dite « pro-business », ou de leur grande

facilité à comprendre les attentes et les besoins du client.

Le récent développement du secteur textile,

à destination des marchés occidentaux (moins de 10 ans), permet

à ces fournisseurs de disposer d'usines équipées de

machines modernes. La Chine bénéficie également du

rayonnement financier mondial et des possibilités qui l'accompagne, de

certains centres d'affaires, comme Hong-Kong.

Enfin, de nombreuses critiques sont émises au regard

des aides apportées par le gouvernement chinois, dans le but d'optimiser

au maximum les exportations du pays. Celles-ci prennent par exemple la forme du

maintien intentionnel d'une monnaie sous-évaluée (cela facilite

les exportations), ou encore de prêts accordés par les Banques

d'Etat à quelques industriels, dont on sait d'avance qu'ils ne seront

jamais remboursés.

La Chine, et malgré les quotas qui ont longtemps

pénalisé ses exportations vers les marchés occidentaux,

reste donc et depuis plusieurs années, le premier producteur et

exportateur mondial de textile et d'habillement.

Ceci est en grande partie dû au fait que la Chine

possède certains atouts majeurs, autres que ceux déjà

cités précédemment, et que nous pouvons subdiviser en deux

catégories.

Ils sont d'abord internes : en effet, la masse critique

du pays et ses économies d'échelle ont permis la création

d'un véritable marché unifié, cela suppose en d'autres

termes, une réglementation relativement homogène ainsi que des

infrastructures de communication de part et d'autre du pays.

De plus, le paradoxe connu et vérifié dans un

grand nombre de parties du monde, du contraste entre l'élargissement des

échelles économiques (des firmes de plus en plus

mondialisées) et le rétrécissement des échelles

politiques (des pouvoirs locaux de plus en plus autonomes, des revendications

locales à l'indépendance et un intense mouvement de fragmentation

politique), n'a pas été constaté en Chine.

Le pays a su préserver les atouts de sa grande taille,

même si c'est au prix d'une puissante centralisation du pouvoir.

Enfin, la Chine est considérée comme un pays

unifié tant du point de vue de la langue que du point de vue

administratif : le Parti Communiste a joué un rôle clé

dans la mise en oeuvre de la réforme économique et même si

les règles administratives restent nombreuses, cela ne constitue en rien

un frein au développement. Selon les études de la Banque

Mondiale, « les obstacles au développement sont plutôt

moindres que dans les autres PED ».

Ces atouts sont aussi externes : la Chine appartient

à une région très dynamique du monde (l'Asie orientale et,

au-delà, le monde Pacifique). La diaspora chinoise a su en tirer parti.

En effet, au cours des quinze dernières années, les chinois de la

diaspora ont assuré 70% des Investissements Directs Etrangers en Chine.

Ainsi nous pouvons donner l'exemple de Macao et Hong-Kong, Taiwan

(première source des IDE en Chine), mais aussi celui des chinois de

Singapour, de Malaisie, ou des Etats-Unis. Ce sont ces populations qui

organisent les réseaux socio-économiques de cette vaste

région.

|