|

LES OBSTACLES D'ORDRE JURIDIQUES ET ECONOMIQUES

A L'EXPLOITATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Mémoire de fin d'études présenté

le : Lundi 8 janvier 2007

Par Benoît d'Humières

Membres du jury

Président : M . BLANCHET

Rapporteur : Me Bernard PEIGNOT

Assesseur: /

Je tiens à remercier bien vivement toutes les personnes

qui m'ont aidé pour la réalisation de ce travail et en

particulier :

Mademoiselle Juliette Leroux, chargée du suivi de la

réglementation à la Fédération Nationale

d'Agriculture Biologique, pour m'avoir fourni la matière de ce travail,

et pour son aide précieuse tout au long de ce travail ;

Madame Nelly Pégeault, Rédactrice en chef

à Nature & Progrès, pour ses orientations, sa documentation

et ses conseils ;

Maître Bernard Peignot, avocat au Conseil d'Etat et

à la Cour de cassation et rapporteur de ce mémoire, pour sa

disponibilité, ses conseils, ses corrections et ses critiques ;

Monsieur Thierry Krall, expert agricole et foncier, pour

m'avoir laissé le temps nécessaire à l'achèvement

de cette étude.

***********SOMMAIRE

INTRODUCTION

6

Historique de l'agriculture

biologique

8

PREMIÈRE PARTIE :

DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA

RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

13

I.

DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

14

A) Le cadre

fondamental : la réglementation européenne

14

1. Présentation du droit

européen en matière d'agriculture biologique.

14

2. La procédure de

révision du règlement 2092/91.

17

B) le niveau

subsidiaire : la réglementation française

18

1. Présentation du droit

français en matière d'agriculture biologique.

18

2. La procédure de

modification du CC REPAB F et des guides de lecture français.

19

C) A

l'international : les directives du Codex Alimentarius

20

1. Présentation du droit

international en matière d'agriculture biologique.

20

2. La procédure de

modification des normes du Codex Alimentarius.

22

D) Persistance de

certains blocages juridiques

22

II. SEMENCES ET

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE À

AMÉNAGER

24

A)

Présentation des difficultés

24

1. Disponibilité en

semences biologiques : des évolutions positives mais

insuffisantes.

25

2. Le conflit des semences de

ferme.

28

3. Les variétés

anciennes : une commercialisation illégale

32

B) Les solutions

possibles

43

1. Une évolution

souhaitable : la réforme du catalogue officiel des semences.

44

2. Une solution plus

probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes

variétés.

46

III. LA

RÉGLEMENTATION DES INTRANTS : UN OBSTACLE À L'HOMOLOGATION

DE PRODUITS BIOLOGIQUES

49

A) Exposé

des procédures de mises sur le marché des produits fertilisants

et phytosanitaires

49

1. La procédure

d'homologation des matières fertilisantes

50

2. La procédure

d'homologation des substances phytosanitaires.

50

3. Les procédures

parallèles.

51

B) En France : le

manque de produits phytosanitaires homologués en agriculture

biologique

53

1. Interaction des exigences et

coût dissuasif.

53

2. Des aménagements et

des actions d'amélioration possibles.

56

C) Une

classification rigide des substances

58

1. Eliciteurs et

phytostimulants : le vide réglementaire.

58

2. Une prise en compte dans la

réglementation à finaliser.

59

IV. LES ORGANISMES

GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : GARANTIR L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

61

A) Coexistence des

filières et contaminations: les lacunes de la

réglementation

61

1. Présentation de la

réglementation.

61

2. Problèmes et enjeux

de la coexistence.

63

3. L'absence de règles

d'indemnisation au niveau européen.

67

4. Un retard

préjudiciable dans le droit français.

70

B) Les solutions

juridiques

71

1. Les zones sans OGM

72

2. Obtenir des garanties au

niveau national

74

3. Réadapter la

réglementation biologique à la nouvelle situation.

76

DEUXIÈME PARTIE:

DE L'UTILITE DE RECONSIDERER LA PLACE DE

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LA POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE

80

I) LES ATOUTS DE

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR L'AGRICULTURE DE DEMAIN

81

A) L'agriculture

biologique : une réponse aux défis actuels

82

1. Les atouts sanitaires et

environnementaux de l'agriculture biologique.

82

2. Les atouts

économiques et sociaux de l'agriculture biologique.

84

B) Perspectives

d'avenir

88

1. Pour une politique

européenne en faveur de l'agriculture biologique.

88

2. Différenciation avec

l'agriculture raisonnée.

90

II) LE TRAITEMENT

DES ÉPIDÉMIES : LAISSER UNE PLACE À LA LUTTE

BIOLOGIQUE

94

A) Exposé du

problème

94

1. Le régime juridique

des prophylaxies organisées.

94

2. Une mise en oeuvre

préjudiciable aux agriculteurs biologiques.

96

B) Des conflits

historiques

98

3. La campagne obligatoire de

vaccination contre le varron.

98

4. Le traitement obligatoire de

la vigne contre la flavescence dorée

100

5. La Chrysomèle du

maïs : un nouvel exemple d'application uniforme des règlements.

102

6. Le traitement obligatoire

des semences de tournesol contre l'oïdium

104

C) Une solution

simple : la reconnaissance de la lutte biologique

105

III) LUTTE CONTRE

LA POLLUTION AGRICOLE : UTILISER TOUT LE POTENTIEL DE L'AB

107

A) Directive

Nitrates et zones d'excédents structurels : un obstacle à

l'approvisionnement en engrais biologique

107

1. La réglementation

applicable.

107

2. Exposé du

problème

110

3. Solution envisageable

111

B) Favoriser

l'agriculture biologique près des zones de captage

111

1. Le régime juridique

de la protection des captages d'eau potable

111

2. Lourdeurs et

inefficacité des mesures prises

113

3. Une solution

avantageuse : l'incitation à la conversion en agriculture

biologique

114

4. L'exemple phare de la ville

allemande de Munich

115

IV) LES AIDES

ÉCONOMIQUES : REVALORISER LE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS BIOLOGIQUES

121

A) Faire

évoluer les soutiens vers une aide au maintien

121

1. Un système d'aide

à la conversion faiblissant

121

2. La nécessité

d'une aide au maintien

125

3. Propositions

127

B) Les aides

soumises à l'adhésion aux groupements de producteurs

128

1. Des difficultés avec

les exigences européennes

129

2. Pour une reconnaissance des

OP biologiques

131

C) Les aides de la

nouvelle PAC

132

1. Des

spécificités écologiques pénalisantes pour les

agriculteurs biologiques

133

2. La réforme de la PAC

de 2003 : la cristallisation des inégalités

134

3. Aggravation de la situation

par la politique française.

136

4. La nécessité

de procéder à un rééquilibrage de la

répartition des aides.

137

CONCLUSION

139

BIBLIOGRAPHIE

140

DROIT INTERNATIONAL

140

DROIT COMMUNAUTAIRE

140

REGLEMENTS

140

DIRECTIVES

141

DECISIONS

141

RECOMMANDATIONS

141

RESOLUTIONS

141

JURISPRUDENCE

142

AUTRES DOCUMENTS

142

DROIT NATIONAL

142

LOIS

142

DECRETS

142

ARRÊTÉS

143

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

143

ETUDES ET RAPPORTS

144

ARTICLES DE PRESSE

145

AUTRES REFERENCES

148

ANNEXES

150

* *

*

INTRODUCTION

« L'agriculture biologique, un prototype au service

de l'agriculture conventionnelle pour un développement durable.

» En écrivant ce titre, l'auteur du premier plan pluriannuel

de développement de l'agriculture biologique Alain RIQUOIS traduisait

son sentiment que cette agriculture alternative représentait

réellement une voie d'avenir pour l'agriculture française.

Faisant le bilan des politiques agricoles de ces dernières

décennies, il avait compris que le futur de celle-ci était devait

passer par la notion de durabilité des pratiques, et que l'agriculture

biologique était, selon ses propres termes, la «

médaille d'or » en la matière.

En faisant abstraction de certaines revendications

idéologiques des tenants du mouvement biologique qui n'emportent pas

forcément l'adhésion, il faut en effet tout de même

reconnaître que l'agriculture biologique est l'agriculture la plus

véritablement durable - entendons en cela qu'elle seule restitue intact

dans la durée le capital vivant sur lequel elle s'exerce - et il faut

savoir que, contrairement à l'image que l'on s'en fait habituellement,

de nombreuses études démontrent qu'elle est tout à fait

viable et rentable micro et macro-économiquement. Elle réunit

donc toutes les conditions pour être considérée comme un

"prototype", comme le "fer de lance" de l'agriculture de demain, en fonction

duquel il faut orienter la recherche et dont il faut soutenir prioritairement

le développement.

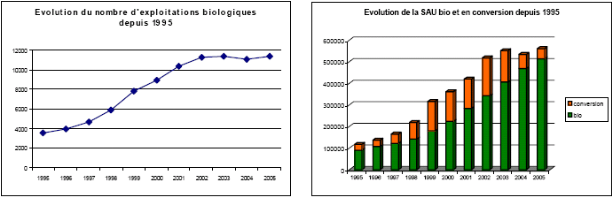

Or le constat actuel est le suivant : après la

période faste des CTE1(*), les conversions à l'agriculture biologique

stagnent et la Surface Agricole Utile consacrée à ce type

d'agriculture ne progresse plus, alors que dans le même temps la demande

de produits issus de l'agriculture biologique ne cesse de croître. La

France aurait-elle abandonné son prototype ?

Face à ce paradoxe, le Premier ministre Jean-Pierre

RAFFARIN et le ministre de l'agriculture Hervé GAYMARD ont chargé

en 2003 Monsieur Martial SADDIER, député de Haute-Savoie,

« d'établir un état des lieux de l'agriculture

biologique au terme du Plan Pluriannuel de Développement de

l'Agriculture biologique (PPDAB) », « d'analyser les

difficultés économiques et techniques que rencontre la

filière agrobiologique vis-à-vis des nouveaux acteurs intervenant

dans ce secteur, mais également au regard de sa propre organisation

», et « d'analyser le positionnement de l'agriculture

biologique dans les agricultures françaises » avant de proposer des

mesures pour une réorientation du PPDAB.2(*)» M.

SADDIER a rendu son rapport en juin 2003, dans lequel, après avoir

analysé les problèmes exogènes et endogènes de la

filière, il identifie l'aval comme le point faible de celle-ci, et

propose une série de mesures pour réorienter la politique en

faveur de l'agriculture biologique, mesures qui concernent tous les acteurs de

la bio.

La présente étude ne recouvre pas le champs

d'étude du travail effectué par M. SADDIER, qui est de

très grande ampleur et essentiellement de nature macro-économique

et politique. Elle se concentrera sur les difficultés exogènes

rencontrées par les agriculteurs dans leur métier de producteur,

en s'attachant à relever les principales dispositions juridiques qui les

contraignent dans l'exercice de celui-ci et qui ont souvent des

conséquences économiques non négligeables. Des solutions

seront proposées, dans la mesure des possibilités offertes par le

droit.

Dans cette optique, il convient dans un premier temps

d'analyser certaines impasses qui proviennent d'une absence de reconnaissance

de certaines spécificités techniques de la méthode

biologique dans le droit général, et limitent ainsi in radice

les possibilités d'innovations. En quelque sorte, il s'agit d'un

préalable à tout développement possible de l'agriculture

biologique. À partir de là, la réflexion sera

complétée en étudiant les difficultés qui trouvent

leur origine dans une méconnaissance et une sous-utilisations des

possibilités offertes par l'agriculture biologique en matière de

politique agricole et environnementale, ce qui nous conduira à proposer

une nouvelle place pour l'agriculture biologique au sein de celle-ci.

* *

*

-

Avant propos -

Historique de l'agriculture

biologique3(*)

Avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de cerner un peu

mieux la matière, il convient de retracer en premier lieu l'histoire de

l'agriculture biologique afin de mémoriser les différents

courants qui la sous-tendent ainsi que les noms et fonctions des

différents acteurs de son développement.

L'Agriculture biologique s'est construite à partir de

différents courants qui sont apparus plus ou moins concomitamment en

Europe, en réaction à la révolution verte issue de

l'application désordonnée des théories du baron autrichien

Justus VON LIEBIG4(*).

La première source de l'Agriculture biologique

européenne est la «Biodynamie», dont les principes ont

été posés, sur la demande de paysans inquiets des

dérives engendrées par l'agriculture moderne, par le philosophe

autrichien Rudolf STEINER lors d'une conférence en 1924. Cette

agriculture, qui fait appel aux «forces cosmiques et telluriques»,

est revendiquée comme s'inscrivant dans une conception large de la

nature humaine et du vivant. Le mouvement biodynamique a été le

premier à mettre en place, en 1928, une marque, «Demeter»,

certifiant l'origine de ses productions.

La seconde source est l'»Agriculture organique» de

la Soil association britannique (fondée sur les écrits

du testament agricole de Sir A. HOWARD en 1940), qui prône le

compostage5(*) et le retour

à une agriculture paysanne autonome. Les deux courants ont en commun

d'accorder une place prédominante à la vie du sol, donc à

la fertilisation, et de présenter une forte composante

idéologique.

La troisième source est celle dont le nom a

été retenu par la suite: l'"agriculture biologique"

développée, en Suisse, par Hans Peter RUSCH et H. MÜLLER.

En France, l'Agriculture biologique s'est

développée au début des années 60 sous l'impulsion

de la société LEMAIRE-BOUCHER (dont le principal produit

était le lithothamne, une algue calcaire des côtes bretonnes

vendue comme engrais), puis de

l'association NATURE & PROGRES (fondée par des

consommateurs) qui s'opposait à l'orientation commerciale de celle-ci.

Les deux structures ont une démarche intégrative : elles

autorisent leurs producteurs adhérents à utiliser leur marque

s'ils emploient une série de produits et de services fournis par elles.

Dès l'origine, l'Agriculture biologique s'est

située en dehors des structures classiques du développement

agricole et de la distribution. Cette marginalisation va durer plus de deux

décennies.

A partir des années 70, on voit émerger des

organismes qui vont marquer une première étape vers la

reconnaissance du mouvement. En 1972 est créé l'IFOAM

(International

Federation of Organic Agriculture Movements) qui regroupe au

niveau international les différents mouvements agrobiologistes et tente

une harmonisation des règles de production par ses cahiers des charges.

Au niveau national, la fin des années 70 voit l'organisation des

producteurs français, avec la création de la FNAB

(Fédération nationale d'Agriculture biologique) en 1978, et celle

du GRAB (Groupe de recherche en Agriculture biologique) en 1979.

En mars 1981, sous l'impulsion du Centre des démocrates

sociaux et du ministre de l'Agriculture P. MEHAIGNERIE, l'Agriculture

biologique bénéficie d'une reconnaissance officielle en France

par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et son décret

d'application du 10 mars 1981. Le terme "agriculture biologique" n'est

véritablement officialisé qu'en 1988 avec la loi relative

à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement

économique et social. L'impact de cette mesure reste toutefois

limité, en raison de l'atomisation des agrobiologistes en courants

rivaux (il existera jusqu'à 14 cahiers des charges différents),

qui empêche la constitution d'une véritable interprofession.

Les années 80 voient aussi la création de l'ITAB

(Institut technique de l'Agriculture biologique), en 1982, et celle, suite

à la loi de 1980, de la Commission nationale de l'Agriculture biologique

(CNAB) en 1983 au ministère de l'Agriculture, chargée de

travailler sur les cahiers des charges. Elle deviendra, avec la loi

qualité de 1992, la section agriculture biologique de la Commission

Nationale des Labels et Certifications des Produits Agricoles et Alimentaires

(CNLC). C'est par cette organisation que les pratiques du secteur biologique

vont être codifiées sous formes de cahiers des charges nationaux

qui, homologués par arrêtés des ministres de l'agriculture

et de la consommation, vont progressivement se substituer aux cahiers des

charges privés. D'abord limitée aux produits

végétaux (dont la production était plus aisément

codifiable), l'Agriculture biologique est ainsi progressivement étendue

aux productions animales, entre 1990 et 1996.

Les acteurs de l'aval de la filière s'organisent

également, et en 1984 est créé le SETRAB (Syndicat

Européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de

l'Agriculture Biologique.)

Par ailleurs, la CNAB va doter l'agriculture biologique d'un

logo fédérateur dès 1985, qui offre au consommateur un

moyen commode d'identification des produits certifiés. Ce logo fait

partie des signes officiels de qualité aux côtés de l'AOC,

du Label Rouge et du CCP (certificat de conformité des produits).

La reconnaissance de l'Agriculture biologique par la CEE

intervient en 1991 (règlement du Conseil CEE 2092/91). Elle est suivie

par l'homogénéisation européenne des cahiers des charges

en productions végétales en 1992 ; l'adoption d'un

règlement en production animale n'interviendra que le 19 juillet 1999

avec le règlement CE n°1804/99 (Règlement Européen

pour les productions animales biologiques appelé REPAB) et qui est

entré en application le 24 août 2000.

En France, l'étape suivante est, en 1993, la mise en

place de la procédure de certification de l'Agriculture biologique avec

les organismes certificateurs (OC), dont les plus

importants sont ECOCERT et QUALITÉ FRANCE, sur la base

d'un système général et la mise en place par le

ministère de l'Agriculture du logo «Agriculture

biologique».

L'Agriculture biologique poursuit ensuite son organisation

avec, en 1996, la création de BIOCONVERGENCE, association de

transformateurs à laquelle adhère initialement le SETRAB.

Au niveau européen, la réforme de la PAC de 1992

a créé des aides à l'Agriculture biologique, vue comme un

moyen de répondre à des objectifs environnementaux et de

contribuer à la résorption des excédents de production.

Au milieu des années 90, l'Agriculture biologique

bénéficie donc d'une pleine reconnaissance par les pouvoirs

publics, mais elle est toujours considérée comme marginale et

relativement ignorée par le reste du monde agricole, quoique les

Chambres d'agriculture aient commencé à y porter de

l'intérêt à cette période. Cependant, si elle

jouissait dans les années 80-90 d'une reconnaissance croissante au

niveau réglementaire, son développement économique se

faisait attendre. Aussi, les organisations professionnelles de l'Agriculture

biologique se mobilisaient pour obtenir une véritable politique de

développement. "Ce long combat a pu finalement déboucher en

utilisant un argument de poids : le déficit commercial croissant de la

France vis-à-vis de ses partenaires européens (en produits

issus de l'agriculture biologique, ndlr), conséquence de

l'incapacité de la production française à couvrir une

demande intérieure croissante. "

Soutenue par trois ministres de l'Agriculture successifs (P.

VASSEUR, L. LE PENSEC et J. GLAVANY), la décision politique est alors

prise de mettre en place un plan de développement de l'Agriculture

biologique. En 1997, une mission est confiée à Alain RIQUOIS,

président de la section «Agriculture biologique» de la CNLC

(Commission nationale des labels et de la certification des produits agricoles

et alimentaires). Un rapport d'étape remis en novembre 97 fixe les

objectifs du plan : permettre à l'Agriculture biologique

française de reconquérir un leadership européen qualitatif

et quantitatif ; parvenir à 25 000 exploitations et 1 million d'ha en

2005. Le lancement d'un Plan pluriannuel de développement de

l'Agriculture biologique (PPDAB) 1998-2006 est annoncée en

décembre 1997 par L. LE PENSEC. Celui-ci est mis en oeuvre dans un

esprit de partenariat entre l'Agriculture biologique et l'agriculture

conventionnelle, entre les administrations et les professionnels et entre

l'amont et l'aval de la filière. Tous ces acteurs se retrouvent au sein

d'une instance nationale de coordination : le COSE Bio (Comité

d'orientation, de suivi et d'évaluation du PPDAB), groupe informel qui

fut ensuite transformé en un GIP (Groupement d'intérêt

public), l'Agence Bio, en 2001.

Mais face à l'échec relatif du PPDAB, Le Premier

ministre Jean-Pierre RAFFARIN et le ministre de l'agriculture, M. Hervé

GAYMARD, ont chargé en décembre 2002 M. Martial SADDIER,

député de Haute Savoie, d'analyser les causes de celui-ci et de

proposer des réorientations de la politique en faveur du bio afin de

reconquérir notre première place européenne. Monsieur

SADDIER a rendu son rapport le 17 juillet 2003, dans lequel il énonce

une quinzaine de mesures importantes destinées à relancer le

développement de l'agriculture biologique. La présente

étude se référera à plusieurs reprises à ce

document important.

* *

*

Première Partie :

DE LA NECESSITE DE

PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

I. Définition et cadre

juridique de l'agriculture biologique

Préalablement à toute étude, il est

nécessaire de définir l'agriculture biologique et de

détailler le cadre juridique dans lequel elle s'exerce en France et en

Europe.

A) Le cadre fondamental : la

réglementation européenne

1. Présentation du droit

européen en matière d'agriculture biologique.

Le règlement européen 2092/91 du 24 juin

19916(*), dans sa

dernière mise à jour du 13/08/2005 est la base juridique actuelle

de l'agriculture biologique en France et dans l'Europe des 25. Il

détermine les règles qui doivent être suivies pour la

production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques.

Il comprend plusieurs annexes fixant le détail des modalités de

production et précisant les ingrédients ou auxiliaires

technologiques compatibles avec l'agriculture biologique.

Curieusement, ce texte fondamental ne donne pas de

définition de l'agriculture biologique à proprement parler. Il

énumère uniquement les conditions et méthodes de

production qui permettront à un produit de revendiquer l'appellation

"produit issu de l'agriculture biologique" et l'apposition du label

européen. Cependant, dans un de ses documents de travail, la commission

européenne en donne la définition suivante: "l'agriculture

biologique est un système de production agricole qui privilégie

les ressources renouvelables, le recyclage et la restitution au sol des

éléments nutritifs présents dans les déchets. Dans

le domaine de l'élevage, l'agriculture biologique met en particulier

l'accent sur le bien-être animal et sur l'alimentation naturelle.

L'agriculture biologique utilise les systèmes autorégulateurs de

la nature pour lutter contre les ennemis des cultures et les maladies des

plantes et des animaux et elle évite de recourir aux pesticides de

synthèse, aux herbicides, aux engrais de synthèse, aux facteurs

de croissance et à la manipulation génétique et d'utiliser

des antibiotiques à des fins prophylactiques ainsi que de recourir

à une utilisation zootechnique des hormones." 7(*)

Une telle définition provenant d'un document de travail

ne possède bien évidemment qu'une valeur informative. Par

ailleurs, il est important de noter que la

« définition » pragmatique établie par le

règlement 2092/91, qui accorde le label "biologique" en fonction du

respect de critères techniques de production, instaure de ce fait une

obligation de moyens et non de résultat pour son obtention. Nous aurons

l'occasion de revenir sur cette notion cruciale.

L'application du règlement n° 2092/91 était

initialement limitée aux produits végétaux et aux

denrées alimentaires composées essentiellement de produits

d'origine végétale, les règles de production biologique

concernant les animaux et produits d'origine animale restant du domaine des

législations des États membres. Une modification fondamentale du

règlement n° 2092/91 fut réalisée par le

règlement n° 1804/99 du Conseil du 18 juillet 1999 (JOCE n°

L222, 24 août 1999) afin d'étendre la réglementation

européenne de l'agriculture biologique aux animaux et produits d'origine

animale.

La version en vigueur à l'heure actuelle est

désormais la version consolidée de 2004. Les annexes sont quant

à elles régulièrement mises à jour.

Le règlement n° 2092/91 du Conseil a

été complété par plusieurs règlements de la

Commission, en particulier par les règlements n° 94/92 du 14

janvier 1992 (JOCE n° L 11, 17 janv. 1992) et n° 3457/92 du 30

novembre 1992 (JOCE n° L 350, 1er déc. 1992), lesquels fixent les

conditions de l'utilisation de la référence à une

agriculture biologique au profit de produits importés de pays tiers. Un

plus récent décret n°2004-892 du 26 août 2004 est venu

préciser la procédure d'examen des demandes d'autorisation

à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance

de ces pays. En effet, les produits importés de pays n'appartenant pas

à l'Union européenne ne peuvent être commercialisés

sous un étiquetage faisant mention de leur qualité biologique que

s'ils sont originaires d'un État donnant des garanties quant à

leur mode de production biologique.

Une liste des États répondant à cette

exigence est établie par la Commission européenne après un

examen tenant compte des garanties présentées par chaque

État tant en ce qui concerne les modes de production que les mesures de

contrôle. Sur la base de ces garanties, la décision d'inscription

d'un État sur la liste peut préciser les régions ou les

unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle

est considéré comme équivalent à celui

établi dans les États de l'Union européenne

En ce qui concerne l'étiquetage des produits mis

à la vente, le système prévu par les règlements

européens est le suivant:

· Si le produit comprends plus de 95% de produits bio, il

est possible d'apposer le logo communautaire et une référence au

mode de production biologique dans la dénomination de vente ;

· Entre 70 et 95%, il est possible d'indiquer le

pourcentage d'ingrédients bios dans les ingrédients et non la

dénomination de vente;

· En dessous de 70%, on ne fait pas de

référence au mode de production biologique ; seule est

tolérée la mention "produit en conversion vers l'agriculture

biologique"

En outre, avec la fin des dérogations permettant aux

producteurs d'utiliser des semences et matériels non biologiques en cas

d'indisponibilité de ceux-ci, la commission a édicté un

règlement n°1452/2003 du 14 août 20038(*), énonçant les

"dispositions relatives à l'approvisionnement en semences et

matériels de reproduction végétative en mode de production

biologique". Celui-ci précise les modalités de gestion des

disponibilités en semences destinées à l'agriculture

biologique. Il prévoit dans son chapitre III que chaque état

membre devra créer une base de données informatique dans laquelle

les semences biologiques disponibles sur le territoire national seront

recensées et pourront être commandées.

Enfin, outre les règlements s'appliquant

spécifiquement à l'agriculture biologique, l'Union

Européenne a promulgué quantité de règlements et

directives en matière agricole qui s'appliquent également

à l'agriculture biologique, et dont certains interagissent avec les

principes de celle-ci, ce qui fera l'objet des développements

ultérieurs.

L'Union Européenne a fait le choix d'insérer la

réglementation de l'agriculture biologique dans le dispositif

communautaire en faveur des produits agricoles et alimentaires destinés

à protéger des bassins de production, des savoirs-faire locaux et

des modes de production avec les textes du 14 juillet 1992 relatifs aux

Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux Indications

Géographiques Protégées (IGP) et aux Attestations de

Spécificités (STG).

Il convient de bien mettre en exergue que toutes ces normes

européennes spécifiques à l'agriculture biologique sont

des règlements, et que par conséquent ils sont d'application

directe dans les états membres concernés. La Commission

européenne et le Conseil des ministres ont utilisés leur

instrument normatif le plus fort afin d'harmoniser ainsi les différentes

réglementations qui existaient déjà dans les états

membres, comme en France. Cependant, il a été prévu de

laisser une certaine marge de manoeuvre à ceux-ci, notamment en ce qui

concerne les productions animales, et c'est ce qui permet à la France

d'avoir ses particularités réglementaires et de conserver son

propre logo.

Enfin, nous précisons que ce dispositif

réglementaire européen est à l'heure actuelle en sursis et

risque d'être prochainement remplacé ; en effet, la commission

européenne vient de proposer le 21 décembre 2005 un nouveau

règlement9(*) qui

abrogera au 1er janvier 2009 l'ancien règlement 2092/91 et

établira un nouveau socle réglementaire à la production

biologique en Europe.

2. La procédure de révision

du règlement 2092/91.

La procédure est différente selon qu'il s'agit

du texte du règlement ou des annexes.

Pour ce qui concerne le texte, schématiquement, le

Parlement européen vote les modifications sur proposition de la

Commission. Dans la pratique, de nombreux aller-retours, des consultations

d'experts des divers pays et l'approbation requise du Conseil des ministres

concernés compliquent beaucoup la procédure. Elle dure au minimum

1 an.

En ce qui concerne les annexes, le Comité Permanent de

l'agriculture biologique propose et vote les modifications. Il siège

à Bruxelles. Il est composé des représentants de chaque

pays, ainsi que de la Commission européenne qui en assure l'animation.

Les décisions y sont prises au consensus. La France y est

représentée et consulte les représentants de la bio avant

et après chaque réunion du Comité, notamment au travers de

la Section agriculture biologique de la Commission Nationale des Labels et

Certifications.

B) le niveau subsidiaire : la

réglementation française10(*)

1. Présentation du droit

français en matière d'agriculture biologique.

Lors de la promulgation du règlement n° 2092/91,

la France avait déjà reconnu l'agriculture biologique depuis 10

ans et possédait sa propre réglementation, qui s'unifiait

progressivement, comme nous l'avons vu, grâce au travail de la CNAB.

La France, par le biais de la CNAB, a fait le choix avant

l'Union Européenne d'intégrer l'agriculture biologique dans le

dispositif des signes officiels d'identification de la qualité aux

côtés de l'AOC et du Label Rouge, et de doter les produits d'un

label correspondant. Ce choix est aujourd'hui parfois remis en question par

certains, tels le député Martial SADDIER dans son rapport. Mais

la récente loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 semble pourtant

avoir confirmé ce choix de positionner les produits issus de

l'agriculture biologique avec les signes de qualité.

La réglementation européenne est venue se

substituer à la réglementation française, tout d'abord

dans le domaine des productions végétales. La France a

élaboré alors un guide de lecture "Productions

végétales" du règlement n° 2092/91,

régulièrement mis à jour par la section bio de la CNLC,

dans lequel elle précise l'interprétation qu'il faut donner aux

dispositions dudit règlement.

En ce qui concerne les productions animales, on trouve dans

les "considérants" du règlement n° 1804/99 (Règlement

Européen pour les productions animales biologiques appelé REPAB)

que "l'actuelle diversité des pratiques établies ou de

l'élevage en agriculture biologique entre les Etats membres exige que

ceux-ci aient la possibilité d'appliquer des règles plus

restrictives aux animaux et aux produits animaux de leur territoire."

Conformément à cette disposition, la France a

élaboré son propre cahier des charges pour les productions

animales, appelé CC REPAB F, qui prévoit certaines dispositions

plus strictes que le règlement communautaire. Afin d'unifier

l'interprétation de celui-ci, un guide de lecture "Productions animales"

pour l'application du cahier des charges REPAB F a également

été rédigé : il s'adresse aux organismes

certificateurs et à tous les opérateurs de l'agriculture

biologique.

Les compléments français au règlement

européen portent essentiellement sur :

- Des filières ou des maillons de filière non

couverts par le règlement européen lors de son entrée en

vigueur : Pisciculture, lapins, poulettes, alimentation animale,

préparation de denrées alimentaires à base de produits

animaux. (Une bonne part d'entre elles ont maintenant été

intégrées dans le dispositif communautaire. )

- La suppression ou limitation de certaines dérogations

prévues par le règlement européen ;

- La transcription réglementaire de certains attendus

ou prescriptions du règlement européen (lien au sol,

mixité des élevages...)

Par ailleurs, conformément au règlement RCE

n° 1452/2003 du 14 août 2003, la France a mis en place sa banque de

données Internet établissant la disponibilité des semences

biologiques. Celle-ci est consultable à l'adresse suivante:

www.semences-biologiques.org

La mention "agriculture biologique" est donc accordée

en France aux produits fabriqués par des opérateurs qui :

- Respectent la réglementation européenne et

nationale lorsque la fabrication des produits dépasse le champs

d'application de la première et fait l'objet de dispositions nationales

particulières (règlements ou cahiers des charges

homologués) ;

- Acceptent le contrôle de leur pratiques par des

organismes certificateurs accrédités par le Comité

français d'accréditation (COFRAC) et agréés par les

pouvoirs publics sur la base de la norme EN 45011 (exigences

d'indépendance et de transparence).

2. La procédure de modification du

CC REPAB F et des guides de lecture français.

Le ministère de l'agriculture est responsable des

modifications du cahier des charges français et des guides de lecture.

Il est appuyé dans ce rôle par la Section biologique de la CNLC

qui a un rôle consultatif.

C) A l'international :

les directives du Codex Alimentarius

1. Présentation du droit

international en matière d'agriculture biologique.

Les règles prévues au niveau international ne

recouvre pas le champs d'investigation de ce mémoire, car elles

concernent plus particulièrement l'aval de la filière. Cependant

il convient de faire mention de leur existence.

La reconnaissance juridique des particularités des

produits biologiques et les règles du commerce international de ceux-ci

ne sont pas encore mûres à ce niveau, mais existent. Le champs

d'application du système international en agriculture, fondé sur

la reconnaissance multilatérale de normes entre états souverains,

est d'ailleurs restreint de ce fait à la loyauté dans les

échanges commerciaux et se réduit donc aux exportations et

importations. C'est dans ce cadre que la commission du Codex

Alimentarius a émis en 1999 des "directives concernant la

production, la transformation, l'étiquetage et la commercialisation des

aliments issus de l'agriculture biologique"11(*) qui constituent aujourd'hui la

référence des normes internationales pour les pays

adhérant au système commercial multilatéral de l'OMC. La

conséquence en est que les produits respectant ces directives sont

fondés à circuler au sein des pays concernés et de

l'Europe, sauf si ceux-ci apportent la preuve scientifique de la

nécessité d'une mesure restrictive.

Il est intéressant de noter que ces directives

définissent l'agriculture biologique, contrairement au règlement

européen. La définition donnée est la suivante :

"l'agriculture biologique est un système de gestion holistique de la

production qui favorise la santé de l'agrosystème, y compris la

biodiversité, les cycles biologiques et l'activité biologique des

sols. Elle privilégie les pratiques de gestion plutôt que les

facteurs de production d'origine extérieure, en tenant compte du fait

que les systèmes locaux doivent s'adapter aux conditions

régionales. Dans cette optique, des méthodes culturales,

biologiques et mécaniques sont, dans la mesure du possible,

utilisées de préférence aux produits de synthèse,

pour remplir toutes les fonctions spécifiques du

système."

Bien que le Codex Alimentarius soit là pour

garantir la loyauté des échanges commerciaux internationaux, et

que ce soit dans le cadre de ce mandat qu'il intervient par ces directives, on

peut remarquer qu'il établit également des règles de

production, car l'agriculture biologique étant un "système de

gestion holistique de la production", c'est-à-dire qui prends en

compte l'ensemble des contingences imposées par son environnement, il ne

peut y avoir de garanties dans le produit fini que s'il y en a dans sa

fabrication. Il y est écrit en effet que " Les présentes

directives établissent les principes de la production biologique au

niveau de l'exploitation agricole, de la préparation, du stockage, du

transport, de l'étiquetage et de la commercialisation des produits.

Elles établissent en outre ce qu'il est permis d'employer pour

fertiliser le sol et l'amender, pour lutter contre les organismes nuisibles et

les maladies des plantes, et en guise d'additifs alimentaires et d'auxiliaires

technologiques. Plus loin, il est dit que "les directives

n'empêchent pas les pays membres de prendre des dispositions plus

restrictives et des règles plus détaillées afin de

préserver la confiance des consommateurs et de prévenir les

pratiques frauduleuses, et de les appliquer aux produits provenant d'autres

pays sur la base de l'équivalence à ces dispositions plus

restrictives."

Ces directives du Codex constituent donc bel et bien

quelque part une garantie a minima et reconnaissance du mode de

production biologique au niveau international, huit ans après l'Union

Européenne.

En ce qui concerne les autres instances internationales, il

convient de mentionner que la FAO12(*) a également adopté depuis 1999 un

programme de travail dans le domaine de l'agriculture biologique, qui vise

essentiellement le développement de l'agriculture biologique dans les

pays en développement.

Enfin, il existe un organisme international créé

par les professionnels de la bio : l'IFOAM (International Federation of Organic

Agriculture Movements) Créée en 1972, cette

fédération regroupe des organisations impliquées, à

travers le monde, dans la production, la certification, la recherche,

l'éducation et la promotion de l'agriculture biologique. Elle a

adopté, en novembre 1998, des «Cahiers des Charges Cadre de

l'Agriculture Biologique et de la Transformation». Les cahiers des charges

qu'elle a mis en place ne sont pas contraignants, mais constituent très

certainement une «piste de réflexion», puisqu'ils

synthétisent l'état actuel des méthodes de production et

de transformation de produits biologiques. Cette organisation a en outre mis en

place un groupe régional «Union européenne», afin de

maintenir avec la Commission européenne un dialogue concernant le

développement du secteur de l'agriculture biologique.

2. La procédure de modification des

normes du Codex Alimentarius.

La révision d'une norme du Codex Alimentarius

suit la même procédure que l'adoption d'une norme : sur

proposition d'un comité subsidiaire de la commission du Codex

ou d'un gouvernement national, la commission décide ou non d'ordonner la

révision et confie pour cela la mission à un de ses

comités subsidiaires. Le secrétariat de la commission

élabore alors un avant-projet de révision qui est soumis aux

états membres. Les observations sont examinées par le

comité subsidiaire chargé de la révision qui

élabore alors un projet de norme. Après avis d'autres

comités subsidiaires éventuellement concernés par le

sujet, la commission adopte la révision. La procédure peut durer

plusieurs années.

D) Persistance de certains blocages

juridiques

L'édifice juridique de l'agriculture biologique existe

donc aujourd'hui à tous les niveaux. Ce type d'agriculture, qui n'a

commencé à se développer qu'à partir des

années 1960, a obtenu successivement sa reconnaissance à

l'échelon national, où la France fut pionnière, puis

à l'échelon communautaire et enfin international. Le

système semble aujourd'hui bien rodé : pour résumer ce qui

a été dit, les règles de la production biologique sont

communes aux membres de l'Union Européenne, qui laisse la

possibilité aux états membres de prendre des dispositions plus

strictes, notamment en production animale. Nous sommes donc en présence

d'un marché commun organisé de produits biologiques. Par

ailleurs, les échanges internationaux sont réglementés par

les règles de la commission du Codex Alimentarius qui

reconnaît les spécificités des produits biologiques.

Pourtant, les producteurs et les agrobiologistes sur le

terrain font régulièrement état de difficultés, de

failles, de blocages d'origine juridique qui les pénalisent dans

l'exercice de leur métier. C'est que la plupart de celles-ci ne

proviennent non pas du système réglementaire propre à

l'agriculture biologique, mais d'un appareil juridique agricole qui s'applique

uniformément à tous les exploitants sans tenir compte des

spécificités de l'agrobiologie, et conduit ainsi souvent à

des impasses techniques. Il faut bien comprendre en effet que le système

juridique qui vient d'être décrit, dans sa version actuelle et non

dans la proposition du nouveau règlement qui est en discussion au niveau

européen, a été le fruit de la reconnaissance des

pratiques de l'agriculture biologique. Ce droit a été

élaboré en quelque sorte par les producteurs eux-mêmes, il

est dans une certaine mesure le reflet de leur volonté et ne pose donc

pas de problème à la majorité des agrobiologistes. Dans la

plupart des cas, il s'agit donc de dispositions juridiques

générales qui « oublient » l'agriculture

biologique mais qui s'appliquent pourtant à celle-ci. On retrouve ce

problème en premier lieu au niveau communautaire, où de nombreux

règlements directement applicables sont édictés, qui ne

tiennent pas compte de l'agriculture biologique et qui interagissent avec sa

réglementation. Ces difficultés existent aussi fréquemment

au niveau national. Ceci est dû au fait que, si l'agriculture biologique

est aujourd'hui reconnue, ses méthodes et pratiques sont encore mal

connues des décideurs qui élaborent les politiques agricoles. Et

si elles sont mal connues, c'est également parce que la profession a du

mal à se faire entendre. En effet, à titre d'exemple, il n'existe

qu'un seul lobbyiste biologique13(*) à Bruxelles. Lorsque l'on sait de quels

lobbies disposent en la matière les grands groupes

intéressés dans l'agriculture conventionnelle, il n'y a donc pas

à s'étonner d'une telle situation. Le résultat est que de

nombreuses techniques adaptées à la production biologique sont

aujourd'hui impossibles à mettre en oeuvre en l'état du droit

général, et que certaines de ses spécificités sont

ignorées par celui-ci, parce qu'une réflexion sur l'agriculture

biologique a été omise lors de son élaboration. Il est

impératif que ces obstacles soient levés afin que l'agriculture

biologique puisse se développer conformément à son

éthique.

* *

*

II. Semences

et agriculture biologique : un cadre réglementaire à

aménager

A) Présentation des

difficultés 14(*)

« En Asie, il existait 100 000

variétés de riz cultivées et développées par

l'homme depuis des millénaires. En une quarantaine d'années, le

chiffre est tombé à 50 ! En Europe, 98 % des

variétés potagères traditionnelles ont disparu en l'espace

d'un siècle. D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe

irréversible. »15(*)

Les premières difficultés apparaissent

déjà à la base de l'acte de production : l'utilisation des

semences.

La question des semences en agriculture biologique est un

vaste chantier qui se subdivise en plusieurs points distincts.

Tout d'abord, il convient d'énoncer la

problématique générale. Le constat technique est le

suivant : l'agriculture biologique souffre actuellement d'un manque de

disponibilité de semences issues de l'agriculture biologique et surtout

adaptées à ses méthodes.

Ce problème n'est pas nouveau. Les pouvoirs publics ont

déjà au fil du temps fait l'effort d'améliorer la

situation de l'agriculture biologique en la matière. Le but de ce

chapitre est de faire le bilan sur le chemin parcouru et le travail juridique

restant à faire. En effet, la recherche des causes des

difficultés actuelles fait apparaître que certaines modifications

de la réglementation applicable à l'agriculture en

général pourraient favoriser une amélioration de la

situation.

Chronologiquement, deux nécessités ont rendu

nécessaire un travail sur la réglementation en matière de

semences pour permettre aux agriculteurs de cultiver selon les principes de la

méthode biologique :

- la première était la nécessité

de pouvoir disposer de semences issues de l'agriculture biologique ;

- dans un second temps s'est fait ressentir le besoin de

cultiver des semences adaptées à celle-ci

Ces deux points constituant deux étapes chronologiques

vers une plus grande reconnaissance, il convient de les analyser

successivement.

1. Disponibilité en semences

biologiques : des évolutions positives mais insuffisantes.

Le règlement européen 2092/91 oblige par son

article 6 à ce que toute production qui entende bénéficier

de l'appellation biologique soit issue d'une semence répondant en tout

point à la réglementation générale concernant les

semences et à ce que « la plante mère et la ou les

plantes parentales aient été produites selon le mode de

l'agriculture biologique pendant au moins une génération, ou,

s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de

végétation. » Afin de faire face au manque initial de

semences et pour permettre à la filière des semences

biologiques de se créer, les producteurs biologiques avaient le droit

par dérogation jusqu'au 31 décembre 2003 d'utiliser des semences

conventionnelles non traitées sous réserve de justifier qu'ils

n'avaient pu trouver de semences biologiques de la variété

recherchée.

Mais depuis le 1er janvier 2004, le système

de dérogation a été maintenu par le règlement CE

n° 1452/2003 du 14 août 2003 en ce qui concerne les plants et les

semences qui n'étaient toujours pas disponibles à cette date.

Celui-ci précise en effet dans ses considérants:

« Il est clair que, pour un certain nombre

d'espèces cultivées dans la Communauté, les

quantités de semences et de matériels de reproduction

végétative issus de l'agriculture biologique disponibles

après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes. »

Le règlement prévoit dans une annexe les

semences et plants qui pourront encore faire l'objet d'une dérogation.

D'autre part, afin de permettre une meilleure adaptation entre l'offre et la

demande pour les semences et les plants (de pomme de terre seulement) produits

selon les règles de l'agriculture biologique, les fournisseurs sont

invités à enregistrer dans une base de données

informatisée nationale les espèces et variétés pour

lesquelles ils ont des disponibilités en "Bio". Ces semences et plants

de pommes de terre issus du mode de production biologique doivent être

utilisés obligatoirement, quand ils sont disponibles dans le

département, par les agriculteurs biologiques avant toute demande de

dérogation.

Le ministère de l'agriculture a confié au GNIS

(Groupement national interprofessionnel des semences et plants, organisme de

contrôle officiel) la gestion de cette banque de données sur

Internet. L'adresse du site est :

www.semences-biologiques.org.

Cette innovation est un réel progrès dans

l'organisation de la filière biologique, dans la mesure où elle

permet une circulation optimale de l'information en ce qui concerne la

disponibilité des semences. Mais elle met en relief un problème

de fond beaucoup plus important qui représente un vaste travail

réglementaire pour l'avenir.

En effet, si la commission européenne a

décidé de prolonger la durée de la dérogation,

c'est parce que les grands semenciers font très peu de semences

biologiques, pour la bonne et simple raison que ce marché est trop

réduit pour les intéresser. Par exemple, seule une entreprise

semencière propose des semences biologiques de betterave ; aucune

ne propose de maïs doux. Quant aux semenciers biologiques, tels que

BIAUGERME, GERMINANCE ou ESSEM'BIO, ce ne sont que de petites entreprises

artisanales qui ne peuvent encore couvrir tous les besoins et affichent des

tarifs élevés. Cette situation est due pour partie à la

réglementation sur les semences qui empêchent ces entreprises de

commercialiser des semences adaptées à l'agriculture biologique.

Ce point fera l'objet de développements ultérieurs.

En outre, ce système, s'il favorise la circulation de

l'information, ne favorise pas le développement de la

biodiversité. En effet, l'obligation contenue dans le règlement

du 14 août 2003 d'utiliser obligatoirement, par préférence

à d'autres sources d'approvisionnement, les semences disponibles dans le

département concerné risque de limiter le marché des

semences biologiques à quelques lignées issues de celles qui

étaient disponibles en culture biologique au moment de l'entrée

en vigueur de la réglementation. Or le principe de biodiversité

est un principe fondamental de l'agriculture biologique, inscrit dans le

règlement européen au 9ème considérant,

et les représentants de la FNAB ont eu l'occasion de préciser

qu'ils préféraient le principe de la biodiversité au

principe de la culture de plantes issues de semences biologiques.

D'autre part, seconde réserve outre ce premier

problème de biodiversité, utiliser les mêmes

variétés en agriculture biologique qu'en agriculture

conventionnelle n'est pas satisfaisant pour les agrobiologistes, car il s'est

avéré que celles-ci sont mal adaptées aux exigences de la

méthode biologique. La filière des semences biologiques ne pourra

se développer que si la réglementation lui permet d'utiliser des

semences plus adaptées à ses méthodes de culture, et le

travail juridique à réaliser est encore très vaste sur ce

sujet.

Plus concrètement, l'utilisation de semences

conventionnelles pose en effet deux grands problèmes aux agriculteurs

biologiques :

- elles obligent la plupart du temps à payer une

redevance à l'obtenteur de la variété et ne permettent pas

l'utilisation de semences de ferme (sauf pour le blé tendre) à

partir de ces variétés car elles sont pour la

quasi-totalité protégées, ce qui nuit au principe

d'autonomie de l'exploitation auquel les agriculteurs biologiques sont

très attachés. L'utilisation de semences de ferme, pratique

courante en agriculture biologique qui consiste à réutiliser une

partie des semences précédemment récoltées, est en

outre nécessaire pour l'adaptation des variétés au

terroir, ce qui fait partie des principes fondamentaux de la bio.

- elles sont sensibles aux attaques biologiques en l'absence

de traitements chimiques ; les agriculteurs biologiques leur

préfèrent sur ce point les semences issues de

variétés anciennes, naturellement plus résistantes parce

que plus adaptées aux terroirs, mais leur utilisation leur est

aujourd'hui inaccessible en l'état de la réglementation.

2. Le conflit des semences de ferme.

Avec le développement de la sélection par des

établissements qui se sont spécialisés peu à peu

dans le domaine, il est apparu nécessaire de mettre en place une

législation sur la protection des obtentions végétales au

titre de la propriété intellectuelle afin de garantir la

rémunération de leur travail. En effet, la recherche pour la

création de variétés modernes était très

coûteuse, et la possibilité pour l'agriculteur de

réutiliser les semences acquises allait réduire à

néant la rentabilité d'un tel travail.

Le 2 décembre 1961 est créée l'Union pour

la Protection des Obtentions Variétales (UPOV)16(*) à l'initiative des

semenciers professionnels. La convention internationale qui en est le

fondement, ratifiée depuis par 61 pays, est éminemment favorable

aux grandes entreprises semencières qui seules conservent la

capacité financière de déposer des dossiers pour

l'inscription d'une variété au catalogue officiel. Un

système spécifique de propriété intellectuelle pour

les plantes est créé : le Certificat d'Obtention

Végétale, (COV) qui permet au créateur d'une

variété nouvelle d'obtenir un titre de propriété

comparable au droit d'auteur. Ce titre de propriété est

différent du brevet car il possède une double originalité

:

La variété ainsi protégée peut être

utilisée librement à des fins de recherche c'est-à-dire

afin de créer de nouvelles variétés, et elle peut

être utilisée par les agriculteurs pour reproduire leurs semences

à des fins personnelles sous réserve du versement d'une

« rémunération équitable » au

sélectionneur.

Il est possible de considérer que cet acte marque

définitivement la séparation entre le métier de paysan et

celui de semencier. La sélection variétale, exercée depuis

des siècles par les paysans, leur échappe, et leur droit à

replanter les semences de leurs récoltes devient un privilège

dont l'usage est toléré, puis, avec la révision de la

convention en 1991, une dérogation que les états membres peuvent

prévoir, comme on peut le constater dans le nouvel article 15 :

"En dérogation des dispositions de

l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites

raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts

légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à

l'égard de toute variété afin de permettre aux

agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication,

sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu

par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la

variété protégée ou d'une variété

visée à l'article 14.5)a)i) ou ii)."17(*)

Mais les entreprises semencières ne se sont pas

arrêtés à cette victoire. En 1989, avec l'assentiment du

ministère de l'Agriculture, les obtenteurs et la FNSEA signent un accord

interprofessionnel interdisant le triage à façon18(*) et l'utilisation du

matériel en commun par les agriculteurs. Ceux qui continuaient se

voyaient menacés de condamnation et de lourdes amendes.

Cette décision qui privait de leur travail beaucoup de

petites entreprises et nuisait aux semences fermières suscita une vive

réaction des Trieurs à façon et des syndicats agricoles

autres que la FNSEA. Les syndicats Confédération paysanne (CP),

Coordination rurale (CR), Mouvement de défense des exploitants familiaux

(MODEF) et le Syndicat des trieurs à façon de France (STAFF)

constituèrent trois ans plus tard la Coordination nationale de

défense des semences fermières (CNDSF). Ils obtinrent en justice

la suppression des amendes infligées aux trieurs à façon,

et l'accord ne fut plus appliqué.

La CNDSF lutte toujours depuis cette date pour le maintien du

droit d'usage des semences fermières. Grâce à sa

présence à Genève en 1991 lors de la révision de la

convention UPOV, l'interdiction de l'utilisation des semences de ferme fut

évitée et elle obtint une reconnaissance officielle et

internationale de ces semences. Cependant persistait le problème de

l'indemnisation des chercheurs.

Dans son règlement 2100/9419(*) du 27 juillet 1994, l'Union

européenne, tenant compte de la convention UPOV, a précisé

les conditions dans lesquelles peut être admise, par exception au droit

de l'obtenteur, l'utilisation de semences de ferme par des agriculteurs dans

son article 14. Ce règlement communautaire reconnaît aux

agriculteurs la possibilité de les utiliser pour certaines

espèces cultivées, mais prévoit plusieurs conditions, dont

le versement d'une redevance à l'obtenteur par l'utilisateur de semences

de ferme, au-delà d'un certain seuil. Il exclut cependant les petits

producteurs de cette obligation. (définis comme mettant en valeur une

surface inférieure à celle nécessaire pour produire 92

tonnes de céréales)

Le règlement d'application 1238/95 préconise des

accords entre agriculteurs et obtenteurs pour arrêter le montant de ces

rémunérations et leurs modalités de recouvrement. À

défaut d'accord national, il prévoit l'application d'une

rémunération égale à 50 % de celle

perçue sur les semences certifiées.

Finalement, en application de cette réglementation

communautaire, le GNIS a conclu en juin 2001 avec l'association

générale des producteurs de blé et autres

céréales (AGPB), la Fédération nationale des

agriculteurs-multiplicateurs de semences (FNAMS) ainsi que d'autres

organisations professionnelles agricoles un accord pour trois ans concernant le

blé tendre, pour lequel l'utilisation des semences de ferme

représente plus de 40 % des surfaces cultivées. L'accord repose

sur un double engagement. Les obtenteurs renoncent à prélever des

rémunérations sur les produits de la récolte

destinés à l'ensemencement. De son côté, l'ensemble

des producteurs de blé tendre accepte de verser une cotisation

volontaire obligatoire (CVO). Cette cotisation est prélevée par

les différents organismes collecteurs, et une partie des fonds sert

à rembourser les utilisateurs de semences certifiées, pour leur

éviter un double prélèvement. Les petits producteurs, au

sens de la réglementation communautaire, sont dispensés du

versement de cette cotisation.

Il était prévu que cet accord s'appliquerait

à d'autres espèces, si celles-ci voient leurs surfaces

emblavées avec des semences de ferme atteindre un pourcentage de 30 %.

Cela n'a malheureusement pas été le cas.

La CNDSF a contesté cet accord qui avait

été conclu sans son assentiment et avait introduit devant le

Conseil d'Etat un recours contre l'arrêté interministériel

du 13 juillet 2001 qui avait rendu obligatoire la mise en place de la CVO. Mais

elle s'est finalement désistée.

Il faut tout de même reconnaître que cet accord

possède l'immense mérite de mettre un terme à la

polémique et ceci dans un certain équilibre. Il n'y a pas eu

d'avancées significatives sur le dossier des semences de ferme depuis

celui-ci, si ce n'est la ratification par la France de la Convention UPOV de

1991 par une loi du 2 mars 2006.

Cependant, si une généralisation de cet accord

aux autres plantes permettrait de combler le vide juridique qui les concerne en

matière de semences de ferme, elle ne résoudrait pas tous les

problèmes qui se posent aux agriculteurs biologiques à ce

sujet.

La première raison à cela est qu'une grande

majorité de ces plantes conventionnelles ne sont pas reproductibles sur

l'exploitation, autrement dit, ne peuvent produire de semences viables pour une

prochaine saison. Ceci est dû au fait que la grande majorité des

semences inscrites sur le catalogue officiel sont des hybrides F1.

Voici la définition que l'on peut trouver sur

l'encyclopédie en ligne Wikipedia à propos de l'hybride

F120(*) : « Un

hybride F1 est la première génération d'un croisement

entre deux

variétés

distinctes (lignées pures donc

homozygote).

Un hybride présente des caractéristiques

uniques, et souvent de meilleurs résultats que les lignées pures

(par exemple pour le

maïs,

bien que cette thèse soit parfois disputée).

Il est souvent utilisé en

agriculture

intensive car il offre des résultats uniformes. Cependant,

il n'est pas intéressant de le ressemer : en effet, les plantes qui

en résulteraient seraient différentes de la variété

homogène F1. Il impose donc le rachat de semences sur une base annuelle

aux semenciers. En France, la majeure partie des semences de maïs

autorisées à la vente sont celles de plantes hybrides F1.

»

Outre la contrainte économique qui consiste alors

à devoir racheter chaque année ses semences au semencier, il est

donc techniquement aberrant pour l'agriculteur biologique d'adapter des plantes

issues de semences F1 au terroir par une sélection de long terme. Ces

semences ne sont pas faites pour cet usage, elles ont une vigueur

exceptionnelle lors de leur plantation, appelée « vigueur hybride

», mais qui ne perdure pas à la génération suivante.

Les qualités agronomiques de l'hybride initial se perdent. Ceci n'est

pas le cas des semences issues des variétés anciennes, qui ne

sont ni des lignées pures (avec leurs problèmes de

consanguinité et leur vigueur médiocre), ni des hybrides (avec

leurs difficultés de reproduction), ce qui leur permet de conserver

leurs principaux caractères à chaque génération

sans perdre pour autant leurs capacités d'adaptation.

Il faut remarquer que les grands semenciers s'accommodent

très bien de cette situation, car elle leur permet d'avoir des

débouchés assurés pour leur semences. Il n'est pas

exagéré de dire qu'ils ont largement contribué à la

dépendance des agriculteurs vis-à-vis de leur production, afin de

sécuriser leurs marchés. L'Histoire nous en donne quelques

exemples, dont les plus extrêmes concernent les semenciers utilisant les

techniques de modification génétique. C'est ainsi que la "DELTA

AND PINE LAND COMPANY", cotée sous le nom de DPL à la Bourse de

New-York et rachetée depuis par le semencier international MONSANTO,

annonçait le 3 mars 1998 qu'elle avait obtenu le brevet n° 5 723

765, intitulé "Le Contrôle de l'Expression des Gènes", dont

l'application principale serait d'empêcher l'utilisation sans

autorisation de semences de variétés protégées en

rendant cette pratique impossible, puisque les semences non autorisées

contiennent un gène qui empêche la germination.

En outre, tout ceci ne règlerait pas le problème

des semences anciennes qui sont actuellement utilisées de manière

illégale en agriculture biologique. La question se pose naturellement en

effet de savoir pourquoi les agriculteurs biologiques n'utilisent pas plus

largement ces variétés anciennes, qui semblent ici s'imposer

comme possédant tous les avantages par rapport à leur

méthode de production et à leur éthique : bonne

aptitude à la reproduction à la ferme, facilité

d'adaptation et, a priori, exemption des droits au titre de la protection des

obtentions végétales. Le fait est qu'ils ne demanderaient pas

mieux, mais que l'état de la réglementation ne le leur permet

pas.

3. Les variétés

anciennes : une commercialisation illégale

Parce que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits

chimiques de synthèse, elle cherche à obtenir, par une

sélection rigoureuse des variétés et leur adaptation aux

terroirs, les qualités de résistance aux maladies et aux

parasites que les plantes acquièrent naturellement au fil de leur

accoutumance à leur environnement. C'est ainsi que les agriculteurs

biologiques utilisent de préférence des anciennes

variétés de chaque région, bien adaptées aux

conditions pédo-climatiques locales, mais qui ne sont plus en usage

depuis longtemps en agriculture conventionnelle, soit à cause de leur

productivité moindre, soit à cause de leur inadaptation au

travail mécanisé, soit à cause de la surcharge de travail

que leur culture représente, soit surtout à cause des campagnes

de promotion des nouvelles obtentions végétales par les grands

semenciers qui leur ont fait de l'ombre et au fonctionnement du catalogue

officiel. Les variétés couramment utilisées en agriculture

conventionnelle ne possèdent pas les mêmes qualités

naturelles indispensables à la production en agriculture biologique. En

effet, elles sont beaucoup plus pauvres au niveau de la biodiversité,

car si elles sont très nombreuses, elles sont aussi toutes très

proches génétiquement les unes des autres, ce qui empêche

d'obtenir une réelle adaptation au terroir car le potentiel d'expression

des gènes est réduit.

Ceci est dû au fonctionnement de la sélection

variétale moderne. Au début du XIXè siècle, des

agriculteurs anglais observèrent que des plantes de blé, d'orge

ou d'avoine conservaient leurs caractéristiques d'une

génération à l'autre, à condition qu'elles soient

issues d'un même grain ou d'un même épi. Au lieu donc de

prélever une partie de la récolte (sélection massale) de

ce qui n'était jusqu'alors que des variétés

" populations " de plantes (c'est à dire un mélange de

variétés se ressemblant mais avec toutefois quelques

différences), on eut l'idée d'isoler quelques-uns des plus beaux

épis et de semer leurs grains. En multipliant plusieurs années de

suite ces grains on obtient des " lignées " pratiquement pures

ayant toutes le même " génome " et se reproduisant de

façon identique21(*). Les paysans qui depuis des millénaires

ressemaient des grains de leur propre récolte (ce que l'on appelle des

" semences fermières ") ou qui procédaient parfois

à des échanges entre voisins, eurent alors la possibilité

d'aller acheter des semences chez des gens qui se spécialisèrent

dans un travail de sélection des végétaux.

La technique de la création de lignées à

partir de l'isolement d'une plante est toujours à la base de la

sélection d'aujourd'hui. Ainsi, les meilleures variétés de

blés modernes cultivées sur des milliers d'hectares au Canada

proviendraient à l'origine de trois épis de blés venus

d'Ukraine. Dès lors, on comprend facilement la

vulnérabilité des récoltes issues de telles

variétés en l'absence de traitements chimiques. Chaque plante

possédant ses forces et ses faiblesses, si un parasite s'attaque

à une plante à cause de dispositions génétiques

favorables à son développement, toute la récolte est

rapidement contaminée puisque la résistance de chaque individu

est quasiment identique.

La perte de biodiversité induit également

d'autres conséquences, dues aux objectifs qui ont été

suivis dans la sélection des variétés depuis le

début de la « révolution verte ». Par

exemple, on a sélectionné des blés pour leur rendement, la

taille de leur paille afin de pouvoir les récolter mécaniquement,

les caractéristiques de leurs farines qui devaient être

adaptées à l'industrialisation. La priorité a ainsi

été donnée aux blés présentant une forte

teneur en gluten, conférant ainsi à la pâte une meilleure

tenue et donc plus d'aptitude à l'industrialisation, mais la rendant

moins digeste à cause de la constitution au fil des sélections de

macromolécules de gluten de plus en plus lourdes à

digérer.

Ainsi, un paysan-boulanger biologique d'Ille-et-Vilaine a

reçu la visite de plusieurs médecins qui étaient

étonnés de ce que leurs patients habituellement

intolérants au gluten consommaient son pain sans

difficulté22(*).

Ceci est dû au fait que ce paysan utilise des variétés

anciennes de blé (antérieures à 1940),

déclarées pourtant officiellement « non

panifiables » aujourd'hui, mais qui en réalité

contiennent des protéines beaucoup plus assimilables.

Autre exemple, les tomates : il existe des dizaines et des

dizaines de variétés de tomates allant du jaune vif au noir, de

plusieurs couleurs parfois, de formes allant de l'orange à la poire, en

passant par l'olive, la cerise et la citrouille ! En voici ci-après un

aperçu :

Aperçoit-on une telle variété dans les

supermarchés? et il en est de même pour beaucoup d'autres

légumes...

La conséquence de tout ceci est donc, comme nous

l'avons dit, que les plantes qui sont issues de ces semences sont très

sensibles aux attaques biologiques, et nécessitent donc des traitements

chimiques efficaces. Ceci est confirmé même par les chercheurs de

l'INRA qui les créent comme Véronique CHABLE chercheuse à

l'INRA Rennes - le Rheu, qui précise : « ces

variétés aux génotypes fixés et homogènes

sont inadaptées à la production bio de semences. Par exemple les

lignées consanguines, parent des hybrides F1, sont très fragiles

sans leurs béquille chimique ».23(*)

Les "variétés population" de semences

anciennes, bien qu'ayant d'autres défauts (rendements,

hétérogénéité, ...), détiennent plus

de qualités de résistance naturelle, et de ce fait conviennent

particulièrement à la méthode biologique. Il serait

pourtant souhaitable que la recherche se penche sur la sélection

créatrice de variétés nouvelles adaptées à

l'agrobiologie, mais celle-ci coûte si cher (sélection plus

inscription et maintien au catalogue officiel) que les agriculteurs ou les

petites entreprises semencières artisanales ne peuvent envisager, pour

le moment, de se tourner vers cette activité. Quand aux grands

semenciers qui en auraient les moyens financiers, nous avons déjà

précisé qu'ils ne s'y intéressaient guère.

Mais c'est ici qu'intervient le problème

réglementaire pour ce qui concerne les anciennes variétés

: en effet, pour être commercialisée en France et en Europe, une

variété doit être inscrite au catalogue officiel des

espèces et variétés de plantes cultivées en France

ou au catalogue communautaire. Cette inscription permet, par des examens

officiels, de préciser les caractéristiques de la nouvelle

variété qui doit :

- être « distincte, stable et suffisamment

homogène ». Cette disposition délivre une carte

d'identité à la nouvelle variété ; cette condition

est impérative, quelles que soient les espèces ; c'est ce que

l'on appelle les critères "DHS" ;

- détenir, pour ce qui concerne les grandes cultures,

une valeur culturale et d'utilisation assurant « au moins dans une

région déterminée, une nette amélioration soit pour

la culture, soit pour l'exploitation des récoltes et l'utilisation des

produits ». C'est ce que l'on appelle les tests "VAT" (valeur

agronomique et technologique)

Le problème, avec les anciennes

variétés, c'est qu'elles ne sont ni stables ni suffisamment

homogènes au regard de la législation, car elles évoluent

au fil du temps par adaptation constante aux terrains sur lesquels elles sont

cultivées. Il est donc difficile de les faire inscrire, et une fois

inscrites, il est coûteux de les y maintenir. Les raisons d'une telle

situation sont en germe dans le fonctionnement actuel des inscriptions et

radiations au catalogue officiel. Cette législation est d'ailleurs

incompatible en tout point avec l'idée de travail de sélection et

d'amélioration de variétés par les agriculteurs

eux-mêmes. Le catalogue officiel est en effet devenu progressivement,

comme nous allons le voir, un obstacle majeur à la circulation des

semences entre les agriculteurs, et à la création

variétale par leurs soins.

La première version de ce catalogue apparaît

avec le décret du 5 décembre 1922.24(*) Il a alors pour

finalité d'établir un registre des plantes

sélectionnées dont le suivi est assuré par un

comité de contrôle. A l'époque, ce registre ne concerne que

«l'obtention d'une espèce ou d'une variété

nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut

revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination

donnée». Puis le catalogue a été modifié

par un décret du 26 mars 192525(*) qui institue un registre des plantes

sélectionnées et qui est intitulé

«Répression des fraudes dans le commerce des semences de

blé». Le rapport préliminaire précise que ce

décret doit être pris parce que des négociants peu

scrupuleux trompent les acheteurs «en jetant sur le marché des

semences ordinaires auxquelles une réclame bien faite attribue

frauduleusement le nom et les qualités de variétés

réputées ou qui sont présentées faussement comme

des variétés sélectionnées nouvelles, douées

de qualités exceptionnelles». Il s'agit donc un registre des

plantes dont les différents articles précisent les conditions

d'inscription et les mesures à prendre en cas de fraude. L'objet du

décret est donc de prévenir les falsifications

Dix ans plus tard, un décret du 16 novembre

193226(*) procède

à «l'Institution d'un catalogue des espèces et

variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes

sélectionnées de grande culture» qui ajoute une

nouvelle notion dans la répression des fraudes: celle de la protection

des obtentions. L'article 12 de cet arrêté ne laisse aucun doute

sur les conditions d'inscription :

«Art.12- la mention «espèce ou

variété» inscrite au registre des plantes

sélectionnées est la propriété exclusive de

l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état