LES FLUX DE TRANSPORTS

DANS L'OUEST LYONNAIS

(EXAMEN DE LA SITUATION ANTERIEURE

A LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A89

DE BALBIGNY A LYON)

Sous la direction de S. Héritier

14vant de commencer ('étude des f(ux de transports dans

('ouest (yonnais, je sou/laiterais remercier toutes (es personnes qui m 'ont

aidé a mener a 6ien ce projet.

iMes premiers remerciements vont a mon directeur de

mémoire, iMonsieur Stép/lane .7-féritier, qui a toujours

su se rendre disponi6(e pour me prodiguer de nom6reux et précieux

consei(s.

Je tiens aussi a remercier iMonsieur Jean )ar(et, directeur de

('O6servatoire de ('1489, qui m'afourni gratuitement de mu(tip(es documents et

ouvrages et qui a organisé, en Juin 2007, un rassem6(ement des

c/lerc/leurs de ('O6servatoire de ('1489, ric/le d'enseignements.

(Durant mes rec/lerc/les, des organismes m'ont ouvert (eurs

portes. I( s'agit des (Divisions (Départementa(es et de (a (Division

cRégiona(e de ('cEquipement, du Consei( cRégiona( de

cR/lône-14(pes et de (a Communauté de Communes de cBa(6igny. Sans

eux, je n 'aurais pu conduire convena6(ement mon étude.

cEnfin, je voudrais adresser mes derniers remerciements a toute

ma fami((e, surtout Sandra, qui m 'a soutenu tout au (ong de ('avancée

de mon étude.

Pt~ffL4 ~~~t4%~L+

INTRODUCTION

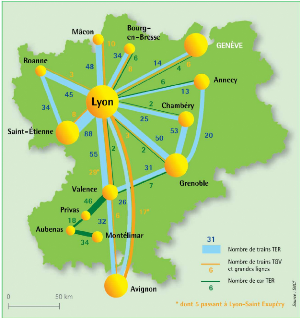

Ce mémoire de Master 1 réalisé à

l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne a pour objet les flux de

transports dans l'ouest lyonnais avant la construction de l'autoroute A89 de

Balbigny à Lyon. L'autoroute A89 est une liaison transversale qui

reliera à terme Bordeaux à Lyon. L'étude qui suit ne prend

pas une si petite échelle. Il convient de définir notre secteur

d'étude. Lorsque nous parlons d'ouest lyonnais, nous ne parlons pas de

tout ce qui se trouve à l'ouest de Lyon. Les limites de notre

étude sont constituées par un triangle Roanne - Saint-Etienne -

Lyon. Certes, nous serons amenés à évoquer les

échanges avec le « Grand-Ouest lyonnais » : Massif Central

(Clermont-Ferrand), voire Bordeaux, mais la majeure partie de la

réflexion s'intéresse au triangle Roanne - Saint-Etienne - Lyon.

A l'intérieur de ce triangle, nous observerons tout

particulièrement les territoires directement concernés par la

mise en place future de l'A89. Il existe un Schéma de Cohérence

Territoriale de l'ouest lyonnais mais il ne s'étend pas plus loin que le

département du Rhône. Se caler sur ses limites ne permettait pas

de prendre en compte tous les flux en provenance de l'ouest en direction de

Lyon ou de l'Est. De plus, il a semblé intéressant de se projeter

de temps à autres hors de la zone d'étude à l'Est afin de

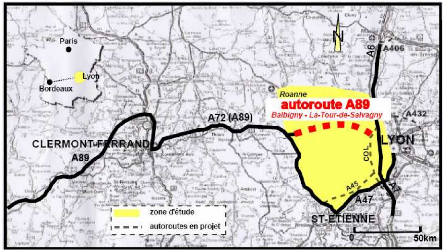

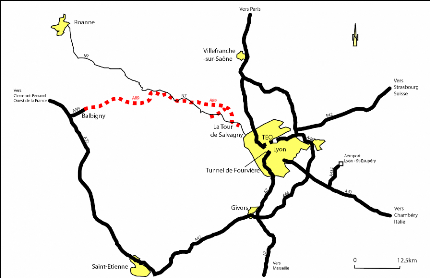

d'établir une comparaison. La carte ci-dessous présente la zone

d'étude.

Figure 1 : Localisation de la zone

d'étude

Source : Dossier d'enquête. Réalisation :

Pailler.S (2007)

La démarche retenue pour cette étude est

une démarche empirique. Elle consiste à

recueillir dans un

premier de temps des données qui seront ensuite exploitées et

mises en

comparaison avec des propos théoriques. Ainsi,

l'étude de terrain est privilégiée pour

permettre de faire une analyse spatiale. Les données de

comptages routiers ont été récoltées auprès

des Divisions Départementales de l'Equipement du Rhône et de la

Loire (DDE 69 et 42) ainsi qu'auprès de la Division Régionale de

l'Equipement de Rhône-Alpes. La DRE a élaboré le Dossier

d'enquête préalable à la Déclaration

d'Utilité Publique en 2001. Ce document était une

référence tout au long de l'étude. Les informations

concernant le transport ferroviaire ont été fournies par le

Conseil Régional de Rhône-Alpes qui a la charge du transport

ferroviaire de voyageurs. Les informations thématiques, telles que

l'accessibilité, les motifs de déplacements, les coûts de

déplacements... ont été recueillies auprès de la

Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne et du Syndicat mixte des

Transports de l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL). Les recherches ne

furent toutefois pas aisées pour principalement deux raisons. La

première est que la zone d'étude choisie ne correspond pas

strictement à des limites administratives et chevauche deux

départements. Chaque département réalise les études

qui le concernent. Ces études ne concordent pas forcément avec

celles réalisées par le département voisin (elles n'ont

pas le même thème, la même échelle, n'ont pas

été effectuées à la même date...). De plus,

les études mises à disposition par la région

Rhône-Alpes sont élaborées à une échelle trop

petite, et donc pas assez précise pour étudier l'ouest lyonnais.

L'étude proposée ici essaie de coordonner les diverses

informations récoltées pour construire une réflexion

cohérente à l'échelle du territoire concerné. La

seconde raison était le refus d'Autoroutes du Sud de la France (ASF) de

permettre l'accès à des comptages récents de trafic pour

des raisons de confidentialité liées à la stratégie

d'entreprise. De novembre à février, outre le temps

consacré à la lecture de nombreux ouvrages, les recherches de

données se sont perdues dans une recherche de chiffres récents.

Ainsi, pendant ces 4 mois, les recherches n'ont guère avancé. Ce

fut une des plus grosses erreurs dans la méthodologie car la quête

de données récentes a constitué l'unique recherche durant

cette période et n'a pas favorisé l'accès à

d'autres documents. Finalement, la mise en ligne d'informations sur les sites

des DDE et la rencontre des bonnes personnes ont permis d'avoir accès

à ces comptages. C'est à partir de là que la

découverte de nombreuses autres sources a débuté et que le

mémoire a pris forme.

La pratique du traitement de texte, la gestion des

données, l'élaboration de graphiques ne furent pas des

contraintes à la construction du mémoire. En revanche, la

réalisation de cartes s'est avérée plus difficile. Les

logiciels de cartographie n'étant pas connus, il fut nécessaire

de les découvrir et d'en apprendre les rudiments. Le principal outil

utilisé pour la réalisation de carte est Adobe Illustrator.

Les difficultés rencontrées pour l'usage des logiciels de

cartographie est la cause de la qualité graphique moyenne

des cartes réalisées malgré les nombreuses heures

passées à l'appréhension du logiciel.

Une réflexion sur les flux de transports

nécessite l'utilisation de concepts qu'il convient au préalable

de définir. Ces définitions sont extraites de différents

ouvrages. Elles permettent de cadrer épistémologiquement la

recherche et de ne pas confondre les termes employés. Parmi les concepts

abordés, les concepts de circulation, de flux et de mobilités

sont les plus importants. La définition du transport doit elle aussi

être clarifiée. Les définitions permettent de faire un tour

d'horizon des travaux sur les transports réalisés ces

dernières années.

Le terme de flux désigne une circulation entre lieux

sur une infrastructure. Il consiste en un déplacement qui à une

origine, une destination et un trajet. Il faut distinguer les flux en un point

et les flux entre deux points. En matière de trafic routier, un comptage

indique le nombre de véhicules par heure alors qu'une enquête

« origine-destination » permet de connaître les

déplacements entre deux zones, soit sur une voie donnée, soit

sans précision d'itinéraire. Törsten Hägerstrand (l'un

des pionniers de « la nouvelle géographie »), dans les

années cinquante/soixante, développant la Time Geography

(la seule focalisation sur l'espace n'est pas suffisante, les

phénomènes sociaux possèdent aussi une dimension

temporelle), met les flux au coeur de l'ambition géographique. Il

démontre que les individus sont pris dans des flux, des

interrelations... qui dépassent largement l'échelle locale. Les

flux entre deux zones sont fonction de leur « masse » respective

(population, commerces, emplois...) et fonction inverse de la distance qui les

sépare. Aujourd'hui, l'observation des déplacements sert à

penser le passage de la ville à l'urbain, les trajets domicile-travail

participant d'ailleurs directement en France à la construction

statistique des aires urbaines par l'INSEE. Les flux supposent des tuyaux de

toute sorte, dont les caractéristiques technico-économiques

pèsent lourd en termes d'enjeux territoriaux et politiques. Elaborer une

géo-socio-économie-politique des flux et des réseaux sur

lesquels ils circulent constitue d'ailleurs un objet scientifique de

première importance. La revue Flux, Cahiers scientifiques internationaux

Réseaux et Territoires créée par le CNRS se consacre

à cet objet (Lévy et Lussault, 2003, pp 367-3 68). Cette

revue est dirigé par Jean-Marc Offner qui a rédigé en 1993

un article dans la revue L'Espace Géographique :

« Les « effets structurants » du transport

: mythe politique, mystification scientifique » dans lequel il critique

l'absence conceptuelle en matière d'effet des transports, absence qui

conduit à considérer comme « mécaniques », et

donc prévisibles les effets d'un axe de transport. Auparavant, Plassard

évoquait cette idée en 1977 dans un

livre de référence qui a fait date : Les

autoroutes et le développement économique régional,

dans lequel il affirme que « la vision simpliste de

mécanismes de cause à effets ne peut être

conservée... la notion de potentialité semble être une des

voies efficaces qui permette ce changement de conception ». Ainsi,

lorsque notre étude abordera les effets prévus et/ou

espérés, nous préférerons le conditionnel et des

verbes exprimant la possibilité à un futur trop

déterministe.

La circulation est un principe de fonctionnement de tout

système car elle permet les échanges et les transferts sans

lesquels aucune interaction ni aucun dynamique ne seraient possibles. Par le

biais des distances, des temps de déplacements et des coûts de

transport, la circulation est un des facteurs essentiels pris en compte dans

l'élaboration de tous les modèles d'organisation de l'espace.

Elle est aussi productrice d'espace par les infrastructures qu'elle

nécessite et, parce qu'elle participe à la hiérarchisation

des lieux qu'elle relie, elle joue un rôle clé dans les

différenciations spatiales. Les espaces mis en liaison

génèrent des flux ou sont des relais du circuit (Lévy

et Lussault, 2003, pp 158-159).

La mobilité est l'ensemble des manifestations

liées au mouvement des hommes et des objets dans l'espace. C'est un

concept englobant dont il convient de décliner toutes les notions qui en

découlent (déplacement, transport, migration...) et qui sont

souvent confondues avec lui. Les groupes humains sont confrontés

à la maîtrise de la distance par la mobilité. Celle-ci ne

se limite pas au déplacement physique effectif et ses techniques (le

transport), mais embrasse les idéologies et les technologies du

mouvement en cours dans une société. Elle rassemble donc à

la fois un ensemble de valeurs sociales, une série de conditions

géographiques, économiques et sociales, un dispositif technique.

Les coûts (économiques, sociaux et temporels) de la

mobilité ont tendance à s'alourdir car la mobilité

augmente (Lévy et Lussault, 2003, pp 622 - 624). La

mobilité peut être déclinée en deux types : la

migration (changement définitif du lieu de résidence) et

circulation (changement temporaire de lieu) (Zelinsky, 1971, pp 219-249).

La migration implique donc un abandon de longue durée du lieu de

départ. Il conviendrait alors de préférer l'expression de

mouvement pendulaire à l'expression « migrations pendulaires

». Toutefois, la substitution d'une migration résidentielle par une

circulation domicile-travail remet en cause cette opposition

migration-circulation. Il est préférable de s'intéresser

à la visée de la mobilité : déplacements

touristiques, voyages d'affaires, migration résidentielle, circulation

pendulaire, shopping...

Les transports sont les dispositifs, modes et moyens,

permettant l'acheminement de personnes ou de biens matériels d'un lieu

vers un autre. Par extension, ensemble des moyens de la mobilité. Les

transports sont un outil dont disposent les sociétés pour

produire et gérer

leur espace, c'est-à-dire organiser la mise à

disposition des lieux les uns des autres. Ils permettent le franchissement

physique de la distance qui sépare les lieux. Les différents

modes de transports (routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien...)

sont choisis et sélectionnés par les individus non seulement pour

leurs qualités pratiques en terme de déplacement, mais aussi pour

ce qu'ils autorisent et ce qu'ils représentent. Les transports routiers

ne peuvent se passer de réseaux d'infrastructures dont les coûts

de construction et d'entretien sont supportés par la collectivité

(par les impôts si l'autoroute est gérée par l'Etat et par

un droit de péage si celle-ci est concédée à une

société privée). Les transports sont inscrits dans le

territoire, dont leurs réseaux en constituent l'armature. Les

réseaux de transports reflètent, entretiennent et amplifient les

anisotropies (lignes de force) du territoire. Ainsi, ils contribuent à

ses changements et imposent son aménagement. La vitesse des transports

définit un certain nombre d'échelles pertinentes pour

l'organisation du territoire, le nombre de ces échelles augmente avec la

création de modes de transports aux vitesses différentes.

L'intermodalité, est la mise en correspondance de plusieurs modes de

transports, elle combine donc plusieurs vitesses et échelles lors d'un

déplacement. L'intermodalité tend à se développer

car les déplacements font de plus à plus appel à divers

modes de transports. Le territoire s'en trouve recomposé à deux

niveaux : par l'inégal accès aux réseaux de transport et

par la mise en place d'un système qui brise la continuité

territoriale. Les réseaux de transports inversent l'ordre des

proximités. Ainsi, la connexion des grandes villes saute les espaces

intermédiaires, qui ne disposent alors d'aucun point d'accès

à un réseau dont l'échelle de référence les

dépasse. Il s'agit de « l'effet tunnel ». L'infrastructure

constitue alors une barrière pour les espaces intermédiaires qui

se voient infliger les nuisances de l'infrastructure. La création d'une

infrastructure à petite échelle peut alors se voir

confrontée à un refus de la part des habitants de l'espace

traversé. Ceux-ci perçoivent l'intérêt de la mise en

place de l'axe de transport mais ne souhaite pas le voir passer chez eux ou

à proximité. Il s'agit de l'effet NIMBY (not in my backyard)

(Lévy et Lussault, 2003, pp 93 7-938).

Une citation d'Emile Mérenne résume les

éléments que nous venons d'évoquer : « Les

déplacements de personnes, de biens, d 'informations... à travers

l 'espace caractérisent la circulation (ensemble des

déplacements), dont l 'intensité dans le temps et dans l 'espace

détermine le trafic (importance et fréquence de la circulation)

et les flux (déplacements massifs de personnes, de biens ou

d'informations). Ces déplacements font appel à des moyens

techniques ou moyens de transports (ensemble des techniques utilisées

pour effectuer les déplacements) qui s 'inscrivent dans les territoires

grâce aux voies de communication

(installations permettant la circulation des personnes et

des biens), à savoir la route, la voie d'eau, le rail, les conduites...

» (Mérenne, 2003).

Pour aller plus loin, Philippe Pinchemel précise que

les flux sont les éléments qui servent de base à

l'activité humaine : « Toute la vie humaine peut se lire

à travers les flux. Ils relient les hommes entre eux ou les hommes aux

lieux. Avant, les flux dans les régions concernaient uniquement de

faibles quantités de produits et d'hommes. Très rapidement, les

espaces régionaux, nationaux sont entrés dans un réseau

dense d'échanges intégrés au commerce mondial. Les voies

et modes de transports associés sont la réponse au

problème de la maîtrise de la distance. Avant la voie, l 'espace

est isotrope. Avec la voie, la dualité

proximitééloignement constatée pour le pôle joue

tout au long du tracé, créant une anisotropie spatiale forte

» (Pinchemel, 1997, p.97).

La littérature géographique fourmille donc

d'ouvrages abordant les flux de transports. Les études

réalisées par les observatoires autoroutiers enrichissent cette

littérature par leurs exemples concrets. Jusqu'à présent,

l 'Observatoire de l 'A89, dirigé par Jean Varlet, ne s'est pas

penché très précisément sur les flux de transports

dans l'ouest lyonnais. Ce mémoire constituera une des ressources

disponibles à l'étude des effets de l'A89 après sa mise en

place dans l'ouest lyonnais. En effet, lors d'une étude future de

l'organisation des flux de transports, et plus généralement, de

l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais avec l'A89, il s'avèrera

très utile de pouvoir établir une comparaison avec l'état

de l'ouest lyonnais avant la mise en service de l'autoroute.

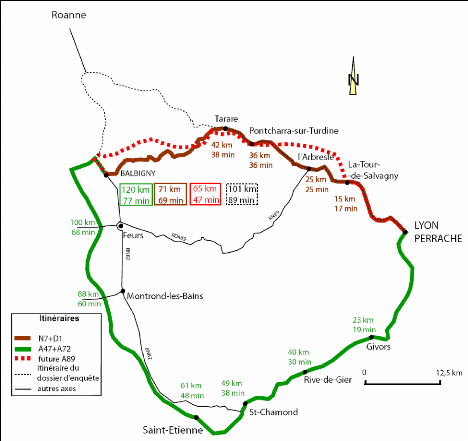

La section que nous nous proposons d'étudier correspond

au dernier tronçon de l'autoroute A89, le tronçon permettant

d'achever la liaison autoroutière directe entre Lyon et Bordeaux.

L'ouest lyonnais est un espace soumis en grande partie à l'influence de

l'agglomération lyonnaise qui joue son rôle de métropole

régionale. Cette influence s'exprime notamment par de nombreux

échanges entre l'ouest lyonnais et son agglomération, elle est le

facteur principal de mobilité. La mobilité dans l'ouest lyonnais

se traduit pas des flux que l'on peut localiser et quantifier. Quel est

l'intérêt de connaître les flux qui circulent sur des axes,

sur des réseaux ? Y'a-t-il un lien entre les flux et les organisations

de l'espace ? L'organisation spatiale crée-t-elle les réseaux ?

Les réseaux créent-ils l'organisation spatiale ? Quelle est

l'influence d'une agglomération de la taille de l'agglomération

lyonnaise sur les mobilités au sein de sa périphérie ?

Quels peuvent être les modifications, les améliorations,

les perturbations de l'organisation spatiale de l'ouest

lyonnais engendrées par la mise en service de l'autoroute A89 ?

Pour tenter d'apporter des réponses à ces

questions, nous établirons un diagnostic des problèmes dont

souffre l'ouest lyonnais et observerons les enjeux liés à l'A89.

Une fois ce portrait de l'ouest lyonnais dressé, nous analyserons les

caractéristiques des flux de transports, qu'ils soient routiers ou

ferroviaires, ainsi que les motifs qui sont à la base des

déplacements. Enfin, nous discuterons des effets attendus de l'A89 dans

l'ouest lyonnais.

-1-

PRESENTATION

DE L'OUEST LYONNAIS

ET DES ENJEUX DE L'A89

|

L'étude géographique des flux de transports dans

l'ouest lyonnais se doit de considérer les transports comme faisant

partie intégrante d'un espace, d'un système géographique.

On ne peut extraire les flux de transports de l'espace dans lequel ils

s'exercent, avec lequel ils entretiennent des interactions. Une étude

purement sectorielle des transports n'en présente pas les enjeux

géographiques. Il est donc nécessaire de dresser un portrait

géographique de l'ouest lyonnais. Le dossier d'enquête publique

contient une présentation très précise de l'ouest

lyonnais. Parmi les éléments suivants, certains en sont extraits

pour comprendre les liens entre les réseaux de transport et leur milieu,

pour comprendre l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais. Lorsque la source

n'est pas indiquée, les données proviennent de ce document.

L'ouest lyonnais est un espace qui ne favorise pas les

déplacements, dont le dynamisme est faible. Ce territoire sera, d'ici

2012, traversé par le dernier tronçon de l'autoroute A89 dont les

caractéristiques seront observées.

I- L'ouest lyonnais, un espace qui ne favorise pas

les déplacements

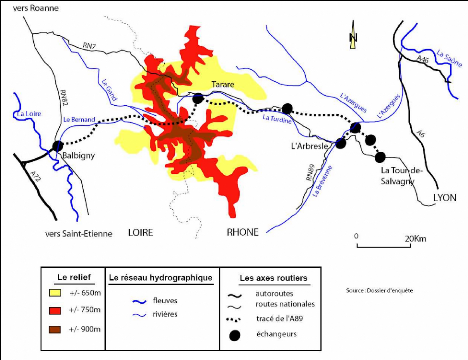

L'étude des réseaux de transports ne peut se

faire sans avoir au préalable étudié le milieu physique

dans lequel ils s'inscrivent. En effet, celui-ci joue un rôle fondamental

dans le réseau actuel et a eu une forte influence sur le tracé de

la future autoroute.

1- Une topographie hostile aux infrastructures de

transport

La partie occidentale du tracé s'inscrit dans le relief

très prononcé des Monts du Tararois dont l'altitude

dépasse par endroits 900m, ce qui en fait un relief de moyenne montagne.

Au niveau météorologique, les précipitations sont

importantes et on observe une forte amplitude thermique entre

l'été et l'hiver. A partir de 500m, les risques de brouillard et

de givre sont très fréquents. De plus, Tarare compte en moyenne

89 jours de gelée par an. Pour se rendre compte des contraintes

climatiques de Tarare, on peut comparer le nombre de jours de gelée

à celui de villes alpines. Durant la période 1992-2002 (qui

correspond plus ou moins à la période de référence

du dossier d'enquête), Albertville comptait près de 65 jours de

gelées par an alors qu'il gelait 95 jours par an

à Bourg-Saint-Maurice. La station météo d'Albertville est

située à 335m alors que celle de Bourg-Saint-Maurice est à

près de 800m (Climathèque Météo-France,

2007). Les températures hivernales de Tarare s 'apparentent donc

à celles des villes moyennes des Alpes. La neige vient s'ajouter

à ces contraintes puisque son épaisseur est souvent

supérieure à 20 cm. Toutes ces conditions ne favorisent pas la

circulation routière, notamment sur la RN7, qui relie Roanne à

Lyon, à proximité de Tarare. Le projet de l'A89 a

été étudié en fonction de ces contraintes afin de

sécuriser au maximum le tronçon. Le relief, par exemple, a

contraint l'aménagement d'un tunnel long de 4 km pour franchir une

partie des Monts du Tararois. La présence de nombreux cours d'eau

nécessite la réalisation de viaducs. A l'Est, la topographie est

moins contraignante malgré l'écoulement de quelques cours d'eau.

Les transports engendrent une pollution qui nuit à la qualité des

cours d'eau, des études sur l'eau ont été

réalisées pour connaître les impacts environnementaux de

l'A89 sur le réseau hydrographique. Les contraintes topographiques de

l'ouest lyonnais sont un frein aux déplacements, aux mobilités.

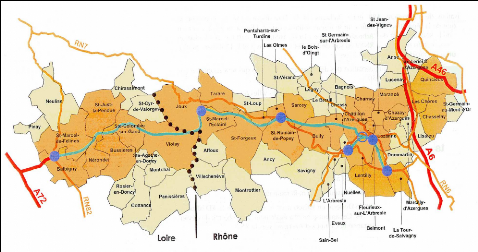

La figure 2 présente ces contraintes.

Figure 2 : Les contraintes liées à la

topographie

2- Les transports doivent s'adapter à la

diversité des territoires

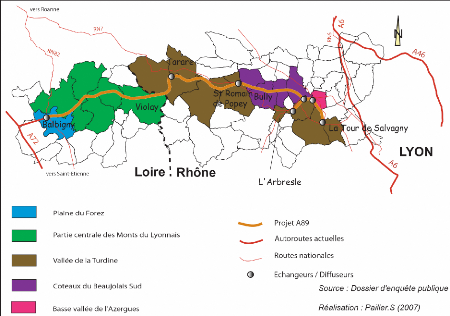

Le territoire traversé par l'autoroute A89 n'est pas

homogène. Le long du tracé alternent des zones de plaine, de

montagne et de vallée ; des espaces agricoles et des zones industriels ;

des communes enclavées et d'autres soumises à l'influence de

pôles. Le long du tracé de la future A89, l'espace est

structuré par deux pôles : Tarare et l'Arbresle, le long de la

vallée de la Turdine. La figure ci-dessous présente une typologie

des communes traversées.

Figure 3 : Typologie des communes traversées

par le futur segment de l'A89

La plaine du Forez est le lieu de passage de nombreuses voies

de communications (RN82, A72, voie ferrée Roanne - Saint-Etienne) et est

traversée par la Loire. Elle est un enjeu stratégique pour le

département de la Loire et la région Rhône-Alpes car elle

dispose de grandes étendues vierges d'activités sur des surfaces

planes. Balbigny se trouve à la limite des zones d'influences de Roanne

et de Saint-Etienne et dispose de surfaces disponibles pouvant accueillir une

grande zone d'activité dont le projet est lié à l'annonce

de l'échangeur de Balbigny.

La partie centrale des Monts du Lyonnais accueille les Monts

du Tararois. Ils sont une véritable coupure entre les vallées du

Rhône et de la Saône et la plaine du Forez. L'usage du sol est

essentiellement agricole, orienté vers l'élevage.

La vallée de la Turdine constitue un axe de passage

dans lequel est aménagée la liaison routière entre Roanne

et Lyon (la RN7). On distingue deux pôles (Tarare en amont et l'Arbresle

en aval) qui ont une carte importante à jouer avec l'arrivée de

l'A89. Cet espace ne constitue pas une entité géographique

continue car il est découpé en son centre par les coteaux du

Beaujolais Sud. Toutefois, toutes les communes qu'elle traverse ont le

même passé industriel. Il s'agit des communes les plus dynamiques.

Ce sont ces communes qui se sont vues attribuer la présence d'un

échangeur.

Les coteaux du Beaujolais sont dominés par

l'activité vinicole. L'urbanisation est limitée et la population

est fortement attachée à son cadre de vie rural, ce qui nuit

à la création d'un axe autoroutier.

Enfin, la basse vallée de l'Azergues, qui constitue un

lieu de passage, est animée par des activités industrielles et

commerciales. Sa situation géographique, à la confluence des

vallées de l'Azergues et la Brévenne, son ouverture vers la haute

vallée de l'Azergues et la vallée de la Saône et ses

activités économiques en font un espace privilégié

pour les échanges.

La diversité des espaces offre des potentiels

variés. Si l'on considère que la différenciation spatiale

fonde la variété des lieux qui est à la source de

l'échange et du déplacement on comprend l'un des facteurs des

déplacements dans l'ouest lyonnais. (Lévy, Lussault, 2003,

p.624). Les potentialités de chaque territoire de l'ouest lyonnais

créent des déplacements car les habitants souhaitent

accéder aux ressources des autres territoires.

L'hétérogénéité des espaces crée

ainsi des déplacements.

Les vallées sont les espaces qui sont les plus

dynamiques, notamment grâce à l'industrie. C'est dans ces

vallées que se trouveront implantés les échangeurs de

l'A89. Actuellement, la fluidité des déplacements est liée

aux caractéristiques géoéconomiques des communes

traversées. Il est plus difficile de circuler sur la RN7 au coeur de

Tarare que sur les Coteaux du Beaujolais. Les activités

économiques engendrent et attirent des flux qui augmentent le nombre des

déplacements. A l'inverse, l'absence de zones industrielle et le faible

nombre de commerce sur les Coteaux du Beaujolais ne provoquent pas de

ralentissement lors de la traversée des villages. La circulation des

flux (nombre et fluidité) dépend des caractéristiques

socio-économiques des espaces traversés.

II- Le faible dynamisme de l'ouest lyonnais

1- Une croissance démographique en perte de

vitesse

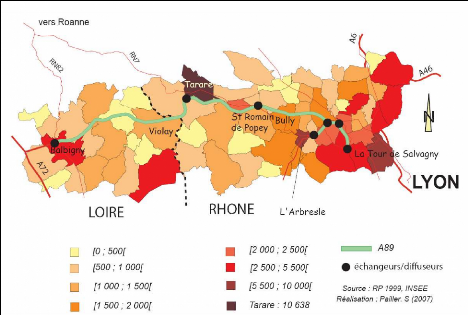

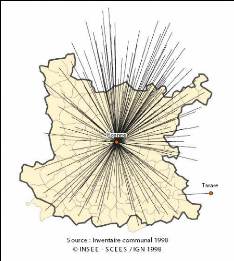

1.1 : Hiérarchie urbaine de l'ouest lyonnais

L'agglomération du Grand-Lyon concentre la

majorité de la population de la zone d'étude. Elle regroupe

à elle seule plus d'un million d'habitants. Les autres grandes

agglomérations de l'ouest lyonnais sont, par ordre de grandeur,

Saint-Etienne (289 000 habitants), Roanne (74 000 habitants) et

Villefranche-sur-Saône (58 000 habitants). Ensuite, on trouve des villes

de taille inférieure, constituant des pôles plus modestes, dont le

fonctionnement est susceptible d'être modifié avec l'ouverture de

l'A89. Il s'agit par exemple de l'Arbresle (5 700 habitants) et Tarare (10 600

habitants). (Source : INSEE, RP 1999). La figure 3 présente la

répartition de la population le long de la future A89.

Figure 4 : Population le long de la future A89 en

1999

L'A89 traverse une zone peu peuplée, dont les communes

ont le plus souvent moins de 2000 habitants. Tarare est la commune la plus

peuplée des communes traversées par l'A89. Elle fait figure de

pôle démographique de l'ouest lyonnais. La pression

démographique décroît au fur et mesure que l'on

s'éloigne de Lyon vers l'ouest. On observe une corrélation entre

les communes ayant la population la plus élevée de la zone

d'étude et la présence de diffuseurs. Les diffuseurs seront donc

placés pour répondre aux éventuels besoins de la

population locale et des entreprises. De plus, cette localisation des

échangeurs permet une amélioration de la rentabilité du

tracé pour le concessionnaire : ASF.

1.2 : Une concentration de la population dans des

pôles urbains

La zone d'étude se caractérise par une

densité moyenne élevée de 156 habitants par km2

sans compter le Grand-Lyon, qui lui, connaît une très fort

densité : 2 390 habitants par km2. Sur la zone

d'étude, les contrastes de densité sont élevés. Des

cantons sont densément peuplés. Il s'agit par exemple du canton

de l'Arbresle (205 habitants par km2). Plus on s'éloigne du

Grand Lyon, moins les densités sont fortes. Tel est le cas pour les

cantons du Bois-d'Oingt ou pour Tarare, qui connaissent des densités

proches de la moyenne nationale.

Les cantons les moins densément peuplés sont

Amplepuis, Néronde et Saint-Symphorien de Lay. Ils ont une

densité inférieure à 80 habitants par km2.

1.3 : Une population vieillissante

Dans la Loire, la part des moins de 20 ans est

inférieure à 25%. Dans le Rhône, les moins de 20 ans vivent

au sud et à l'est de Tarare. Cette répartition

géographique des moins de 20 ans s'explique par l'influence de Lyon. En

effet, dans le Rhône, les communes étant proches de Lyon sont

celles qui présentent le plus fort taux de moins de 20 ans. A l'inverse,

plus on s'éloigne de Lyon, plus ce taux tend à diminuer. La

limite administrative entre le département de la Loire et celui du

Rhône s'accompagne d'une baisse d'environ 5 points de la part des jeunes

de moins de 20 ans. (Source : INSEE, RP 1999)

Les plus de 75 ans occupent une part importante de la

population dans les communes dont la part des moins de 20 ans est faible, dont

Tarare. Plus on s'éloigne de Lyon, plus la population vieillit. La

population de l'ouest lyonnais est donc vieillissante. Ce vieillissement est

plus prononcé à l'ouest de Tarare (Tarare compris) qu'à

l'est dont le dynamisme est lié à l'influence et aux

activités de l'agglomération lyonnaise. Les possibilités

de périurbanisation

offertes par l'A89 seront peut-être une solution pour

rajeunir la population en attirant de jeunes foyers travaillant et

résidant actuellement dans l'agglomération lyonnaise.

1.4 : La croissance de la population dans le Rhône

contraste avec le déclin démographique de la Loire

Entre 1990 et 1999, quatre cantons subissaient une

évolution démographique négative : Thizy,

Saint-Germain-Laval, Saint Symphorien en Lay et Roanne. Pour ce qui est du

dernier canton, il a connu 4000 départs. Cette fuite s'explique par de

lourdes pertes d'emplois dans les secteurs textiles et mécaniques.

A l'inverse, les autres cantons connaissent des augmentations

hétérogènes. Parmi les cantons qui voient leur population

s'accroître rapidement, on peut citer l'Arbresle et Le Boisd'Oingt. En

effet, ils comptent 15% d'habitants en plus entre 1990 et 1999.

La construction de résidences principales semble

être arrivée à saturation dans les communes proches du

Grand-Lyon. En revanche, les autres communes continuent de voir leur parc

immobilier s'agrandir. Les communes situées le plus à l'ouest de

notre zone d'étude accueillent de nombreuses résidences

secondaires.

Sur le tracé de l'A89, Balbigny fait exception en

matière de gain démographique. Elle est la seule commune à

gagner de la population entre 1990 et 1999. Dans le Rhône, les communes a

priori rurales sont celles qui gagnent de la population alors que le pôle

principal, Tarare, en perd. Nous avons là un phénomène de

périurbanisation avec un étalement de l'aire urbaine sur les

espaces ruraux. Les 4 diffuseurs de la partie terminale de l'autoroute se

situeront sur les communes qui connaissent le plus fort accroissement

démographique. Il est donc important de noter qu'en 1999,

c'est-à-dire 13 ans avant la mise en service prévue de

l'autoroute A89, les communes qui seront dotées d'un diffuseur

connaissaient déjà les plus fort taux d'accroissement

démographique. La limite entre le Rhône et la Loire est

très marquée avec un gain de densité dès lors que

celle-ci est franchie vers l'Est. Tarare connaît une très forte

baisse de sa densité. A l'inverse, Pontcharra-sur-Turdine et

Saint-Romain-dePopey connaissent un accroissement de leur densité. La

figure 5 permet d'identifier les évolutions démographiques

opposées de la Loire et du Rhône.

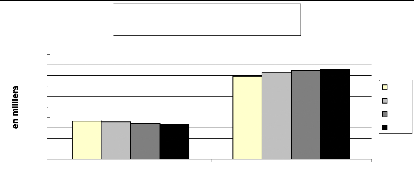

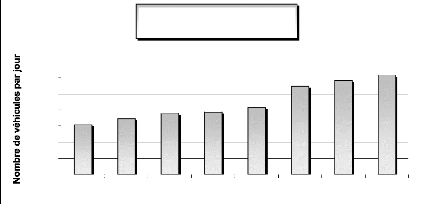

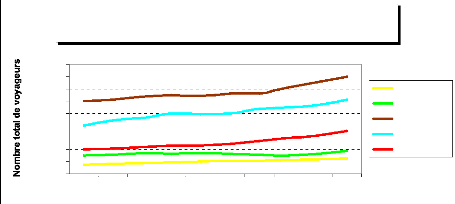

Figure 5 : Projection de population dans la Loire et

dans le Rhône jusqu 'en 2030

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

0

Population de la Loire Population du Rhône

Projection de population dans la Loire

et dans le

Rhône jusqu'en 2030

2000 2010 2020 2030

Source : INSEE, oct. 2001

Ce tableau présente l'évolution prévue de

la population des départements du Rhône et de la Loire.

L'enclavement du nord du département de la Loire est l'une des raisons

de la perte démographique du département. Celui-ci perdrait

environ 10% de sa population en 30 ans. Le projet A89 pourrait en favoriser

l'ouverture, de Roanne notamment, et ainsi maintenir la population en place,

voire attirer de nouveaux habitants.

A l'inverse, le Rhône devrait voir sa population

croître d'environ 8% sur la même période. Si l'extension de

l'agglomération lyonnaise se fait actuellement vers le Nord, la plaine

de l'Ain et l'Est, l'A89 pourrait être un outil de

rééquilibrage du développement de la population vers

l'Ouest.

2- La diversité des profils socio-économiques

de l'espace traversé par la future A89

En 2004, l'INSEE établit une typologie des cantons de

toute la région Rhône-Alpes. Sur la base du recensement de

population 1999 (répartition de la population, densité de

population, âge, conditions de vie, logements, scolarisation, emploi) et

des informations sur le revenu disponible des ménages, les cantons de

l'ouest lyonnais peuvent être répartis en 5 classes. Cette

classification n'est pas unique et d'autres indicateurs permettraient

d'établir une typologie différente.

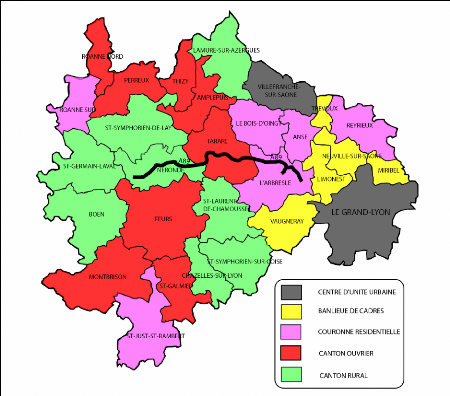

Figure 6 : Typologie des cantons de l'ouest

lyonnais

Source : INSEE, 2004

Les centres d'unités urbaines, en particulier celui du

Grand-Lyon présentent les caractéristiques habituelles des

grandes villes. Le nombre d'emplois offert est supérieur au nombre de

résidents : les habitants des espaces environnants (périurbains

ou ruraux viennent y travailler).

Les banlieues de cadres sont des cantons qui comptent 15% de

cadres dans leur population. Ceux-ci bénéficient du double

avantage d'un cadre de vie agréable et de la proximité de Lyon ou

Villefranche-sur-Saône. Au sein de ces banlieues, le niveau de vie est

élevé, le chômage faible et les trois-quarts des 15-24 ans

sont scolarisés. Les diverses activités de la population de ces

cantons nécessitent de nombreux déplacements quotidiens. Les

banlieues de cadres ne sont pas directement concernées par le projet

A89. En revanche, les

cantons de Vaugneray et de Limonest se situent à

l'embouchure de l'autoroute qui y déversera ses usagers.

La couronne résidentielle se trouve en

périphérie des grandes villes (Lyon, Roanne et Saint-Etienne).

Elle se caractérise par un habitat individuel et un nombre d'emplois

bien inférieur à celui des actifs résidents. Ainsi, les

habitants de l'Arbresle, du Bois-d'Oingt, d'Anse... effectuent chaque jour des

trajets domicile-travail vers Lyon ou une autre agglomération. Elle se

trouve à la limite de la zone d'influence de l'agglomération.

L'industrie est très présente dans les cantons

ouvriers et occupe plus du quart des actifs. Ces cantons sont marqués

par la présence de villes moyennes situées à égale

distance des pôles régionaux. Ils ne sont donc pas

réellement sous l'influence d'une agglomération. Le canton de

Tarare en est un bon exemple. Il se trouve à peu près à

égale distance de Roanne et de Lyon. Ses flux de transports sont

malgré tout tournés vers l'agglomération lyonnaise dont le

pouvoir d'attraction est plus fort que celui de Roanne.

Les cantons ruraux, pour terminer, se trouvent à

l'écart des grands axes de circulation, ils sont faiblement

peuplés. Après l'exode des actifs vers les pôles d'emploi,

les habitants âgés forment aujourd'hui une part importante de la

population. L'habitat est particulièrement ancien. L'agriculture est

encore très présente, elle fournit plus de 16% des emplois

(contre 3% en moyenne en Rhône-Alpes). Au delà des

activités agricoles, les cantons ruraux accueillent de nombreuses

résidences secondaires (26% du parc immobilier). Les déplacements

vers ces résidences secondaires engendrent des flux importants en fin de

semaine et lors des vacances. L'A89 pourrait être un facteur de

repeuplement des cantons ruraux. (Source : INSEE, 2004)

La carte de typologie des cantons montre que l'autoroute A89

traverse 3 cantons au profil différent : rural, ouvrier,

résidentiel. Elle semble pouvoir rapprocher les cantons ruraux des

centres intermédiaires et/ou régionaux, mais aussi étendre

les couronnes résidentielles sur les espaces ruraux.

3- Une faible activité économique

3.1 : Une industrie en reconversion

Sur la zone d'influence du projet, 93% des entreprises

comptent moins de 10 salariés. Ces entreprises sont à

majorité tertiaires (5 6%). En ce qui concerne les établissements

de plus de 10 salariés, 80 % d'entre eux emploient moins de 50

salariés. On trouve des établissements de plus de 200

salariés dans les cantons de Limonest (18 établissements), Feurs,

Tarare et l'Arbresle, qui comptent chacun 4 établissements de ce type.

Ces mêmes cantons comptent un nombre beaucoup plus important

d'entreprises de 10 à 50 salariés : 354 sur le canton de

Limonest, 89 sur Tarare, 94 sur l'Arbresle et 85 sur Feurs.

Le secteur d'activité dominant évolue en

fonction de l'éloignement à la métropole lyonnaise. En

effet, à proximité de Lyon, les activités tertiaires

dominent alors qu'en s'éloignant vers l'Ouest, les entreprises sont

orientées vers l'industrie. L'industrie est le secteur qui compte le

plus grand nombre de salariés (53% des salariés). Les trois

activités industrielles principales sont le textile-habillement

(malgré les pertes d'emplois, ce secteur est le plus important car il

regroupe près de la moitié des salariés), la

métallurgie et l'agroalimentaire. Le secteur tertiaire est quant

à lui présent sur les centres administratifs et moins sur les

cantons ruraux.

3.2 : Une agriculture qui contraint la localisation des

axes de transport

L'espace que traversera l'A89 est essentiellement agricole et

sylvicole. Le tracé de l'autoroute doit tenir compte de cette

donnée. Si traverser un espace dominé par des pâtures est

assez simple, traverser une vigne, qui plus est AOC l'est beaucoup moins.

L'autoroute empiètera sur près de 300 ha de terres agricoles dont

20 ha de vignes et 70 ha de bois.

L'élevage bovin constitue l'activité la plus

importante du territoire. Il est essentiellement localisé sur les

reliefs et est complété par une agriculture

céréalière. Le nombre d'exploitations est en baisse sur

l'ensemble du territoire concerné. Entre 1988 et 2000, Tarare a perdu

environ 50% de ses exploitations agricoles. Cette perte s'explique par

l'urbanisation des communes de la périphérie lyonnaise, la

périurbanisation.

La vigne est une culture à haute valeur ajoutée.

Elle se concentre sur les cantons d'Anse et du Bois-d'Oingt, ou elle

représente près de la moitié de la surface agricole utile.

La présence

des vignes est l'une des raisons qui ont fait abandonner le

projet de liaison directe entre l'A89 et l'A6.

III - Les enjeux liés à la mise en place

de l'A89

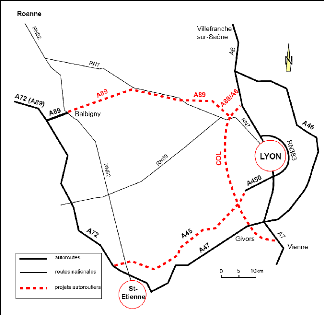

L'agglomération lyonnaise est desservie par de

nombreuses voies autoroutières. L'A6, en provenance du Nord, et

notamment de Paris, pénètre dans Lyon et cède sa place

à l'A7 qui se dirige vers le Sud de la France. A l'Est, l'A42 (puis A40)

rejoint le Nord Est de la France et la Suisse et l'A43 prend la direction des

Alpes et de l'Italie. L'unique autoroute qui fait la jonction entre Lyon et

l'ouest de la France est constituée de deux autoroutes (A47 et A72 puis

A89). Il n'existe actuellement pas de liaison autoroutière directe entre

Lyon et Clermont-Ferrand. La section Balbigny - La-Tour-de-Salvagny viendra

assurer cette liaison.

1- La faible accessibilité de l'ouest lyonnais

1.1 : L'absence d'un axe autoroutier entre le Nord de la

Loire et Lyon

La localisation des axes routiers est étroitement

liée à la topographie, les axes principaux se trouvent dans les

vallées. La section Balbigny - La Tour-de-Salvagny de l'A89 fera la

jonction entre l'A72 (ou A89) dans la plaine du Forez aux autoroutes à

A6 et A46. La RN7 est l'unique axe qui relie Roanne à Lyon en passant

notamment par Tarare et l'Arbresle. Elle emprunte la vallée de la

Turdine. La RN89, de Montrond-les-Bains à l'Arbresle par

Sainte-Foy-l'Argentière longe la Brévenne. A plus petite

échelle, la RN89 est l'axe qui relie par la route Lyon à

Bordeaux. La RN82 longe la Loire et relie Roanne à Saint-Etienne. Enfin,

la RN6 est parallèle à l'autoroute A6 au Nord de Lyon. L'ouest

lyonnais, dans sa partie septentrionale, est dépourvu d'axe

autoroutier.

Figure 7 : Le réseau autoroutier

actuel

Source : Atlas Michelin 2005. Réalisation : Pailler.S

(2007)

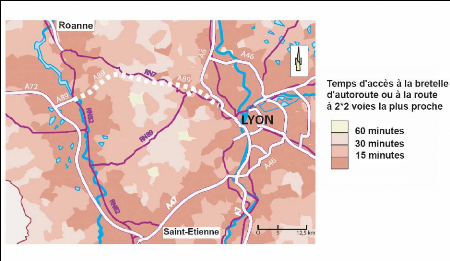

Figure 8 : Accessibiité aux autoroutes dans

l'ouest lyonnais

Source : DRE Rhône-Alpes

Les communes des Monts du lyonnais ne sont actuellement

traversées et desservies par aucune autoroute. Ainsi, l'ouest lyonnais

se trouve en moyenne à 30 minutes d'une autoroute. Il se peut même

que le temps d'accès à une autoroute soit d'une heure au sud de

Tarare. L'A89 peut améliorer ce temps d'accès à une voie

autoroutière et donc améliorer l'accessibilité de l'ouest

lyonnais.

1.2 : Des infrastructures ferroviaires limitées

Il n'existe pas de voie ferrée reliant directement

Balbigny à Lyon. En effet, les principales lignes relient les grandes

villes entre elles (Lyon - Saint-Etienne, Roanne - Saint-Etienne, Roanne -

Lyon). Ainsi, l'A89 ne viendra doubler la voie ferrée qu'à partir

de Tarare. Entre Tarare et Lyon, elle suivra plus ou moins le tracé de

cette voie ferrée.

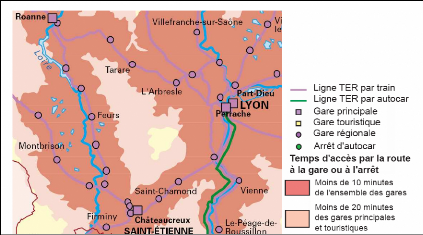

Figure 9 : Accessibiité des gares TER de

l'ouest lyonnais

Source : DRE, Région Rhône-Alpes

Les riverains de la RN7 sont à moins de 10 minutes

d'une gare TER. Le coeur de l'ouest lyonnais, qui n'est traversé par

aucune voie ferrée se trouve à plus de 20 minutes d'une gare.

L'espace directement concerné par l'A89 est donc plutôt bien

desservi par le TER malgré un « angle mort » dans le coeur des

Monts du Lyonnais, qui n'est traversé par un aucune voie de

communication.

2- Description du tronçon Balbigny -

La-Tour-de-Salvagny de l'A89

L'autoroute A89 Balbigny- La-Tour-de-Salvagny traversera 22

communes réparties dans deux départements :

- dans la Loire : Balbigny, St-Marcel-de-Félines,

Néronde, St-Just-la-Pendue, Bussières, Ste-Colombe-sur-Gand,

Violay.

- dans le Rhône : Joux Tararre,

Saint-Marcel-l'Eclairé, Saint-Forgeux, Pontcharrasur-Turdine, Les Olmes,

Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-Germainsur-L'Arbresle, Chatillon

d'Azergues, Fleurieux-sur-L'Arbresle, Lozanne, Lentilly,

La-Tour-de-Salvagny.

Cette section terminale de l'A89 sera longue de 50km (+3,5km

pour l'antenne de l'Arbresle). Elle assurera une liaison directe, entre l'A72

dans la plaine du Forez et la RN7 (La-Tour-de-Salvagny). Elle comptera 7

diffuseurs (un dans la Loire : Balbigny, et six dans le Rhône :

Tarare-ouest, Saint-Romain-de-Popey, Fleurieux-sur-L'Arbresle, Pont-de-Dorieux,

La-Tour-de Salvagny et L'Arbresle). Il s'agit d'une autoroute à 2*2

voies. En raison du relief très accidenté du secteur qu'elle

traversera, elle demande la réalisation d'ouvrages d'art et de tunnel.

Ainsi, un conducteur se rendant de Balbigny à La-Tour-de-Salvagny

empruntera 3 tunnels (le tunnel de Violay d'une longueur de 4km, le tunnel de

Tarare d' 1 km de long et enfin, le tunnel de Chalosset d'1 km de long lui

aussi) et franchira les cours d'eau à l'aide 7 viaducs.

La concession de cette autoroute a été

attribuée aux Autoroute du Sud de la France (ASF) qui devront en assurer

la réalisation et l'entretien. Le coût de ce projet est

estimé à environ 1 milliard d'euros. Ce montant

élevé s'explique par le relief des Monts du Lyonnais qui donne

à l'autoroute les caractéristiques d'une autoroute de montagne.

Elle nécessite donc les aménagements que nous avons

évoqués : viaducs et tunnels. En contrepartie, l'autoroute sera

soumise à un droit de péage dont le montant sera similaire

à celui pratiqué sur les autoroutes de montagne du réseau

AREA. En plus du relief, la construction de ce dernier barreau autoroutier pose

certains problèmes. Les Monts du Lyonnais présentent une grande

diversité écologique. La partie terminale du projet traverse des

zones agricoles à forte valeur ajoutée. Pour cette raison, le

projet s'achève à La-Tour-de-Salvagny et débouche sur le

réseau local (RN7) (au lieu de rejoindre l'A6 comme il était

prévu lors du tout premier projet de liaison Balbigny - Lyon, mais les

contraintes liées à l'emprise sur des terres agricoles ont

fait

abandonner le projet), ce qui risque de renforcer la

saturation sur la RN7 et la RN6. Ainsi, la liaison entre l'A89 et l'A6 et l'A46

dont la demande de déclaration publique a été

déposée est indispensable pour relier l'A89 à l'axe

Nord/Sud français ainsi qu'à l'est lyonnais.

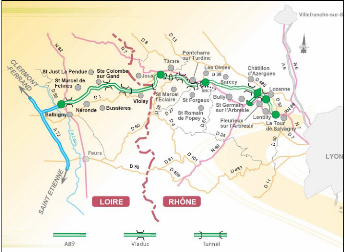

Figure 10 : Les communes traversées par

l'A89

Source : DRE

Figure 11 : Les ouvrages d'art du

tracé

Source : ASF

3- Contribution d'A89 aux objectifs d'aménagement du

territoire

L'A89 sera chargée de plusieurs missions, à

différentes échelles.

3.1 : Les enjeux nationaux d'aménagement

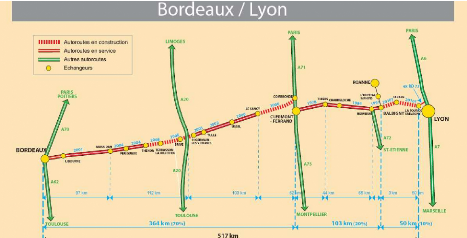

L'objectif principal de la section d'autoroute est

d'intérêt national. Il consiste à achever la liaison

autoroutière de l'A89 entre Bordeaux et Lyon. D'une longueur de 517km,

l'A89 deviendra alors une grande liaison Est-Ouest permettant de relier la

région RhôneAlpes à la façade Atlantique par

autoroute. L'A89 est réalisée dans une logique de

tronçons. Le tracé réel de l'autoroute n'est pas aussi

droit que le laisse penser la figure 11. Au contraire, il présente de

nombreuses sinuosités qui correspondent à la volonté de

certains hommes politiques de voir passer l'autoroute à proximité

de leur commune. C'est pourquoi l'autoroute A89 a pour surnom «

l'autoroute des présidents ». Les problèmes de financement

et la volonté farouche de la part des acteurs locaux d'avoir un

accès à l'autoroute pour espérer profiter des effets

positifs de celle-ci (ouverture) sont les raisons qui font que la

réalisation complète de l'A89 progresse par petites touches.

Comme le montre la carte ci-dessous, il n'y a pas de relation entre la

progression géographique et la progression chronologique de l'autoroute.

On remarque que la phase d'achèvement de l'A89 date du début des

années 2000.

Figure 12 : Calendrier de la réalisation de

l'A89

Source : ASF

L'A89 est une autoroute d'intérêt européen

car elle constitue un axe privilégié dans le cadre des

échanges entre le Nord-Est de l'Europe : Allemagne, Pays-Bas, Belgique,

Suisse et le Sud-Ouest : Espagne, Portugal et Océan Atlantique.

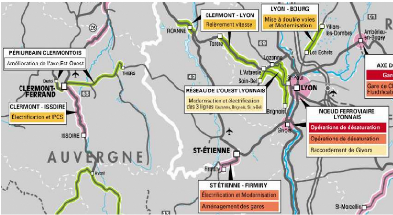

3.2 : Les enjeux supra-régionaux

Si nous observons maintenant les objectifs de l'A89 à

l'échelle supra-régionale, l'A89 répond à

l'objectif d'ouvrir Rhône-Alpes sur l'Auvergne, le massif central et le

Sud-Ouest de la France. En lien avec cet objectif, elle peut relier

Clermont-Ferrand au réseau des autoroutes et des villes

rhônalpines ainsi qu'à l'Est de l'Europe.

3.3 : Les enjeux régionaux

Elle contribuera aussi aux enjeux régionaux, nous

pouvons retenir quelques points essentiels. Tout d'abord, l'A89 constitue un

facteur pouvant favoriser le développement de villes moyennes telles que

Roanne et Tarare. De plus, elle améliorera la desserte de l'ouest

lyonnais qui ne présente actuellement aucune voie autoroutière.

Aussi, elle contribue à améliorer la desserte de la plaine du

Forez qui est considérée par la région comme un «

espace à enjeux ». Enfin, elle pourra être une alternative

à l'utilisation de la RN7 entre Roanne et Lyon, peu performante et

très fréquentée.

De plus, elle offrira la possibilité à l'A47 de se

délester d'une partie de son trafic, notamment les flux de poids lourds

en transit entre le Sud-Ouest et le Nord-Est.

3.4 : Les enjeux locaux

A l'échelle locale, l'A89 devrait favoriser le

désenclavement de Roanne. En effet, même si cette dernière

ne se trouve pas sur le tracé de l'A89, la mise à 2*2 voies de la

RN82 rapproche, en temps, et non pas en distance, les roannais de la liaison

Clermont-Ferrand-Lyon.

Elle permettra de créer une liaison entre la plaine du

Forez et Lyon, sans passer par Saint-Etienne. Dans le Rhône, l'A89 peut

contribuer à rééquilibrer vers l'Ouest le

développement départemental grâce à

l'amélioration des échanges avec les agglomérations de

Lyon et de Villefranche-sur-Saône.

La section A89 entre Balbigny et La-Tour-de-Salvagny doit donc

répondre à des objectifs divers et mutliscalaires.

L'ouest lyonnais est marqué par l'absence d'axes de

transports transversaux efficaces. Cette absence est considérée

comme l'une des raisons de la perte de vitesse démographique et

économique de l'ouest lyonnais. L'A89,qui est une solution à ce

déficit est porteuse d'espoirs pour les espaces qu'elle traversera qui

voient en sa mise en service une solution à leurs difficultés.

Nous allons maintenant plonger dans le coeur de notre étude avec

l'analyse de la répartition et de l'évolution des flux de

transports dans l'ouest lyonnais.

-2-

LES CARACTERISTIQUES

DES FLUX DE TRANSPORTS

DANS L'OUEST LYONNAIS

|

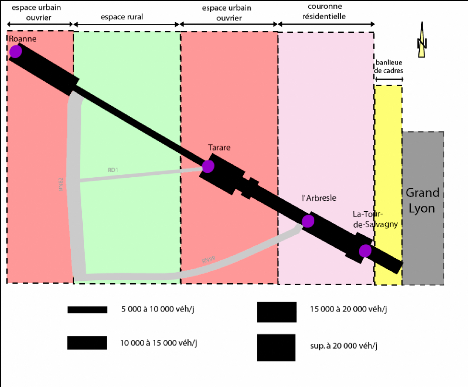

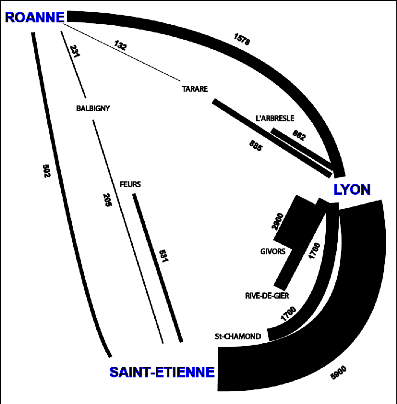

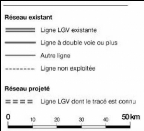

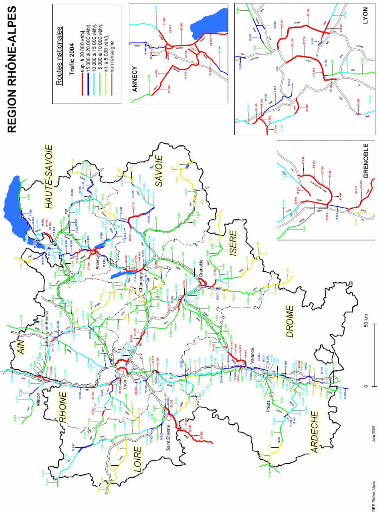

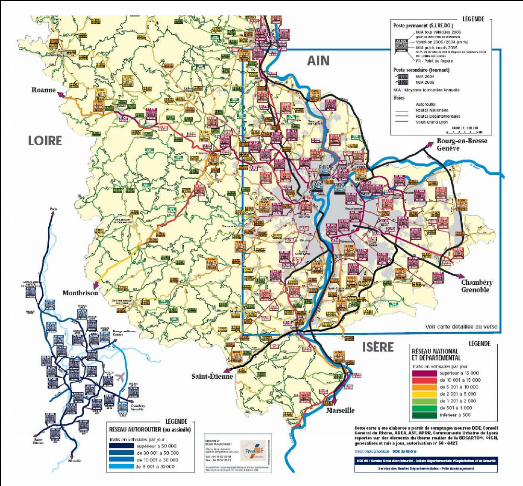

I- La prédominance des flux de transports

routiers

L'état des lieux du trafic actuel et l'évolution

du trafic depuis plusieurs années ont été

réalisés à partir des données de comptages

présents dans le Dossier d'enquête publique préalable

à la Déclaration d'Utilité Publique de 2001 (pour les

chiffres de 1991 à 1998) et de la Division Régionale de

l'Equipement de Rhône-Alpes pour les chiffres de 2002 à 2004. Les

comptages de 1999 à 2001 n'étaient pas disponibles. Les

données du dossier d'enquête publique se présentaient sous

forme de carte sur laquelle figuraient les comptages moyens journaliers de 1991

à 1998. Ces chiffres n'étaient pas toujours complets, en effet,

pour certaines sections, certaines années n'ont pas donné lieu

à un recensement du trafic. L'absence de chiffres pour la période

1999-2001 et les quelques données manquantes sur la période

1991-1998 ne nuisent pas trop à l'étude de l'évolution du

trafic, celle-ci s'intéressant essentiellement à la

période globale 1991-2004. Toutefois, la prise en compte de l'absence de

données est nécessaire dans la lecture des graphiques. En effet,

la forte hausse entre 1998 et 2002, présente sur de nombreux graphiques,

est due au fait que pour un même intervalle, 3 années ne sont pas

représentées. Il ne faut en rien y voir une forte hausse mais au

contraire, une hausse progressive.

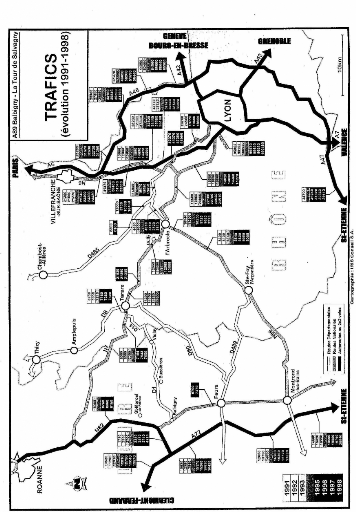

La DRE a quant à elle réalisé en 2005 des

cartes de trafic pour les années 2002, 2003 et 2004. Elles se

décomposent en deux thèmes : trafic autoroutier et trafic sur

routes nationales. Le trafic est indiqué sur chaque point de comptage.

De plus, la DRE met en ligne, par l'intermédiaire de l'Observatoire

Régional des Transports, des cartes concernant le trafic sur les

autoroutes, les nationales et les départementales du Rhône. On

trouve aussi des tableaux permett ant de mesurer l'évolution mensuelle

du trafic en 2005 de quelques routes et autoroutes du département.

Toutes les données de trafic routier et autoroutier concernent les deux

sens de circulation.

1- Les flux circulent en grande majorité sur les

axes autoroutiers

1.1 : De plus en plus d'échanges avec l'ouest

Nous allons nous intéresser tout d'abord au trafic

provenant de l'Ouest : de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne. L'A89 Balbigny

- La-Tour-de-Salvagny sera le dernier maillon de l'autoroute provenant de la

préfecture auvergnate en direction de Lyon. Elle sera alors dans la

continuité de l'A72 (récemment rebaptisée A89 entre

Clermont-Ferrand et Balbigny) dont le trafic est étudié dans les

deux figures suivantes.

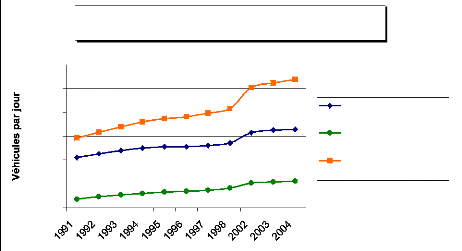

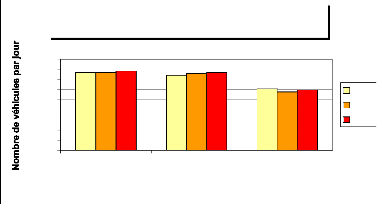

Figure 13 : Trafic autoroutier sur deux sections de

l'A 72 et le barreau existant de l'A89

|

Véhicules par jour

|

A72 Nord de

bifurcation A89 Est

|

A89 Est

Nervieux-Balbigny

|

A72

Nord de

Saint-

Etienne

|

|

1991

|

10 530

|

1 790

|

14 660

|

|

1992

|

11 290

|

2 330

|

15 820

|

|

1993

|

12 010

|

2 700

|

16 990

|

|

1994

|

12 540

|

3 010

|

17 990

|

|

1995

|

12 810

|

3 340

|

18 690

|

|

1996

|

12 790

|

3 470

|

19 050

|

|

1997

|

13 040

|

3 710

|

19 790

|

|

1998

|

13 570

|

4 110

|

20 840

|

|

2002

|

15 776

|

5 216

|

25 211

|

|

2003

|

16 252

|

5 446

|

26 183

|

|

2004

|

16 419

|

5 546

|

26 921

|

|

Taux de

variation

1991-2004

|

59,49%

|

209,83%

|

83,64%

|

Sources : DRE, Dossier d'enquête publique

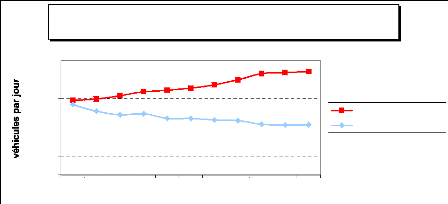

Figure 14 : Evolution du trafic moyen journalier

entre 1991 et 2004 sur l'A 72 et l'A89

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Evolution du trafic moyen journalier entre 1991 et

2004

sur l'A72 et l'A89

A72 Nord de Balbigny

A89 Est Nervieux-Balbigny

A72

Nord de Saint-Etienne

Sources : DRE, Dossier d'enquête publique

Le trafic augmente constamment depuis 1991 sur les

différents secteurs étudiés. En 2004, plus de 16 000

véhicules empruntent l'A72 au Nord du barreau A89 Est. Ce barreau ne

supporte pas un trafic très élevé (moins de 6000

véh/j our) mais connaît en revanche une hausse extrêmement

élevée de celui-ci (il a triplé entre 1991 et 2004).

Enfin, le secteur de l'A72 situé au Nord de Saint-Etienne, avant le

passage du péage de Veauchette en venant du Nord, est celui qui supporte

le trafic le plus élevé. En plus de relier la préfecture

auvergnate aux préfectures stéphanoise et lyonnaise, il sert de

desserte de la plaine et des monts du Forez. Son trafic s'élève

en 2004 à près de 27000 véhicules par jour et a quasiment

doublé sur la période observée.

Les 3 sections étudiées de l'A72 et de l'A89

connaissent toutes les trois une hausse constante et progressive de leur

trafic. Cette hausse est le résultat d'une augmentation des

échanges entre Saint-Etienne et la plaine du Forez et le Nord de la

Loire. C'est aussi le résultat d'une augmentation des échanges

entre Rhône-Alpes et Auvergne.

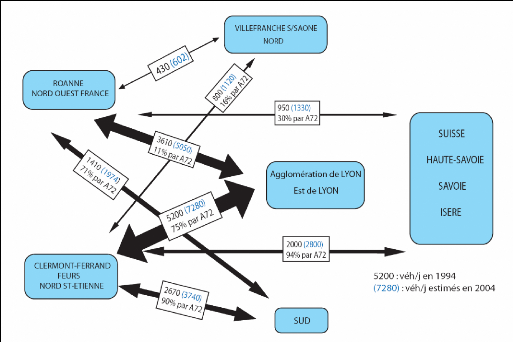

Le schéma suivant représente les principaux flux

longue distance passant par l'A72. Les chiffres datent de 1994. Pour permettre

de présenter les flux actuels, il fut nécessaire de recalculer

ces flux en fonction de la croissance du trafic généralement

observée sur l'A72 entre 1994 et 2004. Cette croissance

d'élève à plus ou moins 40%. Ainsi, les estimations des

flux pour 2004 correspondent à une augmentation de 40%

des flux de 1994. Si les chiffres pour 2004 ne sont qu'approximatifs, le

schéma de la figure 15 présente de manière

intéressante les principaux flux longue distance passant par l'A72.

Figure 15 : Principaux flux de transit Est-Ouest via

l'A 72

Sources : Dossier d'enquête publique, DRE.

Réalisation : Pailler.S (2007)

L'aire métropolitaine lyonnaise attire les flux les

importants passant par l'A72. Les échanges entre le Nord de

Saint-Etienne / Clermont-Ferrand et Lyon sont les plus importants. Ils

s'effectuent actuellement à 75% par l'A72. Parmi eux, nombreux sont ceux

qui pourraient s'effectuer par l'A89 lorsqu'elle sera mise en service,

notamment les flux entre Clermont-Ferrand et Lyon. On remarque que si seulement

11% des flux entre Roanne et Lyon se font via l'A72, 71% des échanges

entre Roanne et le Sud se font via ce même axe. L'A72 est donc un axe

préférentiel pour les flux Nord-Sud. Dans une moindre mesure, on

constate aussi cette préférence dans les échanges entre

Clermont-Ferrand / Nord de Saint-Etienne et le Sud qui se font à 90% par

l'A72.

Si l'on s'intéresse désormais aux flux vers

l'Est de la France, on constate une opposition d'itinéraire selon que

les échanges se font avec Roanne ou avec Clermont-Ferrand / le nord de

Saint-Etienne. En effet, seulement 30% des flux entre Roanne et l'Est se font

via l'A72. Les 70% restant se font donc essentiellement en traversant Lyon, par

le TEO notamment. A l'inverse, les flux entre Clermont-Ferrand / nord de

Saint-Etienne et l'Est se font à 94% via l'A72 ! Une partie de ces flux

pourrait se reporter sur la future A89.

Les usagers de l'A72 qui souhaitent se rendre à Lyon

contournent Saint-Etienne par le Nord-Est pour rejoindre l'A47 à

Saint-Chamond. La figure 16 présente le nombre de l'évolution

annuelle du trafic sur l'A47 de 1993 à 2004 à Givors.

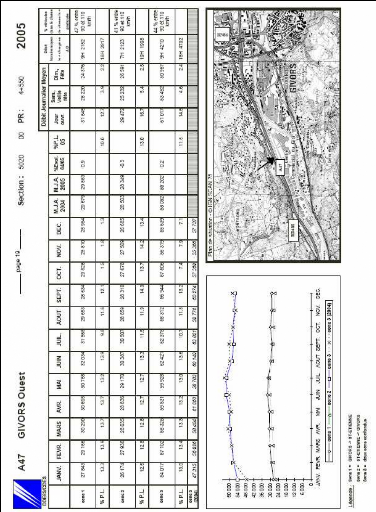

Figure 16 : Evolution annuelle du trafic sur l'A47

de 1993 à 2004 à Givors

|

Givors

|

1993

|

1994

|

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

2002

|

2003

|

2004

|

|

Véhicules par jours

|

44 700

|

46 640

|

49 740

|

51 320

|

50 660

|

51 110

|

56 652

|

57 352

|

58 082

|

40 000

20 000

70 000

60 000

50 000

30 000

10 000

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004

Evolution annuelle du trafic sur l'A47 à

Givors

Sources : dossier d'enquête publique, DRE

L'A47 est une autoroute interurbaine entre Saint-Etienne et

Givors puis Lyon par l'A7. Elle assure donc deux fonctions : la liaison entre

les deux métropoles régionales et la desserte locale. Le choix

des chiffres de comptage à Givors permet de ne pas prendre en compte le

trafic de desserte. Le dossier d'enquête concernant l'A45 entre

Saint-Etienne et Lyon permet de connaître la structure des flux circulant

de l'A47. Les chiffres qu'il présente complètent ceux recueillis

pour ce mémoire car ils ont été réalisés en

1999. A cette date, les

échanges entre Lyon et l'agglomération

stéphanoise étaient de l'ordre de 13 000 véhicules par

jour. Les relations de grand transit avec l'Ouest (A72) représentaient

10 000 véhicules par jour. On peut supposer qu'une partie de ces flux

sera reportée sur l'A89. Si l'on considère que le trafic

journalier augmente annuellement de 2,14%, on obtient environ 52 200

véhicules en 1999 à Givors. Ainsi, le trafic concerné

correspondant à la liaison Saint-Etienne - Lyon ou à un transit

vers l'Ouest représente de 40 à 45% du trafic de l'A47 à

Givors.

L'A47 est une autoroute ancienne dont les

caractéristiques rendent difficiles les conditions de circulation. Elle

est très sinueuse, la circulation est dense et les trafics

élevés. Les heures de pointe sont marquées par des

ralentissements aux abords de Saint-Etienne et pour traverser Givors. En raison

de l'étroitesse de la chaussée et de l'absence de bande

d'arrêt d'urgence, tout incident ou accident provoque des ralentissements

et des bouchons importants. Les temps de parcours sont donc aléatoires

et peuvent être soumis à de fortes variations. L'infrastructure

telle qu'elle existe aujourd'hui, malgré une croissance

modérée, semble arriver à saturation. La capacité

théorique d'une autoroute en 2*2 voies est comprise entre 30 000 et 50

000 véhicules par jour (Plassard, 2003, p.26). L'A47 a

supporté 58 000 véhicules par jour en 2004. Ce chiffre,

ajouté à la dangerosité de l'autoroute permet de

comprendre aisément la situation de saturation que connaît

l'A47.

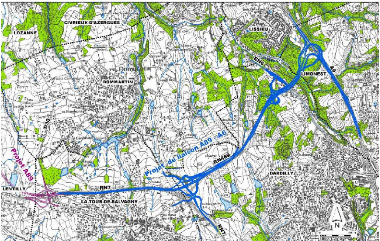

1.2 : Lyon, un point de passage incontournable pour les

flux Est-Ouest

L'aire métropolitaine lyonnaise est traversée

par de nombreuses autoroutes qui en font un véritable carrefour

autoroutier. La Transversale Est-Ouest (TEO) de Lyon, le contournement Est de

Lyon (A46), l'A42 et l'A43 sont concernés par le projet A89. En effet,

ils constituent les axes autoroutiers permettant de rejoindre l'Est de la

France, et de l'Europe en provenance de l'Ouest.

TEO est une voie rapide d'une quarantaine de kilomètres

ouverte en 1997, limitée à 90 km. Elle relie Tassin-la-Demi-Lune

(Ouest de Lyon) au périphérique Est (Villeurbanne). La figure 17

montre l'évolution des flux de transports sur TEO.

Figure 17 : Evolution récente du trafic

Est-Ouest de Lyon par TEO

|

TEO ouest

|

TEO est

|

Périphérique

Est: sortie de

TEO

|

|

2002

|

53900

|

41331

|

90368

|

|

2003

|

53446

|

41668

|

89982

|

|

2004

|

54806

|

43252

|

87224

|

Evolution du trafic de TEO

de 2002 à

2004

TEO ouest TEO est Périphérique Est:

sortie de TEO

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

2002 2003 2004

Source : DRE

Depuis 2002, le trafic de TEO croît

légèrement. Il n'est pas homogène sur tout le

tracé, il est plus dense à l'Ouest. A la sortie Est, les flux

supportés par le périphérique (RN3 83) sont deux fois plus

importants que sur car il supporte aussi les flux en provenance et en direction

de l'A46.

Le contournement Est de Lyon est constitué de l'A46

Nord et Sud et de la RN346. Pour simplifier, et vues les

caractéristiques de voie rapide de la RN346, nous appellerons ici «

A46 », le contournement Est de Lyon. Il permet de desservir les communes

de l'est lyonnais mais aussi de faciliter les échanges Nord/Sud sans

passer par le centre de Lyon. L'A43, au Sud-Est de Lyon, est une autoroute qui

relie l'agglomération lyonnaise aux Alpes, et par conséquent

à l'Italie, en passant par Chambéry. Enfin, l'A42 relie

l'agglomération lyonnaise au Nord-Est de la France et à la

Suisse. Bien que ces trois axes autoroutiers ne fassent pas partie de l'ouest

lyonnais, il est intéressant de les étudier. En effet, ils seront

le prolongement vers l'Est de l'A89 qui rappelons-le, a parmi ses objectifs de

faciliter les flux de transports Est-Ouest nationaux et internationaux. L'A46

est analysée ici bien qu'elle supporte

essentiellement des flux Nord-Sud, car elle fait partie des

autoroutes de l'est lyonnais. Elle sera donc un lien entre l'A89 et les

autoroutes de l'Est (A42 et A43). Les points de comptages choisis sont

situés à l'Est de l'A432 (autoroute d'accès à

l'aéroport Lyon Saint-Exupéry) afin d'être

représentatifs des flux vers et en provenance de l'Est, sans prendre en

compte les flux entre les zones industrielles de l'est lyonnais,

l'aéroport et l'agglomération lyonnaise. Ils reflètent

ainsi réellement les échanges avec l'Est.

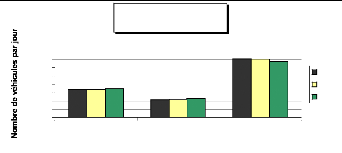

Figure 18 : Evolution du trafic moyen journalier de

trois autoroutes de l'est lyonnais

|

2002

|

2003

|

2004

|

|

A46

Meyzieu

|

76

|

862

|

77

|

046

|

78

|

154

|

|

A43

péage de

Saint-

Quentin-

Fallavier

|

74

|

035

|

75

|

800

|

76

|

786

|

|

A42

péage de

Dagneux

|

61

|

007

|

57

|

780

|

59

|

790

|

40 000

60 000

20 000

90 000

80 000

70 000

50 000

30 000

10 000

0

Evolution récente du trafic moyen journalier de

trois

autoroutes de l'est lyonnais

A46

Meyzieu

A43

péage de SaintQuentin-Fallavier

A42

péage de Dagneux

2002 2003 2004

Source : DRE

Les chiffres récoltés ne permettent pas de

retracer l'évolution de ces autoroutes avant 2002, ce qui

nécessite de ne pas donner trop d'importance aux résultats de

l'évolution constatée. Le trafic de l'A46 et de l'A43 tend

à augmenter alors que celui de l'A42 a plutôt tendance à

stagner, voire diminuer. L'axe qui supporte le trafic le plus dense est l'A46.

La proximité de Lyon et le transit Nord-Sud favorisent ce trafic

élevé. Le trafic de l'A43 est très proche de celui de

l'A46. Ils connaissent tous les deux la même progression et leur

valeur

actuelle est sensiblement la même. On ne peut cependant

pas dire que l'écoulement du trafic est identique car l'A46 est une 2*2

voies alors que l'A43 est une 2*4 voies. Le trafic est donc dense sur l'A46 et

plus fluide sur l'A43. L'importance du trafic sur l'A43, s'explique,

au-delà de la liaison avec les Alpes, par les flux de transports

nécessaires à l'activité économique le long du

tracé, notamment avec la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau. A l'inverse,

l'A42 est l'autoroute qui supporte le plus faible trafic. Si les conditions de

transit Est-Ouest sont améliorées, et ce par l'achèvement

de l'autoroute A89, le trafic de l'A42 pourrait augmenter.

1.3 : L'importance des flux Nord-Sud

Les flux les plus importants de l'aire métropolitaine

lyonnaise sont les flux Nord-Sud. L'autoroute A6 rentre dans Lyon par le tunnel

de Fourvière dont le trafic est présenté en figure 19.

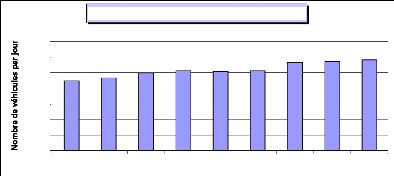

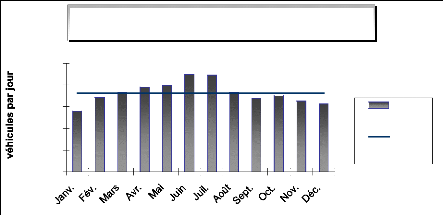

Figure 19 : Evolution mensuelle du trafic moyen

journalier sous le tunnel de Fourvière de

1991 à

2004

|

Fourvière véhicules par jour

|

1991

|

1992

|

1993

|

1994

|

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

2003

|

2004

|

|

95 800

|

98 100

|

100 080

|

102 080

|

99 970

|

98 440

|

96 580

|

100 490

|

103 424

|

103 732

|

106 000

104 000

102 000

100 000

98 000

96 000

94 000

92 000

90 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2003 2004

Evolution du trafic du tunnel de Fourvière -

A6

Source : DRE

Le tunnel de Fourvière est un secteur extrêmement

sensible dans la gestion des flux de transports de l'agglomération

lyonnaise. Son trafic est actuellement supérieur à 100 000

véhicules par jour. Depuis 1991, il subit un trafic qui

a crû de seulement 8,3 %. La croissance n'est pas aussi

régulière que sur les axes étudiés

précédemment. De 1991 à 1994, le trafic a augmenté

très rapidement puis a diminué symétriquement jusqu'en

1997. Cette fluctuation surprenante s'explique par réalisation en 1993

du contournement Est de Lyon. Après sa mise place, celui-ci a

attiré une partie du trafic transitant auparavant par le tunnel de

Fourvière (ce qui a fait baisser le trafic de ce dernier). Les

conditions de circulation sous le tunnel étant améliorées,

le trafic a augmenté de nouveau pour atteindre et dépasser les

valeurs de 1993. La hausse globale du trafic est faible car l'importance des

flux que peut supporter un axe routier ou autoroutier n'est pas extensible

à volonté. Le trafic du tunnel étant déjà

très important, celui-ci ne peut croître aussi rapidement que

celui sur un tronçon récent comme c'est le cas sur le barreau A89

Est.

Pour terminer l'analyse des trafics des autoroutes

liées à l'A89, nous allons observer le trafic de l'A6 en

direction du Nord et de Paris. Le point de comptage est localisé

à Dardilly, à moins de 5km de l'extrémité Est de

l'autoroute A89. Une partie des flux de l'A89 pourrait se reporter sur l'A6 via

l'échangeur de Limonest.

Figure 20 : Evolution du trafic à Limonest -

A6

|

A6

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Limonest

|

1993

|

1994

|

1995

|

1996

|

1997

|

1998

|

2002

|

2003

|

2004

|

|

Trafic

moyen

journalier

|

29 610

|

31 750

|

32 820

|

32 830

|

31 540

|

33 920

|

37 398

|

38 848

|

38 639

|

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004

Evolution du trafic à Limonest - A6

Sources : dossier d'enquête publique, DRE

Le trafic est croissant depuis 1993 sur l'A6 au niveau de

l'échangeur de Limonest. L'autoroute A6 supporte des flux en provenance

et en direction de Paris et du Nord de la France. Il ne s'agit pas ici de flux

traversant la France du Nord au Sud car ceux-ci empruntent plutôt le

contournement Est de Lyon (A46) pour éviter la traversée de Lyon.

Le trafic n'est pas très dense sur cette autoroute car il s'agit d'une

2*3voies. En effet, la capacité théorique d'une autoroute

à 2*3 voies est comprise entre 50 000 et 90 000 véhicules par

jour (Plassard, 2003, p.26). Le trafic sur l'A6 à Limonest

pourrait donc doubler tout en conservant une certaine fluidité. Le

passage par l'A6 des flux de l'A89 ne devrait donc pas poser de

problèmes de saturation sur l'A6.

Depuis 1991, les flux de transports autoroutiers de l'ouest

lyonnais et plus généralement, de l'aire métropolitaine

lyonnaise progres sent, ce qui traduit une hausse des mobilités. La

hausse des mobilités reflète l'attraction croissante de Lyon. Les

flux les plus importants sont les flux Nord-Sud. Ils contournent Lyon par

l'Est. Ils créent ainsi un très fort déséquilibre

entre les flux de transports dans l'est lyonnais et ceux de l'ouest lyonnais.

Ce déséquilibre est aussi la conséquence du nombre de

voies autoroutières à l'Est et à l'Ouest. Une seule voie

autoroutière permet d'accéder à Lyon par l'ouest alors

qu'on en compte 2, plus le contournement, à l'Est. L'A89 viendra

atténuer ce déficit autoroutier de l'ouest. Certains axes, tels

que l'A47 ou l'A6 sous le tunnel de Fourvière se trouvent

saturés, ce qui rend l'accessibilité à Lyon très

difficile, malgré la présence de nombreuses voies

autoroutières. Le nombre de voies autoroutières est

peut-être même l'une des causes de l'asphyxie lyonnaise

étant donné qu'elles favorisent et incitent les

déplacements.

2- La croissance du trafic local sur les routes nationales

2.1 : La RN7 : support des échanges entre Lyon et

Roanne

La RN7 est l'axe principal qui relie Roanne à Lyon en

passant par Tarare et l'Arbresle. L'A89 et la RN7 seront plus ou moins

parallèles à partir de Tarare. L'A89 s'achèvera à

LaTour-de-Salvagny, sur cette route nationale. L'étude de son trafic

permet de comprendre comment se répartissent les flux de transports

routiers de l'ouest lyonnais. Les figures 21, 22

et 23 représentent l'évolution et la

répartition du trafic moyen journalier de divers points de la RN7.

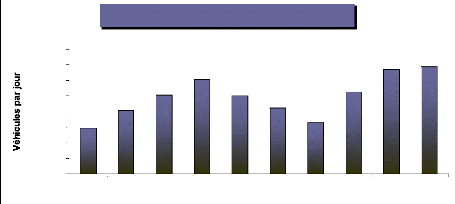

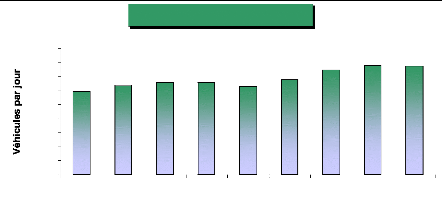

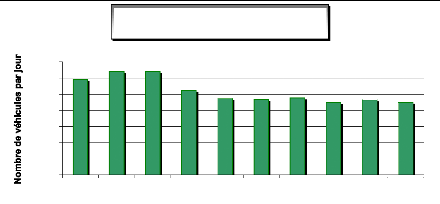

Figure 21 : Répartition et évolution

du trafic moyen journalier le long de la RN7

|

An née

|

Sud de Roanne

|

Saint-

Symphorien-

de-Lay

|

Ouest de

Tarare

|

Est de Tarare

|

Bully

(Ouest de

L'Arbresle)

|

La-Tour-

de-

Salvagny

|

Dardilly

|

|

1991

|

|

-

|

|

-

|

6

|

000

|

|

-

|

|

-

|

19

|

500

|

18

|

500

|

|

1992

|

|

-

|

|

-

|

6

|

000

|

|

-

|

|

-

|

19

|

900

|

16

|

800

|

|

1993

|

|

-

|

|

-

|

7

|

300

|

|

-

|

12

|

050

|

20

|

800

|

15

|

800

|

|

1994

|

|

-

|

|

-

|

8

|

700

|

|

-

|

12

|

000

|

21

|

780

|

16

|

100

|

|

1995

|

|

-

|

|

-

|

7

|

154

|

|

-

|

11

|

860

|

22

|

180

|

14

|

820

|

|

1996

|

|

-

|

|

-

|

7

|

543

|

21

|

030

|

13

|

660

|

22

|

780

|

14

|

830

|

|

1997

|

|

-

|

|

-

|

7

|

650

|

21

|

280

|

|

-

|

23

|

620

|

14

|

460

|

|

1998

|

|

-

|

|

-

|

|

-

|

21

|

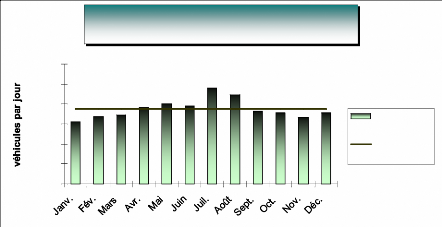

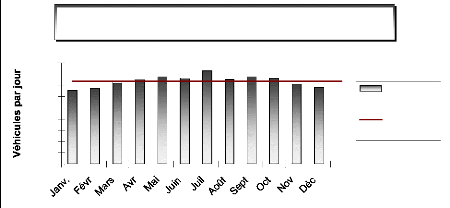

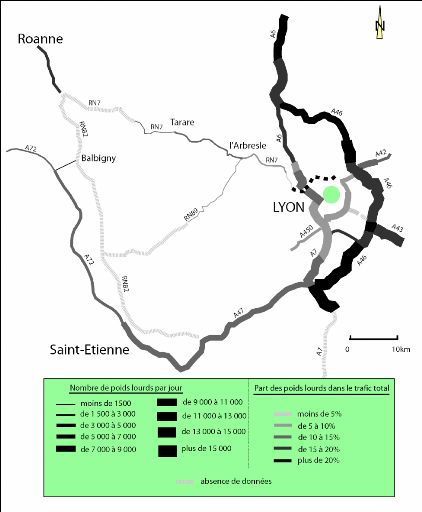

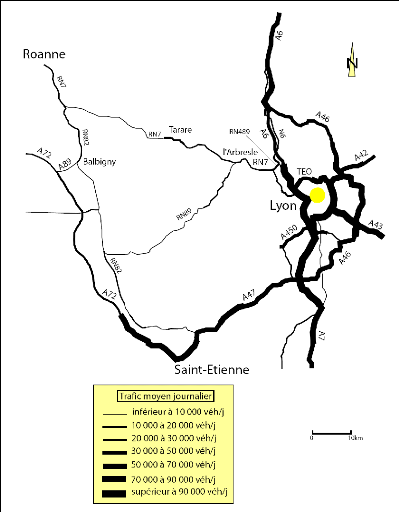

280