|

AOUT 2025

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

Faculté des Sciences

Pharmaceutiques

Département de Biologie Clinique

B.P. 1825

MEMOIRE I

Evaluation de niveau des

connaissances, attitudes et

pratiques sur les dons de sang à

Lubumbashi

YOTE NTAMBILA Elie

Mémoire présenté et défendu en

vue de l'obtention du diplôme de Bachelier en Sciences

Pharmaceutiques

ANNÉE ACADÉMIQUE 2024-2025

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

Faculté des Sciences

Pharmaceutiques

Département de Biologie Clinique

B.P. 1825

MEMOIRE I

Evaluation de niveau des

connaissances, attitudes et

pratiques sur les dons de sang à

Lubumbashi

YOTE NTAMBILA Elie

Mémoire présenté et défendu en

vue de l'obtention du diplôme de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques

Directeur : PhD. LONGANGA Albert

Professeur

Encadreur : MUJINGA Rachel

Assistante

DEDICACE

YOTE WT4MBIL4 ELIE I

À tous ceux que j'aime et qui m'aiment d'un

amour vrai et sincère...

YOTE NTAMBILA ELIE II

REMERCIEMENTS

De prime abord, j'adresse mes sincères et humbles

gratitudes au Très-Haut, mon Seigneur et Sauveur

Jésus-Christ pour les merveilles qu'il ne cesse

d'accomplir dans ma vie ;

Mes sincères remerciements sont adressés au

Professeur LONGANGA Albert pour avoir

accepté de diriger au bon port ce travail malgré

son temps chargé. Ses orientations ont été d'une

importance capitale dans la réalisation de ce travail ;

Je remercie chaleureusement l'Assistante MUJINGA

Rachel pour le temps qu'elle a consacré

dans l'encadrement de ce mémoire ; sans son aide et ses

multiples conseils, ce travail ne serait pas mis sur pied ;

Je remercie de manière particulière mes

très chers parents, Papa MWANZA André-Michel

et

Maman SENGA Nathalie, pour leur

accompagnement tant sur le point moral que sur le point

financier ;

Mes remerciements particuliers à TSHITA

Rebecca pour l'assistance émotionnelle et les

encouragements ;

Mes remerciements sincères sont adressés

à ces personnes qui n'ont cessé de s'imprégner de

l'état d'avancement de ce travail et qui m'ont aidé dans sa

réalisation, j'ai cité KIDIOBWE

Fidèle, EMAKANA

Daniella, BIAMWA Ruby et KABINDA Cornellia

;

A ma chère famille YOTE, mes

frères et soeurs KITAMBALA Meschack, KIBWE Myriam, KIBANZA

Déborah, LUVIMBA Paola, SENGA Israël et MAMBWE

Samuel, pour leur

présence naturelle, qui n'a cessé de me pousser

à bosser durement pour la responsabilité que je porte

d'être aîné d'une si magnifique famille ;

A tous ceux qui, de près ou de loin, ont

participé de manière active et particulière (chacun selon

sa part) à la réalisation de ce mémoire, je

présente toute ma gratitude.

A vous tous, MERCI BEAUCOUP, que DIEU VOUS BÉNISSE

!!!

YOTE NTAMBILA Elie

YOTE WT4MBIL4 ELIE III

RÉSUMÉ

Le don de sang est un acte vital qui permet de sauver des

vies, notamment en cas d'urgences médicales, d'interventions

chirurgicales, ou dans le traitement de maladies chroniques comme la

drépanocytose. En République Démocratique du Congo, le

besoin en produits sanguins reste préoccupant, en particulier à

Lubumbashi où les appels à la mobilisation sont fréquents.

Dans ce travail, l'objectif était de déterminer le niveau de

connaissances, les attitudes et pratiques liées aux dons de sang

à Lubumbashi.

Il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui a

été réalisée dans la ville de Lubumbashi sur une

période allant de janvier à juillet 2025. Les données ont

été collectées à l'aide d'un questionnaire

structuré portant sur les aspects sociodémographiques, les

connaissances, attitudes et pratiques liées aux dons de sang.

L'enquête avait été menée

auprès de 413 participants, les résultats ont montré que

100% des universitaires et 97% de ceux ayant un niveau d'étude

secondaire avaient déjà entendu parler du don de sang,

principalement via les professionnels de santé et les médias ;

96% jugeaient important de donner du sang, et 90% estimaient que ce geste

permet de sauver des vies. Toutefois, seuls 22% des participants avaient

déjà donné leur sang, majoritairement à la demande

pour un proche. Les principaux obstacles étaient la peur de la faiblesse

physique (49%), la douleur (42%) et le manque d'information (24%). Le niveau de

connaissance sur la quantité à prélever et la

fréquence du don restait insuffisant chez une large proportion des

enquêtés.

Bien que la population présente une attitude

globalement favorable vis-à-vis du don de sang, les bonnes connaissances

et pratiques effectives restent insuffisantes. Il apparaît

nécessaire de renforcer la sensibilisation ciblée, de former les

leaders communautaires, et d'encourager des campagnes régulières

pour faire du don de sang un véritable acte citoyen et solidaire.

Mots-clés : Don de sang,

Connaissances, Attitudes, Pratiques, Lubumbashi, Sensibilisation, Transfusion

sanguine

YOTE WT4MBIL4 ELIE IV

ABSTRACT

Blood donation is a vital act that saves lives, particularly

in medical emergencies, surgical procedures, or in the treatment of chronic

diseases such as sickle cell disease. In the Democratic Republic of Congo, the

need for blood products remains a concern, particularly in Lubumbashi where

calls for mobilization are frequent. In this work, the objective was to

determine the level of knowledge, attitudes, and practices related to blood

donation in Lubumbashi.

This was a descriptive cross-sectional study carried out in

the city of Lubumbashi over a period from January to July 2025. Data were

collected using a structured questionnaire covering socio-demographic aspects,

knowledge, attitudes and practices related to blood donation.

The survey was conducted among 413 participants, the results

showed that 100% of university students and 97% of those with a secondary

education level had already heard about blood donation, mainly through health

professionals and the media; 96% considered it important to donate blood, and

90% believed that this gesture saves lives. However, only 22% of participants

had already donated blood, mostly at the request of a loved one. The main

obstacles were the fear of physical weakness (49%), pain (42%) and lack of

information (24%). The level of knowledge about the quantity to be collected

and the frequency of donation remained insufficient among a large proportion of

respondents.

Although the population has a generally favourable attitude

towards blood donation, good knowledge and effective practices remain

insufficient. It appears necessary to strengthen targeted awareness, train

community leaders, and encourage regular campaigns to make blood donation a

genuine civic and solidarity act.

Keywords : Blood donation, Knowledge,

Attitudes, Practices, Lubumbashi, Awareness, Blood transfusion

YOTE WT4MBIL4 ELIE V

SOMMAIRE

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

RÉSUMÉ III

ABSTRACT IV

SOMMAIRE V

ABRÉVIATIONS ET SIGLES VIII

TABLE DES FIGURES IX

TABLE DES TABLEAUX X

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LA TRANSFUSION

SANGUINE 3

I.1. Introduction à la transfusion sanguine 3

I.1.1. Définition 3

I.1.2. Historique de la transfusion sanguine (Socin, 2021) 3

I.2. Composants du sang 4

I.2.1. Description des principaux composants du sang 4

I.2.2. Fonctions biologiques de chaque composant 4

1.2.2.1. Plasma 4

I.2.2.2. Globules rouges 4

I.2.2.3. Globules blancs 5

I.2.2.4. Plaquettes 6

I.2.3. Traitement du sang 6

I.3. Groupes sanguins 7

I.3.1. Système ABO 7

I.3.2. Étude génétique du système

ABO 7

I.3.3. Système rhésus (RHD) 7

I.3.4. Groupage ABO-RHD 7

I.3.4.1. Epreuve globulaire (test de Beth-Vincent) 8

I.3.4.2. Epreuve sérique (test de Simonin) 8

I.3.5. Principe du groupage sanguin : l'agglutination des

hématies ou hémagglutination 8

I.4. Indications de la transfusion sanguine 8

I.4.1. Indications de la transfusion de plaquettes 8

I.4.2. Indications de la transfusion de plasma 9

I.4.3. Indication des concentres de granulocytes 10

I.5. Dépistage 10

I.6. Hémovigilance 10

YOTE WT4MBIL4 ELIE VI

1.7. Sécurité de la transfusion sanguine 10

CHAPITRE II. GENERALITES SUR LE DON DE SANG 12

II.1. Définition et objectifs du don de sang 12

II.1.1. Définition 12

II.1.2. Objectifs 12

II.1.2.1. Sauver des vies 12

II.1.2.2. Garantir l'accès continu a des produits sanguins

sûrs 12

II.1.2.3. Assurer la sécurité transfusionnelle

12

II.1.2.4. Contribuer à la solidarité et renforcer

le lien social 13

II.1.2.5. Soutenir la recherche médicale 13

II.2. Historique du don de sang (Cartwright, 2023). 13

II.3. Types de dons de sang 15

II.3.1. Sang complet 15

II.3.2. Don de thrombocytes 15

II.3.3. Don de plasma 15

II.4. Donneurs de sang 16

II.5. Défis sur le don de sang 16

CHAPITRE III. MATÉRIEL ET METHODES 17

III.1. Cadre de l'étude 17

III.2. Type et période d'étude 18

III.3. Population d'étude 18

III.3.1. Critères d'inclusion 18

III.3.2. Critères d'exclusion 18

III.3.3. Variables étudiées 18

III.4. Matériel 19

III.5. Méthodes 19

III.6. Analyse des données 19

III.7. Considérations éthiques 20

CHAPITRE IV. RESULTATS 21

IV.1. Connaissances sur le don de sang 21

IV.1.1. Sexe, l'âge, le niveau d'études et la

profession 21

IV.1.2. Niveau d'études et le fait d'avoir entendu parler

du don de sang 22

IV.1.3. Niveau d'études et connaissances sur les

conditions requises pour un don de sang

22

IV.1.4. Quantité ou volume à prélever et

fréquence de don de sang au cours d'une année

23

IV.1.5. Tests pré-transfusionnels et risques potentiels

pour le donneur de sang 24

YOTE WT4MBIL4 ELIE VII

IV.1.6. Don de sang et sauvegarde des vies 24

IV.1.7. Don de sang et connaissance de l'âge minimum pour

faire un don de sang 25

IV.2. Attitudes sur le don de sang 26

IV.2.1. Don de sang et son importance dans la communauté

26

IV.2.2. Don de sang et les causes de la peur 27

IV.3. Pratiques sur le don de sang 28

IV.3.1. Enquêtés ayant déjà fait un

don de sang 28

IV.3.2. Motivations des enquêtés ayant

déjà fait ou pas un don de sang 29

IV.3.3. Disponibilité des enquêtés à

participer à un don de sang 30

IV.3.4. Proposition des enquêtés en vue de

l'amélioration du don de sang 30

IV.3.5. Enquêtés et leurs communes de

résidence 31

CHAPITRE V. DISCUSSION 32

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 35

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 36

ANNEXE a

YOTE WT4MBIL4 ELIE VIII

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

AMM: Association Médicale Mondiale AVK: Antivitamine-K

CAP: Connaissances, Attitudes et Pratiques CGR: Concentré

de Globules Rouges

CP: Concentré de Plaquettes

CR-IDF: Conseil régional Île-de-France

CSCQ: Centre Suisse de Contrôle Qualité

CTS: Centres de Transfusion Sanguine

EFS: Établissement Français du Sang

G/L: Gramme par Litre

GB: Globules Blancs

GR: Globules Rouges

IgM: Immunoglobulines M

L: Litres

ML: Millilitres

OMS: Organisation Mondiale de la Santé

OPS: Organisation Panafricaine de la Santé

PFC: Plasma Frais Congelé

PSL: Produits Sanguins Labiles

RDC: République Démocratique du Congo

RFI: Radio France Internationale

TCA: Temps de Céphaline Activé

TIH: Thrombopénie Induite par l'Héparine

TP: Taux de Prothrombine

VIH: Virus de l'Immunodéficience Humaine

YOTE WT4MBIL4 ELIE IX

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Carte de la ville de Lubumbashi 18

Figure 2 : Répartition des enquêtés selon le

niveau d'étude et le fait d'avoir entendu parler du

don de sang 22

Figure 3 : Répartition des

enquêtés connaissant les conditions requises pour un don de sang

22 Figure 4 : Répartition des enquêtés en fonction de la

connaissance de l'âge minimum pour

faire un don de sang en RDC 25

Figure 5 : Répartition des enquêtés sur la

peur de donner de leur sang 27

Figure 6 : Répartition des enquêtés ayant

déjà donné ou non de leur sang 28

Figure 7 : Répartition des enquêtés selon la

proposition pour améliorer la collecte de sang 30

Figure 8 : Répartition des enquêtés selon

leurs communes de résidence 31

YOTE WT4MBIL4 ELIE X

TABLE DES TABLEAUX

Tableau I : Répartition des enquêtés selon le

sexe, l'âge, le niveau d'études et la profession 21 Tableau II :

Connaissances des enquêtés sur la quantité à

prélever lors d'un don et la

fréquence du don de sang au cours d'une année

23

Tableau III : Répartition des enquêtés sur la

question de savoir si le sang est testé d'abord

avant d'être transfusé et les risques potentiels

pour le donneur 24

Tableau IV : Répartition sur le don de sang

vis-à-vis de la sauvegarde des vies 24

Tableau V : Répartition des enquêtés sur la

question de l'âge minimum pour faire une un don

de sang en RDC 25

Tableau VI : Répartition des

enquêtés par rapport à la volonté de faire un don

bénévol de sang

26

Tableau VII: Répartition des enquêtés sur les

causes de la peur de donner de leur sang 27

Tableau VIII : Répartition des enquêtés sur

les raisons à faire ou pas un don de sang 29

Tableau IX : Répartition des enquêtés sur la

volonté de participer à une campagne dans une

banque de sang à Lubumbahi 30

YOTE WT4MBIL4 Elie 1

INTRODUCTION

Dans les soins de santé la transfusion sanguine joue un

rôle crucial. Elle bénéficie aux patients atteints de

maladies potentiellement mortelles, telles que la drépanocytose et la

thalassémie, qui ont besoin de sang ou de ses constituants. La

transfusion sanguine permet aux patients d'avoir une meilleure qualité

de vie. En outre, elle facilite les actes médicaux et chirurgicaux

complexes, ce qui rend cette pratique indispensable dans les soins de la

mère et de l'enfant, ainsi qu'en cas de catastrophes naturelles ou

provoquées par l'homme (OMS, 2024). En RDC, il faut plus de 600 000

unités de sang par an, selon le Programme national de transfusion

sanguine (RFI, 2020). Mais les centres de transfusion sanguine, que ce soit

à Kinshasa ou à Lubumbashi font face à une faible

mobilisation des donneurs bénévoles.

Plusieurs études ont été

réalisées dans le monde notamment au Cameroun où la

majorité des enquêtés (61,59%) avaient

présenté une connaissance insuffisante sur le don de sang, Le

manque d'information, la peur de contracter une maladie étaient les

principales causes entravant le don de sang (Fouda et al., 2024). Au

Soudan, une étude avait été également

réalisée et avait révélé que 25% des

participants avaient de bonnes connaissances sur le don de sang (Sayedahmed et

al., 2020). En Arabie-Saoudite, une étude avait

démontré que la plupart des participants 58% et 59% ne

connaissaient ni l'âge minimum ni le poids pour un don de sang (Almulhim

et al., 2020). À Bamako, au Mali, les participants qui

n'avaient jamais donné de leur sang avaient justifié leur acte ou

réticence à la suite du manque d'information et de temps, des

raisons culturelles et un manque de confiance au personnel du Centre de

Transfusion du Mali (Fomba et al., 2023).

Depuis plusieurs décennies les banques de sang

recourent aux dons de pour pallier aux problèmes liés au manque

de sang ; ces dernières années la méfiance commence de

plus en plus à s'installer au sein de la population congolaise de

manière générale, et particulièrement celle de la

ville de Lubumbashi. Cette méfiance pourrait être dû

à une connaissance insuffisante par rapport à

l'intérêt de dons de sang. C'est dans cette optique que ce travail

s'inscrit avec comme objectif général de contribuer au

fonctionnement régulier de banque de sang à Lubumbashi pour

sauver de plus en plus des vies.

YOTE WT4MBIL4 Elie 2

Les objectifs spécifiques étaient de :

- Déterminer le niveau des connaissances, attitudes et

pratiques sur les dons de sang

- Identifier les facteurs qui influençant les dons de

sang.

- Proposer des recommandations pour améliorer la

mobilisation des donneurs volontaires.

Ce travail comporte deux parties dont la première concerne

la revue de la transfusion sanguine et de dons de sang; et la deuxième

se focalise sur les résultats du terrain, et la discussion avec les

travaux antérieurs.

PREMIERE PARTIE : REVUE DE

LA LITTÉRATURE

YOTE WT4MBIL4 ELIE 3

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LA

TRANSFUSION SANGUINE

I.1. Introduction à la transfusion sanguine

I.1.1. Définition

La transfusion consiste en l'administration du sang ou l'un de

ses composants appelés produits sanguins labiles (PSL), désignant

principalement les concentrés de globules rouges (CGR), toujours «

mono-donneurs », les concentrés de plaquettes (CP) et le plasma

frais congelé (PFC) provenant d'un ou plusieurs « donneurs ».

Le premier maillon de la chaîne transfusionnelle est le don

bénévole (Foucreau et al., 2024).

I.1.2. Historique de la transfusion sanguine

(Socin, 2021)

Nous sommes en 1492, le Pape Innocent VIII se meurt. Ses

médecins avaient épuisé toutes les thérapies

disponibles à l'époque, basées principalement sur des

saignées. Selon la légende, le Pape mourant aurait

bénéficié de l'une des premières tentatives de

transfusion de sang recensées dans l'histoire. Il y eut un

médecin, Giacomo din San Genesio, qui proposa de lui faire boire le sang

de trois enfants, sacrifice inutile qui aurait provoqué leur mort, sans

pour autant éviter le décès du Pape.

Jean Baptiste Denis (1643-1704), médecin de Louis XIV

réalise l'une des premières transfusions « directes »

avec succès. Le patient, ayant 15 ans, souffrait d'une fièvre

prolongée, traitée par une vingtaine des saignées par les

médecins. Affaibli, le patient reçoit alors le sang d'un agneau

avec une très bonne tolérance, en se rétablissant. Cet

exploit fut publié dans une revue scientifique de la

Société Scientifique de Londres Philosophical Transactions, du 22

juillet 1667.

Les transfusions sanguines se développent

progressivement par la suite, mais la sécurité de la

procédure et les conséquences sur la physiologie du sang restent

encore très approximatives jusqu'au début du

20ème siècle. La coagulation du sang,

l'incompatibilité de différents groupes sanguins, les

réactions transfusionnelles, l'indisponibilité de sang en

réserve, sont autant les difficultés qui entraveront les

transfusions sanguines.

Les chirurgies, les hémorragies post-partum ou encore

les blessures de guerre sont les facteurs ayant incité les soignants

à développer les techniques de transfusion sanguine.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 4

En 1900, le chercheur autrichien Karl Landsteiner (1868-1943)

découvre les groupes sanguins. Cette découverte aboutit au

premier système de classement de ces groupes, le système ABO.

Au début du 20e siècle, tous les

éléments sont mis en place pour rendre possible des transfusions

sanguines, sans qu'il y ait des phénomènes de coagulation, et

avec la possibilité de stocker le sang du donneur, pour le faire

ultérieurement.

En 1940, Karl Landsteiner, en collaboration avec Alexander

Wiener, identifie le facteur rhésus, responsable de la maladie

hémolytique du nouveau-né.

I.2. Composants du sang

I.2.1. Description des principaux composants du sang

Le sang se compose de cellules et de plasma.

? Le plasma contient des protéines diverses, dont les

immunoglobulines, l'albumine et les facteurs de coagulation.

? Les cellules du sang se divisent en trois catégories

:

- Les globules rouges qui transportent l'oxygène des

poumons aux tissus et captent le gaz carbonique qui est éliminé

ensuite par les voies respiratoires ;

- Les globules blancs qui défendent l'organisme contre

les agressions des microbes, bactéries et virus ;

- Les plaquettes qui empêchent le saignement en

colmatant les lésions des vaisseaux (Tazerout et Galinier, 2017).

I.2.2. Fonctions biologiques de chaque composant 1.2.2.1.

Plasma

De couleur dorée, le plasma est la partie liquide du

sang dans laquelle circulent les cellules sanguines comme les globules rouges

(GR), les globules blancs (GB) et les plaquettes. Il est composé

à 90% d'eau et se régénère très vite. Il

contient des protéines qui ont un intérêt

thérapeutique majeur pour les patients (EFS, 2023).

I.2.2.2. Globules rouges

Les globules rouges (érythrocytes ou hématies)

sont des cellules anucléées, biconcaves, qui sont remplies

d'hémoglobine, et ces dernières transportent l'oxygène et

le dioxyde de carbone

YOTE WT4MBIL4 ELIE 5

entre les poumons et les tissus. Les globules rouges sont

produits dans la moelle osseuse par un processus appelé

érythropoïèse (Anslem, 2024).

I.2.2.3. Globules blancs

Les leucocytes, couramment appelés globules blancs,

sont des cellules sanguines essentielles au bon fonctionnement du

système immunitaire. Elles permettent à l'organisme de se

défendre contre les infections causées par des bactéries,

des virus, des champignons et des parasites.

Ces cellules sont produites dans la moelle osseuse avant de

circuler dans le sang et les tissus lymphatiques. Il existe plusieurs types de

leucocytes, chacun ayant une fonction spécifique : les neutrophiles, les

lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles et les basophiles (Coudrey,

2024).

? Lymphocytes (Montenon, 2024).

Elles représentent 20% à 40% des globules blancs.

Il en existe trois sous types :

? Les lymphocytes B possèdent une mémoire. Tels

des archers, ils produisent des anticorps spécifiques aux types de

pathogènes rencontrés.

? Les lymphocytes T possèdent une mémoire. Tels

des fantassins, ils détruisent les cellules contaminées à

travers un corps à corps

? Les lymphocytes NK ou natural killers, quant à eux,

n'ont pas de mémoire. Ils font partie de nos défenses

immunitaires innées.

- Monocytes

Les monocytes représentent 2 à 10% des globules

blancs. Ils sont produits dans la moelle osseuse et évoluent ensuite en

macrophages ou en cellules dendritiques.

Les macrophages participent à l'élimination des

cellules pathogènes en les «absorbant», c'est la phagocytose.

Les cellules dendritiques sont quant à elles impliquées dans le

déclenchement des réponses immunitaires.

- Granulocytes ou polynucléaires

Les granulocytes font partie du système immunitaire

inné. Ils se divisent en plusieurs catégories

:

YOTE WT4MBIL4 ELIE 6

? Les neutrophiles: Ils représentent 40% à 75%

des globules blancs, et sont la première ligne de défense. Ils

ont aussi un rôle de phagocytes et sécrètent des

molécules qui amplifient la réaction inflammatoire.

? Les éosinophiles: Ils représentent 1% à

3% des leucocytes, ils régulent la réaction inflammatoire.

? Les basophiles: Ils représentent 1% des leucocytes,

ils activent la réaction inflammatoire.

I.2.2.4. Plaquettes

Les plaquettes sont des fragments circulants de cellules

jouant un rôle dans la coagulation. Nous avons la

thrombopoïétine qui contrôle le nombre de plaquettes

circulantes en stimulant la moelle osseuse à produire des

mégacaryocytes, qui à leur tour éliminent des plaquettes

à partir de leur cytoplasme. La thrombopoïétine est produite

dans le foie à un taux constant ; son taux circulant est

déterminé par son taux de fixation à des plaquettes

circulantes et éventuellement aux mégacaryocytes de la moelle

osseuse et par la mesure dans laquelle les plaquettes circulantes sont

éliminées. Les plaquettes circulent pendant 7 à 10 jours.

Près d'un tiers sont toujours séquestrées temporairement

dans la rate.

La numération plaquettaire est normalement comprise

entre 140 000 à 440 000/uL (140 à 440 × 109/L).

Cependant, ce taux peut varier légèrement selon les phases du

cycle menstruel, diminuer au cours de la grossesse près du terme

(thrombopénie gestationnelle) et augmenter en réponse aux

cytokines inflammatoires (thrombocytose secondaire ou réactionnelle).

Finalement, les plaquettes sont détruites par l'apoptose, un processus

indépendant de la rate (Kuter, 2024).

I.2.3. Traitement du sang

Le sang prélevé sur une solution anticoagulante

peut être stocké et transfusé à un patient dans un

état non modifié. Il s'agit là de transfusion de «

sang total ». Par contre, le sang peut être utilisé plus

efficacement s'il est séparé en ses composants, tels que les

concentrés de globules rouges, les concentrés de plaquettes, le

plasma et le cryoprécipité. Il peut ainsi répondre aux

besoins de plusieurs patients (OMS, 2023).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 7

I.3. Groupes sanguins

La connaissance des groupes sanguins a progressé en

lien étroit avec le développement de la transfusion sanguine.

Mais la découverte des premiers d'entre eux, les groupes du

système ABO, apparaît comme un des premiers succès de

l'immunologie naissante : très antérieure à l'essor de la

transfusion sanguine, elle est due à Karl Landsteiner et date de

1900-1901. Cette découverte lui vaudra le prix Nobel de Physiologie ou

Médecine en 1930 (Aymard, 2017).

I.3.1. Système ABO

Le système ABO est un système allotypique

de groupe sanguin défini par trois gènes-allèles :

deux allèles codominants A et B, et un allèle silencieux

(amorphe) O, situés sur le chromosome numéro 9 en position q34 et

qui définissent la présence ou l'absence de :

- Deux antigènes A et B sur les globules rouges, les

tissus et les sécrétions.

- Deux anticorps anti-A et anti-B « naturels » et

réguliers de type IgM dans le sérum (Khebri, 2020).

I.3.2. Étude génétique du

système ABO

Le gène du système de groupe sanguin ABO est

porté sur le chromosome 9, la transmission des génotypes

s'effectue selon la loi de Mendel.

Les gènes A et B ont une expressivité

phénotypique propre qui masque celle du gène O, alors les

gènes A et B ont une transmission dominante dans les groupes A et B, et

dans le groupe AB la transmission est codominante, dans le groupe O elle est

récessive (Khebri, 2020).

I.3.3. Système rhésus (RHD)

Le système RHD détermine quant à lui, la

présence ou l'absence de l'antigène D sur les globules rouges.

S'il est présent, l'individu est Rhésus D positif (+) ; s'il est

absent, l'individu est Rhésus D négatif (-). Les anticorps

anti-RHD sont des anticorps irréguliers de type IgG, acquis à

l'occasion d'un épisode transfusionnel ou d'une grossesse (CSCQ,

2017).

I.3.4. Groupage ABO-RHD

Pour définir à quel groupe ABO appartient un

individu, il existe deux techniques complémentaires : l'épreuve

globulaire et l'épreuve sérique. Cela pour éviter toute

erreur transfusionnelle. Pour définir le RHD, seule la technique

globulaire est utilisée.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 8

I.3.4.1. Epreuve globulaire (test de

Beth-Vincent)

Cette épreuve consiste à mettre en

évidence les antigènes à la surface des globules rouges du

patient à l'aide d'anticorps spécifiques par agglutination des

globules rouges (hémagglutination) afin de déterminer le groupe

sanguin du patient.

I.3.4.2. Epreuve sérique (test de

Simonin)

Cette épreuve consiste à mettre en

évidence les anticorps contenus dans le plasma du patient à

l'aide de globules rouges de groupe sanguins connus, également par

hémagglutination (CSCQ, 2017).

I.3.5. Principe du groupage sanguin : l'agglutination des

hématies ou hémagglutination

Un groupe sanguin se définit par la présence ou

l'absence de certaines molécules antigéniques à la surface

du globule rouge (ou hématie, ou érythrocyte) ; et pour le

système ABO particulièrement, il y a présence d'anticorps

« naturels » anti-A et anti-B dans le plasma (ou dans le

sérum, après coagulation).

Les antigènes des globules rouges et anticorps

plasmatiques sont mis en évidence par des réactions

d'agglutination (sur plaque, sur microplaque, en tube, en gel de

microfiltration) en présence de sérums-tests anti-A ou anti-B

(épreuves globulaires) ou d'hématies-tests A ou B

(épreuves plasmatiques).

À titre d'exemple, une personne de groupe O n'a sur ses

hématies ni antigène A, ni antigène B mais elle a dans son

plasma des anticorps « naturels » anti-A et anti-B.

Un anticorps est une molécule protéique,

produite par le système immunitaire pour se fixer à une

molécule étrangère, dite antigène (pour antibody

generator). Ce mécanisme de lien antigène-anticorps est

spécifique à chaque couple, de manière comparable à

une clef et une serrure (Aymard, 2017).

I.4. Indications de la transfusion sanguine I.4.1.

Indications de la transfusion de plaquettes

La transfusion de concentrés plaquettaires a pour but

de maintenir une hémostase efficace dans un contexte de

thrombopénie et ainsi de prévenir ou d'arrêter un

saignement.

Les seuils de numération plaquettaire justifiant la

transfusion dans un contexte périopératoire sont à

pondérer par l'existence de facteurs de risque hémorragique. En

curatif, la transfusion de

YOTE WT4MBIL4 ELIE 9

plaquettes est indiquée en cas de saignement actif

lorsque la thrombopénie est considérée comme la cause du

saignement. En prophylactique, la transfusion de plaquettes doit être

prescrite chez l'adulte lorsque le taux est inférieur à 10 G/L,

seuil considéré comme à risque hémorragique. Des

seuils plus élevés seront à retenir en fonction du

contexte clinique (par exemple : thrombopénie centrale profonde avec

fièvre, seuil à 20 G/L). Par ailleurs, la Haute Autorité

de santé définit des seuils à visée prophylactique

en cas de chirurgie ou de geste invasif (par exemple : transfusion si

thrombopénie < 50 G/L pour un geste tel que la biopsie

ostéomédullaire ou seuil à 100 G/L pour chirurgie

ophtalmologique) (HAS-ANSM, 2015).

L'efficacité entre un concentré plaquettaire

d'aphérèse et un mélange de concentrés de

plaquettes issus de sang total est identique.

I.4.2. Indications de la transfusion de plasma

Prenant en compte les données d'efficacité et de

sécurité (cliniques et toxicologiques) ainsi que le recul

d'utilisation, il n'existe pas d'argument pour recommander un plasma par

rapport à un autre. Le plasma est indiqué notamment dans les cas

suivants :

- Hémorragie d'intensité modérée,

peu évolutive ou contrôlée (temps de céphaline

activée, TCA >1,5) ;

- Choc hémorragique et situations à risque

d'hémorragie massive, en association à des concentrés de

globules rouges, avec un ratio plasma frais congelé/concentré de

globules rouges compris entre 1/2 et 1/1 ;

- Micro-angiopathie thrombotique (purpura thrombotique

thrombocytopénique et syndrome hémolytique et urémique

avec critères de gravité) ;

- Coagulation intravasculaire disséminée

obstétricale, lorsque le traitement étiologique ne permet pas de

contrôler rapidement l'hémorragie ; coagulation intravasculaire

disséminée avec effondrement des facteurs de la coagulation (taux

de prothrombine, TP inférieur à 35-40 %), associée

à une hémorragie active ou potentielle (acte invasif) ;

- En cas de surdosage grave en antivitamine-K (AVK), dans deux

rares situations : absence de concentré de complexe prothrombinique, ou

absence de concentré de complexe prothombinique ne contenant pas

d'héparine en cas d'antécédents de thrombopénie

induite par l'héparine (TIH) (HAS-ANSM, 2012).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 10

I.4.3. Indication des concentres de

granulocytes

La transfusion curative de granulocytes, plus rare, peut

être indiquée, en complément de la chimiothérapie

anti-infectieuse, chez les patients ayant réuni les trois

critères suivants : un pronostic favorable, une neutropénie

centrale sans espoir de sortie rapide d'aplasie (ou défaut fonctionnel

documenté des polynucléaires neutrophiles), associé

à un état infectieux sévère non

contrôlé par chimiothérapie anti-infectieuse (Laget et

al., 2020).

I.5. Dépistage

L'OMS recommande un dépistage systématique des

infections dans tous les dons de sang avant leur utilisation. Il devrait

être obligatoire pour le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et

la syphilis et effectué suivant un système répondant

à des exigences de qualité (OMS, 2023).

I.6. Hémovigilance

L'hémovigilance représente l'ensemble des

procédures de surveillance couvrant la totalité de la

chaîne transfusionnelle, du don et de la collecte du sang et de ses

constituants, à l'approvisionnement, la transfusion et au suivi des

receveurs. Il s'agit du suivi, de la notification de l'investigation et de

l'analyse des manifestations indésirables liées au don de sang,

au traitement du sang et à la transfusion sanguine et des mesures prises

pour prévenir la survenue ou la récurrence de telles

manifestations (OMS, 2017).

- Objectif de l'hémovigilance

L'objectif de l'hémovigilance est l'amélioration

constante de la qualité de la chaîne transfusionnelle à

travers des mesures correctives et préventives visant à

améliorer la sécurité du donneur et du patient, à

améliorer l'adéquation de la transfusion et à

réduire le gaspillage. Un système d'hémovigilance

ressemble essentiellement à tout cycle d'amélioration continue de

la qualité et présente des éléments et des

activités identiques. En tant que tel, l'hémovigilance doit

être intégrée dans chaque étape de la chaîne

transfusionnelle et dans chaque organisation responsable d'un

élément de cette chaîne (OMS, 2017).

1.7. Sécurité de la transfusion

sanguine

La plupart des transfusions sont sûres et

réussies. Cependant, des réactions légères

surviennent occasionnellement et, rarement, des réactions graves voire

fatales peuvent se produire.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 11

Les complications les plus fréquentes sont la

fièvre et les réactions allergiques ; Les réactions les

plus graves sont les suivantes la surcharge volumique les lésions

pulmonaires, la destruction des globules rouges due à une

incompatibilité entre le groupe sanguin du donneur et du receveur.

Les réactions rares comprennent la maladie du greffon

contre l'hôte dans laquelle les cellules transfusées attaquent les

cellules de la personne qui reçoit la transfusion, les infections ; les

complications d'une transfusion massive (mauvaise coagulation, baisse de la

température corporelle, faibles taux de calcium et de potassium)

(Sarode, 2024).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 12

CHAPITRE II. GENERALITES SUR LE DON DE SANG

II.1. Définition et objectifs du don de sang

II.1.1. Définition

Le don de sang est un acte volontaire, anonyme et

bénévole qui consiste à autoriser le

prélèvement d'une certaine quantité de son sang ou de

produit sanguin ; le don de sang consiste à donner gratuitement un peu

de son sang. Il s'agit de don de sang total ou du don d'un des composants du

sang (plasma ou cellules) (Pottier, 2017). Il doit être un acte

volontaire chez un donneur bien informé et conscient de l'importance du

don (Rakotoniaina, 2023).

II.1.2. Objectifs

II.1.2.1. Sauver des vies

· Un seul don peut sauver jusqu'à trois vies,

grâce à la séparation du sang en composants (OMS, 2022 ;

CR-IDF, 2025).

· Il est indispensable pour prendre en charge :

? Les urgences (accidents, hémorragies,

accouchements)

? Les interventions chirurgicales

? Les maladies chroniques

(drépanocytose, cancers, hémophilies...) (OPS, 2025).

II.1.2.2. Garantir l'accès continu a des produits

sanguins sûrs

· Pour faire face à une demande permanente

(urgences, maladies, opérations, catastrophes).

· Pour les pays à revenu faible ou

intermédiaire, la pénurie est particulièrement critique :

les besoins ne diminuent jamais (OMS, 2022).

II.1.2.3. Assurer la sécurité

transfusionnelle

· Basée sur la sélection des donneurs,

l'anonymat, le volontariat, la non-rémunération et le

bénévolat. Un modèle reconnu plus sûr que les dons

rémunérés.

· Le sang est testé systématiquement (VIH,

hépatite, bactéries...), et tout don suspect est

écarté (Estelle, 2018).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 13

II.1.2.4. Contribuer à la solidarité et

renforcer le lien social

? Le don de sang est un acte citoyen,

engagement volontaire au bénéfice de la

communauté.

? Il favorise un climat de solidarité locale et

mondiale, notamment mis en avant chaque 14 juin lors de la Journée

mondiale du don de sang (Nyombe, 2025).

II.1.2.5. Soutenir la recherche

médicale

? Les dons non utilisés pour transfusion peuvent servir

à la recherche, à l'élaboration de réactifs ou de

nouveaux traitements (CR-IDF, 2025).

II.2. Historique du don de sang (Cartwright,

2023).

Jusqu'en 1628, les scientifiques pensaient que le sang

était produit par le foie. C'était sans compter sur la

découverte majeure du docteur anglais William Harvey à cette

même date. Celui-ci découvrit la circulation sanguine et

l'importance du coeur dans la propulsion et la circulation du sang. En effet,

Il constata que le coeur jouait un rôle de pompe et que les deux

ventricules, en contractant leurs parois, assuraient la propulsion du sang dans

les artères.

C'est vers 1650 que les premières transfusions sanguines

furent réalisées entre animaux.

En 1667, la première transfusion chez l'homme avec du

sang d'agneau, fut réalisée à Montpellier par le

médecin français Jean-Baptiste Denis. Le premier patient à

avoir subi la première transfusion sanguine était

âgé de 15 ans et souffrait de fièvre depuis des mois. Il

survit et guérit grâce à cette transfusion. Le docteur

Denis retenta l'expérience sur 4 autres sujets. Les deux premiers

survécurent. Le troisième mourut, mais la transfusion sanguine

n'en fût pas la cause. Le quatrième sujet reçut une

première transfusion de sang de veau. Mais l'état pathologique ne

s'améliorant pas, le Docteur Denis décida de réaliser une

deuxième transfusion. Cependant, ce dernier décéda d'un

choc hémolytique aigu. Ce choc était lié à la

destruction des globules rouges transfusés au receveur.

En 1818, Après un nombre trop important de

décès dû aux transfusions sanguines de sang animal vers les

humains, l'anglais James Blundell tenta les premières transfusions

interhumaines dès 1818. Obstétricien, Blundell espérait

également, grâce à ces transfusions interhumaines, pouvoir

contrôler les hémorragies post-partum. Cependant, deux obstacles

entravèrent l'expansion des transfusions interhumaines notamment

l'ignorance des groupes sanguins et la coagulation du sang immédiatement

après son prélèvement.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 14

En 1900, en comparant le sang de différents sujets,

Karl Landsteiner fît une découverte majeure celle du groupe

sanguin ABO. Grâce aux succès et aux échecs de transfusions

de sang entre humains qu'il a réalisées et comparées, il

comprit qu'il existait des incompatibilités entre divers sangs humains.

Cette découverte permit d'améliorer considérablement le

taux de réussite des transfusions et lui valut le Prix Nobel de

médecine en 1930. Sa date d'anniversaire a été retenue

pour la célébration de la journée mondiale du donneur de

sang.

Le 27 mai 1914, Albert Hustin, médecin belge, est le

premier à réaliser une transfusion de sang en utilisant du sang

conservé grâce aux propriétés anticoagulantes du

citrate de soude. Grâce à ce citrate, le sang pouvait, à

cette époque, être conservé pendant 4 jours.

En 1940, Karl Landsteiner et Alexander Solomon Wiener firent

la découverte de l'antigène Rh (D). Ils constatèrent que

ce nouvel agglutinogène était responsable d'accidents

inexpliqués de la transfusion. Les transfusions devinrent de plus en

plus sûres pour les receveurs.

En 1943, John Freeman Loutit et Patrick Loudon Mollison mirent

au point et ensuite, améliorèrent des solutions anticoagulantes

et préservatrices. Ces solutions permettaient de conserver le sang total

pendant 21 jours.

C'est aussi à cette période que se

développèrent les premiers Centres de Transfusion Sanguine

(CTS).

A partir des années 60, les transfusions furent

adaptées aux besoins spécifiques des malades en tel ou tel

composant du sang.

Aujourd'hui, grâce aux prouesses scientifiques, le temps

de conservation du sang s'élève à 42 jours.

De plus, des analyses pointilleuses sont effectuées sur

les échantillons prélevés lors du don, pour

déterminer le groupe sanguin du donneur et détecter toute

anomalie qui pourrait révéler un risque pour la santé tant

du donneur que celle du receveur.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 15

II.3. Types de dons de sang

Outre le don classique de sang complet, il existe d'autres types

de don de sang. II.3.1. Sang complet

Le don de sang « classique » est le don de sang

complet, lors duquel on prélève environ 450 ml de sang au

donneur. Il s'agit là du don le plus fréquemment requis parmi

tous les types de don. Un don de sang complet permet de fabriquer

différentes préparations, qui serviront à traiter

différentes maladies.

? Durée et fréquence des dons de sang

complet

Si l'on inclut toutes les étapes de la

procédure, le don de sang demande environ 45 minutes. De manière

générale, il convient de respecter un délai de 10 à

12 semaines entre deux dons (habituellement ne pas plus de trois fois par an

pour les femmes et pas plus de quatre fois par an pour les hommes).

II.3.2. Don de thrombocytes

Lors d'un don de thrombocytes (plaquettes sanguines), la

donneuse ou le donneur se voit prélever uniquement des thrombocytes

à l'aide d'un séparateur de cellules. Les plaquettes sont

séparées du sang et retenues tandis que les autres composants

sanguins sont réinjectés à la donneuse ou au donneur.

? Durée et fréquence du don de

thrombocytes

Il faut compter entre 60 et 90 minutes pour parvenir à

séparer suffisamment de thrombocytes du sang. La quantité

prélevée correspond environ à 500 millilitres. Les

thrombocytes se régénérant en quelques jours dans un

organisme en bonne santé, il est généralement possible de

retourner au don en l'espace de 14 jours (Barhum, 2024).

II.3.3. Don de plasma

Comme pour le don de thrombocytes, le sang est acheminé

vers un appareil d'aphérèse dans lequel, sous l'effet de la

centrifugation, le plasma est séparé des autres composants

sanguins. Les cellules sanguines sont ensuite réinjectées

à la donneuse ou au donneur. Lors d'un don de plasma, le donneur se voit

prélever jusqu'à 650 ml de plasma en fonction de son poids

corporel.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 16

? Durée et fréquence du don de

plasma

Un don de plasma demande environ 40 minutes. Ce type de don ne

faisant perdre qu'une part infime de cellules sanguines à l'organisme,

il est en principe possible de retourner au don après une pause de deux

semaines (Barhum, 2024).

II.4. Donneurs de sang

Au niveau mondial, 33 % des dons de sang proviennent de

femmes, mais ces proportions varient considérablement.

Le profil d'âge des donneurs de sang montre que,

proportionnellement, plus de jeunes donnent du sang dans les pays à

revenu faible et intermédiaire que dans les pays à revenu

élevé. Les informations démographiques relatives aux

donneurs de sang sont importantes pour la formulation et le suivi des

stratégies de recrutement. Il en existe 3 types de donneurs de sang

notamment les volontaires ou rémunérés, les proches ou

membres de la famille et les rémunérés (OMS, 2023).

II.5. Défis sur le don de sang

Dans de nombreux pays, la demande dépasse l'offre, et

les services transfusionnels sont confrontés à la

difficulté de mettre à disposition une quantité suffisante

de sang tout en garantissant la qualité des produits sanguins et la

sécurité transfusionnelle. Le don de sang volontaire non

rémunéré constitue le fondement d'un approvisionnement en

sang sûr et de quantité suffisante. De plus, le don de plasma

volontaire non rémunéré est crucial pour soutenir les

patients atteints d'un large éventail d'affections de longue

durée, telles que l'hémophilie et le déficit immunitaire

(OMS, 2024).

DEUXIEME PARTIE :

EXPÉRIENCE PERSONNELLE

YOTE WT4MBIL4 ELIE 17

CHAPITRE III. MATÉRIEL ET METHODES

III.1. Cadre de l'étude

L'étude a été réalisée dans

la ville de Lubumbashi, deuxième ville de la République

démocratique du Congo (RDC), sous forme d'une enquête

auprès de la population. L'étude a couvert toutes les sept

communes de la ville de Lubumbashi.

? Présentation de la ville de

Lubumbashi

Créée en 1910, Lubumbashi

(ex-Élisabethville) est située dans le Sud-Est de la

République Démocratique du Congo, à une altitude variante

entre 1220 et 1240 mètres. Jusqu'en 2015, Lubumbashi a été

le chef-lieu de la province du Katanga avant de devenir, avec le

démembrement des provinces de 2015, le chef-lieu de la province du

Haut-Katanga. La ville de Lubumbashi couvre une superficie de quelque 747

km2 et est divisée en 7 communes dont six urbaines

(Lubumbashi, Kamalondo, Kenya, Katuba, Kampemba et Rwashi) et une urbano-rurale

communément appelée commune Annexe. En 2017, la population de

Lubumbashi a été estimée à quelque 2 028 198

habitants (Dibwe, 2020).

- Limites territoriales

La ville de Lubumbashi est ceinturée par le territoire

de Kipushi, ses limites géographiques sont déterminées

comme suit :

? Au nord : par le quartier Kassapa à 15 km de la route

Likasi dans la commune annexe ; ? Au sud : par le quartier Kalebuka et

Kasungami dans la commune annexe ;

? A l'Est : par la rivière Kamasaka ;

? A l'Ouest : par le quartier Kisanga et Munua.

La commune Annexe constitue l'espace vert de la ville et forme

la ceinture de cette dernière à tous les points cardinaux

(Makema, 2015).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 18

Figure 1 : Carte de la ville de

Lubumbashi

III.2. Type et période d'étude

Il s'est agi d'une étude descriptive transversale sur

le niveau des connaissances, attitudes et pratiques de la population de la

ville de Lubumbashi vis-à-vis du don de sang. L'étude s'est

étalée sur une période allant de janvier à juillet

2025.

III.3. Population d'étude

Notre étude a porté sur une population

constituée d'hommes et de femmes dont l'âge allait de 17 à

47 ans qui ont représenté la population de la ville de Lubumbashi

auprès de laquelle l'étude a été menée.

III.3.1. Critères d'inclusion

Les critères d'inclusion étaient : être

habitant de Lubumbashi et avoir au moins 17 ans pour participer à cette

étude.

III.3.2. Critères d'exclusion

Tous ceux qui n'ont pas donné un consentement libre et

éclairé de participer à l'étude ont

été exclus.

III.3.3. Variables étudiées

Les éléments suivants ont été pris en

compte lors de notre étude :

YOTE WT4MBIL4 ELIE 19

- L'identification des personnes enquêtées

comprenant un code relatif au prénom, la tranche d'âge, le sexe,

la profession et le niveau d'étude;

- Les connaissances sur le sang, son origine, son

utilité et les problèmes liés au sang; - Les connaissances

du don de sang volontaires;

- Le don de sang volontaire et les attitudes liées au

don du sang comprenant les connaissances, la perception du don de sang, les

barrières au don de sang;

- pratique des dons de sang et le nombre de fois;

- La participation à une organisation ou association;

- Les connaissances sur le centre national de transfusion

sanguine, son rôle et sa localisation;

- L'appréciation de la transfusion sanguine et les

motivations futures pour le don de sang volontaire;

- La précision du lieu favorable pour le don et des

moyens de communications et d'information importants sur le don de sang

volontaire.

III.4. Matériel

Le matériel ayant servi au recueil des données a

été constitué principalement d'un questionnaire

structuré et prétesté.

III.5. Méthodes

Pour la collecte des données, nous avons

procédé par une enquête à l'aide d'un questionnaire

auprès de la population de la ville de Lubumbashi. Notre descente a

été effectuée dans toutes les communes de ladite ville.

Pour ce faire, les questionnaires ont été

distribués aux enquêtés qui les remplissaient et les

remettaient à l'enquêteur. Des traductions des questionnaires en

swahili, langue locale ont été faites pour les personnes ne

pouvant parfaitement pas lire et répondre facilement en français.

Le dépouillement a été fait manuellement afin

d'éviter la perte des données qualitatives.

III.6. Analyse des données

Les données recueillies en rapport avec les

connaissances, attitudes et pratiques de la population de la ville de

Lubumbashi vis-à-vis du don de sang volontaire, ont été

saisies et analysées au moyen d'Excel.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 20

III.7. Considérations éthiques

Cette étude est un mémoire de fin de cycle

à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l'Université

de Lubumbashi. Le consentement verbal, libre et éclairé a

été obtenu auprès de chaque participant, âgé

de 17 ans à 47 ans et plus. L'anonymat et la confidentialité des

informations ont été strictement respectés. Aucun risque

physique ou psychologique n'était associé à cette

enquête, conformément aux principes de la Déclaration

d'Helsinki (AMM, 2013).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 21

CHAPITRE IV. RESULTATS

Cette enquête sur le niveau des connaissances, attitudes et

pratiques du don de sang à Lubumbashi a permis d'analyser 413

questionnaires.

IV.1. Connaissances sur le don de sang

IV.1.1. Sexe, l'âge, le niveau d'études et

la profession

Tableau I : Répartition des enquêtés

selon le sexe, l'âge, le niveau d'études et la

profession

|

Caractéristiques

|

|

Effectif (n)

|

Fréquence (%)

|

|

Sexe

|

Masculin

|

194

|

47

|

|

Féminin

|

219

|

53

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Age

|

17 ans

|

42

|

10

|

|

18-27 ans

|

203

|

49

|

|

28-37 ans

|

76

|

18

|

|

38-47 ans

|

53

|

13

|

|

47 ans <

|

39

|

10

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Niveau d'études

|

Secondaire

|

97

|

23

|

|

Universitaire

|

316

|

77

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Profession

|

Elèves

|

37

|

9

|

|

Etudiants

|

138

|

33

|

|

Professionnels de santé

|

11

|

3

|

|

Libéraux

|

76

|

18

|

|

Autres

|

151

|

37

|

|

Total

|

413

|

100

|

Dans cette étude, les femmes étaient

prédominantes (53%) par rapport aux hommes ; la tranche d'âge

allant de 18 à 27 ans était la plus représentée

soit un taux de 49%. Quant au niveau d'études, les enquêtés

ayant un niveau d'étude universitaire ont été

majoritairement représentés (76%). Pour ce qui est de la

profession, les étudiants ont été les plus

prédominants (33%) dans cette étude.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 22

IV.1.2. Niveau d'études et le fait d'avoir entendu

parler du don de sang

|

350

|

|

|

|

100% 100%

|

|

|

300

|

|

|

|

|

|

|

250

|

|

|

|

|

|

|

200

|

|

|

|

|

|

|

150

|

|

|

|

|

|

|

100%

|

97%

|

|

|

|

|

100

|

|

|

|

|

|

|

50

|

|

|

3%

|

|

0%

|

|

0

|

Secondaire

|

Universitaire

|

|

Effectifs

|

97

|

316

|

|

Oui

|

94

|

316

|

|

Non

|

3

|

0

|

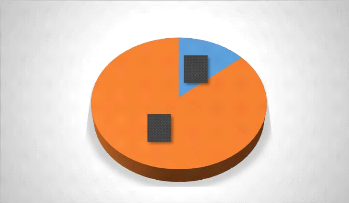

Figure 2 : Répartition des

enquêtés selon le niveau d'étude et le fait d'avoir entendu

parler du don de sang

La figure 2 a montré que parmi les enquêtés,

100% des universitaires avaient déjà entendu parler du don de

sang alors que ceux de secondaire représentaient respectivement 97%

ayant déjà entendu parler contre 3% n'ayant jamais entendu parler

du don de sang.

IV.1.3. Niveau d'études et connaissances sur les

conditions requises pour un don de sang

350

300

250

200

150

100%

90%

100%

100 65%

50 35% 10%

|

0

|

Secondaire

|

Universitaire

|

|

Effectifs

|

97

|

316

|

|

Oui

|

34

|

283

|

|

Non

|

63

|

33

|

Figure 3 : Répartition des

enquêtés connaissant les conditions requises pour un don de

sang

La figure 3 quant à elle montre le niveau de

connaissance sur les conditions requises pour faire un don de sang ; Il ressort

une prédominance de 90% des universitaires comparativement à

YOTE WT4MBIL4 ELIE 23

seulement 35% de ceux du secondaire. La somme de ces

résultats montre que 77% connaissaient les conditions requises pour

donner du sang.

IV.1.4. Quantité ou volume à

prélever et fréquence de don de sang au cours d'une

année

Tableau II : Connaissances des

enquêtés sur la quantité à prélever lors d'un

don et la fréquence du don de sang au cours d'une

année

|

Caractéristiques

|

|

Effectif(n)

|

Fréquence (%)

|

|

Quantité à prélever

|

250 ml

|

88

|

21

|

|

450 ml

|

64

|

16

|

|

1 l

|

76

|

18

|

|

Je ne sais pas

|

185

|

45

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Fréquence du don

|

Tous les mois

|

67

|

16

|

|

Tous les 3 mois

|

92

|

22

|

|

Tous les 6 mois

|

85

|

21

|

|

Je ne sais pas

|

169

|

41

|

|

Total

|

413

|

100

|

Pour ce qui est du niveau de connaissance sur la

quantité de sang à prélever lors d'un don, 45%

d'enquêtés ont déclaré ne pas connaître la

quantité prélevée, alors que 18% ont déclaré

qu'on prélève 1 litre, 21% pour 250 ml et seulement 16% ont

parlé de 450 ml. 41% ne savaient pas à quelle fréquence on

peut donner du sang dans une année, 22% ont parlé de tous les 3

mois, 21% et 16% ont parlé de tous les 6 mois et tous les mois

respectivement.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 24

IV.1.5. Tests pré-transfusionnels et risques

potentiels pour le donneur de sang

Tableau III : Répartition des

enquêtés sur la question de savoir si le sang est testé

d'abord avant d'être transfusé et les risques potentiels pour le

donneur

|

Caractéristiques

|

|

|

Effectif (n)

|

Fréquence (%)

|

|

Le sang est systématiquement testé avant la

transfusion

|

Oui

|

|

389

|

94

|

|

Non

|

|

5

|

1

|

|

Je ne sais pas

|

|

19

|

5

|

|

Total

|

|

413

|

100

|

|

Risques potentiels pour le donneur

|

Fatigue temporaire

|

|

327

|

79

|

|

Acquisition maladies

|

des

|

6

|

1

|

|

Aucun risque

|

|

3

|

1

|

|

Je ne sais pas

|

|

77

|

19

|

|

Total

|

|

413

|

100

|

De ce tableau, il ressort que 94% avaient

déclaré qu'effectivement le sang est testé avant toute

transfusion alors que 5% des enquêtés n'en savaient rien et 1% ont

déclaré que le sang n'est pas testé avant transfusion. 79%

des enquêtés avaient également déclaré que la

fatigue temporaire est l'un des risques potentiels pour le donneur de sang

alors que 19% n'en savaient rien, 1% avaient évoqué le fait que

le donneur risque d'acquérir certaines maladies et 1% ont parlé

d'aucun risque.

IV.1.6. Don de sang et sauvegarde des vies

Tableau IV : Répartition sur le don de sang

vis-à-vis de la sauvegarde des vies

Caractéristique Effectif (n) Fréquence

(%)

|

Le don de sang peut-il sauver des vies

|

Oui 372 90

|

|

Non 13 3

|

|

Je ne sais pas 28 7

|

|

Total 413 100

|

Ce tableau a montré que 90% des enquêtés

pensaient que le don de sang peut servir à sauver des vies Alors que 7%

n'en savaient rien et 3% pensaient que le don de sang ne sauve pas de vie.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 25

IV.1.7. Don de sang et connaissance de l'âge

minimum pour faire un don de sang

86%

Oui

Non

14%

Figure 4 : Répartition des

enquêtés en fonction de la connaissance de l'âge minimum

pour faire un don de sang en RDC

La figure 4 a montré que 86% d'enquêtés

connaissent qu'il y a un âge minimum pour donner de son sang en RDC alors

que 14% d'enquêtés n'avaient pas cette connaissance.

Tableau V : Répartition des enquêtés

sur la question de l'âge minimum pour faire une un don de sang en

ROC

|

Age (ans)

|

Effectif (n)

|

Fréquence (%)

|

|

15

|

0

|

0

|

|

18

|

344

|

97

|

|

21

|

1

|

0

|

|

Je ne sais pas

|

11

|

3

|

|

Total

|

356

|

100

|

Il ressort de ce tableau que sur 86% d'enquêtés

qui pensaient qu'il existe un âge minimum en RDC pour faire un don de

sang, 97% d'entre eux pensent qu'à partir de 18 ans on peut faire un don

de sang.

IV.2. Attitudes sur le don de sang

IV.2.1. Don de sang et son importance dans la

communauté

Tableau VI : Répartition des enquêtés

par rapport à la volonté de faire un don bénévole

de sang

Caractéristiques

Est-ce important de donner de son sang pour sauver des

vies ?

Possibilité de donner de son sang à un

inconnu

Possibilité de donner de son sang à un

membre de famille

Est-ce le don de sang doit être encouragé

dans sa communauté (Coutume, Religion, ...) ?

Sources de l'information

|

Effectif (n)

|

Fréquence (%)

|

|

Oui

|

397

|

96

|

|

Non

|

2

|

1

|

|

Sans opinion

|

14

|

3

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Oui

|

239

|

58

|

|

Non

|

47

|

11

|

|

Peut-être

|

127

|

31

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Oui

|

303

|

73

|

|

Non

|

30

|

7

|

|

Peut-être

|

80

|

20

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Oui

|

246

|

60

|

|

Non

|

27

|

6

|

|

Je ne sais pas

|

140

|

34

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

Famille

|

78

|

19

|

|

Télévision

|

86

|

21

|

|

Radio

|

47

|

11

|

|

Réseaux Sociaux

|

32

|

8

|

|

Amis

|

29

|

7

|

|

Professionnels de santé

|

141

|

34

|

|

Total

|

413

|

100

|

YOTE WT4MBIL4 ELIE 26

De ce tableau, il ressort que 96% d'enquêtés

avaient reconnu qu'il est important de donner du sang pour sauver des vies ;

58% sont prêt(e)s à donner de leur sang à un inconnu et 73%

sont favorables de donner de leur sang à leur membre de famille ; 60%

avaient souhaité que le don soit encouragé dans les

communautés ; pour la majorité d'enquêtés (34%)

avaient déjà entendu parler du don de sang via les professionnels

de santé.

IV.2.2. Don de sang et les causes de la peur

Non; 45; 11%

Oui; 368; 89%

Oui Non

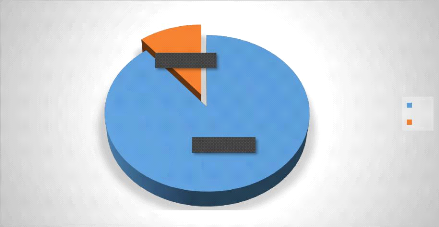

Figure 5 : Répartition des

enquêtés sur la peur de donner de leur sang

La figure 5 a montré que 89% craignent de donner de

leur sang alors qu'il n'en était pas le cas pour 11% de nos

enquêtés.

Tableau VII: Répartition des enquêtés

sur les causes de la peur de donner de leur sang

Caractéristiques Effectif (n) Fréquence

(%)

La peur de donner de son sang

Douleur 154 42

Maladie 36 10

Faiblesse 178 48

11

Douleur et

Faiblesse 42

Total 368 100

YOTE WT4MBIL4 ELIE 27

Le tableau VII a révélé que 48% avaient peur

de donner de leur sang à cause de la faiblesse ressentie après le

don, 42% eux c'est à cause de la douleur de la piqûre de seringue,

tandis que 11% ont peur de ces deux aspects en commun.

IV.3. Pratiques sur le don de sang

IV.3.1. Enquêtés ayant déjà

fait un don de sang

Non; 324;

78%

Oui Non

Oui; 89; 22%

YOTE WT4MBIL4 ELIE 28

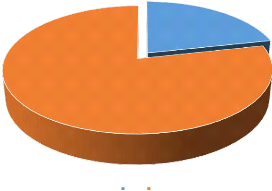

Figure 6 : Répartition des

enquêtés ayant déjà donné ou non de leur

sang

La figure ci-dessus a montré que seulement 22%

d'enquêtés avaient déjà donné de leur sang

comparativement à ceux qui n'avaient jamais fait un don de sang soit 78%

d'enquêtés

YOTE WT4MBIL4 ELIE 29

IV.3.2. Motivations des enquêtés ayant

déjà fait ou pas un don de sang

Tableau VIII : Répartition des

enquêtés sur les raisons à faire ou pas un don de

sang

|

Caractéristiques

|

|

Effectif (n)

|

Fréquence (%)

|

|

Oui

|

Campagne de don

|

18

|

20

|

|

Demande pour un proche

|

59

|

66

|

|

Volontariat

|

12

|

14

|

|

Total

|

89

|

100

|

|

Fréquence

|

1 fois

|

58

|

65

|

|

2-3 fois

|

23

|

26

|

|

Plus de 3 fois

|

8

|

9

|

|

Total

|

89

|

100

|

|

Non

|

Manque d'information

|

77

|

24

|

|

Peur

|

183

|

57

|

|

Raison de santé

|

37

|

11

|

|

Pas intéressé

|

27

|

8

|

|

Total

|

324

|

100

|

Le tableau ci-haut a montré que sur les 89

enquêtés ayant déjà donné de leur sang, 59

soit 69% c'était sur la demande pour un proche. En rapport avec la

fréquence, 58 enquêtés soit 65% n'avaient donné de

leur sang qu'une seule fois. Pour ceux qui n'avaient jamais fait un don de

sang, la peur était la plus grande cause soit 57% des

enquêtés.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 30

IV.3.3. Disponibilité des enquêtés

à participer à un don de sang

Tableau IX : Répartition des enquêtés

sur la volonté de participer à une campagne dans une banque de

sang à Lubumbahi

|

Caractéristiques

|

|

Effectif (n)

|

Fréquence (%)

|

|

Connaissance d'un lieu ou un centre de collecte de

sang à Lubumbashi

|

Oui

|

239

|

58

|

|

Non

|

174

|

42

|

|

Total

|

413

|

100

|

|

La disponibilité à participer à une

campagne

|

Oui

|

104

|

25

|

|

Non

|

236

|

57

|

|

Peut-être

|

73

|

18

|

|

Total

|

413

|

100

|

Ce tableau a révélé que parmi les

enquêtés ; 58% connaissaient le centre de collecte situé

dans la commune Kamalondo. 25% ont été prêt(e)s à

participer à une campagne de don de sang alors que 18% étaient

hésitants et 57% quant à eux n'étaient pas

prêt(e)s.

IV.3.4. Proposition des enquêtés en vue de

l'amélioration du don de sang

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

184 ; 44%

|

|

|

|

|

|

127 ; 31%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

102 ; 25%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Motivation moyennant Sensibilisation de la Instauration

de plusieurs

quelque chose communauté structures de

collecte

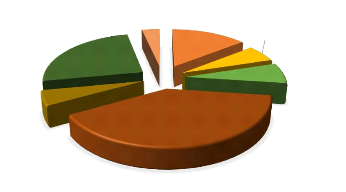

Figure 7 : Répartition des

enquêtés selon la proposition pour améliorer la collecte de

sang

La figure ci-dessus a montré que 44% des

enquêtés avaient proposé de renforcer la sensibilisation

dans la communauté ; 31% avaient parlé de la motivation moyennant

quelque

YOTE WT4MBIL4 ELIE 31

chose pour encourager au don et 25% quant à eux avaient

suggéré dit qu'il faut instaurer plusieurs structures de collecte

de sang.

IV.3.5. Enquêtés et leurs communes de

résidence

Ruashi

3%

Lubumbashi

25%

Annexe

14%

Kamalondo

6%

Kampemba

7%

Kenya

5%

Katuba

40%

Figure 8 : Répartition des

enquêtés selon leurs communes de résidence

La figure ci-dessus a montré que les

enquêtés de la commune de Katuba ont été

majoritairement représentés (40%) suivis de ceux des communes

Lubumbashi (25%), Annexe (14%), Kampemba 7%, Kamalondo (6%), Kenya (5%) et

Ruashi (3%).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 32

CHAPITRE V. DISCUSSION

La présente étude a été

menée auprès de 413 participants et habitants de la ville

à Lubumbashi, elle a permis de constater que la majorité de la

population enquêtée avait déjà entendu parler du don

de sang, qui est un geste d'ultime importance et qui sauve des vies. Cependant

plusieurs ont été prêts à donner de leur sang

à un membre de famille ou à un proche. En pratique, une

minorité des enquêtés avaient déjà

donné de leur sang mais le plus souvent sur demande d'un proche ; la

peur constituait le frein principal au don de sang sous prétexte que

cela engendrait une faiblesse ou une douleur.

S'agissant du sexe des participants, dans notre étude,

les femmes étaient plus nombreuses (53 %) que les hommes. Cette tendance

diffère des résultats obtenus ailleurs. En Éthiopie,

à l'Université d'Arsi et à l'Université des

sciences et technologies d'Adama, 84,4 % des participants étaient des

hommes (Gebresilase et al., 2017). De même, à

l'Université de Samara, 67 % étaient de sexe masculin (Tadesse et

al., 2018). En RDC, à Kinshasa, Ngole et al. (2018)

ont observé une prédominance masculine (71 %). En Arabie

Saoudite, Almulhim et al. (2020) ont rapporté 66,5 % d'hommes,

tandis qu'au Cameroun, à Kribi, Fouda et al. (2024) ont

également constaté que la majorité des donneurs

étaient masculins (30,3 %). La prédominance féminine

observée dans notre étude pourrait s'expliquer par une plus

grande disponibilité des femmes à participer à

l'enquête.

Pour ce qui concerne l'âge des participants, dans notre

étude, l'âge des enquêtés se situait majoritairement

entre 18 et 27 ans (49 %). Ce résultat rejoint plusieurs études

où les jeunes constituent le groupe le plus représenté.

À l'Université d'Arsi en Éthiopie, 84,4 % des participants

avaient entre 18 et 24 ans (Gebresilase et al., 2017). À

Kinshasa, 40 % avaient entre 20 et 24 ans (Ngole et al., 2018). Au

Cameroun, à Kribi, 59,6 % se situaient entre 21 et 30 ans (Fouda et

al., 2024). Cette prédominance des jeunes pourrait s'expliquer

par la participation massive des étudiants.

S'agissant des connaissances sur le don de sang, nos

résultats révèlent que 99 % des participants avaient

déjà entendu parler du don de sang, ce qui traduit une

sensibilisation élevée. Toutefois, 45 % ignoraient la

quantité de sang prélevée et 41 % ne connaissaient pas la

fréquence possible des dons, ce qui montre un déficit

d'informations pratiques. Dans notre étude, 94 % savaient que le sang

est systématiquement testé avant transfusion et 90 %

reconnaissaient son rôle vital dans le sauvetage des vies.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 33

Ces résultats sont supérieurs à ceux

rapportés ailleurs. En Arabie Saoudite, Almulhim et al. (2020)

ont trouvé que seulement 58 % avaient un bon niveau de connaissance. En

Éthiopie, Gebresilase et al. (2017) ont rapporté 79,4 %

de bonnes connaissances chez les étudiants en sciences de la

santé et 13,9 % chez les étudiants non spécialisés.

À Kinshasa, 33,4 % des étudiants avaient de bonnes connaissances

(Ngole et al., 2018). À l'Université de Gondar, en

Éthiopie, 48,2 % des participants avaient un niveau satisfaisant (Melku

et al., 2018). Dans la bande de Gaza, Alsarafandi et al.

(2023) ont montré que 54,7 % avaient de bonnes connaissances, tandis

qu'à Kribi, 61,59 % avaient un niveau insuffisant (Fouda et

al., 2024). À l'Université de Wachemo, en

Éthiopie, Mussema et al. (2024) ont trouvé 77,6 % de

participants avec un bon niveau. Ces comparaisons montrent que la population de

Lubumbashi est bien informée, mais reste limitée sur les aspects

techniques du don.

S'agissant des attitudes vis-à-vis du don de sang, dans

notre étude, 96 % jugeaient le don important et 73 % étaient

prêts à donner pour un membre de famille, contre 58 % pour un

inconnu. Les principales sources d'information provenaient des professionnels

de santé (34 %). Ailleurs, d'autres sources dominaient : à Kribi,

la télévision représentait la première source

(31,92 %) (Fouda et al., 2024), tandis qu'à Madagascar, les

médias jouaient un rôle central (Rakotoniaina et Rakoto, 2023).

Nos résultats rejoignent aussi ceux de Tadesse et

al. (2018), qui ont observé 65,8 % d'attitudes favorables

à Samara (Éthiopie). À Hosanna (Éthiopie), Mussema

et al. (2023) ont trouvé 49,5 % d'attitudes positives, tandis

qu'à Wachemo (Éthiopie), 79,6 % affichaient une attitude

favorable (Mussema et al., 2024). La forte acceptabilité dans

notre étude s'explique par la solidarité familiale et

communautaire, caractéristique des sociétés africaines.

Malgré un niveau de connaissance élevé et

des attitudes favorables, la pratique du don reste faible : seuls 22 % avaient

déjà donné leur sang, dont 66 % à la demande d'un

proche et 14 % par volontariat. Parmi eux, 65 % n'avaient donné qu'une

seule fois. La peur de la douleur et de la faiblesse (89 % des

enquêtés) reste le principal obstacle.

Ces résultats sont proches de ceux observés dans

d'autres pays africains. À l'Université d'Arsi, 27,2 % des

étudiants en sciences de la santé et 22,8 % des non-sciences de

la santé avaient déjà donné (Gebresilase et

al., 2017). À Wachemo, 19,3 % étaient donneurs (Mussema

et al., 2024). À Kinshasa, 15,2 % des étudiants avaient

déjà donné leur sang, surtout pour sauver une vie

YOTE WT4MBIL4 ELIE 34

(74,2 %) ou répondre à la demande d'un proche

(24,5 %) (Ngole et al., 2018). À Hosanna, 29,15 % donnaient

positivement leur sang (Mussema et al., 2023).

Enfin, 25 % des enquêtés de Lubumbashi se

déclaraient prêts à participer à une campagne, et 44

% proposaient de renforcer la sensibilisation dans la communauté. La

majorité des participants provenaient de la commune de Katuba, ce qui

reflète une proximité géographique avec

l'enquêteur.

YOTE WT4MBIL4 ELIE 35

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Cette étude portait sur l'évaluation des

connaissances, attitudes et pratiques liées aux dons de sang dans la

ville de Lubumbashi. Une enquête transversale a été

menée au moyen d'un questionnaire standardisé auquel 413

enquêtés avaient participé.

Pour le niveau des connaissances, les résultats ont

montré que la quasi-totalité des enquêtés avaient

déjà entendu parler du don de sang (100 % des universitaires et

97 % des secondaires), principalement via les professionnels de santé et

la télévision. 90 % des enquêtes reconnaissaient que le don