INTRODUCTION GENERALE

0.1. PROBLEMATIQUE

Selon l'approche statique du sous développement, la

faim constitue l'une de plus grande préoccupation des gouvernements.

Elle est, pour la FAO, le problème central de notre siècle

(1(*))

Pour combattre ce fléau, les Etats s'organisent autour

d'un programme national de nutrition privilégient aussi bien la

quantité que la qualité des aliments de consommation courante

à disposition dans l'intérêt des peuples.

En RDC, la pauvreté et la faim représentent un

des soucis majeurs du gouvernement et, dans le cadre de cinq chantiers de la

République, des dispositions sont prises pour faire de l'agriculture, de

l'élevage et de la pêche une priorité nationale. Selon

certaines sources (2(*))

notre pays gère un important potentiel des terres arables et d'eaux qui

le place dans de meilleurs conditions pouvant faciliter la promotion de notre

agriculture et pêche.

En attendant, pour faire face à la maigreur de l'offre

nationale d'aliments, le Congo Kinshasa recourt aux importations, mieux

à la production des autres nations. C'est à ce titre que la RDC

est comptée parmi les grands importateurs des aliments de base dont le

poisson de mer dit « chinchard ».

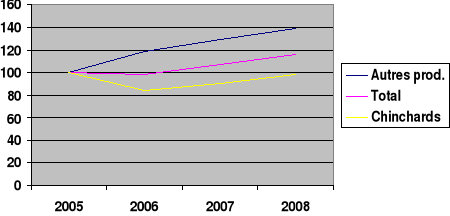

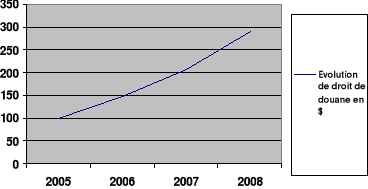

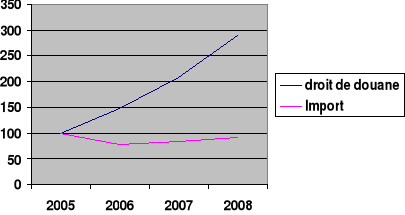

Malgré leur importance sur le bien-être des

congolais, ces importations sont frappées par d'excessifs droits de

douane décourageant par conséquent les importations de ce type de

poissons. Ce qui justifie de cas de rupture de stock de chinchard sur le

marché national créant la pénurie et la hausse de prix de

cette denrée.

Considérant l'importation de ce poisson dans les

habitudes de consommations des congolais, d'une part et la

nécessité d'approvisionner le budget de la République par

voie d'impôt d'autre part, nous nous permettons de poser la

problématique ci - dessous : « Pouvons - nous

réaliser le bien - être national, tout en continuant à

opposer les importations de chinchards aux forts droits de

douane ? » « Y a - t - il moyen, par des droits de

douane protecteur de limiter la dépendance du pays aux importations de

chinchards et en même temps bâtir une industrie de pêche

forte et compétitive ? »

C'est donc à ces deux principales questions que nous

tenterons tout au long de ce mémoire d'apporter des solutions.

0.2. HYPOTHESE

Un pays qui ne produit pas suffisamment recours aux peuples

étrangers pour couvrir le déficit de l'offre national.

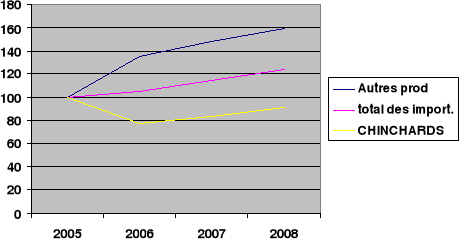

Dans notre pays, la production de poissons étant

insuffisante, la satisfaction de la demande correspondante des congolais ne

peut être assurée que grâce aux importations.

Malheureusement, ces dernières étant assujettis à des

droits de douane excessifs, leur tonnage et valeurs se réduisent

d'année en année au plus grand désavantage de la

population nationale.

Pour nombre d'analystes, la réduction de droit de

douane frappent les importations de chinchards pourrait constituer une bonne

motivation pour les importateurs de ce type de poissons. Ce faisant, le pays

pourrait bénéficier, grâce à ces importations d'un

important stock de poissons à tous et à meilleur

marché.

Enfin, étant donné que le pays ne peut rester

structurellement dépendant des importations de poissons, l'action de

faciliter les investissements dans l'industrie domestique de pêche

représenterait une alternative sérieuse à la

problématique des importations de chinchards dans notre pays.

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

De nos jours, il n'est un secret pour personne que la faim et

la pauvreté sont des jumelles et qu'on ne peut attaquer l'une sans

attaquer l'autre. (3(*))

En République Démocratique du Congo, le

gouvernement a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la

pauvreté. Cette stratégie poursuit entre autres objectifs,

l'éradication de la faim, autrement dit la sous alimentation et la

malnutrition.

C'est donc cette relation étroite existant entre la

faim et la pauvreté qui nous a poussés à porter notre

choix sur une des alternatives susceptibles d'aider à résoudre le

problème de la faim dans notre pays. A défaut d'une production

intérieure suffisante, il s'agit, en effet, de recourir aux importations

des aliments de base consommés couramment par la population

congolaise.

Toute fois, comme les importations en République

Démocratique du Congo sont frappées de droits d'entrée

notamment le droit de douane et les impôts sur le chiffre d'affaire,

beaucoup d'opérateurs économiques trouvent mieux, s'ils n'ont pas

abandonné, de réduire le volume de leurs importations des

poissons de mer « chinchards », ne faisant pas exception

bien que cette denrée est de consommation courante, ont

particulièrement retenu l'intérêt de ce travail dont le

sujet central est ainsi libellé : « Impact de droits de

douane sur les importations « chinchards en République

Démocratique du Congo », cas de l'ORGAMAN de 2005 à

2008 »

0.4. METHODES ET TECHNIQUES

UTILISEES

S'agissant des méthodes, nous en avons retenu deux,

à savoir : analytique et comparative.

La première nous a aidé à cerner les

contours théoriques de la fiscalité et du commerce

extérieur, en insistant sur la manière dont les droits

d'entrée peuvent impacter la capacité du pays à importer

les denrées alimentaires de base, particulièrement les poissons

de mer « chinchards. »

La seconde nous a préparés à un exercice

de confrontation des chiffres. Elle a permis en d'autres termes, de rapprocher

les données statistiques relatives aux importations de

« chinchards » ainsi qu'aux droits d'entrée

payés au cours de la période sous étude.

En sus des méthodes, nous avons recouru aux techniques

documentaires et de l'interview. La technique documentaire nous a permis de

réunir des documents écrits, publiés ou non, en rapport

avec notre sujet.

Par ailleurs, l'interview nous a été d'une

grande utilité en ce sens qu'en discutant avec les experts des

ministères de l'Economie Nationale et Commerce, de l' OFIDA, de la

Banque Centrale du Congo et de l'ORGAMAN, nous avons eu en enrichir nos

connaissances théoriques tout en élaguant de notre esprit toutes

les zones d'ombres sur certaines matières relatives à la douane

et au commerce extérieur.

0.5. DIFFICULTES RENCONTREES

Aucun labeur ne peut s'effectuer sans y rencontrer des

difficultés. En effet, au cours de la rédaction de notre

mémoire, la première contrainte à laquelle nous avons fait

face, c'est le manque d'une documentation variée en rapport avec le

présent travail. Ensuite, nous avons été limité par

les moyens financiers au point que nos frais académiques ont

été payé en plusieurs tranches affectant ainsi le rythme

de notre travail.

0.6. SOMMAIRE DE L'ETUDE

Hormis l'introduction et la conclusion générale

la présente étude comprend 5 chapitres :

Le premier chapitre traite le fondement théorique du

commerce extérieur.

Le deuxième chapitre parle des instruments de la

politique commerciale internationale ;

Le troisième planche sur les

généralités sur la douane ;

Le quatrième présente l'environnement

institutionnel de notre étude lequel est composé de l'OFIDA et de

l'ORGAMAN.

Enfin, le cinquième chapitre analyse l'impact des

droits de domaine sur les importations de Chinchards en République

Démocratique du Congo, en prenant pour cadre d'observation le groupe

ORGAMAN.

CHAPITRE I : FONDEMENT

THEORIQUE DES ECHANGES EXTERIEURS

1.1. PRINCIPALES THEORIES DU

COMMERCE EXTERIEUR

1.1.1. Les doctrines

mercantilistes

Selon les tenants de cette doctrine, l'échange

international est une occasion de conflit qui ne profit qu'aux plus forts.

L'idée qu'arrive à comprendre pourquoi pendant des

siècles, les penseurs les plus célèbres, et actuellement

encore de nombreux politiciens spécialistes du tiers mode (tel que

SAMIRAMIN, GUNDER FRANC), ont pu penser que l'échange était

improductif. Mais au lieu de chercher à établir des

régimes purement autarciques, les mercantilistes ont tenté

d'instaurer des conditions dans lesquelles les échanges internationaux

profiteraient à un pays au détriment des co - échangistes.

Même si l'échange est improductif par lui - même, chaque

nation en particulier a la possibilité d'orienter l'échange vers

son propre intérêt ; au dépend des autres co -

échangistes. Comme seul le plus fort peut tirer profit du commerce

international, ce sont les avantages d'un pays qui déterminent les

courants d'échanges. Plusieurs doctrines ont été

développées pour justifier cette prise de position.

a. Le bullionisme espagnol

Selon cette doctrine, la richesse de la nation s'identifie au

stock de métaux précieux. Pour qu'un pays puisse accumuler des

métaux précieux, il faut que la balance extérieure soit

favorable. Dès lors, le principe de la politique commerciale d'un tel

pays est clair : Il s'agit de freiner autant que possible les

importations, en allant jusqu'à les interdire, et de favoriser par tous

les moyens les exportations.

b. Le mercantilisme commercial anglais

Comme l'Espagne, l'Angleterre, au 17ème

siècle, tirait profit du commerce international. Afin de s'appuyer sur

un avantage abs du , elle décréta un pacte colonial et des actes

de navigation. Il faut souligner que ces deux régimes du pacte colonial

et des actes de navigation se complétaient le commerce entre la

métropole et ses colonies alimentait en fret la flotte nationale qui, de

son côté, consolidait, comme dans le cas espagnol, la disposition

dominante de la métropole dans les colonies.

c. Le mercantilisme industriel

COLBERT croyait que le développement d'une

économie tenait à la qualification de sa main - d'oeuvre. Or, les

industries nécessitant la qualification la plus élevée

sont essentiellement destinées à la production de luxe. Afin de

permettre l'implantation de telles industries. C'es à dire il faut

interdire les importations. En outre, la consommation de biens de luxe corrompt

les moeurs, il faut donc en favoriser l'exportation.

La non compréhension de la source de gains que

représente le commerce international pour tous les participants,

constitue le dénominateur commun de toutes ces doctrines. Ainsi

était - il facile de réfuter ces théories au

18ème siècle, ce que firent DAVID HUME en 1750 d'une

part, et DAVID RUCARDO en 1817 d'autre part. Ces deux auteurs peuvent donc

être considérer comme les fondateurs de la théorie

classique de l'échange international. Une fois les doctrines

mercantilistes réfutées, la voie était libre pour

démontrer que l'échange international profitait à tous les

co - échangistes.

1.1.2. La théorie classique

de l'échange international

A. Smith considère que grâce à la division

du travail, les pays peuvent, au lieu de produire tous leurs biens eux -

mêmes, importer les biens produits par d'autres pays et en retirer un

bénéfice car la spécialisation améliore

sensiblement la productivité. Smith considère en plus le commerce

extérieur comme avantageux en lui - même, pourvu qu'il arrive

à son heure et se développe spontanément.(4(*)) C'est Ricardo et à ses

successeurs, en particulier à S. Mill , qu'il était

réservé de trouver une base scientifique solide à la

théorie du commerce international.

a. La loi des coûts comparatifs

Cette loi démontre que la spécialisation

internationale est payante pour chaque nation, même si toutes ses

activités économiques ont des coûts absolus très

bas.

b. La théorie des valeurs

internationales

S. Mill ne se base pas seulement sur la comparaison des

coûts de production. Il introduit la réaction de la demande telle

qu'elle se manifeste dans chaque pays pour chacun des biens

considérés. Selon lui les prix relatifs sur le plan international

sont donc déterminés par les forces du marché dans chacun

des pays considérés.

1.1.3. La nouvelle théorie

du commerce international

Selon les tenants de cette doctrine, la spécialisation

d'échange se fait selon la dotation relative en facteurs de production

dans chaque pays.

La théorie économique ne s'est pas

arrêtée en si bon chemin. Dans le cadre plus vaste de la macro -

économie, elle cherche à comprendre, derrière la loi des

avantages comparatifs quels sont les facteurs qui déterminent la

spécialisation internationale. Une thèse qui, par sa

cohérence logique est encore aujourd'hui d'explication est celle

d'Heckschr Ohlin (5(*)).

Selon ces penseurs, un pays se spécialise selon son intensité

relative en facteurs de production. Cette théorie tient

généralement compte du capital et du travail seulement.

1.2. VERIFICATION DU GAIN DE

L'ECHANGE

Plusieurs études ont été menées

par les économistes pour démontrer, par des chiffres, l'existence

du gain de l'échange et de ses facteurs déterminants. L'une de

ces études, celle de Leontief, arriva à constater que la

théorie d'Heckscher - Ohlin n'explique pas la spécialisation des

Etats - Unis d'Amérique. Leontief est parvenu à démontrer

par une étude statistique que les Etats - Unis d'Amérique

exportent des biens relativement riches en travail et importent des biens

relativement riches en capital. C résultat est contraire à la

logique et constitue ce que l'on appelle le Paradoxe de Leontief.

L'explication du paradoxe se résume en 3 points

(6(*)) :

· Conceptuellement selon le théorème

d'Hecksher - Ohlin, les fonctions de production sont les mêmes quel que

soit le lieu de production. Leontief arrive à préciser que ce

théorème n'est possible que si les fonctions de production sont

identiques aux Etats - Unis et à l'étranger. Or, en pratique,

l'introduction du progrès technique ne se fait pas simultanément

dans tous les lieux de production. Il est fort probable que des écarts

existent et qu'il y a bel et bien des différences entre les fonctions de

production américaine et européenne du bien importé aux

Etats - Unis. Ce qui explique l'intensité du facteur travail que

Leontief a évalué plus forte au niveau des exportations des Etats

- Unis.

· La deuxième explication met en évidence

le fait que les facteurs de production ne sont pas homogènes.

Statistiquement, il est surtout difficile de quantifier le capital humain. S'il

est incorporé au facteur de production dans l'industrie exportatrice,

ces biens deviennent relativement riches en travail, mais en

réalité ce ne serait pas le cas puisque ce capital humain a

nécessité un investissement préalable dans

l'éducation et la formation professionnelle.

· Leontief a disposé des données en

valeurs, par contre, la théorie d'Heckescher - Ohlin se base cependant

sur des grandeurs réelles.

Le biais qui est donc forcément introduit dans la

comparaison nationale provient du fait que le niveau des prix n'est pas unique

sur le plan international à cause de fluctuations du taux de change,

d'obstacle et l'échange.

1.3. PROBLEMES DES ECHANGES

COMMERCIAUX

Pour les pays sous - développés, les

problèmes économiques les plus importants aux quels ils se

heurtent et doivent trouver des solutions dans le cadre de la

coopération internationale sont, de deux ordres :

instabilité criante des marchés de produits de base et le sous -

développement.

1.3.1. Le sous -

développement

Notre planète a pris conscience de ce

phénomène à partir des années 60 avec

l'entrée de nouveaux Etats africains, jadis, des colonies, dans le

concert des nations indépendantes.

Ces Etats en accédant au système des Nations -

Unies vont inspirer d'imposer de nouvelles orientations économiques

déterminantes pour leurs économies.

Ce faisant, aussi bien à l'ONU, au FMI, à la

Banque Mondiale, qu'au sein des autres structures d'intégration

économique, le tiers monde s'oppose farouchement au modèle de

développement calqué sur les pays occidentaux et revendique le

droit à la différence dans le processus de

développement.

Cette revendication demeure d'autant fonder que les

civilisations et cultures en présence sont multiples et variées.

Pour ce pays, il s'agit d'un refus net d'identifier leur processus de

développement à celui autre fois réalisé par les

sociétés industrielles et libérales.

D'autre part, le sous - développement constitue un

déficit à relever par les pays du tiers monde grâce

à leur autodétermination appuyée par les actions

bénéfiques de la coopération internationale. Il est donc

exclu de considérer le sous - développement comme étant le

sous - produit de relations économiques internationales. Par contre,

comme soulignera Michel Norro, ces relations doivent être conçues

et orientées pour les facilités et le susciter (7(*))

En effet, pour résoudre les problèmes du sous -

développement, plusieurs auteurs ont proposé les pistes ci -

après : L'aide publique au développement et la

coopération pour le développement.

1.3.1.1. L'aide publique au

développement

L'absence des moyens financiers constitue une sérieuse

barrière pour la croissance dans le tiers - monde. En 1972 à

Santiago du Chili, se rendant compte de cette limite, la CNUCED va recommander

aux pays industrialisés, individuellement et annuellement, d'assurer aux

pays du tiers - monde un transfert des ressources financières au titre

d'aide publique au développement de l'ordre de 0,7 % du PNB.

Cette aide financière devrait favoriser le

développement et améliorer le niveau de vie dans les pays

pauvres. Malheureusement, ce transfert financier, bien que minimum, n'a

été ni pleinement couvert ni suffisant pour répondre au

besoin du développement du tiers - monde.

Ce constat d'échec prouve à suffisance que

l'aide publique ne peut à elle seule résoudre les

problèmes de sous - développement et l'associer à la

coopération pour le développement par le commerce

extérieur représenterait un véritable levier du

développement économique des nations pauvres.

L'implication de la communauté internationale dans le

cadre de la coopération doit malgré une double

nécessité : amélioration de la qualité et

stabilisation des prix des produits de base en diversifiant leur gamme.

1.3.1.2. Coopération

commerciale pour le développement

Une croissance soutenue dans le tiers monde implique une

intensification et diversification des exportations afin de financer les

importations des biens d'équipements et autres biens utilitaires.

En effet, si le tiers - monde se montre incapable de

répondre aux besoins d'importations qu'entraîne la croissance, il

s'y installera un déséquilibre et un endettement

extérieur. Ce qui risque d'hypothéquer toutes les chances pour

une croissance et un développement ultérieur. Ainsi donc, la

coopération commerciale internationale s'impose aux pays pauvres et

riches comme voie devant amener au développement et à la paix

internationale.

1.3.1.3. L'instabilité du

marché des produits de base (8(*))

Le commerce des produits primaires est au centre des

stratégies et des négociations commerciales internationales des

pays sous - développés. C'est vers ce commerce que convergent

d'importante initiative de développement.

Ces produits constituent l'essentiel des exportations, la

source principale des recettes et élément fondamental des

relations Nord - Sud. Leur position dans le commerce international est

cependant loin d'être confortable.

En effet, l'on constate que les pays sous -

développés sont aussi exportateurs des produits de base, et les

échanges entre eux (à l'exception de combustible) sont

supérieurs à leurs échanges de ces produits avec le tiers

- monde.

Cette dépendance structurelle des pays en

développement à l'égard des exportations des produits de

base résulte du fait que les marchés de ces produits sont

constitués par les pays industrialisés. Or, on vient de le voir,

ces marchés sont presque résiduels ou en nette régression

continuelle.

1.3.2. Nécessité de

stabilisation des prix et des recettes d'exportation

L'instabilité des prix des produits primaires est la

conséquence des variations autonomes de l'offre et de la demande non

compensée, par l'adaptation de l'offre et de la demande et, pour

l'adaptation de la demande à la variation des prix.

L'origine du mouvement de baisse ou de la hausse se trouve en

général dans la situation ci - après :

a. Face à une offre d'exportation

stable

· Une diminution autonome de la demande entraîne

à la fois une baisse des prix et des recettes (baisse de la

demande) ;

· Une augmentation autonome de la demande entraîne

une hausse des prix et des recettes (hausse de la demande) ;

b. Face à une demande d'importation stable

(9(*))

· Une diminution autonome de l'offre entraîne une

hausse de prix et des recettes (baisse de l'offre) ;

· Une augmentation autonome de l'offre aboutit à

une baisse de prix et recettes (hausse de l'offre) ;

Ces variations fréquentes sur les marchés

internationaux, responsables de la stagnation économique des pays en

développement démontrent la nécessité et l'urgence

de stabiliser les recettes des pays sous - développés. Les chutes

brutales des recettes d'exportations perturbent l'exécution des projets

de développement des pays qui ne sont victimes. Il convient de mener des

actions concertées en vue d'envoyer cette perturbation.

La stabilisation des recettes d'exportation présente

aussi des avantages pour les pays industrialisés qui y gagnent aussi

lorsque les importations des pays en développement connaissent

l'expansion ou même demeurent stables.

Cependant, les pays développés ne sont

convaincus de l'utilité de la stabilisation pour eux - mêmes ou

pour le tiers - monde. En effet leur commerce avec les pays sous -

développés ne représente pas une part importante de leur

commerce total et l'absence de progrès économique des pays sous -

développés n'est pas nécessairement due aux fluctuations

de recettes d'exportation.

En dépit de cet antagonisme d'intérêts

entre pays en développement et pays industrialisés, la

stabilisation des recettes d'exportation par une intervention directe demeure

une constante qui s'impose à la communauté internationale.

En réalité, pour stabiliser les recettes

d'exportation, il faut stabiliser les prix des produits de base sur le

marché mondial, pour trois raisons :

D'abord, il y a une détérioration des termes

d'échange entre matières premières et produits

industrialisés. Ensuite, des pays consommateurs ; enfin, la

stabilisation des prix ne constitue pas de l'assistance financière et de

l'aide.

1.4. TENTATIVES D'ORGANISATIONS

DES ECHANGES COMMERCIAUX

Les échanges commerciaux qui se nouent entre

différents pays sont semblables à ceux qui s'effectuent au plan

national, même s'ils présentent quelques problèmes

particuliers. A l'instar des échanges intérieurs, ils ne peuvent

être laissés aux seules forces du marché et

nécessitent un pouvoir organisateur, régulateur.

Les tribunaux et ceux qui sont attachés à la

souveraineté nationale s'opposent à l'organisation du

marché international n'ont pas empêché les modifications

institutionnelles qui ont transformé le régime des

échanges mondiaux et les instruments utilisés jusque

là.

1.4.1. Domaine de mutations

1.4.1.1. Le principe de

l'égalité de traitement entre Etats

Depuis le 19ème siècle, les rapports

commerciaux entre Etats sont basés sur l'égalité de

traitement et la clause dite « de la nation la plus

favorisée » en constitue la manifestation concrète.

Cette clause impose à chaque partie contractante

l'extension, de toute concession accordée à une tierce puissance.

Sous sa forme inconditionnelle, elle implique des « compensations

équivalentes » afin d'assurer l'équilibre globale des

échanges.

1.4.1.2. Abandon du droit de

douane comme mesure de protection

Le Gatt a travaillé pour un système commercial

ouvert ; Lime, notamment grâce à la réduction

continuelle des droits de douane. Actuellement, l'OMC inscrit son action dans

la mondialisation du commerce avec une libéralisation totale des

domaines entiers des économies nationales.

Quel est l'intérêt des pays du tiers - monde du

commerce international ?

Des approches sont adoptées pour apprécier

l'intérêt des échanges commerciaux internationaux des pays

du tiers - monde.

a. Les sous

développement considéré comme l'absence de

développement

Il s'agit d'une approche descriptive. Le développement

est calqué sur celui des pays industrialisés dont il dit

nécessairement suivre les même processus, les mêmes

étapes de développement.

Le sous développement, apparaît comme une

déficience constatée du point de vue de l'organisation, des

capitaux, des entrepreneurs ou de technologie. Dans cette perspective, le

commerce international devient un moyen de se procurer les ressources nettes

grâce aux importations, emprunts, aides, transfert de technologie qui

manque aux pays en développement. Il constitue ainsi un véhicule

de ressources matérielles et de connaissances (10(*)).

b. Le sous - développement est

structurel

La deuxième approche considère que les relations

commerciales internationales véhiculent des rapports inégaux, et

l'échange inégal développe le sous - développement

du tiers - monde.

Cette approche conduit à l'autarcie. En effet

l'échange international étant par nature inégale, la seule

façon de refuser inégalité consiste à refuser

l'échange. Et les arguments invoqués à l'appui de cette

autarcie sont d'ordre politique des relations étroites avec

l'extérieur limitent la liberté d'action des gouvernements.

Mais dans la pratique, les pays sous -

développés ne refusent pas l'échange. Ils demandent qu'on

le reforme, car on n'est conscient que les relations entre pays constituent un

facteur de développement et qu'en conséquence, la solution

consisterait à se retirer du jeu mais à changer les règles

du partage.

La position à prendre à l'égard des

échanges internationaux doit être nuancées. Il faut,

à la fois, faire droit aux avantages de l'échange international

et admettre la spécificité du développement interne.

En effet, les pays sous - développés, dans un

effort d'ensemble, réussirent à tirer le meilleur parti des

relations internationales et obtenir une réorganisation du commerce

international dans un sens favorable à leurs intérêts.

Les relations commerciales internationales constituent dans ce

cas, un moyen de développement. Elles doivent être

subordonnées à leur développement économique et

social.

1.5. CONTRIBUTION DE L'ONU AU

DEVELOPPEMENT DU SYSTEME COMMERCIAL MULTILATERAL

1.5.1. La société

des Nations

Pour réinstaurer le libéralisme et

améliorer les conditions de développement des échanges

extérieurs, la société de Nations (SDN) organise des

conférences économiques mondiales.

A Genève en 1927, on recommande l'abandon des

prohibitions, l'abaissement des droits de douane et la

généralisation de la clause de la nation la plus

favorisée. Ces mesures entraînent en bref au libre -

échange en Occident.

Cette période de libre - échange est interrompue

par la grande dépression des années 1930. Pour atténuer ou

se protéger des conséquences sociales (chômage,

misère) provoquées par la crise, les Etats occidentaux adoptent

à nouveau des politiques protectionnistes.

Les Etats - Unis relèvent les droits de douane.

L'Angleterre instaure un tarif protectionniste et un régime de tarif

préférentiel pour le Commonwealth (1932). La France

protège son agriculture.

La conférence de Londres, en 1933, en vue d'un retour

au libre - échange enregistre peu d'intérêt, la crise

économique persistant encore en Europe, se solde par un échec. Ce

qui renforce la désintégration des relations commerciales

internationales.

Ces deux conférences les plus importantes parmi tant

d'autres, demeurent sans portée pratique mais les thèmes

étudiés pour rétablir la liberté commerciale dans

le monde.

1.5.2. Le Conseil

économique et social

Après la deuxième guerre mondiale,

l'organisation des Nations - Unies (ONU) représente une tentative hardie

dans l'organisation de la Communauté internationale. Elle est une

association internationale de gouvernement à compétence fort

étudiée.

Elle a la charge de maintenir la paix et la

sécurité internationale, de prévenir les menaces à

la paix, de réprimer les actes d'agression, d'arbitrer les

différends internationaux et de résoudre les problèmes

internationaux d'ordre économique, social, culturel et scientifique.

Le conseil économique et social est chargé de

mettre en oeuvre les principes d'action de l'ONU dans le domaine

économique. C'est ainsi qu'à partir de 1946, il convoque

plusieurs conférences internationales pour examiner les problèmes

du commerce et de l'emploi. L'objet est de rétablir la liberté du

commerce et de créer une organisation internationale. La

conférence de Londres (1946) qui se tient en l'absence de l'Union

Soviétique établit un avant projet de la création d'une

organisation internationale du commerce qui sera étudiée

notamment, à la Havane, novembre 1947 et mars 1948.

La conférence de Genève en août 1947,

outre ces problèmes, s'est penché également sur les

négociations entre Etats en vue de réduction tarifaire et a

donné naissance à la création du GATT :

Général Agreement for Tarif and Trade.

A la Havane, les Etats participant libéraux aussi bien

que dirigistes arrivent à un compromis dont l'essentiel peut être

ramené à trois éléments :

1. Le commerce doit être régi par les lois du

marché, grâce entre autres, à l'élimination ou

à tout le moins, à la réduction de tous obstacles au

commerce international.

2. Chaque Etat peut recourir à des mesures

protectionnistes dans la mesure où l'on vise la réalisation des

objectifs nationaux de :

a. Plein emploi productif et stabilisation agricole ;

b. Reconstruction nationale ;

c. Sécurité nationale ;

d. Equilibre de balance de paiements.

3. Les Etats sont autorisés à maintenir la

discrimination à travers les systèmes préférentiels

existants et à créer de nouveaux systèmes

préférentiels : zones de libre - échange ou unions

douanières.

Pour assurer la mise en oeuvre de cette dernière en

matière commerciale, les Etats approuvent une organisation

internationale du commerce (O.I.C).

L'entrée en vigueur de la charte est

conditionnée, à sa ratification, par les Etats membres. Mais, en

raison de nombreuses exceptions qui laissent la porte ouverte au

protectionnisme, par conséquent opposées ou

éloignées des conceptions américaines ; les Etats -

Unis ne rectifient pas la charte de la Havane anéantissant ainsi

l'organisation internationale du commerce (OIC).

CHAPITRE II INSTRUMENTS DE

LA POLITIQUE COMMERCIALE INTERNATIONALE

2.1. INSTITUTIONS DE BRETTON

WOODS

2.1.1. La Banque mondiale

La Banque Mondiale est une organisation internationale

créée pour lutter contre la pauvreté en finançant

les Etats. Son fonctionnement est assuré par le versement d'une

cotisation réglée par les Etats membres et son siège est

à Washington. Le président est élu pour cinq ans par le

conseil des administrateurs de la Banque.

Elle fut créée le 27 décembre 1945 sous

le nom de la Banque Internationale pour la reconstruction et le

développement après signature de l'accord de Bretton Woods du

1er au 22 juillet 1944. Le 25 juin 1946, elle approuva son premier

prêt, qui fut accordé à la France pour un montant de 25

millions de dollars (en terme réel il s'agit du plus gros prêt par

la Banque).

La banque mondiale a été créée

principalement pour aider l'Europe et le Japon dans leur reconstruction, au

lendemain de la seconde guerre mondiale, avec comme objectif

supplémentaire d'encourager la croissance économique des pays en

voie de développement africains, asiatiques et latino -

américains.

Au départ, la Banque mondiale a principalement

financé de grands projets d'infrastructures (centrales

électriques, autoroutes, aéroports,...). Avec le rattrapage

économique du Japon et de l'Europe, la Banque mondiale s'est

intéressée exclusivement aux pays en développement.

L'appellation Banque mondiale désigne aujourd'hui cinq

institutions :

· La banque internationale pour la reconstruction et le

développement (BIRD) ;

· L'association internationale pour le

développement (AID), fondée en 1960. Ses prêts sont

versés aux pays les moins développés ;

· La société financière

internationale (SFI), fondée en 1956 pour financer les entreprises

privées ;

· Le centre international de règlement de

différends relatifs aux investissements, fondé en 1966 ;

· L'agence multilatérale de garantie des

investissements fondée en 1966.

Les objectifs de la Banque Mondiale ont évolué

au cours des années. Elle a récemment mis l'accent sur la

réduction de la pauvreté, en délaissant l'objectif unique

de croissance économique. Elle a soutenu l'idée que l'eau

potable, l'éducation et le développement durable sont des

facteurs essentiels à la croissance économique et a

commencé à investir massivement dans des tels projets.

Cependant, l'action de la Banque mondiale est souvent

critiquée principalement par des courants alter mondialistes

(anti-mondialisation). Ils la trouvent sans influence politique marquée

de certains pays (notamment les Etats - Unis) qui en proliférant les

actions pour faire avancé leurs intérêts.

D'autres auteurs soutiennent que la Banque fonctionnerait

selon des principes « néolibéraux » selon

lesquels le marché à lui seul par sa nature même

apporterait la prospérité aux nations qui pratiquent la libre

concurrence. Dans cette optique, les reformes entreprises ne conviennent pas

toujours à des nations qui connaissent de conflits internes ou externes

ou qui n'ont pas un système politique démocratique stable.

Par ailleurs, elles favoriseraient l'installation

d'entreprises étrangères au détriment du

développement d'une économie locale. De l'autre

côté, les libéraux critiquent l'existence même de cet

organisme, qui coûte cher aux contributeurs sans résultats

certains. Il représenterait pour eux la négation de la

capacité du marché à réguler l'économie.

En réponse aux critiques, Banque mondiale a

adopté toute une série des critiques en faveur de la sauvegarde

de l'environnement et du social, visant à s'assurer que leurs projets

n'aggraveraient pas le sort des populations des pays aidés.

L'action de la Banque Mondiale est aujourd'hui orientée

vers le pays en voie de développement sur des axes comme

l'éducation, l'agriculture, l'industrie. Elle accorde des prêts

à des taux préférentiels à ses pays membres en

difficulté.

En contre partie, elle réclame que les dispositions

politiques appelées « politique d'ajustement

structurelle »soient prises pour, par exemple, limiter la corruption,

maintenir un équilibre budgétaire ou faciliter l'émergence

d'une démocratie.

2.1.2.

Le fonds Monétaire Internationale (FMI)

Le FMI est une institution internationale dont le rôle

est de fournir des crédits aux pays connaissant des déficits

extérieurs et des difficultés financières. Il leur impose,

en contrepartie, certaines politiques économiques

(conditionnalités du FMI). A tous les systèmes de

problèmes monétaires de solvabilité d'un pays ou d'une

banque centrale donnée.

Le FMI est né en juillet 1944 lors de la

conférence de Breton Woods qui vit adopté le système

monétaire international de l'après la seconde guerre mondiale. Ce

système proposé par le représentant américain Henry

Dexter White, reposait sur trois règles :

§ Chaque Etat devrait définir sa monnaie par

rapport à l'or ou dollars américain lui-même convertible en

or. Il en découlait pour chaque monnaie une partie officielle en or ou

en dollars « système dit d'étalon de change

or » ou « glob exchange standard ».

§ La valeur des monnaies sur le marché des

échanges ne devait fluctuer que dans une marge de 1% par rapport

à leur partie officielle.

§ Chaque Etat était chargé de

défendre cette partie en veillant à équilibrer sa balance

de paiements.

Afin d'essayer de garantir la stabilité du

système monétaire international, les accords de Breton Wood

donnent naissance au Fonds Monétaire International.

Le rôle de cette organisation est donc de promouvoir

l'orthodoxe monétaire afin de maintenir un contexte favorable à

l'essor du commerce mondial, tout en accordant des prêts à

certains pays en difficulté dans le contexte de la reconstruction

d'après guerre.

Le FMI est plus ou moins complémentaire des autres

grandes institutions économiques créées à

l'époque.

La BIRD (Banque internationale pour la Reconstruction et le

Développement) aussi appelée Banque Mondiale, qui fut

créée en même temps que le FMI et le GATT

(Général Agreement au Tarif and Trade) signé peu de temps

après et devenu plus tard l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Le rôle du FMI consiste, en premier lieu, à

soutenir les pays connaissant des difficultés financières.

Lorsqu'un pays est confronté à une crise financière, le

FMI lui octroi des prêts afin de garantir sa solvabilité et

d'empêcher l'éclatement d'une crise financière à

celle qui frappa les Etats Unis en 1922.

L'article 1er des statuts du FMI en fixe les

buts :

§ Encourager la coopération monétaire

internationale ;

§ Faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du

commerce mondial ;

§ Promouvoir la stabilité des

échanges ;

§ Aider à établir un système

multilatéral de payement ;

§ Mettre temporairement, moyennant des garanties

adéquates, ses ressources générales à la

disposition des Etats membres qui font face à des difficultés de

balance de payement.

Plus généralement et conformément

à ses autres buts, le FMI a pour responsabilité d'assurer la

stabilité du système financier international pour éviter

le blocage des échanges et la contagion.

Dans le cadre des prêts qu'il accorde, le FMI se doit de

garantir auprès de ses contribuables la bonne utilisation des fonds

alloués à tel ou tel autre pays.

Il ne s'agit pas seulement de retarder la crise par l'octroi

d'une aide monétaire temporaire mais de profiter du dépit

accordé par des prêts pour corriger les causes structurelles des

difficultés économiques. Ainsi, le FMI exige des emprunteurs

qu'ils mettent en place les politiques économiques qu'il

préconise les politiques d'ajustement structurel.

Finalement, les grandes missions du FMI sont :

§ Accorder des prêts aux pays en difficultés

financières ;

§ Conseiller les Etats membres quant à leur

politique économique ;

§ Apporter une assistance technique et des offres de

formation aux Etats membres dans le besoin.

Toute fois, certaines critiques pensent que les conditions

négociées avec le FMI, une entité supranationale, sous

forme de plans d'ajustement structurel limite la souveraineté des

économies nationales en encadrant certains aspects de la politique de

l'Etat.

Ils critiquent aussi l'impact de ces plans sur

l'économie. De leur point de vue, l'action sur les salaires diminue

autant de pouvoir d'achat nominal et la privation des entreprises publiques

réduit la capacité de l'Etat à intervenir dans la

sphère économique et sociale.

Selon eux, certains de ces plans, en entravant la reforme des

terres agricoles tout en incitant à accroître le commerce de

denrées agricoles seraient parmi les causes des flux migratoires vers

les villes et l'émigration vers les pays du Nord.

2.1.3. Organisation international

du commerce (OIC)

A la Havane, entre 1944 et 1947, les Etats participants,

libéraux aussi bien que dirigistes sont arrivés à un

compromis dont l'essentiel peut être ramené à trois

éléments :

1. Le commerce doit être régie par les lois du

marché, grâce entre autres, à l'élimination ou tout

au moins, à la réduction de tous les obstacles au commerce

international ;

2. Chaque Etat peut recourir à des mesures

protectionnistes dans la mesure où l'on vise la réhabilitation

des objets nationaux de :

a. Plein emploi productif et stabilisation agricole ;

b. Reconstruction nationale ;

c. Sécurité nationale ;

d. Equilibre de la balance de paiement.

3. Les Etats sont autorisés à maintenir la

discrimination à travers les systèmes préférentiels

existant et à créer de nouveaux systèmes

préférentiels : zones de libre échange ou unions

douanières. Pour assurer, la mise en oeuvre de cette doctrine en

matière commerciale, les Etats ont approuvé une convention

internationale : « charte de la Havane »,

créant une organisation internationale du commerce (OIC).

L'entrée en vigueur de la charte a été

conditionnée à sa ratification par les Etats membres. Mais en

raison de nombreuses exceptions qui laissaient la porte ouverte au

protectionnisme, par conséquent opposés ou éloignés

des conceptions américaines, les Etats Unis ont refusé de

ratifier la charte de la Havane anéantissant ainsi l'organisation

internationale du commerce (OIC).

2.2. ORGANISATION MONDIALE DU

COMMERCE « OMC »

OMC a été créée le 1er

janvier 1995 par les négociations du cycle d'Uruguay 1986 à 1994.

Jusqu'au 23 avril 2004, l'OMC réalise 147 pays membres avec un effectif

de 600 personnes au secrétariat.

Les accords de l'OMC régissent les marchandises, les

services et la propriété intellectuelle. Ils énoncent les

principes de la libération et les exceptions autorisées. Ils

réduisent les engagements pris par chaque pays pour réduire les

droits de douane et d'autres obstacles au commerce, et pour ouvrir et maintenir

ouverts les marchés de services.

Ils définissent les procédures de

règlements des différends. Ils prévoient un traitement

spécial en faveur des pays en développement. Ils font obligation

aux gouvernements d'assurer la transparence de leur politique commerciale en

notifiant à l'OMC les lois en vigueur et les mesures adoptées

parallèlement aux rapports périodiques établis par le

secrétariat au sujet de politique commerciale des pays.

Ces accords sont fréquemment dé nommés

les règles commerciales de l'OMC, et l'OMC est fréquemment

décrite comme étant un système fondé sur les

règles. Toutefois, il est important de se rappeler que les règles

son en réalité des accords négociés par les

gouvernements.

L'OMC s'occupe des règles régissant le commerce

entre les pays, à l'échelle mondiale ou quasi mondiale. C'est

avant tout un cadre de négociation. L'OMC est essentiellement un lieu

où les gouvernements se rendent pour essayer de résoudre les

problèmes commerciaux qui existent entre eux. La première

étape consiste à décider. L'OMC test le fruit de

négociations et tout ce qu'elle fait est le résultat des

négociations.

Lorsque les pays se sont heurtés à des obstacles

au commerce ont voulu les réduire, les négociations ont

contribué à libéraliser le commerce. Mais l'OMC ne

s'emploie pas seulement à libéraliser le commerce, et dans

certaines circonstances, ses règles favorisant le maintien d'obstacle au

commerce. Par exemple, pour protéger les consommateurs ou empêcher

la propagation d'une maladie.

Les différentes fonctions de l'OMC sont les

suivantes :

· La fonction chargée de l'administration des

accords commerciaux ;

· La fonction chargée du cadre pour les

négociations des accords commerciaux ;

· La fonction chargée de règlement des

différends ;

· La fonction chargée de suivi des politiques

commerciales nationales ;

· La fonction chargée de l'assistance technique et

formation pour les pays en développement ;

· La fonction chargée de la coopération

avec d'autres organisations internationales ; (11(*))

2.3. CONFERENCE DES NATIONS UNIES

POUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT « CNUCED »

A sa création en 1964, la CNUCED avait reçu une

compétence portant sur des questions d'échanges commerciaux,

d'aide et de financement liés au processus de développement.

C'est l'instrument principal de l'Assemblée Générale des

Nations Unies dans le domaine du commerce, du développement et de la

coopération internationale.

La conférence se réunit tous les quatre ans. Les

résultats des différentes sessions sont illustrés par le

système généralisé de préférence et

de programme intégré pour les produits de base.

Le système généralisé de

préférence est une ouverture à la demande des pays sous

développés, des marchés des pays industrialisés

dans des conditions de faveur et sans réciprocité aux produits

manufacturés des pays sous développés.

2.3.1. Programme pour les produits

de base

Les objectifs convenus dans le cadre de ce programme sont les

suivants :

1. Stabiliser le commerce des produits de base et

éviter les fluctuations excessives des prix en maintenant à des

niveaux qui :

a. Soient rémunérateurs et justes pour les

producteurs et équitables pour les consommateurs ;

b. Tient compte de l'inflation mondiale et des changements

intervenus dans la situation économique et monétaire

mondiale ;

c. Favoriser l'équilibre entre l'offre et la demande

dans le cadre du commerce mondiale des produits de base en expansion.

2. Soutenir le revenu réel des pays sous

développés en augmentant et en stabilisant leurs recettes

d'exportation tirées de leurs produits de base ;

3. Offrir l'accès aux marchés des pays

industrialisés des produits transformés des pays sous

développés ;

4. Diversifier la production des pays en développement

y compris la production alimentaire, et développer la transformation des

produits primaires dans ces pays en vue de promouvoir leur industrialisation et

augmenter leurs recettes d'exportations ;

5. Assurer la compétitivité des produits

naturels par rapport aux produits synthétiques et de remplacement,

encourager la recherche et le développement sur les problèmes

relatifs aux produits naturels, harmoniser, le cas échéant, la

production des produits synthétiques et de remplacement dans les pays

développés et l'offre des produits naturels provenant des pays du

tiers monde ;

6. Améliorer le système de commercialisation, de

distribution et de conservation et notamment accroître la participation

de ces pays à ces activités et les recettes qu'ils tirent.

a. Les produits visés

Les produits visés comptent des intérêts

des pays du tiers monde. La gamme est, en principe, limitée ; le

conseil du commerce et du développement de la CNUCED peut inclure

d'autres produits.

Les produits retenus représentent donc un programme

minimum. La liste comprend aussi des produits stockables :

· Les stocks régulateurs ;

· Les contingents d'exportation ou les deux à la

fois ;

i. Stock régulateur

Il est constitué par l'achat des produits dont les prix

sont à stabiliser à un niveau de prix inférieur à

la fourchette des prix de référence (cette fourchette est

comprise entre un prix profond et le plancher). Intervenant à la hausse

ou à la baisse pour maintenir les prix à l'intérieur de la

fourchette des prix de référence. Ils sont conçus à

la fois pour augmenter et stabiliser les prix des produits de base.

ii. Les contingents d'exportation

Cette technique de stabilisation des marchés des

produits de base consiste à fixer une quantité globale pour

l'ensemble des pays exportateurs, membres de l'accord compte tenu de l'offre et

de la demande mondiale prévisible dans un horizon de temps donné.

Sur la base de ce contingent global, on détermine la part respective de

chaque exportateur en fonction de ses ventes effectives au cours d'une

période de référence et de perspectives de ses nouvelles

exportations.

Les contingents d'exportation sont utilisés

conjointement avec les stocks régulateurs lorsque celui-ci est trop

faible pour assurer, à lui tout seul, la stabilisation des prix des

produits de base, les contingents d'exportation contribuent à

réduire l'offre et partant à soutenir les prix.

Les pays développés se montrent peu

enthousiastes pour les stocks régulateurs qu'ils considèrent

comme un interventionnisme supranational, contraire à leurs

intérêts autant qu'à leurs principes libéraux.

Du côté des pays du tiers monde, l'on

considère que le stock régulateur ne porte pas atteinte au

mécanisme du marché dans la mesure où il transpose

à l'échelon international la politique de stockage des

entreprises qui étalent dans le temps la vente des excédents de

leurs productions.

Les pays développés soutiennent donc les stocks

régulateurs par rapport au contingent d'exportation en essayant

toutefois d'imposer des stocks régulateurs de dimensions modestes afin

de permettre, estiment-ils, le fonctionnement normal des forces du

marché.

Ces exigences de pays développés jointe à

la faiblesse des moyens financiers des pays sous développés

exportateurs ont longtemps découragé la mise en oeuvre d'un

mécanisme de stabilisation fondé sur le stocks régulateurs

d'un part et ont fait échouer les accords des produits de base qui

devaient être négociés ou renégocier dans le cadre

du programme intégré pour les produits de base d'autre part.

2.3.2. Le fonds commun

Les produits stockables constituent la pièce

maîtresse du programme intégré. La constitution du stock

régulateur pose le problème de financement dans le programme

intégré ; ce financement revient conjointement aux

consommateurs et aux producteurs. Un fond commun a été en

conséquence créé à cet effet.

Un mécanisme central de financement présente des

avantages financiers. En effet, la gestion simultanée de plusieurs

stocks régulateurs de produits dont les fluctuations de prix ne sont pas

synchronisées procure d'importances économiques.

Les pays développés se sont vivement

opposés à ces arguments. Selon eux, la création du fonds

doit être subordonnée à la conclusion au préalable

d'accords spécifiques ; l'efficacité du fonds

dépendant du nombre d'accords qu'il est appelé à

gérer. Les pays développés refusent d'investir dans le

fonds dont l'utilité n'est pas prouvée.

Dans ces conditions, ils refusent de faire du fonds un organe

de gestion des intérêts des pays du tiers monde, le fonds commun

doit également ouvrir un deuxième guichet ou compte

destiné à financer les produits non stockables (diversification

de la production, commercialisation, promotion des ventes, recherche

développement, assistance technique).

Les pays développés estiment que ces mesures

sont déjà prises en charge par d'autres institutions

internationales, banque mondiale, les banques de développement

régionales. Recourir au fonds commun manquant du reste

d'expérience et de ressources suffisantes, paraît inopportun.

L'accord de création du fonds commun était

conclu en mars 1973 après de longues négociations et les

conditions de ratifications fixées. Les objectifs du fonds sont les

suivants :

§ Faciliter la conclusion et le fonctionnement des

accords ;

§ Au moyen de son premier guichet, financer les stocks

régulateurs internationaux et des stocks nationaux coordonnés

à l'échelle internationale ;

§ Au moyen de son deuxième guichet, financer des

mesures intéressant les produits non, stockables, recherche

développement, amélioration de la productivité,

commercialisation, diversification de la production. Ces mesures sont

décidées par les producteurs et les consommateurs.

§ Les ressources financières proviennent de la

contribution directe des gouvernements des ressources de l'association

d'accords, des emprunts, des contributions volontaires, des recettes nettes des

activités du fonds.

2.3.3. Les actions de la CNUCED

Depuis sa création, la CNUCED a suscité

plusieurs activités intergouvernementales prenant en compte les

intérêts des pays sous développements. Elle a pris des

initiatives intéressantes qui sont :

A. Création du fonds commun en tant que support

financier du programme intégré pour les produits de base. En

effet, le fonds finance les stocks régulateurs par son premier compte,

et les projets de développement par son second compte ;

B. L'industrialisation, commercialisation et distribution.

Les programmes aux projets de développement

financés à travers le second compte se sont multipliés

considérablement. Les projets de valorisation des produits primaires

tels que noix de coco, arachide, viande, banane, bois,... se présentent

en masse au deuxième guichet pour un financement adéquat. C'est

que les pays sous développés ont compris les perspectives et les

bienfaits d'une industrialisation et d'une participation accrue à la

commercialisation et à la distribution de leurs produits de base. Cette

industrialisation des pays du tiers monde n'est pas un échec partout.

Grâce à une industrialisation orientée vers les

exportations des produits manufacturés, le groupe de pays dits nouveaux

pays industrialisés a enregistré des résultats positifs

des performances les plus spectaculaires. Il s'agit de quatre pays

asiatiques : Corée du Sud, Hong Kong, Taiwan, et Singapour dont le

revenu et le bien être connaissent une croissance spectaculaire.

Cet exemple de rapide croissance par une grande ouverture du

commerce international des produits manufacturés est il

transférable aux autres pays en développement ?

De toute évidence, il semble que le succès de

nouveaux pays industriels relève notamment des facteurs

suivants :

§ Le sens d'éducation nationale ;

§ L'éthique du travail ;

§ Le progrès technique performant associé

à une faible rémunération du travail ;

§ Des avantages comparatifs qui contiennent les

coûts et accroissement, l'efficience, la productivité ;

C. Accès commun aux marchés des pays

développés. Ici, la CNUCED a fait du problème

d'accès aux marchés pour les produits primaires, son cheval de

bataille. Les responsabilités d'exportation sont inscrites dans le

programme intégré pour les produits de base à travers le

financement des projets de transformation, de diversification, de

commercialisation et de distribution. Malheureusement, le marché des

pays développés sont restés peu ouverts aux produits

primaires en raison des mesures discriminatoires non tarifaires comme les taxes

à la consommation, la progressivité de droit de douane en

fonction du degré d'élaboration des produits. Par ailleurs, les

subventions et subsides à la production et à l'exportation

accordés par les pays développés à leurs produits

nationaux n'ouvrent pas des perspectives favorables aux produits primaires

exportés par les pays en développement.

D. Le financement compensatoire des déficits des

recettes d'exportation des pays sous - développés. Les efforts de

la CNUCED dans ce domaine n'ont pas donné des résultats

satisfaisants escomptés. Trop des divergences existent entre les pays

concernés. Tout le monde reconnaît cependant les effets sur les

pays en développement, d'un manque à gagner à

l'exportation et la nécessité de trouver une solution

adéquate aux problèmes de déficits des recettes

d'exportation des pays sous - développés. Signalons, cependant

que des résultats positifs qui sont enregistrés dans ce cadre du

financement compensatoire du fonds monétaires internationales et de

l'union européenne (12(*))

CHAPITRE III GENERALITES SUR LA DOUANE

SECTION I MISSION, ORGANISATION ET

MOYEN DE LA DOUANE

I.1. MISSIONS DE LA DOUANE

Les missions confiées à l'Administration des

Douanes peuvent être complexes, même si à première

vue, la première idée qui vient à l'esprit donne à

la Douane un rôle fiscal de perception de taxes sur les marchandises qui

franchissent dans un sens ou dans un autre, les frontières. A y regarder

de plus près, cependant, ces fonctions se différencient, la

Douane a un rôle multiple. Parlant de la situation de la Douane en

France, Pierre Beltrame souligne : la douane est une administration

paradoxale, en ce sens que son nom répond mal à ses

activités réelles...Les droits de douane ne représentent

jamais que 4 % de ses recouvrements. Les perceptions principales de la Douane

aujourd'hui sont la fiscalité pétrolière et la TVA

à l'importation. Ainsi la Douane a-t-elle essentiellement un rôle

fiscal (13(*))

I.1.1. La mission fiscale

a. La perception des droits et taxes de douane

Les Etats modernes ont besoin de ressources fiscales et, tout

naturellement les marchandises circulant en trafic international, sources de

richesses, ont de tout temps été soumises à

l'impôt, péage, droit de port, contrôle,...Dans certains

cas, comme en RDC, les marchandises peuvent être taxées dans les

deux sens, à l'importation et à l'exportation. A noter que depuis

la réforme tarifaire de janvier 1987, et dans la perspective de

favoriser les industries locales, les produits fabriqués ne sont plus

taxés à l'exportation en RDC. Demeurent seuls soumis aux droits

de sortie, les produits miniers, le bois en grume et le café.

L'importance du rôle fiscal des droits de douane dans

l'économie des pays en voie de développement n'est plus à

démontrer, en raison du caractère très souvent totalement

extraverti de ces économies. En RDC, de 1989 à 1990, les recettes

douanières ont atteint plus de 30 % des recettes globales de l'Etat,

soit grosso modo quatre cent millions de dollars américains chaque

année.

Dans les pays industrialisés, cette proportion est bien

moindre car les accords commerciaux multilatéraux (GATT, UE, AELE,

COMECON,...) ont considérablement réduit le niveau des taxes

douanières et par conséquent, leur part relative dans les

économies de ces pays. En outre, les industries des pays

développés ont plus besoin du libéralisme des

échanges pour accroître leur productivité et leurs

bénéfices, que du protectionnisme. En Europe, par exemple, les

Etats membres ont pu, sans grand dommage, abandonner leurs recettes

douanières au profit du budget de la Communauté. Par contre, les

recettes au titre de la TVA, même perçues sur les marchandises en

commerce intracommunautaire, fondement de toute la fiscalité indirecte,

sont jalousement conservées par chacun d'entre eux.

a. La perception des recettes non

douanières

La douane, par définition, est présente sur

toutes les frontières et à tous les points d'entrée du

territoire national, où elle contrôle, ou est censée

contrôler, toutes les marchandises. Il est donc normal que l'on puisse

profiter de cet arrêt obligatoire et de ses conséquences, pour

confier à la Douane la perfection d'autres taxes, comme par exemple, en

RDC, la redevance OGEFREM ou la fiscalité spéciale sur les

produits pétroliers. Dans d'autres systèmes, la douane peut aussi

percevoir des taxes diverses telles que les taxes sanitaires,

vétérinaires ou phytosanitaires sur les animaux, les viandes ou

les végétaux.

b. L'application de la législation

douanière

La fiscalité douanière s'accompagne, en

règle générale, d'une série de dispositions

légales plus ou moins contraignante et qui doivent régir la

circulation, la détention et la présentation à la Douane

des marchandises d'origine étrangère. C'est le but de la

législation douanière, fondement légal de l'action de la

Douane. Si l'on s'en souvient bien que tout impôt découle de la

loi, on comprendra immédiatement l'importance du rôle de la loi

douanière.

c. Les législations connexes

Outre la législation douanière, la Douane a

aussi parfois la mission d'appliquer des législations que l'on a

l'habitude de qualifier de « connexes » parce qu'elles ont

des rapports étroits avec la législation douanière en ce

sens qu'elles ont le même objet : la marchandise en trafic

international. C'est ainsi que la Douane peut appliquer, au moment du

franchissement de la frontière :

· La législation sur les changes, qui

relève des compétences de la Banque Centrale ;

· La législation sanitaire ou

phytosanitaire ;

· La législation sur les poids et

mesures ;

· La législation sur la recherche des objets

volés (Interpol).

I.1.2. La mission

économique de la Douane

a. La surveillance des échanges extérieurs

La fonction économique de la Douane est mise en exergue

de la manière suivante par Pierre Beltrame : La fonction

douanière traditionnelle est fondée sur le contrôle des

courants d'échanges économiques entre les pays et la perception

des droits aux frontières. Ceux - ci peuvent être des droits de

sortie, ou droits à l'exportation, qui ne sont guère

appliqués dans les pays les plus pauvres, et des droits d'entrée,

ou droits à l'importation, qui constituent l'essentiel des droits de

douane et dont le but est moins de procurer des recettes que de protéger

l'économie nationale contre la concurrence étrangère

(14(*)).

Toujours à ce sujet, Maurice Cozian souligne :

Les attributions des douanes ont d'ailleurs toujours été plus

économiques que fiscales, puisqu'elles s'étendent aux

opérations d'importation ou d'exportation, de même qu'aux

mouvements des capitaux ( 15(*)).

La douane, traditionnellement, assure la surveillance et le

contrôle du commerce extérieur, veille à la

sécurité des approvisionnements du pays en produits

stratégiques ou en denrées de première

nécessité, ou empêche l'exportation des biens

indispensables,... Dans certains pays, la Douane assure le

contrôle :

· Des contingents quantitatifs ou

géographiques ;

· De la destination finale des exportations des produits

stratégiques ou encore des produits de l'énergie atomique, pour

éviter la prolifération de cet armement,...

· De l'arrivée à la destination des

produits dont l'exportation bénéficie d'avantages particuliers

(l'UE, par exemple, demande aux pays membres de s'assurer que les exportations

de produits primés ont bien atteint leur destination).

b. La promotion des échanges extérieurs

Dans les économies modernes, la Douane ne peut jouer de

rôle fiscal sans que ses préoccupations ne débordent sur le

domaine de l'économie.

Dans de nombreux pays, la Douane a mis au point des

procédures particulières dits « régimes

économiques » parce qu'ils traduisent des

préoccupations différentes de la seule perception des taxes,

destinées à accélérer les échanges et

à en améliorer la fluidité. L'impôt douanier est une

nécessité fiscale mais la croissance des échanges

internationaux est un puissant facteur de développement. La solution de

cette contradiction entre le rôle fiscal de la Douane et la

nécessité d'abandonner les pratiques protectionnistes et

autarciques a été le grand débat de l'après guerre,

dans ce domaine . En France, par exemple, le virage a été pris

dans les années soixante, par la création des régimes

économiques et le désengagement de la Douane, abandonnant les

frontières pour ouvrir des bureaux à l'intérieur du

territoire. La douane ne doit pas être un obstacle à la

fluidité des échanges qu'elle a pour mission de contrôler

mais doit au contraire tout mettre en oeuvre pour favoriser ces

échanges.

I.2. ORGANISATION ET MOYENS DE LA

DOUANE

I.2.1. L'organisation des services

douaniers

Cette section sera brève car l'objectif poursuivi

n'est pas l'OFIDA mais de montrer qu'il peut exister d'autres systèmes.

En République Démocratique du Congo, comme en France ou en

Belgique, la Douane dispose :

· De services centraux à compétence

fonctionnelle au plan national (gestion du personnel et des matériels,

réglementation, contentieux, études tarifaires,...), sous forme

de Direction ou de Délégation Générale, en principe

dans la capitale ;

· De services extérieurs à

compétence géographique et fonctionnelle sur une portion du

territoire qui correspond en général aux découpages

administratifs usuels tels que régions, provinces ou

départements.

D'autres systèmes peuvent exister. En Allemagne, par

exemple, l'organisation des Douanes est fédérale : Chaque

Länd a sa propre administration douanière, les règles

étant fixées par l'organisme central, une cellule

fédérale réduite au minimum nécessaire. En France,

pour éviter la centralisation parisienne, les services douaniers sont

regroupés en inter régions dotées de pouvoirs

étendus, notamment en matière de gestion administrative. Allusion

a été précédemment faite au système italien

et espagnol, la douane proprement dite étant regroupée aux points

de passage les plus importants et les services de surveillance chargés

de garder les points frontières éloignés et difficiles

d'accès.

I.2.2. Pouvoirs de la Douane

La loi reconnaît aux agents de douane des pouvoirs

énormes dans l'exécution de leur mission comme l'affirment

à juste titre De Rocca et Rougie : Les prérogatives de

l'Etat commun, se traduisent de manière variée : droit de

contrôle inopiné, droit de redresser les déclarations,

droit d'imposer d'office dans certains cas, droit de saisie,...

L'inégalité est fragrante entre le contribuable et

l'Administration (16(*)).

Il est clair que de tels pouvoirs ne peuvent qu'être

à la base des conflits avec les assujettis : Compte tenu de

l'importance et de la variété des prérogatives reconnues

à l'Administration et de l'inégalité patente dans les

relations entre contribuables et Administration, les rapports ne peuvent

être, le plus souvent, que conflictuel (17(*)).

A côté de leur pouvoir, les agents des douanes

sont, en général, astreints à des obligations

particulières, plus contraignantes que celles qui pèsent sur les

agents de la Fonction Publique, tels le devoir de réserve, par

exemple.

En premier lieu, les agents des douanes ont accès dans

l'exercice de leurs fonctions à des documents commerciaux, à des

contrats ou comme c'est le cas, par exemple, pour les accises, à des

formules de fabrication. Sans ces possibilités, les contrôles

seraient illusoires. Mais, ils sont tenus au strict secret professionnel. La

violation de cette obligation constitue une faute lourde qui mettra en jeu la

responsabilité de l'administration qui se retournera alors contre son

agent indélicat.

D'une manière générale, les agents des

douanes sont assermentés afin que leurs constatations reprises sur

procès - verbal soient valables jusqu'à l'inscription de faux.

C'est aussi une garantie pour le redevable. Ils sont alors munis de documents

professionnels (carte, commission,...) attestant de leur identité, de

leur qualité et de leur droit à effectuer ce contrôle. Ils

sont tenus de présenter ces documents chaque fois qu'ils instrumentent

en dehors d'un bureau de douane.

Bien entendu, aussi, ils ne peuvent en aucune façon

recevoir pour le travail effectué, une rétribution quelconque en

dehors de leur salaire ou du paiement prévu par les textes en cas de

travail « extra-légal » c'est-à-dire des

tâches exécutées en dehors des heures normales ou en dehors

des bureaux.

De la même manière, aucun agent de douane ne

peut, lui - même ou par personne interposée se porter

acquéreur de marchandises saisies et mises en vente publique.

SECTION II REGIME DOUANIER

II.1. PRINCIPES DE

TAXATION

Cette section, nous commençons à aborder les

questions de technique douanière et nous examinerons donc, pour

débuter les différentes formes des droits de douane.

II.1.1. Formes des droits de

douane

a. Droit spécifique

Ils sont certainement la forme la plus ancienne et l'on

imagine facilement les scribes de la haute antiquité égyptienne

ou babyloniennes griffer leurs tablettes d'argile d'autant de bâtonnets

qu'ils comptaient des mesures de grain ou des ballots de coton,...

En effet, la taxation spécifique est de loin la plus

simple à mettre en oeuvre, les droits à percevoir étant

basés sur des quantités mesurables telles que le nombre, le poids

ou les dimensions. Ce fut le système employé pendant très

longtemps par les douanes, pratiquement jusqu'après la première

Guerre Mondiale. A cette époque, le défaut majeur de ce

système est apparu : en effet, la taxation spécifique n'a

pas résisté à l'instabilité monétaire qui a

caractérisé les années 30 en Europe ou aux Etats - Unis.

La procédure de réajustement des droits de douane, relevant dans

la quasi-totalité des pays de la procédure légale, ne

permettait pas à la taxation spécifique de suivre les

progrès de l'inflation. Seule la Confédération

Helvétique, garantie par l'incroyable stabilité du Franc suisse a

pu se permettre de conserver ce mode de taxation.

En RDC, jusqu'à il y a peu, les droits d'accises et les

taxes sur les produits pétroliers étaient encore exprimes sous

forme spécifique. La reforme tarifaire de 1990 les a supprimes la ou il

où il en subsistait encor.

b. Les droits ad valorem

Les droits « ad valorem »sont conception

beaucoup plus récente et protègent la fiscalité contre

l'érosion monétaire puisque l'ajustement est automatiquement

réalisé par système. Les droit sont alors exprimes en

pourcentage de la valeur taxable et le niveau de protection, tout comme celui

des recettes suit sans pertes d'efficacité. Tout au plus doit - on

observer le côté inflationniste du système.

Autre avantage non négligeable de la taxation ad

valorem, c'est qu'elle permet d'ajuster avec une très grande finesse la

protection liée au droit de douane. Toutefois, le système porte

en lui-même les inconvénients de sa grande précision, dans

deux domaines où ils n'apparaissent vraiment que lorsqu'on est

familiarisé avec ces questions, ce qui explique aussi une certaine

incompréhension de la part des profanes : la taxation ad valorem

nécessite une définition claire de la valeur en douane et exige

une nomenclature de classement tarifaire particulièrement

sophistiquée. On connait les difficultés que soulèvent ces

deux points particuliers de la technique douanière. Nous aurons

l'occasion d'y revenir.

II.1.2. Techniques

douanières

Dans certains cas, la taxation ad valorem perd cependant ses

avantages. C'est en effet ce qui se produit lorsque la valeur de la marchandise

n'a plus aucune signification. Ces cas sont plus fréquents qu'on ne

l'imagine. Nous en citerons plusieurs :

· Les prix de dumping, d'une part, où la valeur

des produits est artificiellement abaissée jusqu'à ne plus avoir

de sens commercial ;

· Les prix, qui sans être des prix de dumping, sont

cependant anormalement bas pour certains produits en provenance du Sud - Est

Asiatique, ce qui rend pratiquement nul l'effet de protection attendu du droit

de douane ;

· La valeur de certains produits de la technologie

moderne, en particulier le support en lui - même, c'est-à-dire la

bande magnétique, la disquette ou le disque a un coût très

faible, alors que le contenu peut atteindre des prix très

élevés.

Pour toutes ces raisons, d'autres exemples pourraient

d'ailleurs en être donnés, il faut inventer d'autres techniques de

taxation. Parmi les plus fréquemment utilisées, il faut citer

celle des droits ad valorem assortis d'un minimum de perception

spécifique. Cette technique permet en effet de maintenir un niveau de

protection lorsque la valeur a perdu toute signification. Cependant, le

maniement de cette technique est malaisé car il ne fait pas

disparaître l'inconvénient principal de la taxation

spécifique qui est de ne pas s'adapter à l'érosion

monétaire. Pour cette raison, la République Démocratique

du Congo n'a pas pu maintenir le système mis au point en 1987 pour

protéger l'industrie textile nationale contre les prix pratiqués

par la concurrence asiatique. Nous pensons qu'on peut le regretter.

Un autre système de remplacement peut être

utilisé valablement pour pallier l'inefficacité de la taxation ad

valorem : celui qui consiste à fixer des valeurs mercuriales

c'est-à-dire des valeurs planchers en dessous desquelles la valeur

déclarée ne peut être acceptée par la Douane. Ce

système comporte des difficultés réelles dues à

l'élaboration d'une valeur mercuriale correcte.

II.1.3. Méthodes de

fixation du montant de droit de douane

Ainsi qu'on a pu le deviner, la fixation du montant

idéal des droits de douane est un problème considérable.

Grossièrement posée, la difficulté tient à fixer un

droit de douane (pourcentage ad valorem ou droit spécifique) tel que les

industries nationales existantes ne soient pas exposées à une

concurrence destructrice sans être abritées frileusement d'une

saine émulation, tout en garantissant au Trésor Public les

ressources nécessaires en évitant les taux prohibitifs qui

favorisent la fraude... Cela revient un peu à résoudre la

quadrature du cercle.

Beaucoup de techniques existent, nous n'en connaissons pas

d'infaillibles. Cependant, une chose est absolument certaine : il faut

nécessairement disposer au départ d'un instrument d'observation

statistique de tout premier ordre pour pouvoir mesurer toutes les

données du problème. C'est précisément cette lacune

qui a rendu si ardu le problème de la Douane zaïroise en 1989 et en

1990.

La première donnée à définir

concerne la politique économique et industrielle que l'Etat entend

mener. Faut - il protéger les industries locales ? Si, oui,

lesquelles, jusqu'où et jusqu'à quand ? Il faut donc

associer les responsabilités de cette politique à toute tentative