Annexe 6 : danger hauteur

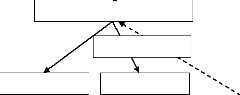

Annexe 7 : Esquisse de MAD, Version 1. Prise de

décision d'un Rider Expert face à une nouvelle situation

70

« Muret en descente »

|

Slider un nouveau

|

Evaluer le risque

Identifier les intentions

|

|

|

|

|

Observer le milieu

|

|

|

Caractériser le spot

|

|

|

|

|

Anticiper

|

|

Prévoir les conséquences d'un slide

|

|

|

|

|

Evaluer plusieurs slides en relation

|

|

avec les contraintes du milieu

|

|

71

Répondre au but ultime : slider le muret

Prévoir le slide

Interpréter les conséquences

Prévoir un slide

de niveau moyen

Simulation de la tâche

Avancer

Reculer

Inclinaison du corps à 15° Anticiper

Avancer jusqu'au muret

Apprécier des

caractéristiques du muret

Agir sur son propre corps

Réguler sa vitesse

Sauter

Prévoir l'impact

Positionner en l'air

Mauvais calage

Si

Calage

Echec

Réussite

Anticiper la chute

Chute

Non chute

Retour sur évaluation

de la tâche

réalisée au

vu du but à atteindre

De manière subjective Par le collectif

Non validé

Validé

Arrêt

Recommencer

Evaluation d'un

nouveau Slide

72

Annexe 8 : l'automatisation

Piéron distingue « des automatismes primaires,

innés, et des automatismes secondaires, acquis ». Lautrey,

définit l'automatisation comme ceci : « En psychologie

cognitive, le traitement automatique de l'information est

généralement caractérisé par l'absence de

coût attentionnel, l'absence de contrôle, l'absence de conscience,

le parallélisme des opérations et la rapidité

d'exécution.». Dans les années 1880, John Hughlings

Jackson, médecin anglais, insistait sur « la dissociation

automatico-volontaire dans le comportement » et avançait

l'hypothèse de l'existence de mécanismes cérébraux

dans les processus automatiques. Selon Leplat, il est difficile de

définir l'automatisation car « le caractère automatique

est lié à des mécanismes internes qui ne sont pas

directement observables, mais doivent être inférés

».

Perruchet (1988) attribue une place particulière

à l'inconscience dans le processus d'automatisation: le mouvement est

« opérationnalisé par l'incapacité des sujets

à verbaliser, ou plus généralement à

témoigner intentionnellement par une réponse symbolique de la

nature d'un processus ou d'un événement ». Ainsi,

Wallon (1942) avait déjà noté qu' « il arrive que

la conscience n'ait plus part à des processus dont les termes avaient

une valeur représentative mais l'ont perdue ». On peut

expliquer le phénomène des mouvements devenus automatiques de

cette manière, et leurs liens avec la notion de compétence.

|