|

|

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

N

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

*********

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

*********

École Doctorale

|

|

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*********

UNIVERSITY OF DSCHANG

*********

Post Graduate School

|

|

RÉPUBLIQUE DU

CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

*********

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

*********

École Doctorale

|

|

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

*********

UNIVERSITY OF DSCHANG

*********

Post Graduate School

|

DSCHANG SCHOOL 0F SCIENCES AND TECHNOLOGY

UNITÉ DE RECHERCHE DE MICROBIOLOGIE ET DES SUBSTANCES

ANTIMICROBIENNES

(URMSA)

PREVALENCE DE L'OBESITE ABDOMINALE ET ANTIBIORESISTANCE

CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DES INFECTIONS ENTERIQUES VENUS EN CONSULTATION A

L'HOPITAL AD-LUCEM DE MBOUDA

SUJET :

Mémoire soutenu publiquement en vue de l'obtention du

Diplôme de Master en Biochimie

Option : Biochimie Clinique

Par :

GUISSERBE YAWALLE

Matricule : CM-UDS-16SCI1057

Licence en Sciences Pharmaceutiques

Sous la direction de :

KUETE Victor

Professeur

Année académique 2018-2019

FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU TRAVAIL

|

Je soussigné GUISSERBE YAWALLE atteste

que la présente thèse est le fruit de mes travaux de recherche

effectués dans le Laboratoire de Biochimie, d'Hématologie et de

Bactériologie de l'hôpital AD-LUCEM de Mbouda en collaboration

avec l'Unité de Recherche de Microbiologie et des Substances

Antimicrobiennes (URMSA), du Département de Biochimie de

l'Université de Dschang, sous la direction du Professeur KUETE

Victor.

Cette thèse est authentique et n'a pas

été antérieurement présentée pour

l'acquisition de quelque grade universitaire que ce soit.

L'auteur :

Le..................................

GUISSERBE YAWALLE

Le directeur :

Le..................................

Professeur KUETE Victor

(Professeur)

Je dédie ce travail à

Mon feu père YAWALLE MEUGUIRI

et

Ma mère MAGOU Rosalie

Avant tout, je remercie le Dieu Tout Puissant pour m'avoir

donné la force, la foi et de m'avoir permis d'arriver à ce

stade.

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde

reconnaissance et gratitude au Pr KUETE Victor, pour m'avoir accepté

dans son équipe de recherche et d'avoir dirigé ce mémoire

de master. Qu'il me soit permis de vous remercier pour votre encadrement

scientifique, vos conseils précieux et pour m'avoir indiqué les

bienfaits du travail en équipe. Toute ma reconnaissance pour l'excellent

encadreur que vous avez été pour moi.

J'exprime ma profonde et respectueuse gratitude au Pr KUIATE

J-R. pour ses conseils et ses encouragements.

Je tiens à dire particulièrement merci au Dr

MBAVENG TSAFACK Armelle pour tout son soutien multiforme.

J'adresse mes remerciements aux enseignants du

Département de Biochimie : Pr GATSING D., Pr TELEFO P. B., Pr ZAMBOU N.

F., Pr WOMENI H. M., Pr TUME C. B., Pr DZOYEM J. P., Pr SIMO G., Pr KOUITCHEU

M. L. B., Pr TAMOKOU J. D. D., Dr KENGNE N.A.P., Dr KUATE D., Dr AGBOR E. E.,

Dr NJATENG G. S. S., Dr BIAPA N. P. C., Dr KLANG M. J., Dr INNOCENT M. A., Dr

NGOH N. G. B., Dr KAKTCHAM P. M., Dr GOKA C. M.S.et M. GUETIYA W. R. Pour leur

disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail, je

tiens à remercier

J'adresse ma reconnaissance à M. MARBOU J.T.Wpour ses

conseils, encouragements et son aide qui a rendu possible la collecte de mes

échantillons, soyez rassurés de ma profonde gratitude.

Les ainés de l'équipe de recherche à

laquelle j'appartiens, à savoir Dr FANKAM A. G., Dr TANKEO S. B., Dr

VOUKENG I. K., Dr SEUKEP A., Dr DJEUSSI D., M. DZOTAM J., Mme NGALANI O. ;

plus particulièrement M. WAMBA N. E. B., M. NAYIM P., Mme MANEKENG T.

H., Mme NGUENANG S. G., pour vos conseils et encouragement,

Merci à tous mes camarades de promotion ASSAFACK B,

NGUEFACK N J, BISSO TATAH P, N. B., DJENGUEMTAR J., FEUDJIO A. F., FEUDJIO H.

B. L., KUATE T. C. R., MACHE R. A., NFOR G. N., SAMBA M. A. R. pour tous les

moments d'échanges et de convivialité pendant la

réalisation de ce travail.

J'adresse toute ma reconnaissance à mon grand

frère TAIKI Y et ma belle-soeur TELBE B E. Je vous remercie pour votre

aide très précieuse, pour votre gentillesse. Trouvez ici

l'expression de ma profonde gratitude.

Mes frères et soeurs, PAYANG Y, HOUSSOUBE Y, ZEMAYE Y,

TAMINBE.R. et GEBBAY, je vous remercie pour votre soutien, vos prières

en ma faveur et vos encouragements durant les moments difficiles de ce

travail.

Je remercie sincèrement tous mes amis : MBAILASSEM

B., ABDOU D., BADAWE G., NODJIHITEBAYE T., SERYABE L., ETOUKE B T, HOUCHIAKNE

G., MANDO S. R., MASSAO B., TEOBA N., TARINAN A., ALLAGUERNE C. et. Je n'aurai

jamais pu réaliser ce travail sans votre soutien. Merci pour tout.

Je remercie du fond du coeur NDAMNSA F, aucun mot ne peut

exprimer ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi dans le cadre

de la réalisation de ce travail.

Je ne saurais clore mes remerciements sans penser à

tous ceux qui m'ont soutenu et dont les noms ne sont pas mentionnés

ici.

AMC : Amoxicilline +acide

clavulanique

AMP: Adenosine Monophosphate

AMX: Amoxicilline

ATB: Antibiotique

CAZ: Ceftazidime

CDC: Center of Disease

Control

CHL: Chloramphénicol

CIP: Ciprofloxocine

COT : Cotrimoxazole

CPD: Cefpodoxime

CRP: Protéine C-Réactive

CSCQ: Centre Suisse de Contrôle

Qualité

CTR: Ceftriaxone

DOX: Doxycycline

GEN: Gentamycine

HDL-C: High Density Lipoprotein

Cholesterol

HTA: Hypertension Artérielle

IgA: Immunoglobuline A

IgG: Immunoglobuline G

IMC : Indice de Masse Corporelle

INSPQ : Institut National de

Santé Publique du Québec

LDL-C: Low Density Lipoprotein

Cholesterol

MDR:

Multi-Drug-Resistance

NIT: Nitrofurantoin

SRAA : Système

Rénine-Angiotensine-Aldostérone

NOR: Norfloxacine

OIE: Office International des Epizooties

OMS : Organisation Mondiale de la

Santé

SAS: Syndrome d'Apnée de Sommeil

SDR:

Specific-Drug-Resistance

TG: Triglyceride

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour

l'Enfance

WHO: World Healht

Organization

TABLE DES MATIERES

FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU

TRAVAIL

i

DEDICACES

ii

REMERCIEMENTS

iii

LISTE DES ABRIEVIATIONS

v

LISTE DES TABLEAUX

v

LISTE DES ANNEXES

vi

RESUME

vii

ABSTRACT

viii

INTRODUCTION

1

CHAPITRE I : REVUE DE

LITTERATURE

3

I.1.GENERALITE SUR L'OBESITE ABDOMINALE

4

I.1.2.Données épidémiologiques

sur l'obésité abdominale

4

I.1.3.Différents Types

d'obésités

5

I.1.4. Facteurs favorisant le développement

de l'obésité

6

I.1.5.Evaluation de l'obésité

9

I.1.6. Traitement de l'obésité

10

I.1.7.Les conséquences de

l'obésité

12

I.2. TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET

INFECTIEUSES BACTERIENNES

16

I.2.1. Données

épidémiologiques

16

I.2.3. Fonctions du tractus gastro-intestinal

16

I.2.4. Maladies entériques d'origine

bactérienne

17

CHAPITRE II : MATERIEL ET

METHODES

26

II.1.MATERIEL

27

II.1.1.Site d'étude

27

II.1.2.Type, période et population

d'étude

27

II.1.3.Taille d'échantillon

27

II.1.4. Echantillonnage

27

II.1.5 Matériel biologique

28

II.1.6. Réactifs

28

II.1.7.Appareils

28

II.1.8.Milieux de culture et antibiotiques

29

I.2.METHODES

29

II.2.1.Prélèvement des selles et du

sang des patients

29

II.2.4. Antibiogramme

35

II.3 ANALYSES STATISTIQUES

37

CHIPITRE III : RESULTATS ET

DISCUSSION

38

III.1.RESULTATS

39

III.1.1.Caractéristique

sociodémographiques de la population

39

III.1.2.Variation des paramètres

sociodémographiques en fonctions du statut obésité

abdominale

40

III.1.3. Variation des paramètres biologiques

en fonction du sexe et du statut obésité abdominale

41

III.1.4. Variation des paramètres biologiques

en fonction de la tranche d'âge et du statut obésité

abdominale.

43

III.1.5. Distribution des isolats bactéries

dans la population d'étude

44

III.1.6. Distribution des isolats bactériens

en fonction du statut obésité abdominale

45

III.1.7. Distribution de la résistance des

isolats bactériens en fonction du statut obésité

abdominale

46

III.1.8. Distribution de la multi-résistance

des isolats bactériens en fonction du statut obésité

51

III.2. DISCUSSION

52

CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET

PERSPECTIVES

55

REFERENCES

57

ANNEXES

69

Figure 1 : Structure et

aspect microscopique des Enterobacteriaceae

2

Figure 2: Les

différents mécanismes de résistance aux antibiotiques

utilisés par une bactérie Gram-négative

25

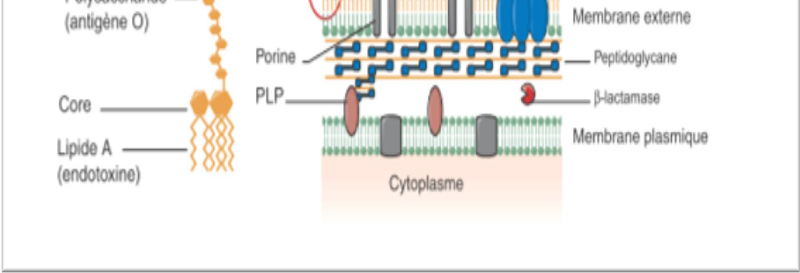

Figure 3 :

Répartition de la population d'étude en fonction de la tranche

d'âge.

39

Figure 4 : Distribution

des isolats bactériens dans la population d'étude

45

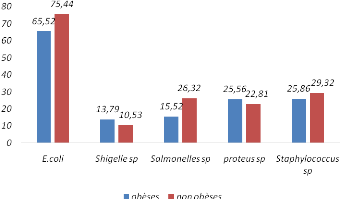

Figure 5 : Distribution

des isolats bactériens en fonction du statut obésité

46

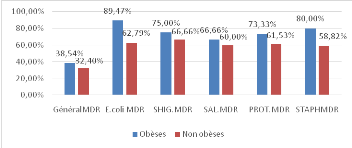

Figure 6 : distribution

de la multi-résistance en fonction du statut obésité

abdominale

51

Tableau I :

Critères d'identification biochimiques des

bactéries isolées

2

Tableau II :

Critères d'identification biochimiques des

Staphylococcus sp isolées

35

Tableau V :

Répartition des paramètres sociodémographiques en fonction

du statut obésité abdominale

41

Tableau VI : Variation

des paramètres biologiques en fonction du sexe et du statut

obésité abdominale

42

Tableau VII : Variation

des paramètres biologiques en fonction de la tranche d'âge et du

statut obésité abdominale

44

Tableau VIII :

Résistance de E. coli (n=81) en fonction du statut

obésité abdominale.

47

Tableau IX :

Résistance de Shigella sp (n=14) en fonction du statut

obésité

48

Tableau

X : Résistance de Salmonella

sp (n=24) en fonction du statut obésité

49

Tableau XI :

Résistance de Proteus sp (n=28) en fonction du statut

obésité abdominale

50

Tableau XII :

Résistance de Staphylococcus sp (n=32) en fonction du statut

obésité abdominale

51

Annexe 1: Résultats

complets des patients obèses

b

Annexe

2:résultats complets des patients non obeses

e

Annexe 3 :Nombre

d'isolats sensibles, intermédiaires et résistants aux

antibiotiques testés chez les patients obèses

i

Annexe 4: Nombre d'isolats

sensibles, intermédiaires et résistants aux antibiotiques

testés chez les patients non obèses

j

Annexe 5 : notice

d'information

k

Annexe 6: consentement du

participant

m

Annexe 7 : fiche

d'enquête clinique

n

Annexe 8: Clairance

éthique

p

Les maladies entériques sévissent dans les pays

de l'Afrique sub-saharienne sur des modes endémiques et/ou

épidémiques, avec des taux de mortalité encore trop

élevés malgré les efforts déployés par l'OMS

et l'UNICEF grâce au programme de lutte contre les maladies

diarrhéiques. L'obésité abdominale ou viscérale

elle, est une maladie multifactorielle et souvent considérée

comme la résultante d'un déséquilibre entre l'apport

alimentaire et la dépense énergétique. Existe-t-il un lien

entre les bactéries entériques résistantes et

l'excès des graisses viscérales des patients obèses ?

L'objectif dans ce travail était d'étudier la prévalence

de l'obésité abdominale ainsi que la sensibilité des

bactéries responsables des infections entériques chez les

patients venus en consultation à l'Hôpital AD-LUCEM de Mbouda

à fin de fournir des données permettant d'améliorer leur

prise en charge. Pour atteindre cet objectif, le profil de

susceptibilité des bactéries isolées chez les patients

souffrant d'infections entériques et présentant un

caractère obese a été établi.

Une étude transversale a été

effectuée de Février à Juin 2018 sur 115 patients

souffrant d'infections entériques dont 58 patients étaient obeses

; le dosage du glucose (par réaction enzymatique), la mesure du

périmètre abdominale, de même que celui de la

protéine C-réactive (par réaction immunologique) ont

été réalisé. Les bactéries ont

été isolées des selles et identifiées au moyen des

galeries Api 20E, par la suite, un antibiogramme a été

effectué par diffusion sur milieu solide.

Par ces techniques nous avons montré que la

prévalence de l'obésité abdominale était de 50,43%

dans la population générale, soit 19,13% chez les hommes et

31,30% chez les femmes.

Les résultats obtenus après culture des selles

ont révélé que la souche dominante la plus

représentative des agents pathogènes du tube digestif des

patients était Escherichia coli avec 65,52% chez les obeses et

75,44% chez les non obeses.

D'après les résultats de l'antibiogramme, 38,54%

des patients obèses et 32,40% des patients non obèses avaient

développé une multi-résistance aux antibiotiques usuels

(résistance à au moins trois familles d'antibiotiques

différentes).

Au vue de ses résultats, nous pouvons dont

déduire que l'obésité abdominale augmente la

multi-résistance bactérienne. Ce qui confirme l'importance de sa

prise en charge particulière.

Mots clés : Obésité

abdominale, anti-bio-résistance, bactéries entériques,

prévalence et Mbouda

Enteric diseases are prevalent in sub-Saharan African

countries in endemic and / or epidemic modes, with mortality rates still too

high despite the efforts of WHO and UNICEF through the control program

diarrheal diseases. Abdominal or visceral obesity is a multifactorial disease

and often considered as the result of an imbalance between food intake and

energy expenditure. Is there a link between resistant enteric bacteria and

excess visceral fat in obese patients? The objective in this work was to study

the prevalence of abdominal obesity as well as the sensitivity of bacteria

responsible for enteric infections in patients who came for consultation at

AD-LUCEM Hospital Mbouda in order to provide data allowing improve their care.

To achieve this objective, the susceptibility profile of bacteria isolated from

patients with enteric and obese infections has been established.

A cross-sectional study was carried out from February to June

2018 on 115 patients suffering from enteric infections of which 58 patients

were obese; the determination of glucose (by enzymatic reaction), the

measurement of the abdominal perimeter, as well as that of the C-reactive

protein (by immunological reaction) were carried out. The bacteria were

isolated from the stool and identified by means of Api 20E galleries, after

which an antibiogram was performed by diffusion on solid medium.

Using these techniques we have shown that the prevalence of

abdominal obesity was 50.43% in the general population, 19.13% for men and

31.30% for women.

The results obtained after stool culture revealed that the

dominant strain most representative of the pathogens of the digestive tract of

the patients was Escherichia coli with 65.52% in the obese and 75.44% in the

non obese.

According to the results of the antibiogram, 38.54% of obese

patients and 32.40% of non-obese patients had developed a multi-resistance to

usual antibiotics (resistance to at least three families of different

antibiotics).

In view of its results, we can deduce that abdominal obesity

increases bacterial multi-resistance. This confirms the importance of its

special care.

Key words: Abdominal obesity,

anti-bio-resistance, enteric bacteria, prevalence and Mbouda

Les maladies entériques d'étiologie infectieuses

représentent selon l'institut national de santé publique du

Québec (INSPQ, 2017), un fardeau significatif parmi l'ensemble des

maladies infectieuses. Dans les pays de l'Afrique sub-saharienne, les maladies

entériques sévissent sur des modes endémiques et/ou

épidémiques, avec des taux de mortalité encore trop

élevés malgré les efforts déployés par

l'organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies

pour l'enfance (UNICEF) grâce aux programmes de lutte contre les maladies

diarrhéiques (INSPQ, 2017). Parmi ces maladies entériques, les

infections à Salmonella, Shigella, E.coli,

Vibrio cholerae et Rotavirus restent encore un

problème majeur de santé publique (INSPQ, 2017) ; les

infections entériques avec ou sans diarrhées ont des effets

profonds sur l'absorption intestinale, la nutrition tout comme la

mortalité globale (Petri et al. 2008). L'espoir de

contrôle de ces maladies entériques repose sur l'usage des

antibiotiques, qui inhibent ou détruisent la croissance

bactérienne, sans affecter l'hôte (cellules eucaryotes) (Office

International des Epizooties, OIE, 2015). Mais ces dernières

années, certaines bactéries ont démontré une

résistance partielle ou totale vis-à-vis de nombreuses classes

d'antibiotiques constituant un problème de santé publique (OIE,

2015). Ensemble avec l'organisme, ces bactéries forment un

système qui fonctionne en symbiose, et par ailleurs, elles interviennent

sur le transit intestinal, le métabolisme du cholestérol, et la

dégradation des nutriments (lipides, glucides, protides) (Kristell,

2010). Cependant, les cas de rupture de l'équilibre homme-microbiote,

ont permis l'avenue d'un pan nouveau de la médecine couvrant les

maladies inflammatoires parmi lesquelles l'obésité et certains

aspects de l'athérosclérose (Mounier, 2009). En cas de

dysfonctionnement métabolique, la flore intestinale peut assurer un

excès de production de nutriment énergétiques concourant

au développement d'une obésité, ou transloquer à

travers la barrière intestinale et causer une inflammation des

adipocytes causant une résistance à l'insuline

génératrice de diabète (Mounier, 2009).

L'obésité abdominale, est une accumulation

anormale ou excessive de graisse dans les tissus adipeux, pouvant engendrer de

graves problèmes de santé (OMS, 2006). C'est une maladie

multifactorielle et souvent considérée comme la résultante

d'un déséquilibre entre l'apport alimentaire et la dépense

énergétique (Zoltan etal., 2009). Selon le type

d'alimentation, l'intestin pourrait contribuer d'une part à la

modification de l'extraction calorique à partir des aliments, et d'autre

part, au changement de la dépense énergétique (Zoltan

etal., 2009).Plus de 1,9 milliards d'adultes de 18 ans et plus dans le

monde sont en surpoids et 600 millions sont obèses (OMS, 2014). La

prévalence de l'obésité augmente

régulièrement dans les pays industrialisés (WHO, 2001).

Parmi les patients obèses, il existe un sous-groupe

caractérisé par une accumulation sélective de graisse

intra-abdominale. Cette obésité abdominale (OA) est

identifiée comme un facteur de risque de développer des anomalies

métaboliques faisant le lit du diabète de type 2 et des maladies

cardiovasculaires (Nicklas et al., 2004). En France, La

prévalence de l'OA (tour de taille =94 cm pour les hommes et =80 cm pour

les femmes) était de 41,6% et 48,5% respectivement chez les hommes et

les femmes (Mattaetal., 2016). Au Maroc, une

étude comparative de la prévalence du surpoids, de

l'obésité et de l'obésité abdominale a

rapporté en 2014 que la prévalence globale du surpoids et de

l'obésité était respectivement 38,78% et 30,61 % et

prévalence de l'obésité abdominale était encore

plus élevée 88,76% (Sellam et al 2014). Au Cameroun,

plus de 2 millions de camerounais sont affectés par

l'obésité, d'après une récente publication, 9,6% de

la population camerounaise est obèse (OMS, 2016).

L'obésité abdominale et la présence des

bactéries résistantes aux antimicrobiens standards chez les

patients hypothèquent leur pronostic vital. Quel serait le profil de

résistance des bactéries entériques chez les patients

obèses ? De nombreux auteurs se sont déjà

intéressés aux infections entériques sous divers aspects

en occurrence épidémiologique, clinique voire

thérapeutique. A notre connaissance et jusqu'à ce jour, peu de

travaux associent l'obésité abdominale, les infections et la

multi-résistance. Ainsi, nous nous sommes proposé dans ce

travail, d'étudier l'antibiorésistance des patients obeses

soufrant d'infections entériques venus en consultation à

l'Hôpital AD-LUCEM de Mbouda à fin de fournir des données

permettant d'améliorer leur prise en charge. Plus spécifiquement,

il s'agissait pour nous de :

ü déterminer la fréquence de

l'obésité abdominale à travers la mesure du tour

taille ;

ü isoler et identifier les bactéries ;

ü déterminer le profil de résistance des

bactéries chez les patients obèses et non obèses.

CHAPITRE I : REVUE DE

LITTERATURE

|

I.1.GENERALITE SUR L'OBESITE

ABDOMINALE

L'obésité abdominale est définie comme

une accumulation anormale ou excessive de graisse dans les tissus

viscéraux, pouvant engendrer des problèmes de santé (OMS,

2003). Cette accumulation des graisses dans les tissus

viscéraux résulte non seulement d'un simple

déséquilibre énergétique entre les gains d'origine

alimentaire et les pertes résultant de l'activité physique ;

mais aussi d'autres facteurs (génétiques et environnementaux)

(Zoltan et al., 2009), elle est un problème majeur de

santé publique mondiale responsable de l'augmentation de la

prévalence de nombreuses pathologies métaboliques et

cardiovasculaires (Ng etal., 2013). Les hyperlipidémies

accompagnent l'obésité abdominale et résultent des

concentrations plasmatiques élevées de cholestérol LDL

(low-density lipoprotein) et de triglycérides (Moor et

al., 2017). Mais elles incluent aussi les valeurs anormales de

cholestérol-HDL (high-density lipoprotein) et

d'apo-lipoprotéines B et A1 (Noubiap et al., 2015).

I.1.2.Données

épidémiologiques sur l'obésité abdominale

La proportion de personnes obèses varie selon les pays

et dépend des changements environnementaux et comportementaux

apportés par le développement économique, la modernisation

et l'urbanisation. Ainsi, la variation de la prévalence de

l'épidémie de l'obésité abdominale parmi les

différentes races et les communautés peut être

attribuée à l'hérédité, à

l'âge, au sexe, au régime alimentaire, au style de vie et au

comportement (Afridi et Khan, 2004). L'obésité abdominale est

associée a une augmentation de prévalence des facteurs de risque

cardiovasculaire d'après l'étude ObEpi, 42,5 % des patients

obèses ont au moins un facteur de risque cardiovasculaire (comme une

hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un

diabète...) lorsque seulement 18,6 % des sujets de poids normal ont un

de ces facteurs de risque. Le profil le plus à risque cardiovasculaire

étant associé à la répartition abdominale de

l'obésité, aussi dénommée obésité

androïde ou centrale et le marqueur du risque cardiovasculaire (Dievard,

2005).

La prévalence de l'obésité se majore dans

tous les pays du monde et en France elle augmente de 5 % par an. C'est

l'obésité abdominale qui est surtout associée à une

augmentation du risque cardiovasculaire et non la seule augmentation absolue de

la masse grasse. L'excès de graisse viscérale est associée

à un profil glucido-lipidique athérogène avec une

hyper-insulinémie, une augmentation des LDL petites et denses, une

diminution du HDL, contribuant à multiplier le risque coronarien par 20

(Dievard, 2005).Chez les hommes et les femmes le tour de taille moyen a

augmenté respectivement de 3,8 cm et 6,7 en 15 ans, passant de 91,3 cm

et 79,8 cm en 1997 à 95,1 cm et 86,5 cm en 2012 (ObEpi, 2012).En

Afrique, le nombre d'obèses a pratiquement doublé, passant de 5,4

millions en 1990 à 10,6 millions en 2014. Près de la

moitié d'Asiatiques vivaient en surpoids ou obèses en 2014 (OMS,

2016).Au Cameroun, plus de 2 millions de camerounais sont affectés par

l'obésité, d'après une récente publication, 9,6% de

la population camerounaise est obèse (OMS, 2016), mais la

prévalence de l'obésité abdominale est mal connue.

Cependant, Etoundi et al. rapportent une prévalence de

l'obésité générale de 33,3 % chez les femmes du

village Foto dans la région de l'Ouest (Mandengue et al.,

2015)

I.1.3.Différents Types

d'obésités

Il existe plusieurs types d'obésité, car sous ce

terme se cachent différentes formes des maladies qui ne

présentent pas les mêmes risques (Encyclopédie Larousse,

2010).

I.1.3.1.Obésités androïdes ou

abdominales

Pour ce type, la masse grasse s'installe dans la partie haute

du corps. Cette forme serait plus dangereuse pour la santé,

entraînant plus facilement des problèmes d'hypertension, de

diabète ou des troubles cardiovasculaire (Croteau, 2007). Elle concerne

beaucoup plus les hommes que les femmes et elle est difficile à

diagnostiquer, car elle peut exister même lorsque l'IMC est normal ou peu

élevé (Encyclopédie Larousse,

2006).L'obésité abdominale (appréciée par une

augmentation de tour de taille) est un meilleur prédicateur du risque de

maladies cardio-métaboliques que l'obésité en

elle-même (évaluée par l'indice de masse corporelle). Ces

obésités sont cliniquement définies par un rapport

Taille/Hanche, inférieur à 0,85 chez la femme et supérieur

à 1 chez l'homme (Haffner, 2006).

I.1.3.2.Obésités gynoïdes ou

fémorales

Pour ce type, la masse grasse s'observe plutôt dans le

bas du corps (fesses et cuisses), elles sont caractéristiques

d'obésités féminines (Encyclopédie Larousse, 2006).

Celles-ci auraient moins de retentissements sur la santé,

entraînant principalement des problèmes articulaires ou des

insuffisances veineuses. Elles sont néanmoins plus difficiles à

vaincre que l'obésité androïde par le fait qu'elles ne se

compliquent qu'exceptionnellement en cas de diabète et très

rarement de maladies cardiovasculaires. Celles-ci se répercutent plus

à volontiers, de par la masse graisseuse totale et l'excès

pondéral, générant des complications

ostéo-articulaires et respiratoires ainsi que certaines formes

d'insuffisance cardiaque. La mesure de tour de taille, serait un meilleur

révélateur des risques liés à

l'obésité (Vulgaris médical, 2009)

I.1.3.3. Obésités mixtes

C'est une forme d'obésités combinant les deux

formes précédentes (obésité androïde et

gynoïde) (Encyclopédie Larousse, 2010).

I.1.4. Facteurs favorisant le

développement de l'obésité

L'obésité est une maladie complexe et

multifactorielle, il s'agit d'un déséquilibre sur une

période prolongée de la balance énergétique

(Ashwell etal., 1982). Il existe une très grande

inégalité interindividuelle liée à

différents facteurs. Cependant, des interactions complexes entre des

facteurs biologiques, comportementaux, sociaux et environnementaux sont

impliquées dans la régulation de la balance

énergétique (Tsigos etal., 2008);les mauvaises habitudes

alimentaires et la sédentarité semblent avoir joué le

rôle le plus déterminant dans la récente

épidémie mondiale d'obésité (Hofbauer, 2002).

I.1.4.1. Facteurs alimentaires

Selon l'OMS, des données issues de sources diverses

suggèrent que les aliments ayant une densité

énergétique élevée (riches en lipides ou en sucre

et pauvres en fibres), les boissons sucrées et une grande taille des

portions augmentent le risque d'apports énergétiques excessifs

(OMS, 2007).

I.1.4.2. Activités physiques

L'activité physique joue un rôle important dans

la régulation physiologique du poids; en particulier, elle agit sur la

dépense énergétique totale, le bilan lipidique et les

apports alimentaires. (OMS, 2003).

Les données transversales révèlent

souvent un rapport inverse entre IMC et activité physique (Rising

etal., 1994), indiquant que les sujets obèses ou

présentant un surpoids sont moins actifs que leurs homologues minces.

Toutefois, ces corrélations ne mettent pas en évidence une

relation de cause à effet et il est difficile de savoir avec certitude

si les sujets obèses sont moins actifs du fait de leur

obésité, ou si c'est leur faible degré d'activité

qui a provoqué l'obésité. En outre, la tendance

séculaire à l'augmentation de la prévalence de

l'obésité que l'on observe semble s'accompagner en

parallèle d'une diminution de l'activité physique et d'une

augmentation des comportements sédentaires (Prentice et Jebb,1995).

I.1.4.3.Les facteurs génétiques

La génétique joue un rôle important dans

le contrôle du poids corporel; ce facteur a été

prouvé expérimentalement par la mise en évidence du

gène ob codant pour la leptine, qui est une hormone peptidique de 16 kDa

ayant 167 acides aminés (Gaucher et al., 2003) régulant

le poids corporel en diminuant l'appétit et en augmentant les

dépenses énergétiques, l'insuffisance de la leptine

conduit à l'hyperphagie et à l'obésité (Zhang,

1994).

I.1.4.4.Facteurs environnementaux

Les facteurs environnementaux jouent un rôle très

important dans le développement de l'obésité. Les

modifications des habitudes de vie liées aux changements de

l'environnement contribuent à altérer l'équilibre

énergétique au profit de l'augmentation des réserves

énergétiques et du poids (Bourron et Moreau, 2014).

I.1.4.5.Sédentarisme

Le mode de vie sédentaire est un facteur important de

la survenue de l'obésité et de ce fait, la forte réduction

de l'activité physique due au développement des transports

(voiture, transports en commun, ascenseurs...) et les nouvelles technologies

(télécommandes, télévision, ordinateurs...) ne

permettent pas d'équilibrer le bilan énergétique (Hill et

Melanson, 1999 ; Hill etal., 2000)

I.1.4.6.Climatisation artificielle et chauffage

Depuis les années 1980, les nouvelles technologies ont

permis la mise en place de climatisation et de chauffage facilitant la

stabilisation de la température, corporelle. Le corps ne lutte pas

contre les variations de températures ce qui n'occasionne pas de

dépenses énergétiques importantes au niveau du tissu

adipeux brun, affaiblit le système de thermorégulation et modifie

le taux métabolique de base (Johnson etal., 2011).

I.1.4.7.Facteurs socioculturels

Les facteurs socioculturels et de niveau de vie jouent un

rôle déterminant dans la répartition des populations

à risque. La prévalence du surpoids et de l'obésité

est plus importante chez les catégories socioéconomiques les

moins favorisées aux conseils nutritionnels que les autres. De plus,

pour des raisons culturelles et économiques, elles n'ont que

difficilement accès à une alimentation équilibrée,

riche en fruits et légumes, en viandes et en poissons.

L'obésité est deux fois plus répandue au sein de ces

catégories (13,8% chez les ouvriers, 13,2% chez les employés) que

dans les catégories plus aisées (7,1% pour les cadres

supérieurs) (Faure, 2000).

I.1.4.8.Facteurs médicamenteux

L'utilisation des médicaments comme les

antidépresseurs tricycliques, lithium; bêtabloquants, sulfamides

hypoglycémiants, insuline, corticostéroïdes, cyproheptadine,

acide valproïque, neuroleptiques et certains contraceptifs

stéroïdiens, peut favoriser une prise de poids. Les adultes suivant

un traitement prolongé par les corticostéroïdes pour une

polyarthrite rhumatoïde risquent une prise de poids, puisque les effets

secondaires de ce médicament imposent une activité physique

limitée (OMS, 2003).

I.1.4.9.Facteurs psychologiques

Toutes sortes d'événements dans la vie et la

manière d'y faire face sont des facteurs déterminants. Cela peut

précipiter une personne vers une aggravation de son problème

sous-jacent comme un trouble du comportement alimentaire ou déclencher

une dépression et la perte du contrôle de soi avec une baisse de

l'estime qu'on se porte (OMS, 2003)

I.1.4.10.facteurs microbiologiques

Une nouvelle étude a montré que la composition

de la flore intestinale, ainsi que la façon dont elle est

contrôlée parle système immunitaire, peuvent jouer un

rôle majeur dans la capacité de prendre du poids (Pigenet, 2012).

La symbiose homme-microbes aboutissant à une homéostasie et une

tolérance dans l'analyse génétique, moléculaire et

cellulaire est un des grands défis de la microbiologie. De ce domaine,

en particulier dans les ruptures de cet équilibre homme-microbiote,

réside un coté nouveau de la médecine couvrant les

maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, le

diabète et certains aspects de l'athérosclérose, ainsi que

certains cancers comme le cancer du côlon (Mounier etal., 2009).

La flore intestinale, dans de condition de dysfonctionnement

métaboliques peut assurer un excès de production de nutriments

énergétiques participant au développement d'une

obésité, ou transloquer à travers la barrière

intestinale et causer une inflammation des adipocytes causant une

résistance à l'insuline génératrice de

diabète (Mounier etal., 2009).

Les acides gras insaturés sont activateurs des

macrophages qui en retour peuvent stimuler la lipolyse, mais les repas riches

en graisses et hydrates de carbone induisent une endotoxinemie stimulant les

macrophages, d'autant plus que dans l'obésité la chute de

l'adiponectine ne les protège pas (Bernard, 2013). Parallèlement

le même profil alimentaire induit des changements profonds dans le

microbiote intestinal, augmentant la perméabilité de la

barrière intestinale, ce qui facile l'entrée d'antigènes

microbiens bien à même de stimuler les défenses

immunitaires (Bernard, 2013).

I.1.5.Evaluation de

l'obésité

Le diagnostic d'une obésité abdominale passe par

l'évaluation de plusieurs paramètres :

I.1.5.1. Indice de Masse Corporelle (IMC)

C'est l'indice le plus couramment utilisé en pratique

clinique pour définir le surpoids ou classer l'obésité. Sa

définition a été établie par les compagnies

d'assurances Américaines sur les courbes de mortalité aux

Etats-Unis, puis confirmée par les études

épidémiologiques européennes. C'est le rapport du poids

(en kilogrammes) sur le carré de la taille (en mètre

carre) : IMC (kg/m²) = Poids (kg)/ Taille² (m²) (WHO,

2001).

I.1.5.2. Mesure du périmètre abdominal

Le périmètre abdominal (ou tour de taille) est

une mesure pratique et simple, sans rapport avec la taille (Popkin

etal., 1995), qui est en corrélation étroite avec l'IMC

et le rapport tour de taille/tour de hanches (Horton etal., 1995) et

qui constitue un indicateur approximatif de la masse grasse intra abdominale

(Flatt etal., 1985 ; Flatt, 1988) et de lamasse grasse totale (Schutz

etal., 1989). En effet, quelle que soit l'accumulation de masse grasse

totale, les hommes ont en moyenne deux fois plus de graisse abdominale que les

femmes non ménopausées (Lemieux etal., 1993).

L'obésité abdominale est définie selon les recommandations

de la Haute Autorité de Santé (HAS) par un tour de taille = 94 cm

pour les hommes et = 80 cm pour les femmes (HAS, 2011).

I.1.5.3.Formule de Lorentz ou poids théorique

Elle permet d'estimer le poids théorique d'un individu,

elle se définit comme: Poids théorique (kg)=Taille -100 -[(Taille

-150)/A], A égale à 4 pour une femme et 2 pour un homme.

L'obésité est définie par une valeur supérieure de

20% à ce poids théorique (OMS, 2003).

I.1.5.4. Rapport taille sur hanche (RTH)

A partir de la mesure du périmètre abdominal, on

peut calculer le rapport Taille sur Hanche. Ce rapport permet d'étudier

la répartition du tissu adipeux et de qualifier le morphotype de

l'obésité. Ainsi, la mesure du périmètre abdominal

et le RTH permettent de typer l'obésité, selon la

répartition du tissu adipeux (OMS, 2003).

I.1.5.5. Protéines c-réactive ou CRP

L'immunité non spécifique est

caractérisée par l'inflammation immaculée par la

présence dans le sang des marqueurs de l'inflammation. La

protéine C-réactive (CRP) est l'une des protéines

produites par les hépatocytes pendant une réaction inflammatoire

(Rdker, 2003). Son taux sanguin normal est inférieur à 6 mg/l. Sa

concentration augmente très rapidement lors d'une infection

bactérienne que lors d'une infection virale ou parasitaire (CSCQ, 2015).

Selon le Centre Suisse de Contrôle Qualité, une concentration

comprise entre 6 et 40 mg/l fait suspecter une infection virale ou parasitaire

tandis qu'une concentration supérieure à 40 mg/l est en

générale le signe d'infections bactériennes (CSCQ,

2015).Toutefois, il est à noter que la CRP seule ne permet pas de faire

un diagnostic précis bien qu'il permet de dire clairement qu'il y a une

attaque bactérienne. Les infections bactériennes et fongiques

provoquent une forte augmentation de la concentration sanguine de CRP

comparées aux infections virales (Peltola et Jaakkola, 1987). Dans de

cas signalés de l'obésité abdominale, un certains nombres

de traitements sont à envisager.

I.1.6. Traitement de

l'obésité

L'obésité abdominale est une maladie chronique

et récidivante relevant d'un traitement au long cours, qui ne se limite

pas sur la simple prescription d'un régime. Différents

éléments conditionnent les choix stratégiques :

l'importance de l'obésité abdominale, ses déterminants et

conséquences, les comorbidités et le stade évolutif (WHO,

2001). En effet, il existe de très nombreux traitements contre

l'obésité abdominale, notamment les traitements non

médicamenteux, les traitements pharmacologiques et la chirurgie.

I.1.6.1. Traitement non médicamenteux

Plusieurs éléments peuvent contribuer à

la diminution du poids : les pratiques d'activité physique, le

contrôle du régime alimentaire et les interventions

psychologiques.

I.1.6.1.1. Activités et exercices physiques

L'activité physique a de nombreux effets

bénéfiques quels que soient le tour de taille et l'âge.

Pour perdre du poids il est plus efficace d'associer l'exercice physique au

régime que de faire l'un ou l'autre isolément (Skender

etal., 1996); l'exercice physique limite également la perte de

tissu maigre au cours des régimes amaigrissants (Garrow et Summerbell,

1995) et limite la reprise de poids (Wing, 1992 ; Skender et al.,

1996).

I.1.6.1.2. Prise en charge alimentaire

Globalement les mesures diététiques sont

à mettre en place systématiquement en prévention

secondaire, et dès lors que le LDL-cholestérol dépasse 1,3

g/l ou la triglycéridémie dépasse 1,5 g/l en

prévention primaire (Moulin et Vergès, 2016). Une modification du

style de vie individualisée combinant activité physique, apports

alimentaires encadrés et pas forcément centré sur la perte

de poids pourrait avoir un impact sur le risque de maladies cardiovasculaires

à long terme. Ce sont les recommandations consistant à mettre en

place une diététique de type diète

méditerranéenne avec consommation abondante d'huile d'olive et de

fruits à coque qui ont le niveau de preuve le plus élevé

actuellement (Moulin et Vergès, 2016). Il est très important non

seulement pour des patients dyslipidémies mais aussi pour des personnes

saines de consommer des aliments moins transformés et pauvres en acides

gras trans, en encourageant l'utilisation d'huile végétale

à domicile, et en veillant à un approvisionnement adéquat

et durable des aliments riches en poisson, fruits, légumes,

céréales et noix (OMS, 2003).

I.1.6.1.3. Interventions psychologiques

La thérapie comportementale et la thérapie

comportementale cognitive visent à changer les habitudes qui contribuent

à la surcharge pondérale. D'après des études

randomisées, la combinaison d'une telle intervention et d'un

régime amaigrissant entraîne une perte de poids

supplémentaire (Shaw etal., 2005).

I.1.6.2. Traitement médicamenteux

Il fait appel à la prescription des statines ; ces

dernières se trouvent le plus souvent nécessaire en cas de haut

risque et possibles aussi en cas de risque intermédiaire (Downs et

O'Malley, 2015). Commencer par une posologie faible et l'augmenter en fonction

de l'efficacité et de la tolérance (Simvastatine 20 à 40

mg ; Pravastatine 40 à 80 mg ; Lovastatine 20 à 80 mg

et Atorvastatine 10 mg) (Downs et O'Malley, 2015). Une cible de

LDL-cholestérol inférieure à 0,70 g/l est

préconisée ; si elle n'est pas atteinte sous

monothérapie avec une dose maximale tolérée de statines,

l'adjonction d'Ezetimibe sera envisagée (Moulin et Vergès, 2016).

En cas d'effets secondaires avec une forte dose de statine ou une association

statine-Ezetimibe, l'utilisation d'une dose modérée de statine

avec une cible de LDL-cholestérol inférieure à 1 g/l est

préconisée. En cas d'intolérance aux statines, une

monothérapie par Ezetimibe sera employée (Moulin et

Vergès, 2016).

Le Xenical® (orlistat) est

proposé dans le traitement des obésités importantes, en

complément des règles diététiques; en effet, il

s'agit d'un dérivé semi-synthétique de la lipstatine qui

agit dans la lumière du tube digestif en se liant de façon

covalente aux résidus sérine des récepteurs gastrique et

pancréatique de la lipase et s'oppose à l'absorption des graisses

(Guerciolini, 1997).

Le rimonabant est un inhibiteur des

récepteurs aux cannabinoïdes de type I. Il permet une

réduction significative du poids ainsi que des troubles

métaboliques associés (diabète, dyslipidémies) (Van

Gaal etal., 2005). L'utilisation de ce médicament permettrait

de diminuer le tour de taille et d'améliorer les taux en HDL

cholestérol et en triglycérides (Padwal et Majumdar, 2007).

I.1.6.3.Traitements chirurgicaux

Plusieurs méthodes chirurgicales sont utilisées

pour traiter l'obésité abdominale. On estime aujourd'hui que la

chirurgie gastrique est le traitement le plus efficace pour faire perdre du

poids et maintenir cette perte de poids chez des sujets dont

l'obésité est grave ou très grave. En se basant sur le

coût/kg de poids perdu, on a estimé qu'au bout de 4ans, le

traitement chirurgical était moins onéreux que n'importe quel

autre traitement (Kral, 1995).Le ballon intra-gastrique est un traitement

mécanique de l'obésité abdominale. Il consiste en la mise

en place temporaire (six mois) d'un ballon intra-gastrique gonflé

à l'eau ou à l'air et qui entraîne une distension gastrique

favorisant la satiété et permettant de diminuer les ingesta

(Coffin, 2011). Les conséquences sont à noter en cas

d'échec rencontré de ces traitements ou de non traitement.

I.1.7.Les conséquences de

l'obésité

Les conséquences de l'obésité abdominale

pour la santé sont nombreuses et variées, allant d'un risque

accru de décès prématuré à plusieurs

maladies non mortelles mais débilitantes ayant des effets

indésirables sur la qualité de vie. La mortalité

s'accroît dès que e le tour de taille dépasse 80cm chez la

femme et 94cm chez l'homme et l'espérance de vie diminue d'autant plus

que cet indicateur croit (Berrington de Gonzalez, 2010). Parmi les maladies et

infections liées à l'obésité nous pouvons

citer : Les maladies cardiovasculaires, plusieurs types de cancers, le

diabète de type II, la maladie du foie gras, l'embolisme pulmonaire, le

syndrome des ovaires polykystiques, les désordres reproductifs, les

problèmes sociaux et psychologiques, l'apnée du sommeil, etc

(Hamisu et Alice, 2008)

I.1.7.1.Diabètes

Pour qu'un patient obèse développe un

diabète de type 2, il faut que la cellule â soit incapable de

compenser pleinement la baisse de sensibilité à l'insuline. La

dysfonction â-cellulaire existe d'ailleurs avant la survenue de

l'hyperglycémie chez les patients obèses à risque de

développer un diabète (Bourron, 2012). Le risque de

développer un diabète de type 2 (diabète de la

maturité) croît fortement avec tour de taille, il est

multiplié par 10 chez la femme ayant un tour de taille supérieur

à 80cm (supérieur à 94cm chez l'homme) par rapport aux

valeurs basses (Chan et al., 1994 ; Carey et al., 1997). De

la même façon, la perte de poids est associée à une

diminution du risque de diabète, particulièrement chez les sujets

obèses et en surpoids (Tuomilheto et al., 2011 ; Wannamethee

et al., 2005). À la suite des travaux de Reaven (1988), de

nombreux auteurs considèrent d'ailleurs que le tour de taille est un

indicateur qui pourrait être plus pertinent que l'IMC pour le risque de

diabète : l'élévation du tour de taille serait

l'élément central du syndrome métabolique qui marque la

phase d'insulino-résistance accompagnant le développement du

diabète de type 2.

I.1.7.2.Hypertensions

La progression de l'obésité dans le monde est en

grande partie responsable de l'hypertension artérielle (HTA) (Pathak

et al., 2007). Les travaux de Wolf et al. (1997) ont

démontré que le risque d'HTA est plus de 5 fois supérieure

chez les sujets obèses que chez ceux ayant un poids normal. La relation

positive entre le tour de taille et la pression artérielle systolique et

diastolique était décrite par Kannei et al. (1967). Les

travaux de Dyar et al. (1989) ont montré que la relation

positive IMC-Pression Artérielle était indépendante de

l'âge, de la consommation de l'alcool, du statut tabagique et de

l'excrétion de sodium et de potassium. L'effet du poids se manifeste

pour des surcharges pondérales modérées et est

considérablement accru en cas d'obésité à

distribution abdominale. Les mécanismes responsables de cette

hypertension artérielle augmentent les résistances vasculaires

périphériques ou le débit cardiaque (Pathak et

al., 2007). Cette dernière est-elle même due à la

libération de pro fibrinogène et d'inhibiteur de l'activateur du

plasminogène par les adipocytes avec une baisse de l'activateur du

plasminogène (Skurk et Hauner, 2004). La découverte des

capacités sécrétoires de l'adipocyte souligne le

rôle actif du tissu adipeux viscéral dans la genèse de

l'HTA. D'autres mécanismes sont impliqués, comme l'activation du

système sympathique, les phénomènes inflammatoires,

l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone

(SRAA), la dysfonction endothéliale (Pathak et al., 2007).

I.1.7.3.Cancers

Des risques plus importants de cancers de l'endomètre,

des ovaires, du col utérin et de cancer du sein chez la femme

ménopausée ont été documentés chez les

femmes obèses, tandis qu'il semblerait qu'il y ait un risque accru de

cancer de la prostate chez les hommes obèses. Cependant, l'incidence

accrue de ces cancers chez les obèses est plus importante chez ceux qui

présentent une répartition abdominale de la graisse et l'on pense

qu'elle est une conséquence directe de changements hormonaux (Schapira

et al., 1994). L'incidence des cancers gastro-intestinaux, par exemple

du cancer colorectal et du cancer de la vésicule biliaire, a

également été positivement associée au poids ou

à l'obésité dans certaines études, mais pas dans

toutes, et l'hypernéphrome a régulièrement

été associé au surpoids et à

l'obésité, surtout chez la femme (Le Marchand et al.,

1992; Wolk et al., 1996).

I.1.7.4.Dyslipidémies

Les dyslipidémies sont des maladies métaboliques

très fréquentes, caractérisées par une augmentation

des teneurs en triglycérides (TG), en cholestérol total, du

cholestérol des lipoprotéines de faible densité (C-LDL) et

une diminution des lipoprotéines de haute densité (C-HDL). Toutes

ces anomalies lipidiques contribuent à l'augmentation du risque

cardio-métabolique engendré par un excès de tissu adipeux

viscéral. Cet excès de tissu adipeux semble directement à

l'origine des dyslipidémies associée à

l'obésité abdominale en induisant une augmentation du flux

d'acides gras libres vers le foie et participant ainsi à

l'insulino-résistance (Vaessen et al., 2007).

I.1.7.5.Obésité et psychologie

Les problèmes psychologiques rencontrés chez les

obèses (les femmes étant plus touchées que les hommes)

sont plus graves chez ceux qui sont également atteints de maladies

chroniques ou de lésions, par exemple polyarthrite rhumatoïde,

cancer ou lésion de la moelle épinière (Sullivan et

al., 1993). On peut donc penser que le véritable coût social

et économique des conséquences non mortelles de

l'obésité est sérieusement sous-estimé. Colilla

et al. (2000) avaient montré que les employeurs et les autres

collègues de services considèrent souvent les hommes et femmes en

surpoids comme plus paresseux, moins compétents et incapable

d'autodiscipline, comparé aux individus non obèses.

I.1.7.6.Obésité et reproduction

L'obésité abdominale, facteur de

morbi-mortalité, est considérée comme un véritable

problème de santé publique. En gynécologie, ses

conséquences sur la fertilité et la contraception sont

sévères : infertilité, résultats décevants

en assistance médicale à la procréation (AMP), fausses

couches spontanées, malformations congénitales, complications

obstétricales et néonatales, diminution de l'efficacité

des contraceptifs oraux. Ces conséquences sont

généralement corrigées par une perte de poids obtenue par

le biais des méthodes médicochirurgicales ou comportementales

(Deruelle, 2011). Un tour de taille supérieur à

80cmmultiplié par trois le risque d'infertilité anovulatoire;

chez les femmes en simple surpoids (IMC entre 25 et 29,9 Kg/ m²), le

risque relatif est également augmente a 1,2; la prévalence du

syndrome des ovaires polykystiques est également plus forte (Lefebvre,

2008).Lorsque le tour de taille de la mère est élevé avant

la grossesse, cela prédispose statistiquement à des

bébés plus gros, et dont le foie est plus riche en graisse, ainsi

qu'à un risque augmenté de troubles du métabolisme (Modi

et al., 2011), reste à faire la part des causes

génétiques et seulement liées à

l'obésité de la mère et à comprendre les liens de

causes à effets.

I.1.7.7. Complications rénales

L'obésité abdominale est associée

à une augmentation du risque d'atteinte rénale chronique :

protéinurie et insuffisance rénale, dont la fréquence

varie en fonction des études et des analyses non ajustées de

façon systématique sur les autres facteurs de risque (Praga et

Morales, 2006). Indépendamment de l'insulino-résistance et de

l'hypertension, l'obésité abdominale pourrait avoir des effets

propres sur le rein (Navarro-Diaz et al., 2008).

I.1.7.8. Complications respiratoires

Les conséquences respiratoires des

obésités sont généralement sous-estimées et

jouent un rôle majeur dans la morbidité et la surmortalité.

Ces complications respiratoires sont le syndrome restrictif, le syndrome de

apnée de sommeil (SAS), le syndrome d'hypoventilation alvéolaire,

l'hypertension artérielle pulmonaire ainsi que l'asthme. L'augmentation

du tissu adipeux abdominal altère la fonction respiratoire :

réduction du volume expiratoire forcé, de la capacité

vitale, de la capacité totale, du volume résiduel fonctionnel et

de la réserve expiratoire. La restriction pulmonaire est due à la

diminution de la compliance de la paroi thoracique et à l'augmentation

de la pression sous-diaphragmatique en cas d'obésité abdominale.

La force des muscles respiratoires peut être diminuée ou

insuffisante (Poulain et al., 2006)

I.1.7.9. Troubles neurologiques

Les dommages psychologiques causés par le surpoids et

l'obésité abdominale constituent un lourd fardeau pour la

santé (Xu et al., 2011). Ce trouble peut aller de l'abaissement

auto-estime de la dépression clinique.

L'obésité abdominale augmente

considérablement le risque de contracter la maladie d'Alzheimer. Il

existe une forte corrélation entre le tour de taille et des niveaux

élevés d'amyloïde, c'est-à-dire la protéine

qui s'accumule dans le cerveau d'Alzheimer, détruisant les cellules

nerveuses et produit les problèmes cognitifs et comportementaux. Bien

que la nature précise de cette association reste obscure, les

changements physiologiques communs à l'obésité peuvent

favoriser la maladie d'Alzheimer et la démence (Profenno et al.,

2010 ; Mazza et al., 2011).

I.2. TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET

INFECTIEUSES BACTERIENNES

Une infection entérique est une infection qui se rapporte

à l'intestin grêle.

I.2.1. Données

épidémiologiques

Les maladies entériques représentent la

deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans,

avec 2,5 milliards de cas estimés, conduisant à 1,5 millions de

morts chaque année (IDEA, 2015). Le «Center of Disease Control

(CDC)» estime qu'aux Etats-Unis, environ 48 millions de personnes

sont contaminées chaque année par des infections

entériques d'origines alimentaires et environ 3000 personnes en

décèdent. En 2012, 1090 cas de maladies entériques ont

été déclarés en Montérégie au canada,

et dont 82 % (894) des cas étaient d'origine bactériennes

(Gariépy etal., 2015). C'est ainsi que selon les statistiques

de l'OMS, en 2015 la région africaine enregistrait le fardeau le plus

élevé de maladies entériques d'origine

bactériennes.

I.2.3.

Fonctions du tractus gastro-intestinal

Le tube digestif possède cinq fonctions principales

(Bonaz, 2011):

· Motricité: elle assure la

propagation des aliments le long du tube digestif grâce aux muscles

lisses digestif et au plexus nerveux intrinsèque;

· Sécrétion: biliaire,

pancréatique, salivaire, gastrique, intestinale, de l'eau, des

électrolytes et de substances organiques telles que les enzymes

(indispensables à la digestion), du mucus, des immunoglobulines (IgA),

des facteurs de croissance, du cholestérol, des phospholipides, des

acides biliaires et de la bilirubine;

· Digestion (avec pour siège

principal l'intestin grêle): elle débute dès la mastication

lors de la sécrétion salivaire, se poursuit dans l'estomac, le

pancréas et dans l'intestin;

· Absorption: elle est la

résultante de flux permanents et abondants d'eau et de substance

dissoutes de la lumière du tube digestif vers le milieu extracellulaire

et inversement. Elle permet la régulation du milieu intérieur et

ceci à travers la pinocytose, la diffusion passive et les transports

actifs et passifs;

· L'immunité: la muqueuse

digestive est un environnement riche en antigènes d'origine alimentaire,

microbienne ou virale; cette muqueuse est associée à un tissu

lymphoïde et comprend les nodules lymphoïdes isolés, les

cellules lymphoïdes isolées dans la muqueuse, les IgA

sécrétoires (Bonaz, 2011).

I.2.4.

Maladies entériques d'origine bactérienne

Les infections entériques sont des maladies qui

touchent les intestins. Ces pathologies peuvent êtres causées par

les bactéries, les virus et les parasites (Majowicz et al.,

2005). Dans les cadres spécifiques des maladies d'origines

bactériennes touchant l'intestin, un nombre restreint de

bactéries provoque ces infections.

La thérapie antimicrobienne spécifique est

indiquée pour certains cas confirmés, notamment des shigelloses,

des infections à Escherichia. coli.

entéro-toxinogènes et entéro-invasives, des fièvres

typhoïdes et le choléra. La thérapie antimicrobienne peut

jouer un rôle dans la sévérité et le prolongement

des gastroentérites à Salmonella non typhique et du syndrome

hémolytique de E. coli (Hsun-Chinetal., 2014).

I.2.4.1. Bactéries responsables des maladies

entériques

L'appréciation d'une pathologie entérique

d'étiologie bactérienne repose en première intention sur

l'anamnèse et l'analyse clinique du patient. La coproculture vient

confirmer ou infirmer l'hypothèse diagnostic (Majowicz et al.,

2005). La famille des Enterobacteriaceae comprend 130 espèces

et de nombreux genres répondants aux caractéristiques suivantes:

bacilles à Gram négatif, aéro-anaérobies, mobiles

ou immobiles, facilement cultivables, exigeant une température

adéquate, fermentant le glucose, dépourvue d'oxydase

(Breed et Murray, 1937).

D'une façon générale, les

bactéries sont composées d'une paroi cellulaire, d'une membrane

plasmique et du cytoplasme. Elles sont constituées

d'éléments essentiels à leur vie qui sont regroupés

en structures constantes et inconstantes. Les structures constantes sont les

éléments que l'on rencontre obligatoirement chez toutes les

bactéries à l'exemple du chromosome, du plasmide et les

structures inconstantes ne sont retrouvées que chez certaines

bactéries à l'exemple des cils et flagelle (Deniset al.,

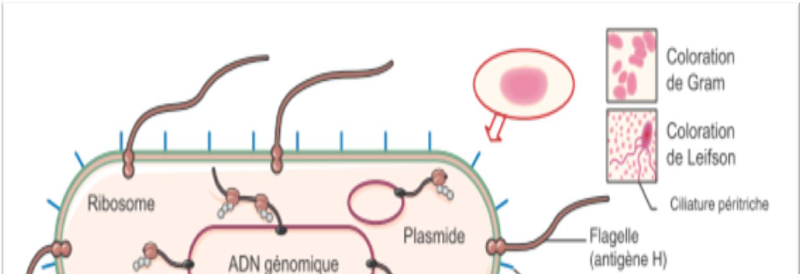

2007). La figure I ci-dessous nous renseigne sur la structure

bactérienne.

Figure 1 :Structure et aspect microscopique des

Enterobacteriaceae

(Source : Deniset al., 2007)

Les genres les plus couramment rencontrés et

isolés en bactériologie clinique sont: Eschirichia,

Klebsiella,Enterobacter, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Serratia, Proteus,

Morganella, Providencia,(Breed et Murray, 1937).

I.2.4.1.1. E. coli

Encore appelé colibacille, c'est l'espèce la

plus fréquemment isolée dans les laboratoires de microbiologie.

Elle est aérobie, mobile, à gram négatif et commensale du

tube digestif de l'homme et des animaux (Miltgen, 2016). C'est le premier germe

impliqué dans les infections communautaires et nosocomiales.Le genre

Escherichia comprend cinq espèces: E. coli, E. albertii, E.

fergusonii, E. hermanii, E. vulneris, E. blattae. Cependant, au sein de ce

genre, l'espèce E. Coli représente la

quasi-totalité des isolats humains; elle présente une grande

diversité sur le plan génétique et de pouvoir

pathogène et responsable des diarrhées sanglantes liées

à la production de toxines, des gastroentérites infantiles, des

syndromes dysentériques avec invasion de la muqueuse intestinale (Denis

et al., 2007).

I.2.4.1.2. Salmonella sp.

Les salmonelles sont des entérobactéries du

genre Salmonella, nommées ainsi en l'honneur du médecin

vétérinaire américain Daniel Elmer Salmon (Harizi, 2009).

Ce sont des bacilles gram négatif, mobiles à ciliature

péritriche habituellement à l'exception de Salmonella

gallinarum pullorum et aérobie (Thiaw, 1998). Le nouveau

système taxonomique classe le genre Salmonella en trois espèces:

Salmonella bongori, Salmonella enterica et Salmonella

subterranea qui est une souche isolée d'un sédiment acide et

contaminé par les nitrates et l'uranium. La seconde espèce est la

plus importante comporte six sous-espèces classées sur la base de

critères phénotypiques: Salmonella enterica subsp. arizonae,

Salmonella enterica subsp. diarizonae, Salmonella enterica

subspenterica (fréquent chez l'homme et les animaux à sang

chaud), Salmonella enterica subsp. Houtenae., Salmonella

enterica subsp. indica.et Salmonella enterica subsp.

salamae. (Thiaw, 1998; Navoun, 2005).

Les salmonelloses, infections dues aux salmonelles sont

classées en trois groupes : les salmonelloses majeures (causées

par les Salmonellatyphi et paratyphi A, B et C et

caractérisées par des fièvres thyphoïdes et

paratyphoïdes), les salmonelloses mineures (responsables des

toxi-infections alimentaires) et les formes extra-digestives (diarrhées

qui remontent les voies urinaires, méningites chez le nourrisson,

cholécystites et infections pulmonaires) (Miltgen, 2016).

I.2.4.1.3. Shigella sp.

Ces bactéries furent décrites pour la

première fois par Chantemesse et Widal en 1888. Ils avaient isolé

des selles de malades présentant un syndrome dysentérique (Le

Minor, L; Veron, N. 1989) Nommé Shigella en l'honneur du

bactériologiste japonais Kiyoshi SHIGA qui a découvert le bacille

de la dysenterie en 1897 (Dufour, 2005) Bien que faisant partie sur le plan

génétique de l'espèce Escherichia coli, le genre

Shigella a été conservé dans la taxonomie pour

des raisons médicales. Ce genre comprend quatre « espèces

» ou sous-groupes A, B, C, D pouvant comporter un ou plusieurs serotypes :

groupe A, S. dysenteriae avec 15 serotypes; groupe B, S. flexneri

avec 6 serotypes; groupe C, S. boydii avec 18 serotypes; et

groupe D, S. sonnei avec un seul serotype (Denis et al.,

2007). et peuvent développer certaines complications telles que les

encéphalopathies létales toxiques, ou syndrome Ekiri et les

syndromes urémiques hémolytiques (Gaurav et al.,

2013).

I.2.4.1.4. Proteus sp.

Les Proteus sont des bactéries à Gram

négatif en forme de bacilles, aérobies facultatifs, ne fermentant

pas généralement le lactose. Ce sont des pathogènes

opportunistes chez les humains (Diala, 2015). Les proteus appartiennent

à la famille des entérobacbactéries et présentent

des caractéristiques de mobilité invasive que l'on observe dans

un milieu à agar non-inhibiteur par une diffusion sur toute la surface

de la gélose (Mordi et Momoh, 2009). Les Proteus peuvent être

classées en espèces nommées Proteus mirabilis

(retrouvée communément chez les humains dans les infections

urinaires et les plaies infectées et constitue 90% des infections

à Proteus), Proteus vulgaris (retrouvés chez les

patients immunodéprimés ou sous antibiothérapie à

long terme), Proteus rettgeri, Proteus penneri et Proteus

morganii.Tous les Proteus sont oxydase négatifs, non

capsulées, non sporulées activement mobiles et ont la

capacité d'induire une pathologie (Mordi et Momoh, 2009).

I.2.4.1.5. Klebsiella sp.

Ce sont des bacilles à Gam négatif (coloration

bipolaire fréquente) de la famille des Enterobacteriaceae, toujours

immobiles et de dimensions comparables à Escherichia coli. Ils

contiennent sept espèces que sont: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella

oxytoca, Klebsiella ozanae, Klebsiella rhinoscleromatis, Klebsiella planticola,

Klebsiella terrigena et Klebsiella ornitholytica (Kone, 2010). Les

Klebsielles possèdent une toxine comme Escherichia coli,

responsable de nombreuses pathologies. Ce qui leur confère la

pathogénécité c'est la taille et la

spécificité de leur capsule; en effet, cette dernière les

protège contre la phagocytose, s'oppose à la

pénétration des antibiotiques et à l'action

bactéricide du sérum (Kone, 2010).

I.2.4.1.6. Enterobacter sp.

Les Enterobacters sont des entérobactéries

mobiles, Voges-Proskauer (VP) +, commensaux du tube digestif et

pathogènes opportunistes responsables des pathologies digestives, des

infections urinaires, de septicémies, de méningites (mortelle

chez les enfants) (Wilberger et al., 2012 ; Santos et al.,

2015). Elles ont été à la base connues

régulièrement comme étant les causes des infections

nosocomiales chez les immunodéprimés, les patients

diabétiques avec pour site d'infection régulier le tractus

gastro-intestinal, le tractus urinaire, le système nerveux central et

les voies respiratoires. Il en existe plusieurs espèces:

Enterobacter claocae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agglomerans,

Enterobacter gergoviae, Enterobacter sakazakii. Elles ont une grande

fréquence de co-infection avec certains pathogènes dans le foie

et dans les poumons (Wilberger et al., 2012 ; Santos et al.,

2015).

I.2.4.1.7. Citrobacter sp.

Le genre Citrobacter comporte les bactéries

Gramnégatif en forme de bacilles, de la famille des

entérobactéries mobiles et aérobies facultatifs. Elles

peuvent être seules ou regroupées en paires, non capsulées

à caractère mobiles grâce à cinq flagelles polaires

en un pôle. Elles possèdent les caractères biochimiques de

la famille des entérobactéries et sont negatifs au test de

Voges-Prokauer, avec production d'acide sulfurique (H2S+) (Citrobacter

freundii.), indole-, lactose+ (Santos et al., 2015). Le genre

citrobacter comprend les espèces suivants : Citrobacter

farmeri.,Citrobacter braakii., Citrobacter freundii., Citrobacter koseri.,

Citrobacter amalonaticus., Citrobacter gilleni., Citrobacter murliniae.,

Citrobacter redentium., Citrobacter sedlakii., Citrobacter werkmanii.,

et Citrobacter youngae (Santos et al., 2015). Les

souches de Citrobacter sont isolées chez les patients comme

pathogènes opportunistes secondaires et causant des épisodes

sporadiques et épidémiques de méningite avec une grande

incidence d'abcès cérébral et d'endocardite chez les

patients hospitalisés. Elles sont liées à de nombreuses

maladies incluant celles des infections du tractus urinaire, du tractus

respiratoire, des plaies, des os, des méninges, des intestins et du

sang. Elles sont à haut risque chez les enfants et les

immunodéprimés (Santos et al., 2015).

I.2.4.1.8.Staphylococcus sp

Genre bactérien constitué de cocci à Gram

positif groupés en amas, dont de nombreuses espèces sont

commensales (vivant sur un hôte sans le nuire) de la peau et des

muqueuses de l'homme et des animaux (Dubos, 2012). Certaines espèces de

staphylocoque sont néanmoins susceptibles de provoquer des maladies chez

l'homme, la plus virulente étant Staphylococcus aureus, ou

staphylocoque doré. Cette bactérie est susceptible de

sécréter différentes toxines (hémolysines,

leucocidine, toxines épidermolytiques, entérotoxines, toxine du

syndrome de choc toxique) et des enzymes (coagulase, fibrinolysine,

hyaluronidase), qui entraînent des lésions suppuratives et

nécrotiques ainsi que différentes maladies appelées

staphylococcies et staphylococcémies. Parmi les nombreuses autres

espèces de staphylocoque, regroupées sous le terme de

staphylocoques à coagulase négative (car ils ne

sécrètent pas de coagulase), Staphylococcus epidermidis,

Staphylococcus hominis et Staphylococcus saprophyticus

(à l'origine, notamment, d'infections urinaires basses chez la femme)

sont celles qui sont le plus souvent responsables de maladies (Martin et

Vincent, 2005). Ces staphylocoques, dont la virulence pour l'homme est bien

moindre que celle de Staphylococcus aureus, se comportent souvent

comme des bactéries opportunistes (septicémies sur

matériel étranger, notamment sur cathéter) (Monnet,

2012).

Ces bactéries ci-dessus décrites

représentent une menaces notoire pour les êtres humains, il faut

donc un bon traitement et suivi pour leur prise en charge.

I.2.4.2.Antibiothérapie

I.2.4.2.1 Définition

Il s'agit du traitement des infections bactériennes au

moyen des antibiotiques. Les bactériologistes définissent

l'antibiotique comme étant une substance d'origine naturelle ou

synthétique inhibant (si bactériostatique) ou tuant (si

bactéricide) les bactéries pathogènes à faible

concentration, et possédant une toxicité spécifique

vis-à-vis de celles-ci sans avoir à affecter la cellule

hôte (Ziai, 2014). On regroupe les antibiotiques selon plusieurs

critères:

· Le spectre d'action (large ou étroit);

· Le type d'action (bactéricide ou

bactériostatique);

· L'origine des antibiotiques (naturelle ou

synthétique);

· Le mode d'action ;

· La composition chimique (dérivés d'un

seul acide aminé, dérivés de deux acides aminés,

peptides chimiques, aminosides, macrolides, stéroïdes...);

· Le caractère de résistance :

ü Résistance exclusivement chromosomique par

mutation ;

ü Résistance extra-chromosomique plasmidique

(multi-résistance transférable);

· La charge électrique (acide, basique ou

amphotère) (Nafti, 2008).

I.2.4.2.2Classification des antibiotiques en fonction

de leur mode d'action

· Les antibiotiques agissant sur la paroi

bactérienne :ce sont les inhibiteurs du peptidoglycane.

Ils sont bactéricides et on trouve parmi ces antibiotiques : les

betalactamines, les glycopeptides et la fosfomycine (SOMIPEV, 2017).

· Les antibiotiques agissant sur la membrane

cytoplasmique: la polymixine B et la colistine sont deux antibiotiques

qui agissent sur la membrane plasmique, en perturbant sa synthèse. Ils

sont actifs sur les bacilles à gram négatif (SOMIPEV, 2017)

· Les antibiotiques inhibant la synthèse

protéines : après fixation sur des constituants

spécifiques du ribosome (sous unité 30S et 50S), ces

antibiotiques vont empêcher la traduction de l'ARNm et donc la formation

de nouvelles protéines. C'est le cas des tétracyclines,

aminosides, chloramphénicol, macrolides, acide fucidique et

linézolide (SOMIPEV, 2017);

· Les antibiotiques inhibant la synthèse

ou le fonctionnement de l'acide nucléique : les antibiotiques

de la famille des quinolones et aminoglycosides agissent sur l'ADN gyrase et

aussi sur l'ADN topo-isomérase IV inhibant le métabolisme de

l'ADN de la bactérie (Cocito et Giambattista, 1990);

· Inhibiteurs de la synthèse des

folates : les agents antibactériens aboutissent à cet

effet en agissant sur la dihydrofolate réductase ou la

dihydropteroate-synthase qui sont des enzymes impliquées dans la

synthèse des folates (Bourne, 2014).

Ces antibiotiques doivent être prescrit pour une bonne

cause et les doses doivent être respectée ; en effet, toutes

prises anarchiques ou sans avis du médecin peuvent provoquer des

problèmes de résistance.

I.2.4.3. Résistance des bactéries

entériques aux antibiotiques

On parle de résistance bactérienne lorsqu'un

antibiotique perd sa capacité à inhiber efficacement la

croissance bactérienne c'est-à-dire que les bactéries

continuent à se multiplier en présence de concentrations

thérapeutiques d'antibiotiques. Cette résistance aurait deux

origines essentielles, naturelles et acquises. La première est

programmée au niveau génomique alors que la seconde est

développée en fonction des conditions métaboliques (Julian

et Dorothy, 2010).

I.2.4.3.1. Résistance naturelle ou

intrinsèque

Une résistance intrinsèque se définit

comme une caractéristique fonctionnelle ou structurelle conférant

une certaine tolérance, (Muylaert et Mainil, 2012). La résistance

intrinsèque à un antibiotique est essentiellement due à la

présence de gènes chromosomiques ; elle est donc commune à

toutes les bactéries d'une même espèce. Elle peut

être due à des particularités structurales s'opposant

à l'action de l'antibiotique sur sa cible comme la présence d'une

membrane externe chez les bactéries à Gram négatif les

rendant naturellement résistantes aux antibiotiques de poids

moléculaire élevé comme les glycopeptides. La

résistance naturelle peut enfin être médiée par

l'expression constitutive ou induite d'une enzyme d'inactivation ou par la mise

en oeuvre d'un processus d'échappement vis-à-vis de

l'antibiotique (Diallo, 2013).

I.2.4.3.2. Résistance acquise

Ce terme est utilisé pour désigner le

résultat d'un processus permettant à des bactéries d'une

espèce originellement sensible de devenir résistante à un

ou plusieurs antibiotiques (Diallo, 2013). Une bactérie peut

acquérir une résistance aux antibiotiques par deux grands

mécanismes génétiques : l'un a pour support le

chromosome et définit une résistance chromosomique

(résultant d'une mutation), l'autre a pour support les plasmides

(liée à la synthèse de protéines additionnelles) ou

les éléments transposables ou les intégrons et

définit une résistance extra-chromosomique (Lozniewski et Rabaud,

2010).

I.2.4.3.3. Mécanismes de la résistance

bactérienne

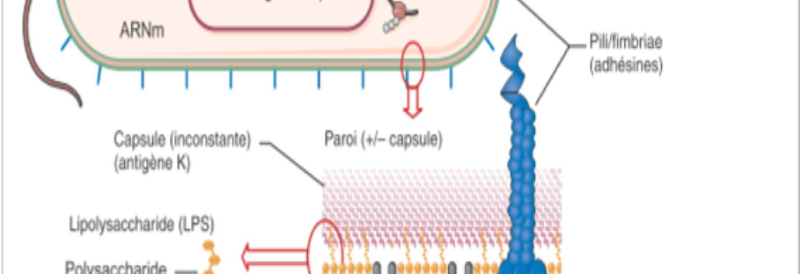

Les bactéries ont développé

différents mécanismes afin de neutraliser l'action des agents

antibactériens, la figure II nous renseigne sur ces mécanismes.

Il s'agit entre autre de:

· Inactivation enzymatique de

l'antibiotique : elle représente le principal

mécanisme de résistance aux bêta-lactames, aminoglycosides,

phénicolés, MLS (macrolides, lincosamides, streptogramines), les

tétracyclines, la fosfomycine et plus récemment pour les

fluoroquinolones. Les plus grands producteurs de â-lactamases sont les

staphylocoques, mais surtout les Gram négatifs ; les

anaérobies produisent surtout des céphalosporinases;la

chloramphénicol-acétylase confère aux Gram-positifs et

négatifs une résistance au chloramphénicol (Muylaert et

Mainil, 2012);

· Modification ou remplacement de la cible de

l'antibiotique : ce mécanisme est particulièrement

important pour des résistances aux pénicillines, aux

glycopeptides et aux molécules du groupe MLS chez les bactéries

Gram-positives, et pour les résistances aux quinolones chez les

bactéries Gram positives et Gram-négatives (Muylaert et Mainil,

2012);

· L'efflux actif : il est

médié par des protéines transmembranaires connues sous le

terme de pompes à efflux ou transporteurs actifs. C'est un

mécanisme nécessitant de l'énergie et utilisé par

les bactéries pour expulser à l'extérieur des

métabolites et des composés toxiques étrangers tels que

des antibiotiques et d'autres médicaments (Muylaert et Mainil, 2012).

Les pompes SDR (specific drug-resistance) sont utilisées par les

bactéries Gram-négatifs pour résister aux

tétracyclines principalement, tandis que les pompes MDR

(multiple-drug-resistance) sont retrouvées chez les bactéries

telles que P. aeruginosa, Escherichia coli, S. aureus (Muylaert et

Mainil, 2012);

· Perméabilité

réduite : il s'agit d'un mécanisme de

résistance cliniquement très important chez les bactéries

Gram-négatives plus précisément chez P.

aeruginosa et les Enterobacteriaceae, à causes de large spectre

d'antibiotiques qu'elles ciblent. Les structures en cause sont les porines,

canaux aqueux constitués de trois molécules de protéines

qui laissent diffuser diverses molécules de faible masse