|

INTRODUCTION

En mathématique, plus précisément en

calcul différentiel, une Equation aux dérivées partielles,

parfois appelée équation différentielle partielle, qui

sera abrégée dans la suite EDP, est équation fonctionnelle

qui met en relation des dérivées partielles.

Beaucoup de phénomènes naturels sont

modalisés par des équations aux dérivées partielles

comme les prévisions météorologiques, les secousses

sismiques, les mouvements des océans, ...dans les disciplines

scientifiques telles que l'économie, la finance, les sciences

médicales, acoustique, aérodynamique, dynamique des fluides,

élasticité, géophysique, mécanique, optique,

électricité, etc.

Il existe plusieurs types d'EDP selon leur

ordre. Quant aux EDP du second ordre qui font l'objet de notre étude, il

en existe généralement trois. Malheureusement, il n'existe pas

une méthode générale pouvant permettre leur

résolution. Suite à cela, dans la plupart des cas, il est

extrêmement difficile, voire impossible de montrer les solutions d'une

EDP. Dans d'autres cas, on aboutit à montrer que le problème est

bien posé, i.e. admet une solution unique et on peut parfois calculer

les approximations numériques des solutions.

Les séries trigonométriques et

les séries des Fourier constituent deux théories bien distinctes,

même si elles ont des liens profonds. Ces deux théories ont pour

point de départ les travaux de J.B.J. Fourier sur la propagation de la

chaleur dans les solides. Elles ont dû pour cela remonter, dès

leur naissance, des multiples objections et obstacles, car le moins qu'on

puisse dire est qu'elles ne sont pas faciles, mais les résultats ont des

retombés dans les domaines voisins, appliqués (EDP) ou

théoriques (topologie et théories des ensembles,

intégration, analyse fonctionnelle...).

Ceci étant, nous avons voulu aussi les appliquer

à l'intégration des quelques EDP linéaires. D'où le

choix de notre sujet : Application des séries de Fourier à

l'intégration de quelques EDP linéaires du second ordre.

L'intérêt de notre étude n'est pas

uniquement didactique, mais il se veut aussi un outil de

référence pour tout chercheur qui aura besoin d'enrichir son

bagage intellectuel et de trouver certaines fonctions qui y seront

analysées.

Notre étude n'est pas la première à

être abordée dans le domaine d'analyse mathématique. Les

travaux ci-après nous ont précédés :

1. KALAKI MBUYI S, Etudes singulières des

problèmes quasi-linéaires elliptiques, mémoire, U.P.KAN.,

2022, il a monté qu'en utilisant les séries de Fourier on peut

trouver les solutions singulières des EDP du type elliptique

quasi-linéaires.Toutefois, le domaine de résolution est fixe et

ce domaine peut être le carré, le rectangle, le

cylindre ;

2. KALONGA NTAMBUE E., Application des polynômes de

Legendre à la résolution d'une EDP, TFC, U.P.KAN., 2019. L'auteur

a montré que la solution de l'EDP de Laplace peut être

exprimée sous forme des polynômes de Legendre.

Après avoir lu ces divers travaux, nous constatons que

nos prédécesseurs ont abordé leurs sujets en analyse

fonctionnelle, tous sur les problèmes elliptiques (EDP de Laplace).

Les EDP constituent un terrain de jeu extrêmement riche

et vaste ; et, elles sont à l'origine de beaucoup de concepts

comme : la transformation de Fourier et la théorie de

distribution.Elles sont regroupées en trois types ou grandes classes

fondamentales : EDP du type elliptique, parabolique et hyperbolique. Nous

nous sommes intéressé à toutes ces classes d'EDP du second

ordre.

Ainsi, la problématique de notre recherche se

présente de la manière suivante :

v Les séries de Fourier peuvent-elles être

applicables à l'intégration de quelques EDP linéaires du

second ordre ?

v Quelles en sont des solutions et leur nature ?

En utilisant les séries de Fourier, on peut obtenir les

solutions de quelques EDP linéaires du second ordre toutefois le domaine

fixe qui peut être le carré, le rectangle, le cercle, etc. Et, ces

solutions pourront avoir la forme d'une série de Fourier par l'existence

et l'unicité de la solution.

Nous utiliserons la méthode analytique pour arriver

à l'analyse des certaines EDP en but d'en trouver solutions et

démontrer certains théorèmes, propositions et lemmes. Nous

avons utilisé la technique documentaire qui nous permettra de consulter

différents documents pour mener cette étude.

Excepté l'introduction et la conclusion

générales, notre mémoire comprend trois chapitres :

Ø Le premier s'intitule :

Généralités sur les équations

différentielles ordinaires et partielles ;

Ø Le deuxième est consacré aux

généralités sur les séries de Fourier ;

Ø Le troisième et le dernier est axé sur

l'application des séries de Fourier à la résolution de

quelques EDP linéaires du second ordre : EDP de la chaleur, des

ondes et de Laplace.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES EQUATIONS

DIFFERENTIELLES ORDINAIRES ET LES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES

1. LES EQUATIONS DIFFERENTIELLES ORDINAIRES

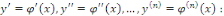

Définition I.1.1[9] une

équation différentielle est une relation entre la

variable   , une fonction inconnue , une fonction inconnue   et ses dérivées et ses dérivées

L'entier n s'appelle ordre de l'équation

différentielle

Définition 1.1.2 [9]

Intégrer l'équation différentielle   , c'est trouver toutes les fonctions , c'est trouver toutes les fonctions   qui vérifient cette relation. qui vérifient cette relation.

Une telle fonction   s'appelle solution, ou intégrale de l'équation s'appelle solution, ou intégrale de l'équation   . Le graphe de la fonction . Le graphe de la fonction   est appelé courbe intégrale de l'équation

différentielle est appelé courbe intégrale de l'équation

différentielle   . .

Intégrer l'équation   revient à trouver toutes les courbes intégrales. revient à trouver toutes les courbes intégrales.

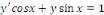

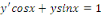

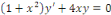

Exemple 1.1.1

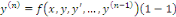

a) a)  est une équation différentielle du 1er

ordre ; est une équation différentielle du 1er

ordre ;

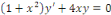

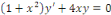

b) b)  estune équation différentielle du 2ème

ordre. estune équation différentielle du 2ème

ordre.

I.1.1. EQUATIONS DIFFERENTIELLES DU PREMIER ORDRE [9]

Définition 1.1.3 une EDO est dite du premier

ordre, si elle est de la forme

Il y a trois classes principales d'équations

différentielles du premier ordre :

1° Equations à variables

séparables ;

2° Equations homogènes (où   ne dépend que du rapport ne dépend que du rapport   ) ; ) ;

3° Equations linéaires ( où   et et   sont au premier degré). sont au premier degré).

Ces dernières peuvent être à coefficients

constants ou non, sans second membre ou avec second membre.

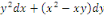

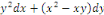

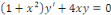

Exemples 1. 1. 2

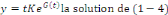

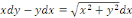

a. a.  est une EDO à variables séparables du 1er

ordre ; est une EDO à variables séparables du 1er

ordre ;

b. b.  est une EDO homogène du 1er ordre ; est une EDO homogène du 1er ordre ;

c. c.  est une EDO linéaire du 1er ordre. est une EDO linéaire du 1er ordre.

EQUATIONS A VARIABLES SEPAREES 1.1.1.1

Définition 1.1.4 on appelle EDO à

variable séparées, toute EDO pouvant s'écrire :

Où   et et   dépendent respectivement de dépendent respectivement de   et de et de   Puis on intègre les deux membres sans oublier la constante

d'intégration Puis on intègre les deux membres sans oublier la constante

d'intégration   , enfin, on se force de donner les solutions sous la forme explicite , enfin, on se force de donner les solutions sous la forme explicite

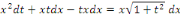

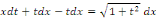

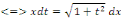

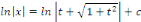

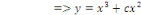

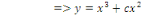

Exemple 1. 1. 3Soit l'EDO du premier ordre :

On l'écrit sous la forme

Soit  +c +c

ou encore   posons posons

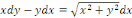

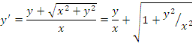

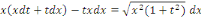

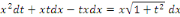

EQUATIONS HOMOGENES 1.1.1.2

Définition 1.1.5une EDO est dite

homogène lorsqu'on peut la mettre sous la forme :

Une telle EDO ne change pas lorsqu'on remplace   par par   et et   par par   où où   . .

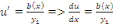

RESOLUTION : on pose   ou ou   ou une nouvellefonction inconnue. ou une nouvellefonction inconnue.

On sait que

Remplaçons   par sa valeur : par sa valeur :

Séparons les variables

Intégrons membres à membre et obtenons

Ou

Portons cette dernière égalité dans   , on obtient , on obtient

Exemple 1.1.4 soit à résoudre

l'équation  , une EDO Homogène du 1er ordre. , une EDO Homogène du 1er ordre.

Elle peut s'écrire sous la forme suivante :

Posons   , d'où , d'où   L'équation devient : L'équation devient :

Ou en divisant par   et en supposant et en supposant   pour fixer les idées, pour fixer les idées,

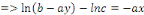

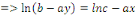

En intégrant membre à membre, on a :

Posons

Elevons les deux membres au carré, pour exprimer   en fonction de en fonction de   : :

Puis que  nous trouvons finalement : nous trouvons finalement :

(c'est l'équation d'une formule de paraboles). (c'est l'équation d'une formule de paraboles).

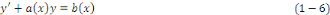

EQUATIONS LINAIRES 1. 1. 1. 3

Définition 1. 1. 6une équation

différentielle linéaire du premier ordre est une

équation de la forme :

Où   et et   sont des fonctions continues de la variable sont des fonctions continues de la variable

Lorsque le second membre   est nul, on dit que l'équation différentielle

linéaire est nul, on dit que l'équation différentielle

linéaire   est sans second membre. est sans second membre.

Exemples 1. 1. 5

a. a.  est une EDO linéaire du 1er ordre avec second

membre ; est une EDO linéaire du 1er ordre avec second

membre ;

b. b.  est une EDO linéaire du 1er ordre sans second

membre. est une EDO linéaire du 1er ordre sans second

membre.

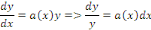

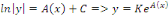

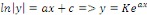

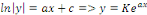

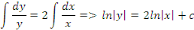

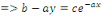

A. EQUATION LINEAIRE SANS SECOND MEMBRE

Considérons l'équation

RESOLUTION : la résolution est très simple

car on se ramène au premier type d'équations du premier ordre

(à variables séparables) : on peut en effet séparer

les variables et l'intégration est immédiate.

Sachant que

En intégrant membre à membre, on

obtient :

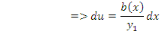

Posons   , une solution de l'équation homogène. , une solution de l'équation homogène.

Les solutions de l'équation   sont de la forme : sont de la forme :

où où   est une solution particulière non nulle de est une solution particulière non nulle de   qui est possible de calculer par quadrature. qui est possible de calculer par quadrature.

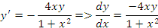

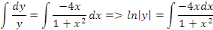

Exemple 1. 1. 6 soit à résoudre dans   l'EDO : l'EDO :

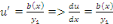

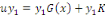

SOLUTION : Divisons l'EDO par   pour raison de normalisation pour raison de normalisation

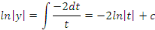

Intégrons membre à membre :

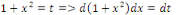

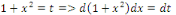

Du 2ème membre, posons

En remplaçant toujours dans le 2ème

membre, on obtient :

Or   , alors , alors

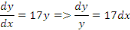

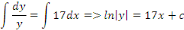

A. 1 EQUATION A COEFFICEINTS CONSTANTS

On se place dans le cas où   est une constante et l'équation est une constante et l'équation   devient : devient :

RESOLUTION :

En intégrant membre à membre, on

obtient :

les solutions de les solutions de   . .

Exemple 1. 1. 7 Soit à intégrer

dans  l'équation : l'équation :

SOLUTION

Intégrons membre à membre :

Posons

B. EQAUATION LINEAIRES AVEC SECOND MEMBRE

L'équation linéaire du premier ordre avec second

membre est de la forme :

SOLUTION posons   où où   est la solution de l'équation est la solution de l'équation   ici appelée équation associée à ici appelée équation associée à

La fonction   est définie par est définie par

Ce changement de fonction revient à remplacer dans

l'expression   la constante la constante   par une fonction variable par une fonction variable   , d'où le nom de variation de constante donné

à cette méthode. Elle consiste à calculer la

dérivée de , d'où le nom de variation de constante donné

à cette méthode. Elle consiste à calculer la

dérivée de

de la manière suivante : de la manière suivante :

En remplaçant dans   , on obtient : , on obtient :

Puisque   est la solution de l'équation est la solution de l'équation   ,il reste donc à considérer ,il reste donc à considérer

Ou

En intégrant membre à membre, on a :

où   est une solution particulière. est une solution particulière.

Ceci étant, la solution générale s'en

déduit en multipliant les deux membres par   , c'est-à-dire : , c'est-à-dire :

Or   au départ était au départ était   , d'où : , d'où :

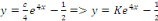

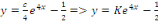

Exemple 1. 1. 8soit à intégrer

l'équation différentielle linéaire

SOLUTION

En effet, l'équation homogène associée

est :

Séparons les variables :

Intégrons membre à membre :

est la solution particulière de l'équation homogène

associée. est la solution particulière de l'équation homogène

associée.

Utilisons la méthode de variation de constante pour

trouver la solution générale :

équation donnée équation donnée

la solution de l'équation homogène associée. la solution de l'équation homogène associée.

Portons ces dernières dans l'équation

donnée :

Portons les valeurs de   dans la solution homogène, on a : dans la solution homogène, on a :

Solution générale de l'équation donnée. Solution générale de l'équation donnée.

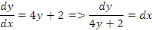

C. EQUATION LINEAIRE A COEFFICIENTS ET SECOND MEMBRE

CONSTANTS

Dans ce cas, l'équation   devient : devient :

Où   et et   sont deux nombres réels. sont deux nombres réels.

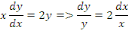

RESOLUTION : on peut dans ce cas séparer les

variables, en conservant le second membre :

Intégrons :

Multiplions les deux membres par   pour trouver pour trouver

Exemple 1. 1. 9 Soit à intégrer

l'équation

On peut écrire successivement

En intégrant, on obtient :

D'où,

Et enfin   en posant en posant

1. 2. EQUATIONS DIFFERENTIELLES DU SECOND ORDRE

Définition 1. 1. 7 [9]

une équation différentielle du deuxième ordre est de la

forme :

Il y a deux classes principales d'équations

différentielles du second ordre :

1. Equations incomplètes (se ramenant au premier

ordre) ;

2. Equations linéaires.

Exemples 1. 1. 10

a. a.  est une EDO du second ordre incomplète ; est une EDO du second ordre incomplète ;

b. b.  est un EDO linéaire du second ordre. est un EDO linéaire du second ordre.

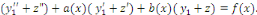

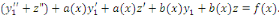

EQUATION LINEAIRES DU SECOND ORDRE 1. 1. 2. 1. [2]

Définition 1. 1. 8 on appelle équation

linéaire du second ordre, toute équation de la forme :

Où   et et   sont des fonctions continues sur l'intervalle I. sont des fonctions continues sur l'intervalle I.

Lorsque   dans l'équation dans l'équation   est nulle, alors l'équation se nomme : équation sans

second membre ou EDO linéaire homogène associée et

s'écrit sous la forme : est nulle, alors l'équation se nomme : équation sans

second membre ou EDO linéaire homogène associée et

s'écrit sous la forme :

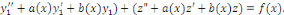

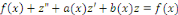

Théorème 1. 1. 1La solution

générale de l'équation   est la somme d'une solution particulière de cette

équation et de la solution générale de l'équation

homogène. est la somme d'une solution particulière de cette

équation et de la solution générale de l'équation

homogène.

Preuve : soit   solution de l'équation complète. Posons solution de l'équation complète. Posons   . .

une la solution particulière et montrons que une la solution particulière et montrons que   est une solution de l'équation homogène ; pour y

arriver, cherchons les dérivées premières et secondes

de est une solution de l'équation homogène ; pour y

arriver, cherchons les dérivées premières et secondes

de

Portons les dérivées   et et   dans l'équation complète dans l'équation complète

Donc   est une solution de l'équation homogène est une solution de l'équation homogène   . .

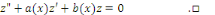

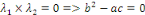

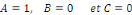

EDO LINEAIRES HOMOGENES A COEFFICIENTS CONSTANT 1. 1. 2. 2.

[1]

Définition 1. 1. 9 Une EDO linéaire

homogène du second ordre est dite à coefficients constants si

elle est de la forme :

Où   sont des réels. sont des réels.

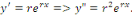

Intégrer l'équation   , c'est chercher s'il existe des intégrales de la forme , c'est chercher s'il existe des intégrales de la forme   étant constant ; nous avons : étant constant ; nous avons :

En portant   dans l'équation dans l'équation   , nous obtenons en divisant par , nous obtenons en divisant par  l'équation du second degré en l'équation du second degré en

Appelée équation caractéristique de

l'équation

D'où, pour cette dernière, trois cas sont

possibles :

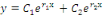

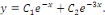

1. Si   , l'équation , l'équation   admet deux solutions distinctes admet deux solutions distinctes   et et   , les fonctions , les fonctions   sont deux intégrales dont le rapport sont deux intégrales dont le rapport   n'est pas constant. n'est pas constant.

Les intégrales sont de la forme :

Où   et et   sont deux constantes arbitraires. sont deux constantes arbitraires.

2. Si   , l'équation , l'équation   admet une racine réelle double admet une racine réelle double

Les intégrales sont de la forme :

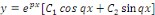

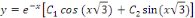

3. Si   , alors l'équation , alors l'équation  admet deux racines complexes admet deux racines complexes

et et

Les intégrales sont de la forme :

Exemples 1. 1. 11Soit à intégrer les

EDO linéaires suivantes :

a. a.

b. b.

c. c.

SOLUTIONS

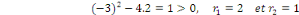

a. a.  L'équation caractéristique est L'équation caractéristique est

L'équation caractéristique admet deux racines

réelles : L'équation caractéristique admet deux racines

réelles :

et et   . Les intégrales de l'EDO sont de la forme : . Les intégrales de l'EDO sont de la forme :

b. b.  l'équation caractéristique est l'équation caractéristique est

L'équation caractéristique admet un racine réelle

double. L'équation caractéristique admet un racine réelle

double.

L'expression générale des intégrales

est :

c. c.  a pour équation caractéristique a pour équation caractéristique

L'équation admet deux racines complexes : L'équation admet deux racines complexes :

et et

D'où, l'expression générale des

intégrales est :

EDO LINEAIRES NON HOMOGENES A COEFFICIENTS

CONSTANTS : 1. 1. 2. 3. [1]

Soit l'équation

. .

La solution générale de cette équation

est une combinaison linéaire de la solution de l'équation

homogène associée à   et d'une solution particulière. et d'une solution particulière.

Cette solution particulière  se détermine facilement par la méthode des coefficients

indéterminés dans les cas simples suivants : se détermine facilement par la méthode des coefficients

indéterminés dans les cas simples suivants :

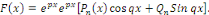

1°.   où où   est un polynôme de degré est un polynôme de degré

Ø Si   n'est pas une racine de l'équation caractéristique, alors

on pose : n'est pas une racine de l'équation caractéristique, alors

on pose :

, où , où   est un polynôme à déterminer ; est un polynôme à déterminer ;

Ø Si   est une racine d'ordre « n » de l'équation

caractéristique, on pose : est une racine d'ordre « n » de l'équation

caractéristique, on pose :

). ).

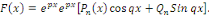

2°.

Ø Si   n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on

pose : n'est pas racine de l'équation caractéristique, alors on

pose :

où où   et et   sont des polynômes de degré sont des polynômes de degré  . .

Ø Si   est une solution de l'équation caractéristique, alors on

pose : est une solution de l'équation caractéristique, alors on

pose :

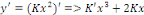

Exemple 1. 1. 12Soit à intégrer l'EDO

linéaire :

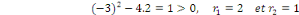

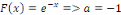

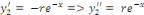

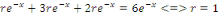

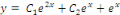

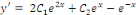

RESOLUTION : l'équation homogène

associée est

Son équation caractéristique est :

Alors, Alors,

est la solution générale de l'équation

homogène. est la solution générale de l'équation

homogène.

Cherchons maintenant la solution particulière   . .

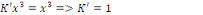

Posons   ceci implique ceci implique

Portons   dans l'équation initiale : dans l'équation initiale :

Connaissant la valeur de

Pour trouver la solution générale, nous

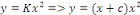

prenons :

La solution particulière :

D'où, la solution générale est

2. EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES

Définition 1.2.1 [5] une

équation aux dérivées partielles (EDP) est une

équation fonctionnelle qui met en relations les dérivées

partielles.

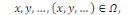

Typiquement, si   est une fonction à valeurs scalaires des variables est une fonction à valeurs scalaires des variables   où où  désigne un ouvert de désigne un ouvert de   une EDP est une relation de la forme : une EDP est une relation de la forme :

Pour

Où   désigne une fonction définie sur un ouvert de désigne une fonction définie sur un ouvert de

I.2. 1 DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE [10]

Définition 1. 2. 2 L'ordre d'une

équation aux dérivées partielles est le plus haut

degré de dérivation présent dans l'équation

Définition 1. 2. 3La dimension d'une

équation aux dérivées partielles est le nombre de

variables indépendantes dont dépend la fonction inconnue   de de   . .

Définition 1. 2. 4Résoudre une EDP

consiste donc à déterminer toutes les fonctions   définies sur le domaine définies sur le domaine  satisfaisant l'équation satisfaisant l'équation

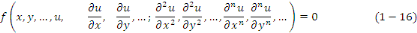

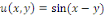

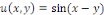

Exemple 1. 2. 1 Soit l'équation :

Est une EDP du second ordre et de dimension

Les fonctions   et et   sont toutes des solutions de l'équation donnée dans

l'exemple 1.2.1 sont toutes des solutions de l'équation donnée dans

l'exemple 1.2.1

Exemple 1. 2. 2 Soit l'EDP :

C'est une équation est une EDP du premier ordre et de

dimension deux (2).

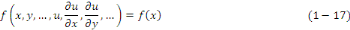

Définition : 1. 2. 5. Une équation aux

dérivées partielles est du premier ordre si elle est de la

forme :

Où   est une fon,ction de plusieurs variables indépendantes est une fon,ction de plusieurs variables indépendantes   et des dérivées particulières du premier

ordre : et des dérivées particulières du premier

ordre :

Exemple 1. 2. 3

Est une EDP de transport.

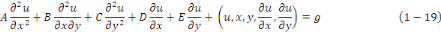

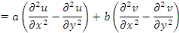

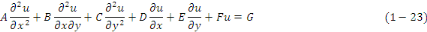

2. 2 EDP LINEAIRES DU SECOND ORDRE [5]

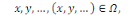

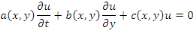

Définition 1. 2. 6 Une équation aux

dérivées partielles est linéaire par rapport

à la fonction inconnue   et ses dérivées partielles. On peut l'écrire sous

la forme : et ses dérivées partielles. On peut l'écrire sous

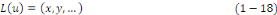

la forme :

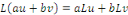

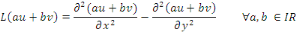

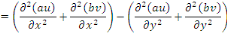

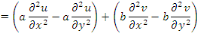

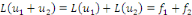

: est l'opérateur (application) linéaire aux

dérivées partielles associé à une EDP. : est l'opérateur (application) linéaire aux

dérivées partielles associé à une EDP.

Définition 1. 2. 7 On dit qu'une

équation aux dérivées partielles du second ordre est

linéaire si la dépendance par rapport à la fonction

inconnue   et ses dérivées partielles est linéaire : et ses dérivées partielles est linéaire :

Remarque 1. 2. 1 Si   , alors l'équation , alors l'équation   est dite homogène. est dite homogène.

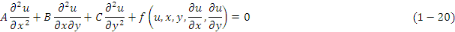

Définition 1. 2. 8 On dit qu'une EDP est

semi-linéaire si la dépendance par rapport aux

dérivées partielles d'ordre le plus élevé est

linéaire, c'est-à-dire :

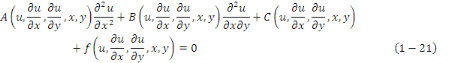

Définition 1. 2. 9 On dit qu'une EDP est

quasi-linéaire si elle est de la forme :

Définition 1. 2. 1 On dit qu'une EDP est

complétement non-linéaire si elle dépend

non-linéairement de ses termes d'ordre le plus élevé.

Exemple 1. 2. 4 Soit à montre la

linéarité de l'EDP

On sait que

Donc, l'équation de l'exemple 1. 2. 1. Est

linéaire. Elle est du second ordre, de dimension 2 et

homogène.

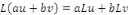

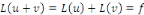

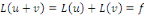

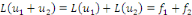

Théorème 1. 2. 1

1. Si la fonction   est une solution de l'équation est une solution de l'équation   , et , et   solution de l'équation homogène associée,

alors solution de l'équation homogène associée,

alors   est solution de est solution de   . .

2. Si   est solution de est solution de   et et   solution de solution de   alors alors   est solution de est solution de

Preuve :

1. Comme   et et

Donc :   car la linéarité de car la linéarité de   . .

Alors   est solution de est solution de   . .

2. Nous savons que   et que et que

Par conséquent,

Nous avons donc   est solution de est solution de   .? .?

Théorème 1. 2. 2La solution

générale d'une équation différentielle

linéaire d'ordre   dépend linéairement de dépend linéairement de   fonctions arbitraires. fonctions arbitraires.

Exemple 1. 2. 5 Soit l'EDP linéaire

homogène :

En intégrant par rapport à y, on

obtient :

En intégrant par rapport à x et en notant   un primitive de la fonction arbitraire un primitive de la fonction arbitraire   on obtient : on obtient :

les fonctions   sont deux fonction quelconques. sont deux fonction quelconques.

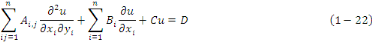

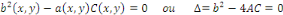

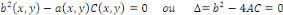

2. 3CLASSIFICATION DES EDP DANS

Définition 1. 2. 11 [11] On

appelle généralement équation aux dérivées

partielles linéaires d'ordre inférieur ou égal à

deux (2) dans un domaine ??  et d'inconnue et d'inconnue   une équation du type : une équation du type :

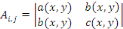

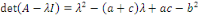

Par convention, on supposera que   avec avec   la matrice la matrice

symétrique de coefficients devant les termes d'ordre 2. symétrique de coefficients devant les termes d'ordre 2.

Soit

Où   sont des fonctions de sont des fonctions de   qui ne s'annulent pas simultanément qui ne s'annulent pas simultanément  . .

Nous supposerons aussi que   sont toutes au moins des dérivées d'ordre sont toutes au moins des dérivées d'ordre   continues sur le domaine continues sur le domaine   du plan (x, y). du plan (x, y).

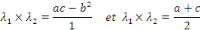

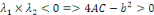

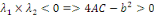

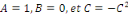

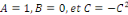

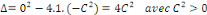

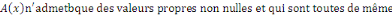

D'où, de l'équation   , on chercher des valeurs propres de la matrice , on chercher des valeurs propres de la matrice   et de l'équation et de l'équation   on cherchera le discriminant on cherchera le discriminant   pour déterminer de quel type d'EDP linéaire du second

ordre il s'agit. pour déterminer de quel type d'EDP linéaire du second

ordre il s'agit.

Pour toutes ces deux formes   et et   d'équation aux dérivées partielles, il existe

trois (3) types d'EDP linéaire du second ordre : d'équation aux dérivées partielles, il existe

trois (3) types d'EDP linéaire du second ordre :

EDP du type hyperbolique, du type parabolique et du type

elliptique.

Remarque 1. 2. 2  Suite à la définition 1. 2. 11, avant la matrice Suite à la définition 1. 2. 11, avant la matrice   est définie sous cette forme : est définie sous cette forme :

Alors, le polynôme caractéristique de cette

matrice :

Donc, il y a deux valeurs propres   avec avec

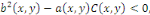

1. EDP DU TYPE HYPERBOLIQUE

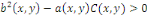

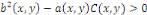

Définition 1. 2. 12  Soit l'équation telle que Soit l'équation telle que   ou ou   dans un domaine dans un domaine   . .

Lorsque

Ou   , elle est dite du type hyperbolique dans ce domaine. , elle est dite du type hyperbolique dans ce domaine.

Remarque 1. 2. 3   : on dit qu'une équation est du type hyperbolique si les valeurs

propres sont non nulles et de même signe sauf une, alors : on dit qu'une équation est du type hyperbolique si les valeurs

propres sont non nulles et de même signe sauf une, alors

et ce qui donne et ce qui donne

Exemple 1. 2. 6 (EDP des ondes) soit   une fonction des variables d'espace une fonction des variables d'espace   et du temps et du temps   , définie sur un domaine , définie sur un domaine  et pour et pour   positif. positif.

L'équation des ondes pour la fonction   s'écrit : s'écrit :

Par identification,

L'EDP des ondes est donc du type hyperbolique.

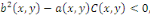

1. EDP DU TYPE PARABOLIQUE

Définition 1. 2. 13  Soit l'EDP telle que Soit l'EDP telle que   ou ou   dans un domaine dans un domaine   Lors que Lors que

Elle est dite parabolique dans ce domaine.

Remarque 1. 2. 4 On dit que l'EDP est du type

parabolique en   si si   admet admet   valeurs propres de même signe et une valeur propre nulle. valeurs propres de même signe et une valeur propre nulle.

Ou encore

Exemple 1. 2. 7 (EDP de la chaleur). Soit   des variables d'espace des variables d'espace   et du temps et du temps   définie sur un domaine définie sur un domaine   de de   et pour et pour   positif. positif.

L'équation de la chaleur pour la fonction  s'écrit : s'écrit :

avec avec   donné. donné.

par identification. par identification.

L'équation de la chaleur est donc du type

parabolique.

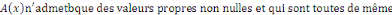

1. EDP DU TYPE ELLIPTIQUE

Définition 1. 2.14 Soit

l'EDP telle que   ou ou   dans un domaine dans un domaine

Lors que

Elle est dite du type elliptique dans ce domaine.

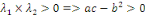

Remarque 1.2.5Une EDP est du type elliptique en   si la matrice si la matrice   signe : signe :

Exemple 1. 2. 8 (EDP de Laplace) soit   une fonction définie sur un domaine une fonction définie sur un domaine   et vérifiant dans ce domaine l'équation de

Laplace : et vérifiant dans ce domaine l'équation de

Laplace :

ou ou

par identification par identification

L'équation de Laplace est donc du type elliptique.

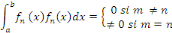

I.2.4. SYSTEME ORTHOGONAL [11]

Soit les fonctions   continues sur l'intervalle continues sur l'intervalle

Nous dirons que   est un système orthogonal sur est un système orthogonal sur   si et seulement si : si et seulement si :

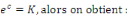

La section constante de séparation de la

dernière égalité

Dont le premier membre dépend de   seul et le second de seul et le second de   sont égaux à une même constante que nous

désignons sont égaux à une même constante que nous

désignons

I.2.5. PROBLEME BIEN POSE [6]

Définition 1. 2. 15 En mathématique, un

problème est bien posé s'il a une solution et cette solution est

unique.

Soit une EDP valide dans un domaine   , munie de conditions aux frontières. Le problème est bien

posé si (s') : , munie de conditions aux frontières. Le problème est bien

posé si (s') :

v Il existe une solution de l'EDP satisfaisant les conditions

aux frontières (existence) ;

v La solution est unique (unicité) ;

v La solution est stable par rapport aux conditions aux

frontières imposées (stabilité).

TABLEAU RECAPITULATIF [6]

Pour une EDP du second ordre linéaire à

coefficients constants, on a un problème bien posé dans les cas

suivants (conditions suffisantes) :

|

TYPE

|

FRONTIERE

|

CONDITION

|

|

Hyperbolique

|

Ouverte

|

Cauchy

|

|

Parabolique

|

Ouverte

|

Dirichlet ou Neumann

|

|

Elliptique

|

Fermée

|

Dirichlet ou Neumann

|

I.2. 6. CONDITION SUR L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS [6]

Pour trouver des solutions particulières aux EDP

à partir de la solution générale, on impose des conditions

restrictives sur l'ensemble des solutions.

Les conditions les plus fréquentes sont :

1. CONDITION INITIALES

Si   est une fonction de est une fonction de   on donne on donne

ou ou   , on parle aussi des conditions de Cauchy. , on parle aussi des conditions de Cauchy.

2. CONDITIONS AUX LIMITES

Définition 1. 2. 16Une condition aux limites

est une contrainte sur les valeurs que prennent les solutions des EDP sur une

frontière.

Ces conditions imposent une valeur de la fonction  ou de ses dérivées partielles au bord du domaine ou de ses dérivées partielles au bord du domaine   . .

Il existe plusieurs types de conditions aux limites dont nous

citons quelques-unes :

v Condition de Dirichlet : où on impose la valeur

de la fonction recherchée sur le bord

Exemple 1. 2. 9

Où   est une fonction. si est une fonction. si   on qualifiera le problème d'homogène, dans le cas

contraire il sera dit non homogène. on qualifiera le problème d'homogène, dans le cas

contraire il sera dit non homogène.

v Condition de Neumann : où on impose la valeur de

la dérivée normale de la fonction recherchée sur le bord

. .

Exemple 1. 2. 10  où où   est une fonction est une fonction

Un problème du 2ème type est un celui

où tout le bord est soumis à des conditions de Neumann.

v Conditions de Fourier-Robin : où on impose une

relation entre la valeur de la dérivée normale de la fonction

recherchée et sa valeur sur le bord (  . .

Exemple1.2.11 On note

Un problème du 3ème type est celui

où les conditions sont des types différents sur des portions de

bord

v Conditions Périodiques :

CHAPITRE II LES SERIES DE FOURIER

Dans ce chapitre nous parlons de la

généralité sur les séries de Fourier qui ont pour

point de départ les travaux de Fourier J.B.J. qui montrent que certaines

fonctions périodiques peuvent être représenter sous forme

de la somme d'une série de fonctions trigonométriques. [8]

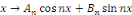

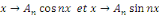

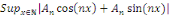

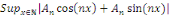

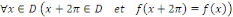

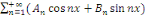

II.1 SERIES TRIGONOMETRIQUES

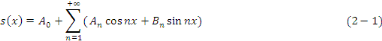

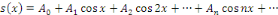

Définition 2.1 [8] On appelle série

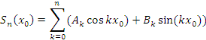

trigonométrique, une série de fonctions dont le terme

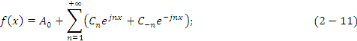

général est de la forme :

Où   des nombres réels . En particulier, on omet de terme des nombres réels . En particulier, on omet de terme   , nul quel que soit , nul quel que soit   . En un point où la série converge, sa somme est

notée : . En un point où la série converge, sa somme est

notée :

Ou encore

Les fonctions   admettent toutes admettent toutes   pour période. pour période.

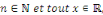

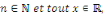

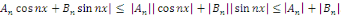

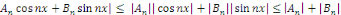

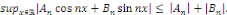

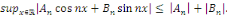

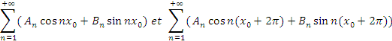

Proposition 2.1[1] Si les séries

numériques  convergent absolument, alors la série trigonométrique dont

le terme général convergent absolument, alors la série trigonométrique dont

le terme général   converge normalement (et par conséquent simplement, absolument et

uniformément) sur R. converge normalement (et par conséquent simplement, absolument et

uniformément) sur R.

Démonstration : les fonctions sinus et

cosinus étant majorées par 1 et minorées par -1, pour tout

on a : on a :

|

On en déduit que

Si les séries numériques   convergent absolument alors la série de terme

général convergent absolument alors la série de terme

général   converge. D'après les critères de convergence pour les

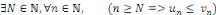

séries à termes positifs (soient converge. D'après les critères de convergence pour les

séries à termes positifs (soient   et et   deux suites réelles à positifs telles que : deux suites réelles à positifs telles que :

· Si la série   converge, alors la série converge, alors la série   converge. converge.

· Si la série   diverge, alors la série diverge, alors la série   diverge), la série de terme général diverge), la série de terme général   converge. Par définition, cela signifie que la série converge. Par définition, cela signifie que la série   converge normalement sur R.??? converge normalement sur R.???

II. 1. 1. PROPRIETE DE LA SOMME D'UNE SERIE TRIGONOMETRIQUE

[1]

On dit qu'une fonction définie sur un sous-ensemble ??D

de R est

La période d'une telle fonction peut être

inférieure à 2  ; c'est le cas par exemple de l'application ; c'est le cas par exemple de l'application   qui est qui est   et qui admet pour période fondamentale et qui admet pour période fondamentale

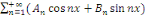

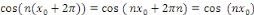

Proposition 2.2La somme d'une série

trigonométrique est une fonction   -périodique. -périodique.

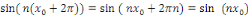

Démonstration : soit   est un série trigonométrique qui converge en est un série trigonométrique qui converge en   . Pour tout . Pour tout   , on a : , on a :

Et

Ces relations sont encore valables si   . On en déduit que les deux séries . On en déduit que les deux séries

Sont égales. Elles ont donc la même somme. ???

II. 1. 2. FORME COMPLEXE D''NE SERIE TRIGONOMETRIQUE

[8]

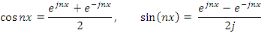

En appliquant les formules d'Euler, nous obtenons une nouvelle

forme, dite complexe. Ecrivons en effet,

Alors,

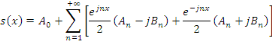

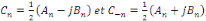

Ordonnons les termes entre crochets :

Posons

Nous remarquons déjà que ces deux coefficients

sont des nombres complexes conjugués :

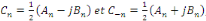

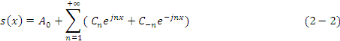

La série peut donc s'écrire sous la forme

complexe :

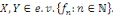

Ainsi, nous pouvons considérer une série

trigonométrique comme une série des fonctions de la forme   , où , où   est un nombre complexe, mais où, cette fois, l'ensemble des

indices est Z, et non plus N. est un nombre complexe, mais où, cette fois, l'ensemble des

indices est Z, et non plus N.

II.2 FONCTIONS ORTHOGONALES [8]

Considérons l'espace vectoriel   sur R des fonctions continues sur un même intervalle [a, b] de R

à valeurs réelles, où sur R des fonctions continues sur un même intervalle [a, b] de R

à valeurs réelles, où

L'application

Est une fonction bilinéaire symétrique

satisfaisant aux deux conditions suivantes :

a. Pour tout élément   , le nombre réel , le nombre réel   est positif ; est positif ;

b. Le nombre réel   est nul si et seulement si la fonction est nul si et seulement si la fonction   est nulle. est nulle.

Ainsi, on dit que des fonctions   sont orthogonales si leur produit scalaire est nul,

c'est-à-dire si sont orthogonales si leur produit scalaire est nul,

c'est-à-dire si

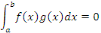

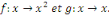

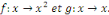

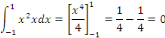

Exemple 2. 1 Soient [-1, 1] et les fonctions

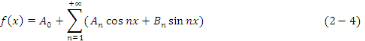

II.3. SERIES DE FOURIER

Définition 2. 2 [8] soit   une fonction définie sur R à valeurs réelles,

intégrable sur tout intervalle de longueur une fonction définie sur R à valeurs réelles,

intégrable sur tout intervalle de longueur

Nous nous proposons d'étudier l'existence et

l'unicité d'une s&rie trigonométrique convergent en tout

point x deR et telle que

Supposons d'abord qu'il existe une telle série

trigonométrique. Nous allons montrer que l'on peut démontrer les

coefficients   d'une manière et d'une seule. d'une manière et d'une seule.   L'unicité de la série trigonométrique

cherchée. L'unicité de la série trigonométrique

cherchée.

Cette méthode nous fournira en même temps des

formules constamment utilisées en pratique pour le calcul effectif des

coefficients.

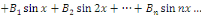

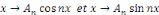

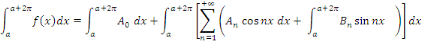

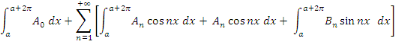

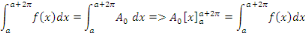

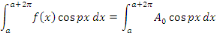

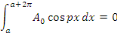

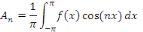

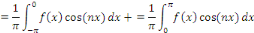

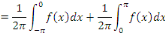

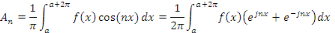

Calcul de   : Intégrons les deux membres de la relation : Intégrons les deux membres de la relation   entre entre

Admettons que l'on puisse intervertir les symboles

Puisque, pour tout entier naturel non nul n,

D'où,

Cette intégrale n'est autre que la valeur moyenne de

sur l'intervalle considéré. sur l'intervalle considéré.

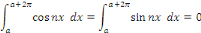

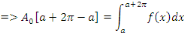

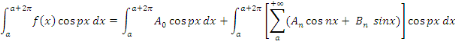

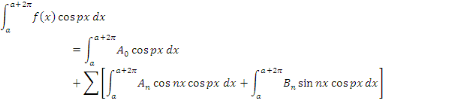

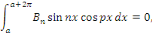

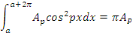

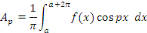

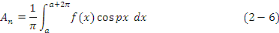

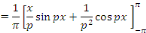

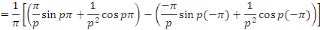

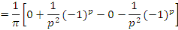

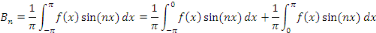

Calcul de   Multiplions les deux membres de Multiplions les deux membres de   par par   et intégrons entre et intégrons entre   et et

Intégrons les symboles

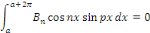

Par orthogonalité des fonctions   et et   pour tout pour tout

Ainsi que celle des fonctions   et et   pour tout entier pour tout entier   autre que autre que   , ,

D'où,

Car

Aux notations près, pour tout naturel non nul n,

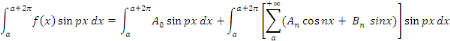

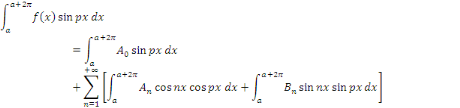

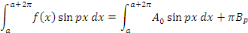

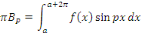

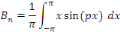

Calcul de   [8] Multiplions les deux membres de [8] Multiplions les deux membres de   par par   puis intégrons entre puis intégrons entre   . .

Admettons que l'on intervertisse les symboles

Par orthogonalité des fonctions   pour tout entier pour tout entier   autre que autre que

Ainsi que celle des fonctions   et et   pour tout entier pour tout entier   autre que autre que   , ,

D'où,

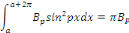

Car

Aux notations près, pour tout naturel non nul n,

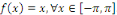

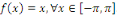

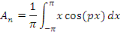

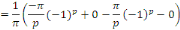

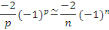

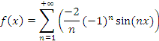

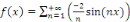

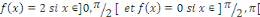

Exemple 2. 2 [1] considérons une fonction   Trouver sa série de Fourier. Trouver sa série de Fourier.

Solution : calculons d'abord les coefficients de

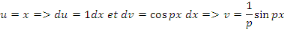

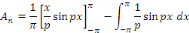

Fourier.

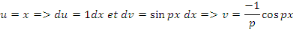

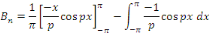

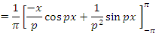

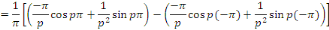

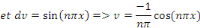

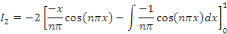

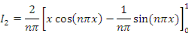

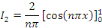

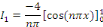

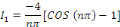

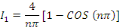

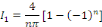

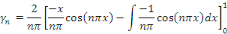

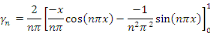

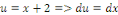

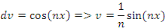

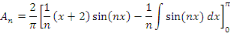

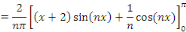

En intégrant par parties, posons :

Posons toujours en intégrant par parties

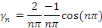

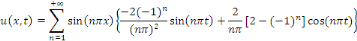

Donc, la série de Fourier de la fonction donnée

est :

Si   est paire, est paire,

Si   est impaire, est impaire,

II.4 CONVERGENCE ET SOMME DES SERIES DE FOURIER

Théorème 2. 1[8] (de

Lejeune-Dirichlet) : soit une fonction numérique définie

sur R, admettant   pour période, continûment dérivable sur le

complémentaire d'une partie finie pour période, continûment dérivable sur le

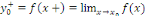

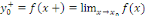

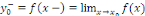

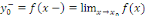

complémentaire d'une partie finie   On suppose que On suppose que   admettent des limites à gauche et des limites à

droite en tout point de admettent des limites à gauche et des limites à

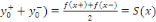

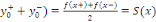

droite en tout point de   . Alors la série de Fourier de . Alors la série de Fourier de   converge en tout point converge en tout point   sa somme est égale à sa somme est égale à

C'est-à-dire à la somme des limites à

gauche et à droite de   au point au point

En particulier, en tout point   est continue, est continue,

En plus, si   est continue sur est continue sur   , la série de Fourier de , la série de Fourier de  converge absolument et uniformément vers converge absolument et uniformément vers   . .

Démonstration : dans [8], le

théorème 2.1 assurant l'existence d'un développement en

série de Fourier est énoncé sans démonstration.

Nous nous aspirons de [1] alors pour le démontrer.

Pour tout réel   , notons , notons   la limite de la limite de   à gauche en à gauche en

la limite de la limite de   à droite en à droite en  et et

( (

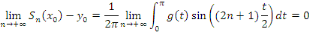

Notons que   est un point où est un point où   est continue, alors est continue, alors   Pour montrer que le théorème 2.1, nous allons montrer que

la suite Pour montrer que le théorème 2.1, nous allons montrer que

la suite   des sommes partielles associée à la série de

Fourier de des sommes partielles associée à la série de

Fourier de   converge et a pour limite converge et a pour limite

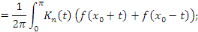

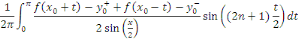

D'après la formule de Dirichlet, la somme partielle

en en   est donnée par est donnée par

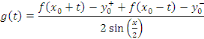

Où   est une fonction est une fonction   définie sur définie sur   par par

Puisque

Et que

On a   (t) dt. (t) dt.

Considérons la fonction   de de   dans R définie par dans R définie par

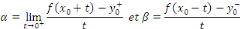

Comme par hypothèse   est dérivable par morceaux, les deux limites suivantes

existent : est dérivable par morceaux, les deux limites suivantes

existent :

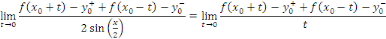

De plus comme   on a : on a :

Ainsi, la fonction   est prolongeable par continuité en 0 en posant est prolongeable par continuité en 0 en posant   . Comme . Comme   est est   et dérivable par morceaux sur et dérivable par morceaux sur   0, 0,   et par conséquent intégrable sur et par conséquent intégrable sur   0, 0,   . On déduit que : . On déduit que :

Ainsi donc, la suite   converge et a pour limite converge et a pour limite

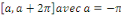

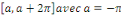

II.5 CAS D'UNE PERIODE QUELCONQUE. [8]

En physique, on rencontre des fonctions admettant une

période   pour tout nombre réel pour tout nombre réel

La variable   représente souvent le temps. représente souvent le temps.

On se ramène au cas de la période   grâce au changement de variable grâce au changement de variable

Le nombre   s'appelle fréquence fondamentale ou pulsation angulaire de

récurrence. Les multiples s'appelle fréquence fondamentale ou pulsation angulaire de

récurrence. Les multiples   de la fréquence fondamentale, où de la fréquence fondamentale, où   sont appelés Harmoniques. sont appelés Harmoniques.

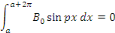

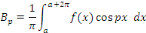

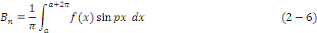

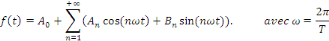

La série de Fourier d'une fonction   admettant admettant   pour période est définie par la formule : pour période est définie par la formule :

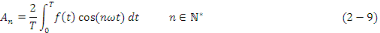

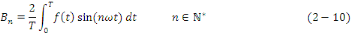

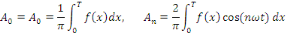

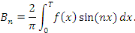

Les coefficients de Fourier sont donnés par les

formules :

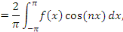

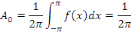

II.6 CALCUL PRATIQUE DES COEFFICIENTS DE FOURIER [8]

Le calcul des coefficient de Fourier d'une fonction

périodique   est généralement long et fastidieux. est généralement long et fastidieux.

Corolaire 2. 1 [8] soit   une fonction définie sur R, 2 une fonction définie sur R, 2  périodique et intégrable sur périodique et intégrable sur   . .

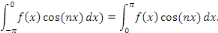

- Si   est paire, alors pour tout est paire, alors pour tout   on a on a   et et

- Si   est impaire, alors pour tout est impaire, alors pour tout   on a on a   et et

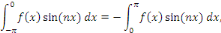

Démonstration : supposons que   est paire, est paire,   et considérons et considérons   . En utilisant la relation de chasles, on obtient pour tout . En utilisant la relation de chasles, on obtient pour tout   : :

La fonction   étant impaire, le changement de variable étant impaire, le changement de variable   implique que implique que

Ce qui implique que

On obtient aussi en utilisant le changement de variable   , compte tenu de la parité de , compte tenu de la parité de   que pour tout que pour tout

Cela implique que pour tout

Et que

Dans le cas où   est impaire, les relation données s'obtiennent de façon

similaire. ? est impaire, les relation données s'obtiennent de façon

similaire. ?

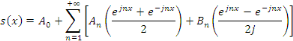

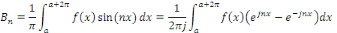

II.7 FORME COMPLEXE D'UNE SERIE DE FOURIER [8]

La série de Fourier d'une fonction   satisfaisant aux conditions du théorème satisfaisant aux conditions du théorème   de Léjeune-Dirichlet peut se mettre sous la forme complexe en

tout point x où elle converge. Dans ces conditions, nous pouvons

écrire : de Léjeune-Dirichlet peut se mettre sous la forme complexe en

tout point x où elle converge. Dans ces conditions, nous pouvons

écrire :

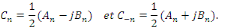

Où

Nous allons montrer que les coefficients   s'expriment simplement en fonction de s'expriment simplement en fonction de   sous la forme d'intégrales, voire plus simplement que les

coefficients sous la forme d'intégrales, voire plus simplement que les

coefficients   . .

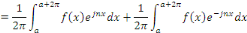

Appliquons en effet les formules d'Euler :

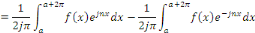

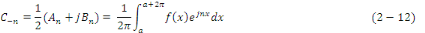

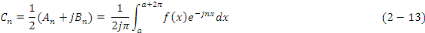

De même

Il en découle aussitôt que

On remarque que   Les coefficients de Fourier sous forme complexe sont donc deux à

deux conjugués. De plus, on passe de la formule Les coefficients de Fourier sous forme complexe sont donc deux à

deux conjugués. De plus, on passe de la formule   à la formule à la formule   en changeant en changeant   et et   . Enfin, lorsqu'on remplace . Enfin, lorsqu'on remplace   par par   dans l'une ou l'autre de ces formules, on trouve : dans l'une ou l'autre de ces formules, on trouve :

Ainsi, la formule   est valable non seulement pour tout entier naturel non nul est valable non seulement pour tout entier naturel non nul   , mais aussi , mais aussi

En résumé,

Où, pour tout entier rationnel

Le cas d'une fonction de période   se ramène au précédent, grâce encore au

changement de variable. se ramène au précédent, grâce encore au

changement de variable.

Ainsi,

Où, pour tout

Dans le cas où il est nécessaire de retrouver le

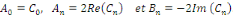

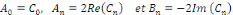

coefficient réel   à partir des coefficients à partir des coefficients   , il suffit de remarquer que , il suffit de remarquer que

[8] [8]

CHAPITRE III : APPLICATION DES SERIES DE FOURIER A

L'INTEGRATION DE QUELQUES EDP LINEAIRES DU SECOND ORDRE.

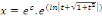

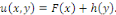

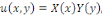

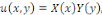

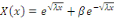

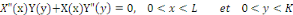

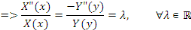

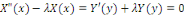

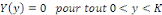

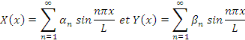

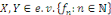

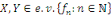

III.1. METHODE DE SEPARATION DES VARIABLES

La méthode de séparation des variables,

communément appelée de Fourrier, est largement utilisée

aux EDP. Elle consiste à chercher des solutions particulières de

la forme   où X et Y sont des fonctions en x et y respectivement. Dans des

nombreux cas, l'EDP se réduit à deux équations

différentielles ordinaires pour X et Y. on obtient donc des

problèmes aux limites impliquant des EDO. Cependant, la question de

séparabilité d'une EDP en deux équations

différentielles ordinaires au plus n'est pas toujours possible. où X et Y sont des fonctions en x et y respectivement. Dans des

nombreux cas, l'EDP se réduit à deux équations

différentielles ordinaires pour X et Y. on obtient donc des

problèmes aux limites impliquant des EDO. Cependant, la question de

séparabilité d'une EDP en deux équations

différentielles ordinaires au plus n'est pas toujours possible.

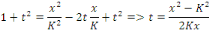

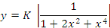

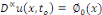

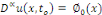

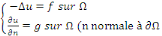

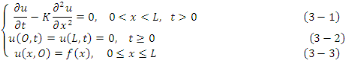

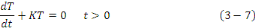

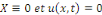

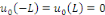

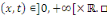

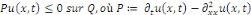

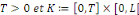

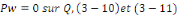

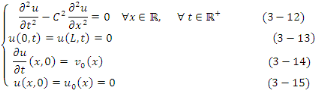

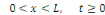

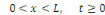

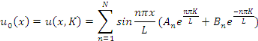

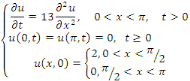

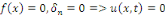

II.2 EQUATION DE LA CHALEUR

Considérons le problème sur l'intervalle [O, L]

avec L  0 constitué de l'équation de la chaleur avec les

conditions aux limites de type Dirichlet et la condition initiale 0 constitué de l'équation de la chaleur avec les

conditions aux limites de type Dirichlet et la condition initiale

Où f est une fonction donnée et K une constante

positive.

Pour ce problème, nous cherchons à

déterminer des solutions   non triviales de la forme non triviales de la forme   où où   et et   sont des fonctions de x et t respectivement ayant au moins des

dérivées premières et secondes continues. sont des fonctions de x et t respectivement ayant au moins des

dérivées premières et secondes continues.

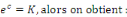

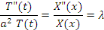

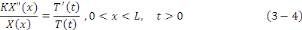

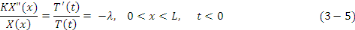

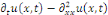

ETAPE 1 : Remplaçons   dans l'équation dans l'équation   on obtient : on obtient :

Puisque   et et   sont des variables indépendantes, cette relation implique qu'il

existe une constante sont des variables indépendantes, cette relation implique qu'il

existe une constante   appelée constante de séparabilité telle

que : appelée constante de séparabilité telle

que :

Comme nous cherchons des solutions ne s'annulant pas

identiquement, alors il existe

Conséquemment on obtient :

L'équation   conduit au système d'EDOs suivant : conduit au système d'EDOs suivant :

Et

Où   est une constante (appelée valeur propres aux problèmes)

aux limites. est une constante (appelée valeur propres aux problèmes)

aux limites.

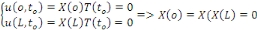

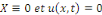

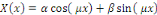

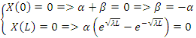

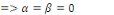

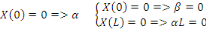

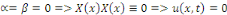

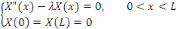

ETAPE 2 : Commençons d'abord à

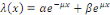

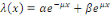

résoudre le système   . Une solution non triviale de . Une solution non triviale de   est appelée fonction propre avec la valeur propre est appelée fonction propre avec la valeur propre   (constante de séparation), en distingue 3 cas : (constante de séparation), en distingue 3 cas :

1er cas : si   alors alors

où  sont des constantes arbitraires. sont des constantes arbitraires.

Les conditions aux limites donnent :

De la première équation, on a   la seconde équation implique donc : la seconde équation implique donc :

Alors si Alors si   , nous obtenons , nous obtenons   , ceci n'est pas possible car , ceci n'est pas possible car   sont différent de 0 et par conséquent sont différent de 0 et par conséquent

Alors dans ce cas   pour tout pour tout   . .

Nous devons donc exclure le cas de

2ème CAS : si   nous obtenons nous obtenons

Où   sont des constantes arbitraires. sont des constantes arbitraires.

Les conditions aux limites impliquent

Comme   , il est claire que , il est claire que   , alors dans ce cas , alors dans ce cas   et et   pour tout pour tout   Nous devons donc exclure ce cas Nous devons donc exclure ce cas   =0. =0.

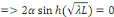

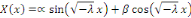

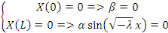

3ème CAS :   alors alors

Où   sont sont des constantes arbitraires. sont sont des constantes arbitraires.

Les conditions aux limites impliquent

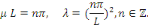

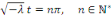

Pour éviter la solution triviale  on suppose que on suppose que   Ceci implique que Ceci implique que   Conséquemment Conséquemment

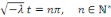

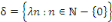

Il résulte que

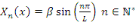

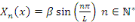

Sont des valeurs propres de   et les fonctions caractéristiques du problème et les fonctions caractéristiques du problème   est : est :

Comme   pour tous pour tous  il suffit donc de considérer il suffit donc de considérer

, ,

Il reste maintenant à résoudre le

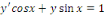

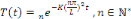

problème   La solution de ce dernier est donnée par La solution de ce dernier est donnée par

A la fin de cette étape, nous pouvons considérer

qu'on a bien construit une base hilbertienne.

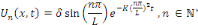

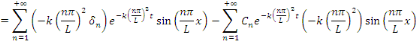

ETAPE 3 : Utilisons maintenant le principe superposition

générale pour générer à partir de   et et   une solution plus générale du problème sous la

forme d'une série infinie de solutions séparées. Nous

avons ainsi obtenu la suite de solutions séparées : une solution plus générale du problème sous la

forme d'une série infinie de solutions séparées. Nous

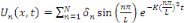

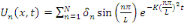

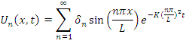

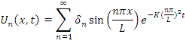

avons ainsi obtenu la suite de solutions séparées :

Par principe de superposition impliquant que toute combinaison

linéaire

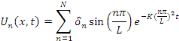

La fonction   est solution de l'équation de la chaleur. est solution de l'équation de la chaleur.

Ceci conduit immédiatement à la question :

peut-on écrire une fonction quelconque   nulle pour nulle pour   sous la forme d'une série sous la forme d'une série

? ?

La réponse est positive, comme on va le voir. Pour

étudier la possibilité de   en série de en série de   , on se ramène au cas bien connu des fonctions

périodiques. On suppose que , on se ramène au cas bien connu des fonctions

périodiques. On suppose que   est continue sur est continue sur   , avec , avec   afin que les conditions aux limites soient vérifiées par

la donnée initiale. On commence par prolonger afin que les conditions aux limites soient vérifiées par

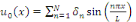

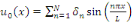

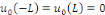

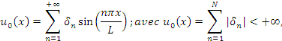

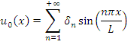

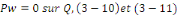

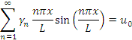

la donnée initiale. On commence par prolonger   sur sur   en posant en posant   pour pour   . Puisque . Puisque   , on peut encore prolonger , on peut encore prolonger   à tout R en fonction continue, impaire et à tout R en fonction continue, impaire et   -périodique. De plus, si -périodique. De plus, si   est de classe est de classe   sur sur   la fonction prolongée est la fonction prolongée est   par morceaux sur tout R. Avec ces hypothèses sur par morceaux sur tout R. Avec ces hypothèses sur   , le prolongement de , le prolongement de   , que l'on notera encore , que l'on notera encore   , se développe en séries de Fourier selon , se développe en séries de Fourier selon

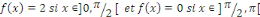

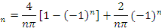

Ce qui assure la convergence en tout point   Les Les   sont des coefficients de Fourier trigonométriques impaires de sont des coefficients de Fourier trigonométriques impaires de

, le coefficient paire , le coefficient paire  étant nul car étant nul car   est impaire. est impaire.

Existence et unicité de la solution de

l'équation de la chaleur :

L'analysemenée dans la section précédente

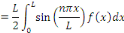

permet d'obtenir un candidat solution de l'équation   , et donc d'énoncer la proposition suivante : , et donc d'énoncer la proposition suivante :

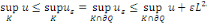

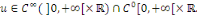

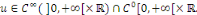

Proposition   : soit : soit   avec avec   . On peut prolonger . On peut prolonger  en fonction impaire et en fonction impaire et   périodique, que l'on note encore périodique, que l'on note encore   . .

Notons

Son développement en série de Fourier, alors la

fonction

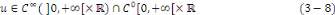

est solution du problème  avec régularité avec régularité

Démonstration : posons pour tout

Les fonctions   sont de classe sont de classe   sur sur   . comme . comme   est continue et est continue et   par morceaux, la série des coefficients de Fourier converge

absolument, par morceaux, la série des coefficients de Fourier converge

absolument,

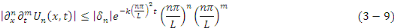

La majoration

Valable pour tout   démontre alors la convergence normale de la série de

fonction démontre alors la convergence normale de la série de

fonction   sur cet ensemble. Ainsi, sur cet ensemble. Ainsi,   est continue sur est continue sur

Soient   Pour tout Pour tout   on a la majoration on a la majoration

Avec   bornée car la série bornée car la série   converge, donc, converge, donc,   converge vers converge vers   Nous avons donc la convergence uniforme de toutes les

dérivées Nous avons donc la convergence uniforme de toutes les

dérivées   sur sur   Ainsi Ainsi   est de classe est de classe   sur sur   pour tout pour tout   et donc sur et donc sur   On peut alors dériver la série de terme à terme

sur cet ensemble, ce qui donne On peut alors dériver la série de terme à terme

sur cet ensemble, ce qui donne

Pour tout

On peut maintenant se poser la question de l'unicité de

la solution. Pour commencer, on annonce un principe de maximum pour

l'équation de la chaleur.

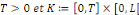

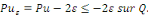

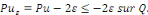

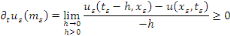

Lemme 3.1 : soit   Soit Soit   telle que telle que

soient   alors alors

Autrement dit   atteint son maximum pour atteint son maximum pour   ou ou   et et

Démonstration : soit   qui vérifie donc qui vérifie donc   Soit Soit   un point de un point de   où où   atteint son maximum sur atteint son maximum sur   Supposons par absurde que Supposons par absurde que   Alors : Alors :

· ·  donc, donc,   et et

· ·  donc, donc,

Ainsi ,   ce qui contredit ce qui contredit   Donc, Donc,   et et

En prenant la limite quand   on obtient on obtient

Théorème 3. 1 (d'unicité) le

problème   admet une solution unique admet une solution unique

Démonstration : soit   deux solutions de deux solutions de   . Posons . Posons   alors alors   est aussi solution de est aussi solution de   et et

Fixons   puisque puisque   entraînent entraînent   En faisant de même avec En faisant de même avec   on obtient on obtient   , d'où , d'où   , pour tout , pour tout   Puis que T est arbitraire, on a bien Puis que T est arbitraire, on a bien

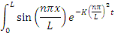

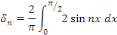

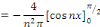

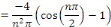

comment calculer les coefficients   . .

Remarquons :

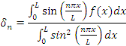

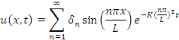

Par conséquent, les coefficients de Fourier sont

donnés par :

Puisque   est orthogonale, nous obtenons la formule explicite de la solution

formelle, qui est donnée par : est orthogonale, nous obtenons la formule explicite de la solution

formelle, qui est donnée par :

Où

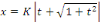

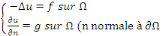

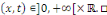

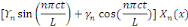

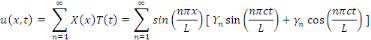

III.2. EQUATION DES ONDES

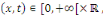

L'équation des ondes sur l'intervalle [0, L] avec   dans dans   est donnée par est donnée par

INTEGRATION DU PROBLEME

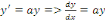

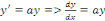

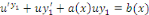

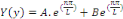

En fait, par la méthode de Fourier, posons

Et portons dans   , l'équation devient : , l'équation devient :

Comme nous cherchons des solutions non triviales

identiquement, alors il existe   Par conséquent, nous obtenons le système Par conséquent, nous obtenons le système

Car les membres de gauche et de droite dépendent des

variables indépendantes   respectivement. C'est-à-dire que respectivement. C'est-à-dire que   est constante (il existe est constante (il existe   ) )

Avec les conditions aux limites, on cherche les solutions non

nulles de   : :

Les solutions dépendent de la constante

1er CAS : si   alors alors

En tenant compte des conditions aux limites, la solution

vient :

Il n'y a pas de solutions non nulles dans ce cas.

2ème CAS : si   alors alors

Pour tout   c'est-à-dire il n'y a pas de solution non nulles dans ce cas. c'est-à-dire il n'y a pas de solution non nulles dans ce cas.

3ème CAS : si   alors alors

ou bien ou bien

Il existe donc des solutions non nulles dans ce cas qui

sont :

Associées aux valeurs propres de

Au total, on a obtenu une suite infinie de solutions

associées chacune à une valeur de   On appelle les solutions On appelle les solutions   les fonctions propres du problème et les les fonctions propres du problème et les   les valeurs propres associées. les valeurs propres associées.

La fonction propre, comme les vecteurs propres en

algèbre linéaire, est définie à un scalaire

multiplicatif près.

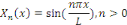

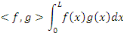

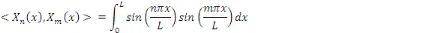

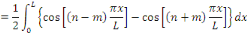

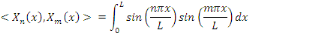

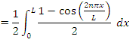

Le produit scalaire

orthogonalise toujours la suite des

Si

Si

On résout l'équation   pour les valeurs de pour les valeurs de   trouvées précédemment et sans se préoccuper

de la condition initiale. trouvées précédemment et sans se préoccuper

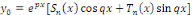

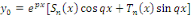

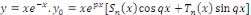

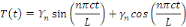

de la condition initiale.  a pour solution lorsque a pour solution lorsque   . .

Comme il n'y a pas de conditions initiales à cette EDO

nous trouvons un espace vectoriel de dimension 2 de solutions nous trouvons un espace vectoriel de dimension 2 de solutions

sont des conditions arbitraires. sont des conditions arbitraires.

A ce stade, les fonctions

Sont solutions de   et des conditions aux limites et des conditions aux limites   et et

Mais pas de condition initiale.

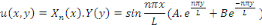

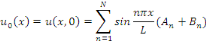

Réécrivons la solution   comme somme de toutes les solutions élémentaires (par

principe de superposition). comme somme de toutes les solutions élémentaires (par

principe de superposition).

Où   sont des constantes arbitraires. sont des constantes arbitraires.

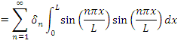

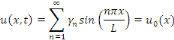

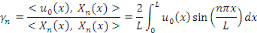

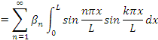

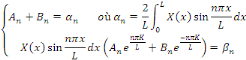

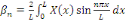

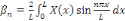

Déterminons maintenant les coefficients   grâce aux conditions initiales grâce aux conditions initiales

Les constantes   peuvent donc s'interpréter comme étant les

coordonnées de la décomposition de peuvent donc s'interpréter comme étant les

coordonnées de la décomposition de   dans la base dans la base   soit soit

Quant à la condition   elle donne elle donne

Nous obtenons donc

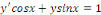

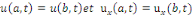

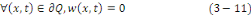

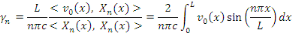

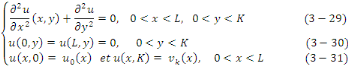

III.3 EQUATION DE LAPLACE

L'équation de Laplace dans   est donnée par : est donnée par :

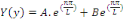

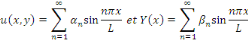

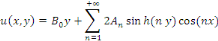

Par cette méthode, on pose toujours   où où   sont fonctions données. sont fonctions données.

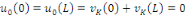

Dans ce cas, les conditions de comptabilité

sont :

En remplaçant   par par   dans l'équation dans l'équation   , on obtient , on obtient

Et donc, il y a une constante ë telle que :

La condition devient :   si non si non

Cherchons les valeurs propres et les fonctions propres du

problème aux limites :

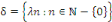

Nous trouvons que le spectre est

Où

Et une fonction propre associée à  est est

Pour   la solution générale de la solution générale de

Est

Où A et B sont des constants arbitraires.

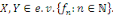

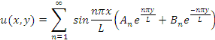

Les solutions de   sont : sont :

Est une solution générale de l'équation

quelque soit N?N et les coefficients quelque soit N?N et les coefficients   . .

Essayons de choisir N,   et et   afin de satisfaire les conditions aux limites qui deviennent : afin de satisfaire les conditions aux limites qui deviennent :

Ceci montre formellement

Dans ce cas, on peut déterminer N,   et et   de la manière suivante : de la manière suivante :

Si   nous pouvons écrire : nous pouvons écrire :

Où tous, sauf le nombre fini, les coefficients   et et   sont nuls. sont nuls.

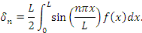

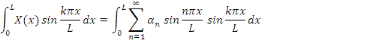

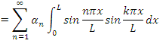

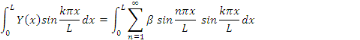

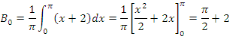

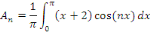

Nous calculons en multipliant par   et intégrons entre 0 et L. et intégrons entre 0 et L.

De même façon,

Donc, il suffit de choisir   et et   tels que tels que

Où

La solution su système est :

La méthode de Fourier nous a permis donc de

résoudre le problème pour des fonctions

Dans ce cas, la solution du problème sous forme de

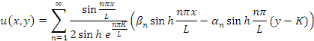

séries de Fourier est :

L'hypothèse que   assure seulement qu'un nombre fini de constantes assure seulement qu'un nombre fini de constantes   sont nuls et donc il s'agit des sommes. sont nuls et donc il s'agit des sommes.

Notons que la solution vérifie les conditions de

comptabilité et est infiniment dérivable.

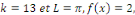

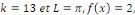

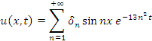

III.4 QUELQUES EXEMPLES [6]

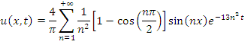

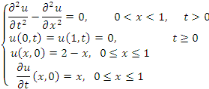

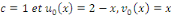

Exemple 3. 4. 1 soit à résoudre dans   l'EDP suivante : l'EDP suivante :

D'après le résultat de l'EDP de la chaleur

intégrée au point 3.2, dans le cas des conditions aux limites du

type DIRICHLET avec   la solution est donnée par l'expression la solution est donnée par l'expression

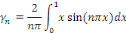

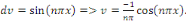

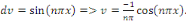

Alors, calculons les coefficients de Fourier   sachant que sachant que

Les coefficients de Fourier sont donnés par :

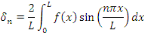

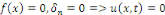

Dans le cas où   une solution triviale. une solution triviale.

Considérons le cas où

D'où la solution :

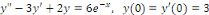

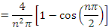

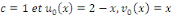

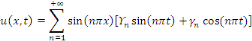

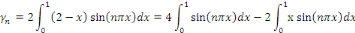

Exemple 4. 2 considérons dans   l'EDP suivante : l'EDP suivante :

D'après le résultat du problème d'Ondes

au point 3.3. avec   la solution est donnée par : la solution est donnée par :

Etant une série de Fourier, calculons les coefficients

de Fourier

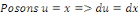

Posons

Posons   et et

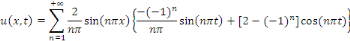

D'où la solution

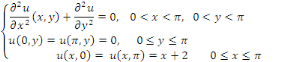

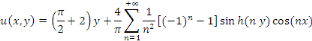

Exemple 3. 4. 3 soit à résoudre dans   l'EDP : l'EDP :

D'après le résultat de l'EDP de Laplace avec

la solution est donnée par l'expression : la solution est donnée par l'expression :

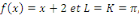

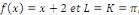

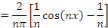

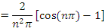

Calculons alors les coefficients de Fourier   : :

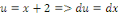

Par la méthode de changement de variable, posons

D'où la solution générale

BIBLIOGRAPHIE

[1] BALAC S. et CHUPIN L., Analyse et Algèbre :

cours et exercices corrigés, collections INSA de Lyon, Presses

polytechniques et universitaires romandes, 2008.

[2] DIXMIER J., Cours de mathématiques 1èr

cycle, Gauthier, 2ème Edition, revu et augmenté, Villars,

Paris, 1997

[3] KALAKI MBOYI S., Etudes singulières des

problèmes quasi-linéaires elliptiques, Mémoire,

U.P.KAN., 2022, Inédit.

[4] KALONGA NTAMBUE E., Application des polynômes de

Legendre à la résolution d'une EDP, TFC, U.P.KAN., 2019.

[5] KANKONDE ILUNGA B., EDP : cours et exercices,

MP3,UPKAN, 2022

[6] KELLECHE A., Equations de la physique

mathématique, MIR, Moscou, 1973

[7] LUBIN Thierry, Equations aux dérivées

partielles (EDP) ; méthodes de résolution des EDP par

séparation de variables ; Applications, Master,

Université de Lorraine, France, 2017.

[8] QUINET J., calcul intégral et séries,

Tome 3, 6ème Ed., Dunod, Paris, 1976

[9] QUINET J., Equations différentielles, Tome4,

6ème Ed., Dunod, Paris, 1977

[10] REINARD H., EDP : Introduction, Dunod, Paris,

2001

[11] SABIT Souhila, Notions sur les équations aux

dérivées partielles, Université IBN KHALDOUN-TIARET,

2017

|