CHAPITRE III : PRÉSENTATION, ANALYSE ET

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 43

3.1 Introduction 43

xi

3.2 Présentation des résultats

expérimentaux 43

3.3 Analyse des paramètres géotechniques

observés 45

3.4 Interprétation des résultats

46

3.4.1 Stabilité générale du

système 46

3.4.2 Efficacité de la

végétalisation 46

3.4.3 Réduction de l'humidité

résiduelle 46

3.5 Discussion des performances techniques 46

Formule utile d'analyse : 46

3.6. Représentation graphique de la partie

stabilisée à 31 jours de stabilisation 47

Conclusion partielle 47

CONCLUSION GENERALE 48

Références 50

ANNEXES 53

1. A-1 53

2. A-2 : Croissance progressive du vétiver en

photo (Jour 1, 5, 14, 21,31) 54

3. A-3 : MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET

GÉOTECHNIQUE DE LA

STABILISATION D'UNE PARCELLE DE 625 m2 PAR

PNEUS, VÉTIVER ET PAPYRUS 56

1

CHAPITRE 0 : INTRODUCTION GENERALE

0.1. Etat de la question

Les sols marécageux posent un défi majeur pour

la construction en raison de leur faible portance, de leur saturation en eau et

de leur instabilité. Dans la cellule Londo, située à

Butembo, une zone sujette aux inondations, ces problèmes se manifestent

par des tassements et des effondrements, rendant difficile l'aménagement

durable du territoire.

Face à ces défis, cette étude vise

à proposer une solution innovante basée sur l'utilisation de

matériaux recyclés combinés à des techniques de

bio-ingénierie adaptées au climat tropical de Butembo. L'objectif

est de renforcer les propriétés mécaniques des sols tout

en réduisant les coûts de stabilisation et en limitant l'impact

environnemental des travaux.

0.2. Problématique

Les sols marécageux présentent des défis

pour le développement des infrastructures en raison de leur faible

portance, de leur forte saturation en eau et de leur sensibilité aux

inondations. Ces caractéristiques entraînent des tassements

différés, une instabilité structurelle et des

difficultés de mise en oeuvre des fondations. Malgré les efforts

pour adapter les méthodes conventionnelles de stabilisation, celles-ci

restent souvent coûteuses et peu adaptées aux conditions

locales.

Dans plusieurs régions tropicales, la stabilisation des

sols marécageux repose sur des solutions classiques comme l'ajout de

chaux ou de ciment (Bernard & Rousseau, 2021), qui ont un impact

écologique et un coût élevé. De plus, ces approches

ne traitent pas durablement le problème des remontées capillaires

et de l'affaiblissement du sol en période de fortes pluies. Pour le cas

de Londo, il est donc crucial d'explorer des alternatives innovantes, à

la fois économiques et respectueuses de l'environnement, pour assurer

une stabilité durable des infrastructures.

Les matériaux recyclés et les techniques de

bio-ingénierie représentent des solutions prometteuses pour

améliorer les caractéristiques mécaniques des sols tout en

réduisant les coûts et l'impact environnemental. Toutefois, leur

efficacité et leur mise en oeuvre dans un contexte tropical comme celui

de Butembo nécessitent une analyse approfondie.

2

Dès lors, la question suivante se pose :

Comment stabiliser efficacement les sols marécageux de Londo

en intégrant des matériaux recyclés et des techniques de

bio-ingénierie, tout en assurant une solution économique et

durable ? Où trouver ces matériaux à longue échelle

?

Cette étude vise à répondre à

cette problématique en explorant une méthode innovante et

applicable aux conditions locales.

0.3. Objectifs

a) Objectif général

L'objectif général de ce présent travail

est de développer et évaluer une approche innovante pour la

stabilisation des sols marécageux en intégrant des

matériaux recyclés et des techniques de bio-ingénierie.

b) Objectifs spécifiques

> Identifier les caractéristiques géotechniques

des sols marécageux de Londo.

> Étudier l'impact des matériaux recyclés

(ex. pneus usagés, déchets de construction) sur

la stabilisation des sols.

> Sélectionner des plantes adaptées au climat

tropical de Butembo pour renforcer la

cohésion du sol.

> Modéliser et évaluer la performance des

solutions proposées à travers des études de

terrain et des simulations.

0.4. Hypothèses de recherche

Pour réaliser notre travail, nous avons

élaboré les hypothèses suivantes :

> L'utilisation de matériaux recyclés

améliore la portance et la stabilité des sols

marécageux.

> Les techniques de bio-ingénierie, en particulier

l'utilisation de plantes adaptées, permettent de limiter

l'érosion et d'améliorer la cohésion des sols.

> Une combinaison de ces techniques offre une solution

économique et durable pour la stabilisation des sols

marécageux.

3

0.5. Justification de l'étude

Cette étude se justifie par :

> L'urgence du problème : Londo fait face à

des inondations fréquentes qui compromettent la stabilité des

infrastructures.

> L'intérêt scientifique : Tester une approche

innovante en combinant matériaux recyclés et

bio-ingénierie.

> L'impact économique et environnemental :

Réduire les coûts de stabilisation et favoriser l'usage de

ressources locales.

0.6. Délimitation de l'étude

> Délimitation spatiale : : L'étude est

menée dans la cellule Londo, précisément sur un lopin de

terrain expérimental de 3 mètres sur 4 mètres (3x4 m),

situé dans le quartier de l'Évêché à

Butembo.

> Délimitation temporelle : L'étude couvre

une période d'analyse de 12 mois afin d'observer l'évolution des

sols stabilisés.

> Délimitation thématique : L'étude se

concentre sur des méthodes alternatives et innovantes de stabilisation,

en excluant les solutions classiques telles que les fondations profondes.

0.7. Limites de l'étude

Dans ce travail nous allons nous focaliser sur des

observations de terrain. L'absence de tests en laboratoire constitue une limite

importante.

0.8. Subdivision du travail

Outre l'introduction générale et la conclusion

générale, ce travail comportera trois chapitres :

> CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES MATERIAUX RECYCLES ET LA

BIO-INGENIERIE DANS LA STABILISATION DES SOLS

> CHAPITRE II : METHODOLOGIE DE STABILISATION DU SOL

MARECAGEUX DE LONDO

> CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION

DES RESULTATS

4

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES MATERIAUX RECYCLES ET

LA

BIO-INGENIERIE DANS LA STABILISATION DES SOLS

Le présent chapitre vise à établir les

fondements théoriques et techniques de la stabilisation des sols

marécageux à travers l'usage de matériaux recyclés

et de la bio-ingénierie. En s'appuyant sur des références

scientifiques et des expériences de terrain, il explore les

propriétés géotechniques des pneus usagés, des

débris de béton et des plantes tropicales adaptées. Cette

base permettra de justifier les choix méthodologiques du chapitre

suivant et d'ancrer la démarche dans une logique de durabilité,

d'innovation et d'adaptation locale.

Section 0 : Contexte territorial - Présentation

de la cellule Londo (ville de Butembo)

Avant d'aborder le vif du présent chapitre, il est

essentiel de situer le cadre géographique et social dans lequel cette

recherche a été menée. La cellule Londo constitue le

périmètre d'étude choisi pour expérimenter une

méthode innovante de stabilisation des sols marécageux à

base de matériaux recyclés et de techniques de

bio-ingénierie.

0.1. Situation géographique

La cellule Londo fait partie des huit cellules du quartier de

l'Évêché, lui-même situé dans la commune

Bulengera de la ville de Butembo (Nord-Kivu). Elle est délimitée

de la manière suivante :

- À l'Est, par la cellule Vuhumbi

et le quartier Mutiri ;

- À l'Ouest, par la rivière

Kimemi, qui la sépare des cellules

rivière-Kimemi et Vungi

A ;

- Au Nord, par le quartier Kalemire

;

- Au Sud, par la cellule

Makoka.

Ce positionnement géographique place Londo dans une

zone semi-urbaine soumise à des dynamiques de croissance rapide, avec un

développement foncier accru, souvent non planifié. Une carte du

quartier est présentée en annexe (figure A.1), avec la cellule

Londo encerclée en jaune.

5

0.2. Données démographiques

Selon les données de recensement 2024, la cellule compte

2 956 habitants, répartis

comme suit :

Hommes

801

Femmes

557

Garçons

690

Filles

908

Total

2 956

Tableau 1 : Effectif de la population de la cellule Londo

lors du recensement de l'année 2023

Cette population est concentrée sur une superficie

estimée à 1,33 km2, soit une densité d'environ

2 222 habitants/km2, ce qui témoigne d'une pression

foncière non négligeable, particulièrement dans un

environnement dont les sols sont hydromorphes et peu adaptés à la

construction.

0.3. Composition socioculturelle

La majorité des habitants appartient au groupe ethnique

Yira, composé notamment des clans Basukali, Baswagha, Bahira, Batangi,

Bahambo, Bakira, Bamate, entre autres. Bien que des individus d'autres tribus

soient également présents, ils y forment une minorité

sociale.

Ce contexte culturel est déterminant dans la conception

de solutions d'aménagement, car il faut tenir compte des

représentations locales liées à l'eau, à la terre,

à la construction, mais aussi à la perception du recyclage et des

plantes utilisées en bio-ingénierie.

0.4. Gouvernance locale

Sur le plan administratif, la cellule Londo est

subdivisée en blocs (ou dix maisons), encadrés par :

- KATEMBO MUHESI Guillaume - MUHINDO SYAHOMBIRE - PALUKU

MBUTUTU

- ISAMBIRO Jeanne

L'ensemble est placé sous la gestion de Madame KAVIRA

IVAMBA Cyprianose, cheffe de cellule, assistée de son adjoint KAKULE

SUMBANDELI Denis. Cette organisation locale joue un rôle clé dans

l'acceptation sociale du projet de stabilisation, notamment en facilitant

l'expérimentation participative sur terrain et l'adhésion

communautaire.

6

Section 1 : Généralités sur les

déchets - Cas particulier des pneus usagés

1.1. Définition des

déchets

Les déchets sont des résidus d'activités

humaines ou naturelles, considérés comme n'ayant plus

d'utilité immédiate pour leur détenteur. Selon la

Directive 2008/98/CE, un déchet est : « Toute substance ou tout

objet dont le détenteur se défait ou a l'intention ou

l'obligation de se défaire » (Union européenne, 2008).

Dans le secteur du génie civil, les déchets

représentent à la fois un enjeu écologique et une

opportunité technique :

- Enjeu écologique, car leur accumulation non

maîtrisée pollue l'air, les sols et les nappes phréatiques

;

- Opportunité technique, car certains déchets

peuvent être revalorisés comme matériaux secondaires,

notamment pour le remblayage, le traitement des sols, ou encore dans la

fabrication de bétons alternatifs (Ademe, 2021).

1.2. Classification des

déchets

Les déchets peuvent être classés selon

plusieurs critères :

Critère

Origine

Propriétés

État physique

Valorisation

Types

Ménagers, industriels, agricoles, BTP, hospitaliers

Dangereux, non dangereux, inertes

Solides, liquides, gazeux

Recyclables, compostables, inertes, non recyclables

Tableau 2 : Classification des déchets selon les

critères

En génie civil, les déchets les plus

utilisés pour la valorisation des sols sont :

- Les déchets inertes : béton

concassé, brique, céramique ;

Tableau 3 : Composition physico-chimique d'un pneu

7

- Les déchets non biodégradables :

plastiques, caoutchouc, pneus, géosynthétiques. 1.3. Les

pneus usagés : un défi et une opportunité

1.3.1. Problématique mondiale des pneus en fin

de vie

Chaque année 1,5 milliard de pneus atteignent leur fin

de vie dans le monde (ONUDI, 2020). Le stockage ou l'incinération

sauvage de ces pneus provoque :

- Pollution des sols et de l'air (émission de dioxines)

;

- Prolifération de moustiques en saison humide (eaux

stagnantes) ; - Risque d'incendies toxiques.

À Butembo, les pneus sont souvent abandonnés ou

utilisés de façon informelle, sans encadrement technique.

Pourtant, ils peuvent jouer un rôle d'amendement géotechnique,

notamment dans les sols hydromorphes.

1.3.2. Composition physico-chimique du

pneu

Un pneu est un matériau composite structuré. En

moyenne, sa composition massique est la suivante (Ali et al., 2019) :

Constituant

Caoutchouc (naturel + synthétique)

Noir de carbone

Acier

Textiles (nylon,

rayonne)

Additifs (soufre, zinc)

Pourcentage

40-60 %

20-30 %

10-15 %

5-10 %

2-4 %

Fonction

Élasticité, résistance à la

fatigue

Renforcement, protection UV

Armature (ceintures, talon)

Renforcement interne

Vulcanisation, résistance au feu

8

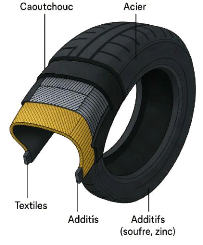

Figure 1 Coupe structurelle d'un pneu 1.3.3.

Propriétés géotechniques du pneu

Les propriétés mécaniques du pneu en font

un matériau d'ingénierie potentiel. Il peut être

utilisé seul ou en mélange avec un sol. Les

caractéristiques les plus importantes sont :

Propriété

Densité sèche (ñd)

Porosité

Résistance au cisaillement (ö)

Cohésion apparente (c)

Coefficient de perméabilité (k)

Valeur typique

450-600 kg/m3 (granulats de pneus)

Élevée (drainage excellent)

30-45° (si mélangé avec sable)

0 à 30 kPa (selon humidité et taux)

10-2 à 10-3 m/s (haute

perméabilité)

Tableau 4 : : Propriétés géotechniques

d'un pneu

Avec yd = ms ~

? ms = masse sèche du matériau (en N) ? V =

volume total du matériau (en m3)

9

? ?d = poids volumique sec (kN/m3) 1.3.4.

Modes d'utilisation en génie civil

Les pneus peuvent être utilisés sous

différentes formes transformées :

- Pneus entiers : fondations de murs de soutènement, murs

de soutènement éco-tyres, remblais ;

- Pneus coupés : en bandes ou demi-cercles pour le

drainage ;

- Broyats de pneus : comme granulats ou amendement

géotechnique.

Figure 2 : Pneus comme remblais légers

1.3.5. Modes alternatifs d'utilisation

Dans un contexte comme celui de Butembo, où

l'accès aux engins de chantier est très limité, il est

impératif d'utiliser des méthodes manuelles de stabilisation

adaptées au terrain et aux ressources locales. Les pneus usagés,

souvent perçus comme un déchet, peuvent être

transformés en matériaux de stabilisation efficaces sans

traitement mécanique lourd (ONUDI, 2020 ; Ali et al., 2019).

De plus, les autorités techniques conseillent un

drainage soigné autour des structures en pneus pour assurer leur

longévité (Pangea Biotecture, 2022).

10

A. Utilisation de pneus entiers pour le

soutènement

Les pneus entiers peuvent être disposés en

quinconce ou en colonnes verticales, sans engins, et remplis de terre ou de

gravier stabilisé. Leur forme circulaire répartit bien les

charges et facilite un drainage naturel. Cette méthode est idéale

pour :

- Créer des bordures de soutènement sur des pentes

instables ;

- Limiter l'érosion latérale dans les terrains

marécageux ;

- Former des murs simples ou marches sur des zones glissantes ou

inondables.

Des études montrent que ces murs de pneus, bien

empilés, peuvent résister à des pressions latérales

significatives (HR Wallingford, 2004).

B. Empilement vertical de pneus pour remblai

stabilisé

Dans des zones saturées, les pneus sont empilables

verticalement. Remplis manuellement de sol ou de gravats, puis compactés

à la main, ils forment des colonnes absorbantes qui améliorent la

portance du sol. Cette approche :

- Renforce localement la structure du sol ;

- Favorise le drainage vertical ;

- Peut servir de base stable pour des allées

piétonnes temporaires ou des plateformes.

C. Découpe simple pour drainage ou

canalisation

À l'aide de machettes ou de lames chauffées, il

est possible de découper manuellement des pneus en bandes ou

demi-cercles. Ces pièces servent à :

- créer des rigoles de drainage longitudinal,

- stabiliser les berges de petits canaux,

- agir comme éléments souples sous des zones

végétalisées.

Ce procédé artisanal permet une

adaptabilité locale, tout en limitant le coût et la

complexité des installations.

D. Perspectives d'usage technique

Des recherches sur des murs de pneus montrent que cette

technique peut être structurée sans béton ou métal:

les pneus remplis offrent une solution de soutènement alternative peu

coûteuse, fiable et durable (Barros et al., 2019).

11

E. Synthèse des avantages

Critère

Accessibilité

Économie

Écologie

Participation

Durabilité

Avantage des techniques manuelles en pneus

Réalisables sans machine ni électricité

Pas d'achat ni location d'engins

Valorisation des déchets pneus

Mobilisation communautaire sur site

Matériau stable, résistant à

l'humidité

Tableau 5 : Principaux atouts des pneus usagés en

stabilisation manuelle

Sans recourir à des engins ou traitements industriels,

ces techniques permettent de valoriser des pneus usagés en

éléments de stabilisation manuelle. Elles offrent une solution

validée empiriquement, durable, économique et appropriante par la

communauté locale.

1.3.6. Avantages et limites techniques

Avantages

Léger et non biodégradable

Drainant et peu compressible

Disponibilité gratuite ou à bas coût

Adapté au renforcement des sols mous

Inconvénients

Inflammabilité (si exposé)

Résistance à la traction faible

Besoin de transformation (main d'oeuvre)

Recyclage difficile après usage secondaire

Figure 3 : Avantages et limites techniques d'utilisations

des pneus en GC

Les pneus usagés, en apparence inutiles, sont en

réalité une matière première secondaire

précieuse pour le génie civil. Ils possèdent des

caractéristiques mécaniques et hydrauliques utiles pour

stabiliser les sols mous ou saturés d'eau.

Dans un contexte urbain ou semi-rural tel que Londo à

Butembo, leur réutilisation permet de :

- Réduire les coûts de stabilisation, - Valoriser un

déchet abondant,

12

- Améliorer les propriétés du sol

marécageux, avec un faible impact environnemental. La section suivante

abordera les débris de béton recyclé, un autre

matériau clé dans la

stabilisation durable.

|