SECTION 2 : Les débris de béton

recyclé dans la stabilisation des sols

t t é é l

2.1. Contexte général

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP)

génère à lui seul environ 70 % des déchets solides

dans le monde industrialisé (OCDE, 2022). Parmi ces déchets, les

gravats de démolition et en particulier le béton concassé

représentent une source massive de matière recyclable.

Ces débris après traitement peuvent être

valorisés comme :

- Granulats recyclés pour bétons non structurels, -

Couche de fondation routière,

- Stabilisant pour sol mou ou instable,

- Remblai technique.

Cette valorisation s'inscrit dans une logique

d'économie circulaire, en réduisant l'extraction de granulats

naturels et en limitant les dépôts sauvages.

2.2. Composition et typologie des débris de

béton

Le béton est un matériau composite,

constitué de granulats en 70 à 80 %, de pâte de ciment

hydraté, d'eau et parfois d'adjuvants.

Lorsque ce béton est démoli, ses fragments

contiennent :

Composant

Granulats (naturels)

Pâte de ciment hydratée

Pourcentage typique

60-70 %

20-30 %

Rôle dans le sol

Squelette granulaire - portance

Effet liant secondaire, stabilisation

13

|

Fines de démolition

|

5-10 %

|

Remplissage, influence

perméabilité

|

sur

|

la

|

|

Ferraillage résiduel

|

< 2 %

|

À trier lors du concassage

|

|

|

Tableau 6 Composition moyenne des débris de

béton recyclé -(adapté de Hofmann & Müller,

2018)

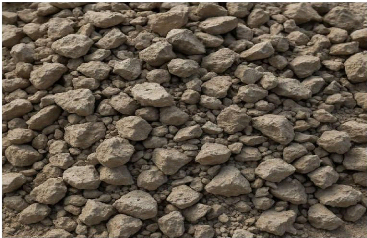

Figure 4 : Exemple de béton concassé prêt

à être utilisé 2.3. Propriétés

géotechniques du béton recyclé

Le béton recyclé est granulaire, mais

présente une texture rugueuse et une porosité plus

élevée que les granulats naturels. Ses principales

propriétés géotechniques sont :

Propriété

Densité sèche (ñd)

Porosité (n)

Angle de frottement interne (ö)

Cohésion (c)

Valeur typique

1800 à 2100 kg/m3

20 à 30 %

35 à 45°

5 à 25 kPa (si compacté)

Utilité géotechnique

Bonne compacité

Drainage et respiration du sol

Stabilité en talus

Liant partiel avec la matrice naturelle

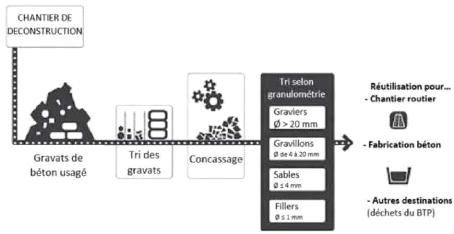

Figure 5 : Schéma de production du béton

recyclé

14

|

|

|

|

Perméabilité (k)

|

10-4 à 10-5 m/s

|

Permet contrôlée

|

une

|

infiltration

|

|

|

|

Tableau 7 : Propriétés géotechniques

typiques du béton recyclé (Siddique & Naik, 2020;

Eurocode

7,2004)

Avec n = (1 - 1)d1

1)) x 100

? pd : densité sèche du béton

concassé

? ps : densité des grains (environ 2500 kg/m3

pour béton)

2.4. Techniques de traitement et

transformation

Avant d'être utilisé, le béton recyclé

subit plusieurs étapes de traitement :

1°) Tri des déchets de démolition

(enlèvement bois, plastiques, ferraille)

2°) Concassage primaire, puis secondaire

3°) Tamisage pour calibrer les granulométries

4°) Stockage à sec ou traitement hydraulique

15

2.5. Avantages dans la stabilisation des sols

L'intérêt d'utiliser du béton

recyclé dans la stabilisation des sols réside dans sa

capacité à améliorer la portance, sa texture rugueuse

favorable à l'adhérence ainsi que sa perméabilité

modérée utile en sol marécageux :

- Effet drainant ? prévient l'accumulation d'eau dans les

sols ;

- Réduction du gonflement des argiles grâce

à l'alcalinité résiduelle ; - Augmentation de la portance

CBR du sol ;

Le California Bearing Ratio (CBR) d'un sol argileux peut

passer de 4 % à 15 % après stabilisation par béton

concassé (Siddique et al., 2020).

- Coût réduit (disponibilité locale en zone

urbaine).

2.6. Limites et précautions d'usage

a. Limites

? Variabilité du matériau ;

? Présence de chlorures ou sulfates ? risque chimique

pour les sols ; ? Effritement sous chargement répété s'il

n'est pas bien compacté.

b. Recommandation

Toujours combiner le béton concassé avec un

protocole de compactage normalisé (Proctor ou VBS) pour éviter

les tassements différentiels.

2.7. Cas d'application : sols hydromorphes

Dans le cas d'un sol hydromorphe comme celui de Londo à

Butembo, le béton recyclé permet de :

- Créer un matelas drainant en fond de couche ;

- Amender la texture du sol (sol fin + gravats) ;

- Limiter l'infiltration permanente vers les nappes souterraines

;

- Préparer le sol à recevoir un

végétal dans une approche de bio-ingénierie (cf.

Section

3).

L'utilisation des débris de béton recyclé

s'inscrit pleinement dans les stratégies durables du BTP. Ce

matériau, longtemps considéré comme un rebut, devient un

vecteur de stabilisation écologique et économique des sols

à faible portance. Il offre de nombreux

16

avantages structurels à condition de respecter un tri

sélectif, un concassage calibré, et une application

adaptée au contexte géotechnique.

Il constitue un complément pertinent aux

matériaux végétalisables, et sa combinaison avec les pneus

ou la bio-ingénierie (Section 4) représente une innovation

à fort potentiel.

Section 3 : Développement de la

bio-ingénierie dans la stabilisation des sols

3.1. Introduction générale à la

bio-ingénierie des sols

La bio-ingénierie des sols, également

appelée ingénierie écologique, constitue une discipline

innovante au sein du génie civil contemporain. Elle se définit

comme l'ensemble des techniques qui utilisent des matériaux vivants

(essentiellement des plantes) et leurs structures (racines, tiges, rhizomes)

souvent combinés à des éléments inertes

(géotextiles, bois, pierres, grillages), dans le but de stabiliser les

terrains, prévenir l'érosion et favoriser la

régénération des milieux dégradés (Gray

& Sotir, 1996 ; Schiechtl & Stern, 1996).

Contrairement aux techniques traditionnelles de stabilisation

comme par exemples les murs en béton armé, gabions, enrochements,

béton projeté ; la bio-ingénierie propose une alternative

plus souple, intégrée et durable. Elle présente un triple

avantage : écologique (préservation de la biodiversité,

amélioration du microclimat), économique (coût

réduit de mise en oeuvre et d'entretien) et social (acceptabilité

par les populations locales, esthétique paysagère).

Dans le contexte des sols marécageux de la cellule

Londo à Butembo, caractérisés par une forte

humidité, une portance faible et une vulnérabilité accrue

aux inondations, la bio-ingénierie représente une solution

hautement pertinente. Elle répond aux défis locaux en limitant

l'impact environnemental tout en assurant une stabilité progressive du

sol.

17

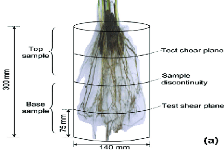

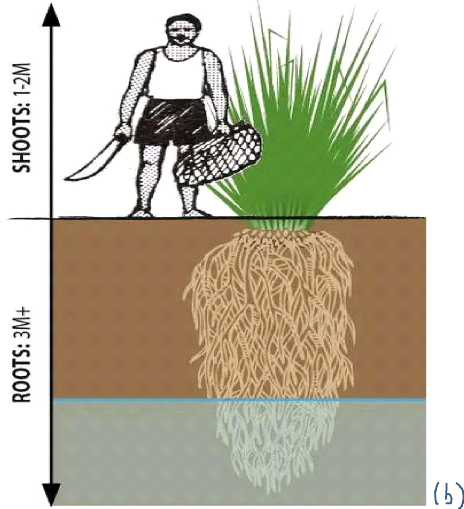

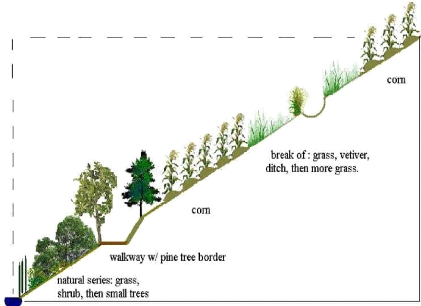

Figure 6 : (a) et (b) Illustrations des interactions entre

les plantes et le sol dans le cadre de la bio-ingénierie.

3.2. Principes techniques de la bio-ingénierie des

sols

3.2.1. Mécanismes d'action

Les plantes utilisées dans la bio-ingénierie

agissent à plusieurs niveaux :

- Action mécanique directe des racines : les

systèmes racinaires renforcent le sol par ancrage et cohésion.

Cela s'apparente à un "armement biologique" du sol.

18

- Drainage biologique : certaines espèces (comme le

vétiver ou le papyrus) favorisent l'assèchement naturel par

évapotranspiration.

- Réduction de l'érosion : la couverture

végétale atténue l'impact des gouttes de pluie,

réduit le ruissellement et stabilise la couche arable.

Figure 7 : Schéma des mécanismes d'action des

plantes sur la stabilisation des sols. 3.3. Avantages et

inconvénients des techniques bio-ingénieriques

Tableau 3.1 : Avantages

Avantages

Réduction des coûts de construction

Intégration environnementale

Auto-régénération du système

végétal

Commentaire

Matériaux disponibles localement (plantes, terre,

bois), peu de machinerie lourde

Conformité aux objectifs du développement

durable

Les systèmes biologiques se développent et

s'adaptent avec le temps

Pd = V

19

|

|

|

|

|

|

|

Amélioration microclimat

|

de

|

la

|

biodiversité

|

et

|

du

|

Favorise le retour de la faune et de la flore

indigène

|

|

|

|

|

|

|

Tableau 8 : Avantages des techniques

bio-ingénieriques. Tableau 3.1 :

Inconvénients

Inconvénients

Délai de mise en oeuvre

Efficacité variable selon les espèces choisies

et le climat local

Nécessite un suivi et un entretien régulier

Moins adapté aux zones fortement urbanisées ou

très pentues sans renforcement

Commentaire

Nécessite un temps de croissance des

végétaux

Choix des plantes doit être adapté au site

(climat tropical, niveau de nappe)

Désherbage, replantation possible, surtout au

début

Parfois nécessite une hybridation avec des techniques

classiques

Tableau 9 : inconvénients des techniques

bio-ingénieriques

3.4. Paramètres géotechniques à

intégrer dans la conception bio-ingénierique

Pour qu'une solution bio-ingénierique soit efficace, elle

doit s'appuyer sur les paramètres géotechniques du sol. Les

formules ci-dessous permettent d'évaluer la capacité portante et

la stabilité :

a. Teneur en eau (W)

MhMS

w = x 100

MS

Avec :

· Mh = masse humide

· MS = masse

sèche

b. Densité sèche (ñd)

MS

20

Avec :

· Ms =masse sèche

· V =volume de l'échantillon

c. Porosité (n)

~~

~ = 1 -

Ps

Avec :

· ps= densité des particules solides

(généralement 2,65g/cm3 pour les sols

silteux/argileux)

d. Cohésion racinaire (Cr)

Inspirée des recherches de Wu et al. (1979) :

· Tr= résistance au cisaillement des

racines

· Ar surface racinaire

· At = surface totale

3.5. Plantes adaptées à la

bio-ingénierie en climat tropical humide

Espèce

|

|

Rôle principal

|

|

Remarques

|

|

Image

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vetiveria zizanioides

|

|

|

Drainage, stabilisation racinaire

|

|

Tolère humidité

extrême, croissance rapide

|

|

|

Pennisetum

purpureum (herbe à éléphant)

|

|

|

Protection contre

l'érosion

|

|

Haute biomasse,

couverture rapide du sol

|

|

|

Les terrains saturés et instables, comme ceux

rencontrés à Londo (Butembo), exigent des solutions

économiques, facilement applicables et respectueuses de

l'environnement.

21

Typha australis

Cyperus papyrus

Assèchement et

filtration naturelle

Fixation en terrain inondé

Utilisée dans les zones humides,

marécageuses

Forte densité racinaire, bon pour berges et zones

marécageuses

Tableau 10 : Espèces végétales

adaptées à la bio-ingénierie en climat tropical humide.

3.6. Perspectives et intégration en génie

civil

Dans les projets de génie civil en milieu humide comme

à Londo, la bio-ingénierie doit être intégrée

dès la phase de conception :

? En prémisse aux travaux classiques pour consolider le

terrain ;

? En complément des solutions techniques

conventionnelles (ex. : géotextiles, drainage contrôlé)

;

? En entretien durable post-construction (protection des

talus, régulation hydrique, prévention de l'érosion).

Section 4 : Combinaison de matériaux

recyclés avec la bio-ingénierie

4.1. Introduction générale

L'innovation dans la stabilisation des sols marécageux

passe aujourd'hui par une intégration réfléchie entre

matériaux recyclés et techniques de bio-ingénierie. Cette

approche hybride, qui associe le potentiel structurel des matériaux tels

que les pneus usagés et les débris de béton à la

fonction écologique et mécanique des plantes comme le papyrus, le

vétiver ou l'herbe à éléphant, ouvre une nouvelle

voie en génie civil durable.

22

L'assemblage manuel de pneus usagés, combiné

à la plantation de végétaux à forte capacité

de fixation et de transpiration, répond à ces exigences, tout en

valorisant des déchets souvent négligés.

4.2. Justification du choix technologique

· Les pneus usagés non broyés,

disposés manuellement en couches compactées, offrent une

structure flexible, résistante à l'humidité et à la

déformation.

· Les végétaux sélectionnés

(vétiver, papyrus, herbe à éléphant) assurent une

fixation racinaire profonde et une régulation hydrique du sol.

· L'approche manuelle permet une adaptation aux moyens

locaux, sans besoin de machinerie lourde.

Figure 8 : : Disposition des pneus en nappe

horizontale

4.3. Méthode d'assemblage

· Mise en place manuelle des pneus en nappe horizontale

· Remplissage de terre stabilisée ou débris

de béton recyclé dans chaque pneu

· Compactage avec pilon manuel

· Plantation des végétaux dans les

interstices

· Arrosage contrôlé et suivi de croissance

23

Figure 9 : : Plantation de vétiver entre les pneus

remplis de sol compacté 4.4.Principe d'interaction des

pneus non broyés et de la végétation

Les pneus usagés entiers, disposés selon une

trame de type alvéolaire, jouent un rôle de renfort par

confinement latéral et dissipation de l'énergie. Une fois remplis

de sol compacté manuellement, ils deviennent des unités

semi-rigides à haute capacité portante.

Le modèle mécanique simplifié de cette

interaction peut être exprimé par :

- Gadm : contrainte admissible augmentée (kPa)

- Nf : force de frottement latéral (kN) - Seff : surface

effective de base (m2)

4.5. Comportement mécanique global

L'interaction entre les pneus et les racines des plantes

induit une augmentation de la cohésion apparente du sol. Le

modèle simplifié d'amélioration de la résistance

est exprimé par :

Ce f f = Co + OCpneus +

OCraCines ? co:

cohésion initiale du sol

24

· Ocpneus: effet de confinement et de friction interne des

pneus

· Ocracines: contribution mécanique des racines

profondes

4.6. Tableau comparatif des composants

Élément

|

Rôle principal

|

|

|

Avantage spécifique

|

Pneus usagés Vétiver Papyrus Herbe à

éléphant

|

|

Confinement latéral Stabilisation verticale Drainage et

stabilisation Couverture et fixation

|

|

|

Réutilisation de déchets, faible coût

Racines profondes, croissance rapide Évapotranspiration

élevée

Densité racinaire élevée,

esthétique

|

|

Tableau 11 : Caractéristiques comparées des

matériaux recyclés et végétaux

intégrés. 4.7. Formulation de la capacité

portante

La capacité portante du sol amélioré peut

être modélisée avec la formule de Terzaghi modifiée

:

qu = ce!!Nc + yD!Nq + 0.5yBNy

Équation 1 Formule adaptée ici pour estimer

la portance du sol renforcé par pneus compactés

et

enracinement végétal

où :

· qu: pression admissible du sol

amélioré

· ce!!: cohésion effective

améliorée

· y: poids volumique du sol

· D!: profondeur de la base de l'élément

stabilisateur

· B: largeur de l'élément stabilisateur

· Nc, Nq, Ny: coefficients

de portance dépendant de l'angle de frottement interne du sol. Les

valeurs de Nc, Nq et Ny sont en annexe.

25

Conclusion partielle

Ce premier chapitre a permis de poser les bases

théoriques et techniques nécessaires à la

compréhension de notre démarche innovante de stabilisation des

sols marécageux. Nous avons exploré d'une manière

générale la problématique des déchets solides,

notamment les pneus usagés et les débris de béton, tout en

analysant leur potentiel de réutilisation dans une logique

d'économie circulaire.

L'approche par bio-ingénierie, ensuite

détaillée, s'est révélée

particulièrement adaptée aux environnements instables tels que

les zones humides, en raison de son caractère écologique,

économique et durable. Enfin, la combinaison entre matériaux

recyclés et techniques bio-ingénieriques ouvre la voie à

une solution novatrice, applicable dans des contextes contraignants comme celui

de la cellule Londo.

Ces fondements théoriques permettent d'aborder avec

rigueur et cohérence le chapitre suivant, qui exposera de manière

détaillée la méthodologie mise en oeuvre pour stabiliser

de manière efficace et durable le sol marécageux de notre zone

d'étude à Butembo.

26

|