CHAPITRE II : METHODOLOGIE DE STABILISATION DU SOL

MARECAGEUX

DE LONDO

2.1. Introduction

Dans un contexte urbain en pleine croissance comme celui de la

ville de Butembo, assurer la stabilité des sols avant toute mise en

oeuvre d'ouvrages d'infrastructure constitue un impératif pour la

sécurité des constructions et la durabilité de

l'aménagement du territoire. Le présent chapitre s'inscrit dans

le cadre d'un projet innovant de stabilisation des sols marécageux de la

cellule Londo, située au centre-ville de Butembo, en vue de rendre ce

terrain apte à recevoir ultérieurement des constructions à

grande charge, après une période d'observation et

d'évaluation.

En l'absence de laboratoire géotechnique,

l'étude s'appuie sur une démarche méthodique,

cohérente avec les fondements du génie civil. Elle combine des

observations de terrain, des essais élémentaires, des calculs

déductifs simples et des principes issus de la mécanique des

sols. L'objectif n'est pas de reproduire une campagne géotechnique

classique, mais de démontrer la faisabilité d'une stabilisation

efficace, économique et reproductible, accessible aux populations

locales.

Pour caractériser le sol, nous avons distingué

les paramètres de nature (granulométrie, argilosité, poids

volumique des grains solides) et les paramètres d'état (teneur en

eau, porosité, indice des vides, etc.), évalués à

partir de données issues de prélèvements

réalisés sur le terrain. L'approche repose sur une logique

d'observation structurée, sans laboratoire, mais sans s'éloigner

des standards de la discipline.

Ce chapitre détaille donc, section par section les

matériaux employés, la méthodologie appliquée, les

configurations proposées pour la mise en oeuvre ainsi que les

considérations pratiques et économiques pour assurer à la

fois la faisabilité, la reproductibilité et la durabilité

de cette solution dans d'autres zones similaires à Butembo.

2.2. Matériels et méthodes

Dans le cadre de cette étude expérimentale

menée sur un terrain marécageux situé au centre-ville de

Butembo, plus précisément dans la cellule de Londo, une

démarche rigoureuse et progressive a été adoptée

pour démontrer l'efficacité d'une méthode de stabilisation

innovante, fondée sur l'intégration de matériaux

recyclés et de la bio-ingénierie végétale. Cette

section présente les matériaux utilisés et les

étapes méthodiques suivies pour l'application sur

27

le site d'expérimentation, ainsi que les techniques

d'observation scientifique choisies pour en évaluer la performance.

2.2.1. Description des matériaux

mobilisés

a. Pneus usagés entiers

Le choix de pneus entiers non broyés répond

à une logique de durabilité, d'économie et de valorisation

des déchets urbains. Ces éléments,

récupérés dans les garages et ateliers mécaniques

de Butembo, sont employés comme éléments de stabilisation

mécanique du sol. Leurs parois rigides permettent de créer une

base souple mais résistante, agissant comme une plateforme drainante qui

réduit la pression verticale sur le sol saturé en eau. Ce

rôle d'amortisseur de contrainte permet d'atténuer les tassements

et de réduire la déformation du sol sous charge (Humphrey &

Sandford, 1993). En plus de leur fonction structurelle, ils assurent une

redistribution plus homogène des charges vers le sol sous-jacent.

Figure 10: Pneus usagés avant leur mise en

oeuvre

b. Sols de déblais du site

Les matériaux excavés lors de la mise à

nu du site (terre argileuse, limoneuse ou sableuse selon les zones) sont

réutilisés comme remblai entre les structures de pneus. Ils

subissent un compactage manuel au fur et à mesure de leur

dépôt afin d'assurer leur

28

densification et d'éviter toute inclusion d'air ou de

vide excessif. Ce remblai participe activement à la réduction de

la porosité du sol et améliore la portance superficielle.

c. Plantes stabilisatrices

sélectionnées

Le choix des espèces végétales s'est

porté sur des plantes locales, adaptées aux milieux humides

tropicaux, connues pour leurs racines à fort pouvoir d'ancrage et leur

action stabilisatrice :

? Papyrus (Cyperus papyrus) : adapté

aux zones inondées, il contribue à assécher partiellement

le sol par évapotranspiration et crée une structure racinaire

dense au voisinage immédiat de la surface (Muthuri et al., 1989).

? Vétiver (Chrysopogon zizanioides) :

réputé pour ses racines verticales pouvant atteindre

jusqu'à 3 mètres, il agit comme un treillis souterrain qui limite

la dispersion du sol sous contrainte (Truong & Loch, 2004).

? Herbe à éléphant (Pennisetum

purpureum) : ses rhizomes horizontaux stabilisent les couches

supérieures du sol tout en facilitant la couverture

végétale rapide, limitant l'érosion en surface.

2.2.2 Étapes méthodologiques de mise en

oeuvre

a) Première étape : reconnaissance et

nettoyage du terrain

Cette étape consiste à dégager la

surface végétale spontanée, à identifier les zones

les plus instables et à niveler le terrain selon une pente douce (1

à 2%) pour faciliter l'écoulement gravitaire des eaux de surface.

Un quadrillage du site expérimental est ensuite effectué pour

assurer un suivi rigoureux de chaque segment traité.

b) Deuxième étape : excavation

contrôlée

Une excavation sur une profondeur de 40 à 50 cm est

réalisée manuellement. Cette opération vise à

retirer la couche superficielle instable et à préparer une assise

mécanique plus homogène. La profondeur choisie permet

également d'enterrer partiellement les pneus, évitant ainsi leur

soulèvement.

29

Figure 11 : Début excavation du sol arable

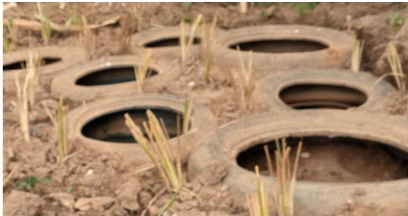

c) Troisième étape : positionnement des pneus

usagés

Les pneus sont disposés horizontalement dans

l'excavation, en quinconce, de manière à couvrir toute la

surface. Chaque pneu est posé à plat et les espaces interstitiels

sont comblés avec les déblais préalablement triés

(limons ou sable compacté). Le passage répété de

dame manuelle permet de stabiliser l'ensemble.

Figure 12 : Pose de la nappe des pneus

30

d) Quatrième étape : compactage et

régularisation du niveau supérieur

Une couche supplémentaire de 10 à 15 cm de

déblais est déposée au-dessus du réseau de pneus,

puis compactée avec soin. Cette couche sert d'interface de contact entre

la zone renforcée et le tapis végétal futur, assurant une

bonne continuité mécanique.

e) Cinquième étape : implantation des

espèces végétales

Les plants de vétiver, papyrus et herbe à

éléphant sont disposés selon un motif triangulaire avec un

espacement moyen de 40 cm. Ce choix permet d'assurer un recouvrement progressif

du sol tout en favorisant un développement racinaire

complémentaire. Les espèces sont arrosées de

manière régulière pour assurer leur reprise.

Figure 13 : Plantation des vetivers entre-pneus 2.2.3

Méthode d'observation et d'évaluation

L'évaluation de la performance de cette solution de

stabilisation ne se limite pas à une vérification visuelle. Elle

repose sur une observation scientifique rigoureuse, permettant de tirer des

conclusions fiables sur la durabilité et la pertinence de la

méthode.

1°) Surveillance du tassement

différentiel

Des piquets de repère sont implantés à

des points fixes du site. À l'aide d'un niveau à eau ou à

bulle, la hauteur de ces piquets par rapport à une

référence stable est mesurée à intervalles

réguliers (hebdomadairement puis mensuellement). Ces mesures permettent

de détecter tout affaissement progressif ou irrégulier du

terrain.

Le sol présente une teinte noirâtre

caractéristique des terrains organiques saturés. Sa texture

argileuse à plastique élevée, combinée à une

forte rétention d'humidité, témoigne de la

31

2°) Suivi de l'humidité et du comportement

hydrique du sol

Des prélèvements ponctuels sont effectués

pour mesurer la teneur en eau gravimétrique du sol. Cela permet

d'évaluer la capacité du dispositif à évacuer ou

retenir l'eau selon les saisons, et donc son efficacité contre la

saturation.

3°) Évaluation du développement

racinaire

Après plusieurs mois, des sondages manuels seront

réalisés pour vérifier la profondeur et la densité

des racines. Le degré d'ancrage des plantes est un bon indicateur de

l'amélioration de la cohésion du sol.

4°) Analyse de la résistance au

poinçonnement et à la portance

À l'aide de tests rudimentaires (enfoncement d'une tige

sous une masse donnée, observation de la résistance au pas

humain, etc.), la portance globale du sol est évaluée de

manière empirique, mais répétée pour garantir la

fiabilité.

L'ensemble de ces observations s'inscrit dans une logique

d'évaluation progressive, en tenant compte des cycles climatiques

locaux. Les données recueillies permettront de modéliser le

comportement futur du terrain face à une mise en charge réelle,

tout en anticipant les interventions nécessaires avant toute

construction d'envergure.

2.3. Méthode de calcul et principes

mécaniques retenus

L'étude présentée repose sur une

démarche rigoureuse de caractérisation du sol marécageux

de Londo en vue d'assurer sa stabilisation mécanique. Ce travail

s'appuie sur des données réelles prélevées sur une

parcelle de 3 mètres sur 4 mètres, située dans une zone

sujette à l'engorgement et à la perte de portance. La

méthode retenue vise à transformer un sol initialement impropre

à la construction en un support capable d'accueillir des ouvrages de

construction importants.

L'ensemble des paramètres géotechniques

nécessaires à l'analyse de portance ont été

calculés à partir de cinq échantillons

représentatifs du sol. Ces données constituent la base

scientifique de la stratégie de stabilisation mise en oeuvre.

2.3.1 Nature du sol et conditions de

prélèvement

Cette mesure est conforme à la norme française

NF P 94-050 (1995), et elle permet de déterminer le degré de

saturation du sol.

32

faible cohésion des grains et de la faible

capacité portante. Ces échantillons ont été

extraits sur une profondeur de 40 centimètres, conformément

à la stratigraphie présentée dans la section

Figure 14 : Prélevement d'échantillons

2.3.2 Calcul de la teneur en eau (W)

La teneur en eau est un paramètre déterminant

pour évaluer l'état d'humidité du sol et sa

stabilité mécanique. Elle se calcule par la formule suivante :

(Masse humide - Masse sèche)

W = x 100

Masse sèche

où :

- Masse humide est la masse de l'échantillon avant

séchage,

- Masse sèche est la masse de l'échantillon

après séchage à 48h, - Le résultat est

exprimé en pourcentage (%).

33

|

Échantillon

|

Masse humide (kg)

|

Masse sèche (kg)

|

Teneur en eau (%)

|

|

A

|

0,20

|

0,15

|

33,3

|

|

B

|

0,35

|

0,25

|

40,0

|

|

C

|

0,17

|

0,14

|

21,4

|

|

F

|

0,25

|

0,17

|

47,1

|

|

G

|

0,34

|

0,20

|

70,0

|

Tableau 12 : Teneur en eau des échantillons

prélevés

Les teneurs élevées (notamment G avec 70 %)

montrent une forte saturation en eau, facteur principal de l'instabilité

des sols marécageux.

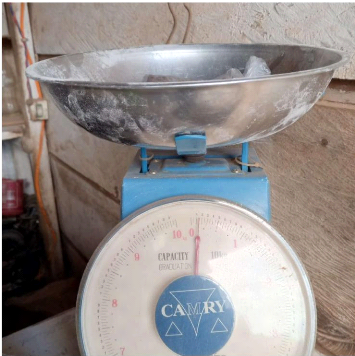

Figure 15 : Pèse avant séchage

34

2.3.3. Méthode de séchage des

échantillons de sol

Dans le cadre de cette étude, le séchage des

échantillons prélevés a constitué une étape

indispensable pour la détermination de plusieurs paramètres

géotechniques fondamentaux, tels que la teneur en eau, la densité

sèche et la porosité. En l'absence de laboratoire

équipé (notamment d'une étuve conforme à la norme

NF P94-050), une méthode de séchage naturelle à l'air

libre a été adoptée, en accord avec les conditions locales

et les principes de terrain adaptés aux zones tropicales à

faibles ressources (Djebbar et al., 2017 ; ASTM, 2020).

Les échantillons, après leur pesée

à l'état humide, ont été soigneusement

étalés sur des plaques en métal ou en plastique rigide,

déposées dans une zone aérée, exposée

à la lumière solaire, mais protégée des

précipitations et de la rosée. Le site de séchage

était ventilé naturellement, ce qui a permis une

évaporation progressive de l'humidité contenue dans les pores du

sol.

Le séchage a duré 48 heures, durant lesquelles

les températures journalières à Butembo oscillaient entre

21 °C tôt le matin et 32 °C en début

d'après-midi, selon les relevés météorologiques

locaux pour la saison concernée. Ce climat tropical

modérément chaud a permis une déshydratation constante et

lente, limitant les risques d'oxydation ou de modification physico-chimique des

particules fines (Leroueil et al., 2013).

Pour homogénéiser le séchage, les

échantillons ont été retournés toutes les 8

à 10 heures, garantissant une perte d'eau uniforme dans toute la masse.

Une attention particulière a été portée à la

régularité de l'exposition solaire et au bon drainage de

l'humidité résiduelle.

Bien que cette méthode ne remplace pas le

séchage normatif à 105 °C pendant 24 heures en étuve

(ASTM D2216-19), elle est suffisante pour les calculs d'ordres de grandeur sur

le terrain, et particulièrement adaptée aux contextes où

les équipements standards sont absents. Cette démarche s'inscrit

dans une logique d'ingénierie appropriée, valorisant les

savoir-faire locaux tout en maintenant une rigueur méthodologique

acceptable (Ngonaba et al., 2021).

Elle illustre ainsi la possibilité d'adapter les

standards scientifiques aux conditions de terrain, sans compromettre la

qualité des résultats nécessaires à la conception

et à l'interprétation géotechnique.

Figure 17 : Pèse après séchage pour

avoir la masse sèche

35

Figure 16 : Séchage à 48h

36

2.3.3 Calcul de la densité sèche

(ñd)

La densité sèche exprime la compacité du

sol une fois l'eau évaporée. Elle est déterminée

par :

|

?d =

|

Masse sèche

|

|

Volume de l'échantillon

|

Le volume moyen estimé pour chaque échantillon

est de 0,0002 m3. Ce calcul permet d'identifier les vides entre

particules solides et leur influence sur la portance du sol.

|

Échantillon

|

Masse sèche (kg)

|

Volume (m3)

|

Densité sèche

(kg/m3)

|

|

A

|

0,15

|

0,0002

|

750

|

|

B

|

0,25

|

0,0002

|

1250

|

|

C

|

0,14

|

0,0002

|

700

|

|

F

|

0,17

|

0,0002

|

850

|

|

G

|

0,20

|

0,0002

|

1000

|

Tableau 13 : Densité sèche des

échantillons

Ces valeurs indiquent une faible compacité initiale, ce

qui est caractéristique des terrains instables.

2.3.4 Calcul du poids volumique humide

(ãh)

Le poids volumique humide permet de déterminer la masse du

sol total (eau + solide) par unité de volume, ce qui est essentiel pour

le dimensionnement d'un renforcement.

Masse humide

Tableau 15 : Porosité des échantillons

37

|

Échantillon

|

Masse humide (kg)

|

Volume (m3)

|

Poids volumique humide (kg/m3)

|

|

A

|

0,20

|

0,0002

|

1000

|

|

B

|

0,35

|

0,0002

|

1750

|

|

C

|

0,17

|

0,0002

|

850

|

|

F

|

0,25

|

0,0002

|

1250

|

|

G

|

0,34

|

0,0002

|

1700

|

Tableau 14 : Poids volumique humide 2.3.5 Calcul

de la porosité (n)

La porosité indique le pourcentage de vide dans le sol.

Elle est donnée par :

J? (1 - Pd ' x 100

Ps

Où ñs est la densité des particules

solides, généralement 2650 kg/m3 pour les sols

argileux (FAO, 2010).

Échantillon

A

B

C

F

G

Densité sèche

(kg/m3)

750

1250

700

850

1000

Porosité (%)

71,7

52,8

73,6

67,9

62,3

38

Les porosités élevées confirment

l'instabilité du sol et justifient la nécessité d'une

stabilisation durable.

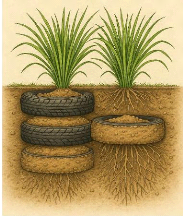

2.3.6 Évaluation mécanique et principes de

stabilisation

Les données analysées confirment que le sol de

Londo est :

- Très humide (forte teneur en eau),

- Faiblement dense, - Hautement poreux,

- Instable en l'état naturel.

Pour stabiliser mécaniquement ce sol, un matelas de

pneus usagés sans pièces métalliques a été

mis en place. Cette structure absorbe les charges verticales, améliore

la répartition des efforts, réduit les tassements

différentiels et offre un bon comportement sous fondation.

La stratégie est complétée par

l'utilisation de végétaux tropicaux à racines profondes

(vétiver, papyrus, herbe à éléphant), introduits

sur une couche supérieure et entre les joints des pneus. Cette

combinaison assure une double stabilisation : mécanique et

bio-végétale.

2.5. Application opérationnelle du Vétiver

dans la stratégie de stabilisation

L'intervention dans la cellule Londo a été

guidée par la nécessité de mobiliser une solution

végétale efficace, résiliente et adaptée au

contexte marécageux. Sur base de ces critères, le vétiver

(Chrysopogon zizanioides) a été sélectionné pour

son comportement exceptionnel en conditions hydromorphes et sa

compatibilité avec une mise en oeuvre manuelle intégrée

à des matériaux recyclés.

a) Positionnement stratégique dans le dispositif

de renforcement

Le vétiver a été introduit non comme

couverture végétale accessoire, mais comme élément

porteur du système de renforcement. Chaque pied a été

inséré entre deux pneus, dans une tranchée

aménagée à cet effet, de manière à permettre

:

- Un enracinement vertical dans le sol naturel compacté

;

- Une interaction latérale avec les parois internes du

pneu, créant un système mixte sol-racine-pneu.

39

- Ce positionnement a permis de tirer profit de l'effet de

tenaille biologique, où le confinement offert par le pneu favorise un

enracinement profond et structurant.

b) Comportement biologique observé

La capacité du vétiver à survivre

à une humidité constante a été validée sur

terrain. Contrairement à d'autres espèces, le vétiver n'a

montré aucun signe de stress hydrique ou de pourriture racinaire tout au

long de notre expérimentation. Son port dressé permet

également de maintenir une bonne aération du substrat sans

nécessité d'entretien particulier.

c) Fonctionnement mécanique

intégré

Sur le plan mécanique, le système peut

être comparé à un renforcement par inclusion fibreuse

verticale. Le rôle du vétiver peut être

schématisé dans une logique d'amélioration de la

cohésion du sol :

Ceff = Csol + CraCine

Où :

· csol : est la cohésion

initiale du sol naturel (très faible dans le cas d'un

marécage),

· racine : Représente

l'apport en cohésion induit par le développement racinaire

vertical.

Des études antérieures (Lindley & Palmer,

2000) estiment que cette cohésion additionnelle peut varier de 5

à 25 kPa, selon la densité racinaire, ce qui dans notre cas est

considéré comme un gain significatif au vu de la fragilité

initiale du sol.

d) Intérêt en contexte

expérimental

En l'absence de moyens mécanisés, le

vétiver s'est également distingué par :

- Sa capacité à s'implanter rapidement sans

fertilisation externe ; - Sa compatibilité avec un compactage manuel

;

- Sa fonction de balisage visuel et organisation du chantier.

40

f) Encadré technique - Résumé des

effets du vétiver intégrés dans la solution

hybride

Effet stabilisateur

Ancrage vertical

Régulation hydrique

Anti-érosion

Renforcement latéral

Mécanisme en jeu

Racines jusqu'à 3 m

Transpiration + évaporation

(évapotranspiration)

Rigidité du feuillage

Interaction racines-pneus

Impact attendu

Augmentation de la cohésion (?c)

Réduction de la saturation du sol

Réduction des cisaillements

en surface

Résistance au glissement

Tableau 16 : Synthèse des effets

mécano-biologiques du vétiver dans le système hybride.

2.6. Analyse technique et comportement réel du

système pneus-vétiver à Londo

Ce point du chapitre vise à interpréter de

manière scientifique le comportement réel observé sur le

terrain suite à la mise en place de la technique hybride. Il ne s'agit

plus ici de décrire les étapes méthodologiques, mais d'en

tirer les enseignements techniques, à travers une lecture

ingénierique des données empiriques, sans recourir à des

équipements lourds, mais en exploitant l'analyse qualitative,

l'observation structurée et les logiques mécaniques connues.

2.6.1. Comportement du sol confiné par les

pneus

Le système a montré un comportement

modifié du sol après confinement. Le remplissage et compactage

manuel ont permis de créer des unités de sol compact

homogène. L'effet principal observé est une augmentation de la

cohésion apparente du sol initialement organique. Ce

phénomène s'explique par la création d'un environnement

fermé dans chaque pneu, limitant l'infiltration latérale de l'eau

et empêchant le soulèvement des fines par saturation.

41

2.6.2. Action des racines de vétiver sur la

stabilité

Le vétiver, utilisé pour notre site

d'étude, a montré une remarquable résistance à

l'humidité et une capacité à former un réseau

radiculaire dense dès les premières semaines. Son système

racinaire, descendant jusqu'à 3 mètres dans des conditions

favorables (Gray & Sotir, 1996), agit comme des armatures naturelles

empêchant l'érosion superficielle et renforçant les zones

interstitiaires entre les pneus.

Les racines ont été observées

pénétrant les joints latéraux, ce qui verrouille

l'ensemble du dispositif. Cet effet n'a pas besoin de mesures

instrumentées pour être validé : la cohésion obtenue

est visible à l'oeil nu.

Figure 18 : Croissance du vétiver à 3 mois,

montrant l'enracinement entre les pneus 2.6.3. Lecture du

système comme mur de soutènement

végétalisé

L'ensemble pneus-remblai-plantes se comporte de façon

analogue à un mur poids avec un revêtement

végétalisé. Le système résiste au fluage

grâce :

- À la masse des pneus et leur effet de calage ; -

À la résistance interne du sol compacté ; - À la

traction racinaire.

On peut comparer cela à la formule du mur poids :

Rtotal = Wpneu s + 0" sol + Rracine ?

Wpneus: poids sec des pneus remplis ;

42

? a01: résistance au

cisaillement du sol ;

? Rracine: résistance

radiculaire mesurable par l'effet anti-érosion.

Cette modélisation simplifiée justifie la

capacité du système à résister aux sollicitations

latérales, sans recourir à une structure

maçonnée.

|