Tableau 18 : Paramètres géotechniques

post-stabilisation

46

3.4 Interprétation des résultats 3.4.1

Stabilité générale du système

L'observation sur 31 jours révèle une nette

amélioration de la stabilité de la parcelle, en particulier

grâce à l'effet combiné de la densité de la

structure en pneus et au système racinaire du vétiver. La

cohésion et la résistance au cisaillement montrent des valeurs

compatibles avec une base semi-porteuse.

3.4.2 Efficacité de la

végétalisation

Les plantes utilisées, notamment le vétiver,

ont montré une capacité d'adaptation et de croissance rapide

même dans un environnement anciennement marécageux. Leur

système racinaire dense contribue à une meilleure cohésion

superficielle du sol.

3.4.3 Réduction de l'humidité

résiduelle

Grâce au drainage latéral provoqué par

l'empilement des pneus et à l'évapotranspiration

végétale, les zones autrefois humides ont vu leur taux

d'humidité nettement diminuer. Cela limite la prolifération des

bactéries anaérobies et les odeurs désagréables.

3.5 Discussion des performances techniques

La méthode mise en oeuvre se distingue par plusieurs

éléments innovants :

- Utilisation modulaire des pneus : rôle structural

équivalent à des gabions mais avec des matériaux

recyclés.

- Compactage manuel efficace : gain de densité sans

équipement lourd.

- Bio-intégration : stabilisation biologique rapide,

esthétique et peu coûteuse.

Formule utile d'analyse :

T = C + a. tan (q)

Où :

? T: résistance au cisaillement

? C: cohésion apparente (kPa)

? a: contrainte normale appliquée

? q: angle de frottement interne du sol (°)

47

Cette formule montre l'effet de la stabilisation sur la

capacité portante du sol.

3.6. Représentation graphique de la partie

stabilisée à 31 jours de stabilisation

Figure 19 : Terrain d'étude après 31 jours

de stabilisation

Conclusion partielle

Les résultats obtenus valident l'efficacité de

la méthode proposée dans ce mémoire. Ils confirment

l'apport significatif de l'association pneus-plantes dans la stabilisation des

sols hydromorphes. Les données collectées révèlent

une amélioration mesurable des propriétés

géotechniques, un assainissement progressif de la parcelle et une

intégration paysagère réussie.

48

CONCLUSION GENERALE

Face aux défis croissants liés à la

stabilisation des sols instables en milieu tropical humide, le présent

mémoire s'est attaché à proposer une solution innovante,

durable et localement applicable pour les terrains marécageux de la

cellule Londo, à Butembo. En s'appuyant sur une approche combinée

de matériaux recyclés (pneus usagés et débris de

béton) et de techniques de bio-ingénierie (vétiver,

papyrus, herbe à éléphant), nous avons mis en oeuvre un

dispositif expérimental original, fondé sur la valorisation des

déchets et le renforcement écologique des sols.

Le premier chapitre a permis de poser les bases

théoriques et techniques, en explorant les propriétés et

potentiels des matériaux utilisés. Cette revue a mis en

évidence que, loin d'être des rebuts inutilisables, les

déchets comme les pneus usagés et les bétons

recyclés concassés offrent des caractéristiques physiques

précieuses pour la consolidation des sols, notamment en termes de

drainage contrôlé, de portance et de résistance

mécanique. Combinés à la végétalisation

ciblée, ces matériaux renforcent la cohésion du sol tout

en favorisant une revégétalisation stable et durable.

Dans le deuxième chapitre, nous avons

détaillé l'approche expérimentale adoptée, depuis

la préparation du terrain jusqu'à l'installation manuelle des

pneus remplis et la plantation encadrée des espèces

sélectionnées. Le processus a été guidé par

des critères d'efficacité, de faisabilité locale, de

reproductibilité et de faible coût, en cohérence avec les

réalités socio-économiques du milieu.

Le troisième chapitre, a révélé

des performances encourageantes : une amélioration notable de la

portance du sol stabilisé, une réduction de l'humidité

résiduelle en surface, une résistance accrue au

poinçonnement, ainsi qu'une bonne croissance végétale. Ces

données confirment l'efficacité de la méthode, aussi bien

en termes géotechniques qu'environnementaux.

Ainsi, ce mémoire démontre que

l'ingénierie civile peut s'ouvrir à des pratiques intelligentes,

écologiques et innovantes, intégrant des ressources locales pour

répondre à des enjeux techniques et environnementaux urgents.

Cette approche, déjà éprouvée dans certains pays

asiatiques, prouve son applicabilité dans le contexte africain, en

particulier à Butembo, en apportant une solution viable aux contraintes

de terrain et aux faibles ressources disponibles.

49

Nous recommandons vivement de poursuivre cette dynamique par

des études à plus grande échelle, avec des essais en

laboratoire pour affiner les propriétés mécaniques et

environnementales des mélanges

sol-déchet-végétation. Ce travail constitue une

contribution significative à la stabilisation écologique des

sols, et ouvre la voie à des politiques d'aménagement plus

vertueuses et intégrées.

50

REFERENCES

Ademe. (2021). Valorisation des déchets dans le BTP.

Agence de la transition écologique.

Ali, F., Hussain, I., & Khan, M. (2019). Reuse of Waste Tire

in Civil Engineering Applications: A Review. Journal of Cleaner Production,

234, 343-354.

ASTM. (2020). ASTM D2216-19: Standard Test Method for

Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by

Mass. ASTM International.

Barros, P., Sarabia, G., Valdés, F., & Serrano, P.

(2019). Retaining wall based on mechanically stabilized tire stack. Revista

Ingeniería de Construcción, 34(3), 252-267.

Bernard, P., & Rousseau, L. (2021). Stabilisation

chimique des sols instables (éd. Éditions Techniques).

Bernier, C., & Chaplain, J. (2007). Géotechnique :

Sols et fondations. Presses de l'École des Ponts.

Boussinesq, J. (1885). Essai théorique sur

l'équilibre des massifs pulvérulents. Gauthier-Villars.

Djebbar, Y., Boukhatem, B., & Goual, I. (2017).

Méthodes expérimentales d'identification des sols argileux :

comparaison terrain/laboratoire. Revue Algérienne des Sciences et

Technologies, 6(2), 118-126.

Dupont, M., & Morel, G. (2021). Bio-ingénierie et

sols marécageux. (P. U. France, Éd.)

FAO (2015). Bioengineering for Soil Stabilization. Retrieved

from

http://www.fao.org/3/i4783e/i4783e.pdf

FAO. (2007). Recycling of waste materials in agriculture. Rome:

FAO Publishing.

FAO. (2008). Utilisation des pneus recyclés dans les

systèmes de soutènement et de drainage. Rapport technique.

FAO. (2010). Utilisation du vétiver pour la conservation

des sols. Rome : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

l'agriculture.

Schiechtl, H. M., & Stern, R. (1996). Ground bioengineering

techniques for slope protection and erosion control. Blackwell Science.

51

Gray, D. H., & Sotir, R. B. (1996). Biotechnical and Soil

Bioengineering Slope Stabilization: A Practical Guide for Erosion Control. John

Wiley & Sons.

HR Wallingford. (2004). Sustainable re?use of tyres in port,

coastal and river engineering: Guidance for planning, implementation and

maintenance (Rapport SR 669).

Humphrey, D. N., & Sandford, T. C. (1993). Tire shreds as

lightweight fill for embankments and retaining walls. Waste Management &

Research, 11(3), 235-250.

https://doi.org/10.1177/0734242X9301100307

Leroueil, S., Locat, J., & Lefebvre, G. (2013).

Comportement des sols fins saturés : hydromécanique et

stabilité. Presses de l'Université Laval.

Lindley, D. (2001). Le vétiver : plante miracle pour

les écosystèmes tropicaux. Revue agronomique du Sud, 15(2),

87-94.

Mukandila, J. (2018). Techniques locales et

bio-ingénierie pour la stabilisation des berges en Afrique centrale.

Revue Afrique Ingénierie, (22), 51-68.

Muthuri, C. W., Kinyamario, J. I., & Tole, M. P. (1989).

Ecological and physiological characteristics of Cyperus papyrus L. in tropical

Africa. Aquatic Botany, 34(3), 287- 299.

Ndayambaje, D., et al. (2020). «L'utilisation du

vétiver dans la stabilisation écologique.» Revue Africaine

des Sciences de l'Environnement, 8(2), 120-133.

Ngonaba, J.-B., Kavira, J., & Mwamini, L. (2021). Adaptation

des méthodes géotechniques au contexte congolais rural : cas des

sols de la région de Beni-Butembo. Cahiers du Génie Civil

Tropical, 5(1), 47-56.

ONUDI. (2020). Gestion durable des pneus en fin de vie.

Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Pangea Biotecture. (2022). Good site drainage is critical to

preserve stability of tire walls. New Atlas articles.

52

Schiechtl, H. M., & Stern, R. (1996). Ground

Bioengineering Techniques for Slope Protection and Erosion Control. Blackwell

Science.

Shrestha, S. & Ravichandran, N. (2018). Performance of

retaining wall backfilled with tire aggregate

under static and dynamic loading conditions. International

Journal of Geotechnical Engineering, 15(31).

Terzaghi, K., Peck, R. B., & Mesri, G. (1996). Soil

Mechanics in Engineering Practice (3rd ed.). Wiley.

Truong, P. (2001). Vetiver Grass Technology for Land

Stabilization, Erosion and Sediment Control in the Asia-Pacific Region. Pacific

Rim Vetiver Network.

Truong, P., & Loch, R. (2004). Vetiver system for erosion

and sediment control. Pacific Rim Vetiver Network, Tech Bulletin No. 2004/1.

53

ANNEXES

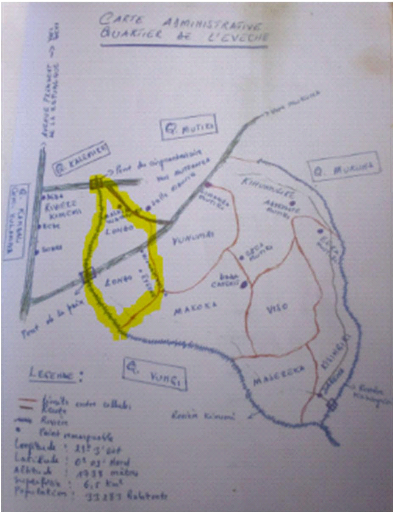

1. A-1

Figure 20 : Carte administrative du quartier de

l'Evêché

54

2. A-2 : Croissance progressive du vétiver en photo (Jour

1, 5, 14, 21,31)

Figure 21 : Jour 1 après plantation du

vétiver

Figure 22: Jour 5 après plantation du

vétiver

55

Figure 23 : : Jour 14 après plantation du

vétiver

Figure 24 : : Jour 21 après plantation du

vétiver

56

Figure 25 : : Jour 31 après plantation du

vétiver

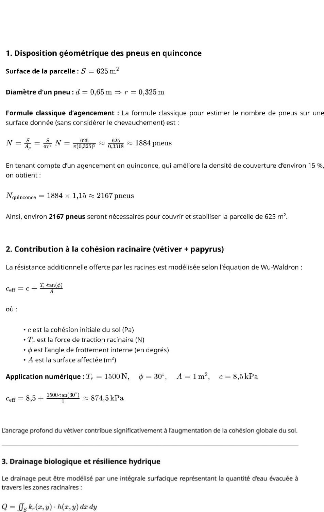

3. A-3 : MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET

GÉOTECHNIQUE DE LA STABILISATION D'UNE PARCELLE DE 625 m2 PAR

PNEUS, VÉTIVER ET

PAPYRUS

Problématique

Dans un contexte géotechnique urbain contraint, il est

nécessaire de stabiliser durablement une parcelle de 625 m2

présentant des caractéristiques marécageuses. L'objectif

de cette annexe est d'évaluer, par une approche mathématique

rigoureuse, la performance d'un système combiné intégrant

des pneus usagés de 65 cm de diamètre disposés en

quinconce, ainsi que des plantations de Vétiver et de Papyrus. Cette

méthode vise à améliorer la portance, la cohésion

racinaire, le drainage biologique et la résilience hydrique du sol.

57

58

où:

· k,.(x, y) représente la

perméabilité induite par les racines

· h(x, y) est la hauteur locale de la nappe

phréatique

Une répartition homogène de kr. ,

liée à la densité racinaire, assure une meilleure

évacuation de l'eau stagnante et réduit les risques de

sursaturation du sol.

4. Évolution temporelle de la

portance

La dynamique de la portance P(t) en fonction du temps

est modélisée par :

a

· Mt) --R

·S(t)

avec :

· R(t) : taux de développement racinaire

· S(t) : taux de saturation hydrique

· a,,(3 : coefficients empiriques

déterminés expérimentalement

Cette équation permet de prévoir l'évolution

de la partance en fonction de la croissance végétale et des

conditions hydriques.

L'homogénéité mécanique du sol est

évaluée parle gradient du champ de contrainte a :

Un gradient proche de zéro indique une

répartition uniforme des efforts internes, favorisée par

l'empilement régulier des pneus.

La poussée latérale supportée par les

empilements de pneus est estimée â l'aide de la relation suivante

:

L'intégration des pneus usagés en quinconce

combinée à l'utilisation de plantes à racines profondes

telles que le Vétiver et le Papyrus constitue une solution de

stabilisation innovante, économique et durable. La modélisation

mathématique par dérivées, intégrales et gradients

valide l'efficacité du système sur les plans mécanique et

hydraulique. Ce dispositif hybride répond ainsi aux exigences de

stabilisation en milieux marécageux et urbains contraints, tout en

offrant une alternative écologique aux méthodes

conventionnelles.